Augenblick, bitte!

Kinderaugen

Sehstörungen rechtzeitig erkennen!

Seite 11 – 13

Grauer Star

Dank Operation zurück zur klaren Sicht. Seite 15

Unsere Netzhaut –Außenstelle des Gehirns

Lesen Sie in dieser Ausgabe über erblich bedingte und erworbene Netzhauterkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten.

FITTI FÜR SCHULE & SPORT

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT IN DIESER AUSGABE SEPTEMBER 2023

Carolin Babel

Am 12. Oktober ist der Welttag des Sehens! Schon heute wollen wir mit dieser Ausgabe auf die vielfältigen Möglichkeiten der Augenheilkunde aufmerksam machen.

Mr. und Mrs. Blindlife Ein inspirierendes Ehepaar erzählt über ihr Engagement für mehr Aufklärung.

Augen als Fenster zur Welt und Spiegel der Gesundheit

Was Augenärztinnen und Augenärzte erkennen können

Als Augenarzt bzw. Augenärztin erfahren wir bei der Untersuchung viel über die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten: Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Rheuma, Infektions- und Stoffwechselerkrankungen, aber auch neurologische Erkrankungen, wie Multiple Sklerose (MS) – eine Augenuntersuchung kann helfen, diese Erkrankungen zu diagnostizieren.

Die augenärztliche Betrachtung der Netz- und Aderhautgefäße, die zu den kleinsten Gefäßen des Körpers gehören, lässt Rückschlüsse auf die Durchblutung im gesamten Körper zu. Werden dort winzige Blutungen, Aussackungen oder Gefäßneubildungen festgestellt, kann dies ein Zeichen für einen unerkannten Diabetes mellitus oder Bluthochdruck sein. Diabetes und ein erhöhter Blutdruck können alle Gefäße im Körper schädigen. Liegen am Auge bereits Veränderungen vor, ist es daher für den gesamten Körper ein ernstzunehmendes Warnsignal, dass auch die Gefäße an Herz oder Nieren betroffen sein können.

Gelbfärbungen der Augen sind in der Regel eine Blickdiagnose. Sie sind oft ein Anzeichen für schwere Störungen der Leber oder Galle. Schwellungen am Sehnerv bleiben oft unbemerkt, können aber ein erstes Zeichen für eine neurologische Erkrankung wie Multiple Sklerose sein. Betroffene sehen dann unscharf, die Farben erscheinen blass, die Kontraste verschwommen und Augenbewegungen schmerzen.

Auch bei bereits bekannten chronischen Erkrankungen empfiehlt sich eine regelmäßige augenärztliche Untersuchung, um die Augen gesund zu halten und Auswirkungen der Erkrankungen auf den Körper besser einschätzen und therapieren zu können.

Es gibt eine Vielzahl an Krankheiten, die sich am Auge manifestieren: Schilddrüsenerkrankungen, Rheuma, Schlaganfälle bis hin zu Nebenwirkungen bestimmter Medikamente. Augenärzt:innen und Augenärzte können bereits erste Anzeichen und Anomalien mit minimal invasiven, schmerzfreien und risikoarmen Untersuchungen feststellen und bei Bedarf an weitere Spezialistinnen und Spezialisten überweisen. So unterstützen wir die ganzheitliche Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten.

Eine Augenuntersuchung kann helfen, Erkrankungen zu diagnostizieren.

Prof. Dr. Gerd Geerling, Direktor der Klinik für Augenheilkunde an der Universitätsklinik Düsseldorf und Leiter des Ressorts „Trockenes Auge und Oberflächenerkrankungen“ im Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V., Foto: Universitätsklinikum Düsseldorf

Das Trockene Auge Eine Volkskrankheit, die Betroffene nicht hinnehmen müssen.

Artikel, die mit “In Zusammenarbeit mit“ gekennzeichnet

Gute Heilungschancen bei Augentumoren dank wirkungsvoller Therapien

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, dass ein bösartiger Tumor im Augeninneren entstehen kann und nicht nur ihr Augenlicht, sondern auch ihr Leben gefährden kann. Dies kann Erwachsene aber auch Kinder betreffen.

Bei Erwachsenen treten meist Aderhautmelanome auf, in Deutschland betrifft dies jährlich ca. 600-700 Patient:innen. Bemerkbar machen sich Aderhautmelanome meist durch eine Verschlechterung des Sehvermögens. Die Früherkennung von Aderhautmelanomen ist sehr wichtig, um die Heilungschancen sowohl für den Augen- und Seherhalt zu erhöhen, aber auch zur Vermeidung der Fernmetastasierung und der damit verbundenen Sterblichkeit. Hierfür ist eine gründliche Untersuchung des Augeninneren in der Augenarztpraxis notwendig. Es ist jedoch absehbar, dass in naher Zukunft auch Blutuntersuchungen zur Früherkennung von Risikofaktoren angewandt werden. In der Therapie des Aderhautmelanoms hat die Augenheilkunde mithilfe von Strahlentherapie in den vergangenen Jahrzehnten sehr große Fortschritte beim Erhalt des Sehvermögens erzielt. Durch die Behandlung mit stark gebündelten Strahlen lässt sich der Tumor in 95 Prozent der Fälle lokal kontrollieren und für über 80 Prozent der Betroffenen bleibt das erkrankte Auge mit einem nützlichen Sehvermögen erhalten.

Die größte Herausforderung für die kommenden Jahre befindet sich aber in der Reduktion der Sterblichkeit in den fortgeschrittenen und aggressiven Ausprägungen des Aderhautmelanoms: Auch hierbei hat es kürzlich einen Fortschritt gegeben, durch den sich das Überleben der Patient:innen um ca. sechs Monate

verlängern ließ, weitere Forschung ist in Planung. Bei Kindern ist das Retinoblastom der häufigste bösartige Tumor im Augeninneren mit jährlich ca. 60 Neuerkrankungen in Deutschland und über 8.000 weltweit. Dank Früherkennung und gezielter Therapiemöglichkeiten liegt die Sterblichkeit in den industrialisierten Ländern bei unter fünf Prozent. Im Gegensatz dazu liegt die Sterblichkeit in Entwicklungsländern immer noch bei ca. 50 Prozent. Ein erschwerter Zugang zum Gesundheitssystem ist hier ausschlaggebend. Die enge Abstimmung von Augenärzt:innen und Behandelnden anderer Fachbereiche ist bei der Therapie des Retinoblastoms essentiell und kann durch moderne telemedizinische Systeme (z. B. Videokonferenzen) unterstützt werden. Über diese Themen informieren der DOG Kongress und die vorliegende Ausgabe. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Die Früherkennung von Aderhautmelanomen ist sehr wichtig.

Prof. Dr. Nikolaos Bechrakis Präsident der Deutschen Ophtalmologischen Gesellschaft e. V. (DOG) und Direktor der Universitäts-Augenklinik Essen, Foto: Universitätsklinikum Essen

Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich & divers (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. VERANSTALTUNGSTIPP

Mit einer Netzhauterkrankung bekommt

man nichts mehr gebacken? Seh’ ich anders!

Über acht Millionen Menschen sind in Deutschland von einer altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) oder einer diabetesbedingten Schädigung der Netzhaut, zum Beispiel einem diabetischen Makulaödem (DMÖ), betroffen. Die Kampagne „augenblicke“ informiert und ermutigt auf zahlreichen Wegen, einen Umgang mit diesen Netzhauterkrankungen zu finden und das Leben selbstbestimmt zu gestalten.

Monika, 61 Jahre alt, lebt mit einer feuchten altersabhängigen Makuladegeneration (nAMD). Bei einer nAMD bilden sich an der Netzhaut neue, unerwünschte Blutgefäße, die in die Makula einwachsen können. Diese Gefäße sind durchlässig und es kann zu Schwellungen der Netzhaut (Ödem) kommen. Ohne Behandlung können Betroffene einen massiven Sehverlust erleiden.1 Mit nAMD sieht Monika viele Dinge undeutlich, verzerrt oder grau. Wo andere einen Zebrastreifen sehen, erkennt sie Schlangenlinien. Wo das Gesicht eines Menschen ist, sieht sie einen grauen Fleck. Sie besucht Freunde, kocht regelmäßig und geht spazieren. Trotz Seheinschränkungen ist sie im Alltag selbstständig.

Auch Martin, 71 Jahre alt, lebt mit einem diabetischen Makulaödem (DMÖ). Anders als bei Monika ist bei ihm die Netzhauterkrankung eine Folge von Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 2 . Die Gefäße in der Netzhaut können durch den veränderten Stoffwechsel geschädigt werden. 3 Austretende Flüssigkeit aus den Gefäßen in der Netzhaut sorgt daher bei Martin für verzerrtes, unscharfes Sehen. Unbehandelt kann ein DMÖ zum vollständigen Verlust der Sehkraft führen. Martin geht regelmäßig zu seinem Arzt und hat gelernt, mit seiner Erkrankung umzugehen. Er lebt allein, leitet eine Selbsthilfegruppe und ist weiterhin mobil.

Selbstständig bleiben

Die Netzhauterkrankung verändert den Alltag von Monika und Martin – trotzdem leben beide selbstbestimmt. Diesen Aspekt greift die Kampagne „augenblicke“ auf und richtet sich an Menschen nAMD und DMÖ und deren Angehörige. Die Kampagne möchte

„Ich bin nicht blind, ich sehe nur anders.“

Mut machen: Mit einer Netzhauterkrankung und trotz eingeschränkter Sehschärfe können Betroffene weiter selbständig sein. Slogans wie „Mit einer Netzhauterkrankung bekomme ich nichts mehr gebacken? Seh’ ich anders!“ motivieren Patientinnen und Patienten, sich von der Erkrankung nicht entmutigen zu lassen. Das Leben mit einer Seheinschränkung bringt zwar Veränderungen mit sich, aber vieles haben Betroffene selbst in der Hand: Alltagssituationen können mit ein paar Tricks und ein bisschen Unterstützung weiter selbstständig gemeistert werden.

Behandlung bei nAMD und DMÖ

Moderne Therapien können das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen oder sogar aufhalten, eine Heilungsmöglichkeit gibt es derzeit noch nicht. nAMD und DMÖ sind chronische Erkrankungen, die Patientinnen und Patienten über viele Jahre begleiten und in der Regel eine Langzeittherapie erfordern.1,3 Für Betroffene ist es wichtig, ihre Therapietermine einzuhalten und sich an den Behandlungsplan zu halten. Bemerken Patientinnen und Patienten eine gewisse

Jetzt informieren –Denn jeder Augenblick zählt

Website: www.MeineAugenblicke.de augenblicke – Mein Service: Tel: 0800 10 10 030

Facebook: MeineAugenblicke.de Instagram: MeineAugenblicke.de YouTube: MeineAugenblicke

WhatsApp-Newsletter „augenblicke aktuell“: Erhalten Sie ab dem 15. Oktober regelmäßig neue Infos über WhatsApp!

Sind Sie eine oder einer von über 8 Millionen?

„Therapiemüdigkeit“, sollte das zeitnah mit der Ärztin oder dem Arzt besprochen werden.

Information auf vielen Wegen

Die Website www.MeineAugenblicke.de wurde gemeinsam mit Menschen entwickelt, die selbst eine Netzhauterkrankung haben. Texte können vorgelesen, Kontraste verändert oder die Schriftgröße variiert werden.

„ MeineAugenblicke.de“ heißen auch die Kanäle auf Facebook und Instagram: Neben praktischen Tipps gibt es hier mitunter die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und von deren Erfahrungen zu lernen.

Der neue Podcast „augenblicke für die Ohren“ startet im Herbst. Hier werden im Gespräch mit Gästen verschiedene Alltagsthemen und Tipps sowie persönliche Erfahrungen zu nAMD und DMÖ geteilt. Zu hören wird „augenblicke für die Ohren“ überall dort sein, wo es Podcasts gibt.

Mit dem WhatsApp-Newsletter

„augenblicke aktuell“ können sich Interessierte regelmäßig rund um die Erkrankung informieren. Informationen zur Anmeldung finden sich auf allen augenblicke-Kanälen sowie im untenstehenden QR-Code.

Unterstützung auch am Telefon

Im persönlichen Gespräch am Telefon unterstützen speziell auf nAMD und DMÖ ausgebildete Mitarbeitende, hören zu und machen mit praktischen Alltagstipps neuen Mut. Jetzt anrufen!

1 https://www.amd-netz.de/die-entwicklung-einer-amd Zuletzt abgerufen am 08.08.2023. 2 www.patienten-information.de/kurzinformationen/ diabetes-und-augen Zuletzt abgerufen am 08.08.2023. 3 https://www.pro-retina.de/leben/krankheitsbilder/ erworbene-netz-aderhauterkrankungen/diabetischesmakulaoedem-dmoe/fakten-zum-diabetischenmakulaoedem Zuletzt abgerufen am 08.08.2023.

Unsere Netzhaut – Außenstelle des Gehirns

Neurologen bezeichnen die Netzhaut (Retina) nicht ohne Grund als „Außenstelle des Gehirns“. Sie verarbeitet durch ihre komplexe Schicht das Licht in Nervenimpulse und leitet sie zum Gehirn. Für die Verarbeitung des Impulses arbeiten Millionen von Photorezeptoren auf engstem Raum zusammen. Zu den Photorezeptoren zählen die Stäbchen und die Zapfen.

Text Dr. Sandra Jansen, Fachreferentin PRO RETINA Deutschland e. V.

Sie sehen im Dunkeln: die Stäbchen Die etwa 120 Millionen Stäbchen liegen vorwiegend in der Peripherie der Netzhaut. Sie sind für die HellDunkel-Wahrnehmung zuständig und ermöglichen die Orientierung im Raum.

Sie bringen Farbe ins Spiel: die Zapfen Bei Tageslicht nehmen die über sechs Millionen Zapfen, die sich im Zentrum der Netzhaut befinden, ihre Funktion auf. Sie ermöglichen es, Farben zu erkennen und scharf zu sehen.

Die Makula: Herzstück der Netzhaut In der Mitte der Netzhaut befindet sich die Makula, der Punkt des schärfsten Sehens, denn hier sind ausschließlich Zapfen angesiedelt. Sie ermöglicht ein exaktes Fokussieren, beispielsweise von Straßenschildern oder Buchstaben. Ist die Makula erkrankt, verringert sich die Sehschärfe: Buchstaben verschwimmen, wir nehmen Kontraste schlechter wahr und die Blendempfindlichkeit steigt.

Der Verlauf von Netzhauterkrankungen Bei den vererbten Netzhauterkrankungen werden die Photorezeptoren unterversorgt und sterben ab (Degeneration). Die Ursache der Unterversorgung liegt in einer genetischen Fehlprogrammierung (Mutation). Dieser Prozess kann am Rand oder in der Mitte der Netzhaut beginnen.

Tunnelblick bei RP durch absterbende Stäbchen Retinitis pigmentosa (RP) ist eine Stäbchen-ZapfenDystrophie, bei der zuerst die Stäbchen und später die Zapfen absterben. Da die Stäbchen in der Peripherie der Netzhaut liegen, wird das Gesichtsfeld von außen eingeengt. Die Betroffenen sind zunächst nachtblind. Bei fortschreitender RP bleibt nur ein kleiner Sehrest im Zentrum übrig, der sogenannte Tunnelblick. Es kann also durchaus vorkommen, dass Betroffene einer RP mit Tunnelblick zwar schon den Blindenlangstock zur Orientierung nutzen müssen, dennoch aber Zeitung lesen können.

Juvenile Makula-Degenerationen Zu den genetisch bedingt Netzhauterkrankungen, die in der Mitte der Netzhaut, der Makula, beginnen gehören beispielsweise Morbus Stargardt und die Zapfen-Stäbchen-Dystrophie (ZSD). Hierbei sterben zuerst die Zapfen ab, danach die Stäbchen. Betroffene können nur mit Mühe lesen oder Gesichter erkennen. Dagegen bleibt das räumliche Sehen in der Regel erhalten.

Genetische Ursachen

Wissenschaftliche Studien gehen davon aus, dass über 600 Gene an einer Netzhauterkrankung beteiligt sein können, erst knapp 300 von ihnen wurden bislang identifiziert. Schätzungsweise eine von 30.000 Personen ist von einer vererbten Netzhauterkrankung betroffen. Genauen Aufschluss über die Ursache kann nur eine diagnostische genetische Untersuchung geben.

Volkskrankheit erworbene Netzhauterkrankungen Neben den vererbbaren Erkrankungen gibt es erworbene Netzhauterkrankungen. Diese sind deutlich weiter verbreitet: Etwa sieben Millionen Bundesbürger sind zum Beispiel an einer frühen oder fortgeschrittenen Form der Altersabhängigen Makula-Degeneration (AMD) erkrankt.

vordere Augenkammer

Ursachen sind genetische Voraussetzungen und das Älterwerden. Ein weiterer nachgewiesener Risikofaktor ist das Rauchen. Außerdem weisen Studien darauf hin, dass auch deutliches Übergewicht eine AMD begünstigen kann. Da sowohl die Symptome als auch die Veränderungen im Auge ähnlich sind wie bei erblich bedingten Erkrankungen ist eine Diagnose erst möglich, wenn man den Krankheitsverlauf beobachtet.

Die Netzhaut aus der Retorte?

Im Gegensatz zu vielen anderen Körperzellen können sich Photorezeptoren nicht regenerieren. Forschende versuchen bereits, spezialisierte Körperzellen zunächst in ihren ursprünglichen Zustand (Stammzelle) zurück zu versetzen. Die gewonnenen Stammzellen sollen sich zu Photorezeptorzellen entwickeln und die abgestorbenen Zellen ersetzen.

Hoffnungsschimmer Therapie Während an der Stammzellentherapie noch geforscht wird, gibt es für manche Krankheitsbilder schon Therapieansätze. So ist für eine Unterform der RP zurzeit eine Gentherapie verfügbar. Patienten können sich nach der Behandlung bei schlechten Lichtverhältnissen besser orientieren. Diese neuartige Gentherapie gibt auch Menschen mit anderen erblichen Netzhauterkrankungen Hoffnung. Bei der am weitesten verbreiteten erworbenen Netzhauterkrankung, der AMD, gibt es für die trockene AMD bisher keine Therapie. Auch die feuchte AMD kann nicht geheilt werden. Jedoch kann ihr Verlauf durch die Therapie mit Wachstumshemmern deutlich beeinflusst werden.

Patientenorganisationen können durch eine Vernetzung der Patienten mit Forschung und Medizin einen Beitrag dazu leisten, neue Therapien zu entwickeln, um Menschen mit erworbenen oder genetisch bedingten Netzhauterkrankungen neue Perspektiven zu geben.

Zwei Fragen an Dario Madani, Vorstandsvorsitzender von PRO RETINA Deutschland e. V.

Wie hilft PRO RETINA Menschen mit Netzhauterkrankungen?

Wir möchten allen Betroffenen Mut machen, dass das Leben auch mit der Diagnose Netzhauterkrankung lebenswert ist. Unser Ziel ist es, dass jeder sehbehinderte und blinde Mensch und jeder Angehörige bei uns Rat, Hilfe und Unterstützung bekommt. Wir möchten ihnen helfen, die Krankheit zu bewältigen und ihr Leben trotz der Seheinschränkung weiterhin eigenständig zu gestalten. Dazu bieten wir ihnen fundierte Informationen, beispielweise durch unsere speziell geschulten Berater und in unseren PRO RETINASprechstunden in zahlreichen Augenkliniken.

Informationen und Hilfen für den Alltag erhalten Betroffene und Angehörige auch bei unseren Veranstaltungen, wie den Patientensymposien. Zugleich – und das ist enorm wichtig – legen wir besonderen Wert darauf, dass die Betroffenen sich untereinander austauschen können. Daher sind die bundesweit 60 PRO RETINA Regionalgruppen wichtige Ansprechpartner vor Ort. Sie geben den Betroffenen wertvolle emotionale Unterstützung, aber auch ganz praktische Tipps für den Alltag.

Die Forschungsförderung ist eine weitere Aufgabe von PRO RETINA. Wie gelingt Ihnen das?

PRO RETINA ist sehr eng vernetzt und im kontinuierlichen Austausch mit Forschung und Medizin. Wir besitzen Wissen und Erfahrung und fungieren als Berater, denn wir sind als Betroffene Experten in eigener Sache. Zusätzlich ermutigen wir mit der Verleihung von Forschungspreisen Wissenschaftler, zu Netzhauterkrankungen zu forschen. Als einzige Patientenorganisation verfügen wir zudem über ein Patientenregister für Netzhauterkrankungen. Es eröffnet den Betroffenen Zugang zu klinischen Studien und hilft auf diese Weise der Forschung, Therapien zu entwickeln.

Über PRO RETINA Deutschland e. V. PRO RETINA Deutschland e. V. unterstützt Menschen mit Netzhauterkrankungen nach dem Leitsatz „Forschung fördern, Krankheit bewältigen, selbstbestimmt leben“. Die Patientenorganisation bietet fundierte Informationen und den Austausch mit anderen Betroffenen, fungiert als Bindeglied zwischen Patient und Arzt und unterstützt die Forschungsförderung, damit neue Therapien entwickelt werden. Ermöglicht wird diese Arbeit durch ehrenamtliches Engagement und durch Spenden. Weitere Informationen unter: www.pro-retina.de

Linse Iris Pupille Hornhaut Glaskörper Blinder Fleck Sehnerv Makula (Gelber Fleck) Aderhaut Retina (Netzhaut) Lederhaut

Hoffnung und neue Ansätze für die altersabhängige Makuladegeneration

Die altersabhängige Makuladegeneration verursacht relevante Einschränkungen des Sehens: Probleme mit dem Erkennen von Gesichtern, Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit und ein Verlust der Lesefähigkeit können schmerzhafte Folgen der Erkrankung sein.

Text AMD-Netz e. V.

Frühe Veränderungen

In den Sehzellen des Auges wird Licht in elektrische Signale umgewandelt. Es handelt sich um einen Prozess, der sehr viel Energie benötigt. Die hohe Zelldichte und die komplexen Höchstleistungen stellen ganz besondere Anforderungen an den Stoffwechsel. Der Sauerstoff wird von Gefäßen der Aderhaut geliefert, das Gewebe mit der höchsten Durchblutungsdichte des menschlichen Körpers. Eine große Menge von Abfallprodukten muss abgebaut werden. Hier spielt das Pigmentepithel eine wichtige Rolle. Die empfindlichen Zellen übernehmen die Entsorgung der Abfallprodukte. Ansammlungen gelblicher Ablagerungen sind ein früher Hinweis auf eine drohende Makuladegeneration. Größe und Form dieser sogenannten Drusen zeigen die Prognose an.

Unterschiedliche Ausprägung

Die früher verbreiteten Kategorien „trocken“ und „feucht“ reichen nicht aus. Es wird vermutet, dass mehr als ein Drittel der Betroffenen unter einer kombinierten Ausprägung leidet, also sowohl einen Verlust des Pigmentepithels als auch krankhafte Gefäß-Neubildungen zeigt. Die Formen mit einem Gewebsverlust (Atrophie) weisen eine große Heterogenität bezüglich Geschwindigkeit der Verschlechterung und Kontrastsehen auf. Aus der Grundlagenforschung sind Therapieansätze hervorgegangen, die helfen können, den Verlauf der Spätformen günstig zu beeinflussen.

Gefäßmembran verursacht Blutungen und Schwellung

Seit über 15 Jahren werden Medikamente genutzt, um die Gefäßwucherungen unter der Netzhaut zu behandeln. Die Wirkstoffe binden Moleküle, um durchlässige Gefäße abzudichten und das krankhafte Wachstum zu bremsen. Leider müssen diese (Ranibizumab, Aflibercept, Brolucizumab, Faricimab, Bevacizumab) aber ziemlich regelmäßig, meist sogar lebenslänglich, ins Auge gespritzt werden. So kann eine Art mehrwöchiges Depot die Nebenwirkungen auf Blutdruck und Kreislaufsystem vermindern. Die Prozedur ist für die Betroffenen mit Arztbesuchen, manchmal mit einer Reizung der Augenoberfläche und einem kleinen, aber relevanten Infektionsrisiko verbunden.

Die Anzahl der Injektionen sollte durch eine gute Steuerung auf ein individuelles Minimum reduziert werden. Die hochauflösende Bildgebung der Netzhaut bietet hier die Voraussetzung, um das Ansprechen und den Bedarf zu beurteilen. In Zukunft werden höher dosierte Wirkstoffe, die Kombination von Wirkstoffen und Reservoire die Intervalle verlängern.

Verlangsamung der Atrophie Gegen die fortschreitende Vergrößerung der Schädigung konnte man bisher wenig ausrichten. Wegen der Landkarten-ähnlichen Kontur spricht man hier von einer ‚geographischen Atrophie‘. Das Pigmentepithel rund um die Stelle des schärfsten Sehens, aber auch die umliegenden Nervenfasern werden geschädigt. Bewegung, mediterrane Kost, aber auch der Verzicht aufs Rauchen wirken sich günstig auf das Risiko des Auftretens aus.

In Amerika wurden 2023 zwei Wirkstoffe (Avacincaptad Pegol, Pegcetacoplan) zugelassen, die ein Hinauszögern des Atrophie-Wachstums bewirken sollen. Faktoren der Immunabwehr (Complement-Faktor C3 bzw. C5) werden gehemmt; das Flächenwachstum der Schädigung wurde gebremst. Vor einem Einsatz sollte geprüft werden, ob eine ausreichende Fläche und Funktion der zentralen Netzhaut erhalten sind. Denn die Behandlung ist aufwändig und mit Risiken verbunden. Die irreversible Verschlechterung zeigt große individuelle Unterschiede.

Prof. Dr. Focke Ziemssen, Leiter Klinik für Augenheilkunde Universitätsklinikum Leipzig und Mitglied im Kuratorium des AMD-Netz

Maßnahmen und Unterstützung

Obwohl Hoffnung angesichts biologisch wirksamer Behandlungsoptionen besteht, sind rechtzeitiges Erkennen und die korrekte Einordnung des Befunds sehr wichtig. Die Therapien erfordern regelmäßige Termine und Kontrollen beim Augenarzt. Daher ist die Verbreitung verständlicher Informationen für Betroffene und Gefährdete von großer Bedeutung. „Es reicht nicht, wenn wir das Wissen um die bedrohte Sehkraft und korrektes Verhalten unter Arztbesuchern und Gesundheitssendungen der dritten Programme einstreuen“, sagt Professor Ziemssen, Kuratoriumsmitglied des AMD-Netz. „Wir müssen möglichst alle mit diesen relevanten Informationen erreichen.“ Der gemeinnützige Verein freut sich über jede Form der Unterstützung, um verständliche und umfassende Aufklärungsarbeit zu ermöglichen. „Wer die dramatischen Einschränkungen auch nur einmal in seinem Umfeld erlebt hat, wird verstehen, wieso wir in unseren Bemühungen für eine bessere Unterstützung der Forschung und patientenzentrierte Medizin nicht nachlassen. Jedes Testimonial, jede Mitstreiterin und jeder Unterstützer ist willkommen.“

Weitere Informationen:

e. V.

e. V.

Trockene AMD: Meine Erkrankung im Laufe der Jahre

Vor mehr als 20 Jahren erhielt Ursula Gueffroy die Diagnose „trockene AMD“ und lebt seitdem mit dem Wissen um die Erkrankung und den Veränderungen des Sehvermögens. Was Frau Gueffroy besonders geholfen hat, wie sie sich informiert hat und wie sie heute mit der Erkrankung lebt, darüber hat das AMD-Netz in einem Podcast mit ihr gesprochen.

Text AMD-Netz e. V.

Liebe Frau Gueffroy, Sie sind schon ziemlich lange von der AMD betroffen. Wann haben Sie das erste Mal die AMD bemerkt und hatten Sie Symptome, die darauf hindeuteten?

Ich selbst habe die AMD damals gar nicht bemerkt. Erst bei einer Brillenkontrolle im Jahr 2002 stellte die Augenärztin fest, dass ich eine Makuladegeneration habe. Leider hat mir die Ärztin damals keine Hinweise auf die Symptome gegeben. Ich kannte die Krankheit aber sehr gut, da meine Mutter daran erkrankt war und innerhalb von 15 Jahren fast vollständig erblindete. Mit diesem Wissen war die Diagnose für mich ein ziemlicher Schock. Zum Zeitpunkt der Diagnose und auch noch sechs bis acht Jahre später hatte ich keinerlei Beeinträchtigungen. Aber der Gedanke, dass die Krankheit fortschreitet, hat mich die ganze Zeit begleitet und gelähmt.

Wie weit ist die Erkrankung heute fortgeschritten? Aktuell ist meine Makuladegeneration stark fortgeschritten, sie hat sich in den zehn Jahren sehr verschlechtert. Ich sehe auf dem linken Auge noch etwa zehn Prozent, auf dem rechten Auge noch fünf Prozent. In den letzten Jahren ging die Verschlechterung schneller voran als in den Jahren zuvor.

Wie wirkt sich das im Alltag aus?

Vor etwa sieben Jahren begannen meine vielfältigen Einschränkungen, als ich das Autofahren aufgeben musste. Ich kann nur mit dem Fahrrad fahren, wenn ich mit der Gegend vertraut bin, da mein Sehen verschwommen ist und Objekte in 1,5 bis 2 Metern Entfernung unscharf erscheinen. Aufgrund von Stolpergefahr schaue ich beim

Gehen immer auf den Boden. Anfangs fiel ich oft hin. Dies beeinträchtigt jedoch meine Wahrnehmung der Umgebung. Menschen, die mir entgegenkommen, erkenne ich nicht direkt, sondern anhand ihres Körperbaus und ihrer Stimme. Ich benötige mehr Zeit und Konzentration, das macht mich in Menschenmengen oder auf der Straße unsicher. Ich liebe die Natur und in meinem Schrebergarten, den ich seit vielen Jahren habe, erkenne ich leider die Pflanzen am Boden nur noch, wenn ich mich bücke. Beim Einkaufen sehe ich die Preise, auch in den Schaufenstern, nicht mehr. Selbst zu Hause, obwohl ich festgelegte Plätze für Dinge wie Schlüssel habe, muss ich oft suchen und um Hilfe bitten. Trotz dieser vielfachen Einschränkungen kann ich überraschenderweise unbeschwert und glücklich leben, was ich mir früher nie vorgestellt hätte. Meine Einstellung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Was hat Ihnen besonders geholfen diesen Weg so zu gehen?

Ich habe mich immer wieder beraten lassen an der Hotline des AMD-Netz und einer Beratungsstelle hier vor Ort. Die dort genannten verschiedenen Hilfsmittel nutze ich viel im Alltag. Mir wurde auch immer nahe gelegt, in eine Gruppe zu gehen. Anfangs hatte ich große Bedenken und Angst davor, andere zu sehen, denen es schlechter geht als mir. Aber besonders die Gruppe, in der wir den Umgang mit iPhone und iPad gelernt haben und uns austauschen, hat mir persönlich viel geholfen. Die Leute sind in einem ähnlichen Alter, in einer Lebensphase, in der das Altern mit vielen Symptomen beginnt. Es hilft, wenn jemand sagt, “ach das kenne ich auch, damit

Geographische Atrophie

In Deutschland leiden ca. 400.000 Patienten an der Geographischen Atrophie1 – einer fortgeschrittenen Form der altersabhängigen Makuladegeneration. Weltweit sind es 5 Millionen Betroffene2 , bis zum Jahr 2040 soll die Zahl auf mehr als 10 Millionen ansteigen. 3

Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist eine fortschreitende, degenerative Erkrankung der Netzhaut, die das Sehen zunehmend beeinträchtigt. Betroffen ist die so genannte Makula, der Punkt des schärfsten Sehens im hinteren Augenbereich. Die Bezeichnung „altersabhängig“ weist auf das Lebensalter als wichtigen Risikofaktor hin: AMD ist die häufigste Ursache für eine hochgradige Sehbehinderung (bis hin zur Erblindung) bei Menschen ab 55 Jahren.

Eines der beiden Spätstadien der fortgeschrittenen altersbedingten Makuladegeneration ist die Geographische Atrophie. Hier kommt es durch Ablagerungen und Entzündungsreaktionen zum flächenhaften Absterben verschiedener Zellen in der Netzhaut. Der Name "Geographische Atrophie“ bezieht sich auf diese abgestorbenen („atrophen“) Netzhautflächen, die für den untersuchenden Arzt wie eine Landkarte aussehen. Auch wenn die Ausbreitung der Atrophieareale scheinbar langsam vonstatten geht, ist das Fortschreiten der Erkrankung oft konstant und immer irreversibel.

Die Geographische Atrophie ist eine erhebliche Belastung für die Betroffenen

Bei der Geographischen Atrophie treten die Läsionen normalerweise zuerst außerhalb des Sehzentrums auf.

Daher sind die Sehbeeinträchtigungen zu Beginn meist gering ausgeprägt und fallen vor allem bei schwachem Licht auf. Betroffene bemerken außerdem eine längere Gewöhnung an helle oder dunkle Umgebungen, Leseschwierigkeiten, verzerrte Linien oder trübe Farben. Im weiteren Verlauf kommen zentrale Gesichtsfeldausfälle dazu, die als blasse oder dunkle Flecken erscheinen. Das Erkennen von Gesichtern, Fernsehen und Lesen wird immer schwieriger.

Doch nicht nur das Sehen selbst, auch der Alltag und die Lebensqualität sind bei Geographischer Atrophie stark eingeschränkt. So berichten 40 % der Betroffenen darüber, dass sie bei ihrer Arbeit oder ihren Hobbies beeinträchtigt sind, 35 % ziehen sich aufgrund von Sehverlust aus ihrem sozialen Leben zurück. 70 % sind auf die Hilfe von anderen angewiesen4 und zwei Drittel der Betroffenen werden innerhalb von zwei Jahren nach Diagnose fahrunfähig.5

Eine weitere Untersuchung zeigte, dass auch die psychische Belastung erheblich ist: 49 % sorgen sich um ihre Unabhängigkeit, 62 % sorgen sich meistens oder immer um ihr Augenlicht. 37 % sind besorgt über ihre zukünftige finanzielle Situation und 47 % über ihre künftige Lebenssituation.6

Trotz vieler Einschränkungen kann ich unbeschwert und glücklich leben.

Ursula

Gueffroy, AMD-Patientin

kämpfe ich auch“, da kann man schon wieder Mut schöpfen und dann kann man gemeinsam lachen über das, was einem so passiert ist.

Welche Botschaft möchten Sie noch weitergeben? Ich dachte immer, mein Leben wird grau. Im Lauf der Jahrzehnte habe ich aber gemerkt, dass meine Persönlichkeit nicht verloren geht, egal was passiert. Ich habe Kontakt mit Menschen und mache Dinge, die mir Freude bringen. Ich male nach wie vor und fange aktuell an mit Fotografieren. Ich bin immer noch der gleiche Mensch, und ich muss einfach nur die Art und Weise ändern, wie ich Dinge tue.

Wie kann man Geographische Atrophie erkennen und behandeln?

Die Geographische Atrophie kann nur durch eine gründliche Augenuntersuchung, einschließlich einer Untersuchung der Makula, durch einen Augenarzt diagnostiziert werden. Wichtig ist es daher, auf Sehbeeinträchtigungen zu achten und die Augen ab dem 55. Lebensjahr jährlich kontrollieren zu lassen. Denn der Augenarzt kann krankhafte Veränderungen der Netzhautmitte (Makula) schon feststellen, bevor sich Beschwerden zeigen. Derzeit gibt es in Deutschland leider noch keine zugelassene Behandlungsmöglichkeiten für die Geographische Atrophie. Allerdings sind einige Medikamente in der Erforschung und könnten in den kommenden zwei Jahren zur Verfügung stehen. Zum Beispiel scheint das Komplementsystem, ein Teil des angeborenen Immunsystems, eine wichtige Rolle bei der Krankheitsentstehung zu spielen. Studien haben gezeigt, dass eine Hemmung des Proteins C3, welches im Komplementsystem eine zentrale Rolle einnimmt, den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen kann.

Sensibilisierung der Gesellschaft durch Mr. & Mrs. Blindlife: Eine inspirierende Reise zur Inklusion

und Akzeptanz

Die faszinierende Geschichte von Mr. & Mrs. Blindlife ist weit mehr als nur eine Liebesgeschichte. Sie repräsentiert eine kraftvolle Botschaft der Sensibilisierung und Inklusion für die Gesellschaft. Mr. & Mrs. Blindlife sind nicht nur individuelle Personen, sondern auch Symbolfiguren.

Text Alexandra LassasLieber Erdin, liebe Jasmin, stellt euch bitte vor! Erdin: Hallo, ich bin Erdin Ciplak, auch bekannt als Mr. Blindlife, und als Content-Creator/Influencer habe ich eine beträchtliche Online-Präsenz mit vielen Followern. Ich bin 37 Jahre alt, studierter Sozialarbeiter und seit meiner Geburt gesetzlich blind (zwei Prozent). Aufgrund verschiedener Augenerkrankungen, darunter Glaukom, Grüner Star, Netzhautablösungen und Hornhauttransplantationen, habe ich bereits über 50 Augenoperationen hinter mir.

Jasmin: Und ich bin Jasmin, 23 Jahre alt, und stehe kurz vor meinem 1. Staatsexamen in Jura. Mein Sehrest beträgt derzeit vier Prozent, verursacht durch eine Zapfen-Stäbchen-Dystrophie. Bereits im Alter von neun Jahren bemerkte ich erste Verschlechterungen, trotz Brille. Nach zahlreichen Augenarztbesuchen erhielt ich zwei Jahre später die Diagnose.

Erdin, während deines Studiums hast du dein Projekt Mr. BlindLife gestartet. Was steckt dahinter und was ist deine Intention?

Erdin: 2014 begann das Projekt und seit 2021 darf ich es meinen Job nennen. Anfangs, während meiner Schulund Studienzeit, hatte ich eine unzureichende Hilfsmittelausstattung und wollte auf diese Herausforderungen aufmerksam machen. Ich entschied mich, den Menschen Einblicke in mein Leben zu geben und zu zeigen, wie der Alltag mit Hilfsmitteln aussieht. Zudem war es mir wichtig, zu verdeutlichen, dass wir alle Menschen sind und meine Videos auch Menschen sensibilisieren können, die bisher keinen Kontakt zu Sehbehinderten hatten.

„Blind ist nicht gleich blind“ - für Nichtbetroffene ist dieser Satz vielleicht nicht leicht zu verstehen. Was ist damit gemeint?

Erdin: WiebeiFarbengibtesunterschiedlicheTöneund das ist mit dem Blindsein genauso Es gibt kaum Menschen, die vollblind sind, sondern ganz verschiedene Varianten des Sehens bei Blindheit. Mit einer SehbeeinträchtigungensinddieVariantennochunterschiedlicher und es gibt verschiedene Abstufungen.

Auf deinen Social-Media-Plattformen ist erkennbar, dass du mit viel Humor deine Situation aufarbeitest. Gibt es Situationen, in denen dir nicht zum Lachen zumute ist?

Erdin: Trotz meines Erfolgs im Internet bekomme ich leider auch immer wieder Hassnachrichten. Böse Kommentare wie "Ich hoffe, dass du die restlichen zwei Prozent auch noch verlierst" sind keine Seltenheit. Anfangs haben mich die Nachrichten im Internet getroffen.

Inzwischen bin ich mir über solche Nachrichten bewusst und habe mir eine Strategie entwickelt, um damit den richtigen Umgang zu finden. Menschen die solche Nachrichten verfassen, sind aus meiner Sicht eventuell selbst aktuell frustriert mit ihrem eigenen Leben.

Ihr habt euch auf einer Veranstaltung für Blinde und Sehbehinderte (der Sightcity) kennengelernt. Wollt ihr uns davon erzählen?

Jasmin: Während meiner Recherche zum Thema Sehbehinderung entdeckte ich Erdins YouTube-Kanal und beschloss, ihn bezüglich meines Freiwilligendienstes und seiner Erfahrungen mit dem Blindenstock anzuschreiben. Dadurch entstanden viele weitere Chats, und wir vereinbarten locker ein Treffen auf der Sightcity, ohne jegliche Absichten. Doch nach der Messe blieben wir in Kontakt und trafen uns erneut in Hamburg, bevor ich nach Togo ging. Dort erkannten wir, dass wir mehr als nur freundschaftliche Gefühle füreinander hatten.

Jasmin, dein Buch „Mit dem Blindenstock nach Togo“ erscheint am 02.Oktober. Darin erzählst du von deinem Freiwilligendienst in Togo. Warum war es dir so wichtig, deine Erlebnisse als Buch zu veröffentlichen?

Jasmin: Mein Anliegen war es, Vorurteile gegenüber Ländern des afrikanischen Kontinents abzubauen und den Lesern zu zeigen, dass wir uns gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Ich wollte Berührungsängste nehmen und zeigen, dass trotz Sehbehinderung vieles möglich ist, auch wenn es anfangs vielleicht komplizierte Hürden gibt, wie die Beschaffung von Hilfsmitteln oder

Inklusion bedeutet, dass wir voneinander lernen und den Dialog miteinander suchen.

Erdin & Jasmin, Mr. & Mrs. Blindlife @mr.blindlife & @mrs.blindlife

die Suche nach Arbeitgebern. Gleichzeitig wollte ich zeigen, wie viel durch Improvisation erreicht werden kann, wenn man sich einfach traut, was zu unternehmen, und dadurch wundervolle Momente erlebt. Dabei denke ich beispielsweise an eine unvergessliche Nacht auf einer Tata, einer historischen Lehmburg, die UNESCO-Weltkulturerbe ist, unter dem Sternenhimmel –ein friedlicher Moment und eine ganz besondere Atmosphäre, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Stichwort Inklusion – wo stehen wir und wo muss noch mehr getan werden?

Erdin: Inklusion bedeutet für mich, dass wir voneinander lernen und den Dialog miteinander suchen. Es ist mein Wunsch, dass Menschen offen sind und Fragen stellen, wenn ihnen etwas nicht klar ist. Dadurch entsteht ein wunderbares Miteinander und gegenseitige Sensibilisierung und Rücksichtnahme für dieses wichtige Thema, das uns alle betrifft. Lasst uns gemeinsam eine Welt schaffen, in der Vielfalt und Zusammenhalt selbstverständlich sind.

Wie kann man sehbehinderten Angehörigen den Alltag erleichtern?

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) und PRO RETINA Deutschland haben die folgenden Tipps zusammengestellt.

Ordnung

• Gegenstände sollten einen festen Platz haben, denn Suchen fällt den Betroffenen schwer.

• Beim Sortieren helfen Körbe, bei denen Materialien und Formen möglichst unterschiedlich sind.

• Ein Tablett mit erhöhtem Rand kann auf dem Tisch als „sicherer Ort“ für beispielsweise Kaffeetasse und Kanne genutzt werden. Dann wird auch ein Verschütten nicht zur Katastrophe. Tisch- und Ablageflächen sollten übersichtlich, Arbeitsflächen sollten freigehalten werden.

• Türen nicht halboffen stehen lassen und auch Schranktüren sowie Schubladen immer schließen –Verletzungsgefahr.

• Keine Taschen, Pakete oder andere Hindernisse in den Weg stellen, auch nicht für kurze Zeit – speziell auf Treppen!

Kontraste Starke Kontraste machen es sehbehinderten Menschen einfacher, etwas zu erkennen. Beispiele: Helles Geschirr auf dunklem Tischset (oder umgekehrt).

• Kaffeebecher oder -tassen, die innen hell sind, so dass man den Kaffee besser sieht.

• Dunkle Armaturen im weißen Bad.

Weitere Tipps und Kniffe

• Notizen, Telefonnummern und Termine mit dickem, schwarzem Filzstift so groß schreiben, dass Betroffene sie lesen können (ausprobieren!)

• Achten Sie auf eine gute Versorgung mit Sehhilfen durch spezialisierte Optiker.

• Investieren Sie in helle, indirekte und gut anpassbare Beleuchtung (hierzu können RehaLehrer beraten).

• Viele sehbehinderte Menschen sind blendempfindlich, Jalousien können helfen.

Goldene Regeln (Grundsätzliches)

• Angehörige sollten alle Maßnahmen vorher mit der sehbehinderten Person besprechen und abstimmen.

• Unterstützen Sie selbständige Aktivitäten, auch wenn manches länger dauert oder mühsam erscheint.

• Stellen Sie nach Möglichkeit Kontakt zu anderen Betroffenen her, beispielsweise zu Selbsthilfegruppen. Der Kontakt mit anderen sehbehinderten Menschen kann sehr hilfreich sein, um die psychischen Folgen einer Augenkrankheit zu verarbeiten.

• Lassen Sie sich helfen! Bei den Beratungsstellen der Selbsthilfe bekommen Sie wertvolle Hinweise zu Hilfsmitteln, deren Finanzierung und weiteren Ansprüchen.

Die Liste ist gekürzt wiedergegeben.

Hier finden Sie die vollständigen Tipps: www.woche-des-sehens.de/angehoerige

Zurück zur inneren Uhr

Ein Gespräch mit Werner Cassel, Diplom-Psychologe im Schlafmedizinischen Zentrum am Uniklinikum Marburg, über die zyklische Non-24Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, kurz Non-24. Betroffen sind davon blinde Menschen – und sie wissen davon oft genauso wenig wie ihre Ärzte.

Text Charlie SchröderBei der seltenen Erkrankung Non-24, unter der ca. 50-70 Prozent vollblinde Menschen leiden, ist der Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Takt. Können Sie uns das grundsätzliche Problem erklären?

Jeder Mensch hat einen individuellen Rhythmus der inneren Uhr für seine Schlaf- und Wachphasen, der genetisch bestimmt ist. Dieser Rhythmus kann von den 24 Stunden, in denen die Erde um sich selbst kreist, abweichen. Bei dem einen Menschen beträgt dieser innere Tag im Vergleich zum Umgebungstag 24,3 Stunden, bei anderen z. B. sogar 25 oder 26 Stunden.

Bei sehenden Menschen korrigiert das Tageslicht als äußerer Zeitgeber die innere Uhr. Spezielle retinale Ganglienzellen leiten die Helligkeitsinformation an die innere Uhr und der Hell-Dunkel-Wechsel synchronisiert sie immer wieder auf etwa 24 Stunden. Es kommt dann am späteren Abend zu einem steilen Anstieg der Produktion des Hormons Melatonin, das uns ruhiger, müde und schlafbereit macht. Dieser steile Melatoninanstieg signalisiert dann den Nachtbeginn.

Einige blinde Menschen sehen jedoch kein Tageslicht – und daher fehlt die Nachjustierung der inneren Uhr. Für den Betroffenen läuft stattdessen weiter sein innerer Rhythmus von beispielsweise 25 Stunden. Die innere Uhr des Patienten läuft dann nicht mehr parallel zu unserer gesellschaftlichen Uhr. Alle 12 Tage weicht der individuelle Rhythmus dann z. B. um 12 Stunden von der Normalzeit ab und der steile Melatoninanstieg geschieht um 11 Uhr morgens, alle 24 Tage passt er dann vorübergehend wieder zur Normalzeit. Es handelt sich also um eine zyklisch schlimmer und besser werdende Störung. Diese Krankheit ist unabhängig vom Alter. Sie betrifft neun Monate alte Babys genauso wie 90-Jährige. Sie fällt aber häufig erstmals im mittleren Lebensalter auf.

Wie macht sich diese Krankheit im Alltag bemerkbar?

Betroffene finden oft nachts keinen Schlaf, sind dafür aber tagsüber müde. Ich kenne Patienten, die mir sagen, dass sie z. B. nur etwa einmal im Monat für einige Tage

gut schlafen. Der Grund ist, dass bei ihnen eben konstant z. B. der 25-Stundenrhythmus läuft. Sie planen ihre Aktivitäten im Kalender danach, weil sie wissen, wann es ihnen gut und wann es ihnen schlecht gehen wird.

Welche Folgen hat die Erkrankung für die Betroffenen?

Sie kommen zu spät zur Arbeit oder schlafen dabei ein. Sie haben Gedächtnisprobleme, sind weniger belastbar, leicht gereizt oder sogar depressiv, was oft Partnerschaftsprobleme zur Folge hat. Sie fühlen sich häufig nicht verstanden und der wechselnden Schlafstörung gegenüber hilflos.

Jeder Mensch hat einen individuellen Rhythmus der inneren Uhr für die Schlaf-Wachphasen. Ziel der Behandlung ist die Synchronisierung der inneren Uhr mit dem externen 24-Stunden-Tag.

Dipl.-Psych. Werner Cassel, Verhaltensmedizinische Therapie und Studienkoordination im Schlafmedizinischen Zentrum des Universitätsklinikums Marburg

Wie können Sie die Krankheit diagnostizieren?

Hier ist ganz altmodisch das Gespräch mit dem Patienten, die Anamnese, das wichtigste diagnostische Instrument. Zusätzlich führen die Patienten Schlaf-Wachprotokolle, damit wir die zyklischen Muster der Erkrankung erkennen. Auch der Verdauungsrhythmus kann auffällig sein.

Welche Möglichkeiten gibt es, Non-24 zu bekämpfen?

Ziel der Behandlung ist die Synchronisierung der inneren Uhr mit dem externen 24-Stunden-Tag. Günstig ist z. B. eine stabile rhythmische Gestaltung des Tagesablaufs (Essenszeiten). Man kann auch versuchen, die innere Uhr durch Einnahme von retardiertem Melatonin am Abend zu stabilisieren. Leider reichen diese Interventionen meist nicht aus, um die innere Uhr anzugleichen. Deshalb kann eine pharmakologische Synchronisierung in Betracht gezogen werden, die speziell die für das Erkennen des Nachtbeginns zuständigen Bereiche in der inneren Uhr stimuliert und so die körpereigene Melatoninproduktion wieder an die Nachtruhe koppelt.

Wir ersetzen also das natürliche Synchronisationssignal Hell-Dunkel-Wechsel durch ein sehr gut funktionierendes pharmakologisches Signal. Viele meiner Patienten berichten von einem völlig anderem Lebensgefühl im Therapieverlauf. Blinde Menschen sollten also wissen, dass ihre Schlafprobleme nicht unveränderlich sind. Wir können etwas dagegen unternehmen.

Welche Aspekte kommen in der Behandlung von Non-24 noch zu kurz?

Ein Problem ist, dass bis etwa 70 Prozent der völlig blinden Menschen unter dieser Erkrankung leiden, aber nicht behandelt werden. Viele Blinde haben schon immer schlecht geschlafen und kennen keine andere Lebenssituation. Sie sehen den schlechten Schlaf schicksalhaft mit ihrer Erblindung verbunden. In den 90er Jahren wurde Non-24 in der Literatur zum ersten Mal beschrieben. Leider ist die Krankheit unter Medizinern eher unbekannt. In der Ausbildung kommt sie gar nicht vor. Wichtig ist deshalb, dass wir weiter Aufklärung betreiben.

opti 2024: Internationale Messe für Gutes Sehen Innovationen, Networking und Orientierung in der Augenoptik von morgen

„Mit dem gesellschaftlichen Wandel hin zu einer digitalen Gesellschaft haben sich die Herausforderungen in der Optik massiv verändert. Innovative Quantensprünge rund um gutes Sehen erlebt die augenoptische Branche auf der opti 2024 in München.“ Opti Messeleitung Cathleen Kabashi lädt die internationale Branche unter dem Motto: „WE ARE opti“ vom 12. - 14. Januar 2024 auf das Messegelände in München.

Drei Tage dreht sich innerhalb von vier Messehallen alles um den gesamten augenoptischen Kosmos. Im Fokus der Messe stehen innovative Produkte, Start-ups und aktuelle Branchenthemen wie Myopie-Management, Nachwuchs-Förderung und Nachhaltigkeit. Erstmals ist hierzu der „opti SUSTAINABILITY Award“ ausgeschrieben. Federführende Beispiele zeigen die Teilnehmer live auf der opti. Der „Trendradar by opti“ stellt zukunftsweisende Trends auf der Messe vor. Informative Veranstaltungen, Round-Table-Gespräche und Vorträge runden das Portfolio ab.

Tickets für die opti gibt es ab Oktober online über www.opti.de Hier finden sich alle Infos zu den Ausstellern, Produkten, Marken, Veranstaltungen und Awards.

INTERLOOK –AugenoptikFachmesse im Herzen von NRW

Die INTERLOOK in der Messe Dortmund ist der Treffpunkt für den Optiker-Fach- und -Einzelhandel in NRW. Dank ihrer Größe bietet sie einen kompakten Überblick über die wichtigsten Trends, Ideen und Innovationen rund um die Augenoptik. Fachbesuchende können am 20. & und 21. Januar die neuesten Brillenkollektionen und Accessoires ordern und sich zudem schnell und einfach über Produktinnovationen und Modetrends der Branche austauschen.

Auch aktuelle Entwicklungen und Angebote von optischen Diagnostikgeräten sowie Anregungen und Ideen zur Kundenbindung und dem Einzelhandelsmarketing sind wesentliche Kernbereiche der INTERLOOK. Weitere Highlights: eine informative Arena mit Impulsvorträgen zu praktischen Tipps für Optiker:innen, eine Lounge mit gratis Catering für Besuchende sowie eine Sonderschau mit aktuellen und trendigen Top-Modellen.

Tickets für die INTERLOOK gibt es ab November online über www.interlook-messe.de

Hier finden sich auch alle wichtigen Informationen, Updates und Entwicklungen.

Qualität beginnt mit Präzision

Das empeo® Zentriersystem: Präzise Messung. Ideales Sehen.

Mehr als nur Brillenkauf: Service beim Augenoptiker

Helfer für eine gute Sicht, Alltagsbegleiter oder auch modisches Accessoire: Brillen sind für viele ein fester Bestandteil ihres Lebens. Bei der Wahl der richtigen Brille ist daher mehr nötig als Sinn für Ästhetik – Qualitätsdenken, Sorgfalt und Profession sind gefordert. Dafür ist der Besuch beim stationären Augenoptiker unabdingbar.

Text Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA)

Im persönlichen Beratungsgespräch ermittelt der Augenoptiker Sehprobleme und Bedürfnisse des Kunden, entlang derer er sich aus einem vielfältigen Sortiment für die passende Brille für Beruf und Freizeit entscheidet. Augenoptiker beraten individuell hinsichtlich einer geeigneten Korrektion und empfehlen spezielle Gläser oder auch die passenden Kontaktlinsen. Personen, die viel am Bildschirm arbeiten oder mobile Geräte in ihrer Freizeit nutzen, profitieren von Brillengläsern, die speziell auf diese Sehabstände optimiert sind; Sonnenanbeter erhalten sowohl Informationen zu Qualitätsmerkmalen von Sonnenbrillen als auch zur Wahl der richtigen Blendschutzkategorie. Sportler mit oder ohne Fehlsichtigkeit profitieren von einem speziellen Brillenglasdesign, optimalem Sitz bei Bewegung und eventuell einer bestimmten Tönung. Ist die richtige Brille ausgesucht, hat der Augenoptiker weiterhin nicht nur die scharfe und beschwerdefreie Sicht, sondern auch den richtigen Sitz der Brille im Blick und passt diese anatomisch an – alles stets unter Berücksichtigung geltender Arbeits- und Qualitätsrichtlinien.

Der Besuch beim Augenoptiker als Prävention

Als Gesundheitshandwerk umfasst die Augenoptik regelmäßige Kontrollen der Sehfähigkeit

und Hilfe bei Sehproblemen – ein wahrer Rundum-Service. Viele Alltagsbeschwerden werden meistens nicht mit den Augen in Verbindung gebracht und erst während einer Kontrolle mithilfe augenoptischer Fachkenntnisse und spezieller Ausstattung aufgedeckt. Identifiziert der Augenoptiker dann Auffälligkeiten, die er selbst nicht korrigieren kann, wird er zu einem Besuch beim Augenarzt raten. Neben der Tagessehschärfe kann der Augenoptiker auch weitere wichtige Sehfunktionen wie Farbsehen, Dämmerungs- und Kontrastsehen oder das Gesichtsfeld testen, die Beschaffenheit des Tränenfilms analysieren oder sich das Auge und die Netzhaut ansehen. Die Kontrolle der Sehleistung sollte daher bestenfalls zur Routine werden. Dies ist insbesondere für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr wichtig, da mit schlechtem Sehen unter anderem eine verminderte Reaktionsgeschwindigkeit einhergeht; eine erhöhte Blendempfindlichkeit, z. B. durch Scheinwerferlicht, erhöht das Unfallrisiko. Ein regelmäßiger Check deckt bereits im jungen Alter Veränderungen der Sehkraft auf. Beginnt dadurch die fachgerechte Korrektur einer Kurzsichtigkeit (Myopie) bereits im Kindesalter, stehen die Chancen gut, dass das Fortschreiten verlangsamt wird. Aber auch bei anderen Fehlsichtigkeiten oder Sehproblemen, die erst im Erwachsenenalter auftreten, ist der rechtzeitige Besuch beim Augenoptiker wichtig.

Die Kurzsichtigkeit

ausbremsen – Myopie Management macht es möglich

Voraussichtlich wird 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig (myop) sein, was sowohl kurz- als auch langfristig gesundheitliche Herausforderungen mit sich bringt. In Deutschland sind bereits jetzt mehr als ein Viertel der Jugendlichen kurzsichtig. Dennoch werden 60 Prozent der Sehschwächen bei Kindern zu spät erkannt. Umso wichtiger ist es, dass Eltern frühzeitig mit ihren Kindern zu augenärztlichen Untersuchungen gehen, um rechtzeitig eingreifen zu können. Im Interview erklärt Augenoptikermeisterin Conny Hermann, wie man die Kurzsichtigkeit frühzeitig erkennt und ihr Fortschreiten verlangsamt werden kann.

Text Alexandra Lassas

Frau Hermann, es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit einzudämmen – Stichwort Myopie Management. Was versteht man darunter? Erst einmal ist es uns wichtig, überhaupt ein Bewusstsein für die Problematik der steigenden Kurzsichtigkeit zu schaffen. Hohe Kurzsichtigkeit bedeutet neben einer starken Abhängigkeit von der Brille auch ein erhöhtes gesundheitliches Risiko für Augenerkrankungen im Erwachsenenalter. Daher ist es sehr wichtig, mit den Kindern frühzeitig und regelmäßig für Augenuntersuchungen zum Augenarzt oder zu spezialisierten Augenoptikern zu gehen. Das Konzept des Myopie Managements zielt darauf ab, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern zu kontrollieren und im Idealfall zu stoppen. Früher war man machtlos gegen das stetige Augenwachstum, so dass die Kinder immer kurzsichtiger wurden und stärkere Brillen benötigten. Heutzutage gibt es jedoch andere Möglichkeiten, um dieses sprunghafte Fortschreiten der Kurzsichtigkeit einzuschränken.

Welche Möglichkeiten gibt es für Kinder und Jugendliche?

Aufgrund eines langen Wachstums des Auges, entsteht Kurzsichtigkeit Dadurch liegt der Fokus vor der Netzhaut, das Kind sieht unscharf. Durch eine normale Brille wird zwar der Seheindruck wieder scharf auf die Netzhaut abgebildet, aber der Impuls zum Längenwachstum bleibt bestehen. Durch die neuen Brillengläser und Kontaktlinsen die extra für kurzsichtige Kinder entwickelt wurden, entsteht ein peripherer Defokus der genau

diesen Impuls minimiert. Das Längenwachstum wird verlangsamt, das Kind wird weniger stark kurzsichtig.

Sie sprechen Familien gerne auf die Möglichkeit der Kontaktlinse an. Was sind die entscheidenden Vorteile gegenüber der Brille?

Kontaktlinsen ermöglichen den Kindern sich trotz Sehschwäche frei und uneingeschränkt zu entwickeln. Das ist ein klarer Mehrwert gegenüber einer Brille. Sei es beim Kopfball im Fußball oder bei der Ballettaufführung. Zudem bieten Kontaktlinsen auch finanzielle Vorteile, da die Sehstärke regelmäßig angepasst werden kann, ohne z.B. bei einer Brille die Gläser austauschen zu müssen.

Wie läuft das aktive Myopie Management dann ab? Wie oft kommen die Kinder zur Überprüfung?

Zunächst wird eine klassische Augenuntersuchung durchgeführt, um festzustellen, ob das Auge für Kontaktlinsen geeignet ist. Genau wie bei Erwachsenen werden alle relevanten Daten gemessen und bestimmt. Die Erstanpassung der Kontaktlinsen findet bei uns in lockerer Atmosphäre statt. Die Kinder bestimmen den Rhythmus und können beim Ein- und Aussetzen üben entscheiden, wie weit sie an diesem Tag gehen möchten. Dann geht es erst einmal darum, das Tragen der Kontaktlinsen in den Familienalltag zu integrieren und den Kindern die Zeit zu lassen, ihre tägliche Routine mit den Kontaktlinsen zu entwickeln. Anschließend folgen regelmäßige 3-Monats-Termine, um zu überprüfen, ob die Stärke noch stimmt und das Kind sich wohl fühlt. Ich habe eine "Notfall"-Nummer für meine Myopie-Kinder eingerichtet, über die die Kinder mit mir per WhatsApp-Nachricht Probleme und Erfolge teilen können.

Und wie funktioniert es mit dem Handling bei Kindern und Jugendlichen? Viele Eltern fragen sich bestimmt, ob das wirklich funktioniert. Das Handling der Kontaktlinsen ist bei Kindern wie bei Erwachsenen sehr individuell. Manche Kinder sind sehr geschickt und lernen schnell die Kontaktlinsen auf- und abzusetzen, andere brauchen mehr Zeit. Die Motivation der Kinder ist aber durchweg hoch und sie sind mit viel Freunde bei der Aufgabe. Die Feinmotorik gerade der kleineren Kinder verbessert sich deutlich durch Übung und Geduld. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sie Fortschritte machen.

Möchten Sie den Eltern noch etwas mit auf den Weg geben?

Liebe Eltern, lassen Sie Ihre Kinder mal machen! Trauen Sie Ihren Kindern das das Tragen von Kontaktlinsen zu. Natürlich braucht es etwas Übung und auch die Unterstützung durch die Eltern, aber die Kinder wachsen daran und sind so stolz, wenn es dann mit dem Ein- und Aussetzen funktioniert. Aus meiner Erfahrung sind Kinder die zuverlässigsten Kontaktlinsenkunden, da sie sich an meine Empfehlungen halten und sehr sorgfältig mit den Kontaktlinsen umgehen.

Conny Hermann Augenoptikermeisterin

Verlangsamen Sie die Zunahme der kindlichen Kurzsichtigkeit: Myopie Management mit MiSight®

1 day

Zwei Behandlungsziele in einer Maßnahme: Langzeitstudien und Erfahrungsberichte bestätigen den Erfolg. Korrektion und Verlangsamung der Kurzsichtigkeit.

Häufiges Blinzeln, geringer Leseabstand, verschwommenes Sehen: Frederic ist 14, Lena zehn Jahre alt, als bei ihnen eine Kurzsichtigkeit festgestellt wird. Sie gehören zu den vielen kurzsichtigen Kindern und Jugendlichen, deren Zahl weltweit rasant zunimmt. Die Ursache liegt vor allem in der intensiven Beschäftigung mit digitalen Medien. Der ständige Blick auf Monitore und Displays kann zu einem übermäßigen Wachstum der Augenlänge und damit zur Kurzsichtigkeit führen. Unbehandelt schreitet diese fort und erhöht das Risiko späterer Augenerkrankungen.1 Der Kontaktlinsenhersteller CooperVision widmet sich seit Jahren der Augengesundheit Heranwachsender. Ein Schwerpunkt ist das Myopie Management, eine Methode zur Behandlung kindlicher Kurzsichtigkeit, die weit über die konventionellen Brillen oder Kontaktlinsen hinausgeht. Sie vereint zwei Behandlungsziele: Die vorliegende Kurzsichtigkeit zu korrigieren und gleichzeitig die Zunahme wirksam zu bremsen.

Speziell hierfür hat CooperVision MiSight® 1 day entwickelt, eine Einmalkontaktlinse mit einzigartiger Optik und besonderem Dual-Focus-Design, die inzwischen als erste und bislang einzige weiche Einmalkontaktlinse von der FDA für das Myopie Management bei Kindern zugelassen wurde. Langzeitstudien belegen: Durch die angewandte ActiveControl® Technologie wird die Kurzsichtigkeit korrigiert und gleichzeitig das Fortschreiten der Myopie um durchschnittlich 59 Prozent reduziert.2*†

„Ich tat mich mit der Diagnose schwer.“

Die Diagnose Kurzsichtigkeit trifft Heranwachsende in der Phase der Selbstfindung. Viele haben Ängste, mit Brille nicht mehr so attraktiv zu sein oder Aktivitäten einschränken zu müssen.

Frederic, heute 19 Jahre alt und einer der von CooperVision begleiteten Jugendlichen, befürchtete, mit Brille nicht mehr richtig Fußball spielen zu können. Also erst einmal abwarten? Keine gute Lösung, denn eine kindliche Kurzsichtigkeit schreitet unkontrolliert voran. Auch bei noch minimaler Sehschwäche besteht sofortiger Handlungsbedarf.

„Trotz Brille hat sich meine Sehschwäche innerhalb von neun Monaten verdoppelt.“ Im Alter von zehn Jahren konnte Lena, leidenschaftliche Tennisspielerin, den Abstand zum Ball nicht mehr richtig einschätzen. Die Augenuntersuchung ergab eine Kurzsichtigkeit von -0,5 Dioptrien, zur Korrektion wurde eine Brille verschrieben. Die Brille kam bei Lena und ihrem Freundeskreis gut an, und mit dem Sehen klappte es zunächst auch wieder gut. Die Nachkontrolle nach neun Monaten ergab jedoch, dass sich die Sehschwäche bereits auf -1,0 Dioptrien verdoppelt hatte.

Seitdem trägt auch Lena MiSight® 1 day Kontaktlinsen. Mit großem Erfolg: Heute ist Lena 15, ihre Sehschwäche liegt auch nach über vier Jahren unverändert bei -1,0 Dioptrien. Ein weiterer Vorteil nicht nur beim Sport: Die Kontaktlinsen bieten jederzeit uneingeschränkte Sicht und Bewegungsfreiheit, ohne zu verrutschen oder zu beschlagen. Abends werden sie einfach entsorgt und für den nächsten Einsatz durch ein hygienisch frisches Paar ersetzt.

„Zunächst hatte ich Bedenken wegen des Aufsetzens.“

Kein seltener Einwand, wenn es um das Handling von Kontaktlinsen geht. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Kinder und Jugendliche nach kurzer Eingewöhnung ausgezeichnet mit dem Auf- und Absetzen von MiSight® 1 day zurechtkommen und sich mit ihren Kontaktlinsen wohl fühlen. Immerhin 90 Prozent der befragten Kinder geben an, ihre MiSight® 1 day Einmalkontaktlinsen wesentlich lieber zu tragen als ihre Brille.3 Ergebnisse und Erfahrungen, die allesamt für sich und das Myopie Management sprechen und der Diagnose juveniler Kurzsichtigkeit heute mit Zuversicht begegnen lassen. Detaillierte Informationen und eingehende Beratung finden Interessierte bei Augenspezialisten und -spezialistinnen.

Die Augen von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt

Fachleute nennen es digitalen Sehstress, der beim Blick auf Monitor und Display entsteht.

Die Augen sind so beansprucht, dass sie jucken, tränen, flimmern, ermüden. Zudem werden sie aufs Nahsehen getrimmt. Experten sehen die Generation Kurzsichtig auf dem Vormarsch. In gut 30 Jahren könnte es die halbe Weltbevölkerung treffen.1

Computer, Tablet, Smartphone und die Folgen fürs Sehen

Zwei Stunden fernsehen, zwei Stunden gamen, in der Schule mit PC und Tablet arbeiten, für die Hausaufgaben im Internet surfen – und den Rest des Tages bloß nicht das Smartphone aus den Augen lassen: Kinder und Jugendliche erlauben ihrem Blick immer weniger, draußen bei Tageslicht für längere Zeit in die Ferne zu schweifen. Sie starren im Nahsichtmodus auf Bildschirm und Display – und das quasi ohne mit der Wimper zu zucken. Denn wer sich auf einen Punkt konzentriert, blinzelt nur ein- bis zweimal pro Minute statt mindestens zehnmal so oft. Die Folge sind trockene Augen – eine Einladung für Krankheitserreger. Auch blaues Licht, das von Displays ausgeht, kann zu Entzündungen von Binde- und Hornhaut sowie zu Schädigungen von Augenlinse und Netzhaut führen.

Zwei Stunden fernsehen, zwei Stunden gamen, in der Schule mit PC und Tablet arbeiten, für die

Hausaufgaben im Internet surfen – und den Rest des Tages bloß nicht das Smartphone aus den Augen lassen.

Tipps gegen digitalen Sehstress

• 30 bis 40 Zentimeter Leseabstand zu PC, Tablet und Smartphone, also nicht direkt vor die Nase halten

• Bildschirmpausen, am besten für zwei Stunden täglich raus ins Freie

• Saubere Monitore und Displays

• Nicht im Dunkeln auf helle Bildschirme und Displays schauen

• Eltern als Vorbilder und Regulierer – zum Beispiel Fernseh- und Computerzeiten einschränken, Smartphone-Tabu bei den Mahlzeiten

• Bei Augen- und Sehproblemen auf jeden Fall zum Augenarzt oder Augenoptiker

• Fehlsichtigkeiten mit Brille oder Kontaktlinsen korrigieren

Weitere informationen unter: www.sehen.de

Holden BA et al.: Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmology, May 2016 Volume 123, Issue 5, Pages 1036–1042. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26875007 (18.04.2017, 17.00 MEZ). Degle, Stephan: Blaulicht im Schlafzimmer und zu bequeme Arbeitsplätze. Interview Ostthüringer Zeitung 04.02.2017; http://jena.otz.de/web/jena/startseite/detail/-/specific/Blaulicht-im-Schlafzimmer-und-zu-bequeme-Arbeitsplaetze-1528182762 (Zugriff: 04.05.2017, 14.00 MEZ). Zeiss: Die zwei Seiten des blauen Lichts; https://www.zeiss.de/vision-care/de_de/better-vision/sehen-verstehen/auge---sehen/die-zwei-seiten-des-blauen-lichts.html (Zugriff: 04.05.2017, 14.30 MEZ)

Das Trockene Auge -

mehr als nur eine Kleinigkeit, die allein vergeht

Das Auge juckt, brennt, ist gerötet, die Tränen laufen unkontrolliert, das Sehen ist verschwommen. Je nach Schweregrad und Ursache variiert das Trockene Auge in der Erscheinungsform. Genauso individuell ist auch der Weg einer erfolgreichen Behandlung, um nicht zuletzt die vorhandenen Beschwerden zu lindern.

Text Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen e. V. (VDCO)

Das Trockene Auge (Sicca-Syndrom) betrifft Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Diese symptomatische Erkrankung ist durch einen instabilen und konzentrierteren (hyperosmolaren) Tränenfilm gekennzeichnet, der zu verstärkter Entzündung und Schädigung der Augenstrukturen und Nerven führt. Ein mittelschweres bis schweres Trockenes Auge kann lebensverändernd sein und mit Augenschmerzen, Einschränkungen bei der Ausübung alltäglicher Aktivitäten (z. B. Lesen, Autofahren, Nutzung digitaler Geräte) sowie Schlafentzug, verminderter Energie, schlechtem Allgemeinzustand und häufig auch Depressionen einhergehen.1

Typische Anzeichen für das Trockene Auge sind Augenbrennen, Fremdkörpergefühl und eine Bindehautrötung. Die Ursachen der Symptome sind vielfältig. Rauchen, die Einnahme verschiedener Medikamente, Diabetes mellitus, systemische Hauterkrankungen, hormonelle Umstellungen sowie seltene und unvollständige Lidschläge können, neben weiteren, mögliche Ursachen sein. Betroffen sind häufiger Frauen als Männer und die Symptome verstärken sich allgemein mit zunehmendem Alter. Äußere Einflüsse wie niedrige Luftfeuchtigkeit, trockene Heizungsluft und Luftverschmutzung tragen ebenfalls zur Verstärkung bei.

Ein gesundes Auge und ein intakter, gleichmäßiger Tränenfilm sind Voraussetzungen für gutes und beschwerdefreies Sehen in allen Lebenssituationen. Der Tränenfilm ist abhängig von der Drüsen- und Zellfunktion, die diesen produzieren. Bei einer Schädigung wird der Tränenfilm nicht mehr ausreichend produziert und ungleichmäßig auf dem Auge verteilt und die zuständigen Drüsen bilden sich zurück. Die Symptome bei “trockenen Augen“ wie Trockenheits-, Fremdkörpergefühl, Sehverschlechterung, Lichtempfindlichkeit, unkontrollierbarer Tränenfluss, Jucken oder Stechen sind Folgeerscheinungen der Tränenfilminstabilität.

Der Einfluss des Trockenen Auges auf den Einzelnen ist erheblich, da es sich nachteilig auf das Sehvermögen, die Lebensqualität, die Arbeitsproduktivität sowie die psychischen und physischen Folgen von Schmerzen auswirkt. Auch die finanzielle Belastung zur Behandlung des Trockenen Auges kann individuell enorm sein.1 Unbehandelte Symptome führen zu Hornhautund Bindehautentzündungen des Auges. Langfristig zeigen sich bei einem unbehandelten Trockenen Auge Oberflächenschäden und Entzündungsreaktionen des Auges. Im fortgeschrittenen Stadium des Trockenen Auges entstehen Hornhautnarben, die das Sehen sehr stark beeinträchtigen können.

Die Bestimmung der Hauptursachen für das Trockene Auge ist für die Auswahl der geeigneten Behandlung von entscheidender Bedeutung. Das übergeordnete Ziel der Behandlung ist die Wiederherstellung der Homöostase der Augenoberfläche und des Tränenfilms.

Die Behandlung des Trockenen Auges kann aufgrund seiner multifaktoriellen Ätiologie eine Herausforderung darstellen. Messungen am Auge sowie Untersuchungen des Tränenfilms geben Hinweise über dessen Zusammensetzung und den Zustand der beteiligten Drüsen. Die Bestimmung der Hauptursachen für das Trockene Auge ist für die Auswahl der geeigneten Behandlung von entscheidender Bedeutung. Das übergeordnete Ziel der Behandlung ist die Wiederherstellung der Homöostase der Augenoberfläche und des Tränenfilms. Während bestimmte Behandlungen speziell für einen Aspekt der Erkrankung eines Patienten indiziert sein können, kann eine Reihe von Therapien für die Behandlung eines Patienten mit Trockenem Auge geeignet sein. Die Behandlung des Trockenen Auges ist nach wie vor eine Kunst und erfordert eine individuelle Herangehensweise.

Es gibt keinen einheitlichen Ansatz zur Behandlung des Trockenen Auges, der für alle Betroffenen geeignet ist.1 Aus diesem Grund ist bei Verdacht eine Untersuchung beim Spezialisten, dies kann ein/e Augenarzt/Augenärztin oder ein/e Optometrist/in sein, unerlässlich. Die Vereinigung Deutscher ContactlinsenSpezialisten und Optometristen empfiehlt jedem eine regelmäßige Untersuchung der Augengesundheit.

DWS Workshop II https://www.tearfilm.org/dettnewstfos_dews_ii_patient_summary/6814_5519/eng/

Hightech-Brille und Augen-Yoga: Entspannte Aussichten für den Herbst

Auf der Arbeit oder in der Freizeit sind für den Großteil der Menschen Laptop, Smartphone und TV die ständigen Begleiter. Für die Augen bedeutet die ständige Nahsicht Schwerstarbeit. Menschen mit Sehproblemen, die viel Zeit am PC verbringen, können ihre strapazierten Augen mit einer Bildschirmbrille schützen. Wer den sensiblen Sinnesorganen vor dem nächsten Film-Marathon an dunklen Herbstabenden etwas Gutes tun möchte, gönnt ihnen hin und wieder etwas Entspannung –und zieht den Netz(haut)stecker.

Gesundes Sehen – Ohne Anstrengung

Bildschirmbrillen werden durch den Augenoptiker speziell für das Sehen in kurzen und mittleren Entfernungen angepasst. Dank der Gläser mit breitem mittleren Sehbereich kann der Blick vom Bildschirm zur Tastatur schweifen, ohne dass der Kopf mitgeführt werden muss. Verspannungen in Nacken und Schultern wird vorgebeugt, überbeanspruchte Augen werden entlastet.

Mit den Augen offline gehen

Etwa 5 Minuten Augen-Yoga täglich sorgen für frisches Sehen und beugen Ermüdungserscheinungen vor. Einfach die Augen schließen und mehrere Male tief einund ausatmen. Anschließend die Handflächen aneinander reiben, bis sie sich warm anfühlen und sanft über die Augen legen. Mehrmals wiederholt, entspannt diese

einfache Übung die Augenmuskulatur und versorgt die Sinnesorgane mit neuer Energie.

Muckis für die Augen

Zur Stärkung der Sehmuskulatur empfiehlt sich abwechselndes Schauen in unterschiedliche Richtungen, ohne jedoch dabei den Kopf zu bewegen. Zunächst einige Male nach rechts, geradeaus und nach links schauen. Nach einer kurzen Pause, in der die Augen geschlossen sind, das Ganze mit Blicken nach oben und unten wiederholen. Die Übungen sollten nicht anstrengen –hier gilt es, seinen individuellen Rhythmus zu finden.

Regelmäßige Pausen von digitalen Geräten helfen die, durch Naharbeit permanent angespannte, Augenmuskulatur zu entspannen. Die 20-20-20 Regel hilft: Einfach alle 20 Minuten für mindestens 20 Sekunden auf einen

Gegenstand schauen, der mindestens 20 Sekunden auf einen Gegenstand schauen, der mindestens 20 Fuß (ca. 6 Meter) entfernt ist.

Heute schon geblinzelt?

Beschwerden wie Brennen, Jucken oder Trockenheitsgefühl entstehen durch Störungen des Tränenfilms. Beim konzentrierten Arbeiten am Bildschirm “vergessen“ viele regelrecht das Blinzeln: Statt 10- bis 15-mal wird durchschnittlich nur noch 4- bis 7-mal pro Minute gezwinkert. Gegen trockene Augen hilft daher gezieltes Blinzeln – etwa 10-mal hintereinander. Dann eine halbe Minute entspannen und mehrmals wiederholen. Mit Hightech-Brille und der einen oder anderen Ruhepause für die Augen steht gemütlichen Herbsttagen im trauten Heim voller entspannender Augenblicke nichts mehr im Weg.

Dieser Artikel ist

Surgical GmbH entstanden.

Grauer Star - Klare Sicht dank Operation

Der Graue Star, auch bekannt als Katarakt, ist eine Augenerkrankung, bei der sich die Augenlinse trübt, was zu einer allmählichen Verschlechterung der Sehkraft führt. Dieser Prozess tritt häufig im Alter auf. Auch die 68 jährige Frau P. litt unter ihrer Erkrankung und entschied sich für eine Kataraktoperation in der Praxis von Dr. Stephan Kehrein. Ein Gespräch mit Dr. Kehrein und seiner Patientin Frau P. über Erfahrungen, Einblicke und Tipps zur Vor- und Nachsorge.

Text Alexandra LassasHerr Dr. Kehrein: Sie sind der behandelnde Augenarzt von Frau P. Welche Operation haben Sie bei ihr durchgeführt und wie läuft dieser Eingriff ab?

Bei Frau P. führten wir eine medizinisch indizierte Katarakt-Operation durch, bei der eine Trübung der Augenlinse vorlag. Diese Operation wurde ambulant durchgeführt und erfolgte mittels eines Verfahrens namens Phakoemulsifikation, das sich als äußerst effektiv bei der Entfernung trüber Linsen erwiesen hat. Im Rahmen des Eingriffs wurde die getrübte Linse erfolgreich entfernt und durch eine Kunstlinse, eine sogenannte sphärische Linse ersetzt. Dieser operative Eingriff zielt darauf ab, die Sehkraft und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, indem die Trübung der Linse, die zu Sehproblemen führt, beseitigt wird.

Patientin Frau P.: Wie hat Sie Herr Dr. Kehrein auf die Operation vorbereitet?

Vor der Operation habe ich mich zugegebenermaßen nicht wirklich selbst informiert. Das übernahm Dr. Kehrein, der mich umfassend auf die Operation vorbereitete und mich über mögliche Risiken aufklärte. Ich hatte das Gefühl, mich jederzeit mit meinen Anliegen an ihn wenden zu können. Beim Vorbereitungstermin wurden dann alle Details ausführlich besprochen und ich wählte gemeinsam mit ihm die für mich passende Linse aus.

Herr Dr. Kehrein: Für die Operation des Grauen Stars stehen verschiedene Kunstlinsen zur Verfügung. Welche Faktoren spielen bei der Auswahl der Linse eine Rolle und welche Linse wurde Frau Prochnow eingesetzt?

Grundsätzlich muss immer individuell auf die Bedürfnisse der Patienten eingegangen werden. Bei der Beratung schauen wir zunächst auf die Anforderungen des Patienten, d.h. wie sie ihren Alltag gestalten und welche Tätigkeiten ausgeübt werden. Auch die Beschaffenheit der Hornhaut beeinflusst die Wahl der Linse. Meistens verwenden wir aber normale spährische Linsen, die wir auch Frau P. eingesetzt haben. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für

diese gängigen Linsen. Im Falle, dass Patienten sich für eine Linse mit erhöhter Sehleistung, beispielsweise für den Lesebereich, entscheiden, muss eine Zuzahlung geleistet werden.

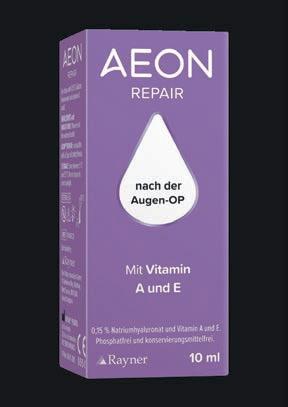

Herr Dr. Kehrein, welche Rolle spielt der Tränenfilm vor und nach der Operation?

Der Tränenfilm ist von zentraler Bedeutung, da er das Auge vor äußeren Einflüssen wie Staub und Bakterien schützt und gleichzeitig die Augenoberfläche befeuchtet, um ein angenehmes und reibungsloses Seherlebnis zu gewährleisten. Bereits vor der Operation spielt er eine entscheidende Rolle und wird bei der Voruntersuchung ca. drei Wochen vor der Operation ausführlich besprochen. Insbesondere bei unseren älteren Patienten liegen hier häufig schon deutliche Veränderungen vor. Zusätzlich wird der Tränenfilm durch die Augendesinfektion während der Operation leicht beeinträchtigt. Grundsätzlich gilt: Ein gesunder Tränenfilm fördert eine bessere Wundheilung. Dies liegt daran, dass Entzündungsmediatoren vermehrt in ihm vorhanden sind. Wenn er bereits vor der Operation geschwächt ist, kann das die Heilung negativ beeinflussen. Daher ist es wichtig, ihn vor der Operation so gut wie möglich zu stärken, um Trockenheit und das Risiko von Entzündungen während und nach der Operation zu minimieren. Nach der Operation ist eine regelmäßige Anwendung von Tränenersatzmitteln und Augentropfen notwendig, da eine längere Anwendung von Kortisontropfen die Produktion von Augenflüssigkeit hemmen kann.

Patientin Frau P.: Wie ging es Ihnen nach der Operation und wann konnten Sie Ihren normalen Alltag wieder aufnehmen? Brauchen Sie noch eine Brille? Nach der Operation habe ich mich ausgeruht und ein Beruhigungsmittel genommen. Abends ging ich früh ins Bett, um genug Schlaf zu bekommen und mich zu erholen. Als ich am nächsten Morgen zur Nachkontrolle kam, war ich erleichtert, dass ich meinen Alltag schon wieder fast normal bewältigen konnte. Die Operation hatte sich sofort positiv auf mein Sehvermögen ausgewirkt und ich konnte bereits erste Verbesserungen feststellen. Heute trage ich meine Brille nur noch zum Lesen von Kleingedrucktem.

Herr Dr. Kehrein: Wie lange und wie oft müssen Patienten nach der Operation (postoperativ) mit Augentropfen behandelt werden? Idealerweise sollten konservierungsmittelfreie Tropfen mit einer speziellen Zusammensetzung verwendet werden. Vor der Operation setzen wir bewusst auf quervernetzte Hyaluronsäure, da sie im Tränenfilm länger stabil bleibt und die Patienten seltener Tropfen benötigen. In den drei Wochen vor der Operation wird viermal täglich getropft. In den ersten vier Wochen nach dem Eingriff empfehlen wir zudem die Anwendung von Vitamin-A- und Vitamin-E-Tropfen in gleicher Dosierung, um die Wundheilung zu unterstützen. Nach dieser Phase versuchen wir, die Patienten für weitere vier Wochen zur fortgesetzten Anwendung von Tropfen zu sensibilisieren. Grundsätzlich sollten in der postoperativen Phase lipidhaltige Tropfen verwendet werden, um den Tränenfilm wieder aufzubauen.

Patientin Frau P.: Wie geht es Ihnen heute? Was raten Sie anderen Patienten, die vor einer KataraktOperation stehen?

Ich hatte große Angst vor der Operation und dem ganzen Prozess. Ich habe mit Dr. Kehrein offen über meine Ängste gesprochen und ihm meine Sorgen geschildert. Sowohl im Vorfeld als auch am Tag der Operation hat er mich beruhigt und mir die Angst genommen. Die Operation fand Anfang Juli statt und heute fühle ich mich gut - ich kann alles machen. Mein Sehvermögen hat sich deutlich verbessert, die Farben sind intensiver. Auch bei trübem oder dunklem Licht kann ich die Helligkeit besser wahrnehmen. Ich kann die Operation wirklich jedem empfehlen. Meine Lebensqualität hat sich deutlich verbessert und durch die Fürsorge von Dr. Kehrein fühlte ich mich jederzeit gut aufgehoben.

Mehr Informationen unter: ihrsehenihrleben.com

Nothilfe ist gut – Vorsorge ist besser

Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe nach schweren Katastrophen und hilft Familien, sich besser zu schützen. Erdbebensicheres Bauen rettet Leben. Getreidespeicher wappnen gegen Hunger. Und Hygieneprojekte bekämpfen Krankheiten und Seuchen. Das verhindert Leid, noch bevor es geschieht. Helfen Sie vorausschauend. Werden Sie Förderer!

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Jetzt Förderer werden: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de