Lesen Sie mehr auf www.zukunftstechnologien.info

ZUKUNFT DEUTSCHLAND

Energielandschaften der Zukunft für Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und neue Standortvorteile 03

Kommunale Wärmeplanung für eine klimaneutrale Wärmeversorgung

Ganzheitliches Wassermanagement in der Stadt von morgen

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT

DIESER AUSGABE SEPTEMBER 2025

Miriam Zaakane

D ie Zukunft Deutschlands hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Besonders im urbanen Raum ist es entscheidend, durch vorausschauende Investitionen in die richtigen Infrastrukturen, Technologien und Rahmenbedingungen erfolgreiche Transformationsprozesse anzustoßen und nachhaltig zu gestalten.

04

SONNENENERGIE OPTIMAL NUTZEN für eine erfolgreiche Gestaltung der Energiewende

08

EFFIZIENTE INDUSTRIEWÄRME für die Erreichung der Klimaziele und die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes

11

DIE ZUKUNFT DES BAUENS und die Bedeutung nachhaltiger Infrastrukturen im städtischen Kontext

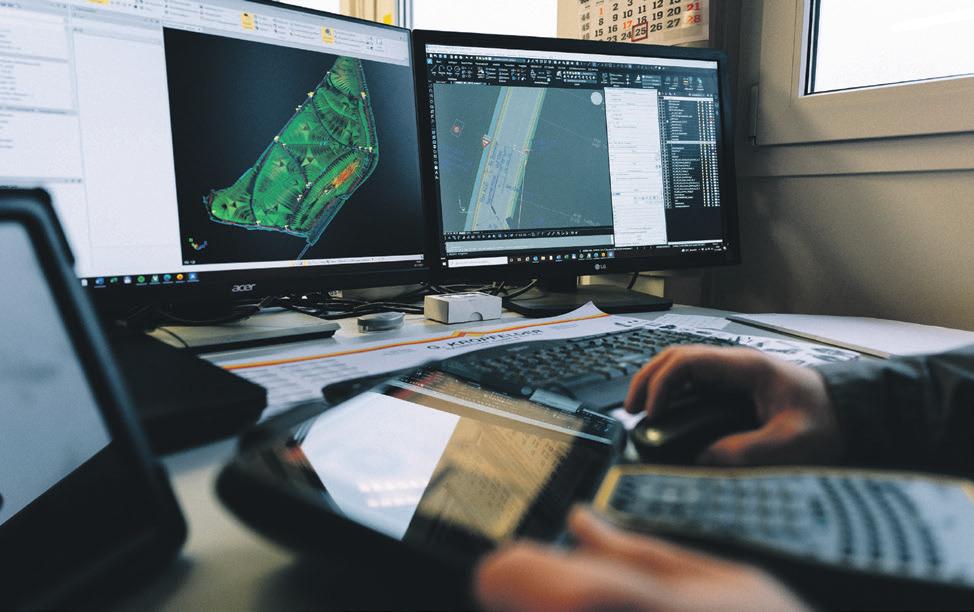

DATEN FÜR DIE SMART CITY VOM MORGEN

Das datenschutzkonforme und die Persönlichkeitsrechte wahrende Sammeln, Aufbereiten, Analysieren, Interpretieren, Nutzen und Kommunizieren von Daten ist ein wesentlicher Bestandteil einer wirklich nachhaltigen, das heißt mensch- und umweltzentrierten Smart City. Dafür braucht es jedoch unter anderem ein möglichst flächendeckendes und engmaschiges Netz von Sensoren: Einerseits, um ein detailliertes Gesamtbild der Stadt zu zeichnen und Veränderungen, Verschiebungen sowie Trends sichtbar zu machen, andererseits, um im unmittelbaren Umfeld der Bewohner:innen präzise Auswertungen durchzufüh ren und Zusammenhänge zu erkennen. Ein solches feingranuliertes Netz aus Sensoren kann ganz konkret zur Verbesserung der Lebensbedingungen beitragen – etwa wenn Echtzeitdaten es vulnerablen Gruppen, Eltern mit Kindern, älteren oder kranken Menschen ermöglichen, auf ihrem Weg durch die Stadt Routen zu wählen, die sie gezielt vor Luftverschmutzung, Lärm und Hitze schützen.

Ein weiteres Beispiel ist die Erforschung der Ursachen und Zusammenhänge, die zu Verkehrsinfarkten führen –etwa durch sogenannte ‚Elterntaxis‘ in Schulquartieren – sowie das Sichtbarmachen der Auswirkungen auf andere Verkehrsteilnehmer, Anwohner:innen und lokale Gewerbetreibende, sodass gezielte Maßnahmen zur Entlastung ergriffen werden können.

Civic Tech und Citizen Science. Civic Tech steht für digitale Werkzeuge und technische Infrastrukturen, welche sie eigenständig aufbauen und betreiben kann – von Sensoren und Messstationen über offene Plattformen bis hin zu Apps, mit denen Daten gesammelt, geteilt und zugänglich gemacht werden. Citizen Science wiederum beschreibt die wissenschaftliche Nutzung dieser Daten. Bürger:innen wenden wissenschaftliche Methoden an, werten die Ergebnisse aus, formulieren Hypothesen und leiten daraus Handlungsoptionen ab. So verbinden sie technisches Know-how mit wissenschaftlicher Praxis – und schaffen damit die Grundlage, um ihre Nachbarschaften, Quartiere und Städte zu verstehen und aus eigener Kraft lebenswerter zu machen.

“Civic Tech steht für digitale Werkzeuge und technische Infrastrukturen, die von der Zivilgesellschaft selbst entwickelt und betrieben werden, um Daten zu sammeln, zu teilen und zugänglich zu machen.“

Miriam Zaakane (Senior Project Manager)

Jakob Söderbaum (Geschäftsführung/CEO)

Henriette Schröder (Managing Director), Philipp Colaço (Director Business Development), Lea Hartmann (Head of Design), Cover: Shutterstock 2411107059

Mediaplanet-Kontakt: de.redaktion@mediaplanet.com

Alle Artikel, die mit “In Zusammenarbeit mit“ gekennzeichnet sind, sind keine neutrale Redaktion der Mediaplanet Verlag Deutschland GmbH. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Darüber hinaus ermöglicht das Überwachen der Bodenfeuchtigkeit von Bäumen, Pflanzen und Hochbeeten – sowohl in öffentlichen Grünflächen als auch in nachbarschaftlich betriebenen Gemeinschaftsgärten –, gezieltes Gießen, um das Absterben der Pflanzen zu verhindern und gleichzeitig das städtische Grün sowie den lokalen Gemüseanbau zu fördern. Nicht zuletzt können sogenannte “Angsträume“ untersucht und ihre Dynamiken verstanden werden, sodass gezielt Gegenmaßnahmen in Form einer Art “Systemakupunktur“ geplant und umgesetzt werden können – mit dem Ziel, diese Areale zurückzuerobern und wieder zu Begegnungsstätten mit Aufenthaltsqualität für alle Anwohner:innen zu machen. Mittels eines dichten Netzes aus Sensoren kann eine valide Datenlage geschaffen werden, die es Entscheidungsträger:innen ermöglicht, vorausschauend, faktenbasiert und im Sinne der Stadtgesellschaft zu handeln.

Doch was bleibt den Bürger:innen als Souverän, wenn ihre Kommunalverwaltung eine solche Dateninfrastruktur mangels personeller und finanzieller Ressourcen, aufgrund von Silo- oder Abteilungsdenken oder aus Angst vor Fehlern und Risiken sowie Kontrollzwang nicht realisieren kann oder nicht will?

Unsere Antwort lautet Civic Science. Darunter verstehen wir Forschung der organisierten Zivilgesellschaft, in der engagierte Menschen vor Ort selbst zu Wissenschaffenden werden. Sie sammeln nicht nur Daten, sondern werten diese nach wissenschaftlichen Standards aus, formulieren Hypothesen und entwickeln sogar Theorien. Auf diese Weise werden Menschen zu Expert:innen ihrer eigenen Umwelten: Sie erkennen Zusammenhänge, leiten die richtigen Maßnahmen ab und können ihre Lebensrealitäten aktiv verändern – gemeinsam mit Politik, Verwaltung und institutioneller Wissenschaft, aber auch unabhängig. Der entscheidende Punkt dabei: Die Zivilgesellschaft muss nicht warten, bis andere handeln.

Die Bevölkerung selbst hat es in der Hand, Alltagsprobleme mit Hilfe von Technologie zu überwinden. Dieses selbstermächtigende Handeln der Zivilgesellschaft hat zwei Aspekte:

Der globale Treffpunkt für industrielle Transformation – wo Innovation auf Verantwortung trifft, Menschen und Märkte zusammenkommen und die Produktion von morgen gestalten.

Mirko de Paoli IT-Experte und ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des gemeinnützigen Bundesverband Smart City e. V.

Darüber hinaus leistet Civic Science durch die smarte Beteiligung einen wichtigen Beitrag dazu, Städte resilienter zu machen – nicht nur durch neue Erkenntnisse, sondern auch durch die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Teilhabe, Transparenz und dialogische Offenheit schaffen Vertrauen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft: Forschungsprozesse werden nachvollziehbar, Fehler offen kommuniziert und das “Wie“ wissenschaftlicher Erkenntnis ebenso sichtbar wie deren Inhalte. Gerade in Zeiten wachsender Wissenschaftsskepsis ist diese neue Offenheit von unschätzbarer Bedeutung, weil sie Glaubwürdigkeit schafft und soziale Kohäsion fördert. Wie das konkret aussehen kann, zeigen die Projekte des Bundesverband Smart City e. V. (BVSC): In Initiativen wie CLAIRYFI oder dem SchulQuartierCheck werden Bürger:innen angeleitet, sich zu organisieren, gemeinschaftlich technische Systeme aufzubauen und mit deren Hilfe ihre eigene Lebensumwelt zu erforschen und zu verbessern, indem sie die gewonnenen Erkenntnisse für konkrete Maßnahmen nutzen. So wird Civic Science vom abstrakten Konzept zur praktischen Bewegung, die Menschen befähigt, ihre Nachbarschaften aktiv zu gestalten. Darüber hinaus unterstützen die Expert:innen des BVSC u.a. Bildungseinrichtungen dabei, Civic Science in den Unterricht und die Freizeitgestaltung zu integrieren, damit Kinder frühzeitig die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens kennenlernen und erfahren, wie sie diese mit der Anwendung smarter Technologien verbinden können. Die Erfahrung, selbst messen, erkennen und verstehen zu können – statt bloß zu glauben oder blind zu vertrauen –, ist meiner Meinung nach eine zwingende Voraussetzung für das Funktionieren liberaler Demokratien und damit unverzichtbares Rüstzeug im 21. Jahrhundert.

Weitere Informationen zu finden Sie unter: www.bundesverband-smart-city.org

ERNEUERBARE IN NEUER DIMENSION: AUF EHEMALIGEN TAGEBAUFLÄCHEN ENTSTEHT DIE ENERGIELANDSCHAFT DER ZUKUNFT

Die Lausitz steht vor einem historischen Wandel: Wo einst Braunkohle gefördert wurde, entsteht heute eine Energielandschaft der Zukunft. Dominique Guillou, Geschäftsführer der LEAG Renewables, treibt seit fünf Jahren den Ausbau von Wind und Solar auf ehemaligen Tagebauflächen voran. Im Interview erklärt er, wie die GigawattFactory Deutschland Versorgungssicherheit, Klimaschutz und neue Standortvorteile bringen soll.

Text Charlie Schröder

Herr Guillou, Sie sind seit fünf Jahren Geschäftsführer der LEAG Renewables und haben das Geschäftsfeld der Erneuerbaren Energien von Grund auf aufgebaut. Was war Ihre Vision am Anfang? Als ich 2019 zum Unternehmen kam, war klar: Wir stehen an einem historischen Wendepunkt. Die Lausitz ist über Jahrzehnte von der Braunkohle geprägt. Aus einer ersten Potenzialanalyse entstand rasch das größte Energiewendeprojekt Deutschlands – getragen von großen, konfliktarmen Flächen in ehemaligen Kohlerevieren, vorhandener Infrastruktur, regionalem Energie-Knowhow und der Chance, die Stromerzeugung neu zu denken.

Meine Vision war, diese Tagebauflächen in eine der spannendsten Energielandschaften Deutschlands zu verwandeln – groß gedacht, systemisch geplant, mit industrieller Schlagkraft nach dem Kohleausstieg. Heute steht die GigawattFactory dafür: ein Vorhaben, mit dem die LEAG die Energietransformation vorantreibt.

Lausitz wird zur

LEAG wird dieses Fundament durch Batteriespeicher, wasserstofffähige Gaskraftwerke sowie umweltfreundliche Wärmelösungen ergänzt und intelligent gesteuert. Es entsteht ein ganzheitliches System, das die Energieversorgung der Zukunft abbildet – denn es verbindet Versorgungssicherheit und Klimaneutralität.

Mit ihrem Bau gewinnt die Region nicht nur Megawatt, sondern auch Mehrwert: Investitionen, regionale Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Attraktivität für Industrie und Gewerbe. Für stromintensive Unternehmen schaffen wir einzigartige Standortbedingungen.

Wie weit ist die LEAG Renewables aktuell mit der Umsetzung?

Wir sind mitten in der Transformation. Derzeit haben wir rund 3 Gigawatt in aktiver Projektentwicklung und knapp 500 Megawatt im Bau. Zu den Leuchtturmprojekten zählen der derzeit größte Onshore-Windpark im Bau, Forst Briesnig II, sowie der PV-Energiepark Bohrau. Dort entsteht aktuell der erste Bauabschnitt mit über 130 Megawattpeak Leistung, der perspektivisch auf mehrere hundert Megawatt Photovoltaik erweitert werden soll. Diese Projekte zeigen: Der Umbau der Energielandschaften ist Realität.

Systemdienlichkeit klingt sehr technisch. Warum ist das für die Energiewende so entscheidend?

Weil die Energiewende nur gelingt, wenn sie auch verlässlich ist. Wir müssen Flexibilität schaffen: Batteriespeicher, Nachfragesteuerung, Backup-Kapazitäten, hybride Kraftwerke. Das Netz braucht Stabilität – und genau dafür sorgt der Verbundgedanke der GigawattFactory.

“Die GigawattFactory ist ein einzigartiges Konzept, Klimaschutz und Versorgungssicherheit in industrieller Dimension zusammenzuführen.“

Welche Rolle spielt dabei die Region?

Die Lausitz ist ein Symbol für den Strukturwandel. Jahrzehntelang stand sie für Kohle. Mit dem Kohleausstieg muss die Region sich neu erfinden. Sie hat alle Voraussetzungen dafür eine führende Energieregion zu bleiben, aber eben nachhaltig und zeitgemäß. Es gibt die Flächen, die Netzanbindung, und die Menschen mit EnergieKnow-how. Natürlich benötigen wir auch die Unterstützung umliegender Kommunen. Gemeinsam machen wir die Region zum Herzstück der deutschen Energiewende. Sie haben Ihr Team von Grund auf aufgebaut. Wie wichtig sind die Menschen hinter den Projekten?

Ohne die Menschen geht nichts. Wir brauchen Macher –Projektentwickler, Bauingenieure, Betriebsführer. Menschen, die Lust haben, etwas Neues aufzubauen. In den vergangenen fünf Jahren haben wir ein starkes Team geformt, das Vision mit Umsetzungskraft verbindet. Aber die Aufgaben wachsen, deshalb suchen wir weiterhin Verstärkung und starke Partnerschaften.

Wie blicken Sie auf die kommenden Jahre?

Sie sprechen von Energielandschaften. Was bedeutet das konkret?

Dominique Guillou, CEO der LEAG Renewables Seit 2019 gestaltet Dominique Guillou den Ausbau erneuerbarer Energien auf ehemaligen Tagebauflächen in der Lausitz und in Mitteldeutschland im industriellen Maßstab.

Was genau steckt hinter der GigawattFactory?

Die GigawattFactory ist das übergreifende Konzept, mit dem die LEAG ein neues Energiesystem in der Lausitz und in Mitteldeutschland aufbaut. Meine Einheit, die LEAG Renewables, liefert dafür den grünen Strom und die dazugehörige Netzinfrastruktur. Im Verbund der

Wir denken nicht in einzelnen Parks, sondern in Dimensionen, die man bisher nur aus der Offshore-Welt kennt. Auf rund 33.000 Hektar ehemaliger Tagebauflächen – verteilt auf drei Bergbau-Areale der LEAG – entstehen neue Energielandschaften: Solar, Wind, Batteriespeicher in Kombination mit Gaskraftwerken. Aus dem Kohlerevier wird eine Modellregion für die Energiewende.

Für so viel Transformation braucht es klare Rahmenbedingungen. Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Das Potenzial ist riesig, aber wir dürfen uns nicht selbst im Weg stehen. Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen, der diese Flächen und systemdienliche Projekte nicht ausbremst, sondern fördert. Die Flächen sind da, die Technik ist da, das Know-how auch. Wichtig ist ein verlässlicher regulatorischer Rahmen auch über 2026 hinaus.

Wir stehen am Anfang eines Jahrzehnts der Umsetzung. In fünf bis zehn Jahren sehe ich die Lausitz und Mitteldeutschland nicht nur als Standort der größten Energieparks Europas, sondern auch als Modellregion für den Strukturwandel. Die GigawattFactory soll zum Symbol dafür werden, dass die Energiewende in Deutschland gelingt.

Zum Abschluss: Welche Rolle spielt die Energiewende für die Zukunft Deutschlands – und speziell für die Lausitz?

Die Energiewende bedeutet für die Lausitz eine große Veränderung. Und wenn wir es richtig angehen, ist es eine einzigartige Chance eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Mit CO2-neutraler Stromerzeugung in industriellem Maßstab unterstützen wir nicht nur die Klimaziele, sondern generieren auch lokale Wertschöpfung, Arbeitsplätze und einen Standortvorteil mit Anziehungswirkung für Folgeinvestitionen. Am besten wird das gelingen, wenn alle einen Beitrag leisten und das Vorhaben voran bringen. Gelingt dieser Wandel in der Lausitz, dann gewinnt nicht nur die Region – sondern Deutschland beweist insgesamt, dass Energiewende und Wettbewerbsfähigkeit zusammengehen können.

WÄRMEWENDE IN DEN STÄDTEN – UND WIE SIE FINANZIERT WERDEN KANN

Die Städte sind bei der Wärmewende längst unterwegs und müssen nicht mehr überzeugt werden. Denn die Wende hin zu fossilfreier Energie für das Heizen ist ein entscheidender Hebel, um die Klimaziele zu erreichen.

Die Städte, aber auch die Hauseigentümer und Verbraucher, brauchen für die Wärmewende dringend Planungs- und Investitionssicherheit. Die allermeisten Städte stellen ihre Wärmepläne gerade auf, manche sind schon damit fertig. In größeren Städten müssen sie bis Mitte 2026 abgeschlossen sein. Durch die Wärmeplanung erfahren die Bürgerinnen und Bürger und auch Gewerbe und Industrie, welche Form der Wärmeversor gung künftig zur Verfügung steht, wo also ein Wärmenetz oder auch Wasserstoff zur Verfügung stehen könnte und wo individuelle Lösungen gefragt sind. Die Städte, ihre Stadtwerke, aber vor allem die Bürgerinnen und Bürger müssen sich natürlich auch auf den gesetzlichen Rahmen verlassen können.

Umbau seiner Energieinfrastruktur. Bis 2030 sind insgesamt 721 Milliarden Euro erforderlich, um die Energiewende-Ziele zu erreichen. Allein für den Aus- und Umbau der Fernwärme sind bis dahin 43,5 Milliarden Euro erforderlich. Das ist für die Städte und ihre Stadtwerke eine riesige Herausforderung.

Eine erneute Grundsatzdebatte um das als Heizungsgesetz bezeichnete Gebäudeenergiegesetz wäre dabei wenig hilfreich. Die Städte und ihre Stadtwerke brauchen schnell Klarheit, welche Regelungen die Bundesregierung anpacken will. Ein Gesetz an der ein oder anderen Stelle nachzubessern, ist normal. Auch die Städte wünschen sich Verbesserungen. Beispielsweise sind die Vorgaben für die Wärmenetze oder beim Wasserstoff teilweise zu kleinteilig und zu starr. Hier brauchen wir mehr Flexibilität, damit Investitionen in klimaneutrale Wärme gefördert und nicht gehemmt werden. Eine komplette Rolle rückwärts beim GEG aber wäre für die Wärmewende schädlich.

Offene Flanke: Finanzierung

Die offene Flanke bei der Wärmewende ist bisher die Finanzierung. Deutschland steht vor einem gigantischen

“Klar ist, dass für die Finanzierung der Energiewende öffentliche Mittel allein nicht ausreichen werden.“

Christian Schuchardt

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages

Zukunftspakt und Sondervermögen als Perspektive

Der im Koalitionsvertrag angekündigte Zukunftspakt muss die Städte finanziell stärken. Auch das Sondervermögen – 500 Milliarden Euro für die nächsten zwölf Jahre – schafft Perspektiven. Die zusätzlichen Mittel für KlimaInvestitionen sind dabei ein sehr wichtiger Baustein. Für die Städte kommt es jetzt darauf an, dass ein Großteil der Mittel des Sondervermögens bei ihnen direkt ankommt. Denn sie müssen viele Transformationsaufgaben vor Ort umsetzen, obwohl die allermeisten Städte und Gemeinden ohnehin strukturell unterfinanziert sind. Im vergangenen Jahr haben die kommunalen Haushalte ein historisches Rekorddefizit von fast 25 Milliarden Euro ausgewiesen und in diesem werden es wohl über 30 Milliarden Euro werden. Der kommunale Investitionsstau beträgt aktuell rund 216 Milliarden Euro bundesweit.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der Somfy GmbH entstanden.

DIE ENERGIEWENDE ERFOLGREICH GESTALTEN: SONNENENERGIE OPTIMAL

NUTZEN

Die Tage werden immer kürzer, die Temperaturen sinken – bald steht die neue Heizperiode vor der Tür. Um die Kosten im Griff zu halten und die Umwelt zu schonen, ist ein sparsamer Umgang mit Energie wichtiger denn je. Gerade im Herbst, wenn die Tage oft noch mild und die Nächte bereits kühl sind, bietet funkmotorisierter Sonnenschutz viele Vorteile: Automatisierte Rollläden und Jalousien steuern die Sonneneinstrahlung durch Sensoren oder persönliche Zeitpläne und sorgen dafür, dass die Wärme der Sonne optimal genutzt wird.

Wer Sonneneinstrahlung und Wärmeverluste dynamisch reguliert, verbessert das Raumklima und den Energieverbrauch spürbar. Besonders effizient ist die automatische Ausrichtung des Sonnenschutzes über smarte Steuerzentralen wie TaHoma Switch. Einmal eingerichtet, passt sich das Zuhause automatisch an die Bedürfnisse seiner Bewohner an.

“Die

Montage durch den Somfy-Fachbetrieb erfolgt schnell und sauber, ohne Stemmarbeiten oder aufwendiges Kabelverlegen.“

Die Umsetzung vor Ort funktioniert reibungslos TaHoma Switch arbeitet nahtlos mit Wettersensoren zusammen und reguliert die Position der Behänge je nach Tageszeit und Wetterlage. In der kalten Jahreszeit kann die Sonnenenergie so als natürliche und kostenlose Wärmequelle genutzt werden, während die Rollläden abends automatisch herunterfahren, um durch ein zusätzliches

thermisches Polster Wärmeverluste zu vermeiden. Eine Studie der Industrievereinigung Rollladen-Sonnenschutz-Automation (IVRSA)* zeigt, dass sich die Heizkosten je nach Gebäude und Fensterflächenanteil mit automatisch gesteuerten Sonnenschutzlösungen um bis zu 30 Prozent reduzieren lassen. Durch die einfache Nachrüstbarkeit von funkgesteuerten Systemen amortisieren sich die Kosten innerhalb weniger Jahre.

Clever nachrüsten: Smarter Sonnenschutz mit Solar-Antrieb

Sie haben noch keine motorisierten Rollläden? Dann ist RS100 Solar io von Somfy die ideale Lösung für die unkomplizierte Nachrüstung. Der clevere Plug & Play-Antrieb kommt ganz ohne Stromanschluss aus: Ein kompaktes Solarpanel versorgt ihn zuverlässig mit Energie – für besonders leisen, automatisierten Sonnenschutz und praktisch alle Fenstergrößen. Auch die Montage durch den Somfy-Fachbetrieb erfolgt schnell und sauber, ohne Stemmarbeiten oder aufwendiges Kabelverlegen. Gesteuert wird bequem per Funk oder vollautomatisch über TaHoma Switch. So lassen sich Hitze und Kälte einfach draußen halten – für mehr Komfort und ein besseres Raumklima in den eigenen vier Wänden.

Heizwärme nicht unnötig vergeuden Zusätzliche Einsparungen lassen sich durch die funkbasierten und einfach nachrüstbaren Heizkörper-Thermostate io erzielen. Mit ihnen kann die gewünschte Temperatur für jeden Raum einzeln eingestellt und angepasst werden. Den Rest regelt TaHoma Switch: So wird beim Verlassen des Hauses die Heizung gedrosselt und rechtzeitig vor dem Heimkommen wieder hochgefahren. Auch wenn ein Fenster offen steht, wird die Raumtemperatur automatisch abgesenkt.

Als ein wichtiges Instrument hat sich die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze erwiesen. Sie muss auf 3,5 Milliarden jährlich aufgestockt werden und das verlässlich über die kommenden Jahre. Erweiterungen von Wärmenetzen sind langfristige Investitionen. Wir brauchen hier Planungssicherheit.

Öffentliche Mittel werden nicht reichen Klar ist, dass für die Finanzierung der Energiewende öffentliche Mittel allein nicht ausreichen werden. Dafür muss auch privates Kapital mobilisiert werden. Generell dürften viele Stadtwerke eine zu geringe Eigenkapitalbasis aufweisen, um die notwendigen Investitionen zu vertretbaren Konditionen über den Finanzmarkt zu finanzieren. Die Städte werden angesichts der aktuellen Haushaltslage nicht in dem erforderlichen Maße das Eigenkapital der Stadtwerke stärken können. Als Lösung wird ein Investitions-Fonds im Koalitionsvertrag in den Blick genommen. Für Kommunen sind die konkreten Rahmenbedingungen entscheidend. Jedes einzelne Stadtwerk muss das für sich prüfen. Noch viel stärker in den Blick genommen werden sollten Bürgschaftsprogramme, wie es sie etwa bereits in SchleswigHolstein gibt.

Die Stärke Deutschlands beruht vor allem auf handlungsfähigen Kommunen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sehen, dass der Staat funktioniert, das schafft Vertrauen. Deshalb muss der Zukunftspakt der Bundesregierung bis Ende des Jahres konkrete Ergebnisse bringen. Die Energie- und Wärmewende ist dafür ein zentrales Zukunftsthema.

Weitere Informationen zu finden Sie unter:

Die flexibel vernetzbaren Somfy-Lösungen benötigen keine zusätzlichen Steuerleitungen und sind daher auch im Rahmen einer Sanierung oder Modernisierung einfach und wirtschaftlich nachrüstbar.

*IVRSA-Studie: „Rollläden und Sonnenschutz – Optimierung von Energiebedarf und Komfort durch Automation“, 2018.

GUT ZU WISSEN

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und das KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ bieten umfangreiche Förderungsmöglichkeiten für automatische Sonnenschutz- und Smart-HomeLösungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: BAFA - Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

und Smart Home einrichten mit staatlicher Förderung | KfW

SO ZIEHT DIE ZUKUNFT DES HEIZENS EIN!

Smart modernisieren – mit der richtigen Wärmepumpe

Es gibt viele Gründe, sich von seiner fossilen Heizung zu verabschieden. Die Preisentwicklung für Öl und Gas ist unberechenbar, CO2-Emissionen gefährden unser Klima und gesetzliche Anforderungen legen den Fokus eindeutig auf nachhaltige Energieversorgung. Zum Glück gibt es mit der Wärmepumpe eine zukunftssichere Alternative, die Hausbesitzer zu 100 Prozent unabhängig von Öl und Gas machen kann. Sowohl für Neubauten als auch für Häuser, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Dank hocheffizienter Technik lassen sich Energieeffizienz und Wohnkomfort damit ideal in Einklang bringen.

Prinzip Wärmepumpe: nachhaltig mit Umweltenergie heizen

Der Grundgedanke bei einer Wärmepumpe ist immer der gleiche. Sie setzt Strom ein, um der Umwelt Energie zu entziehen und Wohnwärme sowie Warmwasser bereitzustellen. Dabei sorgt eine durchdachte Technologie dafür, dass der Prozess besonders effizient abläuft. Von der thermischen Energie, die von der Wärmepumpe als Heizenergie zur Verfügung gestellt wird, kommen lediglich ca. 25 Prozent als elektrische Energie für den Antrieb des Geräts aus der Steckdose. Circa 75 Prozent der Energie wird aus der Umwelt gewonnen.

Einfach und günstig: Umgebungsluft als Energiequelle Wichtig ist, die passende Wärmepumpenlösung für das eigene Zuhause zu finden. Dabei spielen persönliche Komfortwünsche ebenso eine Rolle, wie bauliche Voraussetzungen. Speziell bei der Modernisierung lohnt es sich, auf die Details zu achten. Aus diesem Grund haben Wärmepumpenhersteller wie Mitsubishi Electric ihr Sortiment breit aufgestellt und können für die unterschiedlichsten Einsatzszenarien passende Systeme anbieten. Als Energiequelle für die Wärmepumpe hat sich dabei eindeutig die Umgebungsluft durchgesetzt. Denn sie ist einfach zu erschließen und benötigt, anders als erdgebundene Systeme, keine kostspieligen Bohrungen. Bei den Wärmepumpen, die Luft als Energiequelle nutzen, unterscheidet man zwei Prinzipien, je nachdem, ob die

gewonnene Energie an eine wasserbasierte Wärmeverteilung oder an die Innenluft abgegeben wird. Einfach wechseln – mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe

Die Luft/Wasser-Wärmpumpen sind im Neubau von Einund Zweifamilienhäusern die beliebteste Heizungsform. Auch für die Modernisierung eröffnen Lösungen wie die Ecodan Wärmepumpen von Mitsubishi Electric attraktive Optionen, denn sie können eine bestehende fossile Heizung meist einfach vollständig ersetzen. Das funktioniert selbst dann, wenn statt einer Fußbodenheizung herkömmliche Heizkörper vorhanden sind.

Ein einfacher Test kann im Vorfeld für Orientierung sorgen: Lässt sich die Vorlauftemperatur des bestehenden Gas- oder Öl-Kessels bei kaltem Wetter ohne Komforteinbußen auf 50 bis 55 Grad Celsius reduzieren, kommt eine Wärmepumpe in Frage. Sollten höhere Vorlauftemperaturen nötig sein, sind dennoch nicht automatisch kostspielige bauliche Maßnahmen fällig. Häufig ist es ausreichend, einzelne Heizkörper durch größer dimensionierte zu ersetzen. Alternativ kann das Wärmeverteilsystem verbessert werden, indem die bestehenden Heizkörper gegen sogenannte Gebläsekonvektoren –wie die i-LIFE2-SLIM Eco-Konvektoren – ausgetauscht werden. Sie verteilen die Wärme deutlich effizienter in den Räumen. So kann die Heizung mit geringeren Vorlauftemperaturen betrieben werden – und der Wechsel zur Wärmepumpe wird damit fast immer ein lohnender Schritt!

Smartes Konzept: Luft/Luft-Wärmepumpe sorgt flexibel für Wärmekomfort Alternativ bieten viele Anbieter Luft/Luft-Wärmepumpen an, die ebenfalls mit einer Kilowattstunde Strom bis zu fünf Kilowattstunden Wärme erzeugen können. Im Unterschied zur Luft/Wasser-Wärmepumpe wird die gewonnene Wärmeenergie direkt an die Raumluft abgegeben. Dieses Prinzip eröffnet auch im Rahmen der Heizungsmodernisierung interessante Perspektiven. Denn eine Luft/Luft-Wärmpumpe wie die M-Serie von Mitsubishi Electric lässt sich mit geringem Aufwand unabhängig von der wasserführenden Wärmeverteilung installieren. Perfekt geeignet, um einzelne besonders intensiv genutzte Räume mit einem nachhaltigen Komfortplus auszustatten und eine bestehende fossile Heizung deutlich zu entlasten – nicht nur in den Übergangsjahreszeiten. An heißen Sommertagen kann das System als vollwertige Klimaanlage außerdem für angenehme Abkühlung sorgen. Damit ist die Luft/Luft-Wärmepumpe eine ideale Wahl für alle, die schrittweise modernisieren, ihre bestehende Heizung noch für ein paar Jahre nutzen oder ihr Zuhause ganz besonders komfortabel ausstatten wollen.

Machen statt Warten: schon heute 100 Prozent zukunftssicher Ihre Vorteile spielen Wärmepumpen überdies im Hinblick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus. Denn aller politischen Diskussion zum Trotz, wird das Gebäudeenergiegesetz (GEG) weiter bestehen. In ihm ist ein klimaneutraler Gebäudebestand bis 2045 festgeschrieben. Um diese Anforderungen schon heute zuverlässig zu erfüllen, ist die Wärmepumpe die erste Wahl. Denn viele alternative Konzepte erscheinen zwar auf den ersten Blick attraktiv, bei näherer Betrachtung wird aber deutlich, dass nachhaltig erzeugte Elektrizität und Umgebungsenergie eindeutig das zukunftssicherste Szenario darstellen.

So ist beispielsweise die gesetzeskonforme Gasheizung mit Beimischung von Wasserstoff auf dem Papier sinnvoll, eine Gewähr dafür kann heute kein Netzbetreiber geben. Ähnlich verhält es sich mit Fernwärme. Sie kann nur in Ballungsgebieten rentabel ausgebaut werden und selbst dort muss ihr Netzausbau durch die Betriebskosten mitfinanziert werden. Holzpellet-Kessel sind aus Klimaschutzgründen nicht optimal, da sie Emissionen erzeugen und außerdem Monokulturen im Holzanbau fördert. Und Solarthermie und Infrarotheizungen sind für die Modernisierung von Bestandsgebäuden praktisch oft nicht anwendbar, da die benötigten Kollektorflächen fehlen bzw. die sehr hohen Wärmedämmanforderungen baulich im Bestand meist nur durch eine Kernsanierung realisierbar sind.

Unbedingt zu berücksichtigen: Die Wärmepumpe ist voll förderfähig

Die Attraktivität der Wärmepumpe spiegelt sich außerdem in der aktuelle Fördersituation wider: Nach wie vor gelten für Modernisierer, die zur Wärmepumpe wechseln wollen, sehr vorteilhafte Konditionen.

“Der Zeitpunkt war nie günstiger, um auf eine Wärmepumpe umzusteigen!“

Mit Fördersätzen von bis zu 70 Prozent (Stand 9/2025) beteiligt sich der Staat zu einem erheblichen Anteil an der Investition in dieses neue Heizungssystem. Damit stellt die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) einen zusätzlichen wichtigen Entscheidungsfaktor dar, den Modernisierungswillige unbedingt in ihre Überlegungen einbeziehen sollten. Das heißt, der Zeitpunkt war nie günstiger, um auf eine Wärmepumpe umzusteigen!

Weitere Informationen zum Wärmepumpen-Portfolio von Mitsubishi Electric sowie weiteres Wissenswertes zum Gelingen der eigenen Wärmewende präsentiert der Hersteller auf seiner Website in der Rubrik Heiztrend aktuell www.mitsubishi-les.com

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der Propan Rheingas GmbH & Co. KG entstanden.

KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG –FLÜSSIGGAS SCHLIESST VERSORGUNGSLÜCKEN

Die kommunale Wärmeplanung verpflichtet Städte und Gemeinden, konkrete Pfade für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. Dabei zeigt sich: Nicht überall sind Wärmepumpen, Fernwärme oder WasserstoffInfrastrukturen kurzfristig realisierbar. Flüssiggas füllt diese Lücke. Es ist dezentral einsetzbar, flexibel skalierbar und kann sofort bestehende Heizsysteme versorgen.

Besonders in ländlichen Regionen und Randlagen, wo der Rückbau von Erdgasnetzen bereits absehbar ist, schafft Flüssiggas Versorgungssicherheit. Durch die Möglichkeit, bestehende Gasbrennwertthermen weiter zu nutzen, werden Haushalte nicht überfordert – weder technisch noch finanziell. Damit ist Flüssiggas ein wichtiger Baustein für eine gerechte und realistische Wärmeplanung.

Herr Thomsen, die kommunale Wärmeplanung verpflichtet Städte und Ge meinden, konkrete Fahrpläne für eine klimaneutrale Wärmeversorgung vorzulegen. Gleichzeitig planen erste Versorger den Rückbau ihrer Erdgasnetze. Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger? Zunächst einmal enorme Verunsicherung. Viele Haushalte fragen sich: „Was passiert, wenn mein Erdgasnetz verschwindet? Welche Alternative habe ich?“ Die kommunale Wärmeplanung ist richtig und wichtig, aber sie muss auch realistisch sein. Nicht jedes Haus eignet sich für eine Wärmepumpe, nicht jede Region für Fernwärme. Flüssiggas, allen voran Propan, kann hier eine pragmatische Lösung sein. Es macht unabhängig vom Netz, ist sofort verfügbar und entlastet die Menschen von steigenden Netzentgelten.

vom Fachunternehmen an die Heizanlage angeschlossen. Das ist technisch unkompliziert und für viele Haushalte eine bezahlbare Option.

Apropos Kosten – Wie teuer ist das? Flüssiggas ist wettbewerbsfähig. Die Miete für einen Tank beginnt bei etwa 120 Euro im Jahr, ein Kauf ist ab rund 2.500 Euro möglich. Die Verbrauchskosten lagen 2024 auf dem Niveau von Erdgas. Und: Wer eine Gastherme besitzt, die vor Ende 2023 eingebaut wurde, darf diese bis 2044 weiter mit fossilem Flüssiggas betreiben. Gleichzeitig ist jederzeit ein Wechsel zu BioLPG möglich.

Die Wärmeplanung denkt aber nicht nur in Ein familienhäusern. Welche Rolle kann Flüssiggas in Mehrfamilienhäusern oder ganzen Quartieren spielen?

Eine sehr wichtige Frage. Über Sammelversorgungen lassen sich mehrere Haushalte oder Gebäude mit einem großen Tank versorgen. Der Verbrauch wird über Zähler individuell erfasst.

“Flüssiggas

ist dezentral einsetzbar, flexibel skalierbar und kann sofort bestehende Heizsysteme versorgen.“

Uwe Thomsen

Geschäftsführender Gesellschafter der Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Theorie sein, sondern muss praktikable Optionen aufzeigen. Flüssiggas schließt die Lücke dort, wo Wärmepumpen oder Fernwärme nicht passen. Es ist dezentral, schnell verfügbar und zugleich kompatibel mit den Klimazielen. Wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass der Weg für grüne Moleküle generell offen bleibt für weitere Technologiesprünge. Später kann man immer noch entscheiden. Nur, wenn der Weg von vornherein abgeschnitten wird, wird nicht mehr investiert und es kann sich nichts weiterentwickeln. Deshalb ist Flüssiggas – fossiles heute und biogenes morgen – ein wichtiger Baustein in jedem Wärmeplan.

Zum Schluss: Wie groß ist das Potenzial wirklich?

Heute heizen rund 650.000 Haushalte mit Flüssiggas. Angesichts der Diskussionen um Erdgasnetze sehen wir ein deutlich steigendes Interesse. Ich halte eine Verdopplung der Kundenzahl in den nächsten Jahren für realistisch. Denn viele Menschen wollen zwei Dinge: Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Flüssiggas bietet beides – und macht gleichzeitig den Weg frei für klimaneutrale Lösungen.

Ihr Fazit in einem Satz?

Flüssiggas ist die pragmatische und klimafähige Brücke, die Kommunen und Haushalten in der Wärmeplanung dringend brauchen.

Kritiker würden sagen: Flüssiggas ist doch wieder nur ein fossiler Energieträger, also ein Rückschritt. Das ist zu kurz gedacht. Rheingas bietet bereits heute BioLPG – also biogenes Flüssiggas – in verschiedenen Beimischungen an. Dieses BioLPG wird aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt und ist nach dem Gebäudeenergiegesetz als klimaneutraler Energieträger anerkannt. Der große Vorteil ist: Es kann ohne jede technische Anpassung genutzt werden. Wer heute also Flüssiggas einsetzt, kann morgen einfach auf die grüne Variante umstellen. Damit ist Flüssiggas eine Brücke zur Lösung.

Aber wie soll das praktisch funktionieren? Muss man dann nicht die ganze Heizung austauschen? Nein. Das ist ja der Charme. Bestehende Gasbrennwertthermen können mit wenigen Anpassungen weiterbetrieben werden. Bei modernen Geräten genügt in der Regel das Einstellen der Düsen. Rohre, Heizkörper, Regeltechnik – alles bleibt, wie es ist. Benötigt wird lediglich ein Tank auf dem Grundstück. Der wird ober- oder unterirdisch installiert und

Damit können auch Eigentümergemeinschaften oder kleinere Quartiere pragmatisch versorgt werden. Genau hier zeigt sich die Stärke von Flüssiggas: Es funktioniert nicht nur im Einfamilienhaus, sondern auch im größeren Maßstab – ohne dass erst teure Netze oder Großprojekte umgesetzt werden müssen. Wir nutzen, was vorhanden ist.

Aber die kommunale Wärmeplanung hat doch den Anspruch, langfristig klimaneutral zu sein. Kann Flüssiggas diesen Anspruch erfüllen?

Ja – und zwar auf zwei Ebenen. Erstens reduziert Flüssiggas schon heute CO2 und Schadstoffe im Vergleich zu Heizöl. Zweitens ist der Pfad in die Klimaneutralität klar: BioLPG ist verfügbar und anerkannt, künftig kommen erneuerbare Moleküle wie erneuerbarer Dimethylether (rDME) hinzu. Das Besondere: Die Infrastruktur bleibt gleich. Tank und Therme sind zukunftsfähig, nur der Brennstoff wird grüner. Damit können Kommunen in ihrer Wärmeplanung Versorgungssicherheit und Klimaschutz zusammenbringen – ohne die Bürger zu überfordern.

Sehen Sie also Flüssiggas als Bestandteil der kommunalen Wärmepläne?

Unbedingt. Kommunale Wärmeplanung darf nicht nur

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück. Mit 100 Jahren Erfahrung zählt Rheingas zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz, vom Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rheingas.de

DAS SMART HOME: DIE UNSICHTBARE BREMSE FÜR ENERGIEVERSCHWENDUNG

Wer an Smart Home denkt, hat schnell vollautomatisierte Gebäude mit Sprachsteuerung, blinkenden Displays und anderen futuristischen Features im Kopf. Doch in der Realität sind es oft die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Ein Heizkörperthermostat, der erkennt, ob Sie zu Hause sind. Ein Fensterkontakt, der merkt, wenn Sie lüften. Ein Zeitprofil, das perfekt auf Ihren Alltag eingestellt ist. Gemeinsam sind sie eine unsichtbare Bremse gegen Energieverschwendung. Das Prinzip ist einfach, geheizt wird nur, wenn es notwendig ist. Das Ergebnis ist Wohlfühltemperatur statt Dauerheizung – und spürbar weniger Verbrauch.

Das wirklich Clevere daran: Dank der intelligenten Technik ist Energiesparen nicht gleichbedeutend mit Einschränkungen und weniger Komfort. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn automatisierte Rollläden selbstständig herunterfahren, sobald die Sonne im Sommer das Wohnzimmer überheizt und so den Einsatz der Klimaanlage

ersparen; wenn Bewegungsmelder das Licht sanft aufleuchten lassen, während Sie nachts durch den Flur gehen und nach Ihnen wieder abschalten; wenn Ihre Pflanzen nur bewässert werden, wenn es nicht geregnet hat, dann gehen ressourcenschonendes Wohnen und Komfort Hand in Hand.

Ein System, viele Möglichkeiten

Möglich macht’s ein Smart-Home-System, das alle Bereiche umfasst und das sich zugleich an Ihre Wünsche und Möglichkeiten anpasst. Mit Homematic IP können Eigentümer das gesamte Haus smart machen, Mieter einzelne Räume ausstatten. Wer klein anfängt – etwa mit Heizkörperthermostaten – kann Schritt für Schritt Lichtsteuerung, Rollläden, Alarmtechnik oder Wetterstationen hinzufügen.

Ein großer Vorteil: Homematic IP setzt auf moderne Funktechnologie. Das bedeutet: keine Schlitze in den Wänden, keine aufwendigen Renovierungen. Der Austausch eines Heizkörperthermostats ist in wenigen Minuten erledigt – ganz ohne Werkzeug. Fensterkontakte oder Bewegungsmelder lassen sich flexibel anbringen und jederzeit versetzen. So passt sich das System immer wieder neuen Lebenssituationen an.

Die Bedienung ist so flexibel wie das System selbst. Die kostenlose Homematic IP App macht die Einrichtung und Steuerung des intelligenten Zuhauses zum Kinderspiel –und das immer und von überall. Über das Internet sind Sie auf Wunsch jederzeit mit Ihrem Heim verbunden, können sichergehen, dass alles in Ordnung ist oder schon mal die Heizung hochdrehen, falls Sie früher als geplant von der Arbeit kommen.

Wer lieber auf klassische Schalter drückt, bringt frei belegbare Taster an – zum Beispiel die edle, mit dem Red Dot Designaward prämierte Homematic IP Glasserie – oder macht bestehende Schalter mit unsichtbaren Aktoren zum Teil des Smart Homes. Und wer seine Hände frei haben möchte, steuert per Sprachassistent. So findet jeder den Weg, der am besten in seinen Alltag passt.

Sicherheit und Vertrauen

Ein nachhaltiges System schützt nicht nur die Umwelt, sondern auch Daten. Homematic IP wird in Deutschland entwickelt und erfüllt höchste Sicherheitsstandards: Jährlich werden die IP-, Protokoll- und Datensicherheit vom renommierten VDE zertifiziert. Sämtliche Informationen, die zwischen den Smart-Home-Komponenten ausgetauscht werden, sind sicher verschlüsselt. Außerdem ist zum Betrieb nicht mal eine Registrierung notwendig. Alles, was in Ihren vier Wänden passiert, bleibt privat. Homematic IP bringt die Vorteile eines modernen Smart Homes in jedes Zuhause. Es macht Wohnen komfortabler, sicherer, flexibler – und nachhaltiger. Wer einmal erlebt hat, wie selbstverständlich intelligente Technik den Alltag erleichtern und dabei Ressourcen schonen kann, möchte sie nicht mehr missen.

MANGELNDE DIGITALISIERUNG UND BÜROKRATIE WERDEN ZUM KOSTENTREIBER FÜR DIE DEUTSCHEN STROMKUNDEN

In Deutschland zahlen wir die höchsten Strompreise Europas – und gleichzeitig hinken wir bei der Digitalisierung meilenweit hinterher. Beides hängt eng zusammen.

Schon heute gibt es hunderte Stunden im Jahr mit sehr niedrigen, teils sogar negativen Strompreisen dank Windund Solarstrom. Doch Verbraucher und Speicher können davon kaum profitieren. Grund dafür ist die fehlende digitale Infrastruktur. Auch steigende Netzentgelte werden durch fehlende Digitalisierung verschärft.

Analoge Zähler und unflexible Tarife Weniger als jeder zehnte Haushalt nutzt bisher einen dynamischen Stromtarif, während ein Viertel sogar noch in besonders teuren Grundversorgertarifen steckt. Ein Wechsel könnte zusätzlich erheblich Kosten sparen, wenn der Verbrauch in Zeiten niedriger Strompreise gelegt würde – moderne Energiemanagementsysteme erledigen dies längst automatisch. Voraussetzung dafür ist ein intelligentes Messsystem - der sogenannte Smart Meter – der Verbrauchsdaten misst und überträgt.

Die Einführung dieser Zähler in Deutschland ist jedoch zur Posse geworden: Der Rollout wurde jahrelang verschleppt, Netzbetreiber blockierten aus Desinteresse und Kostengründen, hinzu kommen überzogener Datenschutz, Eichfristen, Haltepflichten und so weiter. Bis vor kurzem musste gar jeder Elektriker die Geräte an streng gesicherten Orten abholen und in teuren Spezialkoffern transportieren, um die „sichere Lieferkette“ zu garantieren. Kurzum: Deutschland hat ein bürokratisches Monster geschaffen, das die flächendeckende Installation viel zu lange ausbremste. Heute verfügen nur knapp 3 Prozent der Haushalte über ein intelligentes Messsystem in anderen Ländern sind es längst bis zu 100 Prozent. Vereinfachungen sind ohne weiteres möglich, europaweit etabliert und von der Branche gefordert. Sie würden zu mehr Wettbewerb und niedrigeren Preisen führen.

Heimspeicher, E-Autos & Großbatterien: ungenutzte Potenziale

Speicher gibt es heute in allen Größen und Formen vom

Heimspeicher, über das E-Auto bis hin zum Großbatteriespeicher. Ihr großes Potenzial für die Senkung von Strompreisen bleibt aber weitgehend ungenutzt. Die Heimspeicher laden sich mit Solarstrom simpel ab den Morgenstunden voll, statt zum Mittagspeak. Die E-Autos sind zu bidirektionalem Laden aufgrund fehlender Rahmenregeln gar nicht erst berechtigt. Beides wäre technisch leicht zu lösen. Die Großbatteriespeicher wiederum bekommen schlicht keine Netzanschlüsse.

“Die neue Regierung muss den digitalen Aufbruch wagen: Smart Meter massentauglich, dynamische Tarife flächendeckend, Netze transparent und Speicher flexibel ans Netz.“

Der Blindflug in den Verteilnetzen

Die Stromnetze sind im derzeitigen Zustand die Achillesferse der Energiewende. Ohne digitale Mess- und Steuerinformationen bleiben Netzbetrieb und Netzplanung ineffizient – das führt zu steigenden Stromkosten. Besonders bei der Anbindung neuer Stromverbraucher, Erzeuger und Speicher rächt sich der Digitalisierungsrückstand: Viele Betreiber wissen schlicht nicht, was in ihrem Netz passiert, und blockieren daher zusätzliche Netzanschlüsse.

Robert Busch Geschäftsführer des bne oF ot enb

Zuletzt ist ein Unternehmen gar in Vorleistung gegangen und hat selbst einen digitalen Zwilling des Schleswig-Holsteinischen-Netzes erstellt, um einen Netzanschluss zu bekommen.

Bestehende Kapazitäten ließen sich beispielsweise deutlich effizienter nutzen: Mehrere Erzeuger mit unterschiedlichen Einspeiseprofilen könnten sich einen Netzanschluss teilen. Ein weiteres Problem ist die herrschende Kleinstaaterei im Bereich der Verteilnetze. Über 850 unabhängige Betreiber verwalten ihre Netze je nach Gusto mit jeweils eigenen Vorschriften –das bedeutet lange Wartezeiten, unklare Prozesse und teure Doppelstrukturen.

Deutschland diskutiert viel über die Kosten der Energiewende, auch und grade unter der neuen Ministerin. Dabei werden einige der größten Hebel für sinkende Systemkosten insbesondere die Digitalisierung bislang völlig ignoriert. Die neue Regierung muss den digitalen Aufbruch wagen: Smart Meter massentauglich, dynamische Tarife flächendeckend, Netze transparent und Speicher flexibel ans Netz. Geschieht das nicht, bleibt die Energiewende unnötig teuer, langsam und ineffizient.

„WASSER SPAREN DURCH RÜCKGEWINNUNG: WIE INDUSTRIE UND UMWELT PROFITIEREN“

Die H2O GmbH mit Sitz in Steinen bei Lörrach ist seit über 30 Jahren auf die Behandlung und Rückgewinnung von industriellem Prozesswasser spezialisiert. Mit einer selbst entwickelten Technologie bietet das Unternehmen leistungsstarke Verdampfungssysteme an, die Abwässer aus unterschiedlichsten Produktionsprozessen reinigen – so sauber, dass das Wasser in vielen Fällen direkt wiederverwendet werden kann. Im Interview erklärt das Unternehmen, wie die Technologie funktioniert, welche Einsparungen möglich sind und warum Wasserrückgewinnung ein zentraler Baustein für eine nachhaltige Industrie der Zukunft ist.

Welche Technologien setzen Sie konkret ein, um Prozesswasser in Industrieunternehmen aufzubereiten und wieder nutzbar zu machen?

Unsere Leidenschaft gilt der Rückgewinnung von Wasser – einer der wertvollsten Ressourcen unserer Zeit. Mit unseren VACUDEST Vakuumdestillationssystemen bereiten wir industrielles Abwasser effizient auf. Das reduziert nicht nur das Abwasservolumen und die Entsorgungskosten, sondern ermöglicht auch die direkte Wiederverwendung des Wassers in der Produktion. Die Natur dient uns als Vorbild: Wie beim natürlichen Wasserzyklus verdampft die VACUDEST das Wasser, trennt Schadstoffe ab und sorgt so für die Wiederverwendung von nahezu reinem, destilliertem Wasser. Besonders herausragend ist die integrierte Energierückgewinnung, die bis zu 95 Prozent der Verdampfungsenergie recycelt. Unsere modularen Systeme sind so flexibel, dass sie sich perfekt an die Anforderungen unterschiedlichster Branchen anpassen lassen – von der Metallverarbeitung über die Luftfahrt bis hin zur Chemie- und Lebensmittelindustrie.

Welche Branchen profitieren besonders stark von Ihrer Technologie oder vergleichbaren Lösungen? Gibt es Best-Practice-Beispiele? Branchen mit hohem Wasserverbrauch und komplexen Abwässern stehen bei uns im Fokus – denn genau dort können wir einen echten Unterschied machen. Besonders die Metallverarbeitung, Oberflächentechnik, Automobilund Luftfahrtindustrie profitieren von der Möglichkeit, Prozesswasser effizient aufzubereiten und wiederzuverwenden.

“Der Schutz unserer Wasserressourcen ist keine Option –er ist unsere Mission.“

Matthias Fickenscher

der H2O GmbH

Geschäftsführer

Ein Best-Practice-Beispiel ist die Zusammenarbeit mit Audi: Im Rahmen der nachhaltigen Produktion setzt Audi auf VACUDEST, um Abwasser aus Bereichen wie Gießerei und Teilereinigung effizient aufzubereiten. Es wird ein glasklares, ölfreies Destillat erzeugt, das direkt in den Produktionsprozess zurückgeführt wird. So spart Audi nicht nur wichtige Frischwasserressourcen, sondern auch bis zu 95 Prozent der Entsorgungskosten ein. Ein weiteres Beispiel ist Sony DADC: Das Unternehmen entschied sich für eine VACUDEST mit Leitwertüberwachung, wodurch eine abwasserfreie Produktion realisiert werden konnte. Die Anlage sorgt für eine hochwertige Spülwasserqualität und erfüllt gleichzeitig strenge Umweltauflagen – ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Fertigung.

Wie hoch ist typischerweise die Einsparung an Frischwasser, wenn Unternehmen auf Ihre Lösungen zur

Prozesswasser-Rückgewinnung umsteigen?

Unsere Kunden können abhängig vom Einsatzbereich Einsparungen von bis zu 95 Prozent beim Frischwasserverbrauch erzielen. In der Metallverarbeitung beispielsweise kann das aufbereitete Wasser dank seiner hohen Qualität direkt wiederverwendet werden – zum Beispiel für Kühlung, Reinigung oder chemische Oberflächenbehandlung. Dadurch werden nicht nur die Frischwasserkosten, sondern auch Abwasserabgaben und Entsorgungskosten massiv reduziert. Häufig amortisieren sich unsere Systeme innerhalb von 1 bis 3 Jahren, verbunden mit einem nachhaltigen Imagegewinn.

Wie entwickeln sich Ihrer Meinung nach die Anforderungen an Prozesswasseraufbereitung in den nächsten 5–10 Jahren, insbesondere im Hinblick auf Klimawandel, Ressourcenknappheit und regulatorischen Druck? Die Herausforderungen unserer Zeit sind gewaltig – aber sie sind auch eine Chance. Der Klimawandel, steigende Wasserpreise und strengere Umweltauflagen zwingen Unternehmen zum Umdenken. Und genau hier setzen wir an: Mit Lösungen, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind. Wir sehen bereits heute, wie der Markt für abwasserfreie Produktion wächst. Die geschlossene Kreislaufführung wird zur besten – oft einzigen – Option. Deshalb arbeiten wir intensiv an der Weiterentwicklung unserer Technologie, um auch besonders schwierige Abwässer, etwa mit PFAS, noch effizienter zu behandeln. Zudem investieren wir in digitale Prozessüberwachung und energieeffiziente Systeme, um unseren Kunden maximale Sicherheit und Einsparungen zu bieten. Denn für uns ist klar: Der Schutz unserer Wasserressourcen ist keine Option – er ist unsere Mission.

EFFIZIENTE INDUSTRIEWÄRME – EIN MITTELSTÄNDLER MACHT ES VOR. DAMIT ALLE MITMACHEN, IST JETZT DIE POLITIK GEFRAGT.

Industriewärme zukunftsfähig umzustellen ist eine Herausforderung, vor der nahezu jedes produzierende Unternehmen steht. Dabei geht es um mehr als die Erreichung der Klimaziele, nämlich um die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland und die Energiesicherheit unseres Landes. Pioniere wie Dr. Andreas Gahl von MPG Tubes zeigen, wie die Dekarbonisierung energieintensiver Prozesse gelingen kann. Sie machen zugleich deutlich, welche Barrieren jetzt politisch adressiert werden müssen, damit die industrielle Wärmewende vorankommt.

Der Weg führt dabei über drei Schritte: zuerst Effizienzpotenziale heben, dann Prozesse anpassen, unvermeidbare Abwärme nutzen und schließlich auf erneuerbare Energien umsteigen.

Es geht um viel: Die vergessene Hälfte der Wärmewende Rund zwei Drittel des industriellen Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf Wärme, die in Produktionsprozessen, zum Beispiel fürs Trocknen, Schmelzen, etc., benötigt wird – die sogenannte Prozesswärme. Das entspricht nahezu dem Energiebedarf, den wir in Deutschland zum

Heizen von Gebäuden aufwenden. Nicht ohne Grund weisen Experten auf die „vergessene Hälfte der Wärmewende“ hin. Ein Großteil dieser Industriewärme wird heute fossil erzeugt. Sie verursachen ca. drei Viertel der Emissionen in der Industrie. Für Betriebe ist die Umstellung ein Wirtschaftlichkeitsbooster: Laut einer Studie der Hochschule Niederrhein lässt sich durch Effizienzmaßnahmen rund die Hälfte der Industriewärme einsparen. Das entspricht Einsparungen von rund 21 Milliarden Euro jährlich.

Eine aktuelle Studie der Prognos AG zeigt weitere Chancen: Schon heute ist der Markt für klimaneutrale Industriewärme ein Treiber der Industrie von morgen. In Deutschland arbeiten bereits rund 60.000 Beschäftigte in Unternehmen, die Lösungen für diese Herausforderungen ”made in Germany” anbieten.Mit einem Marktvolumen von 5,5 Milliarden Euro – Tendenz steigend. Werden die Klimaziele konsequent verfolgt, könnte sich hier der heimische Markt bis 2050 verachtzehnfachen; in der EU sogar um den Faktor 22 wachsen.

Energiemanagement, Strom-Gas-Preisverhältnis und Infrastruktur entscheidend Für MPG Tubes bedeutet Dekarbonisierung, die Wärmeversorgung Schritt für Schritt neu aufzustellen. Ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 schafft Transparenz und macht Einsparpotenziale sichtbar. Künftig sollen Abwärmepotenziale aus den Kühlkreisläufen per Industriewärmepumpe in den Prozess zurückgeführt werden. „Wir wollen zeigen, dass Abwärme kein Abfallprodukt ist, sondern ein Energieträger, den wir intelligent nutzen können“, sagt Geschäftsführer Dr. Andreas Gahl. Auch die Durchlaufglühöfen könnten elektrifiziert werden. Technisch wäre eine Umrüstung machbar. Bei einem Strom-Gas-Preisverhältnis von 3:1 ist dies jedoch wirtschaftlich noch nicht darstellbar. Das ist kein Einzelfall. Obwohl die Technologien zur Dekarbonisierung von Industriewärme längst verfügbar sind, stehen Unternehmen unter anderem zwei zentrale Barrieren im Weg: Zum einen sind sie im Vergleich zu fossilen Alternativen häufig noch nicht wirtschaftlich – nicht zuletzt wegen des ungleichen Strom-Gas-Preisverhältnisses. Zum anderen fehlt es vielerorts an der nötigen Infrastruktur: Oft dauert es fünf bis zehn Jahre, bis ein ausreichender Netzanschluss bereitsteht.

Die Politik muss sich der Transformation der Industriewärme widmen

Der in diesen Fragen fachkundige Verband sieht hier die Politik gefragt: „Die Dekarbonisierung von Industriewärme ist nicht nur unabdingbar für den Weg zur Klimaneutralität. Sie ist auch ein zentraler Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit – und dafür, dass Deutschland in diesem Zukunftsmarkt nicht den Anschluss verliert. Dafür braucht es jetzt politischen Fokus und Weitblick in Form einer ganzheitlichen Industriewärmestrategie.“ Christian Noll, Geschäftsführender Vorstand – Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e. V. (DENEFF)

Weitere Informationen finden Sie unter: www.deneff.org

GANZHEITLICHES REGENWASSERMANAGEMENT IN DER STADT VON MORGEN

Wasser und dessen Nutzung gehören zu den großen Themen unserer Zeit. Wie lässt sich, insbesondere im urbanen Raum, verantwortungsvoll, effizient und umweltgerecht mit der Ressource Regenwasser umgehen? Das weltweit tätige Unternehmen Hauraton bietet nachhaltige Lösungen mit dem Einsatz von vernetzten, kreislauforientierten Konzepten.

Klimatische Veränderungen stellen Städte und Gemeinden vor neue Herausforderungen. Angesichts der zunehmend extremen Wetterlagen wie Starkregen und Trockenperioden gewinnt ein integratives Regenwassermanagement in Städten an Bedeutung und rückt als Bestandteil nachhaltiger Stadtentwicklung zunehmend in den Fokus. Regenwasser ist mehr als nur ein Naturereignis – es ist eine wertvolle Ressource im urbanen Raum. Hauraton setzt auf integrierte Lösungen, um Regenwasser gezielt zu nutzen: Die aufeinander abgestimmten Systeme fangen es vor Ort auf, reinigen und speichern es, lassen es versickern oder leiten es kontrolliert ab.

“Kernprinzip

ist die Verknüpfung von dezentralem Regenwassermanagement verbunden mit einer effektiven Regenwasserbehandlung. Damit kann das Regenwasser dort genutzt werden, wo es entsteht.“

Das Unternehmen zählt seit fast 70 Jahren zu den prägenden Akteuren der Branche. Ein Schwerpunkt liegt bei den Regenwasserexperten auf ressourcenschonenden, technischen Lösungen, die alle Phasen des Regenwasserkreislaufs abdecken. Kernprinzip ist die Verknüpfung von dezentralem Regenwassermanagement verbunden mit einer effektiven Regenwasserbehandlung. Damit kann das Regenwasser dort genutzt werden, wo es entsteht. Anwendung finden die Systeme in vielen Bereichen: Von Großprojekten wie Flughäfen, Rennstrecken oder Stadien über die Entwässerung von öffentlichen Plätzen bis hin zur barrierefreien Fassadenentwässerung in modernen Wohnkomplexen.

Praxisbeispiele zeigen, wie es geht: In Reilingen etwa wird ein neu gestalteter Platz mit dezentraler Regenwasserbehandlung ausgestattet. Regenwasser wird über Rinnen und unterirdische Zuläufe direkt in die Baumquartiere geführt. Zentrale Komponente ist die Drainfix Clean Rinne. Das Regenwasser wird dort gesammelt, gereinigt und anschließend in die Baumquartiere geführt.

Schadstoffe wie Reifenabrieb und Feinstpartikel sowie gelöste Schwermetalle bleiben an der Filteroberfläche haften und werden zurückgehalten. Sauberes Wasser gelangt an die Pflanzen oder kann vor Ort versickern.

Auch in Friedrichshafen zeigt sich, wie ganzheitliches Regenwassermanagement die Stadtgestaltung prägt. Am Adenauerplatz wurden Baumstandorte technisch so vorbereitet, dass Wasser gezielt gespeichert und in Trockenphasen in die Wurzelräume abgegeben werden kann. Die Reinigung des Regenwassers erfolgt durch die Drainfix Clean Rinne mit Carbotec 100, einem Filtersubstrat, das Schadstoffe zurückhält und die Wasserqualität für die Baumbewässerung sicherstellt.

Fazit: Regenwassermanagement ist mehr als Entwässerungstechnik. Es schützt Stadtgrün, spart Trinkwasser, entlastet Kanäle und steigert die Lebensqualität in den Städten. Ganz besonders in Zeiten des Klimawandels stehen Kommunen vor der Aufgabe, Starkregen zu managen, Trockenzeiten zu überbrücken und Stadtgrün vital zu halten. Regenwasser, das bislang oft ungenutzt in die Kanalisation floss, kann dabei zum entscheidenden Baustein einer klimaresilienten Stadt werden.

Fachtagung REGEN.IMPULSE:

Am 6. November 2025 lädt Hauraton in den Berliner Spreespeicher ein. Die Tagung bringt Fachleute aus Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Tiefbau und Behörden zusammen, um Strategien für wetterresiliente Städte zu diskutieren. Praxisbeispiele, Impulsvorträge und Networking bieten Raum für Wissenstransfer und neue Kooperationen –mit dem Ziel, Regenwassermanagement als festen Bestandteil urbaner Entwicklung zu verankern.

Das Programm

Impuls: Nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung

Thorin Oesterle, HAURATON GmbH & Co. KG

Schwammstadt gemeinsam denken

Marcel Wiegard, Greenbox Landschaftsarchitekten

Transformation zur Schwamm(haupt)stadt

Berliner Regenwasseragentur

Baumrigolen, Klimahaine und Regenwassernutzung

Prof. Axel Klapka,K1 Landschaftsarchitekten

Baumvitalität und deren Erhalt

Dr. Philipp Schönfeld

Digital überwacht und gesteuert

Heiko Schmidt, RX-Watertec GmbH

Anmeldung

Ort: Spreespeicher, Berlin

Datum: 06.11.2025

Uhrzeit: 10:00 – 17:00 Uhr (anschließend Networking mit Drinks und Snacks)

Weitere Informationen finden Sie unter: hauraton.solutions/regen-impulse

MODULBAU ALS SCHLÜSSEL

Nachhaltig, digital, bezahlbar: So bleibt die Baubranche zukunftsfähig. Warum serielles Bauen dabei ein Schlüssel ist, erklärt Jörg Bauer, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Bausysteme e. V. im Interview.

Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit die Baubranche langfristig zukunftsfähig bleibt und welchen Beitrag sollte die Politik dazu leisten? Wo sehen Sie konkreten politischen Handlungsbedarf? Drei Dinge sind entscheidend: erstens konsequente Nachhaltigkeit, zweitens Digitalisierung und drittens bezahlbare Bauprozesse. Wir müssen CO Emissionen senken, Kreislaufwirtschaft fördern und innovative Materialien nutzen. Digitale Methoden wie BIM machen Planungs- und Bauprozesse effizienter. Ein zentrales Thema ist der Fachkräftemangel. 250.000 Fachkräfte fehlen aktuell, 64 Prozent der Unternehmen sehen dies als größtes Geschäftsrisiko an. Ohne qualifizierte Arbeitskräfte helfen die besten Innova tionen wenig. Hier braucht es Ausbildung, Weiterbildung und gezielte Zuwanderung. Zudem müssen Bauinvestitionen trotz steigender Zinsen und Kosten attraktiv bleiben – steuerliche Anreize, Förderdarlehen und einfache Förderprogramme wären hier wichtige Hebel. Die Politik sollte deshalb Rahmenbedingungen schaffen: durch schnellere Genehmigungen, Baukostenentlastungen, eine kluge Förderpolitik und Investitionen in nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung.

Serieller Modulbau kann ein Schlüssel sein, um schnell und bezahlbar Wohnraum zu schaffen. Vorfertigung verkürzt Bauzeiten und senkt Kosten, etwa bei sozialem Wohnungsbau oder Studentenunterkünften. Entscheidend ist die Skalierbarkeit: Der Effekt stellt sich nur ein, wenn serielles Bauen großflächiger angewandt wird. Dafür brauchen wir verfügbare Flächen, vereinfachte Bauordnungen und Standards, die sich bundesweit durchsetzen.

“Modulbau bietet Flexibilität, Qualität und Geschwindigkeit – drei Faktoren, die der klassische Bau in dieser Form kaum leisten kann.“

Jörg Bauer Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Bausysteme

e. V.

Ebenso wichtig ist die Akzeptanz: Modulbau darf nicht mit Containerarchitektur gleichgesetzt werden. Moderne Konzepte bieten architektonische Qualität, Flexibilität und Individualität – das muss sichtbarer werden.

Darüber hinaus braucht es eine konsequente Lebenszyklusbetrachtung: von der Materialgewinnung über den Betrieb bis zum Rückbau. Auch regionale Wertschöpfung spielt eine Rolle: Wenn Module lokal gefertigt werden, sinken CO2Emissionen durch kurze Transportwege. Die Politik könnte diesen Weg unterstützen, indem sie Normen und Standards für Recyclingquoten, Materialpässe und modulare Standards verbindlich vorgibt.

Modulbau gilt heute als flexibel und innovativ im modernen Bauwesen. Wie beurteilen Sie die Zukunftsperspektiven und das Marktpotenzial dieses Baukonzepts?

Die Zukunftsaussichten sind ausgesprochen positiv. Modulbau bietet Flexibilität, Qualität und Geschwindigkeit –drei Faktoren, die der klassische Bau in dieser Form kaum leisten kann. Ob Wohnungen, Schulen oder Pflegeheime: die Nachfrage steigt. Investoren erkennen zunehmend das Potenzial, weil sich Bauzeiten verkürzen und Kosten präziser kalkulieren lassen. Hinzu kommt die internationale Dimension: In Skandinavien, den Niederlanden oder Japan ist der Modulbau längst Standard – Deutschland kann und sollte von diesen Erfahrungen profitieren. Zudem eröffnet sich ein wachsender Exportmarkt für deutsche Anbieter. Nicht zuletzt zeigt sich die Resilienz des Modulbaus: Er ermöglicht schnelle Reaktionen auf Krisen – sei es bei der Schaffung von Unterkünften für Geflüchtete, bei Naturkatastrophen oder beim Bau von Schulen und Kitas in Wachstumsregionen. Damit ist der Modulbau nicht nur ein Markttrend, sondern eine strategische Zukunftsoption für das Bauwesen.

Im Kontext von Wohnraummangel und Wohnungsbau in Deutschland: Welche Bedeutung messen Sie dem seriellen Modulbau für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum bei?

Seit Mitte der 2010er-Jahre wurden pro Jahr zwischen 290.000 und 306.000 Wohnungen realisiert – zu wenig, um den Bedarf zu decken.

Modulares Bauen gilt als ressourcenschonend und rückbaufähig. Wo sehen Sie die größten Potenziale, um die Nachhaltigkeit im modularen Bauen weiter zu steigern?

Modulares Bauen ist schon heute ressourcenschonend und rückbaufähig. Die Potenziale liegen im Einsatz nachhaltiger Materialien wie Holz oder Recyclingbeton, in der Wiederverwendung von Modulen und in energieeffizienten Gebäudekonzepten.

DIGITALE ZWILLINGE OPTIMIEREN DIE PRODUKTION

Ein Digitaler Zwilling (DT) ist die digitale Abbildung eines Assets. Er verfügt über alle Eigenschaften und Funktionen des physischen Originals und kann beispielsweise Bewegungsradien, Energieverbrauch oder Prozessabläufe simulieren. DT verbreiten sich in der Industrie rasant und eröffnen neue Möglichkeiten für eine kosteneffiziente Produktion.

Der Digitale Zwilling ist Industrie 4.0 Der DT bieten eine interoperable Integration von ITSystemen und Maschinen. Produkte, Komponenten und Software können unternehmensübergreifend miteinander kommunizieren. Der DT spielt deshalb für die Zukunft eine zentrale Rolle: Er ermöglicht die durchgängige Nutzung von Daten in Systemen und über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg. Er ist somit das Symbol für die begonnene IT-OT-Konvergenz. „Interoperabilität wird erst durch die einheitliche Beschreibung Realität“, betont Detlef Tenhagen von HARTING. „Je mehr wir einen Digitalen Zwilling mit verständlichen Informationen aufladen, umso mehr wird er sich zu einem kompletten simulationsfähigen Modell der Wirklichkeit entwickeln.“

“Digital Twins” machen den Weg frei für Ressourcenschonung DT ermöglichen es, bereits im Vorfeld Produkte zu testen. Damit können sie optimierend wirken, denn über 80 Prozent der Umweltbelastungen werden in der Konzeptphase entschieden.

„Durch den Einsatz moderner technischer Lösungen können Unternehmen diese Aspekte bereits in der Entwurfs- und Konstruktionsphase beurteilen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage genauer, aktueller Daten treffen,“ so Tony Hemmelgarn, Präsident und CEO von Siemens Digital Industries Software. Der Schlüssel zur Recyclingfähigkeit eines Produktes ist die genaue Kenntnis seines Lebenszyklus. IM DT können alle Informationen über das Produkt selbst während der Produktion und der Nutzungsphase gespeichert werden. Nur mit diesen Daten wird es möglich, auch komplexe

Produkte wie Kühlschränke, PCs oder Bürostühle effektiv wiederzuverwerten. Aktuell sind Rohstoffe oder einzelne Komponenten nicht erneut nutzbar, weil Informationen fehlen.

Steckverbinder mit Digitalem Zwilling Der Steckverbinder SmEC (Smart Electrical Connector) von HARTING ist ein relativ einfaches Maschinenbauteil. Sein DT zeichnet einerseits alle Produktdaten auf, andererseits stellt er im laufenden Betrieb Informationen zur Verfügung, wie den tatsächlich fließenden Strom und den Verriegelungszustand.

“Je mehr wir einen Digitalen Zwilling mit verständlichen Informationen aufladen, umso mehr wird er sich zu einem kompletten simulationsfähigen Modell der Wirklichkeit entwickeln.“

„So kann definiert werden, dass der Steckverbinder automatisch verriegelt, sobald er unter Spannung steht“, führt Detlef Tenhagen aus. So wird verhindert, dass ein Steckverbinder in einem kritischen Moment gezogen werden kann. So schützt der DT Maschinen, Menschen und Produkte und verhindert kostenintensive Ausfallzeiten.

Gamechanger Digital Twin

Der DT verändert die Produktion und generiert neue Geschäftsmodelle. Um langfristig eine ressourcenschonende und energiearme Produktion umzusetzen, gelten ab 2027 bestimmte Reportingpflichten, die umgesetzt werden müssen. Während große Unternehmen bereits mit DT arbeiten, allein Bosch verfügt nach eigenen Angaben bereits über 400 Millionen DT - sind viele KMU abgehängt und wissen nicht, welche konkreten Schritte sie gehen sollten. „Hier kommen wir als Forschungseinrichtung mit unserem Weiterbildungsauftrag ins Spiel“, so Christian Vollmer, Business Development & Strategy bei der SmartFactory Academy.

„Wir bieten Fortbildung bei der Qualifizierung von Mitarbeitern, sowie technische Hilfestellung rund um Digitale Zwillinge oder Reportingpflichten.“ Natürlich sind die einmaligen Kosten für das digitale Abbild oder die Vorfeldsimulation von den Unternehmen zu stemmen. „Aber langfristig rechnet sich das“, betont Dr. Ingo Herbst, Thought Leader bei der SmartFactory. „Hier sollten weiterhin staatliche Hilfestellungen zur Verfügung stehen, wie beispielsweise die Mittelstands Digital-Zentren.“ Noch wird das Potenzial von DT zu wenig erkannt und vermittelt. „Die neue Technologie eröffnet völlig neue Geschäftsfelder“, weiß Vollmer.

ZUKUNFT DES NACHHALTIGEN BAUENS

Nachhaltigkeit ist im Bauwesen schon länger ein Thema. Was bedeutet nachhaltiges Bauen heute – und wohin geht die Reise?

Nachhaltigkeit im Bauwesen bedeutet heute weit mehr, als nur energieeffiziente Gebäude zu errichten. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz über den gesamten Lebenszyklus hinweg: von der Rohstoffgewinnung über die Bauphase bis hin zu Betrieb, Rückbau und Wiederverwertung. In Zukunft wird der Fokus noch stärker auf Kreislaufwirtschaft, CO2Neutralität und die intelligente Nutzung von Ressourcen liegen. Gebäude sollen nicht nur weniger Schaden anrichten, sondern aktiv zum Klimaschutz beitragen, beispielsweise durch die Produktion erneuerbarer Energie, die Speicherung von CO2 oder die Integration in smarte Netze.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei diesem Wandel?

Die Digitalisierung ist der Schlüssel, um nachhaltiges Bauen effizient und wirtschaftlich umzusetzen. Technologien wie Building Information Modeling (BIM) ermöglichen eine virtuelle Planung von Bauprojekten, eine Optimierung des Materialeinsatzes und die Simulation späterer Betriebsphasen. Digitale Zwillinge, also virtuelle Abbilder von Gebäuden, schaffen Transparenz über Energieverbrauch, Wartungsbedarf und Materialkreisläufe.

Mithilfe von Sensorik, IoT und KI können Echtzeitdaten analysiert und Gebäude dynamisch gesteuert werden, sodass Energieeinsatz, Wasserverbrauch und Raumklima permanent optimiert werden können. Ohne diese digitale Grundlage lassen sich die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele kaum erreichen.

Können Sie konkrete innovative Technologien nennen, die das Bauwesen verändern?

Neben BIM und digitalen Zwillingen sind es vor allem robotische Fertigungsmethoden, mit dem 3D-Druck und modulare Bauweisen, die den Sektor revolutionieren. Mit 3DDruck lassen sich Bauteile ressourcenschonend und präzise fertigen, wodurch sich die Materialverschwendung reduziert.

Modulares Bauen ermöglicht eine flexible Nutzung und spätere Wiederverwendung einzelner Elemente. Auch neue Materialien wie Carbonbeton, recycelte Baustoffe, HolzHybrid-Konstruktionen oder biobasierte Materialien tragen dazu bei, die Umweltbilanz zu verbessern. Hinzu kommen Technologien wie smarte Fassaden, die sich an die Wetterbedingungen anpassen, sowie Energiespeichersysteme, die Gebäude zu aktiven Akteuren im Energiemarkt machen.

Welche Bedeutung haben nachhaltige Infrastrukturen im städtischen Kontext?

Nachhaltiges Bauen beschränkt sich nicht auf einzelne Gebäude. Entscheidend ist, wie diese in übergeordnete Infrastrukturen eingebunden sind. Die Städte der Zukunft müssen widerstandsfähig, klimaangepasst und ressourcenschonend sein. Dazu gehören grüne und blaue Infrastrukturen wie Parks, Dachbegrünungen oder Wasserauffangsysteme, die Hitzeinseln reduzieren und die Biodiversität fördern. Auch smarte Mobilitätslösungen sind Teil der nachhaltigen Infrastruktur: Carsharing-Modelle, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und intelligente Verkehrssteuerung. So werden Gebäude Teil eines vernetzten Ökosystems, das Lebensqualität, Klimaschutz und wirtschaftliche Effizienz miteinander verbindet.

Wie wird sich die Rolle der Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen verändern?

Alle Akteure müssen sich auf eine stärker interdisziplinäre Arbeitsweise einstellen. Architekten werden zunehmend auch zu Datenmanagern, die mit Simulationen und digitalen Modellen arbeiten. Ingenieure übernehmen zunehmend Aufgaben im Bereich der Energie- und Kreislaufwirtschaft.

“Die Digitalisierung ist der Schlüssel, um nachhaltiges Bauen effizient und wirtschaftlich umzusetzen.“

Für diese Transformation sind neue Kompetenzen erforderlich – von IT-Know-how über Nachhaltigkeitszertifizierungen bis hin zu ökonomischen Analysen.

Wie können Gebäude aktiv zum Klimaschutz beitragen? Gebäude werden künftig zu Energieproduzenten. Photovoltaik-Fassaden, Windturbinen auf Dächern und Geothermieanlagen machen sie zu kleinen Kraftwerken. Überschüssige Energie kann ins Netz eingespeist oder in Batterien gespeichert werden. Zudem gewinnen Cradleto-Cradle-Konzepte an Bedeutung: Baustoffe werden so ausgewählt, dass sie nach Nutzungsende sortenrein getrennt und in neuen Projekten wiederverwertet werden können. Auch im Bereich der Klimaanpassung spielen Gebäude eine Rolle: Gründächer speichern Regenwasser und Fassadenbegrünungen verbessern das Mikroklima und tragen zur Luftreinigung bei.

Welche Rolle spielen Investoren und politische Rahmenbedingungen?

Investoren und Gesetzgeber sind zentrale Treiber. Immer mehr Fonds und Banken verlangen Nachhaltigkeitsnachweise (zum Beispiel gemäß den ESG-Kriterien), um Bauprojekte zu finanzieren. Politische Vorgaben wie das europäische „Fit for 55“-Paket oder nationale Klimaschutzgesetze setzen klare Ziele für die CO2-Reduktion und die Steigerung der Energieeffizienz. Förderprogramme unterstützen innovative Bauprojekte, gleichzeitig steigen jedoch auch die Anforderungen an Nachweise, Zertifizierungen und Transparenz. Wer nachhaltig baut, profitiert also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch, da Investoren zunehmend auf langfristige Werthaltigkeit und Risikominimierung achten.

Welche Herausforderungen gibt es auf dem Weg zum nachhaltigen Bauen?

Eine große Herausforderung ist die Komplexität. Nachhaltiges Bauen erfordert neue Prozesse, Schnittstellen und Kompetenzen. Die Anfangsinvestitionen sind oft höher, rechnen sich aber langfristig. Zudem besteht ein erheblicher Fachkräftemangel, besonders in den Bereichen Digitalisierung und nachhaltige Technologien. Schließlich braucht es eine stärkere gesellschaftliche Akzeptanz: Bewohner, Nutzer und Eigentümer müssen verstehen, dass nachhaltige Gebäude nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch komfortabel, gesund und kosteneffizient sind.

Wie stellen Sie sich das Bauen im Jahr 2040 vor?

Im Jahr 2040 werden Gebäude weitgehend energieautark, klimaneutral und vollständig digital vernetzt sein. Jede Immobilie wird einen digitalen Zwilling besitzen, der den Betrieb in Echtzeit steuert. Städte werden zu intelligenten Ökosystemen, in denen Gebäude, Verkehr, Energie- und Wasserversorgung nahtlos zusammenarbeiten. Recycling-Baustoffe sind Standard und dank 3D-Druck und modularer Systeme sind Bauprozesse schneller und ressourcenschonender. Gleichzeitig werden Gebäude stärker als soziale Räume verstanden. Sie bieten gesunde, flexible Lebens- und Arbeitsumgebungen, sind inklusiv und anpassbar. Nachhaltiges Bauen wird dann kein „Zusatz“ mehr sein, sondern die selbstverständliche Grundlage der gesamten Baukultur.

Bauunternehmen entwickeln sich von klassischen Errichtern zu Lebenszyklus-Managern, die die Verantwortung für Planung, Betrieb und Rückbau übernehmen.