Lesen Sie mehr unter www.landundgemeinde.info

Gemeinde der Zukunft

Alexander Homola über die Bedeutung des subjektiven Sicherheitsgefühls und die Vorteile einer engen Zusammenarbeit für sichere Gemeinden

Seite 06

Dr.in Karoline Mitterer Warum den Gemeinden trotz Hilfspaketen das Geld ausgeht

Seite 12

Christoph Holz

Keynote Speaker, Experte für Digitalisierung, Business Angel und Podcaster

Künstliche Intelligenz rückt die Gemeinde wieder in den Mittelpunkt. Der Heimatort zum neuen Staat.

Seite 10

IN DIESER AUSGABE VORWORT

Dipl.-Ing. Dr. techn.

Helmut Floegl

Nachhaltige Quartiersentwicklung in Gemeinden.

Bieniek Project Manager

Project Manager: Wiktoria Bieniek

Business Developer: Paul Pirkelbauer, BA

Lektorat: Sophie Müller, MA Grafik: Daniela Fruhwirth

Managing Director: Bob Roemké

Fotocredits wenn nicht anders angegeben bei Shutterstock.

Medieninhaber: Mediaplanet GmbH, Bösendorferstraße 4/23, 1010 Wien, ATU 64759844 · FN 322799f FG Wien

Impressum: https://mediaplanet.com/at/impressum/

Distribution: Der Standard Verlagsgesellschaft m.b.H.

Druck: Mediaprint Zeitungsdruckerei Ges.m.b.H. & Co.KG

Kontakt bei Mediaplanet: Tel: +43 676847785227

E-Mail: hello-austria@mediaplanet.com ET: 27.11.2024

Bleiben Sie in Kontakt:

Mediaplanet Austria

@mediaplanet.austria

@DerUnternehmensratgeber

EVENTKALENDER

Schwierige Führungssituationen gelassen bewältigen

Ort: Online www.weka-akademie.at/ schwierige-fuehrungssituationen/

Neue NIS-2-Richtlinie

Ort: Online www.weka-akademie.at/ neue-nis-2-richtlinie/

Mit individuellen GPTs zur persönlichen Assistenz

Ort: Online

www.weka-akademie.at/mit-

Städte und Gemeinden strukturell stärken – Öffentliche Leistungen sind das Um und Auf

Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS

Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes

der Städte

Liebe Leser:innen, die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden ist prekär. Der FAG 2024 und das Gemeindepaket waren erste Schritte, um die Finanzen der Städte zu stabilisieren. Was es jetzt braucht, sind strukturelle Reformen: Änderungen bei Umlagen und Transfers, eine Änderung der vertikalen Verteilung der FAG-Mittel im Zuge des nächsten Finanzausgleichs und Maßnahmen bei der Grundsteuer, in der Pflege sowie im Gesundheitsbereich und nicht zuletzt bei unseren Kindern in der Elementarpädagogik. In den vergangenen Wochen haben immer mehr Städte und Gemeinden von Budgetproblemen berichtet. Bruck an der Mur hat eine Haushaltssperre verhängt, Klagenfurt eine Ausgabenbremse mit Personalstopp; das Grazer Budget ist nicht ausgeglichen – und Bürgermeister:innen in Salzburg klagen, dass sie die öffentlichen Leistungen nicht mehr aufrechterhalten können. Es besteht also dringender Handlungsbedarf.

Wir haben bereits im Juni 2024 am 73. Österreichischen Städtetag in Wiener Neustadt unser umfassendes Forderungspapier beschlossen und appellieren an die nächste Bundesregierung, unsere Forderungen ernst zu nehmen, sie ins Regierungsprogramm aufzunehmen und gemäß dem Titel unseres Papiers „Mit uns reden, nicht über uns reden“ einen Kommunalgipfel einzuberufen.

KI rechtssicher nutzen

Ort: Online www.weka-akademie.at/kirechtssicher-nutzen/

Mitarbeiter:innen wirksam fördern und halten

Ort: Online www.weka-akademie.at/ mitarbeiter-innen-wirksamfoerdern-und-halten/

Energieeffizienz im Gebäudemanagement

Ort: Online www.weka-akademie.at/ energieeffizienz-imgebaeudemanagement/

FutureHub: Sicherheit

Ort: The Hoxton, Wien www.imh.at/futurehub-sicherheit

KI im Vergaberecht

Ort: Austria Trend Hotel Savoyen, Wien www.imh.at/ki-vergaberecht

Controlling- und Finanzprozesse automatisieren

Ort: Wien www.imh.at/controlling

Wir müssen uns auf Augenhöhe mit unseren Partner:innen im Bund und den Ländern überlegen, wie wir Städte und Gemeinden finanziell und strukturell stärken können.

Denn: Die Bevölkerung muss sich auf die öffentlichen Leistungen der Städte verlassen können, zum Beispiel in Bezug auf Kindergärten, Öffis, Müllentsorgung und Energieversorgung, die tagtäglich zur Verfügung stehen. Wir haben einen klaren Auftrag und stehen Seite an Seite mit den Bürgermeister:innen und den Menschen in den Städten und Gemeinden. Das ist unsere Verantwortung, die wir jeden Tag wahrnehmen!

Unsere Forderungen in aller Kürze:

• Anpassung der vertikalen Verteilung der FAGMittel im nächsten Finanzausgleich

• strukturelle Reformen und Einberufung eines Kommunalgipfels

• Städte und Gemeinden mit aller Kraft an den Klimawandel anpassen

• öffentliche Leistungen durch mögliche Liberalisierungsbestrebungen nicht erschweren.

Das vollständige 100-seitige Programm finden Sie auf unserer Website unter www.staedtebund.gv.at.

Eine angenehme Lektüre wünscht

Thomas Weninger

12 Termine, immer freitags

Vergaberecht Update

Ort: Online www.imh.at/vergabeupdate

Bildungsbau Österreich

Ort: The Hoxton, Wien www.imh.at/bildungsbau

KlimaZukunft Fachbesuchertag

Ort: 23. Januar, im Rahmen der KlimaZukunft Österreich vom 23. – 26. Januar 2025, in der MARX HALLE Wien. Business-Brunch (9-13 Uhr) zum Netzwerken mit Experten und Entscheidungsträgern

Exklusiver Zugang zum Business-Brunch und dem Business-get together am Abend

Spannende Podiumsdiskussionen mit hochkarätigem Panel

Exklusiver Zugang zu Aufzeichnungen hochkarätiger Diskussionen

Attraktives Goodie Bag mit Produkten unserer Partnerunternehmen

Entgeltliche Einschaltung

CONTAINEX PLUS Line – das PLUS an Innovation

Moderne und ansprechende Raumlösungen zu schaffen ist mit der CONTAINEX PLUS Line ganz leicht. Dank ihrer hochwertigen Ausstattungsvarianten und ihres attraktiven Designs – sowohl außen als auch im Innenraum – bleiben selbst bei höchsten Ansprüchen keine Wünsche offen.

Innovative Raumlösung

Neben der bewährten CLASSIC Line erhalten Kund:innen nun auch die innovative CONTAINEX PLUS Line, die besonders hohen Anforderungen an Ausstattung und Design gerecht wird. Die hochwertige Produktlinie in perfektionierter Modulbauweise ermöglicht ein individuelles Gestalten der Räume und bietet zahlreiche Highlights. Damit eignet sie sich ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung für Kindergärten und Schulen sowie Büro-, Verkaufs- und Schauräume.

Hochwertige Ausstattung

Einzigartige Wohlfühlräume? Die CONTAINEX PLUS macht es möglich! Die hochwertige Dämmung mit serienmäßigem Brandschutz

sowie individuelle Ausstattungsvarianten gewährleisten ein stimmiges Ambiente und ein natürliches Raumklima. So ist die PLUS Line beispielsweise mit elektrischen Außenraffstores oder Aluminiumrollläden, Voll- und Teilverglasungen mit besten U-Werten sowie einer thermisch getrennten Außentüre ausgestattet. In der kalten und warmen Jahreszeit sorgt eine Heiz- bzw. Klimaanlage mit moderner Wärmepumpentechnologie für angenehme Temperaturen. Daneben verfügt die neue Produktlinie über modernisierte Verbindungsmaterialien und eine innovative, kontrollierte Dachentwässerung.

Ihr PLUS an Nachhaltigkeit Auch in Sachen Nachhaltigkeit

kann die CONTAINEX PLUS Line sich sehen lassen. Mit Photovoltaik-Modul, Heizung mit digitaler Steuerung, LED-Beleuchtung, Bewegungsmelder u. v. m. bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um Energie zu sparen.

Bewährtes „Lego-Prinzip“

Die bewährte und flexible CONTAINEX Paneel-Bauweise, die nach dem altbekannten „Lego-Prinzip“ funktioniert, ermöglicht eine schnelle Errichtung sowohl von Einzelmodulen, als auch von komplexen, mehrstöckigen Anlagen. Gleichzeitig sind Adaptionen nach individuellen Bedürfnissen möglich. Daneben erfüllt die PLUS Line erhöhte Wind-, Schneeund Bodennutzlasten.

Bei uns steht Ihr Komfort an erster Stelle! Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie die Vorzüge von CONTAINEX auf www.containex. com.

TRIEBFEDER DER KREISLAUFWIRTSCHAFT

Ob durch ressourcenschonende Bauvorgaben, Bildungsangebote oder die Einrichtung nachhaltiger Initiativen wie Repair-Cafés oder Leihläden –Gemeinden spielen eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche gesellschaftliche Verankerung der Kreislaufwirtschaft. Kommunen, die als Vorbild für nachhaltiges Handeln agieren und ihre Bürger:innen in Entscheidungsprozesse aktiv einbinden, werden zu wahren Triebfedern der Kreislaufwirtschaft.

Mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie hat die österreichische Bundesregierung ambitionierte Ziele für die Neugestaltung der Wirtschaft vorgelegt, die eine drastische Reduktion des Ressourcenverbrauchs bis 2050 vorsehen. Dafür ist es notwendig, suffiziente

Lebensstile, Verhaltensweisen und Konsummuster zu schaffen. Für Gemeinden gilt es, in einem partizipativen Prozess Handlungsfelder zu identifizieren, Prinzipien und Ziele zu formulieren und konkrete Maßnahmenpläne für die lokale Umsetzung festzulegen. Die aktive Einbindung der Bürger:innen und

der organisierten Zivilgesellschaft wie NGOs und Vereine ist entscheidend, um Verständnis für die angestrebten Veränderungen und eine gemeinsame Vision zu schaffen.

Teilen, Reparieren, Wohnen –die Gemeinde als Vorbild Ein zentrales Handlungsfeld ist die

Sie den QR-Code und vereinbaren Sie Ihren Termin, um mehr über den Abfallhai und seine Vorteile zu erfahren.

Wiederaufbereitung

des Umweltdachverbands

öffentliche Beschaffung. Indem Prinzipien der Kreislaufwirtschaft wie Mieten, Teilen oder Reparieren in das öffentliche Beschaffungswesen integriert werden, fungiert die Gemeinde als Vorbild – sie regt die lokale Wirtschaft und ihre Bürger:innen ebenfalls zur Entwicklung und Nutzung zirkulärer Produkte und Dienstleistungen an. Nachhaltige Konsuminitiativen wie Leihläden, Lebensmittelkooperativen, Repair-Cafés und Car-Sharing-Gruppen sind wesentliche Merkmale einer gelebten Kreislaufwirtschaft. Damit sich solche Bottom-upInitiativen nachhaltig etablieren können, brauchen sie Fördermittel und die Bereitstellung von öffentlichem Raum. Im Bausektor liegt ein weiterer bedeutender Hebel, mit dem die Gemeinde durch

Entgeltliche Einschaltung

ressourcenschonende Bauvorgaben und Flächenwidmungen Einfluss auf eine ressourcenschonende Bauweise und den Bodenverbrauch nimmt. Zudem können dadurch alternative gemeinschaftliche Wohnkonzepte gefördert werden.

Gestärkte Zusammenarbeit mit regionaler Landwirtschaft Kreislaufwirtschaft bedeutet auch die Förderung von Regionalität und einer kleinstrukturierten nachhaltigen Landwirtschaft. Die Gemeinde kann mit gutem Beispiel vorangehen, indem in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde regionale biologische Lebensmittel zum Einsatz kommen und Maßnahmen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen gesetzt und kommuniziert werden. Durch die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen

wie Lebensmittelkooperativen stärkt die Gemeinde zudem den Zusammenhalt von Landwirt:innen und Bürger:innen. Neben Partizipationsmöglichkeiten braucht es zudem zielgerichtete Bildungsangebote für Bürger:innen, etwa gemeinsam mit Schulen, Vereinen, Betrieben und kirchlichen Institutionen.

Gemeinden haben die Chance, durch gezielte Maßnahmen und eine aktive Einbindung der Bürger:innen den Wandel zu einer ressourcenschonenden und suffizienten Gesellschaft voranzutreiben. Eine konsequente Kreislaufwirtschaft trägt nicht nur zur Reduktion des Ressourcenverbrauchs bei, sondern stärkt auch den sozialen Zusammenhalt.

Von der Pfanne in den Tank: Altspeisefett als wertvoller Rohstoff für Biodiesel

Altspeisefett – oft als reiner Küchenabfall betrachtet – ist ein wertvoller Rohstoff, der in der Kreislaufwirtschaft eine zentrale Rolle spielt. Bei der Münzer Bioindustrie GmbH wird dieses Restprodukt in hochqualitativen Biodiesel umgewandelt. Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von CO 2 -Emissionen: Statt in den Abfluss zu gelangen und Umweltprobleme zu verursachen, wird Altspeisefett sinnvoll genutzt und zu nachhaltiger Energie verarbeitet.

In Zusammenarbeit mit österreichischen Gemeinden stellt die Münzer Bioindustrie GmbH ein einfach zugängliches Sammelsystem für Privathaushalte zur Verfügung. Die praktischen Sammelboxen sind an zentralen Orten platziert, sodass Altspeisefett rund um die Uhr gesammelt und der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden kann. Dieses niederschwellige

Angebot soll dazu beitragen, dass immer mehr Altspeisefett gesammelt und sachgemäß entsorgt wird und somit als wertvoller Rohstoff in der Biodieselproduktion Nutzen findet.

„Die enge Kooperation mit den Gemeinden ermöglicht es uns, die Altspeisefettsammlung stetig auszuweiten und nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern. Gemeinsam schaffen wir so eine flächendeckende Infrastruktur, die in den kommenden Monaten in noch mehr Gemeinden in ganz Österreich verfügbar sein wird“, erläutert Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie GmbH.

Das System ist denkbar einfach: Nach dem Abkühlen wird das Altspeisefett in leeren Flaschen gesammelt und gut verschlossen in die Münzer-Boxen eingeworfen. Aus einem Liter Altspeisefett produziert Münzer etwa einen Liter Biodiesel, der bis zu 93 % weniger

CO 2 ausstößt als fossiler Diesel. Mit der Altspeisefettsammlung für Privathaushalte wird die Kreislaufwirtschaft in die Gemeinden gebracht und eine nachhaltige Rohstoffnutzung gefördert. Weiterführende Informationen zur Sammlung und den Standorten der Sammelboxen sind unter muenzer.com/hauhaltssammlung verfügbar.

Ewald-Marco Münzer, CEO Münzer Bioindustrie GmbH

Sicherheit in den Gemeinden –Vertrauen und Zusammenarbeit als Schlüssel

Leutnant Alexander Homola, BA, Referatsleiter für Community Policing und Bürger:innenbeteiligung in der Bundespolizeidirektion, spricht über die Bedeutung des subjektiven Sicherheitsgefühls und die Vorteile einer engen Zusammenarbeit für sichere Gemeinden.

Sicherheit ist ein Grundpfeiler des Zusammenlebens, das heißt, sie schafft die Basis für ein starkes Miteinander. Obwohl die Kriminalitätsstatistiken oft eine positive Entwicklung zeigen, ist das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht immer gleich stark ausgeprägt. Hier setzt Community Policing an. Unter dem Namen GEMEINSAM. SICHER mit unserer Polizei ist dieses Konzept in Österreich seit über sieben Jahren etabliert und zeigt, wie durch gezielte Zusammenarbeit und Dialog zwischen Polizei und Bürger:innen Vertrauen gestärkt und ein gemeinschaftliches Sicherheitsgefühl geschaffen werden kann.

„Community Policing bedeutet, dass die Polizei als aktive Partnerin der Gesellschaft agiert und die Bevölkerung in Sicherheitsfragen direkt einbindet“, erklärt Leutnant Homola, BA, Referatsleiter für Community Policing und Bürger:innenbeteiligung in der Bundespolizeidirektion. „Die Menschen erhalten durch GEMEINSAM.SICHER einen persönlichen Kontakt zur Polizei, der es ihnen ermöglicht, Anliegen und Fragen unkompliziert zu äußern. So können Sicherheitsthemen frühzeitig angegangen werden – bevor sie zu Herausforderungen werden.“

GEMEINSAM.SICHER zeichnet sich durch persönliche Ansprechpersonen in jeder Gemeinde aus: Jede Polizeiinspektion hat eine:n Sicherheitsbeauftragte:n und jedes Bezirks- oder Stadtpolizeikommando eine:n Sicherheitskoordinator:in. Diese spezialisierten Polizist:innen arbeiten eng mit Gemeindevertreter:innen, Institutionen und Gewerbetreibenden zusammen und sind mit den lokalen Gegebenheiten vertraut. Durch den regelmäßigen und

unkomplizierten Austausch entstehen eine Vertrauensbasis und ein lokales Netzwerk, das aktiv zur Problemerkennung und Prävention beiträgt. Die Bürger:innen können sich in offenen Formaten wie Sicherheitsforen und Sprechstunden oder bei Aktionen wie „Coffee with Cops“ ungezwungen informieren und in den Dialog treten. Gemeinden profitieren dabei in vielerlei Hinsicht: Der regelmäßige Austausch mit der Polizei und der direkte Zugang zu Sicherheitsthemen schaffen ein gestärktes subjektives Sicherheitsgefühl und fördern den Zusammenhalt.

„Mit GEMEINSAM.SICHER schaffen wir ein starkes Netzwerk für die Bevölkerung, in dem Sicher-

Gemeinden sind eingeladen, die Möglichkeiten dieses Konzepts durch gemeinsame Veranstaltungen zu nutzen. Formate wie Sicherheitsforen oder Sicherheitssprechstunden schaffen Raum für Diskussionen, klären über sicherheitsrelevante Themen auf und ermöglichen es der Bevölkerung, ihre Polizei kennenzulernen und in den Austausch zu treten. Durch die enge Zusammenarbeit werden regionale Bedürfnisse gezielt berücksichtigt und individuelle Lösungen erarbeitet.

GEMEINSAM.SICHER zeigt eindrucksvoll, wie ein starkes Sicherheitsnetz durch gemeinsames Engagement entsteht. Dieses zukunftsweisende Modell veran-

heit als gemeinschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird“, betont Homola. „Die enge Kooperation zwischen Polizei und Gemeinde trägt dazu bei, dass die Menschen die Polizei auf Augenhöhe erleben, sich gehört und aktiv in das Thema Sicherheit einbezogen fühlen.“

Alexander

Fachreferent Polizeiliche Angelegenheiten Community-Policing & Gemeinsam.Sicher

kert die Polizei als integrale Partnerin der Gesellschaft und stärkt das Vertrauen in die Sicherheit. Ob Gemeinde, Institution, Unternehmen oder Einzelperson – jede:r kann aktiv zur Sicherheit beitragen und damit das Umfeld positiv gestalten.

Telefon: 0662-458900, E-Mail: info@aet.at, Internet: www.aet.at Entgeltliche Einschaltung

Leise Straßen mit zufriedenen Anwohner:innen

Innovativ und nachhaltig mit AET PUR

Kanaldeckel und Gitter

Durch das stetig steigende Verkehrsaufkommen werden Österreichs Gemeindestraßen immer mehr belastet: Das bedeutet eine erhöhte Abnutzung der Einbauteile und einen höheren Sanierungsbedarf. Verkehrsberuhigung und leisere Straßen verlangen eine höhere Qualität und Lebens-

dauer solcher Teile. AET PUR ist die Lösung. Im neuen, tschechischen Werk von AET produziert das Unternehmen Kanaldeckel, Abdeckungen und Gussprodukte nach den neuesten technischen Erkenntnissen in hoher Qualität. Die Basis der Produkte besteht aus Gusseisen und Beton – beides zu 100 % recyclebar: „So machen wir

zum Beispiel aus dem Sekundärrohstoff Eisenschrott in einem innovativen Produktionsprozess ein neues Produkt. Damit schließt sich der Kreis. Wir müssen so bauen, dass die Baustoffe später wiederverwendet werden können“, erklärt Hermann Waselberger, Geschäftsführer der AET Entwässerungstechnik GmbH.

Beratung und Kontakt:

AET Entwässerungstechnik GmbH, Bachstraße 75, 5020 Salzburg

Entgeltliche Einschaltung

Effizient und exakt: Maßgeschneiderte Geodaten-Lösung für Gemeinden von EPOSA

Was steckt hinter EPOSA?

Ein normales GPS-Signal hat eine Streuung von rund fünf Metern. Das ist viel zu unpräzise, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Maschine damit zu steuern, eine Baustelle auszustecken oder Objekte – etwa gebaute Infrastruktur – exakt zu erfassen. Wir von EPOSA bieten korrigierte Satellitennavigationsdaten in Echtzeit an. Diese erlauben es, Positionen überall in Österreich auf wenige Zentimeter genau zu ermitteln. Unsere Infrastruktur und die Dienstleistungen werden dafür regelmäßig vom TÜV SÜD geprüft. Zusätzlich begleitet uns die TU Wien mit Qualitätstests und Langzeitstudien.

Welche Bereiche profitieren von den korrigierten Positionsdaten?

Ein Hauptanwendungsgebiet ist sicherlich das Bauwesen, weil EPOSA das Vermessen massiv vereinfacht:

Eine Trafostation oder eine Gasregelanlage müssen als Teil eines Infrastrukturnetzes exakt an einem spezifischen Ort errichtet werden. Die Vermessung hat früher zwei Tage in Anspruch genommen, mit EPOSA schafft man das in 15 Minuten. Die korrigierten Daten helfen aber nicht nur bei der Planung, sondern auch bei der Dokumentation und Umsetzung. Damit lassen sich auch Maschinen exakt steuern, zum Beispiel ein Bagger beim Aushub einer Künette für eine Rohrleitung. Auch Pistenraupen, die vorwiegend nachts im Einsatz sind, können mit diesen Daten sicher auf den Pisten bewegt werden. Dafür ist es wichtig, dass sie in Echtzeit und rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Wie profitieren

Gemeinden noch davon?

Gemeinden sind im Normalfall nicht nur für Wasser und Kanal, sondern auch für die Beleuchtung zuständig.

Das System hilft dabei, Beleuchtungskörper effizient zu platzieren und zu dokumentieren. Es erleichtert auch das Auffinden von Infrastruktur –Kanal, Wasser, Lichtpunkte – im Rahmen von Wartungsarbeiten. Auch Routing-Anwendungen sind für Gemeinden interessant: Routen der Müllentsorgung oder des Winterdienstes lassen sich damit effektiv planen und dokumentieren. Das ist besonders für den Winterdienst relevant, wo die Gemeinden für die Straßenerhaltung zuständig und deshalb mit Haftungsfragen befasst sind. Mittlerweile wir das System auch für die Dokumentation von Geländebewegungen genutzt: An der Arlbergschnellstraße sorgt eine Anwendung dafür, dass diese automatisch gesperrt wird, wenn die Geländebewegungen ein Limit überschreiten. Für Tourismusgemeinden bietet unsere Dienstleistung die Möglichkeit, Wander- und Radrouten oder einzelne Points of Interest exakt abbilden und damit Gäst:innen exakte Informationen bereitstellen zu können.

Wie läuft die Beauftragung des Services von EPOSA ab?

Am Anfang steht immer die Kontaktaufnahme. Wir nehmen uns gern Zeit, um mit den Kund:innen gemeinsam abzuklären, wie wir sie am besten unterstützen können. Das gilt natürlich auch dann, wenn es sich für uns um neuartige Anwendungsfälle handelt. Wir legen großen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Universitäten und Fachhochschulen und unterstützen diese kostenfrei mit unseren Produkten. So können wir in enger Kooperation mit den Hochschulen stetig innovative Anwendungsfälle für unsere Kund:innen entwickeln und umsetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.eposa.at

EPOSA feierte 15. Geburtstag –mit großem Anwender:innentreffen

Wie in den letzten Jahren stand die diesjährige Veranstaltung von EPOSA ganz im Zeichen des Austauschs und Kennenlernens neuer Anwendungsszenarien sowie zukünftiger Entwicklungen.

Mehr als 100 Gäst:innen fanden sich am 17. Oktober in der Unternehmenszentrale der Wiener Netze ein, um gemeinsam das 15. Firmenjubiläum von EPOSA zu feiern. Im Publikum fanden sich neben Kooperationspartner:innen aus Wissenschaft und Forschung auch unterschiedlichste Anwender:innen aus der Bau- und Landwirtschaft sowie Gemeindevertreter:innen. Gerade

kleineren Betrieben und Gebietskörperschaften bot das Treffen die Gelegenheit, neue Anwendungsszenarien und Technologien kennenzulernen.

So wurden technische Innovationen aus dem Hard- und Softwarebereich, von allgemein relevanten Lösungen wie der Signalverbesserung bis hin zu Spezialanwendungen wie LIDAR oder einfacher Leitungsdokumentation per Handy, und Anwendungsbeispiele

langjähriger EPOSA-Kund:innen vorgestellt: „In den Vorträgen von Stefan Götz und Mario Stojanovic von der PORR sowie in jenem von Johann Bosch von SITECH Austria wurde deutlich, dass es kaum noch Baustellen gibt, die ohne GNSS-Korrekturdaten betrieben werden, weil sie ein schnelleres, präziseres und sichereres Arbeiten erlaubt. Das ist mittlerweile einfach Standard, weil sich diese Investitionen nicht in Jahren,

sondern in Wochen amortisieren“, erklärt Christian Klug, für EPOSA verantwortlicher Abteilungsleiter der Wiener Netze. Für die ÖBB demonstrierte Christian Einfalt, wie die EPOSA Services die exakte Lokalisierung von Zügen ermöglichen und für mehr Sicherheit im Verschub sorgen.

Da EPOSA großen Wert auf eine intensive Zusammenarbeit mit der Scientific Community legt, stand der Nachmittag ganz im Zeichen von Wissenschaft und Forschung: „Wir arbeiten seit jeher eng mit Wissenschaft und Forschung zusammen und stellen unsere Services dafür kostenfrei zur Verfügung – ein Bekenntnis, das wir auch anlässlich des Treffens noch einmal bekräftigt haben. Gerade mit der TU Wien verbindet uns eine besonders lange und enge Kooperation“, verrät Klug. Diese bildete daher die Klammer der Veranstaltung: Robert Weber, Professor für Geodäsie und Geoinformation, ließ in seinem Eröffnungsstatement die gemeinsame Geschichte und gemeinsame Meilensteine Revue passieren. Gregor Möller vom Forschungsbereich Höhere Geodäsie beendete den Nachmittag mit einem Blick auf aktuelle GNSS-Zukunftshemen wie etwa KI-Anwendungen.

„Das Treffen bietet die einzigartige Möglichkeit für Anwender:innen, Hersteller:innen sowie die Wissenschaft und Forschung, um miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Anwendungen zu entdecken bzw. anzuregen. Es hat uns sehr gefreut, dass so viele Partner:innen, Kund:innen und Interessierte die Zeit gefunden haben, unser Jubiläum auf so produktive Weise zu begehen“, so Klug.

Die Gemeinde der Zukunft: Digitalisierung als Wegweiser für ein lebenswertes Morgen

In einer Zeit, in der technologische Innovationen rasant voranschreiten, stehen auch unsere Gemeinden vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Digitalisierung, kombiniert mit künstlicher Intelligenz und Automatisierung, bietet ungeahnte Chancen für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft. Doch wie verändert sich der Alltag der Menschen, und welche Rolle spielen smarte Technologien bei der Gestaltung unserer Lebensräume?

In der Gemeinde der Zukunft spielen eine vollelektrische Daseinsvorsorge, autonome Fahrzeuge und mobile Gesundheitsdienste eine zentrale Rolle. Dabei wird deutlich: Es sind nicht nur die Großstädte, die davon profitieren, sondern gerade auch kleinere Gemeinden, die durch innovative Lösungen an Lebensqualität und Effizienz gewinnen.

In San Francisco und Los Angeles dominieren seit einigen Jahren selbstfahrende Taxis das Stadtbild. Bei uns in Österreich fehlen tausende Busfahrer:innen – dennoch werden große Busse zu fixen Zeiten oft leer durch die Gegend geschickt. Eine Änderung ist in Sicht: Bald werden auch hierzulande autonome Kleinbusse nur noch dann fahren, wenn sie angefordert werden, 24 Stunden am Tag. Darüber hinaus werden kleine Gemeinden zukünftig von selbstfahrenden Recycling-Containern profitieren. Die autonomen Lieferwägen mit verschiedenen Containern für Wertstoffe kündigen sich vorher telefonisch an. An der Haustür wird dann Glas, Aluminium

und Papier, Bio- und Sondermüll und vieles mehr bequem und fein säuberlich getrennt eingeworfen. Bei Unsicherheiten in Bezug auf die richtige Trennung des Abfalls hilft eine freundliche KI-Stimme weiter. Über Nacht werden die Wertstoffe dann direkt zur Weiterverarbeitung geliefert. Stationäre Sammelstellen werden komplett so überflüssig. Das entlastet das Gemeindebudget.

Dort, wo Gaststätten zusperren, werden auch selbstfahrende Beisl zur willkommenen Alternative. Pendler:innen wissen bereits, dass man auch in einem Speisewagen Spaß haben kann. Weil das Fahrzeug von Haustür zu Haustür fährt, muss auch der Führerschein nicht riskiert werden. Das mobile Beisl kann nicht nur von vielen Gäst:innen, sondern natürlich auch von Ehepartner:innen zuhause angefordert werden.

Die Gemeinde wird die neue Stadt Für Jahrtausende waren die Gemeinden Lebensmittelpunkt fast aller Menschen. Die anonyme Großstadt hingegen ist eine Übergangsform der Industrialisierung. Urbanisierung hat in der westlichen Welt für viele ihre Anziehungskraft verloren. Stadtluft macht frei, aber unglücklich. Depression ist oft eine Folge der Anonymität.

High-Performer:innen wählen den Wohnort nicht wegen des Arbeitsplatzes, sondern wegen der Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Verantwortungsvolle Eltern ziehen dorthin, wo die beste Schule ist.

Seit es Arbeit gibt, war Heimarbeit der Normalfall – als Telearbeit wird sie das auch wieder sein. Arbeitgeber:innen, die auf einen Standort verzichten, bekommen die besten Mitarbeiter:innen der Welt. Standortgebundene Unternehmen sind auf die Besten im Umkreis einer Autostunde beschränkt. Der Finanzausgleich muss hier erst nachziehen.

Genesung und Pflege, wo man sich wohl fühlt Die mobile Palliativmedizin macht es für den Lebensabend längst vor. Wenn es um die Würde des Menschen geht, waren Krankenhaus oder Pflegeheim schon immer eine Notlösung. Sobald Angehörige durch digitales Monitoring, Hausbesuche und Pflegeroboter unterstützt werden, können fast alle Krankenhausaufenthalte nach Hause verlegt werden. Wer die Wahl hat, wird sich für eine vollwertige und kostengünstige Betreuung zu Hause entscheiden und nicht für verkeimte Bettenburgen.

Die Gemeinde als neuer „Staat” Estland hat es vorgemacht: Nach dem Abzug der Sowjetunion musste die Bürokratie neu aufgebaut werden. Aber anstelle von Beamt:innen hat man Softwareingenieur:innen engagiert. Heute sind tausende Behördendienste digital. Was bleibt, ist die Beratung vor Ort. Die lästige Aufteilung von Kompetenzen, z. B. auf Standesbeamt:innen, Bau- oder Sozialamt, wird überflüssig. Im Team mit einer künstlichen Intelligenz kann jede:r engagierte Bürgerbetreuer:in die volle Kompetenz in allen Bereichen abrufen.

Eine zukunftsorientierte Gemeinde kann also ganz nebenbei die Leistungen von Finanzamt, Krankenkasse oder Arbeitsamt anbieten. Bürger:innen, denen Anonymität wichtig ist, können dieselbe Leistung in einer entfernten Gemeinde oder online abrufen. Endlich können Menschen wieder dort leben und arbeiten, gesund und alt werden, wo sie Gemeinschaft, Ruhe und Lebensglück finden.

Entgeltliche Einschaltung

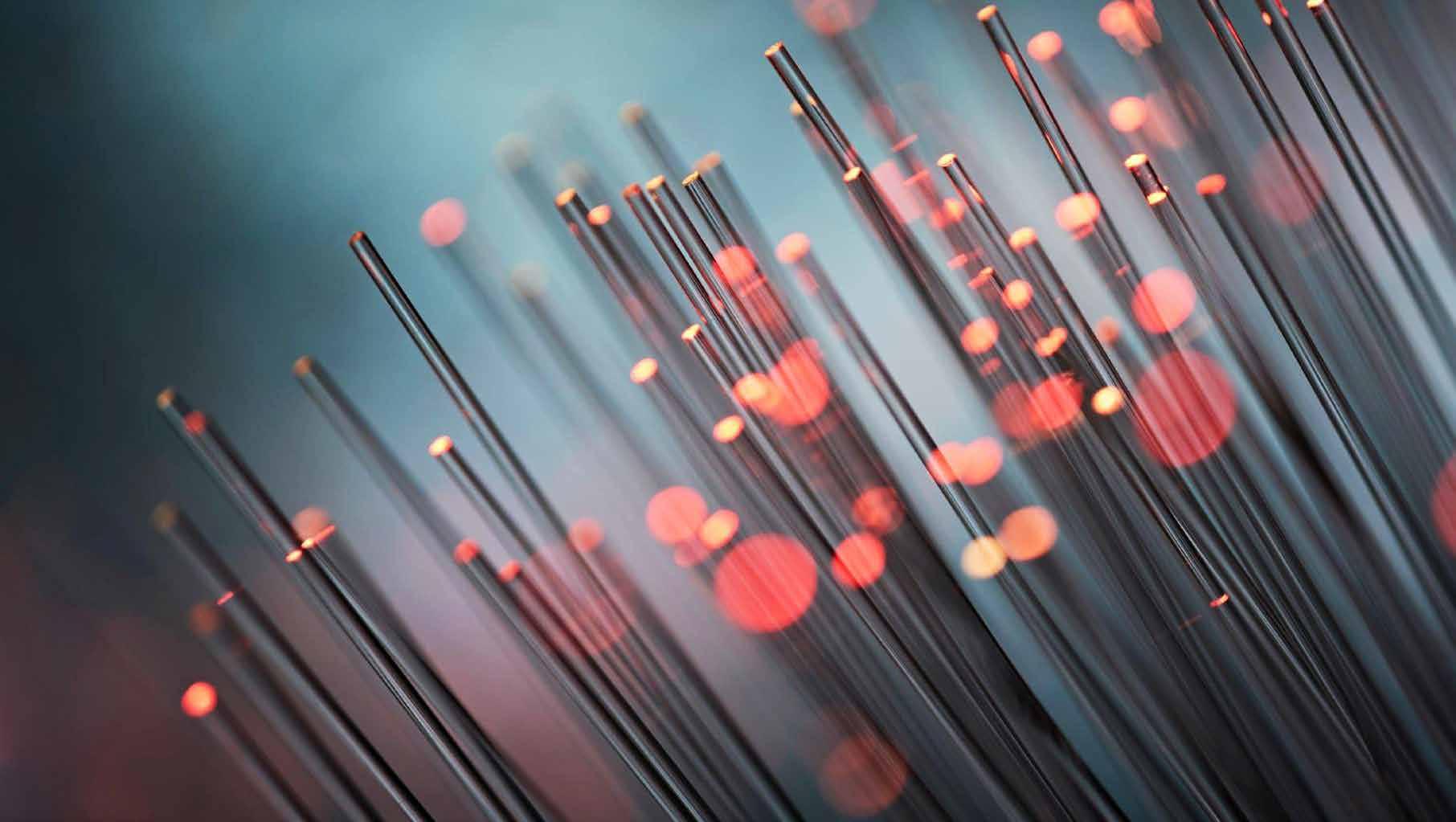

So gelingt der Glasfaserausbau in der Gemeinde

Im Interview gibt Chief Operating Officer Johannes Gungl, Geschäftsführer der Alpen Glasfaser GmbH, einen Ausblick auf Chancen und Stolpersteine für Gemeinden beim Glasfaserausbau.

Chief Operating Officer

Johannes Gungl, Geschäftsführer der Alpen Glasfaser GmbH

Herr Gungl, die Alpen Glasfaser GmbH bietet österreichischen Gemeinden den kostenlosen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur an. Wie läuft das in der Praxis ab?

Bevor wir bei einer Gemeinde in die Detailplanung gehen, schauen wir auf ihre Daten: Wo gibt es Versorgungslücken? Wo lohnt sich der Glasfaserausbau aus unserer Sicht? Wir kontaktieren dann die entsprechenden Gemeinden und versuchen, gemeinsam mit den

Gemeindevertreter:innen, ein möglichst großes Ausbaugebiet und einen raschen Baustart festzulegen. Wichtig ist uns dabei eine transparente Kommunikation, das heißt, nichts zu versprechen, was wir nicht halten können.

Mit welchen Herausforderungen sind Sie dabei konfrontiert? Warum dauert der Ausbau manchmal doch länger als geplant? Jede Gemeinde ist anders, und bei jedem Projekt gibt es neue

Die Alpen Glasfaser ist Österreichs größte privatwirtschaftliche Glasfaser-Initiative; ein Joint Venture von Magenta Telekom und Meridiam.

Das Unternehmen mit Sitz in Wien wurde 2023 gegründet und hat sich in den letzten zwei Jahren seinen fixen Platz beim Glasfaserausbau in Österreichs Gemeinden gesichert: Über 45 aktive Ausbauprojekte in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Kärnten betreut das Unternehmen derzeit. 25.000 „Homes Passed“ wurden bereits gebaut, 110.000 weitere sind in Planung. Alpen Glasfaser konzentriert sich dabei voll und ganz auf die Bereitstellung der passiven Infrastruktur, d. h. auf die Planung, Errichtung und den Betrieb des Glasfasernetzes. Den Aktivbetrieb übernimmt Magenta Telekom.

Herausforderungen. Die wichtigsten Stolpersteine liegen meines Erachtens in der Baukoordination, der Kommunikation und der Kosteneffizienz. Deshalb kann es in manchen Fällen länger dauern.

Wie können Gemeinden ihren Bürger:innen einen möglichst raschen Ausbau ermöglichen? Ein wichtiger Faktor ist der Mut zur Entscheidung! Gemeinden sollten sich für ein bestimmtes Glasfaserausbau-Partnerunternehmen entscheiden. Dadurch wird ein zügiger und kosteneffizienter Ausbau ermöglicht, anstatt langwierige Baukoordinierungsverfahren zu forcieren. Darüber hinaus hat sich die Etablierung der „Glasfaser-Drehscheibe“ in Gemeinden bewährt: eine für das Projekt verantwortliche Person, die es vorantreibt. Außerdem sollten Synergien genutzt werden – z. B., dass der Glasfaserausbau bei anderen Bauprojekten gleich mitgedacht wird. Das verringert die Projektkosten und ermöglicht dadurch größere Ausbaugebiete.

Warum den Gemeinden trotz Hilfspaketen das Geld ausgeht

Dr. in Karoline Mitterer Expertin für öffentliche Finanzen und Föderalismus beim KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung

Die Wirtschaft erholt sich nicht so rasch wie erhofft. Das öffentliche Defizit wird laut aktueller WIFO-Prognose im Jahr 2025 bei 4,0 Prozent liegen. Damit wird die Vorgabe von maximal 3,0 Prozent klar verfehlt – mit dem Ergebnis, dass der Staat den Sparstift ansetzen muss. Und dies betrifft nicht nur den Bund, sondern auch Länder und Gemeinden.

Gemeinden müssen dabei aufgrund des komplexen Transfersystems überproportional sparen. Sie erbringen eine Vielfalt an Leistungen – von der Kinderbetreuung und Schulen über die Infrastruktur bis hin zu Sport- und Kultureinrichtungen. Die dafür zur Verfügung stehenden Einnahmen reduzieren sich jedoch von Jahr zu Jahr, da über Transfers ein immer größerer Teil der Einnahmen von den Gemeinden an die Länder für die Bereiche Krankenanstalten und Soziales wandert. Unsere KDZ-Prognose zeigt, dass bis 2026 von einem Euro, den die Gemeinden aus dem gemeinschaftlichen Steuertopf erhalten, durch diese Transfers nur mehr 40 Cent bei den Gemeinden verbleiben. Damit ist die Finanzierung der eigentlichen kommunalen Aufgaben nicht mehr möglich. Die Folge ist, dass bis zu 40 Prozent der Gemeinden ihre laufenden Ausgaben nicht mehr ohne Unterstützung selbstständig decken können. Und noch liquiden Gemeinden gehen die Mittel für

Investitionen aus. Dabei haben die Gemeinden große Investitionserfordernisse. Die Kinderbetreuung ist weiter auszubauen, und es braucht Investitionen in Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. Es darf auch nicht vergessen werden, dass kommunale Investitionen rund 30 Prozent der öffentlichen Investitionen ausmachen und daher ein wichtiger Faktor bei der Stützung der Wirtschaft sind. Die von der Bundesregierung bereitgestellten kommunalen Investitionsprojekte sind sicher ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung der kommunalen Investitionen. Auch kurzfristige Liquiditätsstützungen sind wichtig, um den Betrieb in gewohnter Qualität aufrechtzuerhalten. Jedoch fehlt nach wie vor eine nachhaltige Lösung zur Stärkung der Gemeindefinanzen insgesamt. Anstatt ein Hilfspaket nach dem anderen zu vergeben, ist es Zeit für nachhaltige Reformen.

Doch wie sehen nun die Lösungswege aus? Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein

Ignorieren des Problems. Wenn angesichts des Konsolidierungspfades weder finanzielle Hilfen vom Bund oder grundlegende Reformen von Bund und Ländern kommen, noch Gemeinden ihre bisherigen Strukturen und Prozesse hinterfragen, wird es ungemütlich für die Bevölkerung. Dann wird es zu Schließungen von Freibädern und zu einer Anhäufung von Schlaglöchern auf den Gemeindestraßen kommen. Für Zukunftsinvestitionen werden die Mittel fehlen. Es kommt auf das Gesamtpaket aus kurzfristiger Liquiditätsstützung durch den Bund und mittelfristiger Umsetzung von Reformen durch Gemeinden, Länder und Bund gemeinsam an. Und die Liste an Reformen ist lang – die Stärkung des regionalen Denkens, eine Transferentflechtung, die Umsetzung der Grundsteuerreform, die Erhöhung der Wirksamkeit von Gemeinde-Bedarfszuweisungen und die Kompetenzentflechtungen und Reformen im Gesundheitsbereich sind nur einige wenige Beispiele. Es ist Zeit, endlich damit anzufangen.

Entgeltliche Einschaltung

WestWood-Eröffnung:

Modernes Lager für Flüssigkunststoffe in Brunn am Gebirge – Ein neuer Standard für Nachhaltigkeit und Effizienz

Mit einer feierlichen Eröffnung präsentierte WestWood in Brunn am Gebirge sein neues Vorzeigelager für Flüssigkunststoffe. Auf rund 400 Quadratmetern bietet das moderne Lager Platz für bis zu 200 Paletten. Das entspricht etwa 6.000 der beliebten „Grünen Kübeln“ der bewährten PMMA-Flüssigkunststoffe. Ab sofort können Kunden diese Produkte direkt vor Ort in Brunn am Gebirge abholen, was eine schnellere und flexiblere Umsetzung von Bauprojekten ermöglicht – ein bedeutender Fortschritt für Kundenservice und Nachhaltigkeit.

Feier mit prominenten Gäst:innen Ein hochkarätiges Publikum aus Bauwirtschaft, Politik und Architektur nahm an der Eröffnungsfeier teil. Ein Highlight war die Podiumsdiskussion zum Thema „Wohnbau

Entgeltliche Einschaltung

und Sanierung – Herausforderungen und Chancen der Zukunft“. Unter der Leitung von Martin Hehemann, Chefredakteur der Bauzeitung, diskutierten Matthias Müller, Vizebürgermeister Brunn am Gebirge, Florian Boisics, Niederlassungsdirektor OAT/Strabag, Beata Mathke, Designerbüro b.jo’nd, und Andreas Nemeth, Geschäftsführer WestWood.

Nachhaltigkeit trifft Hightech

Das Lager setzt neue Maßstäbe bei Sicherheit und Effizienz: „Dieses Lager vereint Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau und stärkt unsere Position als führender Anbieter von PMMA-Flüssigkunststoffen“, zeigt sich Geschäftsführer Nemeth erfreut. WestWood zeigt, wie innovative Logistik nicht nur der Umwelt, sondern auch den Kunden zugutekommt.

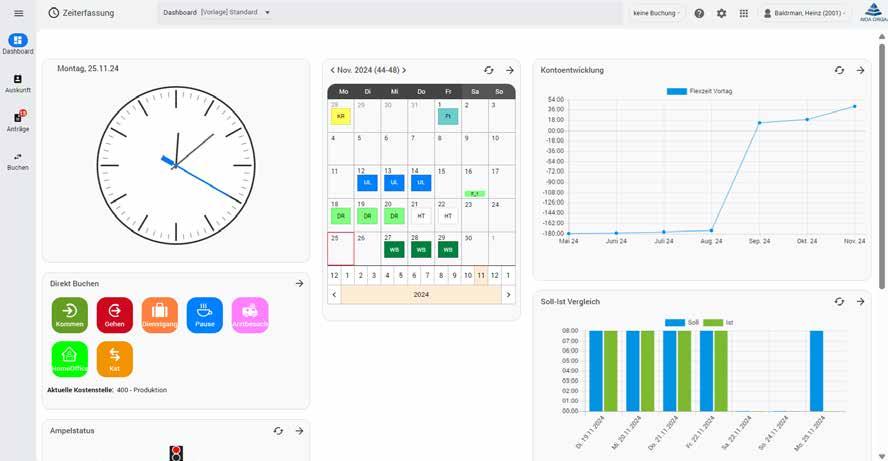

AIDA ORGA kommunal: Das digitale Personalbüro für Gemeinden und Verwaltungen

Zeit sparen durch moderne Zeitwirtschaft: AIDA ORGA sorgt für effiziente Zeitwirtschaft in Gemeinden und Verwaltungen

In der heutigen Arbeitswelt zählt jede Minute, ob in Unternehmen, Gemeinden oder Verwaltungen. Für mehr Effizienz sorgen moderne Zeitwirtschaftslösungen: Sie optimieren Abläufe, sparen Zeit und Papier. Maßgeschneiderte Lösungen für eine smarte Mitarbeiterverwaltung liefert AIDA ORGA Austria aus einer Hand: von der präzisen Erfassung von Arbeitszeiten, Kostenstellen und Zuschlägen über digitale Urlaubs- und Abwesenheitsanträge bis hin zur automatischen Datenübergabe an Lohnabrechnungssysteme. Über das Web-Modul des AIDA ORGA

Virtuellen Personalbüros können die Mitarbeiter vom PC-Arbeitsplatz, Laptop, Homeoffice oder mit der AIDA Handy-APP-Buchungen vornehmen, Urlaubs- und Abwesenheitsanträge stellen, Auskünfte einholen und Dienste einplanen. Vorgesetzte und Mitarbeiter behalten jederzeit den vollen Überblick dank übersichtlich gestalteter Dashboards. Erweitert wird das Spektrum durch Lösungen zur Zutrittskontrolle von AIDA ORGA Austria – von einfachen Zutrittsberechtigungen bis hin zu komplexen Schließsystemen. Diese lassen sich mit dem Virtuellen Personalbüro

WestWood-Eigentümer Alexander Westphal (links) und -Geschäftsführer Andreas Nemeth (rechts)

verbinden, so dass Zutrittsberechtigungen von AIDA PROTECT auch an Anwesenheiten und Öffnungszeiten gekoppelt werden können.

Zusätzlich unterstützt AIDA ORGA Austria Gemeinden und Verwaltungen bei spezifischen Aufgaben wie Winterdiensten, Straßen-, Baum- und Spielplatzkontrolle oder bei der Ortung von Fahrzeugen. Dies erfolgt über die AIDA-ORGA-App, die auf einem Smartphone oder Tablet installiert wird. So können etwa beim Winterdienst die Routen von Räumfahrzeugen, Beginn und Ende des Einsatzes erfasst werden.

GPS-Technik registriert Position und Geschwindigkeit. Sensoren an den Fahrzeugen zeigen an, wann gestreut wurde. Die Aufzeichnung der Daten bietet Gemeinden und Verwaltungen zudem Rechtssicherheit.

AIDA ORGA Austria GmbH Dorfstraße 61 | 6364 Brixen im Thale

Tel: +43 5334 29 925-11

Mobil: +43 (0) 664 1950 132

E-Mail: h.baldrman@aida-orga-austria.at www.aida-orga-austria.at

Moderne und revitalisierte Gebäude und Quartiere – Der sichere Hafen für eine stürmische Zukunft

Gemeinden sind eigenverwaltete politische Einheiten, sie stellen die unterste Ebene der Verwaltungsgliederung dar und sind die Zellen unseres Staates. Die Zukunftsfähigkeit Österreichs hängt vom Gesundheitszustand dieser Zellen ab.

Dipl.-Ing. Dr. techn.

Helmut Floegl

Leiter Department für Bauen und Umwelt

Universität für Weiterbildung – DonauUniversität Krems

Die wirtschaftliche und damit verbundene gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte hatten zur Folge, dass große Städte mit vielfältigen Angeboten an Arbeits-, Lebensund Freizeitmöglichkeiten eine Sogwirkung auf viele Menschen aus kleinen Gemeinden ausübten und damit eine Abwanderung in die Städte verursachten.

Die Basis für ein zufriedenes Wohnen hängt vom Funktionieren eines Wohnquartiers und dessen Anbindung an größere Infrastruktur ab. In der Städteplanung hat sich herausgestellt, dass Siedlungsräume mit guter Infrastruktur ab ca. 20.000 m² BGF (Bruttogeschossfläche) als Quartier bereits gut funktionieren können und 50.000 m² BGF eine gute Größe für ein lebenswertes, noch überschaubares Quartier darstellen. Bei einem Verhältnis von 80 % Wohn- und 20 % Nichtwohngebäude ergibt sich damit eine Quartiersgröße von ungefähr 180 bis 500 Wohneinheiten. Das bedeutet 300 bis 1.000 Menschen, die in einem solchen Quartier leben.

Es gibt Gemeinden, die aus vielen verstreuten Einzelgebäuden bestehen, und es gibt jene mit bestehenden dicht verbauten Ortsteilen mit unterschiedlichen Nutzungsformen. Kleinere Gemeinden weisen durch ihre Überschaubarkeit und Naturnähe ein hohes Potenzial auf.

Quartiersentwicklung für eine attraktive Wohnumgebung

Die konkreten Entwicklungsmaßnahmen hängen sehr stark von den bestehenden Strukturen, also von

Gebäuden, Verkehrswegen, Versorgungsinfrastruktur und Anbindung an den öffentlichen Verkehr, ab. In vielen Gemeinden kann das zum Teil leerstehende Ortszentrum als Kern des zentralen Quartiers fungieren. Mit Unterstützung der Eigentümer:innen, Geschäftsinhaber:innen und Bewohner:innen müssen die Verantwortlichen – Bürgermeister:innen, Gemeinderät:innen – ein ambitioniertes Konzept für die Entwicklung und das Management der Quartiere in der Gemeinde angehen. Ein gut funktionierendes Quartier hat ein Zentrum mit einer Basisinfrastruktur wie Trafik, Kaffee und Greißler/Supermarkt und vor allem Begegnungsräume wie Parks, Kinderspielplätze, kleinere Sportplätze, und Sitzgruppen in fußläufiger Entfernung. Die grüne und blaue Infrastruktur soll die Lebensqualität des öffentlichen Raums im Quartier unterstützen und Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten bieten. Solche Quartiere sollen keine reinen Wohnquartiere sein – eine Mischnutzung ist durchaus attraktiv. Gut funktionierende Quartiere bieten einen großen Anreiz: Dort möchte man gerne leben, arbeiten und die Freizeit verbringen.

Professionelle Hausbetreuung trifft auf Quartiersbetreuung Gerade in revitalisierten alten Gebäuden mit weitreichenden öffentlich zugänglichen Flächen ist eine professionelle Hausbetreuung von zentraler Bedeutung für die langfristige Werterhaltung des Bestands und die Sicherstellung der Wohnqualität. Die Hausbetreuung umfasst Aufgaben wie

die regelmäßige Reinigung und Instandhaltung der Gebäude, die Pflege der Grünanlagen, die Entsorgung von achtlos weggeworfenen Zetteln, Dosen und Zigarettenstummeln, die Beseitigung von Kritzeleien auf Betonplatten und Wänden sowie die Durchführung kleinerer Reparaturen. In einem gut funktionierenden Quartier geht die Hausbetreuung nahtlos in die Quartiersbetreuung über. Es gibt keine erkennbaren Grenzen zwischen den öffentlich zugänglichen Teilen der Privatliegenschaften und dem öffentlichen Raum im Quartier. Die Quartiersbetreuung geht über die Dienstleistungen zur Pflege, Wartung und Erhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Raums im Quartier hinaus. Sie hat das Ziel, das soziale Miteinander im Quartier zu fördern und die Lebensqualität der Bewohner:innen zu steigern. Dies trägt nicht nur zur Erhaltung der Gebäude, sondern auch zu einem gepflegten und einladenden Erscheinungsbild des Quartiers bei.

Wir brauchen das gepflegte Quartier als sicheren Hafen für eine stürmische Zukunft Digitalisierung, Klimawandel und soziale Veränderungen haben die Karten neu gemischt. Ein Weitermachen in kleinen Schritten wie bisher reicht bei weitem nicht aus, es beschleunigt nur die negative Entwicklung. Dabei bestehen neue Möglichkeiten für alle Gemeinden – radikales Neudenken ist angesagt. Die Verantwortlichen müssen mit Weitblick handeln, und zwar jetzt.

ROHSTOFF: KALKSTEIN HERKUNFT: REGION DACHSTEIN

Von daheim fürs Daheim: Mineralische Rohstoffe werden hierzulande regional gewonnen, was enorm kurze Transportwege mit sich bringt und das Bauen mit Stein besonders nachhaltig macht.

forumrohstoffe.at