Ein umfassender Ratgeber rund um Mobilität und Logistik

Lesen Sie die gesamte Kampagne auf unternehmensratgeber.info

Ein umfassender Ratgeber rund um Mobilität und Logistik

Lesen Sie die gesamte Kampagne auf unternehmensratgeber.info

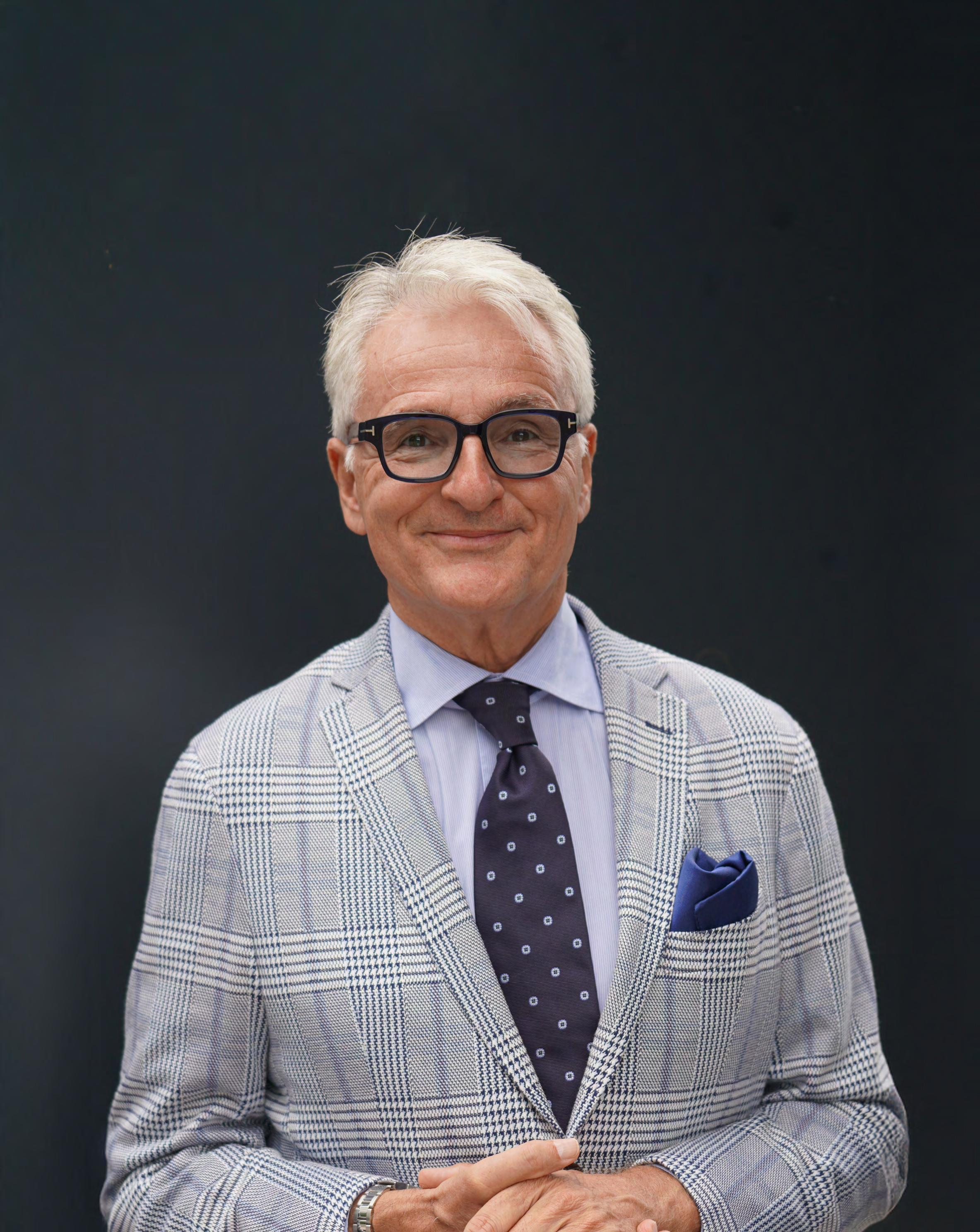

Vom Flottenprofi zum TikTok-Star

Andreas Kral zeigt, wie modernes Fuhrparkmanagement funktioniert.

Erich Pomassl

Wie aus Fuhrparkleiter:innen moderne Mobilitätsmanager:innen werden

Seite 04

James Tennant

Warum die richtige Bereifung im Winter nicht nur für die Sicherheit entscheidend ist

Seite 06

VERANTWORTLICH FÜR DIESE AUSGABE

Wiktoria Bieniek Project Manager Mediaplanet GmbH

Unternehmerischer Blindflug bei den heimischen Lieferketten 18

Dipl.-Ing. Christoph Ecker

Chancen und Herausforderungen bei der Automatisierung im Lager

Project Manager: Wiktoria Bieniek

Business Developer: Paul Pirkelbauer, BA

Lektorat: Sophie Müller, MA

Grafik und Layout: Juraj Príkopa

Managing Director: Bob Roemké

Fotocredits: wenn nicht anders angegeben bei Shutterstock

Medieninhaber: Mediaplanet GmbH, Bösendorferstraße 4/23 · 1010 Wien · ATU, 4759844 · FN 322799f FG Wien

Impressum: mediaplanet.com/at/impressum/ Distribution: Der Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Druck: Mediaprint Zeitungsdruckerei Ges.m.b.H. & Co.KG

Kontakt bei Mediaplanet: Tel: +43 676 847785212

E-Mail: hello-austria@mediaplanet.com ET: 17.09.2025

Bleiben Sie in Kontakt:

Mediaplanet Austria

@mediaplanet.austria

An Herausforderungen mangelt es im Bereich Lieferketten und Transportwesen aktuell nicht. Lösungsansätze für effizientes und zukunftssicheres Arbeiten erklärt Logistikexperte

Sebastian Kummer.

Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der WU Wien

Wie verändern sich Fuhrpark und Fuhrparkmanagement?

Während globale Transportströme aufgrund der Steuerfreiheit – auch was CO 2 betrifft – von Kraftstoffen bei Schiff- und Luftfahrt vergleichsweise günstig bleiben, steigen die Kosten regionaler Transporte, bei denen die Dekarbonisierung merklich an Bedeutung gewinnt. Da die Verlagerung auf die Bahn aber ausbleibt, liegt die große Hoffnung auf batterieelektrischen Lkws. Mit diesen verändert sich auch das Fuhrparkmanagement: Im Gegensatz zum Diesel, wo die Betankung in der Regel kaum Einfluss auf Routenund Einsatzplanung nimmt, muss bei batterie-elektrischen Lkws das Energiemanagement stärker berücksichtigt werden. Das reicht von der Verwendung und Speicherung von selbsterzeugtem Strom bis hin zu softwareoptimierten Ladezeiten für günstige Stromtarife und die Vermeidung von Ladespitzen. Zudem müssen bei der Wahl der Routen Lademöglichkeiten sowie deren Verknüpfung mit Ruhezeiten berücksichtigt werden.

Was sind aktuell die großen Herausforderungen für Supply Chains?

Wir sehen eine Zunahme geopolitischer Disruptionen – Sperren im Suezkanal, Piraterie im Roten Meer bis hin zu US-Zöllen. Insbesondere für globale Supply

LOGISTIKPROFI

Für Ihr Business sind wir im Einsatz.

post.at/businesspaket

Entgeltliche

Chains mit langen Transportwegen bedeutet das, dass sie mit mehr Risiko verbunden sind und finanziell sowie zeitlich schwerer zu kalkulieren werden. Davon profitieren jedoch regionale Supply Chains – auch wenn es Zeit, Innovation und die Entwicklung lokaler Lieferant:innen braucht, diese aufzubauen. Die Herausforderung, diese Regionalisierung im Rahmen der gegebenen Lohnkosten zu wettbewerbsfähigen Bedingungen zu meistern, ist groß; nicht zuletzt auch deshalb, weil Supply Chains klima- und CO 2 -neutral sein bzw. werden sollen.

Welche Trends zeichnen sich ab? Resilienz wird immer wichtiger: Wir sehen, dass Unternehmen zunehmend wieder auf Lagerhaltung setzen, vom Single-Sourcing abgehen und die Regionalisierung von Lieferketten forcieren.

Zugleich schreiten auch Digitalisierung und Automatisierung voran. Es gibt großartige Plattformlösungen zur Optimierung von logistischen Prozessen und der Supply Chain – vom Transport bis hin zum Palettentausch. Automatisierung wird im Lager und auch beim Be- und Entladen immer wichtiger. Das Thema autonomes Fahren hat sich dagegen deutlich abgekühlt, könnte aber ein Comeback feiern, wenn im Pkw-Bereich der Durchbruch gelingt.

Wer in Österreich Paketlogistik sagt, sagt Post. In unserem dichten österreichweiten Logistiknetz sorgen neben unserem großen Post-Team auch modernste Technologie und intelligente Prozesse dafür, dass Ihre Pakete rasch und zuverlässig ankommen. 2024 haben wir 224 Millionen Pakete transportiert – und täglich werden es mehr. Unsere starke Infrastruktur macht uns zu Ihrer starken Versandpartnerin.

Entgeltliche Einschaltung

Den Fuhrpark auf klimafreundliche E-Mobilität umstellen? Wien Energie macht den Umstieg für Unternehmen einfach, wirtschaftlich effizient und transparent.

Im Jahr 2024 wurden erstmals über eine Million Ladevorgänge an Wien Energie-Ladestellen durchgeführt. Und auch das Jahr 2025 könnte neue Rekorde schreiben, was deutlich macht: E-Mobilität wird zunehmend beliebter.

Mit einem engmaschigen Ladenetz macht Wien Energie den Umstieg auf die klimafreundliche Fortbewegungsart einfach. So profitieren Unternehmen, ganz egal, ob es sich um einzelne Firmenautos oder die gesamte Flotte handelt, und ihre Mitarbeiter:innen von maßgeschneiderten und smarten E-Ladelösungen – am Unternehmensparkplatz, zuhause, unterwegs in Wien und an über 21.000 Ladestellen in ganz Österreich.

Klimaflott durch Wien

Elektrisch betriebene Flotten fahren nicht nur leise und emissionsfrei, sondern auch komfortabel durch die Stadt. Im Durchschnitt findet sich in Wien alle 400 Meter eine der über 2.200 öffentlich zugänglichen Ladestellen der Wien Energie. Und der Ausbau läuft auf Hochtouren: Bis Ende 2025 entstehen 900 weitere Wien Energie-Ladestellen im Großraum Wien, darunter vier weitere Schnellladeparks.

Laden im Unternehmen und zuhause

Aber auch außerhalb von Wien unterstützt Wien Energie Unternehmen bei der Versorgung ihrer E-Flotte: E-Ladelösungen von Wien Energie für das Unternehmensgelände machen den Umstieg besonders einfach – umfassende Beratung, Montage sowie laufender Servicesupport bei der Wartung der Ladeinfrastruktur inklusive. Mit flexiblen Ausbauoptionen, individuellen (AC-/DC-)Ladestationen und transparenten Lade-Reports sorgt Wien Energie für einen reibungslosen Betrieb der E-Flotte. Um das Laden für die eigenen Mitarbeiter:innen noch komfortabler zu machen, bietet Wien Energie auch Wallboxen für zuhause und intelligente Ladekabel an, durch die der Kilowattstunden-Verbrauch direkt verfolgt und die Kosten vom Unternehmen vergütet werden können.

Volle Kostentransparenz Wer heute auf eine E-Flotte setzt, investiert nicht nur in den Klimaschutz, sondern auch in die Wirtschaftlichkeit. Mit der Wien Energie Tanke Business-App behalten Unternehmen jederzeit und überall die volle Kontrolle und den Überblick über sämtliche Ladevorgänge – und können die Kosten für

zuhause getätigte Ladungen direkt rückerstatten. Über die mobile App haben auch die Mitarbeiter:innen all ihre Ladungen im Auge.

Die Wien Energie Tanke kWhTarife gehören zu den günstigsten am Markt und wurden bereits mehrfach prämiert. Damit allen Elektroautofahrer:innen die volle Kostentransparenz zur Verfügung steht, rechnet Wien Energie einfach in Kilowattstunden ab. Der Preis ist dabei an allen Wien Energie-Ladestellen derselbe, unabhängig von der Ladegeschwindigkeit (AC-/ DC-Ladestationen). Mit dem Tarif Tanke kWh EXPERT sind auch Vielfahrer:innen zu besonders günstigen Konditionen unterwegs. Zusätzlich profitieren Wien Energie Tanke-Kund:innen von über 19.000 Partner-Ladestellen in ganz Österreich.

VORTEILE DER WIEN ENERGIE E-FLOTTENLÖSUNGEN

• Komplettservice: von der Planung und Installation bis zur regelmäßigen Wartung der Ladeinfrastruktur

• Flexible Ladeoptionen am Arbeitsplatz, zuhause und unterwegs

• Zugriff auf 100 % Ökostrom an Wien Energie-Ladestellen

• Kontrolle der Ladevorgänge und Kosten über die Tanke BusinessApp

Mehr Informationen zu den Wien EnergieLadelösungen für Unternehmen

EXPERTISE

In den letzten Jahrzehnten waren die Verantwortlichkeiten von Fuhrparkleiter:innen überschaubar. Es mussten Autos mit Verbrennungsmotoren betreut und ansonsten einige wenige administrative Aufgaben erledigt werden. Die Hauptfrage lautete: Benzin oder Diesel?

Heute stellt sich die Welt der Fuhrparkleiter:innen deutlich vielschichtiger dar: Die Themen reichen vom Antrieb der Zukunft – Elektromobilität, Brennstoffzelle, Wasserstoff, Hybrid oder doch zum Teil Verbrenner – über genügend Ladestationen und Reichweite bis hin zu Förderungen, steuerlichen Vorteilen, Fristen und Co.

Außerdem ist die gesamte Organisation des Fuhrparks im Wandel. Zum klassischen Leasing sind verschiedene Formen des Operating-Leasings dazu gekommen. Car Sharing und Autoabos sowie öffentliche Verkehrsmittel sind attraktiver geworden – und dann gibt es noch Job-Fahrrad, E-Scooter u. v. m. All diese neuen Mobilitätsarten müssen schließlich im Rahmen von Digitalisierung und rechtlichen Vorgaben gesehen werden.

Insbesondere der öffentliche Fernverkehr in Kombination mit Mietfahrzeugen an Bahnhöfen (Rail & Drive) kristallisiert sich immer mehr als gangbare Alternative heraus und wird von Mitarbeiter:innen gern genutzt. Das geht mitunter schneller als das Fahren mit dem Privat-Pkw, und zusätzlich gewinnt man die Fahrtzeit als Arbeitszeit. Preis-Leistung ist also durchaus attraktiv, ganz abgesehen vom Punkt der Nachhaltigkeit. Die Digitalisierung ist auch im

Fuhrparkbereich ein wichtiger Faktor geworden. Excel und Buchhaltungssoftwares reichen lange nicht mehr aus, um einen Fuhrpark effizient zu führen und planen. Hier ist eine entsprechende Fuhrparkmanagementsoftware essenziell.

Im Bereich der Telematik sind elektronische Routenplaner unabdingbar, um die Fahrzeuge effizient einzusetzen. Ebenso werden elektronische Fahrtenbücher immer wichtiger – einerseits zur Kontrolle der Einhaltung steuerrechtlicher Aspekte, z. B. bei reduziertem Sachbezug oder Heimfahrregelungen, andererseits bei behördlichen Anfragen um nachzuweisen, wer ein Fahrzeug zu einem gewissen Zeitpunkt gelenkt hat.

Ein Thema, das nach wie vor vernachlässigt wird, sind die rechtlichen Aspekte, insbesondere Halterhaftung nach §9 des Verwaltungsstrafgesetzes, regelmäßige Führerscheinkontrolle, Winterreifenpflicht etc. Obwohl hier die persönliche Haftung von Geschäftsführung/Vorstand zum Tragen kommen kann, verlassen sich viele darauf, dass – wie in der Vergangenheit – nichts passiert; anstatt wie vom Gesetz vorgegeben entsprechende Prüfeinrichtungen zu installieren.

Diese umfangreichen und komplexen Aufgaben der Fuhrparkleitung führen dazu, Fuhrparkleiter:innen passenderweise

als „Mobilitätsmanager:in“ zu bezeichnen. Aufgrund der Fülle der Themen ist in den letzten Jahren auch das Angebot an Fachveranstaltungen, z. B. Fleet Convention, e-Mokon, El-Motion etc., deutlich gestiegen. Dies vereinfacht Erkenntnisgewinn und Austausch mit anderen Branchenteilnehmer:innen. Tatsache ist, dass die Vielschichtigkeit der Themen, die Informationsmengen und oft die fehlende Erfahrung den Fuhrparkleiter:innen unmöglich machen, up to date zu bleiben. Hier haben sich in den letzten Jahren Beratungsfelder aufgetan, in denen externe Spezialist:innen Unterstützung geben können. Dies amortisiert sich durch Kosteneinsparungen schnell und hilft darüber hinaus, kostspielige Fehler zu vermeiden, vor allem in den Bereichen Förderungen, Schadensmanagement, Software, Outsourcing etc. Eine der wichtigsten und effizientesten Möglichkeiten bleibt jedoch die Vernetzung. Der Austausch mit anderen Fuhrparkbetreiber:innen gewinnt immer mehr an Bedeutung, da praktisches Wissen geteilt und in Workshops gemeinsam Lösungen erarbeiten werden können. Auch die spezifische Aus- und Fortbildung ist ein wesentlicher Faktor im Fuhrparkmanagement, damit die Fuhrparkleitung die Aufgaben der Zukunft erfolgreich meistern kann.

Erich Pomassl Generalsekretär Fuhrparkverband Austria FOTO: ZVG

Die richtige Bereifung ist ein entscheidender Faktor für Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und rechtliche Absicherung.

werden, wenn bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen Winterreifen mit mindestens 4 mm Profiltiefe montiert sind. Wer gegen diese Vorschriften verstößt, riskiert nicht nur hohe Strafen, sondern im Schadensfall auch Probleme mit der Versicherung. „Winterreifen sind keine bloße Formalität. Sie sind speziell für kalte Temperaturen und glatte Fahrbahnen konzipiert“, informiert James Tennant vom VRÖ-Verband der Reifenspezialisten Österreichs und erklärt weiter: „Der Unterschied liegt in der Gummimischung. Diese ist beim Winterreifen weicher und sorgt bei niedrigen Temperaturen dafür, dass der Reifen elastisch bleibt und den optimalen Grip liefert.“

Sinken die Temperaturen, ist es Zeit für den Reifenwechsel auf Winterreifen. Die Wahl der richtigen Reifen wird dabei für alle Verkehrsteilnehmer:innen zu einem bedeutenden Sicherheitsfaktor. Gerade für Fuhrparkmanager:innen, die Verantwortung für viele Fahrzeuge tragen, geht es nicht nur um gesetzliche Pflichten und Unfallvermeidung, sondern auch um Kostenkontrolle und die Sicherheit der Mitarbeiter:innen.

Fuhrparkmanager:innen stehen in der Pflicht, die Fahrzeuge des Unternehmens rechtzeitig und vollständig auf die Wintersaison vorzubereiten. Dazu gehört einerseits die Terminplanung für den Reifenwechsel und andererseits ebenso die Kontrolle von Profiltiefe, Reifendruck und Zustand. Das korrekte Auswuchten steigert nicht

nur Fahrsicherheit und Komfort, sondern reduziert auch Reifenverschleiß, Treibstoffverbrauch und Reparaturkosten. Reifen, die nicht gewuchtet – also im Ungleichgewicht – sind, verursachen unangenehme Vibrationen und können zu unkontrollierten Lenkbewegungen führen. Ein Beispiel: Eine Unwucht von 10 Gramm wirkt durch die Fliehkraft bei 100 km/h wie ca. 2,5 kg. Das beansprucht Räder/Reifen, Radlager, Achsau ängung und Karosserie. Alle wissen, dass Reifen altern – nur man legt teilweise zuwenig Augenmerk darauf. Auch wenn das Profil noch ausreichend erscheint, ist deshalb auf das Reifenalter zu achten. In Österreich gilt die sogenannte situative Winterausrüstungspflicht. Das bedeutet: Von 1. November bis 15. April dürfen Fahrzeuge nur dann in Betrieb genommen

Viele Unternehmen wie auch Autofahrer:innen fragen sich, ob Ganzjahresreifen eine Alternative zu Sommer- und Winterreifen sein können. In manchen Regionen bzw. Städten, wo wenige Schnee fällt und Straßen meist schnell geräumt werden, kann das sinnvoll sein. Der Ganzjahresreifen ist nach wie vor ein Kompromiss. Da Reifen die einzige Verbindung zwischen dem Fahrzeug und der Fahrbahn sind, beeinflussen ihre Eigenschaften maßgeblich das Fahrverhalten. Die Wahl des richtigen Reifens zur passenden Jahreszeit ist daher ein grundlegender Aspekt.

Für Fuhrparkmanager:innen in Österreich ist die richtige Winterbereifung weit mehr als eine gesetzliche Pflicht. Sie ist eine Investition in Sicherheit, effizient und bietet Rechtssicherheit. Wer rechtzeitig plant, klare Prozesse etabliert und auf hochwertige Winterreifen setzt, schützt nicht nur Fahrzeuge und Mitarbeiter:innen, sondern auch das Unternehmen selbst. Der Winter kommt jedes Jahr aufs Neue – ob er Probleme bringt, hängt maßgeblich von der richtigen Vorbereitung ab.

Entgeltliche

Das smart-Portfolio als strategische Ausrichtung für moderne Unternehmensflotten

Mit dem smart #5 definiert smart die Anforderungen an einen vollelektrischen SUV für den Business-Einsatz neu. Als größtes Modell der smart-Familie vereint er markantes Design, hohe Reichweite und innovative Technologie – und bietet damit eine zukunftssichere Lösung für Unternehmen, die auf nachhaltige Mobilität setzen.

Bis zu 590 km Reichweite (WLTP), 800-Volt-Schnellladetechnologie (10 – 80 % in nur 18 Minuten) und eine Leistung von bis zu 646 PS (BRABUS Version) machen den smart #5 zu einem leistungsstarken Partner im Fuhrpark. Das großzügige Ladevolumen von bis zu 1530 l, ein zusätzlicher Frunk

und ein durchdachtes Innenraumkonzept sorgen für maximale Flexibilität – vom Poolfahrzeug bis zum operativen Einsatz.

Digitale Schnittstellen, intelligente Ladelösungen und ein adaptives Fahrwerk ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Flottenstrukturen. Zahlreiche Assistenzsysteme und ein intuitives Cockpit unterstützen wechselnde Nutzer:innen und sorgen für ein komfortables Fahrerlebnis.

Ergänzt wird der smart #5 durch den smart #1 und smart #3 – zwei vollelektrische Modelle, die im Fuhrpark überzeugen. Ob als Cityflitzer oder repräsentatives Fahrzeug für den Außendienst: Die smart-Familie bietet ein ganzheitliches Mobilitätskonzept

für Unternehmen, die Design, Effizienz und Nachhaltigkeit vereinen möchten.

Probefahrten für Unternehmen und Flottenverantwortliche sind jederzeit möglich. Melden Sie sich jetzt unverbindlich für eine Testfahrt an und erleben Sie den smart #5 im Business-Einsatz.

Probefahrt buchen oder direkt eine Anfrage an das smart Österreich Sales Team senden: fl eet.austria@ smart.com

Probefahrt:

EXPERTISE

Warum der Lkw auch ohne Dieselmotor fixer Bestandteil unserer Gesellschaft bleibt

Längst hätte unsere Politik gerne, dass der Güterverkehr im Land größtenteils auf Schienen stattfindet. Die breite Bevölkerung freilich auch – wird ihr doch vorgegaukelt, dass dies so einfach möglich wäre.

Das Gegenteil ist der Fall, die Gleise zum Supermarkt fehlen immer noch. Und im internationalen Verkehr schaffen es die vielen unterschiedlichen Bahngesellschaften kaum, Güter effizient zu transportieren – ein historisches Dilemma, das auch in Zukunft nicht zu lösen sein wird. Umweltfreundlicher Güterverkehr wird daher auf der Straße passieren müssen.

Herausforderung angenommen

Lkw-Hersteller haben die Herausforderung längst angenommen: Im Fokus emissionsfreier Brummis stehen der batterie-elektrische Antrieb und Wasserstofftechnologien (mit Verbrenner und auch mit Brennstoffzelle). Während die großflächige Industrialisierung von Brennstoffzellen und die Serienproduktion wassersto etriebener Lkw nicht vor den frühen 2030erJahren zu erwarten sind, laufen die batteriebetriebenen Stromer bereits in Serie vom Band. In Österreich gibt es Flottenbetreiber:innen, die schon mehrere derartige Lkws unterschiedlicher Marken im Regelbetrieb einsetzen. Aktuell vergeht hierzulande und europaweit kaum ein Tag ohne eine mediale Jubelmeldung von Produzent über weitere E-Kund:innen.

Das Monatsmagazin „Der Österreichische Transporteur“ begleitet einen dieser Pionier:innen seit der ersten Stunde. In der bereits 17. Folge ziehen wir nach eineinhalb Jahren eine erste Bilanz: Vermutlich noch im Oktober werden die fünf Elektro-Lkws des Güterbeförderers im nationalen Verkehr gemeinsam die Eine-Million-Kilometer-Marke überschreiten. Von kleinen Software-Ungereimtheiten abgesehen laufen die Fahrzeuge zuverlässig. Dass der Unternehmer bereits sechs weitere E-Lkws geordert hat, ist als klares Zeichen für die Zufriedenheit mit der neuen Technologie zu werten. Auch die Fahrer:innen schätzen mittlerweile die Fahrdynamik und die geringe Geräuschkulisse der surrenden Newcomer.

Knackpunkt Infrastruktur Ein wesentlicher Knackpunkt für einen schnelleren flächendeckenden Hochlauf klimaneutraler Antriebe ist die dafür notwendige Infrastruktur: Anders als beim Pkw, wo Fahrer:innen zum Start lediglich eine Ladekarte benötigen, müssen sich Lkw-Betreiber die Infrastruktur selbst bauen. PV-Anlagen sind hier hilfreich – schließlich bieten die Dächer und Wände der Lager- und Wartungshallen

im Güterbeförderungsgewerbe vielerorts eine gute Basis –, ohne Speicher aber fast wertlos. Das erfordert hohe Investitionen, und oftmals kann ohne eigenen Trafo der notwendige Strombedarf von Energielieferant:innen gar nicht bereitgestellt werden. Das Laden unterwegs ohne großen Zeitverlust ermöglicht ausschließlich „Megawatt Charging“ (MCS), hier hinkt die Infrastruktur europaweit noch völlig hinterher. Aufgrund von mangelndem politischen Engagement nehmen die Lkw-Hersteller das Heft in diesem Bereich selbst in die Hand: Die drei großen Gruppen wollen gemeinsam europaweit mindestens 1.700 öffentliche Ladepunkte errichten.

Fazit

Die Zukunft des Lkws hängt am Strom. Batterie-elektrische Modelle sind lieferbar und funktionieren, der Ausbau der Ladeinfrastruktur bestimmt das Tempo der Transformation. Der Anteil des Lkws an der Güterbeförderung wird ein (zumindest) gleich hoher bleiben. Vielleicht erlangt dessen emissionsloses Surren statt des Brummens auch eine höhere Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit. Hersteller und Betreiber hätten es sich verdient.

Entgeltliche Einschaltung

Immer mehr Unternehmen und öffentliche Betriebe setzen im Rahmen der Mobilitätswende auf die Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge – einerseits, um Emissionen zu reduzieren und langfristig Kosten zu sparen, und andererseits, um den Vorgaben des European Green Deals1 gerecht zu werden. Doch gerade im Bereich „Bus & Truck Charging” zeigt sich: Der Umstieg erfordert weit mehr als nur die passenden Fahrzeuge – hier kommt MOON POWER ins Spiel.

Größere Fahrzeuge bedeuten größere Anforderungen

Wie aktuelle Zahlen des europäischen Automobilverbands ACEA zeigen, wurden 2024 EU-weit über 6.500 E-Busse und mehr als 7.500 E-Lkws neu zugelassen2 – Tendenz steigend, insbesondere in Ländern wie Deutschland und Italien. Doch E-Lkw- und Busflotten stellen besondere Herausforderungen für die Ladeplanung dar: hohe Ladeleistungen, kurze Zeitfenster, einen großen Platzbedarf und oft individuelle Betriebszeiten. Gleichzeitig müssen Netzkapazitäten effizient genutzt, Betriebskosten im Blick behalten und die Infrastruktur leistungsfähig und skalierbar gestaltet werden, etwa für wachsende Flotten oder neue Standorte.

MOON POWER für ganzheitliche Lösungen

Als österreichische Komplettanbieterin setzt die MOON POWER GmbH, ein Tochterunternehmen

der Porsche Holding, genau hier an: MOON POWER unterstützt Logistiker:innen und Verkehrsbetriebe bei der Elektrifizierung ihrer Schwerlastflotten mit durchdachter Ladeinfrastruktur mit bis zu 1.000 kW, leistungsfähiger Hardware und dem anwendungsfreundlichen Backend-System B-MoRe. Damit lassen sich Ladevorgänge steuern, überwachen und automatisiert abrechnen – egal, ob am Betriebshof, unterwegs oder an öffentlichen Ladepunkten geladen wird.

Lastmanagement und Betriebsintegration

Gerade bei hoher Ladeleistung bietet MOON POWER darüber hinaus ein intelligentes Lastmanagement, um Lastspitzen zu vermeiden und die Infrastruktur effizient auszunutzen. Gleichzeitig werden Ladezeiten in Betriebsabläufe integriert, etwa bei Bussen im Linienbetrieb oder Lkws mit festen Lieferzeiten. Diese Herausforderungen gilt

1 The European Green Deal - Europäische Kommission

es auch künftig im Rahmen der wachsenden E-Bus- und E-TruckBranche zu lösen.

Fazit

Die Elektrifizierung von Bus- und Lkw-Flotten ist eine anspruchsvolle, aber zukunftsweisende Aufgabe – sowohl aus ökologischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht. Wer frühzeitig in eine strategisch geplante, intelligente und skalierbare Ladeinfrastruktur investiert, schafft nicht nur operative Sicherheit, sondern senkt auch langfristig die Betriebskosten und trägt nachhaltig zur Einhaltung der Klimaziele bei. Die aktuellen Zulassungszahlen der ACEA zeigen klar: Der Bedarf wächst, und mit ihm die Anforderungen an eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur. MOON POWER begleitet Sie auf dem Weg dorthin – von der ersten Analyse über die Umsetzung bis hin zum laufenden Betrieb.

2 ACEA-Jahresbilanz: Mehr E-Busse bevölkern Europas Straßen, E-Lkw verlieren an Fahrt - electrive.net

Lesen Sie mehr unter moon-power.com

Entgeltliche Einschaltung

In einer zunehmend dynamischen Geschäftswelt ist Mobilität ein entscheidender Erfolgsfaktor. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Fahrzeugflotten effizient, kostengünstig und nachhaltig zu verwalten.

Genau hier setzt das Flottenmanagement von s Leasing, einem Unternehmen der Erste Bank Gruppe, an: Es bietet maßgeschneiderte Lösungen für den gesamten Fuhrpark (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) – unabhängig von Größe oder Branche.

Was bedeutet Flottenmanagement bei s Leasing?

Flottenmanagement bedeutet die vollständige Übernahme der Verwaltung und Organisation von Unternehmensfahrzeugen durch einen externen Dienstleister. s Leasing übernimmt dabei sämtliche Aufgaben rund um den Fuhrpark: von der Fahrzeugbeschaffung über die Finanzierung und Versicherung bis hin zu Wartung, Schadensabwicklung und Reporting. Ziel ist es, Unternehmen zu entlasten, Kosten zu optimieren und die Mobilität der Mitarbeiter:innen sicherzustellen.

Die Vorteile auf einen Blick

• Kostenersparnis: Bereits ab einem Fahrzeug können Unternehmen ihre Fuhrparkkosten um bis zu 20 % senken. Durch objektive Kostenvergleiche und

transparente Abrechnungen wird eine hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

• Zeitgewinn: Die Verwaltung eines Fuhrparks bindet interne Ressourcen. s Leasing übernimmt diese Aufgaben vollständig, sodass sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

• Planungssicherheit: Dank monatlicher Gesamtrechnungen und klarer Kostengarantien behalten Unternehmen jederzeit den Überblick über ihre Ausgaben.

• Full Service für Mitarbeiter:innen: Durch Services wie bargeldloses Tanken bzw. Stromladen mit der ServiceCard, Schadensmanagement und Reifenservice wird die Fahrzeugnutzung für Mitarbeiter:innen komfortabler und effizienter gestaltet.

Individuelle Beratung und nachhaltige Mobilität s Leasing versteht sich als innovatives Dienstleistungsunternehmen, das individuelle Lösungen für alle Kund:innen entwickelt. Die Beratung erfolgt markenunabhängig und orientiert sich an den tatsächlichen Bedürfnissen

des Unternehmens. Dabei spielt auch Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle: Die Expert:innen von s Leasing beraten zu alternativen Antriebsarten und Fördermöglichkeiten für umweltfreundliche Mobilitätslösungen.

Digitales Reporting und Transparenz

Ein weiterer Pluspunkt ist das digitale Flotten-Reporting. Unternehmen erhalten laufend aktuelle Informationen über Fahrzeugnutzung, Kostenentwicklung und Wartungsintervalle. Diese Transparenz ermöglicht eine fundierte Entscheidungsbasis für zukünftige Maßnahmen und Investitionen.

Fazit

Das Flottenmanagement von s Leasing ist mehr als nur eine Dienstleistung – es ist ein strategisches Tool für moderne Unternehmensmobilität. Mit einem erfahrenen Team, umfassenden Services und der Stärke eines führenden Finanzdienstleisters bietet s Leasing eine zukunftsorientierte Lösung für alle, die ihre Mobilität effizient und nachhaltig gestalten wollen.

Entgeltliche Einschaltung

Die ibiola Mobility Solutions GmbH ist ein österreichisches Tochterunternehmen der Energie Steiermark, das zukunftsweisende, digitale Mobilitätslösungen made in Austria für Fuhrparks entwickelt und anbietet. Das Unternehmen zielt darauf ab, Fuhrparkmanagement und -digitalisierung sowie Sharing-Konzepte effizient, modular und skalierbar für unterschiedlichste Kund:innen bereitzustellen.

Kernprodukte sind dabei ibiola4me, ibiola4fleets und ibiola2share. Sie bieten Funktionen wie das elektronische Fahrtenbuch, Live-Tracking, Track-and-Trace, die digitale Fahrzeugakte, den schlüssellosen

Zugang, die automatische Abrechnung, eine Buchungsfunktion und offene API-Anbindung (z. B. SAP-Systeme).

Die Produkte von ibiola sind – je nach Anwendungsgebiet – maßgeschneidert einsetzbar und bieten Features für kleine (fünf oder weniger Fahrzeuge) und große Fuhrparks (über 100 Fahrzeuge). Darüber hinaus ermöglicht die Kombination von ibiola4fleets und ibiola2share der Fuhrparkleitung, Dienstfahrzeuge einerseits effizient und digital zu verwalten und andererseits in Form eines Corporate Pool-Sharing allen Mitarbeiter:innen zugänglich zu machen.

Zahlreiche Unternehmenskund:innen und Kommunen aus

dem DACH-Raum vertrauen bereits auf die Lösungen der ibiola mobility solutions GmbH: Ihre Fuhrparks sind dank maßgeschneiderter Lösungen nicht nur digitalisiert auf einer Plattform abgebildet, sondern auch höchsteffizient hinsichtlich der Auslastung der Fahrzeuge und der Kostensteuerung.

Dies gehört dank ibiola der Vergangenheit an:

• Excel-basierte Fuhrparkverwaltung

• Fahrzeugbuchung via Kalender

• Manuelle Dokumentenablage, Schlüsselverwaltung, Schadensabwicklung

Innovative Mobilität

Maximale Sicherheit

Digitaler Vorsprung

Effiziente Prozesse

Maßgeschneiderte Konzepte

Umfassender Service

Modernes Fuhrparkmanagement: „Ich lenke täglich 200 Fahrzeuge!“

Andreas Kral, Flottenmanager, spricht im Interview von den Herausforderungen, mit denen er im Tagesgeschäft als Fuhrparkexperte konfrontiert ist – und wie sie sich meistern lassen.

Was war bisher die größte Herausforderung in Ihrem Fuhrpark – und wie haben Sie diese gemeistert?

Unsere rund 200 Fahrzeuge – ca. 50 Prozent davon Pkw, der Rest KleinLkw – sind per Operating Leasing geleast, mit allen zugehörigen Dienstleistungen. Wir haben zwei Leasinganbieter und hatten zwei Versicherungen. Die Rückgabekosten, die unsere beiden Leasinggeber verrechneten, waren hoch und höher – ich spreche hier von mehreren Tausend Euro pro Fahrzeug. Weder der Kilometerstand noch die Fahrzeuggröße (Pkw oder Lkw) machten einen Unterschied dabei. Es galt, diese Kosten massiv zu senken.

Rückgabekosten senken

Wir lassen daher jedes Fahrzeug vor der Rückgabe zunächst von gerichtlich beeideten Sachverständigen besichtigen. Eine:r der beiden Anbieter:innen verstand, dass es einen Unterschied zwischen ‚Gebrauchsspuren‘ und ‚echten Schäden‘ gibt. Wir haben nunmehr bei einem Anbieter sehr faire und akzeptable Rückgabekosten. Das zweite Leasing-Unternehmen verspricht in den ‚Rückgabekatalogen‘ zwar eine faire Fahrzeugbewertung, was sich marketingtechnisch toll anhört. Doch in der Praxis sah das bis auf wenige Ausnahmen gänzlich anders aus. Dass es bei ein und demselben Fahrzeug derart abweichende ‚Expertenmeinungen‘ gibt, interessiert nicht. Somit kaufen wir die Fahrzeuge öfters an und vermarkten sie selbst – damit fahren wir günstiger.

Versicherungskosten senken

Mit den Versicherungen vereinbarten wir, vorhandene Schäden nicht reparieren zu lassen, sondern

sie basierend auf einem Sachverständigengutachten lediglich abzulösen – vorausgesetzt, die Fahrzeuge sind betriebs- und verkehrssicher und schaden unserem Image nicht durch ihren Zustand. Das ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Die Versichernden müssen bei den Pkws keine Mehrwertsteuer ersetzen, da kein Leistungsaustausch stattfindet; und wir haben das Fahrzeug nicht tagelang herumstehen, um es zu reparieren. Dies wirkt sich günstig auf den Schadenssatz aus: Wir vermeiden Erhöhungen von Prämien und Selbstbehalten – oder zögern diese hinaus.

Welche Investition war für Sie ein Gamechanger?

Telematiklösungen, die zeigen, wann ein Service nötig ist, welchen Kilometerstand der Wagen hat und wo er sich befindet, helfen uns sehr – auch beim Optimieren der Routenplanung und Auslastung. Zudem ersetzen sie das manuell geführte Fahrtenbuch.

Wenn Sie heute neu starten würden: Was würden Sie anders machen?

1. Rahmenverträge oder AGB unterfertigen: Hier rate ich dringend, diese nicht nur Jurist:innen zur Prüfung zu geben, sondern auch der Fuhrparkleitung. Der Gerichtsstand ist nicht relevant – wie Verträge hinsichtlich Laufzeit und Kilometerleistungen angepasst werden ‚dürfen‘ hingegen schon. Einige Leasingunternehmen stellen eine sogenannte Matrix zur Verfügung, anhand derer die Entgeltberechnung erfolgt. So ist man nicht von deren ‚Goodwill‘ abhängig. Nach meiner Erfahrung wird sowas allerdings selten

von Jurist:innen empfohlen.

2. Rückgabezustand bewerten: Es ist fair, den Minderwert zu ersetzen. Die Fairness der Praxis, dass sich Leasinggeber zusätzliche Margen durch die vollständige Verrechnung jedes Kratzers sichern, ist fraglich –insbesondere bei Stundensätzen von mehr als 210 Euro netto im Raum Wien sowie bei Fahrzeugen mit einem Alter von sechs Jahren und einer Laufleistung von 180.000 km.

3. Fuhrparkmanagement-Anbieter:innen auswählen: Ein Vergleich der Leasingraten alleine ist nicht sinnführend.

4. Gesamtbetriebskosten (total costs of ownership, TCO) ansetzen: Auch bei den TCO gibt es Grenzen, ich sage nur: beheizte Scheiben.

5. Restwert von Spezialfahrzeugen bestimmen: Fahrzeuge mit Aufund/oder Umbauten sowie Ladebordwänden werden wir nicht mehr per Operating Leasing finanzieren, da es schwer für die Leasinggebenden ist, deren Restwert richtig einzuschätzen. Es gibt nämlich nur eine sehr eingeschränkte Gruppe von Gebrauchtwagen-Interessent:innen, weshalb der Wert eher (zu) vorsichtig angesetzt wird.

Welche Trends werden Ihre Arbeit als Fuhrparkmanager künftig am stärksten verändern? Aufgrund der hohen Personalkosten wird zunehmend mehr an Leasingprovider:innen ausgelagert – zumindest so lange, bis deren Endabrechnung präsentiert wird. Der Umstieg auf E-Antrieb sowie die Digitalisierung verschiedener Prozesse werden unseren Alltag weiterhin stark bestimmen.

Dienstreisen gehören für viele Unternehmen zum Alltag – doch sie belasten nicht nur das Budget, sondern hinterlassen auch einen großen CO2-Fußabdruck. Immer mehr Unternehmen achten dabei deshalb auf die Umweltbilanz. Und es lohnt sich.

Die Österreicher:innen machten im Vorjahr rund 3,8 Mio. Geschäftsreisen, 51 % davon ins Ausland. Das bedeutet für Unternehmen sowohl hohe Kosten, als auch eine schlechte Umweltbilanz bei Benutzung von Pkw oder Flugzeug – was sehr oft der Fall ist, wie Daten von Statistik Austria zeigen. Die Hälfte der Geschäftsreisenden ist mit dem Pkw unterwegs, innerhalb Österreichs sind es sogar zwei Drittel. Jede vierte Dienstreise erfolgt mit dem Flugzeug, bei den Auslandsgeschäftsreisen beträgt der Fluganteil sogar fast die Hälfte. Fliegen verursacht auf Kurz- und Mittelstrecken pro Personenkilometer 31-mal so viele klimaschädliche Treibhausgase wie Bahnfahren. Wer mit einem Verbrennerauto reist, verursacht laut Umweltbundesamt in Summe pro Personenkilometer 25-mal so viele Treibhausgase wie beim Bahnfahren. Und auch mit dem E-Auto sind es inklusive Fahrzeugherstellung und Energieerzeugung 11-mal so viele Emissionen.

Doch immerhin jede:r fünfte Geschäftsreisende fährt mit der

Bahn und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Ein weiterer Vorteil des Bahnfahrens ist die nutzbare Reisezeit. Beim diesjährigen VCÖ-Bahntest gaben zwei Drittel der Fahrgäst:innen an, die Bahnfahrt auch zum Arbeiten zu nutzen. Und während Flughäfen außerhalb der Stadt liegen, kommt man mit der Bahn in der Regel zentrumsnah an.

Unternehmen können wesentlich dazu beitragen, die Umweltbilanz der Dienstreisen zu verbessern. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Reiserichtlinie. In dieser sollte festgehalten werden, welche Verkehrsmittel vorrangig zu verwenden sind und wann eine Reise durch eine Videokonferenz zu ersetzen ist. Zentral für die Akzeptanz von Reiserichtlinien ist die Unterstützung und Vorbildfunktion der Führungskräfte. Die Erfahrungen während der Coronapandemie haben gezeigt, dass Videokonferenzen eine geld- und zeitsparende Alternative zu Präsenzterminen sind. In der Reiserichtlinie kann beispielsweise ein Prinzip sein, dass für Strecken bis zu 700 km die Bahn zu nutzen

ist. Bei Dienstreisen mit dem Pkw können Fahrgemeinschaften und die Verwendung von E-Autos statt Verbrenner verankert werden. Ist ein Flug unvermeidbar, sollte Economy-Class gebucht werden –Business- und First-Class weisen durch mehr Platz und zusätzliche Leistungen eine schlechtere Umweltbilanz auf.

Ein großes Schweizer Versicherungsunternehmen macht es vor: Bereits 2021 hat es als erstes Unternehmen weltweit eine interne CO2-Abgabe für Geschäftsreisen eingeführt. Die CO2-Abgabe ist mit dem Reisebudget der Abteilungen zu begleichen. Ein Dashboard mit Echtzeitdaten zeigt zudem den CO2-Fußabdruck jeder Geschäftsreise und unterstützt so die bewusste Entscheidung, ob eine Reise notwendig ist – und mit welchem Verkehrsmittel sie absolviert wird. Die Kosten- und Umweltbilanz von Dienstreisen zu verbessern, ist keine Raketenwissenschaft. Lösungen gibt es – und je früher sie umgesetzt werden, umso besser für Unternehmen, Beschäftigte und die Umwelt.

Mehr Informationen über Dienstreisen und Beispiele für Reiserichtlinien fi nden Sie unter www.vcoe.at

Waren Versicherungsprämien in den letzten Jahren nicht das große Thema im Bereich Fuhrparkkosten (ca. 10 % der Gesamtkosten), so hat sich das in den letzten Monaten deutlich verändert.

Text Henning Heise

Über 80 % der österreichischen Unternehmen sind aktuell mit einem negativen Schadensverlauf im Versicherungsbereich konfrontiert. Das heißt, ihre Versicherung gibt mehr Geld für Reparaturen nach Unfällen aus, als sie über Prämien einnimmt. Doch wie kommt es zu diesem negativen Schadensverlauf?

Die Gründe sind vielfältig. Erstens: Die Schadenshäufigkeit hat zugenommen. Die Unfallhäufigkeit bei Firmenfahrzeugen liegt im Durchschnitt bei einem Schaden pro Fahrzeug und Jahr. Zweitens: Die Reparaturkosten haben sich in den vergangenen Jahren sehr stark nach oben entwickelt, weil u. a. die Stundensätze in den Werkstätten in den letzten drei Jahren um über

26 % gestiegen sind; die Preise für Ersatzteile noch stärker.

Dies hat zur Folge, dass die Versicherungsprämien massiv angehoben werden, was wiederum die Fuhrparkkosten deutlich erhöht. Prämiensteigerungen und die Aufwendungen im Schadensfall, Selbstbehalt, Arbeitszeiten und Verdienstausfall belaufen sich auf 20 bis 30 % Erhöhung.

Die magische Kurzform für entsprechende Gegenmaßnahmen lautet PASM und steht für Pro Aktives Schadens Management. Dies gliedert sich in fünf Bereiche. Im ersten Bereich wird der Schadensverlauf der Vergangenheit analysiert, um die häufigsten Ursachen zu erörtern. Im zweiten Schritt werden gemeinsam mit

den Fahrer:innen die Erkenntnisse ausgewertet und die Auswirkungen aufgezeigt.

Anschließend werden in der dritten Phase Trainings durchgeführt, die mit einem Risikoevaluierungstest beginnen, um die Risikofaktoren der einzelnen Lenker:innen zu erkennen. Au auend darauf erhalten sie individuelle OnlineTrainingsmodule, die anhand verschiedener Verkehrssituationen Gefahrenpotenziale und Konsequenzen aufzeigen. Dies stärkt die Sensibilisierung für Gefahren und fördert die vorausschauende und sicherere Fahrweise. Ergänzend werden auch reale Fahrtrainings angeboten.

Die vierte Phase fokussiert sich auf die Senkung der Kosten im

Schadensfall – durch die Auswahl zertifizierter Werkstätten, in denen die Reparatur im Vordergrund steht und nicht der Teiletausch. Außerdem kommen hauptsächlich alternative Reparaturmethoden wie Spot & Smart Repairs zur Anwendung. In der fünften Phase wird regelmäßig die Entwicklung der Schadenshäufigkeit und der Schadenskosten analysiert; und ebenso der erreichte Erfolg der gesetzten Maßnahmen. So kann erkannt werden, in welchen Bereichen nachgeschärft werden muss.

Durch den Einsatz von PASM konnten negative Schadensverläufe saniert werden: I n Spitzenbereichen wurden die Schadenshäufigkeit und die -kosten um bis zu 65 % reduziert.

Optimale Ausnutzung der verfügbaren Netzkapazität

Dynamisches Lastmanagement zeitgleicher Ladevorgänge

Integration von PV-Ertrag, Speicher und Gebäude

Volle Transparenz, Priorisierung und Optimierung

Effiziente und intelligente Steuerung des Gesamtsystems

SOPHIE

Lieferketten sind die Lebensadern unserer modernen Gesellschaft. Sie bestimmen nicht nur, ob Joghurt im Kühlregal steht. Sie entscheiden über Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten, Wettbewerbsfähigkeit und letztlich Wohlstand und Sicherheit. Umso erschreckender, wie wenig wir darüber wissen.

Ein System voller blinder Flecken Aktuelle Umfragen offenbaren eine dramatische Wissenslücke: Nur etwa 6 % der Unternehmen geben an, ihre Lieferketten vollständig zu kennen. Wir navigieren in dichtem Nebel; erschwerend ist die große Dynamik der Netzwerke. Jährlich ändern sich rund 50 % aller Geschäftsbeziehungen.

Dringlichkeit der Transparenz Noch nie war es also wichtiger, Licht ins Dunkel zu bringen. Drei zentrale Herausforderungen machen dies deutlich:

• Versorgungssicherheit: Die Pandemie und geopolitische Konflikte haben uns vor Augen geführt, wie fragil die Versorgung ist, von Halbleitern bis hin zu medizinischer Ausrüstung.

Herr Stadler, stellung AUSTRIA? weggründe? In Österreich Autos mittlerweile elektrifiziert TÜV AUSTRIA haltige Verbesserung und Qualität. erbringen allem bei Ort. Das bedeutet: tausenden Zertifizierungstätigkeiten ist unser Anteil unserer verantwortlich. rung reduziert den Impact Mission. Ein weiterer lende Sachbezug Mit einem EXPERTISE

• Wirtschaftlicher Standort: Um in der globalisierten Welt als Wirtschaftsstandort Europa wettbewerbsfähig zu bleiben,

müssen Unternehmen ihre Lieferketten resilient gestalten.

• Nachhaltigkeit: Die Verantwortung eines Unternehmens endet nicht am eigenen Werkstor. Nachhaltigkeit erfordert Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette.

Technologie als Augenöffner Die Forschung bietet revolutionäre Werkzeuge. KI verändert unsere Fähigkeit, ein klares Bild komplexer Netzwerke zu zeichnen. Wo früher Analyst:innen in mühsamer Kleinstarbeit Unternehmensberichte, Referenzen etc. durchforsteten, kann KI heute konkrete Lieferbeziehungen aus riesigen Datenmengen extrahieren –schneller, kostengünstiger und mit bisher unerreichter Skalierung. Doch KI ist nicht allwissend. Hier kommen moderne Simulationsmodelle ins Spiel. Das Wissen darüber, welche Komponenten z. B.

für den Autobau benötigt werden, ist oft öffentlich zugänglich. Kombiniert man es mit Unternehmensdaten, lassen sich detaillierte Liefernetzwerke erstellen. Diese digitalen Zwillinge sind realen Systemen in ihren Eigenschaften verblüffend ähnlich.

Strategisches Gestalten Damit können wir unzählige Szenarien vorab durchspielen und die Auswirkungen von Entscheidungen bewerten, bevor wir sie real teuer bezahlen müssen.

Heute ist eine präzise Darstellung der Vernetzung technologisch möglich. Dies erlaubt uns, Schwachstellen gezielt zu beseitigen. Angesichts multipler (geopolitischer) Krisen ist es entscheidend, diesen Weg zügig und mit europäischer Souveränität zu beschreiten.

Lesen Sie mehr unter www.ascii.ac.at

Österreichs THG-Quoten Spezialist

Top Konditionen

Opt. Gewinnbeteiligung

Jede Struktur

Mehrere Standorte & Konzerne/Gruppen

Maximaler Ertrag

Kompetente Beratung

CleanFuture GmbH FN 604514t Gericht: Wiener Neustadt

Entgeltliche Einschaltung

100% Sicherheit

Volle Deckung durch Abnehmer aus der Mineralölindustrie

Alle THG-Quellen

Alle Arten von Ladestellen PKW-, LKW-, Bus-Fuhrparks

Einfache Abwicklung

Persönliche Betreuung

der THG-Ansprechpartner für Firmen und Fuhrparks

co2prämie@cleanfuture.at

+43 1 928 08 79

co2prämie.at

Die CO2-Prämie ist ein Produkt der CleanFuture GmbH Dem Spezialisten für THG-Quoten aus Österreich

Bernhard Stadler, Leiter Fuhrpark Automotive bei TÜV AUSTRIA, spricht im Interview über die Umstellung von Fuhrparks auf E-Mobilität – und erklärt, warum der Dialog mit den Mitarbeiter:innen vor der Umsetzung entscheidend ist.

Herr Stadler, wie läuft die Umstellung auf E-Mobilität bei TÜV AUSTRIA? Was waren die Beweggründe?

In Österreich haben wir von 640 Autos mittlerweile gut ein Drittel elektrifiziert – Tendenz steigend.

TÜV AUSTRIA steht für die nachhaltige Verbesserung von Sicherheit und Qualität. Unsere Expert:innen erbringen ihre Leistungen vor allem bei unseren Kund:innen vor Ort. Das bedeutet: Bei hunderttausenden Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungstätigkeiten pro Jahr ist unser Fuhrpark für den größten Anteil unserer CO2-Emissionen verantwortlich. Seine Elektrifizierung reduziert also maßgeblich den Impact entsprechend unserer Mission.

Ein weiterer Grund ist der fehlende Sachbezug beim Firmenauto. Mit einem Elektroauto steigen die

Mitarbeiter:innen deutlich besser aus: Es ist kosteneffizienter und natürlich umweltschonender als ein Auto mit Verbrennungsmotor.

Was gilt es, bei Ladeinfrastruktur und administrativem Aufwand zu beachten?

Bei der Einführung der E-Mobilität ist zu berücksichtigen, dass auch die Mitarbeiter:innen bei der Umstellung auf Elektroautos begleitet werden müssen. Je nach Tätigkeitsprofil wählen wir die E-Fahrzeuge individuell und gemeinsam mit unseren Expert:innen aus.

Unser Fuhrparkmanagement erklärt die Handhabung der Ladekarten und macht die neuen E-Fahrer:innen mit der notwendigen Fahrweise und der Streckenplanung entlang verfügbarer Lademöglichkeiten vertraut. Wir sehen das im

Fuhrparkmanagement nicht als zusätzlichen Aufwand, sondern als wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Wir gehen daher in unserem TÜV AUSTRIA Akademie-Kurs „Elektromobilität im Fuhrparkmanagement“ besonders auf administrative Themen ein.

Kommen wir zum Thema HomeCharging … Immer mehr Mitarbeiter:innen von TÜV AUSTRIA laden ihr E-Fahrzeug zuhause. Meistens wird der Überschuss einer PV-Anlage ins Auto eingespeist. Wir haben uns in Österreich für eine App-Lösung zur Vergütung dieser Einspeisung entschieden, die sehr gut angenommen wird.

Was muss ich bei der Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität zusätzlich beachten?

Wir stellen unseren Fuhrpark entlang der Vereinbarkeit des erforderlichen Fahrprofils unserer Mitarbeiter:innen mit E-Mobilität um. Stand heute können nicht alle Anforderungen als Dienstleistungsunternehmen mit den derzeit am Markt verfügbaren E-Fahrzeugen erfüllt werden. Wo es möglich ist, erbringt TÜV AUSTRIA seine Dienstleistungen auf soziale, umweltbewusste und ethische Weise mit E-Mobilität.

Um mehr über unsere Nachhaltigkeitsprojekte zu erfahren, lesen Sie den TÜV AUSTRIA Nachhaltigkeitsreport: tuvaustria.com/ csrreport.

Außerdem empfehle ich den Kurs „Elektromobilität im Fuhrparkmanagement“ der TÜV AUSTRIA Akademie: www.tuv-akademie.at/ kurs/elektromobilitaet-im-fuhrparkmanagement.

Dipl.-Ing. Christoph Ecker

Geschäftsbereichsleiter | Logistik und Supply Chain Management Fraunhofer Austria Research GmbH

Die Automatisierung eines Lagers bringt viele Vorteile, aber auch Stolperfallen mit sich. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung und häufige Fehler erläutert Christoph Ecker, Geschäftsbereichsleiter Logistik und Supply Chain Management bei Fraunhofer Austria.

Wir befassen uns seit Jahren mit Lagerplanung und Automatisierung und können beobachten: Waren es früher eher Kosteneinsparungen, die den Anstoß zur Automatisierung des Lagers gaben, ist es heute der Fachkräftemangel. Automatisierung ist pure Notwendigkeit geworden, um als Unternehmen lieferfähig zu bleiben. Dennoch darf nichts überstürzt werden. Automatisierung ohne systematische, datenbasierte Lagerplanung führt zu unzufriedenstellenden Ergebnissen und Investitionsfehlentscheidungen.

Autonome Shuttles, automatisierte Kleinteilelager, Transportmittel wie Stapler oder mobile Robotik: Es gibt viele Möglichkeiten der Lagerbewirtschaftung. Essenziell ist die richtige Technologie für den individuellen Betrieb. Hier sind

auch Restriktionen wie maximale Bauhöhe oder geplanter Personaleinsatz zu berücksichtigen. Außerdem muss klar sein, ob und wie stark das Unternehmen wachsen soll. Realistische Annahmen und entsprechende Bedingungen sind wichtig. Gibt es in der Region potenziell genug Mitarbeitende und geeignete Verkehrsinfrastruktur für dieses Wachstum?

Ist die Planungsgrundlage für mindestens zehn Jahre geklärt, gilt es, die Ist-Prozesse im Lager zu analysieren, um zu verstehen, was automatisiert werden kann. Hier beobachten wir häufig Stolperfallen: Prozesse sind im Unternehmen zwar definiert, werden aber in der Realität nicht nach Plan umgesetzt, z. B. wenn es um das sofortige und richtige Einpflegen von Wareneingängen geht. Ohne sorgfältiges Datenmanagement gibt es keine solide

Datenbasis für eine verlässliche Lagerautomatisierung. Mit einem unabhängigen Partner können Zielsetzungen definiert, Restriktionen geklärt und Prozesse analysiert werden. Oft zeigen sich hier bereits Verbesserungspotenziale, die auch ohne Automatisierung schnell umgesetzt werden können. Basierend auf den erhobenen Prozessen und Daten erfolgen Technologieauswahl, Konzepterstellung und Layoutplanung. Anhand individueller Prioritäten wie Kosten, Nachhaltigkeit oder Flexibilität erfolgen eine erste Konzeptauswahl und dann eine detaillierte Ausplanung. Diese belastbaren Daten vermeiden unnötige Kosten, erlauben eine fundierte Entscheidung und führen zu erfolgreicher Automatisierung.

Lesen Sie mehr unter www.fraunhofer.at

META Lagertechnik ist Ihr Spezialist in Österreich und Italien, wenn es um kundenspezifisch perfekt angepasste Fördertechniksysteme und automatisierte Intralogistiklösungen für unterschiedliche Branchen geht. Mit der effizienten Kombination aus Regal- und Fördertechnik entwickeln unsere erfahrenen Profis nachhaltig profitable Lösungen für Ihr Lager.

Lagerautomatisierung – so flexibel wie Ihre Branche!

Unsere META-ILS Experten entwickeln für Sie

Projektlösungen für Beförderung und Lagerung, die exakt auf die Bedürfnisse Ihrer Branche und Ihre wirtschaftlichen Ziele zugeschnitten sind.

Handel

Pharmazie

Logistik

Produktion

e-Commerce

Automobilindustrie

Tel: +43 22367107140

E-Mail: meta-wien@meta-online.com

www.meta-regale.at

Franz Staberhofer, Obmann des VNL (Verein Netzwerk Logistik), Leiter des Logistikums Steyr und ASCII-Vizepräsident, spricht über die Rolle der Politik, neue Initiativen und die Zukunft im Bereich der Logistik.

Franz Staberhofer

Obmann Verein

Netzwerk Logistik

Leiter Logistikum

Steyr

ASCII-Vizepräsident

Inwiefern wird im Programm der aktuellen Regierung für ein funktionierendes Transportwesen gesorgt? Was hat der VNL dazu beigetragen?

Essenziell für die Versorgungssicherheit ist der Umgang mit Engpässen, die durch die Baustellen bei Schiene und Straße in Deutschland langfristig das Logistiksystem empfindlich beeinflussen werden. Dazu liefern wir Beiträge zur Transparenz.

Generell setzt das Regierungsprogramm deutliche Akzente: Dekarbonisierung, Digitalisierung und Stärkung der Schiene stehen im Mittelpunkt. Für die Logistik sind das entscheidende Weichenstellungen – doch sie müssen nun konsequent umgesetzt werden. Wir als VNL haben unsere Expertise in die Erarbeitung des Regierungsprogramms eingebracht und die Sicht der Industrie in den politischen Prozess getragen. Die Vorschläge reichen von beschleunigten Genehmigungsverfahren über Investitionspfade für Infrastruktur bis hin zur Förderung multimodaler Verbindungen.

Welche aktuellen Initiativen gibt es seitens des VNL und was ist das Ziel dahinter?

Sofort wirksame Angebote und Unterstützung der Handlungshoheit durch Transparenz – das

ist unser Prinzip. Der VNL setzt auf breite Wissensvermittlung: Über 60 Fachveranstaltungen jährlich und mehr als 20 Seminare im VNL-Campus unterstützen Unternehmen dabei, ihre Logistik auf ein neues Niveau zu heben. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir begleiten sie auf dem Weg zur Exzellenz. Praktische VNL-Werkzeuge ergänzen das Angebot, wie z. B. der Lieferkettenmonitor. Er ermöglicht Unternehmen, weltweite Risiken rasch zu identifizieren, Compliance-Richtlinien einzuhalten und damit Produktion sowie Versorgung abzusichern.

Zusätzlich haben wir kürzlich die erste strukturierte Ausbildung für den intermodalen Verkehr in Österreich gestartet. Ab Herbst 2025 wird ein vierstufiges Modell verfügbar sein, das eine zentrale Lücke in der Ausbildungslandschaft schließt. Bislang wurde das Thema an Universitäten, Fachhochschulen oder in speditionellen Ausbildungen kaum behandelt. Wir legen damit die Basis, um Fachkräfte systematisch für die Transportlogistik der Zukunft vorzubereiten. Darüber hinaus gründete der VNL gemeinsam mit dem WIFO, dem Complexity Science Hub und der FH Oberösterreich das Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII). Es widmet sich der Erforschung globaler Lieferketten und

liefert Unternehmen datenbasierte Antworten auf die zunehmende Unsicherheit in der Weltwirtschaft. Unser Netzwerk von 7.000 Profis bringt Standortstärke.

Was muss bis 2030 in Österreich passieren, um wirtschaftliches Wachstum mit den Nachhaltigkeitszielen in der Logistikbranche zu vereinbaren?

Die kommenden Jahre sind für die Logistik ein ‚Fenster der Entscheidung‘. Bis 2030 muss Österreich drei große Schritte schaffen: 1. die konsequente Zusammenwirkung von Schiene und Straße; 2. die Skalierung alternativer Energieträger wie Strom, Wasserstoff und Biokraftstoffe; 3. den Au au digitaler Plattformen, die Transparenz schaffen und Ressourcen intelligent steuern. Nur wenn diese Elemente zusammenspielen, kann ein Wirtschaftssystem entstehen, das zugleich resilient, nachhaltig und wettbewerbsfähig ist. Wachstum und Nachhaltigkeit sind dann keine Gegensätze mehr, sondern gegenseitiger Antrieb. Österreich hat die Chance, Modellland für Supply Chain Management und Logistik zu werden – oder sogar das Logistiklabor Europas, das zeigt, wie ökologische Transformation und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können.

Smartere Stärkere

Nachhaltiger

Wir kompliziert können, Ihre von

Entgeltliche Einschaltung

Eine Investition in ein neues Logistik-IT-System ist eine der weitreichendsten Entscheidungen, die Unternehmen treffen.

Oft bleibt ein System über zehn Jahre im Einsatz. Ein Fehlgriff ist hier daher nicht nur teuer, sondern zwingt Abläufe über ein Jahrzehnt in ein starres Korsett, das Innovation und Wachstum bremst.

Der häufigste Fehler: Es wird schnell zu dem vermeintlich besten System am Markt gegriffen. Erfolgversprechender ist hingegen der „best fit“ – also jene Lösung, die Ihre individuellen Prozesse optimal unterstützt. Fordern Sie

Technologie, die Ihnen dient, anstatt relevante Abläufe für die Technologie zu adaptieren. Grundlage für die richtige Entscheidung ist eine fundierte Analyse Ihrer Anforderungen – unter Einbezug der wahren Expert:innen, Ihrer operativen Mitarbeiter:innen. Nur wer die eigenen Bedürfnisse bis ins Detail kennt, kann die richtige Wahl treffen.

Wollen Sie Fehlinvestitionen vermeiden? Der QR-Code führt Sie direkt zu unserem Leitfaden für eine sichere Systemauswahl.

Sichern Sie Ihre Investition für das nächste Jahrzehnt ab. Wir, Manges Consulting Services, unterstützen Sie dabei, die strategisch richtige Wahl zu treffen und den besten Fit für Ihr Unternehmen zu finden.

Wir machen globale Logistik für Sie so einfach und unkompliziert wie möglich, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was für Sie am meisten zählt – Ihr Kerngeschäft.

Ihre Vorteile mit den Transport- und Logistiklösungen von DACHSER:

Flächendeckendes Stückgut-Netzwerk mit täglichen Verbindungen in alle Ecken Europas und darüber hinaus

Lokale Ansprechpartner und gebündelte IT-Infrastruktur Zeitersparnis durch integrierte Services und Prozesse

Weitere Informationen und einen Ansprechpartner finden Sie hier.

dachser.at

Vereinbaren Sie jetzt ein Gespräch mit uns, um Ihre Zielgruppe treffsicher anzusprechen:

hello-austria@mediaplanet.com

International Mobility Days 19.-21.11.2025

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

E-Commerce Konferenz

08.10.2025

Wirtschaftskammer Österreich

Podcast tipp:

Logistik-Forum Bodensee 25.09.2025

Festspielhaus Bregenz

Logistik-Forum Wien 02.10.2025

Konzernzentrale der Österreichischen Post AG

CPPE – Controlling Expert 22.-24.09.2025

Wien, Hotel am Konzerthaus

Österreichisches Einkaufsforum 2025 01.-02.10.2025

Hotel Schloss Wilhelminenberg

CPPE – Basic Herbst 2025 06.-10.10.2025 & 10.-14.11.2025

Hotel Hollweger

CPPE – High Performance 2025 13.-17.10.2025 & 17.-21.11.2025

Hotel Hollweger AUSTRIA EFFICIENT CONSUMER RESPONSE

ECR-Arbeitsgruppen:

• EU-Lieferkettengesetz

• Circular Packaging

• Joint Forecasting

22. E-Commerce Inspiration Night 19.11.2025

Österreichische Post AG

Effizientes Lagermanagement 08.-09.10.2025

Wien

Lehrgang Disposition in Kooperation mit Fraunhofer

Austria

Teil 1: 13.-15.10.2025

Teil 2: 17.-19.11.2025

Wien

Produktionsplanung und -steuerung komplexer Produktionssysteme 05.-06.11.2025

Wien

Bestandsoptimierung und Versorgungssicherheit

06.11.2025

Online

Logistik-Forum Graz 06.11.2025

Messe Congress Graz

3. International Supply Chain Community Meeting 2025 24.-26.11.2025

Schloss Schönbrunn

10. E-Commerce Logistik Day 29.09.2025

twelve in the Twin Towers

FROM IMAGINATION TO INNOVATION – 10 Jahre Forum

Green Logistics und thinkport VIENNA 24.09.2025

Hafen Wien

Die Zukunft der Elektromobilität im Schwerlastverkehr MOON bietet individuelle Komplettlösungen mit bis zu 1.000 kW Ladeleistung. Das Angebot umfasst Ladestationen mit integriertem Abrechnungssystem sowie die technische Umsetzung mit Betrieb und Wartung der Ladeinfrastruktur. Das Energiekonzept lässt sich durch Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und intelligentem Lastmanagement erweitern, um die Betriebskosten zu senken und eine Unabhängigkeit vom Stromnetz zu ermöglichen.