Lesen Sie die gesamte Kampagne auf landundgemeinde.info

Österreichs Landwirtschaft

Themenspecial: Wald- und Forstwirtschaft

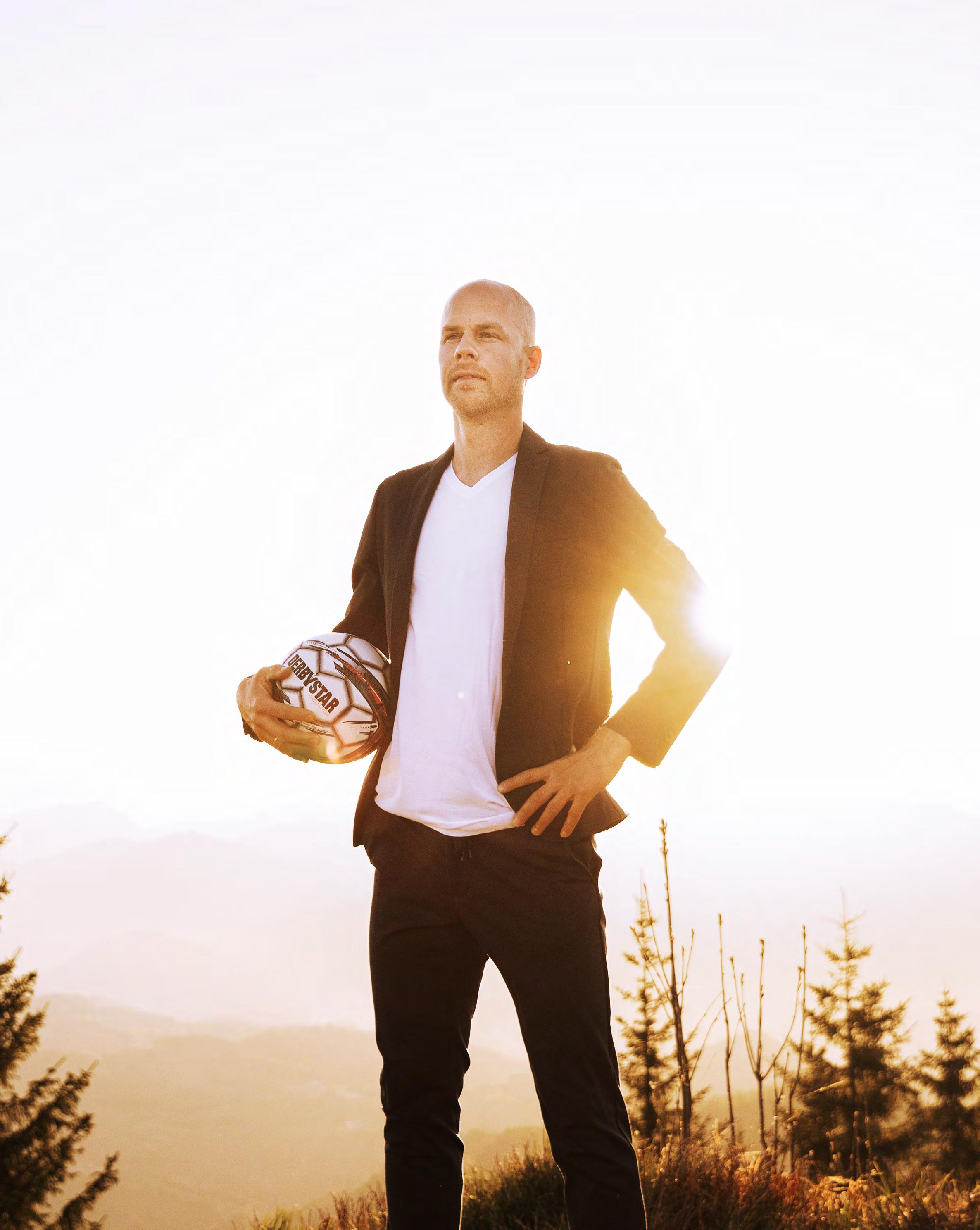

Fußballexperte, Naturbotschafter und Forstwirt Johnny Ertl im Interview über seine nachhaltige und verantwortungsvolle

Forstwirtschaft

Seite 8–9

Innovation aus Kärnten

Springer revolutioniert mit einem hochkompakten, vollautomatisierten

Sägewerk die Holzindustrie.

Seite 11

Wie viel Nachhaltigkeit steckt in einem Laib Brot? Die Bäckerei Haubis bäckt mit Regionalität und Nachhaltigkeit.

Seite 13

Martina Prutsch

Landwirtin und Landwirtschaftsmeisterin, Teil der Farmfl uencer

Wertschätzung säen, Versorgung ernten –Landwirtschaft braucht Verbündete

„Grias Eich!“, wie man so schön bei uns in der Steiermark sagt. Mein Name ist Martina Prutsch, ich bin 25 Jahre jung und arbeite Vollzeit am landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern, den ich mit Stolz und Verantwortung in die nächste Generation führen will.

Ich wurde im wahrsten Sinn des Wortes in den Betrieb „hineingeboren“ und durfte bereits als Kleinkind überall dabei sein. Wenn man mit Natur und Tier aufwachsen darf, ist es wohl mehr als „nur“ ein Beruf. Es ist ein Lebensgefühl.

Dennoch ist die Landwirtschaft stark im Wandel: zunehmende Wetterkapriolen, unsichere Preisentwicklungen, steigende gesellschaftliche Anforderungen verbunden mit mehr Arbeitsaufwand – und im Gegenzug fehlende Wertschätzung für die Landwirt:innen im Lande. Dieses fehlende Verständnis für unseren Beruf merkt man beispielsweise sehr stark in der Erntezeit, wo

Entgeltliche Einschaltung

wir mit unseren „langsamen“ Maschinen auf den Straßen unterwegs sind und oftmals gestresste Autofahrer:innen hinter uns fahren. Der absolute Wahnsinn ist vollendet, wenn man an Menschen vorbeifährt, die uns den Mittelfinger entgegenstrecken – während wir ihre Lebensmittel produzieren wollen.

Die Konsequenz ist vor allem Enttäuschung. Nimmt diese überhand, stirbt jedoch ein weiterer landwirtschaftlicher Betrieb. Bei genauerem Anblick stirbt aber nicht nur die heimische Lebensmittelproduktion: Es gehen Biodiversität, regionale Arbeitsplätze, Generationswissen und Versorgungssicherheit verloren.

Dieser Trend lässt sich nur au alten, wenn Politik, Gesellschaft und Landwirt:innen gemeinsam handeln: Die Politik muss Bürokratie abbauen und regionale Lieferketten gezielt stärken. Die Konsument:innen sind gefordert, die Geschichte, das Engagement und den Wert der Lebensmittel zu verstehen – und dafür einen fairen Preis zu bezahlen. Und schließlich müssen die Landwirt:innen Innovationsbereitschaft zeigen, die Kommunikation ausbauen und stärker miteinander kooperieren. Nur dann, wenn alle an einem Strang ziehen, sichern wir die Zukunft unserer Landwirtschaft.

Schaumweine, Weißweine, Rotweine, Süßweine.

Oft gestaltet sich die Wahl des richtigen Glases schwieriger als die Wahl des passenden Weines. Was ist einem echten Weingenießer wichtiger? Ein Schrank voller Gläser oder ein Keller voller Weine? Die Kunst des modernen Weingenießens liegt darin, dass man auch mit einer kleineren Menge den intensivsten Genuss erreichen kann. Voraussetzung ist immer, dass der im Glas befindliche Wein alle Chancen zur bestmöglichen Präsentation bekommt. Weingenuss pur! Für jeden Tag! Für jeden Wein! Zu Ihrem Wohl!

Ein einziges, geniales Glas für Ihren persönlichen Weingenuss? Probieren geht über Studieren. Sie werden begeistert sein!

• Der „Bouquet-Drive“ am Glasbauch beschleunigt die Aromenentfaltung.

• Die leicht konische, innen geschwungene Form konzentriert das Bouquet.

• Ob weiß, rot oder süß – alle Weine bieten maximalen Genuss.

• Trotz der Leichtigkeit ist das Glas sehr strapazierfähig.

• Weingenuss bleibt dank attraktivem Preis vom GABRIELGLAS © erschwinglich.

Gabriel-Glas Gmbh Schwarzstraße 9, 5400 Hallein Austria, Tel.: +43 6245–711 56-0 Fax: +43 6245–711 56-12 offi ce@ gabriel-glas.at

EXPERTISE Entgeltliche

Bäuerliche Stärke trifft auf Klimaherausforderungen

Beim EU-Beitritt Österreichs 1995 waren die Zweifel, ob sich österreichische Lebensmittel auf dem Binnenmarkt im Wettbewerb – insbesondere mit Deutschland, Frankreich und Italien – behaupten könnten, sehr groß. Doch diese riesige Herausforderung wurde bravourös gemeistert: Verkrustete Strukturen wurden aufgebrochen und ein Modernisierungsschub erreichte alle Lebensmittelproduktionsketten.

Ehemaliger Bundesminister für Landund Forstwirtschaft und EU-Kommissar für Landwirtschaft

In der Landwirtschaft konnten der Produktionswert in den letzten 30 Jahren verdoppelt und die Agrarexporte verzehnfacht werden, wobei 75 % davon in die EU gehen, was vor 1995 so gut wie unmöglich war. Die österreichischen bäuerlichen Familien sind zu Europameister:innen in Sachen Biolandbau geworden und führen die Agrarumweltmaßnahmen an. Und sogar der Strukturwandel hat sich seit dem EU-Beitritt etwas verlangsamt.

Doch ein Thema hat vor 30 Jahren noch kaum eine Rolle gespielt: der Klimawandel. Heute wissen wir, dass ein Temperaturanstieg von 2 °C in der Erdatmosphäre nicht mehr zu verhindern ist, selbst wenn die gesamte Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft wird. Nachdem jedoch der Anstieg nicht überall gleich sein wird, muss selbst bei diesem Wert mit dramatischen Veränderungen gerechnet werden.

Einen Vorgeschmack erleben wir bereits heute: Hitzewellen, Dürren, Überflutungen, Erosionen, Stürme und Hagel werden immer häufiger und intensiver. Neue Schädlinge und Krankheiten treten auf – und bekannte Schädlinge und Krankheiten an neuen Orten.

Doch es werden sich auch neue Möglichkeiten eröffnen – an Orten, an denen bisher wegen des unwirtlichen Klimas Landwirtschaft nur sehr eingeschränkt möglich war, etwa in den Bergen oder in der Polarregion.

Fakt ist, die Landwirtschaft:

• hat mehr als alle anderen Wirtschaftssektoren unter dem Klimawandel zu leiden

• ist selbst für etwa 10 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich

• verfügt zusammen mit der Waldwirtschaft über die größte CO2Senke, die über Land existiert.

Deshalb sind Landwirt:innen besonders gefordert. Sie müssen die Treibhausgasemissionen reduzieren. Hierfür gilt es, den fossilen Energieeinsatz zu reduzieren und den Düngereinsatz zu verändern, denn Stickstoffdünger ist umgewandelte fossile Energie und produziert bei intensiver Ackerwirtschaft außerdem Lachgas im Boden – einen Klimakiller.

Der Pflug darf nicht mehr länger das Hauptgerät für die Bodenbearbeitung sein, denn je mehr der Boden bearbeitet wird, umso mehr Humus und organisches Material werden zu CO2 umgewandelt. In der Tierhaltung müssen die Methanemissionen durch adäquate Fütterung der Wiederkäuer und gezielte Behandlung und Ausbringung von Gülle und tierischen Abfällen verringert werden. Das heißt, die Landwirtschaft muss an die geänderten Bedingungen angepasst werden. Das betrifft auch den Umgang mit dem Lebenselixier der Landwirtschaft, dem Wasser. Außerdem geht es um Veränderungen der Anbauzonen, um

die Notwendigkeit, Kulturpflanzen und teilweise auch Haustierrassen durch Züchtung resistenter zu machen und so an die veränderten Verhältnisse anzupassen, sowie um den Schutz unsere Kulturen vor Naturalschäden. All diese Maßnahmen werden jedoch viele Milliarden Euro kosten. Deshalb ist der soziale Zusammenhalt zu stärken. Die österreichischen Landwirt:innen müssen die Folgen des Klimawandels in unser aller Interesse bewältigen können – und die österreichische Gesellschaft muss ihnen dabei helfen. Denn: Wäre die Selbstversorgung mit Lebensmitteln nicht mehr gewährleistet, würde dies ein enormes Sicherheitsrisiko bedeuten. Und würden die mit der Agrarproduktion einhergehenden Dienstleistungen nicht mehr erbracht, hieße das: Vorbei mit Tourismus, Kulturlandschaft und Lebensräumen. Was wir nun also brauchen ist Engagement auf allen Seiten. Weder dürfen die Landwirt:innen ihre Mitbürger:innen im Stich lassen, noch umgekehrt. Wir sollten bei jedem Lebensmitteleinkauf daran denken, dass wir mit der Wahl unserer Produkte entweder die heimische Landwirtschaft fördern, oder ihre Chancen verringern.

Entgeltliche Einschaltung

Grünes Gas: Unsichtbar und doch unverzichtbar

Grüne Gase sind unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende – von lokaler Energieunabhängigkeit bis hin zu Hochtechnologieanwendungen.

Was früher als Abfall galt, wird heute als wertvoller Rohstoff für die nachhaltige Energieproduktion verwendet.

Biogas, erzeugt aus organischen Reststoffen, liefert CO2-neutrale Energie und unterstützt aktiv den Klima- und Umweltschutz – und das ca. 300-mal in Österreich.

Denn so viele Biogasanlagen sind aktuell in Betrieb; mit weiteren in Planung. Das Ausgangsmaterial ist immer dasselbe: Biomasse in fester oder flüssiger Form. Das reicht von Ernterückständen, Gülle und Tiermist, Abfällen aus Großkantinen und der Lebensmittelindustrie bis hin zu kommunalen Abfällen wie Biomüll, Grünschnitt und auch Klärschlamm. Die regionale Biogasproduktion steht dabei nicht in Konkurrenz mit dem Nahrungsmittelanbau, sondern unterstützt ihn sogar: Die als Nebenprodukt anfallenden Gärreste können als besonders nährstoffreicher Dünger auf Grünland und Ackerflächen ausgebracht werden.

Woher kommt Biogas?

Im Normalfall verrotten Abfälle und Reststoffe einfach im Freien. Das dabei entstehende CO2 und das Methan werden an die Atmosphäre abgegeben. Bei der Herstellung von Biogas lässt man diesen Prozess unter kontrollierten Bedingungen ablaufen und verhindert das ungehinderte Entweichen der Treibhausgase. Möglich machen das sogenannte Fermenter. In diesen luftdichten Räumen kommt es unter Ausschluss von Sauerstoff zu Gärprozessen: Bakterien verwerten die Biomasse und setzen dabei Biogas frei. Dieses kann entweder direkt zur Gewinnung von Strom und Wärme verbrannt oder zu Biomethan au ereitet werden. Wird Grünes Gas verbrannt, egal ob in der

Ausgangsform oder veredelt zu Biomethan, werden nur jene Mengen an Treibhausgasen freigesetzt, die die Pflanzen während ihres Wachstums der Atmosphäre entzogen haben. Damit ist Grünes Gas immer klimaneutral und essenziell für das Erreichen der österreichischen und europäischen Klimaziele.

Was kann Grünes Gas?

Erneuerbare Energien wie Wind, Wasser und Strom sind wichtig –aber sie liefern nicht immer dann Energie, wenn sie gerade benötigt wird. Biogas kann diese Schwankungen ausgleichen, da es gut speicherbar und flexibel abru ar ist. Wenn es in Au ereitungsanlagen weiter zu Biomethan veredelt wird, hat es die gleichen chemischen Eigenschaften wie Erdgas, kann dieses vollwertig ersetzen und einfach in die bestehende, weitreichend unsichtbare Gasinfrastruktur eingespeist werden. Die Verbrauchsgeräte – egal ob in privaten Haushalten, Gewerben oder der Industrie – können ohne Adaptierung mit Grünen Gasen klimaneutral weitergenutzt werden. Ein Heizungstausch wird damit

überflüssig – und Verbraucher sparen verbundene Kosten und Aufwand.

Wie sichert das EGG die Zukunft?

Biogas und Biomethan sorgen unabhängig von ihrer Verwendung für eine Stärkung der lokalen Wertschöpfung und verbessern die Kreislaufwirtschaft. Damit dieses Potenzial weiter ausgebaut werden kann, braucht es dringend verlässliche Rahmenbedingungen. Als eines von drei „LeuchtturmGesetzen“ der Bundesregierung hätte das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) bereits im Sommer verabschiedet werden und damit endlich stabile Rahmenbedingungen für Investitionen schaffen sollen, die Biogas zu einem unverzichtbaren Bestandteil im Energiesystem der Zukunft machen würden. Bisher fehlt jedoch der Gesetzesentwurf. Vertreter der Gaswirtschaft appellieren nun für eine zügige Umsetzung – denn nur so kann Österreich seine Klimaziele erreichen und zugleich Wertschöpfung und Versorgungssicherheit im Land stärken.

Weitere Informationen fi nden Sie unter:

EXPERTISE

Für die Zukunft bewahren!

Josef Moosbrugger

Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich

Österreich kann stolz sein auf seine flächendeckende, bäuerliche und nachhaltig produzierende Familienlandwirtschaft, die unsere Landschaft attraktiv hält und uns mit Qualitätslebensmitteln, erneuerbarer Energie und Rohstoffen versorgt. Gerade in weltpolitisch turbulenten Zeiten ist Versorgungssicherheit mit unverzichtbaren Lebensgrundlagen ein Sicherheitsfaktor, den wir für die Zukunft bewahren sollten.

Unsere Landwirtschaft punktet nicht wie andere Länder mit Masse, sondern mit höchster Klasse – und hat sich international als „Feinkostladen“ einen Namen gemacht. Da Österreich sowohl vom bergigen Alpenraum als auch von

fruchtbaren Ebenen geprägt ist, verfügen wir über eine große Landwirtschafts- und Produktvielfalt, die im Tourismus sowie im Export gefragt ist. Unsere Bäuerinnen und Bauern verbinden Tradition mit Innovation. Festlich geschmückte Tiere beim Almabtrieb sind genauso allgegenwärtig wie automatische Lenk- und Melksysteme.

Unsere Landwirtschaft hat früh verstanden, wie wichtig Nachhaltigkeit ist; ein Begriff, der aus der Forstwirtschaft stammt: Die natürlichen Ressourcen werden genutzt und gepflegt, aber nicht verbraucht. Mit dem österreichischen Agrarumweltprogramm (ÖPUL), an dem 80 % unserer Betriebe teilnehmen, sind wir international Vorreiter bei Biodiversität, Klimaund Bodenschutz sowie Tierwohl.

Trotz aller Vorzüge darf man nicht vergessen, dass unsere hart arbeitenden Bäuerinnen und Bauern mit vielen Herausforderungen zu kämpfen haben. Dazu zählen die auseinanderklaffende PreisKosten-Schere, knappe Einkommen, zunehmende Regulierungen und Dokumentationspflichten, praxisferne Gesellschaftswünsche und die schrumpfende Finanzierungsbereitschaft durch Sparvorgaben auf EU- und nationaler Ebene. Österreich verfügt mit seiner Land- und Forstwirtschaft über einen Schatz, der zu wenig gewürdigt wird. Im eigenen Interesse gilt es, ihn für die Zukunft zu bewahren. Jede:r kann direkt etwas beitragen – durch Wertschätzung und ein rot-weißrotes Konsumbekenntnis.

Entgeltliche Einschaltung

Gesundheit in der Landwirtschaft - Ein unterschätztes Thema

Mag. Gabriela

Hinterberger

Geschäftsführung

"Bauern für Bauern", Projektleitung "Gesund bleiben", Förderreferat Maschinenring Österreich

Arthur Schopenhauer sagte einst: „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Ein Satz, der gerade in der Landwirtschaft eine besondere Bedeutung hat. Landwirt:innen sichern die Ernährung der Bevölkerung und stellen gesunde Nahrungsmittel für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen in Österreich bereit. Gleichzeitig gehören sie zu einer der am meisten belasteten Berufsgruppen. Das Berufsfeld der Land- und Forstwirtschaft bringt nicht nur hohe körperliche und soziale Anforderungen mit sich, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Studien belegen, dass Land- und Forstwirt:innen überdurchschnittlich häufig von psychischen Erkran-

"Wer körperlich und mental fit bleiben möchte, sollte nicht zögern, die vielfältigen Angebote von Happy am Hof in Anspruch zu nehmen. Denn Gesundheit ist das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft!"

Mag. Gabriela Hinterberger

kungen betroffen sind. Insbesondere Burnout und Depressionen sind in dieser Berufsgruppe verbreiteter als in der Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2023 litten etwa 16 % der Landwirt:innen an Depressionen oder Niedergeschlagenheit. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein, da diese Erkrankungen nicht immer diagnostiziert werden. Stress (45 %) und Zukunftsängste (34 %) sind dabei die Hauptauslöser – und eines ist klar: Der Druck in der Landwirtschaft steigt stetig.

Vorsorge ist der Schlüssel Umso wichtiger ist es, frühzeitig auf die eigene Gesundheit zu

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union

achten. Denn neben der täglichen Belastung können auch Unfälle oder plötzliche Erkrankungen die wirtschaftliche und persönliche Situation eines Betriebs schlagartig verändern. Genau hier setzt das Zukunftsprojekt „Gsund bleiben“ mit Happy am Hof an.

Eine Initiative des Maschinenring in Kooperation mit SVS, LFIÖ, LKÖ, Lebensqualität Bauernhof und den ARGE Bäuerinnen – mit dem Ziel Unterstützung zu bieten, sei es in Form von Prävention oder akuter Entlastung.

Entgeltliche Einschaltung

RETENTIS®: Nachhaltiger Schutz für Pflanzen bei Trockenperioden

Mit einem aus nachhaltigen Reststoffen produzierten Hydrogel schützt das heimische Start-up AgroBiogel Pflanzen vor den Folgen bei Dürre.

Die zunehmenden Trockenperioden gehören zu den schon jetzt spürbarsten Auswirkungen des Klimawandels. Sie können zu erheblichen Ertrags- und Qualitätseinbußen führen und im Extremfall ganze Ernten vernichten. Künstliche Bewässerung gewinnt deshalb stetig an Bedeutung, ist aber häufig mit hohen Kosten und Belastungen für lokale Grundwasserreserven verbunden. Zudem ist sie selten effizient genug: Oft verdunstet ein großer Teil des Wassers, noch bevor es die Wurzeln der Pflanzen erreichen kann. „Die Herausforderung besteht darin, das Wasser im Boden länger für

Pflanzen verfügbar zu machen. Mit Retentis® haben wir ein Produkt entwickelt, das die Speicherfähigkeit der Böden deutlich verbessert“, erklärt Gibson Nyanhongo, CTO und Co-Gründer von AgroBiogel. Seine Forschungstätigkeit an der Wiener Universität für Bodenkultur legte den Grundstein für die Unternehmensgründung im Jahr 2021.

Verwerten statt Verbrennen „Retentis® ist äußerst speicherfähig: 100 g können 1 l Wasser aufnehmen. Das Hydrogel speichert Wasser im Boden und Bodennährstoffe im Wurzelraum und versorgt so Pflanzen bedarfsgerecht – auch

in Bezug auf Upcycling und Kreislaufwirtschaft. „In modernen Zellstofffabriken werden aus Holzresten die Holzbestandteile Zellulose und Hemicellulosen gewonnen, die zur Herstellung von Zellstoff für Papier und Textilien sowie von Bioethanol dienen. Übrig bleibt dann das Lignin, das bislang vorwiegend thermisch verwertet, also verbrannt wurde. Wir haben es aber zur Basis unseres innovativen Wasser- und Nährstoffspeichers gemacht“, sagt Nyanhongo.

Starker Partner für die Forstwirtschaft

Das vollständig in Österreich hergestellte Hydrogel kann im Haus- und Gartenbereich, im Landschaftsbau sowie in der Landwirtschaft eingesetzt werden. „Das Ausgangsmaterial für unseren biologischen Wasser- und Nährstoffspeicher stammt aus der Forstwirtschaft. Das fertige Granulat wird auch dort bereits erfolgreich angewendet. Damit ist es uns gelungen, einen vollkommen geschlossenen Materialkreislauf sicherzustellen“, erklärt Nyanhongo. Vor allem die Fichtenbestände in der DACH-Region leiden zunehmend unter massivem Hitzestress und werden stetig durch einen heterogenen und trockenheitsresistenten Baumbestand ersetzt. Das Hydrogranulat verbessert das Wachstum von Jungpflanzen deutlich und unterstützt so eine nachhaltige Aufforstung.

während der Trockenperioden. Damit lässt sich nicht nur der Einsatz von Bewässerung um bis zu 40 %, sondern auch der Gebrauch von Düngemitteln reduzieren“, so Nyanhongo. Je nach Beschaffenheit des Bodens bleibt das Hydrogel dort drei bis fünf Jahre aktiv. Darüber hinaus fördert es den Humusau au – und das alles, ohne Mikroplastik im Boden zu hinterlassen.

Da Retentis® aus einem natürlichen Bestandteil von Holz ohne die Zugabe von Chemikalien hergestellt wird, kann es auch uneingeschränkt im ökologischen Landbau eingesetzt werden. Zudem ist es ein Vorzeigeprodukt

Mit der Witasek Pflanzenschutz GmbH hat man einen starken, auf Forstwirtschaft spezialisierten Vertriebspartner gefunden, der ebenso von den Vorzügen des Hydrogels, das im Forstsektor als „GroWit Hydrogranulat“ vermarktet wird, überzeugt ist: „AgroBiogel verfügt über die nötige Produktkompetenz, wir besitzen die umfassende Expertise im Fachbereich Forst sowie im Vertrieb. Diese Kombination eröffnet uns die Möglichkeit, das einzigartige Produkt erfolgreich im europäischen Forstsektor zu etablieren. Diese Partnerschaft ist ein Paradebeispiel für die Innovationskraft österreichischer Unternehmen“, sagt Claudia Huber, Produktverantwortliche bei der Witasek Pflanzenschutz GmbH.

Wachsen mit dem Wald

– Ein Interview über Verantwortung, Respekt und nachhaltige Forstwirtschaft mit Johnny Ertl

Alles begann mit dem Traum seines Vaters, der sein Leben der Forstwirtschaft widmete: Seit 2010 hütet Johnny Ertl den Wald der Familie in zweiter Generation mit großem Verantwortungsbewusstsein – getragen von Leidenschaft und Liebe zur Natur, weniger von ökonomischen Absichten. Der Wald und die tiefe Verwurzelung haben ihm stets die nötige Balance gegeben, um bei großen Ereignissen nicht abzuheben und bei Rückschlägen nicht aufzugeben.

Johnny, ist der Wald für Sie Arbeitsort, Rückzugsort, Lebensaufgabe oder alles zugleich?

Der Wald ist ein riesiges Lernfeld: von der Vegetation, der Artenvielfalt, den Quellen und den Wettereinflüssen bis hin zu den betrieblichen Aspekten und Herausforderungen für kleinstrukturierte Forstunternehmen. Er schenkt mir spontane Abenteuer –am schönsten mit meinen Kindern – und zugleich einen ruhigen, tiefsinnigen Rückzugsort. Ich wachse automatisch mit, dabei spielt die Zeit eine untergeordnete Rolle. Ein großer Windwurf veränderte 2018 sehr viel für mich – vor allem auch mein Bewusstsein für den Wald und dessen Bewirtschaftung. Bei diesem Erlebnis zeigte die Natur ihre volle Kraft.

Sie sprechen davon, den Wald nicht zu besitzen, sondern zu hüten – was meinen Sie damit?

Diesen winzigen, grünen Fleck auf der riesigen Weltkarte behandeln wir mit Sorgfalt. Wir tragen eine Verantwortung gegenüber der Natur und bewirtschaften den Wald gemeinsam mit Menschen, die ein ähnlich wertschätzendes Bewusstsein für ihn haben. Nicht jeder hat denselben Zugang. Der Wald ist entschlackend, erfrischend und zugleich transformierend. Dieses besondere Energiefeld möchten wir behüten.

Wie halten Sie das Gleichgewicht zwischen dem, was man dem Wald entnimmt, und dem, was der Wald benötigt?

Der Wald hat grundsätzlich alles, was er braucht. Die Frage ist eher: Was benötigen wir?

Mein persönlicher Zugang zur Forstwirtschaft ist das Lichtmanagement. Wenn es an manchen Stellen zu eng wird, entnehme ich dem Bestand Bäume, um mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Dadurch haben die Samen der Mutterbäume bessere Chancen, sich unter dem Schutz der verbleibenden Bäume zu entwickeln.

Kalamitäten wie Windwurf, Borkenkäfer, Schneebruch oder Rutschungen entnehmen dem Wald oft auf natürliche Art zahlreiche Bäume. Auch das ist Teil des Monitorings und gehört dazu wie kleine Lichtungen und Säumungen.

Was genau sind Ihre Tätigkeiten im Wald? Welche Aufgaben übernehmen Sie selbst, wofür benötigen Sie externe Unterstützung?

Meine Verantwortung liegt in der Steuerung des Betriebs und umfasst den Verkauf von Rundund Industrieholz, die Organisation und das Monitoring der forstlichen Arbeiten sowie das Backoffice. Die Holzschlägerung überlassen wir professionellen Unternehmen.

Wir entwickeln Projekte, entdecken spannende Potenziale und müssen uns dabei oft von alten Denkmustern lösen und intuitiver entscheiden. Wir bieten Workshops, Teambuildings und Tagesseminare auf unserem zertifizierten Green-Care-Hof an, leisten durch Trittsteinbiotope Beiträge zum Erhalt der Biodiversität in Österreich und pflanzen selbst Bäume. Dabei lerne ich Gegebenheiten, Bodenstruktur und Humus besser kennen, was meine tiefe Bindung zum Wald stärkt.

Welche Botschaft soll Ihre Art der Waldbewirtschaftung senden?

Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Standort ist essenziell. In unserem Wald gibt es viele Bereiche, die völlig unterschiedlich sind – sie haben eigene Bedürfnisse, eine eigene Vegetation. Das Begleiten und Wachsen lassen, das genaue Hinsehen und das Verständnis für den Wald und seine Bewohner machen die Aufgabe so spannend. Das ist ein langer Prozess, im Wald geht nichts von heute auf morgen. Und doch ist es jedes Mal erstaunlich, wie schnell die Jahre vergehen und wie plötzlich selbst gepflanzte Bäume größer sind als ich. Der Wald zeigt viele Parallelen zum täglichen Leben auf – die bewusste Bewirtschaftung ist ein Teil davon.

EXPERTISE Entgeltliche

„Österreichs

Holz – Ein wertvoller Rohstoff “

Dr. Erlfried Taurer Obmann des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs

Österreich ist zur Hälfte bewaldet und ein Holzland mit Tradition. Die Holzindustrie ist eine der Leitindustrien der heimischen Wirtschaft und hat vielfältige Wertschöpfungsketten aufgebaut. Aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz fertigen die Unternehmen eine breite Produktpalette: Bretter, Holzbauteile, Platten, Möbel usw. Auch Österreichs Sportgerät Nummer 1, der Ski, basiert auf einem Holzkern. Ständige Innovationen und Investitionen in Produkte, Prozesse und Qualität machen Österreichs Holzindustrie in vielen Bereichen zur Weltmarktführerin. Sie verbindet seit jeher Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Wirtschaft. Holz aus nachhaltiger

Forstwirtschaft ist der bestmögliche Klimaschützer. Bäume entziehen der Atmosphäre CO2 und speichern Kohlenstoff im Holz. Durch die Verwendung von Holz bleibt der Kohlenstoff eines geernteten Baumes, zum Beispiel in einem Holzgebäude, gebunden. Ein „zweiter Wald“ entsteht. Im Wald wächst ein junger Baum nach, der CO 2 aufnimmt und Sauerstoff abgibt. Zudem ist Holz wiederverwertbar und ersetzt CO 2 - sowie energieintensive Materialien und Produkte. Die Verwendung von Holz vermeidet daher konsequent CO 2 -Emissionen. Doch auch die Holzindustrie ist mit steigenden Kosten, besonders für Energie, Personal und Logistik, konfrontiert. Zudem werden die

bürokratischen Anforderungen umfangreicher und komplexer. So verlangt z. B. die EU-Entwaldungsverordnung von Unternehmen, bei jedem Verarbeitungsschritt zu dokumentieren, dass keine Entwaldung stattgefunden hat – vom Rohstoff über Zwischenprodukte bis hin zum Endprodukt. Angesichts der zunehmenden Waldfläche in Europa ist dies übertrieben. Arbeit mit Holz bedeutet dennoch Arbeit mit Zukunft. Die Herausforderungen des Klimawandels, der Ressourcenknappheit und des zunehmenden Umweltbewusstseins in der Bevölkerung führen zu großem Potenzial für Arbeitsplätze, die Umwelt und Klima nützen.

Entgeltliche Einschaltung

holzquelle: Start-up bringt heimische Anbieter:innen und Käufer:innen zusammen

Kurze Wege, regionale Wertschöpfung und faire Preise – dafür steht das Startup holzquelle mit seinem digitalen Marktplatz.

Ohne intakte Wälder ist die Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels nicht denkbar: Sie sind nicht nur Speicher für CO2 und Quelle hochwertiger und nachhaltiger Rohmaterialen, sondern auch Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten. Dennoch schreitet die illegale Abholzung von Regenwäldern und auch europäischen Naturschutzgebieten voran. Dieses Holz wird oft über tausende Kilometer transportiert, um dann zu einem höheren Preis als regionale Produkte verkauft zu werden. „Viele heimische Waldbesitzer:innen finden dagegen auch für hochwertige Stämme keine Abnehmer:innen und müssen sie dann als günstige

Hackschnitzel abgeben. Gleichzeitig sind viele Käufer:innen auf der Suche nach Holz aus regionalen und ökologisch verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern. Gerade in Städten ist es oft schwierig, zu fairen Preisen an gutes Brennholz zu kommen“, erklärt der Ennstaler Förster Christoph Kronsteiner. Gemeinsam mit dem Software-Entwickler Florian Aspalter hat er nach einer Lösung für die genannten Probleme gesucht: holzquelle.com ging am 28. Februar 2023 online: „Wir verbinden Anbieter:innen und Interessierte direkt miteinander – ohne unnötige Zwischenwege. Das sorgt für faire Preise, kurze Transportwege und eine sichere Versorgung mit heimischem Holz. Egal ob

Privatkund:innen, Tischlereien, Sägewerke oder andere Gewerbebetriebe auf der Suche nach Rund-, Schnitt- oder Brennholz – bei holzquelle wird jede:r fündig“, erklärt Aspalter.

Bereits mehr als 3.100 registrierte Verkäufer:innen bieten dort nicht nur Holz, sondern auch unterschiedlichste Dienstleistungen rund um das Thema Holz und Forst an. Die Nutzung des Marktplatzes ist dabei kostenlos. Die Zahl der Angebote sowie die Reichweite und Sichtbarkeit in der Branche wachsen kontinuierlich. Mit fast 90.000 Follower:innen auf verschiedenen Online-Plattformen ist holzquelle mittlerweile ein fixer Bestandteil der Forst- und Wald-Community.

Entgeltliche Einschaltung

Vom Feld ins Brot: Nachhaltigkeit in jedem Laib

Brot ist viel mehr als „nur“ ein Lebensmittel. Es verbindet Kultur mit Handwerk und Verantwortung.

Bei Haubis steckt in jedem Laib Brot nicht nur traditionelles Bäckereiwissen, sondern auch Regionalität und Nachhaltigkeit.

Wer einen Laib Brot von Haubis anschneidet, schmeckt mehr als nur Mehl, Hefe und Wasser.

Lebensmittelverschwendung

Zum Vorschein kommt auch die Arbeit vieler Hände – von den Landwirt:innen, die das Getreide anbauen, bis hin zu den Bäcker:innen, die daraus das Brot herstellen. Dabei setzt Haubis seit vielen Jahren, genau genommen bereits seit fünf Generationen, auf die enge Partnerschaft mit regionalen Betrieben. Das sorgt für verlässliche Qualität und gleichzeitig auch dafür, dass die Wertschöpfung in der Region erhalten bleibt. Regionalität bedeutet dabei nicht nur kurze Transportwege, sondern auch das Vertrauen in die österreichische Landwirtschaft.

Gelebte Brotkultur seit Generationen

Den Grundstein für das Unternehmen, das nach wie vor eigentümergeführt ist, wurde vor mehr als 120 Jahren von Anton Haubenberger I gelegt – ganz traditionell in einem niederösterreichischen Vierkanthof. Diese Bodenständigkeit ist Haubis bis heute erhalten geblieben. Denn Brotkultur entsteht nicht von heute auf morgen. Mit viel Wertschätzung für den Naturraum und die Menschen hat das Thema Nachhaltigkeit

das Unternehmen seit Anbeginn begleitet. Mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht, der bereits ein Jahr vor der verpflichtenden Berichtslegung erscheint, geht Haubis nicht nur in Vorleistung, sondern legt eine Standortbestimmung mit Geschichte vor. Lange bevor das Wort Nachhaltigkeit in aller Munde war, hat das Familienunternehmen diese bereits gelebt.

Kein Schlagwort, sondern eine Grundeinstellung

Haubis versteht Nachhaltigkeit als das sinnvolle und sinnstiftende Ineinandergreifen von ökologischen, ökonomischen und sozialen Maßnahmen. Im Nachhaltigkeitsbericht macht das Unternehmen dies anhand von fünf SDGs (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen sichtbar: Gesundheit und Wohlergehen, Nachhaltiger Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben an Land und Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.

Im täglichen Arbeiten verbindet Haubis diese Themen ganzheitlich: von der bewussten Regionalität der Produkte, die innerhalb weniger Kilometer vom Acker in der Backstube landen, und der geringeren CO2-Belastung bis hin zur Stärkung der heimischen Landwirtschaft. Denn jede Partnerschaft mit einem

Hof bedeutet nicht nur ein klares Bekenntnis zu Qualität in Anbau und Verarbeitung, sondern auch die Zukunftssicherung der heimischen Landwirtschaft.

Nachhaltige Verantwortung mit Genuss

Die Nachhaltigkeit hört bei Haubis aber nicht bei den Rohstoffen auf. Auch der gesamte Produktionsprozess wird dabei mitgedacht. Neben dem sparsamen und effizienten Energieeinsatz sind etwa auch die Reduktion von Verpackungsmaterial sowie die Weiterverarbeitung organischer Abfälle zu Futtermitteln ein klares Signal für mehr Nachhaltigkeit im gesamten Arbeitsprozess vom Getreide zum Brot – und darüber hinaus. Nachhaltigkeit bedeutet für die Unternehmensgruppe auch soziale Verantwortung zur Absicherung regionaler Arbeitsplätze und Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten und fairen und guten Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter:innen.

Der erste Nachhaltigkeitsbericht zeigt aber auch, wie Haubis Nachhaltigkeit denkt: nicht als abgeschlossenes Projekt, sondern als Prozess, der täglich aufs Neue wieder beginnt – vom Feld in die Backstube in jeden Laib Brot.

Hier geht es zum Nachhaltigkeitsbericht:

Stolz auf heimische Qualität

Rainer Will

Geschäftsführer des Österreichischen Handelsverbandes

Österreich ist europaweit

Spitzenreiter bei Regionalität: 84 % des Kernsortiments im Lebensmittelhandel stammen aus heimischer Produktion; bei Milch, Brot und Eiern liegt der Anteil sogar bei über 90 %. Diese Stärke ist das Ergebnis der engen Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Handel. Ohne die Arbeit der Landwirt:innen gäbe es keine Regale voller regionaler Qualität – und ohne den Handel und unsere Nahversorger:innen fänden diese Produkte nicht ihren Weg zu den Konsument:innen. Von der engen Partnerschaft zeugt auch die Dialogplattform Lebensmittel. Wertschätzen., die der Handelsverband gemeinsam mit den Partnern entlang der Wertschöpfungskette gegründet hat.

Heimische Lebensmittel stehen für kurze Transportwege, hohe

Umwelt- und Tierwohlstandards und regionale Wertschöpfung. Diese Qualität hat ihren Preis. Wenn die aktuelle politische Diskussion ausschließlich auf billige Lebensmittel abzielt und alle Qualitätsaspekte ausblendet, gefährdet das mittelfristig unsere Landwirtschaft, unsere Umwelt und letztlich auch die Versorgungssicherheit. Auch hier ziehen Landwirtschaft und Handel an einem Strang – ebenso in der Haltung zum Mercosur-Abkommen: Billigimporte, die unsere hohen Standards unterlaufen, haben in Österreich keinen Platz.

Gleichzeitig zeigen die Konsument:innen, dass ihnen Qualität sehr wohl etwas wert ist. Immer mehr Menschen greifen bewusst zu Produkten mit Herkunftsnachweis und Gütesiegel. Im EU-Schnitt liegt der Bio-Anteil in der Landwirtschaft bei 10,5 %, in Deutschland

bei 10 % – in Österreich hingegen bei 27 % der bewirtschafteten Flächen. Wir sind Bio-Weltmeister, und acht von zehn Bio-Produkten hierzulande werden im Lebensmittelhandel verkauft. Dafür ist den Konsument:innen zu danken. Denn die Landwirtschaft kann nur produzieren und der Lebensmittelhandel nur das anbieten, was von den Kund:innen nachgefragt wird. Österreich gilt seit Jahrzehnten als „Feinkostladen Europas“. Diesen Anspruch gilt es zu verteidigen – mit Wertschätzung für die Arbeit unserer Landwirt:innen, mit fairem Miteinander entlang der Wertschöpfungskette und mit Konsument:innen, die Qualität honorieren. Denn hervorragende Lebensmittel sind ein Stück Identität. Das darf uns auch als Gesellschaft ein Stück stolz machen.

Heumilch, Handarbeit und Heimat: Die Qualität der heimischen Lebensmittelproduktion

„Die Liebe war es.“ – So kann man meinen Schritt in die Landwirtschaft erklären. Ich bin Magdalena, 33 Jahre alt, Lebensmitteltechnologin und Bergbäuerin im Zillertal. Ich habe zwei Kinder und zwölf Heumilchkühe – und die Balance zwischen ihnen ist meine Welt, gemeinsam mit meinem Mann. Im Gegensatz zu mir war er als Hofnachfolger bestimmt; ich war die weichende Gasthaustochter, die sich das Tal als Heimat nicht mehr vorstellen konnte.

Magdalena Esterhammer Lebensmitteltechnologin und Bergbäuerin, Teil der Farmfl uencer

Doch oft kommt es anders, als man denkt: Heute melke ich Kühe und habe zum ersten Mal in meinem Leben einen direkten Einfluss auf die Qualität der Lebensmittel. Wir füttern nur Heu, Gras und Getreideschrot nach genauen Vorgaben – Heumilch ist technologisch eine der hochwertigsten Qualitäten für die Herstellung von Käse. Unten im Dorf ist eine der letzten genossenschaftlichen Sennereien, die unsere Heumilch zu Käse verarbeitet. Darauf bin ich stolz. Kurze Wege sparen Emissionen, regionale Verarbeitung unterstützt die lokale

Wirtschaft – und die bäuerlichen Familien erhalten mit ihrer Arbeit die Kulturlandschaft, die wiederum den Tourismus trägt. Mich beeindruckt besonders, wie perfekt unsere Form der Landwirtschaft an die Region angepasst ist: Keine Wiese ist hier für Mensch und Tier zu steil. Die Mähwiesen sind voller Artenvielfalt, in den Hecken wachsen Obstbäume, und vom Hof aus genieße ich den Blick auf die Berge, die im Morgengrauen glitzern. Das ist unser Reichtum. Nie zuvor hatte ich so viel Verantwortung, so viel Bewegung an der frischen Luft – und nie war ich so zufrieden.

„Größer, intensiver, mehr“ ist in unserer Topografie kaum möglich. Dafür leisten wir etwas anderes: Wir schaffen hochwertige Lebensmittel, pflegen gleichzeitig die Kulturlandschaft und tragen zur Erholung und Lebensqualität vieler Menschen bei. Diese Leistungen müssen gesehen und wertgeschätzt werden – nicht nur in Prozenten des Bruttoinlandsprodukts. Für all das braucht es Menschen, die die Höfe weiterführen und die bewusst Produkte davon konsumieren. Doch vor allem braucht es Menschen, die die Liebe zur kleinstrukturierten Landwirtschaft nicht aufgeben.

EVENTKALENDER

POPCHOP Festival

Vienna Future Food Week

Vom 03. Oktober bis 11. Oktober www.popchop.at

Genusswelten

Vom 24. bis 26. Oktober 2025

MAK Wien www.genusswelten.at

Tag des Handels 2025

Am 09. und 10. Oktober 2025

Toscanapark 6, 4810 Gmunden www.tagdeshandels.at

Agro Alpin 2025

Fachmesse für Landund Forsttechnik

Vom 06. bis 09. November 2025

Messegelände Innsbruck www.agroalpin.at

kulinarik & kultur

HERBSTGENUSS IN ST. PÖLTEN

St. Pölten lädt ein zum Genießen – und das im besten Sinne.

Ab 15. Oktober startet das GenussPur, bei dem ausgewählte Lokale in Stadt und Umgebung ein Monat lang mit herbstlichen Menüs, spannenden Themenabenden und kreativen Kombinationen aufwarten.

Am 8. November folgt mit dem Kellergassenfest in der Rendl-Kellergasse das nächste Schmankerl: Wein, Musik und fei-

ne Spezialitäten sorgen in stimmungsvollem Ambiente für genussvolle Momente – nicht nur für Einheimische, sondern auch für Gäste aus der Region und darüber hinaus.

Auch abseits der Events ist St. Pölten ganzjährig ein Ort für Genießer:innen. Die Stadt punktet mit abwechslungsreicher Gastronomie: von Haubenküche über kreative Stadtlokale bis zu urigen Heurigen – viele davon mit Fokus auf Regionalität und Saisonalität. Kulturell begeistert

St. Pölten mit sieben Bühnen – darunter das renommierte Festspielhaus, das Landestheater Niederösterreich und die vielseitige Bühne im Hof – sowie fünf Museen, wie das Museum Niederösterreich, das Stadtmuseum oder das neue KinderKunstLabor, das junge Besucher:innen mit interaktiven Ausstellungen anspricht.

Kurz gesagt: Genuss in St. Pölten finden Sie am Teller, im Glas und auf der Bühne.