Nous avons créé le journal Mayotte Hebdo en mars 2000, après avoir créé le journal Kwézi, en 1996. Dans une société en pleine transformation, avec les évolutions statutaires lourdes toujours en cours, avec la départementalisation et la rupéisation, il nous paraissait déjà très important de pouvoir disposer d'un journal qui puisse accompagner ces changements, les expliciter, servir de relais, de lien entre les décideurs, les décisions et les citoyens. Cette Semaine de la presse a été l'occasion de l'expliquer à de nombreuses classes d'élèves, l'occasion de se le rappeler aussi.

Un journal, à Mayotte comme ailleurs, est un moyen d'informer une population donnée, sur ce qui se passe sur un territoire défini, ou sur un thème particulier pour la presse spécialisée. Pour la presse d'information générale qui nous concerne, il s'agit d'informer toutes les personnes qui habitent à Mayotte et au-delà, sur ce qui se passe à Mayotte, et aussi un peu dans sa région.

Partant de là, nous avons décidé de notre ligne éditoriale. Pour des raisons personnelles, familiales, il était évident pour nous, et nous l'avons indiqué dès le départ dans tous nos documents, qu'il s'agissait "d'apporter notre modeste contribution à un développement harmonieux de Mayotte"

Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait va donc dans ce sens : servir Mayotte et ses habitants. Tout ce que nous pensons pouvoir faire tient dans cet objectif.

Plutôt que de faire la Une avec une plage sale, ce qui est tellement facile et assez "racoleur", nous préférons aller voir une plage propre et mettre en avant ceux qui l'ont nettoyée, comment, avec quels moyens, quels soutiens ? Cela peut donner l'idée, l'envie à un autre maire, à une autre association, à d'autres citoyens d'en faire de même. Et nous restons persuadés qu'ainsi les choses avanceront, certes lentement, mais avanceront, et que les bonnes idées, les bonnes initiatives se diffuseront ainsi.

Lorsqu'il y a une grève, nous prenons le parti systématiquement de donner la parole aux salariés, et aux employeurs. Chacun explique son point de vue, sa situation, ses arguments, et ensuite le lecteur se fait son point de vue. Nous n'avons évidemment pas vocation à réfléchir à votre place. C'est aussi un de nos parti pris.

Lorsqu'un problème de société apparait, nous prenons le temps d'aller voir les différents interlocuteurs, les personnes concernées, les décideurs, pour essayer de mieux comprendre. Que ce soit pour les enfants poubelle, les mineurs abandonnés sur lesquels nous avions titré souvent il y a plusieurs années déjà, que ce soit sur la prostitution, les relations Mahorais-M'zungus, l'éducation ou la santé, l'immigration clandestine, sujet sur lequel nous avons consacré des numéros entiers…

Nous avons toujours pensé que ces sujets méritaient du temps, des dossiers, des pages et des pages pour mieux essayer d'en cerner les contours, les enjeux, et pouvoir faire émerger des solutions.

Nous avons depuis des années une rubrique intitulée "A la rencontre de…", qui nous permet de vous présenter ceux qui bougent, ceux qui font, ceux qui agissent, dans tous les domaines, parfois en pleine lumière, parfois plus discrètement. C'est là aussi un choix, de valoriser ceux qui aident à faire avancer Mayotte, plutôt que de nous morfondre à remplir des pages avec ceux qui ne font pas grand-chose, ceux qui sont payés mais dont les dossiers ne bougent pas. Nous pourrions pourtant remplir des pages avec tous les agents publics payés à ne rien faire, payés chers et pourtant même parfois absents du territoire… Quand nous avons lancé le Mayotte hebdo sport, puis l'élection des Sportifs de l'année il y a 7 ans, c'était pour valoriser les sportifs, mais aussi tous ceux qui y consacrent du temps, de l'énergie, souvent bénévolement : les dirigeants, les entraineurs, les éducateurs…

De la même façon avec le Mayotte éco, puis les Trophées mahorais de l'entreprise, lancés après la longue et terrible grève de la fin 2011. Nous avons pensé qu'il était important, pour tous les entrepreneurs, jeunes et plus expérimentés, pour leurs équipes et pour le développement économique de l'île en général, d'apporter notre contribution et de les valoriser. Il nous semblait que cette problématique du développement économique était essentielle pour assurer un avenir plus serein à Mayotte.

Dans ce sens, nous présentons ainsi quasiment chaque semaine des portraits d'entreprise, souvent avec l'Adie, la Boutique de gestion ou la Pépinière d'entreprises. Il s'agit de présenter des jeunes qui osent, qui tentent l'aventure de la création d'entreprise, avec ses difficultés, ses problèmes, mais aussi ses joies, la liberté que cela procure, les soutiens disponibles… Cela peut encourager, faire connaître un peu ceux qui se lancent, mais aussi donner des idées à d'autres qui hésiteraient. Avec une activité, une création de richesse dépendant à plus de 55% de l'administration, Mayotte a besoin d'investisseurs, d'entrepreneurs, d'artisans.

Mais un journal ce n'est pas que de l'information "générale", il y a plein d'autres rôles. Avec le Tounda, nous mettons en avant les artistes, les acteurs de la culture, les initiatives heureuses. Et avec l'agenda du Tounda, nous mettons en avant les manifestations culturelles, les soirées, les concerts, les fêtes traditionnelles… Par ce biais, les citoyens, les lecteurs du journal trouvent des activités pour leurs week-ends, des occasions de s'amuser, de découvrir. Les acteurs, ainsi mis en avant, touchent un public plus large, ce qui leur donne plus de courage encore pour continuer, fait rentrer des fonds dans les caisses des associations, qui pourront ainsi mieux s'équiper, organiser d'autres manifestations. Cela permet à certains de découvrir des cérémonies traditionnelles mahoraises, de découvrir la richesse des cultures mahoraises, de rencontrer du monde. Le journal participe là encore à créer du lien social. C'est un rôle très important, plus encore dans un territoire comme Mayotte.

Nous pourrions nous lamenter sur les retards de l'île dans tant de domaines, sur les nombreux problèmes qui s'accumulent, sur les constats dramatiques et l'apparente inaction d'une partie de nos dirigeants… alors que d'autres se battent et se débattent pour tenir, pour faire avancer des projets et faire avancer Mayotte.

De notre côté, nous préférons essayer de garder notre optimisme, nos espoirs que progressivement Mayotte (re)trouve sa joie de vivre, sa sérénité, que sa jeunesse s'épanouisse, que l'île puisse enfin apporter sa pierre au développement de la région, avec tous les atouts dont elle dispose. En espérant que le journal pourra encore contribuer à cette mission qu'il s'est fixée. Bonne lecture à toutes et à tous.

Du village ou du lagon, lequel dépend de l’autre ?

L’appel à projet est en ligne sur le site du Parc naturel marin de Mayotte : www.parc-marin-mayotte fr

Les associations et les collectivités ainsi que leurs groupements sont invités à lire le règlement de l’appel à projet et à suivre les instructions pour candidater.

Les dossiers devront être retournés avant le 30 avril 2023

Contact : parcmarin.mayotte@ofb.gouv.fr

C’est la nouvelle amplitude horaire des navettes gratuites de la Communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (Cadema), durant le mois de ramadan. Du lundi au vendredi, les bus partiront ainsi à 4h30, 5h, 5h20, 5h40, 6h, 6h20, 6h40, 7h, 7h30 et 8h de Hajangoua. Au retour, ils partiront de Jumbo à 12h30 (vendredi seulement), 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h30, et seront au départ de la barge à 12h (vendredi seulement), 13h (vendredi seulement), 14h30, 15h, 15h30 et 16h. Le ticket utilisé à l’aller est nécessaire pour prendre les navettes retour.

C’est une autre petite victoire pour le Musée de Mayotte, après l’inscription du mawlida shengué au patrimoine culturel immatériel national. Le minbar de la mosquée du vendredi de Kawéni, récupéré en 2017 par le MuMa, a été sélectionné pour la campagne « Le plus grand musée de France », organisée par la Fondation pour la sauvegarde de l’art français. Pour sa seconde édition, 131 œuvres d’art ont été signalées partout en France. Le jury avait présélectionné deux œuvres pour la zone Océan Indien pour la rareté de leurs qualités artistiques et le niveau d’urgence de la restauration pour leur sauvetage. Le minbar, collecté par l’équipe du musée de Mayotte en 2017, à la mosquée du vendredi de Kawéni, a remporté 3 209 suffrages des votants au terme d’un vote en ligne contre 2 936 votes pour la Fontaine de la Vierge à Saint-Paul. L’œuvre mahoraise bénéficiera, pour sa restauration, d’un soutien de 8 000 euros.

C’est la place des Comores dans le classement des pays les moins heureux au monde, selon le World Happiness report qui sort chaque année. La dérive dictatoriale du régime d’Azali Assoumani et les conditions de vie de la population des trois îles jouent grandement dans le mal-être des Comoriens, qui ne sont désormais plus dépassés que par des pays en crise tels que l’Afghanistan, le Liban, le Sierra Leone, le Zimbabwe, le Congo, le Botswana et le Malawi. Madagascar n’est pas si loin puisque la Grande Île pointe à la 11ème place. De l’autre côté du classement, ce sont des pays tels que la Finlande, le Danemark, l’Islande ou Israël qui sont les pays les plus heureux. La France sort cette année du top 20 et échoue à la 21ème place.

Durant le mois de ramadan, la ville de Mamoudzou organise encore plus de marchés paysans que d’habitude sur la commune. Ainsi, en plus des 3 samedis habituels par mois, le marché se tiendra exceptionnellement le premier samedi du mois d’avril et deux mercredis, place Coco Massudiki, à côté de la mosquée de Passamaïnty, sur le parvis de la MJC de Mgombani, et rue de la Cocoterie à Kawéni (en face de l’espace Coralium).

Samedi 25 mars 2023 : Kaweni

Mercredi 29 mars 2023 : Mgombani

Samedi 1er avril 2023 : Mgombani

Mercredi 5 avril 2023 : Mgombani

Samedi 8 avril 2023 : Passamaïnty

Samedi 15 avril 2023 : Mgombani

Samedi 22 avril 2023 : Kaweni

Zily, star de la chanson mahoraise, a sorti à l’occasion du ramadan un nouvel EP, intitulé Debaa Zangu. Composé de 9 titres, dont 5 inédits, ce projet est aussi porté par le clip du titre « Bismillahi ya Ramadani »

Chaque semaine, découvrez le regard porté sur l’actualité locale à travers la presse nationale ou régionale

Le 29 mars 2023, par l’AFP.

Pour lutter contre les violences faites aux mineurs en outre-mer, il faut développer la «prévention à destination des parents et enfants» et améliorer la prise en charge des mineurs en danger, conclut mercredi 29 mars un rapport parlementaire, s'alarmant du «niveau élevé des violences interfamiliales»

Selon l'enquête Violences et rapports de genre (Virage) menée en 2018 en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, une femme sur quatre et un homme sur cinq ont déclaré avoir subi avant 18 ans au moins un fait de violence dans la famille et l'entourage proche, soit 26% de femmes de l'échantillon à La Réunion et en Martinique et 27,5% en Guadeloupe contre 17,5% dans l'Hexagone.

Malgré l'absence de données récentes, les rapporteurs Philippe Dunoyer (Renaissance), Karine Lebon (Nupes) et Olivier Serva (Liot) ont relevé dans tous ces territoires, «des taux importants de violences physiques, psychiques ou sexuelles» «Un des constats inquiétants est le niveau élevé des violences intrafamiliales dont les mineurs demeurent les victimes directes et collatérales» , ajoute le rapport. Des facteurs

spécifiques expliquent ces chiffres : «forte précarité socio-économique avec des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale, mais aussi persistance des violences éducatives» , souligne le texte.

«La prise en charge des mineurs en danger, déjà délicate en Hexagone, est défaillante, notamment en Guyane et à Mayotte. Les familles d'accueil ne sont pas assez professionnalisées et en nombre insuffisant. Leur accompagnement et leur suivi sont également déficients» , assurent les députés. Les rapporteurs recommandent d'adapter les dispositifs aux réalités locales. Ils insistent particulièrement sur les actions de «prévention, à destination des parents mais aussi des enfants, actions de soutien à la parentalité ou sensibilisation à l'école»

S'agissant de la gouvernance, «une plus grande coordination est nécessaire ainsi que des moyens humains et financiers accrus. Enfin, la prise en charge des victimes, tant judiciaire que sanitaire, doit également être améliorée» , ajoute le rapport. Mais les rapporteurs recommandent aussi de mener une nouvelle enquête Virage aux Antilles et à La Réunion et de l'effectuer également en Guyane et à Mayotte pour actualiser les données dont l'absence «est dommageable pour l'élaboration de politiques publiques»

ou sexuelles»

Les rapporteurs font le constat inquiétant d'un « niveau élevé des violences intrafamiliales » et appellent à développer la « prévention ».

Raïnat Aliloiffa

Raïnat Aliloiffa

ISMAEL ET MOHAMADI SONT INSÉPARABLES. CES DEUX MAHORAIS

SONT DES RESTAURATEURS AYANT FAIT

CARRIÈRE SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION

PENDANT PLUS DE DIX ANS. DEPUIS

PEU, ILS ONT DÉCIDÉ DE REVENIR À

MAYOTTE AFIN D’OUVRIR PLUSIEURS

RESTAURANTS. EN UN AN, ILS ONT DÉJÀ

TROIS ÉTABLISSEMENTS À LEUR ACTIF.

Les restaurants « La Zone » ne sont plus à présenter chez nos voisins réunionnais. On en compte 14 sur tout le territoire, et derrière cette success story se cache Mohamadi Madi, un Mahorais qui vit à La Réunion depuis son adolescence. Il commence ses débuts dans la restauration dans des petits restaurants, puis en travaillant pour différents grands groupes tels que McDonald’s, Quick ou Burger King en tant que manager. « Arrivé à un stade, on m’a fait comprendre que je ne pourrai pas aller plus loin, alors j’ai décidé de partir » , explique Mohamadi Madi. Il reste quelques mois au chômage, et c’est à ce moment-là qu’il réalise qu’il peut aller plus loin en créant son propre restaurant.

ça ne marchait plus, alors j’ai proposé à son propriétaire de racheter son fonds de commerce » , se souvient Ismael. C’est ainsi qu’il devient chef d’entreprise pour la première fois, en 2018.

Là-bas, il a des difficultés à trouver un local car on lui demande des documents qu’il n’a pas. Au bout d’un an de recherche, il en trouve un, « mais c’était au quartier » , précise-t-il. N’ayant pas le choix, il signe le bail et « c’est ainsi que naît La Zone, car on était dans la zone » , continuet-il. Rapidement, il réalise que c’est à son avantage puisqu’il n’a pas de concurrence. Il met donc un point d’honneur à installer tous ses autres restaurants dans les quartiers populaires, là où personne n’a envie d’aller. Aujourd’hui ses établissements sont présents sur tout le territoire réunionnais. Certains lui appartiennent, d’autres sont des franchises.

Si « La Zone » est aussi connue, c’est grâce à ses tacos à la française. « Nous avons été les premiers à les faire à La Réunion » , assure Mohamadi. Cependant, il n’oublie pas ses origines et a voulu faire découvrir quelques plats locaux de l’île au lagon aux Réunionnais. Ils proposent ainsi des mabawas cuisinés à la mahoraise. « Ils sont différents des wings que l’on trouve partout » assure le gérant. Ils les servent avec des bananes frites et la sauce poutou (piment).

Après plus de dix ans d’existence, « La Zone » s’installe à Mayotte. Et si cela est possible, c’est notamment grâce à Ismael Saïd, le frère de cœur de Mohamadi. Les deux se rencontrent alors qu’ils font leurs études supérieures sur l’île Bourbon. Ils se lient d’amitié et embrassent la même carrière dans la restauration rapide. Ils exercent dans les mêmes endroits, se suivent, se séparent, mais se retrouvent toujours. Parmi ses différents postes, Ismael travaille durant deux ans en tant que manager chez « l’emporter factory » , un fast-food réunionnais. « Lorsque le chiffre d’affaires de la boîte a commencé à baisser et que

Ismael le reconnait, il avait les mêmes aprioris que la plupart des personnes qui vivent en dehors de Mayotte. « Je me disais que je ne reviendrais jamais car il y avait trop d’insécurité, le cadre de vie n’était pas idéal pour ma famille » , indique-t-il. Et pourtant, le destin le rattrape. À l’occasion d’un voyage dans le département pour les vacances, il en évalue rapidement les opportunités et décide de rentrer définitivement chez lui. « J’ai contacté Mohamadi, on s’est concertés et on a décidé d’ouvrir deux restaurants à Mayotte, un à Mroalé et un autre à Labattoir. » Cela se fait entre mars et mai 2022. Un an plus tard, les deux hommes s’associent à nouveau pour un nouveau fast-food situé en plein centre de Mamoudzou. Et c’est là toute la différence avec ceux de La Réunion. « Là-bas on met un point d’honneur à être dans les quartiers populaires car c’est notre identité, mais ici c’est plus risqué alors on préfère rester en ville » , explique Mohamadi Madi.

Créer son entreprise à Mayotte n’est pas de tout repos. Les entrepreneurs sont confrontés à la lenteur administrative qui freine leurs projets. « Je dirais que c’est deux fois plus difficile qu’à la Réunion, mais on n’a jamais lâché l’affaire », selon Mohamadi. Les deux acolytes affirment avoir fait des demandes de financement auprès des différentes autorités mais cela n’a jamais abouti. Les banques non plus n’ont pas voulu les suivre, alors ils ont tout financé avec leurs propres fonds. « Au début, je me suis même demandé pourquoi je suis venu ici. Mais ma mère m’a rappelé que je suis ici chez moi et ça m’a reboosté » , ajoute Ismael. Aujourd’hui les deux relativisent. « Créer sans difficultés n’a pas de saveur ! Il ne faut pas se dégonfler, si vous croyez en votre projet il faut tenir bon » , rappelle Ismael. Et à Mohamadi d’ajouter : « Oui, c’est difficile, mais il n’y a que des solutions, il faut trouver la sienne. » Les deux hommes disent se servir de leur expérience mahoraise pour aider les jeunes qui veulent également créer leur entreprise. Quant à eux, ils visent encore plus haut. Leur objectif est d’ouvrir autant de restaurants à Mayotte qu’à la Réunion, si ce n’est plus. Et ils n’ont pas l’intention de se limiter à l’océan Indien puisqu’ils visent également la métropole. n

SANS DIFFICULTÉS N’A PAS DE SAVEUR ! »

« À MAYOTTE, C’EST DEUX FOIS PLUS DIFFICILE QU’À LA RÉUNION »

Départementalisation

MAYOTTE FÊTE CE VENDREDI LES 12 ANS DE SA DÉPARTEMENTALISATION. PLUTÔT QUE DE S’ATTARDER SUR LES SUJETS DE LA DÉLINQUANCE, DE L’IMMIGRATION OU DES GRANDS PROJETS, QUI ONT CONTINUÉ DE FAIRE L’ACTUALITÉ CES DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES, NOUS CHOISISSONS POUR CET ANNIVERSAIRE D’ANALYSER L’IMPACT FINANCIER DE LA DÉPARTEMENTALISATION.

POUVOIR D’ACHAT, EMPLOI, IMPORTATIONS, INVESTISSEMENTS… COMMENT ÉVOLUE L’ÉCONOMIE MAHORAISE ?

Si les revenus des foyers mahorais augmentent depuis 2011 et la départementalisation, le pouvoir d’achat des habitants de l’île au lagon reste toujours très inférieur à la moyenne nationale, faisant de Mayotte le territoire le plus pauvre de France. La jeunesse du département, l’octroi de mer, la balance commerciale négative et le fait que l’île ne résiste pas à l’inflation générale sont autant d’explications plausibles à ce phénomène.

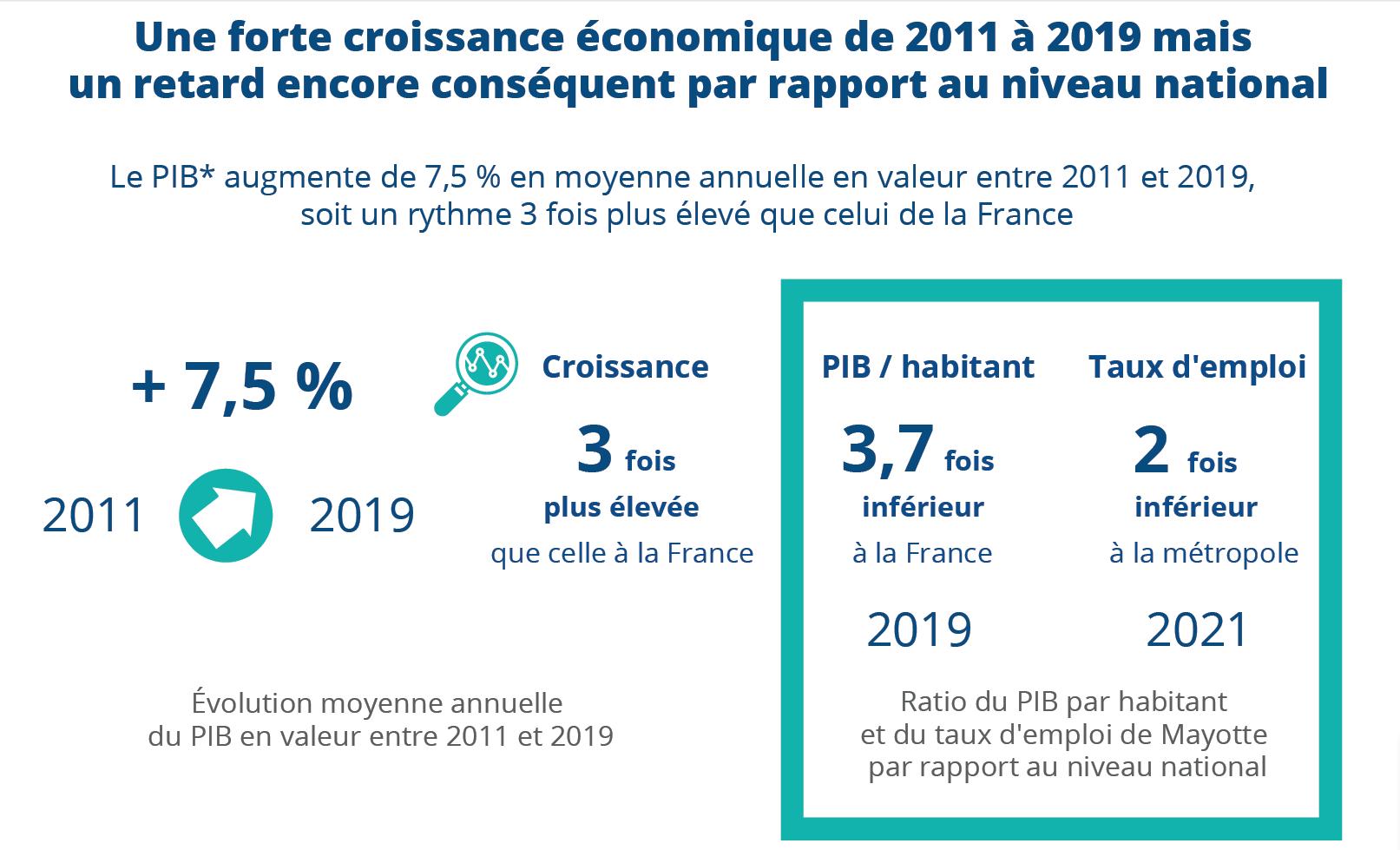

Mars 2011. Mayotte devient, après des décennies de lutte, le 101ème département français, provoquant une liesse populaire aux quatre coins de l’île. Cette dernière sera pourtant de courte durée. En septembre de la même année, une grande mobilisation touche la société civile mahoraise et provoque une grève générale depuis caractérisée « contre la vie chère » . Douze ans plus tard, il serait facile de dire que rien n’a changé, mais affirmer que tout va mieux serait un mensonge. En 2011, Mayotte possédait un produit intérieur brut (PIB) d’environ 1,5 milliard d’euros. Dix ans plus tard, en 2021, il est de 2,9 milliards d’euros, représentant une hausse considérable de 7% par an, soit un rythme trois fois plus élevé que celui de la France entière.

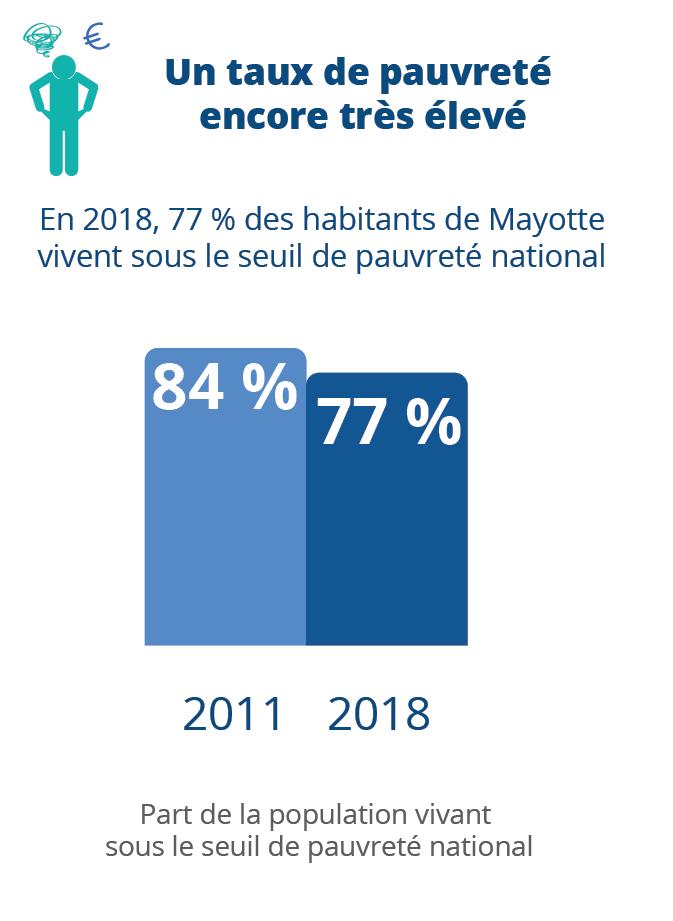

Ce décollage ne permet cependant pas à Mayotte de quitter sa place de lanterne rouge au classement des départements les plus riches. L’île au lagon est encore loin des PIB de la Guyane (4,6 milliards d’euros en 2021), de la Guadeloupe (8,9 milliards), de la Martinique (9 milliards), de la Corse (10,1 milliards) ou de sa voisine réunionnaise (20,4 milliards). Le PIB par habitant est lui aussi le plus faible de France, avec 9 978 euros par an, contre 34 100 euros pour la moyenne nationale, sans oublier les 77% d’habitants de Mayotte qui vivaient sous le taux de pauvreté en 2018 (contre 84% en 2011). Cette situation est due à plusieurs facteurs. D’abord, les vagues migratoires et le taux d’enfants par femme ont porté la population à 310 000 habitants, contre un peu plus de 200 000 en 2011.

Ensuite, le 101ème département français, comme la majorité des territoires insulaires de la planète, doit importer plus qu’il n’exporte de produits. En 2019, on comptait quelque 700 millions d’euros d’importations pour seulement 9 millions d’exportations, soit une balance commerciale déficitaire de 691 millions d’euros. Cette dernière n’a jamais été bénéficiaire pour Mayotte, qui témoignait d’un résultat négatif en 2011 (-368 millions d’euros) ou en 2012 (-319 millions). Enfin, l’île aux parfums ne résiste pas à l’inflation mondiale, et notamment nationale. Sur cette dernière année, l’ensemble du territoire français subit une augmentation des prix de 6,3%. Chez la population « la plus pauvre de France » , les prix augmentent tout de même de 5,9%. Selon l’INSEE, l’indice mahorais des prix à la consommation (106,41 en février 2023, base décembre 2021) serait pourtant inférieur à l’indice national (115,78 base 2015).

« Aujourd’hui nous sommes en 2023 et je ne trouve pas que les choses se sont améliorées, au contraire ! » , soulignait récemment Balahashi Ousseni dans nos colonnes. Le secrétaire général de la CFDT à Mayotte mettait notamment en avant l’octroi de mer qui frappe chaque département d’outre-mer – et oblige les commerçants à vendre leur marchandise au prix fort. L’octroi de mer est d’ailleurs au centre des considérations du Conseil départemental, dans un contexte de pénurie d’eau potable et de hausse prévue de cette taxe sur l’eau en bouteille. Il n’est pas rare, en effet, de croiser des packs de six bouteilles d’un litre et demi à 6 ou 7 euros, contre un peu plus d’un euro en métropole. Jusqu’à maintenant, l’eau était bardée d’un octroi de mer à 0% et d’un octroi de mer régional à 0% en vertu du bouclier qualité-prix (contre 2,5% en temps normal). Mais, selon le conseiller départemental d’opposition Daniel Zaïdani, la majorité aurait pour projet d’élever l’octroi de mer régional à 5% sur l’eau à la fin du dispositif gouvernemental.

Pour rappel, les taux des deux octrois de mer sont fixés par le Département, mais seul l’octroi de mer régional est perçu par le CD. L’octroi de mer « classique » , lui, va dans les poches des communes, et est généralement plus élevé que l’octroi de mer régional. Pour les sucres et sucreries, par exemple, l’octroi de mer est de 17,5%, et l’octroi de mer régional de 2,5%, soit une taxe totale de 20% sur le produit importé. Cette imposition supplémentaire réduit le pouvoir d’achat des ménages mahorais, même si, comme leurs compatriotes guyanais, ils ne font pas encore face à la TVA.

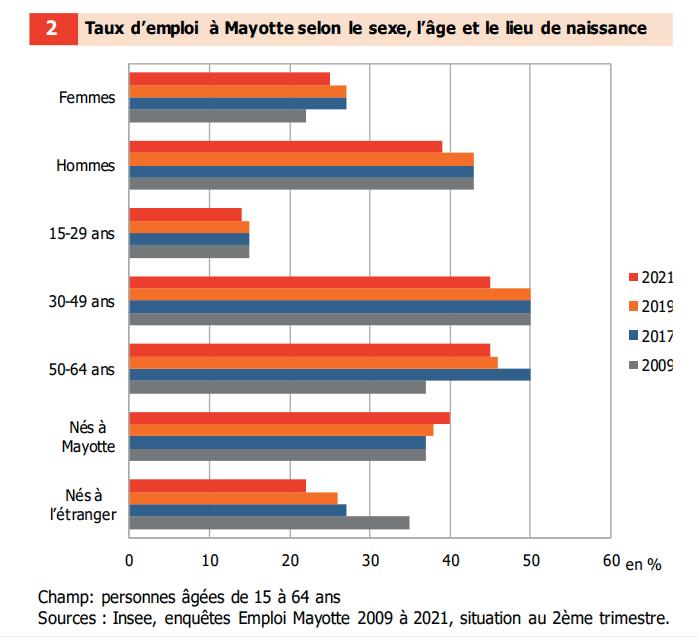

Comme pour d’autres secteurs, le marché du travail mahorais se développe fortement, mais ce n’est pas encore assez pour permettre à l’ensemble de la population d’avoir un emploi, sachant que deux tiers des entreprises de l’île étaient encore informelles en 2015. Tour d’horizon de quelques chiffres du travail depuis que Mayotte est le 101ème département français.

C’est le nombre d’emplois créés à Mayotte entre 2009 et 2021. Il y a 14 ans, on en recensait 17 600, contre 51 500 en 2021. Si ces créations sont importantes, elles demeurent néanmoins insuffisantes face à la démographie mahoraise. En effet, seuls 32% des 15-64 ans étaient en emploi en 2021 comme en 2009, soit moins de la moitié du taux métropolitain (66%).

19%

Telle est la part de Mahorais en âge de travailler qui sont dans le privé, en 2021. C’est le secteur qui n’a pas assez été développé depuis la départementalisation. En Guyane, le département se rapprochant le plus de Mayotte, 27% des actifs y travaillent, et 54% des Français dans leur globalité. Les services embauchent notamment beaucoup moins qu’en métropole : la finance et l’assurance ont un taux d’emploi 12 fois inférieur à celui de l’hexagone, l’information et la communication 9 fois inférieur, l’industrie 7 fois inférieur.

21 000

C’est donc le nombre d’employés dans la fonction publique à Mayotte, au deuxième semestre 2021. Cela représente 13% de la population active, un taux semblable à celui de la métropole. C’est en effet dans le public qu’ont été créés 7 800 emplois entre 2009 et 2021, soit quasiment un quart des créations d’emplois sur la période ! Dans le détail, on dénombre 12 600 employés dans la fonction publique d’Etat, et 8 500 dans la fonction publique territoriale ou hospitalière – dont les 3 188 agents du Conseil départemental.

-7%

C’est l’évolution des contrats à durée interminée (CDI) à Mayotte, entre 2012 et 2021. Les CDI représentaient effectivement 78% des contrats en 2012, contre 71% actuellement. En métropole, 85% des employés ont un CDI. On voit ainsi que sur les emplois ayant été créé dans le secteur privé depuis la départementalisation, une part importante de contrats sont des CDD. Quant aux cadres, ils ont explosé ces dernières décennies : alors qu’on n’en comptait qu’un bon millier en 1997, ils sont aujourd’hui environ 5 000 à Mayotte.

C’est l’évolution des contrats à durée interminée (CDI) à Mayotte, entre 2012 et 2021. Les CDI représentaient effectivement 78% des contrats en 2012, contre 71% actuellement. En métropole, 85% des employés ont un CDI. On voit ainsi que sur les emplois ayant été créé dans le secteur privé depuis la départementalisation, une part importante de contrats sont des CDD. Quant aux cadres, ils ont explosé ces dernières décennies : alors qu’on n’en comptait qu’un bon millier en 1997, ils sont aujourd’hui environ 5 000 à Mayotte.

Dans cette tranche d’âge, 36% sont inactifs (contre 13% sur le reste du territoire). Cela représente plus de 25 000 jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation. Cela concerne majoritairement les jeunes femmes (41%) que les jeunes hommes (30%)

C’est la part de la population mahoraise en emploi, mais aussi celle des personnes souhaitant travailler, ainsi que celle des inactifs. Le marché du travail, à Mayotte, est ainsi grossièrement divisé en trois blocs plus ou moins égaux.

C’est le revenu moyen d’un habitant de Mayotte en 2019, contre 5 400 € en 2011. Cette hausse de 3,5% est trois fois plus forte que dans l’hexagone, qui témoigne tout de même d’un revenu moyen de 22 040 €, contre 19 550 € en 2011.

26%

C’est la part de la population mahoraise de plus de 15 ans ayant un diplôme considéré comme « qualifiant » , c’est-à-dire un CAP, un BEP ou plus. En Guyane, ils sont 40%, et 72% dans l’hexagone.

Le niveau de vie des 10% les plus aisés à Mayotte est 6,8 fois supérieur au niveau de vie médian en 2018. En 2011, il n’était que 4 fois supérieur. Les inégalités se creusent ainsi très rapidement depuis la départementalisation. Pour information, les 10% les plus aisés en France ont un niveau de vie 1,8 fois supérieur au niveau de vie médian.

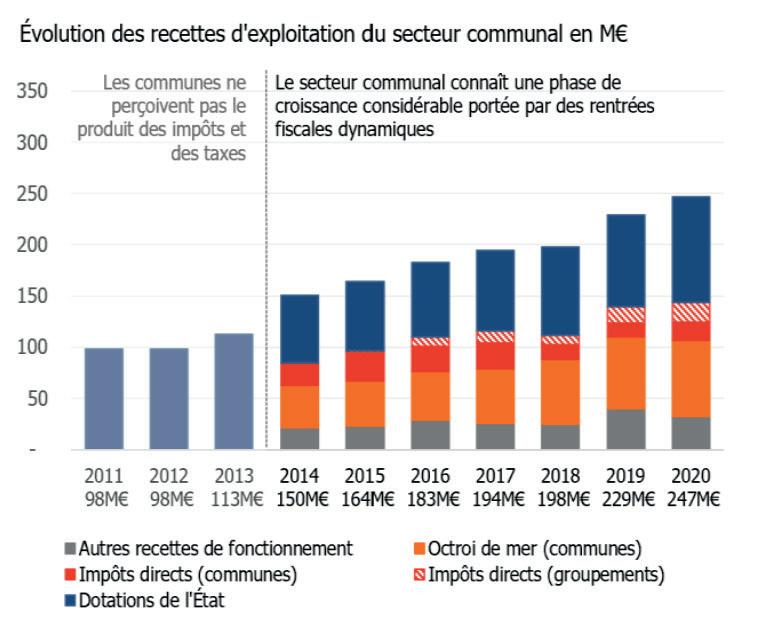

La départementalisation amenant nombre de changements législatifs et fiscaux – et n’ayant pas amené la totalité de ces transformations –, les collectivités locales ont dû s’adapter progressivement dans leur fonctionnement. Les recettes tirées de la fiscalité et les investissements ont ainsi radicalement changé de forme entre le début des années 2010 et notre époque.

Une fiscalité quadruplant le bénéfice des communes

Avant la départementalisation, Mayotte dépendait d’un régime d’autonomie fiscale. Un « code général des impôts de Mayotte » et un

« code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte » prévoyaient des impôts spécifiques au territoire : patente, taxe locale sur les propriétés bâties, impôt sur les revenus, droit de douane, taxe de consommation, redevance sur

les marchandises... Dans cette configuration, seul le Département percevait le produit de la fiscalité, tandis que le fonctionnement courant des communes était financé par des dotations de l’État. L’application de la fiscalité de droit commun (code général des impôts et code des douanes) est intervenue le 1er janvier 2014. Elle instaure quatre mesures destinées à remplacer d’anciennes taxes ou à en créer de nouvelles : le transfert des produits de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés du Département vers l’État, l’introduction de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la contribution économique territoriale, l’application du régime de l’octroi de mer et enfin l’introduction de la TVA (à taux zéro cependant).

La mise en place de la fiscalité de droit commun a engendré une augmentation des ressources de fonctionnement des collectivités locales. En dix ans, le produit des impôts directs (payés directement par le contribuable, comme la taxe d’habitation) et indirects (versés par un intermédiaire, comme pour l’octroi de mer ou la taxe sur les tabacs) a plus que doublé. Ces ressources supplémentaires ont profité à un secteur communal largement sous-doté au début de la départementalisation : les recettes d’exploitation des communes mahoraises étaient de 500 euros par habitant en 2013 contre 2 100 euros en moyenne pour les autres communes ultramarines. Quant au Département, ses recettes ont profondément évolué durant cette décennie,

grâce à de plus grandes dotations de l’Etat et à une hausse des impôts indirects.

Deux fois plus d’investissements depuis la départementalisation

« Aujourd’hui, force est de constater qu’audelà des aspects juridiques, le processus de départementalisation n’est pas encore achevé », indiquent les rapports de l’IEDOM, de l’AFD et de l’Insee, qui pointent notamment le manque d’investissements en matière d’eau, d’enseignement, ou d’assainissement. Effectivement, avec un investissement de 726 euros par habitant en 2020, les collectivités mahoraises sont loin de leurs semblables ultramarines (1 100 € par habitant en moyenne). Pourtant, les ressources supplémentaires tirées de la nouvelle fiscalité ont facilité la concrétisation des projets des collectivités. Les investissements de ces dernières se sont d’ailleurs nettement accélérés à partir de 2018 pour atteindre 203 millions d’euros en 2020, soit deux fois plus qu’en 2011.

Ainsi, entre 2011 et 2019, les entreprises investissent 7 fois plus, les administrations publiques 2 fois plus, et les ménages 1,6

fois plus. Il est à noter que parmi les 726 € par habitant d’investissements publics, les communes mahoraises sont à l’origine de 389 €, le plus haut total dans toute la France (moyenne : 329 € par habitant) ! Cela s’explique en partie par la pression démographique qui pousse les municipalités à construire toujours plus de salles de classe, et à rénover celles déjà existantes. L’éclairage public et la voirie sont ensuite les opérations les plus coûteuses. Cependant, les désirs d’investir de la part des collectivités locales ne trouvent pas encore totalement de réponses techniques, provoquant des retards dans les projets et les chantiers. Le rapport signale ainsi un manque « d’agents territoriaux mieux formés à la conception et au suivi des projets, de maîtres d’œuvre et entreprises de travaux plus nombreux et mieux qualifiés, d’emprises foncières plus étendues ou encore de partenariats renforcés et plus fluides avec les organismes qui instruisent les dossiers, mais aident également à leur montage et suivi » n

Né au début des années 90, le système bancaire mahorais est, comme sa population, caractérisé par sa jeunesse. Malgré un rapide essor de ses banques, Mayotte reste sous-bancarisée, la plupart des ménages continuant de privilégier les paiements en espèce. Les crédits et l’épargne continuent cependant de croître.

81,8%

C’est la part d’Établissements de crédit installés localement (ECIL) dans le marché bancaire mahorais. Les Établissements de crédit non installés localement (ECNIL), établis ailleurs sur le territoire national (Hexagone et Outre-mer), ne représentent que 18,2 %. Les ECIL comprennent les banques commerciales (BFC-OI, Banque Postale), et les banques mutualistes et coopératives (Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion, Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse, BRED Banque Populaire). Interviennent également dans le financement des entreprises et institutionnels, les institutions financières spécialisées telles que l’Agence Française de Développement (AFD), ou la Banque publique d’investissement (BPI).

74

C’est le nombre de distributeurs et guichets automatiques (DAB-GAB) à Mayotte, fin 2021. Dix ans auparavant, l’île n’en comptait que 53. Quant aux guichets, ils sont passés de 25 à 39 entre 2011 et 2021.

X3

En 10 ans, le nombre de cartes bancaires en circulation à Mayotte a presque triplé. Elles étaient au nombre de 56 232 unités en 2011 contre 147 217 unités en 2021. Cette hausse est portée à la fois par le nombre croissant de cartes de paiement ainsi que des cartes de retrait, bien que les cartes de retrait enregistrent une augmentation légèrement plus prononcée. Les cartes de paiement représentaient en 2011 deux tiers des cartes bancaires en circulation contre un tiers pour les cartes de retrait. En 2021, les cartes de paiement représentent 56 % des cartes bancaires, tandis que 44 % sont des cartes de retrait.

C’est le montant des crédits aux entreprises mahoraises en 2021. Cela représente une hausse de plus de 130% depuis 2011, où ces crédits ne représentaient que 260,7 millions d’euros. 48,8% d’entre eux sont des crédits d’investissements, 34,5% des crédits immobiliers, et 16,7% des crédits d’exploitation.

C’est cette fois le montant des crédits accordés aux ménages. Il a été multiplié par 2,4 fois entre 2011 et 2021. Ce sont les crédits à la consommation qui sont les plus demandés depuis 2017 (59,2%), avant les crédits immobiliers (40,8%). Outre l’augmentation de la consommation des ménages, cette tendance s’explique également par un nombre important de crédits à la consommation destinés in fine au financement de l’habitat. Ceci met en exergue certaines problématiques foncières rencontrées à Mayotte, telle que l’absence de titres fonciers (nécessaires à l’obtention de crédits à l’habitat, mais non aux crédits à la consommation).

Les chercheurs du centre de recherche insulaire et observatoire de l’environnement (Criobe) ont inauguré leur laboratoire, ce mardi 21 mars. Ce local leur permet notamment de travailler sur la structuration de filières comme la vanille ou le café, mais également sur la cosmétopée et la pharmacopée, grâce aux plantes médicinales.

Il y a trois ans, le conseil département et le rectorat de Mayotte ont fait appel à l’expertise de plusieurs chercheurs pour participer à la relance ou à la structuration de filières comme l’ylang-ylang, la vanille, le cacao, le café ou encore le jasmin et le curcuma. Trois ans plus tard, les chercheurs du (Criobe) inaugurent leur laboratoire de phytochimie, situé au PER de Coconi. Un outil de recherche

dans lequel ils travaillent sur plusieurs volets. Pour relancer les cultures oubliées ou délaissées – souvent par manque de débouchés – la laboratoire s’intéresse à leurs spécificités. Au total, le centre de recherche bénéficie d’un budget d’1,5 million de l’État dans le cadre du Plan innovation outre-mer (Priom) et de 2,3 millions d’euros du Département.

« Mayotte est un terrain fertile pour de nombreuses plantes ou épices comme le curcuma. Et nous avons réussi à prouver que ces produits mahorais étaient dotés de caractéristiques uniques et avaient donc une véritable valeur ajoutée. C’est le cas de l’huile essentielle d’ylang-ylang qui n’a pas le même marqueur que celle des Comores. On se dirige ainsi vers une typicité du territoire mahorais » , précise Cédric Bertrand, chercheur au sein du Criobe. Grâce à ces recherches, l’idée est « de ne pas laisser tomber les agriculteurs et de recréer du lien avec les industriels en métropole ou en Europe » , souligne Thomas Vignaud, directeur des opérations du laboratoire du PER. Mais aussi de cibler des marchés hauts de gamme.

Au-delà de ces plantes, les chercheurs s’intéressent également aux plantes à parfum, aromatiques et médicinales pour la cosmétopée ou la pharmacopée. « Nous travaillons sur douze plantes mahoraises, qui agissent notamment sur les maux de ventre ou de tête. Nous regardons ce qui marche et pourquoi ça fonctionne

pour en faire des compléments alimentaires pour le bien-être notamment » , précise le directeur. Un des chercheurs travaille en parallèle sur une gamme de cosmétique à base de plantes mahoraises, pour l’entreprise spécialisée dans la biotechnologie végétale, Greentech.

Pour les chercheurs, un troisième volet vise à travailler sur l’innovation en mer. « L’idée est de développer l’aquaculture innovante. Au lieu de produire des milliers de tonnes de poissons gavés aux poissons séchés, nous travaillons sur les éponges ou les algues. On peut par exemple produire de l’agar-agar avec un type d’algue à Mayotte » , illustre Thomas Vignaud. Les éponges auraient, elles aussi, des composants intéressants. « L’idée est de reproduire un jardin mahorais en mer avec des poissons, des algues, des mollusques qui vont se nourrir entre eux et dépolluer leur milieu… » Le Criobe envisage d’ailleurs de créer une plateforme d’innovation en mer d’ici un an. n

Maurice Laporte, La Voix du collège : Récits de collégiens de Mayotte (1965-1967), éditions KomEDIT, 2017.

AGRÉGÉ DE LETTRES MODERNES ET DOCTEUR EN LITTÉRATURES FRANCOPHONES, CHRISTOPHE COSKER EST L’AUTEUR DE NOMBREUX OUVRAGES DE RÉFÉRENCE SUR LA LITTÉRATURE DE L’ÎLE AUX PARFUMS, NOTAMMENT UNE PETITE HISTOIRE DES LETTRES FRANCOPHONES À MAYOTTE (2015) DONT IL REPREND, APPROFONDIT ET ACTUALISE, DANS CETTE CHRONIQUE LITTÉRAIRE, LA MATIÈRE.

Ce volume réunit 60 récits de collégiens de Mayotte, revus par des enseignants de l'époque. Ils datent de la période 1965-1967, car Maurice Laporte (1910-2011), qui avait fondé vers 1965 le premier Collège d'enseignement général de Mayotte, emporte une copie de ces textes quand il prend sa retraite en 1967, puis ne s'en sépare plus...

Avant que le Rectorat de Mayotte ne choisisse le sous-titre « écrits de collégiens » pour son ouvrage Parole des confins (2020), ce sous-titre avait déjà été retenu par un autre ouvrage : La Voix du collège. Récits de collégiens de Mayotte (1965-1967). Cet ouvrage est publié en 2017 par la maison d’édition Komedit. Il est lié à Maurice Laporte (1910-2011) qui a été chef de secteur et conseiller pédagogique à Mayotte à partir de 1962. Il est à l’origine de la première classe de sixième à Mayotte dans la perspective de l’ouverture d’un collège. Il lance alors un premier journal mensuel rédigé et illustré par les élèves. Cet ouvrage retrace l’histoire de journal et cite les textes des élèves. En 1965, Maurice Laporte ouvre le premier collège de Mayotte et il prend sa retraite deux ans plus tard. L’ouvrage reprend les textes des huit numéros de ce journal et permet de se rendre compte sur quoi les élèves avaient envie et comment ils écrivaient. Nous sommes là à la source vive de la littérature : choix du thème et choix du style.

Le premier numéro contient les six textes suivants : « La chasse aux oiseaux » , « Un accident », « La fête au village », « À la recherche des mangues mûres », « Nuit de terreur » et « Les mangues ». On remarque d’emblée qu’un thème revient à deux reprises, celui d’un

fruit : la mangue. On se souvient peut-être que notre deuxième chronique évoquait un souvenir similaire sous la plume de Séline Soula. Et pour qui connaît Mayotte, il est impossible de ne pas être passé devant l’un des manguiers énormes que l’on trouve un peu partout dans l’île et qui, à l’époque de la récolte des fruits, sont pris d’assaut par les enfants qui recourent à toutes sortes de projectiles pour voir tomber dans leur escarcelle les fruits murs qui feront leur délice.

Le deuxième numéro contient un texte de plus : « Le M’godro à Poroani », « La mort de mon grand-père », « La culture du riz », « La récolte du riz », « Les cultures », « Souvenirs de vacances », « La chasse aux hérissons. C’est cette fois-ci le riz qui se retrouve en vedette et qui montre que Mayotte est une société rurale traditionnelle dans laquelle cultiver est important. La chasse aux oiseaux est prolongée par celle des hérissons (développer). Le thème du plaisir, présent sous l’espèce de la fête du village dans le numéro précédent, l’est ici encore sous la forme musicale du mugodro.

Le numéro trois est dominé par le thème de la chasse, déjà remarqué précédemment : « La chasse », « Le nouvel an comorien », « Les petits bergers », « Un pique-nique mouvementé

» , « La Dame-Jeanne », « La chasse aux makis », « La fin du Ramadan », « La chasse aux fanihis », « Chasse aux cochons sauvages » et « La Chasse aux chats sauvages »

C’est dans le quatrième numéro que le thème de la mer est enfin abordé : « À la recherche des trondros », « Mauvais temps », « Le trompeur », « Pêche à marée basse », « Un songe », « La Fête au village », « Tempête en mer » et « Le récif de corail »

De son alpha à son oméga, le cinquième numéro évoque notamment les plantes exotiques : « La plantation d’ylang » , « Souvenir de vacances », « À la recherche des tsoutsoumbis » , « Sohoa », « La perte du chombo gori », « Quand j’étais petit », « La mort de ma poule noiraude » et « Ylang-Ylang » . Le souvenir d’enfance y occupe aussi une place importance, sans oublier les lieux ainsi que l’outil à

tout faire à Mayotte, le chombo gori, auquel le poète Ousséni Soumaïla consacre un recueil en 2017. Le sixième numéro met notamment l’accent sur le surnaturel à Mayotte : « Les moinaïssas », « Les deux trompeurs », « Les ignames », « À la recherche du miel », « À la poursuite des cabris », « Un triste congé », « Bouhadza se croit malin », « Légende » et « Croyances et coutumes ». Afin de ne pas abuser de la patience du diligent lecteur, nous le laissons découvrir le sommaire des deux derniers numéros mais nous souhaitons lui donner à entendre la voix des collégiens de l’époque dans l’exercice scolaire de la rédaction et dans ce livre qui apparaît comme un laboratoire littéraire des thèmes de Mayotte.

Christophe CoskerPlayoffs

Match aller : Rapides Éclairs (4) 57–60 Vautour club de Labattoir (1)

Match retour : Vautour club de Labattoir (1) 77–67 Rapides Éclairs (4)

Match aller : Basket club de Mtsapéré (3) 79–60 Étoile bleue de Kawéni (2)

Match retour : Étoile bleue de Kawéni (2) 69–70 Basket club de Mtsapéré (3)

Finale : Après le ramadan

Basket club de Mtsapéré (3) – Vautour club de

Playoffs

Match aller : Golden Force (3) 28–89 Fuz’Ellips de Cavani (2)

Match retour : Fuz’Ellips de Cavani (2) – Golden Force (3)

Match aller : Magic Basket Passamaïnty (4) 54–63 Basket club de Mtsapéré (1)

Match retour : Basket club de Mtsapéré (1) – Magic Basket Passamaïnty (4)

Finale : Après le ramadan

Fuz’Ellips de Cavani (2) – Basket club de Mtsapéré (1)

Poule haute masculins

Poule relégation masculins

Journée 20

Moinatrindri HC 20–0 Doujani HC

HC Passamaïnty – TCO Mamoudzou

HC Select 976 57–19 AJH Tsimkoura

HC Kani Kéli 24–44 ASC Tsingoni

PC Bouéni 29–27 Haima Sada

HC Bandrélé – CH Combani

Journée 21 – 28 au 30 avril 2023

Doujani HC – TCO

Moinatrindri HC – HC Select 976 ASC

C.C & CO.

Au Chato Café, à Moinatrindri, PAF : 5€, à partir de 20h, 0639 21 36 31

DJ STICKEE

Au BARAKILI, Reggae, Dance Hall, Afro, Hip Hop, à 20h, réservation : 0269 62 45 11

DISCO PARTY – APERO

CONCERT

Mauro & Sophie au Restaurant le Moya, de 20h à 23h, réservation : 0639 10 72 48

SORTIES NATURALISTES

Lac Karihani (12h14h), infos réservation : 0269 630481

SORTIES NATURALISTES

Lagune d’Ambato (8h10h), infos réservation : 0269 630481

SOIREE INCOGNITO AGRO LATINO

Restaurant le Rocher (petite-terre), à partir de 19h30, réservation au : 0639 69 54 54

JOURNEE ROTARIENNE DES METIERS ET DE LA FORMATION

Au collège de Kani-Keli, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

PROGRAMME D’ECHANGE AU COTES D’EXPERTS EN BAMBO

Au pôle d’excellence Rurale de Coconi, gratuit sur inscription, de 8h à 15h30

SORTIES NATURALISTES

Lac Karihani (12h14h), infos réservation : 0269 630481

CONCERT DE MAALESH

Pôle culturel de Chirongui, contact : 0639 99 09 31, tarifs : 10€ / 7€ / 5€€

JOUWA LITSOO

MOYA & NINGHA

(petite-terre), DJ SETS (Afro X Electro, à partir de 19h00, Prévente : 15€ (navette comprise)

SORTIES NATURALISTES

Visite historique de Dzaoudzi à 14h, infos réservation : 0269 630481

SORTIES NATURALISTES

Bivouacs tortus à Saziley, infos réservation : 0269 630481

LEVER DE SOLEIL SUR LE MONT CHOUNGUI

Choungui, de 01h30 à 06h30

SORTIES NATURALISTES

Bivouacs tortus à Saziley, infos réservation : 0269 630481

SORTIES NATURALISTES

Sortie PMT (Journée), infos réservation : 0269 630481

SORTIES NATURALISTES

Plage Préfet, infos réservation : 0269 630481

SORTIES NATURALISTES

Dziani-Moya, de 8h à 13h, infos réservation : 0269 630481

KIZ’N SMILE

Initiation Evolutive de 18h-19h, Soirée KIZ de 19h – 22h, entrée libre, sur la rocade Mamoudzou

SALON DES ARTS & DES CREATIONS

Du 1er au 17 mars

MADE IN MAYOTTE, Au comité de Tourisme, infos : 0639 05 02 76

COCO BEACH HAMJAGO

Chambre d’Hôte, Location Bivouac et Kayak, Restauration, Apéro, infos : 0639 99 40 37

Edité par la SARL Somapresse au capital de 20 000 euros

7, rue Salamani

Cavani M’tsapéré

BP 60 - 97600 Mamoudzou

Tél. : 0269 61 20 04 redaction@somapresse.com

Directeur de la publication

Laurent Canavate canavate.laurent@somapresse.com

Directeur de la rédaction

Mohamed El Mounir dit “Soldat” 0639 69 13 38 soldat@mayottehebdo.com

Rédacteur en chef

Axel Nodinot

# 1037

Couverture : Départementalisation, combien tu nous coûte ?

Journalistes

Axel Nodinot

Jéromine Doux

Raïnat Aliloiffa

Alexis Duclos

Saïd Issouf

Lucas Philippe

Agnès Jouanique

Direction artistique

Franco di Sangro

Graphistes/Maquettistes

Olivier Baron, Franco di Sangro

Commerciaux

Cédric Denaud, Murielle Turlan

Comptabilité

Catherine Chiggiato comptabilite@somapresse.com

Première parution

Vendredi 31 mars 2000

ISSN : 1288 - 1716

RCS : n° 9757/2000

N° de Siret : 024 061 970 000 18

N°CPPAP : 0125 Y 95067

Site internet www.mayottehebdo.com