L’équipe dirigeante de la mairie de Bandraboua s’est-elle félicitée du récent rapport de la Chambre régionales des comptes à son sujet ? Cela signifierait que la médiocrité serait le meilleur possible pour Mayotte, tant les encouragements de la Chambre sont assortis d’avertissements. Trois écoles sur treize satisfont les normes de sécurité, manque de contrôle financier sur les opérations internes, dizaines de milliers d’euros manqués car non réclamés… S’il est incontestable que les communes font face à une vague de naissances qui les submerge à chaque rentrée scolaire, une gestion plus sérieuse et anticipée permettrait de contenir au mieux ces flux démographiques. L’île au lagon change bien vite, en témoigne le dossier de cette semaine, où vous découvrirez qu’elle ne comportait que 3300 habitants en 1843, deux ans après être devenue française. Oui, Mayotte et France entretiennent des liens bientôt multiséculaires : même s’il n’était qu’une colonie à l’époque, le petit caillou du canal du Mozambique était bel et bien présent à l’exposition universelle de 1900, dans le faste et les grandeurs de Paris. Aussi joyeux soit-il, l’exutoire de la départementalisation de 2011 n’est qu’une étape de Mayotte française. Les prochaines ? L’alignement des droits sociaux avec ceux de la métropole, de meilleures conditions de vie et de travail pour les salariés et les entrepreneurs, la réalisation de grands projets attendus de pied ferme par les Mahoraises et Mahorais ; bref, une bonne gestion.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Axel NodinotDiffusé du lundi au vendredi, Flash Infos a été créé en 1999 et s’est depuis hissé au rang de 1er quotidien de l’île.

Lu par plus de 12.000 personnes chaque jour, Flash infos vous permet de suivre l’actualité mahoraise (politique, société, culture, sport, économie, etc.) et vous offre en plus un aperçu de l’actualité de l’Océan Indien et des Outremers.

4100% numérique

180 € par an g

Pour vous abonner, il suffit de nous transmettre ce bon de commande, accompagné du règlement.

Bulletin d’abonnement

Nom : …………………………….…..…….………Prénom : ………………………..……..………………….………….

Société - Service : ……………………………………………….……….……………..….….….….……...…..…………. Adresse : ……………………………………………………….………….……………….….….….….….…..…………. Code postal : ……………….….….….….… Ville - Pays : ……………….………….……………….…….....………….

N° de téléphone : ………………….………………..E-mail :…………..….….….….…....………….……….……………..

Règlement : c Chèque à l’ordre de SOMAPRESSE c Virement

IBAN : FR76 1871 9000 9200 9206 6620 023 / BIC : BFCOYTYTXXX

Signature, date (et cachet) : Abonnement d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par simple courrier au moins un mois avant la date d’échéance.

Vous pouvez également vous abonner en ligne en vous rendant sur notre site internet à l’adresse www.mayottehebdo.com/abonnements pour la version numérique. Pour toute demande, contactez-nous : contact@mayottehebdo.com

A retourner par mail à : secretariat@mayottehebdo.com

C’est environ le nombre de personnes que les trois passeurs jugés la semaine dernière au tribunal judiciaire de Mamoudzou auraient transporté entre Anjouan et Mayotte, entre 2019 et 2022. Tout cela pour un chiffre d’affaires estimé à 10 millions d’euros par la direction territoriale de la police nationale. Parmi ces trois passeurs donc, “ Bolo ”, bras droit du chef de réseau et trésorier de l’organisation, qui écope de 7 ans de prison ferme et 100 000 euros d’amende, “ Kadafi ”, taxi clandestin qui récupérait les immigrés sur les plages et les faisait payer 50 euros, est condamné à 3 ans de prison et 50 000€, et “ M’choumari ”, guetteur principal basé en Petite-Terre, a pris 2 ans et 10 000€ d’amende. Leurs peines ont également été assorties d’interdictions de pénétrer sur le territoire français et d’un mandat de dépôt.

C’est l’une des grandes cérémonies mahoraises de l’année. Organisés par la Somapresse depuis de nombreuses années, les Trophées du Sportif de l’année se dérouleront ce samedi soir et seront diffusés par Mayotte la 1ère. Plus d’une dizaine de milliers de votes ont été enregistrés sur notre plateforme, et le verdict tombera donc ce week-end, lors d’une cérémonie pour laquelle de nombreuses personnalités sportives locales seront présentes.

Nicolas Puluhen, qui intervenait dans notre numéro consacré aux violences sexuelles, écrit ses récits compilés dans un ouvrage intitulé “ Mon p’tit loup ”, préfacé par Pierre Perret, et qui sortira mi-avril aux éditions Maïa.

Depuis ce mardi 14 février, c’est l’initiative mise en place conjointement par la Croix-Rouge, l’Agence régionale de santé, la préfecture et la ville de Mamoudzou. Afin de démocratiser l’usage des moyens de contraception auprès des jeunes, plusieurs distributeurs de préservatifs ont ainsi été installés au sein des MJC de Tsoundzou 2, Vahibé, Mamoudzou et Kawéni, de la maison de quartier de Cavani, de la Caisse des écoles (place de la République), de la Maison du projet de Kawéni, et de la cité éducative de Kawéni. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Contrat local de santé de Mamoudzou, inspiré de la Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030, qui prévoit plusieurs axes de travail pour que les collectivités luttent contre les infections sexuellement transmissibles.

Le week-end dernier, la tête d’affiche de la chanson mahoraise Zily a trusté durant une quarantaine de minutes la scène de la 20ème édition du festival Sauti Za Busara, à Zanzibar. Organisée depuis deux décennies, cette série de concerts réunit chaque année des artistes du monde entier, et était justement axée sur le thème de la diversité pour cette édition. Cette effervescence a donc profité à la Tsingonienne, qui a pu rencontrer d’autres grands artistes et postuler à de futurs concerts dans le monde entier, pour toujours y porter la voix et la culture de Mayotte.

pierre que tu as vu dans la journée, tu ne buteras pas dessus le soir.

C’est le nombre de cases en tôle détruites l’année dernière, selon les représentants de l’État à Mayotte. Après son bilan de la lutte contre l’immigration illégale, en effet, la préfecture de Mayotte diffuse effectivement son “ baromètre de lutte contre l’habitat illégal ” en 2022. Sur ce dernier, on peut voir que 434 cases ont été détruites en application des dispositions de la loi ELAN. Mais aussi que sur quasiment 500 foyers décasés, seuls 119 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière et 44 personnes ont été hébergées.

“ Bwe waliona mutsana uku kutsolikwala ”

La

Un zeste de Zily à Zanzibar

Chaque semaine, découvrez le regard porté sur l’actualité locale à travers la presse nationale ou régionale

Alors que l’Hexagone assiste petit à petit aux effets du réchauffement de la planète, ses territoires insulaires ultramarins font déjà face à la dégradation irrévocable de leur lieu de vie..

Elle se dit « révoltée par l’inertie » et « tétanisée » par l’état de son île. Estelle Youssouffa, députée (groupe LIOT) de la première circonscription de Mayotte, assiste sidérée à l’agonie de son département. « Nous sommes en train de perdre une beauté millénaire, sereine, puissante. Aujourd’hui, nous assistons au ravage de notre terre tropicale, qui était auparavant une terre de surabondance. C’est douloureux et choquant », témoigne-t-elle. Estelle Youssouffa n’est pas la seule élue ultramarine à s’alarmer. Les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer (DROM-COM) sont tous des territoires insulaires (à l’exception de la Guyane) et se présentent comme les plus exposés aux effets du dérèglement climatique. Menacés par la montée des eaux, témoins de la perte de la biodiversité ou encore soumis à des événements météorologiques extrêmes, ces territoires doivent trouver des solutions d’urgence tout en jonglant avec des contextes économiques et sociaux complexes.

La perte de la biodiversité fragilise les territoires Les écosystèmes des outre-mer rassemblent 80 % de la biodiversité française sur seulement 22 % du territoire national. Sur ces treize DROM-COM, neuf sont situées dans les hotspots de la biodiversité mondiale. Or, celle-ci ne cesse de se dégrader, à commencer par les coraux. Cette barrière naturelle, qui protège les écosystèmes voisins et limite l’érosion côtière, s’éteint à petit feu. « On estime qu’à peu près 70 % des récifs coralliens sont en mauvais état », note Virginie Duvat, professeure de géographie à l’université de La Rochelle qui a participé à la rédaction du dernier rapport du Giec. Sensibles à l’utilisation du pesticide chlordécone aux Antilles et aux activités humaines, les coraux se font de plus en plus rares. « Nos lagons s’abîment, confirme Nathalie Bassire (LIOT), députée de la troisième circonscription de La Réunion. Aujourd’hui, 30 % de nos lagons sont en bonne santé, contre 80 % il y a trente ans. »

Le constat est le même du côté des mangroves, dégradées par le défrichement, la pollution et le remblaiement côtier. Au-delà de 5 millimètres d’élévation du niveau de la mer par an, ces plantes ont de plus en plus du mal à suivre. « Avec l’accélération de l’élévation du niveau de la mer, elles ne seront bientôt plus en capacité de suivre », s’inquiète Virginie Duvat. Ces deux remparts naturels sont surtout menacés dans les territoires à forte densité de population, comme Mayotte ou la Guadeloupe, qui ont connu un exode rural massif et un développement urbain et touristique très rapide au cours des dernières décennies.

L’agonie des coraux en attente d’une mobilisation internationale

Au-delà des systèmes côtiers végétalisés, les forêts, et en particulier les forêts primaires, sont peu à peu grignotées. « Non seulement ces forêts comportent des espèces endémiques, spécifiques à ces territoires, mais elles jouent aussi un rôle vital dans la protection des sols, réduisant par exemple les risques d’inondation et d’envasement des récifs coralliens », explique la scientifique. A Mayotte, l’immigration clandestine a accéléré le processus de déforestation. Officiellement, 150 hectares disparaissent chaque année sur l’île qui fait 375 kilomètres carrés. « Cela se voit à l’œil nu ! » s’exclame Estelle Youssouffa, et condamne les coraux à être ensevelis sous la vase.

La destruction de ces deux systèmes s’auto-alimente. La dégradation des forêts engendre une accélération de la dégradation des récifs coralliens, ensevelis sous des particules fines issues des pentes montagneuses des îles.

Des intempéries de plus en plus violentes

« Le dérèglement climatique se fait ressentir au quotidien. Ici, le froid gagne en intensité, alors que nous n’avons habituellement pas d’hiver en Martinique », rapporte Johnny Hajjar (Nupes), député de la 3ᵉ circonscription de la Martinique. Alors que les températures se font plus capricieuses, les extrêmes météorologiques gagnent eux aussi en intensité. En 2017, l’ouragan Irma avait frappé Saint-Martin avec une force historique, faisant 136 morts et endommageant 92 % des bâtiments. Dans les années à venir, ces cyclones de très forte intensité deviendront plus fréquents.

A La Réunion, le début de l’année a été marqué par des périodes d’orage battant des records de pluie. « Désormais, le cyclone atteint son niveau d’intensité lorsqu’il arrive sur nous », s’inquiète Nathalie Bassire qui note des désastres de plus en plus importants à chaque période d’intempéries.

« Ces événements sont de nature à engendrer des crises durables et totales, c’est-à-dire qui touchent toutes les dimensions de la vie humaine », prévient Virginie Duvat. Ces épisodes extrêmes touchent l’ensemble des territoires, du fait de leur faible superficie. Ils affectent tous les secteurs de l’économie, les îles dépendant beaucoup des ressources océaniques et du tourisme, mais aussi les ressources vitales alimentaires.

Aux cyclones, s’ajoutent des épisodes pluvieux intenses et des saisons de sécheresse prolongées qui mettent à mal la disponibilité d’eau douce et les rendements agricoles. A Mayotte, où la récolte nourrit entre un tiers et la moitié des foyers, la perturbation de l’approvisionnement alimentaire constitue un enjeu majeur. Et à La Réunion, où la sécheresse persiste désormais jusque dans la saison des pluies, il a fallu irriguer les plantations du sud pour sauver les cannes à sucre. « Ce sont finalement les éléments vitaux de la population qui sont touchés, avec des impacts économiques, sociaux, et sanitaires », résume Virginie Duvat.

Les habitants chassés par la montée des eaux

En moyenne, à l’échelle globale, le niveau de la mer s’élève aujourd’hui de près de 4 millimètres par an. Par

conséquent, la Martinique pourrait perdre 5 % de sa superficie d’ici 2100, tandis que des zones entières de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, de Mayotte et de La Réunion pourraient devenir inhabitables dès 2040-2050. Cette difficulté touche avant tout les terres les plus urbanisées. « Dans les atolls des Tuamotu, en Polynésie, les systèmes côtiers végétalisés sont encore en bon état. Ils ont la capacité de s’exhausser pour s’ajuster au niveau marin car le récif continue à fournir des sédiments aux îles. Mais ce n’est pas le cas sur les territoires qui sont aménagés », rapporte Virginie Duvat. Sur les territoires de basse altitude, la construction d’infrastructures fait obstacle à ces apports de sédiments.

Dans les années 1950, en Guadeloupe, les forêts marécageuses et les mangroves de Pointe-à-Pitre ont cédé la place à une zone aéroportuaire, utilisée notamment pour stocker des hydrocarbures. Ces 50 hectares de terres artificielles sont donc aujourd’hui facilement inondables. « On estime que dans la deuxième moitié du siècle, cette zone pourrait connaître 180 jours de submersion par an », explique la scientifique. Une zone qui concerne 16.000 habitants, inclut les zones portuaire et aéroportuaire, ainsi que des zones industrielles et commerciales.

A Mayotte, 90 % de la population vit sur le littoral. Le territoire est d’autant plus menacé que depuis 2019, un volcan sousmarin s’est formé en partie sous l’île. Celle-ci s’affaisse sous les essaims sismiques. « Sans mangrove, le risque de tsunami est encore plus élevé », affirme Estelle Youssouffa. Dans le sud du département, l’immigration clandestine a amené à la création de bidonvilles sur des zones littorales exposées aux fortes pluies et aux cyclones. « Mayotte est l’île de toutes les urgences, ajoute la députée. A ce stade, l’habitabilité de notre territoire est vraiment remise en question. »

« Cette problématique va imposer, sur toutes les parties côtières et littorales, de revoir le déplacement des populations, l’aménagement du territoire pour sécuriser les terres, les familles et les ménages », prévient de son côté Johnny Hajjar. En Martinique, la zone de la baie de Fort-de-France est particulièrement menacée. Dans les années à venir, déloger et reloger ces familles s’avérera coûteux et complexe. Sur l’île, la ville du Prêcheur fait aujourd’hui figure de pionnière en la matière. Depuis 2020, la commune organise un déplacement du centre bourg vers les hauteurs.

Des solutions fondées sur la nature

« Si nous restons sur notre trajectoire actuelle d’émissions de CO2, la vie humaine dans les outre-mer sera en 2100 soumise à des risques très fortement démultipliés par rapport à aujourd’hui », alerte Virginie Duvat. Jusqu’à présent, la stratégie dominante a été la protection lourde, caractérisée par la construction d’ouvrages de défense comme des digues ou des cordons d’enrochements. « Mais cette stratégie est inadaptée aux îles. Elle accroît finalement les risques de demain, car ces ouvrages sont souvent mal conçus et inefficaces. Ils ont aussi comme effet pervers de créer un faux sentiment de sécurité parmi la population et d’encourager à urbaniser. »

De plus en plus, les territoires développent des projets pilotes de solutions fondées sur la nature. Plus efficace là où les écosystèmes sont encore en bon état et bien développés, cette stratégie consiste à mieux les protéger, mieux les gérer, les restaurer ou les recréer pour renforcer le service de protection côtière qu’ils rendent. En 2019, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mis en place le projet interrégional Carib-Coast qui s’appuie sur cette stratégie pour réduire le risque d’érosion côtière. Déployé sur les plages de l’anse Maurice et de Clugny en Guadeloupe, ce projet a permis la restauration de la végétation originelle du littoral. Cela renforce du même coup la biodiversité et le rôle de site de ponte de cet habitat pour les tortues marines.

Un projet d’écoquartier est également en cours sur l’île, dans les secteurs de Diado et Centre-Bourg de la commune de Morne-àl’Eau. Il prévoit de réhabiliter 11 hectares via la construction de logements adaptés aux extrêmes météorologiques et entouré de 1.000 arbres pour lutter contre la surchauffe urbaine.

Malgré tous ces projets, Virginie Duvat considère que les politiques d’adaptation sont encore « trop lentes et trop court-termistes ». Elle appelle notamment à construire dès maintenant des trajectoires d’adaptation ambitieuses qui articulent les solutions à mettre en œuvre sur le temps long, en partant, là où c’est pertinent, de stratégies fondées sur la nature et hybrides, mêlant pour ces dernières protections lourdes et replantations.

Vers des politiques publiques plus cohérentes Les élus réclament aussi un investissement plus conséquent de l’Etat dans leurs territoires. Estelle Youssouffa pointe du doigt le manque de personnels consacrés à l’environnement sur sa circonscription. « Il est important que nous ayons une vraie politique publique menée par l’Etat sur cette question », énonce-t-elle. La députée souhaiterait notamment que soient mises en place une politique de l’assainissement, de l’éducation à la gestion des déchets et une plus grande surveillance de la déforestation.

Nathalie Bassire et Johnny Hajjar plaident quant à eux pour une meilleure prise en compte du développement durable. L’élue réunionnaise prône l’économie circulaire et incite à « réduire, récupérer et réutiliser davantage ». Elle réclame aussi des mesures plus adaptées au territoire. Récemment, la députée s’est opposée à la mise en exploitation du pôle de traitement des déchets ménagers Run’Eva, prévue fin 2024 à Pierrefonds. Trop grand pour le territoire, son incinérateur devra tourner 24 heures sur 24. « Les projets proposés pour nos îles ne prennent pas en compte la taille et les besoins de nos départements », indique-t-elle en appelant à repenser la gestion des déchets.

La députée de La Réunion fait partie de la commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire à l’Assemblée nationale, saisie notamment sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Un vaste chantier pour les outre-mer. Parce qu’ils ne sont pas connectés au réseau d’électricité continental, la majorité de ces territoires assure l’essentiel de leur fourniture électrique avec des énergies fossiles importées. La loi de transition énergétique de 2015 leur impose cependant être complètement autonomes avec 100 % de l’électricité provenant d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Son homologue martiniquais, lui aussi très à cheval sur les questions relatives aux énergies renouvelables, insiste sur l’importance de développer les transports en commun, notamment le transport public maritime. Il demande que des moyens plus conséquents soient alloués à la recherche. « Demain, nos territoires pourraient être de véritables laboratoires de pointe sur ces questions d’adaptation, de santé environnementale et d’économie circulaire », affirme-t-il. Pour Johnny Hajjar, le progrès doit allier développement de la condition humaine, préservation de l’environnement et création d’emplois.

Cette dimension sociale du réchauffement climatique, Virginie Duvat n’hésite pas elle aussi à la mettre en avant : « Dans les outre-mer, tous les secteurs économiques sont climato-sensibles et vont être fortement impactés. Il est donc impératif de diversifier l’économie pour mieux protéger les populations, leurs revenus, leur santé et leur bien-être. » En jouant la carte du développement durable, les collectivités ultramarines pourraient mieux s’adapter au dérèglement climatique tout en réduisant les inégalités sociales.

La liberté des mers (Mare Liberum) est née dans la lointaine Europe lorsque Grotius, père du droit international, a préconisé ce concept pour libérer la domination de l'Empire de Philippe II d’Espagne sur les villes commerçantes péninsulaires de la Mer du nord et leur accès aux marchés en expansion des Indes orientales.

Le processus d’émergence des Provinces Unies, État prédécesseur de l'actuel Royaume des Pays-Bas et le premier État-nation néerlandais entièrement souverain relève d’une histoire maritime très complexe qui a façonné tant la Mer du nord que l’Océan indien.

Rappelons que les Pays-Bas Bourguignons sont le nom donné, a posteriori, aux provinces des Pays-Bas historiques acquises par les ducs de Bourgogne de la maison de Valois-Bourgogne puis par les Habsbourg, entre les XIVe et XVIe siècle. Leur territoire couvrait la majeure partie des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et des Hauts-de-France. Ce vaste espace maritime était relié par des jeux d’alliance à des territoires qualifiés de “ pays de par-deçà ” : des possessions plus méridionales de Bourgogne et Franche-Comté. Ces derniers seront officiellement unis par la Pragmatique Sanction que leur confère Charles Quint en 1549. En 1555, ils seront légués à Philippe, roi des Espagnes à partir de 1556, et formeront les Pays-Bas espagnols.

Dotée d’une lanterne de phare, la Tour octogonale du Leughenaer (ancienne graphie néerlandaise) rappelle une autre ère de changements et de retournement favorable à Dunkerque comme à d’autres villes de Flandres. “ C’est du pied de ces remparts bourguignons de 1405 que de nombreux corsaires cinglèrent vers des combats héroïques où ils portèrent très haut le renom de la France et de leur cité natale. ” peut-on ainsi lire en contemplant le monument le plus ancien de la ville natale de Jean Bart, en flamand Jan Bart ou Jan Baert, né le 21 octobre 1650, descendant d’une famille d’armateurs à la course.

La jeunesse de ce corsaire hors-du-commun ayant appris le métier à 12 ans est exceptionnelle. A 16 ans, il s’engage chez les Hollandais, alliés à la France à cette époque, sur “ le plus beau bâtiment de la marine hollandaise ” , Les Sept Provinces. Sa grande habileté résume peut-être aussi l’influence interculturelle qui jouera en faveur de la suprématie hollandaise sur l’océan Indien (XVIIe siècle). Née d’une lutte contre l’Espagne, la vocation maritime et commerciale des Provinces-Unies s’est ouverte sur l’océan Indien via la route des épices, sur le chemin exploratoire des portugais et avec l’aide involontaire des anglais qui avaient anéanti l’Invincible Armada espagnole en 1588.

Un élément de cet essor reste largement négligé. Les avancées horlogères et la marine sont liées. L’apparition des premières horloges maritimes, qui conservaient la mesure du temps même sur un navire en mouvement fut une révolution. Elles permirent aux marins de se positionner en mer avec une très grande précision. Le métier d'orloger (sans H) remonte à l'époque de Charles Quint qui va recruter des orlogeurs pour le réglage des canons. Des horlogers maîtrisant la gravure des platines en laiton ont pu être chargés de la fabrication d’instruments de pointage ou de calcul, comme les équerres à fil à plomb, ou les compas de proportion "de Galilée" permettant toute sorte de calculs et qui comportaient souvent des échelles destinées à un usage en artillerie.

En somme, dès la fin du Moyen Âge, les aventures vers l’Océan indien ont connu leur première incubation technique et culturelle dans les Pays-Bas bourguignons et ses ports stratégiques comme Dunkerque en particulier, qui faisaient partie de la Bourgogne de Charles le Téméraire qui s’étendait jusqu’en FrancheComté. Au XVIe siècle, sa lointaine héritière était l'Espagne.

Entre Mer du Nord et Océan indien, voyager dans le temps et les archives nous permet de faire un pont entre les continents. Les enjeux ont-ils changé ? À nous de le découvrir!

DE SA PASSION DES SPORTS DE GLISSE, TOM A CRÉÉ UNE ACTIVITÉ

PROFESSIONNELLE : SHAPER DE SKATEBOARDS “ MADE IN MAYOTTE ”. DANS SON ATELIER, IL FABRIQUE DES PLANCHES ARTISANALES UNIQUES, QU’IL COMMERCIALISE SUR SON SITE INTERNET, ESPÉRANT DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU SKATE SUR L’ÎLE.

“ Dans une planche on a sept plis d’érable, disposés dans un ordre bien précis ” , explique Tom en reconstituant l’assemblage de feuilles de bois nécessaires à la fabrication d’un skateboard. Collage, pressage, dessin du shape, découpage... Dans son atelier en périphérie de Mamoudzou, Tom nous détaille scrupuleusement chacune des étapes de son processus de fabrication artisanale de planches de skate, bien rodé grâce à de nombreuses recherches et expérimentations. Chaque outil, choisi minutieusement, remplit une fonction précise. Les matériaux sont sélectionnés avec soin. “ Je bosse avec du placage en érable nord-américain, c’est le top ” , renseigne-t-il. On le sent tout de suite à ses côtés : le jeune homme a, certes, le sens du détail,

mais surtout une passion dévorante. “ J’ai envie d’innover, dans le sens noble du terme… de concevoir des beaux produits dont je peux être fier ” . Derrière lui, sur une étagère murale, s’empilent quelques-unes de ses créations. “ Chanfi ” , “ Duja ” , “ Shark ” , chaque planche a son nom. Toutes sont uniques ; forme et design diffèrent pour donner à chaque board un caractère bien particulier.

Créer des planches à l’équilibre parfait ne s’improvise pas. Tom s’initie au shape en fabriquant d’abord une planche de surf, en autodidacte. “ Je me suis formé tout seul en faisant des recherches sur internet. Dans un premier temps, personne ne m’a rien appris. Au début, je n’en étais pas vraiment satisfait, mais

aujourd’hui je l’aime beaucoup ! ” , se réjouit-il, évaluant du regard la planche rouge écarlate de 6,6 pieds de haut. La toxicité du travail de la résine des planches de surf l’oriente plutôt vers la fabrication de planches de skateboard, également moins onéreuse. “ La mentalité du skate est aussi beaucoup plus sympa ! Les artisans que j’ai contactés pour prendre des infos étaient tous très avenants, prêts à m’aider dans ma démarche ”, raconte-t-il. En 2021, Tom professionnalise sa pratique : il suit une formation de shaper auprès de ROAROCKIT, une entreprise spécialisée dans la fabrication de skateboard. En fin d’année dernière, il ouvre son site internet – merlinskateboards.

com – et commence à commercialiser ses planches made-in Mayotte.

“ On m’a dit que vendre des skates à Mayotte, c’est comme vendre des doudounes ! ” , raconte Tom en riant. “ C’est peut-être vrai ; l’avenir nous le dira… Mais quand je vois la jeunesse plutôt sportive de Mayotte, je me dis qu’il y a un vrai potentiel ! Et comment développer un sport si on ne met pas le matériel à disposition ? ” ,

interroge-t-il. Pour cela – le jeune artisan l’admet –l’enjeu sera de “ réussir à développer des planches moins chères en réduisant les coûts de production ” “ Je ne veux pas oublier que la moitié de la population vit avec moins de 3000 euros par an et ne peut pas forcément se permettre l’achat d’une planche. J’aimerais développer ça de manière accessible au plus grand nombre ” , avance-t-il, désireux de “ mettre en place des choses avec les établissements scolaires, en montant des projets skate avec les professeurs d’EPS, par exemple ! ”

Sur l’île, la pratique du skateboard reste, pour l’heure, confidentielle. “ Trop de gens disent qu’il est impossible de skater à Mayotte. C’est faux. On n’a pas forcément besoin de grandes routes toutes neuves ” , plaide Tom, qui estime que l’esprit du skate réside davantage dans la capacité

à s’adapter à l’environnement existant, et prévoit de recenser et promouvoir “ tous les spots ‘skatables’ de l’île ” sur sa page Instagram (@merlin_skateboards).

Diplômé de droit pénal, mais “ sollicité toute son enfance par [son] père pour des travaux manuels ” , Tom trouve dans la pratique du shape un bon compromis entre l’intellect et le concret. “ Une planche c’est un vrai mélange d’artisanat, de caractéristiques physiques précises et maîtrisées, et de design ” , analyse-t-il. “ C’est très stimulant ! J’aime utiliser mes mains car, aujourd’hui, dans notre société, il y a cette idée selon laquelle tout doit être intellectualisé… Pour autant, il faut savoir utiliser ses mains de manière intelligente ! ” . Sur une planche, comme dans la tête… tout est dans l’équilibre ! n

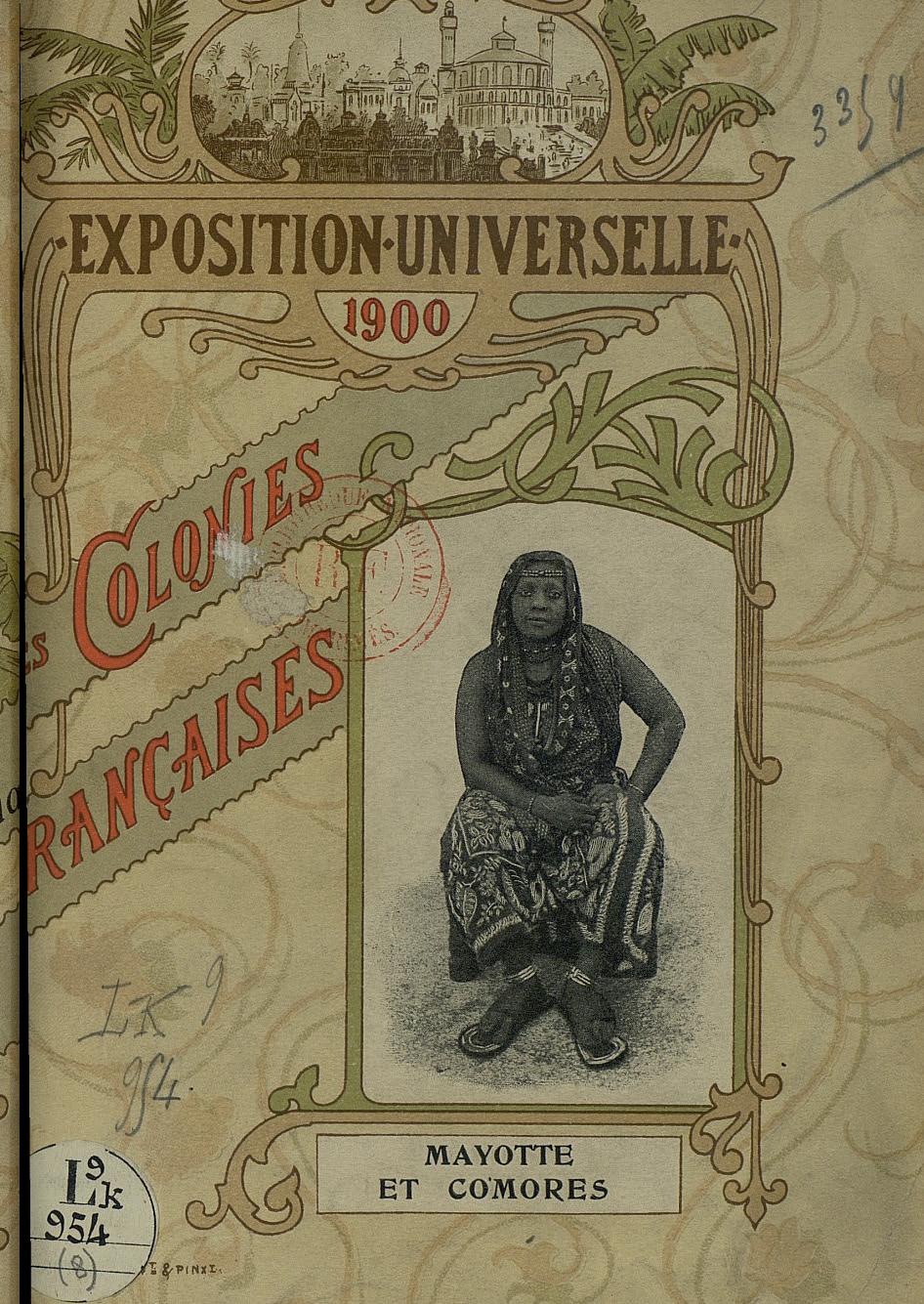

À L’OCCASION DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900, ORGANISÉE À PARIS, UN DOCUMENT EXCEPTIONNEL DE PLUS DE 200 PAGES EST PRODUIT. INTITULÉ “ COLONIES ET PAYS DE PROTECTORATS ”, IL A POUR AMBITION DE FAIRE CONNAÎTRE MAYOTTE, COLONIE FRANÇAISE, ET GRANDE COMORE, MOHÉLI ET ANJOUAN, PROTECTORATS FRANÇAIS. L’OCCASION DE SE SAISIR DE LA VISION FRANÇAISE DE L’ÎLE AU LAGON À LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE.

APRÈS 1855, 1867, 1878 ET 1887, PARIS ACCUEILLE SA CINQUIÈME EXPOSITION UNIVERSELLE EN 1900. AYANT POUR AMBITION DE FAIRE LE “ BILAN D’UN SIÈCLE ”, L’ÉVÈNEMENT RÉUNIT UNE FOULE INÉDITE ET UNE ORGANISATION LITTÉRALEMENT MONUMENTALE. MAYOTTE, COLONIE FRANÇAISE, Y EST PRÉSENTE, MÊME SI ELLE N’A LE DROIT QU’À UNE PETITE PARTIE DE L’EXPOSITION COLONIALE.

Paris, 1900. Voilà une trentaine d’années que le peuple français s’est remis de la guerre franco-prussienne, a adopté pour de bon la République avec la IIIème du nom, et peut aborder sereinement la période dite de “ la Belle époque ” , synonyme d’avancées sociales et techniques fulgurantes. L’exposition universelle constitue ainsi le point d’orgue de cette époque, l’épicentre des cultures du monde, la grandeur de la France. Inaugurée le 15 avril par un Émile Loubet fraîchement élu président de la République, elle s’étale jusqu’au 12 novembre, mais aussi dans de nombreuses artères de la capitale.

En effet, la solennité du “ bilan d’un siècle ” se retranscrit dans les chiffres vertigineux de l’évènement. Ce dernier attire plus de 50 millions de visiteurs, un record absolu pour l’époque, et quelque 80 000 exposants venus de 40 pays différents. Les flux humains sont tels qu’ils nécessitent un réaménagement des gares de Lyon, de l’Est et de Montparnasse pour les accueillir. Les réalisations architecturales et techniques sont elles aussi impressionnantes : si l’exposition universelle de 1889 voyait la Tour Eiffel s’ériger au-dessus du Champ de Mars et de la skyline assez basse du Paris de l’époque, celle de 1900 accouche du Grand

Palais et du Petit Palais, mais aussi du pont Alexandre-III, et de la gigantesque porte Binet, inspirée de l’art byzantin et trônant place de la Concorde.

ZOOS HUMAINS

L’exposition universelle du début du siècle voit aussi se dérouler les deuxièmes Jeux Olympiques de l’ère moderne, et nombre d’innovations : trottoir roulant à deux vitesses installé sur un viaduc à 7 mètres du sol, grande roue de 70 mètres de haut, cinéma des frères Lumière, plus grand télescope du monde, moteur Diesel à l’huile d’arachide, ouverture de la première ligne du métro parisien… Et l’exposition coloniale, présentant les peuples et les cultures du monde entier.

C’est au sein de cette dernière, installée en face de la Tour Eiffel, sur la place du Trocadéro, que Mayotte, colonie, et les Comores, protectorats, sont présentés. Tout cela à l’intérieur du “ ministère des colonies ” , à côté des pavillons de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion, avant le pavillon de Madagascar, tout au fond. Comme onze ans auparavant, l’exposition coloniale comporte des villages d’indigènes, parfois nommés “ cannibales ” : les zoos humains.

Ces derniers exposent des étrangers, bien souvent des femmes et des hommes colonisés, africains, asiatiques et kanaks. Exhibés dans des enclos, dans des conditions telles que beaucoup ont trouvé la mort au pied de la Tour Eiffel. Une situation qui émouvait déjà les journalistes de l’époque.

Outre ces exhibitions indignes, l’exposition coloniale permet aux visiteurs de voir ce qui se passe dans les colonies françaises. Si la promesse a été tenue pour les colonies martiniquaise, réunionnaise et guadeloupéenne, Mayotte n’était incluse que

dans le bâtiment du ministère des colonies qui, semble-t-il, n’avait pas grand-chose à proposer aux visiteurs. Selon des textes de l’époque, le capitole construit pour l’occasion ne comportait que quelques peintures et sculptures, des timbres et cahiers coloniaux, ainsi qu’une serre coloniale comportant des plantes endogènes de l’archipel des Comores certes, mais aussi de Madagascar, d’Inde ou du Cambodge. Quant au document que nous analysons cette semaine, il a été produit pour l’occasion.

“ Mais, vers six heures du soir, vous apercevrez, se glissant en cachette le long des murs, trompant la surveillance des gardiens bons garçons, de pauvres Hovas, en chapeau de paille et en manteau ballant, qui viennent contempler le panorama de Tananarive, et là, tout d’un coup, demeurent immobiles, comme fascinés à la vue de la patrie absente, devant cette terre rougeâtre qui semble n’avoir pas encore complètement bu le sang versé…"

L’un d’eux surtout m’a fait pitié. Pendant une demi-heure, il resta blotti le long d’un pilier : sur sa figure de simple, des larmes coulaient pendant que ses yeux dilatés semblaient fixer un tout petit point perdu dans la toile immense.

- C’est sa maison, qu’il regarde, m’expliqua le guide ; tous les soirs, il vient la voir ici, et ne peut pas s’en arracher. ”

POUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900, C’EST ÉMILE VIENNE, COMMISSAIRE DE LA COLONIE DE MAYOTTE ET DES PROTECTORATS DES COMORES, QUI PILOTE LA RÉDACTION DE LA NOTICE DE 200 PAGES SUR L’ARCHIPEL. SUR LE PROFIL GÉOGRAPHIQUE DE L’ÎLE AU LAGON, QUELQUES PASSAGES CHOISIS RENDENT COMPTE DE L’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE, MAIS AUSSI D’APPROXIMATIONS AMUSANTES.

“ En partant du sud : Outchongui, en souahéli espion, (Mont Valentin d'Horsburgh) pain de sucre effilé dont le sommet est élevé de 640 mètres au-dessus du niveau de la mer ; ses pentes, presque perpendiculaires, ne sont garnies que de broussailles, mais le bas des versants est couvert de belles forêts ; le Morne carré (300 mètres) dont le nom indique la forme ; le Morne Salizeh (120 mètres) composé de deux cônes tronqués superposés ; Mavégani, en souahéli les épaules, grande montagne conique dont le sommet se partage en deux petits pitons (648 et 660 mètres). C'est le point culminant de l'île. Un sentier de mulet, conduisant de Bandéli à Mirénéni franchit la crête ondulée qui joint Mavégani au Morne carré, et établit la première communication entre le versant oriental et le premier cirque, appelé la baie de Bouéni.

“ Le fond des rentrants, envahi d'abord par les coraux, s'est rempli de terre d'alluvion entraînées par les pluies et par les rivières ou les torrents de chacune des vallées plus ou moins profondes qui séparent les contreforts. Les palétuviers ont fait une bordure protectrice à ces fragiles dépôts et ils ont progressé insensiblement vers le large, remplissant peu à peu les nombreuses baies plus ou moins propres au mouillage des navires. C'est sur ces terres d'alluvion, les plus malsaines mais aussi les plus fertiles de l'île, que se sont établis les villages et les habitations rurales. ”

LE LAGON

"Entre ces récifs, formant un gigantesque anneau autour de Mayotte et l'île principale, s'étend une vaste nappe d'eau qui reste presque tranquille pendant qu'au dehors la mer se brise avec fureur contre les coraux, et où sont disséminés une vingtaine d'îlots recouverts de laves et de scories issues de cratères aujourd'hui effondrés et disparus dans les bouleversements qu'a subis l'île avant de prendre sa forme actuelle. En outre de ces écueils visibles, cet immense bassin est rempli de basfonds au milieu desquels serpente un vaste chenal qui permet aux navires de circuler librement et de louvoyer le long des côtes orientales et occidentales et même de faire complètement le tour de l'île, en dedans des récifs, avec quelques précautions. ”

“ Le plus considérable est Pamanzi, grand lozange de 13 kilomètres de tour, relié par une jetée au rocher de Dzaoudzi, siège du. Gouvernement et des services publics et résidence des fonctionnaires. Dzaoudzi est séparé de Mamoutzou ou de Choa, point le plus rapproché de la Grande Terre par un bras de mer large de 2.800 mètres. Les deux îlots les plus importants, lorsqu'on songera à fortifier Mayotte, sont au N.-O. M'Zambourou et au S.-E. Bandéli, qui commandent les deux principales passes."

"Il faut citer également Bouzi où est installé un Lazaret, très éprouvé par le cyclone de 1898 mais qui vient d'être reconstruit en entier; l'îlot aux chèvres, placé sur la route entre Bandéli et Dzaoudzi, Moins grands que Pamanzi, mais beaucoup plus grands que Dzaoudzi, ces trois îlots sont à peu près d'égale surface ; M'Zambourou seul renferme un maigre filet d'eau douce ; tous les autres en sont absolument dépourvus. ”

“ La température est à peu près égale pour toutes les parties de la Grande Terre ; la moyenne annuelle pour toute la Grande Terre est 26° avec minimum de 17° pendant la saison sèche et maximum très rarement atteint de 34° pendant l'hivernage. Il n'en est pas de même sur l'îlot Dzaoudzi ; jamais le thermomètre n'y descend au-dessous de 23°, encore est-ce rare ; y monte, en revanche, très souvent jusqu'à 35°.

C'est surtout pour la quantité de pluie tombée que la différence des zones est sensible. Au versant occidental la quantité de pluie qui tombe du 1er janvier au 31 décembre varie, suivant les années, de 2m80 à 3m au pluviomètre ; au versant oriental elle est de 2 mètres à 2m50 ; tandis que sur l'îlot Dzaoudzi elle n'est que de 1 mètre à 1 m50. ”

DOSSIER

SUR LE VOLET HISTORIQUE, LA NOTICE SE MONTRE TRÈS COMPLÈTE, RETRAÇANT L’HISTOIRE DE MAYOTTE EN SE CONCENTRANT SUR SES MOUVEMENTS DE POPULATIONS, MAIS AUSSI SUR LES ÉVÈNEMENTS TELS QUE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE. SUR LE PEUPLE, LE TEXTE N’ÉCHAPPE PAS AUX CONSIDÉRATIONS RACISTES DE L’ÉPOQUE.

LA DÉMOGRAPHIE

“ Les Mahoris commençaient à s'accoutumer à la domination française quand l'ordonnance du 9 décembre 1846 vint porter un rude coup à la Colonie naissante. Cette ordonnance, promulguée par un arrêté local du 9 juillet 1847, prescrivait l'affranchissement de tous les esclaves et leur imposait un engagement de travail de cinq années au profit de l'Etat. L'effet fut prompt et désastreux. Maîtres et esclaves émigrèrent en masse, et on fut obligé de renoncer à l'engagement de travail envers l'Etat ; mais le coup était porté et l'île s'était instantanément dépeuplée. Plus tard les indigènes acceptèrent l'organisation des engagements de travail, au moins pour la forme; l'île se repeupla et le recensement de 1855 donna 6829 habitants. Celui de 1856 porte le nombre des indigènes à 7110 et celui des Européens et des créoles à 119 ; en tout 7.229. Une légère diminution se fait sentir en 1857, sans doute à la suite de la petite insurrection de 1856 et le recensement de 1858 n'indique que 7122 habitants. A partir de 1858 la population s'est considérablement accrue et en 1875 elle atteignait déjà près de 12 000 habitants. ”

LES MAHORAIS

Cette population est généralement douce et docile, mais paresseuse et indolente ; le contact des Européens établis sur les concessions de la Grande Terre, l'a un peu familiarisée avec nos usages ; malheureusement le manque de routes dans le Sud et le Nord c'est-à-dire dans la plus grande partie de l'île, a, beaucoup nui à sa civilisation. D'un autre côté, les concessionnaires lui ont demandé une vivacité et une activité dans le travail qui étaient tout à fait incompatibles avec sa nature ; ces exigences, jointes au peu de régularité des paiements, l'ont rebutée et aujourd'hui encore elle rend peu de services aux établissements sucriers, bien que les salaires soient maintenant très ponctuellement acquittés.

LOIN DE NOTRE ÉCONOMIE DE SERVICES ACTUELLE, L’ÎLE AU LAGON SUBSISTAIT SURTOUT GRÂCE À L’AGRICULTURE, ENCORE TRÈS PRÉSENTE AUJOURD’HUI. LORS DE L’ARRIVÉE DES COLONS À MAYOTTE, CES DERNIERS ONT DÛ CHOISIR ENTRE CULTIVER LES COCOS OU LA CANNE.

LES USINES SUCRIÈRES

“ La plupart des concessionnaires se sont établis sur le littoral de la Grande Terre, dans les vallées qui séparent les contreforts. Toutes les concessions se ressemblent ; au bord de la mer, à l'entrée de la vallée, une bande de marais et de palétuviers, puis une plaine d'alluvion entourée de pentes douces, et, au-delà ; des pentes plus abruptes, couvertes de bois ; au fond de la vallée, une rivière peu abondante pendant la saison sèche, mais roulant une masse d'eau considérable pendant la saison des pluies ; dans la plaine une usine à sucre, des ateliers, des magasins, des hangars, une maison de maître, des maisonnettes pour les employés à portée de la cloche, un grand camp pour les travailleurs noirs ; tout à l'entour des champs de cannes à perte de vue ; voilà à peu près la physionomie de chaque établissement sucrier. Sur certains grands établissements tous les

employés sont logés dans des maisons bâties en pierres et très confortables. A Combani notamment, ces bâtiments sont très importants : une maison de maître, 12 maisons d'employés, une usine à sucre, une distillerie, un hôpital, six magasins, forment un ensemble de constructions considérable. ”

“ Deux voies se présentaient aux colons : se borner à une exploitation agricole en tirant parti des milliers de cocotiers en plein rapport que renfermait chaque concession, en régularisant les bouquets épars, en les joignant par de nouvelles plantations, enfin, en cultivant des caféiers, des girofliers et des cacaoyers ; ou bien aborder la culture de la canne qui réussissait parfaitement et se lancer dans la fabrication du sucre. L'exploitation purement agricole pouvait donner de bons résultats ; chaque cocotier rapporte, par an, de 80 à 100 cocos, et, en

faisant la part de la maraude des fanihis et autres accidents, 80 cocos valant 4 francs, à 0 fr.05 chacun, prix assuré. Un hectare pouvant contenir au moins 80 cocotiers eut rapporté 320 francs et 100 hectares 32.000 francs. Il eut été facile d'établir dans les belles vallées de Koéni, Passamenti, Debeney, etc., 100 hectares de cocotiers et 50 hectares de caféier ; un hectare peut recevoir 2.500 caféiers genre moka et 1.200 caféiers genre Libéria, qui produisent chacun 0 kil. 250 de café par an ; en estimant à 0 fr. 50 le rendement de chaque pied, ces 50 hectares de caféiers eussent produit de 20 à 25.000 francs. Mais il eut fallu attendre trois à quatre ans les caféiers et sept à huit ans les cocotiers ; or, dans un pays malsain comme Mayotte, le temps presse, il faut un résultat immédiat ; l'hectare cultivé en cannes pouvant au bout de quinze ou dix-huit mois, produire 4 ou 5 tonneaux de sucre c'est-à-dire à 300 francs la tonne, de 12 à 1.500 francs, on sacrifia les cocotiers et les caféiers et on

se mit à cultiver la canne et à bâtir des usines. Il est nécessaire d'ajouter, pour la vérité, qu'en 1886-1887, une coccidée a détruit la plus grande partie des cocotiers de Mayotte, les caféiers moka en 1884 avaient subi le même sort anéantis par l'hemélija vastatrix. ”

“ Les premières plantations furent faites avec des plants de Maurice et surtout de la Réunion ; les procédés de culture furent aussi, à l'origine, rigoureusement calqués sur ceux de la Réunion sans tenir compte de la différence de climat et surtout de saisons. Aujourd'hui l'expérience acquise a permis de rectifier les cultures et de mieux les approprier aux conditions climatériques du pays. Tandis qu'à la Réunion, la canne ne fournit, en général, que deux pousses, une première, dite canne vierge, mûrissant dix-huit mois après la plantation et une seconde, dite canne de recoupe murissant dix-huit à vingt mois après la coupe des cannes vierges, la canne à

Mayotte semble pouvoir donner huit à dix coupes ; c'est un avantage considérable. ”

“ Les mélasses résiduaires sont employées à la fabrication des rhums. 100 000 kilogrammes de sucre laissent des mélasses pouvant produire 10 000 litres de rhum. Les appareils employés à Mayotte sont tous du système Savalle ; ils sont d'un bon fonctionnement. Les rhums de Mayotte ont eu, de tout temps, une véritable renommée dans la mer des Indes, renommée, d'ailleurs, très justifiée. En somme, la principale industrie de Mayotte est celle de sucre et de son dérivé le rhum. Il se fabrique annuellement environ 4000 tonneaux de sucre et de 180 000 à 200 000 litres de rhum. L'industrie sucrière occupe près de 3000 travailleurs. ”

“ Depuis quelques années la culture du vanillier a pris, à Mayotte, une grande importance ; le climat des Comores lui convient d'ailleurs admirablement. Une température plus chaude, plus humide, une, végétation plus active semblent même créer à Mayotte des conditions très favorables au vanillier. La vanille de Mayotte, d'un parfum exquis, à fine odeur de thé, a, été classée au premier rang, immédiatement après la vanille du Mexique si justement renommée.

La vanille est mesurée, classée suivant sa longueur et mises dans des malles métalliques fermant bien où elle demeure en observation pendant un mois au moins. Enfin elle est mises en paquets de 50 gousses et attachée avec des liens et mises en boîtes pour être expédiée en Europe. Les expéditions ont lieu fin de septembre et fin d'octobre. Quand la vanille est expédiée de Mayotte elle a sa couleur définitive et son parfum, mais le givre ne s'est pas encore produit ; c'est généralement 30 à 40 jours après l'arrivée en Europe qu'apparaît ce beau givre si apprécié. ”

Jusqu'à ces derniers temps, le caféier avait été peu cultivé à Mayotte. Dans ces dernières années, après la destruction du caféier moka par le parasite, l'hémileia vastatrix, les propriétaires de Mayotte ont planté beaucoup de caféiers Libéria, qui résistent aux ravages du parasite. Plus de 100,000 caféiers Libéria, ont été ainsi plantés depuis quatre à cinq ans ; malheureusement le café Libéria, quoique de saveur et de parfums excellents, est de vilaine apparence ; le grain est gros, irrégulier, de couleur variée, et l'acheteur ne l'accepte pas volontiers. Toutefois, il se produit, depuis quelques années, une transformation du café Libéria, dont les grains deviennent petits et ronds. Avant peu Mayotte produira de sérieuses quantités de café.

LE CABINET RÉUNIONNAIS CO-ARCHITECTES A ANNONCÉ QU’IL A ÉTÉ CHOISI POUR LE PROJET DU FUTUR GYMNASE DE CHICONI. CELUI-CI SERA CONSTRUIT DANS LA ZAC D’OURINI, SUR LES HAUTEURS DU VILLAGE. “ NOUS SOMMES FIERS DE PARTICIPER À LA CRÉATION DE CE VÉRITABLE ÉQUIPEMENT DE QUARTIER QUI PERMETTRA DE CRÉER UN LIEN FORT ENTRE LES FUTURES HABITATIONS ET LES DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SCOLAIRES ”, DÉCLARE LE CABINET D’ARCHITECTES.

Le futur équipement de Chiconi comportera notamment une tribune de 500 places et un mur d’escalade intérieur. “ Au sommet de sa butte, posé dans un écrin de verdure, surplombant la baie de Chiconi, le gymnase pensé pour tous sera ouvert à de nombreuses pratiques et rayonnera sur l’ensemble du territoire de Mayotte ”, poursuit le cabinet.

L’îlot de Bandrélé subit de multiples dégradations, ce qui a conduit à une perte de biodiversité et à une dégradation des habitats naturels. Afin de remédier à cette situation, la communauté de communes du sud de Mayotte et le Conservatoire du littoral ont décidé de prendre des mesures concrètes afin de restaurer ce site. Ce mercredi matin, a donc eu lieu le lancement de la deuxième phase de l’opération de restauration écologique des lieux.

En juin 2022, la communauté de communes du sud de Mayotte, en partenariat avec le Conservatoire du littoral se sont engagés au travers d’une convention de cogestion d’une durée de six ans, visant à mutualiser leurs ressources. Cette dernière nomme la communauté de communes gestionnaire du site naturel. L’opération de ce mercredi matin est la première action coorganisée entre les deux signataires, “ c’est une réelle coopération pour lancer la convention de gestion de l’îlot, afin que le gestionnaire prenne pleinement possession du site ”, expose Christian Beillevaire, responsable de l’antenne du Conservatoire du littoral de Mayotte.

Cette plantation participative a pour principal but la restauration écologique, “ pour que les espèces indigènes reprennent le dessus sur les espèces envahissantes ”, ajoute-t-il. En effet, la baisse de biodiversité à conduit à une installation d’espèces envahissantes, telle que la corbeille d’or. Après une phase d’évacuation des déchets présents sur l’îlot, de lutte contre les espèces envahissantes et de préparation du terrain dit “ d’arrière-plage ”, 200 plantations issues de neuf espèces indigènes de forêt semi sèche ont été plantées. Ces espèces, qui renforcent la valeur patrimoniale du site sont adaptées au milieu et “ ont la capacité de bien s’implanter et de survivre ici ”, complète le responsable du Conservatoire.

Ils étaient donc une vingtaine ce mercredi à participer à l’opération de plantation. “ Les ambassadeurs de l’environnement de la communauté de communes ont pris part à cette action, car cela fait partie intégrante de leurs missions ”, informe Chanrani Abdou, viceprésident de la communauté du sud de Mayotte. Pour le responsable d’antenne, c’est “ un acte symbolique de planter des plants indigènes ”. Cette restauration écologique permettra un maintien du trait de côte. “

Aujourd’hui, le meilleur moyen de lutter contre l’érosion dans les épisodes de submersion marine,

c’est la végétalisation, ce qu’on appelle les solutions douces fondées sur la nature. ”

Cette opération, qui a pour objectif de stopper et de réduire la dégradation des écosystèmes particulièrement fragiles sera complétée à court terme, par la communauté de communes du sud, “ d’une sensibilisation des usagers du site afin de les responsabiliser, car c’est important que chacun laisse le site propre ”, affirme l’élu. A long terme, la collectivité envisage d’installer des équipements afin de développer l’écotourisme. “ Il y a un besoin d’encadrement et de canalisation de la fréquentation, notamment via une aire de bivouac et des messages de sécurité ”, conclut le représentant du Conservatoire du littoral. En complément à la préservation de ce “ joyau naturel ”, la collectivité, qui est aussi gestionnaire du site des pointes et plages de Saziley, entend multiplier ce type d’actions de préservation de la biodiversité sur son territoire. n

Deux histoires initiatiques et poétiques, qui nous parlent d’épreuves, d’amitié, de courage et de préservation de la nature…

AGRÉGÉ DE LETTRES MODERNES ET DOCTEUR EN LITTÉRATURES FRANCOPHONES, CHRISTOPHE COSKER EST L’AUTEUR DE NOMBREUX OUVRAGES DE RÉFÉRENCE SUR LA LITTÉRATURE DE L’ÎLE AUX PARFUMS, NOTAMMENT UNE PETITE HISTOIRE DES LETTRES FRANCOPHONES À MAYOTTE (2015) DONT IL REPREND, APPROFONDIT ET ACTUALISE, DANS CETTE CHRONIQUE LITTÉRAIRE, LA MATIÈRE.

Gaelik Razimbaud possède deux spécificités. Il fait partie de la catégorie de la catégorie que nous appelons écrivain-mzungu, c’està-dire qu’il prend la plume à la suite de son séjour à Mayotte, parce qu’il est d’origine métropolitaine. Il fait ensuite partie, relativement à l’île aux parfums, des écrivains pour la jeunesse, entrant en littérature par le truchement de la forme du conte. Voici comment l’écrivain se présente en quatrième de couverture de l’ouvrage publié, en 2019, dans la collection “ Jeunesse ” de la maison d’édition L’Harmattan :

“ Gaelik Razimbaud est né en 1978 à Paris. Professeur agrégé d’éducation physique, plongeur, il a enseigné quatre ans à Mayotte après avoir voyagé deux ans en sac à dos. Et quand il pose ses valises, quel meilleur bagage que les mots pour contempler le chemin parcouru ? Et rêvasser face à celui qui demeure. ”

L’homme au corps sain se veut donc aussi un esprit qui se reconnaît parmi les écrivains voyageurs. Il livre donc deux textes réunis en un volume sous le double titre : Zaïm, l’enfant sans rêves suivi de Oustame, le pêcheur oublié.

Intéressons-nous d’abord à la première histoire. On remarque, dans les deux cas, une construction similaire. L’auteur commence

par un nom, “ Zaïm ” en l’occurrence, suivi d’une périphrase “ l’enfant sans rêves ”. La double détente de ce rêve mobilise immédiatement la curiosité du lecteur. Ne pas rêver est un mauvais signe : comment se fait-il que Zaïm ne rêve plus ? C’est Bida – un djinn dont l’auxiliaire est le tigre Nunga - qui a jeté un sort à Zaïm, lui volant ses songes. Fin de la baraka ! Dès lors, le personnage n’a plus qu’à se mettre en quête de ses rêves perdus, sur un chemin d’embûches, mais aussi balisé par de nombreux adjuvants comme Nyuki, l’abeille-soldat. Avant de vieillir précocement faute de rêves, Zaïm apparaît comme un frère de Bao, l’enfant heureux de Mayotte inventé par Vincent Liétar :

“ Hôôaah…, ce petit garçon au sourire franc, aux yeux noirs en amandes et aux longues boucles lui tombant sur la nuque se prénommait Zaïm. Il vivait dans un jardin fleuri de mangues, de papayes, de bananes, de maracujas et d’ananas. Si Zaïm n’était ni riche, ni fort, Hôôaah…, il possédait en revanche le don de parler aux animaux, et passait son temps à jouer à cache-cache avec les makis dans les collines de la Vigie, ou à taquiner les roussettes quand elles faisaient la sieste suspendue aux frangipaniers du cimetière marin de PetiteTerre. Quand il avait trop chaud, il s’en allait par les sentiers se baigner dans le lagon. De la plage, il rejoignait à pied les piscines des Badamiers ou

le Tombant des aviateurs. Les poissons coralliens dansaient sa venue en couleurs, Hôôaah…, jaune, bleu, rouge, orange et volet se mariaient dans une farandole aquatique. ” (p. 14)

L’histoire est racontée à l’ensemble des animaux de la savane, sous le baobab aux palabres, par Ndovou, un vieil éléphant vénérable, mais qui commence à se répéter et dont ce sera la dernière histoire. Conseillé notamment par la lune, Zaïm quitte à dos de baleine, Mayotte pour l’Afrique afin de trouver Lion d’Or, c’est-à-dire le lit où on dort.

Nyamba, une tortue millénaire à l’immense carapace recouverte d’huîtres, fait le lien entre les deux contes. La seconde histoire est donc celle d’Oustame, le pêcheur oublié. La figure du pêcheur est souvent présente dans les histoires à Mayotte. Elle renvoie souvent à une certaine précarité ou pauvreté. Cette histoire ne déroge pas à la règle :

“ Ce pêcheur s’appelait Oustame. C’était un solitaire, un oublié. Non par choix, mais parce que le destin avait été injuste avec lui. On pouvait lire au fond de ses yeux pierre de lave cette mélancolie qui l’habitait. Son corps aussi racontait la dureté de sa vie. Sa peau noire et rugueuse comme celle du poissonpierre avait été tannée par le soleil, les embruns et le sel lors

d’interminables campagnes de pêches. Et ses mains aussi dures que le bois de manguier arboraient autant de cicatrices que de pêches difficiles face aux grands poissons du large. ” (p. 47)

L’histoire n’est cette fois-ci plus racontée par un conteur, mais par une conteuse : la vieille tortue. Les poissons ont disparu et les villageois commencent par blâmer les requins ; mais eux aussi ont déserté le lagon comme le large. Les deux histoires s’entremêlant bientôt, Oustame qui part à la recherche de la faune marine croise Zaïm qui revient d’Afrique. Ils se rendent ensemble sur le banc du Geyser où une baleine leur explique que c’est en raison de la surpêche que les poissons ont décidé de s’éloigner définitivement des hommes. Ainsi les deux histoires, qui dépeignent poétiquement une nature en harmonie avec l’homme, plaident-elles en faveur de la nécessité de protéger l’environnement. Et Oustame finit par tomber à l’eau et se métamorphoser en espadon. Nous laissons enfin le lecteur découvrir les dessins oniriques et poétiques de Barbara Menga, qui font de la couverture l’écrin de ces deux histoires.

Christophe CoskerPrénationale masculine

Journée 17 – 18 et 19 février 2023

TCO Mamoudzou – Jeunesse Canon 2000

Basket club de Tsararano – Colorado Beetle Mtsahara

Basket club de Mtsapéré – Gladiator de Doujani

Fuz’Ellips de Cavani – Rapides Éclairs Vautour club de Labattoir – Étoile bleue de Kawéni

Dernière journée – Du 24 au 26 février 2023

Fuz’Ellips de Cavani – Étoile bleue de Kawéni

Gladiator de Doujani – Jeunesse Canon 2000

Vautour club de Labattoir – Basket club de Mtsapéré

Basket club de Tsararano – TCO Mamoudzou

Colorado Beetle Mtsahara – Rapides Éclairs

Prénationale féminine

Journée 13

Golden Force 67–36 Colorado Beetle Mtsahara

Partizan BCA 52–38 Basket club Iloni

Fuz’Ellips de Cavani 64–66 Basket club de Mtsapéré

Chicago club de Mamoudzou 64–47 Magic basket

Passamaïnty

Dernière journée – 18 et 19 février 2023

Magic basket Passamaïnty – Partizan BCA

Basket club Iloni – Golden Force

Colorado Beetle Mtsahara – Fuz’Ellips de Cavani

Chicago club de Mamoudzou – Basket club de Mtsapéré

Poule haute masculins

Poule relégation masculins

Journée 17

Doujani HC – HC Kani Kéli

Haima Sada 23–21 AJH Tsimkoura

HC Passamaïnty 24–26 HC Bandrélé

CH Combani 40–20 Moinatrindri HC

TCO Mamoudzou 25–43 PC Bouéni

ASC Tsingoni 28–33 HC Select 976

Journée 18 – 3 au 5 mars 2023

AJH Tsimkoura –

HC

SOIREE AFRO LATINO

Restaurant le ROCHER, à partir de 19h30, entrée libre, restauration sur réservation : 0269601010

MOUSSE PARTY EDITION SUD

Says’z, avec Mayana by Night et Ocean Bambo, prévente 20€, sur place 25€, VIP 80€ avec Restauration, de 19h à l’Aube, infos : 0639 107248 / 0639 651652

BACO ALI EN DUO

Le MERMOZ, de 16h00 à 21h00, DRESS CODE (noir et rouge)

AVEC DJ ROBER

Hôtel Bar Restaurant ISSIJIVA, 13 rue

Mandzarisoa à M’tsapéré, de 16h à 22h, réservation obligatoire : 0639 28 50 49

LVD TRIO

Concert, au CHAT’O CAFE à MOINATRINDRI, entrée 5€,

Petite-Terre, Dziani-Moya PMT, Avec RUTH, plus d’infos contact : 0269 63 04 81, ou réservation https://urlz.fr/kBRy

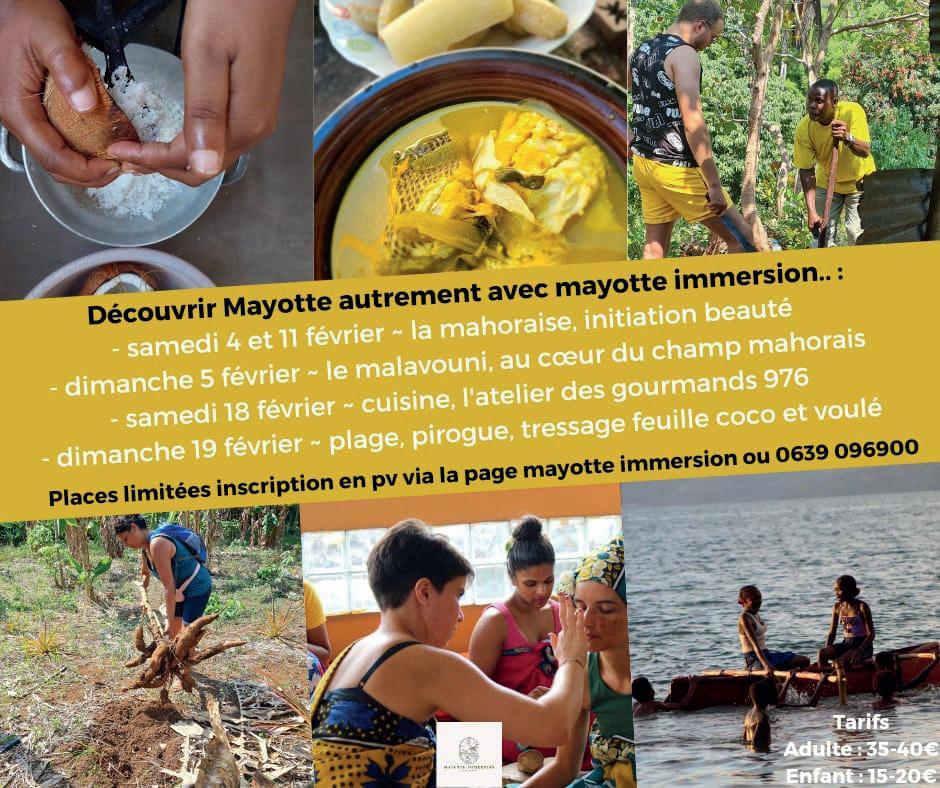

Avec Mayotte Immersion, Cuisine, atelier gourmands, réservation au 0639 096900, Tarifs : adulte 35-40€, enfant 15-20€

LA MADRASSA AL-THAKALAINI, à la MJC de Boueni, de 08h00 à 17h00, réservation : 0639 27 05 47

Bivouacs tortus à Saziley, avec Marc, infos réservation : 0269 630481

Mangrove et arrière-mangrove de Zidakani, avec Michel, infos réservation : 0269 630481

Bivouacs tortus à Saziley, avec Michel, infos réservation : 0269 630481

Lac Karihani à Tsingoni, avec Ruth, infos réservation : 0269 630481

RANDOCLEAN, à la découverte des 210 marches d’Acoua, de 9h à 13h, uniquement sur inscription en ligne, infos au 0639 092154

Entrer dans la vie active, fonder une famille, financer vos projets, préparer votre retraite ou anticiper votre succession… Allianz vous accompagne à chaque moment clé de votre vie en vous proposant des solutions d’assurances adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur outre-mer.allianz.fr

Edité par la SARL Somapresse au capital de 20 000 euros

7, rue Salamani

Cavani M’tsapéré

BP 60 - 97600 Mamoudzou

Tél. : 0269 61 20 04 redaction@somapresse.com

Directeur de la publication

Laurent Canavate canavate.laurent@somapresse.com

Directeur de la rédaction

Mohamed El Mounir dit “Soldat” 0639 69 13 38 soldat@mayottehebdo.com

Rédacteur en chef

Axel Nodinot

# 1031

Couverture : Mayotte et la France en 1900

Journalistes

Axel Nodinot

Jéromine Doux

Raïnat Aliloiffa

Alexis Duclos

Saïd Issouf

Lucas Philippe

Agnès Jouanique

Direction artistique

Franco di Sangro

Graphistes/Maquettistes

Olivier Baron, Franco di Sangro

Commerciaux

Cédric Denaud, Murielle Turlan

Comptabilité

Catherine Chiggiato comptabilite@somapresse.com

Première parution

Vendredi 31 mars 2000

ISSN : 1288 - 1716

RCS : n° 9757/2000

N° de Siret : 024 061 970 000 18

N°CPPAP : 0125 Y 95067

Site internet www.mayottehebdo.com