5 minute read

Seelenruhe und Wassertreten

34 |

Seelenruhe und Wassertreten für Daheimgebliebene

Advertisement

Es muss nicht immer der Badeurlaub am Mittelmeer oder in der Karibik sein. Oder, um es mit Goethe zu sagen: „Willst du immer weiter schweifen? Sieh‘, das Gute liegt so nah.“ Das Gute ist in diesem Fall das Wasser in Vorarlberg. Niemand hat die magische Wechselwirkung von Wasser und Seele so gut erforscht wie Sebastian Kneipp. Schon zu Lebzeiten hatten der „Wasserdoktor“ und seine Philosophie in Vorarlberg Tausende Anhänger.

Text: Gerhard Thoma Fotos: Archiv

Mörder bekommen lebenslänglich; Nahrungsmittelfälscher sollten die gleiche Strafe bekommen – sie sind indirekte Mörder. Mancher stirbt darum, ohne dass man die eigentliche Ursache kennt.“ Aus seiner Meinung machte Kneipp nie einen Hehl. Vieles, was der streitbare Priester schon vor 130 Jahren über Mensch und Gesellschaft sagte, ist aktueller denn je: „Kaum irgendein Umstand kann schädlicher auf die Gesundheit wirken als die Lebensweise unserer Tage: ein fieberhaftes Hasten und Drängen aller im Kampfe um Erwerb und sichere Existenz. Es muss das Gleichgewicht hergestellt werden zwischen der Lebensweise und dem Verbrauch an Nervenkraft.“

Geboren wurde Sebastian Kneipp am 17. Mai 1821 in Stephansried im Allgäu. Er hatte zwei Schwestern und zwei Halbschwestern. Die Familie war arm. „Wer nicht arm geboren und nicht arm erzogen ist, wird nie recht das Schicksal erfassen, das den Armen trifft“, schreibt Kneipp über seine Kindheit. Sein Vater war ein einfacher Weber, von der Mutter erzählte er, dass sie sehr streng war. „Mit elf Jahren musste ich in den Keller um die Weberei einzuüben.“ In den nächsten Jahren arbeitete er als Viehhirte und Knecht und besuchte die Dorf- und Sonntagsschule. 1839 starb die Mutter. 1841, an seinem 20. Geburtstag, brannte sein Elternhaus ab. Alle Ersparnisse, die sich der junge Kneipp hart erarbeitet hatte, waren verloren. Rettung nahte in der Person von Matthias Merkle, dem Kaplan im benachbarten Grönenbach. Er erkennt das Talent des Bauernknechts und hilft, Kneipps lang gehegten sehn lichsten Wunsch zu erfüllen: Priester zu werden. In Privatstunden bereitet Merkle den 21-Jährigen auf das Gymnasium vor. Kneipp maturiert mit 27, beginnt das Theologiestudium und wird 1852 zum Priester geweiht.

Spätestens 1846 zog sich Kneipp eine Lungenerkrankung zu, vermutlich Tuberkulose. Zufällig bekommt er 1848 das Buch „Unterricht von Kraft und Wirkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen“ von Johann Siegemund Hahn in die Hände – und ist fasziniert. Drei Mal wöchentlich badet er einige Augenblicke in der eiskalten Donau, nimmt zuhause Halbbäder, übergießt sich mit Wasser. Nach dieser monatelangen Prozedur war er nach eigenen Angaben ge heilt und behandelte im Priesterseminar heimlich an Tuberku

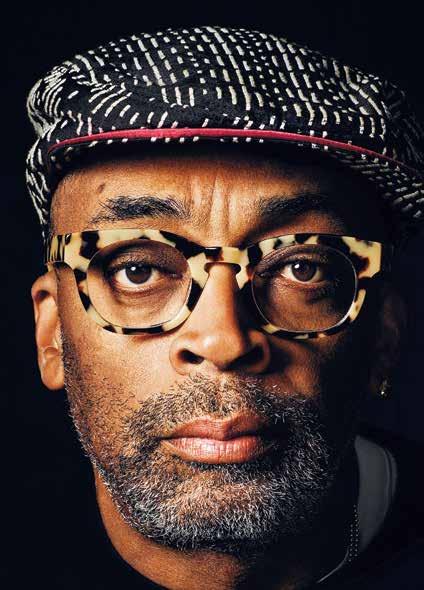

„Wasserpfarrer“ Sebastian Kneipp war ein engagierter Verfechter des Barfußgehens: „Das natürlichste und einfachste Abhärtungsmittel bleibt das Barfußgehen. Der Schuh ist eine Fußverkümmerungsmaschine.“ lose erkrankte Mitbrüder. Kneipp vertieft sich in Bücher etwa von Vincenz Prieß nitz und Heinrich Friedrich Francke über Wasseranwendungen und beginnt seine eigenen Methoden Schritt für Schritt zu verfeinern. Dabei machte er die Erfahrung, dass Wasserkuren allein selten hilfreich sind, sondern dass Heilung meist nur im Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele möglich ist: „Wie viele waren hier, die nach langem Gebrauche der Wasserkur nicht besser dran waren, und bei denen die neurasthenischen Schmerzen an allen möglichen Stellen sich immer wieder fühlbar machten. Erst, als man den Zustand ihrer Seele kannte und da Ordnung hineinbrachte, ging es mit dem körperlichen Leiden auch besser. Sie bekamen mehr Ruhe und Zufriedenheit,

„Untätigkeit schwächt, Übung stärkt, Überlastung schadet.“

Illustre Darstellung von Wassertherapien aus den 1920er Jahren. Die moderne Kneippkur ist ein hoch entwickeltes, individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmtes Heilverfahren – kombiniert mit Kursen in Sachen Bewegung, Lebensordnung, Ernährung, Heilkräuter und Wasser.

kurz, sie fühlten sich besser.“ Fazit: „Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner Patienten zu bringen, hatte ich vollen Erfolg.“

Abhärten ist beste Vorsorge

Woher kommt diese seelische Unordnung? Kneipp sagt: „Wer sein Dasein weise genießen will, der muss vor allem geregelt leben, arbeiten, einen Lebenszweck haben. Er muss sich vernünftig ernähren, Luft und Bewegung suchen und das Wasser in seiner mildesten Form gebrauchen.“ Denn „im Maße liegt die Ordnung.“ Nur ab und zu mit Armen und Beinen im kalten Wasser herumplantschen reicht oft nicht aus. Wer es mit dem Leben aufnehmen will, muss sich auch abhärten: „Den Abgehärteten greift nichts an, den Verweichlichten bringt jedes Blatt Papier in Aufregung. Ein abgehärteter Körper bietet den größeren Schutz vor den Krankheiten der Seele.“ Das ist das Grundprinzip der Kneipp‘schen Vorsorgemedizin. Drei Laster prangert er besonders an: „Vor allem sind drei Sünden der Menschheit zum Nachteil. Diese sind: Verweichlichung, Genusssucht, Eitelkeit. Diesen drei Sünden will ich drei Tugenden entgegenstellen: Abhärtung gegen die Verweichlichung, Einfachheit gegen die Eitelkeit und Genügsamkeit gegen die Genusssucht. Mit diesem Rezept könnte man alle Menschen glücklich und zufrieden machen, und die soziale Frage, die keiner zu lösen imstande ist, würde von selbst gelöst werden.“

Seit 1855 war Sebastian Kneipp als Priester und „Wasserdoktor“ in Wörishofen tätig. Die kleine bayerische Ortschaft mauserte sich in den folgenden Jahrzehnten zum Kurort mit diversen Badeanstalten. Im August 1889 kamen 4000 Heilsuchende, im Sommer 1890 waren es 6000. Im Jahr 1893 zählte Wörishofen 33.130 Kurgäste sowie über 100.000 „sonstige Zuläufer und Passanten“. Kneipp und seine Mitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun. Arme Patienten wurden kostenlos behandelt. Zu Kneipps Kunden zählten auch zahlreiche Adelige und hohe Geistliche, zuoberst Papst Leo XIII. Dieser wollte von Kneipp wissen, was er denn wohl von seinem Gesundheitszustand halte. Nach einigem Besehen kam die schwäbische Antwort: „A paar Jährle könnt‘ ma dem Herrla scho no geba.“ Da raufhin verlangte der Papst eine mehrtägige Behandlung.

Kneipp hatte auch radikale Gegner und Kritiker. Mehrmals standen das Kurhaus, die Redaktion der Kneippblätter und weitere Einrichtungen in Wörishofen in Flammen. Kneipp ließ sich nicht beirren und „heizte“ weiter gegen seine Zeitgenossen: „Die Menschheit ist weit von der einfachen, natürlichen Lebensweise abgewichen; sie hat in jeder Beziehung das Leben anders gestaltet, als es sein sollte.“ Und er präzisiert: „Gegen das, was man im Überfluss hat, wird man gleichgültig; daher kommt es auch, dass viele hundert Pflanzen und Kräuter für wertlose Unkräuter gehalten und mit Fü ßen zertreten werden, anstatt dass man sie beachtet, bewundert und gebraucht.“

Sebastian Kneipp starb am 17. Juni 1897. Noch zu seinen Lebzeiten entstanden in Vorarlberg zahlreiche Kneipp-Vereine, darunter der erste Verein in Lustenau 1894. Der Andelsbucher Arzt Dr. König war der erste im Land, der Kneipps Lehre übernahm und leidenschaftlich vertrat. Der Mehrerauer Abt Maurus Kalkum suchte mit manchem Mitbruder Hilfe und Heilung bei Kneipp. Kneipps letzte Reise führte nach Vorarlberg. Er sprach auf einer Versammlung der Leinweber in Dornbirn und besuchte im letzten Halbjahr seines Lebens die Kneipp-Vereine in Lustenau und Götzis: „Lernt das Wasser richtig kennen und es wird euch stets ein verlässlicher Freund sein. Bei mir heißt‘s: Wer nicht hören will, soll da bleiben, wo es die Unwahrheit gibt!“

41 Kneipp-Vereine in Vorarlberg

Der Kneippbund Vorarlberg wurde 1937 gegründet. Landesweit gehören ihm 41 aktive Vereine an. Sie sind gemeinnützig, überparteilich und konfessionell nicht gebunden. „Kneipp“ ist die größte Gesundheitsorganisation in Österreich. Weitere Infos: