5 minute read

Immunkönig des Körpers

18 |

100 Billionen Mikroorganismen leben im Darm und machen etwa zwei Kilogramm unseres Körpergewichts aus. Das Organ mit der größten Oberfläche zerlegt nicht nur alles in kleinste Teile, es ist auch maßgeblich für unsere Abwehrkräfte und unser psychisches Wohlbefinden. Ein Gespräch mit der Diätologin Sibylle Leis.

Advertisement

Die Fragen stellte: Christina Vaccaro, Bilder: privat, Shutterstock

marie: „Darm mit Charme“ titelte ein Buch, das millionenfach verkauft wurde. Woher kommt das neue Interesse?

Sibylle Leis: Von unserem ersten Lebenstag an ist Wohlbefinden eng mit dem Darm verknüpft. Obwohl dieser Schwerstarbeit für uns leistet, wurde seine Bedeutung lange Zeit unterschätzt. Nachdem Bauchbeschwerden – also Schmerzen, Blähungen, Stuhlunregelmäßigkeiten, Durchfall, Verstopfung – häufige Symptome in der Bevölkerung sind, hat sich das geändert.

Haben Darmprobleme infolge falscher Ernährung zugenommen?

Ja, Darmprobleme haben – unter anderem – durch „falsche“ Ernährung zugenommen. Das Reizdarmsyndrom tritt beispielsweise immer häufiger auf. Weltweit sind 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung betroffen. Frauen sind doppelt so häufig wie Männer betroffen, besonders im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren. Insgesamt klagt jeder fünfte Österreicher über reizdarmartige Symptome. Nahrungsmittelintoleranzen sind mit 50 bis 80 Prozent auch sehr häufig.

Bezogen auf die Ernährung: Was sind die Ursachen von Darmproblemen?

Unsere Essgewohnheiten wie auch das Lebensmittelangebot haben sich stark verändert. Das Ernährungsverhalten wird durch den Außer-Haus-Verzehr sowie durch die zunehmende Zahl der Single-Haushalte ungünstig beeinflusst. Das Angebot an insbesondere stark verarbeiteten Produkten im Supermarkt wird immer größer. Einseitige Ernährung, schnelles, hektisches und auch unregelmäßiges Essen, zu große Portionen, Fertigprodukte, Zusatzstoffe, zu wenig Ballaststoffe, das heißt zu wenig Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte, ein zu hoher Zuckerkonsum durch Getränke, Süßwaren und Fertigprodukte, künstliche Süßungsmittel, zu viel tierisches Eiweiß und Fett, Alkohol und Nikotin – all dies fördert das Wachstum ungesunder Bakterienarten, während gesunde gehindert werden.

Was können die Folgen einer gestörten Darmflora sein?

Infektionen, Allergien, Depressionen, Hauterkrankungen, chronisch entzünd liche Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom, Übergewicht, eventuell auch Diabetes mellitus Typ 2, Fettleber, Autismus, Multiple Sklerose. Die Rolle der Darmflora bei der Entstehung von Erkrankungen ist aber nicht abschließend geklärt. Vielfach ist noch offen, ob die beobachteten Veränderungen Ursache oder Folge der Erkrankungen ist.

Warum hängt die Darmflora eines

Säuglings von der Art und Weise ab, wie es geboren wird?

Bei einer natürlichen Geburt kommt das Baby im Geburtskanal in Kontakt mit Keimen, die die erste bakterielle Aus stattung für das Immunsystem bilden. Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, weisen ein weniger vielfältiges Mikrobiom auf.

Sind Darmprobleme immer Ernährungsprobleme?

Nein. Die Symptome können durch zahlreiche andere Faktoren ausgelöst werden, zum Beispiel durch seelische Störungen, Stress, Nebenwirkungen von Medikamenten, zunehmendes Alter, zu wenig Bewegung und Entspannung oder Krankheiten. Wichtig ist, dass unklare Darmprobleme immer ärztlich abgeklärt werden, insbesondere, wenn die Be schwerden sehr stark sind, länger bestehen oder immer wieder auftreten.

In einem anderen Buch*, in dem es eigentlich ums Gärtnern und um frisches Gemüse geht, heißt es, dass 80 Prozent unserer Immunzellen im Darm produziert werden. Stimmt das?

Ja, etwa 70 bis 80 Prozent unserer Abwehrzellen des Immunsystems befinden sich in der Darmschleimhaut, die eine zentrale Rolle bei der Neutralisation von Schadstoffen und der Abwehr von Kei

men spielt. Unser Darm bildet somit den größten Anteil unseres Immunsystems.

Anscheinend werden auch Hormone zu einem beträchtlichen Teil in unserem Darm produziert.

Darmbakterien produzieren unter anderem Serotonin und Dopamin, die unsere Stimmung und unser Verhalten beeinflussen. Serotonin ist ein wichtiger Botenstoff im Nervensystem, um glücklich und satt zu sein, Dopamin vermittelt über den Belohnungseffekt positive Gefühlserlebnisse. Serotonin und Do pamin werden zu 90 Prozent im Darm gebildet. Bifidobakterien bilden die Vorstufe der Serotonins, das Trypotophan. Das Serotonin regelt im Darm die Darmtätigkeit und das Immunsystem. Ein Teil des Serotonins beziehungsweise dessen Vorstufe gelangt über die Nervenzellen ins Gehirn und wirkt dann als „Glückshormon“ und appetitzügelnd.

Bei gesunder Ernährung besiedeln bis zu 1000 Arten von Mikroorganismen den Darm. Wie hängen mikrobielle Artenvielfalt und Gesundheit zusammen?

Wie eine gesunde Darmflora zusammengesetzt ist, ist zwar derzeit nicht exakt definierbar, doch gilt eine hohe Diversität als günstig.

Auf frischem Gemüse und Obst vom Markt oder aus dem eigenen Garten soll es mehr und bessere Mikroben für unseren Darm geben, verglichen etwa mit in Plastik verpacktem Gemüse aus dem Supermarkt.

Frisches Obst und Gemüse enthalten nicht nur Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, sondern auch eine Vielzahl von Bakterien an der Oberfläche. Wissenschaftler stellten fest, dass es vor allem von der Obst- und Gemüseart abhängt, welche Bakterien anzutreffen sind. Biologische Produkte weisen günstigere Mikroben auf als konventionelle Ware. Es wird vermutet, dass der Anbauort, die Lagertemperatur, die Transportbedingungen und auch die Anbaumethode Einfluss auf die Zusammensetzung der Oberflächenbakterien haben.

Wie unterscheidet sich die Darmflora von Vielflei schessern, Vegetariern und Veganern?

Ob vegetarisch, fleischbetont, mediterran oder normale Mischkost: Die Ernährungsweise beeinflusst die Zusammensetzung und Aktivität der Mikrobiota. Die Darmflora ist mit einem individuellen Fingerabdruck vergleichbar. Eine fett- und eiweißreiche Ernährung mit viel Fleisch und Fast Food fördert bei spielsweise Entzündungen und destabilisiert die Darmbarriere.

Wie ernähren Sie sich?

Ich versuche mich abwechslungsreich zu ernähren und so oft wie möglich selbst zu kochen. Ich esse drei Portionen Gemüse beziehungsweise Salat pro Tag, wähle Vollkornprodukte aus und achte darauf, dass ich bei Sauermilchprodukten abwechsle. Süßes gibt es ab und zu, zum Beispiel ein Stück Kuchen am Wochenende.

Was raten Sie unseren LeserInnen?

Menschen mit Darmbeschwerden rate ich zu einer pflanzlich betonten Ernährungsweise mit reichlich Gemüse und Obst sowie Vollkornprodukten, die einen hohen Ballaststoffanteil enthalten. Auch der tägliche Verzehr von Sauermilchprodukten unterstützt die Mikrobiota. Ganz allgemein rate ich allen Menschen, einen Weg zu einem gesunden Leben zu finden. Unsere Gesundheit wird maßgeblich durch die Art wie wir leben beeinflusst. Durch einen gesundheitsbewussten Lebensstil, gesunde Ernährung und körperliche Bewegung können wir unsere Gesundheit und auch unser Wohlbefinden positiv beeinflussen.

KONTAKT:aks gesundheit GmbH, Rheinstrasse 61, 6900 Bregenz, T 05574 202-0, www.aks.or.at *„Hände in die Erde!: Vertical Gardening – Für grüne, essbare Städte der Zukunft“ von Jürgen Herler

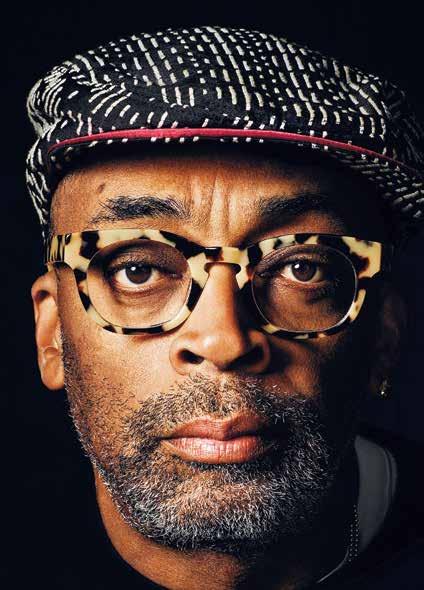

Für die Diätologin

Sibylle Leis ist Ernährungsberatung zu einem wichtigen Teil der Lebensbegleitung zur Gesunderhaltung und zur Gesundung geworden.

Darm

durchschnittliche Länge: 8 m Durchmesser: wenige Zentimeter Oberfläche: 400-500 m² Gewicht der Darmflora: 2 kg

Regenerationszeit von Darm

zellen: 2-4 Tage (Dünndarm), 10 Tage (Dickdarm) Darm-Hirn-Achse: Bezeichnung für die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn Wohlbefinden: die Darmflora hat über die Darm-Hirn-Achse erheblichen Einfluss auf unsere Psyche Immunsystem: etwa 80 Prozent unserer Abwehrzellen werden im Darm produziert

Darmflora-Typen

Untersuchungen haben gezeigt, dass es drei Darmflora-Typen („Enterotypen“) gibt: • Bacteroides: besonders gute Futterverwerter, können zu Übergewicht führen; häufig bei Menschen, die viel Fleisch und Wurst essen • Prevotella: auf Zucker- und

Proteinabbau spezialisiert; häufig bei Vegetariern, Veganern und Personen, die sich kohlenhydratreich ernähren • Ruminococcus: an Spaltung von

Schleimstoffen und Zucker beteiligt; mit ca. 70 Prozent häufigster Typ