5 minute read

30 Jahre „do it yourself

24 |

Ein Ort, an dem keine Fragen gestellt werden, keine Verurteilungen und Diskriminierungen stattfinden, der geschützt ist und der für Suchterkrankte ein Zufluchtsort mit Respekt ist. Das und noch mehr war die Vision dreier Menschen, die vor 30 Jahren den Verein „do it yourself“ in Bludenz gründeten. Ehrenamtlich, mit viel Enthusiasmus und Herzblut. Das hat bis heute Bestand. Die Anzahl der Suchtkranken aber leider auch.

Advertisement

Text: Christine Mennel, Fotos: do it yourself

Ohne Stigmatisierung

Zuerst waren es zwei, dann fünf, dann sieben. Heute kommen im Durchschnitt 20 bis 30 Menschen mit einer Suchterkrankung in die Kontakt- und Anlaufstelle „do it yourself“ am Kasernplatz in Bludenz. Sie kommen zum Essen, um Wäsche zu waschen, ein bisschen Normalität zu erleben und auch Unterstützung zu erfahren. Oberste Priorität war den Gründungsmitgliedern der niederschwellige Zugang zur Institution. Denn einer der Initiatoren war selbst Betroffener: Albert Schallert, 1996 verstorben, stammte aus einer bekannten Unternehmerfamilie aus dem Raum Bludenz. Durch einen Verkehrsunfall verlor er seine Frau und wurde mit einem tragischen Schlag alleinerziehender Vater zweier Kleinkinder. Zuviel für ihn. Er rutschte ab in die Drogenszene, begab sich aber in Therapie. Die dortigen strengen Regeln verboten es, dass Schallert seine Kinder an Weihnachten sehen konnte. Es kam zu herzzerreißenden Szenen: Albert Schallert brach die Therapie ab. Sein damaliger Betreuer, Elmar Sturm – Mitbegründer des Vereins und heute Sozialarbeiter in der Maria Ebene – erinnert sich noch gut daran, denn Albert Schallert war sein Klient. „Wir haben Albert unterstützt. Er war sehr motiviert, abstinent zu bleiben, und für ihn war klar, dass etwas passieren musste.“ Betroffene sollten einfach und ohne Stigmatisierung Hilfe erhalten. „Im Februar 1991 organisierten wir als Initiativgruppe eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Drogenhochburg Bludenz – Was bringt die Zukunft?“, erinnert sich Das Café im Kapuzinerkloster Bludenz Elmar Sturm, der 16 Jahre lang Obmann des Vereins war. Berichte über Probleme mit den Drogenszenen im Land und über junge Drogentote waren zu der Zeit ein Dauerthema in den Medien. 1991 starben an nur einem Wochenende vier Süchtige. Während der Veranstaltung, zu der über 130 Menschen kamen, „outete“ sich Albert Schallert mit seiner Suchtgeschichte. Er schilderte eindrücklich, dass Vorurteile abgebaut werden müssen und dringend Hilfe und Aufklärung nötig sind. Sturm: „Etwa 40 Personen haben sich anschließend gemeldet, um beim Verein aktiv mitzuwirken. Ende April 1991 konnten wir ihn offiziell gründen. Albert Schallert war der erste Obmann und Motor für eine tolle Entwicklung.“

Enorme Vorurteile

Nur wenige Monate später bezog der Verein „do it yourself“, der heute überwiegend vom Vorarlberger Sozialfonds und den Gemeinden des Bezirkes Bludenz finanziert wird, kostenlos im Kapuzinerkloster in Bludenz seine Räumlichkeiten. In Eigeninitiati-

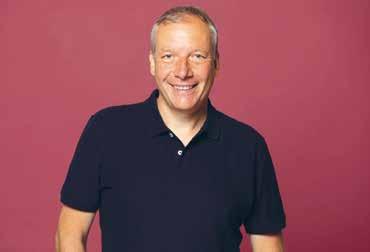

ve schuf das Team aus einer Rumpelkammer einen adäquaten Bereich mit gebrauchten Möbeln und startete unter anderem mit einer regelmäßigen Selbsthilfe-Montagsgruppe. Mit immer wieder neuen Veranstaltungen versuchte man Menschen aus medizinischen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen für das Thema zu sensibilisieren. „Die Drogenhilfe hatte früher noch einen viel höherschwelligeren Zugang mit einem großen Erfolgsdruck für die Betroffenen. Es gab kein Spritzenaustauschprogramm. Manche haben ihre Spritzen und Nadeln im Kochtopf nur unzureichend ausgekocht. Viele sind aufgrund von Überdosierungen und an den Folgen einer Hepatitis C- oder HIV-Infektion gestorben“, erinnert sich Sturm. „Nach unserer Veranstaltung war eine tolle Aufbruchstimmung zu spüren, aber die Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber „Junkies“ und die Unwissenheit über deren Lebenssituation waren enorm. Uns war und ist immer noch wichtig, zur Selbsthilfe zu motivieren, Freiräume und Betätigungsfelder für Abhängige und Ex-Abhängige zu schaffen, in denen die Menschen ihren Selbstwert stärken und positive Erfahrungen machen können.“ Betroffene und ehemals Abhängige in die Vereinstätigkeiten einzubinden ist daher ein wichtiges Prinzip des Vereins. „Die Struktur ist bedeutend“, pflichtet Dr. Ingo Broeg bei. Er ist Psychologe, Gründungsmitglied und war von 2009 bis 2019 Obmann-Stellvertreter des Vereins. Für ihn standen und stehen aber noch andere Ziele im Vordergrund. „Mir war es immer wichtig, dass unser Bestreben dahingehen soll, dass die Betroffenen von der Sucht wegkommen, sie optimale Behandlungen und Therapieplätze erhalten.“ Es ist ein teuflisches Gift, das vom Mensch Besitz nimmt. Die Rezeptoren vermehren sich und schreien immer heftiger nach der Droge – kaum jemand hat dagegen eine Chance. Deshalb hat der Psychologe vieles versucht: „Meine Grundmotivation war, mit etwas unkonventionelleren Ausstiegshilfen zu experimentieren. Alternative Methoden haben mich interessiert und wir haben Geräte verwendet wie den ‚Samadhitank‘.“ Dabei handelt es sich um ein Gerät, ähnlich einer eiförmigen Badewanne, in die sich Klienten legten. In die Lösung wurden neuroakustische Signale, Farbtöne, Düfte oder Musiktöne eingespielt. Es wurde beobachtet, wie die Signale auf das Gehirn wirken. Mittels Neurofeedback war man bestrebt, die beiden Gehirnhälften wieder zu verbinden. Angewendet wurde auch die CES-Methode (Craniale Elektro Stimulation): Hinter den Ohren werden minimalste Stromstöße durch das Gehirn geleitet, was den Entzug erleichtern solle. „Die Rezeptoren schreien dann weniger“, sagt Broeg, „wir sind damit recht erfolgreich gewesen.“ Erfolgreich war auch das Sommerprojekt auf der Nonnenalp des Klosters St. Peter oberhalb von Bürs. Die Suchtkranken konnten sich in der Natur inmitten des Rätikongebirges erholen. Mehr Kreativität, Experimentierfreudigkeit und Mut wünscht sich der Psychologe von medizinischer und politischer Seite: „Dann hätten wir vielleicht statt einer zweiprozentigen Erfolgsquote, eine zehnprozentige.“ In den letzten 30 Jahren sind hunderte Drogentote in Vorarlberg zu beklagen. Aber es wurden auch viele gerettet. Auch Andernorts hat sich einiges gegenüber früher verändert. Denkt man an die Drogenszene am Züricher Platzspitz in den 80ern, die sich dann zum Bahnhof Letten verschob – in den Medien als „Drogenhölle“ angeklagt. Ein totales Elend aus Schlamm, Dreck und Ratten, die Menschen eingesperrt von der Polizei. Nach öffentlichem Druck sind auch dort andere Hilfsstrukturen entstanden. Nach 30 Jahren ist „do it yourself“ ein richtiger Mitgliederverein geblieben mit Betroffenen und Ehrenamtlichen, aus dem viele Initiativen gestartet wurden und werden. >> Dr. Ingo Broeg

Karin Pfister

Elmar Sturm

† Albert Schallert