DOSSIER 01 AVANT

DOSSIER 02

DOSSIER 01 AVANT

DOSSIER 02

CULTURE ET SOCIÉTÉ

• la madeleine de Proust

• le récit des origines

• une histoire du prénom

GRAMMAIRE

• l’alternance passé composé et imparfait

• l’accord du participe passé avec avoir

COMMUNICATION

• évoquer un souvenir lié à une émotion

• raconter un récit au passé

• parler de ses origines

• exprimer des sentiments

LEXIQUE

• les souvenirs, les émotions et les sentiments

• le parcours migratoire

• la famille, les ancêtres

• l’histoire

Phonétique

• les participes passés au féminin

CULTURE ET SOCIÉTÉ

• à la recherche du bonheur

• les « repats »

• Mars : la prochaine grande migration ?

GRAMMAIRE

• les pronoms en et y

COMMUNICATION

• parler de sa recette du bonheur

• dire son mécontentement

• parler de ses rêves, de ses souhaits et de ses projets

LEXIQUE

• la carrière professionnelle

• exprimer l’insatisfaction

• le voyage spatial, la BD

• exprimer l’opposition (par contre, alors que)

Créer un recueil des madeleines de Proust de la classe

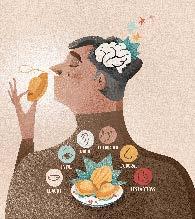

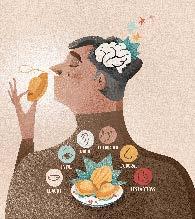

La docteure Salima Grise, spécialiste du cerveau, nous parle de mémoire et de souvenirs.

Comment fabriquons-nous nos souvenirs ?

C’est tout un processus ! D’abord, nous recevons des informations grâce à nos récepteurs : les oreilles, le nez, les yeux, la peau et la langue. Ces récepteurs envoient des messages au cerveau qui traite les informations, puis le cerveau les stocke et crée nos souvenirs. Nous avons différentes mémoires. Par exemple, la mémoire autobiographique active les souvenirs d’enfance et nous fait revivre des événements que nous avons déjà vécus.

Comment s’activent ces souvenirs ?

De différentes façons : marcher dans la rue, sentir un parfum, écouter une chanson peuvent nous rappeler quelque chose, par exemple un moment de notre enfance, une personne, un lieu… C’est ce qu’on appelle une madeleine de Proust !

D’où vient cette expression ?

Elle vient du roman de Marcel Proust À la recherche du temps perdu. Il raconte qu’un jour, en mangeant une madeleine, il s’est souvenu de son enfance et de sa tante. C’est ça, une madeleine de Proust, c’est quelque chose, un goût, une odeur, etc. qui nous rappelle un souvenir heureux.

Et quelle est votre madeleine, docteure ?

C’est l’odeur du savon de Marseille, ça me rappelle ma grand-mère.

Avant de lire

1. Aimez-vous parler de vos souvenirs ? De quels souvenirs ? Avec qui ? Échangez en classe.

2. Observez l’illustration. À deux, décrivez-la. À votre avis, qu’est-ce qu’elle explique ?

Comprendre les textes et réagir

3. Lisez l’article. Comment se créent et s’activent les souvenirs ?

4. Qu’est-ce qu’une madeleine de Proust ?

5. 07 Écoutez les témoignages de trois personnes sur leur madeleine de Proust. Puis complétez le tableau.

Ah bon ?!

Marcel Proust est un écrivain du début du xxe siècle. Sa grande œuvre s’intitule À la recherche du temps perdu. Il est connu pour son style et ses phrases longues.

6. Réécoutez. Quel sens évoquent les personnes dans leur témoignage ?

• Salim :

• Sandrine :

• Ivan :

7. Et vous, quelles sont vos madeleines de Proust ? Échangez en classe.

Mon panier de lexique

Écrivez les mots nouveaux et importants pour vous.

www.blog-college-cesaire.defi.com

Le blog de la classe de 6eA du collège Aimé-Césaire à Marseille

Abdou raconte l’histoire de son père, Saïf

Mon père est né en Guinée, à Conakry, en 1977. En 1999, il est venu à Marseille. Et voici l’histoire : il montait vers l’église Notre-Dame-de-la-Garde et, soudain, il a fait un malaise. D’après lui, c’était parce qu’il faisait trop froid à Marseille ! Une femme (ma mère) l’a aidé, et ils sont tombés amoureux ! Alors, mon père a décidé de s’installer en France par amour. Au début, il était enthousiaste, mais il était aussi inquiet parce qu’il n’avait pas de travail. Il cherchait depuis six mois quand un ami lui a proposé un boulot dans le bâtiment. Ce n’était pas le job de ses rêves, mais il se sentait utile. Avec le temps, mon père a fait des économies et il a ouvert un petit commerce. Il a fait sa vie ici, mais il a toujours gardé des liens avec sa famille. Parfois, il a le mal du pays et il me parle de Conakry. Il me transmet la mémoire et l’amour de son pays. Il me dit : « Tu es né en France, mon fils, mais tu es aussi guinéen ! »

le papa d’Abdou

Iris raconte l’histoire de sa mère, Rajah

Ma mère est née à Tizi Ouzou, en Algérie, en 1979. Elle avait 12 ans lorsque la guerre a éclaté. Tout le monde était terrifié, il fallait partir. Alors, ma mère est venue avec ses parents à Marseille. Quand ils sont arrivés, c’était l’hiver, ma mère est entrée au collège en milieu d’année scolaire. Elle avait peur et elle se sentait seule, tout était nouveau. Elle était triste aussi, son pays natal et ses amis lui manquaient. Mais elle a beaucoup travaillé, et aujourd’hui elle est médecin. Parfois, elle est nostalgique quand elle parle de son enfance, mais elle est heureuse en France, son pays d’accueil.

Ah bon ?!

Rajah, la maman d’Iris

En France, selon l’Institut national d’études démographiques, 21 % de la population est née à l’étranger ou a un parent immigré. La majorité vient du Maghreb (le Maroc, l’Algérie et la Tunisie) et d’Europe du Sud.

Avant de lire

1. Selon vous, pour quelles raisons peut-on quitter son pays ou sa région ? Échangez en classe.

Comprendre les textes et réagir

2. Lisez le blog. Quelle histoire vous touche le plus ? Pourquoi ?

3. Pourquoi Saïf et Rajah se sont-ils installés en France ?

4. Lisez l’encadré Ah bon ?! Qu’apprenez-vous sur la population française ? À votre avis, est-ce similaire dans votre pays ?

5. Selon vous, est-ce que c’est important de parler de ses origines en famille ou à l’école ? Échangez en classe.

Travailler la langue

6. À deux, relevez dans le blog les mots et les expressions pour exprimer des sentiments. Puis complétez l’encadré.

EXPRIMER DES SENTIMENTS

• LA PEUR être inquiet, , • LA JOIE ,

• LA TRISTESSE ,

7. 08 Écoutez les phrases. Quel sentiment exprime chaque personne ? Cochez.

8. Observez les verbes en gras dans les phrases. Lesquels décrivent une situation ou un contexte ? Lesquels décrivent une action ? À quels temps sont les verbes ?

• Il montait vers l’église et, soudain, il a fait un malaise.

• Il cherchait depuis six mois quand un ami lui a proposé un boulot dans le bâtiment.

• Elle avait 12 ans lorsque la guerre a éclaté

• Quand ils sont arrivés, c’était l’hiver.

9. Complétez le tableau avec les temps des verbes.

Le passé composé et l’imparfait

Dans un récit au passé, on utilise souvent le passé composé et l’imparfait.

• est le temps qui décrit une situation, quelque chose, une personne ou un contexte au passé. Il montait vers l’église.

• est le temps qui raconte des actions et des faits terminés. Il introduit un changement ou une rupture dans le récit. Soudain, il a fait un malaise.

P. 33 — Exercice 2

10. À deux, inventez des anecdotes : l’un/e propose le début de la phrase, l’autre la termine. Utilisez les mots en étiquettes.

lorsque soudain quand

Je marchais dans la rue… soudain, tu as vu Omar Sy !

11. 09 Écoutez. Des élèves parlent de l’histoire de leur famille dans le cadre d’un projet scolaire. Prenez des notes sur les deux récits. Puis, à deux, comparez et complétez vos notes.

12. En petits groupes, racontez chacun/e votre tour un souvenir réel ou fictif d’un moment triste, heureux ou terrifiant à l’aide du lexique de l’activité 6.

13. À deux, imaginez une situation où il y a une rupture. Mimez-la devant la classe. Vos camarades devinent.

Tu buvais un thé quand tu as trouvé un cheveu dans ton verre !

Depuis toujours, les humains se nomment pour se reconnaître. Voici un bref historique d’un élément central de notre identité : notre prénom.

l’époque romaine, en raison de la forte mortalité infantile, on attendait le huitième ou neuvième jour après la naissance d’un bébé pour lui donner officiellement un prénom. Il existait seulement une vingtaine de prénoms masculins et féminins. Les Romains pouvaient choisir le prénom en fonction du rang de l’enfant dans la fratrie : le cinquième enfant était nommé Quintus ; le sixième, Sextus, etc.

u Moyen Âge, la population a fortement augmenté. On a ajouté un nom de famille au prénom. Pour distinguer les individus, on les a nommés en fonction de leur lieu d’origine, de leur métier ou de leurs caractéristiques physiques : Dumont pour une personne vivant près d’une montagne, Boulanger pour un artisan, Legrand pour une personne de grande taille… Dans cette France catholique, on baptisait les enfants dès la naissance. Jusqu’au xviiie siècle, on choisissait les prénoms parmi les saints du calendrier ou les membres de la famille. Lorsqu’un enfant mourait, on donnait souvent son prénom à son frère ou sa sœur pour préserver la mémoire familiale.

vec la Révolution française, les mentalités ont changé. Certaines familles ont donné à leurs enfants des prénoms des idéaux républicains (Liberté, Garance). Mais, plus tard, en 1803, une loi les a obligées à choisir des prénoms du calendrier (les saints catholiques : Pierre, Madeleine) ou ceux des personnages connus de l’histoire ancienne (César). En 1900, on utilisait seulement 27 prénoms pour nommer la moitié des nouveau-nés. Une femme sur huit s’appelait Marie.

u xxe siècle, les prénoms ont évolué avec la société. À partir des années 1960, les parents ont choisi des prénoms de plus en plus personnels et originaux. Avec la culture populaire (la chanson, le cinéma), les listes de prénoms se sont élargies, et des influences étrangères, notamment américaines, les ont enrichies. En 1990, le prénom le plus fréquent pour les garçons était Kevin.

la fin du xxe siècle, en 1993, la loi française a complètement libéralisé le choix des prénoms. Depuis cette date, toutes les créations sont autorisées, sauf si elles nuisent à l’enfant. Par exemple, en 2014, on a interdit à des parents de donner les prénoms Nutella et Fraise à leurs enfants. Une juge les a refusés, car elle pensait qu’ils pouvaient porter préjudice aux enfants. L’autre limite que cette loi a imposée concerne l’écriture : un prénom doit être écrit avec les lettres de l’alphabet français.

Aujourd’hui, il existe plus de 10 000 prénoms en France, c’est dix fois plus qu’il y a un siècle.

Avant de lire

1. Aimez-vous votre prénom ? Savez-vous pourquoi vos parents ont choisi ce prénom ? A-t-il une signification ? Échangez en petits groupes.

Comprendre les textes et réagir

2. Lisez l’article. Comment choisissait-on les prénoms suivant les époques ?

3. Quels changements y a-t-il eu au xxe siècle ? Listez-les.

4. Selon vous, est-ce qu’on devrait pouvoir choisir librement le prénom de son enfant ? Ou au contraire faut-il des règles ? Lesquelles ? Échangez en petits groupes.

Travailler la langue

5. Lisez les phrases extraites de l’article. Observez les participes passés en gras. Que remarquez-vous ?

• Pour distinguer les individus, on les a nommés en fonction de leur lieu d’origine.

• Les mentalités ont changé

• Certaines familles ont donné à leurs enfants des prénoms des idéaux républicains. Mais, plus tard, une loi les a obligées à choisir des prénoms du calendrier.

• En 2014, on a interdit de donner les prénoms Nutella et Fraise. Une juge les a refusés.

• L’autre limite que cette loi a imposée concerne l’écriture.

6. Dans les phrases précédentes, que remplacent les pronoms les soulignés ?

7. Complétez le tableau.

L’accord du participe passé avec avoir

Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet.

Les mentalités ont changé

Mais il s’accorde avec le complément d’objet direct quand celui-ci est placé avant le verbe.

L’autre limite que cette loi a imposée concerne l’écriture.

Le COD peut être un pronom personnel me, te, nous, vous, le, la, l’, les.

Pour distinguer les individus, on les a nommés en fonction de leur lieu d’origine.

Ex. :

P. 32 — Exercice 1

8. Lisez les phrases. Soulignez les COD, puis écrivez la terminaison des participes passés.

1. Mon grand-père a écrit l’histoire de notre famille.

2. Mes prénoms, mes parents les ont choisi avec amour.

3. L’origine de mon nom, je l’ai appris grâce à mon grand-père.

4. Leurs parents, elles les ont toujours respecté 5. Ils ont donné des prénoms traditionnels à leurs enfants.

6. La cousine que j’ai rencontré vient d’Inde.

9. Cherchez sur Internet le poème Le Message de Jacques Prévert. Lisez-le à voix haute. Quels accords de participe passé entendez-vous ?

10. Pensez à des souvenirs familiaux et écrivez deux ou trois phrases, comme dans le poème de Jacques Prévert. Lisez-les à la classe si vous le souhaitez.

Les gâteaux que ma mère a préparés pour mes 18 ans.

11. 10 Écoutez cette chronique radio sur la transmission des prénoms. Quel est le sujet de l’étude ? Quelle est sa conclusion ?

12. Répondez aux affirmations par vrai ou faux.

1. Les immigrés d’Europe du Sud ne donnent plus de prénoms latins à leurs enfants dès la première génération.

2. Les immigrés du Maghreb donnent des prénoms français dès la première génération.

3. Les enfants et petits-enfants d’immigrés ont des prénoms internationaux.

Travailler la prononciation

13. 11 Écoutez les phrases avec des participes passés au féminin. Levez la main dans vous entendez la forme féminine du participe passé.

Tous les ans, l’institut de sondage Gallup établit une carte mondiale du bonheur. Pour cela, des experts interrogent environ 1 000 personnes par pays (dans 143 pays). Ils leur posent la question suivante :

« Imaginez une échelle, de 0 à 10. Le chiffre 10 représente la meilleure vie pour vous, alors que 0 représente la pire vie pour vous.

Où vous situez-vous en ce moment ? »

Ensuite, les experts posent des questions plus précises sur le bien-être des personnes, à l’aide de ces six critères : les revenus, l’espérance de vie en bonne santé, le soutien social, l’absence de corruption, la liberté de faire des choix, la générosité.

Mesurer le bonheur est subjectif, car chaque culture et chaque individu a une idée différente du bien-être. Alors, existe-til une recette du bonheur ?

Avant de lire

1. Qu’est-ce qui vous rend heureux dans la vie ? Nommez trois choses, grandes ou petites.

Voir mes amis, manger de la crème catalane et chanter sous la douche, ça me rend heureux.

2. Observez la carte du monde et sa légende. Que présente-t-elle ? Que dit-elle sur votre pays ?

Damien, Bruxelles, Belgique

Ma recette du bonheur ? C’est la bonne humeur ! J’adore rire et faire des blagues. Au quotidien, pour me sentir bien, je fais du sport ou alors je danse !

L’exercice physique me fait tout oublier, ça me vide la tête !

3. Selon vous, comment s’expliquent ces résultats (raisons économiques, politiques, sociales, etc.) ? Échangez en classe.

4. Lisez le texte de la page de gauche. Quels sont les critères pour établir la carte du bonheur ? Qu’en pensez-vous ? Lesquels voudriez-vous ajouter ? Échangez en petits groupes.

5. Lisez les trois témoignages sur les recettes du bonheur. Quels éléments choisiriez-vous ? Pourquoi ?

6. 12 Cherchez sur Internet la pyramide de Maslow. Qu’est-ce que c’est ? Échangez en classe, puis écoutez la chronique radio et numérotez dans l’ordre les affirmations suivantes.

Le développement personnel est né dans les années 60 en Californie.

Le New Age a transformé le développement personnel en idéologie.

Rosalie, Kourou, Guyane

Moi, je suis heureuse quand j’apprends de nouvelles choses, quand je voyage !

J’ai toujours plein de projets dans la tête ! La nouveauté, la découverte, ça me stimule ! L’année prochaine, j’ai l’intention de partir six mois en Argentine !

Selon la psychologie humaniste, l’humain a les capacités d’être autonome, de se développer.

Le livre Les Quatre Accords toltèques est une référence sur ce sujet du développement personnel.

Abraham Maslow a défini une pyramide des besoins humains dans les années 50.

7. Et vous, que pensez-vous du développement personnel ? Connaissez-vous des techniques ? Les utilisez-vous ? Échangez en classe.

Yabé, Nouméa, Nouvelle-Calédonie

Ma recette du bonheur, c’est d’être en famille, faire plaisir à mes proches. C’est important de prendre le temps de se voir. Alors, chaque semaine, on se retrouve chez moi pour manger ensemble ! C’est le moment qui me rend le plus heureux !

Mon panier de lexique

Écrivez les mots nouveaux et importants pour vous.

Depuis les années 2000, de plus en plus de jeunes d’origine africaine, nés ou venus étudier en Europe, retournent faire carrière sur le continent de leurs ancêtres. On les appelle les « repats », un diminutif du terme inventé « repatriés » : ces personnes qui ont décidé de retourner dans leur pays d’origine. Un parcours à l’envers, du Nord vers le Sud !

▶ Ce sont surtout les trentenaires diplômés ou avec une première expérience professionnelle qui envisagent de s’installer dans leur pays d’origine pour réaliser leur African dream. 38 % sont des cadres supérieurs, et 58 % sont des femmes. Tous ont l’intention de profiter des opportunités de business en Afrique. « Le Sénégal propose une aide financière au retour, alors je pense créer une entreprise de fabrication de vêtements. En plus, être salarié, ça ne me va pas, c’est pas mon truc ! Et puis, je veux mieux connaître mon pays d’origine », témoigne Samba, Sénégalais de 27 ans.

▶ Comme lui, beaucoup de ces jeunes ont envie de retrouver leurs racines, ils décident aussi parfois de revenir parce que leur famille le souhaite. « Pour mes parents, me voir une fois par an, ce n’est pas suffisant. Je veux rentrer au pays, c’est décidé ! Et j’en ai assez de refaire mon titre de séjour tous les ans ! », raconte Aïssatou, Ivoirienne de 34 ans.

▶ Ils veulent aussi changer l’image de l’Afrique. « Quand les médias parlent de mon pays, c’est souvent pour dire qu’il y a des problèmes. Mais le Gabon est en pleine croissance, et je veux participer à son développement, faire quelque chose ! En plus, je n’en peux plus du climat de Paris, ça ne me plaît pas de vivre ici », explique Fatoumata, FrancoGabonnaise de 27 ans.

Pour répondre à cette envie de retour, de plus en plus d’événements, de conférences et de salons professionnels s’organisent partout en Europe. Plus qu’un simple phénomène, les repats représentent un enjeu économique important pour le continent africain.

Comprendre la vidéo et réagir

1. 01 Regardez la vidéo sur des repats à Dakar, au Sénégal. Qu’est-ce qu’un/e « repat » ?

2. Regardez de nouveau et répondez aux questions sur Coumba Sow et Bacary Diedhiou.

1. Depuis quand sont-ils à Dakar ?

2. Que font-ils ?

3. Sont-ils satisfaits ?

Comprendre les textes et réagir

3. Lisez l’article. Quel est le profil des repats ?

4. Quelles sont les motivations de Samba, Aïssatou et Fatoumata ?

Travailler la langue

5. Repérez les expressions de Samba, Aïssatou et Fatoumata pour exprimer leur insatisfaction. Puis complétez l’encadré.

EXPRIMER L’INSATISFACTION

• ça ne me va pas (de + infinitif)

• j’en ai marre (de + infinitif ou nom) (familier)

•

6. Imaginez que vous n’êtes jamais content/e. Faites la liste de vos insatisfactions à l’aide des mots en étiquettes, puis échangez en petits groupes.

la ville l’apprentissage du français le travail les réseaux sociaux l’actualité

Je n’en peux plus des bouchons dans la ville !

7. Relisez l’article. Repérez les verbes ou expressions qui expriment un projet. Puis complétez le tableau.

Parler de ses projets

• décider + infinitif (en général au passé)

Ex. :

• envisager + infinitif

Ex. :

• avoir l’intention + infinitif

Ex. :

• penser + infinitif

Ex. :

• vouloir + infinitif

Ex. :

• avoir envie + infinitif

Ex. :

8. Quelles sont vos bonnes résolutions pour…

• améliorer votre français ?

• moins polluer ?

• être en forme ?

• Pour améliorer mon français, j’ai décidé de voir des films français.

9. 13 Écoutez les témoignages. Où sont partis Marie-France et Julien ? Pourquoi ?

10. Quels thèmes abordent-ils ? Cochez.

la culture du pays l’apprentissage de la langue les opportunités professionnelles les relations familiales les amis

11. Selon vous, est-ce nécessaire d’apprendre la langue quand on va vivre dans un pays étranger ? Échangez en classe.

www.esprit-bandes-dessinees.defi.com

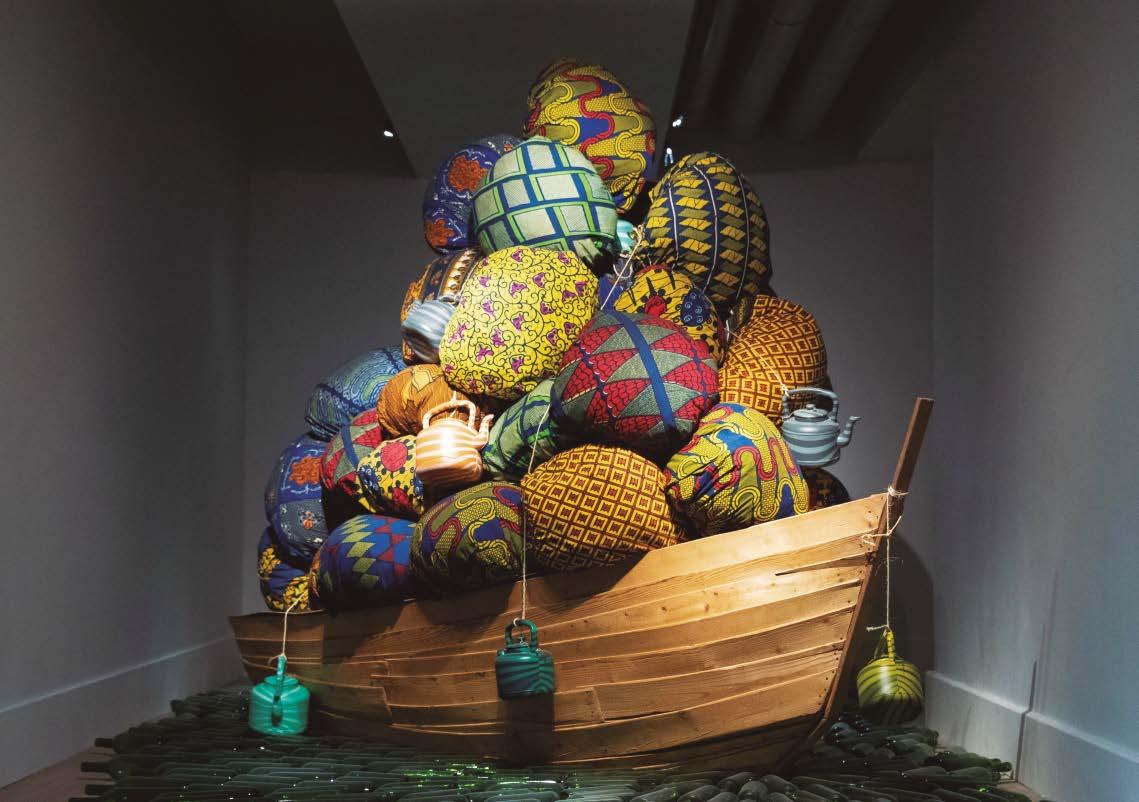

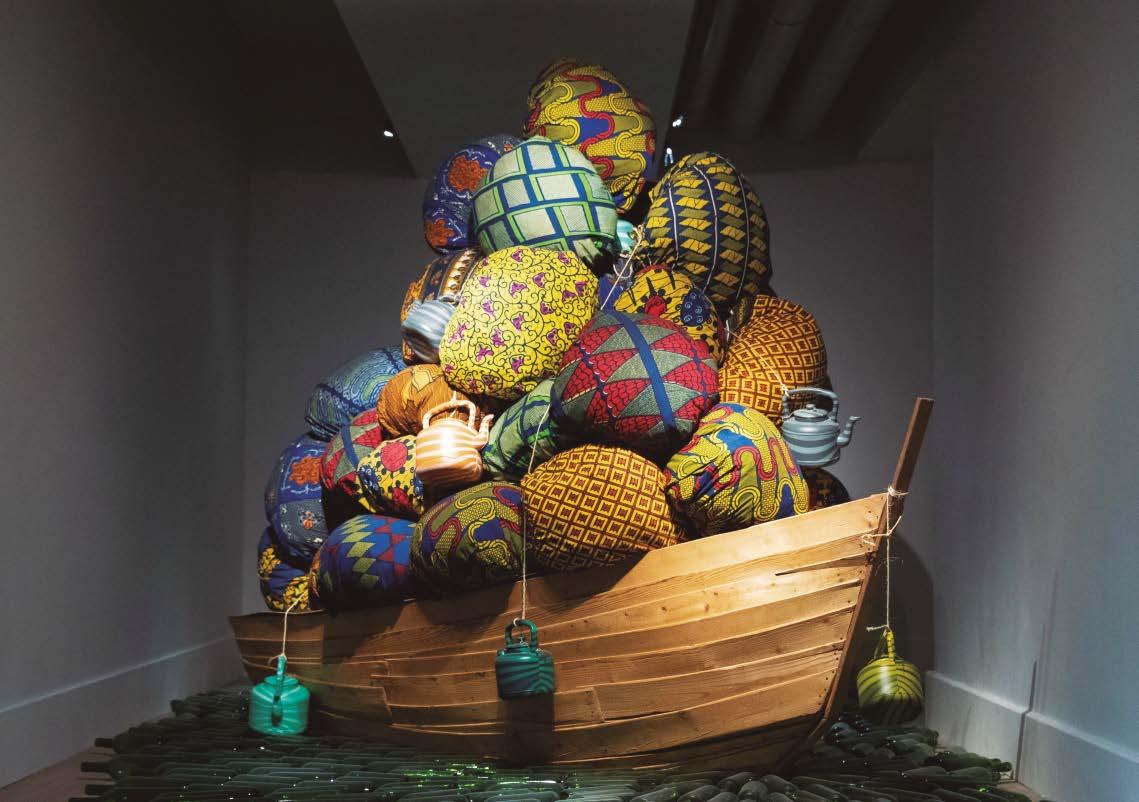

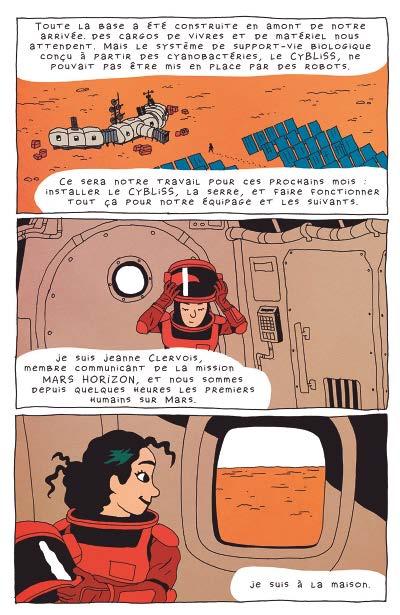

Au xxe siècle, on en rêvait, mais aujourd’hui les voyages sur Mars sont un objectif réel de l’exploration spatiale. On en parle avec une BD qu’on a beaucoup aimée : Mars Horizon

Mars Horizon, de Florence Porcel et Erwann Surcouf, raconte les aventures spatiales d’une jeune femme et de ses coéquipiers. Leur mission : préparer l’installation définitive des humains sur Mars. Mais la vie là-bas est très différente, il faut s’y habituer et c’est parfois compliqué.

Encore une BD sur la Planète rouge ? Oui, mais celle-ci est vraiment originale ! Beaucoup d’œuvres sur Mars décrivent un monde imaginaire peuplé de petits hommes verts, alors que Mars Horizon raconte une aventure réaliste. Pour Florence Porcel, la conquête spatiale est un sujet majeur et elle s’y intéresse depuis longtemps. Experte en vulgarisation scientifique, elle s’est basée sur les connaissances actuelles pour créer l’histoire.

Dans notre imaginaire, la conquête de Mars, c’est plein de dangers et de mystères ; par contre, dans Mars Horizon, les auteurs proposent une vision plutôt optimiste et scientifique. Évidemment, tout n’est pas facile pour les nouveaux arrivants, au contraire ! Il y a des tensions mais, grâce à leur esprit d’équipe, la mission est une réussite. Et un peu d’optimisme, ça fait du bien !

Entre anticipation et science, Mars Horizon est avant tout une œuvre pédagogique. Les dessins sont simples et laissent toute la place au texte. Lire et apprendre en même temps, c’est super, non ?!

Si les voyages sur Mars vous fascinent, lisez Mars Horizon, vous verrez ce qui vous attend sur la Planète rouge !

Avant de lire

1. Observez la couverture et la planche de bande dessinée. À votre avis, de quoi parle la BD ?

Comprendre les textes et réagir

2. Lisez la critique. Pourquoi cette bande dessinée est-elle originale ?

3. Est-ce que la critique vous donne envie de lire la BD ? Pourquoi ?

4. Selon vous, est-ce que les humains quitteront la Terre un jour ? Pourquoi ? En quelle année ?

Travailler la langue

5. Que remplacent les pronoms en gras dans ces phrases extraites de l’article ? Associez.

on en rêvait à la vie sur Mars on en parle des voyages sur Mars il faut s’y habituer à la conquête spatiale elle s’y intéresse de l’exploration spatiale

6. Complétez le tableau.

Les pronoms en et y

En et y remplacent toujours des choses, des idées ou des lieux (pour y), jamais des personnes.

• En remplace un complément introduit par de, du, On parle des voyages sur Mars.

• Y remplace un complément introduit par , au, aux Elle s’intéresse à Mars.

En et y en se placent avant le verbe conjugué.

On en rêvait.

Quand il y a deux verbes, ils se placent entre les deux verbes.

Il faut s’y habituer.

P. 33 — Exercice 3, 4

Vous allez utiliser

• l’alternance passé composé et imparfait

• le lexique des souvenirs, des émotions et des sentiments

• le lexique de la famille

7. 14 Répondez « oui » aux questions en remplaçant les mots soulignés par en ou y. Puis écoutez pour vérifier.

1. Il s’occupe de prendre les billets de train ?

2. Elle a réfléchi à ta proposition ?

3. Il veut participer à l’expédition ?

4. Ils se souviennent de ce film ?

5. Elle parle souvent de son pays ?

6. Il s’habitue à sa nouvelle vie ?

7. Elle s’intéresse aux expéditions spatiales ?

8. Complétez l’encadré avec des exemples de l’article.

EXPRIMER L’OPPOSITION

Pour exprimer l’opposition, on peut utiliser mais, alors que, par contre, au contraire

La Terre est habitée, mais Mars n’est pas habitée.

Ex. :

Ex. :

On utilise au contraire après une phrase négative. Tout n’est pas facile pour les arrivants, au contraire !

9. En petits groupes, faites des phrases qui expriment une opposition sur les sujets suivants.

• connaître ses origines

• voyager dans l’espace

• faire des recherches sur son nom

• apprendre une langue

• s’installer dans un autre pays

Moi, je connais l’histoire de ma famille, alors que mon mari ne sait rien sur ses ancêtres.

10. 15 Cherchez sur Internet l’affiche du film

Mars Express (2023), puis écoutez la chronique radio. Résumez l’intrigue du film en trois ou quatre phrases. Aimeriez-vous voir ce film ?

Vous allez créer un recueil des madeleines de Proust de la classe.

Pensez à quelque chose qui est une madeleine de Proust pour vous. Décrivez-le et racontez une anecdote associée à cet objet, comme dans le modèle.

Si vous le pouvez, prenez l’objet en photo, dessinez-le ou cherchez une image semblable. Présentez rapidement votre madeleine de Proust à la classe. Puis regroupez les madeleines qui semblent avoir un lien et créez un recueil.

Ma madeleine de Proust : la casquette de mon grand-père

Anecdote : Dans mes souvenirs et sur les photos, mon grand-père portait une casquette grise. Quand nous étions enfants, mes cousins et moi, nous voulions porter cette casquette. Un jour, toute la famille a fait un pique-nique au bord d’un lac. La casquette de mon grand-père est tombée dans l’eau. Le chien est allé la chercher et il l’a rapportée. Mon grand-père a mis la casquette mouillée sur sa tête, l’eau a coulé et tout le monde a ri. Aujourd’hui, quand je vois une casquette similaire, je repense à mon grandpère et à cette journée.

Pour exprimer un contraste entre deux idées, on peut utiliser mais, par contre, alors que, au contraire

En général, ces expressions se placent en milieu de phrase. Je ne suis jamais allé au Louvre alors que je vis à Paris.

On utilise l’expression au contraire après une phrase négative. Elle peut être suivie d’une phrase ou non. Ce livre n’est pas intéressant, au contraire, je m’ennuie beaucoup en le lisant.

Ce livre n’est pas intéressant, au contraire !

Le passé composé permet de raconter des événements terminés. Il se forme avec l’auxiliaire avoir ou être conjugué au présent de l’indicatif et le participe passé du verbe conjugué. Pour former le passé composé, le verbe auxiliaire est avoir dans la majorité des cas.

J’ai travaillé au Maroc.

On utilise être avec les verbes pronominaux et avec les verbes suivants.

naître né mourir mort aller allé sortir sorti entrer / rentrer entré / rentré venir / revenir venu / revenu

monter monté descendre descendu devenir devenu partir parti tomber tombé rester resté retourner retourné passer passé

Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet.

Elles se sont préparées et elles sont sorties

À la forme négative, on place ne et pas de chaque côté de l’auxiliaire avoir ou être.

Nous ne sommes pas sortis hier soir.

L’accord du participe passé avec avoir

Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet.

Elles ont fait des recherches sur leurs origines.

Le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le COD quand celui-ci est placé avant le verbe.

Le COD peut être :

• un pronom personnel (me, te, le, la, nous, vous, les)

Ils ont cherché leurs ancêtres et ils les ont retrouvés

COD = les, il remplace leurs ancêtres

Le COD est placé avant le verbe, donc le participe passé s’accorde avec le COD.

• le pronom relatif que

Les cousines que j’ai retrouvées vivaient en Italie.

COD = que, il remplace les cousines

Le COD est placé avant le verbe, donc le participe passé s’accorde avec le COD.

1. Complétez les phrases avec les verbes au passé composé. Attention à l’accord du participe passé.

1. En 1969, les humains (marcher) sur la Lune pour la première fois.

2. La proposition qu’ils (faire) n’était pas intéressante.

3. IIs (quitter) leur maison et ils l’ (vendre).

4. La maison qu’ils (construire) est très belle.

5. Les phrases qu’il (écrire) ne voulaient rien dire.

6. Ils (réaliser) des images de la planète Mars, notre équipe les (recevoir) hier.

7. Les astronautes (quitter) la Terre.

8. Les décisions qu’elles (prendre) n’étaient pas faciles.

9. Les langues que j’ (apprendre) me servent dans mon travail.

L’ALTERNANCE DU PASSÉ COMPOSÉ ET DE L’IMPARFAIT

Pour raconter un récit au passé, on utilise souvent le passé composé et l’imparfait.

Quand Sonya est arrivée en Suisse, elle ne connaissait personne.

L’imparfait est le temps qui décrit une situation, une personne ou un contexte.

La ville était très belle, il y avait beaucoup de touristes, il faisait chaud, j’étais très heureux d’être à Rome.

On utilise aussi l’imparfait pour parler des habitudes dans le passé.

Tous les ans, nous partions en vacances en juillet.

Quand on raconte une anecdote, on utilise souvent les expressions suivantes pour décrire le contexte, une situation, une personne…

• c’était + date / saison / événement / lieu

• il faisait

• il y avait

Le passé composé est le temps qui raconte des actions et des faits terminés.

Je suis allée en Italie, j’ai visité Rome, j’ai mangé dans un très bon restaurant.

2. Complétez les phrases en conjuguant les verbes au passé composé ou à l’imparfait.

1. Je (se promener) dans le quartier où j’ai grandi quand un souvenir (revenir) à ma mémoire : le jour où ma mère (choisir) le prénom de ma petite sœur.

2. Quand j’ (être) étudiante, je (faire) un stage en Argentine et j’ (rencontrer) des cousins qui vivaient à Buenos Aires.

3. Quand Nicolas (sortir) de chez lui, il (pleuvoir).

4. Mon grand-père (parler) souvent de sa maison d’enfance. Il a dû partir quand la guerre (éclater).

• envisager de + infinitif J’envisage de déménager à Vienne.

• avoir envie de + infinitif Elle a envie de changer de travail.

• avoir l’intention de + infinitif Nous avons l’intention de créer notre entreprise.

• penser + infinitif Il pense changer de travail.

• décider de + infinitif. En général, le verbe décider de est au passé. Nous avons décidé de vivre à l’étranger.

• vouloir + infinitif Vous voulez vivre dans une grande ville.

LE PRONOM EN

Le pronom en remplace une chose ou une idée.

• Il remplace le complément d’un verbe introduit par de Il parle de ses souvenirs. Il en parle.

Quelques verbes courants qui se construisent avec de : avoir besoin de, avoir envie de, avoir peur de, parler de, rêver de, se servir de, se souvenir de, s’occuper de, sortir de, venir de, parler de…

Quand le complément du verbe est une personne, on utilise de lui / d’elle / d’eux / d’elles

On parle de Thomas On parle de lui

• Il remplace un groupe de mots exprimant une quantité précise ou imprécise. Il boit du café le matin. Il en boit. Elle mange deux pommes. Elle en mange deux. Il a beaucoup d’amis. Des amis, il en a beaucoup.

3. Répondez aux questions en remplaçant le complément souligné par en.

1. Elles reviennent du travail ?

Oui, elles

2. Les enfants rêve de voyager en fusée ?

Oui, ils

3. L’agence a besoin de nouveaux financements ?

Non, elle

4. Vous vous souvenez de cette expédition ?

Oui, nous

5. Tu t’occupes des recherches ?

Non, je

6. Les scientifiques ont parlé de la vie sur Mars ?

Oui, ils

Le pronom y remplace un groupe de mots introduit par à, au, en, chez, dans, sous, sur. C’est toujours une chose ou un lieu.

Quelques verbes courants qui se construisent avec à : penser à, croire à, s’intéresser à, participer à, réfléchir à, s’habituer à

Quand le complément est une personne, on utilise à lui / à elle / à eux / à elles

Elle pense à sa fille. Elle pense à elle.

La place des pronoms en et y phrase affirmative phrase négative temps simple J’en bois. J’y pense. Je n’en bois pas. Je n’y pense pas. temps composé J’en ai bu. J’y ai pensé. Je n’en ai pas bu. Je n’y ai pas pensé. verbe + infinitif J’aime en boire. Je dois y penser. Je n’aime pas en boire. Je ne dois pas y penser.

4. Répondez aux questions en remplaçant le complément souligné par y.

1. Les ingénieurs réfléchissent à une nouvelle fusée ?

Oui, ils

2. Vous participez à la réunion ?

Oui, nous

3. Tu penses à ton prochain voyage ?

Non, je

4. Elles s’habituent à leur nouveau travail ?

Oui, elles

5. Tu t’intéresses aux planètes de l’Univers ?

Non, je

6. Les scientifiques croient à une vie possible sur Mars

Oui, ils

Les mots assortis

1. Complétez les séries avec les mots de l’unité.

quitter sa terre natale

le pays natal d’accueil

avoir le mal du pays

La grammaire des mots

2. Complétez avec la préposition correcte.

avoir bons mauvais souvenirs

garder des liens quelqu’un sa famille

poser une question quelqu’un

faire plaisir quelqu’un

prendre le temps faire quelque chose

s’installer un pays une ville

se souvenir quelque chose quelqu’un

Mes mots

3. Complétez librement. Qu’est-ce qui vous manque ?

• Le/La me manque.

• Les me manquent.

4. Écrivez le nom ou le verbe correspondant.

• s’expatrier /

• / un repatrié

5. Quel mot désignant une partie d’un arbre (ou d’une plante) utilise-t-on dans ces expressions ?

• Des et des ailes

• Garder le lien avec nos

• Retrouver ses

6. Comment comprenez-vous les mots « déraciné » et « enraciné » ?