13 minute read

Editoriale

La fotografia di copertina di questo numero è molto eloquente. Descrive l’essere sostenuti da quell’immenso tronco (che deve avere radici altrettanto profonde) per crescere verso la luce verso cui i rami si distendono. Per far sì che ciò avvenga, tutte le attività vitali si svolgono in modo invisibile all’interno, il che è certamente una metafora della vita spirituale.

In questo numero esploriamo il significato dell’essere saldamente radicati in Dio in e attraverso scelte, esperienze e avvenimenti diversi. Scott Lewis spiega la non violenza di Gesù come una svolta radicale rispetto alla “norma” dell’essere precedentemente accettata nella Bibbia. Kathleen Kichline affronta il rischio della bellezza fisica attraverso il ritratto di alcune donne ritenute belle nelle Scritture. La storia di Margherita di Castello, recentemente canonizzata, ci ricorda che le apparenze esteriori sono quasi sempre ingannevoli quando si tratta di conoscere la verità dell’anima di una persona. Giulia Vannini descrive il percorso e le sfide quotidiane del discepolato in quanto giovane consacrata in una comunità monastica.

L’intervista di Magdala si concentra sulle particolari scoperte nello studio dell’essere fatte da Edith Stein (Santa Teresia Benedetta della Croce), filosofa atea diventata monaca carmelitana. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz fornisce un resoconto avvincente della ricerca di significato di Stein e dei cambiamenti che ha vissuto per giungere alle sue conclusioni.

Nel suo pezzo “Il senso del nostro essere” (estratto dal suo libro), Mary Jo Leddy condivide con il lettore il motivo per cui impegnarsi in ciò che amiamo dà significato e scopo alla nostra vita. Concludiamo con l’avanzare dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, che porta con sé numerose preoccupazioni sulla modalità delle nostre relazioni future. John Dalla Costa ricorda le raccomandazioni di Papa Francesco per affrontare gli squilibri che si verificano attraverso tali progressi tecnologici.

Poiché Gesù consigliò ai suoi discepoli di “essere prudenti come i serpenti e semplici come le colombe” (Matteo 10:16), speriamo che questo numero rifletta entrambi i messaggi.

Lucinda M. Vardey Caporedattrice

Scott Lewis S.J. è professore associato emerito del Regis College dell’Università di Toronto e attualmente fa parte della facoltà del Campion College di Regina, Saskatchewan in Canada. Ha prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti per diversi anni ed è entrato nella Provincia della California della Compagnia di Gesù nel 1979. Dopo l’ordinazione nel 1987, ha studiato Sacra Scrittura a Roma, ottenendo la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in Sacra Teologia presso l’Università Gregoriana. Ha insegnato e lavorato per due anni a Gerusalemme prima di arrivare a Toronto nel 1997. È un esperto del Vangelo di Giovanni, delle Lettere di Paolo, di Bibbia e violenza religiosa e storia dell’esegesi. Dal 2008 al 2014 è stato direttore del Jesuit Spiritual Renewal Centre di Pickering, Ontario. Oltre all’insegnamento, presenta approfondimenti settimanali sulle letture del Vangelo della domenica nel Catholic Register, tiene conferenze sulle Scritture e ritiri in Canada e all’estero. Autore di numerosi libri, il suo ultimo è “How Not to Read the Bible” (Come non leggere la Bibbia) - (Novalis/Paulist Press, 2019).

Principe della pace: Gesù e la non violenza

Scott Lewis S.J.

“Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace.” (Isa. 9:6).

Il profeta Isaia è stato spesso definito “il quinto Vangelo,” poiché i quattro evangelisti attingono ai suoi bellissimi e commoventi passi profetici per raccontare la vita, la morte e la risurrezione di Gesù. È stato scritto da diversi individui della stirpe di Isaia nell’arco di almeno un secolo, caratterizzato da terrore, violenza, distruzione ed esilio. Il mondo era un luogo spaventoso, allora come oggi. I passi profetici che prevedono la redenzione per mano di una figura simile a un salvatore, seguita da pace e prosperità, avevano lo scopo di dare speranza e conforto al popolo di Israele tra la fine del VII e la fine del VI secolo a.C.. Israele era stato attaccato prima dalla macchina omicida degli Assiri e poi dal risorgente impero babilonese, per finire con la distruzione di Gerusalemme e del tempio nel 586 a.C.. Le profezie erano destinate a coloro che vivevano questa esperienza e il successivo esilio a Babilonia. Ma il significato dei testi biblici, soprattutto di quelli profetici, non si esaurisce mai in una sola interpretazione: essi hanno una seconda vita e anche altre oltre questa. Gli autori del Nuovo Testamento hanno seguito la pratica midrashica riappropriandosi di questi testi per rappresentare la vita, la missione e la morte di Gesù. I testi principali sono quelli che ritraggono una figura enigmatica che chiamiamo del “Servo sofferente” (Isaia, capitoli 52 e 53). Questo martire senza nome sta in silenzio e senza opporre resistenza davanti ai suoi aguzzini. Il titolo di “Principe della pace” (Isaia 9:6) è un titolo associato a Gesù che è possibile associare a molte persone ed è stato espresso nella musica, nella poesia e nell’arte. Ma, come vedremo, Gesù è un principe diverso.

È qui che incontriamo delle difficoltà, perché la rappresentazione di Gesù nel Nuovo Testamento non è priva di contraddizioni e ambiguità. Gesù insiste sul fatto che non è venuto a portare la pace, ma la spada (Matteo 10:34-36). Inveisce contro i farisei e li dipinge nei termini più cupi (Matteo, capitolo 23). Sconvolge i tavoli dei cambiavalute nel tempio e li scaccia con la frusta (Giovanni 2:13-17). Infine, c’è l’agghiacciante immagine di Gesù come spietato comandante in capo dell’esercito divino che sorveglia con calma i nemici di Dio massacrati nel libro dell’Apocalisse (Ap 18). Le rappresentazioni più militanti e violente di Gesù godono del favore delle correnti fondamentaliste del cristianesimo, soprattutto tra i gruppi razzisti o estremisti.

I libri del Nuovo Testamento sono stati scritti da diversi autori in modalità diverse e riflettono le tensioni e le lotte del tempo in cui sono stati scritti. Gli studiosi concordano sul fatto che non tutte le parole attribuite a Gesù sono state effettivamente pronunciate da lui, ma sono frutto della Chiesa primitiva. Al messaggio e alla vita di Gesù si sovrappongono gli strascichi delle dispute dottrinali, della rivalità cristianogiudaica e del fervore apocalittico.

Un Modello Divino

Per comprendere la natura non violenta di Gesù è necessario concentrarsi sul cuore e sul nucleo essenziale della rappresentazione di Gesù nel Nuovo Testamento. Il punto di partenza dovrebbe essere costituito dalle Beatitudini del capitolo 5 di Matteo e dall’esteso discorso dei capitoli successivi 6 e 7. Viene descritto ciò che una persona dovrebbe essere piuttosto che ciò che dovrebbe fare: si tratta di un modello divino per una persona umana pienamente spirituale e in armonia con la fonte divina.

Le Beatitudini sono variazioni sui temi dell’umiltà e della compassione. L’umiltà non deve essere intesa come una sottomissione passiva alle richieste e ai capricci degli altri, ma come un agire in armonia con Dio piuttosto che con l’ego e i suoi bisogni egoistici. I poveri e i miti sono dichiarati “beati” (makarios). I poveri non sono necessariamente coloro che non hanno denaro, ma gli impotenti. Ciò riflette la caratterizzazione veterotestamentaria degli anawim—i poveri che sono fedeli a Dio in ogni circostanza e che si affidano totalmente alla misericordia e alla forza divine. Mite non è una parola positiva nel nostro lessico, perché denota passività e mancanza di coraggio. Ma mite è la traduzione di praus, che è tradotto in modo migliore con “gentile” e “non violento.” L’elenco continua: coloro che hanno la compassione e la maturità emotiva per piangere la situazione del popolo e della nazione; i puri di cuore—coloro il cui cuore non è disperso e diviso, ma concentrato senza sosta sui principi e sui valori divini. La misericordia è un altro nome di Dio; essere misericordiosi significa manifestare Dio agli altri. Gli operatori di pace sono coloro che si impegnano nel processo frustrante ed estenuante di lavorare per la pace, piuttosto che sciorinare luoghi comuni. Infine, sono benedetti coloro che sopportano pazientemente, e con la tolleranza di Cristo, l’essere rifiutati e abusati per aver vissuto secondo questi principi, senza ricambiare il male con il male.

Gesù poi alza il tiro: non basta astenersi dal colpire o uccidere qualcuno, bisogna eliminare anche i pensieri odiosi o violenti. Il pensiero è il genitore dell’azione. Lo stesso vale per le parole, che hanno il potere di edificare e guarire o di ferire, uccidere e distruggere. Ciò è molto evidente nel nostro mondo polarizzato e pieno di odio. Sia i pensieri che le parole sono cose e hanno potere riguardo al bene o al male.

Questo lungo discorso contiene uno degli insegnamenti più difficili e ignorati della tradizione cristiana (Matteo 5:3842). Quando ti schiaffeggiano, porgi l’altra www.magdalacolloquy.org guancia. Non resistere a chi ti fa del male; se qualcuno ti obbliga a fare un miglio, fanne due. Prestate a chiunque vi chieda e non trattenete nulla. Sembra una ricetta per diventare uno schiavo o uno zerbino. Lo studioso del Nuovo Testamento, Walter Wink ha illuminato questi insegnamenti nella cultura in cui sono stati proclamati. Si tratta di rinunciare alla ritorsione e alla vendetta e, in una cultura patriarcale basata sull’onore e la vergogna, questo non era un compito facile. Gesù manifesta quelli che sarebbero stati considerati tratti femminili nella cultura dell’antico Mediterraneo. Gesù invita la vittima a prendere il controllo della situazione. Porgere l’altra guancia in segno di sfida e di dignità, invece di rannicchiarsi e di arretrare. Mettete in difficoltà il soldato romano che vi ha costretto a percorrere il miglio di servizio previsto dalla legge, continuando per un secondo. Svergognate pubblicamente il creditore che vi toglie letteralmente i vestiti di dosso. Gesù si sgancia continuamente dalla cultura che lo circonda, rimodellando nel frattempo persone di mentalità diversa. Gesù non è un pacifista e non ci chiede di esserlo. Egli è non-violento: è molto più efficace e i suoi risultati sono più duraturi.

IL PRIMATO DELL’AMORE

L’amore è un filo d’oro che attraversa tutto il Nuovo Testamento: tutti e quattro i vangeli, le lettere di Paolo e le lettere di Giovanni. Luca e Matteo sono intransigenti: non basta amare chi ti ama. Per essere figli del Dio Altissimo bisogna amare senza distinzioni o condizioni, anche i propri persecutori e nemici. Dio dà allo stesso modo ai buoni e ai malvagi, ai riconoscenti e agli ingrati. È chiaro che Gesù si discosta dalle diverse culture e società, perché questa non è la risposta abituale. Qui si tratta di un comandamento e di una nuova direzione. Nel Vangelo di Giovanni, egli comanda ai suoi seguaci di amarsi come lui li ha amati e di dare la vita gli uni per gli altri.

L’amore divino è illimitato e onnicomprensivo e anche il nostro dovrebbe esserlo.

L’impegno di Gesù nei confronti dei principi del regno è evidente soprattutto nel suo arresto e nella sua morte. Egli dice al cinico procuratore romano che se il suo regno fosse di questo mondo, se giocasse secondo le regole del mondo, i suoi seguaci combatterebbero per suo conto. In Matteo 26,52, ordina a un suo apostolo impulsivo di mettere via la spada: chi ricorre alla violenza, perirà di essa. E infine, seguendo il modello del Servo sofferente del Secondo Isaia, rimane muto davanti ai suoi accusatori e non oppone resistenza.

Nel costruire l’immagine neotestamentaria di un Gesù non violento, non si tratta di scegliere i passaggi più adatti. È necessario cercare un ritratto ragionevolmente coerente di Gesù, omettendo le eccezioni come l’Apocalisse (che è stata vista con sospetto fin dall’inizio). Nei Vangeli egli viene rappresentato come un’incarnazione dell’amore e della non violenza. Le lettere di Paolo e alcune epistole pastorali ripetono la sua insistenza sul primato dell’amore.

Gli insegnamenti non violenti impartiti e manifestati da Gesù sono stati raramente messi in pratica. Si pensa che siano utopici e poco realistici. Ma coloro che guidano la loro vita secondo questi principi sono stati in grado di fare cose meravigliose e di cambiare il mondo. Francesco d’Assisi, Mahatma Gandhi, Leone Tolstoj, Martin Luther King, Madre Teresa, Dorothy Day e Ildegarda di Bingen sono solo alcuni esempi.

Pierre Teilhard de Chardin (L’Eterno Femminino).

Kathleen MacInnis Kichline ha conseguito un Master of Divinity presso l’Università di Seattle, dove ha anche guidato i ritiri spirituali. Attualmente in pensione, continua il suo ministero con ritiri e presentazioni sia online che in presenza. È autrice di “Sisters in Scripture: Exploring the Relationships of Biblical Women” (Paulist Press, 2009)—”Sorelle nella Scrittura: Esplorare le relazioni delle donne nella Scrittura”— e “Never on Sunday: A Look at the Women NOT in the Lectionary” —“Mai di domenica: Uno sguardo alle donne NON presenti nel lezionario”—di prossima pubblicazione in spagnolo. Il suo libro più recente è “Why These Women: Four Stories You Need to Read Before You Read the Story of Jesus” (“Perché queste donne: Quattro storie da leggere prima di leggere la storia di Gesù”) www.sistersinscripture.com

Essere belli: Un racconto ammonitore nella Bibbia

Kathleen MacInnis Kichline

“La donna era molto bella d’aspetto” (2 Sam 11:2). Questo è tutto ciò che la Bibbia ci dice di Betsabea, a parte il fatto che viene identificata come “moglie di Uria l’Ittita” (2 Sam 11:3). Tutto ciò che accade a Betsabea nella narrazione biblica procede da questa premessa iniziale. Qualsiasi altra cosa pensiamo di sapere su di lei, la deduciamo dal modo in cui viene ricordata e citata al di fuori delle Scritture—e le descrizioni sono molte: “tentatrice, seduttrice, adultera, intrigante...”. Sebbene nessuna di queste trovi sostegno nel testo stesso, l’impressione rimane.

Recentemente ho condotto un ritiro sul mio libro Perché queste donne: Quattro storie da leggere prima di leggere la storia di Gesù. Quando abbiamo discusso di Betsabea, una delle donne ha raccontato che, quando era molto giovane, sua nonna le disse che il peccato di Betsabea era quello di essere bella. Questa donna ha interiorizzato tale messaggio ed è cresciuta senza volersi vedere o farsi vedere dagli altri come bella, un’inibizione che ha avuto in lei conseguenze dolorose e durature. Che messaggio incredibile da dare a una giovane donna.

Eppure, so che è vero. Ho il ricordo di un messaggio simile, più sottile, di quando avevo dieci anni. Stavo camminando con mia nonna quando arrivammo a un angolo. Mentre aspettavamo che il semaforo cambiasse, un’altra donna, dell’età di mia nonna, le fece notare: “Che bella bambina! Scommetto che Grace Kelly alla sua età era proprio come lei”. Mia nonna girò i tacchi e rimproverò l’altra donna dicendo: “Cosa va dicendo davanti a lei? La farà diventare vanitosa!”

Le nonne forse avevano intuito qualcosa. Essere chiamata bella è forse qualcosa da evitare, soprattutto nella Bibbia. Può portare ogni sorta di attenzione indesiderata e la cosa inizia presto nella storia. Poiché Sara è bella e Abramo teme per la sua vita, la fa passare per sua sorella e diventa due volte parte di un harem. Una generazione dopo, Isacco fa lo stesso con Rebecca. Molto più tardi, nella storia di Israele, la bella Ester viene strappata dalla sua casa e spinta nell’harem di un re malvagio per saziare il suo ego, la sua lussuria e il suo potere consumante. Il figlio di Davide, Assalonne, brama la bellezza di sua sorella, Tamar, che www.magdalacolloquy.org viene violentata e gettata via. Nel Libro di Daniele, la giovane moglie ebrea Susanna, bella e virtuosa, viene spiata mentre fa il bagno, come Betsabea, e guardoni libidinosi la costringono a scegliere tra il ricatto e il sottomettersi alle loro avances. www.magdalacolloquy.org

In una sorta di morale biblica, evitare la bellezza è un ammonimento forte e ricorrente come i racconti medievali del lupo cattivo. Alcune donne, come Rachele, sono amate per la loro bellezza, l’unica donna nella Bibbia a essere baciata da un uomo. E Davide era attratto da Abigail per la sua intelligenza e bellezza (cfr. 1 Sam 25,3). Ma queste sono le note minori all’interno di un testo molto più problematico.

I Proverbi consigliano: “Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare” (Prov. 31:30). Si tratta di una dicotomia “o l’uno o l’altro” che non ha giovato alle donne nel corso degli anni. Nel linguaggio odierno, usiamo frasi come “positività del corpo” e riconosciamo l’importanza che le donne si sentano bene con il proprio corpo e il proprio aspetto; un valore che ci sta a cuore per le ragazze e le donne di tutte le età. Per quanto siamo consapevoli, è sconcertante scoprire che i nostri stessi testi sacri possono minare questi sforzi. Che cosa dobbiamo fare con questi messaggi inquietanti e non così impliciti?

Il Cantico dei Cantici offre un linguaggio che è una sorprendente correzione di questo schema. La parola “bella” è impiegata numerose volte nei suoi brevi otto capitoli. “Bruna sono ma bella” (1,5), “Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella” (4,1), “Tutta bella sei tu, amata mia” (4,7), “tu che sei bellissima tra le donne”” (5,9), “Come sono belli i tuoi piedi” (7,2). Leggerlo significa esultare per il potere che bellezza suscita.

Ma il più potente correttivo all’interno delle Sacre Scritture è la vita di Gesù Cristo. Nella vita, nelle parole o nell’esempio di Gesù non c’è stato altro che rispetto e incoraggiamento per le donne. Le donne erano le sue confidenti e sostenitrici. Le chiamava per nome, le ascoltava, affidava loro la sua missione e le additava come esempio.

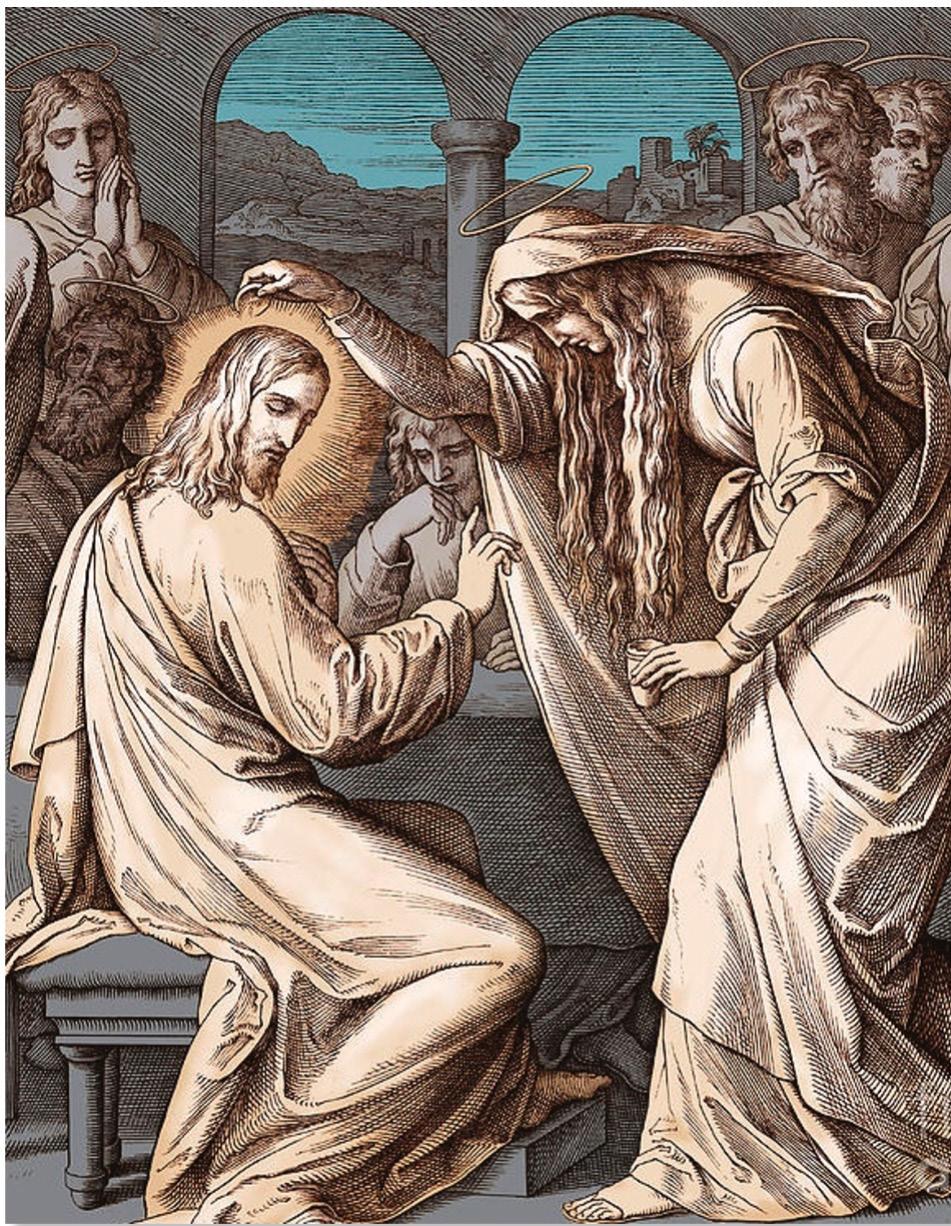

Nella storia dell’unzione di Gesù raccontata da Marco e Matteo, la vicenda si svolge nella casa di Simone il lebbroso. Quando la donna con il vaso di alabastro lo rompe e usa del nardo “di grande valore” (Mc 14,3) per ungere il capo di Gesù, gli astanti rimproverano la sua stravaganza.

Ma Gesù risponde: “Lasciatela stare” (Mc 14,6). Nelle parole protettive di Gesù sento l’eco della parabola di Natan sulla pecorella che è Betsabea, irreprensibile agli occhi di Dio (cfr. 2 Samuele 12,4).

“Ella ha fatto ciò che era in suo potere” (Mc 14,8). Accogliendo e lodando la sua gentilezza, Gesù richiama l’attenzione su tutte le donne delle Scritture, comprese quelle che hanno sofferto per il fatto della loro bellezza, donne la cui vita era molto di più del loro aspetto.

Con le sue parole: “Dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto”(Mc 14,9), Gesù predice un futuro in cui lei e altre donne saranno onorate per ciò che hanno fatto. Egli annuncia ciò che è destinato ad essere, anche se non è ancora accaduto: un tempo in cui le storie delle donne saranno ricordate e ricercate per gli insegnamenti che contengono, un tempo in cui i loro nomi saliranno prontamente alle nostre labbra e non saranno dimenticati.

Questo tempo tanto auspicato può iniziare ogni volta che il lezionario ci offre un testo incentrato sulle donne. Un’occasione per proclamare ed esplorare tali storie, in particolare nel contesto della liturgia, e che ha il potere di parlare a ogni donna e ragazza, chiamandola dalla periferia all’azione centrale del Vangelo. Il semplice atto di occuparsi di donne nelle Scritture tocca particolarmente i giovani, in modi che vanno ben oltre le parole dette. Questo effetto è ulteriormente amplificato quando una donna fa parte della proclamazione o della sua interpretazione. Non è altro che una rievocazione di Luca 13,10-17, quando nel mezzo del culto, Gesù chiama la donna curva e inferma per restituirle salute e dignità, una storia che, ahimè, non viene mai proclamata negli Stati Uniti la domenica perché non è inclusa nel lezionario.