CONTENUTO EDITORIALE

Lucinda M. Vardey

PRINCIPE DELLA PACE: GESÙ E LA NON VIOLENZA

Scott Lewis S.J.

ESSERE BELLI: UN RACCONTO AMMONITORE NELLA BIBBIA

Kathleen MacInnis Kichline

RIMANERE PURI : MARGHERITA DA CITTÀ DI CASTELLO

Lucinda M. Vardey

SIMILE E UNA RETE GETTATA

Giulia Vannini O.S.A.

L’INTERVISTA DI MAGDALA

Gregory Rupik e Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

IL SENSO DEL NOSTRO ESSERE

Mary Jo Leddy

L’AVVENTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E

I SUOI EFFETTI SULL’ESSERE UMANO

John Dalla Costa www.magdalacolloquy.org

Un Unico Accordo Essere

Volume 3, numero 3 Estate 2023

1

Editoriale

La fotografia di copertina di questo numero è molto eloquente. Descrive l’essere sostenuti da quell’immenso tronco (che deve avere radici altrettanto profonde) per crescere verso la luce verso cui i rami si distendono. Per far sì che ciò avvenga, tutte le attività vitali si svolgono in modo invisibile all’interno, il che è certamente una metafora della vita spirituale.

In questo numero esploriamo il significato dell’essere saldamente radicati in Dio in e attraverso scelte, esperienze e avvenimenti diversi. Scott Lewis spiega la non violenza di Gesù come una svolta radicale rispetto alla “norma” dell’essere precedentemente accettata nella Bibbia. Kathleen Kichline affronta il rischio della bellezza fisica attraverso il ritratto di alcune donne ritenute belle nelle Scritture. La storia di Margherita di Castello, recentemente canonizzata, ci ricorda che le apparenze esteriori sono quasi sempre ingannevoli quando si tratta di conoscere la verità dell’anima di una persona. Giulia Vannini descrive il percorso e le sfide quotidiane del discepolato in quanto giovane consacrata in una comunità monastica.

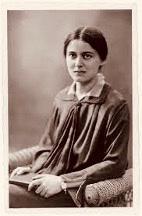

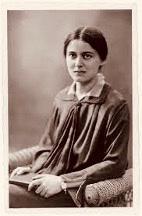

L’intervista di Magdala si concentra sulle particolari scoperte nello studio dell’essere fatte da Edith Stein (Santa Teresia Benedetta della Croce), filosofa atea diventata monaca carmelitana. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz fornisce un resoconto avvincente della ricerca di significato di Stein e dei cambiamenti che ha vissuto per giungere alle sue conclusioni.

Nel suo pezzo “Il senso del nostro essere” (estratto dal suo libro), Mary Jo Leddy condivide con il lettore il motivo per cui impegnarsi in ciò che amiamo dà significato e scopo alla nostra vita. Concludiamo con l’avanzare dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, che porta con sé numerose preoccupazioni sulla modalità delle nostre relazioni future. John Dalla Costa ricorda le raccomandazioni di Papa Francesco per affrontare gli squilibri che si verificano attraverso tali progressi tecnologici.

Poiché Gesù consigliò ai suoi discepoli di “essere prudenti come i serpenti e semplici come le colombe” (Matteo 10:16), speriamo che questo numero rifletta entrambi i messaggi.

Lucinda M. Vardey Caporedattrice

“Essere in Dio è Essere.”

2

Marguerite Porete (Lo Specchio Delle Anime Semplici).

www.magdalacolloquy.org

Scott Lewis S.J. è professore associato emerito del Regis College dell’Università di Toronto e attualmente fa parte della facoltà del Campion College di Regina, Saskatchewan in Canada. Ha prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti per diversi anni ed è entrato nella Provincia della California della Compagnia di Gesù nel 1979. Dopo l’ordinazione nel 1987, ha studiato Sacra Scrittura a Roma, ottenendo la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in Sacra Teologia presso l’Università Gregoriana. Ha insegnato e lavorato per due anni a Gerusalemme prima di arrivare a Toronto nel 1997. È un esperto del Vangelo di Giovanni, delle Lettere di Paolo, di Bibbia e violenza religiosa e storia dell’esegesi. Dal 2008 al 2014 è stato direttore del Jesuit Spiritual Renewal Centre di Pickering, Ontario. Oltre all’insegnamento, presenta approfondimenti settimanali sulle letture del Vangelo della domenica nel Catholic Register, tiene conferenze sulle Scritture e ritiri in Canada e all’estero. Autore di numerosi libri, il suo ultimo è “How Not to Read the Bible” (Come non leggere la Bibbia) - (Novalis/Paulist Press, 2019).

Principe della pace: Gesù e la non violenza

Scott Lewis S.J.

“Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace.” (Isa. 9:6).

Il profeta Isaia è stato spesso definito “il quinto Vangelo,” poiché i quattro evangelisti attingono ai suoi bellissimi e commoventi passi profetici per raccontare la vita, la morte e la risurrezione di Gesù. È stato scritto da diversi individui della stirpe di Isaia nell’arco di almeno un secolo, caratterizzato da terrore, violenza, distruzione ed esilio. Il mondo era un luogo spaventoso, allora come oggi. I passi profetici che prevedono la redenzione per mano di una figura simile a un salvatore, seguita da pace e prosperità, avevano lo scopo di dare speranza e conforto al popolo di Israele tra la fine del VII e la fine del VI secolo a.C.. Israele era stato attaccato prima dalla macchina omicida degli Assiri e poi dal risorgente impero babilonese, per finire con la distruzione di Gerusalemme e del tempio nel 586 a.C.. Le profezie erano destinate a coloro che vivevano questa esperienza e il successivo esilio a Babilonia. Ma il significato dei testi biblici, soprattutto di quelli profetici, non si esaurisce mai in una sola interpretazione: essi hanno una seconda vita e anche altre oltre questa. Gli autori del Nuovo Testamento hanno seguito la pratica midrashica riappropriandosi di questi testi per rappresentare la vita, la missione e la morte di Gesù. I testi principali sono quelli che ritraggono una figura enigmatica che chiamiamo del “Servo sofferente” (Isaia, capitoli 52 e 53). Questo martire senza nome sta in silenzio e senza opporre resistenza davanti ai suoi aguzzini. Il titolo di “Principe della pace” (Isaia 9:6) è un titolo associato a Gesù che è possibile associare a molte persone ed è stato espresso nella musica, nella poesia e nell’arte. Ma, come vedremo, Gesù è un principe diverso.

3

www.magdalacolloquy.org

È qui che incontriamo delle difficoltà, perché la rappresentazione di Gesù nel Nuovo Testamento non è priva di contraddizioni e ambiguità. Gesù insiste sul fatto che non è venuto a portare la pace, ma la spada (Matteo 10:34-36). Inveisce contro i farisei e li dipinge nei termini più cupi (Matteo, capitolo 23). Sconvolge i tavoli dei cambiavalute nel tempio e li scaccia con la frusta (Giovanni 2:13-17). Infine, c’è l’agghiacciante immagine di Gesù come spietato comandante in capo dell’esercito divino che sorveglia con calma i nemici di Dio massacrati nel libro dell’Apocalisse (Ap 18). Le rappresentazioni più militanti e violente di Gesù godono del favore delle correnti fondamentaliste del cristianesimo, soprattutto tra i gruppi razzisti o estremisti.

I libri del Nuovo Testamento sono stati scritti da diversi autori in modalità diverse e riflettono le tensioni e le lotte del tempo in cui sono stati scritti. Gli studiosi concordano sul fatto che non tutte le parole attribuite a Gesù sono state effettivamente pronunciate da lui, ma sono frutto della Chiesa primitiva. Al messaggio e alla vita di Gesù si sovrappongono gli strascichi delle dispute dottrinali, della rivalità cristianogiudaica e del fervore apocalittico.

UN MODELLO DIVINO

Per comprendere la natura non violenta di Gesù è necessario concentrarsi sul cuore e sul nucleo essenziale della rappresentazione di Gesù nel Nuovo Testamento. Il punto di partenza dovrebbe essere costituito dalle Beatitudini del capitolo 5 di Matteo e dall’esteso discorso dei capitoli successivi 6 e 7. Viene descritto ciò che una persona dovrebbe essere piuttosto che ciò che dovrebbe fare: si tratta di un modello divino per una persona umana pienamente spirituale e in armonia con la fonte divina.

Le Beatitudini sono variazioni sui temi dell’umiltà e della compassione. L’umiltà non

deve essere intesa come una sottomissione passiva alle richieste e ai capricci degli altri, ma come un agire in armonia con Dio piuttosto che con l’ego e i suoi bisogni egoistici. I poveri e i miti sono dichiarati “beati” (makarios). I poveri non sono necessariamente coloro che non hanno denaro, ma gli impotenti. Ciò riflette la caratterizzazione veterotestamentaria degli anawim—i poveri che sono fedeli a Dio in ogni circostanza e che si affidano totalmente alla misericordia e alla forza divine. Mite non è una parola positiva nel nostro lessico, perché denota passività e mancanza di coraggio. Ma mite è la traduzione di praus, che è tradotto in modo migliore con “gentile” e “non violento.” L’elenco continua: coloro che hanno la compassione e la maturità emotiva per piangere la situazione del popolo e della nazione; i puri di cuore—coloro il cui cuore non è disperso e diviso, ma concentrato senza sosta sui principi e sui valori divini. La misericordia è un altro nome di Dio; essere misericordiosi significa manifestare Dio agli altri. Gli operatori di pace sono coloro che si impegnano nel processo frustrante ed estenuante di lavorare per la pace, piuttosto che sciorinare luoghi comuni. Infine, sono benedetti coloro che sopportano pazientemente, e con la tolleranza di Cristo, l’essere rifiutati e abusati per aver vissuto secondo questi principi, senza ricambiare il male con il male.

Gesù poi alza il tiro: non basta astenersi dal colpire o uccidere qualcuno, bisogna eliminare anche i pensieri odiosi o violenti. Il pensiero è il genitore dell’azione. Lo stesso vale per le parole, che hanno il potere di edificare e guarire o di ferire, uccidere e distruggere. Ciò è molto evidente nel nostro mondo polarizzato e pieno di odio. Sia i pensieri che le parole sono cose e hanno potere riguardo al bene o al male.

Questo lungo discorso contiene uno degli insegnamenti più difficili e ignorati della tradizione cristiana (Matteo 5:3842). Quando ti schiaffeggiano, porgi l’altra

www.magdalacolloquy.org

4

guancia. Non resistere a chi ti fa del male; se qualcuno ti obbliga a fare un miglio, fanne due. Prestate a chiunque vi chieda e non trattenete nulla. Sembra una ricetta per diventare uno schiavo o uno zerbino. Lo studioso del Nuovo Testamento, Walter Wink ha illuminato questi insegnamenti nella cultura in cui sono stati proclamati. Si tratta di rinunciare alla ritorsione e alla vendetta e, in una cultura patriarcale basata sull’onore e la vergogna, questo non era un compito facile. Gesù manifesta quelli che sarebbero stati considerati tratti femminili nella cultura dell’antico Mediterraneo. Gesù invita la vittima a prendere il controllo della situazione. Porgere l’altra guancia in segno di sfida e di dignità, invece di rannicchiarsi e di arretrare. Mettete in difficoltà il soldato romano che vi ha costretto a percorrere il miglio di servizio previsto dalla legge, continuando per un secondo. Svergognate pubblicamente il creditore che vi toglie letteralmente i vestiti di dosso. Gesù si sgancia continuamente dalla cultura che lo circonda, rimodellando nel frattempo persone di mentalità diversa. Gesù non è un pacifista e non ci chiede di esserlo. Egli è non-violento: è molto più efficace e i suoi risultati sono più duraturi.

IL PRIMATO DELL’AMORE

L’amore è un filo d’oro che attraversa tutto il Nuovo Testamento: tutti e quattro i vangeli, le lettere di Paolo e le lettere di Giovanni. Luca e Matteo sono intransigenti: non basta amare chi ti ama. Per essere figli del Dio Altissimo bisogna amare senza distinzioni o condizioni, anche i propri persecutori e nemici. Dio dà allo stesso modo ai buoni e ai malvagi, ai riconoscenti e agli ingrati. È chiaro che Gesù si discosta dalle diverse culture e società, perché questa non è la risposta abituale. Qui si tratta di un comandamento e di una nuova direzione. Nel Vangelo di Giovanni, egli comanda ai suoi seguaci di amarsi come lui li ha amati e di dare la vita gli uni per gli altri.

L’amore divino è illimitato e onnicomprensivo e anche il nostro dovrebbe esserlo.

L’impegno di Gesù nei confronti dei principi del regno è evidente soprattutto nel suo arresto e nella sua morte. Egli dice al cinico procuratore romano che se il suo regno fosse di questo mondo, se giocasse secondo le regole del mondo, i suoi seguaci combatterebbero per suo conto. In Matteo 26,52, ordina a un suo apostolo impulsivo di mettere via la spada: chi ricorre alla violenza, perirà di essa. E infine, seguendo il modello del Servo sofferente del Secondo Isaia, rimane muto davanti ai suoi accusatori e non oppone resistenza.

Nel costruire l’immagine neotestamentaria di un Gesù non violento, non si tratta di scegliere i passaggi più adatti. È necessario cercare un ritratto ragionevolmente coerente di Gesù, omettendo le eccezioni come l’Apocalisse (che è stata vista con sospetto fin dall’inizio). Nei Vangeli egli viene rappresentato come un’incarnazione dell’amore e della non violenza. Le lettere di Paolo e alcune epistole pastorali ripetono la sua insistenza sul primato dell’amore.

Gli insegnamenti non violenti impartiti e manifestati da Gesù sono stati raramente messi in pratica. Si pensa che siano utopici e poco realistici. Ma coloro che guidano la loro vita secondo questi principi sono stati in grado di fare cose meravigliose e di cambiare il mondo. Francesco d’Assisi, Mahatma Gandhi, Leone Tolstoj, Martin Luther King, Madre Teresa, Dorothy Day e Ildegarda di Bingen sono solo alcuni esempi.

Pierre Teilhard de Chardin (L’Eterno Femminino).

5

www.magdalacolloquy.org

“Solo l’amore ha il potere di muovere l’essere.”

Kathleen MacInnis Kichline ha conseguito un Master of Divinity presso l’Università di Seattle, dove ha anche guidato i ritiri spirituali. Attualmente in pensione, continua il suo ministero con ritiri e presentazioni sia online che in presenza. È autrice di “Sisters in Scripture: Exploring the Relationships of Biblical Women” (Paulist Press, 2009)—”Sorelle nella Scrittura: Esplorare le relazioni delle donne nella Scrittura”— e “Never on Sunday: A Look at the Women NOT in the Lectionary” —“Mai di domenica: Uno sguardo alle donne NON presenti nel lezionario”—di prossima pubblicazione in spagnolo. Il suo libro più recente è “Why These Women: Four Stories You Need to Read Before You Read the Story of Jesus” (“Perché queste donne: Quattro storie da leggere prima di leggere la storia di Gesù”) www.sistersinscripture.com

Essere belli: Un racconto ammonitore nella Bibbia

Kathleen MacInnis Kichline

“La donna era molto bella d’aspetto” (2 Sam 11:2). Questo è tutto ciò che la Bibbia ci dice di Betsabea, a parte il fatto che viene identificata come “moglie di Uria l’Ittita” (2 Sam 11:3). Tutto ciò che accade a Betsabea nella narrazione biblica procede da questa premessa iniziale. Qualsiasi altra cosa pensiamo di sapere su di lei, la deduciamo dal modo in cui viene ricordata e citata al di fuori delle Scritture—e le descrizioni sono molte: “tentatrice, seduttrice, adultera, intrigante...”. Sebbene nessuna di queste trovi sostegno nel testo stesso, l’impressione rimane.

Recentemente ho condotto un ritiro sul mio libro Perché queste donne: Quattro storie da leggere prima di leggere la storia di Gesù. Quando abbiamo discusso di Betsabea, una delle donne ha raccontato che, quando era molto giovane, sua nonna le disse che il peccato di Betsabea era quello di essere bella. Questa donna ha interiorizzato tale messaggio ed è cresciuta senza volersi vedere o farsi vedere dagli altri come bella, un’inibizione che ha avuto in lei conseguenze dolorose e durature. Che messaggio incredibile da dare a una giovane donna.

Eppure, so che è vero. Ho il ricordo di un messaggio simile, più sottile, di quando avevo dieci anni. Stavo camminando con mia nonna quando arrivammo a un angolo. Mentre aspettavamo che il semaforo cambiasse, un’altra donna, dell’età di mia nonna, le fece notare: “Che bella bambina! Scommetto che Grace Kelly alla sua età era proprio come lei”. Mia nonna girò i tacchi e rimproverò l’altra donna dicendo: “Cosa va dicendo davanti a lei? La farà diventare vanitosa!”

Le nonne forse avevano intuito qualcosa. Essere chiamata bella è forse qualcosa da evitare, soprattutto nella Bibbia. Può portare ogni sorta di attenzione indesiderata e la cosa inizia presto nella storia. Poiché Sara è bella e Abramo teme per la sua vita, la fa passare per sua sorella e diventa due volte parte di un harem. Una generazione dopo, Isacco fa lo stesso con Rebecca. Molto più tardi, nella storia di Israele, la bella Ester viene strappata dalla sua casa e spinta nell’harem di un re malvagio per saziare il suo ego, la sua lussuria e il suo potere consumante. Il figlio di Davide, Assalonne, brama la bellezza di sua sorella, Tamar, che

www.magdalacolloquy.org

6

viene violentata e gettata via. Nel Libro di Daniele, la giovane moglie ebrea Susanna, bella e virtuosa, viene spiata mentre fa il bagno, come Betsabea, e guardoni libidinosi la costringono a scegliere tra il ricatto e il sottomettersi alle loro avances.

In una sorta di morale biblica, evitare la bellezza è un ammonimento forte e ricorrente come i racconti medievali del lupo cattivo. Alcune donne, come Rachele, sono amate per la loro bellezza, l’unica donna nella Bibbia a essere baciata da un uomo. E Davide era attratto da Abigail per la sua intelligenza e bellezza (cfr. 1 Sam 25,3). Ma queste sono le note minori all’interno di un testo molto più problematico.

I Proverbi consigliano: “Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare” (Prov. 31:30). Si tratta di una dicotomia “o l’uno o l’altro” che non ha giovato alle donne nel corso degli anni. Nel linguaggio odierno, usiamo frasi come “positività del corpo” e riconosciamo l’importanza che le donne si sentano bene con il proprio corpo e il proprio aspetto; un valore che ci sta a cuore per le ragazze e le donne di tutte le età. Per quanto siamo consapevoli, è sconcertante scoprire che i nostri stessi testi sacri possono minare questi sforzi. Che cosa dobbiamo fare con questi messaggi inquietanti e non così impliciti?

Il Cantico dei Cantici offre un linguaggio che è una sorprendente correzione di questo schema. La parola “bella” è impiegata numerose volte nei suoi brevi otto capitoli. “Bruna sono ma bella” (1,5), “Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella” (4,1), “Tutta bella sei tu, amata mia” (4,7), “tu che sei bellissima tra le donne”” (5,9), “Come sono belli i tuoi piedi” (7,2). Leggerlo significa esultare per il potere che bellezza suscita.

Ma il più potente correttivo all’interno delle Sacre Scritture è la vita di Gesù Cristo. Nella vita, nelle parole o nell’esempio di Gesù non c’è stato altro che rispetto e incoraggiamento per le donne. Le donne erano le sue confidenti e sostenitrici. Le chiamava per nome, le ascoltava, affidava loro la sua missione e le additava come esempio.

Nella storia dell’unzione di Gesù raccontata da Marco e Matteo, la vicenda si svolge nella casa di Simone il lebbroso. Quando la donna con il vaso di alabastro lo rompe e usa del nardo “di grande valore” (Mc 14,3) per ungere il capo di Gesù, gli astanti rimproverano la sua stravaganza.

www.magdalacolloquy.org 7

Ma Gesù risponde: “Lasciatela stare” (Mc 14,6). Nelle parole protettive di Gesù sento l’eco della parabola di Natan sulla pecorella che è Betsabea, irreprensibile agli occhi di Dio (cfr. 2 Samuele 12,4).

“Ella ha fatto ciò che era in suo potere” (Mc 14,8). Accogliendo e lodando la sua gentilezza, Gesù richiama l’attenzione su tutte le donne delle Scritture, comprese quelle che hanno sofferto per il fatto della loro bellezza, donne la cui vita era molto di più del loro aspetto.

Con le sue parole: “Dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto”(Mc 14,9), Gesù predice un futuro in cui lei e altre donne saranno onorate per ciò che hanno fatto. Egli annuncia ciò che è destinato ad essere, anche se non è ancora accaduto: un tempo in cui le storie delle donne saranno ricordate e ricercate per gli insegnamenti che contengono, un tempo in cui i loro nomi saliranno prontamente alle nostre labbra e non saranno dimenticati.

Questo tempo tanto auspicato può iniziare ogni volta che il lezionario ci offre un testo incentrato sulle donne. Un’occasione per proclamare ed esplorare tali storie, in particolare nel contesto della liturgia, e che ha il potere di parlare a ogni donna e ragazza, chiamandola dalla periferia all’azione centrale del Vangelo. Il semplice atto di occuparsi di donne nelle Scritture tocca particolarmente i giovani, in modi che vanno ben oltre le parole dette. Questo effetto è ulteriormente amplificato quando una donna fa parte della proclamazione o della sua interpretazione. Non è altro che una rievocazione di Luca 13,10-17, quando nel mezzo del culto, Gesù chiama la donna curva e inferma per restituirle salute e dignità, una storia che, ahimè, non viene mai proclamata negli Stati Uniti la domenica perché non è inclusa nel lezionario.

www.magdalacolloquy.org

8

Rimanere

puri: Margherita da Città di Castello

Lucinda M. Vardey

Lucinda M. Vardey è la caporedattrice di “Un unico accordo.” Per maggiori informazioni su di lei, si rimanda al sito web.

Non c’è dubbio che in una vita di santità sia infusa molta sofferenza. Leggendo le storie dei santi impariamo a conoscere i modi in cui hanno portato le loro croci. Tutti testimoniano la costanza, il coraggio, la fede e l’amore esemplificati da Gesù.

La storia di Margherita di Castello ha colpito molte persone, poiché rappresenta uno dei più grandi esempi di come si possano esprimere atteggiamenti e azioni simili a quelli di Cristo. Visse nel XIII e nel IV secolo, un periodo di transizione tra l’età della cavalleria e la prima età moderna. La maggior parte dei santi si è convertita a un certo punto della propria vita. Margherita no. Il suo viaggio si svolse senza soluzione di continuità, dal momento della nascita fino alla morte, avvenuta all’età di trentatré anni.

Mentre coloro che sopportano limitazioni fisiche sono in grado di insegnarci la compassione verso chi è incapace di badare a se stesso, Margherita non ne ricevette alcuna. Il suo percorso radicale di rimanere pura, che non fu interrotto dalle circostanze e dal comportamento altrui nei suoi confronti, è davvero unico.

Era la prima figlia nata nel 1287 da genitori nobili della regione italiana delle Marche. Famoso per la sua abilità militare e le sue ricchezze di proprietario terriero, suo padre si

aspettava di festeggiare la nascita di un figlio. Ma il silenzio fu la risposta nel loro castello quando arrivò una bambina deforme e cieca. Dopo essersi ripresi dallo shock, la affidarono alle cure di una cameriera del castello, con l’ordine tassativo di tenere segreta l’esistenza della bambina a tutti coloro che non fossero stati loro vicini. Il sacerdote locale, tuttavia, chiese che fosse battezzata e la cameriera portò la bambina nella chiesa locale e le diede il nome di “Margherita,” che significa “perla.”

Da bambina, Margherita, che era nana e aveva una gamba più corta dell’altra, si muoveva nel castello con le stampelle, con molta simpatia e socievolezza. Tuttavia, era sempre stata avvertita di stare alla larga dai genitori e dagli ospiti in visita. Dopo un incidente in cui fu scoperta da una visitatrice, i genitori, per assicurarsi che ciò non si ripetesse, misero Margherita, 6 anni, in una piccola cella accanto alla chiesa parrocchiale locale, in montagna. Lì poteva sentire l’altare vicino attraverso un buco nel muro, da dove le venivano passati cibo e bevande. I suoi genitori intendevano lasciarla in questa piccola prigione per il resto della sua vita.

Oltre alla cameriera, l’unico altro visitatore era il cappellano della parrocchia, che si prese l’incarico di educarla. Trovò la sua mente “luminosa” e la sua paziente comprensione della vita e dei suoi problemi davvero notevole. Margherita fu portata ad accettare non solo le sue afflizioni fisiche, ma anche la sua prigionia come un dono speciale di Dio. Oltre a sopportare il freddo e il caldo intensi delle stagioni, non si lamentava mai e non chiedeva nulla.

www.magdalacolloquy.org 9

UN POSSIBILE MIRACOLO

Dodici anni dopo, nel 1305, a seguito dell’elezione di un cardinale francese a papa, Clemente V, e il suo trasferimento da Roma in Francia, molti Stati e repubbliche papali italiani furono resi vulnerabili agli attacchi. Non volendo correre il rischio che venisse scoperta dai soldati, il padre trasferì Margherita nel palazzo di famiglia, nella vicina città di Mercatello.

Era felicissima di stare con i suoi genitori mentre la scortavano in carrozza, ma ogni speranza di riconciliazione o di relazione si spense quando la misero in un sotterraneo, arredato solo con una semplice panca e un tavolo. Istruita a rimanere in silenzio, poteva parlare solo con il servitore che le portava i pasti quotidiani. Qui Margherita doveva subire una sofferenza più intensa, quella della solitudine senza il sacerdote in visita e la partecipazione alla Messa e all’Eucaristia.

Dopo che fu firmato un trattato di pace con il padre, i suoi genitori vennero a sapere da alcuni pellegrini tedeschi della guarigione di disabili e malati presso la tomba di un frate francescano chiamato Fra Giacomo nella vicina Cittå di Castello, in Umbria. Felicissima, Margherita, che aveva quasi 20 anni, una mattina presto venne accompagnata dai genitori sul posto. Tutta la famiglia partecipò alla Messa mattutina e pregò per una cura miracolosa per lei. Quando non ci furono segni visibili di cambiamento, i genitori la lasciarono in chiesa, con la promessa che sarebbero tornati a prenderla nel tardo pomeriggio, cosa che non avvenne mai. Il guardiano, chiudendo la chiesa per la notte, diresse questa figura solitaria e minuta all’esterno.

Infreddolita e affamata, Margherita passò la notte sui gradini della chiesa in una città che non conosceva. La mattina seguente, grazie all’amicizia di una coppia di mendicanti, imparò a individuare le fontane per bere e lavarsi e dove ripararsi per la notte. In prossimità del Natale, questi amici la trovarono coperta di neve in un portone e la invitarono a dormire con loro in una stalla. Questa esperienza ebbe un profondo significato spirituale per Margherita, che la considerò un segno del fatto che non era più figlia di nobili, non era più orfana della sua famiglia, ma era figlia di Dio. Dio era ora il suo unico genitore; Gesù, Maria e Giuseppe a Betlemme, la sua unica e sola famiglia.

I MOVIMENTI DELLO SPIRITO

La disposizione gioiosa e amorevole di Margherita suscitò il sospetto degli abitanti della città. Si chiedevano: “Perché mai potrebbe essere gioiosa nel suo stato?” Col tempo, però, conquistò la loro ammirazione e il loro rispetto e fu invitata nelle loro case. Ogni atto di generosità che le veniva rivolto veniva ricompensato al centuplo: le famiglie sperimentavano guarigioni straordinarie, si risolvevano pacificamente le faide e i malati guarivano.

La fede, lo zelo e la devozione a Dio di Margherita la portarono a essere raccomandata per la vita conventuale, ma il suo ingresso causò disordini all’interno della comunità a causa della sua disciplinata adesione alla Regola religiosa, per lo più ignorata dalle altre sorelle. Il comportamento severo di Margherita disturbava a tal punto le suore, che le fu chiesto di andarsene.

www.magdalacolloquy.org

10

La vita di strada non era più la stessa di prima. Scacciata dal convento, Margherita fu oggetto di scherno e cominciarono a diffondersi pettegolezzi infamanti sul suo conto. Non rispose o non si difese mai dalle accuse, ma espresse solo il rimorso di aver deluso le suore.

Dopo un ritiro con i frati domenicani del luogo, Margherita si unì al Terzo Ordine della Penitenza ed entrò in una vita di preghiera incessante e di servizio amorevole agli altri. Visitò i malati e i moribondi e portò molto conforto e guarigione a chi ne aveva bisogno. Le fu affidato l’incarico di insegnare religione ai figli di una ricca famiglia e si trasferì in una soffitta nel loro palazzo. Sebbene non fosse sicuro per le donne, Margherita iniziò a visitare anche i prigionieri.

Nel 1320 predisse la sua morte imminente e morì con il sorriso sulle labbra. Mentre portavano il suo corpo alla tomba, una giovane coppia, la cui bambina non poteva camminare a causa di un’estrema curvatura della colonna vertebrale, spinse la figlia verso il corpo di Margherita. I testimoni affermarono che il suo braccio sinistro si alzò dal sudario, si avvicinò alla bambina e la guarì.

Patrona dei disabili, Margherita fu beatificata l’8 novembre 1609 e canonizzata da Papa Francesco il 24 aprile 2021.

Santa Margherita dI Città di Castello è amata e ricordata ancora oggi. Il suo corpo incorrotto giace racchiuso sotto l’altare maggiore della chiesa domenicana di Città di Castello. La gente viene ad accendere una candela e a recitare una preghiera.

Una bambina non voluta, non amata e rifiutata non si preoccupa di nulla di ciò che le è accaduto. È un esempio di accettazione allo stato puro. La sua forte interiorità non permetteva alle circostanze esterne di intaccare l’innocenza di chi era nel profondo. Un’anima grande, una donna di misericordia e amante di Dio; la sua breve vita ha esemplificato la perfetta incarnazione delle Beatitudini di Gesù.

Papa Francesco (Udienza del 5 Marzo 2023).

www.magdalacolloquy.org 11

“Dove ci sono le donne la Chiesa cambia e va avanti.”

Giulia Vannini monaca agostiniana, vive da nove anni nella comunità monastica agostiniana di Pennabilli (Rimini), insieme ad altre 13 sorelle, in una vita di preghiera, studio, lavoro e di ospitalità e condivisione con chiunque raggiunga il monastero. Nata a Firenze nel 1992, è entrata nel monastero di Pennabilli nel 2014 e circa un anno fa, il 25 giugno 2022, insieme a sr Chiara, sorella e compagna di cammino, ha fatto la Professione Solenne. Durante gli anni di formazione iniziale ha conseguito il Baccalaureato in Teologia insieme ad altre sorelle della comunità, concluso nel 2020 presso l’Istituto Patristico Augustinianum.

Simile a una rete gettata nel mare

Giulia Vannin O.S.A.

“Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci” (Matteo 13:47).

Questa frase di Gesù è per me un simbolo per parlare oggi della mia vita con Dio e di cammino monastico. Nell’Antico Testamento il termine rete indica perlopiù una realtà negativa, dove si inciampa e si cade: “I superbi mi tendono lacci e stendono funi come una rete, pongono agguati sul mio cammino;” (Salmo 140:6) o un insieme di cose cattive, pericolose “Le brame dell’empio sono una rete di mali;” (Pr 12:12) è anche una metafora usata da Dio stesso per indicare la sua azione forte e decisa verso il popolo ribelle: “Stenderò su di lui la mia rete e rimarrà preso nel mio laccio” (Ez 17:20). Il Vangelo riprende questo stesso termine non più nell’accezione negativa, ma lo usa sia come metafora del Regno, dandogli un significato positivo, sia come realtà concreta e neutra che proviene dall’ambiente in cui Gesù è vissuto, prevalentemente di pescatori.

Che cosa vuol dire per me essere una giovane monaca agostiniana? Questa domanda, alla quale la vita risponde continuamente più che le parole, oggi mi fa pensare alle reti di cui il Vangelo più volte parla.

“Passando lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Disse loro: ‘Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di esseri umani.’ E subito lasciarono le reti e lo seguirono” (Mc 1:16-18).

L’inizio della mia vita in monastero è molto vicino a quanto il Vangelo racconta a proposito della chiamata dei primi discepoli. Anche il mio è stato un lasciare le reti per seguire un desiderio più forte di altri, l’intuizione di un amore unico per la mia vita. Andando avanti nel cammino, ho fatto e continuamente faccio esperienza del fatto che anziché lasciare le reti una volta o più volte se la vita lo richiede, devo invece gettarle continuamente in mare, per non tenerle per me come proprietà o come garanzia. Gettare piuttosto che lasciare. Gettare è un lasciare costruttivo, un lasciare che porta frutto. Luca sottolinea questo aspetto nel suo racconto della chiamata dei discepoli: “Gesù disse a Simone: ‘Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca.’ Simone rispose: ‘Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti’” (Lc 5:4-5).

www.magdalacolloquy.org

12

Come tradurre concretamente nella mia vita questo gettare le reti? E’ un’esperienza che cambia di tempo di tempo, ma che attinge ogni volta dalla stessa sorgente. La Regola di Sant’Agostino (1,3) dice: “Non rivendicate niente come vostro possesso personale; al contrario ogni cosa sia tra voi in comune” e “Si anteponga il bene comune a quello individuale, e non viceversa” (ibid 5:2). Ha a che fare con il provare a rinunciare a tutto ciò che è privato ed esclusivo: nelle cose, nelle relazioni, nei pensieri, nel sentire, nell’amare. Questa via di vita per Agostino è il modo proprio—agostiniano diremmo oggi—di vivere la povertà, l’obbedienza e la castità non solo come rinuncia, ma come condivisione.

Rinunciare a tutto ciò che è esclusivo per vivere e farsi occupare da ciò che è comune non è un’esperienza facile, né immediata, ma contiene in sé la promessa di una vita in abbondanza, che si scopre solamente dopo avere gettato le reti.

“Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare” (Lc 5:6-7).

Sento che la mia vita di giovane monaca ha a che fare con il gettare le reti e con lo scegliere ogni giorno di non ritirarle su. Stare cioè in un atteggiamento di reti gettate, di reti in mare, sulla fiducia che queste non si spezzeranno, né si perderanno, né si romperanno, anche quando mi sembra che la vita chieda troppo o mi sembra di avere troppo poco da dare, o ancora di non farcela a sostenere tutta la vita che mi viene incontro. Perché è Lui che appena scelgo di gettarle, le tiene con me e le sostiene: “Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: ‘Portate un po’ del pesce che avete preso ora.’ Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò” (Gv 21:9-11).

La rete è la mia: è la mia libertà che ogni giorno deve scegliere se fidarsi o no, se donarsi o meno; ma è ancor prima la Sua: la promessa di Dio per me e per tutti. Solo dentro questa promessa di vita—unica per ognuno—anche noi possiamo osare lasciare e gettare la nostra piccola rete.

La promessa di Dio per la mia vita oggi la sento contenuta nel versetto del Vangelo di Matteo: “Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci” (Matt 13:47).

Come tenere insieme in un’unica forma di vita specifica tutto ciò che sono, che sento, che desidero? L’inquietudine di queste domande è preceduta da un Amore che può tenere insieme. È questa la prima rete gettata nel mare della mia vita: la Sua. Una rete, un Amore che tiene insieme ogni genere di pesci, ogni parte di me, che promette di raccogliere tutto perché nulla si perda.

www.magdalacolloquy.org 13

14

www.magdalacolloquy.org

L’intervista di Magdala

Greg Rupik e Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

Greg Rupik collabora come redattore a Un unico accordo. Per maggiori informazioni su di lui, visitate il nostro sito web.

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz è una filosofa e teologa le cui pubblicazioni spaziano nei campi dell’antropologia culturale, del femminismo e del gender, della filosofia della religione (nonché della filosofia del XIX e XX secolo) e in una branca della filosofia nota come fenomenologia. I suoi studi includono una particolare attenzione al teologo Romano Guardini e ad Edith Stein (Santa Teresia Benedetta della Croce). Negli ultimi 12 anni è stata direttrice dell’Istituto per la filosofia e la religione europea presso la Hochschule Benedikt XVI di Heiligenkreuz di Vienna, in Austria. Recentemente è stata insignita del Premio Ratzinger 2021 per la Teologia, consegnatole da Papa Francesco a Roma.

Greg Rupik: Edith Stein (Santa Teresia Benedetta della Croce) ha studiato i molteplici concetti dell’ “essere” nelle sue ricerche, nei suoi scritti e nella sua esperienza personale. Ce ne può parlare?

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: è stata una delle donne filosofe di primo piano del secolo scorso. Allieva di Edmund Husserl, fu una delle sue prime studentesse a completare una tesi di dottorato sul tema dell’empatia nel 1916, per la quale ricevette il riconoscimento summa cum laude. Successivamente assunta da Husserl, fu di fatto la prima donna assistente di filosofia in Germania.

Studiò la fenomenologia (filosofia della manifestazione degli esseri), che era il campo di specializzazione di Husserl. Possedeva un’abilità eccezionale nell’interpretare le idee del suo maestro e, come sua allieva principale, completò tre libri che Husserl non sarebbe altrimenti stato in grado di portare a compimento da solo. Il fatto che il filosofo le avesse affidato questo lavoro dimostrava il livello delle sue capacità filosofiche. Questa fiducia cambiò, tuttavia, quando si convertì al cattolicesimo. Fu collega di Martin Heidegger che, come lei, passò dalla scuola della fenologia all’ontologia (natura dell’essere).

GR: Poiché passò dall’essere una “radicale non credente” (di famiglia ebraica) al diventare

www.magdalacolloquy.org 15

una suora cattolica e poi martire, in che modo questa sua esperienza vissuta informò il suo lavoro e la sua filosofia?

HBG: Dopo le catastrofi della Prima Guerra Mondiale, centinaia di intellettuali si convertirono alla fede cattolica. Questo avrebbe avuto l’effetto di cambiare il carattere prevalentemente protestante della Germania. Gli intellettuali russi portarono in Germania anche la Chiesa ortodossa e quasi da un giorno all’altro queste due antiche Chiese divennero un’alternativa alla prevalente roccaforte protestante. Molti studenti di Husserl si convertirono—e tra loro c’erano anche degli ebrei. La conversione di Edith Stein non avvenne tutta in una volta: la sua fu una parte del flusso che stava cambiando la cultura.

GR: Quindi la sua conversione al cattolicesimo e la sua esperienza di donna nella filosofia in generale hanno cambiato il suo modo di intendere la filosofia e l’essere?

HBG: Sì, è così. Essere cattolici significava entrare in un mondo universale; la filosofia era vista in modo simile, ma in modo diverso e meno personale. Quando non era credente, non era a conoscenza del mondo universale della fede e della religione. Naturalmente sapeva quanto la filosofia fosse strettamente legata alla teologia, per esempio attraverso le opere di Platone, ma nella sua conversione si trovò a muoversi in un ambito in cui non voleva entrare. Il campo della verità era il principale campo di studio della filosofia. Scoprì che la verità conduceva alla trascendenza. Tommaso d’Aquino e Sant’Agostino, così come i Padri della Chiesa, le aprirono gli occhi sul fatto che la verità non era solo oggettiva, ma portava alla comprensione personale. La verità non era solo il termine per descrivere lo sviluppo delle relazioni con le cose o con la logica, ma una conoscenza personale di Dio. La verità non si trovava solo nei libri o nel pensiero oggettivo, ma in una persona viva. La verità era una sorta di via aperta a qualcosa che non si aspettava di trovare.

GR: L’idea dunque che la verità in relazione alla filosofia e alla realtà ultima e trascendente abbia questo elemento personale, è ciò che le permette di collegare l’ambito filosofico con quello teologico?

HBG: In un suo primo lavoro scrisse dei problemi sociologici del pensiero e in uno strano passaggio introduceva un’esperienza attribuita a nessuno in particolare, ma che possiamo certamente identificare con lei stessa. Questa persona aveva perso la fiducia nella realtà e si stava metaforicamente tuffando in acqua, senza riuscire a respirare e quasi annegando. A quel punto la persona sperimentava una mano o un braccio che la tirava fuori e si ritrovava in una stanza calda con altre persone che si prendevano cura di lei. Si rese allora conto che il pensiero astratto non era sufficiente, che il pensiero non avrebbe aiutato una persona quando stava annegando. Essendo afferrata e tirata fuori da questo braccio, capì il segreto: che al centro delle cose c’è la persona. La nostra non è un’esistenza anonima in un mondo composto unicamente da oggetti. Al centro del nostro essere c’è una Volontà, una persona, un’iniziativa creativa, e il contatto con questa iniziativa ci attira lontano, fuori dal nostro piccolo mondo.

Nel suo libro Essere finito e Essere eterno scritto nel Carmelo di Colonia nel 1936 e 1937, affronta la questione del significato e dello scopo della vita. Viviamo una vita mortale solo www.magdalacolloquy.org

16

per morire o esploriamo le diverse sfumature e i diversi punti di vista che ci portano a dare un senso alla vita? Queste sono le idee principali affrontate dall’autrice in questo libro.

GR: Se, dunque, secondo Edith Stein, l’”essere” sembra avere questa attrattiva e questa capacità di raggiungere l’interrogante, qual è secondo lei la postura o il modo ottimale di rapportarsi all’essere? Come dovremmo relazionarci con l’essere se esso è questo tipo di realtà nella nostra vita?

HBG: L’essere è una nozione astratta e l’ontologia è un concetto astratto. La posizione che l’autrice assume in Essere finito e Essere eterno è che l’ontologia, pur coprendo molti aspetti diversi della natura dell’essere, non include necessariamente questa attrazione. L’autrice affronta questo problema attraverso il concetto di “io”: percepiamo noi stessi come essere in un modo specifico e, essendo riflessivi, possiamo rapportare e dirigere noi stessi nella relazione. Le piante e gli animali non sono in grado di sentirsi parte di tutto ciò che ci circonda. Noi esseri umani siamo il centro di questo mondo creato, ma la vera profondità di questa idea è che il motivo per cui siamo in grado di condividere e comunicare è perché innanzitutto siamo stati condivisi e comunicati, prima ancora di esserne consapevoli. Qualcuno ha avuto un’immagine di me e mi ha dato a me stesso. Se mi riferisco a “io,” deve essere l’io che mi ha contemplato inizialmente. Stein cita Esodo 3,14: “Io sono colui che sono,” cioè Dio è il centro di tutto ciò che diciamo della realtà. Dire “Io sono” è più che ontologia. Significa che “Io sono” è già parte di una vita piena, radiosa e condivisa.

Quando partecipiamo a questo “Io sono colui che sono,” lasciamo il nostro mondo relativamente piccolo e ci apriamo alla condivisione e alla relazione non solo con Dio, che è il datore della vita intera, ma anche in modo diretto e indiretto con tutte le altre cose attraverso Dio che le ha create. È una dualità dell’essere: mentre veniamo a conoscere noi stessi, impariamo come siamo conosciuti dal nostro Creatore.

La seconda posizione che Stein introduce ci porta oltre la filosofia, nel teologico: partecipiamo alle forze che Dio ha donato a questo mondo ontologico. Questa ontologia è più di sé stessa, ad esempio una pietra non può riflettere sé stessa, ma Dio che l’ha creata le conferisce una sorta di qualità di essere desiderata e apprezzata proprio per sua creazione. Una pietra non è solo una forma o una cosa.

GR: È bellissima questa idea che mi è stato dato il dono di me stesso e che posso riflettere su me stesso e trovare questo dono dalla trascendenza che mi circonda, e relazionarmi con tutto il resto come un dono. C’è qualcosa che si basa sul tema di questa rivista che richiama il modo in cui Edith Stein pensa al Divino e all’essere, in particolare incarnando quello che Papa Francesco chiama “il genio femminile”?

HBG: Sì, la sua femminilità è stata essenziale per lei fin dal principio. All’inizio della sua vita ha preso sul serio e lavorato per i diritti delle donne nell’arena politica. Ma quando è diventata cristiana ha scoperto due cose: primo, che un uomo e una donna sono doni, un dono a sé stessi e l’uno all’altra, e che le differenze tra i due sessi sono qualcosa di divino. La sua seconda scoperta riguarda Cristo, che tiene in considerazione in egual misura i sessi; il che ha

www.magdalacolloquy.org 17

permesso che le differenze tra i sessi diventassero meno pronunciate. Appartenere a Gesù Cristo significava diminuire l’importanza individuale dell’essere donna o uomo. Al tempo di Gesù le donne e gli uomini avevano i loro diversi doveri e responsabilità, ma coloro che seguivano Gesù lo amavano allo stesso modo, indipendentemente dai loro ruoli individuali. Quanto più profondo è il nostro amore, tanto più viene meno la differenziazione sessuale. La Regola di San Benedetto affermava che un abate doveva essere come una madre per i suoi monaci. E, dopo aver studiato la “madre” dei Carmelitani Scalzi, Santa Teresa d’Avila, Stein riconobbe in lei “uno spirito maschile.” Il discepolato di Gesù rese allora la differenziazione sessuale, un tempo strumento di divisione delle persone, una via di collegamento. Entrambi i sessi erano uniti in egual misura in Gesù, che è l’essere umano completo. Coloro che gli erano vicini adottarono questo modo di essere umani.

GR: Grazie, Prof.ssa Gerl-Falkovitz, per averci fornito alcuni elementi del genio femminile di Edith Stein.

Paul Evdokimov (La Donna e la Salvezza del Mondo).

Mary Jo Leddy è scrittrice, relatrice, teologa e attivista sociale. È stata la fondatrice del giornale Catholic New Times. Dopo essere stata per alcuni anni membro delle Suore di Nostra Signora di Sion, ha iniziato a lavorare e a vivere con i rifugiati e ha fondato una casa di accoglienza che è poi diventata la Comunità Romero House. Ha insegnato in molte scuole teologiche ricevendo diversi dottorati honoris causa. È Senior Fellow presso il Massey College dell’Università di Toronto e membro del consiglio di amministrazione del PEN Canada e del Massey College. E’ vincitrice del Premio per le Relazioni Umane del Consiglio Canadese dei Cristiani e degli Ebrei (l987), del Premio per la Cittadinanza dell’Ontario (l993) e dell’Ordine del Canada (l996). I suoi numerosi libri includono “Say to the Darkness We Beg to Differ” (Lester & Orpen Dennys, 1990); “Reweaving Religious Life: Beyond the Liberal Model” (Twenty Third Publications, 1990); “At the Border Called Hope: Where Refugees are Neighbours” (HarperCollins, 1997) e “The Other Face of God: When the Stranger Calls us Home” (Orbis 2011). Il seguente articolo è un estratto da “Radical Gratitude” di Mary Jo Leddy (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002), utilizzato per gentile concessione di Orbis Books.

www.magdalacolloquy.org

18

“Il femminile opera a livello della struttura dell’essere: non è ‘il Verbo,’ ma il grembo della creazione.”

Il senso del nostro essere

Mary Jo Leddy

In passato, la struttura narrativa di fondo delle nostre vite è stata fornita dalla nostra cultura, dal nostro Paese o dalla religione, a volte persino dallo sport. Il mito moderno del progresso ha portato avanti le nostre vite con la forza del suo ottimismo, fin dai tempi della fondazione dell’America. Lo spirito americano è stato essenzialmente espansivo e, nella sua accezione migliore, estremamente generoso. La visione fondante della repubblica e i suoi ideali di vita, libertà e ricerca della felicità, hanno portato avanti la nazione nella sua crescita. Le religioni principali hanno predicato una storia biblica che ha rivelato l’origine e il destino della persona umana.

Queste indicazioni di vita esistono ancora, ma non sembrano più abbastanza forti per sottrarci alle correnti culturali del consumismo. Gli eventi del XX secolo, contemporaneamente barbari ed eminentemente moderni, hanno sollevato dubbi sul mito del progresso come nessuna critica filosofica avrebbe potuto fare. Gli ideali fondanti della Repubblica si stanno perdendo negli imperativi dell’impero. Nella misura in cui le religioni principali hanno legato il loro messaggio ai miti dominanti della cultura, anche le loro voci sono diventate incerte e perdute.

Un segno semplice ma sicuro della perdita di spirito e di significato è la stanchezza. Quando rifletto sulle volte in cui ho lavorato perché credevo in quello che stavo facendo ed ero convinta del suo scopo, mi rendo conto che potevo lavorare per ore e svegliarmi riposata. È quando non ero convinta dello scopo di ciò che facevo che mi stancavo facilmente, facevo lunghe pause, iniziavo a pianificare le vacanze, seguivo corsi su come gestire il mio tempo e su come stabilire dei limiti.

Ricordo una conversazione con una mia amica preoccupata per la cura del figlio piccolo. Lei era molto impegnata, così come suo marito. Si alzavano, preparavano il bambino per l’asilo, andavano al lavoro, tornavano a casa, preparavano la cena, lo mettevano a letto, si preparavano per il lavoro del giorno dopo. “A volte mi sembra che la mia vita sia solo un insieme di pezzi,” disse. La conversazione sarebbe stata abbastanza normale, se non fosse che la donna continuò dicendo: “Ma quello che amo fare, la sera prima di andare a letto, è andare nella stanza di mio figlio e guardarlo. Mi piace guardarlo. E allora tutta la fatica svanisce e capisco il senso di tutto.”

Il senso della nostra vita concentra tutto ciò che siamo e facciamo e ci riempie con l’energia dello scopo. Quel senso diventa la linea che raccoglie in sé tutti gli altri significati. Questo non significa che la nostra vita stia progredendo o migliorando, ma significa che sappiamo perché siamo qui e a cosa serviamo.

GESÙ E IL SENSO DEL SUO ESSERE

Chi di noi è cristiano può anche ricordare l’esempio di qualcuno che ha vissuto con un senso e uno scopo in tempi più caotici e opprimenti. Basta ricordare che Gesù ha vissuto con Dio come senso del suo essere. Più e più volte ha detto ai suoi discepoli che era venuto da Dio e che stava andando da Dio. Sapeva chi era, che la sua identità più profonda risiedeva nel mistero di essere nato da Dio. E sapeva di essere per Dio, di essere venuto ad annunciare il grande sogno di Dio, il sogno del regno di Dio e la grande economia della grazia.

Questo è stato il senso e lo scopo della sua

www.magdalacolloquy.org 19

vita. E’ stata la sua passione. L’affermazione del senso della sua vita si basava profondamente sulla gratitudine per essere nato da Dio. Questa profonda connessione tra gratitudine e fiducia nel futuro è stata espressa con parole semplici da Dag Hammarskjold: “Per tutto ciò che è stato, grazie; per tutto ciò che sarà, sì.”

Gesù ci ha lasciato questa visione, una visione talmente valida da ricapitolare ogni aspetto del nostro essere e tutta la nostra vita. Tuttavia, la visione non è un progetto. Non è un piano dettagliato di ciò che dobbiamo fare e di come dobbiamo farlo. È stato lasciato a noi il compito di riempire “gli spazi vuoti.”

Il grande sogno di Dio per il mondo non è un piano concreto, ma è avvincente. Ci dà il senso di come finirà la storia del mondo e la nostra storia. Finirà come è iniziata: nella bontà. Fa tutta la differenza del mondo credere che il sogno di Dio per il mondo si realizzerà.

L’ho appreso da una donna anziana estremamente santa, che era in fin di vita. Si chiamava Kieran Flynn. Era una suora della Misericordia molto rispettata per la sua saggezza sulla vita spirituale e sulla vita in sé.

A Kieran era stato diagnosticato un melanoma multiplo, una forma di cancro particolarmente virulenta e dolorosa. Era stata portata al Massachusetts General Hospital verso la fine della malattia e le erano state somministrate diverse dosi di morfina per alleviare il dolore. In breve tempo ha perso completamente i sensi. Ciò che ha impressionato coloro che si erano riuniti intorno a lei è che diceva quasi costantemente brevi preghiere in modo ritmico, come un mantra: Tu sei la via, Tu sei la verità, Tu sei la vita, benedici i poveri, abbi pietà. Le preghiere non potevano provenire da uno stato di coscienza, ma dovevano provenire da qualche livello più profondo dell’inconscio e dell’immaginazione. Al livello più profondo del suo essere, era stata plasmata dalla parola di Dio. Respirava da Dio, per Dio e con Dio. Era diventata una preghiera.

Poi un pomeriggio, mentre tre di noi eravamo seduti accanto al suo letto nella stanza d’ospedale, fu come se si fosse svegliata, ma non poteva essere cosciente. Con voce molto chiara disse: “Ho fatto un sogno. Ho sognato che tutti gli uomini e le donne erano seduti intorno a un tavolo rotondo, tutti uguali, tutti liberi. Ci vorranno mille anni, ma non ha molta importanza perché accadrà.”

E poi è scivolata di nuovo nel luogo da cui era venuta. Ho sentito questo come il sogno di Dio o quello che tradizionalmente viene chiamato la visione del regno di Dio. È un sogno di giustizia, pace e amore.

Il sogno di Kieran fa parte del grande sogno di Dio per il mondo. Noi, ognuno di noi, facciamo parte di questo grande sogno. I nostri piccoli sogni e le nostre speranze fanno parte del progetto di Dio per il mondo. A volte è difficile sentirsi dire che “ci vorranno mille anni”, ma fa tutta la differenza del mondo se crediamo nel potere che questo sogno ha di prevalere. È questo sogno che ha il potere di sostenerci nella lotta e il potere di resistere al crollo delle nostre speranze individuali. www.magdalacolloquy.org

20

L’avvento dell’intelligenza artificiale e i suoi effetti sull’essere umano

John Dalla Costa

John Dalla Costa è un esparto di etica, un teologo e autore di cinque libri. Per maggiori informazioni su di lui, visitate il nostro sito web.

Le incertezze scatenate dall’intelligenza artificiale comportano ansie profonde e complesse quanto gli algoritmi che guidano l’apprendimento automatico. Le innovazioni causano sempre quella che gli economisti chiamano “distruzione creativa.” Tuttavia, solo per fare un esempio, l’intelligenza artificiale

è così potente che coloro che si occupano di previsioni aziendali ritengono che in un futuro non troppo lontano rimpiazzerà 300 milioni di posti di lavoro.1 I suoi sostenitori promettono un’utopia tecnologica onnicomprensiva senza rispondere ai fastidiosi dilemmi morali che accompagnano tale distruzione. Un decennio fa, il fisico Stephen Hawking avvertiva di come l’intelligenza artificiale rappresentasse “una minaccia esistenziale per l’umanità.” 2 I campanelli d’allarme sono ora più inquietanti, poiché la tecnologia è passata dai laboratori di sviluppo alle

www.magdalacolloquy.org 21

applicazioni reali.

Nel maggio del 2023, oltre 350 tecnologi, pionieri dell’A.I., scienziati, accademici e leader del settore hanno pubblicato una lettera in cui hanno chiesto ai governi di tutto il mondo di regolamentare con urgenza lo sviluppo, la diffusione e l’uso dell’intelligenza artificiale. Coloro che sono immersi nel funzionamento intestino dell’A.I. ora vogliono che chi è al di fuori del settore veda ciò che vedono loro: l’A.I. ha lo stesso potenziale di “evento estintivo” delle armi nucleari o del cambiamento climatico.3

Papa Francesco ha affrontato il tema dell’A.I. numerose volte. Riconosce le immense possibilità offerte da questa tecnologia, ma insiste affinché l’A.I. sia usata in modo etico per il bene comune. Nel marzo 2023, si è spinto oltre, invocando l’esperienza vissuta delle donne per affrontare pienamente i “cambiamenti epocali” e le “ferite del nostro tempo.” Il Papa ha osservato che l’intelligenza artificiale solleva “nuove e imprevedibili dinamiche di potere.” La prospettiva e il consiglio delle donne sono cruciali in questo caso, “perché sono in grado, nel loro modo di agire, di sintetizzare tre diversi linguaggi: il linguaggio della mente, il linguaggio del cuore e il linguaggio delle mani. Tutti insieme. Una donna matura pensa ciò che sente e fa; sente ciò che fa e pensa; fa ciò che sente e pensa. Tutto in armonia.”4

Questa interpretazione dell’armonia che Papa Francesco descrive è sovversiva e trasformativa. L’intelligenza artificiale si basa sul linguaggio dei numeri. Infinitamente

complesse, queste cifre sono sempre binarie. Possono essere combinate e composte per il calcolo, ma mancano della capacità più elementare di relazione a causa dell’abisso tra ogni cifra. Gli sviluppatori di intelligenza artificiale stanno cercando di programmare black-box e robot per esprimere empatia, attenzione e altre emozioni umane. Sebbene la senzienza delle macchine possa o meno realizzarsi, un cuore di numeri sarà sempre molto più simile al “cuore di pietra” autoisolante che al “cuore di carne” evocato dai profeti di Dio (ad esempio, Ezechiele 36:26).

L’IMMAGINE E LA SOMIGLIANZA

Il nostro attuale paesaggio umano, eroso e corroso dai social media, lascia presagire la vita in una realtà virtuale basata su un “cuore di numeri.” Le macchine e la tecnologia possono connetterci in modo intelligente, ma gli algoritmi sottostanti non rispettano né la privacy né la verità. I numeri che dirigono i link e i “mi piace” sono già in grado di intrappolare le persone in una dipendenza da assuefazione, stimolando al contempo il sospetto e la disperazione che sfociano nella depressione. Le capacità personali di amicizia sono compromesse e le relazioni diventano sempre più utilitaristiche.

Gli algoritmi per l’apprendimento automatico attingono a tutti i dati e informazioni disponibili su Internet: libri, articoli, blog, tweet e post. Essendo a “immagine e somiglianza dell’uomo”, questa tecnologia non può quindi sfuggire alle manie, ai difetti e ai fallimenti umani, che non faranno altro che amplificare le falsità, il marketing avvilente e le ideologie odiose che hanno trovato casa in Internet.

L’A.I. è esplicitamente a immagine e somiglianza dell’uomo, non della donna, in due modi. In primo luogo, coloro che programmano l’A.I., coloro che dirigono le aziende tecnologiche e persino coloro

www.magdalacolloquy.org

22

che hanno lanciato gli avvertimenti più allarmanti sono quasi esclusivamente uomini. Le distorsioni o i pregiudizi derivanti da questo squilibrio di genere non possono che essere preoccupanti. Forse ancora di più è il fatto che lo sviluppo e il futuro dell’A.I. siano nelle mani delle aziende. Pertanto, l’”immagine e somiglianza” che viene impressa negli algoritmi dell’A.I. non è umana, ma è l’artificio un tempo rimosso dell’homo economicus, non la creatura incarnata di carne e sangue, corpo, mente e spirito, ma “l’uomo economico... caratterizzato dall’infinita capacità di prendere decisioni razionali... per competere e massimizzare i profitti.”5

I tre linguaggi del cuore, della mente e delle mani che Papa Francesco identifica, invocano l’Incarnazione come contrappunto. Il linguaggio dell’intelligenza comprende la saggezza, la conoscenza e la comprensione, i doni dello Spirito Santo con i quali la forza delle nuove conoscenze viene ridisegnata dalle priorità morali per il bene più grande e comune. Il linguaggio del cuore, fonte di cura, preoccupazione e di ogni etica pratica, colma il divario tra i numeri ascoltando il cuore umano e la vulnerabilità degli altri. Il linguaggio delle mani esprime la saggezza e il cuore nella relazione pratica, nel contatto, nella cura delle ferite dell’altro, nel servire i bisogni dell’altro, nell’aiutare a costruire sogni condivisi.

Papa Francesco non esclude gli uomini da questo nesso di tre linguaggi, perché “questa sintesi è distintamente umana.” Il punto che egli sottolinea è che il “genio delle donne” deriva, in parte, dall’aver sperimentato l’esclusione e la diminuzione, dall’aver vissuto nelle ferite di un mondo disumanizzante e dall’aver assunto la maggior parte della responsabilità di prendersi cura di coloro che soffrono. Con l’A.I. che ormai getta un’ombra su tutti gli esseri umani, “le donne possono insegnare agli uomini a fare lo stesso,” poiché “sono le donne che per prime raggiungono questa armonia di espressione e di pensiero con i tre linguaggi.”

Creati a immagine e somiglianza di Dio, il compito degli esseri umani non è quello di rendere la tecnologia più umana, ma di diventare essi stessi più umani, imparando il linguaggio della relazione. Così facendo, il nostro ingegno e gli strumenti che creiamo saranno davvero al servizio di quella dignità umana, conferita da Dio, di tutte le nostre sorelle e di tutti i nostri fratelli.

Bibliografia:

1 Jack Kelly, “Goldman Sachs Predicts 300 million Jobs Will Be Lost or Degraded By Artificial Intelligence,” Forbes Magazine, 31 Marzo 2023, https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2023/03/31/goldman-sachspredicts-300-million-jobs-will-be-lost-or-degraded-by-artificial-intelligence/.

2 Rory Cellen-Jones, “Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind,” BBC News (Tech), 4 Dicembre 2014, https://www.bbc.com/news/technology-30290540.

3 Kevin Roose,”AI Poses ‘Risk of Extinction,’ Industry Leaders Warn,” New York Times, 23 Maggio 2023, https://www.nytimes.com/2023/05/30/technology/ai-threat-warning.html.

4 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro promosso dalla “Strategic Alliance Of Catholic Research Universities” (SACRU) e dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice. Città del Vaticano, 11 Marzo 2023, https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/march/documents/20230311incontro.html

5 James Chen, “What is Homo Economicus? Definition, Meaning and Origin,” Investopedia, July 31, 2021, https://www.investopedia.com/terms/h/homoeconomicus.asp.

www.magdalacolloquy.org 23

UN UNICO ACCORDO

O Dio, nostro Creatore, Tu, che ci hai fatto a Tua immagine, donaci la grazia di essere accolti nel cuore della Tua Chiesa.

R: In un unico accordo, preghiamo.

Gesù, nostro Salvatore, Tu, che hai ricevuto l’amore delle donne e degli uomini, cura ciò che ci divide, e benedici ciò che ci unisce.

R: In un unico accordo, preghiamo.

Spirito Santo, nostro Consolatore, Tu, che guidi il nostro lavoro, provvedi per noi, come noi ti chiediamo di provvedere per il bene di tutti.

R: In un unico accordo, preghiamo.

Maria, madre di Dio, prega per noi.

San Giuseppe, resta accanto a noi.

Divina Sapienza, illuminaci.

R: In un unico accordo, preghiamo. Amen.

Accogliamo i vostri commenti e le vostre riflessioni (o feedback) e considereremo la possibilità di condividerli nelle prossime edizioni o sul nostro sito web. Se volete contribuire, si prega di inviare a editor@magdalacolloquy.org

Se non siete ancora abbonati, potete farlo in qualsiasi momento gratuitamente grazie al generoso sostegno dei Padri Basiliani della Congregazione di San Basilio.

Basta visitare il nostro sito web www.magdalacolloquy.org dove potrete anche leggere i precedenti numeri della nostra rivista ed essere informati sui nostri progetti e le nostre attività. La rivista Un unico accordo viene pubblicata in italiano, inglese e francese. Per accedere alle versioni nelle altre lingue si prega di visitare il nostro sito web

With One Accord (Un unico accordo), musica originale composta dal Dr. John Paul Farahat per l’intervista di Magdala ed eseguita da Emily VanBerkum e John Paul Farahat.

Immagini presenti in questo numero:

Copertina e editoriale: “Albero di sequoia nel parco” foto di John Dalla Costa.

Page 3 “Testa di Cristo” (1648) di Rembrandt.

Page 7 Particolare di “Susannah e gli anziani” (1643) di Massimo Stanzione Stådel.

Page 8 Particolare di “Maria Maddalena unge Gesù” di Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872).

Page 13 “Il miracoloso pescaggio dei pesci” (1545) di Jacopo Bassano.

Page 14 “Sulla tua parola getterò le reti.” (Lc 5:4-5) di Elena Manganelli O.S.A.

Page 21 “Campo di papaveri in Toscana” foto di John Dalla Costa.

Page 22 Particolare dell “Uomo vitruviano” di Leonardo da Vinci (1490).

In questo numero

Copyright © 2023 Parrocchia di San Basilio, Toronto, Canada

Per contattare la redazione scrivere a: editor@magdalacolloquy.org

ISSN 2563-7940

EDITORE

Morgan V. Rice CSB.

CAPOREDATTRICE

Lucinda M. Vardey

REDATTORE ASSOCIATO

Emily VanBerkum

TRADUTTRICE ITALIANA

Elena Buia Rutt

COORDINATORE DI PRODUZIONE

Michael Pirri

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI PROGETTO

Margaret D’Elia