ISBN 979-12-5644-089-4

Titolo

Indice

Roy R. Behrens

La guerra dei mondi

Jacopo Boschi

Mondo di sotto

Jacopo Boschi, Antonello Boschi

Mondo di mezzo

Jacopo Boschi, Antonello Boschi

Mondo di sopra

Jacopo Boschi

Bibliografia

La guerra dei mondi

Quando si parla di camouflage, è sempre difficile districarsi in un contesto che abbraccia discipline e saperi molto eterogenei. Non ci sono neppure certezze sulle origini della parola stessa, da dove arrivi: per alcuni, deriverebbe da cafouma, termine vallone del XVIII secolo che significava «soffiare una folata di fumo in faccia a qualcuno, per disorientarlo», per altri, al contrario avrebbe origini veneziane, dove i “camuffi” erano i ladri che nel Cinquecento si aggiravano per le calli della laguna. Il termine che conosciamo oggi proviene dal francese camoufler, cioè “mascherare”, e in effetti l’idea di scomparire che accomuna piante, animali, umani ha a che fare con quella di schermare il proprio aspetto originario per dare vita a una sorta di seconda pelle. Nella società odierna, non esiste branca del sapere che non ne abbia subito l’influenza, che non abbia avuto un contatto, che non abbia condiviso un legame: ovunque è possibile osservare oggetti, segni, contenuti, in un gioco di forme e colori dalle origini “animalesche”.

A partire dal Novecento, in seguito alla diffusione delle teorie darwiniane, molti studiosi del comportamento animale si sono dedicati ad approfondire le varie “sfumature” del fenomeno. L’ambiente circostante condiziona il processo evolutivo di una specie, uomo compreso, il quale non potendo cambiare colore alla propria epidermide come camaleonti, farfalle, polpi, ha deciso di provare a dettare le proprie regole per svanire nel nulla, esaminando prima i comportamenti e le evoluzioni di questi esseri viventi per poi provare a replicarli con altri metodi. Tra tutti gli esseri, infatti, l’homo

5. Disegni delle uniformi di granatiere dell’esercito britannico, XVIII secolo e paracadutista dell’esercito britannico, XX secolo.

6. Posto di osservazione con finto albero in tela e acciaio, vicino a Souchez, 1918.

divennero “pallide”, rinunciando ai colori per divenire neutre in modo da ridurne la visibilità. Ai rossi, ai blu, ai bianchi rifiniti in oro e argento – e così ben ricostruiti nelle sequenze di Barry Lyndon da Milena Canonero – si passò ai vari azzurro aviatore, ai grigio verde, ai kaki. Pensiamo alle divise della seconda guerra mondiale e in particolare per corpi scelti come i paracadutisti che spesso presentavano pattern a macchie per mimetizzarsi nella boscaglia dove venivano lanciati oltre le linee nemiche [5]. Queste texture erano l’evoluzione delle scelte artistiche di Abbott H. Thayer – zoologo e pittore poco ascoltato dal presidente Roosevelt che, in quanto cacciatore, aveva le sue idee

Camouflage. Dalla città profonda alla città superficiale

riguardo il rapporto fra predatore e preda – e di artisti come André Mare (pittore e designer tessile), René Pinard (pittore e incisore), Raymond Duchamp-Villon (scultore), tutti appartenenti al filone cubista, utilizzati nel mascheramento di truppe e mezzi bellici, tanto da far nascere nel 1915 la prima Section de camouflage inquadrata nell’esercito francese. Non si trattava più di travestire un cecchino da albero [6], ma di utilizzare esperti di camouflage animale per modificare uniformi, mezzi militari, navi, aerei, fabbriche, parti intere di città grazie al contributo di artisti, illustratori, scenografi. Con l’introduzione delle “macchine volanti”, la guerra infatti si spostò dal piano orizzontale a quello verticale

nel profondo della città. E quale migliore esempio per questo tipo di atteggiamento se non quello dell’uso della metropolitana? Un racconto ne anticipa, per certi versi, la complessità:

«se un diavolo zoppo adatto ai tempi scoperchiasse con un sol colpo l’agglomerato parigino in tutta la sua superficie, scoprirebbe uno strano concatenamento, un gigantesco gioco di società, un labirinto dagli innumerevoli sbocchi, quasi dei dispositivi scenici moltiplicati: in effetti svariate decine di palcoscenici non solo si sviluppano a rete su tutta l’estensione nella zona urbana e periurbana, ma si dispongono su più livelli, invasi, a intervalli regolari, da una folla più o meno compatta di figuranti di ogni ordine che obbediscono ad un misterioso regista, dio architetto di questo universo sotterraneo»9.

L’immagine del personaggio claudicante di Le diable boiteux – nato dalla fantasia di Alain-René Lesage nel 1707 – non solo anticipa di oltre un secolo il lupo della fiaba di James Orchard Halliwell-Phillipps, ma appare la trasposizione dei disegni presenti in quella sorta di manifesto che Utudjian aveva dato alle stampe nel 1966, spaccati assonometrici [10] capaci di mostrare i meccanismi di discesa nel sottosuolo, ma anche l’incontro di più linee sovrapposte della metropolitana parigina10. Le ville en étendue e en hauteur erano diventate la ville épaisse con il suo zoning a tre dimensioni o de 9. Marc Augé, Un ethnologue dans le métro, Hachette, Paris, 1986; ed. it. Un etnologo nel metrò, elèuthera, Milano, 1992, pp. 81-82.

10. Édouard Utudjian, Architecture et Urbanisme souterrains, Robert Laffont, Paris, 1966.

sezione era data da una riga che dalla facciata, attraversando la strada, si congiungeva alla facciata opposta. E quei canyon urbani tanto cari a William Burnett2 erano divenuti condutture picardiane che aspirano gli uomini prima all’aperto e poi sottoterra3. A volte servono per attraversare strade troppo grandi per essere superate a piedi, nei tempi ridotti di un semaforo, a volte sono il collegamento nei tempi veloci delle linee della metropolitana, cambiando se necessario anche le caratteristiche del piano di calpestio che può diventare obliquo a seconda dei dislivelli da superare tra una linea e l’altra. Così se il corridoio di Scola è il luogo della narrazione di ottanta anni di vita di una intera “famiglia”4, e quello del Louvre filmato da Godard di Bande à part5 diviene, con la sua corsa per le lunghe sale espositive, il palcoscenico della ribellione di quegli anni, ecco che la maggior parte delle scene della pellicola Christiane

F. – Noi i ragazzi dello zoo di Berlino è girata attorno allo Zoologischer Garten, nodo dello spaccio e della prostituzione degli anni Settanta. La tetra fermata, i binari, i sottopassaggi e i vicoli tratteggiati nel libro e svelati nella pellicola, hanno finito per incarnare il degrado delle grandi città europee:

2. William R. Burnett, The Asphalt Jungle, Pocket Books, New York, 1949; ed. it. La giungla di asfalto, Mondadori, Milano, 1955, pp. 110-111.

3. Max Picard, Die Flucht vor Gott, Erlenbach-Rentsch, Zürich-Leipzig, 1934; ed. it. La fuga davanti a Dio, Vita e pensiero, Milano, 2019, p. 105.

4. La famiglia, di E. Scola, Italia-Francia 1973.

5. La scena ha avuto degli epigoni, se non addirittura citazioni letterali, come in The Dreamers, di B. Bertolucci, Regno Unito-Francia-Italia 2003.

dall’interno con la creta. Dwellings è per loro solo una crepa in una parete che poco ha a che fare con l’abitare e il paesaggio, tanto da affacciarvisi dal lato sbagliato, ovvero dall’esterno.

E a proposito di buco il termine è sinonimo di rifugio tanto quanto lo è di pericolo. Nel primo caso la già citata Leanne Wijnsma28, alla ricerca della libertà, scava letteralmente la terra e ne filma la progressione, l’andamento, la profondità raggiunta. Nel secondo, lontano dalla tradizione artistica come linguaggio, ma non concettualmente distante, la Descent into Limbo [22] di Anish Kapoor29 è la dimostrazione tangibile di questo fatto. Probabilmente, la disavventura occorsa a un malcapitato turista italiano nel 201830 deriva anche dal particolare colore usato dall’artista angloindiano, il Vantablack, una tonalità di nero in grado di assorbire quasi interamente la luce31. L’occhio umano non è così in grado di percepire lo spazio e la profondità, rendendolo bidimensionale, e lasciando solo un cerchio nero sul pavimento. Capitomboli a parte, l’intento

28. Leanne Wijnsma, Escape, performance, 2013.

29. Anish Kapoor, Descent into Limbo, cemento e pigmento, 600 x 600 x 600 cm, Kassel 1992. Per approfondire cfr. Kurst W. Forster, A world in the giant’s ear, in “Parkett”, 69, 2003, pp. 121-125.

30. Il turista, precipitato in una cavità sferica del diametro di quattro metri e affiorante nella sala attraverso una apertura di 2 metri nel pavimento, se la cavò con una serie di contusioni.

31. Brevettato dalla Surrey NanoSystem, il Vantablack è il nome commerciale di una serie di rivestimenti neri capaci di assorbire la quasi totalità dello spettro dei colori, circa il 99%, oltre a resistere a temperature estreme e condizioni climatiche avverse.

Camouflage. Dalla città profonda alla città superficiale

22. Immagine e disegno della sezione di Anish Kapoor, Descent into Limbo, cemento e pigmento, 600 x 600 x 600 cm, Kassel 1992.

Mondo di sopra

È tempo di abbandonare il sottosuolo e di salire gli ultimi gradini verso la superficie, dove l’inganno acquisisce forme, dimensioni, colori diversi. Un perfetto esempio di come si possano mascherare strutture di dimensioni considerevoli si trova in mezzo al deserto saudita: il Maraya Concert Hall, realizzato in soli quattro mesi nel 2018 in mezzo a rocce di arenaria e sabbia1, appare con la sua struttura in vetro riflettente, monumentale e sfuggente al tempo stesso, con una semplice forma parallelepipeda completamente ricoperta di vetri specchianti [27]. Il calore del deserto e la densità dell’aria crescente fanno sì che le immagini riflesse sulle pareti risultino aberrate, un autentico miraggio site specific che dimostra come l’inganno contemporaneo risenta delle infinite possibilità della materia e della tecnica.

Siamo portati a credere che gli inganni di architettura siano generalmente di tipo proporzionale utilizzando sezioni auree, sezioni dinamiche, o di tipo geometrico correggendo le prospettive, ma in sostanza ingannando l’occhio come fecero a esempio Borromini a Palazzo Spada2 o Bernini nella Scala Regia. Esistevano aneddoti sulla distanza e la finitezza delle cose come la diatriba fra Alcamene e Fidia, rese regole dal Vasari o da trattati come quello di Teofilo Gallaccini. Oppure

1. Progetto a cura dello studio italiano Giò Forma.

2. Eloquente la figura di Ramona, impersonata da Sabrina Ferilli, che scopre il trucco della statua nel film La grande bellezza, di P. Sorrentino, Italia-Francia 2013.

28. Fotogramma tratto dal film Shoulder Arms, di Charlie Chaplin, USA 1918.

transalpini aveva fatto nascere una Camouflage Section già nel 1917. Un approccio che non si esaurì con la fine del conflitto ma che fu portato avanti fino all’entrata in guerra del 1941 e soprattutto dopo il bombardamento di Pearl Harbour. Un lavoro enorme codificato in volumi come l’Industrial Camouflage Manual6. Un testo, diviso in quattro parti, che iniziava con l’analisi delle immagini aeree per distinguere ombre e linee guida del 6. Konrad M. Wittmann (a cura di), Industrial Camouflage Manual. Prepared for the Industrial Camouflage Program at Pratt Institute, Reinhold Publishing Corporation, New York, 1942. Sul tema in generale cfr. Jean-Louis Cohen, Architecture in Uniform. Designing and Building for the Second World War, Hazan, Paris, Canadian Centre for Architecture, Montreal, 2011.

Camouflage. Dalla città profonda alla città superficiale

paesaggio, sottolineando la visibilità delle forme rotonde e rette in contesti non omogenei. Seguivano analisi sul punto di vista nemico sia riguardo distanze, angoli e traiettorie sia effetti delle esplosioni in rapporto all’altezza degli edifici. Ovviamente si trattava di proteggere l’industria bellica più che le costruzioni civili essendo gli Stati Uniti non direttamente esposti al conflitto, coinvolgendo maestranze di ogni genere7. Così si era passati dai mascheramenti a posteriori delle industrie aeronautiche Lockheed di Burbank degli anni Trenta a 7. Roy R. Behrens, Architecture, Art and Camouflage..., cit., pp. 74-83.

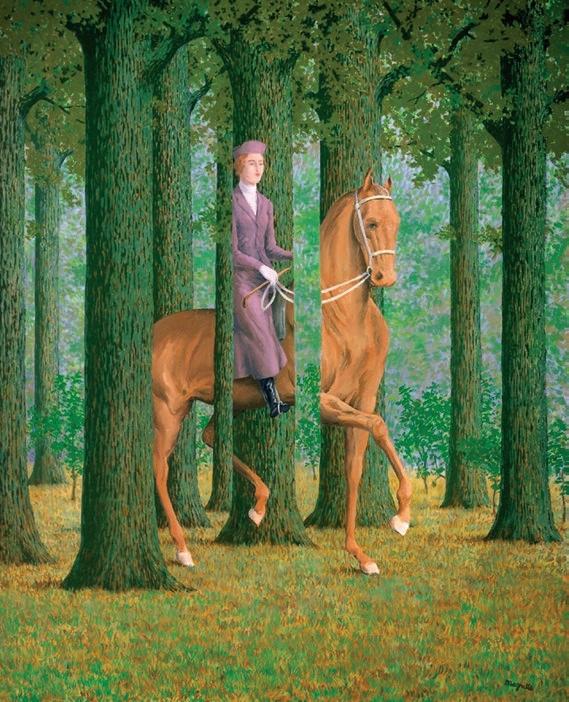

seing [31], dove «le cose visibili possono essere invisibili e se qualcuno va nel bosco, prima lo si vede, poi no, ma si sa che c’è»15: così il rifugio copre gli alberi e gli alberi coprono il rifugio.

Spingendosi più a nord, a Harads nella Lapponia svedese, troviamo invece una struttura pressoché invisibile: siamo di fronte al tentativo di materializzare quell’invisibilità legata alle utopie tedesche di Scheerbart e Taut16. Il Tree Hotel [32] di Tham & Videgård per certi versi guarda alle case sull’albero di fanciullesca memoria, ricordando il mondo in miniatura lillipuziano, per altri si serve di un mimetismo pseudoanimale. Non una semplice ripetizione della vegetazione fatta di trame, macchie, sfumature, quanto di un camouflage legato alle scatole catottriche seicentesche, e che si basa su metodi costruttivi contemporanei. Su una scatola in vetro di quattro metri per lato, si riflettono nuvole, alberi, rocce, senza il rischio che i volatili possano finire contro le pareti, grazie a un particolare trattamento a raggi UV17.

Abbiamo visto che una architettura può essere pressoché invisibile se funziona da specchio del suo intorno.

Ma l’effetto si può raggiungere anche con una parete di vetro trasparente, dietro alla quale una gigantografia

15. Magritte, Rizzoli-Skira, Milano, 2011, p. 168.

16. Cfr. Paul Scheerbart, Glasarchitektur, Verlag der Sturm, Berlin, 1914; ed. it. Architettura di vetro, Adelphi, Milano, 1982; Bruno Taut, Die Stadtkrone, Eugen Diederichs, Jena, 1919; ed. it. La corona della città, Mazzotta, Milano, 1973.

17. Antonello Boschi, Tree Hotel, in “Materia”, 70, giugno 2011, pp. 132-141.

33. Gartnerfuglen Arkitekter e Mariana de Delás, Gjemmested, Telemark, 2020. Immagine e sezione.

per sfuggire agli attacchi aerei notturni degli Zeppelin. Venne individuata a nord della capitale un’area lungo la Senna dove il fiume seguiva un percorso a esse simile a quello nel cuore della ville lumière. Per ricreare l’atmosfera parigina, l’ingegnere elettrico sfruttò le sue abilità di decoratore per ricostruire il tessuto urbano: i tanti chilometri di ferrovie vennero simulati attraverso lunghissime linee luminose che dovevano ricordare i convogli in transito, mentre gli edifici dovevano essere ricostruiti da passerelle di legno spesso ricoperte di specchi per simulare le coperture delle stazioni. La fine del conflitto interruppe la realizzazione della Faux Paris, che avrebbe poi sfruttato la nebbia presente in città nonché l’emissione di fumi [35] rilasciati per ricreare l’aria notturna brumosa della capitale20.

Quella stessa aria che lo studio Diller+Scofidio riproduce con il Blur Building [36], realizzato in occasione dello Swiss Expo del 2002. Non si trattava di creare una architettura, quanto un’atmosfera, rendendo i confini della struttura sfocati, indistinti, confusi, annebbiando, letteralmente, le acque del lago di Neuchâtel. Una semplice piattaforma che pompava, filtrava e sparava acqua atomizzata, una nebbia sottile attraverso la quale i visitatori si immergevano in una struttura «senza forma, senza caratteristiche, senza profondità, senza scala, senza massa, senza superficie e senza dimensioni»21. Con la possibilità, percorsa la passerella

20. Cécile Coutin, op. cit., pp. 156-161; Jean-Louis Cohen, op. cit., pp. 191-192. 21. https://dsrny.com/project/blur-building, consultato il 18 gennaio 2025.

Tre modi di esplorare il camouflage, tre legami con il mondo che ci circonda, tre tentativi di trovare uno spazio a misura d’uomo.

Inizialmente legato al mondo della natura, il camouflage si è imposto sulla scena bellica grazie alla sua capacità di rendere un mezzo, una persona, un’arma potenzialmente invisibile. Da quel momento, si è continuato quasi ossessivamente a far scomparire corpi, oggetti, edifici, in una ricerca tecnica che è andata di pari passo con quella culturale. Nascondersi non è più solo una necessità, è un desiderio che coinvolge luoghi diversi e che viene affrontato in questo libro come un’avventura che dalle profondità del terreno porta verso la luce, dallo spazio nascosto allo spazio che sparisce. La città profonda e quella superficiale sono gli estremi di un viaggio che spazia tra arte, architettura, cinema, letteratura, fotografia, con uno sguardo attento a ciò che c’è ma non si vede.

€ 13,50