Maurizio Carta

Dedicato a tutti coloro che amano la città e sanno prendersene cura.

Dedicato a tutti coloro che amano la città e sanno prendersene cura.

Introduzione

Sette lezioni di rigenerazione urbana, una rapsodia dell’agire politico

Una retorica di successo, non senza ombre: i casi di HafenCity ad Amburgo e del cluster culturale a Lipsia · La città come servizio · Un nuovo canone · In Italia la rigenerazione urbana fa grandi numeri, ma sono quelli giusti? · Milano-Italia: il laboratorio della rigenerazione urbana (con pericolo di fuga di sostanze tossiche) 08 24

Prima lezione

Rigenerazione urbana: quando è nata, a chi serve?

Prove di rigenerazione urbana in Europa (non sempre riuscite) · L’emergere della visione comune europea · Nuove domande e primi dubbi · Era una notte buia e tempestosa: un cinico inizio? · Rigenerare per “aumentare” la città · Dieci dimensioni per la rigenerazione urbana del xxi secolo

Seconda lezione

Rigenerazione urbana: un’abile retorica o un nuovo canone?

Terza lezione

Ripensare l’urbanistica

(meglio usare il bricolage)

Remix: riapriamo gli archivi delle utopie radicali e dell’attivismo climatico · Quale urbanistica per la rigenerazione urbana? · Dal nuovo pensiero alla diversa azione · Imparare dalla Francia: una politica urbana nazionale · Indirizzi urbanistici e normativi per la rigenerazione urbana in Italia · La città della prossimità aumentata · Il quarto spazio · Facilitare la flessibilità e la miscelazione

Quarta lezione

Dalla fratellanza tra capitalismi alla sorellanza tra città, comunità e natura

Rinnovare il patto di sorellanza · La natura è la soluzione · Femminile, divergente, abilitante e plurale: la rigenerazione urbana di Vienna e delle sue sorelle · La rigenerazione climatica: le lezioni di Parigi, Stoccolma e Copenaghen · Friburgo, “the city that did it all” · Iniziare dalla fine: rigenerare lo spazio pubblico tra agopunture e tattiche (e molte domande) · Guidare lo sviluppo disegnando lo spazio pubblico: Groningen e Atene

Quinta lezione

Basta con i masterplan! (perché non funzionano più)

Bologna: l’arcipelago della conoscenza per la rigenerazione diffusa · Napoli: rigenerazione urbana a volume zero e con tanta capacitazione sociale

472

542

Sesta lezione

Un protocollo per l’urbanogenesi incrementale

Imparare dalla natura, e da un viadotto · Un processo in tre fasi incrementali (più una preliminare) · Apprendere dalle esperienze mature: Marsiglia, Lione, Nantes, Barcellona, Amsterdam, Rotterdam e l’eresia di Detroit · Il ritorno del tempo

568

Settima lezione

La rigenerazione urbana è adattiva e probabilistica, o non serve a nulla

What if?

580

Bibliografia

Note

La capacità di inventare, bisogna ammetterlo con umiltà, non consiste nel creare qualcosa dal nulla, ma dal caos.

Mary Shelley, Frankenstein o il moderno Prometeo, 1818

«La scuola tradizionale ha insegnato come si deve dire una cosa. La scuola democratica insegnerà come si può dire una cosa, in quale fantastico universo di modi distinti di comunicare noi siamo proiettati nel momento in cui abbiamo da risolvere il problema di dire una cosa»1 così Tullio De Mauro, prestigioso linguista e accademico della crusca, scriveva nel 1979. Anche i tradizionali corsi universitari di urbanistica hanno spesso insegnato “come si deve fare una cosa” (un piano, una norma, un disegno, un progetto), escludendo – fuggendo talvolta –il “come si può fare una cosa”. Nei miei corsi, invece, ho sempre insegnato, attraverso una costante conversazione con le studentesse e gli studenti, come si può comprendere lo stato di crisi di una città, come si può risolvere un problema urbanistico, come si può coinvolgere la comunità, come si può inserire una funzione che ne abiliti altre, come si può progettare uno spazio pubblico generativo e inclusivo. L’insegnamento, ma anche l’amministrazione e il dibattito dell’urbanistica sono rimasti prevalentemente confinati nella confortevole dimensione conformativa – come si deve fare – invece che navigare con più coraggio nella dimensione performativa – come si può fare, e in quanti modi diversi.

Già nel 1968 Giancarlo De Carlo, architetto e urbanista militante e mentore di una scuola di pensiero critico, aveva messo in discussione l’insegnamento

L’urbanistica democratica deve saper attivare la rigenerazione urbana in un fantastico universo di modi distinti di progettare la riqualificazione della città consolidata e la riparazione delle aree degradate, per migliorare la vita delle persone.

universitario che si autolegittimava fornendo risposte preconfezionate – che anche De Carlo chiamava i “come si deve” – a problematiche complesse, senza costituire un contesto dove si potessero analizzare le questioni attraverso i come si può e, soprattutto, i perché: massimizzare la qualità della vita di un quartiere perché possa facilitare la socialità, lo scambio e la confortevolezza dell’abitare; progettare abitazioni popolari perché costituiscano una infrastruttura sociale; progettare architettura perché possa generare un valore condivisibile e arricchire una comunità (De Carlo, 2018). Sono ancora oggi questioni cruciali, spesso senza risposta.

Il libro con le sue sette lezioni vuole colmare questa lacuna, affrontando l’urbanistica democratica nelle sue capacità di saper attivare la rigenerazione urbana in quel fantastico universo di modi distinti di progettare la riqualificazione della città consolidata e la riparazione delle aree degradate e in declino, in cui urbanisti, architetti, ingegneri, designer (ma anche storici dell’arte, artisti, agenti sociali, operatori economici e molte altre figure, come vedremo) sono proiettati nel momento in cui devono risolvere il problema di migliorare la vita delle persone che abitano le città.

«La rigenerazione urbana è un atto politico». Per alcuni può sembrare un’affermazione esagerata, per altri scontata. Nel corso del libro cercherò di argomentare perché, invece, è un’affermazione che pretende di prendersene cura per esercitare il potere onomaturgico della

parola e trasformarla in azione, politica prima che tecnica, sociale prima che economica, culturale prima che edilizia.

Serve un’urbanistica della rigenerazione che sia capace di attivare quel “recupero democratico” che insegnava e professava Vincenzo Cabianca (1980), il mio indimenticato mentore che mi ha insegnato a saper vedere l’urbanistica e la pianificazione territoriale come un agire politico attraverso processi complessi e multidimensionali che vivono nell’intersezione delle scienze, delle arti e della comunicazione (e persino della poesia).

Nei suoi quasi sessanta anni di insegnamento, di attivismo culturale e di attività professionale sul campo ha sempre sostenuto che «la centralità della conoscenza scientifica e umanistica, cioè la centralità della formazione prima dell’informazione, la centralità dell’ uomo come intellettuale e del territorio come territorio culturale, naturale e storico, la condizione di libertà e creatività nella partecipazione allo sviluppo sotto forma ecologica, biologica, economica, culturale e sotto forma politica, sono elementi determinanti e alla base delle motivazioni, del senso e dei significati della pianificazione e dell’urbanistica» (Cabianca 1996). Ha sempre combattuto – e io gli devo immensa gratitudine per avermi trasmesso l’eredità della sua battaglia – perché l’urbanistica smettesse di pianificare azioni insostenibili senza regole utili e rispettate e caratterizzate abbondantemente da regole inutili fatte rispettare, postulando, invece, un ’urbanistica molto più complessa dello scrivere regole destinate a non essere applicate e del disegnare opere pubbliche e infrastrutture senza sostenibilità nel reale, «fingendole destinate al migliore dei mondi» (ibidem). Un’urbanistica che produce già i relitti della sua inattuazione, che programma già l’obsolescenza delle sue destinazioni d’uso, che genera piani senza tempo e, quindi, senza nemmeno spazio e vita.

Sette lezioni di rigenerazione urbana, una rapsodia dell’agire politico

Smettere di scrivere regole destinate a non essere applicate è l’intento anche di questo libro, che vuole recuperare la dimensione politica, progettuale, generativa, riparativa, sociale, culturale ed economica di un’urbanistica che ambisca a – e ci riesca – stimolare, guidare, progettare, governare la rigenerazione urbana, cioè la capacità di riattivare il metabolismo delle città compromesso dalle situazioni di crisi e di ricostituire il senso di urbanità e le condizioni di progresso dell’umanità, invece che agire in una frenesia espansiva, erosiva e predatoria ormai inapplicabile, inappropriata e insostenibile.

Per me, quindi, la rigenerazione urbana è un “atto biopolitico”2, perché richiede e produce decisioni che hanno effetti sulle persone e sulla natura.

Urbanistica e rigenerazione urbana non sono sinonimi e non appartengono nemmeno allo stesso campo semantico, anche se qualcuno tende a usare la seconda per risolvere i fallimenti della prima.

Io userò “urbanistica” per indicare la disciplina (non solo una tecnica) della conformazione dello spazio urbano nel suo sviluppo storico orientata a regolare funzioni, usi e infrastrutture per la vita delle persone, a stabilire le regole comuni per l’attuazione dei progetti, a garantire l’equilibrio degli interessi nella negoziazione efficace ed equa della rendita fondiaria, a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale. Una disciplina che genera un «ordine politico capace di organizzare e plasmare attorno a sé gli elementi sociologici, architettonici e ambientali della comunità», come scriveva Adriano Olivetti (2014), carismatico imprenditore e politico, nel suo fondamentale libro-manifesto del 1945 che intendeva riformare lo stato italiano attraverso una nuova cultura delle città.

Userò “rigenerazione urbana” per designare un sistema complesso e integrato di politiche, azioni e cooperazioni

tra pubblico, privato e terzo settore, volto a promuovere l’innovazione urbana e orientato ad aumentare la biodiversità, la vivibilità e la sicurezza dei contesti urbani in crisi, attraverso l’intervento sugli immobili pubblici e privati, sugli spazi pubblici e sulle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo delle relazioni sociali e del senso di comunità, anche attraverso la garanzia della presenza e il potenziamento dei servizi terziari di prossimità e delle attività socio-culturali, garantendo la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la sostenibilità e la resilienza ambientale, stimolando l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l’efficientamento idrico ed energetico degli edifici.

Urbanistica e rigenerazione urbana, pertanto, hanno obiettivi convergenti – almeno per chi condivide il medesimo paradigma di sviluppo – ma usano diversi strumenti, seguono percorsi differenti e coinvolgono in maniera diversa gli attori, come argomenterò nel prosieguo del libro.

Il libro non è un manuale, perché contraddirei il mio assunto che la rigenerazione urbana non può essere descritta e regolata in maniera universale, né è un elenco di pratiche da cui desumere insegnamenti, ma si svolge lungo sette lezioni che conducono i lettori dentro le mie elaborazioni concettuali di studioso e a seguire gli insegnamenti della mia esperienza sul campo di progettista e amministratore. Si presenta volutamente come una rapsodia, perché non segue uno schema fisso, ma si articola come un insieme di spunti narrativi, anche molto diversi tra di loro per ritmo e armonia (direbbe un compositore), che conferiscono toni quasi improvvisativi alla narrazione: accelerazioni e rallentamenti, parti più andanti e altre più briose scandiscono il tempo del libro. Come nelle rapsodie musicali, possiede un tema dominante che ne fa assumere un tono politico e, come i

Sette lezioni di rigenerazione urbana, una rapsodia dell’agire politico

rapsodi dell’antica Grecia, io immagino la mia narrazione come un discorso pubblico che esca dalle pagine scritte per diffondersi nelle aule universitarie e nelle piazze attraverso i lettori che se ne fanno interpreti nel loro vario agire urbanistico e che la usano per confutare i dogmi che hanno sterilizzato la vera natura compositrice (di spazi e di emozioni) dell’urbanistica. Sono sette lezioni che io stesso ho imparato dalla pratica e dallo studio e che diventano altrettante letture per costruire una propria posizione su un tema onnipresente nell’agenda delle politiche urbane ma che troppo spesso viene affrontano con scontata retorica o con tracotante presunzione di verità. Userò spesso lezioni apprese dalle città che hanno avviato processi di rigenerazione urbana e che ne hanno mostrato innovazioni, potenzialità o criticità, permettendomi di capire alcune questioni e consentendo ai lettori di vedere gli esiti concreti delle politiche urbane di rigenerazione, comprenderne le procedure utilizzate e riconoscerne le trappole da evitare nell’utilizzo come insegnamento e guida.

Naturalmente, non tutti i casi e le esperienze che racconto sono buone pratiche e ne condivido gli esiti (ma si comprenderà sempre quando mi piacciono). Li indago e li uso come prove del ragionamento, come in un’indagine forense di un’urbanistica che lavora su indizi e prove, su materiali e tracce e non solo sui moventi e gli esiti. Per questo, espongo e analizzo anche progetti “ mostruosi”, perché anch’essi mostrano qualcosa. I mostri sono capaci di fare cose straordinarie e sono strumenti per prevedere il futuro – come sostiene Annalisa Metta (2022), professoressa di architettura del paesaggio all’Università di Roma Tre – poiché mostrano qualcosa che sta avvenendo da qualche parte e che potrebbe avvenire da qualche altra, o dappertutto.

I Romani – ricorda – usavano il monstrum, il portentum e il prodigium nell’ambito delle loro arti divinatorie

per predire il futuro. I progetti urbani – anche quelli mostruosi – quando ci fanno vedere qualcosa di nuovo, di imprevisto che ci spaventa o di bellissimo che ci meraviglia, sono capaci di portarci verso condizioni di esperienze urbane inaudite che possono atterrirci o sedurci.

La rigenerazione urbana non procede solo per luoghi graziosi e confortevoli, ma – come la natura – talvolta genera variazioni inaspettate e straordinarie, organismi ibridi, apparentemente mostruosi, ma solo perché mai visti prima. Spetta al nostro ragionamento critico comprendere se anche quella mostruosità è l’indizio di qualcosa, una riserva di diversità, o è un errore da riparare.

Jacques Derrida, immaginifico filosofo francese del decostruttivismo, indicava con chiarezza come affrontare i mostri: «un mostro è ciò che appare per la prima volta e, di conseguenza, non è riconosciuto. Un mostro è una specie per la quale non abbiamo ancora un nome, il che non significa che la specie sia anormale, cioè la composizione o l’ibridazione di specie già note. Il futuro è necessariamente mostruoso: la figura del futuro, cioè ciò che può solo essere sorprendente, ciò a cui non siamo preparati, è annunciata dai mostri. Un futuro che non fosse mostruoso non sarebbe un futuro, sarebbe soltanto un domani prevedibile, calcolabile e programmabile»3 . Dobbiamo, quindi, saper accogliere, e non sconfiggere, le chimere, quegli organismi composti da parti di altre creature che, da esseri indecifrabili, diventano l’enigma stesso dell’umanità, archetipi di quella complessità che è parte inestricabile degli esseri umani, immagini della potenza della biodiversità: «quale chimera è dunque l’uomo? – si chiedeva il filosofo e teologo francese Blaise Pascal – Quale novità, quale mostro, quale caos, quale soggetto di contraddizione, quale prodigio!»4. Un mostro è, sì, un caos, ma è anche un prodigio. Anche quando racconto di pratiche e luoghi belli e di seducenti chimere, so sempre che «il bello è solo l’inizio

Sette lezioni di rigenerazione urbana, una rapsodia dell’agire politico

La rigenerazione urbana è popolata di chimere prodigiose, di mostri profetici e di angeli tremendi, che bisogna saper riconoscere per non rifiutare le opportunità di alcuni o non cadere nelle trappole di altri.

del tremendo, che sopportiamo appena, e il bello lo ammiriamo così perché incurante disdegna di distruggerci. Ogni angelo è tremendo»5 , come scriveva il poeta tedesco Reiner Maria Rilke nella prima delle sue Elegie duinesi. La rigenerazione urbana è popolata di chimere prodigiose, di mostri profetici e di angeli tremendi, che bisogna saper riconoscere per non rifiutare le opportunità di alcuni o non cadere nelle trappole di altri.

I casi e le esperienze che indago sono tutti europei poiché, pur nelle specifiche differenze, agiscono entro una visione politica e giuridica non troppo dissimile e spesso condividono il medesimo schema concettuale e operativo prodotto e finanziato dall’Unione Europea. Solo in qualche caso farò riferimento a esperienze statunitensi, quando serviranno a mostrare prototipi o quando la loro rilevanza ne ha fatto elementi paradigmatici che poi sono stati adattati al contesto europeo, consci che oggi gli Stati Uniti rischiano di fare lunghi passi indietro sull’azione climatica e sulla rigenerazione sostenibile. Di ogni lezione dalle città europee non esporrò tutti i contenuti, la pedissequa narrazione dei fatti e dei protagonisti, ogni data e ogni dettaglio perché, benché importanti per capirle, avrebbero appesantito l’intento di questo libro che è quello di disegnare la rigenerazione urbana per tratteggi, per elementi fondativi e metodologici. Per questo motivo rimando frequentemente a studi e ricerche più approfonditi da altri studiosi per indagare verticalmente la rigenerazione urbana delle città europee

che cito. Il libro si concentra su “come si possono dire le cose”, rimandando alla bibliografia “come si devono dire le cose”.

È un libro scritto pensando, camminando, progettando, amministrando, dialogando e studiando. Soprattutto è un libro scritto all’aperto, respirando la realtà. Perché l’urbanistica non si fa seduti a un tavolo tecnico compulsando codici e manuali, ma si fa agendo nello spazio reale, conflittuale, negoziale, caotico delle città, lasciandosi sedurre dal senso della meraviglia che posseggono (Molinari, 2023). Quando invoco la meraviglia che le città devono suscitare non dimentico mai la raccomandazione di Italo Calvino, grande intellettuale dalla scrittura feconda, quando prescriveva che «di una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda»6, e oggi le città esprimono una miriade di domande, differenti, plurali, multilingue, e anche di voglia di tornare a essere sorpresi.

Un buon urbanista deve rimanere sempre in ascolto di ciò che lo circonda ed essere sensibile alle vibrazioni del reale, deve essere un buon rabdomante per percepire in tempo i luoghi profetici che aprono squarci nel tessuto del presente da cui intravedere il futuro. E poi sia il rabdomante che il rapsodo utilizzano un bastone (rhábdos, appunto) e quindi in un libro che voglia essere una rapsodia dell’agire urbanistico l’autore non può che essere un rabdomante del suo mutare.

Ancora di più la rigenerazione urbana deve avere sensibilità rabdomanti, prima di tutto respirando l’atmosfera dei luoghi, comprendendone il genio, non solo quello storico, ma anche quello attuale e in evoluzione. Talvolta incontreremo un genio saggio, altre volte uno spirito maligno, altre volte ancora un genio impertinente o una naiade, sarà Dafne o forse Egeria. O, talvolta, ci faremo guidare da Proserpina, la dea che presiede alla

Sette lezioni di rigenerazione urbana, una rapsodia dell’agire politico

rigenerazione della terra. Non importa con chi, perché la rigenerazione urbana si fa sempre con quello che la natura urbana offre, con le persone e le risorse locali e senza troppe sofisticazioni. Si può aggiungere una componente modificativa, una nuova materia o una comunità proveniente da altri luoghi per aumentare la biodiversità, ma non tutto può provenire dall’esterno, scaturito solo dalla mente razionale, altrimenti non si innesca quella che io chiamo “urbanogenesi” e tutto diventa un’ operazione arrogante e prepotente (e dagli esiti incerti), invece che un atto sensibile e abilitante, prodotto fecondo della mente empatica che entra in relazione con i luoghi e le comunità e ne sente il respiro respirando con essi.

Le parole sono importanti, soprattutto quando alcune perdono la loro carica innovativa e diventano termini abusati è meglio sostituirle con parole più adeguate. Per questo nella parte conclusiva del libro userò sia “rigenerazione urbana” sia “urbanogenesi” per sottolineare le differenze. Nel primo lemma, “urbano” è un attributo, una precisazione del luogo dove accade la rigenerazione che prevalentemente è di tipo economico con una verniciata di sociale e culturale. Nel secondo lemma, invece, urbano è il presupposto della generazione, la sua stessa radice, cioè il significato fondamentale della parola. L’urbanogenesi è, quindi, un processo di generazione di urbanità, cioè di spazio dell’abitare, con indispensabili valori culturali, conseguenti effetti economici, necessari impatti sociali e imprescindibili responsabilità ecologiche.

Ogni capitolo inizia con una citazione apparentemente eterodossa rispetto all’urbanistica. Questa estraneità, però, è solo apparente, perché attingere a una enciclopedia cognitiva più ampia mi permette di spiegare meglio come la rigenerazione urbana non sia una questione che attiene a una sola disciplina o a un insieme

di settori funzionali, ma essa è appunto urbana e quindi umana, molto umana, onnicomprensiva del tutto. La rigenerazione urbana ci circonda e ci riguarda, agisce nella dimensione culturale, in quella dei diritti e nel costume, cioè nei comportamenti.

Per questo, in ogni lezione faccio spesso riferimento alla letteratura e all’arte, alla filosofia e alla musica, al design e alla moda, cito libri, film o opere d’arte che mi permettono di spiegare meglio alcuni concetti complessi o di rafforzare con le emozioni delle arti l’importanza della tecnica. Usare esempi tratti dalla quotidianità mi aiuta a rendere memorabili alcuni concetti. Come faccio nelle mie vere lezioni universitarie, uso riferimenti desunti dalla cronaca o dal costume per fornire ai lettori immagini mnemoniche per fissare i concetti e poterli richiamare quando sarà utile utilizzarli.

Non è solo un artificio retorico o didattico, ma per me è la condizione che per parlare di città, di urbanistica e di rigenerazione urbana occorra parlare di tutto quello che ci circonda, della vita, del costume, delle arti, della politica, dell’economia e della geografia. La rigenerazione urbana, in particolare, è in simbiosi con il tutto, reagisce agli stimoli ambientali e connettendosi con le persone non genera solo nuovo spazio ma anche nuova cultura urbana, stimola economie e compone linguaggi, coinvolge comunità e attrae persone. Potrei dire che la rigenerazione urbana è la vita con altri mezzi.

Le arti, in particolare, oggi hanno intrapreso con decisione – mantenendo una tradizione di impegno civile e di lotta che parte dagli anni Sessanta attraverso alcuni esponenti più sensibili e militanti – la strada dell’attivismo climatico, del reclamo dei diritti delle persone, della multiculturalità, e attraverso eventi, installazioni e prodotti indicano la strada del neoantropocene che la rigenerazione urbana deve percorrere. Inoltre, le arti parlano un linguaggio esteso consentendomi di suscitare ricordi,

Sette lezioni di rigenerazione urbana, una rapsodia dell’agire politico

19

metafore, emozioni nelle lettrici e nei lettori per rendere più comprensibile e memorabile un concetto urbanistico. Sono soprattutto la moda7 e l’arte contemporanea che mi forniscono riferimenti e riflessioni utili a spiegare alcuni concetti, poiché la prima come l’urbanistica si occupa di accogliere i corpi (e non di cogliere la rendita) e la seconda, anch’essa, si preoccupa di suscitare in noi una vibrazione narrativa (e non una vibrazione remunerativa). Entrambe, inoltre, definiscono l’orizzonte visuale della vita contemporanea e, quindi, permettono di capire come abitarla. La moda, più velocemente di quanto faccia ancora l’urbanistica convenzionale, sente in anticipo il tempo e percepisce immediatamente il colore del tempo. Con la sua rapidità di produzione per l’alta rotazione delle collezioni è un sensore accurato e con meno latenza di altre arti: percepisce i segnali, reagisce all’ambiente e anticipa con immediatezza l’abito e, quindi, stimola l’abitare, non solo nel senso del vivere in una casa ma nel senso di “stare nel mondo”, con una postura, con un linguaggio, con un’abitudine. È sempre di più un sistema articolato «che innerva la quotidianità delle nostre vite – dalla dimensione privata di noi nelle nostre case davanti allo specchio a quella pubblica delle città in cui ci muoviamo – e nel quale, tra silenzio e clamore, euforia e disincanto, si confrontano e si intrecciano creatività, autorialità, cultura, comunicazione, mercato, impegno» (Frisa, a cura di, 2024).

Abito e abitare connotano la nostra umanità, sono la cifra estetica con cui ci relazioniamo con il mondo e con sempre maggiore consapevolezza connotano anche la nostra postura etica. «Abitare non significa essere circondato da qualcosa né occupare una certa porzione dello spazio terrestre. Significa intrecciare una relazione talmente intensa con certe cose e certe persone da rendere la felicità e il nostro respiro inseparabili. Una casa [un abito] è un’intensità che cambia il nostro modo

d’essere e quello di tutto ciò che fa parte del suo cerchio magico. […]

Costruiamo case [indossiamo abiti] per accogliere in una forma di intimità la porzione di mondo – fatta di cose, persone, animali, piante, atmosfere, eventi, immagini e ricordi – che rendono possibile la nostra stessa felicità» (Coccia, 2021).

La città non è solo habitat ma è l’abito del collettivo, è il modo con cui il corpo biopolitico si esprime, dialoga, si relaziona, connette, attrae o respinge, manifesta o solidarizza.

La città, quindi, non è solo habitat ma è l’abito del collettivo, è il modo con cui il corpo biopolitico si esprime, dialoga, si relaziona, connette, attrae o respinge, manifesta o solidarizza. La città veste il nostro ipercorpo e ne comunica le istanze8. Per questo la rigenerazione urbana non può limitarsi a risanare il tessuto epidermico, ma deve riattivare il tessuto emozionale, l’armatura connettiva e la struttura sociale che permettano alla comunità che riabiterà l’area rigenerata di riattivarne le abitudini urbane, di reindossare gli abiti sempre più complessi e diversificati dell’homo urbanus, la nuova specie urbana che dovrà abitare il pianeta (Carta, 2022).

Insomma, l’urbano ci circonda e noi vi siamo embricati dentro. «Sono un essere urbano, niente di ciò ch’è urbano ritengo estraneo a me», direi, parafrasando Publio Terenzio Afro nell’Heautontimorùmenos, una commedia del II sec. a.C.

Benché sia un libro che indaga nelle città e nell’ urbanistica europea – con qualche incursione in quella americana – ha il suo campo d’azione in Italia, dove esercito le mie responsabilità educative, professionali e amministrative, quindi politiche. È un libro dedicato agli studenti e agli studiosi italiani, che vogliano uscire

Sette lezioni di rigenerazione urbana, una rapsodia dell’agire politico

Sono sette lezioni per tutte e tutti, perché chi non si interessa di città è incompleto, vivendo immerso quotidianamente in un ambiente che non comprende, di cui sconosce dinamiche, relazioni, conflitti e opportunità.

dalla asfittica dimensione dell’urbanistica conformativa e regolatoria delle città in ormai impensabile espansione per entrare nella più fertile, necessaria, vibrante rigenerazione urbana delle città che pretendono riparazione del degradato, riattivazione del dismesso, riaffermazione dei diritti, eliminazione delle diseguaglianze, riappropriazione della natura. Anche gli amministratori pubblici, gli imprenditori e i numerosi attori del terzo settore che agiscono sul palcoscenico della rigenerazione urbana potranno trovare una mappa utile per orientarsi nel caos delle pratiche e delle normative e dotarsi di una cassetta degli attrezzi a cui attingere gli strumenti più adeguati all’azione, trovandovi anche le istruzioni per forgiarne di nuovi e più adatti alle specifiche realtà urbane entro cui agiscono.

Sono sette lezioni per tutte e tutti, perché chi non si interessa di città, di urbanistica e di rigenerazione urbana è incompleto, non riesce a esercitare pienamente il suo ruolo di specie urbana, vivendo immerso quotidianamente in un ambiente che non comprende, di cui sconosce dinamiche, relazioni, conflitti e opportunità. Sarebbe come un animale che si ritrova improvvisamente in un ambiente che non conosce: muore di fame o diventa subito preda di specie più forti.

Capire come stanno cambiando, evolvendosi, le città attraverso la sempre più presente rigenerazione urbana è indispensabile non solo come cittadini, imprese e decisori, ma anche come attori che sempre più spesso e con progressiva consapevolezza concorrono al progetto

di rinascita di una città, agendo con la mente collettiva e connettiva che per esprimersi al meglio ha bisogno di conoscere l’ambiente che la circonda. Per questo, pur essendo un libro scientifico, usa un linguaggio ampio e argomentativo che possa riuscire a conversare con il più vasto spettro di lettori, anche per stimolarli a non essere solo fruitori o, peggio, consumatori della rigenerazione urbana, ma ad agire in una dimensione di maggiore attivismo, responsabilità, proposta e coproduzione.

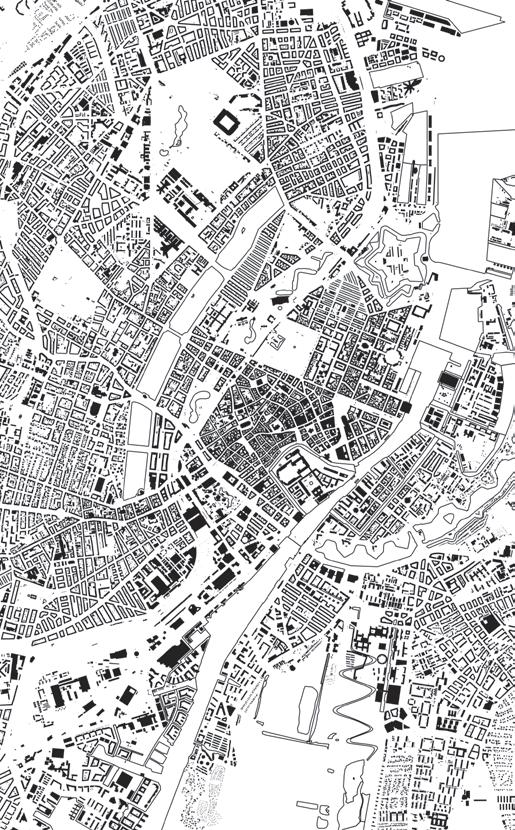

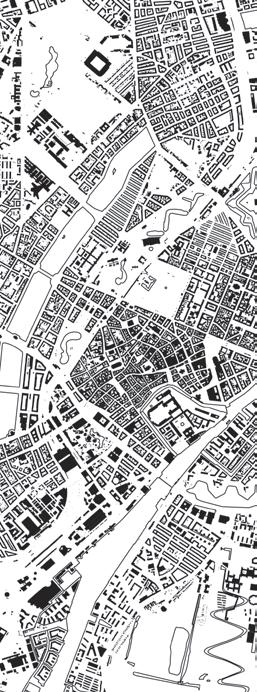

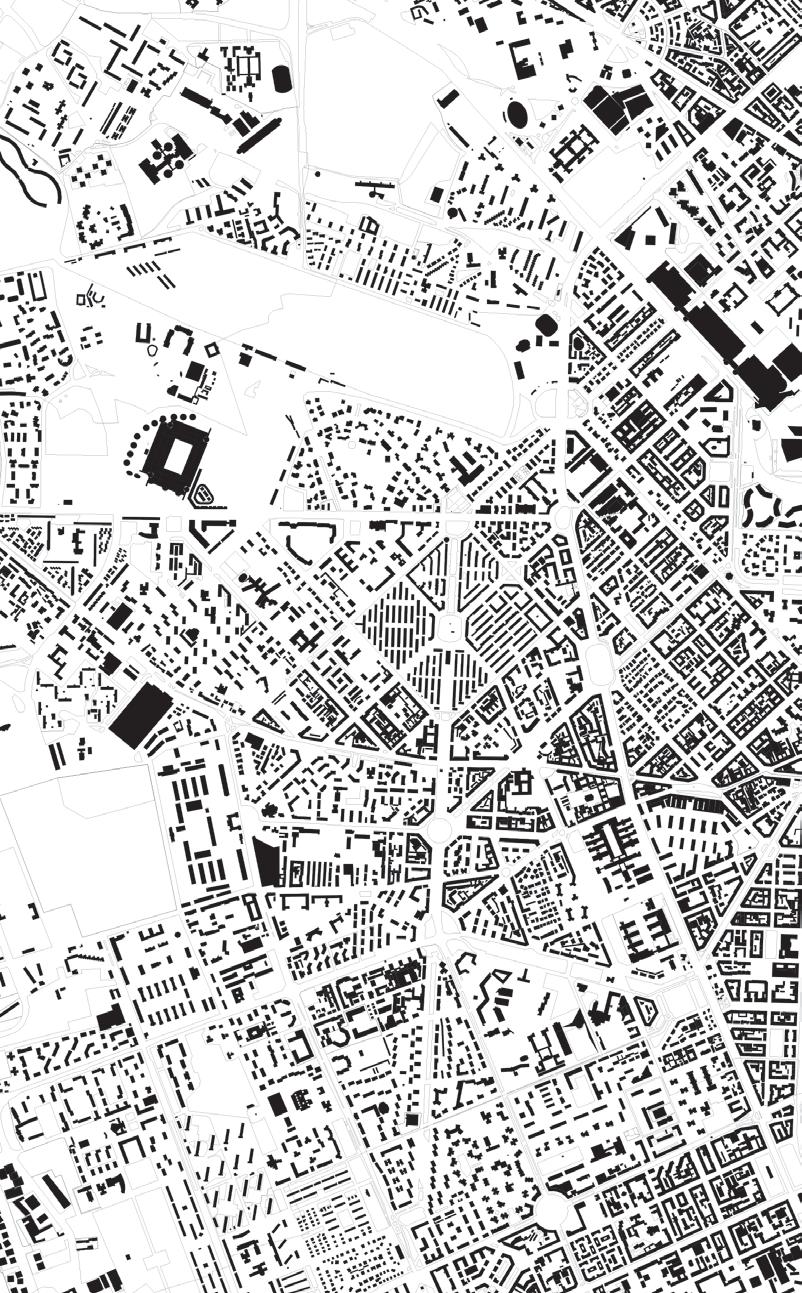

Infine, è un libro senza immagini per due motivi, il primo perché ormai ogni lettore può trovare online le immagini corrispondenti alle pratiche che cito, scegliendo quelle che preferisce approfondire, non limitandosi alla selezione che avrei potuto fare io all’interno del libro. Il secondo motivo è invogliare i lettori a visitare personalmente le città, i quartieri, i parchi, le piazze, i tetti, i musei, le scuole, i laboratori di cui parlo per comprenderli attraverso emozioni reali, percependo le loro vibrazioni narrative, arricchendoli con i loro corpi per comprenderne i reali utilizzi, per connotarli con le loro emozioni empatiche o respingenti, per completarli con i flussi relazionali del loro muoversi nello spazio urbano.

Un libro per “urbamanti”, per chi ama le città e sa prendersene cura per generare un futuro differente.

Sette lezioni di rigenerazione urbana, una rapsodia dell’agire politico

Prima lezione

Rigenerazione urbana: quando è nata, a chi serve?

«Per ogni parola che usiamo, diamo per acquisite tantissime informazioni. Per esempio, se dico “buongiorno” a una persona, do per scontato che essa abbia la mia stessa percezione di cosa sia il giorno, ma anche che provenga da una zona del mondo nella quale ci si saluta in questo modo. […] Potrebbe pure accadere che una frase che io interpreto come un semplice saluto, o un buon augurio, risulti offensiva, o corrisponda a un’imprecazione, in un’altra lingua, con un’altra cultura alle spalle»1, scrive Vera Gheno, sociolinguista militante, per introdurre il valore della “enciclopedia dei saperi condivisi” che ci permette di parlare senza ripartire tutte le volte da zero. Ritengo quindi indispensabile in un libro sulla rigenerazione urbana conoscerne la genesi per rintracciarne le matrici, anche linguistiche, e seguirne l’evoluzione a partire dalle radici comuni fino alle frastagliate fronde delle attuali configurazioni che compongono una chioma ampia, rigogliosa, frattale, dove ogni ramo e foglia sono pronti a generare una nuova biforcazione che amplierà l’ampiezza dello spettro della rigenerazione urbana. Insomma, è importante ricostruire l’enciclopedia dei saperi condivisi per essere sicuri che quando pronunciamo “rigenerazione urbana” intendiamo tutti la stessa cosa. Voglio iniziare ricostruendo la nascita della rigenerazione urbana in Europa, rintracciandone i primi semi, anche quelli che poi non sono germogliati del tutto. Il filone americano, invece, ha altra genesi e, soprattutto, modalità di regolazione, investimento e realizzazione diversi e quindi sarà trattato in questo libro solo per

Rigenerazione urbana: quando è nata e a chi serve?

Un libro per “urbamanti”, per chi ama le città e sa prendersene cura per generare un futuro differente.

Il libro affronta temi e strumenti della rigenerazione urbana e dell’urbanistica democratica a suo supporto, proponendo un approccio innovativo che superi i tradizionali metodi normativi e regolatori senza predare la città pubblica. L’autore, a partire da una lunga esperienza accademica e sul campo, evidenzia come l’urbanistica debba evolvere da una dimensione conformativa a una performativa, capace di attivare processi di trasformazione inclusivi e sostenibili che definisce di “urbanogenesi”. Le sette lezioni illustrano come le città possano essere rigenerate attraverso politiche integrate, coinvolgimento delle comunità e soluzioni multidisciplinari e creative.

Le lezioni spaziano dalla genesi europea della rigenerazione urbana alle pratiche ad alta intensità di capitale o più partecipative sperimentate a Milano, Bologna e Napoli, fino ai modelli innovativi di urbanistica incrementale e adattiva di Parigi, Marsiglia, Barcellona, Friburgo, Aalborg, Amsterdam e Copenaghen. Particolare attenzione è dedicata allo spazio pubblico e ai luoghi ibridi, per rafforzare il senso di comunità, valorizzare il patrimonio culturale, migliorare la sostenibilità ecologica e incrementare l’inclusione della diversità bioculturale. Il libro si rivolge a studenti, studiosi, amministratori pubblici, imprenditori, operatori del terzo settore e cittadini, offrendo una cassetta degli attrezzi per capire le trasformazioni urbane e affrontarle da protagonisti. Con un linguaggio accessibile e ricco di riferimenti alla letteratura, all’arte, alla moda e al costume, stimola il lettore a diventare parte attiva dei processi di rigenerazione.

ISBN 979-12-5644-009-2 € 39 www.letteraventidue.com