AREE DI SERVIZIO

LUNGO

L’A22

Green Corridor Brennero-Modena.

Un nuovo modo di pensare la sosta

L’Autostrada del Brennero rappresenta da sempre una delle arterie fondamentali per la mobilità tra il Nord e il Sud dell’Europa. Lunga 314 km, congiunge il Brennero a Modena, attraversando il territorio di 4 regioni: Trentino – Alto Adige, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Tuttavia, più che una semplice infrastruttura stradale, l’A22 si configura come via di comunicazione strategica e collegamento culturale, economico, logistico e paesaggistico tra territori diversi ma profondamente connessi tra loro. Lungo il proprio tracciato, che si snoda tra paesaggi montani e panorami pianeggianti, si dispiega infatti un incessante movimento di merci, persone ed esperienze che, transitando quotidianamente, fanno uso non solo del nastro autostradale in senso stretto, ma anche dell’articolato insieme di servizi che lo affiancano.

Tra i numerosi servizi offerti, le aree di servizio assumono oggi un ruolo chiave, caratterizzato non più dalla semplice offerta di ristoro e rifornimento agli utenti in viaggio, ma dalla messa a disposizione di un vero e proprio punto di contatto tra infrastruttura, ambiente e comunità. In tal senso, si tratta di spazi che, da semplici stazioni intermedie fra una partenza e una destinazione, stanno virando verso un luogo di offerta di pausa qualitativa, che ponga l’aspetto della rigenerazione dell’utente e della relazione con il paesaggio al primo posto.

In questo scenario, l’assetto sempre più articolato della mobilità contemporanea impone una profonda revisione dei paradigmi progettuali tradizionali che – per lungo tempo – hanno regolato la relazione che intercorre tra infrastruttura e territorio. In coerenza con tale approccio, le autostrade non assolvono più alla loro primaria funzione di dispositivo di transito veloce, ma si configurano progressivamente come elementi strutturanti del paesaggio e catalizzatori di processi ambientali e culturali.

CARLO COSTA

Pertanto, nel quadro della progressiva evoluzione del panorama della mobilità, si è ritenuto opportuno avviare un dialogo strutturato con il mondo accademico, al fine di coinvolgere una prospettiva non ancora sedimentata nelle consuetudini interpretative che generalmente orientano il processo. È in tale contesto che si colloca il progetto “GIG – Gray into Green. Gray Infrastructure as support for the landscape green transformation”, che si è focalizzato su un processo di analisi e ripensamento di una selezione di aree di servizio autostradali lungo l’A22, evidenziando il loro ruolo di dispositivi complessi, analizzandone in dettaglio le peculiarità e le potenzialità e studiandone le possibili nuove articolazioni.

Al centro della ricerca, che si è concentrata su sette casi studio (Plose est, Sciliar est, Laimburg est, Adige est, Adige ovest, Campogalliano est, Campogalliano ovest), si colloca una doppia ambizione: da un lato contribuire alla progettazione di un sistema integrato di spazi capaci di attivare nuove dinamiche di sosta, superando il modello “mordi e fuggi” che ha caratterizzato a lungo la concezione funzionale delle aree di servizio; dall’altro, fornire il proprio apporto per costruire una relazione ed una valorizzazione territoriale in grado di rispondere alle sfide della transizione ecologica, della mobilità elettrica e ad idrogeno e del benessere degli utenti.

È emersa così una fotografia complessa e variegata, caratterizzata da peculiarità locali ma unita da un’esigenza condivisa: potenziare la trasformazione delle aree di servizio – già in atto – coerentemente con la velocizzazione crescente dei mutamenti tecnici, culturali e ambientali, integrando efficacemente innovazione, sostenibilità e centralità dell’utente in sosta.

L’analisi, avviata con una ricognizione dell’esistente e declinata attraverso una proposta che, pur nei suoi elementi più visionari, intende offrire uno stimolo concreto allo sviluppo della crescita di nuovi paradigmi per le aree di servizio – da sempre luoghi simbolo di Autostrada del Brennero – ha posto al centro dello studio il loro ruolo strategico di “hub territoriali”, ovvero spazi in grado di accogliere, informare, ispirare e rigenerare chi li attraversa.

L’obiettivo è raccogliere i suggerimenti della ricerca in un’ottica di prosecuzione nella trasformazione delle aree di servizio, continuando a rafforzare l’evoluzione di tali spazi in luoghi fruibili in una modalità completamente nuova, che preveda la conoscenza dei contesti locali, della valorizzazione delle loro eccellenze e della diffusione di una cultura orientata alla sostenibilità ambientale, coerente con lo spirito di innovazione e il rispetto per il territorio che rappresentano i pilastri fondanti del progetto “Green Corridor – Brennero Modena”.

SCENARI DI MOBILITÀ AUTOSTRADALE

“Emblema della percezione distratta e parziale” (Gritti et al., 2015), l’autostrada contemporanea, assieme alla ferrovia e ai viaggi aerei, è il prodotto ultimo della rivoluzione del movimento, e dei suoi potenti effetti sul viaggio e sulla conoscenza del territorio da parte delle masse. Con alcune significative differenze rispetto agli altri modi del viaggiare veloce. A differenza dei viaggi aerei – che annullano completamente lo spazio sostituendolo con una visione astratta del globo, più vicina all’atmosfera rarefatta che ai paesaggi densi di materia solida – e a quelli ferroviari – dove la velocità è percepita appena e lo scorrere dei prospetti territoriali appare distante e isolato dentro lo scompartimento e al di là del finestrino – in autostrada il contatto con la fisicità del paesaggio si avverte, per quanto in modo rapido e instabile. L’avvicinamento di luoghi territorialmente distanti, descritto da Wolfgang Schilverbusch in Storia dei viaggi in ferrovia, come fenomeno appartenente a una sorta di rivoluzione del viaggio, avviene a scapito dello spazio intermedio (Schilverbusch, 1977), ovvero con la cancellazione dell’esperienza del contatto continuo con il paesaggio compreso nel tragitto. L’autostrada rispetto a questo fenomeno non fa eccezione. Tuttavia, a differenza dei treni e degli aerei, il viaggio avviene per mezzo di veicoli individuali, e per quanto limitata dalle regole stradali e dalla disponibilità di tempo, esiste una possibilità di controllo sulle soste: quella offerta dalle aree di servizio, e dai loro spazi.

Gli spostamenti autostradali si svolgono oggi – in parte per la natura stessa dell’infrastruttura che li conduce, in parte per abitudine o necessità di chi li compie – in modo rapido, quasi esclusivamente finalizzato al raggiungimento di una meta. Il paesaggio attraversato è assunto come sfondo del viaggio e contribuisce a condensare un’immagine che spesso si solidifica in una visione collettiva (Morelli, 2005), a tratti spettacolare, a tratti conoscitiva, a tratti “di

ogni giorno”. I territori attraversati supportano la presenza delle infrastrutture autostradali forse più che nelle strade di categoria locale o di attraversamento non a pedaggio, perché non ne traggono vantaggio, se non attraverso meccanismi di interazione indiretta tra enti e gestori, come le compensazioni, pur modificandosi in modo sostanziale. Dal piano della campagna attraversata, il paesaggio delle infrastrutture autostradali si discosta dall’immagine di «autobiografia collettiva» (Metta, 2022) che rimanda alla Convenzione Europea del Paesaggio, perché non riesce a esprimere una completa integrazione tra la scala territoriale e quella locale, a svantaggio di quest’ultima.

L’autostrada è oggi un sistema parzialmente chiuso: il suo spazio è confinato, vi sono regole per il suo utilizzo, e atteggiamenti tipici consolidati nel tempo, frutto di una evoluzione che ha accompagnato la società del movimento dagli anni Sessanta ad oggi; ma è anche labilmente aperto alla percezione del paesaggio che attraversa, o almeno agli elementi più evidenti, principalmente alla grande scala (Siviero, 2020).

Il sistema autostradale, come possibile elemento fondante della città e del paesaggio (Isola 2002), appare oggi in crisi. La realizzazione delle infrastrutture è considerata uno strumento utile a stimolare la crescita economica, sia per la capacità di garantire un sistema connettivo efficiente, sia per l’indotto che la realizzazione stessa produce in termini produttivi e occupazionali. E tuttavia un sistema di trasporto efficiente non basta, se non si riflette positivamente sulla struttura del territorio, sui suoi insediamenti, sul paesaggio e sulle sue fragilità, piuttosto che divenire una presenza deteriore, che indebolisce, invece di strutturare, che ferisce invece di riparare (Savino, 2017).

Il legame, già molto labile, tra territorio e insediamenti da un lato e infrastrutture veloci dall’altro, sembra essersi limitato in alcuni casi all’opportunità di sfruttare i flussi come ricettori di informazioni commerciali, con effetti più vicini alla Las Vegas di Venturi (Venturi et al., 1972) che all’idea di una città lineare, mentre in altri non ha prodotto legami significativi con la morfologia del paesaggio e con gli spazi aperti. L’autostrada non instaura un dialogo significativo col territorio, e rimane relegata, con poche eccezioni, a quella percezione “distratta e parziale” che caratterizza oggi il viaggio veloce.

Anche partendo da questi presupposti, Alberto Ferlenga, in una riflessione sulle potenzialità del sistema territoriale lungo l’A4, si interrogava sull’opportunità di “ripensare il sistema delle aree di sosta […] in funzione delle presenze spesso sconosciute ai lati della strada” (Ferlenga 2015). Come luogo di interazione o di scambio, l’area di servizio o di sosta è terreno di un progetto che si allunga oltre i propri confini fisici, e oltre a quelli dell’autostrada in generale, in un sistema che appare oggi, nonostante le difficoltà tecniche, amministrative e normative, più realistico che nel passato.

aree di servizio per una diversa mobilità nel paesaggio

IMMAGINI

42-43. ADS Adige est e ovest. Foto aerea (2025)

44-45. ADS Plose est (2025)

46-47. Tessuto agricolo nei pressi dell’ADS Laimburg est (2025)

48. ADS Adige est: pensilina lato servizi oil (2023)

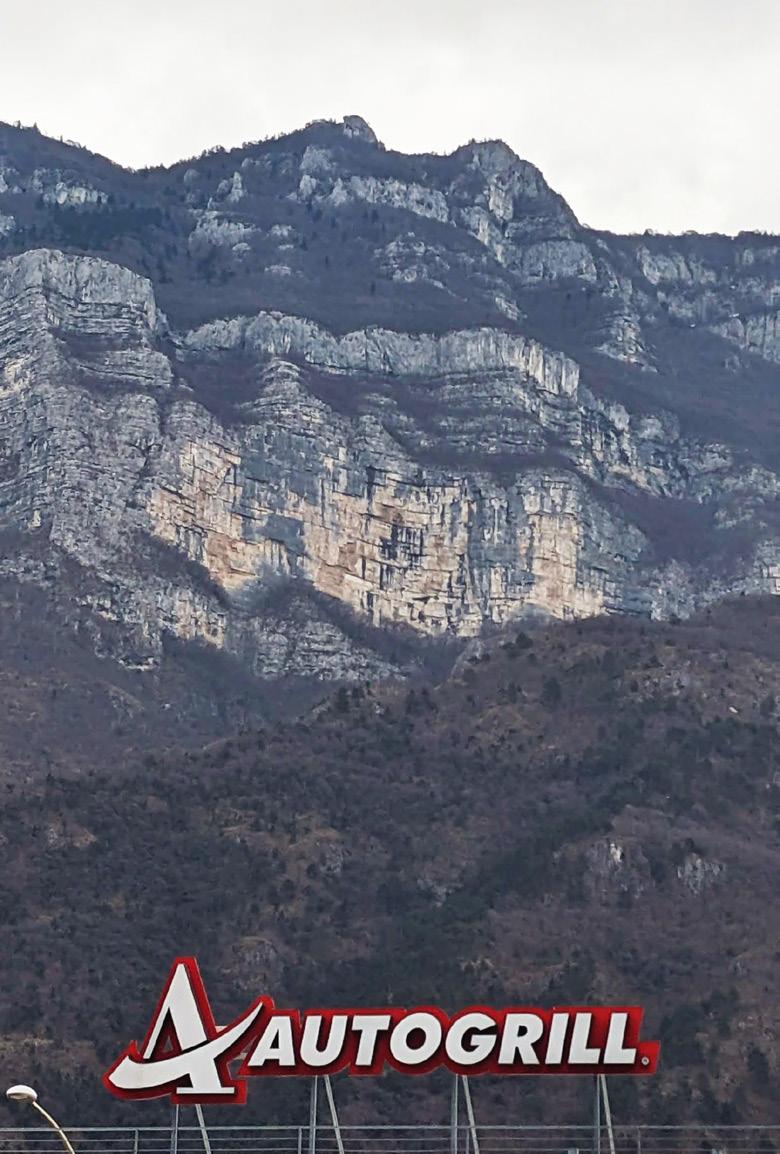

49. ADS Adige est: insegna edificio servizi di ristorazione (2023)

50-51. ADS Adige est: edificio servizi (2023)

52. ADS Sciliar. Foto aerea (2025)

53. ADS Adige est. Foto aerea (2025)

54. ADS Sciliar (2025)

55. ADS Plose (2025)

56. ADS Adige est (2025)

57. ADS Plose est (2025)

PROGETTI

Brennero

Bolzano

Trento

Modena Verona

PLOSE

Le Aree di servizio Plose est e ovest, in posizione leggermente sfalsata tra loro, si trovano adiacenti all’abitato di Bressanone (direzione nord) e a ridosso del versante che delimita la valle (direzione sud). L’estensione dello spazio e la sua organizzazione sono condizionate dalla posizione molto a ridosso del Monte Ponente, e dalla presenza della nuova circonvallazione di Bressanone, che stringono le due aree in un’asola di spazio stretta e allungata.

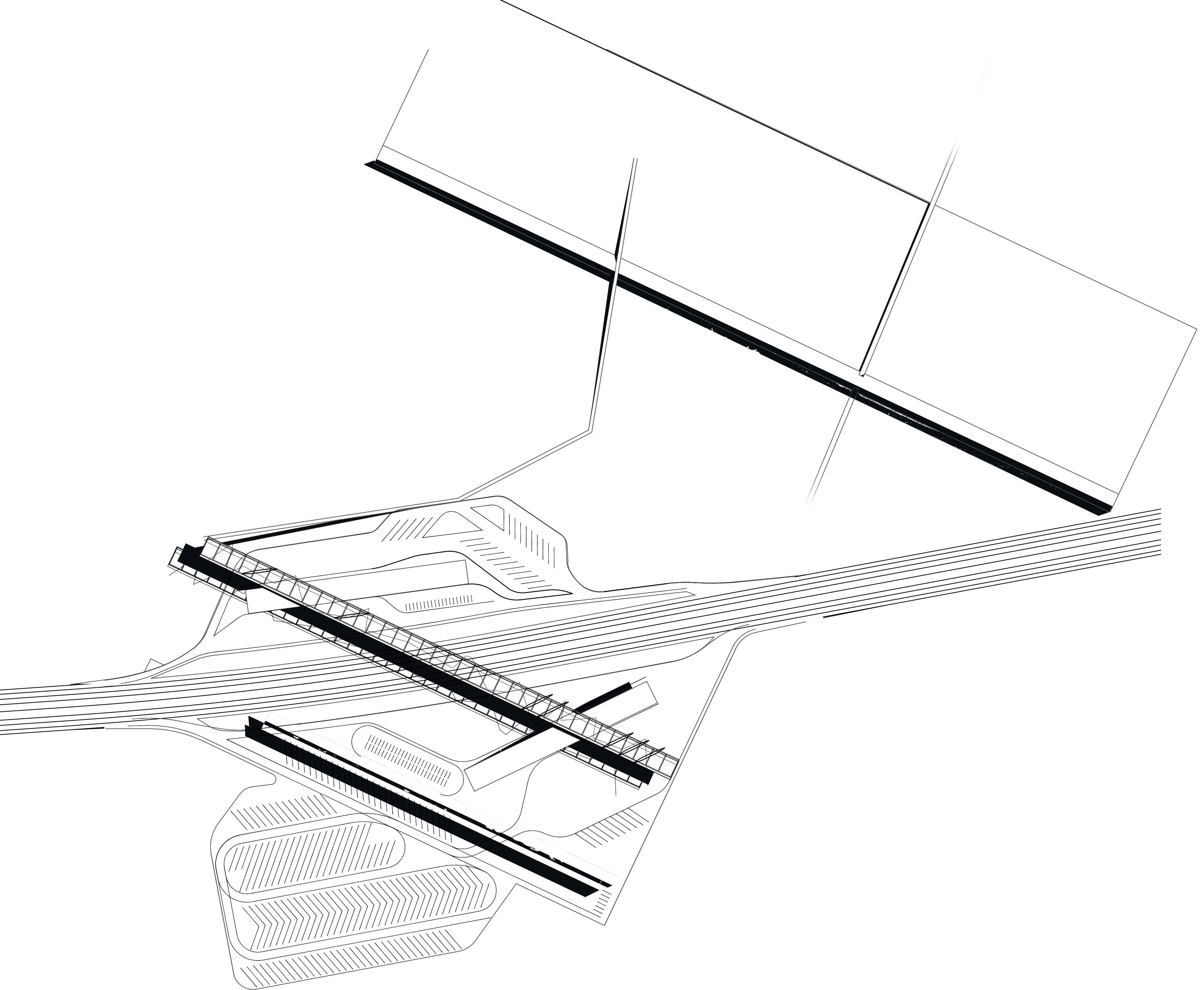

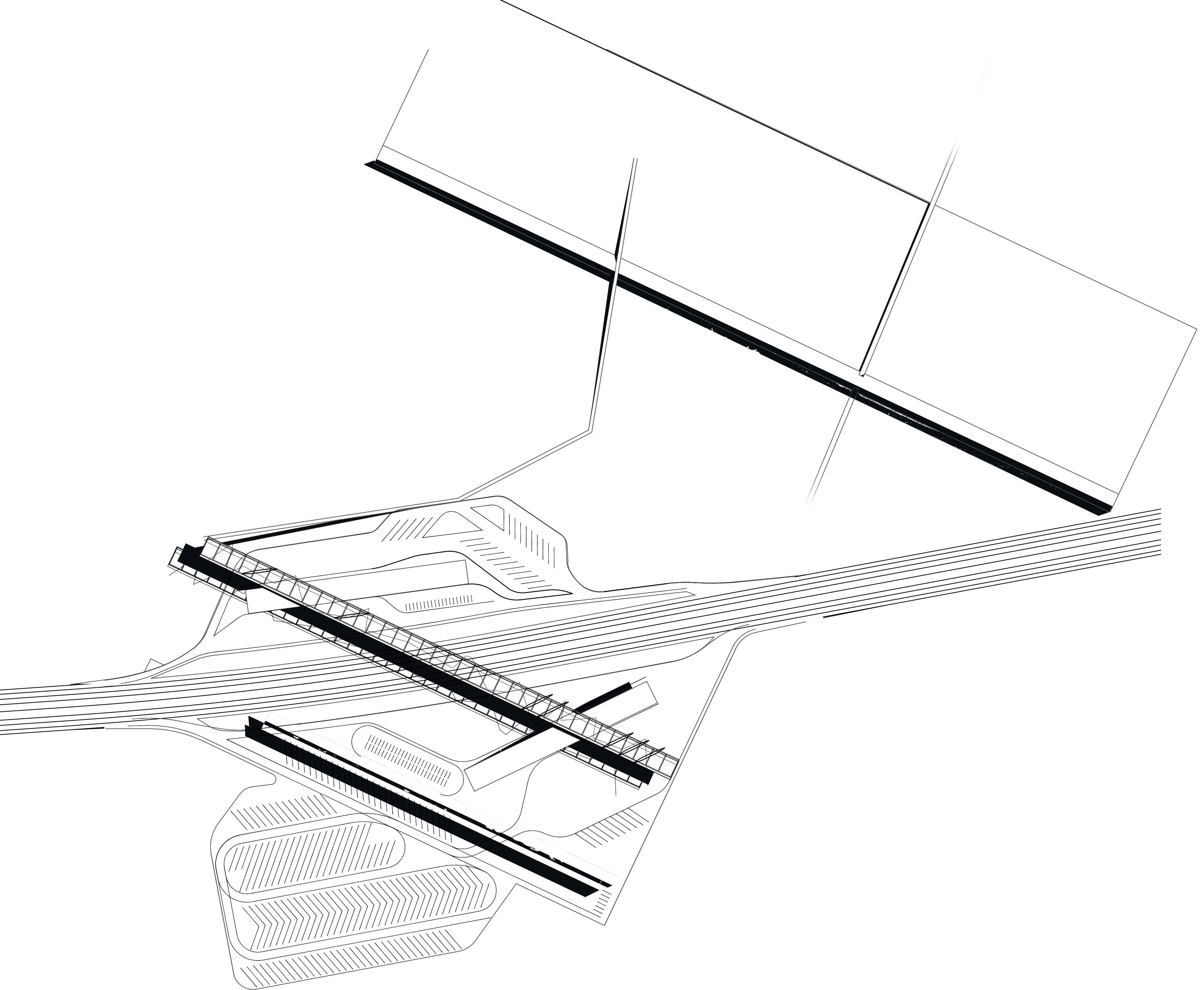

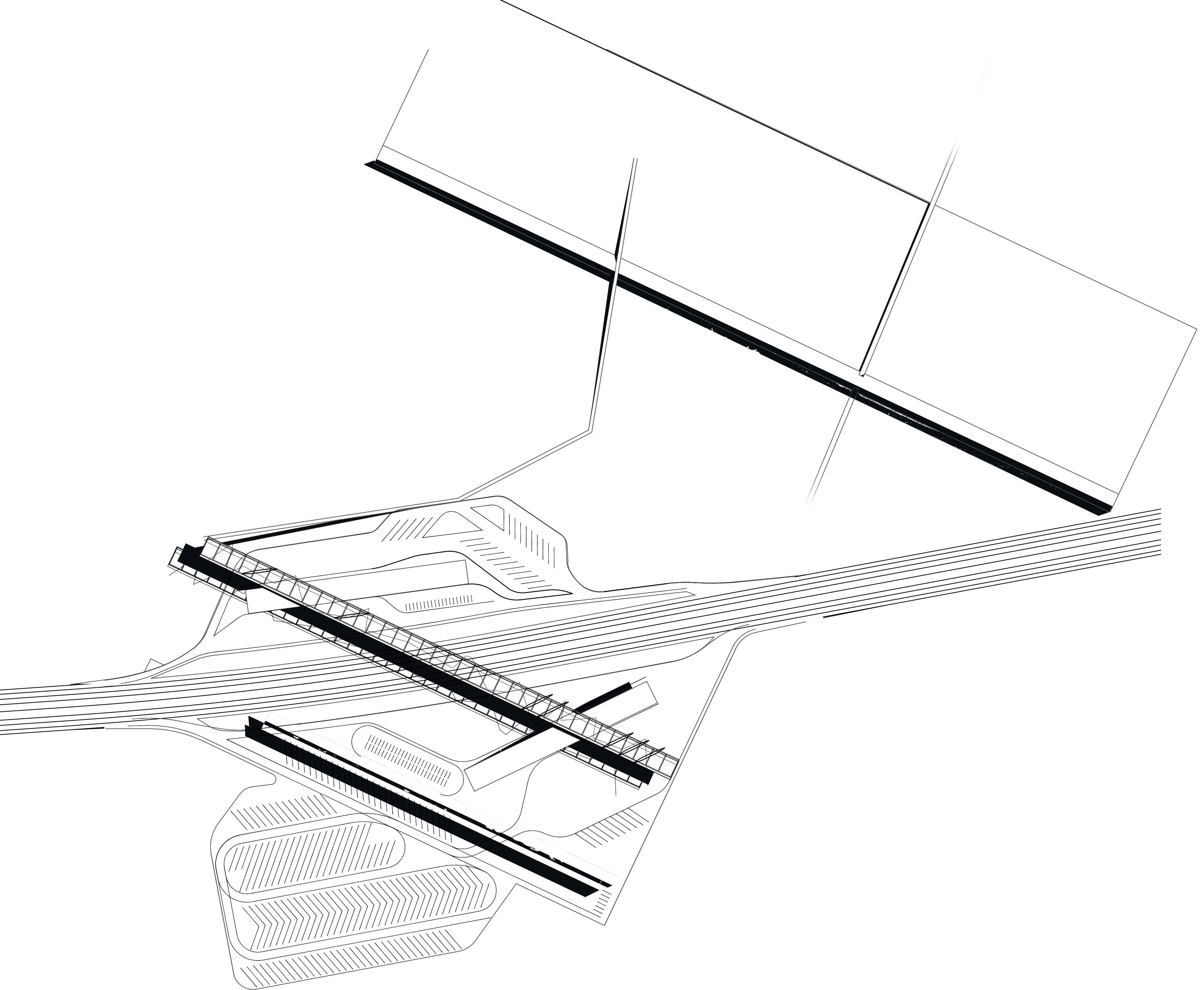

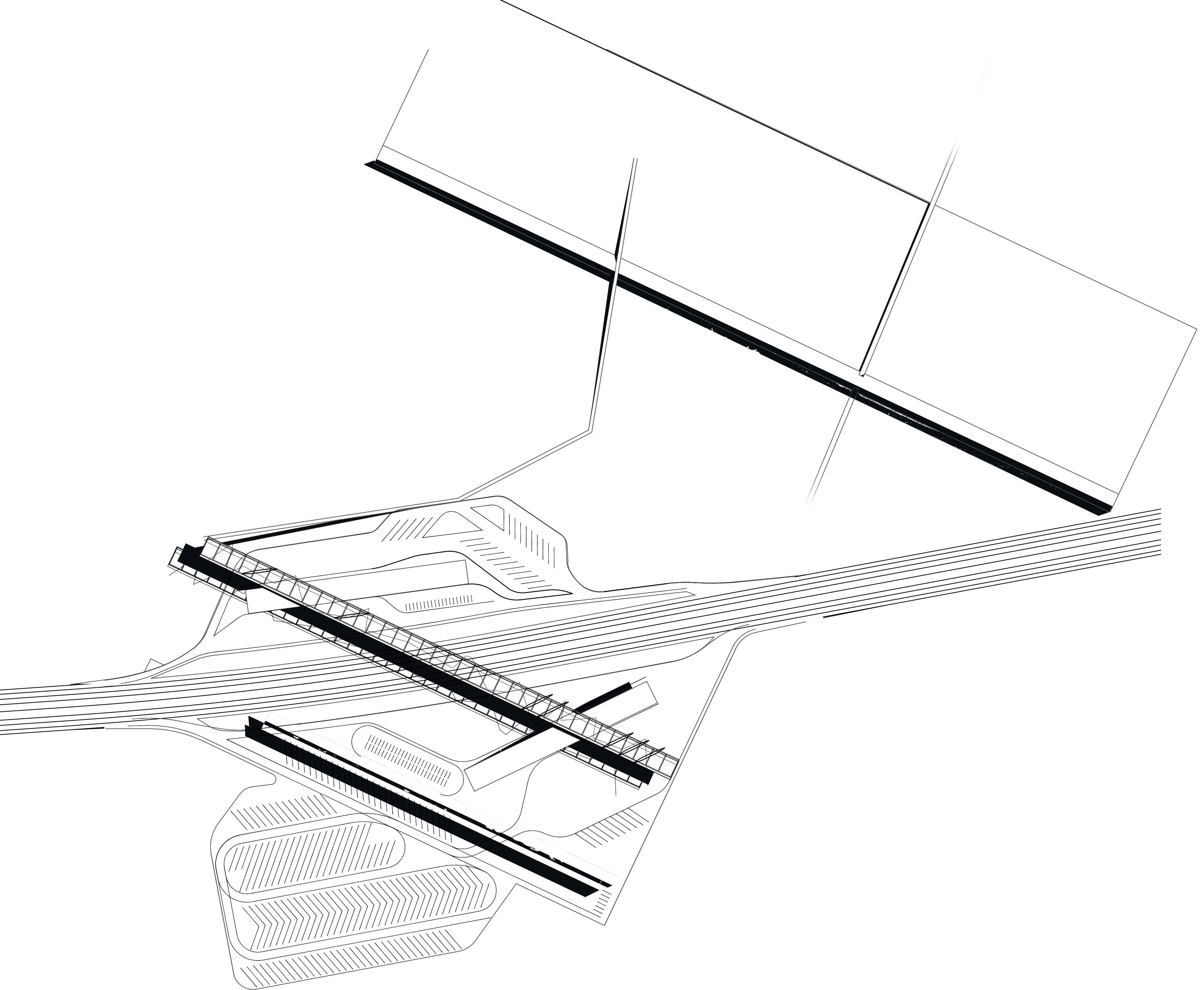

La strategia di progetto ha come obiettivo l’ottimizzazione dello spazio attraverso la sovrapposizione di un edificio-ponte di collegamento dell’area est con la ovest, che concentra al suo interno le funzioni commerciali e di ristoro. Questo scenario permette di considerare lo spazio delle due aree come un unico più grande spazio, liberandolo dall’ingombro degli edifici esistenti. Un sistema di collegamento pedonale e ciclabile con l’esterno è l’occasione per dare continuità ai percorsi di hiking che si sviluppano sui versanti di levante e di ponente dell’abitato di Bressanone, molto frequentati ma oggi del tutto separati dall’autostrada. La posizione dell’area di servizio, centrale rispetto al sistema dei percorsi, è strategica per lo sviluppo del turismo escursionistico, e l’edificio dei servizi autostradali ha il potenziale per raccogliere i nuovi flussi.

Lo spazio recuperato nell’area in carreggiata nord diviene disponibile per l’ampliamento del numero di parcheggi per la sosta dei mezzi pesanti, con relativo edificio di servizio per gli autisti, nell’ottica di fare fronte alle crescenti necessità di sosta.

volume di accesso alla terrazza

copertura area rifornimento

1. AREA RIFORNIMENTO AUTO

2. AREA RIFORNIMENTO MEZZI PESANTI

3. PARCHEGGI MEZZI PESANTI

4. SERVIZI AUTISTI MEZZI PESANTI

5. PARCHEGGI AUTO E RICARICA ELETTRICA

6. TERRAZZA EDIFICIO RISTORAZIONE

area ristoro e terrazza panoramica

area servizi autisti mezzi pesanti

rampa di accesso all’area servizi

LAYOUT

Gli elementi del layout sono disposti secondo la giacitura del tessuto agricolo. Gli edifici e gli spazi sono composti tramite l’uso di superfici piegate, che organizzano i flussi, definiscono le viste e le funzioni e stabiliscono il sistema di apertura e chiusura degli spazi rispetto al paesaggio.

ACCESSI

Il sistema di accesso dei flussi pedonali e ciclabili avviene trasversalmente rispetto all’area di servizio, ed è supportato da due parcheggi posti esternamente. L’attraversamento dell’Adige – e del relativo sistema arginale – e dell’A22 è consentito rispettivamente da una passerella ciclopedonale e da un sottopassaggio.

FLUSSI

Lo scorrimento dei flussi veicolari all’interno dell’area è gerarchico: i mezzi pesanti raggiungono la stazione di rifornimento sul lato est, separati dalle macchine, che rimangono sul lato ovest. Il parcheggio dei camion a nord dell’area è raggiungibile tramite un passaggio sotto la superficie-piazza, dove si trova anche l’area per la ricarica dei veicoli elettrici.

PAESAGGIO

La tessitura agricola, diversa nei due lati est e ovest, determina l’orientamento degli elementi e degli spazi dell’area di servizio. Sul lato est, gli elementi si allineano a una giacitura parallela; sul lato ovest, i terrapieni di schermatura acustica fungono da elementi terminali della prosecuzione delle superfici agricole.