INTRODUZIONI

R. Cocci Grifoni, R. D’Onofrio

Scenari urbani dominati dall’incertezza

Blueprint for Change

Svelare i microclimi della città: mappare le “cellule urbane”

Zone climatiche locali

R. Cocci Grifoni, G.E. Marchesani, M.F. Ottone

Elementi costitutivi della città

R. Cocci Grifoni, R. D’Onofrio

Simulazione delle dinamiche urbane

S. Malavolta, G.E. Marchesani, A. Vagias, R. Cocci Grifoni

Mappe climatiche urbane

A. Bocca, G. Caprari, R. D’Onofrio

Città e edifici adattivi

Oltre l’ordinario

F. Conti, I. Pierantoni

Multiscalare, interoperabile, transdisciplinare

G. Caprari, G.E. Marchesani, S. Malavolta, R. Cognoli

Modelli statistici e open data per interpretare e progettare la città

M.S. Bernabei, R. Sorbi

Strategie indoor e outdoor

R. Cognoli, G.E. Marchesani, S. Malavolta

PARTE 2

COSTRUIRE IL FUTURO DEGLI AMBIENTI DI VITA

Progetto Vitality. Creare l’ideale

Scenari ottimali per un futuro più sano e più sicuro

Costruire aree urbane ideali

M.S. Bernabei, R. Sorbi, R. Cocci Grifoni, R. D’Onofrio, G. Losco

Soluzioni integrate per l’adattamento climatico urbano

R. Cognoli, R. Ruggiero, G. Losco

Pianificazione urbanistica a supporto dell’adattamento climatico

A. Bocca, R. D’Onofrio, M. Sargolini

Supporto alle decisioni

G. Caprari, M.S. Bernabei, G.E. Marchesani, R. Cognoli, M. Iommi, R. D’Onofrio, R. Cocci Grifoni

PARTE 3

ARMONIZZARE LA SALUTE E L’AMBIENTE COSTRUITO

Spazi di respirazione

Coltivare il benessere negli ambienti urbani

La cura di una città insana

M. Paniccià, M. Acito, I. Grappasonni

L’effetto sulla salute del verde in occasione delle ondate di calore o delle temperature estreme, una revisione narrativa della letteratura

L. Paglione, R. D’Onofrio

Porosità rigenerative

L. Coccia

Data-Driven Health

G. Corvaro, D. Mancini

Empowering Health: strumenti digitali per una vita migliore

D. Benedetti, G.E. Marchesani

PARTE 4

COLLEGARE IL MONDO INTERNO E QUELLO ESTERNO

La soglia abitativa

Progettare i confini tra indoor e outdoor senza soluzione di continuità

Ridefinire l’interfaccia dell’edificio

M. Iommi, G. Losco

Edifici e città climaticamente responsabili. L’adattamento climatico attraverso gli involucri edilizi

M. Iommi, G. Losco

Data-Driven Design

G.E. Marchesani, R. Cognoli

Inverdimento e paesaggio urbano

S. Cipolletti

CONCLUSIONI

R. Cocci Grifoni, R. D’Onofrio

Lezioni da Vitality: punti chiave per un futuro sostenibile

Visione collaborativa: ispirare l’azione collettiva

Il contesto del cambiamento climatico, le sfide urbane e l’urgenza di una vita sostenibile

Roberta Cocci Grifoni, Rosalba D’Onofrio

Il cambiamento climatico non è più visto come un’ipotesi da affrontare nel futuro, ma rappresenta una condizione strutturale attuale, un “iperoggetto” vasto e distribuito nel tempo, i cui effetti si manifestano intensamente negli ambienti antropizzati e urbani (Morton, 2013). Le sue manifestazioni più acute – l’intensificarsi delle ondate di calore, la frequenza di eventi meteorologici estremi, lo stress idrico – non si distribuiscono in modo uniforme sul territorio, ma trovano nelle aree urbane un amplificatore fisico e sociale. Le città con le loro caratteristiche morfo-metriche alterano profondamente i bilanci energetici locali. La diffusa impermeabilizzazione dei suoli, il continuo consumo di suolo, la densità urbana e la scarsità di presenza vegetale trasformano il paesaggio urbano in un’immensa area “assorbente” che rilascia energia termica, dando origine al fenomeno dell’Isola di Calore Urbana (UHI). L’UHI non rappresenta un semplice effetto collaterale, ma un potente esponenziale moltiplicatore di rischio: durante un’ondata di calore, le temperature urbane aumentano rispetto a quelle periurbane, trasformando gli ambienti urbani in trappole termiche (Grimm et al., 2008). Allo stesso tempo, l’impermeabilizzazione del suolo impedisce la corretta regimazione delle acque meteoriche, sovraccaricando i sistemi di drenaggio e aumentando il rischio alluvionale, anche a fronte di precipitazioni non eccezionali (Rosenzweig et al., 2018). È nelle città che la traiettoria di sviluppo finora perseguita manifesta la sua insostenibilità strutturale. Concepite per secoli come epicentri di opportunità, progresso e civiltà, le città emergono oggi come sistemi complessi intrinsecamente fragili, in cui le contraddizioni

Roberta Cocci Grifoni, Graziano Enzo Marchesani, Maria Federica Ottone

Ogni città possiede un paesaggio invisibile, un complesso mosaico di microclimi che si modella tra edifici, asfalto e vegetazione. Questo paesaggio, benché non percepibile a occhio nudo, influenza profondamente la qualità della vita, il consumo energetico e la salute dei suoi abitanti. La peculiare morfologia della città, con la sua densità e la varietà dei materiali, è la causa principale del fenomeno noto come Isola di Calore Urbana (UHI), ovvero quel differenziale termico che rende i centri urbani significativamente più caldi delle aree rurali circostanti. La sfida per la scienza del clima e per la pianificazione urbana è sempre stata quella di trovare un modo per leggere, mappare e comprendere questo paesaggio eterogeneo in maniera rigorosa e standardizzata. Senza un linguaggio comune per descrivere la complessità fisica della città, ogni intervento rischia di essere aneddotico e ogni confronto tra studi scientifici, inefficace. È in questo contesto che emerge l’importanza delle Local Climate Zones (LCZ), un sistema di classificazione che si propone come una vera e propria “Stele di Rosetta” per decodificare la grammatica segreta del calore urbano.

Il framework delle Local Climate Zones (LCZ) costituisce uno strumento rivoluzionario e indispensabile, che ha fornito alla comunità scientifica e ai pianificatori un linguaggio comune e oggettivo per descrivere e confrontare gli ambienti termici urbani a livello globale. Prima della sua introduzione nel 2012, il campo di studi sull’Isola di Calore Urbana era caratterizzato da una significativa disomogeneità metodologica. Le ricerche si basavano spesso su dicotomie semplici e non universalmente definite, come il confronto tra “urbano”

simulazione fisica, il progetto può analizzare non solo come gli spazi si comportano termicamente, ma anche come vengono percepiti, trasformando dati ambientali astratti in strategie urbane concrete. In un’epoca di crescente stress climatico, la capacità di mappare non solo le metriche ambientali ma anche l’esperienza spaziale vissuta, come teorizzato da pionieri come Kevin Lynch (1960) o Jane Jacobs (1961), diventa cruciale. Questa metodologia, che sfrutta la potenza del machine learning nell’architettura (Bernstein, 2022) e l’analisi semiotica della “struttura assente” nello spazio urbano (Eco, 1984), fornisce a pianificatori e progettisti strumenti per simulare l’esperienza della città (Ratti, 2016) e identificare aree di vulnerabilità o di opportunità per un rinnovamento urbano incentrato sulla salute, l’equità e la resilienza. Si tratta, in fondo, di riconoscere la profonda saggezza incarnata nella percezione dell’ambiente (Ingold, 2000; Pallasmaa, 2009) e di tradurla in azioni progettuali consapevoli e data-informed.

Obiettivi ai fini del progetto. Il “Liveability Index”

L’uso dello spazio pubblico è determinato dalle caratteristiche fisiche e dinamiche del tessuto urbano, contraddistinto dalle eterogeneità dei possibili percorsi e della tipologia di utenti. La valutazione multicriteriale del livello di vivibilità urbana, denominato “liveability index”, pone in relazione la pedonabilità, le necessità degli utenti e la mixité funzionale del tessuto urbano con lo scopo di promuovere un uso sostenibile dello spazio della città.

Una delle best practices sul tema interessa la città di Barcellona nella quale l’Agenzia di Ecologia Urbana di Barcellona (AEUB) ha sviluppato una strategia legata ai “superblocks”, uno strumento ideale per realizzare alcune delle principali iniziative legate alla coesione sociale, come restituire le strade alla gente e creare una rete locale di servizi sociali. La proposta dei superblocks sociali mira ad andare oltre la sfera strettamente ambientale e a incorporare aspetti economici e sociali, come relazioni equilibrate nella comunità e il benessere sociale dei residenti (Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 2021).

Le informazioni desunte dalle valutazioni previa costruzione di dataset georiferiti in ambiente GIS, costituiscono un valore aggiunto al background disponibile per i principali attori della pianificazione (urbanisti, politici, stakeholder) nell’individuazione di strategie finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Di conseguenza, il Liveability Index, sviluppato in via sperimentale attraverso sistemi di machine-learning esclusivamente sull’area n.1 del centro storico di Ascoli Piceno, costituisce un parametro aggiuntivo rispetto a quelli individuati dalle Local Climate

1. Ergonomico

2. Psicologico

3. Fisiologico

4. Prossimità

1.1 Rapporto tra strada e spazio pedonale; 1.2 Accessibilità e frammentazione dei marciapiedi; 1.3 Sky View Factor (SVF)

2.1 Tipologia di attività/attrazioni (servizi, centralità ecc.)

2.2 Patrimonio storico-identitario (piazze storiche, musei, beni culturali/paesaggistici ecc.)

3.1 Comfort termico

4.1 Accessibilità a reti di mobilità (trasporto pubblico locale, reti ciclabili);

4.2 Accessibilità a servizi alla persona (bar, supermercati ecc.)

4.3 Accessibilità a servizi sanitari, formativi, culturali, sportivi; 4.4 Accessibilità alle aree verdi

Tab. 3 - Individuazione n. 4 categorie del Liveability Index (Echave & Rueda, 2008) e le relative variabili utilizzate per la sperimentazione sul caso studio di Ascoli Piceno. Fonte: Elaborazione degli autori, 2024.

Zone (LCZ), utili alla transizione verso le MUUs (Minimum Urban Units)1.

La vivibilità di un luogo è definibile come l’insieme di diverse variabili, tra cui la sicurezza, la sostenibilità, il comfort ambientale, la disponibilità di servizi, la pedonalità e l’efficienza del trasporto pubblico (Bosselmann, 2008).

La vivibilità misurata dall’indice è spazializzata su tratti stradali della città utilizzando una metodologia di analisi e valutazione basata su n. 4 variabili espresse su una scala di valori normalizzata con punteggio da 1 a 5 (Echave & Rueda, 2008). La valutazione per singoli tratti nell’ambito del progetto Vitality è successivamente spazializzata sulla griglia 30×30 metri predisposta in precedenza dalle LCZ.

Le categorie sono legate alla morfologia, all’attrattività, al comfort e all’accessibilità suddivise a loro volta in variabili ergonomiche, psicologiche, fisiologiche e di prossimità.

Alla luce di queste nuove considerazioni, avviene un cambiamento di paradigma legato alla città come sintesi di volumi, strade e funzioni. La visione “quantitativa” della città è sostituita dalla visione “qualitativa” multidimensionale come organismo vivente e il relativo benessere degli abitanti che la occupano (Dessì, Astolfi, 2020).

La qualità della vita urbana si traduce nella qualità dello spazio aperto e dei suoi componenti interconnessi (spazi pedonali e

1. L’indice di vivibilità sviluppato nel progetto Vitality si ispira alla metodologia proposta dall’Agenzia di Ecologia Urbana di Barcellona (Echave & Rueda, 2008), ma è stato ricalibrato e arricchito per adattarsi alla specificità delle città storiche del Centro Italia. L’adattamento ha comportato l’integrazione di dati locali ad alta risoluzione e l’inclusione di variabili legate alla vulnerabilità climatica e alla percezione di sicurezza, non presenti nel modello originale.

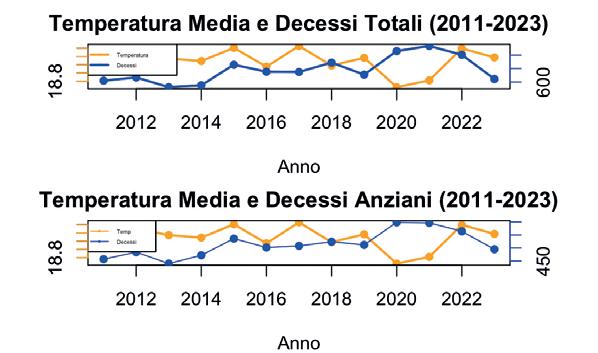

della temperatura, i decessi tendono a incrementare, e viceversa. Questo comportamento evidenzia una forte sensibilità degli anziani alle variazioni climatiche.

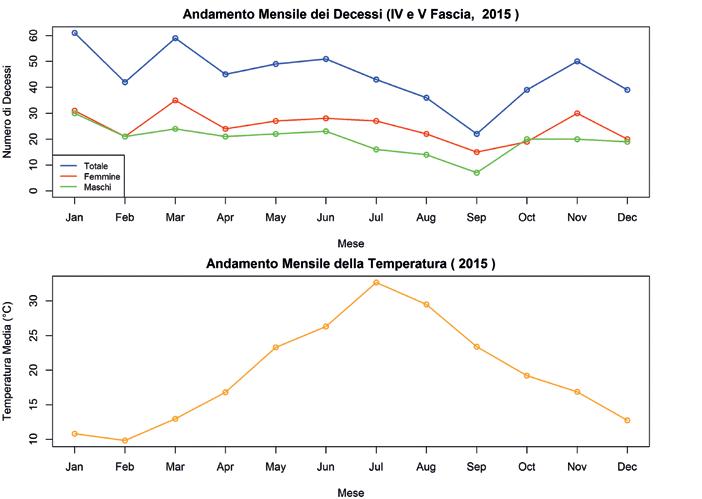

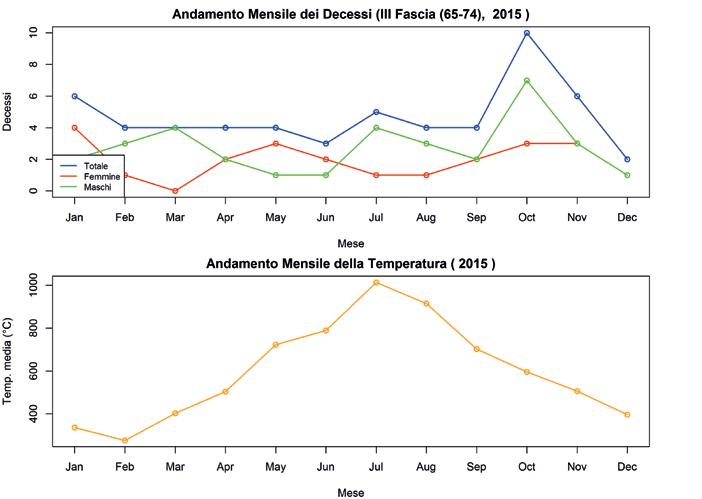

Per quanto riguarda la serie storica delle temperature, l’estate del 2015 si distingue per temperature più elevate rispetto alla media: ad esempio, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto hanno superato i 37° a luglio. Nello stesso anno si osserva anche un picco nei decessi totali degli anziani che hanno sfiorato i 335 ad Ascoli e i 291 a San Benedetto del Tronto, suggerendo un potenziale impatto negativo delle condizioni climatiche estreme sulla salute. I grafici successivi illustrano l’andamento mensile dei decessi nella popolazione ultra settantacinquenne e in quella compresa nella fascia 65-74 di Ascoli nel 2015, insieme alla variazione delle temperature medie nello stesso periodo. In ciascun grafico, i decessi sono distinti per genere (totale, femminile e maschile) e sono riportate le temperature medie mensili. La linea blu indica i decessi totali, la rossa quelli femminili e la verde quelli maschili. Per quanto riguarda gli ultra settantacinquenni, si nota una maggiore incidenza di decessi femminili rispetto a quelli maschili [Fig. 5], mentre nella fascia 6574 anni [Fig. 6] si osserva una prevalenza della mortalità maschile rispetto a quella femminile.

4 - Serie storica di temperatura e decessi in Ascoli.

6 - Andamento dei decessi della III fascia (65-74) ad Ascoli.

statistici e open data per interpretare e progettare la città

Gli studi più avanzati (Kabisch et al., 2016; Pauleit et al., 2019) dimostrano che l’impatto delle NBS non cresce linearmente con la dimensione, ma si amplifica grazie alla connettività e alla configurazione gerarchica dei sistemi insediativi.

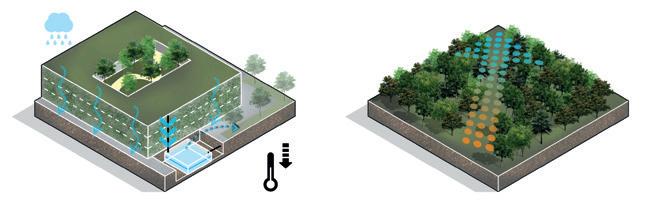

Un tetto verde, se coerentemente progettato in sinergia con facciate vegetate e spazi aperti ombreggiati, può contribuire alla formazione di un microclima tridimensionale che coinvolge l’intero volume edilizio, migliorando le condizioni ambientali sia all’esterno che all’interno. Allo stesso modo, filari arborei e alberature stradali, se inseriti in un sistema ecologico urbano continuo, favoriscono la diffusione dell’effetto di raffrescamento ben oltre i limiti del singolo intervento, contribuendo alla mitigazione dell’Isola di Calore Urbana a scala di quartiere.

L’integrazione delle strategie su scala micro e macro non è solo una questione di forma urbana, ma rappresenta un nodo strategico della transizione climatica. Gli interventi localizzati che migliorano le condizioni microclimatiche indoor consentono di ridurre il carico energetico e, quindi, il fabbisogno di climatizzazione meccanica. Questo duplice effetto – sulla domanda energetica e sulla produzione di calore antropogenico – crea un’interazione virtuosa tra adattamento e mitigazione, che deve essere assunta come principio guida della progettazione clima-adattiva.

In conclusione, l’efficacia delle soluzioni verdi risiede nella loro capacità di funzionare come sistema. Il valore aggiunto non sta nella prestazione del singolo dispositivo, ma nella costruzione di un ambiente integrato e connesso, dove le NBS operano come nodi funzionali all’interno di una rete più ampia di regolazione climatica e ambientale.

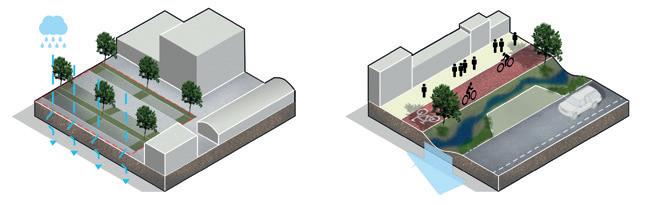

Accanto al verde, le soluzioni “blu”, basate su Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile (SuDS), costituiscono un approccio multifunzionale alla gestione delle acque meteoriche che integra bacini, corsi d’acqua e infrastrutture naturali nel tessuto urbano. Questi dispositivi non solo migliorano la gestione del deflusso idrico, ma dimostrano anche un’efficienza di raffrescamento spesso superiore rispetto ad altri interventi. Fiumi, laghi e zone umide possono abbassare la temperatura dell’aria nelle aree circostanti fino a 4 °C (Yang et al., 2023), agendo come efficaci pozzi di calore e contribuendo, in una logica sinergica, anche alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione degli allagamenti urbani.

La gestione integrata delle acque piovane è oggi un nodo centrale delle politiche ambientali. Le reti di drenaggio tradizionali, progettate per smaltire rapidamente le acque meteoriche, si dimostrano sempre più inadeguate di fronte all’aumento dei volumi di deflusso e alla maggiore frequenza degli eventi estremi. In risposta a questa criticità, si afferma una nuova visione ecosistemica e distribuita, che considera le acque pluviali una risorsa ambientale da trattenere, filtrare e valorizzare localmente, e non un problema

13 - Schemi esemplificativi. A sx soluzioni “NBS” quali tetti e pareti verdi, applicate alla scala dell’edificio, in sinergia con sistemi “SuDS” per la gestione delle acque meteoriche. A dx, servizio di raffrescamento naturale delle masse d’aria svolto da parchi urbani.

14 - Schemi esemplificativi. A sx applicazione di soluzioni “SuDS” quali de-sealing di aree impermeabili per ridurre il “runoff” a beneficio di una migliore gestione delle acque meteoriche. A dx, la rimodulazione delle sedi stradali per l’integrazione di infrastrutture verdi-blu ai fini di una corretta gestione dei deflussi superficiali.

tecnico da canalizzare a valle. L’approccio contemporaneo privilegia opere diffuse, come trincee drenanti, bacini di laminazione e zone di infiltrazione, che permettono di rallentare i flussi di runoff, depurare naturalmente le acque e promuovere il riuso o l’infiltrazione controllata nel suolo (Masseroni et al., 2018).

In chiave sistemica, le infrastrutture blu assumono valore strategico quando organizzate in reti idrologiche urbane scalari, capaci di connettere spazi aperti, margini stradali, aree verdi e cortili in un’unica matrice di resilienza climatica. Questa infrastrutturazione diffusa consente di ottenere effetti cumulativi su scala urbana: non solo miglioramento microclimatico puntuale, ma riduzione delle isoterme urbane, ricarica della falda, rafforzamento della biodiversità urbana e supporto alla rete ecologica blu-verde. La vera efficacia delle soluzioni blu risiede quindi nella loro capacità di operare come dispositivi adattivi interconnessi, in grado di mediare tra scala edilizia e scala urbana, tra il ciclo dell’acqua e quello dell’energia.

La sintesi del progetto Vitality: dal dato all’azione, passando per l’utente

Per superare proprio i limiti di un approccio puramente tecnocratico e statico, il progetto Vitality propone un modello di sintesi socio-tecnica che si articola su due fronti complementari: da un lato, lo sviluppo di strumenti per una diagnosi dinamica e umanocentrica del rischio climatico; dall’altro, la creazione di un sistema di supporto alla progettazione per valutare l’efficacia delle soluzioni di adattamento.

Se le ICT forniscono l’infrastruttura, l’intelligenza artificiale e il machine learning rappresentano il “motore analitico” che permette di trasformare i dati grezzi in conoscenza strategica. L’approccio tradizionale all’analisi urbana si è spesso basato su dati statici, offrendo una visione parziale e a volte superata della realtà. La vera sfida, come evidenziato dalla letteratura scientifica, è quella di catturare la dinamica temporale della città, ovvero il “ritmo” delle attività umane che ne definisce la vulnerabilità (Sirenko et al., 2024). L’integrazione di dati ambientali fisici con dati dinamici sulla mobilità e sulla presenza umana è oggi riconosciuta come una delle frontiere più promettenti per una valutazione del rischio urbano più accurata e realistica (Cai et al., 2024). È proprio in questo ambito che gli algoritmi di machine learning si rivelano fondamentali. Essi sono in grado di analizzare enormi e complessi dataset per identificare schemi, correlazioni e tendenze che sarebbero invisibili a un’analisi tradizionale, permettendo di costruire modelli predittivi che non solo descrivono lo stato attuale, ma anticipano le condizioni future (Taromideh, Fazloula, 2022). Tuttavia, come già accennato, persiste un divario tra il potenziale di queste tecniche e la loro effettiva applicazione in strumenti di supporto decisionale accessibili e operativi per i pianificatori urbani.

Per colmare questo divario, il progetto Vitality ha sviluppato e applicato una metodologia che utilizza algoritmi di apprendimento non supervisionato, in particolare il k-Means clustering, per analizzare il profilo multidimensionale di migliaia di “cellule urbane” (le Unità Urbane Minime, o MUU) e raggrupparle in un numero limitato di tipologie omogenee, sulla base delle loro distanze. Questo processo non si basa su regole predefinite, ma permette alla struttura intrinseca dei dati di rivelare le configurazioni di vulnerabilità e resilienza più ricorrenti sul territorio. Il risultato non è una semplice mappa, ma una tassonomia di condizioni urbane, ciascuna con una sua specifica “personalità”.

La figura 1 offre una sintesi visiva di questo processo analitico. Il grafico a radar mette a confronto i profili medi delle quattro principali tipologie di MUU identificate. Ogni asse del grafico rappresenta un indicatore di criticità, normalizzato in modo che valori più alti (più lontani dal centro) indichino una condizione peggiore.

Functional Monotony

Functional Monotony

Accessibility Deficit

Accessibility Deficit

1 (High-Priority)

Overheating Risk

Overheating Risk

Vulnerable Pop. Density

Vulnerable Pop. Density

Liveability Deficit

Liveability Deficit

Green Space Deficit

Green Space Deficit

1 - Profili di vulnerabilità delle Unità Urbane Minime (MUU).

Questa rappresentazione permette di cogliere con immediatezza le caratteristiche distintive di ogni tipologia di ambiente urbano. Il grafico a radar sintetizza e confronta i profili di vulnerabilità delle quattro principali tipologie di “cellule urbane” (MUU) identificate nel territorio di studio attraverso algoritmi di machine learning. Ogni asse rappresenta un indicatore di criticità normalizzato: valori più alti, ovvero più lontani dal centro, indicano una maggiore vulnerabilità o un deficit più marcato. Questa visualizzazione permette di cogliere a colpo d’occhio la “personalità” di ciascuna tipologia. Si osserva come la MUU Tipo 1 (Alta Priorità) presenti criticità su quasi tutti i fronti, in particolare per l’alto rischio di surriscaldamento (Overheating Risk) e la densità di popolazione vulnerabile. Al contrario, la MUU Tipo 2 (Resiliente) mostra un profilo contratto verso il centro, indicando bassi livelli di rischio. Le tipologie 3 (Commerciale) e 4 (Peri-urbana) mostrano profili specifici, con criticità legate rispettivamente al deficit di spazi verdi e alla monotonia funzionale. Questa “carta d’identità” visiva è uno strumento strategico che consente di passare da un’analisi generica a politiche di adattamento mirate e sito-specifiche.

3 - Green Room: strategie di acquisizione di spazi verdi nella rigenerazione del patrimonio edilizio, fotomontaggio.

comune obiettivo di migliorare la qualità dei luoghi e della vita degli abitanti (Pone, 2020). In alternativa alla miopia espressa dai progetti di efficientamento energetico che, avvalendosi di best practices, hanno focalizzato l’attenzione esclusivamente sulle prestazioni dei singoli edifici, l’azione rigenerativa richiederà un preliminare sguardo ipermetrope, capace di inquadrare con la giusta ampiezza le aree di intervento, giungendo a sperimentare un dialogo strutturale e formale tra edifici e spazi aperti e riscoprendo la valenza del progetto urbano, strumento poco adoperato, o adoperato male, nella costruzione della città. Attraverso un approccio inter-scalare e avvalendosi del dispositivo “Green Room” il progetto di rigenerazione avrebbe la forza di affermarsi come una azione rifondativa, architettonico-urbana ed ecologico-ambientale, con ricadute in campo economico e sociale.

Alla base di questa rinnovata modalità di intendere e sperimentare la rigenerazione architettonica e urbana si pone un sostanziale ripensamento del rapporto tra artificio e natura che indirizza una progettualità sempre più multidisciplinare, capace di integrare

professionalità differenti e competenze specifiche verso un auspicabile riequilibrio ambientale (Perini, Mosca & Giachetta, 2021). Nell’ultimo decennio è cresciuto il riconoscimento del ruolo che può svolgere la natura nel risolvere un’ampia varietà di questioni riguardanti i processi rigenerativi (Sposito, 2022, Dessì et al., 2017, Perini, 2013). Le Nature-based Solutions (NbS) sono azioni ispirate e supportate dalla natura che, opportunamente combinate, forniscono benefici ambientali, sociali ed economici all’interno dei contesti urbani, concorrendo ad aumentare la resilienza delle città (Clemente et al., 2022). All’interno del processo rigenerativo che punta innanzitutto a rinnovare lo spazio dell’abitare, le NbS potrebbero ispirare la creazione di Green Room orientando la sperimentazione architettonica e urbana verso soluzioni basate sul ripristino di ecosistemi naturali per affrontare la sfida del cambiamento climatico. Ciò che va scongiurato è l’utilizzo meccanico e automatico delle NbS nel progetto rigenerativo che richiede indagini tipologiche e morfologiche e che persegue ideali identitari nella riconfigurazione degli insediamenti umani contro qualsiasi forma di omologazione insita nelle soluzioni generalmente dedotte dall’applicazione di algoritmi e dall’utilizzo di sistemi informatici. Le innovazioni tecnologiche sono oggi indispensabili nella risoluzione dei problemi, come quelli architettonici e urbani, ma la creatività espressa dalla mente umana completa e arricchisce ciò che è meccanicamente prodotto da un software.

A partire dalla presa d’atto della crisi ambientale, diretta conseguenza delle trasformazioni operate dall’uomo sul pianeta, anticipata da George Perkins Marsh sul finire dell’800 e aggravata in anni recenti, e alla luce delle recenti direttive dell’Unione Europea che promuovono una “transizione ecologica” con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e mitigare il cambiamento climatico, il testo propone possibili soluzioni per far fronte alla crisi focalizzando l’attenzione sul dispositivo “Green Room” e suggerendone l’adozione nei processi di rigenerazione architettonica e urbana al fine di migliorare innanzitutto la qualità degli spazi privati e di conseguenza anche degli spazi semi-pubblici e pubblici.

Nell’ultima Biennale di Architettura curata da Carlo Ratti si distingue l’allestimento del padiglione del Belgio eseguito dall’architetto paesaggista Bas Smets e dal neurobiologo Stefano Mancuso, dal titolo Building Biospheres che, ponendo al centro dell’attenzione la crisi climatica, analizza come l’intelligenza delle piante possa contribuire a generare microclimi all’interno degli edifici. “Le piante raffrescano l’ambiente, regolano l’umidità, producono ossigeno e assorbono anidride carbonica, trasformando l’edificio nella sua biosfera” (Smets, 2025). L’installazione Building Biospheres è assimilabile