VERSO UN’ARCHITETTURA EMOZIONANTE

«L’unica architettura è la emozionante»2

Poche parole e tanto significato con cui Enric Miralles risponde a come crede debba essere l’architettura. Parole che sono state rese note poco dopo la sua morte, e, come racconta Benedetta Tagliabue3, sono anche tra le ultime a essere pubblicate ed espressamente condivise. Il suo saluto è stato un importante lascito per chiunque abbia studiato e vissuto la sua opera. Non a caso, viene da pensare alla sua formazione e futura professione come a un lungo – purché breve – viaggio dove, in qualsiasi tipo di esperienza vissuta, Miralles sia riuscito a carpire pure emozioni. Per lui, ciò che dà facciata all’architettura non è la sua pelle, o l’importanza del materiale che si utilizza, ma è lo spazio e il contenuto che si dà al progetto e in questo stesso contenuto è importante l’esperienza. D’altro canto, la meraviglia dell’architettura è oggi scontata, distorta in piena tecnologia e ricercata ecologia, ma sono lontani i tempi in cui era possibile meravigliarsi, emozionarsi al solo fermarsi dinanzi a un antico elemento d’architettura, con fermezza e bellezza.

La verità è che Miralles viveva per l’architettura e l’architettura diventava viva con lui: viva di storia, ricchezza, memoria. Ogni sua opera ha un racconto perché cada una è nata da un viaggio, fisico, esperienziale di idee trasmesse su carta e tradotte in disegni: «La relazione tra il viaggio, la costruzione e l’informazione è qualcosa di consustanziale con l’architettura» 4. La sua architettura si è così trasferita, ogni volta, come in una Boîte-en-valise di Duchamp.

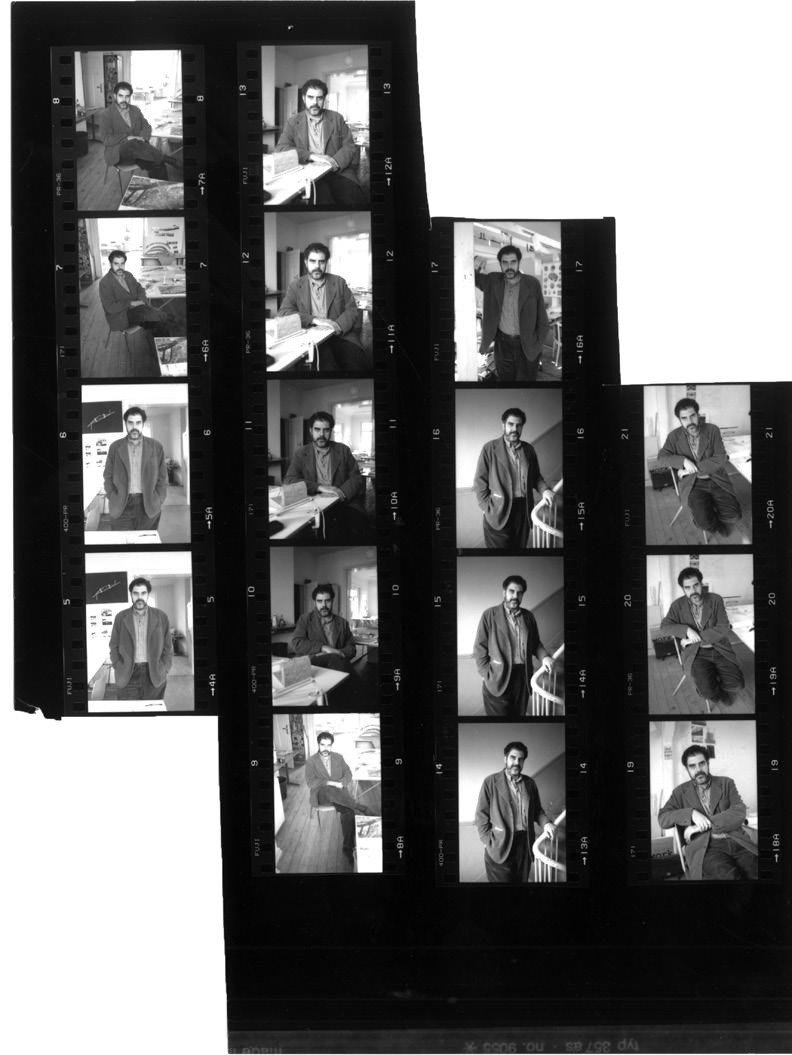

Pagina precedente: Enric Miralles nello studio EMBT di Carrer d'Avinyó. Barcellona, anni Novanta. Courtesy Archivio Miralles Tagliabue - EMBT Architects.

In basso: Marcel Duchamp, Boîte-envalise, 1936-1941.

Fotomontaggio dell’ampiamento della sede sociale del COACB con frammenti del Padiglione sovietivo di K. Melnikov. Interpretazione ed elaborazione di Ilia Celiento.

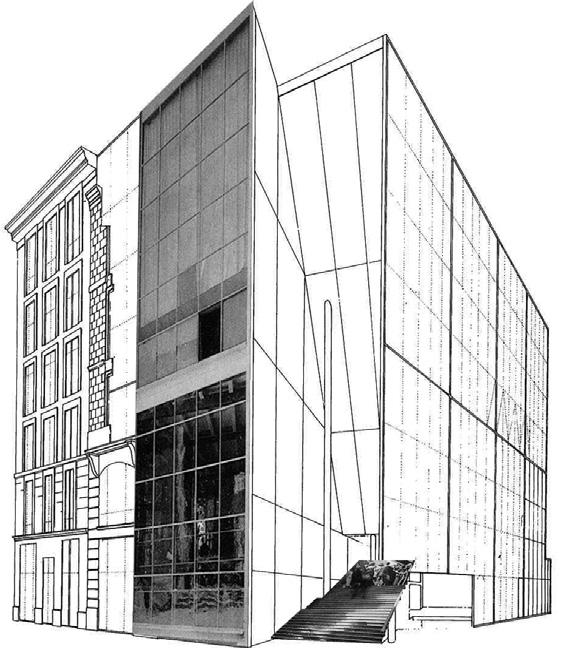

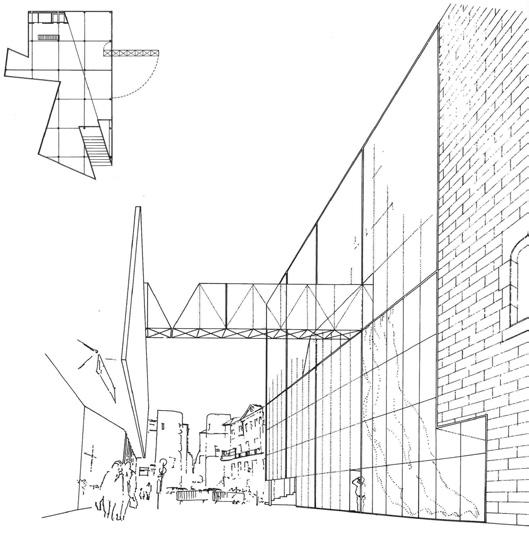

Progetto di concorso dell’ampliamento della sede sociale del COACB, 1976.

Documento consultato presso l'archivio del COAC di Barcellona.

di cancellare i limiti fisici esistenti, uniformare il paesaggio senza necessariamente l’utilizzo di una linea geometrica che aiuti a intendere il movimento, ma semplicemente attraverso segni.

La geometria, così, diventa naturale.

Non è un caso che poi Miralles utilizzerà molto le delineature facciali per definire un luogo al di là dei limiti che lo circondano. Avviene ed è esplicitato, per esempio, nella proposta dell’auditorium di Copenaghen (1993), dove la gestualità della forma omette la dicotomia tra interno ed esterno o anche nella ripetizione della stessa gestualità o della stessa referenzia i limiti risultano debordati e ricreati a una nuova maniera:

«Sono forme che, anche se contengono un interno, parlano di echi di pareti successive… si preoccupano di rinchiudere il fantasma che fugge. Come se di qualcuno rimanessero esse, scomparendo davanti a noi… Definire un luogo più in là di quei limiti che ci circondano, che sempre abbiamo davanti agli occhi e che costantemente ridefiniamo»11 .

Generare un nuovo corpo architettonico che si innesta e innesca in un luogo di memoria è quanto Viaplana, Piñon e Miralles ideano poi per il concorso della nuova sede sociale del COAAOB a Siviglia, nel 1976: «l’edificio si genera da un rigido corpo vuoto, disegnato e soggetto all’aria, in tutt’altezza e larghezza, per la struttura. Funge da navata centrale come vertebrato dell’edificio. La precisa posizione di questo corpo nel sito determina la sua totale organizzazione»12. Quanto ricercato si traduce in mistero nella visibilità delle aree interne, e in diluizione del corpo architettonico rispetto all’intorno, divenendo stesso questo

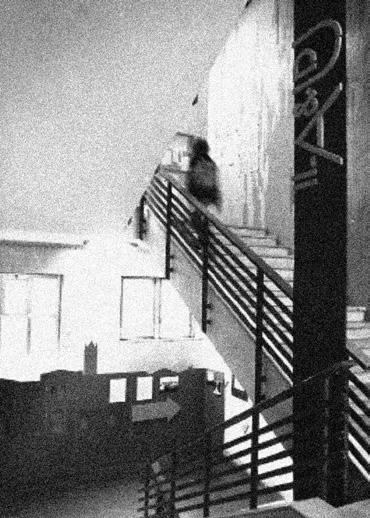

EMBT, modello di proposta dell’auditorium di Copenaghen, 1993. Courtesy Archivio Miralles TagliabueEMBT Architects.

Luogo di apprendimento dell’ILAUD, su num. invernale di T18, 2020, p. 20.

In questo quadro sociale, urbanistico e architettonico del secondo dopoguerra, in un contesto post-industrializzato, cornice di consumismo e frammentazione sociale, le funzioni di una città e di un’abitazione sono rivoluzionate, influenzando la progettazione urbana e architettonica, ma il vero quesito è: «Qui si ferma l’idea? Ed è solo su questo che si basa la costruzione?». Se cambia il modo di vivere, la cultura, la politica e l’economia, cambia anche il modo di abitare città, strade, case. Spazi e luoghi conseguono una forma e un linguaggio, urbano quanto architettonico, se chi se ne prende cura, a partire dall’idea, riesce a colmare i bisogni psicologici dell’uomo. Dunque, l’immagine con la realtà oggettiva viene distorta, deformata o rotta. Il valore dell’estetica cambia e assume un significato “soggettivo”. Non si evidenzia più il corpo dell’edificio, la sua forma, la sua struttura, le linee che tracciano le geometrie, la sua funzione. Si rileva il corpo dell’uomo nel corpo dell’architettura e nella struttura di una città, perché attraverso esso è presente una realtà. Difatti, il cambiamento illustrato è qualitativo, delineato da tante realtà quanti sono i fruitori. Essi, in questo modo, riescono a vivere una cosiddetta e propria – spesso sottovalutata – “libertà d’azione” (Wölfflin, 1886), quella che August Schmarsow racconta citando la Psicologia dell’Architettura. Si tratta di una libertà che rende ricco lo spazio.

“Esplorare, Promuovere, Offrire, Aprire” sono la sintesi delle intenzioni espresse con gli ILAUD: promuovere l’interazione tra persone provenienti da posti diversi comporta a esplorare metodologie di processo nuove e diverse, offrendo nuovi confronti nell’apertura di una rete internazionale.

Le attività dell’ILAUD si dividevano in Permanent Activities, attività permanenti e costanti durante l’anno, e Residencial Courses, laboratori con tematiche residenziali, svolti in un periodo preciso dell’anno. Solitamente le prime duravano all’incirca un semestre, a cui rispondeva una squadra composta da un professore e il suo gruppo di alunni. Assegnato l’argomento di ricerca, il gruppo aveva la possibilità di lavorarci per un tempo stabilito, viaggiando in

Italia, tra Urbino e Siena, e vivendo anche un’esperienza di tipo umana. I secondi laboratori erano specialmente corsi estivi della durata di circa otto settimane. I gruppi di lavori erano formati da studenti di diversi Paesi, guidati da uno o due professori. In questo caso, i partecipanti riuscivano ad avere maggiore libertà di proporre argomenti di ricerca al di là di quello dettato dagli organizzatori. Tutte le attività sono raccontate negli Year Books, nei quali è facile analizzare e studiare le tematiche approvate e ricercate.

L’attenzione al contesto storico, al territorio e alla sua topografia risulta uno dei temi cardini dell’ILAUD, che, quindi, conferma il potere formativo e informativo che i Laboratori hanno dato ai suoi partecipanti, tra cui Enric Miralles. Durante questi, si capisce l’importanza di una scorretta distanza tra l’Architettura e l’Urbanistica, poiché le due discipline non possono prescindere l’una dall’altra, come – e soprattutto – accade per il processo che unisce spazio e corpo architettonico.

2.3 L’ILAUD e la Scuola di Barcellona

La Scuola di Barcellona ha dato un forte contributo all’ILAUD, così come le idee e i processi derivanti hanno influenzato la costruzione urbana della città. La capitale catalana – il piano e modello urbanistico di Ildefonso Cerdà risale al 1860 – è da sempre riconosciuta per l’interesse sociale e l’abilità partecipativa nell’atto di creare assetti urbani e architettonici coerenti tra essi. Le relazioni generate e i nuovi linguaggi acquisiti pare abbiano influenzato i processi di trasformazione urbana della città di Barcellona, a partire dagli anni Settanta fino agli inizi degli anni Novanta. Grazie all’ILAUD, centro storico, spazi aperti, pubblici, dettagliati e domestici; luoghi collettivi, culturali, ludici; nuove infrastrutture, qualità e riqualificazione urbana, sono i soggetti e gli aspetti che hanno caratterizzato e tuttora contrassegnano gli interventi architettonici e urbani della città di Barcellona.

Il rapporto tra la Scuola di Barcellona e Giancarlo De Carlo inizia negli anni Cinquanta. Nel 1959, quando si narra la rottura tra CIAM e TEAM X, a Madrid nasce la prima edizione dei Pequenos Congresos. Da questo momento in poi, figure tra cui Coderch, marginali durante gli incontri del TEAM X, cominciano a presenziare a eventi di tipo internazionali in cui si crea armonia tra Peter Smithson, Bakema, Candilis, Van Eyck. Una prima relazione si instaura tra De Carlo e Coderch, quando il primo è invitato

«Far entrare, incorporare un elemento nuovo (cosa o persona) in un insieme, in un tutto, così che ne costituisca parte integrante e si fonda con esso»2.

3.1 Rinnovazione formale e tensione dello spazio

Nel 1990, Kenneth Frampton scrive: «Oggi, in Spagna c’è un peculiare sentimento tettonico per la topografia»3 , segnando l’inconcepibile possibilità di separare l’edificio dal luogo o semplicemente la sua concezione lontana dall’esistente luogo e, potremmo aggiungere, un cambiamento nella considerazione di un oggetto, in quanto edificio.

Sospensione, piani decostruiti, elementi dematerializzati, o anche quello che l’autore chiama almost nothing4 (quasi nulla) è quanto comincia a caratterizzare l’architettura spagnola, rivoluzionando, ma non negando, la classicità di Coderch a Barcellona o il linguaggio di de la Sota a Madrid. Questo significa anche creare un nuovo rapporto tra ciò che è naturale e quel che è artificiale. La naturalezza consiste nella considerazione stessa del paesaggio, delle sue peculiarità, mentre l’artificialità genera astrazione formale. Quando parliamo di astrazione formale, risultato di un nuovo linguaggio architettonico, parliamo anche di genius loci, di luoghi che diventano ispirazione del progetto e in essi si riesce, così, a immobilizzare la memoria del luogo stesso. Questa condizione dell’architettura contemporanea si appoggia certamente a una situazione di disordine, insicurezza, perdita e in tali sensazioni rientrano il concetto di storia e contesto. In un clima post-strutturalista, specialmente francese, il pensiero filosofico di Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida allarga i campi d’indagine più discussi dell’epoca, come, per l’appunto, lo spazio, l’estetica, il linguaggio, finanche alla follia, le scienze umane, la prigione, la sessualità, trattati fino a generare o esporre argomentazioni politiche in termini di libertà, democrazia e Stato. Emerge certamente una riflessione su quanto si possa presentare e definire de-costruttivo - termine usato specialmente da Derrida - per marcare la possibilità di un’ampia osservazione e infinite opportunità di senso da affidare a una nuova gestione dello spazio e del tempo. L’architettura è di transizione dove lo spazio si fa dinamico e cambia anche il modo di vederlo e rappresentarlo. La rinnovazione formale in Europa ha certamente come massimo esponente P. Eisenman seguito poi da B. Tschumi, Z. Hadid, R. Koolhaas, D. Libeskind, discepolo di J. Hejduk. La trasformazione formale della modernità, o potremmo dire anche

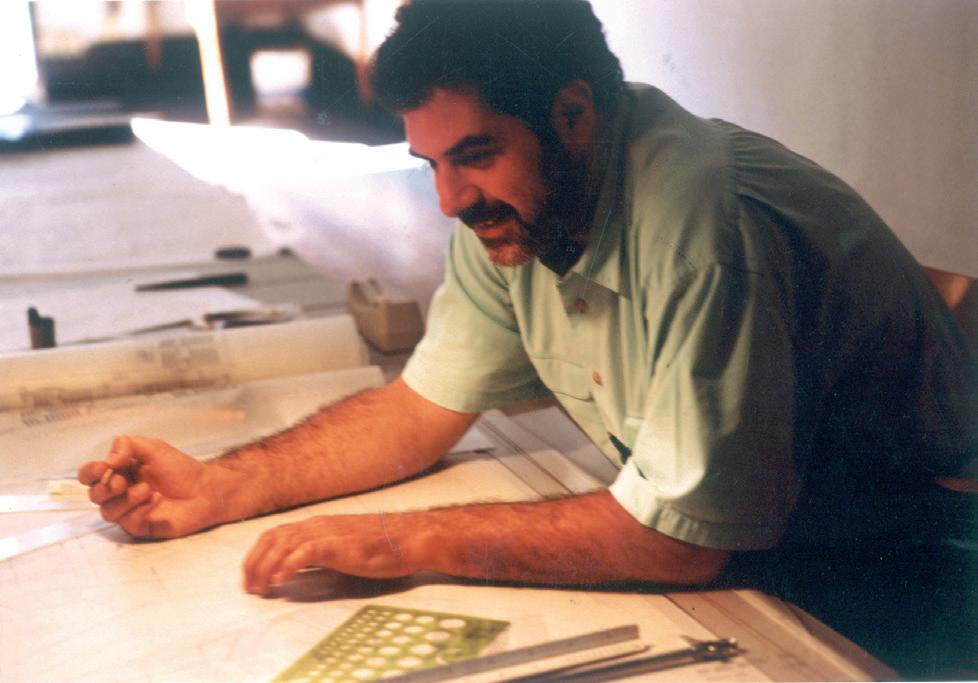

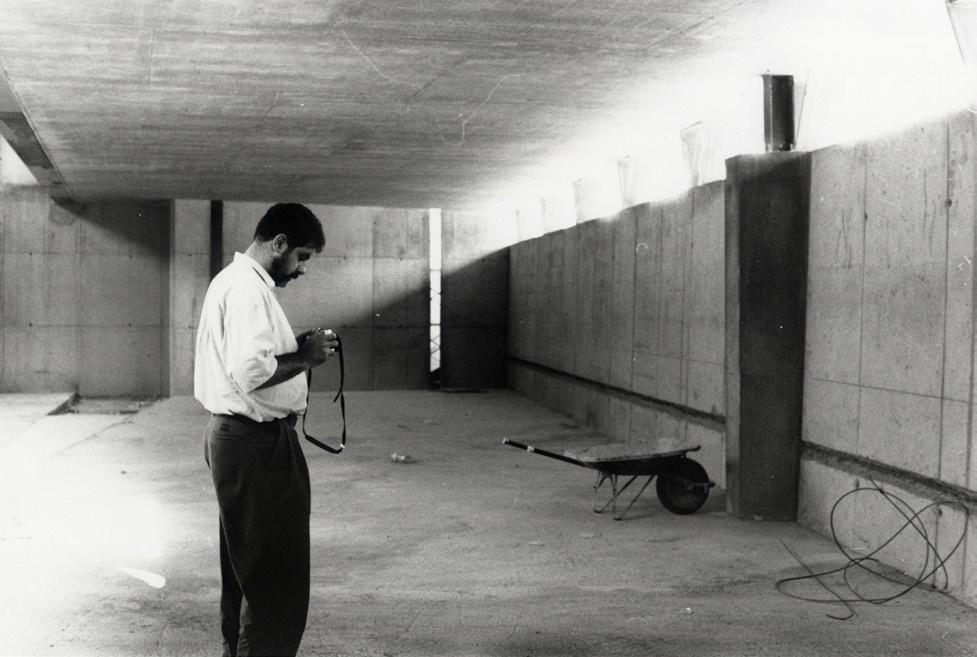

Enric Miralles in cantiere. Foto di Belén Moneo, 1989. Courtesy Archivio Miralles TagliabueEMBT Architects.

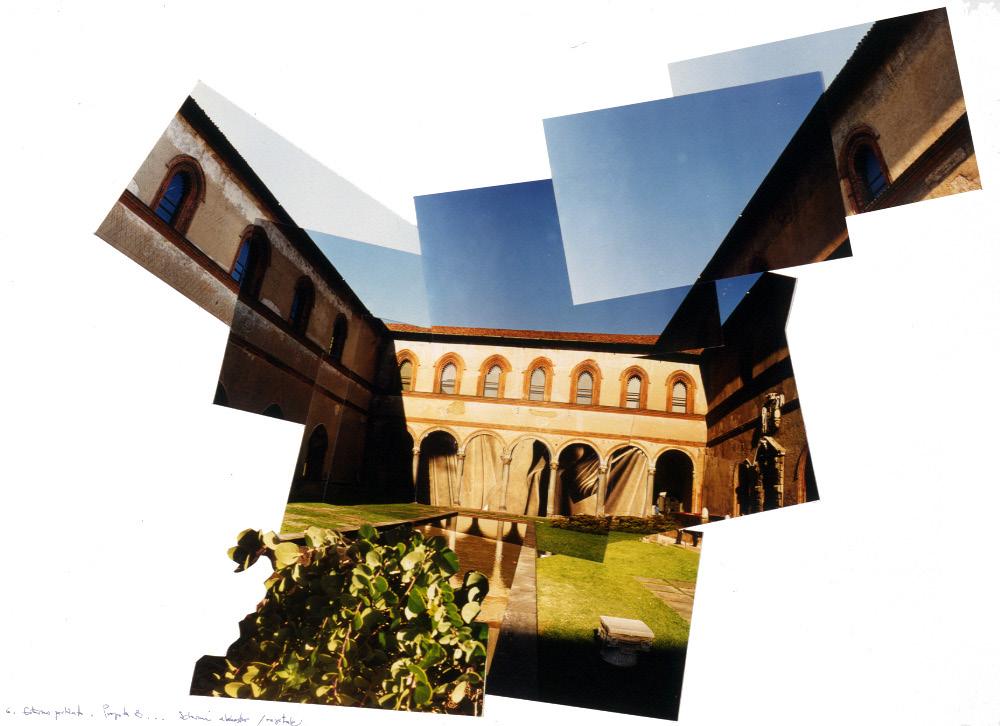

Una prima proposta: schermare con qualche albero il fronte del cortile per non renderlo così pubblico e cambiare l’allestimento del giardino. Enric Miralles, collage in testo originale della prima proposta di progetto del riposizionamento della Pietà Rondanini, 1999. Courtesy Archivio Miralles TagliabueEMBT Architects.

Enric Miralles, pianta della prima proposta di progetto del riposizionamento della Pietà Rondanini, 1999.

Courtesy Archivio Miralles TagliabueEMBT Architects.

Una seconda: lasciar vedere la possibilità di un secondo telaio di pietra elaborato, dietro le colonne, dietro il quale esiste la scultura della Pietà.

Enric Miralles, collage in testo originale della seconda proposta di progetto del riposizionamento della Pietà Rondanini, 1999. Courtesy Archivio Miralles TagliabueEMBT Architects.

Enric Miralles, pianta della seconda proposta di progetto del riposizionamento della Pietà Rondanini, 1999. Non va in corsivo. E aggiungere: Courtesy Archivio Miralles Tagliabue - EMBT Architects.

La vera capacità di Miralles di affrontare il tempo, definirlo, pensarlo, presentarlo, è di coglierne i frammenti, di per sé contraddittori, e renderli liberi da condizioni e condizionamenti, perché d’altronde il tempo stesso fa il suo corso. Se il tempo varia, scorre, cambia gli eventi, anche il progetto deve essere libero alle variazioni e da imposizioni, dove la prima di queste non deve dunque essere quella dell’architetto:

«Noi vogliamo presentare il nostro lavoro sotto quest’aspetto: variazioni. […] queste variazioni sono già di per sé un materiale di lavoro, una base materiale sempre utile, reale, misurabile e calibrata rispetto a condizioni concrete. Queste variazioni si traducono in disegni e no in diagrammi. […] Questi disegni, o queste variazioni, sono costruzioni dall’inizio. Ossia, quello che è un disegno, che tiene come riferimento la realtà costruttiva e costrittiva – che include la nozione di misura, il senso del particolare, etc. – già è architettura. È una delle forme che abbiamo di lavorare per costruire un’idea»17.

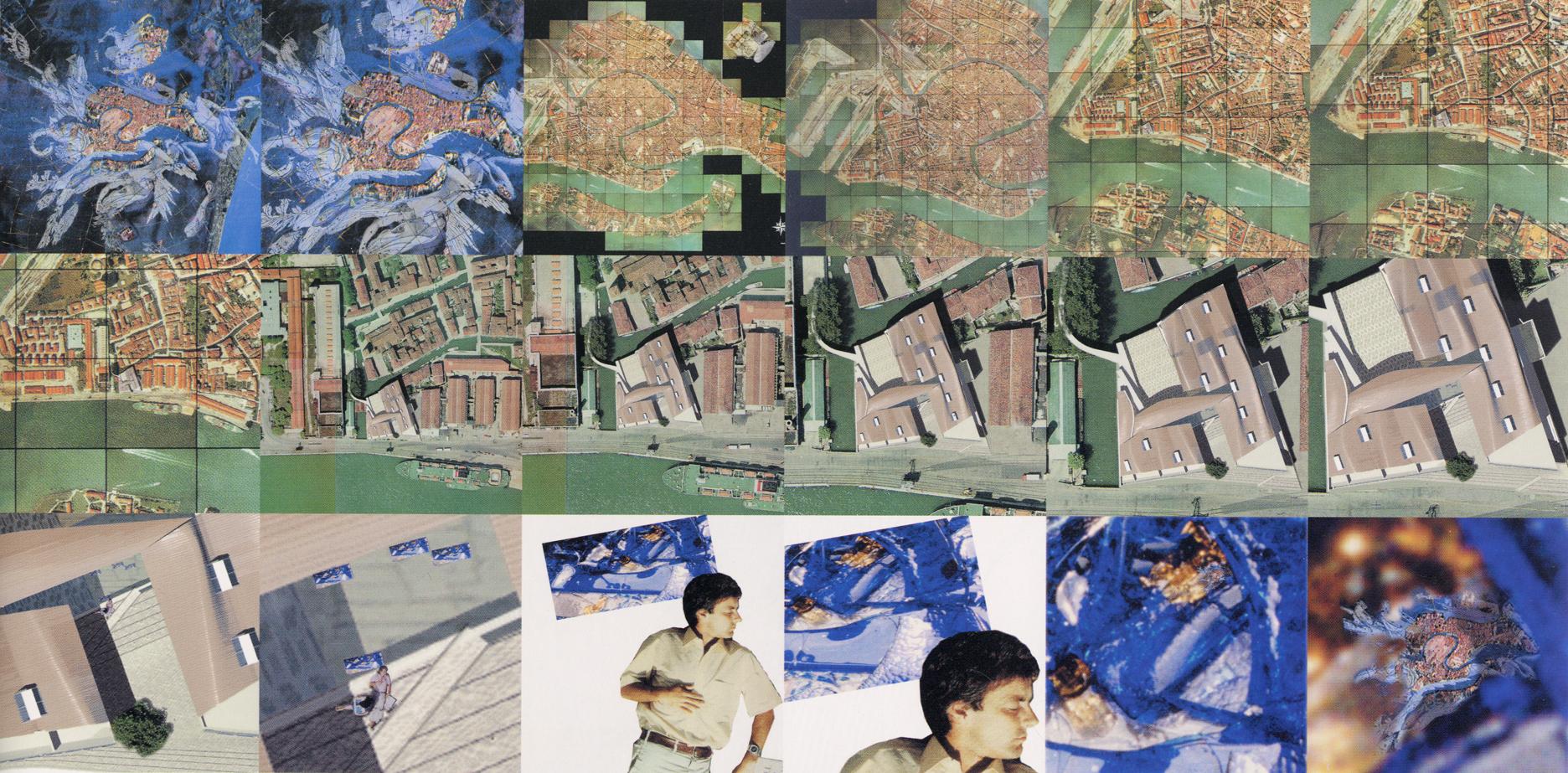

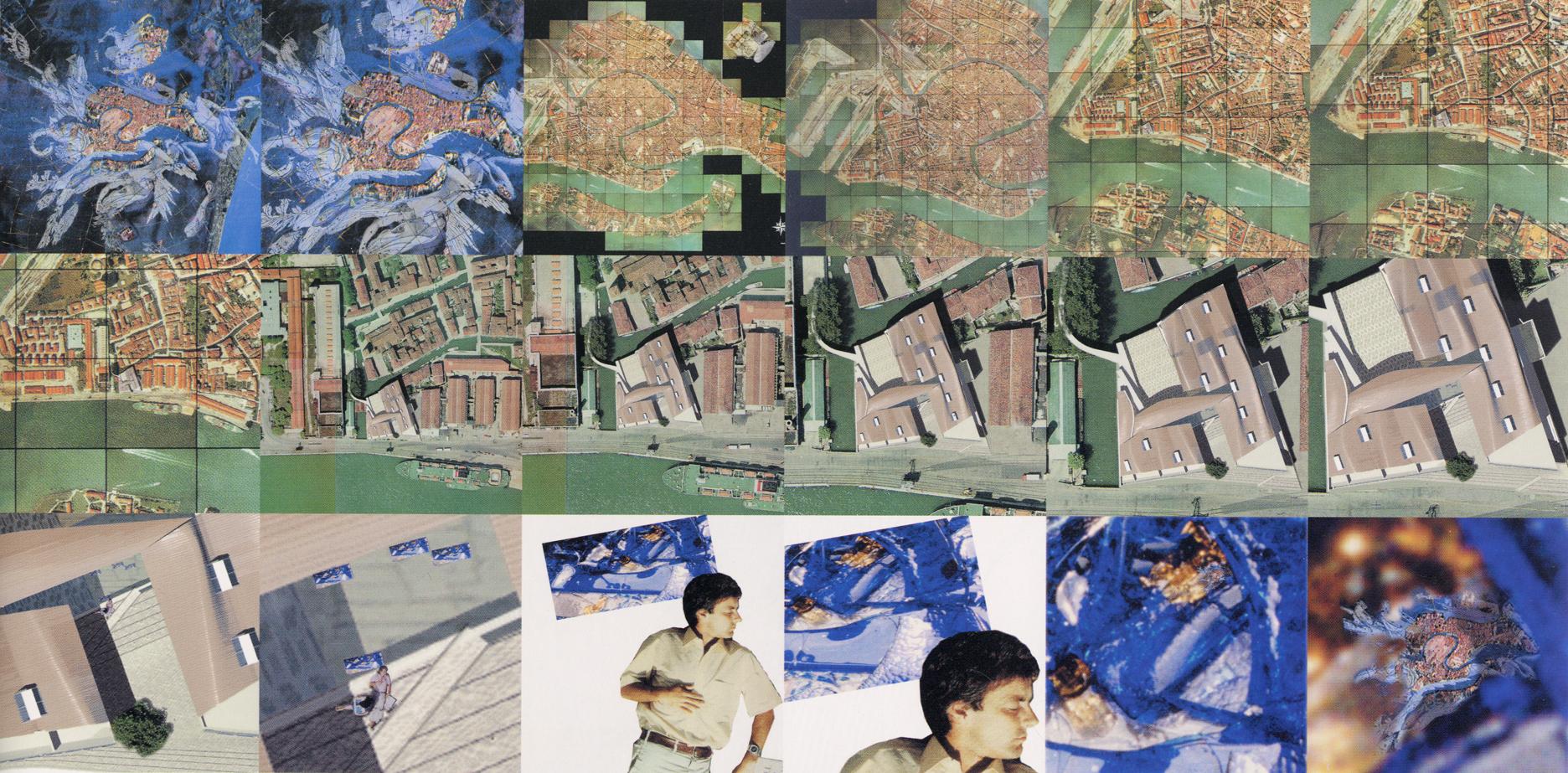

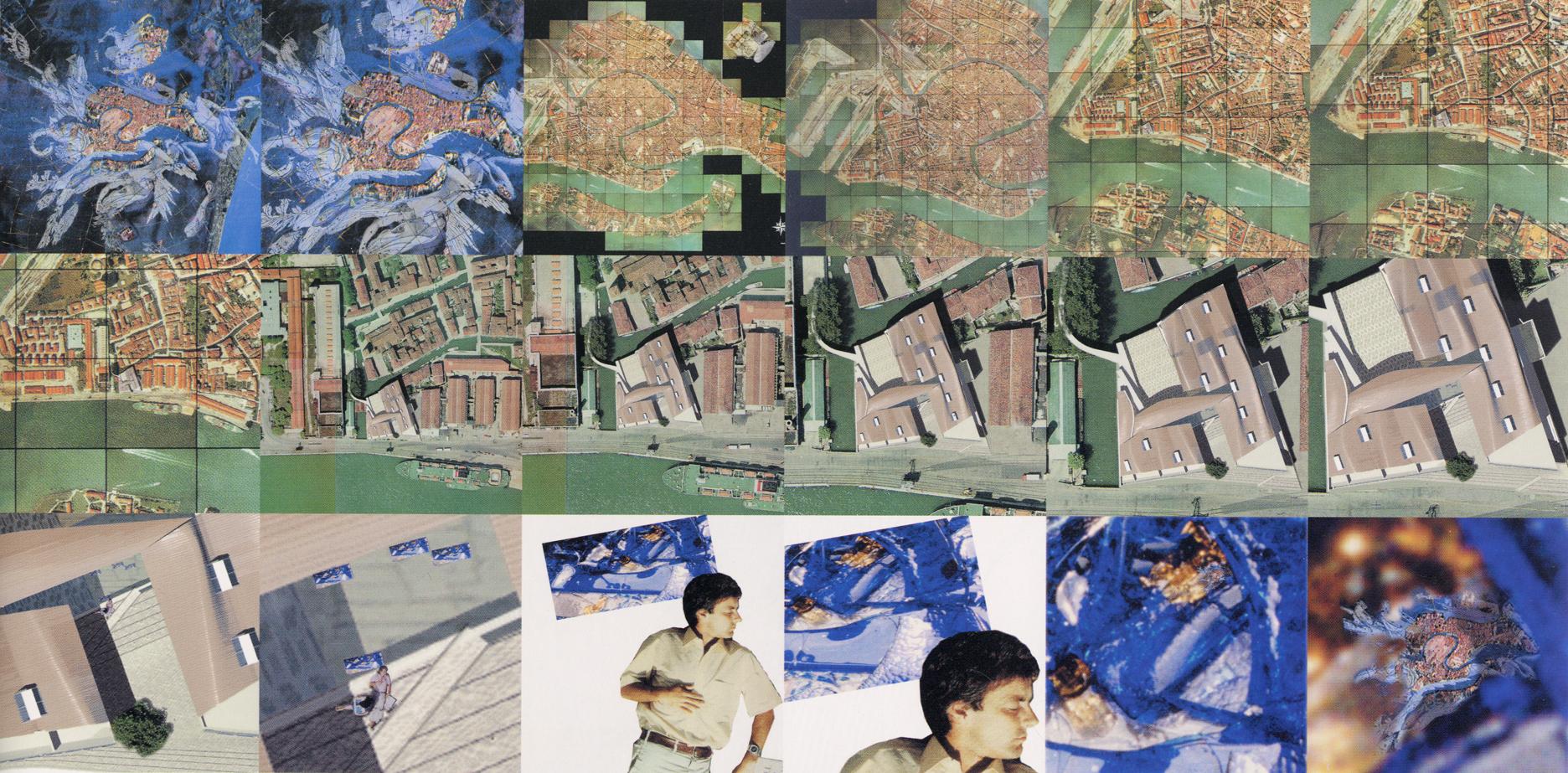

EMBT, collage identificativo dell’area di progetto della Scuola di Architettura di Venezia., 1998.

Courtesy Archivio Miralles Tagliabue - EMBT Architects.

EMBT, foto dell’area di progetto in prima fase di concorso per la Scuola di Architettura di Venezia, 1998.

Courtesy Archivio Miralles TagliabueEMBT Architects.

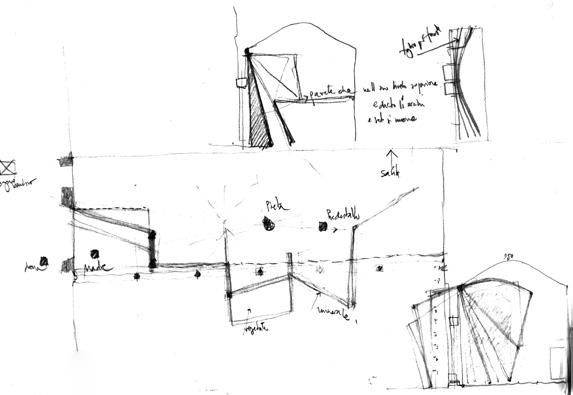

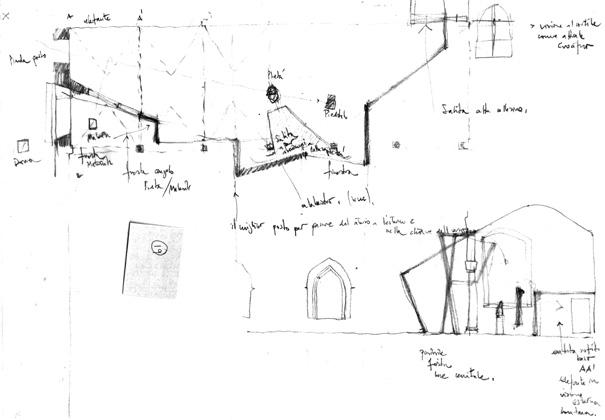

In basso: EMBT, croquis di idea di progetto durante la prima fase di concorso per la Scuola di Architettura di Venezia, 1998.

Courtesy Archivio Miralles TagliabueEMBT Architects.

Probabilmente Miralles non ha mai ritenuto necessario classificare il suo tempo, perché ritenuto unico e prezioso nella sua essenza. Però, nella ricerca metodologica del suo operato è individuabile una stessa frammentazione. Il progetto della Scuola è una sintesi anticipata di tutti i frammenti dei tempi scrutabili nell’opera di Miralles, e che poi in quelle cimiteriali sono individuati in maniera poetica: il tempo del luogo, del corpo, dell’identificazione del luogo, della ripetizione del corpo, della geometria, della contradditoria permanenza, del gioco, costruito e decostruito, della dispersione. Il concorso è stato diviso in due fasi, la cui seconda conclusa nel gennaio 1999 e decretata vincitrice. I due progetti presentati appaiono quasi diversi poiché, per l’appunto, sono evidenti le districate relazioni che in qualsiasi progetto possono innescarsi tra committente e autore.

La prima proposta pare fondarsi sull’importanza della ripetizione e dell’aggregazione dei moduli, presentando una forte ispirazione dal profilo della banchina del porto di Venezia. Il tempo del luogo non può prescindere da quello del corpo architettonico e di conseguenza l’edificio da costruire non può prescindere dalla presenza dell’acqua e dall’impossibile deviazione di specchiarsi in essa. «Venezia è un tessuto, non è una città di oggetti»18 e quel che egli tentava di ricostituire era un corpo architettonico inserito in una trama. Venezia è il punto di partenza del progetto, l’assoluto, di

studio e di ispirazione. Memorizzare i canali, gli scorci, gli edifici di Palladio, anche l’altezza degli stessi è una maniera per identificare il luogo, dettare il suo tempo, trasformarlo, allungarlo e lasciare che faccia il suo corso. Individuare, poi, la fruizione dello stesso luogo, il vissuto, il movimento umano è il passo successivo per costruire l’idea, prima ancora di quello scavo iniziato e mai continuato. La proposta della seconda fase, invece, è una prosecuzione dettagliata e probabilmente più programmatica della prima, che inizia con un flusso di pensieri inerenti alle peculiarità della città.

La Scuola di Venezia pone in auge anche un ulteriore tempo, che forse sembra essere sempre sottinteso, ma qui maggiormente indicato: il tempo della funzione. Ogni piano del corpo architettonico, con le rispettive sale, ha una propria funzione: «Le aule. La Scuola. I Corridoi»19 In tal caso, la funzione non può che essere correlata alla programmazione che di per sé, in edificio educativo, risulta essere complessa. Allora, il tempo è frammentato nelle aule e nei corridoi, dove c’è mobilità che genera movimento. La funzione è una costrizione, e il tempo che l’accompagna anche.

EMBT, fotogramma dell’inserimento nell’area del progetto per la Scuola di Architettura di Venezia, in seconda fase, inserito nella memoria originale, 1998.

Courtesy Archivio Miralles TagliabueEMBT Architects.