Indice

Introduzione

Progetto urbano e archeologia diffusa

Progetto urbano e condizione archeologica in Europa

Archeologia diffusa e spazi dell’indecisione

Il progetto urbano come strumento di intervento

Immaginario

Dalla dicotomia antico-nuovo alla continuità come criterio di progetto

L’ipotesi dell’«antico» come materiale di progetto

La necessità di rielaborare il significato del segno

archeologico

La ricerca della continuità

Immaginario

Forme contemporanee di continuità

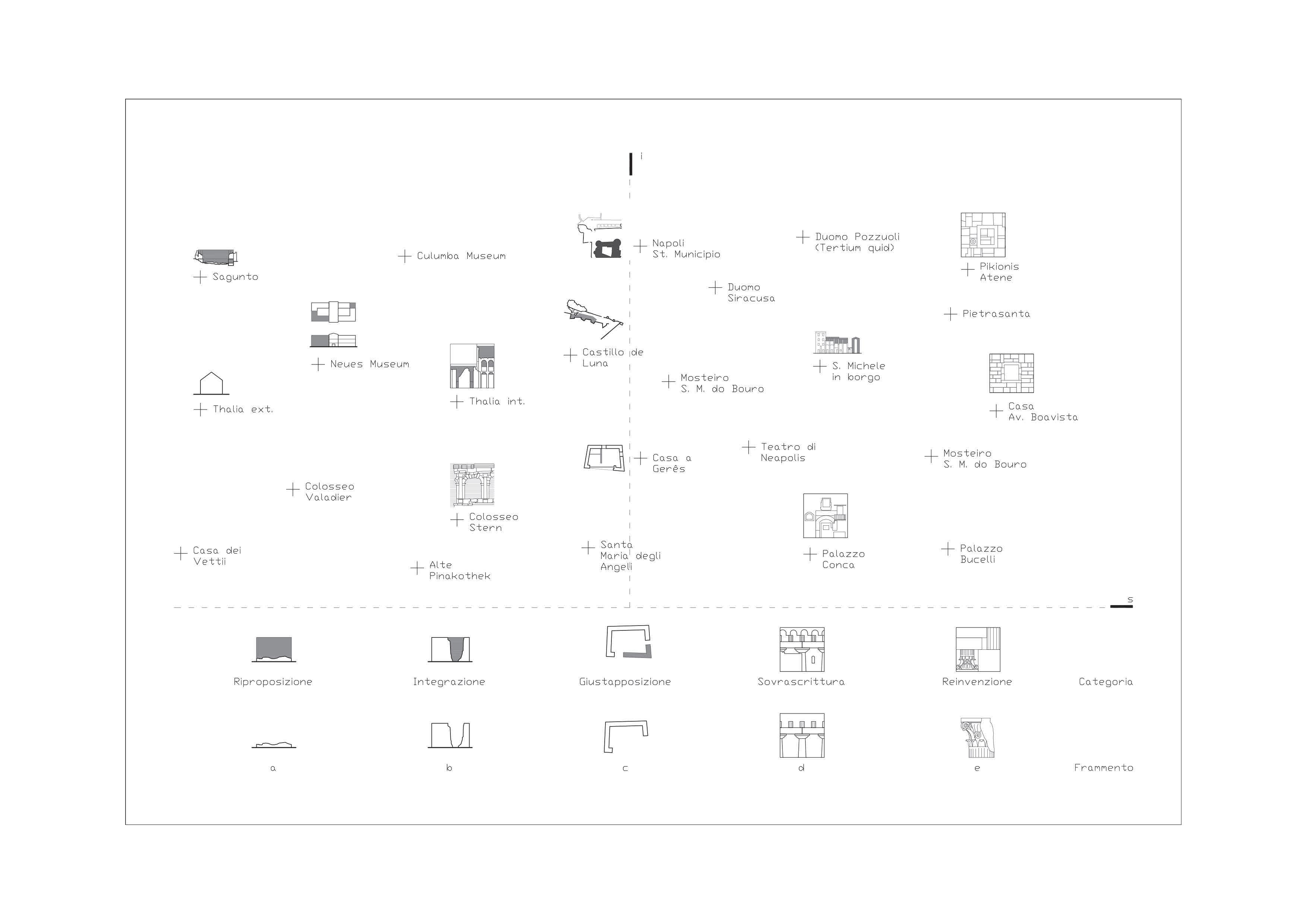

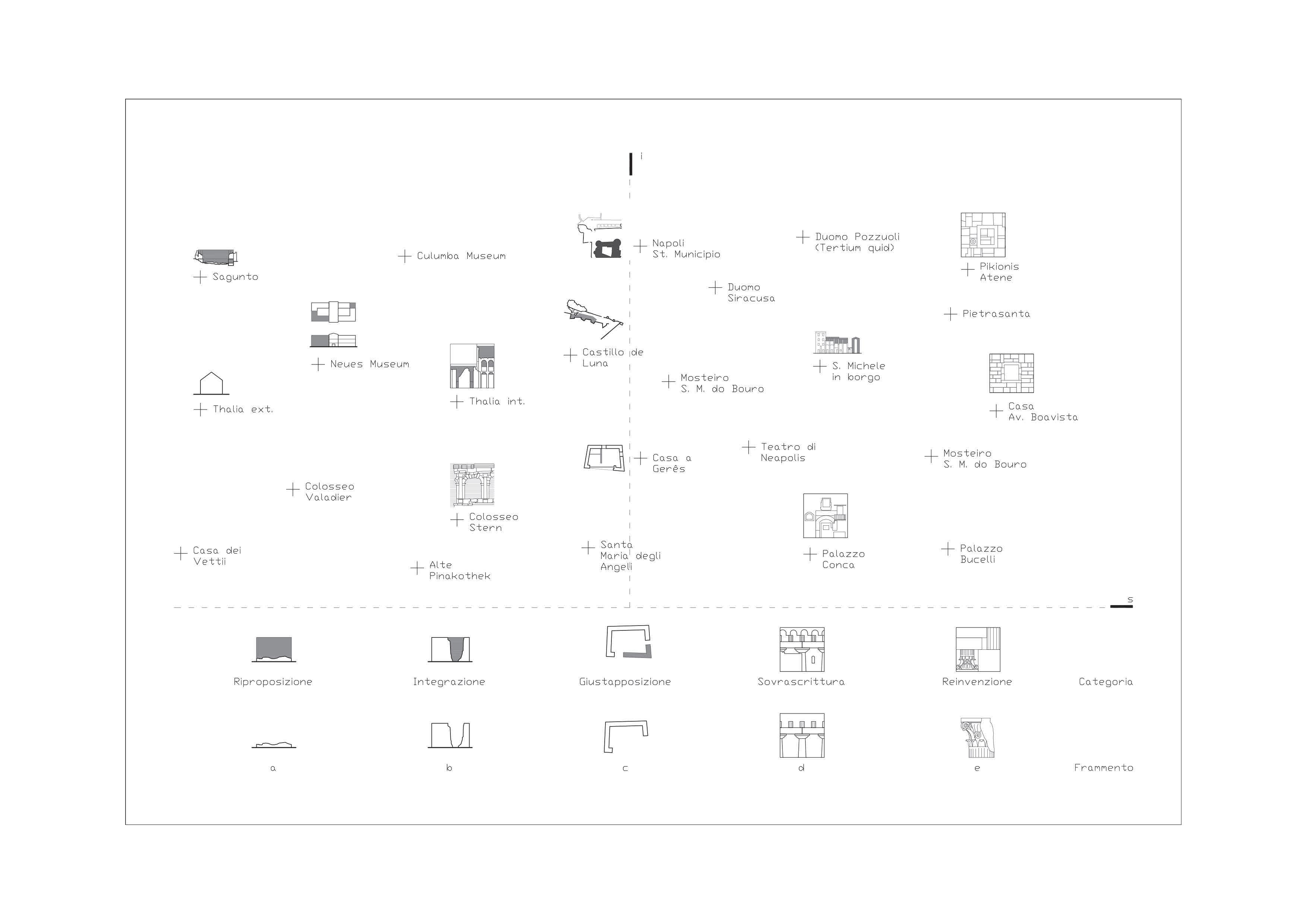

Metodi e criteri di selezione dei casi studio

Riproposizione

Integrazione

Giustapposizione

Sovrascrittura

Reinvenzione

Sul concetto di continuità in rapporto alla preesistenza

Immaginario

Introduzione

Edoardo Giordano detto Buchicchio, Maioliche presso il bar della Mostra d’Oltremare, Napoli. Foto dell’autore, 2024

Ilpresente testo deriva da un lavoro di ricerca sviluppato tra il 2015 e il 2018 nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Architettura e Costruzione (DRACo), svolto presso Sapienza Università di Roma, e del Dottorato in Urbanismo, svolto in regime di co-tutela presso la Faculdade de Arquitetura della Universidade de Lisboa (FAUL). La ricerca muove dalla volontà di rispondere alle criticità legate alle trasformazioni delle città europee, caratterizzate da forti stratificazioni, con l’obiettivo di individuare strategie di progetto che vadano oltre l’approccio fondato sulla dicotomia antico-nuovo, sempre più spesso inadeguato ad essere applicato nei contesti presi in esame. Molti sostenitori della equiparazione tra antico e nuovo giustificano la necessità di superare l’approccio dicotomico affermando che l’architettura si è sempre realizzata riciclando se stessa e che questa condizione debba valere anche ai nostri giorni. Tuttavia, come rileva Cesare Brandi, non può essere ignorata la formazione di una sensibilità verso la storia, conseguenza dello storicismo, che non permette la manipolazione della preesistenza con la stessa libertà di quanto avveniva in passato. Tenendo conto di questa osservazione e prendendo l’archeologia come caso limite, perché spesso associata all’antico, questo lavoro riflette sul significato della continuità tra preesistenza e progetto contemporaneo, offrendone una revisione critica, e analizza esempi progettuali ad essa rispondenti da cui è possibile dedurre strategie di intervento generalizzabili. Il testo è organizzato in tre parti che corrispondono ad altrettanti passaggi concettuali e metodologici. La prima parte è dedicata alla presentazione del problema e alla dimostrazione della criticità degli strumenti operativi e concettuali attuali. La seconda parte del lavoro propone una lettura critica dei contributi teorici su cui si fonda la tesi sostenuta e a partire dai quali si può tentare la riflessione e la revisione critica del termine continuità. La terza parte, invece, raccoglie i risultati della ricerca e le discussions.

Progetto urbano e condizione archeologica in Europa

Il tema del rapporto tra archeologia e architettura richiama immagini in cui nuovo e antico sono accostati in vari modi e forme: strutture protettive per scavi archeologici, percorsi espositivi raffinatamente separati dalla preesistenza, superfici e volumi semplici accostati in maniera ossimorica a resti più o meno antichi. Le metodologie di intervento a cui queste immagini rimandano, ben codificate in letteratura, rappresentano importanti temi di ricerca nei campi del restauro, della museologia e dell’architettura in generale e trovano le loro ragioni nel riconoscimento di determinati valori associati a un oggetto archeologico da tutelare e valorizzare. L’associazione di valore al dato cronologico è diventata col tempo ampiamente diffusa ed è stata estesa anche a manufatti non archeologici, spesso determinando un ruolo di subordinazione del progetto contemporaneo rispetto a ciò che generalmente è di epoca precedente e di cui l’antico non rappresenta altro che un caso limite. La grande varietà degli oggetti archeologici che interessano la realtà urbana, però, evidenzia il fatto che non è sostenibile, dal punto di vista economico e di ragionevolezza, l’applicazione indiscriminata delle metodologie elaborate ai fini della protezione e della valorizzazione, generalmente basate su un approccio dicotomico che vede in opposizione le categorie di antico e nuovo. Pena il declassamento dell’architettura contemporanea in favore di una realtà che apparirebbe avere un valore maggiore solo per la sua condizione di antichità. Da questa considerazione emerge l’interesse del presente lavoro nel ricercare strategie di progetto, urbano e di architettura, in cui contemporaneo e preesistenza interagiscono senza alcun vincolo di subordinazione. Il punto di partenza di questa ricerca è rappresentato dalle criticità che le realtà archeologiche diffuse sul territorio innescano nel sistema urbano. Diversamente da quanto viene percepito nell’esperienza comune, le testimonianze del passato non hanno un valore intrinseco. Infatti, i frammenti, che

riemergono durante l’esecuzione di lavori pubblici o privati, oppure durante le indagini condotte dagli stessi archeologi, non sono automaticamente riconoscibili come rovine. Piuttosto, essi costituiscono dei «frammenti di insediamenti non più funzionanti, che hanno perso anche la funzione di rovina se mai l’hanno avuta»1. L’assegnazione di valore o la costruzione di memoria, invece, è frutto di un processo di rielaborazione del significato di quei frammenti. Le città europee sono caratterizzate da una enorme mole di materiali archeologici, di cui solo alcuni sono riconosciuti come “emergenze” storico-artistiche. Molti di questi oggetti, invece, non hanno ancora assunto il ruolo di memoria o di rovina, o lo hanno perso, trovandosi così nella condizione che in genere precede la determinazione di valore: quella di traccia, frammento o, se si vuole, di segno2

Provare a definire l’attributo “archeologico” di un manufatto è di fondamentale importanza per un progettista che debba cimentarsi con il tema qui trattato. Pertanto, si cercherà ora di individuare alcune peculiarità del manufatto archeologico, con le dovute cautele e solo per quanto è strettamente necessario all’architetto che debba relazionarsi ad esso. Intorno al termine “archeologia” insiste un’ambiguità che porta a confondere ciò che è “archeologico” con ciò che è “antico”, introducendo la variabile tempo nella determinazione della natura archeologica dell’oggetto. Poiché in genere alla preesistenza viene dedicato un grado di attenzione che è direttamente proporzionale alla distanza temporale che c’è tra il momento della sua origine o costruzione e il presente, all’archeologia, associata all’antico, corrisponderebbe il massimo grado di attenzione. In architettura il problema della relazione critica che si innesca tra la città che si è trasformata costantemente nel tempo e il contesto archeologico riemerso, oppure già presente, ma non precedentemente coinvolto nelle trasformazioni urbane, è stato oggetto di numerosi studi e risulta descritto con particolare efficacia da Mario Manieri Elia. Questi individua come causa del problema l’estraneazione della città rispetto alla parte riemersa, dovuta a sua volta alla distanza temporale tra il frammento e l’ambiente urbano.

1. Daniele Manacorda, Il sito archeologico tra ricerca e valorizzazione, Carocci, Roma, 2007, p. 93.

2. Segno: «traccia visibile, non necessariamente riconducibile a un significato», in Giacomo Devoto, Gian Carlo Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 2000.

05. Viste satellitari dei siti di Carminiello ai Mannesi (a sinistra), Pollena (al centro) e Somma Vesuviana (a destra).

Pagina a fronte

06. Affaccio all’interno dell’area archeologica di Carminiello ai Mannesi, Napoli. Foto dell’autore, 2017.

circostanti ne fanno un punto strategico in grado di mettere a sistema questi tre elementi [22]. Il caso di Somma Vesuviana, invece, interessa una zona rurale ed è frutto di una campagna di scavo programmata. Le strutture rinvenute rappresentano con ogni probabilità l’ingresso di una villa romana del II secolo d. C. sepolta dalle eruzioni del Vesuvio per una profondità variabile dai sette ai dodici metri. In questo caso l’interruzione riguarda l’uso di terreni agricoli e non interessa ancora le costruzioni rade che pure sono presenti nell’intorno. Tra i vari temi architettonici sollevati da questo ritrovamento, vi è quello dell’impatto sul paesaggio rurale20. Infatti, poiché la ricerca archeologica in questo sito viene condotta con campagne di scavo periodiche a cadenza annuale, che interessano ogni volta una nuova porzione di suolo agricolo, essa determina oramai dal 2002 una lenta e continua erosione del paesaggio agricolo circostante, in profondità e per migliaia di metri quadrati in estensione. L’erosione dello strato più recente del suolo, anch’esso tutelato con un decreto ministeriale del 1961, è giustificata da quello che nell’immaginario comune sembra essere una sorta di diritto di conservazione dell’ultimo strato21, inteso come lo strato più lontano nel tempo interessato da tracce di attività umana. Questi tre esempi evidenziano come, indipendentemente dalla densità urbana, i manufatti archeologici, anche se marginali rispetto alla storia raccontata, pongano dei temi architettonici di grande rilievo, come l’erosione del

20. Raffaele Spera, Il diritto dell’ultimo strato e il caso studio della Villa Augustea di Somma Vesuviana. Dalla lettura morfologica al progetto di architettura, tra scavo archeologico e paesaggio, in “U+D Urbanform and design, International Journal of Urban Morphology”, n. 21, 2024, pp. 188-193.

21. Giovanni Longobardi, Alessandra Carlini, Roma: archeologia e degrado urbano, in “Arch.it.arch: dialoghi di archeologia e architettura”, seminari 2005-2006, Roma, a cura di Daniele Manacorda et al., Quasar, Roma, 2009, pp. 238-251.

PROGETTO URBANO E

ARCHEOLOGIA DIFFUSA

Mó ss’ariscava a Ccampidojjo; e, amico, ggià ssò ddu’ vorte o ttre cche ccianno provo.

Ma io, pe pparte mia, poco me movo, perch’io nun zò ppiú io quanno fatico.

E lo sapete voi cosa ve dico de tutti sti sfrantumi c’hanno trovo? che mmànneno a ffà fotte er monno novo, pe le cojjonerie der monno antico.

Ve pare un ber proscede da cristiani d’empí de ste pietracce oggni cantone perché addosso ce pisscino li cani?

Inzomma er Zanto-padre è un gran cojjone a ddà rretta a st’Arcòggioli romani c’arinegheno Cristo pe Nnerone.

Giuseppe Gioachino Belli Er cariolante de la Bbonifiscenza, 1845.

16. Fotogramma tratto dal film Roma, regia di Federico Fellini, 1972.

17. Cantiere della stazione Napoli-Municipio, vista verso il porto. Foto dell’autore, 2018.

18. Cantiere della stazione Napoli-Municipio, vista verso il Maschio angioino. Foto dell’autore, 2018.

19. Silos presso il cantiere della stazione Napoli-Municipio. Foto dell’autore, 2018.

20. Scavi presso il cantiere della stazione Napoli-Municipio. Foto dell’autore, 2018.

L’ipotesi dell’«antico» come materiale di progetto

Come visto, la prospettiva conservatrice si è sviluppata a partire dalle critiche mosse nei confronti delle pratiche di sventramento e di isolamento dei monumenti e delle speculazioni edilizie avvenute in occasione delle ricostruzioni post-belliche. Alcuni autori, sostenitori della possibilità di trasformazione della preesistenza, evidenziano l’assurdo di una posizione eccessivamente conservatrice, adducendo come argomenti a sostegno di questa tesi il fatto che l’architettura si è sempre accresciuta su se stessa e, dunque, non ci sarebbe motivo di negare questa sua peculiarità nel nostro tempo. Tuttavia, come rileva Cesare Brandi1, questa tesi presuppone il punto di vista dell’artista, il quale possiede una concezione dell’opera d’arte come cosa in fieri che può essere modificata nel tempo presente e non tiene conto della particolare sensibilità storica sviluppatasi in particolar modo a partire dal XIX secolo. Brandi sostiene dunque l’illegittimità di intervenire sulla preesistenza pre-storicista, non per le capacità degli artisti contemporanei, che non c’è ragione di ipotizzare che siano inferiori a quelle degli artisti del passato, ma per l’avvenuta presa di «coscienza del monumento come testimonianza intangibile»2. Secondo Brandi, questa nuova consapevolezza costituisce una tappa irreversibile della coscienza storica, conquista dello Storicismo ottocentesco, e rappresenta anche la motivazione principale per cui si può giustificare la rimozione di eventuali aggiunte dai monumenti, se avvenute in epoca post-storicista. Negli stessi anni in cui scrive Brandi, anche se non in sua diretta risposta, Gregotti critica alcuni aspetti dello storicismo legati alla presentazione della storia come «giustificazione di sé»3, con ricadute sul piano decisionale riguardo alle azioni da intraprendere con riferimento alla preesistenza, fino al rischio di una effettiva

1. Cesare Brandi, Struttura e architettura, Einaudi, Torino, 1967, pp. 225-232.

2. Ibidem, p. 229.

3. Vittorio Gregotti, Il territorio dell’architettura (1966), cit., p. 119.

paralisi del progetto contemporaneo. Nel 1984, con l’editoriale Modificazione4, Gregotti evidenzia il progressivo interesse per la storia, per il luogo, per l’individuazione di relazioni nuove o esistenti e lo sviluppo della nozione di appartenenza (a un luogo, a una cultura, a una tradizione) che influenzano il progetto ponendo la strategia di una modificazione dell’esistente, in luogo della tabula rasa e dell’immobilismo, nella convinzione che da queste diversità e distanze nasca una qualità architettonica. Gregotti evidenzia una modalità lavoro di tipo archeologico in cui gli elementi materiali e immateriali selezionati dal progettista non sono tanto valori da rispettare, quanto «materiali da costruzione più o meno importanti, a seconda della intensità più o meno alta di relazioni che ciascuno di essi è riuscito a coinvolgere o che noi siamo capaci di riconoscervi»5. La critica alla dicotomia antico-nuovo e al concetto di preesistenza ambientale, insieme all’ipotesi di fondamento del progetto nei caratteri generali della città sono sostenuti anche da Aldo Rossi che, rispetto alle posizioni fortemente conservatrici, propone l’alternativa di una trasformazione continua della preesistenza, anche di quella archeologica. Nel concetto di preesistenza ambientale Rossi vede la confusione con il pittoresco. Allo stesso tempo, egli sostiene il fallimento dell’ipotesi di sostituzione graduale dell’edilizia esistente con una di qualità, poiché, negli anni in cui scriveva, le dinamiche urbane imponevano la conservazione o la distruzione di intere parti di città. Infine, egli critica il tentativo di ripristinare la continuità con il costruito storico mediante vincoli di carattere planivolumetrico o cromatico, poiché non esiste contrasto tra le diverse architetture del tempo e il contrasto, quando c’è, si verifica in progetti dallo scarso portato culturale e critico6. Rossi non si oppone a priori alla posizione conservatrice, ma, pur comprendendone le ragioni, evidenzia l’inevitabile trasformazione della città, intendendo con ciò anche il degrado o la sostituzione delle finiture di un edificio. La trasformazione urbana, però, impone l’espressione di un giudizio da dichiarare tramite il progetto, rispondendo al quesito riguardante l’oggetto e le ragioni della conservazione: «cosa vogliamo conservare

4. Vittorio Gregotti, Modificazione, in “Casabella”, cit., pp. 2-7.

5. Vittorio Gregotti, Le verità dello specifico, in “Casabella”, n. 508, 1984, pp. 2-3.

6. Cfr. Aldo Rossi, Architettura e città: passato e presente, in Rosaldo Bonicalzi (a cura di) Scritti scelti sull’architettura e la città: 1956-1972 / Aldo Rossi (Clup 1975), Quodlibet, Macerata, 2012, pp. 439-445.

41. Cover del disco dei Pink Floyd, Live at Pompeii

42. 43. Frammenti ordinati in base alle loro caratteristiche formali, presso il castello di São George, Lisbona. Foto dell’autore, 2017.

44. 45. Frammenti ordinati in base alle loro caratteristiche formali, Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Foto dell’autore, 2022.

Integrazione

Questa categoria comprende gli interventi che creano nuovi spazi riempendo le mancanze della preesistenza, a volte riproducendo in forma semplificata le parti perdute, altre volte saturando i vuoti all’interno delle masse murarie. L’azione di riempimento di uno spazio vuoto all’interno di una composizione (architettonica, pittorica, scultorea, ma anche di un manufatto in genere), realizzata il più delle volte con materiale diverso da quello della preesistenza e talora su un piano differente rispetto alla superficie di questa, afferisce al problema del trattamento della lacuna [59]. Anche se talvolta le parti aggiunte riproducono la geometria di uno stato precedente del manufatto, esse sono molto limitate rispetto alla consistenza delle parti superstiti, differenziando così l’intervento di integrazione da quello di riproposizione visto nel paragrafo precedente. A proposito della lacuna, Cesare Brandi distingue due casi, perfettamente applicabili anche al campo dell’architettura19. Il primo caso è quello in cui la parte mancante dell’opera d’arte (per Brandi l’architettura, se è tale, è anche opera d’arte) è molto minore di ciò che resta, rendendo possibile la ricostruzione proprio in virtù del ripristino dell’unità potenziale dell’opera. In tal caso è necessario rispettare il criterio di distinguibilità, e dunque dichiarare la riconoscibilità dell’intervento realizzato, senza dover ricorrere a fonti documentarie. Il secondo caso, invece, contempla le situazioni in cui tali ricostruzioni non sono possibili. Ricorrendo alla Gestalt psychologie, Brandi definisce la lacuna come figura a cui l’opera (pittorica o architettonica) fa da fondo e individua la problematica del disturbo dato dalla lacuna nel fatto che essa si inserisce in un contesto dal quale pare avulsa. Di conseguenza, la soluzione che Brandi propone consiste nel limitare l’emergere della lacuna come figura

19. Si veda la Comunicazione al XX Congresso di Storia dell’Arte, New York, settembre 1961 dal titolo Postilla al trattamento delle lacune, in Cesare Brandi, Teoria del restauro, cit., pp. 71-76.

59. Andrea Mantegna, Miracolo di San Giacomo, Cappella Ovetari, Padova. Foto dell’autore, 2014.

Dall’alto

89. Riproposizione della configurazione originaria della Casa dei Vettii. Foto di Giorgio Sommer (1834-1914), numero di catalogo: 3010.

90. Riproposizione della facciata della casa dos Bicos, Lisbona. Foto dell’autore, 2017.

Pagina a fronte

91. Teatro di Sagunto, (in alto) esploso, fotomontaggio dell’autore basato sulla foto del plastico tratta da Simona Pierini, op. cit., p. 30. (In basso) prospetto nord-est con indicazione delle parti aggiunte (ridisegno e interpretazione dell’autore).

Dall’alto

101. Reimpiego di frammenti nel basamento del campanile della Pietrasanta, Napoli. Foto dell’autore, 2017.

102. Particolare del rivestimento murario della casa in Av. Da Boavista, Porto. Immagine tratta dal periodico “Architécti”, n. 35, p. 40.

Pagina a fronte

103. Casa in Av. Da Boavista, Porto. (Sopra) fotomontaggio dell’autore su foto tratta dal periodico “Architécti”, n. 35, p. 42. (Sotto) assonometria con indicazione dei principali setti interessati dalla ricomposizione dei frammenti, disegno dell’autore.