LA FUNZIONE

Lo sviluppo del funzionalismo moderno

Ho accennato nella premessa alla complessità del ruolo svolto dalla funzione, un ruolo tanto mutevole quanto lo è stata l’attenzione degli architetti nei confronti dell’aspetto funzionale. Lascio ad altri il compito di descriverne le vicende; ma, volendo introdurre alcune nozioni incentrate sulla funzione, mi sembra necessario ricapitolare, almeno per grandi linee, la caratterizzazione che essa ha assunto nell’ultimo quarto di millennio.

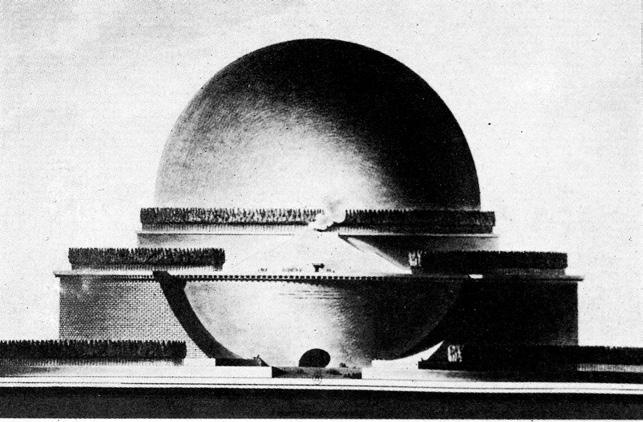

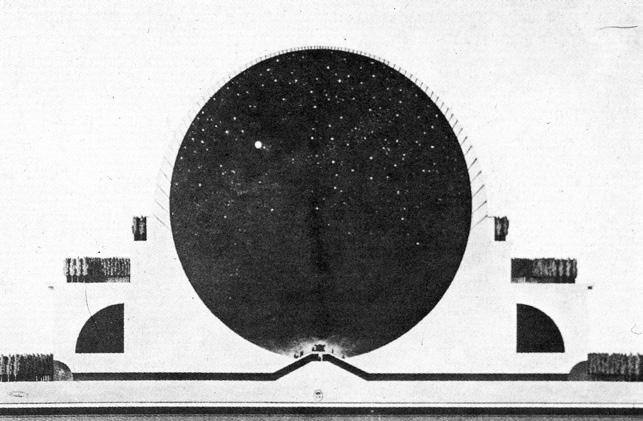

Nella seconda metà del secolo XVIII l’attenzione degli studiosi si rivolge al tema degli edifici pubblici. In questa ricerca si distinguono particolarmente gli architetti cosiddetti “rivoluzionari” o “visionari”: Boullée (1728-1799), Ledoux (1736-1806), Lequeu (1757-1825) e, con una impostazione diversa dai precedenti, Durand (1760-1806) di cui parleremo in seguito.

Sono noti, e tuttora studiati, i loro progetti di insediamenti industriali, musei, biblioteche, tribunali, carceri, cimiteri, monumenti funerari, chiese, templi, ecc; progetti di dimensioni spesso colossali, caratterizzati da combinazioni inusitate di forme semplici e da soluzioni distributive originali. Esprimono chiaramente l’idea di un’architettura connotata da valori progressivi e impegno civile, un’architettura capace di assumere e interpretare le nuove esigenze della società che sta rivoluzionando la sua antica organizzazione. Ciascuno di essi si presenta come la soluzione esemplare di uno specifico problema, come il risultato di una indagine “scientifica” sui bisogni materiali e spirituali dell’Uomo; quindi l’analisi delle funzioni, delle loro articolazioni e degli spazi idonei a contenerle assume grande importanza.

Questo è anche il periodo nel quale si pongono le basi per un approccio ordinato e razionale alla nozione di Tipo, nozione che Quatremère de Quincy (1755-1849) delinea con chiarezza tale da costituire un punto di riferimento per i secoli successivi. Ma, a causa della diffusa attenzione rivolta allo studio e alla definizione puntuale delle funzioni edilizie ed urbane, anche la ricerca tipologica assume una decisa caratterizzazione in senso funzionale.

Essa, nel successivo arco di tempo che va dagli architetti della Rivoluzione ai primi anni del Novecento, conferma tale aspetto, mentre

Il secolo XIX è caratterizzato dall’ingigantirsi di vistosi fenomeni interdipendenti: il richiamo della città dovuto alla trasformazione produttiva in senso industriale; l’abbandono delle campagne da parte di grandi masse alla ricerca di migliori condizioni di vita; l’uso eccessivamente intensivo dei suoli, che origina quartieri insalubri e sovraffollati; le crescenti pretese speculative dei costruttori; soprattutto, la drammatica condizione abitativa dei nuovi inurbati. Tutti questi fattori pongono in primo piano la cosiddetta “questione delle abitazioni” che coinvolge ad un tempo politici, amministratori e tecnici.

Sicché, agli albori del secolo XX la situazione cambia sostanzialmente perché la ricerca si sposta su un settore sino ad allora trascurato dagli studiosi: la residenza dei ceti meno abbienti. I politici scrivono manifesti di lotta; le amministrazioni promuovono indagini conoscitive sul disagio urbano; gli architetti del Movimento Moderno, dal canto loro, avviano una riflessione sui precedenti tipi abitativi per una loro sostanziale revisione: maggiori conoscenze dei bisogni familiari e dei rapporti sociali, conformazione e utilizzazione degli spazi legate a rigorose norme igieniche anziché al profitto; tecnologie emergenti, materiali innovativi, grande disponibilità delle amministrazioni locali, sembrano aprire nuovi orizzonti.

Si guarda con particolare interesse ai modi di produzione dell’industria che offrono condizioni molto vantaggiose per quanto riguarda i tempi di lavorazione, la qualità del prodotto e il contenimento dei costi.

C’è di più: il modello industriale è così avvincente nella sua razionalità che diventa il riferimento principale per gli architetti del Movimento Moderno. È incardinato sulle tre nozioni di funzionalità, rendimento e standard: la funzionalità rappresenta “la rispondenza a specifiche esigenze”, il rendimento è “il risultato ottenuto in rapporto

degli edifici si sviluppa con grande vitalità. Non è un caso: nuovi bisogni si vengono delineando; la città sta acquisendo dimensioni nuove nelle quali le funzioni urbane e le loro relazioni si complicano; i problemi igienico-sanitari, la sicurezza, l’ordine pubblico divengono le condizioni per l’armonica crescita della classe emergente, la borghesia urbana, che trasferisce nella città la gerarchia dei suoi valori ed una concezione funzionale del mondo.

all’impegno (fisico, finanziario, ecc.)”, per standard si intende “il livello di dotazione prescritto per il miglior risultato”. Quali requisiti potrebbero essere più convincenti per chi vuole contribuire al ridisegno della società partendo dai dati materiali, dalle sedi dell’abitare, lavorare, svagarsi, ecc?1

Il riferimento all’industria fa crescere l’importanza assunta dalla funzione sin dal XVIII secolo; si consolida così il primato del funzionalismo, cioè dell’atteggiamento che tende a valorizzare l’aspetto legato al buon funzionamento, al dato pratico, all’uso2; esso ha tutt’oggi diversi seguaci.

Il “valore” della funzionalità (definita decorum dai Romani, bienséance dai Francesi del Grande Secolo e più di recente appropriatezza, pertinenza, adeguatezza, conformità alle necessità, ecc.) è stato un argomento di riflessione sin dall’Antichità, non solo in riferimento all’aspetto utilitaristico, ma anche in rapporto al “Bello”, del quale la funzionalità viene considerata una varietà. Esisterebbe, cioè, un bello che, indipendentemente dalla forma apparente, è tale in virtù della funzionalità. La funzionalità conferirebbe bellezza alle cose, rappresenterebbe comunque il bello proprio degli oggetti utili.

Il rapporto tra “il bello della forma” e “il bello della funzionalità”, discusso sin dai tempi di Socrate, a volte in termini d’integrazione, come “bello duplice”, a volte in termini oppositivi, costituisce un problema aperto dell’Estetica, origine di formulazioni ambigue che permangono tutt’oggi, anche se a partire dal XVIII secolo la funzionalità è diventata indiscutibilmente una virtù fondamentale dei prodotti umani.

1. Il più appropriato esempio di trasferimento dei principi di razionalizzazione industriale all’architettura è costituito dagli studi sulle attività domestiche che si svolgono in cucina, equiparate a quelle di un posto di lavoro operaio. Dagli studi nacque quella “cucina di Francoforte” che costituì un esempio di metodo, oltre che un prototipo produttivo, per l’indagine sul funzionamento ottimale degli edifici.

2. Questo in termini generali. In architettura si intende per Funzionalismo una corrente di pensiero che, nell’organizzazione della forma, considera l’aspetto funzionale preminente sugli altri.

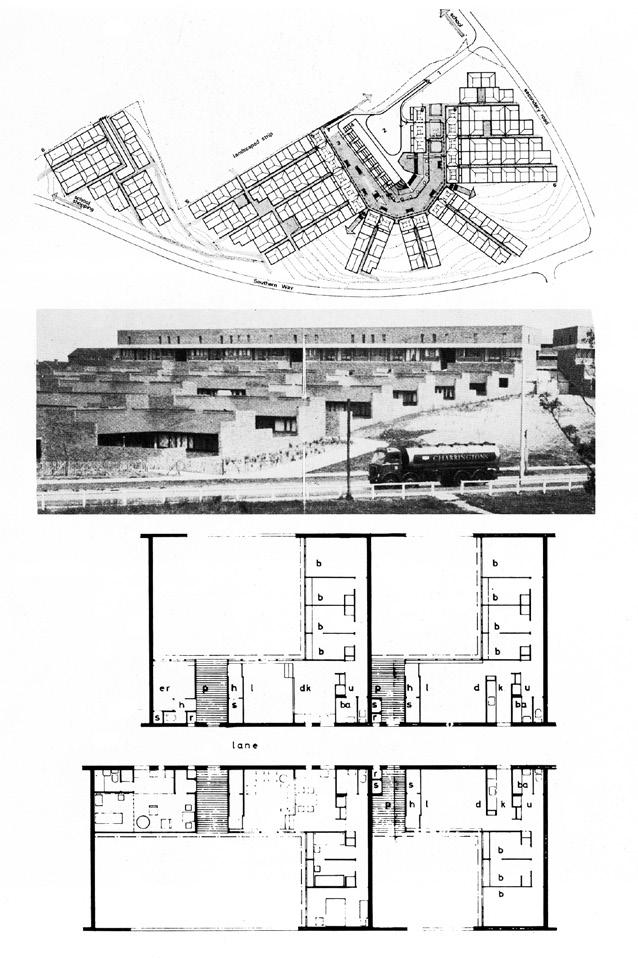

Michael Neylan, Complesso residenziale a Bishopsfield, Harlow New Town (da: Luigi Gazzola, Architettura e tipologia, Officina, Roma 1987, tav. 66).

116 Caratteri funzionali degli edifici

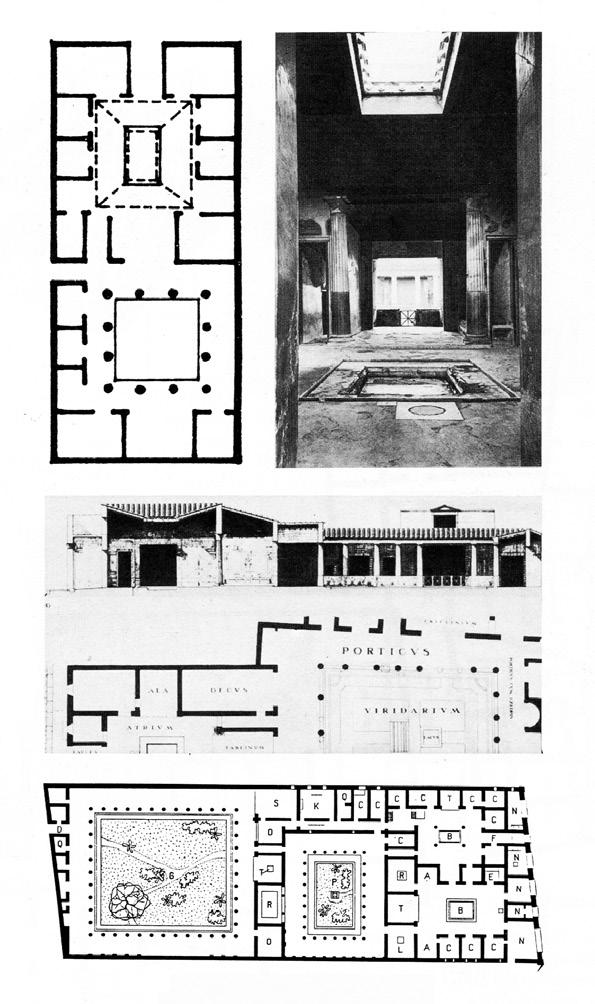

Evoluzione del tipo domus italica (da: Luigi Gazzola, Architettura e tipologia, Officina, Roma 1987, tav. 65).

Verso il progetto

Etienne Louis Boullée, Cenotafio di Newton, sezione e prospetto (da: AA.VV., La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico 1750-1830, Centro Di, Firenze 1986, vol. II, p. 79).

122 Caratteri funzionali degli edifici

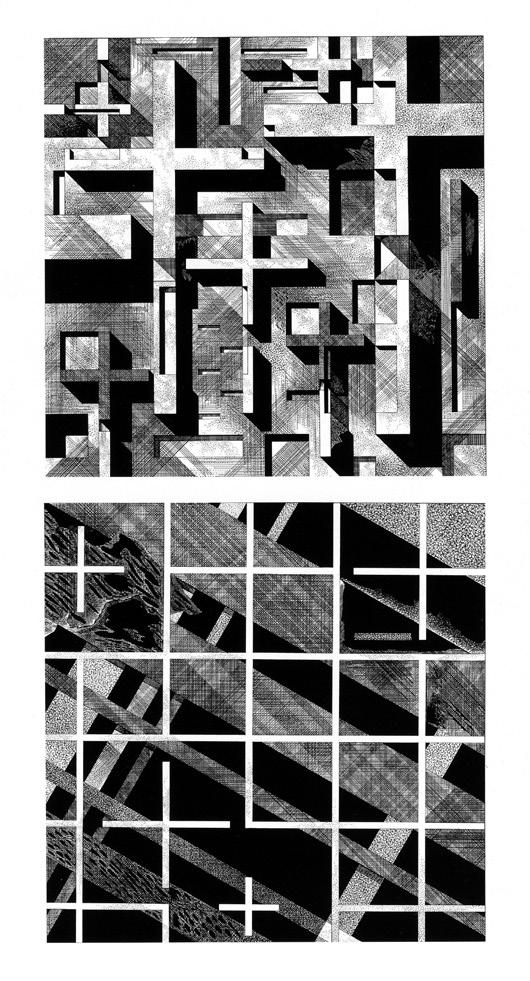

Franco Purini, Geometria elementare (1999) e Tracciato Romano (1998), dalla serie Trame, 12 disegni (da: Franco Purini. Le opere, gli scritti, la critica, Electa, Milano 2000, p. 93).

Verso il progetto

GUARDARE L’ARCHITETTURA

ATTRAVERSO LA FUNZIONE1

ALBERTO ULISSE

Caratteri funzionali degli edifici 2 credo sia un testo necessario per una epistemologia pedagogica dello spazio, in architettura.

Prima di affrontare alcune delle questioni che questo scritto suggerisce, bisogna prima chiedersi: perché può essere necessario pubblicare nuovamente Caratteri funzionali degli edifici? Il primo interesse può risiedere nel fatto che: il libretto di Massimo Bilò attraverso una dissertazione sul ruolo fondativo della funzione nel rapporto profondo tra attività e spazio, suggerisce alcune delle premesse logiche di organizzazione e di disposizione di attività, corpi e cose per la formalizzazione dello spazio nel progetto di architettura3. Altre motivazioni che hanno spinto questo progetto di reprint sono rintracciabili in questo scritto e nella lettura del blocco del testo originario.

Una annotazione che qui viene riportata come un primo chiarimento indispensabile: caratteri funzionali non considera la “funzione” come argomento di definizione della forma in senso unilaterale (anzi l’autore prende dichiaratamente le distanze da questo posizionamento), ma intercetta le traiettorie strettamente collegate alla “ostinata interrogazione dello spazio” che ha più come oggetto l’“uso” e la misurazione degli spazi tra pensiero e forma architettonica, che la semplicistica ed ormai superata questione dove la forma è a servizio della funzione.

Il testo interroga lo spazio e ne indaga le questioni peculiari legate al rapporto che descrive il carattere dell’organizzazione dello spazio (o di un edificio) tra funzione-struttura-forma che sono chiamati a collaborare per il processo di definizione dello spazio.

Un libro – Caratteri funzionali degli edifici – di educazione al progetto delle relazioni, delle armonie o disarmonie degli elementi – e caratteri – che organizzano uno spazio. Quindi è un libro fortemente didattico per il controllo dello spazio. È un libretto che indaga le logiche organizzative dello spazio, a partire dal carattere della “funzione” come postura degli spazi in architettura, con una visione «poetica della forma [nel progetto e] nella sua dimensione umana» che aspira alla stretta necessità del costruire4 – come atto di prendersi cura degli spazi e delle persone – cioè: una «architettura che non vuol essere funzionale, ma opportuna»5.

La struttura elementare dello spazio

Ecco, questo testo – oltre che necessario – è opportuno. Dello spazio organizzato – scrive Fernando Tàvora – riportando ad una vera e propria «responsabilità che si assume ciascun uomo nel momento in cui organizza lo spazio che lo circonda; [… così] lo spazio organizzato non è soltanto condizionato ma è a sua volta condizionante, e che soltanto per praticità di indagine è possibile considerare disgiuntamente questi due aspetti. [… e per tal motivo] questi due aspetti – libertà di scelta delle forme, benché esse debbano soddisfare determinate circostanze, e coscienza dell’importanza dello spazio organizzato – devono costituire il fondamento dell’attività di chi organizza lo spazio»6.

Ma, torniamo al libretto.

Un libretto necessario, perché?

È un testo necessario perché suggerisce una serie di riflessioni metodologiche e didattiche, ancora utili, per la progettazione di spazi da “abitare” (a prescindere dalla loro specifica funzione) a partire dai principali caratteri distributivi relativi alle attività da svolgere in una unità di spazio atmosferico (dalla unità elementare di una stanza alla complessità di un edificio), in cui siamo immersi e che addirittura respiriamo (o spazio vuoto nel quale navighiamo). Il progetto del programma in architettura, cioè quel segmento del processo di avvio progettuale legato alla investigazione della funzione (o delle funzioni e degli usi) in architettura, è sicuramente uno degli ingredienti indispensabili per il progetto, che dà il “carattere” alla stessa struttura formale; altrimenti: per chi progettiamo? cosa progettiamo? quali strutture spaziali investighiamo? …ma soprattutto, attraverso quali schemi o regole configurative operiamo? pertanto, quando facciamo un progetto o pensiamo uno spazio, la sua organizzazione rispetto alle condizioni – endogene ed esogene – e alle regole o aspetti – conformativi e configurativi – che organizza lo spazio vuoto assoluto in spazio vuoto possibile, abitabile ed esperibile. O meglio, è il tentativo di dare racconto a ciò che non ha assunto ancora una forma: quello che Alberto Garutti definiva bene come “il pensiero dell’abitare”. Tuttora, Caratteri funzionali degli edifici è un testo necessario, perché:

Caratteri funzionali degli edifici

• afferma chiaramente quali sono alcuni dei principi legati al tema fondativo dell’architettura, cioè quello della costruzione della forma (ma non rincorrendo una definizione della forma fine a sé stessa ma una forma sensiente capace di tradurre il programma in occasioni per lo spazio stesso); infatti l’autore mira verso una dichiarata intersezione tra le “tre componenti della forma” (in particolare la componente strutturale, funzionale e figurativa). In questo modo prendono forza le relazioni tra equilibri, anche se labili, che si celano tra le regole di impostazione del progetto e i suoi apparati configurativi (a partire dalle funzioni nello spazio, dalla distribuzione delle funzioni…), grazie al fatto che si possano assumere come dati di partenza i “criteri di progettazione”: i requisiti (o per meglio dire gli “standard spaziali ”), a fondamento della definizione del programma di un progetto. A tal proposito, scrive Massimo Bilò, sulla qualità del programma che condiziona fortemente «i principali requisiti del quale sono la chiarezza degli intenti, la razionalità degli argomenti e la completezza delle informazioni», riconducibili al “progetto della forma” architettonica. Pertanto, è indispensabile saper impostare un programma sulle necessità concrete – siano esse dichiarate o latenti – di chi esperisce quello spazio;

• affronta chiaramente in maniera didattico-didascalica alcuni passaggi chiave di metodo con il quale impostare le regole e i principali caratteri di uno spazio e organizzarne il suo interno, a partire dalla funzionalità dello spazio stesso (così come fa anche Francesco Cellini nel suo Manualetto7 per la didattica del progetto, utilissimo per gli studenti che iniziano un percorso nelle scuole di architettura). L’assunto principale del testo parte dal riconoscere nella “funzione”, e nel suo intrinseco “carattere di impostazione organizzativo” di uno spazio, il ruolo fondativo per descrivere e scrivere un buon progetto; così Massimo Bilò, a partire dalla “tematiche distributive”, illustra come esse si intercettano con alcune delle principali prestazioni di qualità legate al progetto dello spazio (tra le “prestazioni di qualità” si riporta, a titolo esemplificativo, le principali, quali: il benessere ambientale, l’accessibilità, la sicurezza… tutti temi che concorrono alla definizione dell’aspetto del progetto);

struttura elementare dello spazio