Leben mit ...

NEUROLOGISCHEN ERKRANKUNGEN

Seite 4

NMOSD – Julia war 23 Jahre alt, als sie die Kontrolle über ihren Körper verlor

Seite 6

hATTR-Amyloidose –Polyneuropathien können ein Symptom sein

Seite 8

Clusterkopfschmerz –Frank erzählt über sein Leben mit „glühenden Nadeln im Auge“

Seite 14

Schlaganfall – Dagmar spricht über die schwerste Zeit ihres Lebens

Seite 18

Demenz beim Vater –Schauspielerin Katy Karrenbauer im Interview

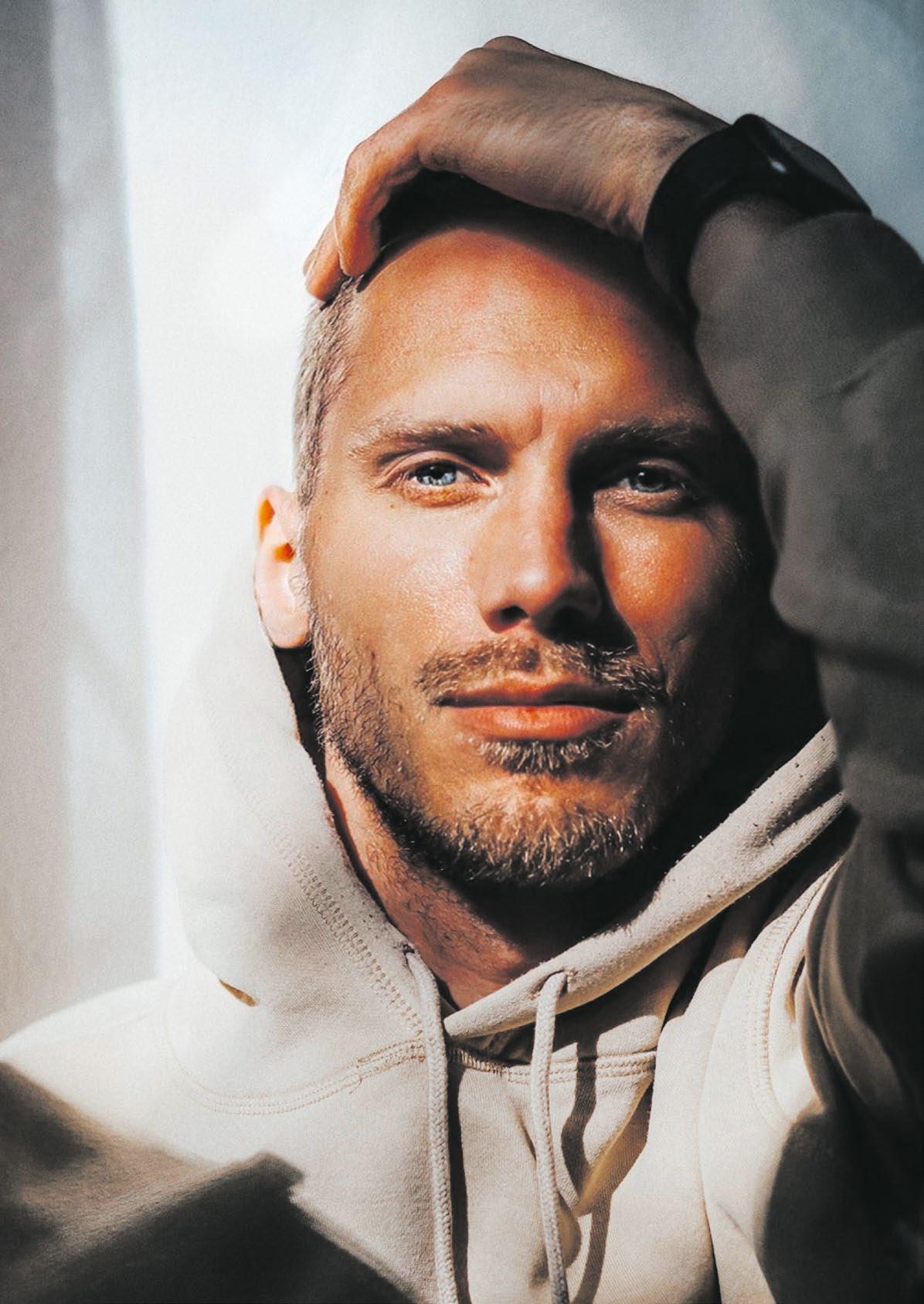

(K)ein neues Leben

Jack ist Anfang 20, will die Welt erobern und jeden Tag ein neues Abenteuer erleben. Doch plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Ein heftiger Schub und schließlich die Diagnose Multiple Sklerose stellen sein Leben auf den Kopf – und alles infrage.

Vorwort

Wissen Sie, was einer der größten Stressfaktoren im Leben eines Menschen ist? Es ist die Ungewissheit! Menschen können schlechte Ereignisse, die vielleicht eintreten, weniger gut ertragen als jene, die es definitiv tun werden.

Diagnosen geben Sicherheit

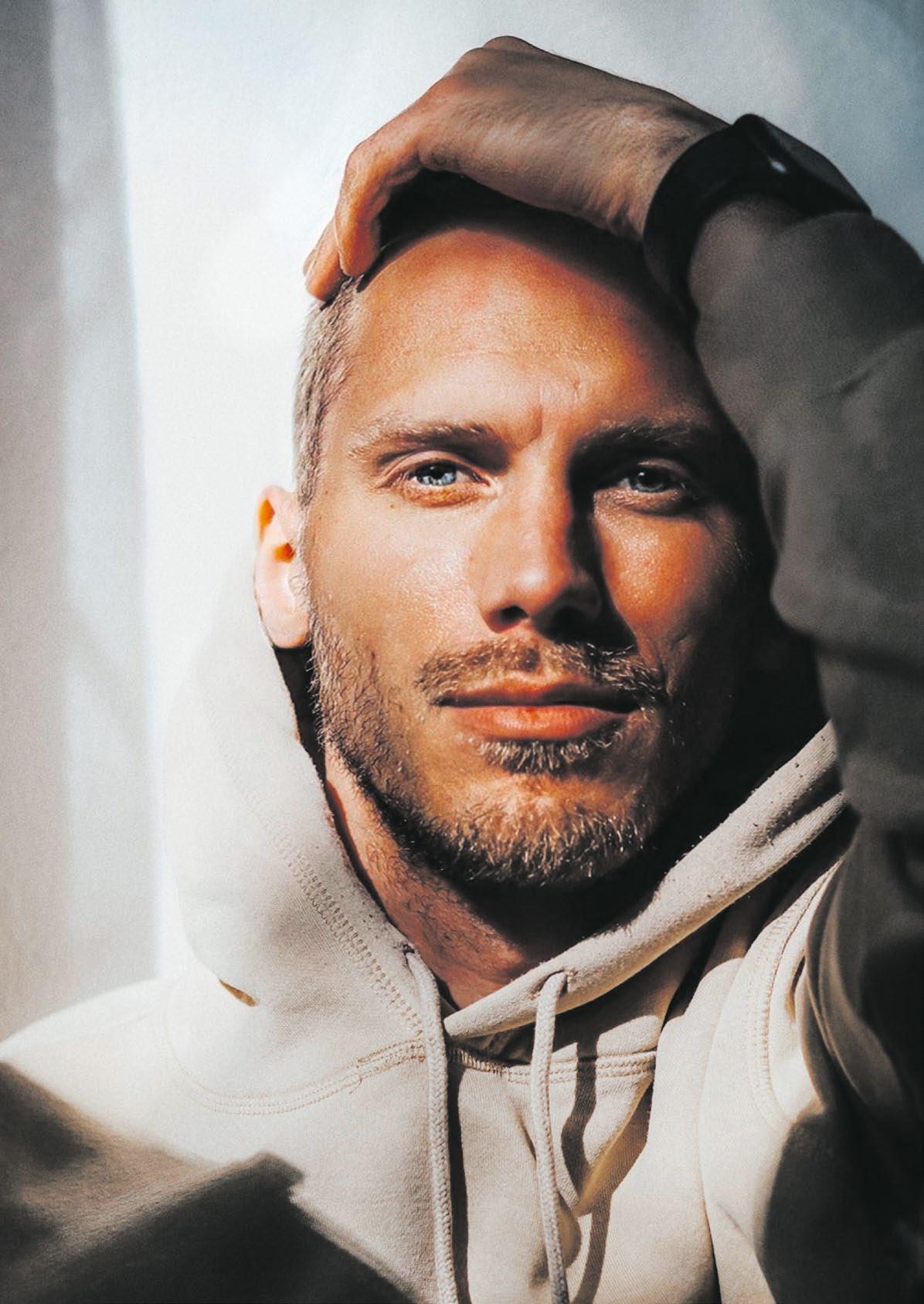

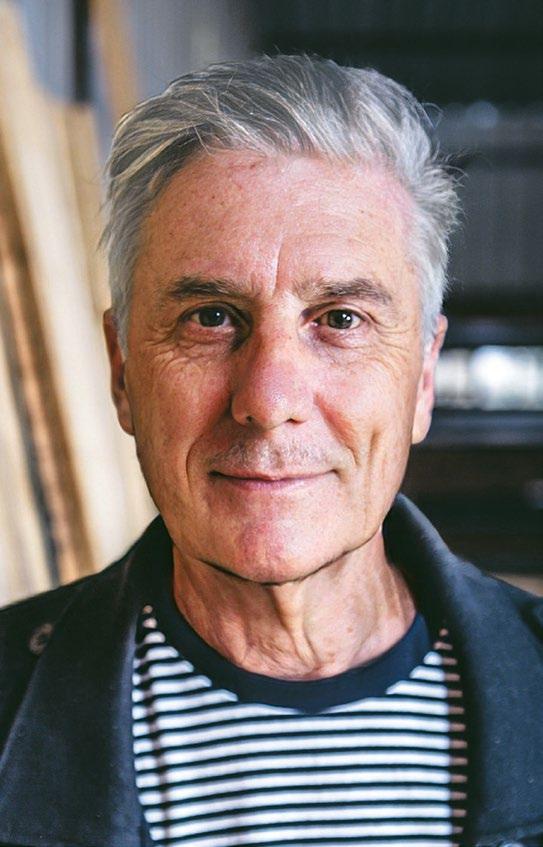

Prof. Dr. Volker Busch Neurologe, Psychiater und Wissenschaftler

BUCHTIPP

Was können wir tun, um uns in schwierigen Zeiten im Leben sicher zu fühlen und Zuversicht zu gewinnen? Prof. Dr. Volker Busch erläutert in „Kopf hoch!“ die Funktionsweise unseres mentalen Immunsystems. Er zeigt, welche Strategien uns psychisch stark machen und gesund halten.

ISBN-10: 3426279169

ISBN-13: 978-3426279168

Eine Diagnosestellung dient damit nicht nur als Grundlage für die medizinische Abrechnung oder die Rechtfertigung für die Gabe bestimmter Medikamente. Sie hat auch eine große Bedeutung für die Auseinandersetzung Betroffener mit ihren Beschwerden: Diagnosen geben eine Form von Sicherheit, weil sie den Stress der Ungewissheit reduzieren. Das kann sehr entlastend sein („Endlich habe ich es schwarz auf weiß“). Darüber hinaus können sie psychisch stabilisieren, denn Diagnosen legitimieren das Leid. Auf diese Weise ist mit der offiziellen Bestätigung intrapsychisch auch eine Berechtigung verbunden („Ich darf das so empfinden; ich bin krank, aber nicht unnormal“). Das gilt insbesondere für Symptome, die vorher niemand adäquat einordnen konnte oder ggf. nicht mal ernst nahm. Gute Beispiele hierfür sind Migräne und Clusterkopfschmerzen, auf denen in der Allgemeinbevölkerung nach wie vor das Odium einer banalen Befindlichkeitsstörung ruht („Nimm halt eine Aspirin und schlaf dich mal aus“).

ten, weil sie das Gewicht einer hypochondrischen Störung von den Schultern nehmen („Ich habe die Bestätigung, dass ich kein Psycho bin“).

Nichtsdestotrotz, auch dies gehört zur Wahrheit, kann der Wunsch nach Gewissheit durch eine eindeutige Diagnose auch eine Kehrseite haben: Manchmal sind Menschen mit neurologischen Symptomen nämlich bereit, äußerst abstruse Krankheitsnarrative für sich in Anspruch zu nehmen. Das Bedürfnis nach Sicherheit wird größer als jenes nach Wahrheit. Nicht jeder Rückenschmerz, der sich bis in den Nacken zieht, ist gleich eine Fibromyalgie. Im Fahrwasser vorschneller Diagnosen können dann unsinnige oder gar gefährliche Therapien hinterherreisen. Daher bleiben für uns Ärzte die weitere Forschung und die sorgfältige Beobachtung von Menschen mit „seltsamen“ Symptomen essenziell!

Je länger ein Patient unter unklaren Beschwerden leidet, desto größer wird sein Wunsch im Laufe der Zeit, gesehen und verstanden zu werden.

Je länger ein Patient unter unklaren Beschwerden leidet, desto größer wird sein Wunsch im Laufe der Zeit, gesehen und verstanden zu werden. Bei seltenen Erkrankungen kann die lange Zeitspanne des Kampfes um Legitimation psychisch stark belasten. Denken Sie an (zerebelläre) Ataxien, die in der Bevölkerung oft mit der impliziten Wahrnehmung einer Trunkenheit assoziiert werden. Oder denken Sie an chronische Erschöpfungssyndrome im Rahmen postviraler Erkrankungen, die Betroffene oft dem Vorwurf aussetzen, Drückeberger zu sein und nicht arbeiten zu wollen. Diagnosen entlas-

Stellen Sie sich Krankheitskonzepte wie Eisberge vor, die im Wasser treiben. „Bekannt“ ist jeweils nur die kleine Spitze oberhalb der Wasseroberfläche; der Rest darunter entzieht sich unserer Wahrnehmung. Wissenschaftliche Forschung senkt den Wasserspiegel. Dadurch werden Abschnitte der Eisberge sichtbar, die vorher noch unsichtbar waren. Wenn wir aufdecken, was von unseren Patienten vorher nur unspezifisch beschrieben und ggf. verbal mühsam verteidigt werden musste, leisten wir ihnen einen unschätzbaren Dienst. Nicht nur, weil wir dann aus unseren Erkenntnissen sinnvolle Therapien ableiten können, sondern auch, weil wir damit eines der stärksten psychischen Bedürfnisse erfüllen, die Menschen haben: das Bedürfnis nach Gewissheit..

Leben mit ... Magazin Healthcare Mediapartner GmbH | Pariser Platz 6a | 10117 Berlin | www.healthcare-mediapartner.de Herausgeberin Franziska Manske Redaktionsleitung Benjamin Pank Design Elias Karberg Coverbild privat Druck BNN Badendruck GmbH Kontakt redaktion@lebenmit.de | www.lebenmit.de

Alle Artikel, die mit „In Zusammenarbeit mit“ gekennzeichnet sind, sind gesponserte Beiträge. Alle Artikel der Ausgabe schließen alle Geschlechter mit ein. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch nur eine Geschlechtsform verwendet.

Viele neurologische Krankheiten lassen sich heute gut behandeln.

Wir beraten Sie – kostenfrei.

hirnstiftung.org/beratung

Gehör für die Neurologie

Die Deutsche Hirnstiftung hilft neurogisch Erkrankten und stärkt die Forschung. Unterstützen Sie uns mit einer Spende oder als Mitglied.

„Eine

Krankheit

kann unsichtbar sein – und trotzdem ist sie da“

Julia ist 23 Jahre alt, als sie das Gefühl hat, die Kontrolle über ihren Körper zu verlieren. Sie hat starke Schmerzen, dauerhaften Schluckauf, ist chronisch müde und leidet unter motorischen Ausfällen. Was sie damals noch nicht weiß: Julia hat NMOSD, eine Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Doch die Erkrankung ist selten und für Außenstehende häufig zunächst kaum sichtbar.

Julia, wann haben Sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt?

Ich wachte eines Morgens mit starken Nackenschmerzen auf und dachte an eine Verspannung. Die Schmerzen wurden jedoch so schlimm, dass ich nach ein paar Tagen zum Hausarzt ging. Er verschrieb mir Schmerztabletten und Physiotherapie, aber mein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Ich bekam einen anhaltenden Schluckauf, der von Erbrechen begleitet wurde; ich war auch sehr müde und hatte das Gefühl, die Kontrolle über meinen eigenen Körper zu verlieren. Meine Mutter verständigte schließlich den Bereitschaftsdienst, nachdem wir telefoniert hatten.

Die Ärzte gingen zunächst von einer Magenschleimhautentzündung aus, verursacht durch die Schmerzmedikamente. Ich bekam andere Medikamente und meine Mutter nahm mich mit zu sich nach Hause. Mir ging es immer schlechter. Ich war kraftlos, konnte nichts bei mir behalten und erbrach ständig. Aufstehen und gehen – selbst trinken war unmöglich. Ich hatte unvorstellbare Schmerzen. Nach etwa einer Woche brachten mich meine Eltern ins Krankenhaus, wo ich eine Infusion bekam. Da nichts gefunden wurde und mein Zustand stabil zu sein schien, wurde ich noch am selben Abend entlassen. Am nächsten Tag begleitete mich eine Bekannte zu meinem Hausarzt, der sofort den Notruf wählte und mich mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus einliefern ließ. Eine Gesichtshälfte hing herunter und der Handdrucktest war sehr schwach. Bei den ersten Untersuchungen stellte man fest, dass mein linkes Auge im zentralen Sehfeld einen schwarzen Fleck hatte und ich nicht mehr richtig sehen konnte. Die Ärzte

diagnostizierten eine starke Dehydrierung, Gehirnentzündung, Rückenmarksentzün dung und eine Sehnerventzündung. Nach zahlreichen Tests erhielt ich schließlich die Diagnose Neuromyelitis-optica-SpektrumErkrankung, NMOSD. Es handelt sich dabei um eine Autoimmunerkrankung, das heißt, der Körper bildet Antikörper gegen körpereigenes Gewebe.

Wie haben Sie auf die Diagnose reagiert?

Ich war im ersten Moment erleichtert, weil ich nun endlich wusste, was ich habe. Meine Eltern, besonders meine Mutter, haben sich anfangs große Sorgen gemacht und viele Informationen über die Krankheit recherchiert.

Wie ging es dann weiter?

Ich erhielt eine Weile alle zwei Wochen Immunglobuline über eine Infusion; auch Physiotherapie und Ergotherapie haben sehr geholfen. Man muss sich vorstellen, ich musste vieles wieder lernen, das Gehen zum Beispiel musste ich neu üben! Aktuell erhalte ich keine spezifische Therapie, möchte sie aber in naher Zukunft wieder aufnehmen. Seit ein paar Jahren bin ich darüber hinaus wegen meiner Nervenschmerzen in einer Schmerzklinik ambulant in Behandlung. All das hat dazu geführt, dass ich meinen Alltag heute wieder bewältigen kann.

Was hat sich für Sie verändert?

Mein Leben hat sich komplett gewandelt. Es gibt gute und schlechte Tage, doch seit der Diagnose setze ich andere Prioritäten. Ich habe gelernt, was wirklich wichtig ist, und schätze die kleinen Momente des Glücks und die Zeit mit meiner Familie viel mehr. Die NMOSD hat mir gezeigt, wie kostbar das Leben und die gemeinsame Zeit mit den Liebsten sind.

Als ich die Diagnose erhielt, fühlte ich mich anfangs oft allein damit. Ich habe mich dafür entschieden, meine Erfahrungen zu teilen, um auch anderen Menschen zu zeigen, wie ein Leben mit einer seltenen Erkrankung aussehen kann. Durch meine Beiträge möchte ich zeigen, dass man trotz der Herausforderungen ein erfülltes Leben führen kann. Ich hoffe, dadurch anderen Betroffenen Mut zu machen und mehr Verständnis und Bewusstsein für seltene Krankheiten in der Gesellschaft zu schaffen. Außerdem wollte ich eine Plattform schaffen, auf der sich Betroffene austauschen und gegenseitig unterstützen können. Die positive Resonanz und die Geschichten anderer Betroffener bestärken mich immer wieder darin, diesen Weg weiterzugehen.

Wie geht es Ihnen heute, und welchen Rat haben Sie für andere Betroffene? Ich habe gelernt, mit meiner Krankheit zu leben und die positiven Momente mehr zu schätzen als früher. Es war ein langer Weg, aber ich bin dankbar für die Unterstützung meiner Familie und meiner Freunde.

Anderen Betroffenen möchte ich raten, niemals die Hoffnung zu verlieren und nicht allein mit seinen Sorgen zu bleiben. Sucht euch Hilfe – sei es durch Ärzte, Familie oder Freunde. Informiert euch gut über eure Krankheit und seid offen für verschiedene Therapien und Behandlungsmöglichkeiten. Wichtig ist auch, auf den eigenen Körper zu hören und sich die Ruhe und die Pausen zu gönnen, die man braucht. Und vor allem: Lasst euch nicht entmutigen! Jeder Tag ist eine neue Chance, und auch kleine Fortschritte sind wertvoll..

instagram.com/ nmosdfighter Redaktion Emma Howe

Foto: privat

„NMOSD muss wie ein Schlaganfall in unseren Köpfen präsent sein“

Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) umfassen eine Gruppe von seltenen Autoimmunerkrankungen. Gemeinsam ist ihnen, dass sich Entzündungen im zentralen Nervensystem bilden – also in Gehirn und Rückenmark. In Deutschland sind gerade einmal rund 2.000 Patienten betroffen. Zum Vergleich: An einer Multiplen Sklerose (MS) leiden etwa 250.000. Doch da die NMOSD in Schüben verläuft, wird sie häufig als MS diagnostiziert – mit oft fatalen Folgen.

Dieses Interview wurde in Zusammenarbeit mit umgesetzt.

Herr Prof. Pul, was ist NMOSD genau, und was belastet Ihre Patienten am meisten?

Die NMOSD ist eine schwere entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems, die bei einem Teil der Betroffenen mit der Bildung von Antikörpern gegen das sogenannte Aquaporin-4, ein Eiweiß in der Zellmembran, das den Wasseraustausch der Zelle mit ihrer Umgebung kontrolliert, einhergeht. Diese Antikörper führen zu einer starken Aktivierung des Entzündungssystems. Anders als bei der MS benötigt diese Erkrankung nur ein bis zwei Schübe, bis schwerste Einschränkungen vorliegen. Deshalb ist das Timing bei der Therapie von NMOSD viel entscheidender als bei der MS, wo wir doch etwas mehr Zeit haben.

Wie ist die psychologische Krankheitslast einzuschätzen?

Die in der Regel sehr schweren Krankheitsverläufe, oft mit Erblindung, Spastiken und massiven Schmerzen, enden häufig mit starken Behinderungen. Das ist für die Betroffenen auch psychologisch sehr belastend. Sie müssen lernen, mit den Einschränkungen umzugehen, und sich an die neuen Lebensumstände, teilweise mit der Notwendigkeit von Hilfsmitteln, anpassen. Diese Diagnose verändert das Leben doch nachhaltig.

Mit welchen „unsichtbaren“ Symptomen sind Betroffene konfrontiert, und wie stark beeinträchtigen sie die Lebensqualität? Die bleierne Müdigkeit und Erschöpfung (Fatigue) ist eine nicht zu unterschätzende Begleitsymptomatik, weil sie zu erheblichen Lebensqualitätseinbußen führt und sich nicht gut therapieren lässt. Und wer eine Myelitis, also eine Entzündung des Rückenmarks, hat, hat fast immer eine Blasenstörung. Die kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Manche haben nur einen starken Harndrang, andere auch eine Dranginkontinenz, oder es liegt eine Kombination aus einer gestörten Blasenentleerung und einem erhöhten Harndrang vor.

Welche Rolle spielen Schmerzen, selbst wenn sie behandelt werden?

Schmerz ist ein großes Problem. Dabei gibt es verschiedene Formen: Zur Behandlung spastikassoziierter Schmerzen stehen durchaus einige effektive Behandlungsoptionen zur Verfügung. Zur Behandlung einer umschriebenen Spastik

Univ.-Prof. Dr. Refik Pul

Leiter des Schwerpunkts Multiple Sklerose am Universitätsklinikum Essen und Professor für translationale Neuroimmunologie

des Arms oder Beins kann Botulinumtoxin eingesetzt werden, sofern die Kosten von der Krankenkasse getragen werden. Auch bei Patienten mit neuropathischen Schmerzen, also Schmerzen, die durch die Schädigung des Nervensystems verursacht werden, versuchen wir, über die herkömmliche Schmerztherapie hinaus noch weitere Schmerztherapien einzuleiten. Das führt zumindest zu einem Anstieg der Lebensqualität. Es gibt aber auch andere Arten von Schmerzen oder Engegefühle im Brust- oder Bauchbereich. Das kann auch an den Beinen auftreten. Hier besteht noch Bedarf an neuen Therapien, um mit diesen Schmerzen besser umzugehen.

Was lässt sich mit ergänzenden Behandlungsverfahren erreichen?

Physiotherapie ist ein elementarer Bestandteil der Behandlung, vor allem bei einer Spastik oder einer Lähmung. Sie kann zum Aufbau von Kraft hilfreich sein, aber auch bei Schmerzen. Auch die rehabilitationsmedizinische Behandlung zur Wiederherstellung der physischen und psychischen Fähigkeiten ist ein wichtiger Punkt, keine Option, sondern eine wichtige Maßnahme.

Wie groß ist das Risiko falscher Diagnosen, und was bedeutet das für den Leidensweg der Betroffenen?

Ich hatte einen Patienten, der 2014 die Diagnose MS erhalten hat. Ich habe mir das MRTBild des Gehirns angesehen und hätte mich mit der Diagnose auch abfinden können. Es war aber schon sehr auffällig, dass der Patient

relativ schnell Lähmungserscheinungen entwickelt hat. Er wurde dann weiter mit MS-Medikamenten behandelt. Ein Problem war, dass der Patient Angst vor MRT-Untersuchungen hatte und der Rückenmarkskanal deshalb nie untersucht worden war. Vermutlich hätte man dabei schwere Schädigungen gesehen, die eher auf eine NMOSD hingedeutet hätten, und die MS-Diagnose hinterfragt. Ich habe dann einen Test auf Antikörper gegen das bereits erwähnte Aquaporin-4 durchgeführt, was dann zur richtigen Diagnose geführt hat. Manchmal ist die Unterscheidung auf den ersten Blick nicht einfach, weil MS ein ähnliches Bild wie NMOSD zeigen kann.

Wie ließe sich diese Zeit verkürzen, damit Betroffene möglichst früh eine Diagnose und Therapie erhalten?

Die Diagnosekriterien sind inzwischen etwas bekannter als früher, sodass Ärzte schon öfter an eine NMOSD denken. Trotzdem ist die Erkrankung noch immer weitgehend unbekannt. Hier kommt es entscheidend auf die Ausbildung der jungen Kollegen an, wir müssen immer wieder Bilder der Erkrankung präsentieren.

Eine andere Schwierigkeit ist, dass die Patienten natürlich nicht direkt in eine Uniklinik gehen. Viele warten geduldig auf ihren Termin vier Monate später beim Neurologen. Ich glaube, hier wäre erst mal Öffentlichkeitsarbeit nötig, um die Erkrankung der Bevölkerung vorzustellen, auch wenn sie selten ist. Und wir dürfen die Hausärzte nicht vergessen, denn sie sind eine entscheidende Schnittstelle.

Was ist Ihr Fazit?

Eine sehr, sehr frühe Diagnosestellung ist so entscheidend, damit Invalidität vermieden werden kann. Deshalb muss die NMOSD wie ein Notfall, wie ein Schlaganfall, in unseren Köpfen präsent sein. Es ist weniger gravierend, eine MS ein bisschen später zu diagnostizieren – aber eine NMOSD darf nicht später diagnostiziert werden..

Für weitere Informationen zur Erkrankung und Diagnose von NMOSD sowie eine Übersicht über Anlaufstellen für Betroffene scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die

Hereditäre Transthyretin-Amyloidose

Wann kann Kribbeln in den Füßen auf eine rasch fortschreitende erbliche Erkrankung hinweisen?

Polyneuropathien können unter anderem durch Erkrankungen wie Diabetes, bestimmte Arzneimittel oder Alkoholkonsum ausgelöst werden. Eine weitere mögliche Ursache ist die seltene genetisch bedingte hereditäre Transthyretin-Amyloidose. Das Tückische an der Erkrankung ist, dass sie mit ganz unterschiedlichen Beschwerden verbunden sein kann. Diese reichen von Missempfindungen in den Füßen und Händen über Magen-DarmBeschwerden bis zu Symptomen am Herzen. Daher stellt die Diagnose Ärzte vor große Herausforderungen. Dabei sind bei dieser fortschreitenden Erkrankung eine frühe Diagnose und Behandlung zum Erhalt der Lebensqualität wichtig.

Mal kribbelt es nur in Fingern und Zehen, bei anderen fühlen sich Füße und Hände taub an oder sind kalt. Es kann aber auch zu brennenden Schmerzen kommen oder das Empfinden für Kälte und Wärme in Händen und Füßen ist gestört. Gemeinsam ist diesen Symptomen, dass sie typisch für eine Polyneuropathie – eine Störung der Reizweiterleitung in den Nerven – sind. Bei der hereditären (erblichen) Transthyretin-Amy-

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit umgesetzt.

loidose beginnen die Nervenschädigungen zumeist in den Füßen und Beinen. Sie können im Krankheitsverlauf zu Muskelschwund und Muskelschwäche sowie zu Gangunsicherheit führen. Auch die Hände können betroffen sein. Ein weiteres Anzeichen der Erkrankung kann zudem ein Karpaltunnelsyndrom – eine Einengung eines Handnervs – sein, vor allem, wenn beide Hände betroffen sind.

Die erbliche Form der Transthyretin-Amyloidose beruht auf Veränderungen (Mutationen) in

dem Gen, das den Bauplan für Transthyretin trägt. Transthyretin ist ein Eiweiß, das natürlich im Körper vorkommt. Es ist vor allem für den Transport von Vitamin A und Schilddrüsenhormonen im Blut verantwortlich.

Eiweißablagerungen können verschiedene Organe beeinträchtigen

Durch die Genmutationen kann das aus vier Bausteinen aufgebaute Transthyretin instabil werden und zerfallen. Die Zerfallsprodukte bilden mikroskopisch kleine Fasern, die soge-

nannten Amyloidfibrillen. Diese können sich in verschiedenen Organen wie Nerven, dem Herzen, den Nieren oder den Augen ablagern. Sammeln sich zu viele dieser Fasern an, kann dies die Funktion der betroffenen Organe einschränken.

Typische Symptome

Meist treten die ersten Beschwerden bei der erblichen Form der Transthyretin-Amyloidose im Alter von Mitte 20 bis Mitte 60 auf. Dabei sind die Symptome individuell verschieden. Oft sind die peripheren Nerven bereits zu Beginn der Erkrankung betroffen und es kommt zu einer Polyneuropathie mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Beeinträchtigen die Amyloid-Ablagerungen Nerven, die die Körperfunktionen steuern (autonomes Nervensystem), sind unter anderem Beschwerden im Magen-Darm-Bereich wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung möglich, aber auch eine unbeabsichtigte Gewichtsabnahme, Schwindel, sexuelle Dysfunktion oder übermäßiges Schwitzen zählen zu den Symptomen.

Beschwerden wie beispielsweise rasche Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Schwindelgefühl beim Aufstehen, geschwollene Beine (Ödeme) und unregelmäßiger Herzrhythmus (Vorhofflimmern) können hingegen darauf hindeuten, dass es im Herzen zu Ablagerungen von Amyloidfibrillen gekommen ist. Bei der Mehrheit der Patienten in Deutschland sind sowohl die Nerven als auch das Herz betroffen.

Das muss der Arzt wissen Aufgrund der verschiedenen betroffenen Organe wird die hereditäre Transthyretin-Amyloidose auch als multisystemische Erkrankung

bezeichnet. Im Gespräch mit dem Arzt ist es daher wichtig, alle Beschwerden anzusprechen, auch wenn sie auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Hier ist eine Symptom-Checkliste (siehe Abbildung) hilfreich. Ebenso wichtig ist der Blick auf die Familie, da es eine autosomal-dominant vererbbare Erkrankung ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in der engeren Familie oder in der Verwandtschaft weitere Personen erkrankt sind. Für den Arzt ist das ein wichtiger Hinweis bei der Dia gnose. Aufgrund der vielfältigen Beschwerden kann es sein, dass eine Überweisung an fachärztliche Praxen erfolgt. Besteht der Verdacht auf eine erbliche Form der TransthyretinAmyloidose, bringt ein Gentest, bei dem die genaue Mutation bestimmt wird, Gewissheit.

Leben mit der Erkrankung

Ohne Behandlung schreitet die hereditäre Transthyretin-Amyloidose immer weiter fort, wodurch der Alltag und die Lebensqualität eingeschränkt werden. Einmal bestehende Amyloid-Ablagerungen lassen sich nur in begrenztem Rahmen und nur bei sehr stark reduziertem Transthyretinspiegel rückgängig machen. Daher ist eine möglichst frühe Therapie wichtig. Zur Behandlung der hereditären Transthyretin-Amyloidose stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. Welche Therapie zum Einsatz kommt, entscheidet der behandelnde Arzt. Oberstes Ziel ist es, die Lebensqualität der Patienten so lange wie

möglich zu erhalten. Entscheidend ist daher eine frühe Diagnose, um möglichst frühzeitig mit einer passenden Therapie der Transthyretin-Amyloidose beginnen zu können..

Für weitere Informationen zur Diagnose einer hereditären Transthyretin-Amyloidose und Tipps zum Leben mit der Erkrankung scannen Sie den QRCode, um zur Patientenbroschüre zu gelangen, oder besuchen Sie die Internetseite www.hattrbridge.de

Typische Symptome der hereditären

Transthyretin-Amyloidose

Symptome im Zusammenhang mit den autonomen Nerven

• Schwere Verstopfung und Durchfall im Wechsel

• Schwindel beim Aufstehen

• Sexuelle Dysfunktion

• Störung des Schwitzens

• Blasenentleerungsstörung

Symptome im Zusammenhang mit den peripheren Nerven (Polyneuropathie)

• Kribbeln oder Brennen

• Taubheitsgefühl

• Gangunsicherheit

• Muskelschwäche und Muskelschwund

• Beidseitiges Karpaltunnelsyndrom

Symptome im Zusammenhang mit dem Herzen (Kardiomyopathie)

• Atemnot

• Geschwollene Beine (Ödeme)

• Unregelmäßiger Herzrhythmus (Vorhofflimmern)

• Rasche Erschöpfung

• Schwindelgefühl

Weitere Symptome

• Verschwommenes Sehen oder Fleckensehen

• Nierenfunktionsstörung

!Die Symptome sind von Person zu Person sehr unterschiedlich. So können einige der hier genannten Symptome in mehr oder weniger starker Ausprägung auftreten – andere wiederum gar nicht. Zudem können Symptome im Laufe der Zeit zunehmen oder sich verändern. Deshalb ist es wichtig, alle Beschwerden mit dem Arzt zu besprechen.

Clusterkopfschmerz

Pfeile im Kopf

Clusterkopfschmerz zählt zu den seltenen Krankheiten und ist bislang wenig bekannt. Es ist eine der schwersten Kopfschmerzerkrankungen überhaupt. Der durch die Krankheit ausgelöste Schmerz kann in den schlimmsten Momenten unaushaltbar stark werden. In Deutschland sind schätzungsweise etwa 120.000 bis 200.000 Menschen daran erkrankt. Einer von ihnen ist Frank Paulus. Mit 48 Jahren bekam er seine erste Attacke.

Redaktion Emma Howe

Herr Paulus, wann hatten Sie Ihre erste Attacke?

Ich erinnere mich noch genau daran. Es war im Frühling 2012. Ich spürte plötzlich einen starken, stechenden Schmerz um mein linkes Auge herum. Mein Gesicht verzerrte sich, das Auge begann zu tränen, die Nase zu laufen, das linke Augenlid hing leicht herunter und Schweiß bildete sich auf meiner Stirn. Der Schmerz war unerträglich. Ich begann unruhig in der Wohnung umherzulaufen und wusste nicht, wie mir geschieht, was ich machen sollte. Nach rund 15 Minuten war es wieder vorbei.

Können Sie versuchen, den Schmerz genauer zu beschreiben?

Es fühlte sich an, als würden mir glühende Nadeln oder Messer durch das linke Auge gestoßen, bevor sich dieses Stechen langsam in Richtung Stirn und Schläfen ausbreitete – als würden sich Pfeile langsam durch meinen Schädel bohren.

Wie ging es weiter?

Als ich am nächsten und übernächsten Tag wieder eine Attacke bekam, ging ich auf Drängen meiner Frau zum Hausarzt. Bei ihm im Sprechzimmer bekam ich erneut eine Attacke und der Arzt schaute mich völlig entsetzt an. Er sagte, dass er so etwas noch nie zuvor gesehen hatte, und wies mich sofort mit Verdacht auf Hirntumor ins Krankenhaus ein. Als ich meine Frau anrief, um ihr davon zu erzählen, zitterte ich am ganzen Körper. Ich stand unter

Foto: privat

Schock und hatte panische Angst vor dem, was kommt. Ich war gerade Opa geworden, und statt mich auf die gemeinsame Zeit mit meinem Enkel zu freuen, hatte ich nun Angst davor, zu sterben und ihn nicht aufwachsen zu sehen. Dieser Gedanke brach mir das Herz.

Durch die Erkrankung zog ich mich immer mehr zurück und verlor meine Lebensfreude.

Doch sie kamen wieder.

Im Krankenhaus wurden körperliche Untersuchungen, Laboruntersuchungen und ein CT gemacht. Danach gaben die Ärzte Entwarnung und schickten mich nach Hause. Da ich auch im Krankenhaus mehrere Attacken hatte, wurde mir noch geraten, zum Neurologen zu gehen.

Wie fühlten Sie sich in diesem Moment?

Sehr alleingelassen. Ich wusste zwar, dass ich nicht an einer lebensbedrohlichen Krankheit litt, was mich sehr erleichterte. Doch die Frage „Was habe ich dann?“ konnte mir niemand beantworten.

Wusste der Neurologe weiter?

Leider nein. Er empfahl mir, mehr zu trinken, an der frischen Luft spazieren zu gehen und, wenn es gar nicht anders geht, eine Schmerztablette zu nehmen. Er verschrieb mir Schmerzmittel und schickte mich nach Hause. Ich befolgte seinen Rat, und nach zwei Monaten waren die Attacken wieder weg.

Ein halbes Jahr hatte ich keinerlei Probleme, doch im Herbst waren sie wieder da. Von da an suchte mich der Schmerz jedes Jahr um die Zeitumstellung auf. Bis zu sechs Wochen litt ich täglich unter den qualvollen Attacken, die bei mir bis zu 50 Minuten andauerten und teilweise achtmal am Tag auftraten. Ich habe viele Wartezimmer von innen gesehen, doch kein Arzt konnte mir helfen. Irgendwann habe ich resigniert und bin wegen meiner Schmerzen zu keinem Arzt mehr gegangen. Damals war ich mir sicher, dass ich den Rest meines Lebens unter diesen Höllenqualen leiden muss.

Wie hat die Erkrankung Ihr Leben verändert?

Ich erkannte mich oft selbst nicht wieder. Ich war immer ein sehr kontaktfreudiger Mensch, der gern in Gesellschaft war, und liebte es, Ausflüge mit meiner Familie zu unternehmen. Durch die Attacken veränderte ich mich. Ich zog mich immer mehr zurück, meine Lebensfreude und das Familienleben

litten sehr darunter. Ich konnte nicht mehr der Vater, Opa und Ehemann sein, der ich sein wollte. Wenn mein Enkel während einer Attacke zu mir kam, ich ihn wegschicken musste und die Enttäuschung und Traurigkeit in seinem Gesicht sah, brach es mir fast das Herz. Auch beruflich war es schwer. In den Attackenwochen musste ich mich oft krankschreiben lassen. Mein Chef hatte zum Glück Verständnis dafür, aber ich hatte das Gefühl, meine Kollegen im Stich zu lassen. Hinzu kam, dass ich immer mehr resignierte, weil kein Arzt mir helfen konnte. Teilweise fühlte ich mich wie ein Simulant.

Wann bekamen Sie endlich die Diagnose? Die Diagnose erhielt ich neun Jahre nach meiner ersten Attacke. Mein Enkelsohn war im Kindergarten vom Klettergerüst gefallen und lag mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Als ich ihn besuchte, bekam ich eine Attacke. Dies sah der Stationsarzt und bat mich in sein Sprechzimmer. Er zog eine Kollegin aus der Neurologie hinzu und beide stellten mir Fragen. Danach bekam ich die Diagnose Clusterkopfschmerzen. Als sie mir sagten, dass es Behandlungsmöglichkeiten gibt, war ich so glücklich wie schon lange nicht mehr. Dass ich vor drei Jahren zur richtigen Zeit am richtigen

Ort eine Attacke hatte, war ein Segen. Sonst wüsste ich vielleicht heute noch nicht, was ich habe.

Wie wurden Sie dann therapiert? Anfangs mit Tabletten. Doch leider wirkten diese nicht so, wie ich gehofft hatte. Wenn eine Attacke begann und ich die Tablette nahm, wirkte diese scheinbar erst, als die Attacke am Abklingen war. Das frustrierte mich sehr. Jetzt hatte mein Leiden zwar einen Namen, doch es änderte nicht wirklich etwas an meiner Situation. Zum Glück hat sich in den letzten Jahren viel getan.

Bitte gehen Sie näher darauf ein. Leider ist die Erkrankung bisher nicht heilbar, aber die heute gängigen Behandlungsmethoden bieten eine gute Linderung der Schmerzen. Mit den Möglichkeiten lässt sich die Anzahl, aber auch die Heftigkeit der Schmerzattacken senken. In Akutsituationen nutze ich Sauerstoff und eine Behandlung via Injektion oder Nasenspray –je nach Situation und Schwere der Attacke. Besonders die Möglichkeit der Injektion hat mein Leiden stark verbessert, da die Wirkung schnell einsetzt und ich sie überall nutzen kann. Es gibt auch prophylaktische Möglichkeiten, doch diese haben bei mir leider keine Wirkung gezeigt.

Nur weil ich vor drei Jahren zur richtigen Zeit am richtigen Ort eine Attacke hatte, kenne ich heute meine Diagnose.

Wie geht es Ihnen heute?

Deutlich besser. Ich habe gelernt, mit meiner Erkrankung zu leben, führe Schmerztagebuch, bin in regelmäßigem Austausch mit meinem Neurologen und habe dank der Therapie meine Lebensfreude größtenteils zurückgewonnen. Natürlich gibt es auch schlechte Tage, aber die vergehen schnell wieder. Dafür bin ich sehr dankbar. .

Anzeige

„Migräne ist so viel mehr als nur Kopfschmerzen“

Rund 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung leiden an Migräne. Eine von ihnen ist Wiara. Im Interview spricht sie über ihr Leben mit chronischer Migräne und den langen Weg, ihre Krankheit zu akzeptieren.

Wiara, seit wann haben Sie Migräne und wie fing es bei Ihnen an?

Ich habe meine Migräne, seit ich ungefähr acht Jahre alt bin. Ich und meine Familie wussten damals noch nichts von meiner Migräne. Wir dachten einfach, ich hätte normale Kopfschmerzen. Wenn diese auftraten, habe ich mich in mein abgedunkeltes Zimmer gelegt und gewartet, bis es vorbei war. Damals traten die Attacken noch nicht so oft auf, eher selten. Heute habe ich sie leider chronisch.

Bitte beschreiben Sie den Schmerz. Der Schmerz ist bei mir meist einseitig im Kopf und zieht vom Nacken bis zum Auge. Jeder Schritt, jede noch so kleine Bewegung tut mir im Kopf weh. Dazu bin sehr licht-, lärmund geruchsempfindlich. Oft wird mir sehr schlecht und ich muss mich übergeben vor Schmerzen. Der Schmerz ist pochend, pulsierend und hämmernd. Und die Kopfhaut ist sehr empfindlich.

Wie haben Sie gelernt, mit den Schmerzen umzugehen?

Ich denke, ich lerne bis heute noch, mit dieser chronischen Krankheit umzugehen. Mal fällt es mir leichter, doch dann gibt es auch wieder die Momente, in denen ich diese Krankheit und meinen Kopf verfluche und hasse. Doch in der Regel versuche ich, die Krankheit anzunehmen und zu akzeptieren. Ich versuche, mir Gutes zu tun in den Momenten, in denen es mir sehr schlecht geht. Ich versuche, die schmerzfreien Momente umso mehr zu genießen und dankbar dafür zu sein, da ich nie weiß, wie lange sie bleiben.

Ich glaube, am meisten musste ich lernen, auf meinen Körper zu hören. Dass ich nicht mehr so viel ertrage und aushalte wie früher. Daher habe ich meinen Alltag auf die Hälfte reduziert. Wir müssen unsere Energie jeden Tag gut einteilen, denn viel haben wir davon nicht. Das war für mich besonders schwer, da ich früher

instagram.com/ headache.heroes

immer gerne mehr als 100 Prozent gegeben habe und immer mehr gemacht habe als andere. Jetzt darf ich nicht das tun und machen, was ich möchte, sondern muss immer zuerst auf meinen Körper achten, was er noch kann.

Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen Ernährung und Migräne?

Da Migräne eine Reizverarbeitungsstörung des Gehirns ist, fehlt uns oft die notwendige Energie, die unser Gehirn aber bräuchte. Daher ist eine regelmäßige Ernährung sehr wichtig für uns. Wir sollten alle drei bis vier Stunden komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen, da diese die nötige Energie für unser Gehirn liefern. Also lieber kleinere Portionen, aber dafür öfter am Tag.

Kann man Migräne vorbeugen?

Die Migräne liebt Regelmäßigkeiten. Durch einen gleichmäßigen Alltag, wie einen gleichen Schlaf-Wach-Rhythmus oder regelmäßige Essenszeiten, kann man einer Migräneattacke vorbeugen. Es gibt dennoch viele Trigger für uns. Wie zum Beispiel Stress, unregelmäßige Essenszeiten, unregelmäßiger Schlaf-WachRhythmus, Wetterwechsel, zu viel Lärm usw. Aber oft ist ein Trigger allein nicht Auslöser für eine Attacke, sondern eher die Summe vieler Trigger. Daher sind Ruhephasen sehr wichtig für uns. Wir sollten niemals in ein Energiedefizit kommen.

Wie geht Ihr Umfeld mit der Erkrankung um?

Mein Umfeld geht mittlerweile sehr verständnisvoll mit meiner Krankheit um. Anfangs war ihnen nicht bewusst, dass die Krankheit nicht nur während einer Attacke eine Rolle spielt, sondern eigentlich jeden Tag, jede Stunde. Aber Grund dafür war, dass es mir selbst noch nicht bewusst war und ich diese Krankheit nicht ernst genommen habe bzw. nicht wusste, dass Migräne so viel mehr als nur Kopfschmerz

ist. Seitdem ich mehr für mich und meinen Körper einstehe, tun es die anderen auch. Vor allem meine Familie. Sie baut mich immer wieder auf und macht mir immer wieder Mut, nicht aufzugeben. Sie war und ist immer an meiner Seite, egal was kommt. Das gibt mir einen Grund, nicht aufzugeben und immer weiterzumachen.

Sie teilen Ihre Hochs und Tiefs mit der Erkrankung auf Instagram. Wie kam es dazu und was ist Ihr Ziel?

Ich wurde oft auf meine Migräne angesprochen und nach Rat gefragt. Da dachte ich mir: Wieso starte ich nicht einfach einen Instagramkanal und teile meine täglichen Herausforderungen mit der Migräne? Teile mein Wissen und meine Erfahrungen? Ich teile aber nicht nur, sondern sammle auch jede Menge Tipps und Ratschläge. Es ist mittlerweile wirklich ein toller Austausch geworden zwischen mir und vielen weiteren Migränebetroffenen. Mit einer Person habe ich mich sogar schon getroffen, und es ist so schön, dass man sich mit Leidensgenossen austauschen kann. Dadurch fühlt man sich sehr verstanden und nicht so alleine mit dieser Krankheit.

Welche Tipps möchten Sie Betroffenen geben?

Neben all den Regeln und Möglichkeiten, irgendwie einer Attacke vorzubeugen, möchte ich lieber allen Migränebetroffenen mitteilen, dass sie damit nicht alleine sind und nicht aufgeben sollen zu kämpfen. Ich weiß, es ist oft sehr schwer, positiv zu bleiben, vor allem, wenn man eine Phase hat, in der die Schmerzen nicht aufhören wollen. Aber es kommen wieder bessere Momente und Tage, an denen wir dann verstehen und spüren, warum wir immer weiterkämpfen. Wir sollten niemals die Hoffnung aufgeben, dass eines Tages vielleicht doch etwas dazu führt, dass es uns endlich besser geht. Ich glaube ganz fest daran! .

Redaktion Leonie Zell

Foto: privat

Deiner Migräne

Weniger Migränetage – und Reduktion der Kopfschmerzintensität

Klinisch relevante Wirksamkeit – in Studie mit höchstem wissenschaftlichen Standard nachgewiesen

Höhere Lebensqualität – mit personalisierter Ernährung

Nicht-medikamentöse DiGA – frei von Nebenwirkungen

Frischer Look – jetzt noch einfacher und übersichtlicher

Multiple Sklerose wird die Erkrankung mit den tausend Gesichtern genannt. Jede MS ist anders und dennoch irgendwie gleich. Körperliche Kämpfe sind die eine Sache, doch wie der Kopf damit fertig wird, verstehen viele nicht ...

Ich kann dir nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn meine Freundin mir über den Kopf streichelt und ich ihre Berührungen kaum spüren kann. Ich kann dir nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, mit meinen Freunden oft nicht mithalten zu können. Ich kann dir nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, beim Arzt zu sitzen und Angst zu haben, nicht ernst genommen zu werden. Ich kann dir nur sagen, was dadurch in meinem Kopf passiert. Die Multiple Sklerose hat mich anfangs kaputt gemacht, mich gebrochen und innerlich zerrissen. In meinem Kopf herrschte eine Leere, die für mich unerträglich war. Ich fühlte mich allein – trotz Freunden, Familie und geliebten Menschen um mich herum.

Doch ich habe etwas gelernt: Es gibt immer Menschen, die dir beistehen. Vielleicht siehst du sie für einen kurzen Moment nicht, doch sie sind da, nehmen dich so, wie du bist, und werden immer alles ihnen Mögliche tun, um aus einem ALLEIN ein GEMEINSAM zu machen. Wahre Liebe und Freundschaft geht über jegliche Krankheit hinaus. Verlasse dich darauf, wenn du dich allein fühlst!

„Ein MS-Schub half mir aus der Abwärtsspirale“

Sehstörungen, Taubheitsgefühle, Müdigkeit, Lähmungen, Mobilitätsverlust: Multiple Sklerose, kurz MS, hat viele Gesichter. Jeder der etwa 2,8 Millionen Betroffenen weltweit erlebt die chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems anders. Auf der linken Seite teilt unser Covergesicht Jack seine Gedanken dazu, und im Interview spricht er über die Diagnose, seine Ängste und den Alltag mit MS.

Jack, wann haben Sie die Diagnose Multiple Sklerose erhalten und wie hat sich die Erkrankung bei Ihnen geäußert?

Rückblickend kann ich sagen, dass die MS sich bei mir schon in der Kindheit bemerkbar gemacht hat. Schon mit 13, 14 Jahren wurden meine Beine immer wieder taub und es kam vor, dass ich nicht laufen konnte. Der Kinderarzt schob das auf den Rücken, einen eingeklemmten Nerv oder tat es als Wachstumsschub ab. 2012 ging dann gar nichts mehr. Es war so schlimm, dass meine Mutter mir aus der Dusche helfen musste, weil ich allein nicht mehr dazu in der Lage war. Daraufhin gingen wir zu einem Bekannten meiner Mutter, der auch Neurologe war. Er schickte mich direkt ins Krankenhaus, weil er den Verdacht Schlaganfall hatte. Dort wurden einige Tests durchgeführt und nach zwei Wochen wurde mir mitgeteilt, dass ich Multiple Sklerose habe.

Das war sicher erst mal ein Schock. Wie sind Sie damit umgegangen?

Diese Visite, morgens um 7 Uhr, werde ich nie vergessen. Ich lag noch sehr verschlafen im Bett, als die Ärzte sagten: „Sie haben Multiple Sklerose. Wir wünschen Ihnen alles Gute“, und das Zimmer wieder verließen. Das war schon hart. Ich war Anfang 20, hatte in meinem Leben noch nie etwas von Multipler Sklerose gehört und niemand machte sich die Mühe, mir zu erklären, was diese Diagnose bedeutet. Ich hätte mir in dem Moment mehr Menschlichkeit gewünscht.

Ich hatte das Glück, dass meine Mutter aus der Medizin kommt. Sie hat mich aufgefangen und mir erklärt, dass ich eine chronisch-entzündliche, nicht ansteckende Erkrankung des zentralen Nervensystems habe, was schwerwiegende Folgen haben kann. Diese Informationen rissen mir den Boden unter den Füßen weg. Ich war jung, wollte die Welt erobern und plötzlich hieß es, das geht alles nicht mehr. Für mich fühlte es sich an, als sei mein Leben vorbei, und das suggerierte mir auch mein Umfeld. Alle waren sehr bestürzt über die Di-

Redaktion Emma Howe Foto privat

agnose und vermittelten mir, dass ab jetzt gar nichts mehr geht.

Hatten sie recht?

Das erste Jahr nach der Diagnose war eine Katastrophe. Ich war nur noch zu Hause, habe mich nicht mehr mit Freunden getroffen, wollte einfach allein sein. Zu akzeptieren, dass mein Leben jetzt so anders sein sollte, damit kam ich nicht zurecht. Ein neuer Schub half mir dann aus der Abwärtsspirale heraus.

Ein Schub hat Ihnen aus Ihrem mentalen Tief geholfen?

Ja, genau ein Jahr nach meinem ersten Schub bekam ich den nächsten. Dieser war so heftig, dass ich im Rollstuhl und schließlich auch wieder im Krankenhaus landete. Dort war ein junger Arzt, der mich nachts, als ich vor Sorgen nicht schlafen konnte, zur Seite genommen hat. Er erklärte mir ausführlich alles zum Thema MS. Aus dem Krankenhaus ging es direkt in eine sechswöchige Reha. Der Austausch mit anderen Betroffenen hat mir sehr geholfen. Zu sehen, dass das Leben mit der Diagnose MS nicht vorbei ist und sogar schön sein kann, hat mir die Kraft gegeben, mein Leben nach der Diagnose zu beginnen.

Bitte erzählen Sie uns von Ihrem neuen Leben.

Ich höre wesentlich mehr auf meinen Körper und kenne meine Grenzen. Ich habe auch gelernt zuzugeben, wenn ich gewisse Dinge einfach nicht schaffe. Das war nicht leicht. Durch den Rückhalt von Freunden und Familie habe ich aber auch das geschafft.

Was ist Ihr größter Verlust durch die MS? Ein Stück Lebensqualität, aber ich habe mich größtenteils damit arrangiert, mein Leben anders zu genießen – mit Höhen und Tiefen.

Was wünschen Sie sich im Umgang mit MS? Mehr Aufklärung! Ich erwarte nicht, dass die Menschen alles über die Erkrankung wissen, doch ein bisschen mehr Wissen diesbezüglich

würde ich mir sehr wünschen. Es gibt weltweit so viele Millionen Betroffene und doch weiß die Öffentlichkeit so wenig darüber. Ich merke so oft, wie wenig Verständnis dafür herrscht. Beispielsweise war ich mit meiner Freundin letztens im Museum und habe an der Kasse meinen Schwerbehindertenausweis gezeigt. Ich sehe nicht behindert aus und die Frau kannte MS nicht. Daraufhin unterstellte sie mir, dass ich nichts hätte und mir den Eintritt ermogeln möchte. Solche Situationen passieren leider recht häufig. Das macht mich traurig und wütend zugleich – ich habe mir nicht ausgesucht, schwerbehindert zu sein.

Haben Sie Angst vor der Zukunft?

Ja, denn man weiß bei MS nie, was als Nächstes kommt. Auch wenn ich derzeit medikamentös gut eingestellt bin und sich die Erkrankung ruhig verhält, weiß man nie, was morgen ist. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schnell sich das ändern kann: Gerade ist noch alles in Ordnung und plötzlich sitzt man im Rollstuhl. Und die Schäden, die ich bereits habe, sind für mich schon extrem hart.

Welche Schäden sind das?

Meine gesamte linke Körperhälfte ist so gut wie taub. Wenn man mich anfasst, spüre ich nicht, ob ich gekratzt oder gestreichelt werde. Meine Hand-Augen-Koordination ist stark eingeschränkt und auf dem rechten Auge bin ich so gut wie blind – und ich bin erst 33. Wer weiß, was da noch alles kommt.

Was möchten Sie anderen Betroffenen raten?

Scheut euch nicht, Hilfe zu ersuchen. Es ist nichts Beschämendes dabei, sich hinzustellen und um Hilfe zu bitten. Sprecht offen mit der Familie und mit Freunden über eure Erkrankung, aber auch über eure Ängste und Sorgen. Das mit sich selbst ausmachen zu wollen, bringt nichts, und aus dieser Abwärtsspirale wieder herauszukommen, ist unglaublich schwer. Glaubt mir, ich habe es erlebt und weiß, wovon ich spreche. .

Als ich aus dem Koma erwacht bin,

konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich dachte, mein Leben ist zu Ende.

Vom Schlag getroffen

Rund 270.000 Menschen erleiden pro Jahr in Deutschland einen Schlaganfall, davon sind etwa 14.000 unter 50 Jahre alt. So wie Dagmar. Sie erlitt einen Schlaganfall, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Von einem Moment auf den anderen war nichts mehr, wie es war. Im Interview spricht die heute 77-Jährige über ihren Kampf zurück ins Leben, den Rückhalt ihrer Familie und den Umgang mit der Spastik.

Dieses Interview wurde in Zusammenarbeit mit umgesetzt.

Liebe Dagmar, bitte erzählen Sie uns von dem Tag, an dem Sie einen Schlaganfall erlitten haben.

Ich war nie krank, ich war immer gesund. Aber an diesem Tag hatte ich wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich habe gedacht, mir platzt der Kopf auseinander. Mein Mann sagte zu mir: „Setz dich hin, ruh dich aus, nimm mal eine Tablette.“ Aber es half nichts. Ich hatte dann die Augen zugemacht, und als ich sie wieder öffnete, sah ich nichts mehr – ich war blind. In der Notaufnahme wurde eine Angiografie gemacht und die Ärzte haben festgestellt, dass ich einen Thrombus in der Carotis, also in der großen Hauptschlagader des Halses, hatte.

Danach bin ich ins Koma gefallen und habe vier Tage nichts gemerkt.

Wann haben Sie von der Diagnose erfahren und wie haben Sie darauf reagiert?

Als ich erwacht bin, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Meine gesamte linke Körperseite war von oben bis unten gelähmt. Dann haben die Ärzte zu mir gesagt, dass ich einen schweren Schlaganfall erlitten habe. Ich habe dann erst mal nur geheult und dachte, mein Leben ist zu Ende.

Wie ging es weiter?

Nach einem Vierteljahr bin ich das erste Mal

zu Hause gewesen. Ich hatte die Pflegestufe 3, musste rund um die Uhr betreut und versorgt werden: Ich wusste nicht, was ein Kugelschreiber ist. Ich wusste nicht, was eine Zahnbürste ist. Ich wusste nicht, was ein Glas ist. Ich musste alles wieder neu lernen und kennenlernen. Ich habe in dieser Zeit sehr viel geweint. Ich habe gedacht, dass ich das nicht mehr schaffe. Mein Mann hat dann immer zu mir gesagt: „Zerfleisch dich nur.“ Das waren seine Worte. Er hat mich so sehr angetrieben, sodass sogar Freunde von uns gesagt haben, dass er zu viel von mir verlangt. Aber das war genau das Richtige. Er hat mich immer wieder gereizt, sodass der Punkt kam, an dem ich ihm

Foto: Ipsen

beweisen wollte, dass ich es schaffe – und ich habe es geschafft.

Was hat Ihnen in dieser Zeit am meisten geholfen?

Mein Mann. Seine Art, mit der Krankheit umzugehen, war das, was mir am allermeisten geholfen hat. Und natürlich meine Kinder. Die standen immer hinter mir, die haben alles mit mir gemacht. Sie sind mit mir in den Urlaub gefahren, haben mir immer wieder Rätsel aufgegeben, haben immer versucht, mit mir zu arbeiten. Das alles hat mich motiviert. Ich wollte einfach wieder normal und die Mutti sein, die von anderen gebraucht wird – so wie das vor dem Schlaganfall war. Das habe ich und das haben wir gemeinsam als Familie geschafft.

Hatten Sie neuropsychologische Hilfe?

Ja, und die Unterstützung vom Psychologen hat mir auch sehr geholfen. Er hat viele Übungen mit mir gemacht und er hat sich an meine Wünsche angelehnt. Mein Ziel war es, wieder für andere da zu sein, und ich wollte auch die Krankheit richtig erforschen. Er hat mich dabei unterstützt.

20 bis 40 Prozent leiden nach einem Schlaganfall unter spastischen Bewegungsstörungen. Die meisten Spastiken machen sich spätestens drei bis sechs Monate nach dem Schlaganfall bemerkbar. Wie ist das bei Ihnen?

Vor 13 Jahren bekam ich Spastikerscheinungen in meinem linken Bein. Das war ganz schön heftig. Das Bein zitterte und es krampfte. Schon bei einer kleinen Unebenheit auf der Straße und kurzer Unkonzentriertheit fiel ich hin. Daraufhin habe ich mich mit meinem Neuropsychologen zusammengesetzt. Seitdem bekomme ich alle Vierteljahre Spritzen – und das hilft wirklich. Ich habe deutliche Verbesserungen und ich merke, kurz bevor das Vierteljahr abläuft, dass die Spastiken wiederkommen. Nicht so heftig wie vorher, aber der Körper signalisiert, dass es wieder Zeit für die Spritze ist. Angenehm ist die Spritzerei nicht, muss ich sagen. Es tut schon weh. In den ersten Tagen nach der Spritze fühlt sich das Bein komisch an, aber nach einer Woche ist alles weg und dann kann ich das Bein ganz ruhig bewegen und normal laufen, ohne dass das Knie nach hinten ausschlägt. Das ist einfach toll.

Was möchten Sie anderen Betroffenen raten?

Ich habe viel gearbeitet, bevor ich den Schlaganfall hatte. Ich war immer fleißig und habe auch viel ehrenamtlich gemacht. Als ich dann aus meinem ganz tiefen Tief raus war, habe ich beschlossen, dass mein Körper jetzt meine Arbeit ist. Ich kann allen nur raten, niemals aufzugeben und zu kämpfen. Jedes Erfolgserlebnis, was du mit deinem Körper schaffst, ist wie ein Arbeitserfolgserlebnis..

Scannen Sie den QRCode, um das bewegende Interview mit Dagmar in voller Länge anzusehen.

Arm- und Beinspastik

Spastik – eine Definition

Als Spastik wird eine Bewegungsstörung bezeichnet, die mit einer Erhöhung der Muskelspannung (Steifigkeit) einhergeht. Man unterscheidet zwischen einer fokalen Spastik, die z. B. nur einen Arm oder ein Gelenk betrifft, und einer regionalen oder generalisierten Spastik, bei der mehrere Körperregionen oder auch der ganze Körper betroffen sind.

Typische Symptome einer Spastik

Bei einer Schädigung des Nervensystems, die zu einer Spastik führt, treten neben der Spannungszunahme der Muskulatur typischerweise weitere Beschwerden auf. Wie z. B.:

• verminderte Kraft

• eine Einschränkung der aktiven und passiven Beweglichkeit

• ungewollte, rhythmische Kontraktionen der Muskeln (Klonus)

• schmerzhafte, plötzliche Muskelkrämpfe und plötzlich zuckende/ ruckartige unwillkürliche

Für weitere Infos zur Spastik nach einem Schlaganfall scannen Sie den QR-Code !

Bewegungen

• Schmerzen

• eine Einschränkung der Koordination und Feinmotorik

• eine Störung der Wahrnehmung

Durch diese Beschwerden sind Menschen sehr unterschiedlich stark eingeschränkt. Manche Menschen mit einer Arm- oder Beinspastik sind nur leicht bewegungseingeschränkt, während andere erhebliche Schwierigkeiten bei der Bewältigung selbst kleiner, alltäglicher Aufgaben haben.

So kann eine Spastik am Arm aussehen:

Durch die Spastik in bestimmten Muskeln bzw. Muskelgruppen entstehen typische sogenannte Spastikmuster. Das Haltungs- und Bewegungsmuster bei einer spastischen Lähmung des Armes oder Beines lässt sich bei den meisten Betroffenen einem der folgenden Muster zuordnen, wobei die Übergänge fließend sind:

So kann sich eine Beinspastik äußern:

Ein guter Weg der „Selbst-Hilfe“ Eine spastische Bewegungsstörung und die damit verbundenen Einschränkungen im Alltag oder im sozialen Umfeld sind nicht immer leicht zu bewältigen. Ein erster Schritt ist, wie bei allen anderen chronischen Erkrankungen auch, sich zu informieren, damit Sie auf Augenhöhe mit Ihren behandelnden Ärzten oder weiteren Therapeuten kommunizieren können.

Weitere Informationen unter: www.schlaganfall-hilfe.de und www.ipsen.com/germany

„Es war nicht nur ein Zittern“

Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung – gleich nach der Alzheimer-Krankheit. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland mindestens 200.000 Betroffene. Die große Mehrzahl der Betroffenen ist mindestens 60 Jahre alt. Doch zehn Prozent aller Parkinson-Patienten erkranken schon vor dem 50. Lebensjahr. Wie Britta Schmidt.

Redaktion Emma Howe

Frau Schmidt, wie hat sich die Erkrankung bemerkbar gemacht?

Daran kann ich mich noch genau erinnern. Ich saß in einem Meeting, es gab eine hitzige Diskussion, und plötzlich fingen meine Hände an zu zittern. Meine Kollegen schauten mich verdutzt an, sagten aber nichts. Ich hatte die Nächte davor nicht gut geschlafen und schob das Zittern auf die Meetingsituation und das Schlafdefizit. Das Zittern verschwand dann auch wieder. Im Nachhinein weiß ich, dass das die ersten Anzeichen für Parkinson waren. Damals war ich 39 Jahre alt.

Wie ging es weiter?

Sechs Jahre später durchlebte ich eine sehr schwierige Lebensphase, und das Zittern kam zurück. Ich schob das auf meine Psyche und hoffte, dass es wieder weggehen würde, wenn ich zur Ruhe komme.

Doch dem war nicht so?

Leider nein. Sobald ich etwas unter Druck stand, fingen meine Hände an zu zittern.

Wann erhielten Sie die Diagnose?

Erst zehn Jahre nach meinen ersten Anzeichen. Eine Bekannte von mir hatte den Verdacht und schickte mich zu einem Experten, der in der Ambulanz für Bewegungsstörungen am Uniklinikum arbeitete. Ich wollte dort erst gar nicht hingehen, weil ich mir sicher war, dass ich so etwas nicht haben kann. Ich dachte, nur ältere Menschen können Parkinson bekommen. Auf Drängen meines Mannes bin ich dann aber doch zu dem Experten gefahren. Nach mehreren Untersuchungen stand fest, dass ich Parkinson habe.

Anfangs konnte ich damit überhaupt nicht umgehen. Immer wieder hatte ich Bilder

von bekannten Persönlichkeiten im Kopf, die zitternd auf der Bühne stehen. Ich habe mich dann sehr intensiv mit der Erkrankung auseinandergesetzt, Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen gelesen und Dokumentationen angeschaut. Doch die Angst blieb.

Wie geht es Ihnen heute?

Parkinson ist eine sehr unangenehme Krankheit mit vielfältigen Beschwerden. Der Umgang mit den physischen und psychischen Symptomen stellt mich täglich vor neue Herausforderungen. Hinzu kommt, dass ich oft Probleme beim Laufen habe und oft stürze – das belastet mich sehr. Doch ich versuche, so selbstständig wie möglich zu sein. Und in meiner Familie reden wir viel miteinander: Wenn es mir nicht so gut geht, dann sage ich das und alle wissen Bescheid. Noch gibt es aber mehr gute als schlechte Tage. .

Bewegung ist wichtig – das gilt für jeden. Doch für Menschen, die von Parkinson betroffen sind, gilt dieser Grundsatz umso mehr.

Herr Prof. Dr. Woitalla, Sie haben täglich mit Parkinson-Patienten zu tun. Wie äußert sich diese Erkrankung?

Parkinson wird in erster Linie durch eine Störung der Bewegung charakterisiert. Das betrifft sowohl die Feinmotorik als auch ein Zittern, das oft prominent in den Vordergrund tritt. Die Betroffenen werden langsamer und entwickeln Gangstörungen. Das wiederum führt sie meist zum Arzt, der dann die Diagnose stellt.

Kann man dem entgegenwirken?

Sportliche Aktivität kann den Leidensdruck der Betroffenen ein wenig hinauszögern, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass Nahrungsgewohnheiten oder der Verzicht auf Nikotin und Alkohol einen Einfluss haben. Parkinson ist in gewisser Weise schicksalhaft. Wenn die Symptome auftreten, bedingt durch einen Dopaminmangel im Gehirn, muss dieser Mangel substituiert werden. Das

geschieht entweder durch die Gabe von Levodopa, einer Vorstufe des Dopamins, oder durch Medikamente, die die dopaminergen Zellen im Gehirn stimulieren. Diese Therapien verbessern die Beweglichkeit der Patienten zu Beginn oft so gut, dass die Symptome zunächst nicht mehr wahrgenommen werden. Mit der Zeit wird es allerdings schwieriger, die Symptome medikamentös zu beeinflussen.

Foto: privat

Als einer der ersten Ärzte in Deutschland führen Sie aktuell ein neues Gerät als Behandlungsoption ein. Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Bei einer kleinen Gruppe von Patienten entwickelt sich eine Komplikation in der Beweglichkeit, die man als Freezing-Phänomen bezeichnet. Patienten, die davon betroffen sind, können wie angefroren wirken, sie können das Gehen nicht initiieren. Manchmal kann dieses Phänomen durch eine Optimierung der dopaminergen Therapie behandelt werden, aber nicht immer gelingt dies.

Das Cue2walk-Gerät erkennt, wenn der Patient sich in einem Freezing-Zustand befindet, und gibt dann einen Vibrationsreiz an das Bein. Dieser Reiz ermöglicht es dem Patienten, das Bein zu bewegen und zu gehen. Anfangs war ich skeptisch, aber nach Tests bei fünf Patienten waren vier so begeistert, dass sie das Gerät sofort haben wollten. Es hatte bei ihnen zu einer deutlichen Besserung des FreezingPhänomens geführt. Beim fünften war eine Medikamentenpumpe installiert, welche die Gangstörungen abklingen ließ, sodass er vorerst kein Cue2walk benötigte.

Was ist aus Ihrer Sicht der größte Nutzen für Betroffene?

Sie können ihre Beweglichkeit trotz der Freezing-Komplikation länger erhalten. Dadurch können sie schwerwiegende motorische Pro-

Prof. Dr. Dirk Woitalla Chefarzt der Klinik für Neurologie, Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel GmbH

bleme überwinden und sind weniger in ihren Alltagsaktivitäten beeinträchtigt. Viele Patienten haben Angst, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, weil das Freezing plötzlich und unvorhersehbar auftritt. Einer unserer Patienten beispielsweise konnte nicht in einen Zug einsteigen, obwohl die Tür direkt vor ihm war. Mit Cue2walk lassen sich solche Situationen vermeiden, was die Lebensqualität erheblich verbessert, sowohl körperlich als auch auf sozialer und psychischer Ebene.

Ist der Effekt von Dauer?

Wir setzen das Gerät seit etwa vier Monaten bei unseren Patienten ein und haben die Erfahrung gemacht, dass die Patienten weiterhin

von dem Gerät profitierten. Der Effekt ließ in dieser Zeit nicht nach. Wir können aber noch nicht sagen, ob das von Dauer ist und auch über Zeiträume von mehreren Jahren anhält.

Wie genau funktioniert es, wenn sich jemand für Cue2walk interessiert – kann man das Gerät überall in Deutschland bekommen? Momentan ist der Einsatz noch auf bestimmte Regionen beschränkt; wir sind eine von zwei Kliniken, die es nutzen. Wenn wir Patienten stationär aufnehmen, die unter dem FreezingPhänomen leiden, testen wir alle Möglichkeiten, einschließlich medikamentöser Maßnahmen und Physiotherapie. Das Cue2walk-Gerät wird dann im Rahmen des Aufenthalts angepasst und ausprobiert. Wenn es dem Patienten hilft, kann er es käuflich erwerben. Leider wird es derzeit noch nicht von den Krankenkassen erstattet, aber viele entscheiden sich trotzdem für den Kauf. Wir hoffen, dass auch die Krankenkassen den Nutzen erkennen und die Kosten in Zukunft übernehmen.

Vermerk:

Der Cue2walk ist aktuell in mehreren Kliniken in den Regionen NRW und Osnabrück erhältlich. Im Laufe des Sommers und Herbstes soll das Angebot auf ganz Deutschland ausgeweitet werden..

Das Interview wurde in Zusammenarbeit mit Cue2walk umgesetzt.

Demenz

„Der

verzweifelte Blick in den

Augen meines Vaters lässt mich oft traurig und ratlos zurück“

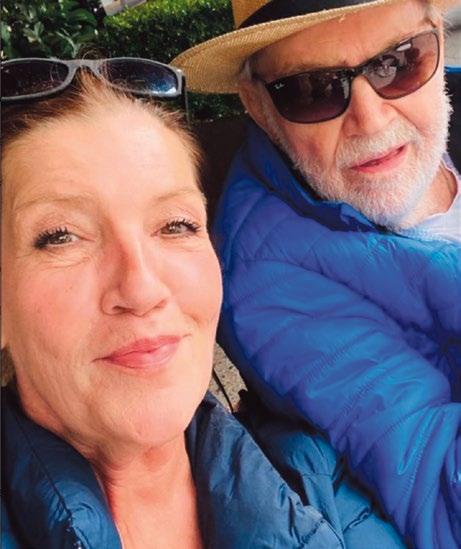

Im Interview spricht die beliebte Schauspielerin, Sängerin und Autorin Katy Karrenbauer über die Demenzerkrankung ihres Vaters und erzählt, warum sie Angehörigen rät, sich mit der Materie des Vergessens auseinanderzusetzen.

Frau Karrenbauer, Sie waren gerade im Krankenhaus. Was ist passiert?

Ich wurde an der Halsschlagader operiert und leider musste es recht schnell gehen, da ich eine TIA, eine Vorstufe eines Schlaganfalls, erlitten habe. Das machte sich einige Tage zuvor durch eine lahme Hand bemerkbar, die ich nicht mehr richtig bewegen konnte. Und obwohl dieser Zustand nur wenige Minuten anhielt, dachte ich sofort: „Könnte das ein Schlaganfall gewesen sein?“ Gott sei Dank habe ich das nicht auf die leichte Schulter genommen, ansonsten könnte ich Ihnen vielleicht jetzt kein Interview geben. Nachdem ich meine Venen kontrollieren ließ, war klar, ich habe ein arterielles Problem. Durch die Feinsinnigkeit der Dame, mit der ich im Hubertus-Krankenhaus telefonierte und die mich bat, mich sofort in die Erste Hilfe zu begeben, habe ich eine Chance bekommen. Ihren Namen werde ich nie vergessen: Frau Fengler.

Und wie geht es jetzt weiter?

Prof. Dr. Weigang und sein Team haben mich operiert und ich bin dem ganzen Krankenhaus unendlich dankbar für die schnelle Hilfe und die

Redaktion Leonie Zell

warmherzige Art, mit der ich dort, genau wie andere Patienten, behandelt wurde. Nun steht eine weitere Operation auf der anderen Seite an und ich hoffe sehr, dass ich auch diese gut überstehe. Allerdings gibt es immer ein kleines Risiko, während der OP einen Schlaganfall zu erleiden. Ich bleibe aber zuversichtlich, dass ich mit einem Schrecken und zwei Narben am Hals davonkomme.

Neben Ihren eigenen gesundheitlichen Herausforderungen pflegen Sie Ihren an Demenz erkrankten Vater. Über 50 Jahre hatten Sie kaum Kontakt zueinander. Wie kam es dazu, dass Sie ihn nach Berlin geholt und in Ihr Leben eingeladen haben?

Seine zweite Frau rief mich Ende 2018 an und bat mich, da sie sich gesundheitlich nicht wohlfühle und sich selbst im Krankenhaus „durchchecken“ lassen wollte, mich zwei bis drei Tage um meinen Vater zu kümmern, der selbst im Krankenhaus war und nun entlassen werden sollte. Das war sehr ungewöhnlich. Vielleicht ahnte sie damals, dass er dement sein könne, sie sprach aber nicht darüber. Ohne zu zögern, bin ich damals nach

Duisburg gefahren und habe meinen Vater abgeholt. Daraus entstand eine lange Odyssee, denn kurze Zeit später verstarb sie an schwerem Krebs und mein Vater blieb zurück. Ich musste sein geliebtes Haus verkaufen, um seine Pflege zu finanzieren, und brachte es nicht übers Herz, ihn in dieser Situation alleinzulassen. Darum habe ich sie in den Tod begleitet, bis zum letzten Atemzug, ihn zurück ins Leben.

Wie hat sich die Erkrankung gezeigt?

Das weiß ich nicht, da er wohl schon an Demenz erkrankt war. Aber ich erinnere mich gut, dass ich mich darüber wunderte, dass er bei den seltenen Telefonaten, die wir führten, weil er den Kontakt im Alter zu mir suchte, den Lautsprecher anmachte, was mich sehr störte, denn aus dem Hintergrund rief sie ihm immer die Antworten auf meine Fragen zu.

Wie sind Sie und Ihr Vater mit der Diagnose umgegangen?

Ich war geschockt und hatte Angst. Ich kannte ihn ja kaum, ich wusste nur, dass er sehr stur sein kann, aber ich wusste nicht, wie ich das be-

Fotos: privat

wältigen soll. Er selbst war und ist sich bis heute nicht darüber klar, dass er an Demenz erkrankt ist, und absolut alles, was ich über die Krankheit gelesen habe, ist auch bei ihm eingetroffen. Wut, Verzweiflung, das stete Vergessen bis hin zu einer Situation neulich, in der er mir sagte, er sei nicht mein leiblicher Vater, er habe nur Söhne. Ich bin viele Jahre im Tränenmeer geschwommen, vor allem wenn er mich nachts anrief und forderte, dass ich ihn zu Oma und Opa bringe, da sie auf ihn warten würden, und ich mit meiner Ehrlichkeit nicht zu ihm durchdrang. Das, was ich ihn aber von Anfang an gebeten habe, nämlich mir zu vertrauen, das hat bis heute Bestand, und auch wenn er manchmal sehr weit weg ist, dringe ich damit zu ihm durch. Nicht immer, vor allem immer weniger, aber ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass ich ihm einen schönen Lebensabend bereiten kann, obwohl die Krankheit mit voller Wucht zugeschlagen hat und man es kaum erträgt, einem Menschen beim „Verblühen“ zuzusehen.

Sie sagen, dass Sie sich in die Materie des Vergessens eingearbeitet haben. Ja, das habe ich. Wenn ich mit ihm zusammen bin, also nahezu täglich, gehe ich mit ihm auf seine Reise in die Vergangenheit und ins Vergessen. Dabei ist wichtig, dass ich am Ende meines Besuches versuche, ihn wieder im Hier und Jetzt zu verorten, ihm immer wieder sage, dass wir in Berlin leben, und ihm auch Orte zeige, die nur in Berlin sein können. Das ist mühsam, aber oft lohnt es sich, und so haben wir die letzten fünfeinhalb Jahre gut zusammen verbracht und ich habe einen Menschen kennengelernt, der viele meiner Ansichten teilt, dem ich sehr ähnlich bin und der sich viel Mühe gibt, am Leben Freude zu haben. Das ist toll.

Was sind die größten Herausforderungen im Umgang mit der Erkrankung?

Zurzeit ist es für mich persönlich die größte Herausforderung, ihn vom Weglaufen abzuhalten. Die Türen des Altersheims sind geöffnet, da man die Menschen nicht ihrer Freiheit berauben darf. Zweimal war er schon weg, einmal habe ich ihn per Fahndung suchen lassen müssen, als ich selbst bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg engagiert war. Er fand das im Nachhinein „kein großes Ding“, als die Polizei ihn einfing und nach Hause brachte. Das bereitet mir gerade großen Kummer, denn ich kann nicht dauerhaft neben ihm sitzen und ihn unterhalten, was er sich am liebsten wünschen würde. Aber auch dann möchte er zur Straßenbahn und wird ungehalten, wenn ich ihm sage, dass es diese Straßenbahn nicht gibt und ich nicht einmal wüsste, wohin ich ihn mit dem Rollstuhl, den ich für längere Strecken benutze, schieben könnte. Aber alles in allem ist eigentlich alles eine Herausforderung, denn man versteht überhaupt nicht, dass der andere Mensch etwas sieht, was man selbst nicht sieht, den Ort, an dem man täglich ist, nicht erkennt oder zum Beispiel in seinem Zimmer sitzt und glaubt, kein einziges Möbel- oder Kleidungsstück würde ihm gehören. Bilder zeigen scheinbar andere Menschen, seine verstorbene Frau etwa erkennt

er oft nicht auf Bildern. Er behauptet dann, das sei seine Mutter, und so kommt man ungeahnt von einer schwierigen Situation in die nächste, obwohl man noch bis eben dachte, er sei vollkommen klar in diesem Moment.

Welche Erkenntnisse oder Lehren haben Sie aus Ihrer bisherigen Reise mit Ihrem Vater gewonnen?

Man darf selbst keine Angst haben vor der Krankheit. Das macht es dem erkrankten Menschen und einem selbst leichter, damit umzugehen. Vieles, was gesagt wird, darf man nicht zu ernst nehmen, denn es kommt auch vor, dass der Erkrankte sehr zornig wird und Dinge sagt, die er ganz sicher nicht so meint. Es ist wirklich eine komplett „andere Welt“, in der sich die Menschen befinden. Dazu sollte man sich dringend Hilfe und Unterstützung holen, damit man zwischenzeitlich selbst Kraft tanken kann, und man muss lernen, sich selbst zu verzeihen, dass man nicht unfehlbar ist. In den letzten Jahren bin ich immer sofort gesprungen, wenn er etwas brauchte, wegzulaufen drohte oder mich aufforderte, sofort zu kommen und ihn abzuholen, die Polizei zu rufen, weil sein Auto, das er nicht besitzt, gestohlen wurde, oder was auch immer. Ich musste lernen, den Pflegern zu vertrauen, dass sie die Situation in den Griff bekommen, und das lerne ich gerade. Ich kann das Leben meines Vaters nur begleiten, aber ich muss auch mein eigenes Leben leben und mich um mich kümmern. Ich habe leider viel zu lange für diese Erkenntnis gebraucht, wohl auch, weil mich Schuldgefühle plagten, obwohl mir die kluge Schwester Bernadette schon in Duisburg, als ich meinen Vater aus der Pflege abholte, warmherzig riet: „Frau Karrenbauer, lassen Sie Ihren Vater doch hier. Er hat sein Leben doch gelebt, Sie haben Ihres noch vor sich.“ Ich bereue es dennoch keine Sekunde, so gehandelt zu haben, wie ich es tat, auch wenn ich selbst wirklich auf vieles verzichtet habe. Ich habe eine Freundschaft zu meinem Vater gewonnen, und das kann mir niemand mehr nehmen.

Wie gelingt es Ihnen, Momente der Entspannung und Selbstfürsorge zu finden? Darin war ich nie so gut. Aber jetzt nehme ich mir Auszeiten und ich bin erstaunt, dass mir das tatsächlich prima gelingt. Ich brauche viel Kraft und Stärke für mich selbst und erkläre ihm das auch genau so. Er ist sehr verständnisvoll im Gespräch, auch wenn er das meist direkt danach wieder vergessen hat. Ich verbringe meine freie Zeit mit Freunden, entspanne, wenn ich auf meinem kleinen Balkon die Blumen pflege, und bereite gerade meine nächsten Lesungen vor. Dazu habe ich gerade einen kleinen Trip mit dem Auto hinter mir, was ich sehr liebe, denn ich konnte schon immer beim Autofahren wunderbar „denken“, war bei meiner Mutter am Meer und habe den Weitblick auf die Ostsee genossen und habe mir in Bad Segeberg eine Probe der diesjährigen Karl-May-Spiele angesehen. Als Nico König bei meinem Abschied durch die ganze Arena rief: „Katy, wir lieben dich“, habe ich Rotz und Wasser geheult, denn ich dachte, genau das musst du selbst auch lernen. Dich zu lieben.

Um meinen Vater zu verstehen, muss ich immer bereit sein, in seine Welt mit abzutauchen, in diesen speziellen Momenten, in sein Denken und Fühlen, und dennoch selbst die Klarheit behalten, die wir beide für die wahre Realität brauchen, die Wirklichkeit.

Was hat Sie dazu bewogen, Ihr Buch „Ich wollte einen Hund – jetzt hab ich einen Vater“ zu schreiben?

Viele Bücher werden erst dann geschrieben, wenn der andere nicht mehr lebt, sich aber auch somit dazu nicht mehr äußern kann und könnte. Ich wollte dieses Buch zu Lebzeiten meines Vaters schreiben, als eine Art „Station einer Krankheit“, aber auch für seine Erinnerung. Aber als es herauskam, war er innerlich so weit fort, dass ich einen Demenzschub befürchtete, wenn ich ihm das Buch zu lesen gebe. Darum habe ich es bis heute nicht getan.

Was möchten Sie Menschen, die ähnliche familiäre Situationen durchleben, raten?

Ich wünschte, die Menschen würden offener über die Krankheit sprechen, vor allem im Familienkreis. Früherkennung ist wirklich wichtig und ich denke, mein Vater ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit viel Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit wirklich noch eine sehr schöne Zeit mit einem dementen Menschen verbringen kann. Es gibt viele Hilfestellungen, die man nutzen kann, um das Vergessen zu verlangsamen. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Mir ging und geht es immer um die Würde des anderen, die ich zu erhalten versuche. Mein Vater trifft seine Entscheidungen selbst, auch wenn ich sie vielleicht in eine bestimmte Richtung hin „anrege“.

Was wünschen Sie sich für Ihren Vater, aber auch für Ihre eigene Zukunft? Gesundheit und Zeit! Zeit! Zeit! Und dass sich sein „Vergessen“ für ihn nicht so anfühlt, wie es mich oft schmerzt..