118 minute read

4 – Une nouvelle formation propre au réemploi dans l’architecture ?

from Le réemploi des matériaux de construction, l'avenir de la filière réunionnaise - Mémoire de Master

by leasoulat

4 – Une nouvelle formation propre au réemploi dans l’architecture ?

Antoine Perrau évoque l’idée d’un « collège d’expert », qui se réunirait à chaque diagnostic ressource pour évaluer ensemble quel matériau garder, et définir pourquoi ? Comment ? Dans quel but ? L’échange et le partage des savoir-faire de chacun est un atout majeur pour une filière naissante. Cela se traduirait par des structures qui regroupent différentes spécificités, chacun apportant le savoir-faire de sa profession de base. Il y a une liste exhaustive de tous les métiers du bâtiment qui peuvent être concernés : les artisans, les ingénieurs, les constructeurs, les architectes, les designers, les bureaux de contrôles, les bureaux d’études... Derrière le diagnostic ressource il y a la notion de responsabilité. La responsabilité de définir quel matériau va être pris ou non, et d’être sûr de son potentiel. L’expert doit endosser cette responsabilité face aux maîtres d’ouvrages, aux bureaux de contrôle et aux assurances.

Advertisement

Cette responsabilité est importante aux yeux de la législation et du bon déroulement du reste du projet en réemploi de matériaux de construction. Elle réunit beaucoup de compétences et de connaissances qui sont difficiles à intégrer à travers les formations du bâtiment aujourd’hui. Ainsi, le collège d’expert répond en partie à cette problématique.

Cependant, si les formations ne sont pas conséquentes en matière de savoir-faire sur le diagnostic ressource, c’est parce qu’elles ne se concentrent pas sur cette thématique en particulier. On peut alors évoquer l’idée d’une nouvelle formation, et par la suite d’un nouveau métier. Celui d’expert diagnostic ressource. Un métier qui viendrait répondre à des appels à projet de démolition, de rénovation ou de réhabilitation, juste avant le chantier de déconstruction.

« Quelqu'un, ou un groupe de personne, qui rassemble toutes les compétences nécessaires pour assurer toutes les garanties de ce que l'on va réemployer,c'est à dire équivalente à du neuf. »82

82 Interview Antoine Perrau, retranscription en annexe

124

125

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ces recherches autour des problématiques du réemploi des matériaux de construction ont été enrichissantes pour ma réflexion personnelle. Elles m’ont permis d’inclure le fait que le réemploi fait partie d’une réflexion philosophique sur le statut des matériaux et particulièrement des déchets, sur les manières de produire et de consommer de notre monde actuel, et des conséquences écologiques et économiques qu’elles engendrent. Elles m’ont fait comprendre que l’économie circulaire est un moyen alternatif tout à fait viable pour réduire notre production de déchet et notre bilan carbone.

S’il existe depuis toujours, le réemploi a connu un déclin à l’ère industrielle. Il réapparaît aujourd’hui pour des raisons écologiques et sociétales qui font écho aux maux de notre société. Il est contextualisé à travers des textes de lois et des décrets, il a de la valeur, et peut avoir de l’importance, mais reste cependant difficile à mettre en place administrativement. Les projets de réemplois apparaissent à travers le monde, mais en France ils restent souvent inconnus du grand public. Cependant, cette tendance commence à s’inverser avec des architectes concernés et motivés qui tentent une approche du réemploi. Nous l’avons vu à travers nos études de cas, les problèmes liés à la gestion et l’administration trouvent toujours une solution, même si cela demande du temps.

Cette base de recherche m’a permis de mettre en place une méthodologie tournée autour d’interviews, avec des professionnels concernés. De la métropole aux tropiques, ils ont répondu à mes questions dans l’idée de partager leurs connaissances du sujet et les valeurs qui circulent avec le réemploi. Ces discussions m’ont permis de relever des nouvelles problématiques, auxquelles j’ai essayé de trouver de possibles solutions.

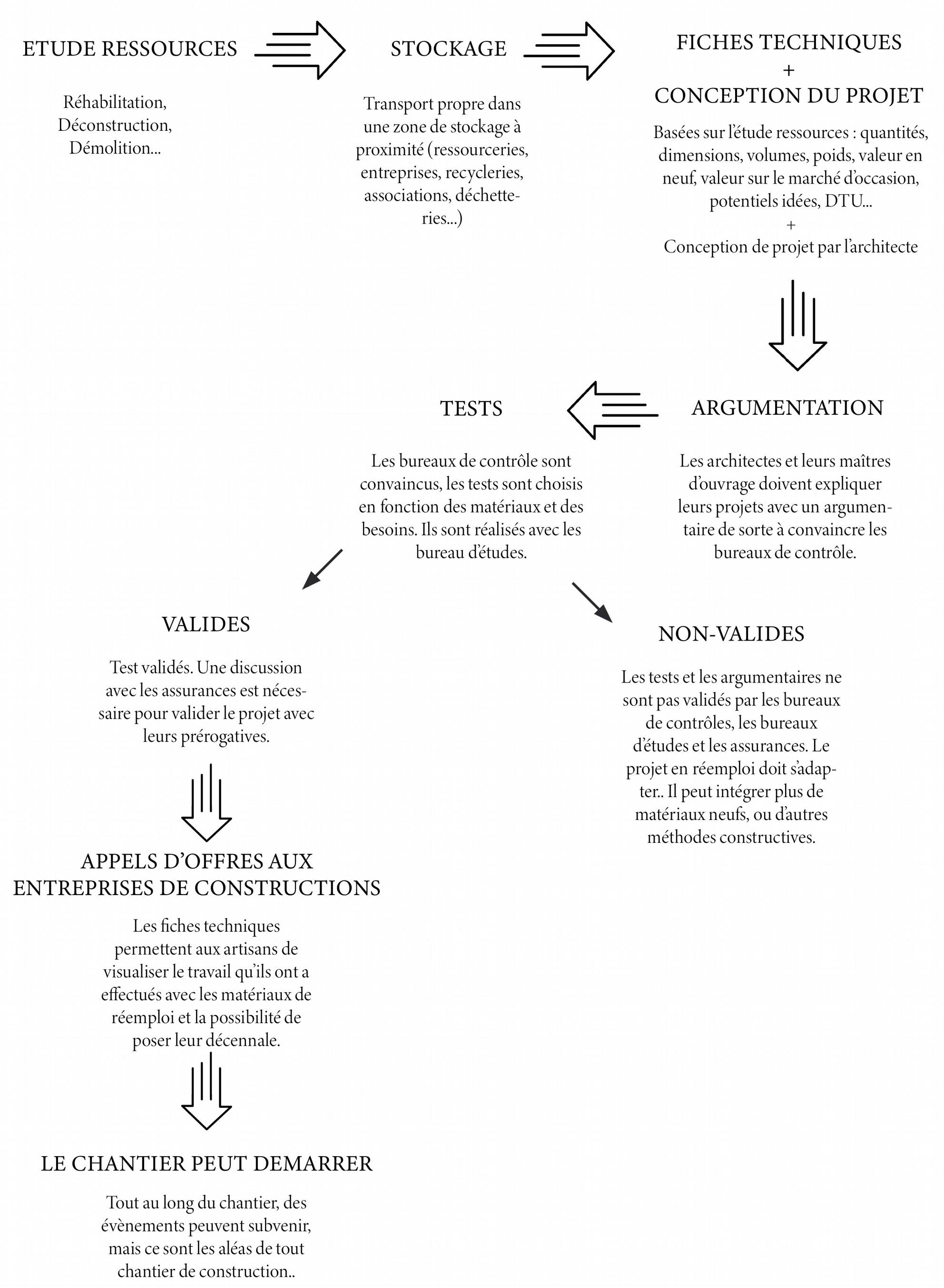

Le fait d’avoir étudié plusieurs projets qui ont évolué dans des conditions très différentes, a montré des points communs au déroulement des étapes des projets. J’en ai ainsi déduit, avec l’aide des intervenants, un processus type pour réaliser un projet de réemploi en 2020 en France. Un processus applicable en métropole et dans ses territoires d’outre-mers.

126

La Réunion, un de ces territoires, est à l’heure actuelle en dehors des champs d’application du réemploi, puisqu’il n’y a aucun projet légal qui le représente sur l’île. En étudiant le territoire, j’ai pu relever trois caractéristiques essentielles qui manquent pour qu’une filière du réemploi puisse se développer : une ressource en matériaux viable, des zones de stockage de matériaux réemployables, et une économie de la déconstruction et de la réhabilitation.

Cette dernière est essentielle. Elle est difficilement mise en place au vu du rôle de l’expert du diagnostic ressource. Cet expert, c’est l’entité qui va décider le futur de chaque matériau d’une déconstruction, en choisissant si oui ou non un matériau est réemployable. Il a une responsabilité envers la fiabilité, la résistance, l’utilité, les potentielles transformations, les futures argumentations pour convaincre les instances du potentiel d’un projet en réemploi. Cette entité, tant qu’elle ne sera pas définie par la loi, ne pourra pas exercer correctement son pouvoir décisionnaire. Architectes, artisans, bureaux d’étude, sont les trois professionnels que je considère les mieux placés à l’heure actuelle pour réaliser cette mission. Cependant, les défauts des uns, sont complétés par les compétences des autres. L’idée d’une entité regroupant de multiples professions apparaît logique, mais aussi celle d’une nouvelle formation résultante d’un nouveau métier.

Pour réaliser du réemploi, la Réunion a besoin de professionnels sensibilisés et formés. La création de modules de formations pour les professionnels est bien pour l’avenir du réemploi dans la construction sur l’île. Cependant, la sensibilisation et l’apprentissage au cours de la formation théorique, permettraient à l’île d’avoir des architectes formés plus tôt et habitués au réemploi. L’école d’architecture de La Réunion s’inscrit déjà dans la philosophie du développement durable avec des notions importantes de bio-climatisme. Ne pourrait-elle pas interroger son programme pour approfondir cette philosophie et marquer son cap vers l’avenir en le complétant avec des notions de réemploi ?

127

128

129

ANNEXES

TABLE DES ANNEXES

Discussion avec Raphaël FOURQUEMIN / Le réemploi – Juillet 2020......................131

Discussion avec Raphaël FOURQUEMIN / L’étude de cas – Août 2020.....................138

Discussion avec Malek DHABI – Septembre 2020 :....................................................146

Discussion avec Antoine PERRAU – Septembre 2020 :...............................................156

Discussion avec Nicolas PEYREBONNE - Octobre 2020 :.........................................160

Exemple de tableau pour réaliser un diagnostic ressource :..........................................165

Les différents registres du réemploi dans la construction :..........................................166

130

DISCUSSION AVEC RAPHAEL FOURQUEMIN – Juillet 2020

Architecte localisé dans la région de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, en France Président de l’association IDRE, spécialisée dans le réemploi dans la construction.

MOI : Pourquoi vous être tourné vers le réemploi ? Qu'est-ce que cela apporte à l'architecture selon vous ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Ce qui vous facilite le réemploi ?

RAPHAËL FOURQUEMIN : Est-ce que tu as des pistes à la Réunion, autre que la réglementation, pour comprendre pourquoi le réemploi des matériaux de construction ne se développe pas ?

MOI : Le rôle des acteurs, et des agences de l'île qui n'utilisent pas le réemploi. Un manque de volonté des architectes, de certains artisans, et des maîtres d'ouvrages. La peur que ce ne soit pas solide, que ça va s'abîmer plus vite que du neuf. Parmi les plus pauvres, qui ne font pas appel aux architectes pour construire, le réemploi existe de manière informelle dans l'idée d'une économie de moyen. Surtout au niveau du mobilier et pour des constructions légères.

RAPHAËL FOURQUEMIN: La réapparition du réemploi de manière informelle en France avec des bidonvilles comme la jungle de Calais, est dû à une situation économique extrême et c’est à prendre en considération. L'informel est un élément très important dans la pratique du réemploi, également quand on l'envisage sur un plan professionnel. Il faut intégrer la réflexion vis-à-vis des particuliers et des commanditaires privés. C'est parfois parce que cette économique illégale, informel, existe que le réemploi professionnel peut s'organiser, se développer facilement. J'ai le sentiment que la question du réemploi souligne le clivage entre les populations notamment riche et pauvres. Mis à part une certains branches de personnes qui commencent à se sentir concernées par l'écologie, qui ont les moyens, et qui constate que le monde va mal, et donc veulent se donner bonne conscience et penser à des manières alternatives de vivre, de consommer et de construire aussi. Il y a donc un réemploi subit, et un réemploi qui pourrait être choisi, mais qui en réalité est parfois choisit que si tu intègres au réemploi les antiquités. Un antiquaire, c'est avant tout du réemploi de mobilier, mais aussi de matériaux (marbre, pierre, bois...) et pour le coup ça attire une certaine population (riche), qui n'a aucun problème à acheter chez l'antiquaire sans vraiment se rendre compte qu'ils font du réemploi. Certains magasins à Paris, notamment EMOI et BOIS, sont spécialisé dans la vente de bois et de parquet de luxe Versailles d'origine. C'est donc du réemploi. Il y a un aspect politique et économique avec la promotion des matériaux issus de la pétrochimie qui remplace les matériaux d'origine naturelle dans les méthodes de constructions. Mais il faut garder en tête que le réemploi existe depuis le début de l'humanité et que depuis toujours l'Homme fait du réemploi.

MOI : Il y a du réemploi informel à la Réunion, il existe, on le sait. On entend parler de réemploi dans la construction en métropole, pourquoi ne se met-il pas en place de manière formelle à la

131

Réunion ? C'est mon questionnement. Je suis persuadée qu'il y a un aspect social surtout au niveau des maîtres d'ouvrages, mais je voudrais étudier le monde du bâtiment et les professionnels et notamment les architectes. Me demander s’ils n'ont pas un rôle important à jouer dans la promotion de cette technique de construction pour qu'elle se développe sur l'île.

RAPHAËL FOURQUEMIN: C'est beau, mais c'est assez illusoire. Tu as une belle confiance envers les architectes, mais c'est illusoire de s'appuyer sur eux. À l'heure actuelle, les architectes ont cette motivation du réemploi, surtout chez les jeunes, mais c'est parce que des associations comme Bellastock ou Rotor se sont crées et ont promu le réemploi, et qu'il y a eu une demande de la part des architectes. Beaucoup d'architectes sont venus nous voir (son association IDRE) pour nous dire qu'ils avaient envie, marre de voir des matériaux jetés à la benne, mais juste, ils ne savent pas comment faire. Résultat, ils ne font pas. Pour moi, il ne faut pas compter sur les architectes pour lancer la dynamique, il vaut mieux compter sur de l'associatif, du collectif (que se soit des professionnels ou des privés). C'est en grande partie pour cela que notre association IDRE s'est montée : de mon côté, j'ai fait l'expérience tout seul avec ma maison et d'autres projets, et ça a trouvé de l'écho auprès d'autres professionnels. À aucun endroit en France métropolitaine actuelle, le réemploi n'est pas venu des architectes directement. Le cas de Bellastock, c'était à la base une association d'étudiants, donc ce sont devenus des architectes, mais le réemploi s'est mis en place sur la base de l'associatif et des festivals qu'ils organisaient. C'est d'ailleurs une association avec un gros vécu (une vingtaine d'années). Elle est devenue vraiment sérieuse depuis les années 2000, et pour qu'ils puissent se développer de manière professionnelle ils sont désormais plus une association, mais une société coopérative. Le métier d'architecte est tel que ça devient très compliqué à l'heure actuelle pour les architectes de faire de l'expérimental, la plupart tournent sur des acquis et la grosse majorité travail sur des commandes répétitives pour pouvoir vivre. C'est du copié-collé en fond de roulement. Essayer de faire du réemploi et de l'innovation là-dedans relève de l'impossible.

MOI : Vous pensez que le réemploi devrait être inclus dès les études pour que cela soit une habitude de réflexions du projet ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: Oui totalement, il faut que se soit dès la première année.

MOI : Je me suis rendu compte à travers un projet, durant ma quatrième année, que l'on peut nous inciter à faire du réemploi mais on ne nous donne aucunes clés pour que nos projets soit réalistes. Mes camarades ont inventé des matériaux qu'ils pourraient potentiellement réutiliser dans leurs projets, mais je pense qu'aucun d'eux ne sait où et comment on cherche des excédents de productions ou des maisons abandonnées que l'on peut démonter. Comment traite-t-on les matériaux après les avoir récoltés ? Comment est-ce qu'on peut réellement les mettre en pratiques ? Et j'ai l'impression que l'on ne nous donne pas ces informations parce que même le corps enseignant ne les a pas.

132

RAPHAËL FOURQUEMIN: Évidemment que non, ils ne le font pas dans leur pratique professionnel donc ils ne peuvent pas vous dire, vous expliquez. Ce n'est pas prétentieux, mais avec le recul je constate que les écoles manquent de cours à ce niveau-là. À l'heure actuelle, en métropole, seul Marne la Vallée commence réellement à donner des cours autour de ça, en grande partie parce que l'association Bellastock s'est créé dans cette école et qu'elle y a une grande influence. Les profs ne savent pas de quoi parle le réemploi. Ils ne maîtrisent pas la méthodologie pour faire du réemploi y compris sur du projet théorique étudiant. Il faut être carré et réaliste quand on parle de cela sinon cela n'a aucun sens. Il faudrait commencer en première année et étudier petit à petit et décortiquer au long des années comment on fait du réemploi parce que ce n'est pas si évident que ça. Ça me parait indispensable que ça soit inclus dans le programme, les cursus des écoles d'architecture. Pour que cela devient un réflexe pour qu'une fois arrivé à la 5 eme année, ta construction en réemploi soit constructible, réellement.

MOI : Je voulais savoir comment ça marche : l'histoire de l'expertise des chantiers de démontage ? La notion de l'expert est très floue dans la réglementation actuelle. C'est basé sur quelles compétences ? Quelle expérience ? J'aimerais connaître en réalité qui s'est ? Ce que cela implique vraiment d’être l’expert ? Ensuite, selon les réglementations, lorsque le matériau à bien était récupéré, il n'a pas eu le statut de déchet, il a été conservé dans un endroit réglementé, ensuite comment cela se passe-t'il pour le passeport des matériaux ? Le marquage CE ? Le DTU ? Cela parait très compliqué pour ensuite mettre en place le matériau dans un projet.

RAPHAËL FOURQUEMIN: Dans les faits, c'est un peu plus simple que l'on pense. Premièrement, pour l'expert, la loi ne détermine pas clairement qui est l'expert et quelles compétences il doit avoir. Ceci dit, tous les décrets ne sont pas encore sortis se sera donc peut-être précisé dans les prochains. J'avoue que la réglementation ce n’est pas trop mon truc, je suis plutôt chantier et matériaux donc je ne suis pas forcément les informations à la minute près. Mais globalement, un expert peut être n'importe qui, qui a une expérience correcte du bâtiment qui "conviendrait", reste à savoir ce qui convient ? En effet, en dehors des architectes et des maîtres d’œuvre compétents, il n’y a pas grand monde qui pour moi pourrait avoir les compétences...

MOI : Un bureau d'étude peut-être ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: Je n'en vois aucun qui correspond. Ils leur manquent des compétences, et pour moi il n'y a que l'architecte qui rassemble toutes les compétences. J'explique : un bureau d'étude ou un artisan, qui est lui-même un bureau d’études lorsqu'il réalise ses calculs structurels ou autre... Il va être en mesure de déterminer les possibilités de réemploi des matériaux qu'ils maîtrisent, mais pas de tous. Par exemple, un charpentier ne pourra pas reconnaître quels matériaux électriques il pourrait récupérer, un bureau d'étude thermique pareil. Si chaque bureau d'étude doit passer sur le chantier, on ne s'en sort pas... Si un bureau d'étude veut faire ça, il faut qu'il se mette à jour sur tous les domaines. Et de la plus grosse compétences qui manque à un bureau d'études comme à une grande partie des artisans : la capacité à déterminer si oui ou non, c'est réemployable dans le cas d'un projet ou ex-situ. L'avantage de l'architecte, c'est qu'il est créatif, il est normalement suffisamment technicien, globalement, il est censé maîtrisé la technique sur un peu

133

"tout les domaines". "Un architecte connaît à peu près rien, sur à peu près tout". Je suis techniquement capable de savoir si l'on peut récupérer une prise électrique comme une pièce de charpente, pour moi, c'est la même chose. De plus, je suis en mesure de déterminer si cette pièce de charpente, je continue à l'utiliser en poutre ou bien en poteau, ou bien en bardage parce que je trouve ça joli... Un bureau d'étude technique n'a aucunes compétences en terme de création, il ne verra pas au-delà du matériau brut, et ça, c'est un énorme manque. Dans la loi, j'ai peur que malheureusement ça ne passe pas. À l'heure actuelle, elle est ouverte à tout profil, et j'ai peur que ça desserve le réemploi, car pour moi, c'est quelque chose de très intimement lié aux compétences de l'architecte. Et en plus de ça, du côté de l'architecte, c'est hyper intéressant parce que ça remet de la créativité dans un boulot qui en a perdu énormément. Aujourd'hui la partie créativité dans le boulot de l'architecte ça représente 5 à 10 %, si on a réussi à bien évacuer toute la partie administrative et réglementaire. Or, la déconstruction et le réemploi ça permet de réintégrer de la création dans le boulot de l'architecte de nos jours. Lorsque l'on va tomber sur des matériaux, on ne peut vraiment pas leur donner une toute nouvelle vie, se poser pleins de questions sur ce que l'on peut faire avec, leurs capacités techniques, physiques. Un bureau d'étude ce n'est pas son métier, ils ne sont pas formés pour ça. Pour moi, c'est vraiment l'architecte qui est le mieux placé pour faire cette analyse de matériaux, cette étude ressource dans le chantier de déconstruction. D’ailleurs, il ne faut pas dire diagnostic ressource, mais étude ressource. Un diagnostic s'est très encadré et réglementé alors que la définition d'étude permet plus de liberté, au niveau des assurances cela fait toute une différence, car elles n'engagent pas leur responsabilité. Sur la partie déconstruction, avant de faire du réemploi, il n'y a aucun blocage. La déconstruction est possible quelque soit le projet, quelque soit la méthode, à partir du moment où il y a quelqu'un de compétent qui est passé en indiquant les matériaux à démonter. Sans dire ni comment on le démonte, ni pourquoi on le démonte, ni comment on va le réemployer. Ce qui compte, c'est que l'expert dont on parle depuis tout à l'heure, son rôle est de dire : on va démonter ça et on le met de côté pour faire quelque chose. Il détermine en fait, sur le site, avant démolition ce qui va être du déchet et ce qui va être sauvé. À partir de là, avant même d'avoir entamé le chantier de démolition, les matériaux sont qualifiés et cela évite d’emblée le statut de déchet.

MOI : Une des questions que je me pose c'est que, en tant qu'architecte, si je veux faire du réemploi, je décide d'aller sur le chantier de déconstruction en tant qu'expert, de décider les matériaux que je garde, donc pas de statut de déchet, ensuite comment je fais pour avoir les autorisations pour mettre ces matériaux dans mon nouveau projet d'architecture ? Est-ce qu'il faut faire une fiche technique pour chaque matériau ?

RAPHAËL FOURQUEMIN : Alors, faire une fiche sur chaque matériau c'est mieux parce que ça rassure tout le monde, mais ça sert globalement pas à grand choses. Les fiches techniques vont avoir deux objectifs : - permettre à l’artisan de savoir ce qu'il a comme matériaux, comment il va le mettre en œuvre et si cela va remplir les objectifs techniques qu'il a à atteindre. Ça permet de rassurer l'artisan, qu'il a des matériaux qui correspondent aux normes techniques et réglementaires et qu'il peut mettre en place sa décennale dessus sans problème. - le deuxième point est un peu plus délicat. C’est celui sur lequel ça bataille le plus en France métropolitaine à l'heure actuelle. C'est que ces fiches permettent de discuter avec le bureau de contrôle. C'est lui, à l'heure actuelle, une des clés qui permettrait de faire décoller le réemploi en

134

France métropolitaine. Tant que les bureaux de contrôle refuseront de valider tel ou tel matériau, car c'est du réemploi, on ne pourra pas faire de réemploi, et les assureurs ne nous suivront pas. Si le bureau de contrôle valide, les assurances elles diront oui. Les fiches techniques, elles permettent d'avoir de la matière pour argumenter auprès des bureaux de contrôle.

MOI : Mais, ça a un certain prix de faire les tests des matériaux ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: Non, non, là ce qui compte c'est d'ouvrir le dialogue avec le bureau de contrôle, pas de valider chaque matériau individuellement. C'est de permettre de faire passer au bureau de contrôle l'idée qu'on va faire du réemploi avec tel ou tel matériau. Une fois que le bureau de contrôle accepte l'idée, effectivement, on va engager des phases de tests. Pour qu'il valide l'idée, il faut lui donner des données fiables, sures et précises, en accord avec les réglementations. À partir de ce moment-là, le bureau de contrôle peut valider l'essai du matériau, mais par contre, il faut prouver par une batterie de tests que ça marche. C'est un échange qu'il ne peut avoir qu'entre l'architecte, le bureau de contrôle, et le maître d'ouvrage. Ce sont eux qui définissent ainsi la batterie de tests pour le matériau, pour valider l'intégralité du stock de matériau (exemple sur un lot de 50 portes, on ne testes que 1 ou 2 portes). Quand tu as la possibilité de récupérer les archives du bâtiment, tu récupères aussi toutes les factures des artisans avec les références des matériaux. C’est pratique et plus fiable. Le principe des tests, en général, c’est quelque chose que les architectes ne connaissent pas, car ils ne l'apprennent pas. Par exemple : est-ce que tu sais comment on qualifie les bois de charpente ? Qu’ils testent sur une coupe de forêt, x hectares dans les landes par exemple, tous les pins sont quasi identiques, ils prennent un échantillon de pin tous les x et ils testent. À partir de ces tests d'échantillons, ils vont qualifier s’il est C18/C24 ou autre, sur l'ensemble du lot. Il faut imaginer qu'on fait pareil pour les matériaux issus de la déconstruction, on ne teste qu'une ou deux pièces représentatives. Ça n'enlève pas tout les risques, mais il faut se sortir de la tête que le risque zéro n'existe pas. Il va se passer comme dans la construction neuve : tu achètes un lot de 50 portes, les 49 premières vont bien, la 50ème marche mal, tu retournes voir le marchand en lui disant que tu veux une nouvelle porte. C'est le même fonctionnement avec les ressourceries et les recycleries, elles doivent intégrer ces tests là pour en premier leurs assurances, être couvertes, mais aussi dans leur gestion de stock. Bellastock est un bon exemple en connaissance de réglementation, nous ce qu'on pratique avec IDRE, c'est la vente de matériaux sous garanties de reprise si y a un problème. Ce passeport des matériaux est là principalement pour ouvrir la discussion avec les plus frileux. Ça fait beaucoup de gens à convaincre, c'est donc pour ça que l'étude ressource est fondamentale. Car c'est elle qui va permettre dès le début de planifier ce chemin caillouteux et tordu pour la remise en œuvre. Plus l'étude ressource est carré au départ, précise au niveau des quantitatifs, de la qualité des matériaux, de leurs caractéristiques techniques et de leur valeur économique, plus se sera facile par la suite pour faire passer le réemploi au niveau des bureaux d'études, de contrôle et des assurances.

135

MOI : est ce que vous pensez que si en métropole ça commence à se développer, avec vraiment un futur possible, c'est parce qu'il y a des associations, des ressourceries, des recycleries ? Est-ce que pour vous ça fait partie de la base ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: Si il n'y avait pas ça, ça marcherait plus difficilement, et plus lentement, mais se serait possible que ça fonctionne.

MOI: Je réfléchis au fait que c'est peut-être ce qui fait défaut à La Réunion, il y a quelques ressourceries pour du mobilier, un Emmaüs. Mais il n'y a pas d'écopôle pour les artisans par exemple. Est ce que ce serait pas le type d'organisme ou d'association qui nous manque à La Réunion ? J'ai l'impression que les architectes réunionnais sont perdus dans ce qu'est le réemploi et comment il est mis en place, car il n'y a pas de structure.

RAPHAËL FOURQUEMIN: Je pense que tu as raison. Il faut des moteurs, qui seront sur le mode associatif au départ. Très certainement, ils risquent de calancher lorsque cela se sera développé et bien mis en place parce que se sera repris par des entreprises. S’il n’y a pas ça, de toute façon, sur n'importe quel territoire ou pays, ça va quand même se développer. Des associations ou des collectifs sont apparus, car le besoin est plus qu'urgent, et ce besoin là va être de plus en plus fort quoi qu'il arrive. Donc si on ne structure pas, de toute façon ça va se faire naturellement, ça apparaît déjà avec les bidonvilles en métropole. Eux vont faire du réemploi, sauf que mal structuré, mal équipé, se sera potentiellement dangereux, voire mortel. Je suis assez convaincu que les associations et collectifs actuels sont juste le fruit d'une évolution plus fondamentale de la société. Avec ou sans nous cette évolution se fera. À La Réunion, si c'est possible de trouver des porteurs de projet en évitant le recyclage, en le minimisant au maximum, c’est le mieux. Je pense que les grands groupes du BTP vont petit à petit eux aussi reprendre le réemploi à leur manière, en utilisant leur lobbying pour faire passer les décrets qui les arrangent à l’État. Le problème en soit n'est pas qu'ils se mettent au réemploi, c'est qui vont leur faire de manières industrielles, avec leurs règles. J'ai peur que les petites associations ou les artisans seuls, ça leur ferment des portent et qu’ils finissent eux même à ne plus pouvoir faire du réemploi alors qu'à la base, c'était eux. À l'heure actuelle, le réemploi ne rapporte pas d'argent à l’État ni aux entreprises, alors que le recyclage si. Parce que dans notre société, ce qui ramène de l'argent, c'est détruire, parce que détruire crée de l'énergie. Si tu ne détruits pas, tu n’utilises pas d'énergie, donc tu ne fais pas de bénéfices. Le réemploi ça ne détruit pas, ça n'utilise pas d'énergie ça ne génère pas de bénéfices.

Je peux te donner le phasage d'une opération de déconstruction et de réemploi : Il faut prendre le principe d'un projet d'architecture classique et tu l'appliques mais à partir d'un bâtiment que tu vas démonter. Quand tu as un projet de rénovation, la première chose que tu fais, c'est faire le relevé de l'existant. Ensuite, tu fais ton esquisse, puis tu détailles et ensuite tu contactes les entreprises en demandant les matériaux.

136

Là, on va faire exactement pareil, sauf que tu vas constituer toi-même ton magasin. Le relevé de l'existant de la future démolition. Tu ne vas pas prendre le relevé des murs, mais par contre l’intégralité des matériaux qui constituent le bâtiment. Aussi bien sûr le gros œuvre, que le second œuvre, l’aménagement et l’équipement. Une fois que c'est fait de manière bien structurée. Tout est récapitulé sous forme de tableau Excel, avec les quantitatifs, les dimensions, l'état, la valeur en équivalent neuf, son volume, son poids, sa valeur sur le marché de l'occasion, et les potentielles idées de réemploi avec les DTU, et les différentes pistes de ré-utilisation avec la liste des points à tester. Le quantitatif et le volume c'est très important en premier, parce qu'une fois que tout ça est démonté, il faut le stocker, donc connaître la place dont on a besoin. La question du stockage et de son organisation est très importante, pour éviter de déplacer les matériaux pour rien. Le poids et la masse volumique va te permettre de savoir quelle économie tu fais par rapport à la déchetterie, puisque la tonne de gravas quelconque vacille entre deux et quarante euros la tonne. C'est intéressant de faire le tour des déchetteries et de savoir ton poids. Le fait d'avoir le poids te permet d'évaluer l'économie que tu vas faire par rapport à la déchetterie. C'est le cumul de ces petits chiffres qui permet de voir l'équilibre du budget. Il faut partir du principe qu'un projet en déconstruction et réemploi ne coûte pas moins cher. On est quasi au même prix. On va utiliser moins de capital, mais plus de main d’œuvre (qui est souvent plus cher que la capital). C'est important à garder en tête. Cette question du salaire, c'est un point très intéressant en tant qu'architecte pour convaincre la commande public. Lorsque l'on explique au Maire d’un village, que le réemploi et la déconstruction va générer de l'emploi puisqu'il faut de la main d’œuvre et des artisans locaux, et de plus, les matériaux restent sur la zone, c'est des matériaux locaux, utiliser par les locaux. Donc de la richesse pour eux qui restent sur leur territoire. Dans l'idée de l'économie circulaire. Alors que la commande privée, elle ne se sent pas particulièrement concernée. Donc, l’étude ressource doit être la plus précise possible. Elle se décompose en deux temps : d'une part sur site avec le relevé direct, en second temps les recherches sur Internet pour des compléments et plus de précisions. À partir de cette étape, tu es tranquille : tu as mis des prix sur tout ton relevé, les quantitatifs et le reste. Si tu as réussi à faire ton étude ressource avant ton esquisse s'est parfait parce que tu connais les matériaux que tu as a disposition pour faire ton concept. Imaginer leur réemploi ou réutilisation et savoir si oui ou non tu as la nécessité d'acheter d'autres matériaux en plus pour compléter. Si tu es architecte, s'est parfait pour travailler correctement, dans de bonnes conditions, sans perdre de temps. De plus, l'architecte est d'autant mieux placé pour être l'expert de ces études ressources car il a en tête les normes et les règles pour les réutilisations de matériaux pour que cela corresponde parfaitement aux normes actuelles. Une fois que l'esquisse est faite et que le gros des matériaux est placé, tu complètes avec le neuf. Ensuite, tu peux commencer à présenter un "bilan de l'opération" au maître d'ouvrage et au bureau de contrôle, pour faire passer cette esquisse, notamment les chiffres, la valeur, pour montrer le financement au MOA. De plus, une chose à laquelle il faut penser et ça replace le cadre de l'architecte encore plus naturellement dans ce processus : on va se demander si on peut récupérer la charpente, les pièces de bois ... Mais ce n'est pas là où il faut concentrer ses efforts au début parce que c'est le moins intéressant, ce n'est pas le plus coûteux. Ce qui est le plus intéressant, c'est le matériel électrique, car très facile à démonter et pourtant cher en neuf alors que se sont des matériaux que l'on peut vraiment récupérer. Économiquement parlant, le plus intéressant et le plus facile, c'est souvent le

137

second œuvre et l'aménagement. D'autant plus qu'en général, ce sont des matériaux ou des pièces qui respectent déjà les normes en vigueur. Ce sont des matériaux industriels en série, donc facilement traçable et valable par les DTU et bureau de contrôle. (plancher, portes intérieures, prise électrique, du placo...).

DISCUSSION AVEC RAPHAËL FOURQUEMIN – Août 2020

Étude de cas – La Maison de Raphaël Fourquemin

RAPHAËL FOURQUEMIN: À la base, je viens d'une famille d'origine paysanne et par conséquent chez nous on ne jetait jamais rien. On ne sait jamais, ça peut toujours servir à quelque chose. Donc on a des tonnes de trucs qui se baladent partout. Quand j'ai fait mes études d'architecture, j'ai travaillé en parallèle pour deux architectes pendant plusieurs années. Les deux faisaient beaucoup de rénovation, d’appartements et de maisons. On faisait des rénovations de luxe, voir très luxe. J’ai passé pas mal de temps avec eux et à chaque fois, c'était la même chose, on faisait table rase de l'existant et ça partait à la déchetterie et on faisait tout à neuf avec du placoplâtre. C'était en opposition avec la manière dont j'ai grandi. Quand j'ai vu ce qu'on mettait à la poubelle, parfois des trucs quasi-neufs, et régulièrement de grande valeur. Je me suis dit que c'était pas possible et qu'on pouvait faire autrement. De plus, pendant mes études d'architecture, je ne voyais pas comme imaginable ou possible d'exercer le métier, sans avoir mis un minimum les mains dedans. L'architecte donnant des consignes aux entreprises, il faudrait quand même savoir de quoi il retourne. C'était donc comme une sorte de fin de formation que de construire quelque chose de mes mains, ça me paraissait obligatoire pour être ensuite serein sur les chantiers et voir les entreprises. De ça est né l'idée de faire un projet d'auto-construction en faisant du réemploi, le plus possible, c'était le principe de base. Avec ma compagne, on a commencé à visiter des bâtiments en regardant ce qu'on pouvait en faire en récupérant déjà le maximum sur place. On est tombé sur ce bâtiment qui était encore tout aménagé en restaurant à cette époque. On a considéré que c'était notre ressource en matière première. Il y avait beaucoup de choses et du matériel de super qualité. En plus, pas très vieux, car les derniers travaux remontaient de 1999. Donc c'était un beau stock de matière. Ce qui était intéressant, c'est que le bâtiment était un hangar mitoyen de part et d'autre et semi-enterré, avec comme seule ouverture l'accès sur la rue d'Etigny, l'accès carrossable. À l'arrière du bâtiment, il y avait un petit bout d'étage de 50m² qui faisait office de salle de change et de bureau avec quelques petites fenêtres ouvertes au Nord sur une ruelle au niveau de l'étage. C'était un bâtiment complexe pour le transformer en maison. Ça faisait plusieurs années que le propriétaire cherchait à le vendre,mais tous ceux qui visitaient ne voyaient que la possibilité de tout démolir out de refaire une boite de nuit ou un restaurant. Le prix a beaucoup chuté, d'autant plus intéressant pour nous donc on acheté une base de travail et un terrain de 300m² en plein centre-ville pour pas cher et qui, en plus, aller nous fournir toute la matière pour construire la maison. On s'est lancé dans le projet. À partir de là, on a tout démonté, on a stocké et on a commencé à construire la maison avec ce qu'on avait démonté en très grosse partie, car 80% de la maison est faite en matériaux de réemploi. Sur les 80%, il y en a un peu qui vient d'Emmaüs, du Bon Coin... Mais la grosse majorité, les 3/4 viennent du site lui-même. Parmi les choses invisibles mais qui représente un gros bout du budget c'est tout le réseau électrique de la maison qui est neuf, mais avec du vieux. On a récupéré toutes les prises électriques, tout les interrupteurs, tout les luminaires, mais aussi tous les câbles (le

138

bâtiment fait 30 m de long) le compteur est d'un côté et les cuisines de l'autre. On avait un stock énorme de câbles gainés de bonne qualité. On a finalement un réseau électrique en câble de meilleur qualité qu'une maison individuelle classique et souvent sur-dimensionné par rapport à notre utilisation. Pour zéro euros.

Parmi les choses visibles, se sont plus les pièces de la charpente qu'on a utilisées pour faire l'ossature primaire et secondaire de la nouvelle façade qu'on a crée. On a ouvert le toit, pour faire cette maison. À l'intérieur, cela se traduit par le poteau du salon par exemple qui est l'un des entrées des fermes. Ce que l'on a gardé, ce sont les trois murs : les deux mitoyens et le mur de soutènement, plus le plancher de l'étage et le plafond suspendus qui correspondait encore au normes sécurité incendie (ba13 garde-feu). Sinon, toute la charpente et la couverture ont été démontées. On a révisé la charpente et changer une partie des pièces. On a refait toute la couverture avec les tuiles qu'on a démontées de l'intégralité du bâtiment en trillant les bonnes tuiles, des mauvaises et usées. Ensuite, c'est à travers pleins de détails comme par exemples les IPN, à l'origine, ils posaient sur les poteaux en fonte qui sont ancrés dans le mur de soutènement qui est dans la cave derrière une cloison. Ces IPN de 20 ont une flèche qui est importante, et même au-delà de leur flèche autorisée puisqu'on est à 1 pour 300 pour l'un et 1 pour 100 pour l'autre, donc une flèche au-delà des normes. En partie, parce que le plancher de l'étage est très lourd. C'est une chape de ciment ferraillé, par-dessus le plancher, il y a beaucoup de poids dû au solivage, parce qu'il y a un double solivage qui est monstrueux et par-dessus ça, il y a encore un plancher en bois. Ça fait beaucoup de poids, et je pense qu'avant que se soit un restaurant, c'était un garage et ils faisaient rentrer des voitures à l'étage. D'où la grosse flèche des IPN. Pour assurer la structure, on a mis des poteaux de soutien à 2/3 - 1/3 de distance. Ces poteaux, qui sont des IPN d'une quinzaine de centimètres, sont en fait les IPN qu'il y avait à l'origine dans les combles et qui servaient à porter l'unité de climatisation du restaurant. C’était une énorme clim de 24 kWatt et qui mesuré 2m/1m/1m et donc on a récupéré les IPN puisqu'on n’avait pas besoin de cette clim. Voilà tout le long du chantier ça n'a était que des choses comme ça. On s'est rendu compte en démontant le bâtiment que de toute façon le bâtiment lui-même avait déjà eu plusieurs vies et qu'il y avait des matériaux qui était déjà des matériaux de réemploi. Du réemploi réemployé quoi. Certains éléments dans la maison, c'est au moins leur troisième « vie ». C'est le cas des poteaux en fonte que tu peux voir là, qui ne sont absolument pas des poteaux que t'es censé trouver dans une maison puisque ce sont des poteaux de verrière de gare de chemin de fer ou de gare de bus. Tu vois la tête à était coupée un peu parce qu'en réalité c'est un biais. C'est pour que l'IPN qui repose dessus puisse être droit on a mis une petite cale. Donc ils avaient déjà était utilisé une première fois dans ce bâtiment quand ils ont créé cet étage parce que je suppose qu'à l'origine il n'y en avait pas. Il y a des flous sur l'histoire du bâtiment mais c'est carrément du réemploi. La maison elle a une histoire, il faut juste quelqu'un pour la raconter, a fait partie des choses que je regrette un peu dans l'architecture, autant quand on livre un projet on va donner la documentation technique de tout ce qui a été mis en place, autant c'est assez rare qu'on laisse quelque chose comme un petit livret qui raconte l'histoire. Tu as des étapes et des points importants dans le processus de conception et de construction et j'aime bien l'idée d'une trace sous cette forme là dans un projet mais on ne le fait pas. On va commencer la présentation par la façade : la salle de restaurant était entièrement en plancher de pin des Landes donc on a tout démonté et on a fait le tri entre les bonnes lames et celles qui étaient trop fatigués. On a gardé toutes les bonnes pour faire les planchers de l'étage et celles trop

139

usées. On les a débités en bardeaux et c'est ce qui nous a permis de faire la façade. Là, ce qui est marrant avec ces bardeaux, c'est que c'est une essence de bois qui théoriquement n'est pas valable pour être mise en façade. Sauf que là, on est dans des circonstances qui sont un peu particulières. On a des murs mitoyens qui montent très haut donc nous protègent du vent pluie de l'ouest. La façade est orientée quasiment plein sud, résultat elle voit quasiment jamais la flotte. Même si ce n’est pas la bonne essence de bois, au final comme c'est du plancher de 22mm, donc rabotées toutes les lames font a peu près 19mm, c'est rare en réalité d'avoir du bardage de 19mm la plupart du temps c'est entre 10mm et 14mm. C’est plus épais que la norme, donc par conséquent on a plus de durabilité, moins de risque de champignon. Même si ça ne dure que 10 ans, ce n’est pas grave de toute façon c'est de la matière gratuite, et dans 10 ans on déclouera tout et puis on mettra un autre bardage d'occasion. Mais en réalité, on ne va pas y toucher avant 40 ans. Là, ça fait 5 ans que s'est en place, et on voit le seul endroit où ça prend la pluie ça commence à griser. Les autres elles sont comme neuves, avec leur couleur d'origine du bois. Et puis le bois grisé c'est beau. Résultat ça vit encore mieux que ce que j'avais prévu. Dans le même genre, les entourages des fenêtres ce sont les hautes d'extraction des cuisines qu'on n’a pas réussi à revendre en état. On les a débitées en plaques. C'est sympa, parce que vu que c'était presque neuf ça reste bien brillant même au fur et à mesure des années. Ça capte assez bien le soleil et ça le renvoi à l'intérieur sous forme de rayons colorés, avec des arcs-en-ciel. Ce n'était pas du tout prévu, mais ça, je t'avoue que je suis assez content du résultat. Sinon, les deux poteaux dont je t'ai parlé et la poutre que tu vois en dessous du débord de toit, c'est des pièces de la charpente d'origine. Il m'en reste en stock. Normalement, on ne perd rien, au pire les petites chutes finissent dans le poêle pour l'hiver.

MOI : J'ai vu que tu avais des tuiles de verres, qu'est -ce que tu vas en faire ? Elles se recyclent ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: Le verre se recycle, mais moi le recyclage j'essaie d'éviter au maximum. Ce qui dit recyclage, dit dépense d'énergie. Transformation de la matière, donc dégradation de la matière, c'est obligatoire. C'est faux quand tu vois que pour l'aluminium s'est en recyclage infini. Ce n'est pas vrai ce n'est pas possible, physiquement ça ne marche pas. La conservation intégrale de la matière n'existe pas, donc le recyclage dans la mesure du possible j'évite. Là, comme il n’y a aucune de ces tuiles de verres cassées, elles ont toujours la possibilité de fonctionner en tant que tuiles de verre. Soit je trouve quelqu'un qui a besoin d'un stock de tuiles de verre pour un projet, soit moi je les utiliserais pour faire une serre par exemple. Mais elles resteront tuiles de verre. Neuf ça coûte 10€/pièce tout de même. Ça s'utilise plus trop mais ça continue à se vendre très cher mais parce que c'est un peu plus de 3kg de verre tassé sur chaque tuile. Ça fait un paquet de bouteilles. Je suis même pas sûr qu'elles puissent se recycler parce que tous les verres ne se recyclent pas. J'ai encore deux poteaux en fonte en attente de réemploi. Je ne sais pas trop comment, ni où les réemployer d'ailleurs. J’essaie de les revendre, le problème c'est que c'est des poteaux qui pèsent 500 kilos chacun et qu'on ne peut pas les retailler facilement vu que c'est de la fonte. Je pense laisser tomber l'idée de les revendre, mais je vais réfléchir à les ré-installer ici

Pour les couvertines, on est dans la même idée que les fenêtres. Ce n'est pas de l'inox, mais de l'acier galvanisé, et en fait, ce sont des feuilles de tôles qu'on a sorti des carneaux de ventilations qu’ils y avaient dans le restaurant.On avait cette grosse unité de clim composée de carneaux de 2x

140

20m linéaires par 50x50 qui mesure à peu près 3 m chacun. On a aussi essayé de les revendre en état car ils étaient en très bon état. Ils sont inusables et isolés acoustiquement avec de la laine de verre dense de 3cm. On a jamais réussi a les vendre, donc plutôt que les balancer chez le ferrailleur on a pris la meuleuse et on les a débités en tôle et puis on les as utilisé pour faire tous nos pieds de murs et nos couvertines. Ce n'est pas du zinc, donc on peut supposer que la pérennité ne sera pas la même, malgré tout depuis les 5ans qu'ils sont en place ils ont pas bougé d'un iota. Alors on a fait attention, à chaque extrémité comme on a dû les découper à longueur, chaque extrémité on été passée au galvaniseur à froid, de manière à le protéger et que la rouille ne s'y mettent pas. A chaque fois, on pense aux détails qui vont bien pour que ça pérennise l'usage, mais de la même manière que le bardage, comme ça voit très peu la pluie ça ne devrait pas bouger beaucoup. En tout cas, là sur 5 ans y a absolument aucun changement depuis l'origine.

MOI : Vous avez mis combien de temps pour faire le chantier en totalité ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: En tout 4 ans. On a commencé le 9 mars 2014, et on considère qu'on a terminé pour Noël 2018, avec toute la famille qui a pu se réunir pour fêter Noël. Après, dans le détail, il y a des choses que l'on a pas finit comme le béton brut de la serre. Mais au final j'en suis pas mécontent parce qu'on a une fille de 6 ans qui adore la peinture, donc là elle peut s'y coller parterre avec des grandes feuilles et en mettre partout ce n'est pas un souci. La maison est adaptée aux usages en temps et en heure comme ça. Les vitrages, ceux fixes de la serre, ils ne font pas les mêmes largeurs, et ça vient du bon coin. Le particulier avait plusieurs vitrages qui avaient des dimensions identiques au niveau de la hauteur, mais pas de la largeur donc on a composé avec. Les menuiseries, on les a toutes faites nous-même sur place, ce n'est pas du réemploi pour le coup. On a acheté un tronc d'arbre débité en planche et on a sorti toute la menuiserie de A à Z. Donc résultat ça nous a pas coûté très cher. Le prix, c’est celui du vitrage et du bois avec un peu de quincaillerie comme des pommelles pour les grosses charges. Une baie vitrée comme ça, ça vaut 5 000 € chez un professionnel, là on est sur du frêne donc c'est un joli bois, ce n'est pas du résineux. Comme les coulissant de la façade. Ça m'a coûté moins cher parce que je n'ai pas eu à payer la main d’œuvre aussi. Si on fait le calcul budget du projet, en gros, on a acheté le bâtiment 150 000 €. On a fait pour à peu près 100 000 € de travaux, sachant que dans les 100 000 € en réalité y en a 1/4 qui sont partit en salaire, parce que j'ai embauché des copains quand y avait des gros trucs à faire. Environ 10-15% sont uniquement pour les repas, sur 4 ans il y a eu un paquet de repas de chantier. Puis environ 20 000 € pour l'achat d'outillage, on avait rien du tout quand on est arrivé. Donc sur les 100 000 € de travaux, en réalité, y a des choses que tu peux sortir par rapport à un projet réalisé par des entreprises. Par contre si on se rapporte a mon temps passé et les copains bénévoles, le temps des copains qu'on a salariés pour certaines missions, en gros tu vas te retrouver pas loin du prix réel de la maison si tout avait été réalisé par une entreprise. En gros si elle avait était faite par une entreprise, il ne fallait pas compter moins de 350 000 €, parce que c'est un gros chantier. Au final 350 000 € c'est pas trop au regard de la qualité des matériaux de réemploi qui sont utilisés ici, c'est que des super bons matériaux. C'est vrai pour le câble, les prises électrique (marque MERLIN GERIN, elles sont indestructibles), les tableaux divisionnaires (MERLIN GERIN aussi) et en plus, ce sont des marques qui font des produits industriels donc reconnus et correspondant aux normes.

141

Donc c'est du matos de qualité et des trucs tout bête comme genre le bois de certaines menuiseries intérieures ou l'encadrement de porte c'est du bois de récupération. C'était des planches qui étaient utilisées pour faire du mobilier et les lambourdes qui portaient le plancher au rez-de-chaussée. C'est de l'exotique, je ne saurais pas dire l'essence exacte. C'est du bois de qualité. Donc a partir des lambourdes et du mobilier j'en ai fait des menuiseries. On a des menuiseries avec des qualités de bois encore une fois supérieur à la norme. Tout comme le plancher, c'est un mélange de chêne d'acacia et d'autres essences tel que du cèdre, du sapin, de l'exotique qui vient du bâtiment d'à côté (un escalier qui se démontait dont j'ai récupéré les poteaux et j'en ai fait des pavés) et du buis des montagnes. Ce n'est pas souvent ce genre de bois qu'on retrouve au plancher. Certes ce sont des petits carreaux, il y en a quelques-uns, mais tous les matériaux sont à l'avenant quoi. On a aussi récupéré le comptoir du restaurant à l'origine. On l'a redécoupé, certains plans sont partis dans la salle de bain pour faire les plans de vasques et une qu'on a gardé en comptoir ici. C'est ça qui est bien c'est que le comptoir du restaurant est resté comptoir il continue à raconter son histoire de comptoir. La cuisine, on la vraiment fait à la fin, et pour le coup, on l'a fait faire par une professionnelle. J'en avais un peu marre pour être honnête et je voulais que se soit bien propre. Les façades de cette cuisine sont faites avec le même acacia que le plancher. C'était un lot d'acacia brut que j'avais racheté à une scierie de Dordogne qui leur restait sur les bras. Il leur restait 1m cube d'acacia qui était théoriquement fait pour faire du chantier. Donc je leur ai racheté et je l’ai utilisé pour faire ça. Pour le plan de travail j'ai demandé à la menuisière qui nous a fait la cuisine de faire quelque chose de particulier. Je lui ai ramené toutes mes chutes de bois qui étaient propres, et je lui ai demandé de me faire un plan de travail avec tout ça. Chaque morceau de bois du plan de travail de la cuisine, tu vas le retrouver quelque part dans la maison, et donc je peux te raconter les bois de la maison juste en lisant le plan de travail. Ça c'est le sequoia pour les menuiseries de la façade, le frêne de la baie vitrée intérieure, un morceau de chevron en chêne d'origine qu'on avait déposé mais qui était propre et que j'avais raboté dégauchi, donc j'en ai utilisé une partie pour les petites menuiseries des petites fenêtre de la façade, du bois des lambourdes, donc du bâtiment d'origine, un morceau du cèdre qui a servit pour le plancher et aussi à faire les menuiseries intérieures de l'étage... Sur le plan économique, ce n'était pas du tout intéressant, car ça lui a demandé un temps de travail de malade, mais c'était le petit plaisir pour la finalité du chantier. En plus c'est assez stable, j'avais peur que ça travail beaucoup. Après j'aime bien le travail artisanale, surtout avec une patte comme ça. Après le réemploi se situe aussi autour des objets. L'escalier est d’origine puisque c'était celui du restaurant. On n’a pas fait grand chose mise a part le nettoyer et le repeindre. Le seul truc que l'on a fait et qui nous a pris 4 jours, et on remerciera la lubie d'architecte, à la base la dernière marche arrivait perpendiculaire au mur. En tant qu'architecte, je ne pouvais pas arriver face à un mur aveugle comme ça. On la donc fait pivoter d'une marche et demi, de manière à pouvoir ouvrir directement sur la serre à la dernière marche. Il a fallu le remonter de 6cm pour être au niveau. Quatre jours pour faire ça, c’est monstrueux, mais bon je suis content. On a aussi rajouté une rambarde, on l'a fait directement sur place avec des fers récupérés. Pour la sécurité. Le plancher de la salle de restaurant en façade, c'est celui-là qui repose à l'étage. On voit que ce n'est pas du neuf, c'est un plancher qui avait déjà travaillé, donc avec des raccords qui sont moins précis qu'un plancher neuf. A certains endroits, on aperçoit l'emplacement des clous d'origine qu'on a sortis. Forcément ça laisse une trace sur le bois, mais c'est microscopique. Un coup de pâte à bois et c'est bon, tu vois plus.

142

Les menuiseries sont toutes d'origine pour les portes pour le coup. On a récupéré le solivage du plancher d'un petit bâtiment, qu'on a démonté en formation chantier avec l'association, donc c'est du pin basique. Un coup de joli ponçage et tu chanfreines les angles et c'est bon on l'a transformé en étagères. Les menuiseries en cèdre (qui est sur la cuisine et le plancher) ce n'est pas complètement une réussite. On s'est un peu banané, parce que je l'ai récupéré, il n’était pas assez sec et résultat ça a bougé... Alors ça marche quand même, parce que la maison ne fonctionne pas sur le principe de l'étanchéité. Comme notre système de chauffage c'est un poêle de masse, ce n'est pas fait pour chauffer l'air mais pour rayonner en infrarouge. Donc la température au rez-de-chaussée en hiver est aux alentours de 19°c, en dessous des consignes de températures de salon qui sont censées être de 22°C.En réalité, ça ne se sent pas et étant donné que ce n'est pas un système de chauffage qui chauffe l'air on s'en fiche d'avoir une maison étanche, ce n'est pas nécessaire. Alors c'est effectivement un cas particulier, c'est par ce que c'est une rénovation. Dans du neuf c'est plus difficile de s'autoriser ce genre de pratique. Cependant, on a une consommation énergétique faible alors qu'on est sur des principes radicalement opposés à ce qui sont en court en vigueur aujourd'hui dans le bâtiment. La poutre de la chambre (violette) c'est la poutre d'origine de la charpente Tout le mobilier de la salle de bain est fait en ancienne solive de la maison même.

MOI : Est-ce que vous pensez que ce genre de projet en matériaux de réemploi implique le fait de devoir l'entretenir toute sa vie, et plus qu'une maison neuve classique ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: Ce n'est pas lié au réemploi si j'ai des choses à modifier dans le temps, c'est lié à l'auto-construction. J'aurais fait tout avec des matériaux neuf, ça n'aurait pas fondamentalement changé la donne, parce que je suis auto-constructeur, mais pas professionnel du bâtiment artisanalement parlant. J'ai une formation d'architecte, je connais le bâtiment dans la théorie peu dans la pratique. Même si tu utilises les matériaux derniers cris tu n’es pas professionnel, tu n’as pas les gestes, le savoir-faire. C'est renforcé par le réemploi, parce qu'il y a de la matière transformée. Du réemploi fait par un artisan compétent, il n’y a aucune raison de s'inquiéter du résultat. Là où j'ai des points d'inquiétudes ce n'est même pas parce que c'est du réemploi, c'est plutôt parce que ce n’est pas la technique courante et que je fais de l'expérimentation. Je pousse certains matériaux à l'extrême alors qu’ils ne sont pas censés être fait pour ça. Je les teste. Sur la couverture, on a trié toutes les tuiles, pour ne garder que les meilleurs. Au bout de 5 ans, elle commence à être sales, mais elles sont en très bon état. La couverture, elle est bonne pour encore à minima 30 ans, je vais peut-être avoir une tuile à changer de temps à autre mais c'est tout. Les 30 prochaines années je ne me pose pas de questions. En plus c'est l'exemple parfait du réemploi "standard" ce n’est pas de l'expérimentation que je fais. Le "vrai" réemploi typiquement c'est ça. Y a zéro souci. La seule difficulté qu'on est eu, c'est qu'en fait, toute la couverture elle à était remaniée pleins de fois au cours de la vie de ce bâtiment qui a une centaine d'années d'existence. Le résultat, c'est qu'on a au moins 5 modèles de tuiles différentes. Ce n’est pas visibles directement, mais certaines ont des petits dessins, et d'autres ont des nez un peu plus travaillés, d'autres plats. C'est de la tuile standardisée, c'est-à-dire que c'est de la tuile mécanique. A l'origine, quand ça a été créé, il y a un seul modèle qui a été développé, avec des côtes précises. L'idée, c'était que les entreprises

143

utilisent toutes ce modèle là. Or, toutes les entreprises ont revisité le modèle et donc y a des petits décalages de quelques millimètres, c'est quasiment invisible, il faut mesurer pour savoir. Mais résultat quand tu veux mélanger les tuiles : c'est la galère. Parce que certaines s'assemblent bien et d'autres pour lesquels ça foire. Ça, c'est la difficulté du réemploi.

MOI : En tant qu'architecte, vous pensez que le réemploi c'est une philosophie dans la construction ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: Non, ce n’est pas une philosophie, pour moi, c'est juste un principe de base. A mon sens, et j'ai bon espoir que ça arrive maintenant rapidement. Jusqu'au début du XX ème siècle c'était le principe de base de pratiquement l'intégralité de la construction. Et maintenant il faut juste qu'on revienne à ce principe de base. Le but ce n’est pas de se demander si c'est philosophique ou pas, c'est juste que l'on à pas d'autres alternative.

MOI : Est ce que vous pensez qu'on doit le réemploi à l'associatif et aux actions locales et citoyennes de nos jours ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: Oui et non. L'associatif nous permet, de nos jours, à la déconstruction et au réemploi, de réémerger, aujourd'hui au niveau national. En commençant par le local, mais qui permet de le remettre sur le devant de la scène nationale voir international. Par contre, à titre personnel, ce n'est pas l'associatif, ni qui m'y a conduit, ni qui me l'a permit, ni qui me le permet aujourd'hui. C'est vraiment pour le coup mon histoire personnelle. Je n'aurais pas monté l'association IDRE avec les autres, je le pratiquerais quand même dans mon métier, la question ne se pose pas.

MOI : et donc vous avez fait des projets pour des clients ?

RAPHAËL FOURQUEMIN: Assez peu. Parce que l'association me prend énormément de temps, les 3/4 de mon temps, donc je fais peu de projet. J'essaie d'être cohérent globalement entre ma pensée et mes actions. Le résultat c'est que, ce n'est pas parce que je prône le réemploi que je vais chercher à faire que ça dans mes projets personnels. Ce que j'essaie le plus possible dans mes projets c'est certes de caser du réemploi, mais surtout des interventions les plus minimalistes. Si je pousse le réemploi à son max, en fait je laisserais tout tel quel. D'une part parce que c'est plus facile pour gérer les budgets, et la plupart des cas il n’y a pas grand chose à faire si tu acceptes d'avoir la même chose que tu as sous les yeux depuis 30 ans. Mais si c'est parce qu'IKEA t'as fait de la pub en évoquant que c'est le printemps et qu'il est temps de changer de cuisine et que d'un coup t'as une folle envie d'une cuisine toute neuve. Je ne vais pas aller à l'encontre, mais j'essaie d'orienter la réponse avec cette idée de frugalité et de réemploi.

MOI : est-ce que vous pensez que le climat peut jouer un rôle dans le réemploi ?

144

RAPHAËL FOURQUEMIN: Par intuition, je dirais oui. Le climat est impactant, pour compte je pense que c'est vraiment intéressant de se pencher sur la question. Sous des climats tropicaux, déjà la forme architecturale change profondément par la gestion du climat, on voit bien les maisons coloniales. D'autres parts, bêtement, je suppose que le taux d'humidité sous ses climats là doit impacter là durée de vie des matériaux. QUID du réemploi sur des choses qui sont a priori très ventilées. Construite avec du bois voire peut-être du bambou, qui est utilisable. Regarde le film "Hacer mucho con poco", qui pourrait peut-être nourrir ta réflexion sur le réemploi. Je maîtrise mal les matériaux tropicaux mais j'imagine que ça doit être impacté par le soleil, le vent et l'humidité. Après, ça dépend clairement du matériaux que tu réemplois, comme ici, un matériau de mauvaise qualité réemployé en métropole ça ne fonctionne pas, enfin sur peu de temps, j'imagine que ça doit être pareil pour un climat tropical. De plus, il y a un gros marché qui se crée aux USA, de vieux bois qui sont marqués par le climat, les intempéries, le soleil, creusé... Qui est dû d'un côté au développement de l'urbanisme en Chine et qui rase tous les villages anciens et de l'autre aux USA une capacité à revaloriser tout un tas de trucs. Donc les Américains rachètent tout ce bois venant de Chine pour une bouché de pain et le revendent une blinde comme « matériaux de luxe ». Donc là, on a encore une niche pour le réemploi, de luxe. Réemploi des riches.

145

DISCUSSION AVEC MALEK DHABI – Septembre 2020 : Architecte localisé à la Réunion, maître de conférence à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier, annexe de La Réunion.

MOI : Je vous ai interviewé l'année dernière dans l'idée d'obtenir des informations pour démarrer le sujet du réemploi, et depuis j'ai eu plus de renseignements et j'ai enrichi mon propos. Je me concentre donc sur le rôle de l'architecte dans le processus de réemploi de matériaux de construction et pour l'ancrer dans la thématique de la réunion et du monde tropical, j'ai interrogé plusieurs architectes de l'île pour connaître les possibilités d'un futur ici. J'aurais aimé votre avis sur différentes questions, du fait que vous êtes un architecte, que l'on peut qualifier d'expérimenté et maître de conférence à l'école. Je suis vraiment tournée sur le réemploi des matériaux de construction et donc j'aurais voulu savoir pour débuter cette interview : est-ce que vous avez déjà travaillé avec le réemploi de matériau de construction ? À la Réunion, en métropole ou à l'étranger ?

MALEK DHABI: Jamais dans le passé, mais en ce moment oui, mais en métropole. Sur un projet de réhabilitation donc pas du neuf. Le neuf, c’est encore un autre sujet, mais c'est beaucoup plus facile à faire sur la réhabilitation parce qu’il y a déjà des circuits, des filières organisées, en tout cas en Métropole. Même s’il y a encore beaucoup de freins réglementaires. Aujourd'hui, c'est possible, car il y a des petits artisans sur des petits projets, donc qui n'ont pas besoin de beaucoup de ressources, donc c’est plus facile à trouver. Il y a toujours eu chez les artisans en métropole le réflexe de récupérer, comme des dalles en pierre, car ils savent qu'il y a une démolition en court, même si a l'époque il n'y avait pas de vraie filière organisée il y avait quand même le bouche à oreille qui marchait. Mais bon ça restait une niche. Très souvent, à l'époque, c’était pour des gens aisées, pour récupérer des beaux matériaux anciens. Là, on travail sur une petite réhabilitation d'un appartement, et effectivement on fonctionne en partie en réemploi, parce que malgré tout, on n’a pas réussi à trouver tout ce qu'on voulait et puis mais surtout la partie de notre travail était de réfléchir ... alors même si les filières ne sont pas mises en place, il y a une réelle réflexion, chez les architectes à mener : faciliter le réemploi de demain. Donc là, on fait dans ce projet, tous les travaux. Un peu de maçonnerie, donc on récupère des pierres de démolition et des briques de démolition, pour tout ce qui est cloisonnement et charpente on récupère assez peu de bois, mais un petit peu, et tout ce qui est neuf est toujours en bois. On aurait pu le faire en placo, ou autre, mais tout ça c'est jamais récupérable, il faut casser après. Tout est mis en œuvre pour que sa soit facilement démontable demain. Pas pour modifier mais, si jamais l'appartement est vendu, si on veut faire des modifications, tout ça est démontable, et prêt à repartir dans le circuit du réemploi. Il y a vraiment deux aspects dans le réemploi, au sens large. Après dans le marché privé, c'est très facile à faire, il faut juste un client qui est convaincu, qui prend sur lui toutes les responsabilités. En marché public, c'est plus compliqué, ça demande l'association du bureau de contrôle qui doit donner son aval, qui lui-même ne fera pas grand chose, ni le maître d'ouvrage, ni le maître d’œuvre tant que l'assurance ne s'est pas prononcée, savoir si elle

146

veut bien assurer le bien avec des matériaux de réemploi dedans. Les expériences sont assez faibles au final, peu nombreuses. MOI : J'avais cru comprendre que justement l'assurance attendait l'aval du bureau de contrôle pour pouvoir assurer ? Mais alors les deux attendent l'aval de l'autre ?

MALEK DHABI: Non, ce n’est pas qu’ils attendent l'aval, je me suis mal exprimé. Il y a un travail conjoint. C'est que je ne sais pas si t'as vu dans les vidéos du MOOC, ils expliquent bien que sur un bâtiment, je sais plus lequel, il y a dû avoir un travail entre le maître d’œuvre qui propose ses solutions de réemploi au bureau de contrôle, le bureau de contrôle qui commence à donner un avis, mais rentre dans la danse assez tôt l'assureur (qui dit oui mais ça je ne pourrais pas l'assurer, ça oui, mais sous certaines conditions) et puis ça fait des boucles, et ils se mettent d'accord sur une solution. Très souvent, il y a des choses qui ne se font pas dans le réemploi parce que, soit sa bloque dans ce circuit là, soit des fois parce que simplement, il n’y a pas assez de ressources.

MOI : Et donc là, sur votre projet, si j'ai bien compris, vous avez accès à des ressources car les artisans qui travaillent avec vous ont accès à des connaissances, à un réseau ?

MALEK DHABI: Oui, ils ont accès à un réseau qui est informel. Ce n'est pas une plateforme, ce n’est pas officiel. Ils nous disent juste "ça je sais où le trouver, ça non". Donc pour l'instant, on s'est appuyé sur eux mais ça concerne 1/3 des matériaux mis en œuvre. Pour le reste, on s'est attaché à faire que sa puisse être réemployable un jour, donc que du bois et des éléments facilement démontables, des petites sections c'était présent dans la réflexion. Donc c'est assez simple, c'est juste au niveau du prix, par exemple les cloisons en bois auraient coûtées moins cher de les faire en placo.

MOI : Si j'affirme le fait qu’à la Réunion, ce qui manque c'est peut-être le début d'un réseau d'infrastructures pour démonter et stocker, et ça se serait qui ou quoi ? Sous qu'elle forme ça pourrait impulser le mouvement du réemploi à la Réunion ?

MALEK DHABI: Je pense que ça ne peut être que des initiatives privées, relayées par les pouvoirs publics. C'est une initiative citoyenne, par exemple, toi, demain tu dis que tu veux monter une filière, et tu vas essayer de trouver des appuis au TCO. Il y a déjà sur le recyclage cette synergie, il y a des privés qui sont dans le recyclage et qui sont aidés par les communautés de communes. Je pense que le modèle du recyclage on peut l'avoir pour le réemploi. Après, à un moment il faut pouvoir stocker.

MOI : Et le système associatif ?

147

MALEK DHABI: Pour moi ça fait partie des initiatives privées, c'est bien mieux une association parce que t'es plusieurs personnes, donc c'est moins lourd à porter. Et puis une association a beaucoup plus de poids quand tu vas discuter avec des collectivités. le "Nous on y croit, on va faire quelque chose, nous aimerions organiser ça comme ça, on aimerait ça de votre part..." c'est plus convaincant. Là, il y a tout à faire à La Réunion, je n'ai pas entendu qu'il y avait déjà des amorces.

MOI : J'ai cherché beaucoup mais je n'ai rien trouvé non plus, à part quelques ressourceries pour des objets comme de l’électroménager, des meubles...

MALEK DHABI: Tu mets le doigt dessus. Je ne connais pas leurs statuts juridiques, mais peut-être que des prérogatives de ressourceries peuvent être étendu sur le matériau de construction. Il y a plusieurs formes de plateformes, elles peuvent être dématérialisées, c'est-à-dire juste quelqu'un qui met en connexion les gens. Toi, tu as à vendre des trucs, moi j'ai à acheter des trucs. On se met en contact comme le Bon Coin et je viens récupérer le matos chez toi. Ça peut être des plateformes, où toi tu viens déposer tes matériaux, moi je me balade, je vois les matériaux je dis que j'en ai besoin et je les achète. Pour l'instant je ne sais pas quel système est le plus efficace.

MOI : Je sais qu'il y a des choses qui se vendent sur le Bon Coin, mais ça reste quelques matériaux en particuliers des palettes, de la tôle, du ciment, parfois des parpaings. C'est des restes de chantier privé, j'ai l'impression.

MALEK DHABI: C'est vrai que ton domaine est large, ça peut être les restes de chantier, le fruit de démontage, les invendus. Chez Ravate par exemple, un invendu dont ils veulent se débarrasser, ils pourraient le mettre à moindre prix sur un site de ressourcerie pour le réemploi, avant que ça devienne une filière. Parce que si tu attends que la décision vienne d'en haut, ce qui serait une bonne idée, comme le TCO. Quelqu'un en interne qui dit « moi j'y crois et je veux bien qu'on développe la filière réemploi ». C'est comme les éclairs, ils ne vont pas du ciel jusqu'au sol comme ça, il y a toujours une amorce au sol. C'est peut-être parce qu'en haut, ils voient un réseau et que la connexion se fait parce qu'il y a une initiative citoyenne qu’ils essaient de travailler sur ça. En tant qu'architecte en tout cas, je n'ai jamais eu un marché public à La Réunion qui utilise du réemploi.

MOI : Je n'ai rien trouvé non plus à la Réunion et même en métropole ce sont des cas rare de la part d'association qui ont énormément de poids et qui ne sont plus des associations d’ailleurs, comme Bellastock depuis peu.

MALEK DHABI: Oui et encore avec les PV des menuiserie c'est difficile à remettre sur un projet mais ça peut être du carrelage.

148

MOI : Oui des matériaux qui ne vont pas travailler avec le temps, des matériaux inertes.

Après j'ai voulu m'approcher au niveau de la réglementation parce que je voulais inscrire ma réflexion dans une certaine réalité et dont celle de l'état français. Il y a une part très importante à l'heure actuelle pour qu'on puisse faire du réemploi, c'est la phase de déconstruction et que le matériau ne passe pas au statut de déchet. Sinon, ce n'est plus du réemploi, c'est de la réutilisation, c'est d'autres types d'assurance et de tests et c'est plus difficile.

MALEK DHABI: Il faut identifier la ressource avant pour pouvoir la sortir du circuit.

MOI : Il y a dans la loi un flou, qui m'intéresse, c'est la personne qui décide au moment de la déconstruction de ce qui est conservé, et de ce qui est à jeter. J’aimerais bien mettre le doigt sur : qu'est-ce que ce rôle, et qui est le plus amène à le jouer ?

MALEK DHABI: Globalement il y a vraiment deux acteurs principaux dans l'acte de construire : c'est le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre. Après, plus le projet est gros, plus tu vas avoir des acteurs, autour de l'équipe de maîtrise d’œuvre, qui sont important dans toute la chaîne décisionnel. Mais à un moment, l'architecte à un poids énorme quand la démolition lui est donné. Par exemple tu gagnes le concours pour réhabiliter l'école d'architecture, est-ce que le maître d'ouvrage t'as donné dans ta mission la démolition et les démontages ? Si ça fait partie de ta mission, oui, effectivement l'architecte à un poids prépondérant, car il va dire ce que l’on va garder. Il a la force de proposition. Les architectes d’Encore Heureux évoquaient qu'ils avaient un gros boulot d'identification de la ressource, déjà sur chantier qu'ils avaient à réhabiliter. Donc la ressource qui est sur place, dont tu es maître, en tant qu'architecte, pour le coup. Mais y a des fois où tu interviens après et le maître d’ouvrage a décidé d'attribuer le marché de démolition à quelqu'un d'autre en dehors de l'opération. En marché public c'est assez rare, mais tu peux intervenir sur un bâti qui a déjà était bien transformé et tu n'as plus grand chose à démolir. Tu as quasiment une carcasse neuve. C'est vraiment après l'entente, comme pour tout le reste de l'acte de construire, c'est l'entente MOE - MOA qui est primordial. Parce que, si je suis MOE il faut que je convainque le MOA de faire du réemploi. Sauf s’il est déjà convaincu, tant mieux, mais à un moment l'architecte il a son rôle à jouer. Mais c'est exactement la même histoire que l'architecture bio-climatique à la Réunion. C'est parce qu'il y a des gens, c'était un peu dans l'air du temps depuis les années 2000, qu'il fallait arrêter de faire n'importe quoi à cause du climat. Évidemment des architectes se sont mis à parler de ça, et pour répondre à des concours, ils ont proposés des architectures bio-climatiques. Il y a eu une espèce d'amorce du côté des maître d'ouvrage qui était genre "ah ouai ce n’est pas idiot" et donc ça à matché. Il faut une conjoncture pour que les gens se rejoignent, si t'es trop en avance ou trop en retard ça ne marche pas. Donc les deux, qui ont une importance particulière dans le réemploi, mais après quelque chose qui leur échappe complètement mais sur lequel ils peuvent militer avec leur instance respective. Nous l'ordre des architectes et les syndicats pour les MOA. Ils ont une fédération des MOA publics,

149

donc ils sont confédérés. Ce sont ces instances qui peuvent pousser pour que le cadre normatif et réglementaire change. Parce qu'on peut être convaincu tous les deux du réemploi, mais si le cadre réglementaire n’évolue pas à côté on sera toujours limité. Tu as bien vu, les trucs qu'on ne peut pas ré-utiliser, etc... Il faut en parallèle faire évoluer le cadre réglementaire.

MOI : Après, je sais qu'en Janvier 2020, de nouveaux décrets ont été apposés à la loi sur la transition écologique et en rapport avec le réemploi, qui imposent au marché public d'avoir un certain pourcentage de réemploi dans leur projet. Mais réemploi de quoi ? Ça pourrait être du réemploi de n'importe quoi enfaîte. Il n’y a pas encore de cadre précis..

MALEK DHABI: Écoute, je ne l'ai pas vu encore ce truc là, mais à voir est-ce que c'est dans les marchés de travaux, parce que si c'est écrit "marché de travaux", c'est déjà pas mal, ou c'est écrit marché public ? Il faut que se soit préciser de travaux. Parce que le marché public c'est très large. Pour acheter des gobelets pour l'administration c'est un marché public. Donc ça peut être du réemploi d'objet, de mobilier. Ça invite à acheter du matériel d'occasion aussi. Ce n'est pas plus mal. Si tu t'attaches vraiment aux matériaux de construction, dont l'architecte à besoin pour faire son projet, il faut savoir si y a cette précision marché publique de travaux. Ça va donc inclure tous les extérieurs déjà, et puis le bâtiment lui-même évidemment.

MOI : Est-ce que je peux affirmer que pour vous, votre avis, l'architecte à un rôle à jouer dans le réemploi de matériaux de construction maintenant ?

MALEK DHABI: Complètement. Si toi, tu n’es pas convaincu, tu ne vas jamais convaincre ton maître d'ouvrage, et puis tu ne feras jamais trop d'efforts. Parce que tu as compris que le réemploi va demander à l'architecte une mission qui aujourd'hui n'existe pas. Qu'il faut arriver à se faire payer en plus, ou tu ne te fais pas payer. Parce que tu as des convictions, mais ça ne peut pas durer sur chaque projet. A un moment donné faut que tu sois payé, pour en faire un ou deux gratuit pour montrer tes convictions et que ça marche mais à un moment donné c'est plus possible. Il faut faire des carnets pour identifier des ressources, c'est un boulot à part entière c'est hyper long à faire. Quand tu es dans les réunions pour expliquer que tu vas réemployer ça et ça et consulter des bureaux d'études, de contrôle, ensuite les assurances. Il y a tout un circuit de documents à produire et de réunions à faire qui sont hyper importants, ce qui est chronophage. Ces missions ne sont pas cadrées par la loi aujourd'hui. Donc oui l'architecte a tout son rôle à jouer, mais pas tout seul, en relation avec le maître d'ouvrage. Si les deux sont convaincus, ils arriveront à faire bouger les choses. Si c'est seulement l'architecte de convaincu, tu vas galérer. Parce que le MOA s’il est convaincu, il peut lui-même négocier avec l'assureur et se permettre de dire "si vous n’assurez pas je trouve un autre assureur". Toi tu ne peux pas dire à l'assureur " vous ne voulez pas, on en prend un autre". L'assureur de l'ouvrage, qui est celui du MOA, sera convaincu si le MOA est convaincu. Et il peut convaincre aussi le bureau de contrôle qu'il paît. Dans le circuit le MOA va payer 3

150

personnes : l'architecte, les bureaux de contrôles et l'assurance. Donc si y en a un qui peut mettre de l'huile dans les rouages c'est bien le MOA. L'architecte en tout cas, se devrait d'être force de proposition, quoi qu'il advienne comme pour le bio-climatisme et autre.

MOI : est-ce que vous en tant que maître de conférence vous essayez d'évoquer le réemploi et de l'expliquer à vos élèves au sein de l'ENSAM ? Est-ce que ça vous ai déjà arrivé ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire ?

MALEK DHABI: Si tu veux, clairement ça pourrait prendre sa place dans le cursus, pleinement. Tu me donnes une idée : dans le cours de transition environnementale, que l'on retrouve surtout en licence et en master 1, il y a pas mal d'heures, à peu près 25h/an. Je n'ai pas ce cours là, mais c'est effectivement une chose dont on peut parler en CFVE et que ça puisse être évoqué à l'école comme piste. En studio s'est compliqué parce que tu n’as pas la réelle ressource, et puis il n’y a pas de réel projet. Se serait que du réemploi fictif. C'est à réfléchir, je le fais à haute voix là, mais ça me semble pertinent. Vu que maintenant on a décidé que les S3, S5 et S7, la thématique de la réhabilitation allait être véritablement abordée en tant que telle dans leurs semestres. Donc le réemploie et la réhabilitation ensemble peut être une bonne porte d'entrée. Pas suffisante, parce qu'on ne peut pas aussi faire du réemploi sur du neuf. C'est le réemploi qui est un sujet récent, qui date depuis 1 an. C'est le premier enseignement que je connais. Je n'ai pas entendu que c'était enseigner ailleurs. C’est sûrement évoqué par pleins d'enseignants, mais comme ça au compte goutte. Là, concrètement, ce n’est pas une donné dans les studios que je fais qui est encore incorporée. Mais il faudrait réfléchir à comment ça peut se faire ? Si on fait un projet de médiathèque par exemple, si je dis aux étudiants envisager le sujet du réemploi, s’il n’y a pas une ressource en face.... avec quelle ressource on se base ?

MOI : Ça nous est arrivé au S8, on avait comme consigne d'utiliser des matériaux bio/géo-sourcés ou des matériaux de réemploi. Et c'est vrai qu'il y a eu des jolis projets en matériaux de réemploi, mais c'était fictif.

MALEK DHABI: Ce qui aurait été intéressant c'est de simuler la ressource. En créant un catalogue pour les étudiants, considérer que c'est en vente sur une quelconque plateforme, et qu'est ce que vous en faites dans votre projet ?

MOI : Vu que j'étais dans le mémoire et que j'avais déjà compris que c'était pas si facile le réemploi je m'en suis servi comme parti-pris pour ce projet en disant que comme les ressourceries n'existent pas encore à la Réunion, je préférais faire un projet facilement démontable dans le but d'être réemployé ou déplacé.

151