40 minute read

2 – Techniquement, c’est possible, mais

from Le réemploi des matériaux de construction, l'avenir de la filière réunionnaise - Mémoire de Master

by leasoulat

2 - Techniquement c’est possible, mais…

À travers ces trois études de cas, nous étudierons les possibilités techniques et physiques de faire du réemploi aujourd’hui. Un réemploi qui peut résister au temps, avec des matériaux solides et aux caractéristiques physiques suffisantes en matière de normes structurelles, thermiques et acoustiques. Nous avons évoqué les complexités réglementaires, pour mettre en place du réemploi dans un projet de construction. Elles se sont révélées sous différentes formes lors de ces projets.

Advertisement

Mon premier cas sest une maison individuelle, à Pau (64) réalisée en auto-construction par un maître d’ouvrage privé qui est aussi l’architecte. C’est une ancienne battisse réhabilitée avec des matériaux de réemploi provenant de la maison elle-même et de quelques chantiers de déconstruction à proximité.

Mon deuxième cas, est un édifice recevant du public, dans le 20ème arrondissement de Paris, réalisé par l’agence d’architecture BFV Architectes, en corrélation avec le collectif d’architectes Bellastock, spécialisé dans le réemploi. Le maître d’ouvrage est public, puisque c’est la Régie immobilière de la ville de Paris. C’est un immeuble réhabilité pour accueillir une crèche et la façade est en réemploi de matériaux de construction.

Mon troisième cas, est un faré de projet d’architecture, à Mayotte (976), réalisé par l’agence d’architecture Co-Architecte, en corrélation avec le collectif Encore Heureux, spécialisé dans le réemploi. C’est une nouvelle construction qui profite du démantèlement d’un ancien édifice géré par la même agence d’architecture, dans une ville voisine, pour récupérer tous les matériaux et tenter de s’inscrire à 100 % dans le réemploi de matériaux de construction.

Ces études de cas peuvent nous montrer les différentes manières d’aborder le réemploi dans un projet architectural et les différents rôles et manières de se positionner des architectes et de leurs agences. Elles expriment aussi les difficultés liées à la temporalité, à la réglementation et autres inconvénients qui apparaissent durant la conception et les chantiers, et les différentes solutions que les équipes ont trouvées pour contrer ces difficultés.

50

LA MAISON DE RAPHAËL FOURQUEMIN, LE MANIFESTE D’UN ARCHITECTE

• MOA : Mr et Mme Fourquemin (maître d’ouvrage privé) • Architecte : Raphaël Fourquemin • Auto-construction par Raphaël Fourquemin et ses proches

Ce projet s’inscrit tout d’abord dans l’histoire de l’architecte, Raphaël Fourquemin, et ses convictions. Cette construction est un manifeste de sa vision de l’architecture, de ses envies et son désir de démontrer aux autres, que le réemploi peut être une réponse à la frugalité. Une solution constructive engagée, puisqu’elle enclenche beaucoup d’aspects positifs dans l’économie, l’écologie et le social avec une grande notion de partage. Le chantier a duré 4 ans, du 9 mars 2014 à Noël 2018 (première fête de fin d’année qui a pu être réalisée dans la maison avec toute sa famille). Il y avait cependant quelques détails à finir, mais qui correspondaient à la temporalité des activités familiales.

Illustration 21: Photographie de la façade, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

51

Le réemploi dans ce bâtiment était déjà présent à son acquisition et il permettait de lire son histoire. C’est un bâtiment centenaire dont certains matériaux sont à leur troisième génération de rénovations. D’après sa lecture du bâtiment, Raphaël Fourquemin a conclu que l’édifice comprenait un garage avant d’être transformé en restaurant.

« On s'est rendu compte, en démontant le bâtiment, que de toute façon le bâtiment lui-même avait déjà eu plusieurs vies et qu'il y avait des matériaux qui étaient déjà des matériaux de réemploi. On a réemployé du réemploi ».

En termes budgétaires, Raphaël Fourquemin a défini le budget du projet à peu près 250 000 € :

- l’achat du bâtiment et de la parcelle : 150 000 €

- les travaux 100 000 € :

- 1/4 (environ 25 000 €) pour les salaires, lorsqu’il a embauché des connaissances pour des travaux complexes et difficiles (par exemple la déconstruction de la structure, les gros œuvres ou l’électricité) ;

- 10-15 % (entre 10 000 € et 15 000 €) dans les repas de chantier, sur 4 ans ça fait beaucoup de repas ;

- 20 000 € en achat d’outillage, car il n’était pas équipé avant le début de la construction ;

- 60 000 € de matériaux complémentaires et de coût du chantier.

Cependant, si on y intègre le temps passé, c’est-à-dire le temps personnel de Raphaël, de ses connaissances bénévoles et des personnes rémunérées pour certaines missions, on se rapproche d’après lui du prix des travaux s’ils avaient été réalisés par une entreprise. Il établit ce budget à environ 350 000 €.

Il estime donc avoir fait des économies, à travers le réemploi des matériaux de la construction, mais surtout par l’auto-construction. Cependant, il estime avoir été gagnant sur la qualité des matériaux utilisés. Une agence, sur un projet « classique » de rénovation, n’aurait pas utilisé des matériaux d’aussi bonne qualité. La récupération de matériaux très professionnels, déjà sur place, lui a permis d’avoir de très bonnes performances structurelles, mais aussi sur des éléments essentiels au fonctionnement d’une maison comme l’électrique et les canalisations.

52

Pour expliquer ce projet, Raphaël nous décrit une liste exhaustive des principaux aspects constructifs en réemploi qu’il a mis en place. Cela permet de comprendre l’organisation de ses travaux et la construction de la maison petit à petit.

La première étape a été celle de la déconstruction de la maison. Cela lui a permis de collecter et de faire l’inventaire des matériaux dont il disposait pour transformer le restaurant en maison individuelle.

Cette base de matériaux potentiels a été la base de sa réflexion architecturale. Elle lui a permis de créer un projet à son image, qui correspondait à ses envies d’usages et de fonctionnement pour son bâtiment. Cela révèle une certaine ingéniosité et une résilience de l’architecte au matériau, plutôt que le choix des matériaux en fonction de l’architecture.

« Tout le long du chantier ça n'a été que des choses comme ça. Du détail et de la créativité au fur et à mesure. »45

Illustration 22: Extrait du permis de construire, notice de projet, maison individuelle de R. Fourquemin

© Raphaël Fourquemin

45 Interview de Raphaël Fourquemin, retranscription en annexe

53

Avant / Après : le rez-de-chaussé :

Illustration 23: Extrait du permis de construire, plan rez-de-chaussé de l’ancien restaurant, maison individuelle de R. Fourquemin © Raphaël Fourquemin

Illustration 24: Extrait du permis de construire, plan rez-de-chaussé du nouveau projet, maison individuelle de R. Fourquemin © Raphaël Fourquemin

54

Avant / Après : l’étage :

Illustration 25: Extrait du permis de construire, plan 1er étage de l’ancien restaurant, maison individuelle de R. Fourquemin © Raphaël Fourquemin

Illustration 26: Extrait du permis de construire, plan 1er étage du nouveau projet, maison individuelle de R. Fourquemin © Raphaël Fourquemin

55

Avant / Après : les coupes :

Illustration 27: Extrait du permis de construire, coupe de l’ancien restaurant, maison individuelle de R. Fourquemin © Raphaël Fourquemin

Illustration 28: Extrait du permis de construire, coupe du nouveau projet, maison individuelle de R. Fourquemin © Raphaël Fourquemin

56

Parmi les matériaux de réemploi visibles à l’œil, on retrouve la structure et principalement la charpente, puisque les pièces de charpente de l’ancien restaurant on été réemployées et remaniées pour faire l’ossature de la maison.

Ce qu’il a gardé intact ce sont trois murs, les deux mitoyens et le mur de soutènement principal, le plancher de l’étage et le plafond suspendus, qui correspondaient encore aux normes de sécurité incendies (BA13 garde-feu). Il a révisé la charpente et changer une partie des pièces de celle-ci.

Le reste du projet utilise du réemploi de matériaux de construction, mais aussi du détournement de matériaux non-destinés à la construction initialement.

Je vais vous présenter ce projet comme il m’a été présenté lors de ma visite.

57

- La façade principale, orientée au Sud :

Le plancher de la salle de restaurant, au rez-de-chaussé, était entièrement en pin des Landes. Il a était tout démonté et trié pour garder les bonnes lames de celles qui étaient trop « fatigués ». Toutes les bonnes lames ont été gardées pour faire les planchers de l'étage et celles trop usées on était débitées en bardeaux et c'est ce qui a permis de faire la façade principale.

Le point intéressant avec ces bardeaux, c'est qu’ils proviennent d’une essence de bois qui, théoriquement, n'est pas valable pour être mise en façade. Sauf qu’on est dans des circonstances qui sont un peu particulières. C'est un plancher de 22 mm, qu’il a raboté, donc toutes les lames font à peu près 19 mm. C'est rare, la plupart du temps un bardage est entre 10 mm et 14 mm. C'est plus épais que la norme, donc par conséquent, un peu plus durable, avec moins de risques de champignon et de moisissure. De plus, les murs mitoyens, à l’Est et à l’Ouest, qui montent très haut, protègent du vent et de la pluie de l'Ouest. La façade principale est orientée plein Sud, elle ne voit quasiment jamais la pluie.

Illustration 29: Photographie retouchée de la façade, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

58

Cela ça fait 5 ans maintenant que ce bardage est en place et le seul endroit où il est abîmé, c’est parce qu’il est touché par un peu de pluie, et il commence à griser. Les autres planches, qui ne subissent pas cette altération, sont comme neuves, avec la couleur d'origine du bois.

« Si ça ne dure que 10 ans, ce n’est pas grave, de toute façon c'est de la matière gratuite, et dans 10 ans on déclouera tout et on mettra un autre bardage d'occasion. Mais en réalité on va pas y toucher avant 40 ans […] Résultat ça vit encore mieux que ce que j'avais prévu. »46

- Les entourage de fenêtre :

Illustration 30: Photographie retouchée des fenêtres de la façade Sud, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat Pour cet élément, les hottes d'extraction des anciennes cuisines professionnelles du restaurant ont été récupérées. Il avait pour premièrement volonté de les vendre mais n’a pas réussi. Il les a donc débitées en plaques et s'en est servi pour réaliser les entourages des fenêtres de la façade Sud.

« C'est sympa parce que vu que c'était presque neuf, ça reste bien brillant même au fur et à mesure des années. »47

C’est finalement un matériau qui capte bien le soleil et le renvoi à l'intérieur sous forme de rayons colorés, avec des arcs-en-ciel.

« C'était pas du tout prévu, mais ça je t'avoue que je suis assez content du résultat. »48

46 Interview de Raphaël Fourquemin, retranscription en annexe 47 Idem 48 Idem

59

- Les pieds de murs et couvertines :

La cuisine de l’ancien restaurant était équipée d’une grosse unité de climatisation professionnelle, composée de carneaux de 2 x 20m par 50 cm x 50 cm, qui mesuraient à peu près 3m de long chacun, en acier galvanisé. Ces feuilles d’acier étaient en parfait état. Il les a débité à la meuleuse et utilisé pour tous les pieds de murs extérieurs ainsi que les couvertines. C’était un métal avec une pérennité différente du zinc, habituellement utilisé. Il a dû les couper dans la longueur et chaque extrémité a été passé avec du galvaniseur à froid, de manière à les protéger de la rouille.

Illustration 31: Photographie retouchée, les couvertines, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

« À chaque fois on pense aux détails qui vont bien pour que ça pérennise l'usage, mais de la même manière que la façade, comme ça voit très peu la pluie... ça ne devrait pas bouger beaucoup. En tout cas là sur 5 ans, il y a absolument aucun changement depuis l'origine. »49

49 Interview de Raphaël Fourquemin, retranscription en annexe

60

- Les poteaux en fonte :

« Ce ne sont absolument pas des poteaux qui sont censés se trouver dans une maison »50

Puisque ce sont des poteaux de verrière de gare de chemin de fer ou de gare de bus. Leur tête a été coupée droite pour recevoir des poutres, alors qu’elle est censée accueillir des poutres en biais. Pour que l'IPN repose dessus une petite cale en métal a été rajoutée. Ce sont déjà des éléments qui ont été réemployés une première fois dans ce bâtiment quand l’étage a été créé.

« Je suppose qu'à l'origine il n'y avait pas d’étage. Il y a des flous sur l'histoire du bâtiment, mais c'est clairement du réemploi. »

51

Illustration 32: Photographie retouchée des poteaux en fontes, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

D’ailleurs, encore deux poteaux en fonte sont en attente de réemploi. Pour l’instant il ne sait ni comment, ni où les réemployer. Il essai de les revendre, le problème est que ce sont des poteaux qui pèsent 500 kilos chacun et qu'on ne peut pas les retailler facilement puisque c'est de la fonte.

Ces poteaux nous évoque le problème du transport et du stockage de surplus. Comment gère-t-on se genre de situation ?

« Je pense laisser tomber l'idée de les revendre, mais je vais réfléchir à les réinstaller ici »52

50 Interview de Raphaël Fourquemin, retranscription en annexe 51 Idem 52 Idem

61

- les IPN (poutres en I à Profil Normalisé) :

Au début du chantier, les IPN reposaient déjà sur les poteaux en fonte vus ci-dessus, et ancrés dans le mur de soutènement qui est dans la cave derrière une cloison. Ce sont des IPN de 20, ils ont une flèche qui est importante et même au-delà de la norme. C’est un matériau de structure réemployé plus que suffisant dans une maison individuelle.

Illustration 33: Photographie retouchée, les IPN, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

Une des raisons du choix de ses poutres, c’est le plancher de l'étage : il est très lourd. C'est une chape de ciment ferraillé par-dessus le plancher, que l’on aperçoit sur la photographie. Le poids est dû au double solivage et par-dessus un plancher en bois. Donc les poutres ont été renforcées par des poteaux de soutien à 2/3 - 1/3 de distance. Ces poteaux sont des IPN de 15. Ils sont les IPN qui étaient, à l'origine, dans les combles et qui servaient à porter l'unité de climatisation du restaurant, démantelée pour faire les couvertines.

62

- Les vitrages :

Le vitrage de la serre provient du réemploi, mais il n’est pas originaire du bâtiment. Il provient d’une annonce sur le site Internet LE BON COIN, qui permet de vendre et d’acheter tout types de matériaux, d’objets ou de services. La personne lui a vendu le lot de vitres avec des dimensions identiques en hauteur mais pas en largeur. Ainsi, il a adapté les menuiseries à ces vitrages qu’il avait récupéré.

Illustration 34: Photographie retouchée de la façade, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

63

- Le plancher :

Ce plancher est un mélange représentatif des différents bois réemployés dans ce projet. Ils proviennent de différentes sources de récupérations : le réemploi du bois provenant du bâtiment même, le réemploi d’un bâtiment voisin qui se démontait dont il a récupéré les poteaux, et le réemploi par la vente de surplus de matériau, dont particulièrement un original : le buis des montagnes. Anecdotique de retrouver ce type d’essence au plancher d’après Raphaël Fourquemin. On y retrouve donc du chêne, de l’acacia, du cèdre, du sapin, de l’exotique et d’autres essences en plus ou moins grande quantité. Il a réutilisé les chutes de bois, cela lui a permis de créer une palette d’essences et de couleurs qui donne une touche décorative à la pièce centrale qu’est le salon.

Illustration 35: Photographie retouchée de la façade, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

64

- La cuisine :

Il a récupéré le comptoir d’origine du restaurant, l’a redécoupé, et certains plans sont partis dans la salle de bain, pour faire les plans de vasques, et un pour le comptoir de la cuisine.

Illustration 36: Photographie retouchée de la cuisine, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

« C'est ça qui est bien, c'est que le comptoir du restaurant est resté comptoir, il continue à raconter son histoire de comptoir. »53

La cuisine est l’élément final du chantier, elle a été faite par une professionnelle pour marquer le coup. Comme pour le plancher ci-dessus, c’est un mix des essences de bois de la maison.

Les façades de la cuisine, les portes des placards, sont dans le même acacia que le plancher, c'était un lot d'acacias bruts en surplus qui a été racheté à une scierie de Dordogne.

« il leur restait 1m cube d'acacia qui était théoriquement fait pour faire du plancher, donc je leur ai racheté et je l’ai utilisé pour faire la cuisine. »54

53 Interview de Raphaël Fourquemin, retranscription en annexe 54 Idem

65

Pour le plan de travail, il a demandé à la même menuisière qui lui avait fait le reste de la cuisine :

« je lui ai ramené toutes mes chutes de bois qui étaient propres, et je lui ai demandé de me faire un plan de travail avec tout ça. Chaque morceau de bois du plan de travail de la cuisine, tu vas pouvoir le retrouver quelque part dans la maison, je peux donc te raconter les bois de la maison juste en lisant le plan de travail. »55

On y retrouve le sequoia des menuiseries de la façade, le frêne de la baie vitrée intérieure, un morceau de chevron en chêne, du bois des lambourdes du bâtiment d'origine, un morceau du cèdre qui a servi pour le plancher et les menuiseries intérieures de l'étage.

Sur le plan économique ce n'était pas du tout intéressant car ça a demandé à la menuisière un temps de travail considérable, mais c’était le plaisir de fin de chantier.

- L'escalier :

Il est d’« origine » puisque c'était celui du restaurant. Il l’a nettoyé, repeint, et seulement décalé.

« le seul truc que l'on a fait et qui nous a pris quatre jours, et on remerciera la lubie d'architecte pour ça, c’est qu’on la fait pivoter. »56

A la base la dernière marche arrivait perpendiculaire au mur. En tant qu'architecte, Raphaël Fourquemin a eu le réflexe de ne pas faire arriver la fin d’un escalier face à un mur aveugle. Il l’a fait pivoter d'une marche et demie, ce qui lui a permis de l’ouvrir directement sur la serre. Il a fallu le remonter de 6 cm pour être au niveau. Il a aussi rajouté une rambarde, directement sur place avec des fers récupérés, pour la sécurité.

Illustration 37: Photographie retouchée de l’escalier, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

55 Interview de Raphaël Fourquemin, retranscription en annexe

66

- Le plancher de l’étage :

C’est le même plancher réemployé que l’on retrouve à la façade sud du bâtiment. Les bonnes planches ont était gardées pour faire le plancher de l’étage.

On peut apercevoir quelques accros et des raccords peu précis, signes que ce plancher n’est pas neuf, qu’il a déjà travaillé. À certains endroits, on aperçoit l'emplacement des clous d'origine qui ont été sortis.

« Forcément, ça laisse une trace sur le bois, mais c'est microscopique. Un coup de pâte à bois et c'est bon tu ne les vois plus. »57

Illustration 38: Photographie retouchée du parquet de l’étage, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

Illustration 39: Photographie retouchée de l’étagère, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

- L’étagère au premier étage :

Fabriquée à partir du solivage du plancher d'un petit bâtiment que l’association IDRE l’association dont Raphaël Fourquemin est le président - a démonté en formation chantier. C'est du pin basique.

« Un joli coup de ponçage, tu chanfreines les angles et c'est bon on l'a transformé en étagère. »58

56 Interview de Raphaël Fourquemin, retranscription en annexe 57 Idem 58 Idem

67

- Les menuiserie en cèdre des chambres :

Les menuiseries des chambres sont l’illustration d’un cas particulier et de l’adaptation dont l’architecte doit faire preuve au cours d’un chantier en réemploi.

Le lot de bois réemployé ici n’était pas assez sec au moment de la découpe. Il a bougé après la pose des menuiseries les rendant non étanches. Cependant, cette maison fonctionne sur un principe d’étanchéité couplé à un chauffage par un poêle de masse qui rayonne en infrarouge et déshumidifie l’air au lieu de le chauffer. Ainsi, même si les températures sont en-dessous des normes recommandées, l’air n’est pas humide dans les pièces de la maison.

Illustration 40: Photographie des menuiseries des chambres, maison individuelle de R. Fourquemin, centreville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

C'est un cas particulier, car c'est une rénovation. Pour une construction neuve, cela n’aurait pas été possible de s'autoriser ce genre de pratique au niveau des menuiseries de fenêtres, qui ne respectent pas les normes thermiques et d’étanchéités.

L’architecture a ici, des principes thermiques et acoustiques totalement adaptés à des écarts sur les normes actuelles. Cela permet à l’architecte une marche de manœuvre importante dans le choix des matériaux réemployés et aussi dans l’expérimentation. C’est aussi le fait que ce soit un marché privé qui rend toutes ces expérimentations possibles, un maître d’ouvrage public ne pourrait pas se permettre ce genre de pratique, car son cahier des charges est plus précis et contrôlé.

68

- La couverture :

Toutes les tuiles ont été retirées et triées pour ne garder que les meilleurs. Au bout de cinq ans, elles commencent à être sales, mais elles sont en très bon état.

Illustration 41: Photographie retouchée de la couverture en tuiles, maison individuelle de R. Fourquemin, centre-ville de Pau, juillet 2020 © Léa Soulat

« La couverture est résistante pour encore a minima 30 ans, je vais peut-être avoir une tuile à changer de temps à autre mais c'est tout. Les 30 prochaines années je ne me pose pas de questions. »59

C’est l’exemple type du réemploi dit « standard », sans expérimentation à réaliser et risques à prendre. C’est un produit standard, donc pas besoin de recalibrer, réparer, améliorer, poncer. La seule difficulté notable est que la couverture a était remaniée plusieurs de fois au cours de la vie du bâtiment. Le résultat : cinq modèles de tuiles différentes. Ce n'est pas visible directement, mais certaines ont des petits dessins, et d'autres ont des nez un peu plus travaillés. C'est de la tuile standardisée, c'est-à-dire de la tuile mécanique, qui à l'origine répond à un seul modèle développé avec des côtes précises, pour que les entreprises utilisent toutes le même modèle. Or, toutes les entreprises ont revisité le modèle, il y a donc des petits décalages de quelques millimètres, c'est quasiment invisible, il faut mesurer pour savoir.

59 Interview de Raphaël Fourquemin, retranscription en annexe

69

Cependant, mélanger les tuiles à été plus compliqué que prévu, puisque certaines s'assemblent bien entre elles et d'autres non.

« Ça c'est la difficulté du réemploi. »60

Sur cette étude de cas les rôles de l’architecte ont été : • La réalisation du diagnostic ressources et sa fiabilisation. • La déconstruction, le tri, et le stockage des matériaux • La réalisation des pièces pour le réemploi • L’auto-construction du chantier dans l’intégralité

60 Interview de Raphaël Fourquemin, retranscription en annexe

70

Notre deuxième cas d’étude est mis en place par un le collectif d’architecte Bellastock, habitué à ce genre d’exercice, où les projets sont réalisés en partie avec du réemploi de matériaux de construction. Ils ont acquis une méthode au travers de leur expérience.

« La création de Bellastock a été initiée en 2006 au sein de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, par un groupe d’étudiants désireux de pallier au manque de manipulation et d’expérimentation pratique dans leur cursus. Ils lancent pour cela un projet de festival annuel de construction à l’échelle un, au cours duquel, plusieurs centaines de participants conçoivent, construisent et habitent pendant quatre jours une ville éphémère.

Dès 2010, Bellastock se structure en association loi 1901, se professionnalise progressivement en diversifiant son activité et construit à travers les années un important réseau d’acteurs français et internationaux, engagés dans la transition écologique et pour une économie circulaire.

Pour proposer un mode de gouvernance adapté à l’évolution de son activité, l’association se transforme en Société Coopérative d’Intérêt Collectif en 2019. Par définition, la SCIC a pour objet de produire ou fournir des biens et des services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Cette forme juridique permet à Bellastock de continuer de construire une stratégie partagée avec l’ensemble de ses sociétaires, issus du réseau développé depuis sa création et répartis en 5 catégories : salariés, personnes physiques, petites entreprises, grandes entreprises et collectivités territoriales.

Tous travaillent ensemble avec exigence et engagement, pour porter le développement d’une vision nourrie par la diversité de leurs profils et compétences. Les douze salariés-sociétaires forment une équipe de production pluridisciplinaire composée d’architectes, d’ingénieurs, d’urbanistes, d’enseignants, de communicants, et d’administrateurs, qui œuvrent au quotidien pour Bellastock et les valeurs qu’elle porte. »

61

À travers son travail, ce collectif essai de mettre en place une économie circulaire, dont le réemploi. Ces architectes ont saisi la complexité des règles et des normes qui entourent le réemploi des matériaux de construction et le fait que réaliser des projets n’est pas la seule manière de le promouvoir. En effet, ils donnent une impulsion à la filière en créant eux-même leur réseau d’acteurs. Ils communiquent tout leurs savoirs et les possibilités du réemploi à travers des conférences, des workshops, des festivals, des évènements ouverts au grand public, mais aussi du conseil et des formations auprès des professionnels de la construction. L’architecture participative est aussi au centre de leurs intentions et de leurs méthodes de conception, et leur permet de valoriser les pratiques du réemploi.

61 BELLASTOCK, Présentation, Site web

71

Nous nous attacherons à un de leurs projets dans la capitale française. C’est une intervention au niveau de la façade qui a été réalisée en réemploi avec l’aide d’une entreprise de menuiserie locale.

LE PROJET CRÈCHE JUSTICE : UN EXERCICE RODÉ POUR LE COLLECTIF BELLASTOCK

• MOA cédante : RIVP (Régie immobilière de la ville de Paris = maître d’ouvrage public) • Architectes :BFV Architectes • BET : BERIM • Entreprise générale : Boyer • Entreprise vêture réemploi : Menuiserie SEES

La conception du projet : la première idée était l’utilisation de palettes comme matériau pour une façade protectrice, une double peau en bois; puis, un chantier de déconstruction à proximité leur a permis de réaliser cette façade en réemployant des portes en bois.

Illustration 42: Visuel extérieur du projet Justice par Bellastock © Bellastock

Illustration 44: Visuel intérieur du projet Justice par Bellastock © Bellastock

72

Illustration 43: Visuel extérieur du projet Justice par Bellastock © Bellastock

Les étapes de la construction :

1- L’étude ressource et la récupération des matériaux sur le site de déconstruction

2 – Le démontage et la préparation des matériaux sur la zone de stockage (ici les portes) pour être réemployées sur le nouveau chantier

Illustration 45: Photographie du projet Justice par Bellastock, ©Bellastock

Illustration 46: Photographie du projet Justice par Bellastock, ©Bellastock

73

3 – Le transport jusqu’au chantier de manière à ne pas abîmer les matériaux

4 – La conception de la façade sur le chantier directement

Illustration 47: Photographie du projet Justice par Bellastock, ©Bellastock

Illustration 48: Photographie du projet Justice par Bellastock, ©Bellastock

74

5 – La mise en place du produit final sur la façade et la réalisation des finitions

Bellastock agit ici en tant qu’«expert réemploi» et de conseiller, pour intervenir auprès des architectes. Ils les aident à intégrer les matériaux de réemploi en façade de sorte a créer des protections solaire. Dans le cadre de la réhabilitation d’une crèche multi-accueil et d’une crèche familiale dans le XXème arrondissement de Paris. Ils ont aussi également assisté ponctuellement les deux maîtrises d’ouvrage engagées dans ce projet : la RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris) et la DPA (Direction du Patrimoine et de l’Architecture) de la ville de Paris. Après avoir réalisé le diagnostic ressource, ils se sont assurés de la viabilité de la possibilité du réemploi auprès du bureau de contrôle et ils ont apporté leurs conseils pour la fiabilisation technique et logistique de l’opération. Le protocole de préparation et les conditions de stockage ont été rédigés dans le CCTP construction. Après avoir lancé l’appel d’offre, l’entreprise de menuiserie Boyer a été retenue pour la réalisation des travaux de préparation et de mise en œuvre de la vêture. Les portes ont été démantelées afin de récupérer l’ossature en chêne massif permettant de réaliser les modules de la vêture sans traitement spécifique du bois. Pré-assemblés en atelier, les modules sont portés par une structure métallique secondaire, accrochés à la structure béton du bâtimentq. Ils habillent la façade en jouant le rôle de brise-soleil.

Illustration 49: Photographie du projet Justice par Bellastock, ©Bellastock

62

62 BELLASTOCK, Présentation du projet Crèche Justice, Site web

75

Illustration 50: Photographie du projet Justice par Bellastock, Chantier en cours, 2020 ©Bellastock

Sur cette étude de cas les rôles des architectes ont été • La réalisation du diagnostic ressources et sa fiabilisation. • La réalisation des pièces marché pour le lot réemploi. • Le suivi des opérations.

76

Notre troisième étude de cas se situe dans un contexte climatique, social et économique tropical. L’agence Co-Architects, basée sur l’île de la Réunion, s’est associé au collectif d’architectes Encore Heureux pour réaliser ce projet. Cette étude de cas, ancre nos recherches sur le réemploi dans le contexte réunionnais. En effet, l’île de Mayotte est une île, sous le climat tropical, dans l’océan indien, régit par la réglementation française tout comme l’île de La Réunion. De plus, le fait que le projet soit mené, en partit, par des architectes exerçant à La Réunion, nous montre l’intérêt de certains acteurs de l’île pour le réemploi dans la construction.

ENCORE HEUREUX ET CO-ARCHITECTES : UNE OPPORTUNITÉ DE PROJET EN RÉEMPLOI À MAYOTTE

un contexte tropicale et insulaire dans la réglementation française

Illustration 51: extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saintt-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

77

Illustration 52: extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de SaintPaul, octobre 2020 © Co-Architecte

À Mayotte, l’agence Co-Architects a un projet à Longoni, avec le collectif d’architecte Encore Heureux. C’est le projet d’un lycée des métiers du bâtiment. Leur intention principale est de faire de ce bâtiment le catalogue des différents modes constructifs possible à Mayotte, à échelle 1. C’est un projet en « oignon », avec pleins de petits projets qui s'inscrivent autour. Il y a une permanence architecturale sur le site avec les deux agences. L'objectif est de créer un lien avec l'utilisateur et aussi de communiquer autour de ce projet. C’est une construction qui va changer le territoire et le village de Longoni. Ils veulent ainsi inscrire concrètement le programme du projet dans son contexte local et impliquer la population. Parmi les petits projets, il y a celui d’un faré de projet, sur le site, qui perdurera même après la livraison du chantier. C’est de là que débute l’histoire du projet de réemploi. Pour comprendre le reste des étapes, il faut aller à Sada, à environ 1h de route au sud-est de Longoni. L’équipe de Co-Architecte a participé à un concours, au nom de leur agence, sans le collectif Encore Heureux, pour la réalisation de la nouvelle Mairie de Sada.

78

La Mairie de Sada et son potentiel réemploi :

C’est un projet de réhabilitation, et l’agence tente de conserver au maximum le bâtiment de la mairie déjà existant. L’architecte qui a réalisé ces bâtiments a utilisé une technique constructive intéressante : c’est un projet en petits pavés de basalte et en bois. Cependant le bâtiment n’est plus adapté fonctionnellement à l’échelle de Sada qui est une ville en développement. Il est rentré aussi dans les paramètres, les élections municipales et une administration en place désireuse de montrer un avancement dans les chantiers de son mandat. Elle voulait détruire le bâtiment de la mairie alors que l’agence était encore en cours d’étude.

Illustration 53: extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

« Et un matin ça a fait tilt : pourquoi on n’utiliserait pas la déconstruction plutôt que la démolition ? Vu qu'on a un autre projet à Mayotte, est ce qu'on ne pourrait pas lier les deux ? »

C’est tout ces éléments réunis qui ont enclin l’agence à se tourner vers le réemploi : un deuxième projet à proximité, des matériaux en très bon état, une technique de construction viable, une temporalité qui réunit les deux projets, et un commanditaire pressé.

79

Illustration 55: La Mairie de Sada actuelle, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie St-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte Illustration 54: Visuel du projet de la Mairie de Sada, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie St-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

Du coup, la décision a été prise de construire la Faré de projet de Longoni avec la déconstruction de la Mairie de Sana. Il y a tout de même un cadre réglementaire à préciser, à Mayotte. Beaucoup de lois françaises sont inapplicables, car non-adaptées au territoire d’après Nicolas Peyrebonne

63

, ce qui a permis à son agence de réaliser ce projet. Ils se sont trouvés dans un cadre un peu particulier, dans une zone agricole, donc non constructible. Ils ont réalisé un permis précaire de logement témoin, et officiellement ce bâtiment va être démoli et non déconstruit.

Comme pour la maison individuelle de Raphaël Fourquemin, les normes et les réglementations ne sont pas adaptées à la construction. Ici, particulièrement à la déconstruction. Les architectes se permettent de passer outre, de manière habile, pour pouvoir réaliser des projets en réemploi.

63 Interview Nicolas Peyrebonne, retranscription en annexe

80

Les étapes du projet de réemploi :

1 – L’inventaire :

La première étape de la déconstruction a été la réalisation d’un inventaire. Ils ont identifié tous les gisements existants et potentiels de réemploi. Leur organisation se traduit par un listing de tous les éléments réemployables en les différenciant par lot : gros-œuvre, charpente, étanchéité, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, portes, fenêtres... En allant au fur et à mesure dans le détail et créer des notifications d’une page par pièce. Cet inventaire c'est leur matériel de base pour la conception et la réalisation du faré, donc il est nécessaire qu'il soit très détaillé. Ce diagnostic va jusqu'au nombre de luminaires, et touche toutes les catégories de matériaux que l’on peut trouver dans une construction.

Illustration 56: Extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie St-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

81

82

Illustration 57: Exemple d'inventaire, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

Illustration 58: Exemple d'inventaire, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

83

Illustration 59: Exemple d'inventaire, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

Illustration 60: Exemple d'inventaire, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

2 – La conception à partir de la ressource établie :

Illustration 61: Extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

Illustration 62: Idée de conception basée sur l’inventaire, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

84

Avec ces matériaux, ils vont concevoir, piocher dans leur inventaire, imaginer ce qu’ils pourront réaliser, ce qui devra être transformé, débité ou renforcé. Lorsque l’étape de la conception est passé, ils réalisent l’appel d’offre. En détails, cela revient à définir exactement les matériaux qu’ils veulent récupérer sur le bâtiment pour que les entreprises le fassent soigneusement en enlevant correctement clous et vis, pour que les matériaux puissent être réemployés après.

« L'entreprise s'engage à les déconstruire, et on constate l’état quand ils vont livrer, on va bien pointer qu'ils ont bien récupérés ces éléments et qu'ils sont en bon état. On a le droit de les refuser s’ils sont en mauvais état. »64

3 – La déconstruction :

Illustration 63: extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

64 Interview Nicolas Peyrebonne, retranscription en annexe

85

Réalisé par des entreprises locales, le chantier de déconstruction leur a permit de comptabiliser les matériaux en leur possession. C’est aussi une étape utile pour vérifier visuellement si les gisements repérés lors du diagnostic ressource sont bien en état pour être réemployés.

Illustration 64: Photographie du chantier de déconstruction, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

Illustration 65: extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

86

4 – Le transport et le stockage :

Illustration 66: extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

Illustration 67: La zone de stockage, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte Le transport est une étape importante puisqu’il doit être réalisé de sorte à ne pas abîmer le matériau. Sur cette étape c’est encore l’entreprise qui a déconstruit qui est responsable de la qualité.

Pour le stockage, l’agence a rencontré quelques difficultés : la première c’est le temps entre la déconstruction de la mairie et la construction du faré de projet.

87

Ce sont deux projets en parallèle, c’était donc difficile d’organiser une alimentation directe en matériaux depuis la mairie de Sada jusqu’au faré de Longoni. Le stockage était donc obligatoire.

Cependant, ils ont rencontré une deuxième difficulté : le vol.

« Par exemple sur la mairie quand on a commencé à démolir, tous les agents municipaux, et les gens du village se sont servis. Donc il y avait plein de ressources que nous avions prévu de récupérer, et qui ont disparus dans la nuit. Le bâtiment a été complètement dépouillé dès les premières nuits. C'était assez impressionnant. »65

Du coup, ces histoires de vols pendant le chantier de déconstruction, les a obligé à réadapter le projet du faré en conséquence, en fonction des ressources qu'ils avaient de disponibles. Ils savent qu’il faudra le refaire de nouveau, car ils ont aussi eu des vols sur la zone de stockage, en particulier des grosses panes en bois qui devaient servir pour la structure du faré.

Illustration 68: La zone de stockage, extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

65 Interview Nicolas Peyrebonne, retranscription en annexe

88

5 – L’acheminement jusqu’au chantier et le début des travaux

Ils vont débuter le projet avec une entreprise mahoraise qui s’est allié au collectif d’architecture DALLAS. C'est un collectif habitué à faire des opérations coup de poing, ils vont donc construire le bâtiment et l'inauguration aura lieu le 12 décembre 2020. Pour l’agence, le chantier est l'occasion d'avoir des évènements éducatifs, d'informations, et d’inclure la population, pour que le chantier ne soit pas un univers complètement fermé.

Illustration 69: extrait du support de la conférence tenu par Nicolas Peyrebonne, pour la Raffinerie de Saint-Paul, octobre 2020 © Co-Architecte

« C'est justement l'occasion de communiquer et de créer du lien social plutôt que de le fermer. Pour une prise de conscience et changer les mentalités sur la manière de percevoir les matériaux et les constructions. »66

Sur cette étude de cas le rôle des architectes a été • Le diagnostic ressources et sa fiabilisation. • La réalisation des pièces marché pour le lot réemploi. • Le suivi des opérations de déconstruction, de transports et de stockage

66 Interview Nicolas Peyrebonne, retranscription en annexe

89

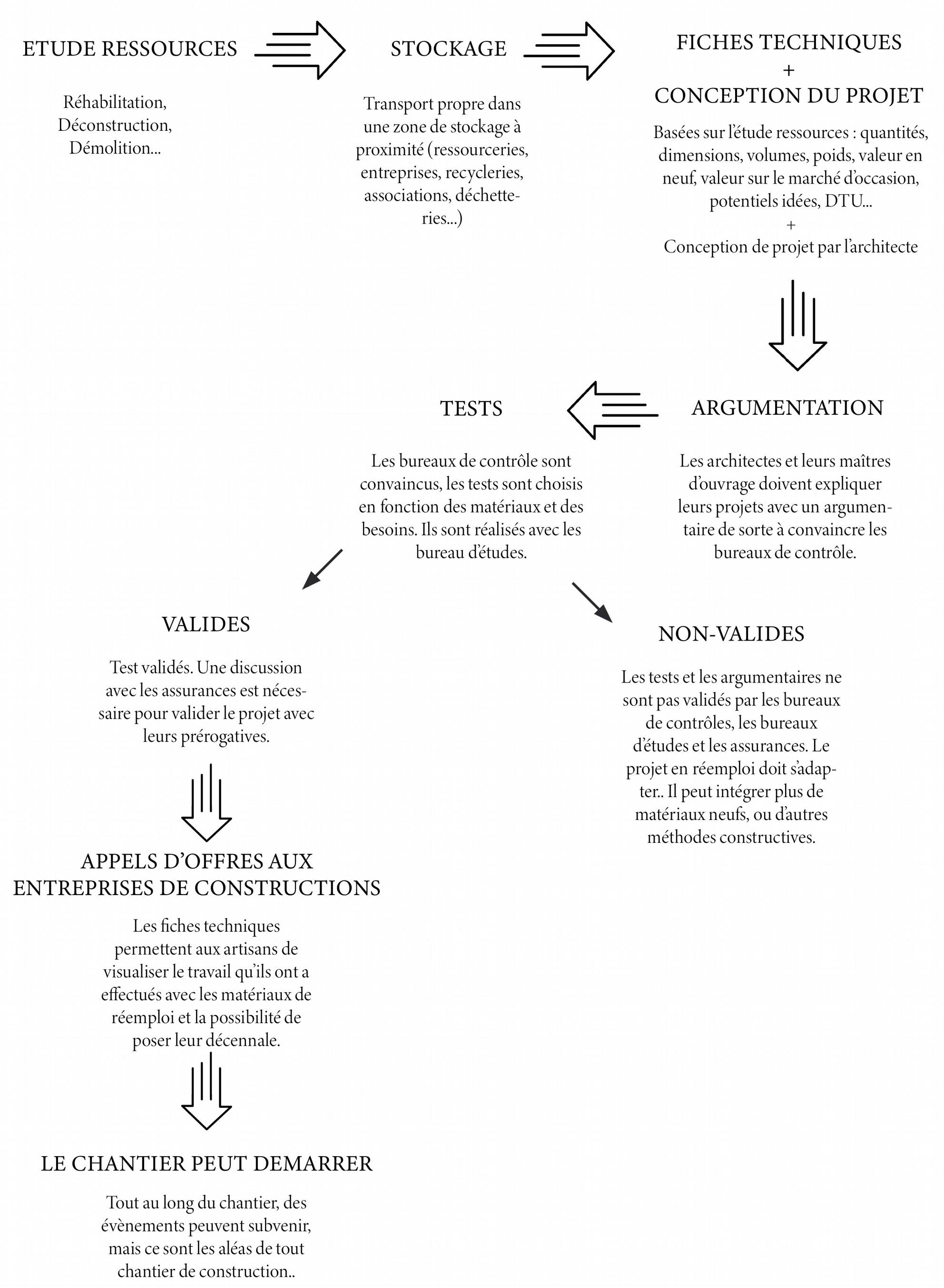

De ces trois études de cas, nous pouvons tirer quelques points essentiels et récurrents à la réalisation d’un projet avec du réemploi. Que ce soit à 100 % ou en partie fait en réemploi, ces projets demandent un investissement personnel fort de la part des architectes. En effet, le temps personnel n’est pas compté dans les dépenses financières, surtout dans le cas de la maison de Raphaël Fourquemin. Ce temps est dû à une gestion et une mise en place difficile des projets, qui demandent à être très organisés pour qu’il puisse être réalisé correctement et sans mauvaises surprises.

Ce temps d’investissement est aussi présent dans la conception du projet, qui demande une autre approche de ce que nous apprenons dans le cadre de nos formations d’architecte. Cela impose au cerveau de l’architecte une réflexion à partir du matériau, le matériau devient la base de la conception, c’est lui qui régit les contraintes et les solutions. Cela rejoint les propos de Tatiana Amsing, dans son mémoire Le réemploi : mutation du cerveau de l’architecte ?67 Elle conclut que le réemploi est une méthode heuristique, basée sur l’expérience de la matière et que l’architecte doit utiliser de nouveaux outils et des aspects plus artisanaux de sa formation initiale.

Cette manière de concevoir qui réapparaît avec le réemploi, impose de l’expérimentation. Cette expérimentation prend du temps et demande des risques aux architectes mais aussi aux maîtres d’ouvrage. C’est peut-être pour cela que beaucoup ne veulent pas s’engager dans cette architecture ? Ces expérimentations enclenchent parfois un détournement voir un non-respect des réglementations acoustiques ou thermiques en vigueur dans la loi française. Nous pourrions nous demander alors, si ces normes sont adaptées au réemploi ? Et si cela n’est-il pas possible de les rendre plus souples ? Dans le cas de la maison de Raphaël Fourquemin, c’est le statut de maître d’ouvrage privé qui lui permet de réaliser ces expériences, ce sont ses propres responsabilités qui sont engagées en cas de problèmes. Dans le cadre des deux autres cas d’études, les commanditaires sont publiques, jouer avec la réglementation est difficile, ils ont peu de marche de manœuvre. Si l’on ne relève pas de problème de réglementation au niveau du projet de la crèche Justice, ce n’est pas le cas du faré de projet. La déconstruction de la mairie de Sada a demandé à l’équipe et au maître d’ouvrage public de s’engager sur un faux permis de construire pour pouvoir déconstruire. L’architecte ici, a su convaincre le maître d’ouvrage. Ce n’est pas le cas pour de nombreux projets. Cela nous prouve

67 AMSING Tatiana, Le réemploi, mutation du cerveau de l’architecte ?, Mémoire de Master d’Architecture, ENSAP

Lille, 140 pages

90

qu’une voie de négociation est ouvrable entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage si l’architecte est force de propositions.

Un autre point est à relever : la question du transport et du stockage. La facilité, dans le projet de la maison de Raphaël Fourquemin a été que la zone de stockage était située au même endroit que le chantier. Ce qui n’est pas le cas pour le faré de projet et l’organisation du projet en a subi quelques conséquences : temporalités compliquées à agencer, des vols sur les zones de stockage, une attention particulière aux conditions de transport qui demandent du temps et des coûts financiers supplémentaires. L’avantage des deux projets métropolitains, c’est que la filière du réemploi commence à faire son apparition sur leurs territoires. Le transport et le stockage en ont été facilités. Bellastock a même développé son propre réseau en réunissant plusieurs PME, artisans, et zones de stockage. Cela leur permet de gérer les matériaux et leur qualité de la déconstruction au réemploi. Cependant, toutes les agences d’architecture ne peuvent pas créer ce même réseau et ouvrir leurs propres zones de stockage. Le projet du faré à Mayotte se révèle plus comme une opportunité de deux projets à proximité, par une même agence d’architecture. C’est une coïncidence sur un territoire qui ne pratique pas le réemploi de manière structuré et formel.

Dans les trois cas, les architectes se sont vu confier les missions de diagnostic ressources et de la gestion du chantier de déconstruction. Ce sont des missions qui sont dédiées d’après l’article 111-10-4 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, à « l’expert réemploi ». On peut se demander alors si l’architecte est le plus amène à réaliser ces missions ? Ce sont des compétences qui requièrent des connaissances en différents artisanats, des connaissances du chantier, de la créativité, de la prospection, et des connaissances des normes structurelles en vigueur. Ce sont des compétences très variées et certaines sont très peu, voire pas du tout, étudiées lors de la théorie et la pratique dans les formations d’architecte. Elles requièrent une certaines expérience du métier pour pouvoir être mises en pratique.

Ces trois différents cas, avec leurs difficultés et leurs solutions, nous rappellent tout de même que le réemploi est possible en France et dans ses territoires outre-mers. Ils génèrent une certaine économie autour d’eux, surtout pour les entreprises du BTP. Ils apportent une plus-value à leur territoire et nécessite de la main d’œuvre. Ils nous montrent aussi que le réemploi peut convenir à

91