19 minute read

Synthèse : une mise en place du réemploi sous diverses approches dans le métier de

from Le réemploi des matériaux de construction, l'avenir de la filière réunionnaise - Mémoire de Master

by leasoulat

Je remercie l’ensemble de mes professeurs d’avoir échangé avec moi tout au long de mes recherches, et particulièrement Mr Perrau pour son écoute et ses conseils, Nicolas Peyrebonne pour cette interview improvisée sur le parvis de l’école, et Malek Dhabi pour le temps qu’il m’a consacré. Je tiens à remercier Raphaël Fourquemin d’avoir pris le temps de répondre à mes nombreuses questions, et de m’avoir permis d’entrer dans son espace privé, afin de comprendre sa vision de l’architecture et de la visiter.

Une pensée à mes amis et ma famille qui ont partagé de leurs temps, de sorte à ce que tout se passe pour le mieux. En particulier à Kevin Establet pour son soutien moral et sa bonne humeur sans faille, mais aussi Mika Sautet pour ses encouragements et son implication à faire évoluer mon sujet.

Advertisement

Merci à mes meilleurs correcteurs, Papa et Thomas, d’avoir pris le temps de relire ce travail.

SOMMAIRE

AVANT – PROPOS............................................................................................10 LES DÉFINITIONS UTILES...........................................................................11 LEXIQUE...........................................................................................................12 INTRODUCTION.............................................................................................14 STRUCTURATION DU MÉMOIRE :............................................................20

CHAPITRE I – ÉTAT DE L’ART : L’ARCHITECTURE PAR LE RÉEMPLOI.......................................................................................................23

A – Le réemploi, une stratégie économique en évolution.........................................................23

1 – Le déchet, matière première au réemploi...........................................................................23 2 – Le système économique linéaire, une solution actuelle à requestionner...........................25 3 – Le système économique circulaire, une solution à développer..........................................29

B – Le réemploi comme solution constructive ancestrale, sous l’influence de l’ère industrielle....................................................................................................................................33

1 – Un réflexe constructif ancré dans l’architecture avant l’ère industrielle...........................33 2 – Aujourd’hui, un retour progressif au réemploi..................................................................37

C – En 2020, qu’en est-il du réemploi en France ?...................................................................42

1 – Réglementairement, c’est possible, mais….......................................................................42 2 – Techniquement, c’est possible, mais…..............................................................................50

D - Synthèse et questionnement : une conclusion sur une approche métropolitaine pour amorcer l’étude de cas réunionnaise..........................................................................................92

1 – Synthèse.............................................................................................................................92 2 – Problématique....................................................................................................................94

Quel est le rôle de l’architecte, dans la filière du réemploi de matériaux de construction, en France?

La Réunion, peut-elle s’inscrire dans cette démarche et débuter une filière?......................94 3 – Bibliographie du Chapitre I................................................................................................96

6

CHAPITRE II – MÉTHODOLOGIE : PROCESSUS D’ENQUÊTE SUR LES FREINS ET LES LEVIERS AU RÉEMPLOI DANS LE DOMAINE DE L’ARCHITECTURE................................................................................103

A – Des projets d’architecture en réemploi concrets, sur des territoires disparates...........103

1 – Introduction......................................................................................................................103 2 – Deux études de cas métropolitaines.................................................................................105 3 – Un projet sur l’île de Mayotte..........................................................................................105 4 – Synthèse : deux territoires qui mettent le réemploi en pratique.......................................106

B – Avis de spécialistes de la construction sur les possibilités d’une méthode constructive déconsidérée...............................................................................................................................107

1 – Discussions avec des professionnels exerçant en métropole...........................................107 2 – Discussions avec des architectes et des maîtres de conférences exerçant à La Réunion.107 3 – Synthèse : une mise en place du réemploi sous diverses approches dans le métier de l’architecte...............................................................................................................................108

C – Constat de l’enquête vers un nouveau questionnement : des étapes essentielles au réemploi inexistantes à la Réunion...........................................................................................109

CHAPITRE III – DES DYSFONCTIONNEMENTS QUI RETARDENT LE TERRITOIRE RÉUNIONNAIS..............................................................111

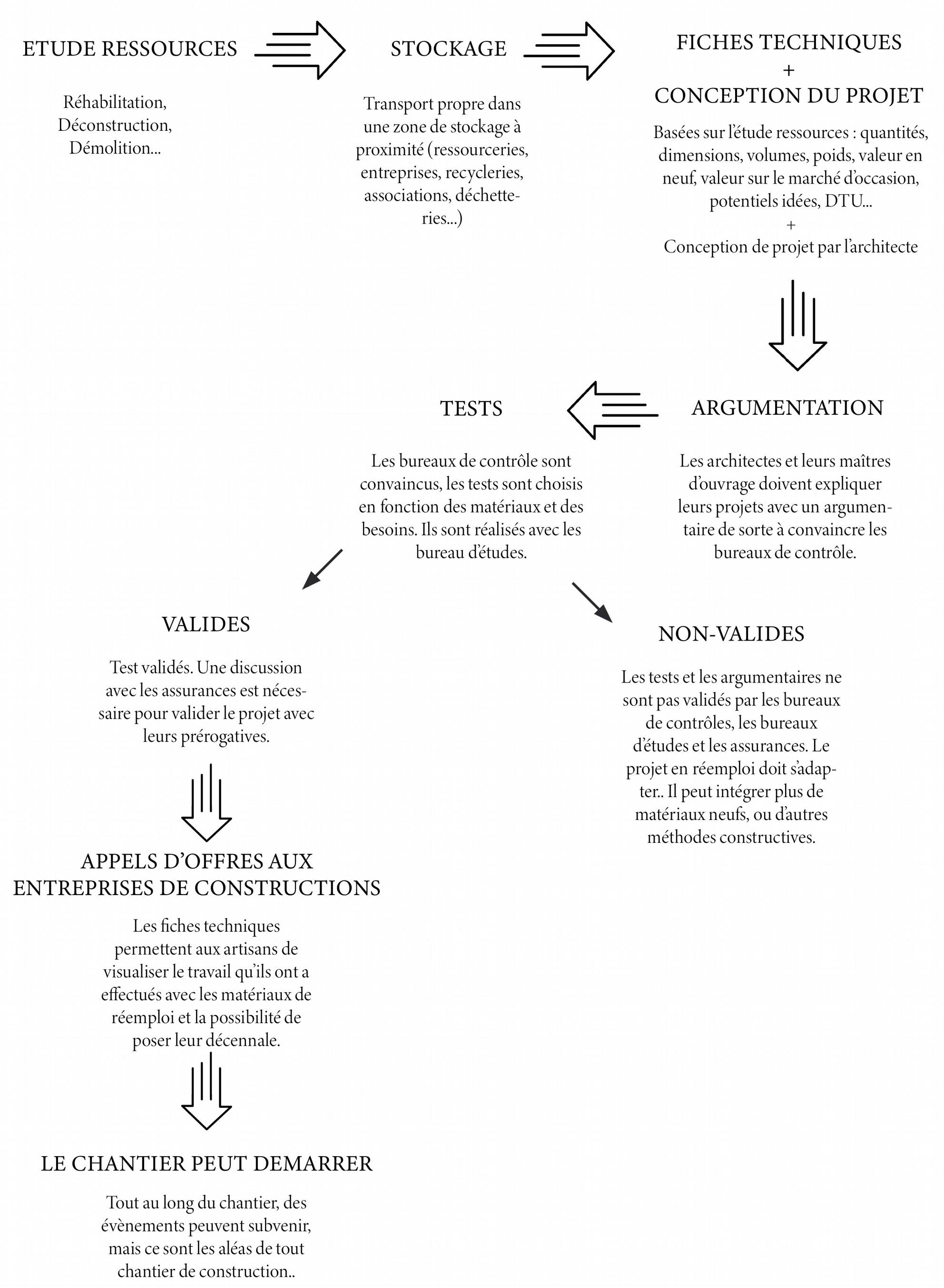

A - Le meilleur processus de réalisation d’un projet en réemploi, en France, en 2020, pourrait-il être un exemple pour la Réunion ?........................................................................111

B - Quels sont les freins qui empêchent l’avenir du réemploi à la Réunion ?......................116

1 – Où est la ressource ?.........................................................................................................117 2 – Comment gérer le stockage ?...........................................................................................118 3 – Une évolution de la filière de la déconstruction ?............................................................119

7

C - La déconstruction dans le processus de réalisation d’un projet en réemploi : le rôle primordial de l’expert du diagnostic ressource ?....................................................................121

1 – L’expert du diagnostic ressource :quelles sont ses missions ?........................................121 2 – La responsabilité des architectes dans le rôle de l’expert ?.............................................122 3 – La responsabilité des bureaux d’étude et des artisans dans le rôle de l’expert ?.............123 4 – Une nouvelle formation propre au réemploi dans l’architecture ?...................................124

ANNEXES........................................................................................................130

8

9

AVANT – PROPOS

Au travers de ma vie d’étudiante en architecture, j’ai eu l’opportunité, mais aussi, surtout, la contrainte budgétaire de récupérer des matériaux pour la réalisation de maquettes, de productions d’expression plastique et de rendus de projet d’architecture. Sans m’en rendre compte à cette époque, j’avais déjà un pied dans le réemploi de matériaux et d’objet.

Cela s’est répété au cours d’un échange universitaire effectué à Montevideo en Uruguay. J’ai pratiqué la même technique de récupération de matériaux pour éviter de dépenser un budget trop conséquent dans mes maquettes de projet d’architecture.

Par la suite, au cours d’une année de césure effectuée en Colombie, ce fait de récupérer les matériaux pour les réutiliser a prit une autre ampleur. C’est dans la campagne colombienne que j’ai expérimenté réellement le réemploi dans un vrai projet d’architecture. J’ai eu l’opportunité de réaliser une maison individuelle pour un couple de cultivateurs de café et leurs volontés étaient claires : utiliser les méthodes et les matériaux traditionnels colombiens. Cependant, au cours de plusieurs échanges avec eux et les constructeurs, le fait de réemployer des matériaux pour éviter de gaspiller est devenu évident. C’est ainsi que j’ai pratiqué mes premières expériences de réemploi, en découpant des bouteilles de verre avec de l’alcool, un fil, et un briquet, pour les placer dans les murs de la maison et créer des petites entrées de lumières colorées. Au-delà du réemploi, l’aspect esthétique et technique me plaisait beaucoup, les couleurs, la matière et le fait que chaque pièce soit unique. À partir de cette expérience, nous avons décidé d’utiliser l’idée du réemploi pour tout le mobilier de la maison, pour des raisons écologiques, environnementales, esthétiques et finalement aussi économiques.

J’ai alors trouvé dans cette manière de penser le projet, l’architecture par le biais de la matière, très enrichissante dans la réflexion d’un architecte. Cela m’a permis aussi de considérer les déchets sous une autre forme, bien plus qualitative. Si j’essaie, parfois, de mettre en place cette technique dans mes projets d’école, je me suis rendu vite compte que la réalité est plus difficile pour mettre le réemploi en pratique. C’est dans cette volonté d’instruire mon cerveau d’architecte et de me préparer à comprendre la filière du réemploi naissante que je me suis penchée sur ce sujet à travers cette étude. Ceci dans la possibilité qu’un jour, je devienne une architecte-responsable, qui n’a pas peur des déchets et qui sait les utiliser.

10

LES DÉFINITIONS UTILES

Le déchet : Tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou abandonné car il n’a plus d’utilisation précise. (définition ADEME)

Le réemploi : Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits, qui ne sont pas des déchets, sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. (définition ADEME)

La réutilisation : Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. (définition ADEME)

Le recyclage : Un procédé de traitement des déchets et de réintroduction des matériaux qui en sont issus dans le cycle de production d'autres produits équivalents ou différents. (définition futurascience)

La méthode du bilan carbone : Permet de comptabiliser les émissions, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre d'une activité ou d'un site. C'est la première étape du diagnostic climat d'une activité ou d'un site. (définition futura-science)

Un maître d’ouvrage : On l’appelle également « maîtrise d'ouvrage », ou MOA. C’est une personne physique ou morale, pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. (définition futurascience)

Un maître d’œuvre : On l’appelle également « maîtrise d’œuvre », ou MOE. Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale qui a en charge la réalisation d'un ouvrage, principalement lors de chantiers dans le domaine de la construction. Le maître d'œuvre peut aussi bien être une entreprise à laquelle on a fait appel, qu'un professionnel ou une organisation.

Un bureau de contrôle : Une entreprise dont la mission est la prévention des risques techniques liés à la réalisation d’ouvrages. À ce titre, elle assiste le maître d’ouvrage, public ou privé, dans son projet de construction en procédant à des contrôles techniques de différentes natures et suivant les besoins. Le contrôleur s’assure du respect des règles de construction lors de la phase de conception des ouvrages mais aussi pendant le suivi des travaux ou après leur achèvement.

11

LEXIQUE

BTP : Le secteur économique du Bâtiment et des Travaux Publics.

PME : Petites et Moyennes Entreprises.

TPE : Très Petites Entreprises.

ADEME : l’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, nommée aussi l’Agence de la Transition Écologique.

MOOC : Massive Open Online Courses, soit des formations interactives en ligne, ouvertes à tous.

ICEB : Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti.

LTECV : La Loi relative à la Transition Écologique et à la Croissance Verte.

IPN : poutres en I à Profil Normalisé

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DTU : Document Technique Unifié

12

13

INTRODUCTION

Le 24 Novembre 1883, le préfet de Paris, Eugène Poubelle, prend un arrêté qui reste un tournant dans la gestion des ordures ménagères et définira ainsi notre rapport aux déchets depuis ce jour : la mise en place de la poubelle. Ce petit dispositif, qui apparaît à la fin du XIX°siècle, reflète le changement de notre société entre avant et après l’ère industrielle, et l’apparition de la production et de la consommation de masse. Il changera aussi notre idée de ce qu’est un déchet et qu’il faut s’en débarrasser à tout prix, loin de là où il peut être vu. De nos jours, il apparaît une prise de conscience en Europe que cette surproduction et cette surconsommation, entraîne une gestion des déchets difficile, voire impossible.

Le système linéaire qui régit notre société dans son ensemble, n’est plus le système fiable des deux siècles derniers et l’apparition d’un sixième continent de déchets dans le Pacifique, est l’immonde résultat d’une non-gestion et d’un manque de responsabilité des Hommes avec leurs propres déchets. L'organisation Ocean Cleanup alerte dans la revue Scientific Reports, que ce nouveau continent de plastique occupe 1,6 million de km² dans l'océan Pacifique. Si ces détritus flottants devaient être ramassés, il en ressortirait une masse de 80 000 tonnes.

1

Illustration 1: Formation des continents de déchets plastiques dans l'océan pacifique. Source : Marine Debris Program ©MarineDebisProgram

1 DE MATOS Laure, FONTENEAU Antoine, Le 7ème continent:un monstre de plastique, TV5MONDE.com, 24

Mars 2018

14

On retrouve un manque d’organisation et de gestion des déchets sur l’Île de la Réunion. En 2018, le président du Conseil régional a souhaité engager l’île dans une démarche volontariste dite « zérodéchet », dans le biais de la loi sur la transition écologique de 2015, avec un scénario très prometteur dans la réduction des déchets par habitant (une réduction de la production des ordures ménagères résiduelles de 72 % en 2024 par rapport à celle de 2015 et de 88 % en 2030)

2

(CORNEC 2018). Cependant cette mission se heurte à un manque d’infrastructures. Malgré l’application de mesures très volontaristes, une quantité conséquente de déchets non valorisés devra être éliminée. Le code de l’environnement prévoit que la valorisation énergétique doit être privilégiée par rapport à l’enfouissement, qui est à l’heure actuelle, le seul mode d’élimination en vigueur sur l’île. Or, les deux décharges arrivent bientôt à saturation (en 2021 et 2022). Plusieurs possibilités existent pour pallier cette difficulté : l’incinération avec une valorisation énergétique, la gazéification préconisée par le scénario « zéro déchet » de la Région, et la valorisation énergétique de combustibles solides de récupération. Malheureusement, l’impact de nos déchets à la Réunion ne se répercute par que sur l’île et son ensemble mais aussi sur d’autres pays. Les difficultés à mettre en place des infrastructures pour la gestion du tri sélectif, font que nos déchets finissent dans des pays en voie de développement, qui étouffent déjà sous leurs propres déchets, tel que l’Inde.

Le secteur économique du bâtiment et des travaux publics (BTP) et ses déchets sont un impact à prendre en compte, puisque le secteur du bâtiment a généré 227,5 millions de tonnes de résidus polluants en 2014 en France, ce qui représente 75 % des déchets produits en France d’après le ministère de la transition écologique.3 (PAGES 2019) Les déchets du BTP sont autant des déchets de chantier ou de démolition que de la construction des chantiers publics ou privés. Ces derniers peuvent être produits lors de démolitions ou de construction de bâtiments neufs. De la rénovation d’une pièce d’une maison à la construction d’une nouvelle route, ce secteur recouvre des types de chantiers et de déchets très différents. En effet, cette appellation de “déchets du BTP” inclue des matières diverses telles que le ciment, le bois, les métaux, le verre, le plâtre, les solvants, les isolants, les plastiques...

4 (LAURENT 2015)

2 CORNEC René, MIR Catherine, pour le Ministère de la transition écologique et solidaire, Gestion des déchets sur l’île de la Réunion, rapport n°012231-01, Juillet 2018, 92 pages. Document publié par la CGEDD 3 PAGES Arnaud, Le BTP, champion de la pollution ? Tour d’horizon des solutions, ladn.eu, 11 décembre 2019 4 LAURENT Anna en partenariat avec Zero Waste France, Le BTP, secteur champion d’Europe de la production de déchets, Francetvinfo.fr, 16 décembre 2015.

15

D’après Phillipe DESHAYES, dans son article publié dans Innovations (DESHAYES 2012), les chiffres français sur lesquels entreprises, institutions et experts s’accordent, interpellent : le bâtiment (la construction) représente environ 40 % des émissions de CO2 des pays développés, 37 % de la consommation d’énergie et 40 % des déchets produits. Ainsi, le monde de la construction est un gros producteurs de déchets et d’émissions polluantes.

5

Or, ce monde de la construction, est un monde professionnel important dans le cadre économique de la France. En termes macro-économiques, le secteur correspond à 10 % du produit intérieur brut français, il représente plus de 300 000 entreprises (Grandes entreprises, PME, TPE, Artisans) dont 92 % ont moins de 20 salariés. Ces entreprises correspondent à environ 1,2 million d’actifs dont plus de 900 000 salariés et près de 290 000 artisans (DESHAYES 2012).

6

Ces quelques chiffres illustrent l’importance économique du secteur ainsi que son importance sous l’angle des enjeux du développement durable. Alors, dans ces conditions, quelles sont les solutions qui s’offrent au monde du bâtiment pour remédier aux problèmes écologiques et de gestion de déchets, auxquels il fait face aujourd’hui ?

En premier point, le calcul du bilan carbone des différentes entreprises et activités peut être un outil révélateur et intéressant. Jean-Marc Jancovici, publie en 2001

7

(JANCOVINCI 2001) un article sur le résultat de ses recherches sur le bilan carbone. Par la suite, pour le compte de l’ADEME et de la Mission inter-ministérielle pour l’effet de Serre, il met en place une méthode permettant d’estimer à la fois les émissions directes et les émissions indirectes de gaz à effet de serre de toute activité industrielle ou tertiaire, intitulée le « Bilan Carbone ».

Il évoque le bilan carbone comme un vrai outil représentatif de la pollution qu’émet la construction. Aujourd’hui, toute activité humaine, quelle qu’elle soit, engendre directement des émissions de gaz à effet de serre. Dès que l’on utilise une source d’énergie fossile (charbon, gaz, produits pétroliers), que ce soit pour se déplacer (en avion, en voiture, ou en bateau), pour se chauffer, lorsque l’on incinère des ordures contenant du plastique, pour produire de l’électricité à partir de combustibles fossiles... On dégage du gaz carbonique qui est un gaz à effet de serre. De ce fait, toutes entreprises ou activités peuvent légitimement s’intéresser aux émissions qu’elles engendrent, directement ou indirectement. Le lieu d’émission des gaz à effet de serre est sans importance, toute réduction, que ce soit sur les émissions directes, ou sur les émissions induites, est un fait positif pour

5 DESHAYES Philippe, Le secteur du bâtiment face aux enjeux du développement durable : logiques d’innovation et/ou problématiques du changement. INNOVATIONS, 2012, n°37, pages 219 à 236. 6 Idem 7 JANCOVICI Jean-Marc, Qu’est-ce que le bilan carbone ?

16

l’environnement. Il n’est pas possible d’agir et d’établir des priorités autrement qu’en mesurant l’importance respective des différentes sources d’émission, directes ou indirectes. Tout le monde peut agir, et ce n’est qu’avec la mesure du bilan carbone qu’il est possible de savoir quelles sont les marges de manœuvre et où elles se situent. C’est un calcul qui est très révélateur des impacts des activités sur leur environnement. Le prendre en compte est malheureusement obligatoire seulement pour les entreprises se composant de plus de 500 salariés en France métropolitaine et de plus de 250 salariés dans les DOM, les collectivités disposant de plus de 50 000 habitants, et les établissements publics dont l'effectif est de plus de 250 agents ainsi que les services de l'État. Ainsi, les entreprises du bâtiment et leurs configurations de petites ou moyennes entreprises, vu précédemment, ne sont pas concernées par cette catégorie. On ne prend donc pas compte le bilan carbone de ces entreprises, qui pourraient appuyer l’idée d’utiliser le réemploi comme réelle solution aux problèmes énergétiques actuels. En effet, dans l’idée, récupérer un matériau déjà fabriqué élimine le bilan carbone lié à sa production - si c’est un produit industriel (type plaque de placoplatre) –, à sa mise en forme – pour un matériau naturel dit géo/bio-sourcés -, à son acheminement sur site et sa mise en place.

Le réemploi, dans l’architecture, date depuis que l’Homme a commencé à construire. Or, avant l’époque industrielle, il était motivé par des raisons économiques, pragmatiques, de transports, une nécessité de moyens, de matériaux et des opportunités. Aujourd’hui, on ne peut pas prouver qu’un projet de réemploi coûte moins cher, seulement, l’investissement se place dans l’humain plutôt que dans le capital.

8

(AMSING 2016) Marc Sereis évoque, dans les cours du MOOC en partenariat avec l’ICEB

9 , que la ressource en matériaux à l’heure actuelle est pléthorique, mais la demande reste faible pour plusieurs raisons, dont le coût du réemploi :

« On comprendra rapidement que réemployer des matériaux de construction est donc à ce jour souvent plus onéreux que bâtir avec des matériaux neufs, ce qui freine souvent les acteurs qui souhaiteraient expérimenter la mise en œuvre de matériaux de réemploi. »

Aujourd’hui donc, l’architecte, mais aussi le citoyen lambda, qui veut faire du réemploi, le fait pour des convictions idéologique, écologique, sociale et philosophique : c’est une éthique.

8 AMSING Tatiana, Le réemploi, mutation du cerveau de l’architecte ?, Mémoire de Master d’Architecture, ENSAP

Lille, Mai 2016, 140 pages 9 SEREIS Marc, MOOC - LE RÉEMPLOI : MATIÈRES À BÂTIR, Séquence 2 : La filière du réemploi, Module 1 :

Une ressource pléthorique

17

Cependant, au vue de l’augmentation de nos déchets et de la mauvaise gestion de ces derniers, l’architecte, en tant que créateur de projet d’architecture, a un rôle à jouer et à tenir dans sa production des déchets. Il se doit de penser le projet sous l’angle de la frugalité, de l’écologie et le réemploi peut-être une solution constructive pour répondre à ça.

18

19

STRUCTURATION DU MÉMOIRE :

Le mémoire se structure en trois parties :

Premièrement, un état de l’art de ce qu’est le réemploi au XXI°s et qu’elles sont ses motivations. Cela nous permet d’appréhender le déchet et son rôle important dans notre société et dans l’étude de ce mémoire. Le statut de ce dernier peut changer bien des choses dans les systèmes du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. L’architecte et le déchet sont liés par le processus de construction, ce qui fait de lui un acteur responsable, comme les autres acteurs du BTP qui réalisent les chantiers. S’ils ont une responsabilité dans la production des déchets, n’ont-ils pas un rôle à jouer dans la gestion et la diminution de ces derniers ?

De plus, si la filière du réemploi est en frémissement, c’est qu’elle a vu naître ces dernières années des lois et des décrets qui lui permettraient en théorie de se développer. Cependant on est contraint de se demander s’il n’y aurait pas des solutions encore plus faciles, car le réemploi de 2020 est chronophage, financièrement élevé et ne rencontre pas l’effet escompté sur le grand public, sur les professionnels et sur les architectes, qui sont alors dépassés, mal informés et beaucoup démotivés à l’idée de se lancer dans ce processus long et coûteux.

En outre, les interviews effectuées durant mes recherches m’ont permis de visiter un projet tout en réemploi de matériaux de construction qui nous prouve que ce processus est réalisable en France, mais à quel prix ? Nous le comparerons à d’autres études de cas situées en France métropolitaine mais aussi à Mayotte, île française qui connaît la même situation géographique et climatique que l’île de La Réunion. Cela nous permettra d’ancrer ce mémoire sur cette île et se demander, si la filière du réemploi y a un avenir ?

En deuxième temps, je vous expliquerais ma démarche méthodologique dans cette enquête. Nous reprendrons les études de cas dans leur contexte et je vous expliquerai les questions qu’elles m’ont induites. De plus, je me suis entretenue avec différents professionnels de l’architecture liés au réemploi entre la métropole et La Réunion. Cela m’a permis d’approfondir certaines questions et d’appréhender de nouvelles thématiques.

20

Nous terminerons sur une synthèse de ce processus de recherches et de tous les questionnements que j’ai pu me poser au cours de cette étude. Nous essayerons ensuite d’y répondre. En troisième lieu, je me suis concentrée sur le rôle de l’architecte, cerveau du processus de projet, il en est de sa responsabilité de prendre en compte les énergies qu’il consomme et les déchets qu’il crée lors de la construction de son architecture. Les interroger m’a permis d’obtenir de multiples points de vue sur ce qu’est le rôle de l’architecte et sur leurs visions du réemploi et du futur de la construction. Un rassemblement de toutes les données m’a permis de constater plusieurs réalités, dont certaines encourageantes sur les prises de consciences des architectes en faveur du réemploi. Cependant, eux-même ne connaissent pas leur rôle, comment, et où se placer dans le processus du réemploi. Ceci me questionne sur : Quel est le bon processus pour un projet de réemploi en France en 2020 ? Quels sont les difficultés que peuvent rencontrer certains territoires, notamment La Réunion ? Et quelles seraient les clés pour y développer la filière ?

21

CHAPITRE I – ÉTAT DE L’ART : L’ARCHITECTURE PAR LE RÉEMPLOI

A – Le réemploi, une stratégie économique en évolution

1 – le déchet, matière première au réemploi 2 – Le système économique linéaire, une solution actuelle à requestionner 3 – Le système économique circulaire, une solution à développer

B – Le réemploi comme solution constructive ancestrale, sous l’influence de l’ère industrielle

1 – Un réflexe constructif ancré dans l’architecture avant l’ère industrielle 2 – Aujourd’hui, un retour progressif au réemploi

C – En 2020, qu’en est-il du réemploi en France ?

1 – Réglementairement c’est possible, mais… 2 – Techniquement c’est possible, mais …

D - Synthèse et questionnement : une conclusion sur une approche métropolitaine pour amorcer l’étude de cas réunionnaise :

1 – Synthèse 2 – Problématique :

Quel est le rôle de l’architecte, dans la filière du réemploi de matériaux de construction, en France? La Réunion, peut-elle s’inscrire dans cette démarche et débuter une filière?

3 – Bibliographie

22