Índice

1. Francisco de Enzinas: las “novelas” sobre su vida y obra

Introducción

Importancia de su obra de traducción

Los heterodoxos españoles, de Marcelino Menéndez y Pelayo

Las Memorias de Enzinas, un documento singular

La reconstrucción de Jonathan L. Nelson

José C. Nieto, Carlos Gilly y las dos novelas

2. Humanismo y traducción

Traducir, tarea humanística

Las traducciones bíblicas (I): el Nuevo Testamento

Las traducciones bíblicas (II): cuatro libros del Antiguo Testamento

El sueño frustrado: la Biblia completa

3. Traductor de Lutero y de Calvino

Un humanista español de fe

Dos reformadores en el mismo volumen

Calvino: traducido y glosado

Las ideas de Lutero sobre la libertad, en castellano

4. ¿Autor del Lazarillo de Tormes?

El debate inquietante sobre una obra reconocida

Francisco de Enzinas como escritor humanista

Humanismo, literatura picaresca y reforma religiosa

© Leopoldo Cervantes-Ortiz, 2023

1. FRANCISCO DE ENZINAS: LAS “NOVELAS” SOBRE SU VIDA Y OBRA

Monseñor, dice un proverbio que cuando se está en seguridad, el recuerdo de los males pasados proporciona algún placer y regocijo; pero en cuanto a mí, aunque por la gracia de Dios, y como por milagro, me encuentre hoy en lugar donde puedo en seguridad contar los males pasados, tal es, no obstante, mi afecto hacia la república, y principalmente hacia la Iglesia de Dios, que no puedo sin un gran dolor, y sin lágrimas, recordar, relatar o poner por escrito lo que he visto, y lo que yo mismo en su mayor parte he experimentado.1

F. de ENZINAS, Memorias

Introducción

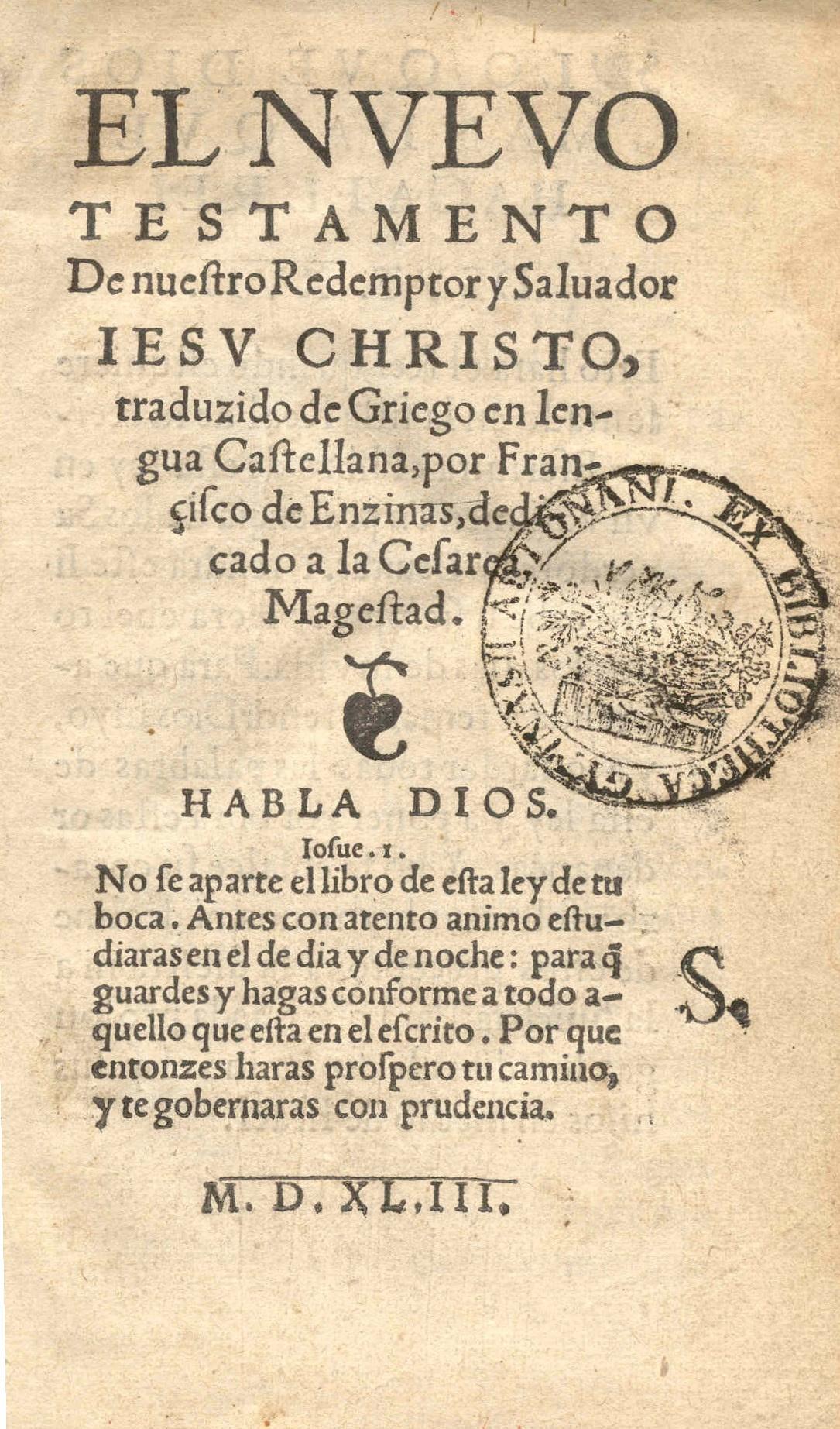

Una vida breve, apasionada y grandemente fructífera. Así podría resumirse la existencia de Francisco de Enzinas, discípulo directo de Felipe Melanchthon y primer traductor heterodoxo del Nuevo Testamento al castellano (1543) que entregó en las manos del emperador Carlos V y estuvo encarcelado por ello. El relato de ese importantísimo episodio de su vida salió de su pluma y aparece en sus Memorias escritas en 1545 y publicadas en francés en 1558, escritas “en tan bella y castiza prosa, que algunos han visto allí la mano de Calvino”, según la opinión autorizada de Marcelino Menéndez y Pelayo.2

Su título original es: De statu Belgico deque religione Hispanica (Historia del Estado de los Países Bajos y de la religión de España).3 Las palabras con que describió dicho encuentro son muy dignas de citarse inicialmente:

El segundo que se presentó a él fue mi obispo, llevándome casi de la mano, y con un breve discurso lleno de gravedad le recomendó mucho mi trabajo, y le rogó al mismo tiempo quisiera reconocer la grandeza de la obra a él dedicada, y estimarla digna de gran honor. Entonces el Emperador se volvió hacia mí y me preguntó qué libro era el que yo le presentaba. “Sacra Majestad le respondí entonces , es aquella parte de la Santa Escritura que se llama Nuevo Testamento, traducida por mí fielmente a la lengua española, en la cual se halla comprendida la historia evangélica, con las epístolas de los apóstoles; de cuyos trabajos he osado tomar a vuestra Majestad como tutora y defensora, rogándoos humildemente que, por la aprobación y autoridad de ella, sea tanto más recomendable al pueblo cristiano”.4

1 F. de Enzinas, Memorias. Historia del Estado de los Países Bajos, y de la religión de España. Tomo I. Trad. de Adam F. Sosa. Buenos Aires-México, Ediciones La Aurora-Casa Unida de Publicaciones, 1944 (Obras clásicas de la Reforma, VII), p. 13.

2 M. Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles. Eras mistas y protestantes. Sectas místicas. Judaizantes y moriscos. Artes mágicas. México, Porrúa, 1982 (“Sepan cuantos…”, 370), p. 136.

3 La edición francesa es Histoire de l’estat du País bas et de la religion d’Espagne, par François du Chesne. Estrasburgo, 1558.

4 F. de Enzinas, Memorias. Tomo I, p. 99.

El instante que continúa en el relato, de un intenso dramatismo, pinta de cuerpo entero a Enzinas, quien a sus 25 años mostró aplomo e ingenio admirables al responder el interrogatorio de Carlos V:

Entonces él me preguntó: “¿Eres tú el autor de ese libro?”. “No, Sacra Majestad le respondí , el autor es el Espíritu Santo, por inspiración del cual los santos apóstoles han dado estos santos oráculos de nuestra salud y redención, a todo el género humano, en. lengua griega. En cuanto a mí, no soy sino un pequeño ministro y débil órgano, que de su primera fuente los he traducido a nuestra lengua española” “¿En castellano?”, dijo él. “Sí, Sacra Majestad le respondí , en nuestro castellano; obra de la cual os ruego queráis ser en vuestra clemencia protector y defensor”. “Será hecho lo que pides dijo él , con tal que en ella no haya nada sospechoso”. “Sacra Majestad dije entonces , no hay nada sospechoso, a no ser que la voz de Dios hablando desde el cielo, y la redención hecha por su Hijo Jesucristo, hayan de ser sospechosas a los cristianos”. “Lo que pides te será otorgado dijo él , con tal que el libro sea tal como el obispo y tú decís que es”.5

Tres semanas después del suceso, Enzinas fue llevado a prisión en Bruselas, de donde escaparía en febrero de 1558.6 Prácticamente todas las historias de las reformas religiosas en España incluyen una sección dedicada a este reformador que nació en Burgos, en 1518, aproximadamente, y falleció prematuramente en Estrasburgo en 1552.7 Los principales estudiosos/as sobre ese tema le dedican amplias páginas a su labor escritural y de traducción. La Real Academia de la Historia elaboró un magnífico sumario de su vida y obra.8 Su inclusión en diversos espacios especializados da fe del reconocimiento que alcanzó como traductor.9 Recientemente se ha planteado la hipótesis de su posible autoría del Lazarillo de Tormes, obra crucial de la literatura del Siglo de Oro 10

5 Ídem

6 Cf. F. de Enzinas, Memorias Tomo II, pp. 163-171; y J. Bergua Cavero, Francisco de Enzinas: un humanista reformado en la Europa de Carlos V. Madrid, Trotta, 2006 (Estructuras y procesos, Ciencias sociales), pp. 7275.

7 7 Cf., entre otros, Manuel Gutiérrez Marín, Historia de la Reforma en España. Barcelona, Producciones Editoriales del Nordeste, 1975; José C. Nieto, “Francisco de Enzinas y su entorno” en El Renacimiento y la otra España: visión cultural socioespiritual. Ginebra, Librairie Droz, 1997, pp. 117-127; y Manuel Díaz Pineda, La Reforma en España (Siglos XVI-XVIII). Origen, naturaleza y creencias. Barcelona, CLIE, 2017.

8 Juan Bautista Vilar, “Francisco de Enzinas”, en Real Academia de la Historia, https://dbe.rah.es/biografias/6721/francisco-de-enzinas.

9 Cf. Miguel Ángel Henríquez, “Francisco de Enzinas”, en Diccionario Histórico de la Traducción en España, https://phte.upf.edu/castellano-siglos-de-oro/enzinas-francisco-de/

10 Alfredo Rodríguez López-Vázquez, “Las dos partes del Lazarillo y su autor, Francisco de Enzinas”, en Lemir, 25 (2021), pp. 603-620.

Importancia de su obra de traducción

Según Carlos Gilly, si la traducción de Enzinas hubiera circulado con libertad, “podría muy bien, y con más razón que la de Casiodoro de Reina, figurar como texto clásico de la lengua española”,11 al grado de que también puede plantearse la pregunta: “¿Debemos seguir llamando a esta Biblia, Reina-Valera? ¿No sería más atinado llamarla Reina-ValeraEnzinas?” por causa de las secciones del N.T. que Casiodoro tomó de Enzinas.12 En 1943, al cumplirse 400 años de su publicación, se publicó en Argentina una parte significativa del Nuevo Testamento, a cargo de B. Foster Stockwell.13 Sus Memorias (escritas en latín y traducidas al francés posiblemente por Juan Calvino) aparecieron en 1545 y fueron reeditadas por La Aurora y la Casa Unida de Publicaciones en 1944. Posteriormente ha circulado otra edición (1992).14 Acaso el volumen más completo sobre él sea el de Jorge Bergua Cavero, publicado en 2006. En 2017, Enzinas fue el centro de las celebraciones de los 500 años de la Reforma luterana en España mediante un congreso organizado por la Asociación Cultural Francisco de Enzinas presidida por Miguel Ángel Vieira.15 Esta asociación está consagrada a perpetuar su memoria y a estudiar todo lo relacionado con él, con su época y con las implicaciones de su trabajo literario y religioso (www.aytoburgos.es/-/asociacion-cultural-francisco-de-enzinas-dryander-de-burgos9). La Sociedad Bíblica de España dio a conocer la edición facsimilar del Nuevo Testamento en 2020, con un cuadernillo anexo explicativo de Jonathan L. Nelson que resume muy bien su importancia.16

Aquí se habla de “novelas” porque, en efecto, en años recientes se publicaron dos acerca de Enzinas, considerando que su breve vida es digna de un libro de aventuras: El libro prohibido. La vida de Francisco de Enzinas (2017), de César Vidal, y Un hombre libre.

11 Cit. por Miguel Ángel Vieira, en Dionisio Byler, “Francisco de Enzinas”, El Mensajero, núm. 160, noviembre de 2016.

12 Ídem

13 F. de Enzinas, El Nuevo Testamento de Nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Notas biográficas e históricas de B. Foster Stockwell. Buenos Aires, Librería La Aurora, 1943 (Obras clásicas de la Reforma, VI).

14 F. de Enzinas, Memorias. Trad. de Francisco Socas. Madrid, Ediciones Clásicas, 1992.

15 15 “Miguel Á. Vieira: ‘Éste es el año de Francisco de Enzinas”, en Actualidad Evangélica, 14 de noviembre de 2018. Cf. “Un congreso internacional y un amplio programa para recordar a Francisco de Enzinas”, en Burgos Conecta, 25 de septiembre de 2017; y el video “Congreso Internacional sobre Francisco Enzinas”, Universidad de Burgos.

16 Cf. la charla “El primer Nuevo Testamento impreso de Francisco de Enzinas”, Sociedad Bíblica, con la participación de Luis Fajardo, Jonathan L. Nelson y Miguel Ángel Vieira, www.youtube.com/watch?v=HpJgXL8KQg.

Francisco de Enzinas: el hombre que intentó conquistar un imperio con la palabra de Dios (2023), de Mario Escobar. La primera forma parte de una colección de literatura juvenil y la segunda cuenta con un epígrafe del sacerdote francés Richard Simon (1695), fundador de los estudios científicos históricos del Nuevo Testamento, uno de los primeros reivindicadores del humanista burgalés, quien le dedicó seis páginas: “Cosa molesta es que los católicos romanos, sobre todo sus compatriotas los españoles, o no hablen en absoluto de Enzinas, o lo hagan en tono muy seco, todo con el objetivo de extinguir la memoria de este gran hombre cuya piedad y valor no morirán nunca”.17 Las palabras finales de Simon sobre Enzinas también merecen ser recordadas: “Y para hacerlo más conocido, nos dice que ‘es hermano de Jean de Enzinas que fue quemado en Roma según la política de aquel país por haber sido muy buen cristiano’. Este elogio es un poco singular, aunque el mismo Francisco de Enzinas hubiera sido quemado en Roma, no sería el mejor cristiano por eso, ni el mejor intérprete del Nuevo Testamento”.

Los heterodoxos españoles, de Marcelino Menéndez y Pelayo

¿Cómo podría yo en esta hora, cuando estoy por la misericordia de Dios como en un puerto, lamentar mucho mis propias desventuras, o ponerlas antes que los males de la Iglesia, siendo que aun cuando estaba yo mismo atormentado por los embates de la tempestad, las soporté siempre con paciencia, y las he colocado siempre después de los males y peligros del público? Solo el cuidado de la iglesia de Cristo me ha tenido siempre apenado y preocupado, y no lo abandonaré jamás, mientras esta alma habite en este cuerpo mortal.18

F. DE ENZINAS, Memorias

Otras de las obras notables en donde se recoge de una manera prácticamente novelada la vida y obra de Francisco de Enzinas es la Historia de los heterodoxos españoles, de Marcelino Menéndez y Pelayo. En el capítulo V del tomo correspondiente a los Erasmistas y protestantes, etcétera, el gran polígrafo se ocupa detalladamente de Enzinas en tres secciones bien definidas: primeramente, en “Su patria, estudios, viaje a Witemberg y relaciones con Melanchton”; después, “Publicación del ‘Nuevo Testamento’. Prisión de Enzinas en Bruselas. Huye de la cárcel”; y finalmente, en “Enzinas en Witemberg. Escribe

17 R. Simon, Nouvelles observations sur le texte et les versions du N.T. París, Jean Boudot, 1695, p. 157, cit. por J. Bergua Cavero, op. cit., p. 13.

18 F. de Enzinas, Memorias. Tomo I, pp. 13-14.

la historia de su persecución. Otras obras suyas. Su viaje a Inglaterra y relaciones con Crammer [sic]. Sus traducciones de clásicos. Su muerte”, alrededor de 14 páginas.19 Ya desde las secciones correspondientes a Juan de Díaz, Jaime de Enzinas, su hermano, y Francisco de San Román, la mención de Francisco era obligada, puesto que Díaz fue un amigo muy cercano y sus Anotaciones teológicas, “debieron parar en manos de Francisco”.

Don Marcelino agrega:

El entusiasmo de sus correligionarios divulgó en multiplicadas copias su retrato y la Historia de su muerte. Corre ésta a nombre de Senarcleus, que como testigo presencial hubo (a lo menos) de facilitar las noticias; pero la redacción, el estilo, la parte literaria, fue de otro, según afirma Josías Simler []. Este otro, se inclinan a creer con buenas razones Wiffen y Usoz, que fue Francisco de Enzinas, el cual, de todas suertes, tuvo parte no secundaria en la edición, conforme resulta de sus cartas. A veces está diciendo el libro haber salido de la misma pluma, elegante, pero declamatoria, que escribió el De statu Belgicae con más retórica que verdadero sentimiento. La relación de la muerte de Juan Díaz tiene el mérito de la fidelidad estricta, dada que conviene punto por punto con la de Sepúlveda. Por lo demás, el tono es tan acre y violento como el que usó Enzinas en sus Anotaciones al Concilio Tridentino, y hay discusiones teológicas pesadas e insufribles, y el autor se aleja con frecuencia del principal asunto.20

Como bien ha recapitulado Jorge Bergua Cavero, Menéndez y Pelayo se basó en los apasionados trabajos de Luis de Usoz y Río, el protestante de finales del siglo XIX que acumuló una notable colección de obras de los reformadores españoles del XVI y cuya biblioteca personal, casi clandestina, a su fallecimiento pasó a formar de la Biblioteca

Nacional de su país, y a quien también le dedicó una breve semblanza.21 Este autor cita a Menéndez y Pelayo, quien se planteó la pregunta sobre la manera en que Enzinas se hizo reformista y se responde, con su peculiar estilo y su reconocido sesgo apologético, luego de trazar ágilmente los orígenes y el carácter del personaje nacido en una familia noble y rica: “Entre los protestantes españoles del siglo XVI descuella Enzinas por su saber filológico, por el número y calidad de sus escritos y hasta por el rumor de escándalo que llevó tras sí en su azarosa vida, parte por su condición inquieta y arrojada, parte por las circunstancias de la época revuelta en que le tocó nacer. De su vida tenemos extensas

19 M. Menéndez y Pelayo, op. cit., pp. 127-140; www.larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idUnidad=100727&idCorpus=1000&posicion=1.

20 Ibid., pp. 123-124.

21 J. Bergua Cavero, op. cit., p. 26.

noticias, porque él mismo escribió sus Memorias (caso raro en un escritor español), y porque aún existe su correspondencia con los principales reformistas”.22

La respuesta de Menéndez y Pelayo es como sigue: “Cómo llegó a hacerse protestante Francisco de Enzinas no es difícil de explicar. En la Universidad lovaniense, aunque rigurosamente católica, habían comenzado a extenderse los malos libros y las malas doctrinas de Alemania, y los estudiantes, como siempre acontece era de la oposición; leían los insanos libelos de Lutero y la teología de Melanchthon con el mismo fervor con que leen ahora todo género de libros positivistas y ateos”.23 Bergua Cavero califica esta explicación de “pintoresca”, aunque antes ha dicho que, en efecto, en Lovaina, adonde Enzinas llegó en junio de 1539, existió un círculo “evangélico” en el que se leía y comentaba “libremente a Lutero, a Calvino, a Melanchthon” y había un “ un interés grande por leer los textos bíblicos en sus fuentes originales”.24 En ese lugar hizo amistades firmes como la de Jan Laski, el reformador polaco.

De Lovaina, quizá descontento por la enseñanza católica, subraya Menéndez y Pelayo, Enzinas pasó a Wittenberg, con la recomendación de Laski, pasando antes por París y Frisia Oriental:

…en 27 de octubre de 1541 le encontramos ya matriculado en la Universidad de Witemberg, y hospedado en casa de Melanchton, por cuyo consejo hizo la traducción del Nuevo Testamento de su original griego a lengua castellana. Cuando hubo completado su obra a principios de 1543, volvió a los Países Bajos, con intento de publicarla. No es Enzinas el único español que por entonces cursó en Witemberg; en los registros de aquella Universidad suenan un Juan Ramírez, hispanus; un Fernando, de insula Canaria, una ex Fortunatis, y un Mateo Adriano, hispanus, profesor de lengua hebrea y de medicina, matriculado el último en 1520, y los otros en 1538, 39 y 41; protestantes, a no dudarlo, porque nadie que no lo fuera podía estudiar, en aquellos tiempos, en una escuela que era el principal foco de luteranismo y la residencia habitual de Lutero y Melanchton.25

Al salir de Wittenberg, inmediatamente comenzó a redactar sus Memorias, y cuando arreciaba la persecución contra los luteranos algunos amigos suyos “se apartaban de él porque venía de Alemania y manchado de herejía, aunque lo disimulaba; y los que en otro tiempo parecían pensar como él, ahora hacían mil protestas de fe católica y no querían en

22 M. Menéndez y Pelayo, op. cit., p. 127-128.

23 Ibid., pp. 127-128.

24 J. Bergua Cavero, op. cit., p. 34.

25 M. Menéndez y Pelayo, op. cit., p. 128.

modo alguno comprometerse”.26 De vuelta en Lovaina, acometió la tarea de completar la traducción del Nuevo Testamento “sin arredrase por el peligro, cuando todavía humeaban las hogueras de cinco correligionarios suyos […] y se renovaban los edictos de Carlos V (de 1529 y 1531) prohibiendo los libros alemanes de teología, los himnos en lengua vulgar, los conventículos religiosos, el trato y familiaridad con los herejes, las predicaciones y enseñanzas de los laicos, las disputas sobre la Sagrada Escritura, y corría el rumor de que se iban a registrar las casas de los estudiantes, muchos de los cuales guardaban libros heterodoxos”.

En ese contexto, observa Menéndez y Pelayo, “se atrevió Enzinas a presentar su Nuevo Testamento a la censura de los teólogos de Lovaina, después de haberlo consultado con muchos teólogos y helenistas españoles, hasta frailes, que aplaudieron y celebraron su intento. Y no es de extrañar, porque entonces andaban muy divididos los pareceres en la cuestión de si los Sagrados Libros deben o no ser traducidos en lengua vulgar, y muy buenos católicos se inclinaban a la afirmativa”.27

En la sección que sigue, don Marcelino se detiene ampliamente para contar los entretelones de la traducción del texto bíblico, desde las consultas que tuvo con los teólogos lovanienses “que no entendían el castellano, ni podían juzgar de la exactitud de la versión; pero que tenían por muy dudosa la utilidad de traducirse la Biblia en lenguas vulgares, puesto que de aquí habían nacido todas las herejías en Alemania y los Países Bajos, por ser un asidero para que la gente simple e idiota se diese a vanas interpretaciones y sueños, rechazando los Cánones y decretos de la Iglesia”.28 Pero dado que el emperador no había establecido prohibiciones, Enzinas buscó un impresor en Amberes, Esteban Meerdmann y con sus recursos comenzó la edición del libro, cuyo título original, El Nuevo Testamento, o la nueva alianza de nuestro Redemptor y solo Salvador, Jesucristo, debió modificar para sustituir las palabras alianza y solo por causa de su resonancia luterana: “Y aunque Enzinas se resistía, sus parientes le rogaron que cambiase aquellas voces, y apoyó sus instancias un español amigo mío, hombre de edad y de autoridad, teólogo, sabio en las tres lenguas, el más docto de todos los españoles que yo conocía. Es condición de los tiempos

26 Ídem.

27 Ibid., p. 129.

28 Ídem.

agitados el que en ellos parezcan malsonantes y escandalosas frases que en tiempos de paz fueran inocentes”. El nuevo y definitivo título fue: El Nuevo Testamento de nuestro Redemptor y Salvador Jesu Christo.

Ya con el libro terminado, a fines de octubre de 1543 (como se lee en la penúltima página), Enzinas se encaminó a Bruselas para “ofrecer el primer ejemplar a Carlos V, que desde Cambray en 13 de noviembre de 1543, sabedor de que un Nuevo Testamento castellano se imprimía en Amberes, había dado orden de recogerle y no permitir la circulación de los ejemplares. El margrave de Amberes contestó que, examinada la traducción por algunos teólogos franciscanos, no parecía infiel ni sospechosa, y a lo sumo podían tacharse algunas notas marginales. Francisco pensó parar el golpe con su ida a Bruselas, adonde llegó el 23 de noviembre, el mismo día que el emperador”.29

A continuación, Menéndez y Pelayo entremezcla los juicios sobre la traducción y los acontecimientos que derivaron en el encarcelamiento de Enzinas, pocos días después de la entrega del volumen al emperador. Sus apreciaciones formales son muy dignas de atención, pues evidencian que la revisó minuciosamente a fin de apreciar sus virtudes:

La traducción de Enzinas ha sido juzgada con bastante elogio por Ricardo Simón. El intérprete sabía mucho griego, aunque algo le ciega su adhesión al texto de Erasmo. Las notas son breves, y versan en general sobre palabras de sentido ambiguo, o sobre pesos, medidas y monedas. Tuvo el buen gusto de no alterar en nada el estilo evangélico; dejando toda explicación para el margen, evita las perífrasis y es bastante literal, aunque hubiera hecho bien en notar con distinto carácter de letra los vocablos que suple. Conserva los términos escriba, penitencia, testamento, y los demás que un largo uso ha canonizado, digámoslo así, en la Iglesia de Occidente. A veces su literalidad pasa los límites de lo razonable, v. gr., cuando traduce el principio del Evangelio de San Juan: “En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra”.

El lenguaje de la traducción es hermoso, como de aquel buen siglo; pero no está libre de galicismos, que se le habían pegado al traductor de la conversación con la gente del Brabante.30

El resto del relato está basado puntualmente en las Memorias de Enzinas, de modo que la glosa del autor de los Heterodoxos españoles reproduce al pie de la letra los recuerdos del humanista burgalés, no obstante lo cual, las incidencias son expuestas con gran detalles, hasta el momento en que Enzinas escapó de la cárcel y marchó de nueva cuenta hacia Wittenberg, en marzo de 1545. Lo novelesco, hay que destacarlo, aflora a cada paso

29 Ídem.

30 Ibid., p. 130.

de las andanzas del reformador, bien referidas por este historiador crítico y enemigo acérrimo de todo lo que oliese a protestantismo.

Las Memorias de Enzinas: un documento singular

Habiendo recobrado este libro en latín, escrito por un autor bastante conocido por las gentes doctas, tanto a causa de su piedad, manifestada en sus escritos y en su conversación, como por su saber en las otras ciencias y buenas disciplinas; sabiendo también que se debía dar a luz en breve; yo me he preguntado de que no solamente los que entienden la lengua latina, sino también el pueblo común (a veces más cuidadoso de tales cosas que los grandes y doctor), fuera hecho partícipe.31

Prefacio a la antigua versión francesa de las Memorias de F. DE ENZINAS

En la última sección sobre Francisco de Enzinas, Marcelino Menéndez y Pelayo refiere lo sucedido entre 1545, a su regreso a Wittenberg hasta su muerte el 30 de diciembre de 1552. En marzo de 1545, el reformador Felipe Melanchton escribió a Joaquín Camerario (1500-1574), médico y botánico, amigo suyo: “Ha vuelto a Witemberg nuestro Francisco, librado por divina providencia y sin auxilio de ningún hombre: le he mandado escribir una relación, que te enviaré pronto”.32 La tal relación vendrían a ser las Memorias, de Enzinas, conocidas también como De statu Belgico, deque religione Hispanica: Historia Francisci

Enzinas Burgensis, escrita en latín y que concluyó su autor en julio de ese año, aun cuando no se imprimió y de la cual se conservan solamente dos copias, una de ellas completa, en el fondo Palatino de la biblioteca Vaticana. De ese ejemplar “procede la edición hecha en 1862 por la Sociedad Histórica de Bélgica”, agrega el polígrafo.

El rastreo, digno de un detective, que practicó Menéndez y Pelayo siguiendo los documentos de Luis de usos y Río, continúa con la mención de que el códice de las Memorias “empieza con una dedicatoria de Arturo Gallo a Melanchton. En ella dice que, habiendo muerto Enzinas y su mujer de la peste en Estrasburgo, dejando dos hijas de corta edad, él examinó los papeles del difunto, y halló entre ellos el De statu Belgicae, que

31 F. de Enzinas, Memorias. Tomo I, p. 9.

32 M. Menéndez y Pelayo, op. cit., p. 137; www.larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idUnidad=100727&idCorpus=1000&posicion=1. La fuente de la carta es el Corpus Reformatorum, citado en la Bibliotheca Wiffeniana con los demás pasajes relativos a Enzinas

determinó ofrecer a Melanchton y publicarlo”.33 La edición en latín no fue conocida, y la que apareció fue la traducción francesa de 1558, “escrita en tan bella y castiza prosa, que algunos han visto allí la mano de Calvino”, una afirmación muy temeraria.

Jonathan L. Nelson, en su tesis doctoral sobre Enzinas, se extiende sobre los entretelones de la publicación y traducción de esta importante obra (todo el capítulo VI está dedicado a ella), ubicados en el contexto de sus demás obras literarias:

Después de que Enzinas terminó el manuscrito en latín en julio de 1545, no volvió a mencionar la obra en sus escritos. ¿Por qué no lo publicó? No habría dudado a causa de sus elementos polémicos, pues en 1546 publicó en Basilea otras obras atacando la religión conservadora, la Historia Ioannis Diazii y las Annotationes sobre las actas del Concilio de Trento. Así que hay que buscar una explicación en otra parte. Una posible razón es que sus temas personales y contemporáneos no encajaban bien con su vocación de publicar textos antiguos para la nación española, por lo que es posible que él mismo haya rechazado o pospuesto su impresión. También es posible que estuvo sin el manuscrito durante cuatro años: cuando partió de Wittenberg en junio de 1546; dejó atrás la mayoría de sus libros y manuscritos, y pidió a Melanchthon que se los enviara cuando se instalara en una nueva residencia; sin embargo, se interpuso la Guerra de Esmalcalda y sus posesiones las recuperó hasta el verano de 1550. Si su manuscrito de De statu Belgico estaba entre lo que quedó allí, tiene sentido que no lo publicara, porque en ese momento, cuando le llegaron sus propiedades, estuvo muy involucrado en la impresión de traducciones de Luciano, Plutarco y el Antiguo Testamento, y en medio de estas actividades le sobrevino la muerte temprana. En cualquier caso, no existe ninguna edición de De statu Belgico realizada durante la vida del autor y, de hecho, aunque se publicaron traducciones de la obra al alemán y al francés cinco o seis años después de la muerte de Enzinas, el texto original en latín no apareció impreso sino hasta 1864.34

Rafael Sánchez Domingo refiere más detalles sobre la traducción: “Se trata de L’Histoire de l’estat dupais, et de la religion d’Espagne, de François du Chesne, A.S. Mariae, par François Perrin, MDLVII. Se trata de un libro raro, sobre todo en España. La edición de la Sociedad de Historia de Bélgica comprende numerosos documentos justificativos referentes al proceso de los luteranos de Lovaina. En el Martirologio de Estrasburgo, de Luis Rabus (1557) contiene la traducción del latín al alemán, de la mayor parte del libro de Francisco de Enzinas, aunque hay extractos más breves en el Martirologio de Ginebra; en la Historia martyrum, de Enrique Pantaleón y en el Book of Martyrs” . 35 No obstante, Nelson sugiere que hubo, quizá, una edición latina, basándose en las palabras del traductor al

33 Ídem.

34 J.L. Nelson, Francisco de Enzinas (Dryander) and Spanish evangelical humanism before the Council of Trent Tesis doctoral, Universidad de Manchester, 1999, p. 167. Versión propia.

35 R. Sánchez Domingo, “Francisco de Enzinas: entre la heterodoxia y la búsqueda de la verdad”, en Revista de la Inquisición, 2005, 11, p. 120, nota 27.

francés. “Recuperado, este libro en latín, [...] es difícil decir que no sólo los que entienden la lengua latina, sino también la común popular (algo más cuidadosos con tales cosas, que los grandes y los eruditos) fue participante”.36

Sobre sus virtudes literarias, Menéndez y Pelayo ya se había pronunciado y agrega: “El mérito literario puede y debe encarecerse mucho. [C.L.] Campan [en su edición de 1862] ha dicho con razón que el libro de Enzinas está en el más hermoso estilo del siglo XVI, que el interés es poderosísimo, y que hay momentos de verdadera elocuencia. El autor poseía facultades narrativas y dramáticas muy poco comunes, y dibuja vigorosamente las situaciones y los caracteres, hasta el punto de dar a sus Memorias toda la animación de una novela”.37 Con anterioridad había calificado así dicha obra: “Libro de los más peregrinos de la bibliografía española, lleno de noticias curiosas para la historia de nuestros heterodoxos”.38

El autor de la Historia de los heterodoxos españoles no escatima elogios:

Es de los pocos españoles que han sobresalido en el género autobiográfico. Aunque generalmente exacto en sus relaciones, en lo poco que nos es dado comprobarlas, el tono de la obra es el de un apasionado sectario; pero esta circunstancia, que le quite autoridad como historiador, da brío y movimiento a su estilo, y a nosotros mucha luz para comprender lo arrebatado de las pasiones religiosas en el siglo XVI. Toda la historia de Gil Tielmans, pero sobre todo los razonamientos que preceden a su muerte y la descripción de su suplicio, son de alto y legítima belleza. Añádase a esto lo rico y brillante de la prosa latina que nuestro Dryander usa, y se tendrá idea de este libro singular, de tan nuevo y juvenil color, a pesar de estar escrito en una lengua muerta.39

Por su parte, Sánchez Domingo se expresa de este modo: “…se trata de una obra del siglo XVI escrita en un estilo hermoso y discursivo, caracterizado por su transparencia y elocuencia; La prosa de Francisco de Enzinas era gallarda y muy precisa, intercalando latinismos y en ocasiones, no exenta de galicismos; el autor estaba dotado de facultades narrativas y dramáticas, por ello dibujaba vigorosamente tanto las situaciones como los caracteres, hasta el punto de dar a sus Memorias el sentido de una novela magistralmente

36 J.L. Nelson, op. cit., p. 168.

37 M. Menéndez y Pelayo, op. cit. Énfasis original.

38 M. Menéndez y Pelayo, Biblioteca de traductores españoles, tomo II, en donde este autor se refiere a las Memorias y anuncia que en Historia de los heterodoxos ampliaría el tema, www.larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idCorpus=1000&idUnidad=101094&posicion=1.

39 M. Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles…, op. cit

relatada”.40 Finalmente, Francisco Socas, en su edición de la obra en latín hizo un resumen de las características lingüísticas y gramaticales de libro, subrayando su calidad

idiomática:

El lenguaje de este libro es claro y está imbuido del rico y placentero jugo de la pura latinidad. y la narración conserva tanto el brillo como la lágrima, cuando el autor recuerda lo que ha visto y lo que él mismo ha experimentado. para que puedas encontrar en él una especie de exposición, la verdad de las cosas. sin embargo, hay ciertas cosas que parecen contradecir la norma en el texto, como las llamadas interrogativas indirectas estructuradas de manera indicativa, y algunas palabras aparentemente torpes, que se deben más bien al ardor y la precipitación del pensamiento que a la indolencia o negligencia del escritor. porque es de extrañar con qué acuerdo nuestro casi joven Francisco pudo, como dice Horacio, hablar con la boca redonda y realizar un trabajo sincero, agradable y excelente.41

El resto de la “novela” de Menéndez y Pelayo se ocupa de los demás proyectos de Enzinas, entre traducciones de autores griegos y latinos, y otras obras originales de tema religioso e histórico.

La reconstrucción de Jonathan L. Nelson

Yo no sé qué es lo que consigo, pero desde luego trabajo con limpia conciencia, Dios me es testigo. De Él espero una paga equivalente a mis esfuerzos, aunque no consiga agradecimiento ninguno de la gente de esta época. Sin embrago, espero que habrán de venir algunos hombres dotados de mejor juicio, para quienes nuestro empeño no será baldío.42

F. DE ENZINAS

Dos capítulos de la tesis doctoral de Jonathan L. Nelson, Francisco de Enzinas (Dryander) and Spanish evangelical humanism before the Council of Trent, están dedicados a la vida del personaje. Los seis restantes se ocupan de la lucha religiosa en los Países Bajos (15211543); el Nuevo Testamento de Enzinas impreso en Amberes, 1543; De statu Belgico et

40 R. Sánchez Domingo, op. cit., p 120.

41 F. Socas, “Praefatio”, en Francisci Enzinatis Bvrgensis, Historia de statv Belgico deqve religione hispanica Stuttgart-Leipzig, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1991, p. VIII. Versión propia. Cf. N.E., “Memorias hace visible a Enzinas en el siglo XXI”, en El Correo de Burgos, 22 de noviembre de 2017, www.elcorreodeburgos.com/cultura/171122/127428/memorias-visible-enzinas-siglo-xxi.html

42 F. de Enzinas, carta a Celio Secondo Curione, Estrasburgo, 8 de enero de 1552, en Epistolario, J. García Pinilla, ed., Ginebra, Droz, 1995, ep. 67, pp. 616-619, cit. por J.L. Nelson, “Francisco de Enzinas y su Nuevo Testamento”, p. 5.

religione Hispanica: literatura e historia; la tradición textual sobre la misma obra; Enzinas y la religio hispánica; y Enzinas y la religión evangélica. Además, cuenta con cuatro apéndices: el texto y la traducción de la carta de Enzinas a Edmund Crespin; las copias existentes del Nuevo Testamento de Enzinas; las Memorias de Enzinas en Pantaleon, Rabus y Foxe; y las variantes significativas del texto de las Memorias.

La tesis incluye, además, 12 ilustraciones particularmente importantes: la reproducción de Oporinus del signo usual de Enzias; el dibujo de Wiffen del retrato de Enzinas a los 27 años, en un medallón; la portada de la Institución traducida por Enzinas (1540) y el colofón de la Liturgia sacra (1551) de la imprenta londinense de S. Mierdmans; una muestra del manuscrito de Enzinas, carta a Martín Bucero fechada en Basilea el 15 de enero de 1550; la portada del Exemplo de la paciencia de Job (1550), con la dedicatoria para Johann Fries; las portadas del Nuevo Testamento en dos variantes; extractos de los prólogos delas dos variantes del Nuevo Testamento; grabado de San Pedro de la Biblia de Crom (1537), usada en el Nuevo Testamento; página del manuscrito de Altona de De statu Belgico…; primer folio del manuscrito de De statu Belgico, Biblioteca Vaticana; una página del mismo manuscrito que muestra las correcciones en el margen; y la portada del martirologio protestante de Rabus.

Con esta magna investigación, Nelson se estableció como uno de los mayores expertos en la vida y obra del humanista burgalés. Prueba de ello es el cuadernillo que acompaña la edición facsimilar de la traducción del Nuevo Testamento publicada en 2020 (“Francisco de Enzinas y su Nuevo Testamento”), en la que resume la rica trayectoria de Enzinas y se centra en las características lexicográficas de la traducción, además de los entretelones de su impresión. Con anterioridad, ha presentado diversas ponencias sobre Enzinas en diversos foros, especialmente en el Congreso por los 500 años de la Reforma y en la conmemoración del medio milenio de su nacimiento. A ello hizo referencia Manuel de León, quien sintetizó de este modo la importancia de destacar la figura de Enzinas en una visión de conjunto del congreso en cuestión: “Lo cierto es que la calidad de sus escritos y su saber filológico, le hacen merecer un puesto principal entre los sabios de este siglo y encumbran el protestantismo español a mejores puestos que el de mera anécdota

como reiteradamente se ha pretendido”.43 Estas palabras de Nelson, extraídas del cuadernillo, son dignas de citarse:

La imprenta hizo posible no sólo la reproducción masiva de un texto sino su conservación en una condición estable que permitía su transmisión sin variantes a generaciones posteriores. . como consecuencia, hizo posible la depuración y mejora de dicho texto por escritores postreros […] Así pasó con la labor de Enzinas. El joven burgalés apareció en escena justo en aquella feliz coyuntura en la que se juntaron la revaloración de las fuentes primordiales de la fe, la enseñanza en Occidente del griego y la difusión de libros mediante la imprenta de tipos móviles. Enzinas tomó el primer paso gigantesco y otros aprovecharon su labor.44

Del minucioso estudio de Nelson entresacamos aquí algunas referencias sobre la persona y la valoración de Enzinas. En el resumen inicial de la tesis se plantea lo siguiente sobre su posible carácter de reformador:

El autor sostiene además que Enzinas debería ser visto principalmente como un editor de textos español más que como un reformador, y que su vocación por esta tarea humanista proporciona la mejor explicación de las elecciones de su vida. La presente tesis explora los contextos histórico y religioso, la historia de la imprenta, el lenguaje y las ideas de las tres principales publicaciones de Enzinas de este periodo: Breve y compendiosa instituçión de la religión christiana (1541), el Nuevo Testamento (1543) y De statu Belgico et religione hispanica (escrito en 1545). El estudio de la Instituçión arroja luz sobre el enfoque humanista de la teología de Enzinas y utiliza documentación inédita para mostrar cómo un intento de difundir esta obra en España perjudicó todos los esfuerzos literarios posteriores de Enzinas.45

La inmensa correspondencia que tuvo con religiosos y reformadores de toda Europa lo muestran como alguien ampliamente aceptado y establecido, aun cuando sus simpatías por él pueden modificar su verdadera imagen:

Así, el vínculo reformista (o heterodoxo, si se prefiere) de Enzinas con Melanchthon, Bullinger, Vadiano, Calvino, Bucero, Myconius y Camerarius está bien documentado porque su correspondencia fue cuidadosamente preservada y copiada. Por lo tanto, hay que tratar este registro con el debido cuidado, ya que es poco probable que transmita una imagen equilibrada de la vida de Enzinas. Es casi seguro que esas cartas son sólo los restos dispersos de su existencia que, como los restos de un naufragio, han llegado a la costa del cambio de milenio; nunca se sabrá qué tesoro se habrá hundido en las profundidades. Esta correspondencia es importante para los estudiosos de la Reforma, pero la imagen que proporciona de Enzinas es, en el mejor de los casos, parcial.46

43 M. de León, “Francisco de Enzinas, un hombre del Renacimiento”, en Protestante Digital, 19 de febrero de 2018, https://protestantedigital.com/orbayu/44073/francisco-de-enzinas-un-hombre-del-renacimiento.k

44 J.L. Nelson, op. cit., pp. 19-20.

45 J.L. Nelson, Francisco de Enzinas (Dryander) and Spanish evangelical humanism…, p. 3. Versión propia.

46 Ibid., p. 18.

Sobre las influencias que recibió para tomar partido abiertamente por la reforma

protestante:

En general se ha pensado que Enzinas se vio atraído por primera vez por las ideas evangélicas por el llamado círculo protestante de Lovaina, formado por eclesiásticos como el reformador polaco Jan Laski (1499-1560) y el monje cisterciense Albert Hardenberg (1510-1574), junto con flamencos. laicos como Antoinette van Rosmaels (m. 1543). Esto se ha deducido del hecho de que Enzinas expresó gran admiración por Laski en 1541, y que su relación con Laski y Hardenberg continuó después de que todos abandonaron Brabante (ver, por ejemplo, Epist. 1). Es casi seguro que hubo un intercambio continuo entre estos y otros individuos de ideas afines en Lovaina […], pero no hay razón para suponer que todo fue en una sola dirección y que Enzinas era el recipiente. Es casi seguro que Enzinas se inclinaba a favor del humanismo evangélico y en contra del conservadurismo que estaba ganando terreno en España, antes de matricularse en el Colegio Trilingüe de Lovaina en junio de 1539; este paso fue un paso en un camino ya elegido.47

Acerca de la forma en que lo apreciaron muchos reformadores:

Ya se ha señalado la estima que tenían los reformadores de diferentes tendencias acerca de Enzinas. Parece haber tenido la capacidad de evitar controversias doctrinales y dar la impresión de estar de acuerdo esencial con hombres de diferentes puntos de vista. Pocos conocidos tuvieron otra cosa que elogios por su eruditio y pietas. Bullinger, al conocerlo, lo llamó vir recte pius et doctus; Melanchthon lo describió como vir optimus et integerrimus; Vadian lo llamó virum tam doctum. Las descripciones que hace Camerarius de su gravitas y fortitudo son repetidas por otros. Melanchthon escribió a Veit Dietrich que Enzinas era vir doctus gravis et eximia virtute praeditus; le aseguró a Cranmer, cuando Enzinas se dirigía a Inglaterra, que rápidamente reconocería su morum etiam gravitatem singularem. 48

Como parte de su conclusión, Nelson pondera muy bien la relevancia de las

Memorias para comprender los alcances teológicos de la obra de Enzinas:

Uno de los aspectos valiosos de De statu Belgico es su vívido retrato de hombres y mujeres comunes y corrientes bajo fuego por ideas poco ortodoxas. Los libros sobre líderes religiosos del siglo XVI casi no tienen fin, pero la importancia de sus ideas debe juzgarse en parte por la resonancia que tuvieron entre la ciudadanía. En De statu Belgico se oye a gente común disertar sobre las creencias por las que fueron arrestados y en ocasiones asesinados.

Es en sus escritos sobre estos temas donde uno llega a una comprensión más cercana del propio pensamiento religioso de Enzinas. Sus creencias surgen a veces cuando presenta las opiniones de otros y otras veces en declaraciones explícitas. La comprensión se ve favorecida por los registros de archivo publicados por Campan y Santbergen, en los que los arrestados en Lovaina en 1543 confesaron lo que creían, y por otros documentos contemporáneos, en particular los escritos de Erasmo, Melanchthon y el reformador polaco Jan Laski.

47 Ibid., p. 36.

48 Ibid., pp. 55-56.

De la narración de Enzinas en De statu Belgico, de la evidencia de archivo, y a veces de ambas, se pueden extraer cuatro áreas de doctrina en las que los evangélicos no lograron ajustarse a las enseñanzas oficiales de la iglesia.49

Aquí viene muy a cuento mencionar el libro 500 Aniversario del humanista Francisco de Enzinas. Exposición gráfica (216 pp.), generoso envío de su autor, Manuel Díaz, a propósito de esta serie de textos, en donde se recoge una amplia gama de materiales relacionados, dividida en tres partes: biografía, la traducción del Nuevo Testamento y otras obras, y la conferencia “El humanista Francisco de Enzinas: pasión por la palabra”. Las dos primeras están plagadas de fotografías, reproducciones y datos sobre el personaje. Particularmente llamativos son los materiales sobre la ciudad de origen, su familia y las ciudades en donde se movió y estudió. Asimismo, la comparación entre el Nuevo Testamento de Enzinas y el de Juan Pérez de Pineda, así como las demás traducciones de obras teológicas, históricas y literarias, además de otras obras atribuidas. Finalmente, se incluye una lista de los escritos de Enzinas que aparecieron en los índices de libros prohibidos (1529-1948). En la conferencia se cita a Carlos Gilly, quien afirmó que, si la Biblia castellana de Enzinas se hubiera llegado a publicar, “podría muy bien, y con más razón que la de Casiodoro de Reina, figurar como texto clásico de la lengua española” (p. 203).

José C. Nieto, Carlos Gilly y las dos novelas

De manera que ni es cosa nueva, ni sólo soy yo de este parecer, ni puede ser cosa mala lo que tanto tiempo dura en la Iglesia de Dios, y tantas naciones aprueban, y la Iglesia católica tiene por bueno. Y si alguno piensa esto ser malo, por el peligro que hay al presente de los herejías, este tal sepa que nacen las herejías, no por ser leídas las Sagradas Escrituras en lenguas vulgares, sino por ser mal entendidas de muchos, e interpretadas contra la declaración y doctrina de la Iglesia, que es columna y fundamento firme de verdad, y por ser enseñadas y tratadas por hombres malos, y por fuerza traídas a sus malos pareceres, como lo enseña S. Pedro hablando de las epístolas de S. Pablo, delas cuales usaban mal entonces, así como en este tiempo los herejes, para confirmar sus falsos pareceres.50

F. DE ENZINAS

49 Ibid., p. 215.

50 F. de Enzinas, “Al invictísimo monarca Don Carlos V, emperador”, en B. Foster Stockwell, Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI. Buenos Aires, Librería La Aurora, 1939 (Obras clásicas de la Reforma, III), p. 27.

El 480º aniversario de la aparición del Nuevo Testamento traducido por Francisco de Enzinas que se conmemora el 23 de noviembre de 2023 es una excelente ocasión para considerar cuatro relatos que se ocupan de la vida y obra de este notable humanista de simpatías protestantes, particularmente ligadas a su cercanía con Felipe Melanchton, aun cuando también valoró mucho el trabajo teológico de Juan Calvino, a quien también vertió al castellano. Nos referimos a las narraciones producidas por dos insignes estudiosos de su obra: José C. Nieto y Carlos Gilly, desde la investigación histórica y cultural, y a César Vidal y Mario Escobar, desde la reconstrucción imaginativa y literaria, igualmente valiosa.

El perfil intelectual, literario y teológico de Enzinas ha sido ampliamente estudiado en los últimos años y, si bien algunos como Jorge Bergua Cavero, le escamotean el membrete de “humanista”, sus enormes esfuerzos por promover la lectura de la Biblia y las creencias cristianas heterodoxas lo colocan en un lugar importante dentro del inmenso abanico de personalidades que dedicaron su vida a la trasformación del pensamiento religioso en el siglo XVI. Este autor, en las conclusiones de su libro sobre Enzinas cuestiona su perfil humanista al afirmar:

En realidad, Enzinas no es propiamente un humanista, si por tal entendemos al que se gana la vida con los studia humanitatis. Las formas que podía tomar esta actividad eran, por un lado, la edición y el comentario de textos, lo que en España quedaba casi descartado de antemano, ‘al no existir grandes empresas editoriales, ni bibliotecas en suficiente número para agruparlos en centros de trabajo filológico’ [Luis Gil Fernández, Panorama social del humanismo español, 1981]. […]

En cuanto a la opción de servicio al rey o de grandes señores, en su caso no sólo estaba descartada desde su cautiverio en Bruselas, sino que su propia condición de gran burgués le hacía poco menos que imposible ponerse al servicio de nadie. Por lo demás, y a diferencia de lo que pasa en España, Enzinas va a conocer un ambiente en el que sí es posible la primera de las citadas actividades las grandes empresas editoriales, como las de Oporino y otros en Basilea , aunque ya hemos visto que su inclinación le llevará, más que al trabajo filológico propiamente dicho, al mundo de la traducción y en parte al comercio de libros.51

No obstante esta apreciación, las tareas que llevó a cabo Enzinas lo ubican como un estudioso profundo y constante de las fuentes humanísticas y religiosas de su tiempo. Su afán por acercar la lectura del texto bíblico a sus contemporáneos lo acercó enormemente al perfil propio de algunos de los reformadores más notables y lo convirtió en un verdadero promotor de la cultura especialmente religiosa, además de autor de importantes

51 J. Bergua Cavero, “Enzinas en la encrucijada”, en Francisco de Enzinas: un humanista reformado…, p. 202.

propuestas teológicas de tono muy personal. Después de entregar un ejemplar de su traducción del Nuevo Testamento al emperador Carlos V, siete años después y dos antes de su muerte repentina, publicó otras sobre Job, los Salmos, Proverbios y Eclesiástico, como parte de su proyecto largamente acariciado de dar a conocer la Biblia completa.

Carlos Gilly, en su monumental tesis doctoral sobre Basilea como una importante ciudad en la que aparecieron múltiples traducciones bíblicas (Spanien und der Basler Buchdruk bis 1600. Ein Querschnitt durch die spanische Geistesgeschichte aus der Schicht einer europäischen Buchdruckertsdat [La imprenta de España y Basilea hasta 1600. Un corte transversal de la historia intelectual española desde la capa de una imprenta europea], 1985), dedica poco más de 20 páginas a Enzinas en la sección de autores heréticos. Reconstruye muy puntualmente su origen familiar, sus trabajos previos sobre Lutero y Calvino, y luego su llegada a Basilea “a finales de septiembre o principios de octubre de 1546, donde pretendía permanecer algún tiempo, ubi aliquando agere instituit, como escribió Heinrich Bullinger en una carta a Vadiano”.52 Gilly, puntuando muy bien los conocidos episodios de la vida de Enzinas, destaca la calidad humanista de su Historia vera sobre el asesinato de su amigo Juan Díaz (compañero de Bucero en el coloquio de Ratisbona, 1541) calificándolo como “un maestro de la narración humanista y [que] supo describir la historia del asesinato de su amigo de una manera tan impactante que podía ser utilizada como documento de protesta, edificación o propaganda al mismo tiempo. El clímax histórico y literario es sin duda la conversación entre Pedro de Malvenda y Juan Díaz en Ratisbona sobre el supuesto estado de paz de la religión en España, que Enzinas reprodujo en forma de diálogo directo”.53

Llama mucho la atención otra de las afirmaciones de Gilly acerca del accionar de Enzinas en relación con el papa, especialmente en su refutación del Concilio de Trento (1546):

52 C. Gilly, Spanien und der Basler Buchdruk bis 1600. Ein Querschnitt durch die spanische Geistesgeschichte aus der Schicht einer europäischen Buchdruckertsdat [La imprenta de España y Basilea hasta 1600. Un corte transversal de la historia intelectual española desde la capa de una imprenta europea]. Basilea-Fráncfort, Verlag Helbing & Lichtenhahn, 1985, p. 326, www.academia.edu/34302958/Spanien_und_der_Basler_Buchdruck_1985_VIII_Die_Haeretiker_2_Vald%C3% A9s_Enzinas. Versión propia.

53 Ibid., p. 329.

Enzinas diseñó todo como una “campaña contra el Papa, el Emperador y el Concilio” (Jedin) acumulando críticas mordaces sobre los oponentes tanto en el prefacio al lector como en sus comentarios exhaustivos sobre los decretos del Concilio: Pablo III. siempre llamó al pirata romano (Istum piratam non esse hominem humanum, sed potius diabolum ipsum incamaturn); Carlos V fue retratado como criatura del Papa y juguete de los monjes, que contra la buena fe buscaba arruinar el imperio que le había sido confiado (O fidem infractam Imperatoris Caroli Maiestate dignam); y Enzinas consideró la asamblea de Trento como todo, menos santo, ecuménico, general, guiado por el Espíritu Santo, y legítimamente convocado, sino, como era de esperar, impia, blasphema, papistica, paucorum latronum, in spiritu diaboli, contra omne ius et fas instituta et ad perpetranda horribilia facinora congregata 54

Como parte de sus conclusiones Gilly hace observaciones importantes sobre el comportamiento religioso y teológico de Enzinas, esto es, sobre la forma en que se autodefinió en relación con los movimientos reformistas:

Todavía no tengo del todo clara la teología de Enzinas y por eso tengo que posponer mi declaración hasta un próximo ensayo sobre Dryander y Castellio. Sin embargo, surge la sospecha de que este español, al igual que Lelio Sozzini, supo ganarse la confianza de los reformadores con inteligencia y encanto, pero fue muy reservado en todo lo que concernía a sus convicciones más íntimas. No cabe duda de qué actitud habría adoptado ante la quema de Servet, que tuvo lugar un año después de su muerte, sin embargo, su pensamiento no se desarrolló en dirección al antitrinitarismo, porque calificó las tesis de Stancaro sobre la mediación de Cristo según la naturaleza humana como portentosa monstra, y en Basilea persuadió a su anfitriona, la viuda de Simón Grineo, de no publicar uno de los escritos de comunión de su marido (Ego vero autor ero mulieri, ut scriptum apud se contineat, neque hoc tempore in lucem venire patiatur), y sobre todo porque esta obra hablaba de la “carne celestial” de Cristo en proximidad sospechosa a Servet y Schwenkfeld.55

Nieto, por su parte, plantea un buen panorama de la vida y obra de Enzinas mediante un abordaje socio-religioso, y lo coloca en el plano del exilio religioso español:

En la secuencia cronológica de eventos, Francisco de Enzinas es una figura capital para un entendimiento histórico de la Reforma española, y emerge en el panorama religioso entre Juan de Valdés y la Reforma sevillana con personalidades tan centrales como Juan Gil y Constantino Ponce. Pero la trayectoria vital enziniana pertenece completamente a Europa y no a España, ya que él parece ser sin duda uno de los primeros personajes bien documentados históricamente que salió de España católico romano y se convirtió a la Reforma en el extranjero. Antes de su salida de su ciudad natal, Burgos, Enzinas no había tenido las inquietudes y precocidad religioso-heterodoxa como es el caso de Juan de Valdés, el cual abandonó España no para ir a las universidades europeas sino para evadirse de la Inquisición.56

También compara el humanismo de Enzinas con el de Fray Luis de León o Fray Luis de Granada en función de los enormes riesgos que corrieron quienes, como él, asumieron

54 Ibid., pp. 331-332.

55 Ibid., pp. 352-353. Énfasis agregado.

56 J.C. Nieto, El Renacimiento y la otra España…, p. 17.

abiertamente las perspectivas luteranas. Y continúa con su propia reconstrucción de la evolución del trabajo del burgalés, agregando acotaciones que ofrecen luz sobre algunos episodios. Subraya también la importancia de sus cuestionamientos a Trento desde un énfasis teológico particular: “Este tratado refleja con celo religioso y precisión teológica las diferencias profundas entre la fe de la iglesia católico-romana y su doctrina de la salvación por medio de la cooperación humana con la gracia divina, y la fe de las iglesias de la Reforma por medio de la sola gracia y justificación por la fe, como doctrina paulina”.57

Finalmente, sobre las Memorias, Nieto se expresa como sigue:

Las Memorias tienen un valor imperecedero (El ‘yo’ como elemento autobiográfico emerge aquí antes del Lazarillo de Tormes y la Vida de Teresa. Estas Memorias hunden sus raíces en una conciencia autónoma en lucha con la tradición, la familia, la deshonra y el terror ante la muerte. Desde este yo heterodoxo otea la vida política religiosa de los Países Bajos de los cuales son un singular documento estas Memorias.), mientras que la edición del Nuevo Testamento fue repetida por otros, desde Juan Pérez de Pineda hasta Casiodoro de Reina con su Biblia. Pero además ésta es la primera obra que ha sido creada y concebida mediante una experiencia muy personal con la Inquisición. Es pues la primera obra de este género y como tal inaugura un tipo de literatura que luego reaparecerá de nuevo en la pseudónima obra de Las Artes de la Inquisición... […]

Enzinas da a sus Memorias una dimensión europea que es a la vez el vivo reflejo de su propia personalidad y significado histórico.58

En la vertiente literaria, César Vidal se hizo eco, en 2017, de las celebraciones por el 500º aniversario del nacimiento de Enzinas que se aproximaban, por lo que dio a las prensas El libro prohibido (Tyler, Jucum, 128 pp.), una biografía que forma parte de una colección dirigida al público juvenil. Luego de 16 capítulos breves y un tanto ágiles (el mejor quizá sea el que incluye los diálogos de Enzinas con su pariente Pedro de Lerma) que siguen a pie juntillas los momentos más relevantes de su vida, Vidal agrega una nota explicativa que explica al lector la relevancia del biografiado: “De él puede decirse que no sólo fue uno de los grandes humanistas españoles de mediados del siglo XVI, sino que además creyó durante años en la posibilidad de que la Reforma se produjera en el seno de la Iglesia católica. Se equivocó y no tardó en reconocerlo así. Con el paso de los años había ido aprendiendo que la Verdad es un bien al que hay que aferrarse allá donde se encuentre y esa convicción le llevó a decantarse por el bando de la Reforma” (pp. 119-120).

57 Ibid., pp. 122-123.

58 Ibid., pp. 126-127.

En 2023, Mario Escobar agregó a su bibliografía Un hombre libre, biografía en tres partes y 38 capítulos, más extensa que la de Vidal (Brentwood, B&H, 192 pp.), con un enfoque similar, aunque con toques más específicos para acentuar el humanismo de Enzinas, como es el caso de los epígrafes de Erasmo de Rotterdam que abren cada capítulo. El retrato del humanista burgalés adquiere, por instantes, muy claros matices que lo sitúan en la época y proporciona una visión más clara de la evolución de su conciencia religiosa. Al igual que Vidal, cada capítulo está precedido de la fecha en que acontecen los sucesos y el libro también concluye con algunas aclaraciones históricas y una breve reseña de Enzinas y su hermano Diego. En una entrevista, Escobar comentó el propósito y el enfoque de su trabajo novelístico: “Una de las cosas que más me asombra es la tenacidad de Enzinas, quien, a pesar de tanta oposición en su propia familia y en la sociedad, jamás cedió en su empeño de llevar a otros las verdades bíblicas que él mismo había encontrado. Creía en el poder de los libros y la capacidad que tienen para educarnos y cambiarnos”.59

En una charla con Ana Mengotti, afirmó: “Yo creo que lo que nos puede aportar [la novela] es un poco de cordura en una época como la nuestra, en la que el radicalismo está otra vez tomando fuerza en todos los sentidos”. La nota agrega: “Escobar destaca que De Enzinas y otros reformistas fueron los que empezaron a hablar de libertad de conciencia, de tolerancia hacia las ideas de los otros y de respeto de los derechos de los demás, cuando ‘la mayoría pensaba que la violencia es legítima, que el súbdito tenía que estar sometido al poder político y no tenía derecho a opinar por sí mismo’”.60

Estos abordajes narrativos, además de los históricos e ideológicos, abonan muy bien a la recuperación de una figura señera que contribuyó, desde una experiencia muy particular, a abrir y consolidar espacios religiosos y culturales en una época tan compleja en la que la cerrazón de las instituciones era la constante y bregar contra corriente exigió de los actores del cambio una persistencia poco común. Enzinas debe ser recordado y leído como un humanista e intelectual de hondas convicciones cristianas muy interesado

59 Nimrod López, “Conoce a Francisco de Enzinas, el protestante español: Una entrevista a Mario Escobar”, en Coalición por el Evangelio, 30 de junio de 2023, www.coalicionporelevangelio.org/articulo/hombre-libreentrevista-mario-escobar

60 A. Mengotti, “Un hombre libre, la novela sobre el primer traductor al español del Nuevo Testamento”, en La Vanguardia, 19 de junio de 2023, www.lavanguardia.com/vida/20230619/9052062/hombre-libre-novela-sobreprimer-traductor-espanol-nuevo-testamento.html.

en que sus compatriotas conocieran la Biblia y la doctrina cristiana de primera mano. A ello dedicó sus esfuerzos, sus recursos y sus notables capacidades.

2. HUMANISMO Y TRADUCCIÓN

El miércoles y el sábado los debes dedicar a la lengua griega; y lee en casa las Vidas de Plutarco, al mismo tiempo traduce algo de Luciano. Debes hacer también estos ejercicios para la lengua: una lectura diaria del Nuevo Testamento y también de las Éticas de Aristóteles. [También le recomienda leer y escribir versos.]61

F. MELANCHTON

Traducir, tarea humanística

Una de las características fundamentales del humanismo del siglo XVI fue su interés profundo en traducir los textos clásicos, grecolatinos y bíblicos, para ponerlos al alcance de las personas ilustradas de su época. Esta idea, que se enuncia frecuentemente al momento de equiparar a los traductores de la Biblia o fragmentos con quienes tuvieron inquietudes reformistas en el seno del cristianismo europeo, debe ser bien confirmada y contrastada antes de atrever las visiones optimistas sobre esa labor que enfrentó oposición de diversas formas, especialmente desde la institución eclesiástica. De ello no escapó ni siquiera Erasmo de Rotterdam, el modelo absoluto de humanista y traductor del Nuevo Testamento al latín (basada en el Novum Instrumentum omne, 1516) cuya obra se estableció como el punto de partida para múltiples esfuerzos en esa línea.62 Las subsecuentes reediciones del texto griego, entre 1519 y 1533, hicieron de su labor el paradigma para todas las traducciones que vendrían después. Lutero utilizó la segunda edición del Nuevo Testamento griego (1519) para su versión al alemán.

En el caso de España, adonde Erasmo se negó a ir por invitación del cardenal Cisneros a fin de colaborar en la Biblia Políglota, impresa entre 1514 y 1517 en Alcalá de Henares. Allí, su influencia fue ambigua e impactó profundamente en las corrientes religiosas y filosóficas, además de abrir algunas puertas, pequeñas ciertamente, para las disidencias religiosas:

En España, como en Portugal, las obras de Erasmo habían sido bien acogidas, en los ámbitos de la corte más particularmente; y esta recepción había propiciado, por una parte, una corriente irenista que propugnó, mediante el regreso a una philosophia Christi y a las fuentes del agustinismo, la búsqueda de un terreno común con los reformados. Pero, por otra parte, sus escritos también

61 F. Melanchton, Ep. 1b, p. 17, cit. por Jorge Bergua Cavero, Francisco de Enzinas: un humanista reformado…, p. 40.

62 C. Gilly, op. cit., p. 238.

originaron un movimiento radical de reforma religiosa que rechazaba el marco disciplinar de las iglesias reformadas y que se expresó entre varios autores de la Península.63

Las dificultades que surgieron para autorizar las traducciones, tanto de textos sagrados como de otros literarios, implicaban que los primeros debían pasar por una serie de filtros político-religioso dado el temor excesivo por que su lectura produjese desestabilización social y cuestionamientos a la autoridad jerárquica. Se advirtió en las traducciones la capacidad potencial de poner en tela de juicio el orden establecido y cuestionar las enseñanzas tradicionales:

En el curso del siglo XVI se vivió de modo especial la tensión relacionada con la traducción a la que se enfrenta toda escritura sagrada (¿hasta qué punto es traducible una palabra divina?) y, sobre todo, con el poder de la traducción como instrumento para desestabilizar jerarquías establecidas. Durante ese siglo, la Iglesia católica intentó contener el impulso hacia la traducción que mostraron sectores cristianos llevados por el afán de renovación y vuelta a las fuentes que fue característico del humanismo.64

Erasmo tradujo obras de Plutarco, Séneca y Suetonio entre otros autores, al mismo tiempo que promovía la traducción de la Biblia, especialmente en la Paraclesis ad philosophiae christianae studium (Exhortación al estudio de la filosofía cristiana), que acompañó la aparición del Nuevo Testamento griego. Su impacto en la Península Ibérica fue valorado por Marcel Bataillon: “…parece que hubo en la Iglesia de España, hacia mediados del siglo, una corriente de inspiración erasmiana en favor de la traducción de la Biblia, o en todo caso del Nuevo Testamento”.65 Y a continuación, se pregunta: “Si esta corriente no tuvo ningún resultado eficaz, ¿hay que explicarlo únicamente por una prohibición anterior que invocaron los defensores más prudentes de la ortodoxia, y en la cual se inspiró la Inquisición?”. Inmediatamente después menciona a Francisco de Enzinas y el tratado Adversus omnes haereses, “donde se sostenía la tesis de que la lectura

63 Michel Boeglin, “Introducción: Reforma y disidencia religiosa. La recepción de la Reforma en la Península Ibérica en el siglo XVI”, en Michel Boeglin, Ignasi Fernandez Terricabras y David Kahn. Reforma y disidencia religiosa. La recepción de las doctrinas reformadas en la península ibérica en el siglo XVI. Casa de Velázquez, 2018, p. 9.

64 Juan Gabriel López Guix, “Biblias políglotas y traducciones bíblicas al castellano en el siglo XVI”, en Trans, núm. 25, 2021, p. 19.

65 M. Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI. México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 550.

generalizada de la Sagrada Escritura es fuente inagotable de herejías”.66 Y añade, acerca de la estela erasmiana recuperable en Enzinas: “El Nuevo Testamento de Enzinas, hermosa versión española del Novum Instrumentum erasmiano, fue tenido por sospechoso a causa de ciertas anotaciones marginales. Además, imprimió en tipos más gruesos los versículos de San Pablo invocados por los adeptos de la justificación por la fe. La traducción se prohibió en España y en los Países Bajos, y su influencia sobre la reforma española fue nula”.67

En Enzinas, quien tradujo no solamente libros bíblicos, el Nuevo Testamento y otras obras clásicas, aplica muy bien el modelo del humanista conocedor minucioso de los idiomas antiguos. En los recuentos de sus traducciones, particularmente las más recientes de Jonathan L. Nelson y Jorge Bergua Cavero (Marcelino Menéndez y Pelayo también se ocupó de ellas), se puede apreciar el orden cronológico de las correspondientes a autores clásicos, que son posteriores a las tres primeras obras suyas (Breve y compendiosa institución de la religión christiana, 1541; el Nuevo Testamento, 1543; Acta Concilii Tridentini, anno MDXLVI celebrati…, 1546; Historia vera de morte sancti uiri Joannis Diazii Hispani…, 1546): 1. Plutarco, Las vidas de dos ilustres varones…, (Vidas paralelas, como las tituló el autor), 1547; 2. Diálogos de Luciano, no menos ingeniosos que provechosos…, 1550; 3. Compendio de las catorce décadas de Tito Livio paduano, príncipe de la historia romana…, 1550; 4. Plutarco, El primero volumen de las Vidas de los ilustres y excelentes varones griegos y romanos pareadas…, 1551; 5. Historia verdadera de Luciano, traducida del griego en lengua castellana…, 1551; y Todas las décadas de Tito Livio paduano…, 1552. Es posible que haya intervenido también en el Libro de los comentarios de Gayo Julio César de las guerras de Galia, África y España…, 1549.68

El año 1550, dos antes de su muerte, fue particularmente prolífico, pues además de estas obras se publicaron también las traducciones de varios libros del Antiguo Testamento. Bergua Cavero indagó los avatares que acompañaron cada traducción y las situó en el contexto biográfico de Enzinas, lo que Nelson no hizo, por centrarse en la del Nuevo Testamento. La valoración de Menéndez y Pelayo en Historia de los heterodoxos

66 Ídem.

67 Ibid., p. 551.

68 J. Bergua Cavero, op. cit., pp. 214-216; y J.L. Nelson, Francisco de Enzinas (Dryander) and Spanish evangelical humanism, pp. 265-266.

españoles y en Biblioteca de traductores españoles (1952-1953) es muy interesante pues lo cita directamente. Sobre Plutarco afirma:

A pesar de la opinión de Boehmer en contra, todo induce a creer que la primera muestra que Enzinas divulgó de su Plutarco fueron las vidas de los dos illustres varones Simón (Cimón), griego, y Lucio Lucullo, romano, puestas al parangón la una de la otra... libro que apareció en 1547, sin fecha ni lugar de impresión, aunque los tipos parecen de la imprenta lugdunense de Frellon. Publicó el intérprete estas dos vidas como muestra de más ardua labor... prometiendo muy en breve sacar a luz toda la obra de Plutarco, la mayor parte de la cual estaba ya presta. Como el vocablo paralelas era aún desconocido en castellano, tuvo que explicar por un largo rodeo que “quería decir vidas de ilustres varones puestas en comparación, en balanza, en contienda, en similitud, en semejanza las unas de las otras, como si dijésemos, puestas al parangón las unas de las otras, la cual palabra no es tan familiarmente usurpada en nuestra lengua castellana como las otras; pero si de hoy más fuere usada, en entre los que se precian de hablar puramente, no será menos natural, propia y elegante, y será más significante que las otras

En la traducción procuró atender más a la gravedad de las sentencias que al número de las palabras; y por eso, más que el nombre de traductor merece el de parafraseador, puesto que intercala no sólo frases, sino hasta ideas propias.69

Se permite, además, algunas críticas al criterio literario de Enzinas y, al mismo tiempo, sitúa su tarea editorial en el contexto de su filiación religiosa:

Como Francisco de Enzinas admiraba sobremanera, y aún más de lo justo al biógrafo de Queronea, hasta el punto de decir “que entre todos los escritores que hasta hoy se hallan, así griegos como latinos... en este género de escritura, no hay ninguno que pueda ser comparado con la gravísima historia de las vidas del Plutarco”, no levantó mano de aquella luenga y dificultosa labor, y en 1551 hizo correr de molde El primero volumen de las vidas de illustres y excellentes varones Griegos y Romanos, publicado en Estrasburgo por Agustín Frisio, aunque hay ejemplares con diversas portadas y con o sin el nombre de Enzinas, según que habían de circular en país católico o protestante.70

De manera similar continúa su evaluación de las demás traducciones, incluyendo el dato de que posiblemente colaboró con Diego Gracián de Alderete (1510-1600), intérprete de Carlos V, quien se negó “a que sonara su nombre en un libro escrito por un hereje fugado de las cárceles y perseguido por el Santo Oficio. Para distinguir de algún modo el trabajo de Gracián, se empleó foliatura diversa; y como los ejemplares introducidos en

69 M. Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles. Erasmistas y protestantes. Sectas místicas. Judaizantes y moriscos. Artes mágicas. México, Porrúa, 1982 (“Sepan cuantos…”, 370), p. 138. Énfasis original. Cf. M. Menéndez y Pelayo, Biblioteca de traductores españoles. Santander, Fundación Ignacio Larramendi, 2021, www.larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idCorpus=1000&idUnidad=101094&posicion=1. 70 Ídem.

España no llevaban nombre del traductor, Gracián no tuvo reparo en declarar, al frente de su traducción de los Morales, que ‘algunas de las vidas eran suyas’”.71

Menéndez y Pelayo concluye: “En todas estas versiones es de aplaudir la gallardía unida a la precisión del lenguaje, no exento, sin embargo, de galicismos, y es de censurar la poca exactitud con que el autor traslada, y no porque dejase de saber, y muy bien, el griego, sino por la manía de amplificar y desleír. Sin duda se había propuesto formar una colección de clásicos griegos y latinos”. Esta opinión coincide con la de Bergua Cavero, quien sostiene: “Y efectivamente, las versiones de estas dos Vidas están trufadas de algo tan característico de Enzinas o, para ser más exactos, de una parte de sus traducciones como son las digresiones moralizantes o pedagógicas (‘ponderar con prudencia’), en algunos casos de gran extensión, de las que Aurelio Pérez Jiménez ofrece varios ejemplos muy significativos. […] Tampoco faltan alusiones a la clemencia y la humanidad de los gobernantes, en clara referencia a su propia situación como víctima de la intolerancia religiosa”.72

Nelson refiere la disciplina de Enzinas durante el tiempo que pasó en Wittenberg para combinar sus aficiones bíblicas con la intención de traducir a estos autores antiguos:

En Wittenberg lo llevaron a la casa de Melanchthon. Su nuevo preceptor le impuso un régimen de estudio centrado en la lectura de las Escrituras dos veces al día con miras a extraer sus loci communes, particularmente los temas relacionados con las promesas del Evangelio. Éste iba a ser al mismo tiempo un ejercicio devocional e intelectual. También debía estudiar teología dos horas por semana; con esto Melanchthon se refería a teología bíblica, más que dogmática. El resto de su tiempo lo dividiría entre asistir a conferencias de su elección y leer autores clásicos en casa. Debía concentrarse en el griego: dos días a la semana leyendo a Plutarco y traduciendo a Luciano, más una hora diaria leyendo el Nuevo Testamento y la Ética de Aristóteles. En los días festivos debía dedicarse a la oración y al estudio de los Salmos, et sic legas, ut quaeras ueram lectionem, simplicem, germanam et natiuam sententiam [“y lee así, para que busques una verdadera lección, una frase sencilla, auténtica y natural”] 73

71 Ibid., pp. 138-139.

72 J. Bergua Cavero, op. cit., p. 97. Cf. A. Pérez Jiménez, “La versión renacentista de la Vida de Cimón y Lúculo de Plutarco”, en J.C. Santoyo et al., eds., Fiduis interpres. Actas de las primeras Jornadas Nacionales de Historia de la Traducción. León, 1987, pp. 140-147.

73 J.L. Nelson, op. cit., p. 55. Versión propia. Nelson refiere un documento en latín: El modo y sistema de estudio, junto con un catálogo de lugares comunes, escrito todo por el señor Felipe Melanchton para uso de cierto español. En el año 42”.

La amplia práctica de la traducción de Enzinas muestra su gran capacidad para identificar obras dignas de ser vertidas al castellano en su afán, claramente humanista, de contribuir a la recuperación de autores clásicos que debían estar al alcance de los lectores/as de su tiempo, una tarea divulgadora bien arraigada en los ideales literarios e ideológicos que compartió con otros escritores y pensadores de su generación.

Las traducciones bíblicas (I): el Nuevo Testamento

No hay cosa más arrogante que un hombre, sea laico o sea letrado, se declare inmodestamente doctor de las cosas divinas, y por eso se debe permitir a todos el estudio pío y sobrio de la Escritura, sobre todo de aquellas cosas que vuelven la vida mejor. Si se cree lo que yo digo, el Evangelio será leído por los labradores, por los herreros, por los albañiles, por los tejedores, hasta por las mujeres públicas y sus rufianes, hasta por los turcos, en fin. Son necesarias las traducciones: ¿qué mal se ve en que los hombres repitan el Evangelio en su lengua materna, la que ellos entienden: los franceses en francés, los ingleses en inglés, los alemanes en su lengua, los indios en la suya? Nadie es tan obtuso que no pueda captar la filosofía evangélica y a1imentarse del pan de la palabra divina.74

ERASMO DE ROTTERDAM

En el campo de las traducciones bíblicas al castellano durante el siglo XVI, el nombre de Francisco de Enzinas figura como el del primero que tradujo el Nuevo Testamento. Ciertamente, como explica la profesora Els Agten, existieron otros esfuerzos notables por traducir la Biblia al idioma español, pero desde que surgió el “paradigma protestante”, definido así por Andrew Gow,75 se estableció una ruta firme en la que Enzinas y otros traductores desempeñaron un papel determinante:76 “Gow atribuye esta representación parcial de la posición católica a lo que él llama el paradigma protestante, según el cual a los fieles cristianos se les permitió leer la Biblia en lengua vernácula casi exclusivamente

74 E. de Rotterdam, Opera. Leiden, 1703-1706, t. VII. fols. 2º-4º, cit. por Carlos Gilly, “Erasmo, la reforma radical y los heterodoxos españoles”, en Tomás Martínez Romero, ed., Les lletres hispàniques als segles XVI, XVII i XVIII. Castellò de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2005, p. 259.

75 A. Gow, “Challenging the protestant paradigm: Bible reading in lay and urban contexts of the later Middle Ages”, en Thomas Heffernan y Thomas E. Burman, eds., Scripture and pluralism. Reading the Bible in the religiously plural worlds of the Middle Ages and Renaissance. Leiden, Brill, 2005, pp. 161-191.

76 E. Agten, “Las traducciones de la Biblia al castellano y la Reforma. Una empresa transfronteriza”, en Michel Boeglin, Ignasi Fernández Terricabras y David Kahn, dirs., Reforma y disidencia religiosa. La recepción de las doctrinas reformadas en la Península Ibérica en el siglo XVI. Madrid, Casa de Velázquez, 2018, https://books.openedition.org/cvz/5747?lang=es#ftn4. Cf. Ídem, “Francisco de Enzinas, a Reformationminded humanist with a vernacular dream: A Spanish translation of the New Testament”, en Reformation and Renaissance Review, vol. 3, núm. 14, 2013, pp. 218-241.

gracias a la Reforma protestante”.77 Dice Enzinas en su Memorias que “el Nuevo Testamento nunca fue leído en España hasta nuestros días” y también, en el prólogo a su traducción, que “en España, hasta sus días, las traducciones bíblicas en lengua vernácula habían sido inexistentes a pesar del honor y de la belleza del castellano, que él considera la mejor de todas las lenguas”.78

No obstante estas afirmaciones, hubo en España un buen número de traducciones, parciales o completas, de la Biblia en lengua castellana anteriores a los movimientos reformistas, pero sumamente controlados por la institución religiosa y la Corona. Desde las “biblias romanceadas” del siglo XIII hasta las traducciones parciales de los siglos XIV y XV, sin olvidar la Biblia Alfonsina (1280), pasando por las judías de ese segundo siglo, y llegando hasta las de Martín de Lucena y Gonzalo García de Santa María de fines del XV, para referirse a las que se hicieron en la Península. En julio de 1502, los Reyes Católicos “promulgaron una pragmática en la que, por primera vez en una ley, se establecía un control previo de las impresiones y se obligaba a los libreros a obtener una autorización para importar libros. Esta primera forma de censura recaía en la monarquía, aunque a veces fuera ejercida por eclesiásticos”.79 En el siglo XVI las prohibiciones se multiplicaron.

Fuera de España, los trabajos de traducción aumentaron: “A lo largo del siglo XVI, antes incluso de la aparición de los índices de 1551, 1559, 1583, 1584 y 1612 y a pesar de las múltiples prohibiciones en la Península, se habían preparado y publicado traducciones castellanas de la Biblia, principalmente por autores exiliados en Suiza, Italia y los Países Bajos, lo que las convertía en una empresa transfronteriza”. Agten subraya: