8 minute read

Arte e teatralità dell’inclusione sociale: intervista a Lorena La Rocca ........pag

L’arte e teatralità dell’inclusione sociale Intervista a Lorena La Rocca

di Elena Faccio

Advertisement

Lorena La Rocca collabora come docente con l’Associazione La Strada–Der Weg e in questa intervista ci accompagna - attraverso un racconto di vita personale e professionale - a conoscere il suo Lorena La Rocca intervento all'interno del progetto formativo “V.I.T.E Viticulture Integration Training Empowerment”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Lorena ha progettato e gestito il modulo TEAMBUILDING attraverso il metodo autobiografico, nel quale ha proposto tecniche di teatro sociale. Con la sua proposta formativa i partecipanti del corso, tutte persone con percorso migratorio, hanno lavorato su di sé, sulle loro risorse e hanno raccontato i loro viaggi personali.

Lorena per prima cosa ci racconti qualcosa di te e della tua professione? Ho trentotto anni, sono nata e cresciuta a Bolzano. Per quindici anni ho lavorato fuori provincia, tra a Torino, Bologna e Vienna, cercando di intersecare studi di tipo artistico-teatrale con il campo della salute e del sociale. Nel 2007 ho conseguito il Master in Teatro Sociale e di Comunità, sviluppando nel frattempo diversi progetti in ambito sanitario, nelle carceri minorili, nello sviluppo di comunità con il Social Community TheatreCentredell’Università di Torino. Successivamente ho studiato Programmazione delle Politiche Sociali, per orientare i diversi progetti artistici e culturali verso le esigenze specifiche

del Terzo Settore, nell’ottica dell’innovazione sociale. Dopo il lockdown ho avuto l'occasione di rientrare a Bolzano, per motivi familiari e legati alla gestione del mio figlio piccolo. Qui si stanno sviluppando percorsi molto interessanti sull’utilizzo della cultura come leva di innovazione nel sociale. Da giovanissima ho iniziato come attrice nel teatro d’arte, ma poi ho compreso di volere utilizzare la teatralità come strumento di incontro con persone in condizioni di fragilità, per comprendere i loro desideri e bisogni reali, rappresentandoli e potenziando risorse e possibilità. “Teatro sociale e di comunità”, lo puoi definire? Si tratta di una metodologia, ideata dall'Università di Torino, dopo anni di studio e osservazione di esperienze teatrali in contesti sanitari, socio sanitari, di comunità. Si tratta di percorsi immersivi ed esperienziali progettati e sviluppati in setting a matrice teatrale con gruppi di persone, anche fragili. I destinatari sono accompagnati nella rappresentazione di condizioni personali, storie di vita, pensieri o conflitti in una prospettiva di promozione delle risorse personali e relazionali, trasferibili nei propri contesti di vita quotidiana. La dimensione artistica agisce dando

forma estetica a quanto emerge dai partecipanti attraverso i linguaggi artistici più adatti a loro: fotografia, musica, arte visiva, danza vengono proposte dall’operatore per sollecitare il pensiero creativo dei partecipanti, utile a risolvere conflitti, ripensarsi e valorizzare le proprie competenze. I materiali espressivi che emergono in questi percorsi laboratoriali diventano spesso spettacoli, performance, eventi che si rivolgono alla comunità di

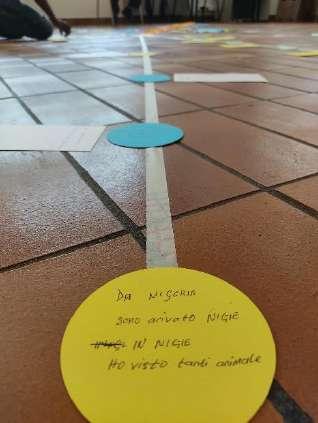

Le immagini che accompagnano l’intervista documentano alcuni momenti dell’attività laboratoriale

cittadini rinnovando lo sguardo sulla fragilità. La teatralità offre occasioni e modalità per ripensarsi, giocando con le proprie difficoltà e socializzandole in gruppo, per dare loro forma in un testo di vita con cui ripresentarsi al pubblico in maniera consapevole e con un rinforzo identitario importante. É un teatro che punta al benessere senza la

presunzione di voler essere terapeutico. Com’è nato il tuo incontro con il progetto VITE? La richiesta di collaborazione mi è arrivata proprio da te, Elena, mettendomi in contatto per la prima volta con l'Associazione La Strada–Der Weg. É stata una piacevole sorpresa incontrare gli spazi e le persone che lavorano all'interno dell'Associazione così come gli innumerevoli servizi. Abbiamo progettato, sulla base del confronto, un percorso con obiettivi ben definiti e una struttura flessibile, adattabile alla capacità e alla possibilità dei partecipanti di raccontarsi. Ci racconti l’esperienza formativa con il gruppo che hai incontrato? Che aspettative avevi? La prima volta che ho letto la definizione del modulo TEAMBUILDING attraverso il metodo autobiografico ho capito che c'erano grandi potenzialità. Sapevo che nel gruppo c'erano persone superstiti da viaggi piuttosto complicati se non drammatici. Il metodo del Teambuilding prevede di raccontare esperienze di vita in un contesto collettivo e gruppale. Dovevo in primo luogo osservare la disponibilità dei partecipanti a condividere esperienze personali. Inizialmente sono stati proposti dei giochi per promuovere l’incontro e lo scambio. Dal gioco simbolico si è passati alla dimensione espressiva per dare a tutti strumenti di comunicazione anche alternativi alla parola (gesto, canto, mimo). Siamo poi arrivati a condividere momenti di storia

ed esperienza individuale attraverso percorsi artistici in cui ognuno ha dato forma visiva al proprio viaggio, a quanto imparato in ogni tappa e in ogni difficile passaggio. Infine il racconto

della propria esperienza di fronte agli altri, usando oggetti, disegni, parole, canti, azioni. Ho studiato molto prima di affrontare questa formazione perché avevo bisogno di arrivare con una valigia di tecniche solide, che potessero aiutarmi a sintonizzarmi bene con il gruppo e lasciare loro un adeguato spazio di libertà. Quali sono stati i punti di forza del tuo laboratorio esperienziale? Perché la comunicazione è più efficace quando si usano forme alternative di espressività?

La dimensione espressiva consente di fare una serie di passaggi con i gruppi e con le persone. La tecnica del teatro sociale promuove modalità di comunicazione consapevole: non solo fare un'esperienza ma provare a comprendere come si è stati in quella esperienza e come sia possibile comunicarla. Diventare quindi autori del proprio testo di vita. Nel gioco si osserva lo stile di comunicazione del singolo in coppia e in gruppo, le sue competenze e risorse espressive e comunicative. Generalmente le persone che coinvolgiamo in questi percorsi sono molto deboli dal punto di vista dell'autostima e dell'autoefficacia. Spesso sono stati troppo impegnati nella sopravvivenza, per cui è importante mostrare come le loro fatiche contengano anche le loro risorse. Nella logica teatrale il gruppo diviene spettatore e comunità che osserva. La metafora del teatro è questa: si passa dal ruolo di attore al ruolo di spettatore-osservatore. È importante creare un clima di fiducia che consenta di affidarsi e fidarsi di chi osserva, affinché rinforzi la persona che si sta mettendo in gioco.

La presenza di più culture consente di leggere in maniera meno stereotipata alcuni simboli della cultura locale. Nel nostro caso abbiamo lavorato sul simbolo dell'UVAe sul viaggio dell'UVA, un percorso simbolico che si intrecciava con gli altri moduli tecnicoprofessionali. Cosa ti porterai via da questa esperienza? Ci racconti un particolare, un episodio, una situazione che ti hanno colpito durante il laboratorio esperienziale? L'incontro con il gruppo di V.I.T.E. è stato molto importante. Mi sono sentita collegata ai viaggi migratori e alle situazioni difficili che molti vivono. Mi sono sentita molto coinvolta come cittadina: è come se avessi visto fisicamente quello che nelle narrazioni mediatiche sembra così lontano. Mi ha colpita sentire i loro racconti, il resoconto della prigionia, il nodo della libertà per alcuni di loro ancora lontano. Mi ha colpita una ragazza che aveva con sé una bimba piccola e mi rendevo conto di quanto fosse brava a gestire molti aspetti pratici della sua vita, sola e con una creatura tanto piccola. Mi sono resa conto della straordinaria forza delle persone e anche di alcuni talenti teatrali nel gruppo. Con te ha lavorato anche Mauro Melissano, che coordina il progetto FARM e ti ha supportato come codocente, com’è andata la vostra collaborazione? Con Mauro c’è stato un bellissimo incontro umano. Mauroè un bolzanino di ritorno come me e nel nostro lavoro abbiamo trovato parecchi punti di

riflessione sulle storie di chi è arrivato a Bolzano da lontano. Abbiamo condiviso con il gruppo di lavoro alcuni momenti di racconto. Mi ha colpita molto la sua curiosità e la capacità di cogliere bisogni e potenzialità dei partecipanti, abbiamo inventato bei momenti assieme in questo percorso.

Per noi V.I.T.E. inaugura un nuovo percorso verso inclusione sociale e promozione dell’inserimento lavorativo delle persone con fragilità. Come possiamo immaginare nuove sfide e nuovi progetti che in futuro vadano in questa direzione?

Sicuramente mi sento di suggerire di cercare possibili azioni di formazione e inserimento lavorativo anche attraverso la dimensione culturale. La riflessione sulla lavorazione dell'UVA ci ha portati a parlare di Dionisio, Bacco, tradizioni locali come il Törggelen, cosa significa brindare. L'orizzonte culturale coinvolge pezzi di storia locale, costumi, consuetudini. Le curiosità di chi giunge da altri luoghi, la valorizzazione delle loro origini e delle loro tradizioni forse possono essere interessanti anche in termini occupazionali. Si può pensare a proporre visite turistiche guidate da persone immigrate, interventi professionalizzanti per immigrati in campo teatrale, anche di tipo manuale. Quando si parla di inclusione dobbiamo chiederci: includere dove e integrare con chi. L’intento del Teatro Sociale e di Comunità è offrire uno spazio in cui dare senso a ciò che viviamo, portarlo fuori, condividerlo attraverso i linguaggi dell’arte. Quel significato lo facciamo diventare performance, spettacolo e lo socializziamo, diventa materiale che parla a più persone, avvicina più persone, in modo diverso da una storia inventata: è la mia storia portata a te. Questa azione richiede quindi di “ripresentarsi” agli altri ricostruendo la propria storia e nutre il senso di autoefficacia e di autostima. Se c'è la possibilità di far diventare quel racconto un'esperienza artistica vera e propria e se la produzione artistica, come necessario, raggiunge una certa qualità, può inserirsi nel mercato culturale e diventare generativa di risorse anche economiche. Chiaramente tutto questo cambia un po’ la tradizionale concezione del “sistema cultura”. Quando parliamo di cultura e arte ci immaginiamo prodotti e luoghi dedicati (teatri, musei, cinema), che sono assolutamente fondamentali per tutti noi, ma la cultura può anche uscire dai luoghi dedicati per diventare strumento di promozione di

capacità, per educare alla salute, potenziare percorsi educativi e agire sul benessere. L'Agenda Europea della Cultura 2030 suggerisce questa intersezione tra cultura, salute e sociale per le possibilità, proprie dell’arte e della cultura, di creare relazioni, incidere sui comportamenti, creare coesione sociale, ricostruire relazioni, un’operazione oggi delicata e importantissima per tutti.

Elena Faccio