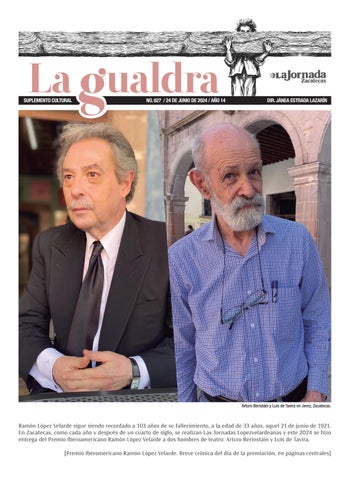

Ramón López Velarde sigue siendo recordado a 103 años de su fallecimiento, a la edad de 33 años, aquel 21 de junio de 1921. En Zacatecas, como cada año y después de un cuarto de siglo, se realizan Las Jornadas Lopezvelardeanas y este 2024 se hizo entrega del Premio Iberoamericano Ramón López Velarde a dos hombres de teatro: Arturo Berinstáin y Luis de Tavira.

[Premio Iberomericano Ramón López Velarde. Breve crónica del día de la premiación, en páginas centrales]

NO. 627 / 24 DE JUNIO DE 2024 / AÑO 14

SUPLEMENTO CULTURAL

DIR. JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

Arturo Beristáin y Luis de Tavira en Jerez, Zacatecas.

La Gualdra No.

Contenido Editorial

El Tomo I del libro Francisco Villa y el Villismo en Zacatecas. Estrategias militares, proyectos políticos y construcción de mitos, fue presentado el 22 de junio en el edificio de Palacio de Gobierno de la ciudad de Zacatecas. El libro fue coordinado por Veremundo Carrillo Reveles, Xóchitl del Carmen Marentes Esquivel y Fernando Villegas Martínez; y los comentarios estuvieron a cargo de Ma. de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura; y de Guadalupe Villa Guerrero, investigadora del Instituto Mora, quien recibiera este 23 de junio la Medalla al Mérito de Investigación Histórica de la Revolución Mexicana, en el marco de las actividades para conmemorar el Aniversario 110 de La Toma de Zacatecas; la moderación de la presentación la realizó el cronista del Estado, Federico Priapo Chew Araiza. El libro, de 165 páginas, fue editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, terminó de imprimirse en diciembre de 2023 y tiene un tiraje de 1000 ejemplares. En el prólogo Ma. de Jesús Muñoz Reyes, afirma que “Más allá de idolatrar o condenar los sucesos y personajes históricos, las conmemoraciones son una oportunidad para mantener viva la memoria de los pueblos; de continuar con el análisis y de darse la oportunidad de escuchar versiones de historias que parecieran ya agotadas y que por momentos se han tornado hacia perspectivas que el propio oficialismo pudiera instaurar, pero que en otros momentos la misma interdisciplinariedad permite entender los porqués y ampliar los horizontes de los estudios”.1

Felipe Ávila, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, señala que “Este libro se enmarca en las actividades conmemorativas del año de Francisco Villa el revolucionario del pueblo, decretado por el gobierno de la República para conmemorar en 2023 el Centenario de su fallecimiento. Es producto de un trabajo interinstitucional entre el gobierno de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura, y la Secretaría de Cultura del gobierno federal por medio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que organizamos el coloquio ‘Villa y el villismo en el estado de Zacatecas’, con la participación de destacadas y destacados investigadores”.2

Este libro contiene 8 de los 18 ensayos recibidos, que fueron dictaminados por espe-

cialistas pares en la materia en la modalidad de doble ciego, éstos conforman el Tomo I, y 9 ensayos más integrarán el Tomo II. A continuación, compartimos con ustedes el contenido.

1. “El primer Francisco Villa: génesis del mito”, de David Pinedo Almeida.

2. “Francisco Villa y la División del Norte: hacia una arqueología del conflicto”, de Angélica María Medrano Enríquez, Francisco Montoya Mar, Maby Medrano Enríquez y Alonso Pérez Juárez.

3. “La actividad política de Francisco Villa durante la Convención de Aguascalientes. Un Análisis de su centro de operaciones en Guadalupe, Zacatecas”, de Fernando Villegas Martínez y Sergio Daniel de Santiago Ortiz.

4. “El Centauro y la tierra. La política agraria de Francisco Villa”, de José Eduardo Jacobo Bernal.

5. “Las armas de Francisco Goitia durante la Revolución Mexicana”, de Jánea Estrada Lazarín.

6. “Contra Huerta, contra Carranza: Testimonio de un artillero de la División del Norte”, de José Enciso Contreras.

7. “Villa y la División del Norte durante la batalla de Zacatecas bajo la pluma del reporte Reginald Kann en el semanario L´Illustration, julio 1914”, de Xóchitl del Carmen Marentes Esquivel.

8. “Entre ¡Viva Villa! (1933) y ¡Vámonos con Pancho Villa! (1935): dos caminos para dibujar al Villa cinematográfico”, de Carlos Belmonte Grey.

Si usted desea saber de qué se trata el libro, puede leerlo en su versión digital en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en esta dirección: https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/2024_francisco_villa_yel_vilismo_en_zacatecas.epub

Por lo pronto, debo decir que me siento muy afortunada de compartir estas páginas con investigadores que admiro mucho. Gracias a Veremundo Carrillo Reveles, a Fernando Villegas y a Xóchitl Marentes por la convocatoria y el esfuerzo realizado para que este proyecto editorial llegara a buen puerto. Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín lagualdra@hotmail.com

1 Francisco Villa y el Villismo en Zacatecas. Estrategias militares, proyectos políticos y construcción de mitos, Tomo I, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM)- Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, México, 2023, p. 13.

2 Ibídem, p. 21.

Almácigo Ediciones: sello independiente para

[Premio a la mejor película en

4 5 7 6 8 3

Villegas Ilustraciones jvampiro71@hotmail.com

LA GUALDRA NO. 627 /// 24 DE JUNIO DE 2024 /// AÑO 14 La Gualdra es una coproducción de Jánea Estrada Lazarín y La Jornada Zacatecas. Publicación semanal, distribuída e impresa por Información para la Democracia S.A. de C.V. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio sin permiso de los editores.

2 627

Carmen Lira Saade Dir. General Raymundo Cárdenas Vargas Dir. La Jornada de Zacatecas direccion.zac@infodem.com.mx Jánea Estrada Lazarín Dir. La Gualdra lagualdra@hotmail.com Sandra Andrade Diseño Editorial Juan Carlos

Directorio

Luis de Tavira y Arturo Beristáin Premio Iberomericano Ramón López Velarde [Breve crónica del 19 de junio] Por Jánea Estrada Lazarín

Díaz: La otra historia Por Océano

autores de Oaxaca y Latinoamérica Por Jorge Pech Casanova

Zacatecas, una ciudad con estilos Por Oscar Eduardo Ríos Pereida

Sobre la serie de Cien años de soledad Por Adolfo Luévano

Desayuno en Tiffany’s, mon ku Celebración de la separación: Volveréis, de Jonás Trueba

la Quincena de los Cineastas en Cannes] Por Sergi Ramos

El arte de tomar café [Parte 2: La bebida medicinal que lo cura todo, o por lo menos lo aligera] Por Sigifredo Esquivel Marin

El arte de tomar café

[Parte 2: La bebida medicinal que lo cura todo, o por lo menos lo aligera]

6 Por Sigifredo Esquivel Marin

En sus inicios se creía que el café, al ser un producto divino, tenía poderes curativos mágicos. Uno de los hombres más sabios de la Edad Media, conocido en Occidente como Avicena, en su Canon de la medicina elogia las virtudes curativas del café. No se sabe bien cómo ni exactamente cuándo, pero se considera que los sufíes de Yemen que tenían intercambio con La Meca divulgaron el café; propiciando su difusión en Occidente. Cerca de las mezquitas se establecieron puntos de venta y de consumo donde peregrinos musulmanes propagaron el café por todo el orbe. Pronto el consumo del café se difundió por Europa. Se tienen las primeras noticias en 1573, de que fue Leonhard Rauwolf, botánico alemán que conoció el café en establecimientos en Siria y describió en sus relatos de viajero su preparación. Aunque también se atribuye a otro viajero de Padua, Próspero Alpino contar sus aventuras por Egipto, y a su regreso 1592, publicar un libro sobre plantas donde menciona e ilustra el bon o bun cuyos frutos sirven para preparar una bebida enigmática.

También tenemos noticias de que el científico inglés William Harvey, descubridor de la circulación de la sangre, fue asiduo consumidor del café en sus viajes de estudio en Italia al compartir la afición de compañeros de estudio árabes. Tal fue su amor al café, que a su muerte dejó en su testamento al Colegio de Médicos una herencia cafetalera consistente en 56 libras del preciado regalo divino para que sus colegas se reunieran cada aniversario para degustarlo. Posteriormente el empirista Francis Bacon alaba los prodigios del café según consigan franceses como Voltaire. A mediados del siglo XVII el consumo del café comienza a esparcirse como pólvora por toda Europa. Otro viajero francés de nombre Jean de Thévenot consigna en Dessein de Voyager el procedimiento para hacer una bebida por demás beneficiosa –según sus palabras:

Ponga agua hervir en un pocillo, cuando haya hervido añada café en una cuchara sopera rebosante, y cuando suba el hervor quite del fuego, o mejor darle vueltas con una cuchara para que no salga lo mejor. Cuando la ebullición se haya levantado suficiente, servirlo en tazas de porcelana (Lascasas Monreal 27).

para los que se mueven poco y cultivan las ciencias” (Lascasas Monreal 33). Un experto en gastronomía y café señala que:

El primer cultivo cafetero del continente americano fue emprendido por los holandeses en Surinam, en 1714, con plantas procedentes de Java. Si Holanda, país comerciante por excelencia, había conseguido anteriormente romper el monopolio yemenita y llevar el café a sus colonias del océano Índico, era lógico que aspirara a seguir obteniendo beneficios de este cultivo en sus colonias americanas. Así, la exclusividad del Yemen fue sustituida por la de Holanda con una fuerza mayor, ya que además de tener más tierras para cultivar, los holandeses tenían una red comercial y de transporte muy superior a las caravanas de la península arábiga. Holanda abrió el camino para que el café dejase de ser un producto escaso, pues desde esta fecha proliferaron los cultivos en América por parte de franceses y, sobre todo, de portugueses que hicieron de Brasil una fuente inagotable (Lascasas Monreal 33).

Río de palabras

Todos los viajeros elogian sus virtudes energizantes y curativas. También se cuenta que el rey español Carlos II el Hechizado y el rey de Francia Luis XIV firmaron importante acuerdo junto al río con una bebida consagratoria del Tratado del café. A fines del siglo XVII se publicó el emblemático, y nada breve, título Carta que escribió un Médico Cristiano, que estaba curando en Antiberi, a un Cardenal de Roma, sobre la bebida del Cahué o Café. El consumo del café se

fue difundiendo en toda Europa por sus efectos medicinales, a tal grado, que muy pronto se implementaría una pausa para el café universalmente conocida como coffee break, favoreciendo así, un almuerzo provechoso con mayor rendimiento al alcance de todas las personas. Un explorador llamado Pietro Verri le atribuye que: “El café alegra el alma, despierta el espíritu, es diurético para algunos, aleja el sueño a muchos y es particularmente útil

Entre los relatos míticos y leyendas fundacionales se cuenta que el teniente francés Gabriel Mathieu d´Erchigny de Clieu, después de zarpar de Nantes en mayo de 1723, se le atribuye el honor de introducir una planta de café en la Martinica no sin sortear dificultades y peripecias. Si bien, hay otras versiones que consideran que en la Guayana francesa ya había plantaciones de café traídas de contrabando de las colonias holandesas de Surinam. Tanto en Europa como en América, muy pronto, el café va a ser elogiado por sus atributos benéficos, no sin tener detractores por sus embrujos maléficos y heréticos, propiamente musulmanes. Parecería una anécdota chusca pero el consumo de café como bebida en Etiopía, uno de los lugares de origen, no fue permitido sino hasta el siglo XIX, irónicamente, por su consideración de ascendencia musulmana.

[Continuará]

24 DE JUNIO DE 2024 3

Retrato de Pietro Verri. Grabado en placa de cobre con pointillé, dibujado por Bramati y grabado por Sasso, tomado de “Serie de vidas y retratos de Personajes famosos de los últimos tiempos”, editada en Milán por Bettalli y Fanfani en 1815-3

Luis de Tavira y Arturo Beristáin

Premio Iberomericano Ramón López

Velarde

[Breve crónica del 19 de junio]

6 Por Jánea Estrada Lazarín

Ramón López Velarde sigue siendo recordado a 103 años de su fallecimiento, a la edad de 33 años, aquel 21 de junio de 1921. En Zacatecas, como cada año y después de un cuarto de siglo, se realizan Las Jornadas Lopezvelardeanas y este 2024 se hizo entrega del Premio Iberoamericano Ramón López Velarde a dos hombres de teatro: a Luis de Tavira y a Arturo Beristáin. El miércoles 19, antes de recibir el premio, llegaron temprano a Jerez e hicieron un recorrido por la Casa Museo del poeta, acompañados por Marco Antonio Campos -quien recibiera la condecoración en 2010-.

Luego, caminaron al Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, para conocer a la patrona del pueblo del poeta, quien escribiera: “Señora: llego a ti / desde las tenebrosas anarquías / del pensamiento y la conducta, para / aspirar los naranjos / de elección, que florecen / en tu atrio, con una / nieve nupcial... Y entro / a tu Santuario, como un herido / a las hondas quietudes hospicianas / en que sólo se escucha / el toque saludable de una esquila”. Ahí, alguien contó que la figura de la virgen de la Soledad había resultado dañada por un incendio hace tiempo y que sólo conservaba las manos y la cara de la original, lo demás había tenido que ser sustituido (el cuerpo y el vestuario).

Después de la visita al Santuario, en el acto formal de premiación el poeta Marco Antonio Campos dio lectura a un texto recientemente publicado por

Juan Villoro y dio paso Javier Acosta, quien además de poeta fue actor hace algunos años, para realizar la alocución a los galardonados, en representación del Comité Colegiado para otorgar el premio; en ese discurso, Javier se refierió a De Tavira y a Beristáin como “quienes desde el mundo del teatro han sido también dos importantes inspiradores de la vida y obra de nuestro poeta, lo han hecho suyo como hacemos nosotros las obras que nos interpelan y ensanchan nuestra mente y nuestra experiencia vital…”, posteriormente recordaría también que así como el poeta, el lector y el actor hacen su propio poema en el momento de la intepretación, “Jerzy Grotowski decía que el actor es un mártir que nos hace gestos desde la hoguera; es decir, que tiene que actuar en la escena mientras se consume la pira de las pasiones verdaderas […] siempre me acuerdo del actor y del artista cuando leo a López Velarde expresar su más intenso y absoluto propósito: ‘Yo anhelo expulsar de mí cualquier palabra, cualquier sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos’ […] y un actor dice ‘no leeré nada, no diré nada que no venga desde la combustión de mis huesos’”, esto nos hizo después recordar la escultura de la virgen de la Soledad cuyos “huesos” también fueron consumidos por el fuego y sigue ahí, en el Santuario.

Esta ceremonia de premiación, celebrada en el Teatro Hinojosa de Jerez, Zacatecas, ha sido una de más emoti-

vas de las que tenga memoria; después de que las autoridades gubernamentales -Dulce Muñoz, directora del Instituto Zacatecano de Cultura; Hamurabi Gamboa Rosales, titular del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; y José Humberto Salazar Contreras, presidente municipal de Jerez- entregaran en compañía de los poetas Marco Antonio Campos y Javier Acosta el premio correspondiente, los discursos de Arturo Beristáin y de Luis de Tavira fueron más que encomiables.1

Por la tarde, en el Museo Zacatecano, la conferencia magistral impartida por los premiados convocó a gran parte de la comunidad teatral de Zacatecas; fue muy grato constatar que ahí se reunieron lo mismo quienes tienen más de tres décadas dedicados a las artes escénicas que a quienes están iniciando su carrera profesional en este camino.

La participación de Arturo Beristáin y Luis de Tavira comenzó cuando este último habló de la lección más importante que le ha dado el teatro: “la altísima condición que alcanzamos cuando hacemos reunión y la reunión es este aquí (de los que estamos) y dónde estamos”, de acuerdo con él, el teatro tiene la capacidad de reunirnos y eso es lo que el teatro nos invita a experimentar: llegar a la reunión con el propósito de descubrir lo que tenemos en común. Beristáin continuó haciendo un recuento de cómo en algún momento fue concebida la construcción de tea-

tros al lado de las clínicas del IMSS, porque estas últimas están destinadas a curar el cuerpo, pero en esos teatros se curaba el espíritu; es una lástima, dijo, que hoy estén abandonados: “en la representación teatral se hace un proceso de catarsis para la purificación espiritual. Si soy capaz de identificarme estoy a un paso de la empatía y eso me hace persona. En el teatro el corazón de todos los actores late al mismo tiempo; cuando pasa eso en la representación teatral viene la catarsis y por un segundo el universo entra en armonía. Qué responsabilidad es estar en el escenario”, dijo.

Después hablaron de cómo había sido el proceso de montaje de la obra teatral que, en torno a la obra poética de Ramón López Velarde, fue concebida en 1982, “Novedad de la patria”; y compartieron con el público asistente cómo se había tratado casi de “un milagro”, pues fue hecha por encargo y sólo tuvieron, en aquel momento, de tres semanas para hacerlo, tenían poco tiempo, pero, dice De Tavira: “Lo que teníamos era el poema”, y así, partieron de que la estructura de la “Suave patria” es una estructura teatral.

“Esa aparente estructura es un engaño, lo que hay ahí es una parodia de opereta… entonces al intentar escenificar ese poema descubrimos que debajo estaba escondida una escena… él [RLV] cifra y nos deja la tarea de descifrar. […] la obra central fue crear los personajes; el teatro es el arte de la personificación, no hay manera de

LA GUALDRA NO. 627 4

Iberoamericano RLV

Premio

Arturo Beristáin y Luis de Tavira en el Museo Zacatecano. Imagen de Comunicación Social del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde,

dramatizar si no hay persona –‘Y persona es máscara’, dice Beristáin-. Lo que identificamos fue una serie de voces cifradas, lo primero que tuvimos que resolver fue encontrar a los personajes de esa patria íntima y fuimos encontrando quién era quién”, nos contó Luis de Tavira.

Arturo Beristáin recordó que De Tavira le pidió a los actores participantes que contaran una historia que no conociera nadie, sin compartirla con nadie. “Sí- dijo Luis de Tavira-, en la obra todos los actores estaban haciendo una maleta… cada uno tenía su historia secreta, lo que respetamos es que ninguno sabía, ni yo, cuál fue cada una de las historias secretas de cada personaje”.

El teatro no cuenta historias, no es narrativo, de acuerdo con Luis de Tavira “la narración está en pretérito, la escena se trata de lo que no ha sucedido todavía y de pronto sucede o sucede que no sucede. Yo les digo: hace falta que ejerciten más la bifrontalidad; ignora el personaje en qué para la escena, el actor sí lo sabe, el personaje no. El actor debe ser capaz de que el personaje no sepa qué va a pasar […] seguimos haciendo el teatro en una escena de barbarie; la razón principal del teatro es la de humanizarnos o al menos permitirnos que salgamos de la reunión un poco menos inhumanos. No hay nada más político que el teatro; el

teatro es un hecho político. Política es el sujeto de la polis; lo central del teatro es en sí mismo un bien común, su razón es construir el bien común, es decir: la consciencia. Mientras sigamos encontrando el motivo para hacer una reunión, entonces hay esperanza en este escenario de barbarie que vivimos hoy”. La conferencia terminó y el público les dio una cálida ovación; no los dejaban ir; nosotros compartimos con ustedes, para finalizar, las frases con las que concluyeron esa noche:

“Hay ciertas ciudades en nuestro país como San Luis Potosí, Jerez, Zacatecas y Aguascalientes que reflejan lo que decía el poeta: ‘Patria, te doy de tu dicha la clave: sé siempre igual, fiel a tu espejo diario’”. Arturo Beristáin

“Mi enorme gratitud por estar aquí, por recibir este inmenso regalo y por estar aquí en esta ciudad. Hoy yo me siento jerezano, no sé si con derecho o sin él. Pero esta reunión devuelve la esperanza, uno llega a Zacatecas o a Jerez y tiene uno la tentación de llamarlas ‘el edén subvertido’.. pero Malcolm Lowry [por su parte] termina con una advertencia en Bajo el volcán: ‘¿Le gusta a usted este jardín? Es suyo. Evite que sus hijos lo destruyan’, con esto concluyo yo también”. Luis de Tavira

Premio Iberoamericano

5 24 DE JUNIO DE 2024

RLV

1 Ver el video de la premiación aquí: https://www.facebook.com/janea.estrada/videos/1324891858889308/?idorvanity=970223483031751

Visita al Santuario el día de la entrega del Premio Iberoamericano Ramón López Velarde. Foto de Rosy Robledo.

Arturo Beristáin y Luis de Tavira recibieron el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde el 21 de junio de 2024. Foto de Comunicación Social del IZC

Díaz: La otra historia

6 Por Océano

Libros

José Luis Trueba Lara nos entrega en esta nueva novela la historia de un hombre controvertido hasta nuestros días, el que gobernó por más años a la nación mexicana y el que vivió en una de las épocas más convulsas de México.

En esta semblanza novelada, Díaz habla en primera persona y nos lleva hasta su infancia. A los recuerdos de su padre, un hombre católico y ferviente franciscano que de alguna forma influyó, junto a su padrino que era sacerdote, para que él ingresara al seminario. Sin embargo, Porfirio desertó para estudiar leyes gracias a la ayuda de su mentor Marcos Pérez, abogado cercano a Benito Juárez.

Porfirio fue un alumno sobresaliente y también un gran militar, se unió a las filas del ejército para apoyar la causa liberal. Fue miembro de

la masonería y tras la Guerra de Reforma obtuvo los más altos rangos en el ejército. Libró con honores varias batallas más y su ambición política creció hasta proclamarse presidente de México en 1867.

Su gran amor fue su sobrina Delfina, se casó con ella por poder y luego por la Iglesia, apenas un día antes de su muerte. En 1881 conoció a Carmen, la mujer que desposó y con la que vivió hasta el final de sus días. Carmen nunca le dio hijos, pero le dio todo el abolengo y refinamiento de la alta sociedad mexicana.

Los hechos de su presidencia hasta el destierro son narrados con aspectos poco conocidos de su biografía. Datos que permiten entender los aciertos y pecados de un hombre de carne hueso que modificó la vida de una nación entera.

* José Luis Trueba Lara (Ciudad de México, 1960) es escritor y editor. Hoy, si no hay mal clima —y si tampoco es fin de semana—, dará clases en la universidad; y si esto no ocurre, seguramente estará durmiendo la siesta mientras se acurruca en los brazos de su esposa. Ha publicado una buena cantidad de libros: reportajes, novelas, cuentos, ensayos y antologías (los mal pensados dicen que ya anda cerca de los cien). En Océano ha publicado: Moctezuma (novela), Malinche (novela), Hidalgo. La otra historia (novela), Juárez. La otra historia (novela) y Díaz. La otra historia (novela).

Almácigo Ediciones: sello independiente para autores de Oaxaca y Latinoamérica

6 Por Jorge Pech Casanova

En abril de 2024, surgió en Oaxaca una nueva propuesta editorial independiente: Almácigo Ediciones, que se dio a conocer rápidamente con la publicación de dos poemarios: Hermoso mundo de pecado (Jorge Pech Casanova) y Saharasia, de la propia Tello Méndez. Al mes siguiente apareció Afuera está el abismo, de Antonio Pacheco, y en junio ha aparecido la coedición Reinventar el mundo con las niñeces, obra colectiva coordinada por los investigadores Gabriela Magistris y Santiago Morales. Si bien Almácigo Ediciones pone énfasis en publicar autores originarios o residentes de Oaxaca, la aparición en México del libro de Magistris y Morales marca el inicio de la expansión de esta editorial independiente hacia el ámbito latinoamericano, al ser una coedición con los sellos argentinos Chirimbote y Ternura Revelde, así como con el Programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco.

Así, Almácigo cuenta ya con cuatro títulos que además de dar una muestra de la literatura que se escribe actualmente en Oaxaca, difunde un manifiesto para la educación alternativa dirigido a padres y madres de familia, pero que a los docentes de un sistema educativo tan dogmático como el mexicano les convendría examinar con atención.

Almácigo Ediciones retoma la experiencia de sus integrantes en otros procesos de elaboración de libros, ya

sea en la autoría, edición, diseño o impresión. Los editores de Almácigo abonan este proyecto en el que “imaginamos que cada libro publicado es una semilla que ha florecido, pero que para crecer necesita de las manos de lectores que pongan en circulación las ideas de las páginas, que lean atentamente y compartan los textos”.

La renuencia de Almácigo Ediciones a recurrir a subsidios oficiales afirma su vocación de independencia, contrastando con otras instancias de publicación que en México se hacen pasar por independientes, pero en realidad dependen de subvenciones oficiales. La alternativa por la que opta Almácigo no es obligatoria, pero dice mucho de la ética del sello en un momento en que es necesario abandonar falsas posturas de independen-

cia, como la que sostuvieron hasta hace poco, con desvergüenza e impostura, casas editoriales largamente beneficiadas por el Estado, las cuales pronosticaron un retorno al oficialismo que no ocurrirá. Mediante sus líneas editoriales, Almácigo Ediciones da a conocer en dónde quiere poner su apuesta: la colección “Raíces Literarias” publicará poesía y narrativa escritas desde Oaxaca. La colección “Micelios” “es un llamado a volver a la pausa, la calma, los cuidados. Volver a lo íntimo y a la fuerza de lo minúsculo para procurar nuestro bienestar. Sabemos que los tiempos que corren demandan un aceleramiento y desconexión de nuestros vínculos, necesidades, afectos, deseos”. Por ello, los textos que publicará la colección “Micelios” pro-

piciarán la reconexión con esos vínculos, necesidades, afectos y deseos. La colección “Reverdecer” de Almácigo Ediciones se basa en la convicción de que es posible construir nuevas formas de ser y estar en el mundo, mediante textos que cuestionen la violencia y el despojo del sistema actual, o que contribuyan a construir nuevos mundos, mientras que la colección “Retoños” está dedicada a las niñeces: “libros escritos por y para las infancias y para repensar nuestra relación con las niñeces”. Los tres primeros títulos de Almácigo Ediciones son parte de la colección “Raíces Literarias”, y el quinto título de la editorial (en preparación) sumará un volumen de cuentos de Liana Pacheco, escritora feminista.

LA GUALDRA NO. 627 6

Zacatecas, una ciudad con estilos

6 Por Oscar Eduardo Ríos Pereida*

Sin duda alguna, la historia de las ciudades se puede abordar desde diferentes aristas. Una de ellas, la que se abordará aquí, es a partir de sus edificios y los estilos artísticos que adornan sus fachadas. En efecto, a lo largo y ancho del Centro Histórico de Zacatecas se pueden encontrar edificaciones que –ya por sí mismas- ofrecen una cronología que ayuda a entender mejor la historia de la ciudad. Comenzando por el norte, se pueden encontrar edificaciones del siglo XVIII, son peque-

ñas casas de “taza y plato”, mismas que, por estar cercanas a la salida de las minas, sirvieron para casa habitación de los mineros. Su arquitectura es sencilla, compuesta principalmente por una puerta y una ventana. De este tipo es la arquitectura civil que predomina en la capital zacatecana y que la acerca, en cuanto a tipología y características formales, con algunas ciudades del Bajío, siendo Querétaro la de mayor parecido. Respecto a la arquitectura barroca, además de los templos principa-

les, está el Palacio de los Condes de Santiago de la Laguna, hoy Palacio de Gobierno, y la casona de don Manuel de Rétegui, la cual parece regresar a un barroco más sobrio y “clásico”, denominado por Manrique como “neóstilo”, quizá en reticencia a la llegada del neoclásico. Algunas fincas guardan detalles barrocos como guardamalletas y molduraciones en sus cornisas, pero son las menos.

El neoclásico, se manifiesta en la Casa de Moneda, el antiguo Real Colegio de San Luis Gonzaga y el templo de la Santa Escuela, por mencionar algunos ejemplos, aunque en el siglo XIX se continuaron edificando casonas con gran influencia de este estilo, mismas que se aprecian en la Avenida Guerrero y Calle Tacuba. En esta misma centuria, pero ya en el Porfiriato, surgió una arquitectura ecléctica con gran influencia francesa, donde conviven en las fachadas abundantes ornamentaciones y la incorporación de los nuevos materiales constructivos. La mayoría se localiza en la Avenida Hidalgo.

El Art Nouveau, se puede apreciar en la herrería de diversos balcones,

Sobre la serie de Cien años de soledad

6 Por Adolfo Luévano

Gabriel García Márquez tuvo siempre una buena relación con el cine. Cuando era joven y comenzaba su carrera como periodista, por ejemplo, redactó durante cierto tiempo una columna dedicada a la crítica de películas. Más tarde, también hizo varios trabajos como guionista. De modo particular, es célebre su colaboración con Carlos Fuentes en la adaptación de El gallo de oro, relato de Juan Rulfo. Además, varios libros suyos han sido llevados a la pantalla grande: El coronel no tiene quién le escriba, El amor en los tiempos del cólera, Memoria de mis putas tristes. Pero, a pesar de esto, es bien sabido que a García Márquez la buena voluntad para con el cine se le acababa cada vez que éste empezaba a coquetear con Cien años de soledad. Era como si el colombiano, de pronto convertido en un padre celoso, le dijera: “Mire, señor don Celuloide, si usted gusta puede meterse con todas mis novelas, pero a Soledad no me la toca”.

Y sin embargo hace algunos años, desde luego después de su muerte, nos enteramos de que estaba produciéndose una serie basada en Cien años de soledad. Según Rodrigo García Barcha, hijo de García Márquez y productor de la serie, el principal reparo que su padre le solía poner a la adaptación cinematográfica de esta novela era la estrechez temporal, es decir, le parecía que llevar el relato entero al

así como en el esgrafiado de algunas fachadas. Sobresalen tres esculturas que se encuentran en una casona cercana al Teatro Calderón, pues tienen gran influencia de los carteles de Mucha, así como una pequeña portada ubicada en la Calle “de Abajo”. El art decó parece hacerse presente en sólo una edificación, la cual albergó en su momento la tienda “El Globo”.

La arquitectura contemporánea se localiza en la Avenida González Ortega, misma que fue trazada con esa finalidad: modernizar la ciudad sin afectar el casco histórico. Igualmente, lo neocolonial se hace presente al inicio de la Avenida Hidalgo y en un edificio que ahora es una institución bancaria.

Vida virreinal, porfiriana y contemporánea se encuentran conjugadas en la ciudad de Zacatecas, mismas que se pueden comprender a partir de su arquitectura, sobre todo si ésta es entendida como un texto y no simplemente como manifestaciones artísticas hechas por moda.

*Doctorado en Estudios Novohispanos

Foto tomada de: https://lapalabra.univalle.edu.co/cine-con-el-amor-no-se-juega-gabriel-garcia-marquez-entre-la-realidad-y-la-ficcion/

formato convencional de una película era imposible sin mutilarlo cruelmente, y él jamás aceptaría esto último. Pero en tiempos recientes, con el éxito de las series –que en muchos casos tienen el aspecto de películas larguísimas, sólo que fragmentadas en capítulos, como las novelas–, la idea de llevar Cien años de soledad a las pantallas por fin se tornó viable. Ahora bien, creo que muchos lectores de García Márquez esperamos con más recelo que entusiasmo el estreno de la serie de Cien años de soledad. Tenemos motivos válidos para presentir que el resultado será un flaco homenaje a uno de los libros más

trascendentes, ya no de la literatura colombiana ni de las letras hispanoamericanas, sino de toda la lengua española. Y es que, hasta ahora, a decir verdad, ninguna de las películas basadas en los libros de García Márquez ha estado a la altura de éstos. Al menos a mí siempre me queda la sensación de que algo valioso y esencial se extravía cuando el contenido de cualquiera de sus libros es trasladado de las páginas a los fotogramas. Sin lugar a dudas, el cine puede contar los hechos que componen la historia de Cien años de soledad. Puede desenredar el relato y contárnoslo de manera lineal, o bien, contárnoslo

tal cual aparece en el libro, pues los espectadores sabremos ordenárnoslo en la cabeza, igual como hacemos cuando leemos la novela. Y, claro, con la tecnología de que ahora disponen los cineastas, los pasajes mágicos no serían difíciles de materializar con el realismo necesario. Pero el encanto de Cien años de soledad no radica nada más en su historia, su estructura y su fantasía realista. Hay algo que me parece inherente a la literatura y, por tanto, imposible de desprenderlo para trasladarlo al cine: es el aspecto estético de la lengua, por supuesto. Así que… ya veremos.

Arquitectura Series

24 DE JUNIO DE 2024 7

Desayuno

en Tiffany’s, mon ku

Celebración de la separación: Volveréis, de Jonás Trueba [Premio a la mejor película en la Quincena de los Cineastas en Cannes]

6 Por Sergi Ramos

La crisis de 2008 afectó gravemente a la sociedad española en general, y a la industria del cine en particular. El movimiento de los Indignados, que movilizó a buena parte de la juventud española, surgió como reacción a la crisis, contra sus responsables financieros y políticos. Supuso un intento de reanudar con las utopías políticas perdidas, en particular generando nuevos espacios y modos de acción, discusión y decisión.

Formas de creación colectiva

En este contexto, y hasta cierto punto como consecuencia de éste, algunos cineastas intentaron desarrollar otras formas de creación, buscando a la vez una mayor independencia en relación con la industria, y un funcionamiento

más colectivo. Algún ejemplo de esto podría ser una parte del cine de Isaki Lacuesta, o la aparición de colectivos como lacasinegra (del que fue miembro Elena López Riera, también presente en la Semana de la Crítica) o Los Hijos. A pesar de carecer del componente político de algunos de los ejemplos anteriores, el cine de Jonás Trueba surge en el mismo periodo y conecta con algunos de estos presupuestos. Como él mismo lo explicó después de la proyección de Volveréis, presentada en La Quinzaine: “Me gusta la idea de la repetición para el cine, lo trabaja bien, nosotros filmamos en los mismos lugares, con las mismas personas delante y detrás de la cámara. Lo hemos convertido en el funcionamiento de la película”. Una concepción del cine próxima a la de una familia, como lo

evidencia además la presencia en un papel importante de Fernando Trueba, padre real de Jonás y referente del cine español desde los años 1980.

Comedia y repetición

Toda la película está basada en la repetición de una misma situación: Ale y Álex son una pareja que ha decidido separarse, pero organizando una fiesta para celebrarlo. El grueso de la película está formado por las reacciones diversas de familiares y amigos al sorprendente anuncio, puntuándolo con la misma frase "Pero estamos bien, eh", que instaura un gag recurrente, que funciona bien como motor de la comedia.

La ruptura produce lógicamente rechazo y resentimiento en la pareja, aunque lo que domina sigue siendo la

complicidad y el diálogo, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. Afirmó el director que “llevar a cabo fiesta de separación, acaba siendo una manera de hacer algo juntos pasándoselo bien, después de mucho tiempo. Hay una interrogación sobre el lenguaje, teníamos en mente las comedias de remariage, teorizadas por Stanley Cavell, en las que las parejas se van a separar, pero hablan mucho. El espectador no tiene ganas de que se separen, y por lo que ocurre le da ganas de que vuelvan a estar juntos”.

Amor y rodaje

El tratamiento viene dado también por una marcada dimensión meta cinematográfica, del cine dentro del cine, ya que Ale y Álex están implicados en distintos rodajes. Esto se inspira de la experiencia reciente de la actriz y guionista, Itsaso Arana, en la realización, con la notable Las chicas están bien: “Creo que esta experiencia inspiró al personaje. Está en el estado de la postproducción y de odiar a tu material y a ti misma, esa desesperanza”.

La presencia del cine dentro del cine sirve como elemento lúdico (la inserción de algunos fotogramas invertidos, los reencuadres al empezar un plano), pero también funciona como metáfora de la relación amorosa a la hora de decidir cómo montar y editar una película, cortando o ensamblando sus fragmentos, o pintando un retrato del revés. Este planteamiento aporta una gran frescura a la película, y permite evitar un cierto ensimismamiento presente a veces en el cine de Jonás Trueba, como consecuencia de esa metodología de trabajo que a veces puede funcionar también como un círculo cerrado.

8 LA GUALDRA NO. 627 / 24 DE JUNIO DE 2024 Cine

Forograma de Volveréis, de Jonás Trueba.

Jonás Trueba, director de Volveréis, premio a la mejor película en la Quincena de Cineastas en el Festival de Cannes

Presentación de Volveréis del director Jonás Trueba, premio a la mejor película en la Quincena de Cineastas en Cannes