“Junto con dos series presentadas en exposiciones anteriores (Rituales atmósferas, en 2000, y Ce Acatl: cuando las piedras hablaron, de 2005), Mentiras. Paisajes tentativos forma una trilogía que ratifica la capacidad de Coronel Rivera para captar la energía de los elementos constructivos y arquitectónicos, transformándolos en imágenes donde podemos identificar los signos que mira al deambular como el flaneur atento que es. La inmediatez de la fotografía le ha permitido captar con vivacidad la inmensa potencia visual de la piedra, ese elemento primordial, casi invisible de tan cotidiano, que es en nuestro entorno”.

Alejandro Castellanos

[Más sobre la exposición Mentiras. Paisajes tentativos, de Juan Rafael Coronel Rivera, en esta edición]

SUPLEMENTO CULTURAL NO. 570 /// 17 DE ABRIL DE 2023 /// AÑO 12 DIR. JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

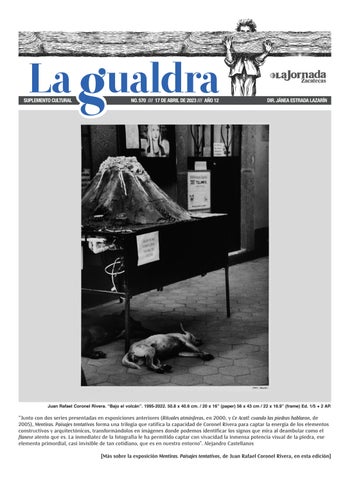

Juan Rafael Coronel Rivera. “Bajo el volcán”. 1995-2022. 50.8 x 40.6 cm. / 20 x 16” (paper) 56 x 43 cm / 22 x 16.9” (frame) Ed. 1/5 + 2 AP.

SUPLEMENTO CULTURAL NO. 570 /// 17 DE ABRIL DE 2023 /// AÑO 12 DIR. JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

Juan Rafael Coronel Rivera. “Bajo el volcán”. 1995-2022. 50.8 x 40.6 cm. / 20 x 16” (paper) 56 x 43 cm / 22 x 16.9” (frame) Ed. 1/5 + 2 AP.

La Gualdra No.

El Rey Chanate Ediciones es un proyecto independiente zacatecano. Desde hace más o menos 10 años tuve noticia de que se encontraba ya en operaciones y ofrecían en aquel entonces servicios editoriales, edición y corrección de textos y empastados artesanales. Poco tiempo después, me enteré de que sacarían una revista de nombre Revista Inservible, también de carácter independiente, y en 2015 lanzaron una convocatoria para que “académicos, estudiantes, artistas plásticos, fotógrafos, escritores, trabajadores, políticos, asociaciones civiles, colectivos y público en general” participaran en la convocatoria en la que pedían enviar textos, gráficos e ilustraciones, lo que habla que desde entonces de un fuerte carácter inclusivo para conformar una colectividad que considerara las distintas expresiones intelectuales y artísticas relacionadas, siempre, con el pensamiento crítico y las formas nuevas de expresión y conocimiento.

El nombre de “Chanate” para nombrar al colectivo editorial que después de convertiría también en galería, es de lo más acertado e ingenioso porque se trata de un pájaro muy común en nuestra región, parecido al cuervo por el color brillante y negro de sus plumas, y por el tipo de canto que utiliza para comunicarse con otros ejemplares de su misma especie; es tan peculiar y fuerte el ruido que emiten que puede ser escuchado a grandes distancias, de ahí que también se conozca como pájaro clarinero. Digamos también que es un pájaro con ciertos tintes artísticos no sólo por su figura y porte estético, sino porque canta y además “baila” cuando es menester. Su alto sentido de adaptabilidad le confiere la posibilidad de sobrevivir en distintos entornos, incluso el urbano; el chanate es, si se me permite el término, un ave en extremo inteligente. Qué buen nombre eligieron y qué buen equipo han conformado los integrantes de este colectivo; a quien conozco más, por su trayectoria en las artes plásticas y en la literatura, es a Óscar Edgar López, pero sé que lo integra también Manuel Domínguez Caldera y que desde un inicio estuvo conformado además por Bardo Gama y Edgar Ibarra, quienes han seguido colaborando con el proyecto; a ellos seguramente se han sumado más personas de las cuales desconozco el nombre completo, pero va para todos ellos mi felicitación y deseos de que continúen con su labor de manera exitosa.

Decía en un inicio que surgió como una empresa cultural dedicada a los servicios editoriales, pero luego se convirtió en un espacio cultural más grande que incluyó también, en la sede del Callejón del Moral No. 107, en el centro histórico de Zacatecas, una galería. El pasado sábado 15 de abril, justo el día en que se festeja el Día Mundial del Arte, celebraron su sexto aniversario con una exposición colectiva. Gonzalo Lizardo fue el padrino de esta celebración y comparto con ustedes las palabras que les dedicó en su muro de FB: “Ser invitado como padrino del Rey Chanate me convierte (supongo) en compadre de Óscar Edgar, Mariel, Manuel, Edgar, Amandina: sus principales animadores. Es un honor (y un agradable compromiso) apadrinar este proyecto contracultural, independiente, que cumple seis años de labor continua. He colaborado con ellos, he asistido a sus eventos, y lo considero un espacio muy generoso, un nido muy hospitalario donde se promueven las artes visuales, la música y la literatura con un entusiasmo admirable. Un proyecto con una personalidad bien definida, ajeno a la usura y la avaricia que caracterizan a cierto tipo de arte. Por su espíritu lúdico y dionisíaco, por su visión provocadora, por su espíritu bohemio tan contagioso, brindo hoy por mi nuevo ahijado, el Rey Chanate, y le deseo una larga vida, repleta de alegría, de amistad y de mucha, mucha poesía”.

Seis años de labor continua en un proyecto cultural como el del Rey Chanate han implicado mucho trabajo y esfuerzo, por eso tener un espacio como este en Zacatecas es algo que deberíamos de celebrar todos; ahora que se habla constantemente de la economía naranja y de las industrias creativas, aquí tenemos un ejemplo de que emprender en áreas relacionadas a la cultura y las artes es posible, y sostenerlo durante más de un lustro también. Yo también le deseo larga vida al Rey Chanate, porque en Zacatecas son cada vez más necesarios espacios como éste, en el que el arte, la libre expresión, la buena voluntad y el esfuerzo son constantes y los resultados también.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

lagualdra@hotmail.com

Contenido

Carmen Lira Saade Dir. General

3

Mentiras. Paisajes tentativos, de Juan Rafael Coronel Rivera [curador Alejandro Castellanos] en Patricia Conde Galería, CDMX Por Jánea Estrada Lazarín

Byung-Chul Han o la debacle de capitalismo por extenuación Por Sigifredo Esquivel Marín

5

La presa, de Kenzaburō Ōe Por Jesús Ugarte Vázquez Un propicio reencuentro Por Ana Mónica González Fasani

Un poco de sangre Por Andrea Garza

6

Carlos Mal: ese andar donosamente por la vida Por Ernesto Castro 4 7 8

Raymundo Cárdenas Vargas Dir. La Jornada de Zacatecas direccion.zac@infodem.com.mx

Jánea Estrada Lazarín Dir. La Gualdra lagualdra@hotmail.com

Sandra Andrade Diseño Editorial

Juan Carlos Villegas Ilustraciones jvampiro71@hotmail.com

2 LA GUALDRA NO. 570 /// 17 DE ABRIL DE 2023 /// AÑO 12 570

La Gualdra es una coproducción de Ediciones Culturales y La Jornada Zacatecas. Publicación semanal, distribuída e impresa por Información para la Democracia S.A. de C.V. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio sin permiso de los editores.

Directorio

Editorial

Carlos Mal: ese andar donosamente por la vida

6 Por Ernesto Castro*

“La realidad es una broma que ya me está poniendo nervioso”, escribió el poeta Ricardo Castillo en el segundo lustro de los ochenta. Hace bastante tiempo de ello y la realidad sigue aún montada en su silla a todo desboque, y no ha parado aún. Seguramente desde antes de que Castillo poetizara con la realidad, cada generación ha adoptado criterios diversos que les han auxiliado a sobrellevarla, a sobrevivir a ella.

Para paliarla se han abierto extremos, desde los que tratan de dominarla con agresividad, hasta los que se dejan fluir por y en ella. El arte, el lenguaje, la escritura, la creación (en cualquier género: poesía, narración, crónica, periodismo) siempre será, me parece, la mejor manera de espulgarla, mostrarla, criticarla y, tal vez, tratar de cambiarla. Pienso que no se exagera al decir que el acontecer tiene en el lenguaje, más que en la imagen, a su más fiel aliado y crítico al mismo tiempo.

Periodismo gonzo

Con ínfulas de antropólogo, cruzo el riesgo de opinar que toca a la generación del escritor Carlos Mal (Sonora, 1980) desmitificar “la verdad”, luego de haber causado estupor y sustos paralizantes a las pasadas. Las crónicas contenidas en Rodear la Tierra (y andar por ella), (Typotaller, 2022) –satánico título extraído del libro bíblico de Job– se despliegan dentro del llamado “nuevo periodismo”, específicamente del denominado “gonzo”, que es una forma de darle a la realidad el lugar que se merece.

Y es que, desde mi punto de vista, la hostilidad acontecida a nuestro alrededor, y más en estas fechas –donde quienes ejercen el periodismo se han vuelto la incomodidad de criminales y anticriminales– hace germinar la resistencia como método periodístico en la misma proporción que se amenaza la libertad de expresión. Es ahí donde el periodismo gonzo de Mal toma parte donosamente, con la guasa y el sarcasmo a flor de piel.

En este caso remito a la crónica XIV “Narcoiris doble”, en la cual narra una emboscada de sicarios en la que el autor y su acompañante se ven inmersos y que sirve de fondo para argumentar que la descomposición social de nuestro país está desde su fundación, y que quizá ni desfundándolo haya una solución ecuánime (“Sí, con esto digo que no hay solución porque el país está mal desde el inicio”).

El viaje y la fuga

Llegar al hecho noticioso influenciado por la fuga, esto es el uso extremo de sustancias y el humor es otra de las características del trabajo gonzo. Pero

¿qué es el humor y los excesos sino una peculiar manera de poner énfasis en las cosas que nos importan o sostienen la existencia humana? El recurrir a las drogas como una forma de llegar al meollo de los asuntos –superfluos e importante– no es nuevo. Y esto se ve en la crónica IX “Periodismo idiota: mi entrevista con el Dalai Lama”, donde nace el personaje de Carlos Mal (“[¿]La Verdad es tan importante como mi verdad[?]”).

En este mismo esquema incorporo la crónica X, “El okapi: criptozoología para principiantes”, o el texto XII, “Yo soy el baile del diablo”, donde, en este último, el autor, agobiado por los uppercut de los sinsentidos, recurre a los discursos preclaros de cabezas espirituales para aquietar o estabilizar narcóticamente los arranques existenciales. Pero… sorpresa… templo cerrado (“Vuelva el sábado, hoy no hay consulta”).

Comparto con Mal una cercanía regional en cuanto a cuna de nacimiento y también esa experiencia casi traumática de la infancia de ver cada año, tradicionalmente, el despliegue de bailarines ataviados con vestimentas blancas y ondeantes, máscaras y látigos en épocas de la Semana Santa que describe en la crónica VIII “La Semana Santa yaqui es antisemita”.

De chico los “fariseos” formaban parte de mis pesadillas. A medida que uno va creciendo se entera que son parte de una tradición regional ecléctica, pero no por ello se descalifica la idea del autor de tener bases judeofóbicas.

Destaco como elemento importante la presentación del volumen, estéticamente cuidado, además de que las ilustraciones al interior son de la misma mano de quien esgrime con lucidez las ideas que se concatenan en las catorce crónicas del libro.

Hay en los textos de Rodear la tierra… dos espadas desenvainadas que se encuentran como en un combate y que le dan tensión y personalidad a la obra, por un lado, el hecho periodístico, por otro, la subjetividad y creatividad del autor.

El libro arropa esa esencia, mezclada con una búsqueda de un sentido del porqué nuestro tiempo en este plano. Es un romance entre el lenguaje, las ideas y el desplazamiento, es decir, el viaje (“Los viajes sirven para una cosa: para aprender a odiar el mundo con fundamentos”).

Sobre el autor

Carlos Mal es escritor, artista visual, dibujante de cómics, muralista, diseñador gráfico, periodista gonzo, actor y profesor de Literatura, Geografía y Arte. Estudió Literaturas Hispánicas en la Universidad de Sonora y en la Universidad de Arizona. En 1998 fundó el Club Chufa, un movimiento cultural de van-

guardias que aboga por la destrucción del regionalismo y de la ética y estética bohemia. De 2010 a 2013 vivió en París, donde concibió y escribió la novela gráfica La República de Sonora, completada en 2015 y publicada como libro electrónico en 2022. Ganó el Concurso del Libro Sonorense 2019 con Pianos en llamas y el mismo concurso en 2020 con Rodear la Tierra (y andar por ella). Su obra inédita incluye cómics, teatro, novela, poesía,

ensayo, cuento y canciones. Aunque ha viajado por todo el mundo y su mente a veces parece atrapada en las sombras del cinismo, en realidad vive en el rincón más feliz del mundo, la Casita de las Luces, en Hermosillo, Sonora, y aunque el mundo parecería ser su patria, en realidad sólo honra la bandera de su esposa Susana y la de sus dos gatos, Amita y Amito, ante quienes se quita el sombrero, titilante de amor y gratitud.

17 DE ABRIL DE 2023 3 Libros

* Ernesto Castro es escritor y corrector de textos. Escribe para Cuarto de Guerra y ha colaborado con Partidero, en Guadalajara.

Carlos Mal.

Arte

Mentiras. Paisajes tentativos, de Juan Rafael Coronel Rivera [curador Alejandro Castellanos]

en Patricia Conde Galería, CDMX

Talamontes Editores y Patricia Conde Galería presentan la exposición Mentiras. Paisajes tentativos, de Juan Rafael Coronel Rivera. La exposición tiene tres núcleos temáticos: I. La creación de las montañas, II. Bajo el volcán, y III. Una montaña mágica más; en los que se muestra una serie de fotografías en plata sobre gelatina con la curaduría de Alejandro Castellanos, quien dice al respecto en el catálogo de la exposición: “Junto con dos series presentadas en exposiciones anteriores (Rituales atmósferas, en 2000, y Ce Acatl: cuando las piedras hablaron, de 2005), Mentiras. Paisajes tentativos forma una trilogía que ratifica la capacidad de Coronel Rivera para captar la energía de los elementos constructivos y arquitectónicos, transformándolos en imágenes donde podemos identificar los signos que mira al deambular como el flaneur atento que es. La inmediatez de la fotografía le ha permitido captar con vivacidad la inmensa potencia visual de la piedra, ese elemento primordial, casi invisible de tan cotidiano, que es en nuestro entorno”.i

Juan Rafael Coronel Rivera (Ciudad de México, México, 1961), ejerce los oficios de poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, crítico e historiador del arte, curador, etnólogo y editor. Su labor profesional se inició como curador, con el cargo de asesor etnográfico de la muestra Máscaras de México, exposición que se presentó en Italia, Austria, Bélgica y Alemania de 1981-1993. Ha realizado más de 100 muestras como curador independiente sobre temas antropológicos, etnográficos y de arte plástico mexicano. Las últimas dos exhibiciones en las que ha participado son: Arte de los pueblos de México. Disrupciones indígenas en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. Realizó el concepto curatorial de la Sala experimental Rafael Coronel en Museo Rafael Coronel-Ex templo de San Francisco en Zacatecas, México. Ha escrito y participado en 148 libros y libros catálogos. El más reciente es tequitqui, una colaboración con Julia López. Como poeta, narrador y fotógrafo es autor de los poemarios La luna y otros círculos (México, Envidia, 1989), Animales domésticos (México, Envidia, 1991), Dead Placebo (minuta) (México, Envidia, 2000), African Jamboree (México, Talamontes Editores, 2010), Las cuatro esquinas del fuego (México, Talamontes Editores, 2015) y Llegamos hambre (México, Talamontes Editores, 2021); así como del libro de relatos Neuróticos y otras tripas (México, Talamontes Editores, 2018). Desde 1995 se ha dedicado a la fotografía, en este campo cuenta con los fotolibros Rituales atmósferas (México, Envidia, 2000) y Ce Acatl: Cuando las piedras hablaron (México, Envidia, 2005) y La Plaga Un análisis visual alrededor del turismo (México, Talamontes Editores, 2019). Juan

La inauguración se llevará a cabo el jueves 20 de abril a las 18:00 horas en la Galería Patricia Conde (General Juan Cano 68. Col. San Miguel Chapultepec, CDMX).

LA GUALDRA NO. 570 4

6 Por Janea Estrada

Juan Rafael Coronel Rivera. Foto Cristina Kahlo

Juan Rafael Coronel Rivera. Horno ensombrerado. 1995-2022.

Rafael Coronel Rivera ha recibido diferentes premios y distinciones nacionales e internacionales.

El curador de la exposición Mentiras. Paisajes tentativos dice también que “La iconografía de Juan Rafael Coronel Rivera tiene su origen en una etapa muy precisa de la fotografía suscitada en los años ochenta del siglo pasado, cuando la retórica documental fue cuestionada por la experimentación con el medio, generando nuevas maneras de pensamiento sobre las imágenes. Las montañas de Juan aluden a un complejo proceso mental desarrollado por autores como Laura Cohen o Gerardo Suter –que Coronel Rivera aprecia como referentes en sus inicios en el difícil arte fotográfico–, quienes desbordaron la práctica habitual de la fotografía, creando alegorías cuando aún se asociaba el realismo con la verdad y la ficción con la mentira”.ii

Mentiras. Paisajes tentativos, de Juan Rafael Coronel Rivera. Curaduría de Alejandro Castellanos, "Metáfora de la montaña", catálogo de la exposición, Talamonte Editores, Patricia Conde Galería, CDMX, 2023, p.4.

ii Ídem.

“Estaba yo buscando una imagen iconográfica contundente que no estuviera muy usada, y esta me gustó por la repetición y la referencia: en cada esquina puedes ver una imagen así, además por la estructura de los montículos de arena, que son como escenografías de una montaña por eso el título de la muestra, por que son falsas. Como historiador del arte he escrito sobre la metáfora de la montaña en la obra de algunos artistas. La montaña es el asiento primero de los Dioses, es la primera silla, y yo tengo además pasión por las sillas, por su forma. Hay otro antecedente: en los años ochenta y noventa comenzamos mi papá y yo a ver un tipo de cerámica novohispano (hay piezas antiguas desde el siglo XVI hasta XIX), que se le llama Curas del mal aire. Cuando se compraron los primeros lotes, don Fernando Benítez dijo que eran nacimientos tequitqui. Después me puse a investigar (tenía una Curas del mal aire de los Soteno y de una mujer que las hacía en el estado de Morelos ¿Felipa Hernández Barragán?) y uno de los elementos más interesantes que vi en estos conjuntos de figuras es que contienen montañas, con símbolos como vienen en el códice de la Tira de Peregrinación, y entonces todas estas imágenes, además de paisajes de montañas de Best Maugard que comentas, tienen que ver con la serie que presento ahora”.

Arte

17 DE ABRIL DE 2023 5

Juan Rafael Coronel Rivera

Juan Rafael Coronel Rivera. Fotometría de una ala. 1995-2022.

Juan Rafael Coronel Rivera. Montaña y tramoya II. 1995-2022.

Juan Rafael Coronel Rivera. La música de las cordilleras. 1995-2022.

Filosofía

Byung-Chul Han o la debacle de capitalismo por extenuación

En Internet podemos ver su imagen, la de un hombre maduro con cola de caballo y mirada enigmática. Cultiva la imagen de un hombre oriental relajado, elegante y meditabundo. Con la publicación de La sociedad del cansancio (Barcelona, Herder, 2012), el pensador y ensayista alemán-coreano Byung-Chul Han se ha vuelto todo un bestseller, en la obra despliega toda una arqueología de la modernidad donde nos muestra cómo el sujeto moderno ahora es un Prometeo cansado, extenuado, cansado, agobiado, auto-explotado. La sociedad del cansancio no es sino la sociedad del rendimiento, de la autoexplotación. Desde entonces no ha dejado de publicar y de volverse una estrella mediática. En su más reciente obra breve, como todas, Capitalismo y pulsión de muerte (Barcelona, Herder, 2022) Byung-Chul Han nos presenta una imagen apocalíptica del capitalismo actual. El crecimiento y desarrollo capitalista nos recuerda a un paroxismo de muerte, la vitalidad que finge oculta una catástrofe mortal, la producción se asemeja a la destrucción, el fascismo y estado de excepción descritos por Benjamin describen el funcionamiento de la megamaquinaria capitalista hoy. Crecimiento y auto-destrucción se identifican. El capitalismo canaliza y pone a trabajar a la muerte y la pulsión de muerte se convierte en su combustible. Las fuerzas productivas se despliegan como fuerzas destructivas y viceversa:

El capitalismo genera una poderosa pulsión de muerte, pues le quita la vida a la vida. Su afán de una vida sin muerte acaba siendo mortal. Los zombis del rendimiento, del fitness o del bótox son fenómenos de la vida no-muerta. El no-muerto carece de toda vitalidad. Sólo la vida que asume la muerte es realmente viviente. La histeria por la salud es la manifestación biopolítica del propio capital. El capital muerto destruye el mundo viviente. En eso consiste la pulsión de muerte del capital. El capitalismo es dominado por una necrofilia que transforma la vida en cosas inertes (Han 2022, 15).

El rechazo actual a la muerte no es sino el rechazo a la propia vida. La inmortalidad implica pagar con la vida un pacto fáustico que empeña y empaña al ser humano viviente en su totalidad. La conciencia de muerte intensifica la conciencia vital, la negación de aquélla es directamente la negación de ésta. El capitalismo actual es una industria de muerte, una

necropolítica global que toda lo mata, lo utiliza, lo consume y lo tritura convirtiéndole en desechos. De ahí que la vida que niega la muerte “se niega a sí misma. Lo único que nos libera de una paradoja de una vida sin muerte es una forma de vida que devuelve la muerte a la vida: estamos demasiado vivos para morir y demasiado muertos para vivir” (Han 2022, 21). El sistema neoliberal actual o sociedad de control (para decirlo con Deleuze), ya no sigue un modelo represivo como en las sociedades disciplinarias (descritas por Foucault), ahora seduce, nos conquista y aliena desde nuestra interioridad e intimidad, ejerciendo una sutil colonización cuasiinvisible e imperceptible: “El neoliberalismo convierte al trabajador oprimido en un empresario libre, en un empresario de sí mismo. Hoy todo el mundo es un empleado autoexplotado del empresario que él mismo es. Todo el mundo es señor y siervo de una misma persona” (Han 2022, 24). Hemos interiorizado el policía y el modelo de represión como auto-vigilancia, mejor dicho, ahora se lee como una suerte de empoderamiento del sujeto narcisista. El auto-gobierno interioriza e integra las formas más extremas de auto-aniquilación y autoexplotación. Los regímenes neoliberales reconducen la libertad a la dominación de sí mismo. Individuos agotados, auto

alienados, depresivos, aislados, fragmentados, despolitizados no se puede concebir ninguna imagen libertaria de sí y de la sociedad. El diagnóstico pesimista y apocalíptico del pensador coreano-alemán redunda en un pronóstico por demás derrotista la revolución y el pensamiento revolucionario ha sido integrado al orden imperante y concluye: “Hoy no es posible ninguna revolución y el comunismo como mercancía es el fin de la revolución” (Han 2022, 29). La revolución revoluciona, acelera, el despliegue de una subjetivación acrítica, fragmentada y parcial. Según esto ya no es posible ninguna acción social desinteresada: “Hoy no hay una multitud cooperante e interconectada que se alce como una masa crítica y revolucionaria global. Más bien sucede que la soledad del empresario de sí mismo aislado e individualizado constituye la forma actual de producción. Con individuos agotados, depresivos y aislados no se puede formar ninguna masa revolucionaria” (Han 2022, 28). Una masa fragmentada acrítica y despolitizada no hace ninguna revolución, pero sujetos individuales y colectivos que ahora mismo están luchando por otro mundo aquí y ahora. El modelo capitalista no es uniforme, tiene grietas y líneas de fuga, aunado a que la pro-

ducción de subjetivaciones, aunque tiene una tendencia a su estandarización y aplanamiento, despliega un conjunto de procesos y prácticas múltiples, diversos, divergentes. Y por ende también sería factible repensar otras imágenes del mundo y de los sujetos donde la revolución e insurrección sean pan nuestro de cada día. Y aceptar el capitalismo actual como posición política realista no es sino abdicar en la lucha de cualquier posible transformación del orden terminando por ser cómplice acrítico y conformista del estado de cosas existente. El pensamiento crítico, la imaginación, la creación, la lucha por la autonomía y la reflexión son elementos cardinales de nuestra propia condición humana, no podemos ignorar su potencial de metamorfosis continua e inmanente. El mismo pensador alemán-coreano reconoce que para él “la filosofía es un intento de proyectar una forma de vida totalmente distinta, de probar otros proyectos vitales aunque sea mentalmente” (Han 2022, 111), el pensamiento crítico no se puede reducir únicamente a un juego mental de imaginar otro mundo posible y dejar las cosas tal y como están, pues el verdadero poder de la imaginación crítica reside en la posibilidad de transvaloración de todo lo existente –tal es la enseñanza de Nietzsche, Marx, Freud y la teoría crítica.

LA GUALDRA NO. 570 6

6 Por Sigifredo Esquivel Marín

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900).

Byung-Chul Han.

La presa, de Kenzaburo Oe

6 Por Jesús Ugarte Vázquez

La figura del soldado transforma el entorno en un sitio distinto. Los niños comienzan a crearse una idea del prisionero el cual, deshumanizado por las circunstancias deplorables en las que se encuentra capturado, da una apariencia de monstruosidad y barbarie. El simple hecho de parecer tan diferente a cualquier persona en la aldea es motivo de asombro, sobre todo para el protagonista que, por curiosidad, empieza a acercarse más al soldado. En esa interacción descubrirá que el soldado es otra persona como él, es decir, es alguien que puede sentir y pensar. Lo reconoce como enemigo, pero, sobre todo, como alguien igual a él. De esta forma comienza a empatizar con el soldado, al punto de integrarlo dentro de la sociedad. Los habitantes de la aldea empiezan a normalizar su presencia. Sin embargo, se mantiene su condición de prisionero hasta que Chupatintas, quien es el vínculo entre las decisiones del gobierno civil y la aldea, de la noticia sobre qué hacer con el soldado.

Octavio Paz

visión monstruosa que implicaba una distancia; más tarde, sufriendo la traición del soldado.

Kenzaburō juega con el concepto de presa. Lo más lógico es pensar que la presa es el soldado, incluso porque el padre del protagonista es un hábil cazador. Pero también el protagonista se vuelve presa en el momento más álgido de la historia. Podemos ir más allá y decir que el concepto de presa, como algo que está cautivo, puede relacionarse a la situación mental en la que termina el protagonista. El niño ya no vuelve a jugar y no ve el mundo de la forma inocente como antes lo hacía. Se vuelve cautivo de esa realidad inhóspita producida por la guerra. La muerte del otro se convierte en la posibilidad de su propia muerte.

Libros

Kenzaburō Ōe es un autor que vivió su infancia durante la Segunda Guerra Mundial. Su visión de la guerra quedó impregnada de imágenes y sensaciones que posteriormente se reflejaron en su literatura. A temprana edad, muestra su habilidad para relatar historias, una capacidad que fue fomentada por su abuela quien, siguiendo una tradición de narradores de mitos folclóricos, despertó en el joven autor un gran interés por la creación narrativa. Así es como comienza la gran historia del autor ganador en 1994 del Premio Nobel de Literatura y que, además, encontró en México un refugio literario que enriqueció su panorama de lecturas al descubrir a Rulfo, a Reyes y a Paz.

Los temas abordados por varios autores de la posguerra buscan reconocer en el hombre aquello que nos hace humanos y encontrar, después del tormento de la guerra, el origen de nuestra verdadera identidad. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se buscó la restructuración del orden, pero también se reflexionó sobre los

alcances de la crueldad que podemos ejercer. La otredad se volvió un tema relevante, ya que se reconoció la capacidad del otro para modificar las condiciones materiales de nuestro entorno. Jean-Paul Sartre, cuyas ideas influyeron de manera importante en las obras de Kenzaburō, escribió a finales de la Segunda Guerra Mundial sobre las implicaciones que tiene el otro sobre la vida del individuo.

El otro es el ser que descubrimos y nos descubre. El ejercicio de estar frente al otro y reconocerlo se convierte, al mismo tiempo, en el ejercicio de reconocernos a través del otro.

La presa, novela escrita en 1958, retrata de manera magistral esta cuestión. La historia se desarrolla en una zona rural de Japón, donde la mayor parte de las personas se dedica al campo y a la cacería. El protagonista de la historia es un niño que empieza a relatar los hechos que cambiaron su vida, a partir del accidente que sufre un avión militar estadounidense que se estrella contra una montaña. El único sobreviviente, un soldado negro, es capturado por los pobladores.

La presa tiene la capacidad de trasladarnos a la mente del protagonista que, desde su visión infantil, empieza a comprender el significado de la guerra. La madurez del niño está marcada por los eventos trágicos que surgen del conflicto que representa la presencia del enemigo en la aldea. El protagonista no vuelve a ser el mismo después de descubrir en el soldado a ese otro que lucha por sobrevivir. Hacia el final de la obra, los sucesos se tornan hostiles y violentos. La guerra deja entrever la capacidad que tiene de convertir a los hombres en seres abominables, capaces de las mayores atrocidades. El niño, que antes de eso comprendía todo como una mera exploración inocente, un acercamiento, un contacto con otro ser que empezaba a mostrar indicios de ser dócil, enfrenta el irremediable peso del conflicto bélico.

Esta transformación de niño a hombre es distinta a la que se llega a advertir en otro de los personajes de la obra. Morro de Liebre, por ejemplo, demuestra un interés sexual que no comparte el protagonista. El camino hacia la adultez es transitado de forma distinta, pero en ambos casos se da a través de reconocer en el otro la posibilidad de ser algo más. En este caso, Morro de Liebre busca la posibilidad de transitar hacia su forma adulta mediante el juego sexual que mantiene con las niñas, en cambio, el protagonista sufre la transición por medio del dolor. En principio, confiando en el soldado negro, viéndolo como un humano igual que él, desmitificando esa

La muerte sirve como un puente que traslada al protagonista hacia una realidad alterna. Existe un punto de no retorno que lo convierte en un adulto más en la aldea. La obra se destaca por situarse justo en este acontecimiento, donde sabemos lo que queda atrás y advertimos que, a partir de ese momento, la muerte trasformará las acciones del protagonista. Al final, las diferencias se difuminan cuando la muerte llega y no hace distinciones.

17 DE ABRIL DE 2023 7

Kenzaburo Oe

Kenzaburo Oe, La presa, Colección Panorama de narrativas, Ed. Anagrama, Barcelona. 2000.

[…] la otredad es ante todo percepción simultánea de que somos otros sin dejar de ser lo que somos y que, sin cesar de estar en donde estamos, nuestro verdadero ser está en otra parte.

Un propicio reencuentro

Ana Mónica González Fasani

Gratitud, alegría, esperanza, son algunos de los muchos sentimientos que llenaron mi visita a la ciudad. Zacatecas, de cantera y plata, me pareció más hermosa que nunca. Gratitud a mis amigos que me recibieron con cariño y también a la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades de la UAZ que me permitió compartir mis investigaciones recientes. Alegría, porque encontré una universidad en crecimiento, que ha construido edificios propios, de grado y de posgrado y esperanza porque con alumnos y maestros que apuestan a la superación no se puede más que alcanzar la excelencia.

Llegué a la ciudad por primera vez hace treinta años, simplemente de visita y al año siguiente, cuando se inició el programa de Maestría en Estudios Novohispanos me inscribí en él. La Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, Argentina, unidad a la cual pertenezco y trabajo me otorgó la licencia para realizar el posgrado. La licenciatura en Historia de la UAZ me tuvo como profesora los años que viví allí y mi estancia culminó con la obtención del anhelado título. Formé parte, junto a otros compañeros, de la primera generación de maestría en Estudios Novohispanos.

Si bien he vuelto en más de una ocasión sólo esta vez pude disfrutar de un tiempo completo para caminar, visitar museos, perderme en los callejones y alegrarme con amigos a los que considero familia. En esta oportunidad me asombró el crecimiento de la ciudad, incluyendo en ésta al municipio de Guadalupe, las obras viales realizadas, el nuevo campus universitario, la construcción de la llamada Ciudad Gobier-

Un poco de sangre

Óscar no toma en serio a la literatura, pero hoy en día ¿quién toma en serio a la palabra? Dentro de su obra Sensacional de sangre sobre la banqueta (Editorial Laplace, 2023), retoma el lenguaje popular; no excomulga lo “ñero”, pero tampoco bendice aquello que consideramos “culto”. La pluma de López no se nutre de un simple tintero, sino de la misma vena, de la masacre que riega los adoquines. Nos habla desde la víscera: boca arriba y sin ningún tipo de máscara o mordaza, en función de la fantasía, llega al lector especialmente al joven y sensible.

López nos deja en bandeja de plata un pedazo de carne al alcance de cualquier hocico —el texto como su autor— no se oculta en parnasos idílicos. La literatura, bien nos muestra Óscar, es carne, y por fuerza no debe haber ningún desperdicio. Su

no, los diversos fraccionamientos que ofrecen múltiples oportunidades para quienes quieren comer bien y realizar compras.

En materia académica, compartí con los alumnos del doctorado en Estudios Novohispanos algunos aspectos de mis estudios sobre el monacato femenino que espero puedan haberles sido útiles. Si bien la ciudad de Zacatecas no contó durante la colonia con institutos femeninos quise destacar ciertos aspectos sobre sororidad y relaciones sociales presentes en la comunidad de carmelitas descalzas de San José, en Córdoba (Argentina), desde su fundación hasta el siglo XVIII, aplicables a otros contextos. Pude explicar que entrar en un convento exigía un cambio radical en el estilo de vida, la adquisición de un nuevo nombre y un hábito monacal, y el abandono de todos los valores y bienes mundanos. Allí las monjas oraban por la comunidad de hombres y mujeres que estaban fuera de sus muros. Pero también los conventos proveían oportunidades prácticas, ya que eran lugares donde se recibía educación y se adquirían habilidades domésticas. Igualmente, ofrecían un refugio para las mujeres solteras y una salida laboral para aquéllas de origen humilde que entraban para asistir a las monjas o para realizar servicios domésticos y trabajos manuales. Compartí que, en contraposición con los lazos de sangre, los vínculos espirituales establecidos, eran eternos y, por lo tanto, indivisibles. No tengo lazos de sangre con Zacatecas, sin embargo, se han tejido unos muy fuertes y espero que indivisibles. Gracias, ciudad, y hasta la próxima visita.

*Profesora-investigadora, Universidad Nacional del Sur (Argentina). Invitada del DEN-UAEH-UAZ.

escritura es divertida e incómoda, como un trago de lejía; no se conforma con tomar el vaso, tiene que romper la copa y beber los cristales, es menester para que exista una sensacional. La sangre como una protagonista fundamental, como una extensión del sadismo, y a su vez, la daga —o la pluma— penetrante y la palabra magra; intimidad y daño unidos a la estética de la sangre.

El gusto por la sangre nos muestra la otra naturaleza, lo que somos: maestros asesinos y pervertidos. Ese vivir tan insoportable como insulso. Óscar nos ofrece carne y sangre, y no contento con eso, nos deja con ganas de seguir degollando a la razón. La cuestión en la obra de López es, ¿les incomoda el brillo de los intestinos o les encanta fulgor de la plata que los sostiene?

LA GUALDRA NO. 570 // 17 DE ABRIL DE 2023 8

Libros

Humanidades

6 Por

6 Por Andrea Garza

SUPLEMENTO CULTURAL NO. 570 /// 17 DE ABRIL DE 2023 /// AÑO 12 DIR. JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

Juan Rafael Coronel Rivera. “Bajo el volcán”. 1995-2022. 50.8 x 40.6 cm. / 20 x 16” (paper) 56 x 43 cm / 22 x 16.9” (frame) Ed. 1/5 + 2 AP.

SUPLEMENTO CULTURAL NO. 570 /// 17 DE ABRIL DE 2023 /// AÑO 12 DIR. JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

Juan Rafael Coronel Rivera. “Bajo el volcán”. 1995-2022. 50.8 x 40.6 cm. / 20 x 16” (paper) 56 x 43 cm / 22 x 16.9” (frame) Ed. 1/5 + 2 AP.