11 minute read

Johel Montero Zambrana

SABERES LOCALES PARA LA RESILIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Johel Montero Zambrana*

Advertisement

RESUMEN

La funcionalidad de los saberes locales y la alteración de fenómenos del cambio climático provoca que las estaciones del año y la producción agropecuaria cambien gradualmente. Los ríos y lluvias no caen en la época natural y las aves fueron desapareciendo; es decir, estos animales ya no actúan como un bioindicador. En cuanto a rituales, costumbres, la práctica es total, como el culto a la Pachamama en retribución a la actividad productiva de la tierra. La resiliencia climática se asocia al aprendizaje y al cambio de entornos naturales, los cuales necesitan de estrategias integrales que incluyan enfoques basados en las amenazas climáticas, en la vulnerabilidad, el fortalecimiento de las capacidades adaptativa y políticas públicas adecuadas tomando en cuenta la recuperación, conservación de conocimientos. Utilizando el dialogo intercultural de los saberes tradicionales con la ciencia moderna se logrará compatibilidad, respetando las diferencias y construyendo un nuevo conocimiento adaptativo de realidades locales.

Palabras clave: <Ancestrales> <Adaptación climática> <Bioindicadores> <Costumbres> <Saberes locales>

ABSTRACT

The functionality of local knowledge and the alteration of climate change phenomena make the seasons of the year and agricultural production change gradually. Rivers and rains do not fall in the natural season and birds disappear; that is, these animals no longer act as bioindicators. As for rituals, customs, the practice is total, like the cult of the Pachamama in exchange for the productive activity of the land. Climate resilience is associated with learning and changing natural environments, which require comprehensive strategies that include approaches based on climate hazards, vulnerability, adaptive capacity building and adequate public policies that take into account the recovery, preservation of knowledge. Using the intercultural dialogue of traditional knowledge with modern science compatibility is achieved, respecting their differences and building a new adaptive knowledge of local realities.

Keywords: <Ancestral> <Climatic adaptation> <Bioindicators> <Customs> <Local knowledge>

1.- Introducción

El saber de las señas como un medio de transferencia de información es amplio y diverso, varía de acuerdo a la cultura étnica; asimismo las plantas y los animales son altamente sensibles a las variaciones del tiempo. Los campesinos observan las mismas señas durante todo el año y de acuerdo a sus interpretaciones realizan las faenas o trabajo tanto en agricultura como en ganadería.

En cualquier sociedad, existe una forma particular de concebir la realidad circundante, de representar simbólicamente todo el entorno que rodea al hombre. En este orden de ideas, los animales y plantas han jugado un papel importante en el pensamiento del habitante de los Andes, mostrándose bajo múltiples manifestaciones para mantener un orden natural. Estas manifestaciones en la actualidad siguen transmitiéndose de generación en generación a través de la enseñanza oral de interacción. Es así como las vivencias ambientales están representadas en la cosmovisión de los pueblos andinos (Torres, 2003).

* Ingeniero Comercial, Licenciado en Economía, docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, doctorante en Ciencias del Desarrollo Económico, Msc. en Administración de Empresas, realizó diversos diplomados como en Investigación Aplicada al Cambio Climático. Correo electrónico: monterojoel27@gmail.com

Se reconoce que los saberes de los campesinos andinos (cordillera), sobre la observación y el análisis de los indicadores naturales fue para predecir el clima y acumulados durante milenios de años. Muchas especies son incapaces de adaptarse ecológica o genéticamente a la condición ambiental alterada, de modo que su ausencia es de hecho un indicio del problema. El comportamiento ante dichas condiciones difiere de lo natural en aspectos como el hábito, fisiología, demografía, y relaciones con otros organismos.

Existe grandes vacíos de cooperación y escaso diálogo de saberes frente a la ausencia de centros de investigación, para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar el desarrollo y aplicación para el vivir bien (entendida como la recuperación del equilibrio con la naturaleza o ecosistémico). El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los saberes y prácticas ancestrales.

Caracterizar los saberes locales agropecuarios a través de medios informantes constituye insumos de transmisión y revalorizar el desarrollo de capacidades agropecuarias desde una perspectiva local y actual.

2.- Metodología

Es una investigación cualitativa de carácter exploratorio, descriptivo realizado en Anfaya y Cancha Pampa del municipio de Yotala (ciudad de Sucre). Se investigó las áreas del saber de los productores campesinos y las modalidades existentes de aprendizaje. Las técnicas utilizadas para el relevamiento de información son: (1) la observación de los participantes, (2) realización de entrevistas abiertas y semiestructuradas. En esta fase se realizaron las siguientes actividades (1) la revisión bibliográfica referida a estudios relacionados con la temática (2) elaboración fichas de campo para la recolección de información (3) selección y revisión de documentos referida a trabajos con seis informantes (tres por comunidad) de mayor experiencia, igual o mayor a 45 años edad.

Se revalidó la información obtenida mediante dos aspectos: 1) participación de intercambio de conocimiento, a través del método de observación, 2) validación de la información de las comunidades, mediante el método participativo, con respecto a la retroalimentación de información se realizó: (1) Socialización de la información obtenida en la comunidad en reunión comunal, (2) con la participación de todos los comunarios se confrontó el tipo de bioindicador, para ampliar el nombre común y su forma de actuar del mismo, (3) verificación del bioindicador su eso es actual o pasado, (4) se registró el uso del bioindicador actual y pasado, y el antes y después de la siembra o cosecha

Cuadro 1: Reporte de saberes locales agricola

Comunidades Bioindicador Producción Agrícola Sanidad Animal

San Isidro de Anfaya 9 10 6 Cancha Pampa 12 7 5 TOTAL 21 17 11

Tabla 1: Reporte de saberes locales agrícolas 3.- Resultados

Los bioindicadores, de producción agrícola y sanidad animal. Si comparamos entre pisos ecológicos de Anfaya presentan estos fenómenos estudiados con mayor incidencia, (10), en bioindicadores de Cancha Pampa (12) en cuanto a saberes agrícolas en la comunidad de Anfaya; asimismo en dos pisos ecológicos presentan poco conocimiento en sanidad animal.

15 10 5 0 9 10

6

San Isidro de Anfaya 12

7

5

Cancha Pampa Bioindicador

Producciòn Agricola Sanidad Animal

Gráfico 1: Categorías de la investigación

En el gráfico 1, muestra tres categorías que se usaron para la investigación. Los bioindicadores son los más reportados y se apoyan para actividades agrícolas. En la producción agrícola tienen actividades dentro la siembra y cosecha, como la q'owada que se practica antes de la siembra y después la cosecha, también la kalapurca y aichakanka platos típicos de consumo luego de sembrar y después de cosechar para agradecer a la Pachamama y el enterrado bajo tierra de productos.

Cuadro Nª2 Bioindicadores en el área de estudio

Flores Animales Otros

Flordefernandillo 1,2 Nido de hormigueros

Humo restos de vegetal Flor de durazno 1,2,3 Tordo o Chulupia Cruz de ceniza

Fruto de durazno 1 Zorro Sal Flor de muña 1,2,3 Avispa Flor de Pulla Pulla 1

Brote del tubérculo papa 1

1= Anfaya, 2=Cancha Pampa. Tabla 2: Bioindicadores en el área de estudio

En la tabla 2, se observa un resumen de todas las especies usadas como bioindicadores, la flor de muña y la flor de durazno son bioindicadores comunes en los tres pisos ecológicos, en cambio la flor de fernandillo es un bioindicador solo en dos pisos ecológicos de Anfaya y Cancha Pampa. En animales no presentan un bioindicador común de los tres pisos ecológicos; pero el zorro fue reportado como un bioindicador en Cancha Pampa. Dentro de las plantas de uso común son la thola, muña y eucalipto, estos son usados tanto en la siembra, cosecha y en los ritos que se efectuan para cada etapa. En animales es de uso común el unto de llama. También se reportó que los productos industriales son de uso habitual para toda la zona, ya que son usados para ritos como la q'owada. La piedra de kalapurka es usada para la elaboración de alimentos.

En el gráfico 2 se muestran los resultados de cada piso ecológico mediante fichas de revalorización, enfocados a los bioindicadores, ritos, costumbres en la siembra cosecha, pos cosecha y en las enfermedades de los animales, la manera de ser tratadas es sobre la base de plantas, animales y recursos industriales. En la zona cordillera alta, comunidad San Isidro Anfaya y Cancha Pampa, se registran saberes locales referidos a bioindicadores, proceso de producción y sanidad animal.

Gráfico 2: Bioindicador San Isidro

El número de bioindicadores que se reportó dentro del piso ecológico de cordillera (Cancha Pampa) son las siguientes plantas: La flor de fernandillo, flor durazno y fruto del durazno, flor de muña, flor de pulla pulla, flor de achacana (khuchi khuchi), flor de Ch,illaui, brote del tubérculo de papa y por último la flor de cactus.

La más representativa es la flor de fernandillo, empieza a florecer a principios de agosto, las siembras deben adelantarse antes de lo normal y deben terminar para la fiesta de Todos Santos, debido a que las lluvias se acortan y la producción puede ser afectada, las siembras

deben atrasarse un poco; es decir, empezar a sembrar una o dos semanas después de lo acostumbrado.

Otra especie sobresaliente como bioindicador es la flor de muña la cual actúa de dos maneras: 1) cuando inicia el afloramiento a principios del mes de mayo para las fiestas de espíritu; las siembras deben adelantarse y deben terminar para las fiestas de Todos Santos 2) cuando inicia a florecer para la fiesta de San Juan (junio), las siembras deben efectuarse dos semanas después de lo normal.

En cuanto a bioindicadores de uso animal se reportó el nido de las hormigas y al tordo o chulupia. El primero es tomado en cuenta como un bioindicador cuando las hormigas techan su nido solo con piedritas pequeñas, significa que ese año habrá amenazas de granizo y lluvias tormentosas en toda la zona, o cuando las mismas techan su nido con restos de paja, representa que no habrá presencia de granizadas.

El Tordo un pájaro de cuerpo grueso, se distingue entre hembra y macho, por ejemplo: cuando la hembra canta en las ramas superiores del árbol, significa que la lluvia dejará de caer o se suspenderá en la zona; cuando el tordo hembra o macho canta debajo las ramas, significa que las lluvias caerán normalmente.

10 8 6 4 2 0 9

8

3 3 3 3

1 1 1

0 1

0 Preparaciòn del terreno Siembra

Cosecha

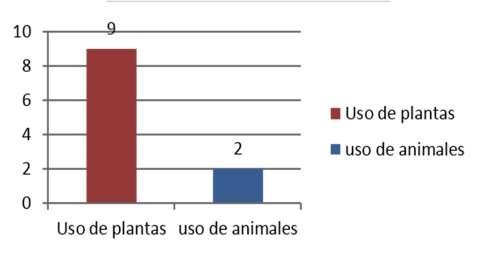

Gráfico 3: Recursos usados en la producción agrícola

En el gráfico 3, se observa los recursos utilizados en la producción agrícola y dentro de esta categoría el recurso más usado son las plantas, ya sea en la siembra o cosecha, por ejemplo: dentro de la siembra se usan especies de aspecto picante, con el fin de elaborar biofertilizantes para evitar la presencia de plagas entre otras, también las plantas son usadas después de la cosecha como repelentes para algunos animales y evitar que los mismos puedan consumir la cosecha que se almacena en phinas (fosas en el suelo).

Otro recurso utilizado son los animales, son usados en cosecha y poscosecha, por ejemplo: la grasa de llama es usada para realizar la q'owada para pedir que la siembra tenga buenos productos; asimismo, se usa la bosta de la vaca como fertilizante para aumentar el rendimiento de la siembra.

La funcionalidad de los saberes locales en el uso de bioindicadores en la zona de acuerdo al piso ecológico estudiado, muchas veces ya no es creíble, debido al fenómeno del cambio climático y el mismo hace que las estaciones del año varíen gradualmente. Los informantes argumentan que la temperatura ha aumentado, las lluvias no caen en su época y por ende algunos animales como el zorro (bioindicador) han ido desapareciendo. Otra consecuencia para que los bioindicadores ya no sean utilizados es el desconocimiento de las nuevas generaciones, no leen ningún indicador del tiempo para realizar las labores (presencia de lluvias, presencia de heladas) y muchas veces las nuevas generaciones se apoyan en los

bioindicadores solamente cuando son monitoreados por las personas mayores como los abuelos.

4.- Discusión

La flor de durazno y de muña son plantas utilizadas en los pisos ecológicos, porque estas especies están presentes en zonas de estudio y presentes en los huertos de las casas; en el caso de la muña es muy utilizada en la parte medicinal, las familias recolectan y está generando una interacción entre la fenología de la especie y el conocimiento de la población.

En cuanto a los animales, de manera marcada no se identifica al zorro como bioindicador, probablemente se deba a la ausencia de matorrales que le sirven de escondite.

El caso del tordo (ave) es un bioindicador propio del piso ecológico de Cancha Pampa, en cambio en la comunidad de Anfaya este animal es considerado perjudicial y también como parte de la fauna.

Existen actividades y costumbres de manera común en los pisos ecológicos como el rito de la q'owada y el uso común de algunas especies como bioindicador, también realizan costumbres similares en las dos comunidades de estudio.

Referencias bibliográficas

Aguilar, L. (2006). Documentación de experiencias campesinas con uso de tecnologías de información, comunicación. Cochabamba, Bolivia: Fundación AGRUCO Andes.

Argueta, A. (1992). Saberes locales, globalización, desarrollo sustentable y diálogo de saberes. Centro regional de investigación multidisciplinaria.

Choque, M. (2009). Valoración cultural e identificación de flora nativa promisoria desde la perspectiva comunitaria en el bosque Sub-humedo boliviano –tucumano del PN-ANMI Serranías del Iñao. Chuquisaca, Bolivia.

Plan Territorial de Desarrollo Integral Yotala (2016 - 2020). Carpetas comunales del municipio.

Rodríguez, G. Flores G. garcía, E. (1996). Metodologia de investigación cualitativa (Vol. 1). España: Aljibe.

Pérez, I. (2004). Sustentabilidad, conservación y conocimiento de la flora medicinal del Cono Sur. El último vagón del sur.

Tapia, N. (2008). Aprendiendo el desarrollo endógeno sostenible, construyendo la diversidad biocultural. (F. d. AGRUCO, Ed.) Cochabamba: Plural editores.

Recepción: 31 de diciembre de 2020 Aprobación: 15 de enero de 2021 Publicación: febrero 2021