13 minute read

1er Rescue Forum Wallis 2025

from Blaulicht 4/2025

by IV Group

Renforcer les connaissances des services de secours

Les 20 et 21 juin 2025, la première édition du Rescue Forum Wallis (RFW) s’est tenue à la Zeughaus Kultur de Brigue. Nous y étions et avons rassemblé des informations intéressantes à partager.

Le travail des services de secours présente de multiples facettes et est en constante évolution. À chaque intervention, ils acquièrent de nouvelles connaissances et mettent en pratique les nouveautés en termes de développement technique et de recherche. C’est pourquoi la formation initiale et continue ainsi que l’échange de connaissances et d’expériences entre les acteurs sont essentiels.

Le « Rescue Forum Wallis », créé en septembre 2024 par l’association du même nom, donne une nouvelle impulsion dans ce domaine. Certes, il rassemble de manière classique des experts, des organisations, des bénévoles et des professionnels de la médecine d’urgence, et présente des concepts et des innovations tournés vers l’avenir dans le cadre d’ateliers, de conférences spécialisées et d’expositions interactives. Mais il le fait d’une manière différente. Les événements n’ont pas lieu dans l’environnement stérile d’un centre de conférence, mais plutôt « au bar » du Zeughaus Kultur, au cœur de Brigue, dans une ambiance agréablement détendue, résolument ouverte et conviviale.

Ateliers et rencontre autour d’une raclette et d’un verre de vin le premier jour

Conscients que le Valais n’était pas vraiment la porte d’à côté pour certains invités et sponsors et que le trajet comportait certaines difficultés avec le transport ferroviaire ou le col de la Furka, les organisateurs avaient fait débuter le 1er RFW l’après-midi du 20 juin 2025. Les ateliers « Échographie » et « Techniques d’urgence invasives » ont eu lieu dès 15 heures. Ensuite, à partir de 19 heures, la soirée de rencontre a débuté en plein air, devant le Zeughaus, autour d’une raclette et de boissons fraîches, très appréciées compte tenu des températures estivales. Tout le monde a pu faire connaissance autour de boissons sans alcool ou d’un verre de vin blanc valaisan avant de regagner les chambres. Les personnes qui le souhaitaient ont pu déguster un « petit remontant » sous forme d’eau-de-vie d’abricot.

Concours photo, exposition d’art et devinettes

Le concours photo lancé en amont du 1er RFW sur le thème « The Golden Hour » et le concours de devinettes, où il fallait par exemple calculer ou deviner combien de pansements il faudrait pour soigner tous les doigts de tous les ambulanciers valaisans en même temps (environ 7 000), combien de compresses de 5 x 5 centimètres il faudrait pour transformer « M. Hurt » (mannequin de traumatologie et de sauvetage) en momie (720) ou combien de civières il faudrait empiler pour atteindre le sommet du Cervin (6 219), étaient tout aussi particuliers que cette soirée.

Une exposition d’œuvres d’art, comprenant des dessins qui n’étaient pas uniquement là pour divertir les forces de secours, a en outre apporté une touche de divertissement. Pour en savoir plus, lisez l’article « Mise en lumière » de ce numéro.

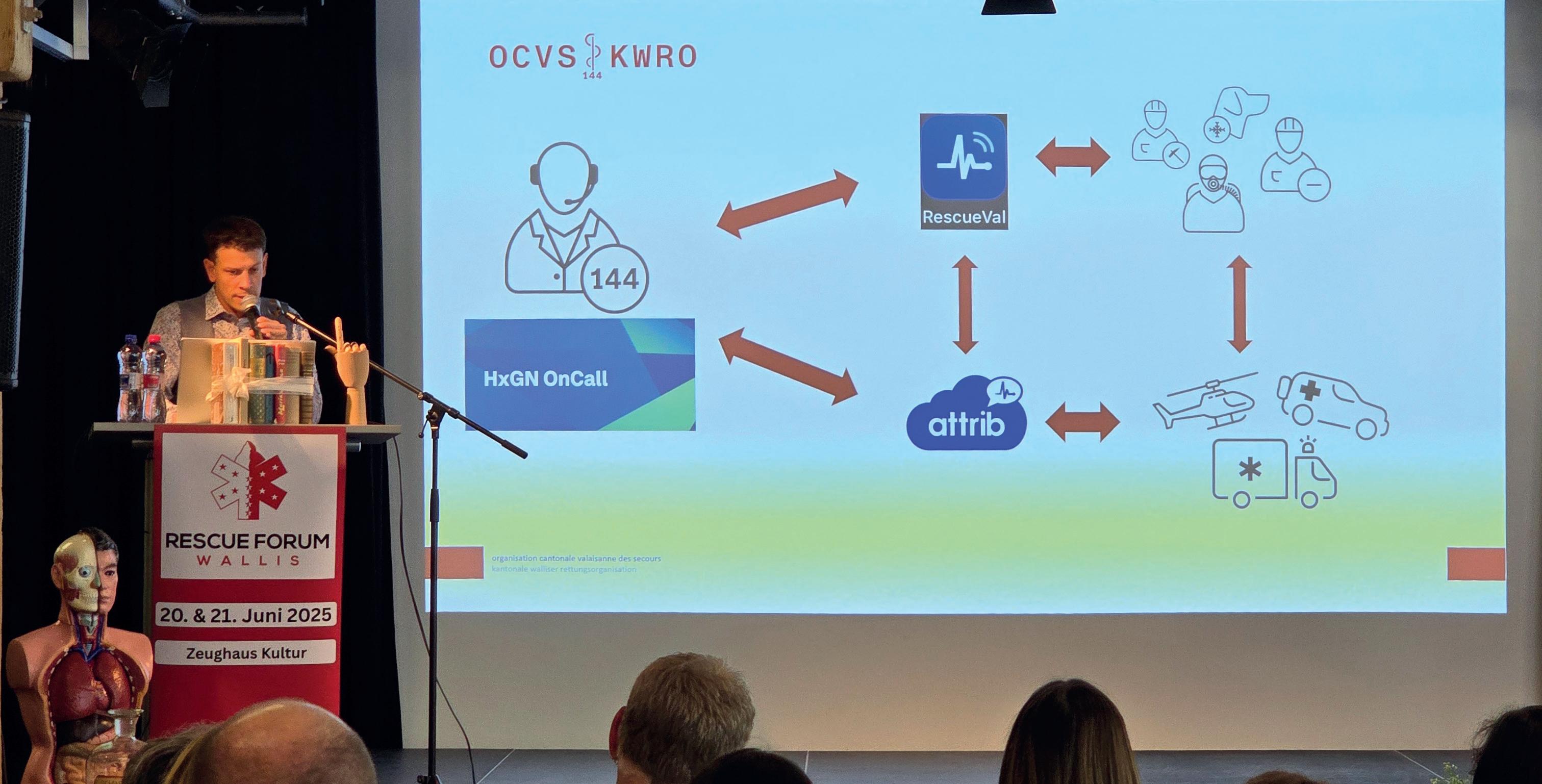

Numérisation des services de ecours dans le Valais

Des conférences sérieuses et professionnelles ont bien eu lieu. La conférence « Numérisation des services de secours dans le Valais » a été la première d’entre elles. Fredy-Michel Roten, directeur de la KWRO, une organisation de secours fondée il y a 30 ans, qui compte 4 000 membres et effectue environ 25 000 interventions par an dans le Valais, et Georg Hauzenberger, PDG de sureVIVE, entreprise de logiciels qui a notamment développé l’application Momentum qui compte quelque 35 000 utilisateurs, ont présenté les défis à relever, les outils utilisés et la valeur inestimable des données dans le domaine des services de secours.

Fredy-Michel Roten a souligné que les technologies actuelles, telles que la géolocalisation des appels d’urgence, constituent des outils indispensables, y compris pour la centrale 144 des services de secours valaisans. La suite logicielle HxGN OnCall y est également utilisée depuis mi-juin 2025, tout comme l’application Momentum de sureVIVE, qui connaît un grand succès depuis plusieurs années. Cette dernière permet d’alerter les intervenants bénévoles (Public Responder) de manière fiable et rapide.

Ce dernier point est particulièrement important, a souligné Georg Hauzenberger. « En cas d’arrêt cardiovasculaire, le taux de survie diminue de moitié en l’espace de dix minutes. La Suisse, et le Valais, ont mis de nombreuses choses en place dans ce domaine. Dans notre pays, le taux de réanimation par des non-professionnels est d’environ 70 pour cent. C’est nettement plus élevé qu’en Allemagne, par exemple (à peine 50 %). »

Il a ensuite présenté les principaux enseignements tirés d’une analyse anonymisée des données recueillies depuis l’introduction de Momentum chez Cœur Wallis. Les données révèlent deux choses : la majorité des quelque 1 300 interventions effectuées entre 2018 et 2025 ont eu lieu le long de l’axe routier principal Brigue-Sierre-Martigny-Aigle. Et les quelque 3 600 intervenants bénévoles, qui sont d’ailleurs plus jeunes que l’ensemble de la population, ont généralement réagi très rapidement. « La plupart du temps, la réponse arrive en moins d’une minute », explique M. Hauzenberger.

Dans l’ensemble, les données ont montré « que le système Public Responder fonctionne très bien dans le Valais », a déclaré M. Hauzenberger. Il est certes possible de réaliser des analyses prévisionnelles, par exemple pour déterminer à quelles périodes de l’année ou à quels moments de la journée il faut s’attendre à un nombre particulièrement élevé d’interventions, mais celles-ci doivent être considérées avec prudence, prévient-il. Les causes des arrêts cardiovasculaires sont en effet multiples, c’est pourquoi il ne faut pas se fier uniquement à l’analyse des données, malgré toute la transparence offerte par la numérisation. « L’expérience des secouristes reste primordiale pour la planification et la gestion des interventions. Et bien sûr, la chaîne de sauvetage doit toujours être évaluée et analysée du début à la fin », souligne M. Hauzenberger.

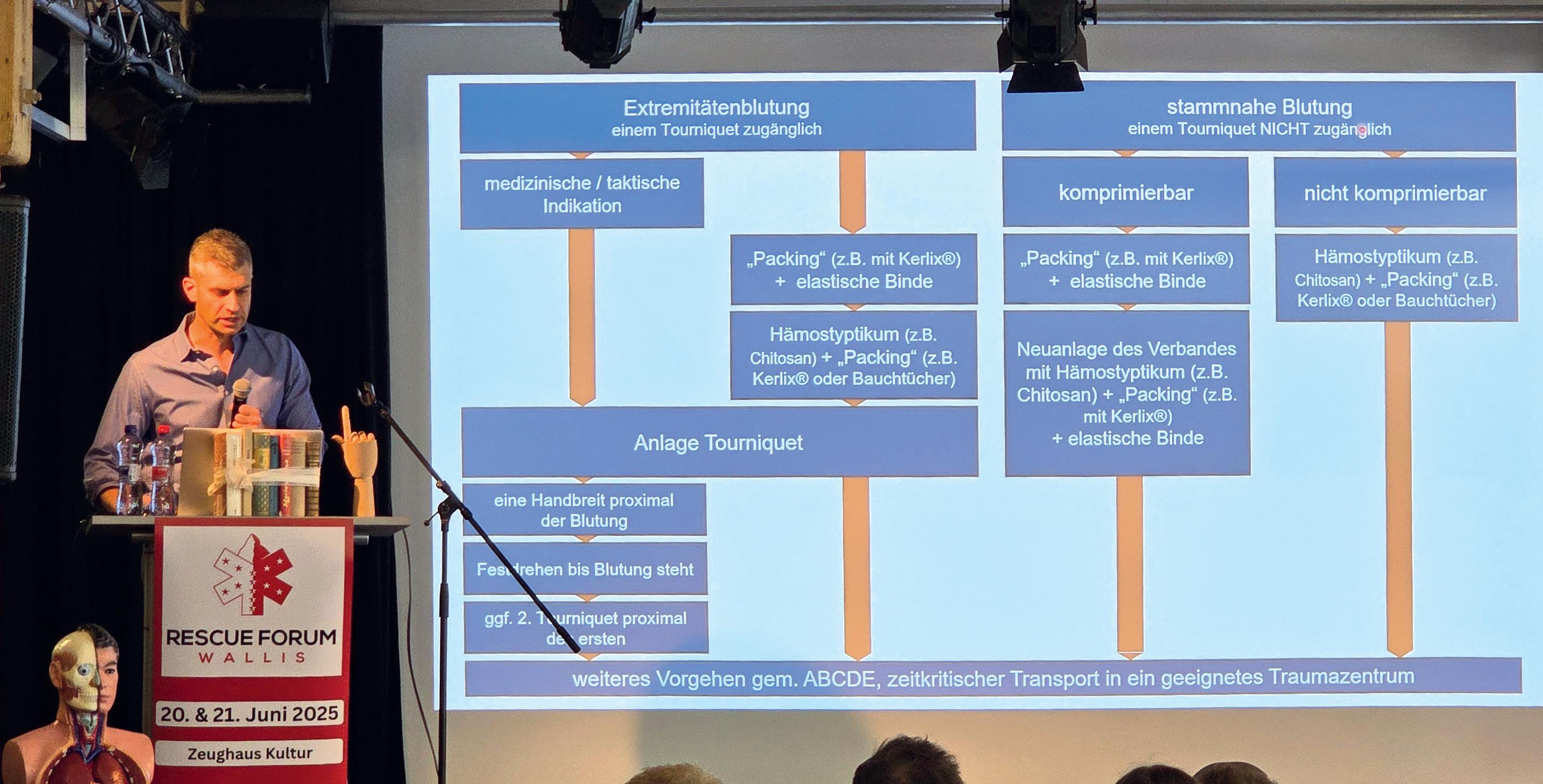

Stopper l’hémorragie

La présentation du Prof. Dr en médecine Jürgen Knapp, médecin-chef à l’Inselspital de Berne, portait sur un autre sujet. Il s’est intéressé aux hémorragies (externes) potentiellement mortelles et a commencé par deux faits impressionnants. Selon des études, plus de 15 pour cent des décès suite à un traumatisme pourraient être évités, et dans 68 pour cent des cas, l’hémorragie serait la cause du décès. Selon M. Knapp, cela montre à quel point il est important de disposer de connaissances approfondies pour soigner efficacement les plaies qui saignent abondamment.

Il a ensuite expliqué dans quels cas un garrot était indiqué et ce à quoi il fallait faire attention, comment panser correctement une plaie ouverte, quel rôle jouaient les hémostatiques, en particulier la gaze Celox®, et dans quelles situations il était judicieux d’utiliser une ceinture pelvienne (pour les fractures ouvertes), et pourquoi celle-ci est souvent contre-productive.

La dernière partie de sa présentation était consacrée à l’administration préhospitalière de produits sanguins. La conclusion de M. Knapp était la suivante : « Les preuves des avantages sont fragiles. Utilisez une solution saline et transportez les patients le plus rapidement possible dans la salle de réanimation d’un hôpital. Des poches de sang réfrigérées y sont disponibles et peuvent ainsi être administrées ».

Des réflexions sur les erreurs d’interprétation possibles lors de mesures invasives de la pression artérielle et sur la tamponnade cardiaque ont complété cette présentation passionnante et de grande qualité.

OMI/NOMI plutôt que STEMI - « Monsieur ECG » se confie

Le Dr Niclas Kappen est médecin urgentiste, assistant à la clinique de Bielefeld, auteur du livre « Faszination EKG » (la fascination de l’ECG) et un « passionné d’ECG ». À l’aide de nombreux exemples tirés de la pratique, il a souligné l’importance de savoir interpréter correctement les ECG. « Seule la personne qui identifie le problème réel peut prodiguer les premiers soins appropriés aux patients et décider de la nécessité de le transférer dans un laboratoire de cathétérisme cardiaque », a-t-il expliqué.

Niclas Kappen a notamment présenté des modèles typiques d’ECG à haut risque (OMI), tels que les signes de syndrome de « De Winter » et de « Wellens » et l’aspect « aileron de requin », et a expliqué comment les interpréter correctement et ce qu’ils signifiaient. Des termes techniques tels que « élévation du segment ST », « bloc de branche gauche ou droit » et « hyperkaliémie » étaient employés à foison, et tandis que l’auteur se grattait quelques fois la tête, les participants au forum comprenaient très bien de quoi il s’agissait, comme l’ont prouvé leurs questions pertinentes. Une preuve impressionnante que le Rescue Forum Wallis est à la hauteur de sa devise « Par des professionnels pour des professionnels - Transmission de connaissances et échange d’égal à égal ».

Les principaux enseignements dispensés par Niclas Kappen étaient les suivants : « Reconnaître les ECG à haut risque », « En cas de doute, réaliser un deuxième ECG », « Vérifier le dos (V7 à V9) » et « S’engager pour son patient » si l’on estime qu’il doit être immédiatement transféré au laboratoire de cathétérisme cardiaque.

Pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les ECG à haut risque, nous recommandons vivement son livre qui présente 50 cas issus des services de secours et des urgences (voir le QR code dans l’image).

Réanimation à 97 mètres de hauteur, sauvetage après avoir monté 533 marches

Adrian Kachel, ambulancier et instructeur pratique à Cologne, a raconté une intervention spectaculaire : la réanimation et le sauvetage d’une personne qui avait perdu connaissance sur la plateforme panoramique de la cathédrale de Cologne. Des ambulanciers, des médecins urgentistes, des forces de police et des pompiers ainsi que des sauveteurs spécialisés en hauteur ont participé à l’intervention. Ensemble, ils ont gravi les 533 marches menant à la plateforme. Une fois en haut, la victime a dû être intubée et défibrillée à plusieurs reprises avant de pouvoir être redescendue dans le cadre d’une opération très complexe à travers la cage d’escalier très étroite, à l’aide du défibrillateur automatique Florian 2.

Plusieurs arrêts d’urgence ont été nécessaires (chocs défibrillateurs, changement de la bouteille d’oxygène du respirateur, pour lequel un pompier stagiaire a dû descendre les 533 marches et remonter avec une nouvelle bouteille !) et lorsque le patient est arrivé au centre cardiaque de l’hôpital après une heure et demie, une asystolie a été constatée. « La cause de l’arrêt cardiaque, une occlusion du rameau circonflexe, a certes pu être identifiée. Mais la personne est décédée », a expliqué Adrian Kachel.

Malgré cette issue tragique, l’intervention a permis aux services de secours de progresser : la chaîne des moyens d’intervention a été adaptée et le nombre d’exercices dans la cathédrale de Cologne, impliquant également d’autres AOSS, a été intensifié. « Nous sommes aujourd’hui nettement mieux préparés, que ce soit en matière de connaissance du matériel, de défibrillation précoce, de travail d’équipe, de répartition des tâches, de communication ou de connaissance des lieux », explique M. Kachel.

Le point sur la réanimation traumatologique

Le Dr en médecine Richard Steffen, directeur de la clinique et médecin-chef de l’hôpital de Viège, qui a remplacé Michaela Vogler de Wheelchair-Rescue (voir Gyrophare bleu 01-2025) tombée malade peu avant le RFW, a fait le point sur la réanimation traumatologique. Il a insisté sur l’élément suivant : « Les décès dus à des traumatismes accidentels constituent l’une des principales causes de mortalité chez les personnes en âge de travailler. Des études montrent en outre qu’il existe une corrélation entre le taux de survie et la qualité de la formation des premiers intervenants. En clair : être bien formé permet de sauver des vies ! ». Il s’est ensuite plongé dans les profondeurs de la réanimation traumatologique, en se concentrant sur les causes réversibles, à savoir l’hypovolémie (perte de sang/traitement volumique), l’hypoxie (manque d’oxygène/ventilation, intubation, cricothyroïdotomie) et le pneumothorax sous tension (décompression à l’aiguille, thoracotomie bilatérale). Ce qu’il fallait retenir concernant la tamponnade cardiaque : « Cela est extrêmement difficile à contrôler en phase préhospitalière. »

De Ramstein au Simplon

Le Dr en médecine Björn Bliesener, anesthésiste, médecin intensiviste, médecin urgentiste et membre de l’équipage d’Air Zermatt, a clôturé la journée. Il travaille au centre de traitement des grands brûlés de la clinique professionnelle de Ludwigshafen et a fait le lien entre la catastrophe aérienne de Ramstein (28/08/1988 ; plus de 70 morts et environ 1 000 blessés) et le crash d’un avion de tourisme dans le col du Simplon (25/08/2019 ; 3 morts). « Au cours des quelque 30 années qui se sont écoulées entre ces deux événements, de nombreux instruments ont été mis en place, du triage des victimes sur le lieu de l’accident à leur prise en charge à l’hôpital, qui ont considérablement augmenté les chances de survie des grands brûlés », a-t-il expliqué.

Le traitement de ces patients est certes un sujet de niche. Mais il est essentiel que les premiers intervenants disposent de connaissances fondamentales. Il est essentiel de comprendre que les traumatismes thermiques comportent généralement une composante mécanique. Des soins initiaux adéquats doivent donc être prodigués, comme pour toute victime de traumatisme. Les personnes concernées doivent ensuite être transférées le plus rapidement possible vers un centre spécialisé afin de bénéficier d’un traitement spécialisé précoce. « Sans soins initiaux adéquats, il existe un risque de dysfonctionnement organique, d’allongement de la durée du traitement, de lésions fonctionnelles et souvent de décès », explique M. Bliesener.

Le temps passe vite - Rendez-vous à l’automne 2026

La première édition du Rescue Forum Wallis, soutenu par les services sanitaires du Haut-Valais, Air Zermatt, Procamed et sureVIVE, a été un événement de haut niveau qui s’est déroulé dans une ambiance détendue et conviviale. La Zeughaus Kultur à Brigue s’est avérée être le lieu idéal pour cet événement, le comité d’organisation a accompli un travail remarquable et les connaissances transmises par des experts renommés étaient pratiques et adaptées au niveau des participants.

La deuxième édition du RFW est prévue pour l’automne 2026. Les organisateurs souhaitent également s’adresser spécifiquement aux premiers intervenants et aux intervenants bénévoles et espèrent que beaucoup plus de participants viendront de l’extérieur du Valais. Il n’y a qu’une chose à dire à ce sujet : « Le Valais vaut toujours le détour. Surtout le jour du RFW 2026. »