Iliade

Questo libro appartiene a ____________________________________

Questo libro appartiene a ____________________________________

tradotta da Vincenzo Monti

a cura di Raffaela Paggi

Francesco Francia

Daniele Ferrari

Pubblicare è dare alla luce.

Desideriamo mettere in luce parole che accompagnino le persone nella vita.

Questa è la responsabilità che abbiamo come editori. Libri compagni di viaggio.

Nella collana La Cetra Omero

Odissea tradotta da Ettore Romagnoli presentata e annotata da Marcello Candiani, Paola Meroni

Omero

Iliade

www.itacaedizioni.it/iliade

Prima edizione: luglio 2004

Nuova edizione riveduta e ampliata: luglio 2014

Settima ristampa: maggio 2025

© 2004 Itaca srl, Castel Bolognese Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-526-0392-1

Progetto grafico: Andrea Cimatti

Cura editoriale: Cristina Zoli

Stampato in Italia da Modulgrafica Forlivese, Forlì (FC)

Col nostro lavoro cerchiamo di rispettare l’ambiente in tutte le fasi di realizzazione, dalla produzione alla distribuzione. Utilizziamo inchiostri vegetali senza componenti derivati dal petrolio e stampiamo esclusivamente in Italia con fornitori di fiducia, riducendo così le distanze di trasporto.

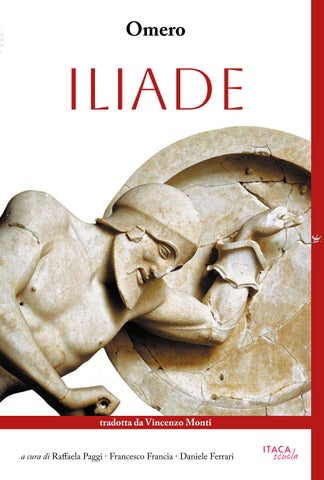

In copertina

Guerriero morente, marmo, dal frontone est del tempio di Afaia ad Egina raffigurante scene della guerra troiana, V secolo a.C. Monaco, Gliptoteca (Interfoto/Alinari)

Seguici su

www.itacalibri.it www.itacaedizioni.it www.itacascuola.it Itacalibri Itacalibri

La lettura dell’Iliade è un passo imprescindibile per chi si vuole addentrare nel mondo della letteratura, dell’arte, della civiltà occidentale. Purtroppo per molti anni le antologie scolastiche l’hanno presentata in modo frammentario, a stralci, sottraendole tutta la potenza narrativa, vera forza di attrazione per il giovane lettore. D’altra parte gli insegnanti che hanno voluto presentarla in classe integralmente si sono scontrati con la difficoltà di dover in molti passaggi mediare in modo invadente, per poterla far comprendere e gustare.

Da qui l’esigenza di apprestare uno strumento che salvaguardasse l’integralità della trama, la bellezza della versificazione, la fruibilità del testo. Ne è nata questa Iliade che alcuni insegnanti hanno curato per i loro studenti e che ora viene proposta a chi desidera essere accompagnato nella lettura dell’opera considerata uno dei classici sui quali si è formata la nostra cultura, condividendo un’avventura senza pari nell’affascinante, perché sempre vero, mondo omerico.

La traduzione

Il testo scolastico che vogliamo presentare ha come obiettivo quello di far conoscere l’intero poema in una traduzione italiana che rispetti l’andamento epico dell’originale, e questo si ritiene sia possibile solo fornendo una traduzione in versi.

Delle diverse traduzioni in versi esistenti è stata scelta quella di Vincenzo Monti perché «il Monti non traduce, ma interpreta: che è pur l’unico modo di tradurre. Subito egli coglie di un episodio, di un personaggio, di un’azione, l’accento fondamentale; e a quello volge e piega il suo interpretare, che è il suo tradurre, e intona il suo canto». «A ciò egli ha pronto e sicuro, addestrato e affinato da una consapevole tradizione classica italiana e latina, lo strumento del suo stile; e il congegno mirabile, leggero e saldo, snodato e compatto, del suo endecasillabo. E così tutta la Iliade, dal primo verso, è una meravigliosa espressione di cantata eloquenza» (M. Valgimigli, La traduzione della «Iliade», in La letteratura italiana. Storia e testi. Vol. 54. Vincenzo Monti. Opere, Riccardo Ricciardi Editore 1953, pp. 8 e 5).

L’opera del Monti rispetta e restituisce il mondo epico omerico, e lo comunica con una liricità tale che non si trova in nessun’altra traduzione in versi dell’Iliade, in nessuna traduzione che miri a rendere l’epicità col solenne metro endecasillabo, l’unico epico italiano. Le riproduzioni del metro greco perdono la ritmica, il canto e l’eloquenza dell’originale, e la versione italiana decade da poesia a prosa, seppur aulica.

L’integralità della trama

«La narrativa» dice Flannery O’Conner «è un’arte incarnatoria», per questo non si può prescindere dall’integralità della trama se si vuole conoscere realmente un poema come l’Iliade. Ma oltre a ciò, è fondamentale che il lettore venga a contatto con l’opera intera, cioè l’opera narrativa ed estetica come l’ha pensata e realizzata l’autore (seppur necessariamente mediata, ma superlativamente, da un traduttore). Gli autori ritengono, a questo proposito, che la didattica “per brani di opere”, cioè quella antologica, sia da abbandonare.

Questo però non significa fornire la traduzione completa di Monti, bensì un’ampia selezione di brani inframmezzati da raccordi in prosa scritti ex novo dai curatori del testo scolastico. In ciò si sostanzia uno dei due tratti caratteristici di questa edizione, essendo l’altro realizzato nell’apparato didattico.

Questo sistema, che alterna la lettura dei versi alla loro narrazione sintetica, è stato ampiamente e lungamente collaudato in classe dai curatori stessi e da altri colleghi. Si è trattato di seguire il testo montiano per le parti più avvincenti, anche dal punto di vista linguistico, e di narrare o riassumere in prosa alcuni brani, senza far venire meno, dunque, il filo narrativo.

Inoltre, perché sia più agevole seguire la trama, il testo viene suddiviso in sezioni formate da gruppi di libri corrispondenti alle grandi unità narrative del poema; ogni libro viene titolato mettendone in luce la tematica prevalente e suddiviso in sequenze narrative, a loro volta titolate per evidenziare il contenuto dell’episodio1.

L’apparato

Un’altra forte caratterizzazione di questo testo è l’apparato didattico, il quale non intende rubare la scena alla trama, rendendo la lettura un’operazione “scolastica” nel senso stereotipato del termine. Il nostro vuole essere un testo per studenti, cioè per giovani lettori, ma anche per chi si vuol lasciare accompagnare in una avventura di lettura che richiede in primis l’immedesimazione nei fatti e nei personaggi.

Da tali considerazioni consegue che le introduzioni e le note siano funzionali alla comprensione diretta e approfondita del testo.

Le introduzioni

Ogni sezione è preceduta da un’introduzione nella quale viene presentata la trama dei libri in essa contenuti, mettendone in luce le tematiche prevalenti. Si fornisce anche l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui si svolgono le vicende di ogni libro.

Le note

L’apparato delle note, in sostanza, mira a rendere fruibile e godibile il testo stesso, che, diversamente da opere classiche posteriori ai poemi omerici, le quali necessitano di integrazioni teoriche e critiche per le connessioni che hanno con le opere precedenti o coeve, è “autosufficiente”, cioè ha al suo interno tutto ciò che necessita alla sua stessa comprensione. È questa una delle caratteristiche che fa dei poemi omerici i classici fondativi della letteratura e della civiltà occidentali. Le note sono posizionate o a fianco del testo o a piè di pagina.

Note a fianco del testo

Esse intendono aiutare la comprensione immediata dei versi indicando: le funzioni sintattiche (soggetto, complemento oggetto, etc.); le similitudini; i nuclei argomentativi dei discorsi notevoli.

Note a piè di pagina

1. Alcune note forniscono la possibilità della costruzione in prosa del testo poetico (“Costruisci così…”), anche con la finalità di integrare un percorso didattico finalizzato allo studio della sintassi.

2. Accompagna questo tipo di note l’altro, quello lessicale, affinché i vocaboli, desueti o tipici del linguaggio aulico della poesia, siano immediatamente comprensibili. Si fornisce cioè la spiegazione del significato di lessemi e frasi attraverso sinonimi, perifrasi o, quando ve ne sia l’opportunità, le etimologie.

3. Un terzo tipo di note a piè di pagine evidenzia e valorizza le figure retoriche, sia per completare le osservazioni grammaticali sia per educare all’osservazione di alcune strutture del testo, liriche, narrative, descrittive o infine argomentative, anche in vista di una didattica della scrittura.

4. Alcune note esplicative e di approfondimento si occupano della mitologia del poema, della trama di storie e di rapporti dei personaggi,

nonché della geografia, dello sfondo storico e sociale attuale all’azione. Infatti, a seconda di quel che il testo poetico riporta, è necessario sia integrare, cioè fornire spiegazioni perché sia comprensibile quanto letto, sia raccogliere ed ordinare, cioè richiamare altri passi del testo poetico stesso.

Mappe, riassunti, raccordi in prosa

La nuova edizione del presente volume presenta alcune migliorie per renderne più fruibile l’utilizzo nella didattica: sono state aggiornate e rese più leggibili le mappe dei luoghi; riscritti in un linguaggio più comprensibile e sintetico i raccordi in prosa per non rallentare la lettura durante le lezioni; aggiunti i riassunti di ogni libro e una tabella cronologica degli eventi principali che accadono in ciascuno dei 51 giorni di guerra.

Tali integrazioni sono dovute alla richiesta di alcuni docenti che hanno segnalato la necessità di poter usufruire del racconto in breve degli episodi o per favorire una selezione più decisa dei brani in versi senza perdere il filo della trama o per fornire agli studenti che presentano maggior difficoltà di lettura e comprensione alcuni strumenti compensativi.

In concomitanza con la pubblicazione dell’Odissea a cura di M. Candiani e P. Meroni, volume della collana La Cetra, è stata aggiornata la guida per l’insegnante che si accompagna all’Iliade. Essa, concepita come strumento unitario per entrambi i testi, attraverso alcune pagine critiche sul poema e sul mondo omerico fornisce le ragioni della valenza culturale e formativa di Iliade e Odissea e offre suggerimenti e percorsi didattici per ciascuno dei due testi.

Una simile concezione di guida per l’insegnante nasce dalla considerazione che per introdurre gli studenti nella conoscenza dei testi letterari occorre da una parte proporre con consapevolezza quelle opere che realmente si considerano formative della persona, in quanto riconosciute tali da una tradizione attestata e verificata.

Dall’altra si reputa che un apparato didattico debba essere funzionale all’intelligenza del testo e non sia efficace se si riduce ad impartire nozioni, ad esercitare abilità indipendentemente dal senso del testo. Quindi si vuole lasciar libero l’insegnante di accogliere dei suggerimenti, che nascono da una riflessione culturale e da una verifica continua sul campo di lettura dell’Iliade e dell’Odissea con gli studenti, per

stabilire il percorso didattico più adatto ai ragazzi con cui quotidianamente lavora. Per chi scrive la didattica della lettura è infatti ricerca che accomuna insegnante e discente, finalizzata alla scoperta del senso e della verità che il testo ha in sé. Il testo letterario è infatti una «macchina metafisica, un dispositivo metafisico, nel quale è all’opera non solo la ragione, ma il cuore intero. È all’opera tutto l’uomo. Per questo ha a che fare con il destino. È all’opera tutto il potenziale dell’uomo, ed è un’esperienza grande, profonda, sconvolgente, in cui bisogna accompagnare i propri studenti» (E. Rigotti, Educazione linguistica e ragione, intervento al Coordinamento Culturale delle Scuole Libere, 23 febbraio 2002). Questa è la concezione di percorso personalizzato che i curatori di questa opera hanno e desiderano comunicare.

I curatori

-- linea di demarcazione

tra alleati Greci e alleati Troiani

La piana descritta da Omero è solcata da due fiumi, il Simoenta e lo Scamandro, che si riuniscono e sboccano nel mare alla destra dell’accampamento. Il campo greco è protetto da un fossato e da un muro; le navi sono tirate in secco, ordinate su tre linee e distaccate dalle tende.

Sottolineato nel testo: osservazioni grammaticali finalizzate alla comprensione del testo.

Grassetto nel testo: evidenziazione di chi prende la parola nei dialoghi a più interlocutori.

Grassetto in nota: segnalazione di una figura di suono o di senso del linguaggio poetico.

Parole su fondino grigio nel testo e a fianco: segnalazione dei termini di paragone.

Corsivo a fianco del testo: passaggi salienti di un discorso argomentativo.

Maiuscoletto a fianco del testo: sommario dei paragrafi più lunghi.

Il poema di Ilio. L’Iliade, ovvero il poema di Ilio (Troia, città dell’Anatolia) narra e celebra gli avvenimenti occorsi durante cinquanta giorni del decimo anno della guerra tra Achei e Troiani, che si concluse con la disfatta di Troia. Giorni terribili, perché l’ira si impossessò di Achille, il più valoroso degli Achei, il quale si ritirò dalla battaglia dopo aver brutalmente litigato con il duce Agamennone. Il poema racconta in ventiquattro libri le alterne vicende che vedono vittoriosi dapprima gli Achei, poi i Troiani fino al ritorno di Achille in battaglia, che sfiderà a duello il grande Ettore, principe troiano, i cui funerali chiudono il poema.

Alla base del racconto vi è la realtà storica. Da una parte vi è la storicità di tempi e di luoghi: Troia esistette realmente e la guerra fu davvero combattuta intorno al 1250 a.C. tra il popolo troiano, che controllava il passaggio per l’Ellesponto, e i principi delle città del Mare Egeo, i discendenti dei Micenei (o Achei), popolo indoeuropeo che si era insediato nell’Egeo e nella penisola greca almeno fin dall’inizio del secondo millennio a.C. Nel 1871 un tedesco, Heinrich Schliemann, trovò i resti della città e successivamente altri archeologi di varie nazionalità rinvennero ruderi, tombe, armi, coppe simili a quelli descritti da Omero. Dall’altra, l’Iliade si rivela un ottimo aiuto per conoscere i fondamenti sociali, istituzionali ed etici dell’antica civiltà greca.

Ma Omero non si accontenta di raccontare i fatti bellici per dovere di cronaca: l’Iliade intende al contempo celebrare il mondo eroico dei guerrieri, generosi e coraggiosi ma anche spietati e violenti; pietosi verso i loro cari e obbedienti agli dèi ma anche inebriati dal loro valore fino a sfidare la divinità. La guerra di Ilio, a cui partecipano uomini e dèi, entra così nella mitologia, in quel mondo alimentato dalla storia e dalla fantasia, a cui i Greci facevano riferimento per spiegare la realtà, per trovare esempi, valori, riferimenti con cui paragonarsi e su cui fondare la loro cultura. Nel mondo della polis, l’epoca “classica” dal VI sec. a.C. in poi, i poemi omerici avevano funzione di testo scolastico a cui era affidata la paideia, cioè l’educazione dei giovani, la formazione del cittadino, che si fondava sulla cultura.

Antefatto. Omero ci invita a trovare le origini del conflitto nella mitologia. Tutto iniziò fra gli abitatori dell’Olimpo, gli dèi, i quali esclusero la dea Discordia dai festeggiamenti per le nozze di Tetide, figlia del dio marino Nereo, con Peleo. La Discordia si vendicò gettando una mela d’oro sul banchetto: su di essa vi era scritto: «Alla più bella». Il premio fu subito conteso tra Giunone, Minerva e Venere, e fu necessario trovare un giudice imparziale per il verdetto. Venne incaricato un giovane bellissimo che pascolava lì vicino le sue pecore (in realtà era un principe, il figlio di Priamo, re di Troia). Si chiamava Paride Alessandro e il suo compito non fu facile: ogni dea lo lusingò promettendogli un dono meraviglioso in cambio della mela d’oro. Giunone gli offrì la potenza, Minerva la sapienza e Venere l’amore della donna più bella del mondo. La scelta di Paride cadde su Venere e naturalmente il giovane si inimicò le altre due dee.

In seguito Paride, con l’aiuto di Venere riprese il suo posto nella reggia del padre e, durante un’ambasciata a Sparta, si innamorò ricambiato della bella Elena, la moglie del re Menelao. Ella si lasciò rapire e lo seguì a Troia. Menelao, dapprima con Ulisse, principe di Itaca, chiese la restituzione della sposa a Priamo, ma costui non gliela concesse. Gonfio d’ira organizzò una spedizione militare contro la città di Troia, chiedendo l’aiuto di tutti i principi della Grecia, i quali avevano molti motivi di rivalità con il popolo troiano e quindi si armarono senza indugi.

A capo dell’impresa fu nominato Agamennone, re di Micene e fratello di Menelao, superiore agli altri prìncipi in valore, ma soprattutto per il numero di combattenti al suo seguito. Sin dall’inizio la spedizione trovò ardui ostacoli: le navi in partenza dovettero stare ferme in Aulide a causa di un vento sfavorevole, che, su consiglio del sacerdote Calcante, fu placato offrendo in sacrificio ad Artemide la giovane figlia di Agamennone, Ifigenia. Impietosita, la dea, allorquando il re supremo stava per dare il colpo fatale, circondò la giovinetta di una nube e la portò lontano, lasciando al suo posto una cerva bianca. Il vento divenne favorevole e la flotta salpò verso Troia.

L’assedio della città proseguì per dieci lunghi anni.

L’Autore del poema. L’Iliade fu scritta circa ottocento o novecento anni prima di Cristo. La tradizione attribuisce al poeta Omero la stesura del poema, ma non è stato possibile reperire notizie certe sulla sua biografia: ben sette città ne vantavano i natali, ma gli studiosi propendono per Smirne nell’Asia Minore, a quei tempi una fiorente colonia

greca. Alcuni sostengono che Omero fosse un povero orfanello cieco appassionato di racconti e di musica. Divenuto maestro, fu notato per il suo ingegno da un ricco mercante che lo portò con sé nei suoi viaggi, durante i quali si rivelò un valente rapsodo (aedo), cioè un cantore di epiche gesta, declamate al pubblico con l’accompagnamento della cetra. Ma tali notizie non sono supportate da documenti e testimonianze storiche, sicché l’identità di Omero resta avvolta nel mistero. Ancora oggi è aperto il dibattito tra gli studiosi su questo grande autore e sulle opere a lui attribuite. Vi è infatti chi ha messo in dubbio che l’Iliade e l’Odissea siano state scritte da un unico autore, ma studi moderni sono orientati a ritenere suoi entrambi i poemi, che pur essendo diversi per molti aspetti rivelano una coerenza artistica.

Il traduttore. L’Iliade è scritta in greco antico, precisamente nel dialetto ionico, e in greco la leggevano gli Antichi Romani. Poi, dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente fino al XV secolo dopo Cristo, i poemi omerici vennero letti solo nelle traduzioni latine. Fu nel XV secolo, quando venne conquistato dai Turchi l’Impero d’Oriente, che molti studiosi si rifugiarono in Occidente riportandovi così le grandi opere classiche scritte nella lingua originale, il greco, tra cui l’Iliade e l’Odissea, che ridestarono l’interesse per la civiltà alla base di tutta la nostra cultura letteraria, artistica e filosofica.

Interesse che alimentò gli studi di Vincenzo Monti. Nato in Romagna nel 1754 da una famiglia di agricoltori benestanti, si formò all’università di Ferrara, visse e operò principalmente a Roma e a Milano, dove morì nel 1828. È ricordato soprattutto per la sua traduzione dell’Iliade, ma fu anche poeta e saggista. I suoi tentativi di traduzione iniziarono nel 1788, e si avvalsero, nel primo decennio del 1800, dei risultati di una discussione accademica di alto livello su come tradurre il poema, discussione condotta, fra i tanti, anche dal suo amico poeta Foscolo, che tentò una traduzione in versi del Libro I, e dallo studioso di classicità Cesarotti, che tradusse letteralmente il poema in prosa. Monti riuscì a rendere l’epicità e la musicalità del verso esametro, il più solenne nella metrica classica, utilizzato da Omero, traducendo in versi endecasillabi. La difficoltà di adeguare il lungo verso esametro al più breve verso endecasillabo fu superata dal Monti con una maestria che gli fu riconosciuta dal Foscolo, un grandissimo poeta, il quale gli scrisse: «ed io nell’udirla mi confermava nella sentenza di Socrate che l’intelletto altamente ispirato dalle Muse è l’interprete migliore di Omero».

Libro I. Nel Libro I viene narrata la furiosa lite tra Achille e Agamennone, nata da un motivo apparentemente di poco conto e divenuta causa di tragiche morti di eroi: tanto possono l’ira e la discordia. I due eroi si contendono infatti la bella Briseide, schiava di Achille. Agamennone la pretende in cambio di Criseide, la schiava che il re deve restituire al padre, un sacerdote di Apollo, per placare l’ira del dio che fa strage fra gli Achei. Il conflitto tra i due eroi si inasprisce perché l’uno, Achille, il guerriero più forte e più coraggioso, è consapevole di essere essenziale per il buon esito della guerra e non tollera di sottostare ad Agamennone. L’altro, Agamennone, non sopporta invece che si metta in dubbio la sua autorità: è lui il capo della spedizione e al suo seguito vi è il contingente più numeroso. L’ira di Achille è accresciuta dall’umiliazione: l’eroe si sente trattato ingiustamente, perché il re non esita a derubarlo del bottino, dovuta ricompensa della sua fatica in battaglia. È in gioco dunque la dignità della sua persona, meritevole di rispetto per quanto conquistato nella lotta. E lo sdegno di Agamennone è alimentato dalla disobbedienza: un re non può tollerare che un suo sottoposto metta in dubbio il suo potere, perché perderebbe l’autorità che ha su tutti gli altri.

L’ira di Achille si trasforma poi in desiderio di vendetta, contro il re e contro tutto il popolo acheo, di cui si farà portavoce presso Giove la madre Tetide.

Tempo: Decimo anno di guerra; dal decimo al ventunesimo giorno degli eventi narrati.

Luoghi: L’accampamento greco e l’Olimpo.

Proemio: invocazione alla Musa

Cantami, o Diva, del Pelìde Achille

l’ira funesta che infiniti addusse

lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco generose travolse alme d’eroi,

5 e di cani e d’augelli orrido pasto lor salme abbandonò (così di Giove l’alto consiglio s’adempìa), da quando primamente disgiunse aspra contesa il re de’ prodi Atrìde e il divo Achille.

Omero all’inizio dell’Iliade si rivolge a una Musa, dea ispiratrice dei poeti, e le chiede di sostenere l’opera di raccontare in versi l’ira di Achille, funesta perché è la causa di molte morti premature tra gli eroi Achei, i cui corpi saranno abbandonati sul campo di battaglia in pasto ai cani e agli avvoltoi. In questo modo si compie il volere di Giove, il quale, a un certo punto della guerra tra gli Achei e i Troiani, parteggia per questi ultimi. E questa ira irrefrenabile scoppia quando il re degli Achei, Agamennone, figlio di Atreo, litiga con il divino Achille. Nel Libro I dell’Iliade ci viene svelato il motivo del dissidio tra i due eroi.

a Crise e la vendetta di Apollo

10 E qual de’ numi inimicolli1? Il figlio2 di Latona e di Giove. Irato al Sire destò quel Dio nel campo un feral morbo3 ,

quel Dio irato è soggetto

1 . inimicolli: li inimicò, rese nemici Achille e Agamennone.

2 . Il figlio di Latona e Giove è Apollo.

3 un feral morbo: una malattia mortale.

e la gente perìa: colpa d’Atrìde4 che fece a Crise5 sacerdote oltraggio.

15 Degli Achivi era Crise alle veloci prore6 venuto a riscattar la figlia con molto prezzo7. In man le bende avea, e l’aureo scettro dell’arciero Apollo: e agli Achei tutti supplicando, e in prima

20 ai due supremi condottieri Atrídi8: «O Atrídi, ei disse, o coturnati9 Achei, gl’immortali del cielo abitatori concedanvi espugnar la Prïameia cittade10, e salvi al patrio suol tornarvi.

25 Deh mi sciogliete la diletta figlia11 , ricevetene il prezzo, e il saettante figlio di Giove rispettate». Al prego tutti acclamâr12: doversi il sacerdote riverire, e accettar le ricche offerte.

Tutti gli Achei sono dunque d’accordo a restituire Criseide a suo padre, ma la proposta non piace ad Agamennone, il quale investe con aspre parole Crise e lo caccia in malo modo incurante del suo ruolo sacerdotale. Crise, impaurito, si incammina lungo la riva del mare, dove invoca la vendetta di Apollo (vv. 3054).

55 L’udì Febo13, e scese

4. Atrìde significa figlio di Atreo e qui si riferisce ad Agamennone. Achille nel Proemio è invece nominato attraverso il patronimico (nome del padre) Pelìde, figlio di Peleo.

5 Crise era un sacerdote di Apollo che risiedeva a Crisa, città saccheggiata dagli Achei durante la guerra. Parte del bottino di Agamennone era Criseide, la figlia del sacerdote, il quale ora la richiede in cambio di un prezioso riscatto.

6. La prora è la parte anteriore della nave, qui sta a indicare l’intera nave.

7. Degli Achivi … prezzo. Costruisci così: Crise era venuto a riscattare con molto prezzo la figlia presso le navi degli Achivi.

8 Atrídi: i figli di Atreo, Agamennone e Menelao.

9. I coturni erano gli stivaletti che indossavano gli attori tragici; qui coturnati significa “dai bei gambali o schinieri”, riferendosi ai parastinchi dei guerrieri Achei.

10. la Prïameia cittade : Troia, la città di Priamo. Città della Troade ai piedi del Monte Ida, situata tra i fiumi Scamandro e Simoenta, prende il nome da un suo re, Troe. Il nome Ilio deriva invece da Ilo, figlio di Troe. I Troiani sono a volte denominati Dardani dal re Dardano, figlio di Giove e capostipite della schiatta dei Priamidi che dominarono la città fino alla sua distruzione. Da Dardano derivano anche gli Eneidi, a cui apparteneva Enea.

11 . Deh mi sciogliete la diletta figlia: vi prego, liberate la mia amata figlia!

12 . acclamâr : acclamarono.

13 Febo, che significa “risplendente”, è un appellativo di Apollo, il dio del sole.

dalle cime d’Olimpo14 in gran disdegno coll’arco su le spalle, e la faretra tutta chiusa. Mettean le frecce orrendo su gli omeri all’irato un tintinnìo

60 al mutar de’ gran passi15; ed ei simìle a fosca notte giù venìa. Piantossi delle navi al cospetto: indi uno strale liberò dalla corda, ed un ronzìo terribile mandò l’arco d’argento.

65 Prima i giumenti e i presti veltri assalse16 , poi le schiere a ferir prese, vibrando le mortifere punte; onde per tutto degli esanimi corpi ardean le pire17 . Nove giorni volâr pel campo acheo

70 le divine quadrella18 .

L’indovino Calcante

A parlamento nel decimo chiamò le turbe Achille; ché19 gli pose nel cor questo consiglio Giuno la diva dalle bianche braccia20 , de’ moribondi Achei fatta pietosa

75 Come fur giunti e in un raccolti, in mezzo levossi Achille piè-veloce, e disse: «Atrìde, or sì cred’io volta daremo21 nuovamente errabondi al patrio lido, se pur morte fuggir ne fia concesso22;

80 ché guerra e peste ad un medesmo tempo

soggetto

14. L’Olimpo è un monte della Tessaglia, in Grecia, sul quale gli antichi credevano avessero dimora gli dèi.

15. Mettean … passi. Costruisci così: Al mutar de’ gran passi le frecce mettean un tintinnio orrendo sugli omeri all’irato.

16. Dapprima Apollo colpì con le sue saette le bestie da soma ( giumenti ) e i cani (veltri ) degli Achei.

17. Gli Achei usavano bruciare i corpi dei defunti su cataste di legno ( pire).

18 Quadrella, saette, mortifere punte, strali sono sinonimi di “frecce”.

19. ché: poiché.

20. diva dalle bianche braccia è un epiteto (un nome posto in aggiunta, una specie di soprannome) di Giunone.

21 . volta daremo: ritorneremo.

22 ne fia concesso: ci sarà concesso.

ne struggono. Ma via; qualche indovino interroghiamo, o sacerdote, o pure interprete di sogni (ché da Giove anche il sogno procede), onde23 ne dica

85 perché tanta con noi d’Apollo è l’ira: se di preci o di vittime neglette il Dio n’incolpa, e se d’agnelli e scelte capre accettando l’odoroso fumo, il crudel morbo allontanar gli piaccia.

90 Così detto, s’assise.

Si alza Calcante, figlio di Testore, il più sapiente e famoso indovino greco (vv. 9197), e dice queste parole:

«Amor di Giove, generoso Achille, vuoi tu che dell’arcier sovrano Apollo 100 ti riveli lo sdegno? Io t’obbedisco. Ma del braccio l’aita e della voce a me tu pria, signor, prometti e giura24: perché tal25 che qui grande ha su gli Argivi tutti possanza, e a cui l’Acheo s’inchina,

105 n’andrà, per mio pensar, molto sdegnoso. Quando il potente col minor s’adira, reprime ei sì del suo rancor la vampa per alcun tempo, ma nel cor la cova, finché prorompa alla vendetta. Or dinne 110 se salvo mi farai».

Achille non esita a giurare protezione a Calcante e lo incita a dire tutta la verità (vv. 110121).

Allor fe’ core26 il buon profeta, e disse:

«Né d’obblïati sacrifici il Dio né di voti si duol, ma dell’oltraggio

125 che al sacerdote fe’ poc’anzi Atrìde,

23. onde: affinché.

soggetto soggetto

24. Ma … giura. Costruisci così: Ma pria (prima) tu, signor, prometti e giura a me l’aita (l’aiuto) del braccio e della voce.

25. tal: si riferisce ad Agamennone che ha potere ( possanza) su tutti gli Achei.

26 fe’ core : prese coraggio.

che francargli27 la figlia ed accettarne il riscatto negò. La colpa è questa onde cotante ne diè strette28, ed altre l’arcier divino ne darà; né pria

130 ritrarrà dal castigo la man grave29 , che si rimandi la fatal donzella non redenta né compra al padre amato, e si spedisca un’ecatombe30 a Crisa. Così forse avverrà che il Dio si plachi».

135 Tacque, e s’assise.

Agamennone e Achille: gli animi si infiammano

Allor l’Atrìde eroe, il re supremo Agamennón, levossi corruccioso. Offuscavagli la grande ira il cor gonfio, e come bragia rossi; fiammeggiavano gli occhi. E tale ei31 prima

140 squadrò torvo Calcante, indi proruppe: «Profeta di sciagure, unqua32 un accento non uscì dalla tua bocca a me gradito. Al maligno tuo cor sempre fu dolce predir disastri, e d’onor vôte e nude

145 son l’opre tue del par che le parole33».

Ciononostante Agamennone acconsente a restituire la schiava, pur amandola come ama sua moglie Clitemnestra che non la supera in bellezza e ingegno (vv. 146155). A una condizione, però:

«Ma libera sia pur, se questo è il meglio; ché la salvezza io cerco, e non la morte del popol mio. Ma voi mi preparate

27 francargli: liberargli.

28 onde strette. Spiega così: per la quale colpa ci mandò così tante disgrazie.

29 grave deriva dal latino gravis, che significa “pesante”. Qui, detto di mano, significa “che dà pesanti punizioni”.

30. ecatombe: sacrificio di cento animali (ecatón in greco significa “cento”).

31 . ei: egli, cioè Agamennone.

32 . unqua: mai.

33. d’onor … parole. Costruisci così: le tue opre (opere) son vôte (vuote) e nude d’onor del par che (tanto quanto) le parole. soggetto

tosto34 il compenso, ché de’ Greci io solo

160 restarmi senza guiderdon non deggio35; ed ingiusto ciò fôra36, or che una tanta preda, il vedete, dalle man mi fugge».

«O d’avarizia al par che di grandezza famoso Atrìde,» gli rispose Achille

165 «qual premio ti daranno, e per che modo i magnanimi37 Achei? Che molta in serbo vi sia ricchezza non partita38, ignoro: delle vinte città tutte divise ne fur le spoglie, né diritto or torna

170 a nuove parti congregarle in una39 . Ma tu la prigioniera al Dio rimanda, ché più larga n’avrai tre volte e quattro ricompensa da noi, se Giove un giorno l’eccelsa Troia saccheggiar ne dia40».

175 E a lui l’Atrìde: «Non tentar, quantunque ne’ detti accorto41, d’ingannarmi: in questo né gabbo tu mi fai, divino Achille, né persuaso al tuo voler mi rechi. Dunque terrai tu la tua preda, ed io

180 della mia privo rimarrommi? E imponi che costei sia renduta? Il sia. Ma giusti concedanmi42 gli Achivi altra captiva43 che questa adegui e al mio desir risponda. Se non daranla, rapirolla io stesso,

34 tosto: subito, velocemente.

soggetto

soggetto

35 ché deggio. Costruisci così: ché (poiché) io non deggio (devo), solo (unico) de’ Greci, restarmi senza guiderdon (ricompensa).

36 fôra: sarebbe.

37 Magnanimo deriva dal latino magnus animus, che significa “di animo grande”, cioè “nobile, generoso e coraggioso”. Il termine contrario è pusillanime, da pusillus animus, cioè “di animo piccolo, meschino”.

38 partita: suddivisa, spartita.

39 né in una. Costruisci così: né or torna diritto (e ora non è giusto) congregarle in una (riunirle insieme) a nuove parti (spartendole diversamente).

40. ne dia: ci conceda.

41 . quantunque … accorto: sebbene tu sia scaltro, abile nel parlare.

42 . concedanmi: concedano a me. È frequente nel linguaggio poetico, anche per ragioni metriche, la posticipazione dopo il verbo del pronome personale: “mi concedano” diventa “concedanmi”.

43 captiva: prigioniera. Il participio latino captivus deriva da capère, che significa “prendere”; nel latino cristiano captivus diaboli significa “prigioniero del diavolo”, da cui il significato odierno dell’aggettivo “cattivo”.

185 sia d’Aiace la schiava, o sia d’Ulisse, o ben anco la tua: e quegli indarno fremerà d’ira alle cui tende io vegna44 . Ma di ciò poscia parlerem. D’esperti rematori fornita or si sospinga

190 nel pelago una nave, e vi s’imbarchi coll’ecatombe la rosata guancia45 della figlia di Crise, e ne sia duce alcun de’ primi, o Aiace, o Idomenèo, o il divo Ulisse, o tu medesmo pure,

195 tremendissimo Achille, onde di tanto sacrificante il grato ministero il Dio ne plachi che da lunge impiaga46». Lo guatò bieco Achille, e gli rispose: «Anima invereconda47, anima avara,

200 chi fia48 tra i figli degli Achei sì vile che obbedisca al tuo cenno, o trar la spada in agguati convegna49 o in ria battaglia? Per odio de’ Troiani io qua non venni a portar l’armi, io no; ché meco ei sono 205 d’ogni colpa innocenti. Essi né mandre né destrier mi rapiro; essi le biade della feconda popolosa Ftia50 non saccheggiâr; ché molti gioghi ombrosi ne son frapposti e il pelago sonoro.

210 Ma sol per tuo profitto, o svergognato, e per l’onor di Menelao, pel tuo, pel tuo medesmo, o brutal ceffo, a Troia ti seguitammo alla vendetta. Ed oggi tu ne51 disprezzi ingrato, e ne calpesti,

44 e quegli vegna. Costruisci così: e indarno (invano) fremerà d’ira quegli alle cui tende (colui alle tende del quale) io vegna (venga).

45. la rosata guancia: Criseide viene indicata con riferimento alle sue guance rosa.

46. onde … impiaga: affinché Apollo, che dal cielo ci manda la rovina (impiaga), sia placato dal sacrificio operato da una persona così importante. Impiagare è un verbo denominale, cioè derivato dal nome “piaga”.

47. invereconda: sfacciata, non rispettosa. Dal latino in (negazione) + verecundum, dal verbo vere-ri, che significa “provare un sentimento di timore religioso o di rispetto”.

48 . fia: sarà, potrà essere.

49. convegna: accorra.

50. Ftia: città della Tessaglia da cui proviene Achille.

51 ne : ci, noi. soggetto

215 e a me medesmo di rapir minacci de’ miei sudori bellicosi il frutto, l’unico premio che l’Acheo mi diede. Né pari al tuo d’averlo io già mi spero quel dì che i Greci l’opulenta52 Troia

220 conquisteran; ché mio dell’aspra guerra certo è il carco53 maggior; ma quando in mezzo si dividon le spoglie, è tua la prima, ed ultima la mia, di cui m’è forza54 tornar contento alla mia nave, e stanco

225 di battaglia e di sangue. Or dunque a Ftia, a Ftia si rieda; ché d’assai fia meglio al paterno terren volger la prora, che vilipeso adunator qui starmi di ricchezze e d’onori a chi m’offende55».

230 «Fuggi dunque,» riprese Agamennóne «fuggi pur, se t’aggrada. Io non ti prego di rimanerti. Al fianco mio si stanno ben altri eroi, che a mia regal persona onor daranno, e il giusto Giove in prima.

235 Di quanti ei nudre regnatori abborro te più ch’altri56; sì, te che le contese sempre agogni57 e le zuffe e le battaglie. Se fortissimo sei, d’un Dio fu dono la tua fortezza. Or va, sciogli le navi,

240 fa co’ tuoi prodi al patrio suol ritorno, ai Mirmìdoni impera; io non ti curo, e l’ire tue derido; anzi m’ascolta. Poiché Apollo Crisëide mi toglie, parta. D’un mio naviglio, e da’ miei fidi

245 io la rimando accompagnata, e cedo.

52 . opulenta: ricca.

53. c arco: carico, impegno.

54. m’è forza: sono obbligato, devo per forza.

55. che … m’offende. Spiega così: che stare qui ad accumulare ricchezze e onori per colui che mi umilia e mi offende.

56 di ch’altri. Spiega così: tra tutti i regnanti a cui Giove dà potere, quello che io disprezzo di più sei tu.

57. agogni: brami, desideri ardentemente. Dal greco ago-nia, che significa “lotta, sforzo, angoscia”.

Ma nel tuo padiglione ad involarti58 verrò la figlia di Brisèo, la bella tua prigioniera, io stesso; onde t’avvegga quant’io t’avanzo di possanza, e quindi

250 altri meco uguagliarsi e cozzar tema59».

L’intervento di Minerva

Di furore infiammâr l’alma d’Achille queste parole. Due pensier gli fêro terribile tenzon60 nell’irto petto, se dal fianco tirando il ferro acuto

255 la via s’aprisse tra la calca, e in seno l’immergesse all’Atrìde; o se domasse l’ira, e chetasse il tempestoso core.

Achille, in dubbio se dar retta alla ragione o allo sdegno, sta per colpire Agamennone con la spada quando sopraggiunge Minerva, inviata da Giunone, a fermarlo (vv. 258280). Così la dea parla ad Achille:

«Or via, ti calma, né trar brando61, e solo di parole contendi. Io tel62 predìco, e andrà pieno il mio detto: verrà tempo che tre volte maggior, per doni eletti, 285 avrai riparo dell’ingiusta offesa.

Tu reprimi la furia, ed obbedisci».

E Achille a lei: «Seguir m’è forza63, o Diva, benché d’ira il cor arda, il tuo consiglio. Questo fia lo miglior. Ai numi è caro 290 chi de’ numi al voler piega la fronte».

58 involarti: rubarti. Dal latino in (sopra) + volare, termine inizialmente appartenente al linguaggio dei cacciatori, poi il suo significato si è così trasformato: volare sopra > volare contro > piombare addosso > impadronirsi.

59 onde tema. Spiega così: affinché tu ti renda conto di quanto il mio potere sia superiore al tuo e nessuno osi più ritenersi pari a me e mettere in discussione le mie parole.

60. tenzon: duello. Due pensieri contrapposti si combattono nell’irto, irsuto, fiero petto di Achille.

61 . né trar brando: e non tirar fuori la spada, prima chiamata “ferro”.

62 . tel: te lo.

63 m’è forza: sono obbligato, devo per forza.

Obbediente a Minerva, Achille ritira la spada e la dea torna fra gli Eterni (vv. 291296). Ma non per questo si placa lo sdegno del Pelìde:

Achille allora con acerbi detti rinfrescando la lite, assalse Atrìde: «Ebbro! cane agli sguardi e cervo al core64!

300 Tu non osi giammai nelle battaglie dar dentro colla turba65; o negli agguati perigliarti66 co’ primi infra gli Achei, ché ogni rischio t’è morte».

L’ira di Achille si infiamma sempre di più: accusa Agamennone di potersi comportare come un tiranno solo per la viltà degli Achei. Giunto al culmine del suo sdegno, il Pelìde fa un solenne giuramento sul suo scettro (vv. 303320):

«Stagion verrà che negli Achei si svegli desiderio d’Achille, e tu salvarli misero! non potrai, quando la spada dell’omicida Ettòr farà vermigli

325 di larga strage i campi: e allor di rabbia il cor ti roderai, ché sì villana al più forte de’ Greci onta facesti». Disse; e gittò lo scettro a terra, adorno d’aurei chiovi67, e s’assise.

Nestore di Pilo, il saggio e anziano oratore, tenta di mettere pace tra Agamennone e Achille. Ma non riesce a convincere Agamennone a restituire ad Achille la sua schiava e tantomeno a renderlo sottomesso al re (vv. 329378). E Agamennone continua ad accusare Achille di essere un presuntuoso:

64. Ebbro … cuore : ubriacato dal tuo orgoglio, rabbioso come un cane e vile come un cervo.

65. dar … turba: gettarti nella mischia della battaglia. Turba indica la folla dei soldati semplici, distinta dai comandanti.

66. perigliarti: esporti al pericolo.

67 aurei chiovi: lo scettro di Achille è ornato di borchie d’oro.

«Tu rettissimo parli, o saggio antico;»

380 pronto riprese il regnatore Atrìde «ma costui tutti soverchiar presume68 , tutti a schiavi tener, dar legge a tutti, tutti gravar del suo comando. Ed io potrei patirlo69? Io no. Se il fêro70 i numi

385 un invitto guerrier, forse pur anco di tanto insolentir gli diero il dritto?»

Ma nulla riesce a convincere Achille, il quale si rifiuta di sottomettersi ai comandi di Agamennone:

«Un pauroso, un vil certo sarei se d’ogni cenno tuo ligio foss’io.

390 Altrui comanda, a me non già; ch’io teco sciolto di tutta obbedienza or sono».

Criseide liberata

Sciolta l’assemblea, Agamennone affida a Ulisse il compito di riportare Criseide al padre (vv. 392410) e poi invita gli Achei a fare un rito di purificazione.

Indisse al campo Agamennóne una sacra lavanda: e ognun devoto purificarsi, e via gittar nell’onde le sozzure, e del mar lungo la riva 415 offrir di capri e di torelli intere ecatombi ad Apollo. Al ciel salìa volubile col fumo il pingue71 odore.

Nel frattempo l’Atrìde invia due araldi, Euribate e Taltibio, a prelevare Briseide dalla tenda di Achille (vv. 418427).

68 soverchiar presume : ha la presunzione di essere superiore a tutti.

69 patirlo: sopportarlo.

70 fêro: fecero. Ancora una volta Agamennone afferma che la forza di Achille è dono degli dèi, e non merito suo, quindi non ha alcun diritto di essere insolente e presuntuoso.

71 . pingue : grasso. L’odore è detto “grasso” in riferimento a ciò che lo produce. L’unione di termini afferenti a percezioni sensoriali diverse si chiama sinestesia

Del mar lunghesso l’infecondo lido givan quelli a mal cuore72, e pervenuti

430 de’ Mirmidóni alla campal marina trovâr l’eroe seduto appo73 le navi davanti al padiglion: né del vederli certo Achille fu lieto. Ambo al cospetto regal fermârsi trepidanti e chini,

435 né far motto fur osi74 né dimando. Ma tutto ei vide in suo pensiero, e disse: «Messaggeri di Giove e delle genti, salvete75, araldi, e v’appressate. In voi niuna è colpa con meco. Il solo Atrìde,

440 ei solo è reo, che voi per la fanciulla Brisëide qui manda. Or va, fuor mena, generoso Patròclo, la donzella, e in man di questi guidator l’affida. Ma voi medesmi innanzi ai santi numi

445 ed innanzi ai mortali e al re crudele siatemi testimon, quando il dì splenda che a scampar gli altri di rovina il mio braccio abbisogni76. Perocché delira in suo danno costui77, ned78 il presente 450 vede, né il poi, né il come a sua difesa salvi alle navi pugneran gli Achei». Disse; e Patròclo del diletto amico al comando obbedì. Fuor della tenda

72 Del mar cuore. Spiega così: quelli ( gli araldi ) camminavano lungo l’arida spiaggia a malincuore per raggiungere l’accampamento presso il mare (campal marina) ove si trovava la tenda di Achille.

73 appo: presso.

74 fur osi: osarono.

75 salvete : è un saluto latino, e significa “state bene”.

76 quando abbisogni. Spiega così: nel giorno in cui ci sarà bisogno di me per salvare gli Achei dalla rovina.

77. Perocché … costui. Spiega così: dal momento che Agamennone dice cose insen sate a suo danno.

78 ned: né. Come “e” davanti alla vocale diventa “ed”, così “né” diventa “ned”.

Brisëide menò79, guancia gentile,

455 ed agli araldi condottier la cesse80 .

Mentre ei fanno alle navi achee ritorno, e ritrosa con lor partìa la donna, proruppe Achille in un sùbito81 pianto, e da’ suoi scompagnato in su la riva

460 del grigio mar s’assise, e il mar guardando le man stese, e dolente alla diletta madre pregando, «Oh madre! è questo,» disse «questo è l’onor che darmi il gran Tonante82 a conforto dovea del viver breve

465 a cui mi partoristi? Ecco, ei mi lascia spregiato in tutto: il re superbo Atrìde Agamennón mi disonora; il meglio de’ miei premi rapisce, e sel possiede». Sì piangendo dicea. La veneranda83

470 genitrice l’udì, che ne’ profondi gorghi del mare si sedea dappresso al vecchio padre84; udillo, e tosto emerse, come nebbia, dall’onda: accanto al figlio, che lagrime spargea, dolce s’assise, 475 e colla mano accarezzollo, e disse: «Figlio, a che piangi? e qual t’opprime affanno? Di’, non celarlo in cor, meco il dividi».

Achille racconta alla madre le vicende che hanno causato il dissidio tra lui e Agamennone e le chiede di intervenire a suo favore presso Giove. Achille sa infatti che la madre Teti gode del favore di Giove, avendolo soccorso in una congiura per spodestarlo (vv. 478532). E volendo umiliare Agamennone le chiede addirittura di far perdere gli Achei:

79 menò: condusse.

80. cesse : cedette.

81 . sùbito: improvviso, irruente.

82 . il gran Tonante : epiteto di Giove, in quanto suscitatore dei tuoni e dei fulmini. Giove aveva concesso ad Achille di scegliere fra una vita lunga ma senza gloria e una vita breve ma gloriosa.

83. veneranda: degna di essere venerata.

84. Il padre di Teti è Nereo, le cui figlie dette Nereidi sono le ninfe marine.

«Or tu questo rammentagli, e al suo lato siedi, e gli abbraccia le ginocchia85, e il prega 535 di dar soccorso ai Teucri, e far che tutte fino alle navi le falangi achee sien spinte e rotte e trucidate. Ognuno lo si goda così questo tiranno; senta egli stesso il gran regnante Atrìde 540 qual commise follìa quando superbo fe’ de’ Greci al più forte un tanto oltraggio».

E lagrimando a lui Teti rispose: «Ahi figlio mio! se con sì reo destino ti partorii, perché allevarti, ahi lassa!

545 Oh potessi ozioso a questa riva senza pianto restarti e senza offese, ingannando la Parca86 che t’incalza, ed omai t’ha raggiunto! Ora i tuoi giorni brevi sono ad un tempo ed infelici, 550 ché iniqua stella il dì ch’io ti produssi i talami paterni illuminava87».

Piangendo sulla sorte del figlio, destinato a morire, Teti promette ad Achille che andrà da Giove dodici giorni dopo, non appena questi sarà tornato dalla terra degli Etiopi, ove si è recato per un convito con gli altri dèi. Intanto è meglio che Achille stia presso le navi così che gli Achei sentano il peso della sua assenza dal campo di battaglia (vv. 552568).

Intanto Ulisse approda a Crisa con la sacra ecatombe e con la bella Criseide, la quale viene restituita al padre. Il vecchio l’accoglie giubilando e subito innalza al dio Apollo la preghiera di placare la sua ira contro gli Achei. Quindi, finite le preghiere, preparano le vittime per il sacrificio religioso e, terminato il rito, tutti si siedono a banchettare e a invocare il dio Apollo con allegri canti. In seguito tornano con Ulisse all’accampamento (vv. 568646).

85. Abbracciare le ginocchia era un modo per intensificare la supplica, come il nostro congiungere le mani.

86. Le Parche nella mitologia greca sono tre sorelle che si occupano del filo della vita di ogni uomo: Cloto lo tesse; Lachesi lo fa girare sul fuso; Atropo lo recide.

87 che illuminava. Spiega così: poiché una stella avversa illuminò il tuo concepimento.

Solitudine di Achille

Appo i suoi legni88 intanto il generoso Pelìde Achille nel segreto petto di sdegno si pascea89, né al parlamento, 650 scuola illustre d’eroi, né alle battaglie più comparìa; ma il cor struggea di doglia lungi dall’armi, e sol dell’armi il suono e delle pugne il grido egli sospira.

Teti implora Giove e suscita la gelosia di Giunone

Dopo dodici giorni la dea Teti, madre di Achille, chiede e ottiene da Giove la vittoria dei troiani per vendicare l’umiliazione subita dal figlio.

Giunone si accorge dell’incontro tra Giove e Teti e così si rivolge al marito (vv. 654716):

«E qual de’ numi tenne or teco consulta90, o ingannatore? Sempre t’è caro da me scevro91 ordire tenebrosi disegni, né ti piacque

720 mai farmi manifesto un tuo pensiero». E degli uomini il padre e degli Dei le rispose: «Giunon, tutto che penso non sperar di saperlo. Ardua ten fôra l’intelligenza92, benché moglie a Giove.

725 Ben qualunque dir cosa si convegna, nullo, prima di te, mortale o Dio la si saprà. Ma quel che lungi io voglio dai Celesti ordinar nel mio segreto, non dimandarlo né scrutarlo, e cessa».

730 «Acerbissimo Giove, e che dicesti?» riprese allor la maestosa il guardo93

88 Appo i suoi legni: presso le sue navi.

89 si pascea: si nutriva.

90 tenne consulta: stette a parlare con te.

91 da me scevro: lontano da me, senza il mio parere.

92 Ardua l’intelligenza: te ne sarebbe difficile la comprensione.

93 maestosa il guardo: dallo sguardo maestoso. L’aggettivo “maestoso” è riferito a “sguardo”, ma qui concorda con “Giunone”: tale costruzione viene chiamata accusativo di relazione o “alla greca”.

veneranda Giunon «gran tempo è pure che da te nulla cerco e nulla chieggo, e tu tranquillo adempi ogni tuo senno.

735 Or grave un dubbio mi molesta il core, che Teti, del marin vecchio la figlia, non ti seduca; ch’io la vidi, io stessa, sul mattino arrivar, sederti accanto, abbracciarti i ginocchi; e certo a lei

740 di molti Achivi tu giurasti il danno appo le navi, per onor d’Achille». E a rincontro il signor delle tempeste: «Sempre sospetti, né celarmi io posso, spirto maligno, agli occhi tuoi. Ma indarno

745 la tua cura uscirà94, ch’anzi più sempre tu mi costringi a disamarti, e questo a peggio ti verrà. S’al ver t’apponi, che al ver t’apponga ho caro95. Or siedi, e taci, e m’obbedisci; ché giovarti invano

750 potrìan quanti in Olimpo a tua difesa accorresser Celesti, allor che poste le invitte96 mani nelle chiome io t’abbia». Disse; e chinò la veneranda Giuno i suoi grand’occhi paurosa e muta, 755 e in cor premendo il suo livor97 s’assise.

Il banchetto degli dèi

Il dialogo pieno di tensione tra Giove e Giunone rende tristi e preoccupati gli dèi, ma Vulcano riporta l’allegria, facendoli divertire fino a sera (vv. 756813).

94. Ma indarno la tua cura uscirà: ma la tua preoccupazione (cura) sarà inutile, vana.

95. S’al ver … caro. Spiega così: mi fa piacere che tu abbia scoperto la verità.

96. invitte : mai vinte, sempre vittoriose.

97 livor : astio, rancore. Livore è della stessa famiglia di parole di “illividire, livido”. soggetto

Ingannato dal Sogno mandato da Giove, Agamennone vede prossima la fine dei Troiani, e mette alla prova l’animo degli Achei invitandoli alla resa. Ormai stanchi della guerra, desiderosi di riabbracciare i loro cari e di rimettere piede nella loro patria, i guerrieri si dirigono in festa verso le navi, ma vengono fermati dalle parole e dalle minacce di Ulisse che li raduna in assemblea. È questa l’occasione per i duci di tenere discorsi che ora infiammano, ora commuovono l’animo dei rudi combattenti, mostrando tutto il potere che i Greci riconoscevano alla parola, a volte più convincente della forza delle armi. Si distingue tra essi Tersite, non per nobiltà ma per codardia: il suo aspetto riflette il suo animo, degno di disprezzo e di commiserazione. In un mondo che apprezza il valore della prestanza fisica, del coraggio e della dedizione, nonché della capacità persuasiva del bel discorso, Tersite si presenta grottesco e deforme, incapace di portare fino in fondo la sua missione, sgradevole nel parlare e nell’atteggiarsi. Gli fa da contraltare il generoso e astuto Ulisse, che arriverà addirittura a bastonarlo, suscitando il riso di tutti.

Sciolta l’assemblea l’esercito si schiera, mostrandosi in tutto il suo vigore. Il lettore viene così a conoscenza dei protagonisti del poema, passando in rassegna le genti e le navi al loro seguito, che testimoniano la gloria dell’esercito greco.

Specularmente, alla fine del Libro II, viene presentato anche l’esercito troiano, meno numeroso di quello acheo (50.000 sono i combattenti a fronte dei 120.000 Achei) e più disorganico, in quanto formato da tanti popoli di lingua diversa.

La differenza tra i due popoli rivali si nota ancor più all’inizio del Libro III, quando gli eserciti si trovano l’uno di fronte all’altro: gli Achei si muovono dietro ai loro duci in silenzio, mostrando valore e pronti ad aiutarsi l’un l’altro, i Troiani paiono uno stormo di uccelli schiamazzanti.

A Paride tocca la prima mossa: il principe sfida a duello gli eroi Achei, ma non appena si fa avanti Menelao, fugge spaventato tra i suoi. Appare così in tutta la sua ignavia, tronfio della sua bellezza, peraltro donatagli

dagli dèi, ma incapace di affrontare con coraggio la battaglia, pur sapendo di esserne la causa. Redarguito da Ettore, che sin dalle prime mosse si presenta come guida e riferimento autorevole per la sua famiglia e il suo popolo, si fa coraggio e ha luogo così la prima delle molte tenzoni del poema.

Prima però vengono giurati i patti alla presenza del vecchio Priamo: il vincitore avrà Elena e tutte le sue ricchezze. Il vecchio re viene chiamato in causa quale garante: è inaffidabile infatti la parola di chi, giovane e dunque privo di esperienza, non può offrire una solida garanzia della sua attendibilità.

Nel duello Menelao ha la meglio, ma Venere interviene in soccorso del suo diletto Paride e lo sottrae al colpo fatale del nemico, il quale viene dichiarato vincitore da Agamennone.

Tempo: Dalla notte del ventunesimo giorno all’alba del ventiduesimo. Luoghi: L’accampamento greco e quello troiano.

Tutti ancora dormìan per l’alta notte1 i guerrieri e gli Dei; ma il dolce sonno già le pupille abbandonato avea di Giove che pensoso in suo segreto2

5 divisando venìa3 come d’Achille, con molta strage delle vite argive, illustrar la vendetta. Alla divina mente alfin parve lo miglior consiglio invïar all’Atrìde Agamennóne

10 il malefico Sogno. A sé lo chiama, e con presto parlar4, «Scendi» gli dice «scendi, Sogno fallace5, alle veloci prore de’ Greci, e nella tenda entrato d’Agamennón, quant’io t’impongo, esponi

15 esatto ambasciator6. Digli che tutte in armi ei ponga degli Achei le squadre, che dell’iliaco muro oggi è decreta su nel ciel la caduta; che discordi degli eterni d’Olimpo abitatori

20 più non sono le menti; che di Giuno cessero tutti al supplicar7; che in somma l’estremo giorno de’ Troiani è giunto». Disse; ed il Sogno, il divin cenno udito, avvïossi e calossi in un baleno

complemento oggetto

sintagma predicativo riferito al Sogno soggetto

1 . per l’alta notte : nel cuore della notte (alta significa “profonda”).

2 . in suo segreto: i pensieri di Giove sono impenetrabili.

3. divisando venìa: stava meditando come rendere solenne (illustrando) la vendetta di Achille.

4. con presto parlar : parlando velocemente.

5. fallace : ingannatore.

6. esatto ambasciator : messaggero che riporta fedelmente le parole affidategli.

7 di Giuno … supplicar : tutti gli dèi cedettero alle preghiere di Giunone.

25 su l’argoliche navi8. Entra d’Atrìde

nel queto padiglione, e immerso il trova nella dolcezza di nettareo9 sonno.

Di Nestore Nelìde10 il volto assume, di Nestore, cui sovra ogni altro duce

30 Agamennóne riveriva, e in queste forme sul capo del gran re sospesa, così la diva visïon11 gli disse: «Tu dormi, o figlio del guerriero Atrèo?

Tutta dormir la notte ad uom sconviensi

35 di supremo consiglio, a cui son tante genti commesse e tante cure12. Attento dunque m’ascolta».

Il Sogno ripete fedelmente il consiglio di Giove e poi sparisce, dando ad Agamennone una nuova speranza (vv. 3850).

Prender di Troia

quel dì stesso le mura egli sperossi, né di Giove sapea, stolto! i disegni, né qual aspro pugnar, né quanta il Dio

55 di lagrime cagione13 e di sospiri ai Troiani e agli Achivi apparecchiava. Si riscuote dal sonno, e la divina voce dintorno gli susurra ancora. Sorge, e del letto su la sponda assiso

60 una molle s’avvolge alla persona tunica intatta, immacolata; gittasi il regal manto indosso; il piè costringe ne’ bei calzari; il brando aspro e lucente d’argentee borchie all’omero sospende14 ,

8 . argoliche navi: navi greche.

9. nettareo: dolce come il nettare, bevanda degli dèi.

complemento oggetto

10. Nelìde : figlio di Neleo (il suffisso -ìde significa “figlio di”; spesso i personaggi sono identificati attraverso il patronimico, cioè il nome del padre).

11 la diva visïon: il Sogno, immagine divina.

12 Tutta … cure. Costruisci così: Sconviensi (non si addice) ad uom di supremo consiglio (con grandi responsabilità), a cui son commesse (affidate) tante genti e tante cure (compiti), dormir tutta la notte.

13. cagione : unito a quanta nel verso 54 significa “quanti motivi”.

14 all’omero sospende : la spada veniva appesa alla spalla mediante una cinghia a tracolla.

65 l’invïolato avito scettro15 impugna, ed alle navi degli Achei cammina.

All’alba Agamennone convoca gli Achei per convincerli a riprendere la battaglia (vv. 6796). Innanzitutto però vuole saggiare l’umore dei guerrieri.

«[…] Ma pria giovi con finto favellar tentarne, fin dove lice, i sentimenti. Io dunque

100 comanderò che su le navi ognuno si disponga alla fuga, e sparsi ad arte voi l’impedite con opposti accenti16». Così detto s’assise. In piè rizzossi dell’arenosa Pilo il regnatore

105 Nestore, e saggio ragionando disse: «O amici, o degli Achei principi e duci, s’altro qualunque Argivo un cotal sogno detto n’avesse, un menzogner l’avremmo17 , e spregeremmo: ma lo vide il sommo

110 capo del campo. A risvegliar si corra dunque l’acheo valore». E sì dicendo usciva il vecchio dal consiglio, e tutti surti in piè lo seguìan gli altri scettrati del re supremo ossequiosi.

Intanto

115 il popolo accorrea. Quale dai fori di cava pietra numeroso sbuca lo sciame delle pecchie18, e succedendo sempre alle prime le seconde, volano

Come lo sciame delle api

15. l’inviolato avito scettro: lo scettro ereditato dai suoi avi, simbolo del potere, che nessuno aveva mai offeso o toccato.

16. opposti accenti: parole contrarie a quelle di Agamennone.

17. l’avremmo: lo considereremmo.

18 pecchie : api.

sui fior di aprile a gara, e vi fan grappolo

120 altre di qua affollate, altre di là; così fuor delle navi e delle tende correan per l’ampio lido a parlamento affollate le turbe, e le spronava l’ignea Fama, di Giove ambasciatrice19 .

125 Si congregaro alfin. Tumultuoso brulicava il consesso, ed al sedersi di tante genti il suol gemea di sotto. Ben nove araldi d’acchetar fean prova20 quell’immenso frastuono, alto gridando:

130 «Date fine ai clamori, udite i regi, udite, Achivi, del gran Dio gli alunni21». Sostârsi22 alfine: ne’ suoi seggi ognuno si compose, e cessò l’alto fragore.

Allor rizzossi Agamennón stringendo

135 lo scettro, esimia di Vulcan fatica23 .

[…] A questo il grande Atrìde appoggiato, sì disse: «Amici eroi,

145 Dànai, di Marte bellicosi24 figli, in una dura e perigliosa impresa Giove m’avvolse, Iddio crudel, che prima mi promise e giurò delle superbe iliache mura la conquista, e in Argo

150 glorioso il ritorno. Or mi delude indegnamente, e dopo tante in guerra vite perdute, di tornar m’impone inonorato alle paterne rive.

così le turbe

19. La Fama, con la lettera maiuscola perché viene personificata , è divulgatrice del pensiero di Giove. Viene detta ignea, dal latino ignis che significa “fuoco”, perché si propaga velocemente come le fiamme.

20. d’acchetar fean prova: cercarono di placare.

21 . gli alunni: i re sono definiti alunni di Giove, dal latino alo, che significa “nutro”: il loro potere deriva, è alimentato da Giove, fonte di ogni potere.

22 Sostârsi: si fermarono, si calmarono.

23. Lo scettro di Agamennone ha origini divine: Vulcano lo donò a Giove, Giove a Mercurio; questi all’auriga Pelope, esso ad Atreo; Atreo morendo lo donò a Tieste e da Tieste infine passò ad Agamennone.

24 bellicosi: valorosi guerrieri (dal latino bellum, che significa “guerra”).

Del prepotente Iddio questo è il talento25 ,

155 di lui che nell’immensa sua possanza già di molte città l’eccelse rocche distrusse, e molte struggeranne ancora.

Agamennone si lamenta per la durata della guerra che mette a dura prova gli uomini e fa desiderare il ritorno in patria alle mogli e ai figli (vv. 158179).

180 E noi l’impresa che a queste sponde ne condusse, ancora consumar26 non sapemmo. Al vento adunque, diamo al vento le vele, io vel consiglio, alla dolce fuggiam terra natìa

185 di concorde voler, ché disperata delle mura troiane è la conquista».

Alle parole di Agamennone gli Achei si commuovono e cominciano ad agitarsi (vv. 187195).

Tutti

alle navi correan precipitosi con fremito guerrier. Sotto i lor piedi s’alza la polve, e al ciel si volve oscura.

200 I navigli allestir, lanciarli in mare, espurgarne le fosse, ed i puntelli sottrarre alle carene era di tutti la faccenda e la gara27. Arde ogni petto del sacro amore delle patrie mura,

205 e tutto di clamori il cielo eccheggia.

E quel giorno gli Achei avrebbero fatto ritorno in patria se Giunone, contraria alla vittoria troiana, non si fosse rivolta a Minerva chiedendole di frenare la fuga dei guerrieri. Obbediente Minerva scese dall’O

25 talento: desiderio, volontà.

26 consumar : portare a compimento.

27 I navigli … gara. Spiega così: tutti si affaccendarono a preparare le navi e a metterle in mare, sgombrando i canali costruiti per trarle sulla spiaggia, pieni di fango, e togliendo i puntelli che le tenevano ferme.

limpo nel campo acheo, dove incontrò Ulisse che non si era mosso alle parole di Agamennone, ma osservava addolorato la scena (vv. 206226).

Gli28 si fece davanti la divina

Glaucopide29 dicendo: «O di Laerte generoso figliuol, prudente Ulisse,

230 così dunque n’andrete? E al patrio suolo navigherete, e lascerete a Priamo di vostra fuga il vanto, ed ai Troiani

d’Argo la donna30, e invendicato il sangue di tanti, che per lei qui lo versaro,

235 bellicosi compagni? A che ti stai?

T’appresenta agli Achei, rompi gl’indugi, dolci adopra parole e li trattieni, né consentir che antenna31 in mar si spinga». Così disse la Dea. Ne riconobbe

240 l’eroe la voce, e via gittato il manto, che dopo lui raccolse il banditore

Eurìbate itacense32, a correr diessi; e incontrato l’Atrìde Agamennóne, ratto ne prende il regal scettro, e vola

245 con questo in pugno tra le navi achee; e quanti ei trova o duci o re, li ferma con parlar lusinghiero; e, «Che fai,» dice, «valoroso campione? A te de’ vili disconvien la paura. Or via, ti resta, 250 pregoti, e gli altri fa restar. La mente ben palese non t’è d’Agamennóne; egli tenta gli Achei, pronto a punirli. Non tutti han chiaro ciò che dianzi in chiuso consesso33 ei disse. Deh badiam, che irato

28 Gli: a Ulisse.

29 Glaucopide : Minerva, dagli occhi cerulei.

30. Minerva si riferisce a Elena, la moglie di Menelao portata a Troia da Paride.

31 antenna: albero della nave, qui usato per indicare l’intera nave (tale figura retorica, che dice una parte per rappresentare il tutto, si chiama sineddoche).

32 . Euribate è l’araldo di Ulisse, venuto con lui da Itaca.

33. Solo i condottieri greci conoscono la vera intenzione di Agamennone, poiché da lui rivelata nel consiglio segreto.

255 non ne34 percuota d’improvvisa offesa. Di re supremo acerba è l’ira, e Giove, che al trono l’educò, l’onora ed ama». S’uom poi vedea del vulgo, e lo cogliea vociferante, collo scettro il dosso

260 batteagli; e, «Taci,» gli garrìa severo «taci tu tristo35, e i più prestanti ascolta tu codardo, tu imbelle, e nei consigli nullo e nell’armi. La vogliam noi forse far qui tutti da re? Pazzo fu sempre

265 de’ molti il regno36. Un sol comandi, e quegli cui scettro e leggi affida il Dio, quei solo ne sia di tutti correttor supremo». Così l’impero37 adoperando Ulisse frena le turbe, e queste a parlamento

270 dalle navi di nuovo e dalle tende con fragore accorrean, pari a marina onda che mugge e sferza il lido, ed alto ne rimbomba l’Egeo.

Tersite, parlator petulante

Queto s’asside ciascheduno al suo posto: il sol Tersite

275 di gracchiar non si resta38, e fa tumulto parlator petulante39. Avea costui di scurrili indigeste dicerìe pieno il cerèbro40, e fuor di tempo, e senza o ritegno o pudor le vomitava

280 contro i re tutti; e quanto a destar riso infra gli Achivi gli venìa sul labbro, tanto il protervo beffator41 dicea.

34 ne : ci.

35 tristo: sciagurato, opposto a prestante, che significa “valoroso”.

Le turbe sono come l’onda del mare

36 Pazzo … regno: nel regno in cui tanti vogliono comandare dilaga il disordine.

37. l’impero: l’autorità conferitagli dallo scettro di Agamennone.

38 . non si resta: non smette.

39. petulante : fastidioso, insistente, dal latino petulare, “chiedere insistentemente”, derivato dal verbo pe ˘ tere, “chiedere”.

40. cerèbro: il cervello, la mente.

41 protervo beffator : insolente, arrogante.

Non venne a Troia di costui più brutto ceffo; era guercio e zoppo, e di contratta

285 gran gobba al petto; aguzzo il capo, e sparso di raro pelo. Capital42 nemico del Pelìde e d’Ulisse, ei li solea morder43 rabbioso: e schiamazzando allora colla stridula voce lacerava

290 anche il duce supremo Agamennóne, sì che tutti di sdegno e di corruccio fremean; ma il tristo44 ognor più forti alzava le rampogne e gridava: «E di che dunque ti lagni, Atrìde? che ti manca? Hai pieni

295 di bronzo i padiglioni e di donzelle, delle vinte città spoglie prescelte e da noi date a te primiero. O forse pur d’auro hai fame, e qualche Teucro45 aspetti che d’Ilio uscito lo ti rechi al piede,

300 prezzo del figlio da me preso in guerra, da me medesmo, o da qualch’altro Acheo? […] Eh via, che a sommo imperador non lice46

305 scandalo farsi de’ minori. Oh vili, oh infami, oh Achive, non Achei! Facciamo vela47 una volta; e qui costui si lasci qui lui solo a smaltir la sua ricchezza, onde a prova conosca se l’aita48

310 gli è buona o no delle nostr’armi. E dianzi nol vedemmo pur noi questo superbo ad Achille, a un guerrier che sì l’avanza di fortezza, far onta? E dell’offeso non si tien egli la rapita schiava?

315 Ma se d’Achille il cor di generosa bile avvampasse, e un indolente vile non si fosse egli pur, questo sarìa stato l’estremo de’ tuoi torti, Atrìde».

42 . capital: principale.

43. morder : ingiuriare, offendere.

44. tristo: sventurato, infelice.

45. Teucro: Troiano.

46. non lice : non è lecito, non è consentito.

47. facciamo vela: riprendiamo il mare, torniamo in patria.

48 l’aita: l’aiuto.

Così contra il supremo Agamennóne

320 impazzava Tersite. Gli fu sopra repente il figlio di Laerte49, e torvo guatandolo gridò: «Fine alle tue faconde50 ingiurie, ciarlator Tersite. E tu sendo il peggior di quanti a Troia

325 con gli Atrídi passâr, tu audace e solo non dar di cozzo ai re, né rimenarli su quella lingua51 con villane aringhe, né del ritorno t’impacciar, ché il fine di queste cose al nostro sguardo è oscuro,

330 né sappiam se felice o sventurato questo ritorno riuscir ne debba. Ma di tue contumelie52 al sommo Atrìde so ben io lo perché: donato il vedi di molti doni dagli achivi eroi,

335 per ciò ti sbracci a maledirlo. Or io cosa dirotti che vedrai compiuta. Se com’oggi insanir più ti ritrovo53 , caschimi il capo dalle spalle, e detto di Telemaco il padre io più non sia,

340 mai più, se non t’afferro, e delle vesti tutto nudo, da questo almo consesso54 non ti caccio malconcio e piangoloso». Sì dicendo, le terga gli percuote con lo scettro e le spalle. Si contorce

345 e lagrima dirotto il manigoldo dell’aureo scettro al tempestar, che tutta gli fa la schiena rubiconda; ond’egli di dolor macerato e di paura s’assise, e obbliquo riguardando intorno

350 col dosso della man si terse il pianto. Rallegrò quella vista i mesti Achivi, e surse in mezzo alla tristezza il riso;

49. Prende la parola Ulisse.

50. faconde : verbose.

51 . né … lingua: non nominarli continuamente.

52 . contumelie : offese.

53. Se … ritrovo: se ti sorprendo ancora a dire parole folli come quelle di oggi. 54 almo consesso: nobile assemblea.

e fu chi vòlto al suo vicin dicea:

«Molte in vero d’Ulisse opre vedemmo

355 eccellenti e di guerra e di consiglio, ma questa volta fra gli Achei, per dio! fe’ la più bella delle belle imprese, frenando l’abbaiar di questo cane dileggiator55. Che sì, che all’arrogante

360 passò la frega56 di dar morso ai regi!»

Mentre questo dicean, levossi in piedi e collo scettro di parlar fe’ cenno l’espugnatore di cittadi Ulisse.

Il discorso di Ulisse

Alla presenza di Minerva, che ha assunto le sembianze di un araldo, Ulisse prende la parola (vv. 364369):

«Atrìde,

370 questi Achivi di te vonno57 far oggi il più infamato de’ mortali. Han posto le promesse in obblìo58 fatte al partirsi d’Argo alla volta d’Ilïon, giurando di non tornarsi che Ilïon caduto.

375 Guardali: a guisa di fanciulli, a guisa di vedovelle sospirar li senti, e a vicenda plorar59 per lo desìo di riveder le patrie mura. E in vero tal qui si pate traversìa60, che scusa

380 il desiderio de’ paterni tetti. Se a navigante da vernal procella impedito e sbattuto in mar che freme, pur di un mese è crudel la lontananza dalla consorte, che pensar di noi

385 che già vedemmo del nono anno il giro

55. dileggiator : che offende e prende in giro.

56. la frega: la voglia.

57. vonno: vogliono.

58 . Han posto in obblìo: hanno dimenticato.

59. a vicenda plorar : piangere uno dopo l’altro.

60 si pate traversìa: si soffre, si sopportano molti disagi.

su questo lido? Compatir m’è forza dunque agli Achivi, se a mal cor qui stanno. Ma dopo tanta dimoranza è turpe vôti di gloria ritornar61 .

Ulisse ricorda agli Achei il prodigio avvenuto prima della partenza dall’Aulide: un drago uscito dall’altare dei sacrifici divorò nove uccellini che, secondo l’indovino Calcante, rappresentavano i nove anni dell’assedio di Troia a cui sarebbe seguita la vittoria dei Greci (vv. 390436).

Or dunque

perseverate, generosi Achei, restatevi di Troia al giorno estremo». Levossi a questo dire un alto grido, 440 a cui le navi con orribil eco rispondean, grido lodator del saggio parlamento d’Ulisse.

Il saggio Nestore prende infine la parola per ricordare agli Achei le loro promesse e i giuramenti fatti alla partenza per Troia. Esorta quindi Agamennone a non cedere, ad essere coraggioso per evitare di tornare in patria prima di aver vendicato il rapimento della bellissima Elena. Poi gli suggerisce alcune mosse per capire cosa impedisca la conquista di Troia (vv. 443487).

Agamennone prende la parola

Rincuorato dalle parole di Nestore, Agamennone esorta i suoi a preparare le armi per affrontare la battaglia con vigore ed entusiasmo (vv. 488519).

520 Così disse, e al finir di sue parole mandâr gli Achivi un altissimo grido somigliante al muggir d’onda spezzata all’alto lido ove il soffiar la caccia

61 . Ma … ritornar. Spiega così: dopo essere rimasti qui per tanto tempo (nove lunghi anni di guerra) è vergognoso ritornare in patria da perdenti.

di furioso Noto incontro ai fianchi

525 di prominente scoglio, flagellato da tutti i venti e da perpetue spume.

Il solenne sacrificio

Gli Achei corrono ad accendere fuochi e a fare sacrifici agli dèi per l’imminente battaglia. Agamennone sacrifica a Giove un toro, invitando tutti i comandanti, tra cui anche Menelao, a pregare con lui per ottenere vittoria entro sera. Giove mostra di gradire il sacrificio ma non esaudisce la richiesta. Dopo il banchetto tutti si preparano per la battaglia (vv. 527580).

Gli Achei si schierano

Corsero quelli frettolosi; e i regi di Giove alunni62, che seguìan l’Atrìde, li ponean ratti in ordinanza63. Errava Minerva in mezzo, e le splendea sul petto 585 incorrotta, immortal la prezïosa Egida64 da cui cento eran sospese frange conteste di finissim’oro, e valea cento tauri ogni gherone65 . In quest’arme la Diva folgorando 590 concitava gli Achivi, ed accendea l’ardir ne’ petti, e li facea gagliardi a pugnar fieramente e senza posa. Allor la guerra si fe’ dolce al core più che il volger le vele al patrio nido. 595 Siccome quando la vorace vampa66 sulla montagna una gran selva incende, sorge splendor che lungi si propaga; così al marciar delle falangi achive mandan l’armi un chiaror che tutto intorno

62 . Vedi n. 21.

Come l’incendio sul monte

così il bagliore delle armi achee

63. li ponean ratti in ordinanza: li disponevano rapidamente nell’ordine stabilito.

64. L’Egida è lo scudo divino che agitato infondeva terrore nei combattenti. Era ricoperto dalla pelle della capra Amaltea, la quale allattò Giove nell’isola di Creta.

65. gherone : fiocco della frangia.

66 vorace vampa: fiamma divoratrice.

600 di tremuli baleni il cielo infiamma. E qual d’oche o di gru volanti eserciti ovver di cigni che snodati il tenue collo67 van d’Asio ne’ bei verdi a pascere lungo il Caïstro68, e vagolando esultano

605 su le larghe ale, e nel calar s’incalzano con tale un rombo che ne suona il prato; così le genti achee da navi e tende si diffondono in frotte alla pianura del divino Scamandro69, e il suol rimbomba

610 sotto il piè de’ guerrieri e de’ cavalli terribilmente. Nelle verdi lande del fiume s’arrestâr gremìti e spessi come le foglie e i fior di primavera. Conti lo sciame dell’impronte70 mosche

615 che ronzano in april nella capanna, quando di latte sgorgano le secchie, chi contar degli Achei desìa le torme anelanti de’ Teucri alla rovina71 . Ma quale è de’ caprai la maestrìa

620 nel divider le greggie, allor che il pasco le confonde e le mesce, a questa guisa in ordinate squadre i capitani schieravano gli Achivi alla battaglia. Agamennón qual tauro era nel mezzo,

625 che nobile e sovrana alza la fronte sovra tutto l’armento e lo conduce: e tal fra tanti eroi Giove gl’infonde e garbo e maestà, che Marte al cinto, Nettunno al petto, e il Folgorante istesso

630 negli sguardi somiglia e nella testa.

Come stormi di uccelli

così le genti achee

Come uno sciame di mosche

così le torme degli Achei

Come i caprai

così i duci achei

A questo punto Omero passa in rassegna i duci e le navi degli Achei. In

67 snodati il tenue collo: dal collo sottile e flessuoso. L’aggettivo “snodato” si riferisce a collo, ma concorda con “i cigni” (accusativo di relazione).

68 . van … Caïstro: vanno nella verde pianura d’Asio, lungo il fiume Caïstro, in Lidia.

69. Lo Scamandro è il fiume di Troia, detto anche Xanto dal nome del dio che abita in esso. Nel libro XXI vedremo tale dio lottare contro Achille.

70. impronte : importune, moleste.

71 anelanti … rovina: desiderosi di sconfiggere i Troiani.

tutto vengono elencate 1186 navi; poiché l’equipaggio di ognuna si aggirava sui cento uomini, è possibile ritenere che l’esercito acheo contasse circa 120.000 uomini. Tra i capi achei, elogiati per la loro prodezza, per le armi e per i valorosi al loro seguito, vengono citati alcuni che si distingueranno per valore nella battaglia che va a incominciare: Aiace d’Oileo, veloce nella corsa, condottiero dei valorosi della Locride, minuto di corporatura, più basso di Aiace Telamonio, eppure a tutti i Greci superiore nel lancio dell’asta; Stenelo, Diomede, Eurialo alla guida di un drappello di giovani che lasciò gli scogli d’Egina e di Masete; Ulisse, senno di Giove, con dodici navi al seguito. Non possono non essere menzionati i Mirmidoni, capeggiati da Achille, anche se il loro capitano non è presente alla rassegna (vv. 6311050).

Condottieri greci

Leito, Peneleo, Protenore, Clonio

Condottieri greci

(Filottete)

Nazionalità Navi

I condottieri troiani

Mentre il campo traversano veloci gli Achei, col piè che i venti adegua72, ai Teucri Iri73 discese di feral novella apportatrice, e la spedìa di Giove 1055 un comando. Tenean questi consiglio giovani e vecchi, congregati tutti ne’ regali vestiboli74. Mischiossi tra lor la Diva, di Polìte assunta l’apparenza e la voce. Era Polìte 1060 di Priamo un figlio che, del piè fidando nella prestezza, stavasi de’ Teucri esploratore al monumento in cima dell’antico Esïeta75, e vi spïava degli Achivi la mossa. In queste forme 1065 trasse innanzi la Diva, e al re conversa, «Padre,» disse, «che fai? Sempre a te piace il molto sermonar76 come ne’ giorni della pace; né pensi alla ruina che ne sovrasta. Molte pugne io vidi, 1070 ma tali e tante non vid’io giammai ordinate falangi. Numerose al pari delle foglie e dell’arene77 procedono nel campo a dar battaglia

72 col … adegua: con passo veloce come il vento.

73. Iri è Iride, la messaggera degli dèi, personificazione dell’arcobaleno, che porta ai Troiani una notizia funesta: i nemici si preparano all’attacco.

74. congregati … vestiboli: radunati nelle stanze del re.

75. Polite, uno dei figli di Priamo, era di vedetta presso il monumento funebre dedicato all’antico eroe troiano Esieta.

76. sermonar : tener discorsi.

77 arene : granelli di sabbia.

sotto Troia. Tu dunque primamente, 1075 Ettore, ascolta un mio consiglio, e il poni ad effetto. Nel sen di questa grande città diversi di diverse lingue abbiam guerrieri di soccorso78. Ognuno de’ lor duci si ponga alla lor testa, 1080 e tutti in punto di pugnar li metta79». Conobbe Ettorre della Dea la voce, e di subito sciolse il parlamento. Corresi all’armi, si spalancan tutte le porte, e folti sboccano in tumulto 1085 fanti e cavalli. Alla città rimpetto80 solitario nel piano ergesi un colle a cui s’ascende d’ogni parte. È detto da’ mortai Batïèa, dagl’immortali tomba dell’agilissima Mirinna81; 1090 ivi i Teucri schierârsi e i collegati. Capitan de’ Troiani è il grande Ettorre, d’eccelso elmetto agitator82. Lo segue de’ più forti guerrier schiera infinita coll’aste in pugno di ferir bramose.

1095 Ai Dardani83 comanda il valoroso figliuol d’Anchise Enea cui la divina Venere in Ida partorì, commista Diva immortale ad un mortal84 .

Tocca ora ai Troiani dispiegare le loro forze. L’elenco che conclude il Libro II, meno preciso della rassegna achea, menziona anche i popoli alleati provenienti dall’Asia Minore e da altri regioni europee. L’esercito dei Troiani risulta di molto inferiore per numero a quello acheo: si contano circa 50.000 uomini (vv. 10991173).

78 . guerrieri di soccorso: alleati, in seguito chiamati anche “collegati”.

79. in punto … metta: li prepari alla battaglia.

80. Alla città rimpetto: di fronte alla città.

81 . Mirinna è una delle Amazzoni, molto agile nel salto, che morì lottando contro i Troiani. Nella mitologia greca le Amazzoni erano coraggiose guerriere che vivevano sulle rive del Mar Nero. La loro regina Pentesilea fu uccisa da Achille durante la guerra di Troia.