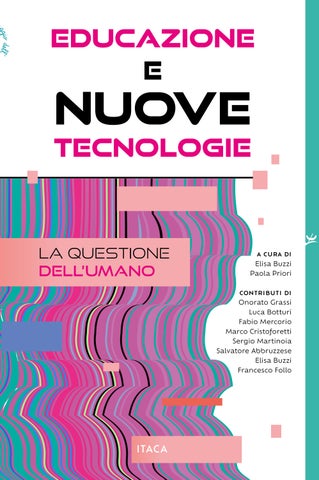

LA QUESTIONE DELL’UMANO

a cura di Elisa Buzzi

Paola Priori

contributi di Onorato Grassi

Luca Botturi

Fabio Mercorio

Marco Cristoforetti

Sergio Martinoia

Salvatore Abbruzzese

Elisa Buzzi

Francesco Follo

Questo libro appartiene a ____________________________________

EDUCAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

La questione dell’umano

A cura di Elisa Buzzi Paola Priori

Pubblicare è dare alla luce.

Desideriamo mettere in luce parole che accompagnino le persone nella vita.

Questa è la responsabilità che abbiamo come editori.

Libri compagni di viaggio.

Nella collana Il villaggio dell’educazione

Roberto Laffranchini

Per una scuola umana

Sentieri del Cinema

Cinema e scuola. 130 film dalle elementari alla maturità

Silvio Cattarina

Silenzio, ragazzi, passa il treno. Gioia, compagna di viaggio della vita

Educazione e nuove tecnologie. La questione dell’umano www.itacaedizioni.it/educazione-e-nuove-tecnologie

Prima edizione: agosto 2025

© 2025 Itaca srl, Castel Bolognese

Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-526-0805-6

Stampato in Italia da Modulgrafica Forlivese, Forlì (FC)

Col nostro lavoro cerchiamo di rispettare l’ambiente in tutte le fasi di realizzazione, dalla produzione alla distribuzione. Utilizziamo inchiostri vegetali senza componenti derivati dal petrolio e stampiamo esclusivamente in Italia con fornitori di fiducia, riducendo così le distanze di trasporto.

Seguici su

Itacalibri Itacalibri

Introduzione: il problema e l’opportunità

Onorato Grassi*

Introduzione: il problema e l’opportunità

Nell’epoca contemporanea la tecnologia ha investito la condizione umana in un modo e in una forma che prima d’ora il genere umano non aveva mai conosciuto e sperimentato. Essa non è più qualcosa che sta di fronte a noi, come era per le tecniche precedenti e per gli strumenti della tecnica; le nuove tecnologie della comunicazione (ICT) sono, per così dire, penetrate in ciascuno di noi, determinando, dall’interno, il comportamento umano, il modo di pensare, valutare e decidere, le forme e i metodi della comunicazione tra esseri umani e le relazioni con il mondo naturale.

Usiamo le nuove tecnologie per studiare, per ricercare, per insegnare, per lavorare, per gestire i nostri risparmi, per trascorrere il tempo libero, ma anche per prenotare un treno o un taxi, per andare dal parrucchiere, per programmare una vacanza, o per chiedere l’intervento di un idraulico quando il lavandino si è otturato. Siamo costantemente in rete e viviamo in relazioni con gli altri servendoci, per la stragrande maggioranza dei casi, di strumenti tecnologici, dal nostro PC allo smartphone. E in ogni momento, forniamo “dati” – i nostri dati, ma anche quelli delle nostre relazioni e, quindi, degli altri – che si accumulano in mastodontici archivi elettronici, pronti a essere recuperati al momento opportuno.

* Università LUMSA, Roma. Comitato Scientifico dell’Associazione Il Rischio Educativo.

Anni fa, nel 1997, quando il fenomeno non aveva ancora assunto le sembianze “di massa” attuali, Roger Fidler, aveva definito il cambiamento della condizione umana attraverso le nuove tecnologie una mediamorfosi 1. Negli stessi anni di fine secolo, nei laboratori Bells, le tecnologie erano considerate come una new skin, attraverso cui il mondo sarebbe stato, d’ora in poi, percepito e vissuto. Derrick de Kerckhove vedeva in questa “nuova pelle” come una sorta di mega network che avrebbe coperto l’intero pianeta, prevedendo, come poi è accaduto, che nel secolo XXI la tecnologia sarebbe diventata sempre più veloce, più piccola, più economica, più intelligente, nutrita da un costante flusso di informazioni, e quindi più mastodontica e universalmente utilizzata2.

L’idea di rete neurale, che prolunga in un esterno virtuale, e anche reale, le nostre funzioni cognitive e sensitive, le nostre capacità valutative e decisionali, le nostre inclinazioni e persino i nostri comportamenti, ponendoci, in ogni momento, in rapporto, reale o presunto, con il mondo intero, si sarebbe realizzata negli anni successivi, in tempi più brevi di quelli previsti e in modi, per certi aspetti, addirittura inattesi.

Se fino al secolo XX la cultura, e in modo particolare la “cultura di massa”, si era retta sulla diffusione di eventi unici –dal manoscritto al libro, grazie alla stampa a caratteri mobili, dal concerto al disco o al CD, dal quadro alla sua riproduzione fotografica3 –, nel secolo attuale si è aperta una strada inversa: grazie alla tecnologia, moltitudini sempre più grandi di uomini possono convergere su un evento unico, giungendo

1 R. Fidler, Mediamorphosis. Understanding New Media, Sage Pubblication, London 1997.

2 D. de Kerckhove, The Skin of Culture: Investigating the New Eletttronic Reality, Sommerville House Publishing, Sommerville 1995 (trad. it. La pelle della cultura: un’indagine sulla nuova realtà elettronica, Costa&Nolan, Genova 1996); Id., Il sapere digitale, in collaborazione con A. Buffardi, Liguori Editore, Napoli 2011.

3 E. Gilson, La società di massa e la sua cultura, Vita e Pensiero, Milano 1988.

Introduzione: il problema e l’opportunità

addirittura a crearlo o, comunque sia, a determinarne e definirne i contenuti e i contorni. Questo duplice movimento, diffusivo e convergente, caratterizza l’ambito e i mezzi della comunicazione.

Da una parte resta sempre in vigore la forma unidirezionale della comunicazione, secondo il modello del pipeline, che va da un centro alla periferia, senza ritorno. Centrali di produzione di notizie, di idee, di programmi e di strumenti culturali agiscono, nella maggior parte dei casi, in questo modo, tutt’al più cercando di interpretare l’utente o di comprenderne le possibili reazioni. Il modello può essere scelto anche per l’insegnamento o la divulgazione, quando il maestro “unico” o il grande “esperto” diffonde, attraverso i canali televisivi, youtube o altri social-media, le sue conoscenze, informazioni, interpretazioni. «Mi capita di immaginare – scriveva Jean Guitton nel lontano1983 – uno Stato in cui un solo maestro insegnerà, dal Collège de France a tutti gli allievi, con lo schermo televisivo che rimpiazzerà la lavagna. E si può supporre che un computer permetterà di autoinsegnare senza maestro»4.

Dall’altra parte, grazie a internet e agli strumenti di rete, la possibilità di stabilire rapporti desk to desk consente di elaborare, per così dire, dal basso le informazioni, le interpretazioni, le conoscenze del mondo. Plausibilmente è questa possibilità che ha rafforzato i rapporti tra le ICT e le teorie costruttiviste, nonché la diffusione di entrambe nel mondo dell’istruzione e dell’educazione.

In questo quadro si inserisce il tema dell’Intelligenza Artificiale che, negli ultimi tempi, si è imposta, in modo massiccio, all’opinione pubblica e, grazie a programmi elaborati per l’uso comune, sta entrando, o già è entrata, nelle abitudini di studio e di lavoro. Agli aspetti linguistici (traduzioni, composizione

4 J. Guitton, La fine delle scuole, «L’Osservatore Romano», 10 giugno 1983, p. 2.

di testi, elaborazione di dossier), che hanno soprattutto interessato il mondo dell’istruzione e della comunicazione, si sono aggiunti quelli della divulgazione, della ricerca (ove l’AI è da anni utilizzata) e del mondo delle professioni e del lavoro, che, dal trasferimento di funzioni, finora affidate agli esseri umani, alle macchine, può uscirne radicalmente stravolto e rivoluzionato.

Sebbene vi sia, da più parti, l’illusione di conoscere, in una misura almeno soddisfacente, il fenomeno, non è tuttavia improprio asserire che il mondo dell’AI è ancora da scoprire, valutare e giudicare, sia per la tecnologia in esso impiegata, sia per gli usi che di tale tecnologia possono essere fatti nei vari campi della vita umana (istruzione, medicina, produzione, servizi, comunicazione), sia per l’impatto che esso ha con ciò che si considera “umano”, sia, infine, per i rapporti con l’agire umano, in una prospettiva etica e sociale.

In questo senso, il compito di conoscere dall’interno il mondo dell’AI è, a un tempo, arduo e indispensabile. Arduo, perché si tratta di non arrestarsi alla superficie di una divulgazione molto spesso accomodante e fuorviante, ma di comprendere la logica impiegata nelle ICT e nell’AI, la loro strumentazione, i loro possibili impieghi, benefici e limiti, gli sviluppi che possono avere, anche in tempi tutto sommato brevi, e i campi del loro utilizzo. Indispensabile, perché la comunità scientifica, la ricerca, la vita intellettuale è bene che precedano, per quanto le è possibile, i cambiamenti, e non si accontentino di seguirli o di assimilarli, affidando i destini individuali e collettivi a elementi e cause che possono, o potrebbero, non rispondere a esigenze conformi alla dignità umana e utili al bene comune.

Il ruolo degli esperti, soprattutto in questi campi, è assolutamente centrale; a essi si chiede onestà intellettuale, capacità di valutazioni rigorose e complete, visioni di insieme, necessarie per una comprensione non settoriale del fenomeno. I mondi dell’università, della ricerca e dell’istruzione, a questo fine, sono chiamati a dare responsabilmente il loro contributo, utilizzando le potenzialità delle loro risorse, l’ampiezza e la pro-

Introduzione: il problema e l’opportunità

fondità del loro bagaglio di conoscenze, le capacità e l’inventività di studenti e docenti, formati in modo rigoroso e critico.

Se molteplici sono i problemi e gli interrogativi cui dare risposta, ve ne sono alcuni che, per attualità e importanza, si impongono maggiormente all’attenzione.

Anzitutto, le questioni relative alla forma e ai caratteri delle nuove tecnologie.

Se la tecnica è stata, sin dalle origini della storia umana, l’arte di forgiare strumenti per superare i limiti della natura umana, rendendo così gli uomini capaci di opere, di imprese, di risultati altrimenti impossibili, le nuove tecnologie rappresentano una novità, paragonabile, secondo alcuni, all’invenzione della stampa a caratteri mobili nel secolo XV e alla rivoluzione industriale dei secoli XVIII e XIX, e destinata a segnare radicalmente abitudini, costumi, modi di vita e di lavoro delle attuali e future generazioni. Velocità di esecuzione, globalità di comunicazione, ampiezza di informazione, individualità e disponibilità dei mezzi tecnologici sono senz’altro tra le principali caratteristiche della tecnologia contemporanea. Non deve tuttavia sfuggire che calcolatori, internet, automazione robotica non sono semplici strumenti nelle mani dell’uomo –come il martello, la freccia, l’aratro –, ma agiscono, ossia funzionano, secondo una logica propria, alla quale, chi li utilizza, deve sottostare, pena l’esclusione. Lo strumento «affascinante e tremendo», come è stato definito da papa Francesco nel discorso pronunciato al G7, nel giugno 20245, produce infatti questa duplice emozione perché si rivela, da una parte, una potente possibilità di fare cose altrimenti impossibili, o fuori della portata di singoli esseri umani, e, dall’altra parte, una sorta di enigma che può uscire dal controllo umano e, quindi, apparire come una potenziale minaccia.

5 Francesco, Uno strumento affascinante e tremendo, discorso pronunciato alla Sessione del G7 sull’Intelligenza Artificiale, Borgo Egnazia, 14 giugno 2024 (www. vatican.va).

Per superare reazioni di questo tipo, non sembra esservi rimedio migliore della conoscenza degli strumenti tecnologici che vengono utilizzati, della logica che li governa, dei criteri in base ai quali essi funzionano e “decidono”, degli scopi che, attraverso essi, si vogliono raggiungere. Questa conoscenza deve essere offerta da artefici delle nuove tecnologie che le possano e le sappiano considerare con spirito critico, con onestà intellettuale, con responsabilità consapevole, e siano altresì disposti a mettere in discussione i risultati delle loro scoperte e invenzioni nella comunità scientifica, nelle sue diverse e varie espressioni.

Una seconda questione principale è costituita dal tema dell’intelligenza, posto al centro di indagini e discussioni dall’avvento dell’Intelligenza Artificiale. L’orientamento attuale sembra concentrarsi sulla distinzione tra “calcolo” e “pensiero”, attribuendo il primo alla cosiddetta intelligenza delle macchine – potentissimi strumenti di calcolo, ma esclusivamente di calcolo – e il secondo all’intelligenza umana, la quale è capacità di calcolo, ma soprattutto di pensiero, di intuizione, di scoperta, di riflessione.

Se per un verso datacy e big data offrono possibilità inimmaginabili, solo qualche decennio fa, sul versante dell’analisi statistica, della ricerca nel campo delle scienze della natura, della medicina, del funzionamento di sistemi complessi, dell’informazione e della comunicazione – per limitarci ai campi di maggior rilievo –, per altro verso la scomparsa del senso, del valore della verità, della narrazione, dei valori etici dalla scena pubblica suscita più di una preoccupazione e, soprattutto, sollecita una riflessione sulla natura del pensare umano, sulla sua unicità e originalità, sul quell’art de penser che Paul Valery6 individuava, in una sua famosa conferenza

6 P. Valery, Le bilan de l’intelligence, 1935 (trad. it. Il bilancio dell’intelligenza, Ibis, Como-Pavia 2023).

Introduzione: il problema e l’opportunità

del 1935, come il rimedio all’imbarbarimento delle società contemporanee.

La rinuncia a una concezione prettamente funzionalista del sapere, della conoscenza e della competenza umane può essere, a questo proposito, una scelta che, senza abolire l’interesse per l’utilità di strumenti e per il loro uso proficuo, apre a orizzonti di maggior comprensione dell’esperienza umana, delle esigenze, delle aspirazioni e delle evidenze che la caratterizzano.

La terza questione riguarda il rapporto tra tecnica, tecnologia ed etica. In una visione tecnocratica, tale rapporto è prevalentemente confinato agli usi della tecnica e della tecnologia, che sono considerati legittimi purché siano rispettati alcuni valori e salvaguardati determinati fini, sebbene risulti poi arduo stabilire sia gli uni che gli altri, quantomeno ottenere un consenso unanime su di essi. Più interessante è invece considerare il rapporto tra tecnologia ed etica sul versante della concezione dell’uomo implicita nelle varie forme di tecnologia e quale visione antropologica permetta di usarle senza venir meno alla dignità umana.

A questo riguardo, concezioni non dualiste dell’essere umano, rivalutazione della corporeità, in relazione al soggetto pensante, riflessioni sul valore della scelta umana, non riconducibile in toto alla decisione, che anche una macchina potrebbe compiere, stanno affiorando come argomenti di grande interesse filosofico e, più in generale, culturale e civile.

Ciò porta, infine, all’ultima questione, quella dei rapporti della tecnologia con l’educazione.

L’orizzonte comunicativo, nella sua forma e nei suoi strumenti, creato dalle nuove tecnologie ha una diretta influenza sull’istruzione e sull’educazione, che sono una forma specifica di comunicazione, sia nel senso della trasmissione sia in quello del “mettere in comune” un bene di tutti.

Per un’educazione non ridotta a semplice addestramento –attività che anche una macchina potrebbe svolgere –, il rapporto con la realtà, la relazione con gli altri, la consapevolezza

di sé e la crescita umana, nelle sue dimensioni intellettive e affettive, sono elementi essenziali, che modelli educativi legati alle nuove tecnologie spesso trascurano o ignorano.

Si pensi, ad esempio, alla disponibilità delle informazioni e alla possibilità di accesso diretto a esse che la rete offre, alla prevalenza dell’immagine sulla parola, al linguaggio modulare e limitato della comunicazione in rete, al divario tra giovani generazioni (cresciute in ambiente tecnologico) e generazioni adulte (ignare della tecnologia, anche se usano pc e smartphone), alla trasformazione dell’ambiente scolastico, da fisico a virtuale, al collasso delle informazioni (date tutte insieme, disordinatamente e in un medesimo tempo), a discapito dell’arte pedagogica di compiere, e far compiere, un passo alla volta.

Il pericolo dell’aumento del “nozionismo” è incombente, e a nulla servono, per scongiurarlo, attività e corsi di critical thinking o di problem solving, procedure protocollari troppo standardizzate per sviluppare negli studenti una coscienza critica.

Altrettanto pressante è la prospettiva che, in una visione funzionalista, l’istruzione accentui un’impostazione selettiva piramidale, prediligendo strategie e curricula focalizzati sulla preparazione al superamento di test per gli avanzamenti di carriera.

Queste derive, che condannerebbero la scuola a un ruolo secondario e subalterno alle tendenze sociali, culturali, economiche della società, nonché alle mode, ai miti, alle illusorie promesse che in essa si coltivano, non sono inevitabili, né sono da considerarsi l’effetto necessario delle nuove tecnologie. Il problema è più complesso, come in ogni campo della vita umana, individuale e collettiva, e andrebbe affrontato con dovuta ponderatezza, con sguardo comprensivo di tutti i fattori in gioco, con disponibilità al confronto delle opinioni e al dialogo.

Per ora, ci limitiamo, in conclusione, a due notazioni, più prospettiche che descrittive.

La prima riguarda l’esigenza, da più parti avvertita, di ritor-

Introduzione: il problema e l’opportunità

nare a considerare l’umano come l’oggetto privilegiato dell’educazione e, quindi, dei tentativi, degli strumenti, dei progetti che, con questa finalità educativa, possono essere messi in campo.

Chiedersi che cosa si intenda per umano è cosa diversa da riflessioni astratte sull’uomo; si tratta di interrogarsi su che cosa renda umano l’uomo, quale sia l’autentica umanizzazione di quell’entità biologica, psichica, intellettiva e affettiva che è l’essere umano. La questione, centrale nei programmi di human flourishing, riguarda la connessione di attività cognitive e di dimensioni affettive, di conoscenze, nel loro intrecciarsi, ed emozioni, lo sviluppo di capacità propriamente umane – intelletto, volontà, memoria – e relazionali – cura, progettazione, temporalità –, l’edificazione di luoghi ove tutto ciò sia messo a tema e realizzato.

È propriamente a questo scopo che le nuove tecnologie, compresa l’AI, possono risultare utili e offrire la loro potenza strumentale (data, rete, calcolo) per migliorare, semplificare e potenziare l’esistenza umana e, altresì, per consentire all’essere umano di raggiungere traguardi finora impossibili. La «condizione di ulteriorità» e l’apertura «all’oltre», di cui ha parlato il Santo Padre nel già citato discorso, sono il proprium dell’uomo, non in misura quantitativa, ma qualitativa: sono il motivo del «potenziale creativo della nostra intelligenza in termini di cultura e bellezza» e l’origine della «nostra capacità tecnica».

Se dunque le nuove tecnologie sono, e possono essere «una traccia di questa nostra ulteriorità», sarà opportuno introdurle, usarle, sperimentarle, correggerle, incrementarle nel modo migliore e più adeguato per la crescita dell’umano e per la sua educazione. Ma, soprattutto, sarà opportuno che esse siano nelle mani di chi ha un radicato senso dell’umano e perciò si dedica, responsabilmente, alla sua fioritura.

* * *

I testi raccolti nel presente volume sono stati presentati e discussi in due distinte occasioni: la Summer School, organizzata dall’Associazione Il Rischio Educativo, dal titolo Educazione e nuove tecnologie (Ravenna, 10-12 luglio 2024), e il Convegno, organizzato da Universitas&University, dal titolo Artificiale o intelligente? Per una comunità universitaria pensante (Chiavari, 21-23 febbraio 2025).

Che il mondo della scuola e quello dell’università si stiano interrogando sui cambiamenti che le nuove tecnologie, in particolare l’Intelligenza Artificiale, stanno portando nell’ambito dell’educazione e della ricerca è indice di vitalità, e non solo di preoccupazione. Ogni novità richiede un ripensamento degli scopi, dei mezzi e dei metodi delle proprie azioni, dei ruoli professionali e delle istituzioni in cui si opera. In questo caso, del valore e del significato dell’«educazione» nella scuola e della natura e funzione dell’Università come «comunità pensante».

L’occasione della presente pubblicazione, che vede insieme due mondi – scuola e università –, intimamente collegati, ma spesso distanti tra loro, è un piccolo segno del cammino che si può fare perché la crescita dell’umano e la ricerca della verità siano ancora possibili nella società odierna, per il bene delle giovani generazioni.

Il vero pericolo dell’attuale sviluppo tecnologico non è l’avvento di una intelligenza artificiale così sviluppata da riuscire a imitare l’intelligenza umana fino al punto di prendere il sopravvento sugli esseri umani, ma di esseri umani che, cercando di imitare l’intelligenza artificiale, diventino sottosviluppati intellettualmente.

Hubert Dreyfus

«Nell’epoca contemporanea la tecnologia ha investito la condizione umana in un modo e in una forma che prima d’ora il genere umano non aveva mai conosciuto e sperimentato.

Le nuove tecnologie della comunicazione sono “penetrate” in ciascuno di noi, determinando, dall’interno, il comportamento umano, il modo di pensare, valutare e decidere, le forme e i metodi della comunicazione tra esseri umani e le relazioni con il mondo naturale.

In questo quadro si inserisce il tema dell’intelligenza artificiale, un mondo ancora da scoprire, valutare e giudicare, un compito arduo e indispensabile».

ONORATO GRASSI

€ 15,00