Herzenssache

Wie ein Hochleistungsorgan unseren Körper am Leben hält

Kinder im Spital Angebote, die den Aufenthalt erleichtern

Wiedereinstieg Neue Herausforderung in Pflegeberufen

Gesund essen Drei Rezepte von Spitzenköchin Aline Born

Wie ein Hochleistungsorgan unseren Körper am Leben hält

Kinder im Spital Angebote, die den Aufenthalt erleichtern

Wiedereinstieg Neue Herausforderung in Pflegeberufen

Gesund essen Drei Rezepte von Spitzenköchin Aline Born

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand hilft nur eine rasche Wiederbelebung. Mit jeder verlorenen Minute sinkt die Überlebenschance um rund 10 Prozent. Das Vorgehen: die Nummer 144 anrufen und bei Bewusstlosigkeit ohne Atmung sofort einen Defibrillator einsetzen, falls dieser vorhanden ist. Wenn nicht, sofort mit der Herzdruckmassage beginnen. Dabei kniet man sich neben die bewusstlose Person, legt einen Handballen in die Mitte des Brustbeins und unterstützt durch die zweite Hand auf dem Handrücken die erste. Danach drückt man senkrecht mit gestreckten Armen 100- bis

120-mal pro Minute und hört nicht auf, bis Hilfe eintrifft. Musik hilft, den richtigen Rhythmus zu finden: Die bekanntesten 120-Bpm-Songs sind «Staying Alive» von den Bee Gees, «I will Survive» von Gloria Gaynor, «Highway to Hell» von AC/DC und der Titelsong von «Biene Maja». Jüngere können sich am Song «In My Mind» von Dynoro und Gigi D’Agostino orientieren. Gut zu wissen: Das Abwechseln von Herzmassage und Beatmung (30-mal drücken, zweimal beatmen) erhöht die Chance, dass die betroffene Person überlebt.

Das Herz ist seit jeher Projektionsfläche für die Seele, Emotionen und Liebe. Dass diesem faustgrossen Hohlmuskel kulturübergreifend derart positive Bedeutungen zugeschrieben werden, hat einen guten Grund: Das Herz ist der Motor des Lebens. Auch bei uns an der Insel messen wir dem Herzen den Stellenwert bei, den es verdient. Es ist zentraler Ausgangspunkt einer umfassenden Patientenversorgung und zugleich pulsierender Gegenstand unseres Wissensdursts in Lehre und Forschung.

Die Herzmedizin hat in den letzten fünf Dekaden grosse Fortschritte gemacht. Zu den grossen Errungenschaften gehört etwa die Entwicklung wirksamer Medikamente bei koronarer Herzkrankheit und Herzschwäche. Darüber hinaus sind wir heute dazu in der Lage, mittels Ballonen und Stents verstopfte Arterien zu erweitern. Wir können Herzklappenfehler chirurgisch und kathetertechnisch effektiv behandeln und die schwersten Fälle einer Herzschwäche mittels Transplantation angehen. Letztes Jahr wurden wir gar Zeugen einer Xenotransplantation, als einem Menschen erstmals das Herz eines Schweins eingesetzt wurde. Auch neue Kunstherzsysteme versprechen Hoffnung für die am schwersten von Herzschwäche Betroffenen. Fortschritte wie diese beruhen auf beharrlicher und mutiger Forschung. Sie haben dazu geführt, dass sich die Lebenserwartung der Herzkranken um ein Vielfaches verbessert hat. Trotz all dieser Errungenschaften widmen wir uns weiterhin dem medizinischen Fortschritt – ganz im Sinne der Menschen, die uns am Herzen liegen: unsere Patientinnen und Patienten.

Viel Herzblut

Patientenorientierung wird in unserem Herzzentrum grossgeschrieben. Als universitäre Leistungserbringerin spielen wir eine wichtige Rolle bei der Einführung neuer Therapien. Dies bringt eine grosse Verantwortung mit sich, die uns tagtäglich antreibt – ähnlich wie das Herz den Körper. Prävention, Diagnostik, Intervention und Nachsorge rund ums Herz kommen bei uns aus einer Hand: Herzchirurgie und Kardiologie bilden gemeinsam ein schlagkräftiges Team unabhängig aller Fächergrenzen. Denn nur gemeinsam können wir den Patientinnen und Patienten die für ihre individuellen Bedürfnisse optimale Therapie anbieten.

Von Herzen

In der vorliegenden Ausgabe bieten wir Ihnen einen breiten Einblick in unser gemeinsames Engagement fürs Herz: Wir beleuchten die Themen Herzschwäche, Myokarditis und Herzinfarkt-Prävention und präsentieren Ihnen ein Porträt eines Eishockeyprofis mit Herzrhythmusstörung. Zudem erzählen wir die Geschichte einer Patientin, die dank einem minimalinvasiven Herzklappeneingriff viel Lebensqualität gewonnen hat.

Wir wünschen Ihnen eine herzhafte Lektüre!

Prof. Dr. Stephan Windecker (links), Chefarzt und Klinikdirektor Universitätsklinik für Kardiologie, Inselspital BernPflegeberufe So klappts mit dem Wiedereinstieg

Anna-Seiler-Haus

Velotipp

Mit dem E-Bike durchs grüne Band

Reportage

Ersatz der Aortenklappe

Die Zahl 27 %

So hoch ist der Anteil der HerzKreislauf-Erkrankungen an den Todesfällen in der Schweiz. Sie sind die häufigste Todesursache. Im Jahr 2020 gab es 10 943 Todesfälle von Frauen und 9569 Todesfälle von Männern infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele dieser Erkrankungen können durch Beeinflussung von Risikofaktoren und Lebensstil einen günstigeren Verlauf nehmen.

Herzmedizin ist für das Inselspital eine Herzenssache: Das Herzzentrum auf dem Insel-Areal ist mit Abstand die grösste Versorgungsstruktur für Herzerkrankungen in der Schweiz und bietet alle diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten einschliesslich Herztransplantation und Eingriffen am Kinderherz an. Viele dieser Eingriffe wurden in der Schweiz zum ersten Mal am Inselspital durchgeführt: Das Herzzentrum ist für seine Dienstleistungen, Forschung und Lehre weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

2 Leserfrage

3 Editorial

5 Inhaltsverzeichnis / In Kürze Fokus Herz

6 Der Motor unseres Körpers

12 Facts & Figures

14 Interview mit Prof. Dr. Matthias Siepe

16 Reportage Herzklappeneingriff

20 Eishockeyprofi Simon Sterchi im Porträt

22 Hintergrund Herzmuskelentzündung

24 Das sagt die Forschung

Gesundheit

26 Herzinfarkt: Unterschiede bei Mann und Frau

30 Anna-Seiler-Haus: neues Herzstück

34 Kinder im Spital: die Angebote

36 Pflege: Porträt einer Wiedereinsteigerin

Aus dem Leben

38 Velotipp «Grünes Band Bern»

42 Gesund essen: Rezepte von Aline Born

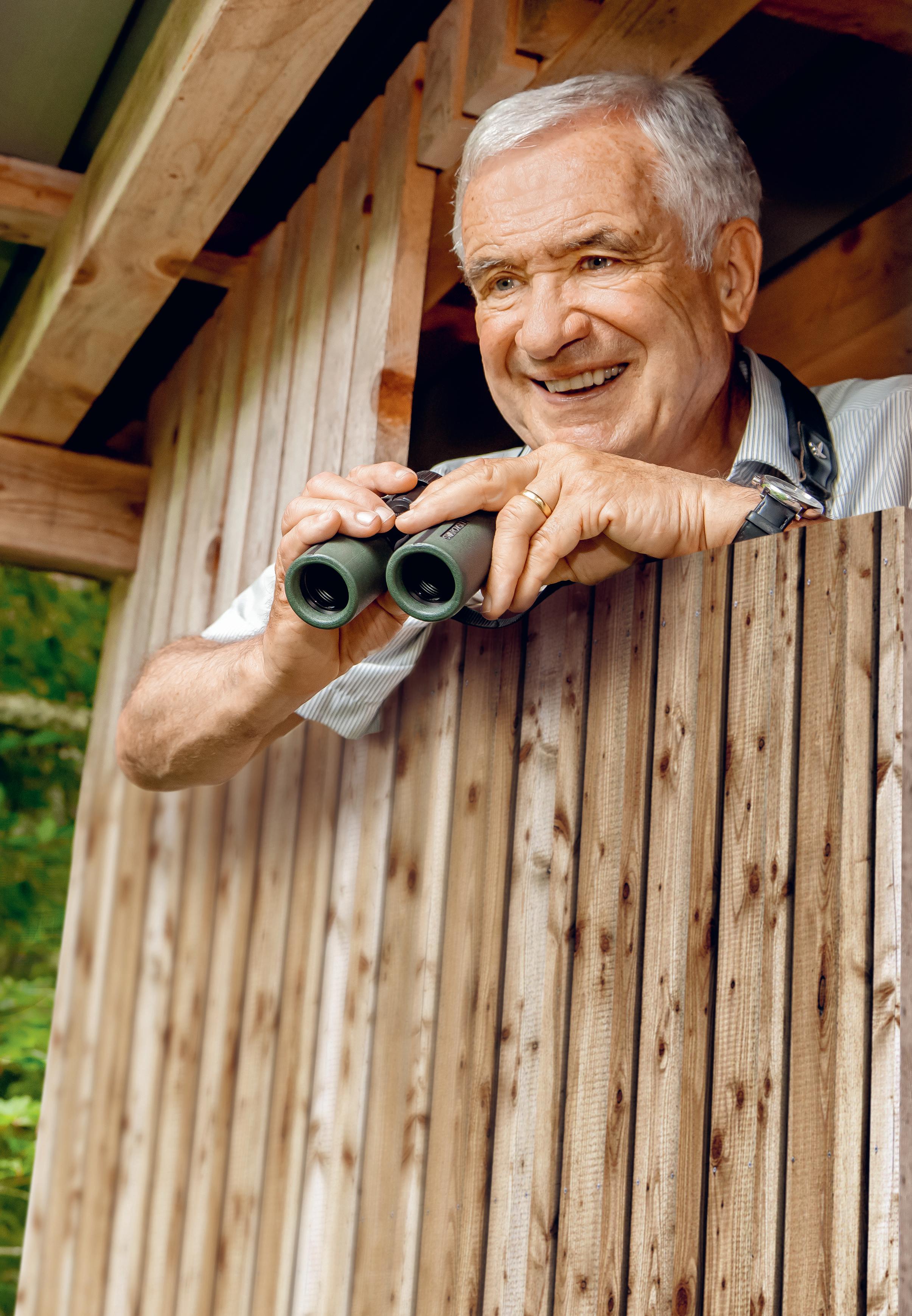

46 10 Fragen an Hanspeter Latour

48 Gesagt: Zitate zum Thema

Herz und Gesundheit

49 Kolumne von Marlen Reusser

12

Gesundes Herz

Tipps von Expertinnen und Experten

20

Herzrhythmusstörung

Eishockeyprofi Simon Sterchi im Porträt

42

Gesunde Rezepte Kochen mit Aline Born

Ein Herz ist ungefähr so gross wie die Faust seines Besitzers oder seiner Besitzerin.

Titelbild: Eishockeyprofi Simon Sterchi litt an Herzrhythmusstörungen und liess sich im Inselspital behandeln.

Herz

Herz

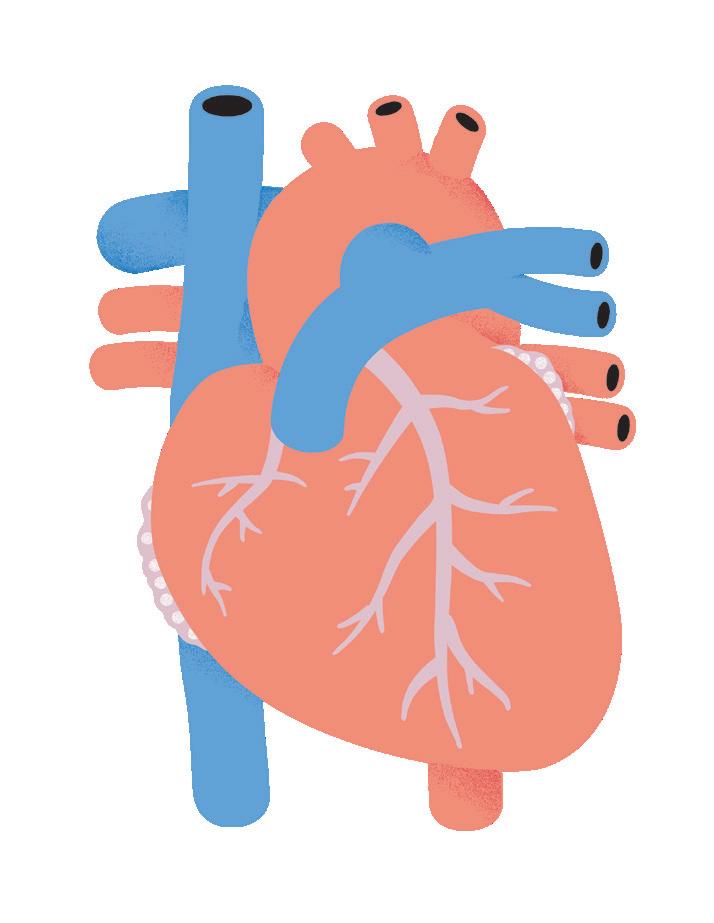

Ohne Herz geht gar nichts: Der Hohlmuskel ist der Motor unseres Körpers und funktioniert wie eine zentrale Druck- und Saugpumpe. Im Ruhezustand pumpt er pro Minute fünf bis sechs Liter Blut durch den gesamten Körper. So wird jedes Organ und jede Zelle mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, die das Leben ermöglichen.

Fokus Text: Thorsten Kaletsch«Ich habe etwas auf dem Herzen.» «Ich nehme mir etwas zu Herzen.» «Er hat mir sein Herz ausgeschüttet.» «Gib doch deinem Herzen einen Stoss.» «Mir ist das Herz in die Hose gerutscht.» «Das bricht mir das Herz.» Kein anderes menschliches Organ wird in so vielen Redewendungen bemüht wie das Herz. Keinem anderen Körperteil wird so viel Bedeutung beigemessen. Das Herz ist das Symbol für die Liebe und gilt in unserer Kulturgeschichte auch als Sitz der Seele.

Das 3-D-Dreieck unter dem Brustbein Doch was ist das Herz aus anatomischer Sicht, und wie funktioniert es genau? Bei erwachsenen Menschen ist es ungefähr 15 Zentimeter lang und 10 Zentimeter breit. Es gleicht einem dreidimensionalen Dreieck mit runder, nach unten zeigender Spitze und ist rund 300 bis 350 Gramm schwer, bei Sportlerinnen und Sportlern sogar bis zu 500 Gramm. Zu finden ist es in der Mitte des Brustkorbs – hinter dem Brustbein und leicht nach links versetzt. Dort liegt es im Herzbeutel zwischen den beiden Lungenflügeln und oberhalb des Zwerchfells. Der Herzbeutel wird auch als Perikard (peri = um herum) bezeichnet. Er ist ein Sack aus Bindegewebe, der das gesamte Herz umschliesst.

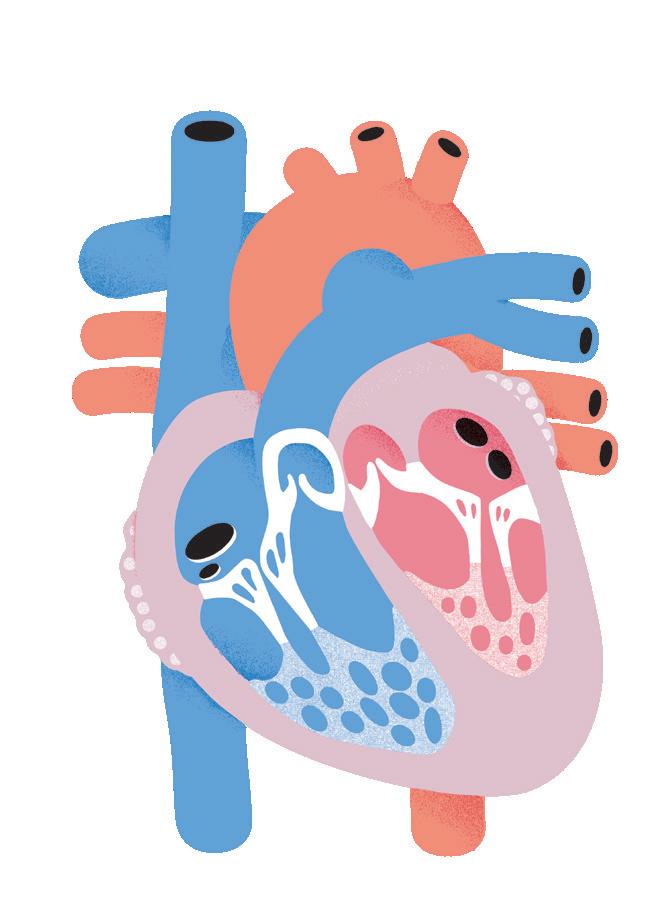

Das Herz besteht aus einer linken und einer rechten Hälfte. Jede Herzhälfte verfügt über

«Die Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt seit 40 Jahren – in den letzten zehn Jahren ist sie um über 30 Prozent bei den Frauen und über 40 Prozent bei den Männern zurückgegangen. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es bessere Medikamente und innovative, minimalinvasive Behandlungsmethoden gibt und dass wir ganz allgemein gesünder leben.»

einen Vorhof und eine Herzkammer (Ventrikel). Die Herzhälften sind in Längsrichtung durch die Herzscheidewand unterteilt, das sogenannte Septum. Es trennt den rechten vom linken Vorhof und die rechte von der linken Herzkammer und somit den sauerstoffarmen vom sauerstoffreichen Kreislauf.

Das Zentrum des Kreislaufs

Anatomisch gesehen ist das Herz ein Hohlmuskel. Er bildet das Zentrum des HerzKreislauf-Systems: Bei gesunden Erwachsenen schlägt das Herz rund 70-mal in der Minute und pumpt pro Herzschlag zirka 70 Milliliter Blut in den Kreislauf.

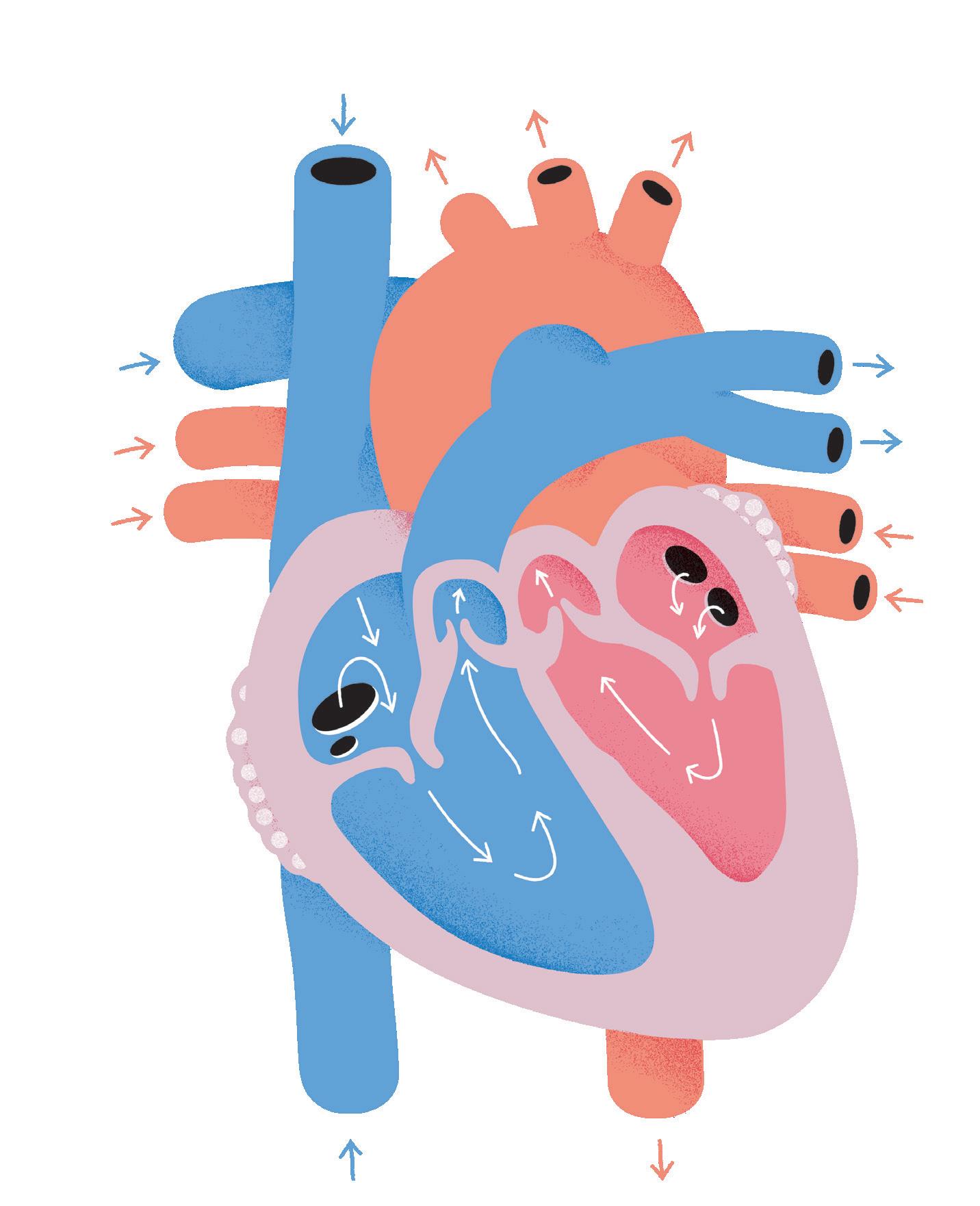

Die linke Herzkammer pumpt sauerstoffreiches Blut durch die Körperschlagader (Aorta) in den Körperkreislauf. Die ersten Abzweigungen der Aorta sind die Herzkranzgefässe oder Koronararterien. Sie spalten sich auf und laufen als feines Netz über den Herzmuskel und versorgen das Herz mit Sauerstoff und Nährstoffen. Wenn die Herzkranzgefässe verengt oder verschlossen sind, kann es zur koronaren Herzkrankheit oder zu einem Herzinfarkt kommen (siehe Präventionstipps ab Seite 26).

Das «verbrauchte» (also sauerstoffarme) Blut fliesst aus dem Körper zurück zum Herz – und zwar zuerst in den rechten Vorhof und dann

Rechte Koronararterie

Linke Koronararterie

Obere Hohlvene

Rechter Vorhof

1. Trikuspidalklappe

2. Pulmonalklappe

3. Aortenlappe

4. Mitralklappe

Untere Hohlvene Herzmuskel

Herzscheidewand

Linke Herzkammer

Linker Vorhof

Hauptschlagader

Rechte Koronararterie

Linke Koronararterie

Obere Hohlvene

Rechter Vorhof

1. Trikuspidalklappe

2. Pulmonalklappe

3. Aortenlappe

4. Mitralklappe

Untere Hohlvene Herzmuskel

Herzscheidewand

Linke Herzkammer

Linker Vorhof

Hauptschlagader

Herzmuskelentzündung: «Kardiologie. org» ist ein Informations- und Wissenspodcast mit kardiologischem Schwerpunkt. Im Podcast spricht ein Kardiologe über die Zusammenhänge zwischen Myokarditis und Coronavirus-Infektionen sowie -Impfungen. Er erklärt, welche Faktoren über eine Prognose entscheiden.

Kardiologie.orgPodcast, Folge 21.12.2022: «Myokarditis – eine tödliche Gefahr»

Herztod im Sport: In diesem Podcast von «Kardiologie.org» geht es um den plötzlichen Herztod im Sport und warum es überwiegend männliche Leistungssportler trifft.

Kardiologie.orgPodcast, Folge 24.11.2022: «Plötzlicher Herztod im Sport»

Leben retten: Wenn das Herz aufhört zu schlagen, zählt jede Minute. Die dritte Staffel des Podcasts «Herzfrequenz» der Schweizerischen Herzstiftung befasst sich mit der Lebensrettung. Lebensretterinnen, Gerettete, Sanitäterinnen und Sanitäter kommen zu Wort.

Podcast der Schweizerischen Herzstiftung «Herzfrequenz», Staffel 3 «Lebensrettung»

Vorhofflimmern: Thomas Krug und der Kardiologe Markus Knapp behandeln im Podcast «Hand aufs Herz» Themen der Herzmedizin. In dieser Ausgabe «Wissen to go» liefert der Kardiologe Antworten auf die zehn häufigsten Fragen zum Thema Vorhofflimmern.

Podcast «Hand aufs Herz», Folge # 90 «Wissen to go – Vorhofflimmern»

in die rechte Herzkammer. Von dort gelangt es über die Lungenschlagader (Pulmonalarterie) in den Lungenkreislauf. In der Lunge nimmt das Blut frischen Sauerstoff auf. Anschliessend fliesst es über die Lungenvenen zum linken Vorhof und in die linke Herzkammer. Dort beginnt der Kreislauf von Neuem.

Der Herzzyklus

Den Pumpvorgang nennt man Herzzyklus. Er besteht aus zwei Phasen, die immer wieder aufeinander folgen: Bei der Austreibungsphase (Systole) zieht sich der Herzmuskel zusammen und stösst Blut in den Kreislauf aus. Bei der Füllungsphase (Diastole) erschlafft der Herzmuskel, und sauerstoffarmes Blut strömt von den Vorhöfen in die Herzkammern. Danach folgt die nächste Austreibungsphase.

Das Herz-Kreislauf-System ist in der Lage, sich wechselnden Bedingungen anzupassen. Wenn man sich körperlich anstrengt, schlägt das Herz schneller und intensiver. Dadurch beschleunigt sich auch der Blutkreislauf: Mehr Blut fliesst schneller durch den Körper und nimmt in der Lunge mehr Sauerstoff auf – damit die Körperzellen mit mehr Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden können. Sowohl die Menge des vom Herzen gepumpten Blutes als auch die Anzahl der Herzschläge pro Minute kann bei Bedarf erhöht werden. So lässt sich die Herzleistung bis zum Fünffachen steigern.

Die vier Herzklappen Zwischen beiden Vorhöfen und beiden Herzkammern sowie beim Ausgangspunkt der Schlagadern befinden sich insgesamt vier Herzklappen. Sie wirken wie Ventile und sorgen dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fliesst und nicht zurückströmen kann. Erst dadurch wird ein effizienter Herzkreislauf möglich.

Herzprobleme sind in vielen Fällen lebensbedrohlich und manchmal nicht heilbar. Sie können körperlich stark einschränken und sind oft mit grossen Veränderungen im Alltag verbunden. Die Bewältigung von Herz-KreislaufErkrankungen kann deshalb sehr anspruchsvoll sein und den Patientinnen und Patienten viel abverlangen. Zahlreiche Betroffene zeigen starke psychische Reaktionen. Das kann sich in Ängsten, Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit oder Ruhelosigkeit äussern oder in Form von Schlaf- oder Konzentrationsproblemen. Solche psychischen Reaktionen sind nicht nur belastend, sie können zudem einen negativen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben.

Um den Leidensdruck bei Betroffenen zu reduzieren, gibt es die Kardiopsychologie. Sie vermittelt den Patientinnen und Patienten Strategien, welche die Bewältigung und Akzeptanz der Krankheit fördern. Auch bei ambulanter Behandlung werden die Kosten von der Grundversicherung der Krankenkasse übernommen.

Bedeutung: freundlich und mitfühlend sein

Jede der vier Herzklappen öffnet und schliesst sich bei etwa 70 Herzschlägen pro Minute jeden Tag insgesamt rund 100 000-mal. Die Klappe zwischen der rechten Herzkammer und der Lungenarterie heisst Pulmonalklappe, jene zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader (Aorta) Aortenklappe. Wegen ihres Aussehens werden diese beiden auch als Taschenklappen bezeichnet. Die Klappe zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Herzkammer bezeichnet man als Trikuspidalklappe und jene zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer als Mitralklappe. Diese beiden Klappen nennt man auch Segelklappen.

In seltenen Fällen kommen Menschen mit einem Herzklappenfehler zur Welt. Herzklappen können auch durch Infektionen beschädigt werden. Am häufigsten kommt es aber im Laufe des Lebens zu Abnutzungserscheinungen, die zu einer Verengung oder Undichtigkeit der Herzklappen führen können.

Bei Herzklappenerkrankungen haben Betroffene oft über längere Zeit keine Symptome. So kann es zu unbemerkten Schädigungen des Herzmuskels kommen. Am häufigsten von einer krankhaften Veränderung betroffen sind die Aorten- und die Mitralklappe. Bei einer starken Verengung der Aortenklappe muss diese ersetzt werden. Dies wurde früher mit einer Operation am offenen Herzen gemacht, ist aber heute mit einem minimalinvasiven Kathetereingriff (TAVI) möglich (siehe Reportage ab Seite 16). Auch wenn die Mitralklappe nicht richtig schliesst, lässt sich dies entweder mit einer minimalinvasiven Herzoperation oder einem Kathetereingriff beheben. Dabei wird eine Klammer (MitraClip oder Pascal-Sys-

tem) mit einem Katheter zum Herzen gebracht, rafft die Segel der Mitralklappe zusammen und verkleinert so die undichte Stelle.

Das elektrische Schrittmachersystem Jede Pumpaktion des Herzens beginnt mit einem elektrischen Impuls: Diesen braucht es, damit sich der Herzmuskel anspannt. Der Impuls wird im Sinusknoten im rechten Vorhof erzeugt. Von hier breiten sich die Impulse entlang der Vorhöfe und Kammern bis zur Herzspitze aus. Das komplizierte Antriebssystem, das die Funktion des Herzens steuert, nennt man auch Erregungsleitungssystem. Die Muskulatur des Herzens besteht aus speziellen Zellen, die sich rhythmisch zusammenziehen. Nervenbahnen leiten die elektrischen Signale zu den Herzmuskeln in den Vorhöfen und Kammern weiter: Auf diese Weise entsteht der Takt für den Herzschlag.

Bei Abweichungen und Unregelmässigkeiten des Herzschlags spricht man von Arrhythmien oder Herzrhythmusstörungen. Kleinere, kurzzeitig auftretende Störungen sind nicht ungewöhnlich. Der geordnete Rhythmus stellt sich in diesen Fällen von selbst wieder ein. Von krankhaften Arrhythmien spricht man erst, wenn die Störungen häufiger wiederkehren, stark ausgeprägt sind oder länger anhalten. Dann können sie den Blutkreislauf stören und die Blutversorgung des Körpers gefährden. Die häufigste Form der Herzrhythmusstörungen ist das Vorhofflimmern. In der Schweiz ist rund ein Prozent der Bevölkerung betroffen, das sind 100 000 Personen. Bei den über 75-Jährigen beträgt der Anteil rund zehn Prozent. Mit geeigneten Therapien lässt sich die normale Funktion des Herzschlags oft wiederherstellen.

«Das Herz am rechten Fleck haben»

Mehr Bewegung: Auch kleine Bewegungseinheiten im Alltag stärken Ihr Herz. Wichtig ist die Regelmässigkeit – mindestens eine bis zwei Stunden pro Woche. So beugen Sie Herzerkrankungen vor und stärken Ihre Abwehrkräfte. Deshalb: Treppe statt Lift, zu Fuss oder mit dem Velo statt mit dem Auto. Raus in die Natur!

Gesund essen: Eine gute Ernährung trägt zur Gesundheit Ihres Herzens bei. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Wertvoll sind frisches Gemüse, Nüsse, Olivenöl und Früchte. Achten Sie auf Vitamin D, Vitamin C, Folsäure, Carotin, Calcium und Selen. Reduzieren Sie Salz, Zucker, Fette (insbesondere tierische Produkte mit gesättigten Fettsäuren) und Alkohol.

Gewichtskontrolle: Ein gesundes Körpergewicht ist eine gute Basis für ein gesundes Herz. Es bewegt sich zwischen den Werten 18,5 und 25 des BodyMass-Index (BMI).

Mit dem Rauchen aufhören: Bereits 1 bis 4 Zigaretten täglich verdoppeln das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Deshalb: Es ist nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören!

Medizinische Vorsorge: Es ist wichtig, die eigenen Risikofaktoren zu kennen: Regelmässige medizinische Vorsorgeuntersuchungen helfen, die Herzgesundheit zu beobachten. Ideal ist ein Check-up alle drei Jahre. Testen Sie Blut, Cholesterin- und Blutzuckerwerte, und kontrollieren Sie Ihren Blutdruck.

Genügend Schlaf: Genügend erholsamer Schlaf (Schlafzeit und Qualität) ist wichtig für ein gesundes Herz. Er trägt zur Stressreduktion bei und hilft, ein gesundes Körpergewicht zu halten. Im Schlaf können wir regenerieren und auftanken (siehe Insel Magazin 1/2022 zum Thema Schlaf).

Entschleunigung: Stress belastet das Herz. Regelmässige Auszeiten und Entspannungseinheiten sorgen für Entlastung: gemütlich spazieren, eine Ruhepause auf dem Sofa, ein heisses Bad oder autogenes Training und Mediation.

Weitere Präventionstipps ab Seite 26

Ratgeber

Ratgeber

So oft schlägt das Herz während eines durchschnittlichen Menschenlebens (100 000 Mal pro Tag und 36 Millionen Mal pro Jahr).

So viel Blut pumpt das Herz während eines durchschnittlichen Lebens in den Körper – 5 Liter pro Minute und bis zu 10 000 Liter pro Tag. Damit lassen sich 80 olympische Schwimmbecken füllen.

So lang sind die Blutgefässe eines Erwachsenen, durch die das Herz das Blut pumpen muss. Das entspricht zweieinhalbmal dem Erdumfang.

So viel wiegt ein durchschnittliches Herz eines Erwachsenen. Herzen von Sportlerinnen und Sportlern können bis zu 200 Gramm schwerer sein.

So viel höher ist das Risiko eines Herzinfarkts für Menschen, die in konfliktreichen Beziehungen leben. 1:1

Wenn Verliebte sich drei Minuten in die Augen schauen oder an den Händen halten, gleicht sich der Herzschlag an, und ihre Herzen schlagen synchron. Bei Verliebtheit schlägt das Herz zudem schneller.

Koronare Herzkrankheit (KHK): Bei der häufigsten Herzerkrankung verursacht eine verminderte Durchblutung des Herzmuskels einen Nähr- und Sauerstoffmangel im Herzmuskel. Grund dafür sind Ablagerungen (Plaques), welche die Herzkranzgefässe enger und verletzlicher machen (Arteriosklerose). Solche Verengungen heissen Koronarstenosen.

Angina pectoris: Diese sogenannte Brustenge ist ein typisches Symptom der koronaren Herzkrankheit. Bei einer stabilen Angina pectoris treten die Beschwerden bei körperlicher Anstrengung oder anderen Belastungen auf. Bei einer instabilen Angina pectoris treten sie ohne erkennbaren Grund auf und nehmen rasch zu – auch nachts oder in Ruhephasen. Diese Beschwerden sind Vorläufer eines Herzinfarkts und müssen als Notfall behandelt werden.

Herzinfarkt: Dabei handelt es sich um einen teilweisen oder kompletten Verschluss eines Herzkranzgefässes. Dieser wird meist durch ein Blutgerinnsel (Thrombus) hervorgerufen. Als Folge wird der Herzmuskel nicht mehr genügend mit Blut versorgt, und vitales Herzmuskelgewebe stirbt ab. Eine sofortige Behandlung ist extrem wichtig, um die Blutversorgung wiederherzustellen und den Schaden am Herzmuskel zu minimieren (Symptome ab Seite 26). Bei Verdacht auf Herzinfarkt deshalb immer sofort die Ambulanz rufen! Jede Minute ist kostbar und kann Leben retten.

Herzinsuffizienz (Herzschwäche): Sie ist die Folge einer Funktionseinschränkung des Herzmuskels. Die häufigsten Ursachen sind die koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck, Herzklappenerkrankungen, Herzrhythmusstörungen sowie Entzündungen oder Erkrankungen des Herzmuskels. Man unterscheidet zwischen Linksherzinsuffizienz (Schwäche der linken Herzkammer) und Rechtsherzinsuffizienz (Überlastung der rechten Herzkammer).

Herzmuskelerkrankungen (Kardiomyopathien): Man unterscheidet verschiedene Arten: Bei der dilatativen Kardiomyopathie ist der Herzmuskel geschwächt, was zu einer Vergrösserung der Herzhöhlen und einer verminderten Pumpleistung führt. Bei der hypertrophen Kardiomyopathie kommt es genetisch bedingt zu einer Herzmuskelverdickung. Bei der restriktiven Kardiomyopathie ist die Füllung des Herzens durch Erkrankungen unzureichend. Und bei der seltenen arrhythmogenen Kardiomyopathie werden Herzmuskelzellen durch Fettgewebe ersetzt, was zu Herzschwäche führt. Bei der Myokarditis ist die Herzmuskulatur durch Viren, Bakterien oder Pilze entzündet (Story ab Seite 22).

Herzrhythmusstörungen: Dabei schlägt das Herz zu schnell, unregelmässig oder zu langsam. Die häufigste Ursache für einen unregelmässigen Herzschlag ist Vorhofflimmern. Diese Rhythmusstörung ist auch eine häufige Ursache von Schlaganfällen aufgrund der Bildung von Blutgerinnseln. Bei der Tachykardie schlägt das Herz zu schnell. Dies wird oft als Herzrasen wahrgenommen und kann zu Ohnmachtsanfällen und sogar zum plötzlichen Herztod führen. Ein zu langsames Schlagen des Herzens wird als Bradykardie bezeichnet. Verantwortlich dafür können insbesondere bei älteren Menschen «Wackelkontakte» im elektrischen Reizübertragungssystem des Herzens sein.

Herzklappenerkrankungen: Defekte Herzklappen sind oft die Folge einer altersbedingten Abnützung, können aber auch angeboren sein oder durch Infekte entstehen. Dabei kann es zu einer Verengung (Stenose) oder einer Undichtigkeit (Insuffizienz) der Herzklappen kommen. Wegen höherer Beanspruchung sind die Klappen des linken Herzens häufiger betroffen (Aortenklappenstenose, Mitralklappeninsuffizienz; Reportage ab Seite 16). Unbehandelt führen Herzklappenfehler zu Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelschwäche und schliesslich zum Kreislaufversagen.

Auf einen Blick ZahlenProf. Dr. Matthias Siepe, Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Herzchirurgie am Inselspital, über Symptome und Ursachen einer Herzschwäche, die grossen Fortschritte bei deren Behandlung und die Vorreiterrolle des Inselspitals.

Interview: Peter Bader

Wir tun etwas «leichten Herzens», schütten einander das Herz aus und tragen es auf der Zunge. Warum ist das Herz ein so wichtiger Bestandteil unserer Kulturgeschichte?

Matthias Siepe: Das Herz ist das zentrale Organ und verfügt so über eine grosse Symbolkraft. Es wird seit dem Altertum ganz stark mit unserer Gefühlswelt in Verbindung gebracht – vielleicht auch, weil unsere Herzfrequenz deutlich ansteigt, wenn wir aufgeregt oder verliebt sind.

Hat diese Bedeutung des Herzens Ihre Berufswahl beeinflusst?

Nein. Ich wollte ursprünglich Sportorthopäde werden. Dann habe ich im Rahmen eines Forschungsprojekts einen Freund bei einer Herztransplantation bei Schweinen begleitet. Der Moment, als das Herz nach der Verpflanzung wieder zu schlagen begann, hat mich enorm fasziniert. Das ist heute noch genauso. Jedenfalls habe ich dadurch diese Richtung eingeschlagen.

Was versteht man aus medizinischer Sicht unter einer Herzschwäche?

Wenn der Herzmuskel nicht mehr über die Kraft verfügt, den Körper mit ausreichend Blut und damit Sauerstoff zu versorgen, spricht man von einer Herzschwäche.

Welches sind die häufigsten Symptome?

Am häufigsten kommt es zu Atemnot. Die kann leicht anfangen und nur bei grosser Belastung auftreten, bis man am Schluss sogar beim Sprechen nach Luft ringt. Daneben kann es zu Schwindel, Wasser in den Beinen oder häufigem Harndrang kommen.

Welches sind die Ursachen?

Am meisten liegt einer Herzschwäche eine koronare Herzkrankheit zugrunde, also eine Verengung der Herzkranzgefässe. Auch Herzklappen-Erkrankungen oder chronisches Vorhofflimmern können über die Jahre in eine Herzschwäche münden. Sie kann auch durch eine Virusinfektion ausgelöst werden.

Wann lässt sich eine Herzschwäche am besten behandeln?

Immer dann, wenn man deren Ursache genau kennt: Wenn zum Beispiel Engstellen an den Herzkranzgefässen vorliegen, kann man diese mit Stents- oder Bypass-Operationen beheben. In den meisten Fällen finden wir die Ursache. Wenn nicht, wird die Behandlung komplizierter. Das gilt auch, wenn die Herzschwäche auf mehrere Ursachen zurückzuführen ist und man bei der Behandlung Prioritäten setzen muss.

Bei welchen Behandlungsmethoden wurden die grössten Fortschritte erzielt?

Mit den Katheter-Verfahren zur Behandlung von Herzklappen-Erkrankungen haben wir einen grossen Schritt gemacht. Stark verbessert haben sich auch jene Verfahren, die zur Anwendung kommen, wenn die Herzschwäche schon so ausgeprägt ist, dass die Ursachenbekämpfung nicht mehr hilft. Dazu gehören implantierte Pumpen, die das Herz unterstützen, oder Herztransplantationen. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen seit 40 Jahren enorm sinkt – in den letzten zehn Jahren ist sie um über 30 Prozent bei den Frauen und über 40 Prozent bei den Männern zurückgegangen.

Welche Rolle spielen Medikamente?

In den letzten Jahren wurden drei, vier neue Medikamente entwickelt, die die Herzschwäche viel gezielter behandeln und damit auch weniger Nebenwirkungen haben.

Welche Fortschritte wurden bei der Behandlung von Herzinfarkten erzielt?

Die Zeit zwischen dem Herzinfarkt und der Katheter-Behandlung zum Wiedereröffnen der verschlossenen Gefässe hat sich dramatisch verkürzt. Bei Infarkten, die zu einem Herzstillstand führen, kann der Kreislauf heute mit Herzpumpen bis zur Katheter-Behandlung kurzfristig aufrechterhalten werden. Das erhöht die Überlebenschancen und mindert neurologische Schäden.

Warum sind die Voraussetzungen zur Behandlung von Herzschwäche am Inselspital besonders günstig?

Die Insel ist eines von nur drei Zentren in der Schweiz, welche die gesamte Palette an Behandlungsmethoden für Herzschwäche anbieten dürfen. Sie nimmt bei der ursächlichen Behandlung von Herzklappen-Erkrankungen wie auch bei den Herzunterstützungssystemen und -transplantationen eine Vorreiterrolle ein. Heute können Herzen für Transplantationen über weitere Strecken transportiert werden, weil sie während des Transports schlagen und dabei mit Blut des Spenders versorgt werden. So stehen auch mehr Spenderherzen zur Verfügung. Das Kompetenzniveau in den Kliniken für Kardiologie und Herzchirurgie ist so hoch wie sonst nirgends in der Schweiz. Und dabei ist die Zusammenarbeit sehr eng – sowohl fachlich als auch menschlich.

«Die Überlebenschancen bei einem Herzinfarkt sind heute höher.»

Dora Wiedemeier vor dem Eingriff: Sie wünscht sich, wieder ohne Atemnot den Berg hinaufzukommen.

Dora Wiedemeier vor dem Eingriff: Sie wünscht sich, wieder ohne Atemnot den Berg hinaufzukommen.

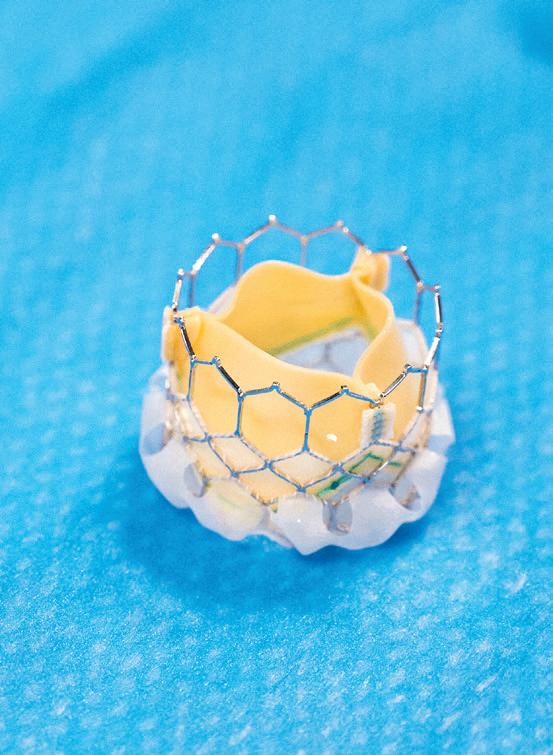

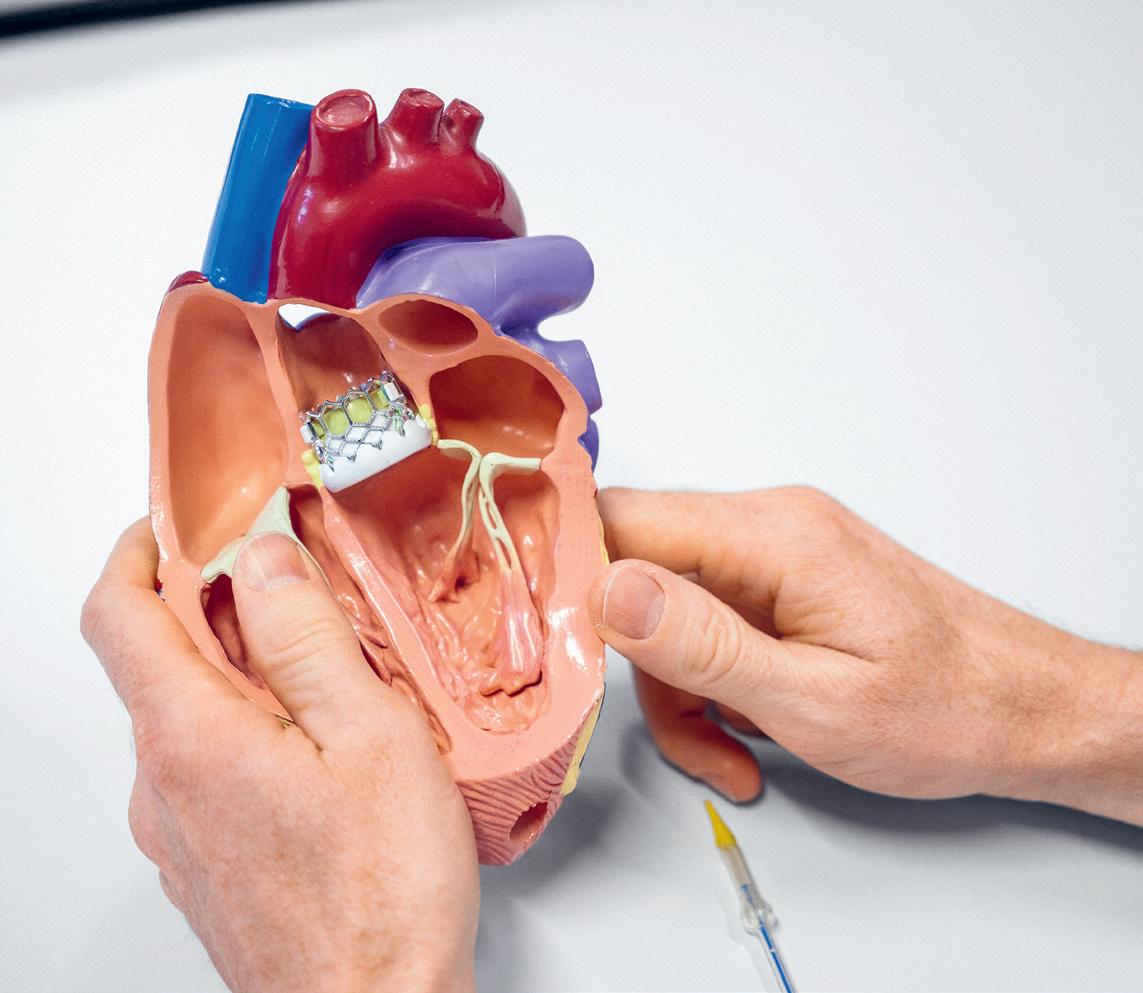

Vor 20 Jahren wurde erstmals eine Aortenklappe ohne Öffnung des Brustkorbs ersetzt: mit einer sogenannten Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). Bei dieser Methode wird eine künstliche Herzklappe mit einem Katheter von der Leiste aus über die Blutbahn in die erkrankte Aortenklappe eingesetzt. Das ist für die Patientinnen und Patienten viel schonender. «Diese Entwicklung hat die Herzklappenmedizin revolutioniert», sagt Prof. Dr. Thomas Pilgrim, stellvertretender Chefarzt und Leiter valvuläre Herzerkrankungen am Inselspital. Er nimmt heute den Eingriff bei Dora Wiedemeier vor. Der Kardiologe erklärt: «Bei einer TAVI gibt es sehr viel zu gewinnen: Die Chancen für eine Steigerung der Leistungstoleranz und eine Verlängerung des Lebens sind sehr hoch, die Risiken verhältnismässig gering.» Im Fall von Dora Wiedemeier sei die Ausgangslage ideal: Abgesehen von der Aortenstenose, also der Verengung der Herzklappe, ist sie gesund, und die anatomischen Voraussetzungen sind günstig. Es handelt sich um einen Routineeingriff: Am Inselspital in Bern werden pro Jahr rund 400 TAVIs durchgeführt. Weltweit feierte dieser Eingriff 2002 Premiere, in der Insel ist das Verfahren seit 2007 etabliert.

Die Vorgeschichte

Kontrolle gegangen. «In den letzten zwei Jahren ist die Atemnot aber deutlich stärker geworden, und ein Stechen ist hinzugekommen», sagt die Patientin. Da habe der Arzt mit dem Inselspital Kontakt aufgenommen und sie habe sich zur Voruntersuchung nach Bern begeben. «Ich wünsche mir sehr, dass ich nach dem Eingriff wieder sicherer atmen kann und besser den Berg hinaufkomme.»

Der Tag des Eingriffs

7.30 Uhr Dora Wiedemeier wird im Bettenhochhaus abgeholt und in den Vorraum des Operationssaals gebracht. Dann laufen die Vorbereitungen für den Eingriff: Sie erhält Infusions-Leitungen an beiden Handgelenken, danach wird über den Hals ein provisorischer Herzschrittmacher installiert. Nachdem sie in der Leistengegend lokal betäubt ist, versetzt ein Medikament sie in einen schläfrigen Zustand: Für den Eingriff ist keine Vollnarkose nötig, die Patientin bleibt die ganze Zeit ansprechbar.

Bedeutung: etwas mutig angehen und sich trauen

«Von der Voruntersuchung bis zur Nachkontrolle ist das Prozedere beim Ersatz einer Aortenklappe kurz und standardisiert», sagt Thomas Pilgrim. Das Leiden von Dora Wiedemeier ist hingegen schon alt. Die 75-Jährige kennt ihre Atemnot seit mehreren Jahrzehnten: «Seit ich 13 Jahre alt war, geht mir manchmal die Luft aus.» Sie habe in der Pubertät zweimal rheumatisches Fieber gehabt. Das könnte einer der Gründe sein, die zur heutigen Aortenklappenverengung geführt haben. Erst nach der Geburt ihres dritten Kindes habe sie sich von einem Arzt in Meiringen genauer untersuchen lassen und sei danach regelmässig in die

8.10 Uhr Das Operationsbett wird in den Hybrid-OP-Saal geschoben und vor dem grossen Röntgenarm fixiert. Der Hybrid-Saal ist so eingerichtet, dass man bei Komplikationen sofort auf eine offene Herz-Operation umstellen könnte: «Man ist auf alles vorbereitet, auch wenn Komplikationen verhältnismässig selten vorkommen», erklärt Pilgrim.

8.15 Uhr Das medizinische Fachpersonal ist vollzählig. Acht Personen versammeln sich neben dem Tisch: zwei Herzklappenspezialisten, ein Assistenzarzt, ein Anästhesist, ein Anästhesiepfleger und drei Laborassistentinnen. Beim sogenannten Timeout werden noch einmal alle Angaben überprüft: «Name der Patientin: Dora Wiedemeier.» «Korrekt.» «Eingriff: minimalinvasiver Kathetereingriff bei Aortenstenose.» «Ja.» Eine Assistentin befestigt noch die letzten hellblauen Übergewänder und streift allen sterile Plastikhandschuhe über.

wird die erkrankte Herzklappe jetzt ersetzt. Eine Reportage aus dem Operationssaal der Universitätsklinik für

«Sich ein Herz fassen»

«Auch die Mitral- und die Trikuspidalklappen können defekt sein und die Lebensqualität und -erwartung massiv beeinträchtigen. Im Alter sind sie sogar häufiger betroffen als die Aortenklappe. Hier kommen ebenfalls zunehmend Katheterverfahren zum Einsatz – vor allem bei Patientinnen und Patienten, bei denen die Risiken offener Herzoperationen erhöht sind. Im Inselspital stehen mehrere innovative Verfahren zur Verfügung, um eine Klappe schonend zu reparieren oder zu ersetzen.»

Prof. Dr. med. Fabien Praz, Leiter Mitral- und Trikuspidalklappen-Erkrankungen und Experimentelles Herzkatheterlabor, Inselspital

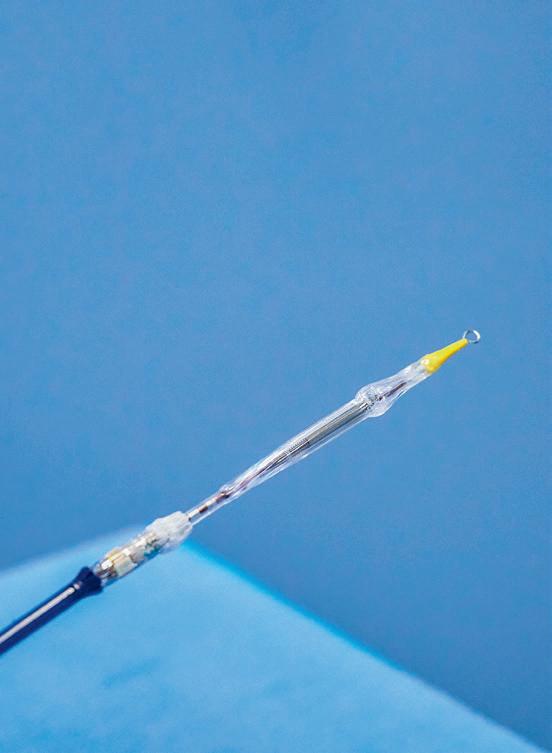

8.25 Uhr Thomas Pilgrim spricht die Patientin direkt an: «Frau Wiedemeier, wir beginnen jetzt.» Die Patientin nickt leicht, hält aber die Augen oberhalb der Beatmungsmaske stets geschlossen. Ihr Körper ist abgedeckt, nur an zwei Stellen in der Leistengegend ist ein kleines Stück Haut sichtbar. Der stellvertretende Chefarzt legt nun zwei Leitungen: Eine führt von der linken Leiste über eine Arterie in die Hauptschlagader und dient der Kontrastmittelinjektion. Durch das Spritzen von Kontrastmittel kann sich der Arzt auf dem Röntgenbild orientieren. Über die andere Leitung von der rechten Leiste wird später die neue Klappe ebenfalls durch eine Arterie in die erkrankte Aortenklappe eingeführt. Der Zugang für das Vorschieben der Klappenprothese hat ungefähr den Durchmesser eines Bleistifts.

8.35 Uhr Am Nebentisch laufen die Materialvorbereitungen: Eine Laborassistentin liest die Produktenummer der Klappe laut vor, eine zweite überprüft sie. Nun wird die Klappe aus der Konservierungsflüssigkeit genommen und für rund zwei Minuten mit einer Lösung in einem blauen Becken vorbereitet. Sie besteht aus einem runden Metallgerüst zur Stabilisierung und einem Einsatz aus dem Herzbeutelgewebe eines Rindes. Daneben liegt ein kleiner Ballonkatheter: Er wird die Klappe an Ort und Stelle in die gewünschte Grösse aufdehnen.

8.45 Uhr Mehrere Computerbildschirme übertragen permanent das Röntgenbild. «Hier sehen wir: Die Aortenklappe ist stark verkalkt», kommentiert Pilgrim. Mit einem feinen Stahldraht schafft er sich nun einen Durchgang durch die verengte Klappe. «Dieser Teil braucht manchmal etwas Geduld – die verengte Klappe ist bei jedem Herzschlag nur kurz geöffnet, und das ganze Herz ist in ständiger Bewegung.» Konzentriert blickt Pilgrim auf den Screen: «Wir sind durch!»

8.55 Uhr Pilgrim schiebt den feinen, biegsamen Kunststoffschlauch durch die gelegte Leitung hoch bis zum Herz. Er gibt das Kommando: Nun wird das Herz mit dem vorübergehend installierten Herzschrittmacher für rund 20 Sekunden in eine sogenannte Kammertachykardie versetzt. Dabei steht das Herz beinahe still, und die Klappe kann exakt platziert und freigesetzt werden. Mittels Druckmessung und Kontrastmittelinjektion wird das Behandlungsresultat überprüft. Der Druck in der linken Herzkammer und in der Hauptschlagader ist nun gleich gross, und es gibt keine Hinweise für eine Undichtigkeit der Klappe.

9.05 Uhr Der Eingriff ist ohne Komplikationen geglückt. Die Gefässe an beiden Leisten werden wieder geschlossen. Danach wird die Patientin von den Pflegefachkräften gewaschen und auf die Rückführung in die Überwachungsstation vorbereitet.

9.20 Uhr Auf einem Spitalbett fährt Dora Wiedemeier mit dem Lift in die Überwachungsstation hoch. Hier erhält sie noch einmal Besuch von Thomas Pilgrim. Der Kardiologe lächelt: «Wir sind sehr zufrieden – der Eingriff ist wie vorgesehen verlaufen. Es ist alles, wie es sein soll.»

Ausblick

Bilder rechte Seite:

1 Dora Wiedemeier beim Vorgespräch am Vortag des Eingriffs.

2 Modell eines Herzens mit platzierter neuer Herzklappe.

3 Thomas Pilgrim am Operationstisch. Links Stephan Windecker, Direktor Universitätsklinik für Kardiologie. 4 + 5 Die neue Herzklappe im ausgedehnten Zustand und zusammengedrückt auf dem Katheter. 6 Am Tag nach dem Eingriff: Die Patientin bedankt sich bei Thomas Pilgrim.

8.50 Uhr In der linken Herzkammer und der Hauptschlagader wird nun der Druck gemessen. Auf dem Monitor sind zwei Linien zu sehen: Die blaue Kurve zeigt die Druckverhältnisse in der linken Herzkammer, die rote ist deutlich weniger hoch und entspricht dem Druck in der Hauptschlagader. «Dieser Druckabfall zeigt deutlich, dass die Aortenklappe stark verengt ist.» Alle machen sich bereit für den entscheidenden Schritt: Die neue Klappe wird auf den Ballonkatheter geladen und an den Operationstisch gereicht.

Die nächsten zwei Nächte schläft Dora Wiedemeier nicht so gut wie sonst. «Heute fühle ich mich viel besser», erzählt sie am dritten Tag nach dem Eingriff. «Ich kann jetzt wieder allein aufstehen und ein paar Schritte gehen.» Sie sei zwar noch etwas müde, aber zuversichtlich. Für rund drei Wochen fährt sie nun zur Kur ins Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi. «Was während des Eingriffs passiert ist, habe ich nur verschwommen wahrgenommen – aber ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt», erinnert sich die 75-Jährige. Nun freut sie sich auf das aufbauende Training in der Reha-Klinik: «Es wäre für mich das Schönste, wenn ich danach wieder mit der Familie eine kleine Bergtour unternehmen könnte», sagt sie und lacht. «Der Arzt hat gesagt, die Chancen dafür stehen gut – es ist schon toll, was heute alles möglich ist!»

Simon Sterchi ist Eishockeyprofi beim EHC Olten. Das ist nicht selbstverständlich, denn beim 28-Jährigen wurde schon früh eine Herzrhythmusstörung diagnostiziert. Ein Routineeingriff im Inselspital sorgte dafür, dass er weiterhin seine Kreativität auf dem Eis ausleben kann.

Nur einer blieb mit seiner Herzfrequenz im tiefroten Bereich. 240 Schläge pro Minute. Alle konnten es sehen: Die Spieler trugen einen Pulsgurt, der Laptop, auf dem alle Herzfrequenzen aufgezeichnet wurden, stand auf der Bande. Das war beunruhigend, denn die Eishockeyprofis des SC Bern kurvten nicht übers Eis, sondern liessen sich vom Trainer eine Übung erklären. Und trotzdem hatte Simon Sterchi Herzrasen, das sich auch nicht beruhigte, als er sich in der Garderobe auf die Massagebank legte. Erst nach einer knappen halben Stunde normalisierte sich der Puls. Und er war komplett erschöpft.

Herzrasen auf dem Sofa

Da erinnerte er sich an die Diagnose, die er bereits als U16-Nationalspieler erhalten hatte: paroxysmale Schmalkomplex-Tachykardie, eine Herzrhythmusstörung, die durch fehlerhafte elektrische Signale zwischen den verschiedenen Herzkammern zustande kommt. Bis zu jenem Tag im Training des SCB hatte er davon kaum etwas gespürt, weshalb auch noch nichts dagegen unternommen worden war. Von da an häuften sich aber die Vorfälle, sogar zu Hause auf dem Sofa spürte er plötzliches und heftiges Herzrasen, ohne zu wissen, wann es aufhören würde. Ein normales Leben war so nicht mehr möglich, schon gar nicht als Spitzensportler.

Simon Sterchi verbrachte bereits als Vierjähriger einen grossen Teil seines Lebens in Eishallen. Sein Vater spielte bei Wiki-Münsingen in der 1. Liga, und der kleine Simon ging in der Garderobe ein und aus und war Teil des Teams. Sein Talent wurde früh erkannt, mit zwölf wechselte er in den Nachwuchs des SC Bern. Der Sprung in die erste Mannschaft gelang ihm allerdings nicht. Er möge die Dynamik und Kreativität des Spiels, sagt er. 2011 wechselte er zu den Junioren der SCL Tigers, mit denen der heute 28-Jährige später in die National League aufstieg.

Den grössten Teil seiner bisherigen Karriere verbrachte der Flügelstürmer allerdings in der zweitobersten Spielklasse – bei Langenthal, La Chaux-de-Fonds und Olten, seinem aktuellen Klub. Eine Ausnahme bildete eben jene Saison 2020/2021, in der es im Training des SC Bern zum Vorfall mit dem Herzrasen kam. Schnell war klar, dass es nun einen me -

«Viele Formen von schnellen Herzrhythmusstörungen können heute durch katheterbasierte Verödungen behandelt und oft gar geheilt werden. Eine solche Ablation der häufigsten Rhythmusstörung Vorhofflimmern wirkt sich nicht nur positiv auf die Beschwerden (Herzrasen) aus, sondern auch auf die Prognose. Bei Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche und schnellen Rhythmusstörungen können implantierbare Defibrillatoren nötig sein, bei zu langsamem Herzschlag helfen Herzschrittmacher.»

Prof. Dr. Tobias Reichlin, Chefarzt Universitätsspital für Kardiologie, Leiter Rhythmologie und kardiale Elektrophysiologie

dizinischen Eingriff brauchte, mit dem sich seine Herzrhythmusstörung dauerhaft beheben liess.

In der rechten oberen Herzkammer liegt der sogenannte Sinusknoten, der Taktgeber für den Herzschlag. In der Mitte des Herzens nimmt der AV-Knoten die elektrischen Impulse vom Sinusknoten auf und leitet sie koordiniert auf die unteren Herzkammern über. Im embryonalen Zustand verfügt der Mensch über mehrere elektrische Verbindungen zwischen den oberen und unteren Herzkammern, die sich aber bis zur Geburt bis auf den AV-Knoten zurückbilden. Selten bleibt eine zusätzliche elektrische Verbindung bestehen. Eine solche akzessorische Leitungsbahn kann dann die elektrischen Signale des AV-Knotens zurück in die oberen Herzkammern senden und damit eine kreisende Erregung auslösen, eine sogenannte AV-Reentry-Tachykardie.

Ein Tabuthema

Dieser «Kurzschluss» war der Auslöser für das Herzrasen von Simon Sterchi. Im Inselspital wurde ihm unter lokaler Betäubung über die Leiste ein Katheter ins Herz eingeführt. So konnte die überflüssige Leitungsbahn im Herzen lokalisiert und verödet, also verbrannt, werden – ein Routineeingriff, der «in über 95 Prozent der Fälle Heilung bringt», wie Prof. Dr. Tobias Reichlin festhält, Chefarzt am Zentrum für Herzrhythmusstörungen und kardiale Elektrophysiologie im Inselspital.

Neun Tage nach der Operation spielte Simon Sterchi schon wieder. Sein privates Umfeld habe mit dem Eingriff am Herzen deutlich mehr Mühe gehabt als er selbst. «Herzprobleme sind mit grossen Ängsten verbunden, gerade wenn sie eine so junge Person wie mich betreffen. Deshalb sind sie oft auch ein Tabuthema», sagt Simon Sterchi.

Nun arbeitet er an seiner Zukunft. Nach einer KV-Lehre absolvierte er die Berufsmatura, heute studiert er neben dem Sport Betriebswirtschaft und Sportmanagement. Solange er mit dem Eishockey gleich viel Geld verdiene wie im normalen Berufsleben mit einem KV-Abschluss, wolle er aber weiterspielen. Sein Herz wird ihn nicht daran hindern.

Durch die Pandemie rückten plötzlich Entzündungen des Herzmuskels (Myokarditis) ins öffentliche Interesse. Doch was ist schlimmer und häufiger – eine Myokarditis als Folge einer Covid-19-Erkrankung oder als Impfnebenwirkung? Am Inselspital gibt es in diesem Spezialbereich viel Know-how. Die Frage ist schnell beantwortet.

Spezialistinnen und Spezialisten in der Insel stehen zur Sicherung der Diagnose mehrere Bildgebungsverfahren zur Verfügung.

Text: Thorsten Kaletsch

Text: Thorsten Kaletsch

Das Thema Herzmuskelentzündung schlug während der Pandemie medial hohe Wellen

viele Menschen erfuhren erst da, was sich unter dem medizinischen Fachbegriff Myokarditis verbirgt. Immer wieder führte die Impfgegnerschaft neue Zahlen von Myokarditis-Fällen als Nebenwirkung der Erst- und Booster-Impfungen ins Feld. Die schweren Herzmuskelentzündungen, die als Folge einer Covid-Infektion auftraten, wurden dabei meist ausgeblendet. Inzwischen gibt es viel Zahlenmaterial und viele Studien zu diesem Thema. Und die Frage, ob eine Myokarditis häufiger als Folge einer Covid-19-Erkrankung oder als Impfnebenwirkung auftritt, ist für Prof. Dr. Dr. Christoph Gräni längst beantwortet. «Bei Impfungen tritt eine Myokarditis deutlich seltener auf als bei einer CovidErkrankung und verläuft auch viel milder», betont der Leitende Arzt an der Universitätsklinik für Kardiologie, der zu den führenden Spezialisten im Bereich der Myokarditis-Forschung gehört. «Das zeigt nicht nur meine Erfahrung im Praxisalltag, dafür gibt es auch robuste wissenschaftliche Evidenz.»

Die Frage nach der klinischen Relevanz Gemäss einer Metastudie werden als Nebenwirkung von einer Million Covid-19-Impfungen im Schnitt nur 18 Myokarditis-Fälle gezählt, was vergleichbar ist zu anderen Impfungen. Eine neue, noch nicht begutachtete Studie der Universität Basel wies allerdings drei Tage nach der Covid-19-Impfung bei 2,8 Prozent der untersuchten Geimpften erhöhte Troponin-Werte nach. Das Protein Troponin im Blut ist ein möglicher Hinweis auf leichte Schäden an Herzmuskelzellen. Am vierten Tag nach der Impfung waren die Werte bei der Hälfte dieser 2,8 Prozent bereits wieder normal. Christoph Gräni will diese Untersuchung nicht überbewerten: «Es stellt sich die Frage, ob diese Zahlen klinisch überhaupt relevant sind. Man weiss ja, dass auf jede Impfung eine Immunantwort folgt – deshalb empfiehlt man, ein paar Tage danach keinen Sport zu

«Die Insel Gruppe ist im Bereich der multimodalen kardialen Bildgebung schweizweit führend – sowohl in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Geräte der neusten Generation als auch auf die Anzahl der Untersuchungen. Wir profitieren hier von einer hervorragenden Zusammenarbeit mit der Radiologie und der Nuklearmedizin.»

Bedeutung: alles, was man sich wünscht

treiben.» Zudem träten bei Ausdauersportlern nach einem Wettkampf ebenfalls erhöhte Troponin-Werte auf. «Dieser Marker reagiert schon auf kleinste Belastungen.»

Diagnose mit multimodaler Bildgebung Grundsätzlich freut sich Christoph Gräni über das wachsende Interesse an seinem Spezialgebiet. «Die Sensibilität für das Thema ist gross. Die Diagnose einer Myokarditis ist schwierig, weil die Symptome stark variieren können: von Müdigkeit über Brustschmerzen, Herzklopfen und Atemnot bis zum seltenen plötzlichen Herztod beim Sport.»

Bei einem Verdacht empfiehlt sich neben dem Bestimmen der Herzenzyme und dem HerzUltraschall (Echokardiografie) zur Sicherung der Diagnose und Risikobeurteilung zusätzlich eine Herz-Magnetresonanztomografie (MRI). Weil die Beschwerden einer Myokarditis einem Herzinfarkt ähneln können, müsse dieser ausgeschlossen werden, betont Christoph Gräni. Als Leiter Kardiale Bildgebung plädiert er deshalb wie bei anderen Herzerkrankungen für eine individuelle Entscheidung, welche der vier Bildgebungsverfahren zum Einsatz kommen sollen. Neben der Echokardiografie und dem Herz-MRI stehen das Herz-CT (Computer-Tomografie) sowie nuklearkardiologische Untersuchungen zur Auswahl. «Alle diese Verfahren sind nichtinvasiv und liefern allen Fachbereichen wertvolle Informationen für die Diagnose, zur Planung von Eingriffen und zu Therapieentscheidungen bis hin zur genauen Prognose.» Im Bereich der Forschung wird zunehmend auf künstliche Intelligenz (KI) gesetzt, um die grosse Datenmenge der verschiedenen Verfahren auszuwerten. Und es kommen 3-D-Drucker zum Einsatz, um Eingriffe zu simulieren und zu üben. Gräni: «Wichtig dabei ist, dass immer die Patientin oder der Patient im Zentrum steht – und damit die Frage, welche Untersuchungen für sie oder ihn spezifisch das Beste sind.»

Ein Forschungsteam des Inselspitals und der Universität Bern untersuchte in einer umfassenden Metaanalyse den Einfluss von körperlicher Aktivität auf das Sterblichkeitsrisiko von Menschen mit koronarer Herzkrankheit (KHK). Dafür wurden Daten von Studien mit insgesamt über 30 000 Patientinnen und Patienten mit Verlauf bis zu 16 Jahren zusammengetragen. Im Vergleich zu immer inaktiven Patientinnen und Patienten lag das Gesamtsterblichkeitsrisiko von immer Aktiven um 50 Prozent tiefer, von früher Inaktiven und heute Aktiven um 45 Prozent tiefer und von früher Aktiven und heute Inaktiven um 20 Prozent tiefer. Für das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, ergaben sich ähnliche Zahlen. Die Studie illustriert, dass es bei Patientinnen und Patienten mit KHK nie zu spät ist, einen aktiven Lebensstil anzunehmen. Sie zeigt auch die Wichtigkeit, die körperliche Aktivität als Therapie in den Behandlungsplan aufzunehmen.

Bei der Atherosklerose (umgangssprachlich Arterienverkalkung) werden Fette in die Arterienwände eingelagert. In den Herzkranzgefässen nennt man diese Einlagerungen koronare Plaques. Wenn die so entstehenden Verengungen aufbrechen, kommt es zu Blutgerinnseln, welche die Gefässe verstopfen. Cholesterinsenker (Statine) können das Fortschreiten der koronaren Atherosklerose aufhalten. Zusätzlich zur Statintherapie kann auch der Wirkstoff Alirocumab aus der Klasse der PCSK-9-Hemmer verabreicht werden. Ein Forschungsteam des Inselspitals um Prof. Dr. Dr. Lorenz Räber untersuchte erstmals dessen Wirkung bei Patientinnen und Patienten mit akutem Herzinfarkt unter Verwendung von hochauflösenden bildgebenden Verfahren. Im Vergleich zur Therapie nur mit Statinen konnte das Team eine stärkere Rückbildung und Stabilisierung der koronaren Plaques etablieren. Diese Studienresultate geben Hoffnung auf eine noch wirkungsvollere Behandlung der betroffenen Patientinnen und Patienten für Neurologie am Inselspital Bern.

Das Long-QT-Syndrom (LQTS) ist eine «elektrische» Erkrankung des Herzens. Sie umfasst eine Gruppe von seltenen, genetisch bedingten, funktionellen Störungen von Ionenkanälen des Herzens. Diese führen zu Herzrhythmusstörungen sowie zu plötzlicher Bewusstlosigkeit und erhöhen das Risiko des plötzlichen Herztods. Ein Forschungsteam um Prof. Dr. Katja Odening vom Inselspital hat das Konzept der «elektromechanischen Reziprozität» bei diesem Syndrom vorgestellt. Dabei geht es um die gegenseitige Beeinflussung von elektromechanischer und mechano-elektrischer Rückkopplung im schlagenden Herzen. Das Team zeigte auf, wie unbeabsichtigte elektrische, aber auch mechanische Reize abnormale elektrische Impulse auslösen und Herzrhythmusstörungen verursachen können. Diese Erkenntnisse helfen dabei, neue Therapieansätze beim LQTS zu entwickeln und die Patientinnen und Patienten vor dem plötzlichen Herztod zu schützen.

Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung des Menschen. Nebst teils sehr unangenehmem Herzrasen verursacht Vorhofflimmern durch Gerinnselbildung im Herzen rund einen Drittel aller Hirnschläge. Früher wurde in der Behandlung meist lediglich der Herzschlag medikamentös verlangsamt. Jüngere Untersuchungen zeigen immer klarer, dass es vorteilhaft ist, die Ursachen des Vorhofflimmerns zu bekämpfen und den richtigen Herzrhythmus wiederherzustellen. Erreicht wird das mit Medikamenten und Verödungsbehandlungen – sogenannten Ablationen. Dadurch lässt sich das Risiko für spätere Herzschwäche und spätere Hirnschläge vermindern. Das rhythmologische Forschungsteam um Prof. Dr. Tobias Reichlin ist führend im Bereich neuartiger Ablationstechnologien und hat insbesondere zur frühzeitigen Evaluation der zukunftsweisenden Pulsed Field Ablation/Elektroporation massgeblich beigetragen.

Eine schwere Verengung der Aortenklappe (Aortenstenose) muss durch einen Ersatz der erkrankten Aortenklappe behandelt werden. Mehr als 20 Jahre nach der ersten Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) ist der Leistungsausweis dieser Behandlungsstrategie umfassender und solider als bei fast allen anderen Geräteeingriffen in der Herzmedizin. Ein Datenvergleich, den ein Forschungsteam des Inselspitals mit dem chirurgischen Aortenklappenersatz (AKE) machte, ergab ein klares Bild. Dafür wurde eine Reihe gross angelegter klinischer Studien über das gesamte Spektrum des Operationsrisikos hinweg einbezogen. Im Vergleich zum bisherigen Goldstandard AKE waren die Ergebnisse der TAVI-Methode mindestens ebenbürtig oder überlegen, und zwar unabhängig vom Ausgangsrisiko der Patientinnen und Patienten. Die TAVI führte auch zur Behandlung bisher vernachlässigter Populationen und bringt grosse Vorteile für die Patientinnen und Patienten. Diese Fortschritte beflügelten auch Transkathetereingriffe für andere Herzklappen.

Während der Covid-19-Pandemie war in Phasen hoher Belastung durch Covid-Erkrankte eine Triage von Wahleingriffen gegenüber dringlichen und notfallmässigen Eingriffen notwendig. Ein Forschungsteam der Kardiologie und der Herzchirurgie des Inselspitals untersuchte die Auswirkungen einer Verzögerung von Eingriffen gemäss Dringlichkeit bei Patientinnen und Patienten mit schwerer symptomatischer Aortenklappenstenose. Dabei zeigte sich, dass die Verzögerung bei stabilen Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko für Hospitalisationen und Herzinsuffizienzsymptomen einherging. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Patientinnen und Patienten mit schwerer symptomatischer Aortenstenose auch während einer Pandemie zeitnah behandelt werden sollten.

Herzschrittmacher verhindern zu langsamen Herzschlag und halten Herzen insbesondere bei älteren Menschen am Laufen. Zwei Weiterentwicklungen haben das Gebiet der Herzschrittmacher in den vergangenen Jahren markant verändert: Kabellose Schrittmacher in der Grösse einer Tintenpatrone können über die Leiste direkt ins Herz implantiert werden. So kommt es nicht zu Problemen mit den Herzschrittmacher-Kabeln, die bei herkömmlichen Systemen nicht so selten sind. Ein Forschungsteam um PD Dr. Dr. Andreas Häberlin steuerte zur Entwicklung dieser Technologie wichtige Erkenntnisse bei. Eine direkte Stimulation des elektrischen Reizleitungssystems (anstelle der «normalen» Herzmuskulatur) erlaubt eine effizientere und synchronere Aktivierung des Herzens. Letzteres führte im Langzeitverlauf zu weniger Herzschwäche und weniger Todesfällen und wird in Zukunft die bisherigen Technologien mehr und mehr ablösen.

«Die Translationale Medizin befasst sich mit der Umsetzung von neuen Forschungsergebnissen in die Patientenversorgung. Dafür braucht es eine enge Zusammenarbeit und einen gegenseitigen Austausch von grundlagenwissenschaftlicher und patientenorientierter Medizinforschung und Gesundheitsversorgung.»

Prof. Dr. Katja Odening, Professorin für Translationale Kardiologie und Leiterin Kardiogenetik Inselspital Bern

Gesundheit

Frauen und Männer erleben einen Herzinfarkt anders, darauf ist die Herzforschung bereits seit den 1990er-Jahren sensibilisiert. Kar diologin und Gendermedizinerin Prof. Dr. Catherine

Gebhard klärt über die Unterschiede bei Symptomen, Risikofaktoren und der Nachsorge auf.

Dieses Symptom lässt bei vielen die Alarmglocken frühzeitig läuten: Plötzliche Schmerzen in der Brust, die in den linken Arm und in den Kiefer ausstrahlen. Der Brustschmerz sei bei Männern wie Frauen das häufigste Anzeichen eines Infarkts, bestätigt Kardiologin Catherine Gebhard. Der grosse Unterschied: Frauen verspüren häufiger verschiedene Symptome zugleich. Oftmals handelt es sich um wenig alarmierende wie Übelkeit oder Bauchschmerzen. Diese Überlagerung ist verwirrend für die Frau, aber auch im Notfall oder in Hausarztpraxen kommt es wegen dieses Phänomens zu Fehldiagnosen. Und gerade beim Herzinfarkt kommt es auf jede Minute an, deshalb sind Fehldiagnosen fatal.

Komplexe Diagnose bei Frauen

Kardiologinnen und Kardiologen unterscheiden zwischen traditionellen, nicht traditionellen und frauenspezifischen Faktoren, die das Risiko eines Herzinfarkts erhöhen können. Wer unter Bluthochdruck leidet oder raucht, besitzt ein höheres Risiko für HerzKreislauf-Erkrankungen – zwei traditionelle Risikofaktoren. Die verbreitetsten nicht traditionellen Risikofaktoren sind Stress, Depressions- und Autoimmunerkrankungen. Frauen können aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen, einer vorzeitigen Menopause

und Störungen des Hormonhaushalts zusätzlich stärker gefährdet sein. «Die frauenspezifischen Risikofaktoren werden leider kaum erfasst und im klinischen Alltag wenig berücksichtigt», erklärt die Expertin.

Ausserdem werde vernachlässigt, dass Risikofaktoren, die Männer und Frauen gleichermassen betreffen, bei Frauen anders zu gewichten sind. Ein Beispiel: Diabetes oder auch das Rauchen erhöhen geschlechtsunabhängig das Risiko eines Herzinfarkts. Im Vergleich ist das Risiko bei Raucherinnen aber ausgeprägter als bei Rauchern. Bei Frauen ist also nicht nur die Diagnose eines Infarkts komplexer, auch die Risiken sind vielschichtiger. So schreitet bei Frauen nach der Menopause die Versteifung der Gefässe schneller voran als bei gleichaltrigen Männern – mit einem stärkeren Blutdruckanstieg als Folge. Zugleich komme das Risiko für Gefässschädigungen bei Frauen bereits bei einer niedrigeren Überschreitung des gesunden Blutdruckwerts zum Tragen, wie Catherine Gebhard anmerkt.

Wenn das Herz nicht mehr schlägt Biologisch nicht erklärbar, dafür aus soziokulturellem Blickwinkel schlüssig: Frauen versterben häufiger an Herzinfarkten als Männer, dies zeigen Studien aus diversen Ländern. Aus

biologischer Sicht erscheint dies paradox, denn Tierexperimente beweisen, dass das weibliche Hormon Östrogen eine schützende Funktion für das Herz besitzt. Demgegenüber hat Testosteron einen eher ungünstigen Effekt auf die Gefässwände. Die Gründe für die höhere Sterblichkeit bei Infarktpatientinnen seien vielschichtig, sagt die Kardiologin. Die soziokulturellen Umstände – etwa die wahrgenommene Verpflichtung gegenüber Partner und Familie, die Frauen oftmals über

ihre Gesundheit stellen – spielten dabei eine wichtige Rolle und könnten zu Verzögerungen bei der Behandlung führen. «Frauen mit Verdacht auf Herzinfarkt zeigen weniger eindeutige Symptome, nehmen später Hilfe in Anspruch, werden weniger oft als Männer mit invasiven Massnahmen behandelt und häufiger fehldiagnostiziert», erklärt Catherine Gebhard: «Gerade bei jüngeren Patientinnen ist das Risiko einer Fehldiagnose siebenmal höher als bei gleichaltrigen Männern.»

Wenn sie einen Infarkt überleben, zeigen Frauen im Schnitt auch bei der Rehabilitation ein anderes Verhalten. Sie brechen die Nachbehandlung häufiger vorzeitig ab oder treten sie gar nicht erst an. Zudem erleben Frauen nach einem Infarkt mehr emotionalen Stress als Männer. Insgesamt sei es deshalb wichtig, die eigenen Risiken zu kennen.

Mehr Tipps für ein gesundes Herz auf Seite 12

Bedeutung: etwas genau untersuchen

«Die wichtigste HerzinfarktPrävention ist es, sich der eigenen Risiken bewusst zu sein. Als Frau sollte man zusätzlich diese drei Punkte im Hinterkopf behalten:

1. Rauchen ist für Frauenherzen besonders schädlich.

2. Herzinfarkte bei nahen, insbesondere weiblichen Verwandten deuten auf ein höheres Infarktrisiko hin.

3. Mentaler Stress belastet das weibliche Herz-Kreislauf-System stärker als das männliche.»

Prof. Dr. Catherine Gebhard, Universitätsklinik für Kardiologie Inselspital Bern«Auf Herz und Nieren prüfen»

Im September 2023 ziehen elf Kliniken mit rund 3000 Mitarbeitenden aus dem bisherigen Bettenhochhaus ins neue Hauptgebäude des Inselspitals. Das Anna-Seiler-Haus wird eines der modernsten und attraktivsten Spitäler der Schweiz. Patientinnen und Patienten profitieren von kurzen Wegen innerhalb und zwischen den Gebäuden. Verwandte Bereiche und Kliniken rücken räumlich näher zusammen. Die Nähe kommt auch den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, den Pflegefachpersonen und Therapeutinnen und Therapeuten entgegen: Die Behandlungsteams können sich so effizienter abstimmen, die Abläufe gemeinsam koordinieren sowie gemeinsam Erfahrungen und Wissenswertes im Rahmen der Versorgung der Patientinnen und Patienten besprechen.

Beim Bau des neuen Spitals wird viel Wert darauf gelegt, dass sich Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher gut zurechtfinden: Grosse Fenster, viel Tageslicht sowie warme Farben und Materialien prägen das Gebäude und sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Mit dem neuen Anna-Seiler-Haus schafft das Inselspital als grösster Arbeitgeber im Kanton Bern die Grundlage für eine patientenorientierte, universitäre Spitzenmedizin sowie attraktive Arbeitsbedingungen.

Mehr erfahren:

1. Kurze Wege Kurze Wege durchs Gebäude, auf den Geschossen und in benachbarte Gebäude: Das neue Anna-Seiler-Haus verbindet das ganze Insel-Areal.

2. Grünflächen Aussenterrassen mit einheimischen Pflanzen und Blick übers Berner Oberland sorgen für Ruhe, Erholung und Wohlbefinden.

3. Hell und freundlich Zwei Restaurants mit Terrasse und ein Shop laden zum Verweilen und Geniessen ein.

4. Minergie-P-Eco-Gebäude Das erste Spitalgebäude dieser Grösse und Komplexität mit Minergie-P-EcoStandard

Bilder:

1 Lichtdurchflutete Innenhöfe schaffen ein angenehmes Klima für Patientinnen und Patienten und das Personal. 2 Patientinnen und Patienten erholen sich in hellen und modernen Einzel- und Zweier-Zimmern. 3 Das Herzstück der Insel vereint Ambulatorien, Bettenstationen und OPs unter einem Dach.

«Der Umzug ins Anna-SeilerHaus ist für die Herz- und Gefässmedizin ein Meilenstein. Im neuen Gebäude befinden sich alle Operationssäle, Katheteranlagen und kardiovaskulären Untersuchungsgeräte in unmittelbarer Nähe. Die bauliche Infrastruktur, die schweizweit ihresgleichen sucht, hebt die Versorgungsqualität auf ein neues Niveau. Unsere Vorfreude ist gross!»

Prof. Dr. Michael Billinger, Chefarzt und Leiter Medizinbereich Herz/Gefässe

Kinder und Jugendliche im Spital benötigen mehr als nur medizinische Versorgung. Am Inselspital gibt es zahlreiche Angebote, die ihnen – und den Eltern – den Aufenthalt erleichtern.

Text: Tamara Zehnder

Text: Tamara Zehnder

Wenn alles fremd und belastend ist, finden Kinder und Jugendliche Halt und Orientierung in der Patientenschule. Lernen bedeutet Zukunft, der Blick richtet sich nach vorne, auf die Zeit nach der Krankheit. «Hier freuen sich die Kinder meistens auf die Schule, weil sie Abwechslung und Freude in den Spitalalltag bringt», weiss Schulleiterin Livia Salis-Wiget aus Erfahrung. In der Patientenschule werden Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 16 Jahren unterrichtet. Abhängig vom gesundheitlichen Zustand, vom Therapieprogramm oder von der Aufenthaltsdauer können sie den schulischen oder den gestalterischen Unterricht besuchen. Letzterer steht allen Kindern und Jugendlichen ab dem ersten Tag ihres Spitalaufenthalts offen. Der schulische Unterricht soll sicherstellen, dass die Patientinnen und Patienten den Anschluss an ihre Stammklasse nicht verlieren. Wann immer möglich, lernen die Kinder und Jugendlichen in der Gruppe. Wer die Abteilung nicht verlassen kann, wird einzeln am Bett unterrichtet.

Die Stiftung KinderInsel Bern setzt sich für individuelle Therapien, kindgerechte Infrastruktur sowie kinderspezifische Weiterbildung und Forschung ein. «Sie finanziert zum Beispiel Musiktherapien, die ein positives Erlebnis schaffen und eine andere Art der Kommunikation ermöglichen», erklärt Geschäftsführerin Corinne Daepp. Mit ihrem Engagement unterstützt die Stiftung den Heilungsverlauf und die Lebensqualität der jungen Patientinnen und Patienten und entlastet deren Angehörige. So können Kinder im Spital Kinder bleiben.

Kleine Kinder im Spital brauchen ihre Familien. Damit sie in der Nähe sein können, bietet das Ronald McDonald Haus Eltern und Geschwistern ein Zuhause auf Zeit. Gleich neben der Kinderklinik gibt es zehn Familienzimmer, einen Aufenthaltsraum, eine gemeinsame Küche sowie eine Spielecke und einen Garten mit Spielplatz. Für einen längeren Aufenthalt steht zudem eine vollständig eingerichtete 4-ZimmerWohnung bereit, die sich zwei bis drei Familien teilen können. Die Zuteilung der Zimmer erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Fachpersonen der Kinderklinik oder der Neonatologie. Wenn priorisiert werden muss, sind die Distanz zum Wohnort und der Gesundheitszustand des Kindes ausschlaggebend. «Bei Engpässen helfen wir zusammen mit dem Sozialdienst des Inselspitals, eine alternative Übergangslösung zu finden», sagt Orlanda Vetter, Leiterin des Ronald McDonald Hauses.

An vier Tagen pro Woche sorgen Traumdoktoren der Stiftung Theodora für Freude und Abwechslung bei den Kindern in der Kinderklinik und auf der Neonatologie. Sie machen reguläre Besuche auf allen Stationen und bieten ein Operations-Begleitprogramm. «Die Traumdoktoren arbeiten seit vielen Jahren im Inselspital und kennen den Spitalalltag, die Abläufe und auch das Personal sehr gut», sagt Judith Bütikofer, Fachbereichsleiterin Pflege, und ergänzt: «Sie gehen mit viel Fingerspitzengefühl an die Patientensituationen heran und können die kleinen und die grossen Patientinnen und Patienten und deren Eltern unterstützen, indem sie sie motivieren und ablenken.»

Vier professionelle Erzählerinnen des Vereins Chindernetz Kanton Bern besuchen einmal in der Woche Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 16 Jahren am Krankenbett, um ihnen ein Märchen zu erzählen. Mit einer individuell passenden Geschichte werden die kranken Kinder für kurze Zeit in eine Fantasiewelt entführt, in der sie Schmerzen, Heimweh und den Spitalalltag vergessen können.

Auch gesunde Kinder werden am Inselspital betreut. Eltern, die Patientenbesuche machen oder eine Behandlung benötigen, können ihre Kinder nachmittags von 13.30 bis 16.30 Uhr im Kinderhort betreuen lassen. Marianne Schneider, eine der freiwilligen Betreuerinnen, liebt die Abwechslung und die Lebendigkeit ihrer Einsätze im Kinderhort: «Wir können uns voll und ganz auf die Kinder einlassen und ihnen kurzweilige Stunden bieten.» Das Angebot gilt für Kinder vom Säuglingsalter bis zum Alter von zehn Jahren.

Claudia Oberholzer ist diplomierte Pflegefachfrau auf der kardiologischen Bettenstation im Insel spital Bern. Sie hat den Schritt gewagt und sich nach einem Jahrzehnt Unterbruch wieder das «Pflege-Shirt» übergestreift. Das passt zu ihrer Kämpfernatur.

Text: Marco GarbelyZehn Jahre lang stand Claudia Oberholzer nicht mehr an einem Patientenbett. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und den zwei Kindern zog es sie von einem Land ins andere: von Deutschland über Belgien und Tschechien bis nach Australien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach der Rückkehr in die Schweiz keimte in ihr allmählich der Wunsch, den Schritt zurück ins Berufsleben zu wagen. Aber auch die Angst vor dem Scheitern: «Kann ich das alles noch?»

Sinn- und wertstiftende Arbeit

Doch von vorn: Nach ihrer Ausbildung zur Coiffeuse gelangte Claudia Oberholzer zur Erkenntnis, dass ihr der Pflegeberuf genau das bieten könnte, was sie suchte: den Kontakt zu Menschen, Teamarbeit und das Wissen darum, etwas bewirken zu können. Sie absolvierte im Spital Limmattal die Ausbildung, wurde mit 30 diplomiert und fand eine Stelle auf der chirurgischen Station im Kantonsspital Baden. «Einer Arbeit nachzugehen, die die Gesellschaft unterstützt, gibt mir sehr viel. Es ist erfüllend, am Abend sagen zu können: Heute habe ich etwas Sinnvolles geleistet», erklärt sie. Vier Jahre nach der Diplomierung trat sie mit ihrer Familie die Reise

in verschiedene Länder an. Während dieser Zeit war sie vor allem liebevolle Mutter von zwei Töchtern und umsichtige Managerin der Familie.

Vor vier Jahren kehrte die Familie endgültig in die Schweiz zurück. «Ich wollte wieder in der Pflege arbeiten und dieses Gefühl der Unabhängigkeit und Sinnstiftung erleben», sagt Claudia Oberholzer. Das Berufsbild hatte sich inzwischen verändert: Es gab neue Techniken, Vorgaben und insbesondere IT-Systeme. «Um mein Wissen aufzufrischen, besuchte ich einen akutpflegerischen Wiedereinsteigerkurs in Bern.» Sie drückte die Schulbank und nahm das erste Mal seit einem Jahrzehnt wieder Blut ab.

Nach der «Schonfrist» ans Patientenbett Wie alle Spitäler kämpft auch die Insel Gruppe mit einer dünnen Personaldecke, insbesondere in der Pflege. «Es gibt viele Ehemalige, die wieder arbeiten wollen, sich aber nicht trauen oder keine passenden Stellenangebote finden», ist Claudia Oberholzer überzeugt. Auch sie habe es anfänglich Überwindung gekostet, Verantwortung zu übernehmen. «Dabei bringen Wiedereinstei-

gende viel Motivation und Lebenserfahrung in ein Team, wovon alle profitieren können.» Es dauerte anderthalb Jahre, bis sie sagen konnte: «Mou, jetz bini aacho.» Zu Beginn arbeitete sie in einem 80-Prozent-Pensum und betreute fast ausschliesslich ambulante Patientinnen und Patienten: «Dort konnte ich Vertrauen fassen und alles kennenlernen.» Nach dieser «Schonfrist», wie sie es nennt, kehrte sie auf die Bettenstation zurück und reduzierte ihr Pensum sukzessive auf 50 Prozent.

Andere Bedürfnisse

Ein kleines Pensum sei attraktiv für Wiedereinsteigende, ist sie überzeugt. Und noch wichtiger: Die Spitäler müssten diese Zielgruppe geduldig und verständnisvoll in ihre neuen Aufgaben einführen – so, wie es die Insel Gruppe mache: «Es braucht Flexibilität auf der Arbeitgeberseite, denn viele von uns

haben familiäre Verpflichtungen.» Sie brauche länger als früher, um herunterzufahren und zu regenerieren, sagt sie. Die Schnelllebigkeit und die komplexen Fälle in der Universitätsklinik für Kardiologie gefallen der Wiedereinsteigerin, bedingen aber auch längere Erholungspausen. Den Ausgleich findet sie in ihrer Familie und in der Gartenarbeit.

Und was rät Claudia Oberholzer ehemaligen Pflegefachkräften, die mit einem Wiedereinstieg liebäugeln? «Besucht einen Vorbereitungskurs, um zu neuem Selbstvertrauen zu gelangen. Fragt nach individuellen Programmen, um sachte eingeführt zu werden. Und am wichtigsten: Probiert es, auch wenn Zweifel da sind. Der Pflegeberuf kann einem so viel zurückgeben.»

Ab Sommer 2023 bietet die Insel Gruppe ein neues Einführungsprogramm für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger in den Pflegeberuf an. Es richtet sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen und baut auf das umfassende Weiter- und Fortbildungsprogramm des Universitätsspitals auf. So werden Sie optimal begleitet auf dem Weg zurück in Ihren Beruf. Interessiert?

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen: direktionpflege@insel.ch

Die diplomierte Pflegefachfrau Claudia Oberholzer: «Es ist nie zu spät, wieder einzusteigen.»

Einer der schönsten Abschnitte auf dem «Grünen Band Bern»: die Wohleibrücke bei Wohlen.

dem Leben

Einer der schönsten Abschnitte auf dem «Grünen Band Bern»: die Wohleibrücke bei Wohlen.

dem Leben

Das «Grüne Band Bern» verbindet die Gemeinden rund um die Stadt Bern: Die E-Bike- und Veloroute führt in 59 Kilometern von Köniz über Rubigen nach Zollikofen und an den Wohlensee. Auf dieser Strecke entdecken auch Bernerinnen und Berner ein unbekanntes Strässchen oder eine neue Beiz – wetten?

Aus

Text: Mia Hofmann

Aus

Text: Mia Hofmann

«Um den gewünschten Trainingseffekt zu erzielen, kann man sich an der Herzfrequenz orientieren. Für Menschen, die vorher nicht gross Sport getrieben haben, empfehlen wir im Training einen Bereich von 50 bis 60 Prozent des Maximalpulses. Bei 60 bis 70 Prozent des Maximalpulses wird ab einer Dauer von 30 Minuten bereits die Fettverbrennung angekurbelt.»

Nikola Donev, Schwerpunktleiter Physiotherapie Cardio, Inselspital

War das eben ein Wasserläufer? Wir schliessen unsere E-Bikes an die Ladestation neben dem Restaurant Jägerheim bei Belp an und setzen uns auf das «Bänkli» direkt am Wasser. Blick und Gedanken beruhigen sich, wir beobachten Vögel und Insekten. Weshalb ist das Wasser hier so unglaublich klar? Eine dunkelgrüne Informationstafel liefert die Antwort: Wir sitzen an einer Giesse – einem vom Grundwasser gespeisten Flussarm. Deshalb ist das Wasser auch im Sommer kühl und kristallklar. Die Belper Giessen sind Teil des Naturschutzgebietes «Aarelandschaft ThunBern», das sich von Rubigen bis Muri bei Bern entlang der Aare zieht und Flachmoore mit aussergewöhnlich artenreicher Flora und Fauna beinhaltet. Welch schöner Naturort so nahe bei der Stadt!

Flexibles «Grünes Band»

Wir wollen heute das «Grüne Band Bern» unter die Räder nehmen – eine markierte EBike- oder Veloroute, die auf 59 Kilometern die Gemeinden rund um Bern verbindet. Wir absolvieren die Runde gegen den Uhrzeigersinn und fahren los Richtung Rubigen. Das ist das Tolle an dieser Tour: Sie lässt sich beliebig in Teilstücke aufteilen, und Startort sowie Fahrtrichtung sind egal. Die Strecke ist an jeder Abzweigung mit einem roten Velowegweiser und der Routennummer 888 signalisiert. Unterwegs warten immer wieder Aussichtspunkte, Hofläden oder Gasthöfe auf die Velofahrerinnen oder E-Biker.

Wir sausen durch das Belpmoos. Teils auf der Strasse, teils auf Feldwegen direkt am Wasser. Bei Rubigen überqueren wir die Autobahn und tauchen kurz in die Zivilisation und den Strassenverkehr ein. Hier legen wir einen ersten kurzen Stopp ein: Die Fischzucht Rubigen betreibt einen Laden, in dem es von Dienstag bis Samstag Forelle, Lachsforelle und Saibling zu kaufen gibt. Weiter geht

es über Allmendingen und Gümligen nach Deisswil, über malerische Nebenstrassen, durch Wohnquartiere mit prächtigen Gärten, durch den Wald. Es ist Sightseeing für Einheimische: Auch Bernerinnen und Berner finden hier bestimmt Streckenabschnitte, einen Hofladen oder ein Café, die sie noch nicht kennen. Denn das «Grüne Band» verbindet urbane Orte wie die Mühle Hunziken, den Berna Park Deisswil oder das Inforama Rütti mit malerischen Wegstücken wie etwa dem Gümligental, dem Wohlensee oder dem Köniztal.

Vom Hofladen zum Standup-Paddling

Nach Deisswil folgt ein Abschnitt am Südhang mit Aussicht auf das Stockhorn, die Gantrischkette und den Gurten. Im Hofladen Stettler gibts von Käse und Wurst über frisches Gemüse bis zu Trockenfrüchten alles, was das Herz begehrt. Auch hier ist die Stadtnähe spürbar: Bezahlen kann man per Twint oder Karte.

Über Zollikofen, Herrenschwanden und Wohlen fliegen wir mit unseren E-Bikes beinahe an den Wohlensee. Im Sommer bietet sich ein Sprung ins kühle Nass oder eine Pause beim mediterran anmutenden Beizli «Bogen 17» an. Hier befinden sich beliebte Einstiegsstellen für Standup-Paddlerinnen und Kajakfahrer. Nach der Wohleibrücke schlängelt sich der Weg steil durch den Wald hoch nach Frauenkappelen. An schönen Tagen eröffnet sich hier ein Panorama auf die gesamte Alpenkette mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Über Oberbottigen und Niederwangen erreichen wir schliesslich Köniz. Wir treten ein letztes Mal kräftig in die Pedale und durchqueren das erstaunlich ruhige Köniztal hinter dem Gurten. Voller neuer Eindrücke erreichen wir unseren Ausgangsort bei Belp, wo wir zufrieden die Beine hochlagern.

Nahe an der Stadt, mitten in der Natur: mit den E-Bikes über die Felder Richtung Belpberg.

Dauer: 3,5–7 Std., je nachdem, ob mit Velo oder E-Bike

Strecke: 59 km

Auf-/Abstieg: 950 m

Praktische Infos:

7 Ladestationen für E-Bikes, div. Restaurants und Hofläden

Markierung:

Veloland-Signa lisation 888

An-/Abreise: Ab Bern an beliebigen Startpunkt fahren (auch mit öV möglich). Kann in Teilstrecken oder ganz zurückgelegt werden.

Website: bern.com/gruenesbandbern

Mit der Auswahl ihrer Frühlingsrezepte will Aline Born zeigen, dass man auch bei einem Menü mit drei Gängen problemlos auf Fleisch verzichten kann – «und zwar ohne hauptsächlich auf weisses Getreide und viele Milchprodukte zu setzen», wie sie betont. Als Liebhaberin von Hülsenfrüchten hat sich die ehemalige Vegetarierin für eine orientalisch abgeschmeckte Linsensuppe mit frischem Babyspinat als Vorspeise entschieden: «Hülsenfrüchte sättigen sehr lang und sind eine hervorragende Proteinquelle.» Die Spitzenköchin empfiehlt, gleich ein paar Portionen mehr zu kochen. «Die Suppe lässt sich gut einfrieren oder einmachen – dann hat man jederzeit gesundes Fast Food zur Hand.»

Beim Hauptgang kombiniert sie grüne Spargeln aus Vechigen mit Pioppini-Pilzen, die auch unter dem Namen «Samthaube» bekannt sind, und einem wachsweichen Ei. «Spargeln sind mein absolutes Lieblingsgemüse», sagt Aline Born. Als Ergänzung zu diesem auch optisch sehr ansprechenden Gericht empfiehlt sie Sauerteigbrot – getoastet oder frisch.

Beim Dessert kommt ebenfalls ein Gemüse zum Zug: Rhabarber. Und zwar als Kompott mit einem Ricottamousse. «Das ist eines der wenigen Gemüse, die nur in der Saison erhältlich sind – so, wie es eigentlich sein sollte», betont die Köchin. «Deshalb sollte man es im Frühling nicht verpassen, etwas mit Rhabarber zu kochen. Wenn man ihn im April oder Mai erntet, enthält er weniger

«Die Empfehlung für Gemüse und Früchte lautet ‹5 am Tag›: 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Früchte. Diese Lebensmittel liefern wichtige Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Nahrungsfasern. Bei Krankheitsbildern wie Diabetes und Adipositas sollte man auf den Fruchtzuckergehalt achten. Beispielsweise enthalten 100 Gramm Beeren weniger Energie als 100 Gramm Trauben.»

Silke Fässler, diplomierte Ernährungsberaterin Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin & Metabolismus

Oxalsäure.» Da Oxalsäure die Bildung von Nierensteinen begünstigen kann, sollten Menschen mit Nierenerkrankungen oder der Neigung zu Harnsteinen auf oxalsäurereiche Lebensmittel verzichten. Statt raffinierten Rübenzucker verwendet sie im Dessert Birnel und Birkenzucker (Xylit).

Diesmal hat Aline Born darauf geachtet, dass die drei Gänge ganz besonders einfach nachzukochen sind. «Es ist wirklich keine Hexerei – und es lohnt sich, es einmal zu probieren.»

Die Bernerin Aline Born ist gelernte Köchin und diplomierte Hôtelière-Restauratrice HF. Ihr Können verfeinerte sie durch Zusammenarbeit mit Spitzengastronomen wie Andreas Caminada, Yotam Ottolenghi, Tanja Grandits, Urs Messerli und Domingo S. Domingo. Nach Weiterbildungen zur Barista, Affineuse und Roh-Vegan-Spezialistin hat sie das Unternehmen «Nuri» gegründet. Hier stellt sie selbst entwickelte Produkte her, vertreibt Lebensmittel von ausgewählten Lieferanten und bietet Caterings und Koch-Workshops an. Ihre Produkte können über den Nuri-Webshop bestellt werden oder sind am Samstagmorgen auf dem Münstermarkt erhältlich. Aline Born beteiligt sich oft an kulinarischen Pop-ups und ist hin und wieder auch an Märkten ausserhalb von Bern präsent. Für die Produktion ihrer eigenen Produkte mietet sie sich jeweils in der «Flavour Kitchen» im sitem-Insel-Gebäude ein. nurifood.ch

Aline Born stellt diesmal ein vegetarisches Frühlingsgericht vor, das aus einer Vorspeise, einem Hauptgang und einem Dessert für vier Personen besteht. Eine ausgewogene Ernährung mit regionalen Produkten liegt der Berner Spitzenköchin am Herzen.

Aline Born: «Der Rhabarber gehört zu den Gemüsen.»

Aline Born: «Der Rhabarber gehört zu den Gemüsen.»

Zutaten für 4 Personen

1 Stk. Zwiebel (mittelgross)

1 EL Olivenöl

1 Stk. Knoblauchzehe (zerdrückt)

½ TL gemahlener Kreuzkümmel

0,5 TL gemahlener Koriander

15 g Ingwer (fein gehackt)

½ EL Currypulver

etwas Kurkuma

250 g rote Linsen

150 ml Kokosmilch

Zubereitung

70 g Tomaten (Pelati)

1 l Wasser

1 ½ TL Salz

etwas schwarzer Pfeffer