TIPPS

5 Tipps für Kindergesundheit

TIPPS

5 Tipps für Kindergesundheit

Warum Kinder und Jugendliche mehr Zuwendung brauchen

Reportage 24 Stunden im Notfallzentrum

Digitalisierung

Das Ringen um Bildschirmzeit

Gesund essen

3 Rezepte von Spitzenköchin Aline Born

Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit sind in der Schweiz über 17 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig oder adipös. Als Eltern sollten Sie aber nicht zu früh vergleichen. Fettpölsterchen sind bei Babys normal. Im Kindergartenalter sollte der Babyspeck jedoch verschwunden sein. Bei einem regulären Termin bei der Kinderärztin oder dem Kinderarzt erhalten Sie Informationen zum Thema. Anhand sogenannter Perzentilenkurven werden Gewicht und Körpergrösse in Relation gesetzt. Die Bandbreite des «Normalbereichs» ist relativ gross.

Wenn ein Kind tatsächlich übergewichtig ist, können Sie als Eltern viel bewirken. Wichtig ist ein entspannter Umgang mit dem Essen, den Sie vorleben können: Kochen Sie ausgewogene Mahlzeiten (statt Fertiggerichte), vermeiden Sie Süssgetränke, und machen Sie Ihr Kind neugierig auf neue Lebensmittel und Speisen. Animieren Sie es gleichzeitig zu genügend Bewegung. Wenn Kinder oder Jugendliche stark übergewichtig sind, riskieren sie als Erwachsene zum Teil schwerwiegende Begleiterkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislaufund Gelenkbeschwerden.

Gesund aufwachsen – das ist eines der wichtigsten Ziele für Kinder und Jugendliche und ihre Familien. Aber auch für die Fachkräfte, die sie auf diesem Weg begleiten. In der sich stetig wandelnden Welt stehen wir vor vielfältigen Herausforderungen durch psychische Belastungen, Bewegungsmangel und intensive digitale Mediennutzung. Es gibt aber auch neue Chancen durch Prävention, moderne Therapien und eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Prof. Dr. Matthias Kopp, Klinikdirektor und Chefarzt der Universitätsklinik für Kinderheilkunde des Inselspitals

Die Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) ist heute moderner, präziser und individueller als je zuvor. Viele Krankheiten, die früher eine schwere Belastung waren oder gar ein Todesurteil bedeuteten, sind heute behandelbar – oft sogar heilbar. Gleichzeitig rückt das ganzheitliche Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen zunehmend in den Fokus.

Die Kindermedizin beginnt mitunter bereits vor der Geburt – etwa mit der Beratung und Begleitung schwangerer Frauen. Nach dem Start ins Leben reicht das Spektrum vom extrem früh geborenen Kind mit 400 Gramm Geburtsgewicht bis zum übergewichtigen Jugendlichen mit 150 kg. Die Pädiatrie begleitet eine Lebensphase voller Entwicklung, Wachstum und Veränderungen – individuell, sensibel und immer mit Blick auf das ganze Kind.

Für einen optimalen Start sorgen

Die Früh- und Neugeborenenmedizin ist eines von vielen Spezialgebieten in der Pädiatrie. Rund 7 Prozent der Kinder kommen heute als Frühgeborene vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt. Das sind in der Schweiz rund 5000 Kinder pro Jahr, darunter

etwa 300 extrem frühe Frühgeburten. Allein in der Kinderklinik Bern versorgen wir pro Jahr über 100 Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm. Selbst extrem früh Geborene können heute dank der Hightech-Intensivmedizin und schonenderen Therapien überleben – und das mit höherer Lebensqualität.

Kindermedizin ist eine Erfolgsgeschichte Durch moderne Gentests können wir seltene Erkrankungen bei Kindern schneller erkennen und gezielter behandeln. Medikamente werden zunehmend auf das genetische Profil des Kindes abgestimmt, etwa bei Krebs oder Stoffwechselstörungen, und sind dadurch sehr effizient wirksam. Neue Impfstoffe – zum Beispiel gegen das RS-Virus – bewahren viele Kinder vor Spitalaufenthalten und künstlicher Beatmung. Biologika ermöglichen gezieltere und nebenwirkungsärmere Therapien bei Rheuma oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und neue Medikamente verbessern die Lebenserwartung bei Krebserkrankungen im Kindesalter, der Cystischen Fibrose oder der Spinalen Muskelatrophie deutlich.

Solche Fortschritte sind nur dank intensiver Forschung möglich. Auch an der Kinderklinik Bern engagieren wir uns täglich dafür, neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Behandlungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche weiter zu verbessern.

Besondere Fürsorge

Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten in einer besonders schutzbedürftigen Lebensphase. Die Aufgabe der Kindermedizin geht daher weit über die rein medizinische Versorgung hinaus. Um kranken Kindern und ihren Familien ganzheitlich zu helfen, braucht es ein interprofessionelles Team – unter anderem bestehend aus Pflegefachpersonen, Psychologen, Kinderärztinnen, Sozialarbeitern sowie Physio- und Ergotherapeutinnen. Als «Team Kindermedizin» verstehen wir uns als Anwältinnen der Kinder und als aktive Vertreter ihrer Rechte.

Damit wir dieser Verantwortung gerecht werden können, braucht es auch auf politischer Ebene klare Prioritäten: Kinderrechte müssen gestärkt, Versorgungsstrukturen ausgebaut und die interdisziplinäre Zusammenarbeit langfristig gesichert und finanziert werden. Kindergesundheit und Kindeswohl dürfen nicht hintangestellt werden, denn sie sind die Grundlage einer zukunftsfähigen Gesellschaft.

Interview «Eine kleine Insel in der grossen Insel»

Reportage 24 Stunden im Kinder-Notfallzentrum

Porträt Ein kleiner Kämpfer mit unbändigem Lebenswillen

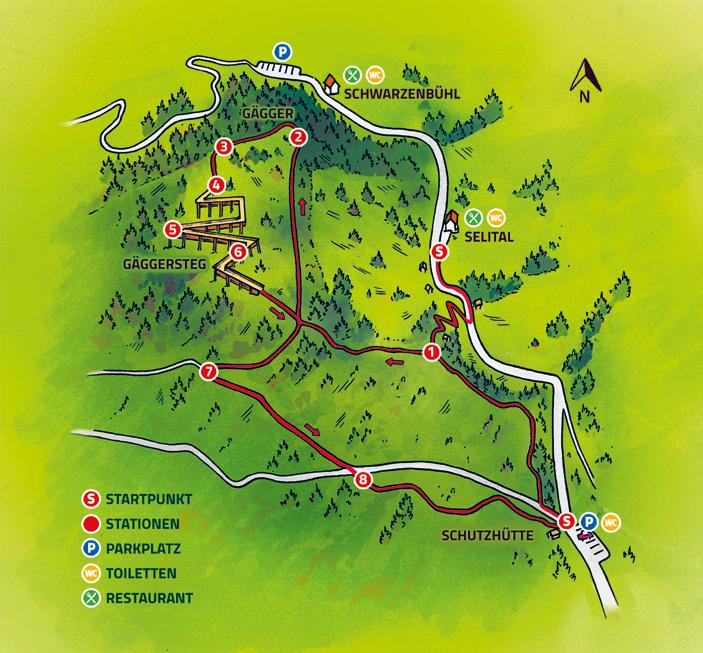

Wandertipp

Sightseeing über den Wipfeln

Die Zahl

So viele Kinder wurden 2024 in der Schweiz geboren, davon 38097 Mädchen. Dabei gab es 1136 Zwillingsgeburten, 16 Drillingsgeburten und eine Vierlingsgeburt.

Der Rückblick

Tutanchamun war keine zehn Jahre alt, als er 1333 v. Chr. den Thron Ägyptens bestieg. Wolfgang Amadeus Mozart begann als Fünfjähriger mit dem Komponieren und gab mit sechs Jahren erste Konzerte. Louis Braille erblindete mit fünf Jahren und entwickelte als Fünfzehnjähriger 1824 eine Blindenschrift. Pu Yi war 1908 zwei Jahre und zehn Monate alt, als er zum letzten Kaiser Chinas erhoben wurde. Greta Thunberg legte 2018 mit 15 Jahren den Grundstein für die Klimastreiks der Jugendlichen: Sie demonstrierte in Stockholm mit einem Schild vor dem Parlamentsgebäude.

Das Zitat

«Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf.»

Afrikanisches Sprichwort, zitiert von US-Politikerin Hillary Clinton in ihrem

Buch «It Takes a Village»

2 Leserfrage

3 Editorial

5 Inhaltsverzeichnis / In Kürze

Fokus Kindermedizin

6 Grundlagen Kindermedizin

12 Facts & Figures

14 Interview mit Heidi Baumgartner: Wie unterscheidet sich die Pflege?

16 Reportage: 24 Stunden im Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche

20 Porträt: Kleiner Kämpfer mit unbändigem Lebenswillen

22 Das sagt die Forschung

Gesundheit

24 Nur das Beste für mein Kind

28 Interview mit Mischa Oesch: Kinderschutz

30 Musiktherapie mit Betty Legler

32 Ernährung und Allergien

34 Medienkonsum: Das Ringen um die Bildschirmzeit

Aus dem Leben

36 Wandertipp: Gäggersteg am Gurnigel

40 Gesund essen: Rezepte von Aline Born

44 10 Fragen an Sandra Studer

46 Stiftung KinderInsel

48 Gesagt: Zitate zu den Themen Kind und Gesundheit

49 Kolumne von Marlen Reusser

50 Impressum und Vorschau

Titelbild: Kinder brauchen im Spital mehr Zuwendung. (Bild: Midjourney; Prompt: Michael Dürig)

16

Reportage 24 Stunden im Notfallzentrum

24 Tipps Nur das Beste für mein Kind

34

Digitalisierung

Das Ringen um Bildschirmzeit

40 Gesund essen Rezepte von Aline Born

Als um das Jahr 1860 das erste Kinderspital in Bern entstand, steckte die Kinder- und Jugendmedizin noch in den Anfängen. Seither hat sich vieles verändert. Gefürchtete Infektionskrankheiten sind nun meistens heilbar, und die Säuglingssterblichkeit ist stark gesunken. Aus der medizinischen Versorgung wurde echte Fürsorge. Heute steht nicht nur das kranke Kind mit seinen Bedürfnissen im Zentrum, sondern auch seine Familie.

Text: Thorsten Kaletsch

«Kinder sind von der ersten Lebensminute an eigene Persönlichkeiten mit eigenen Bedürfnissen und Rechten.»

Die Kindermedizin gehört zu den wertvollsten und wichtigsten Errungenschaften der zivilisierten Welt. Dies obwohl sie in der Schweiz – und auf der ganzen Welt – ein vergleichsweise junges Fachgebiet ist. Lange gab es keine spezialisierten Krankenhäuser: Kinder und Jugendliche waren in den Kliniken für Erwachsene untergebracht und wurden als «kleine Erwachsene» behandelt. Gegen die grosse Säuglingssterblichkeit fand man zunächst keine Mittel: Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts starb jedes vierte Kind im ersten Lebensjahr. Erst vor rund 150 Jahren setzte sich in der Medizin allmählich die Erkenntnis durch, dass Kinder eigene Krankheiten haben oder auf Krankheiten anders reagieren können.

Pädiatrie als eigenes Fach

Die Kinder- und Jugendmedizin als eigenes Fach entwickelte sich aus der inneren Medizin heraus. Sie wurde als Pädiatrie bezeichnet. Die Widerstände von Seiten der etablierten Medizin waren zu Beginn gross. Doch allmählich entstanden die ersten Kinderspitäler – zuerst in Paris (Hôpital des Enfants Malades, 1802), dann in Wien (St. Anna Kinderspital, 1837) und London (Great Ormond Street Hospital, 1852). Diese Vorbilder zeigten, wie wichtig spezialisierte Pflege und medizinische Forschung für das Wohlergehen von Kindern sind. In der Schweiz öffnete das erste Kinderspital 1860 in Basel seine Türen. In Bern wurde am 19. September 1862 in der Gerechtigkeitsgasse 60 das «Jenner-Kinderspital» eröffnet (siehe Box Seite 10).

Fortschritte in der Medizin und in der Betreuung 1978, als die Kinderklinik im heutigen Gebäude auf dem Inselareal den Betrieb aufnahm, gab es zwar bereits viele speziell ausgebildete Fachkräfte für die Betreuung von

Kindern. Von der familienzentrierten Kindermedizin und Konzepten wie «Children and Families First» war man damals aber noch weit entfernt: Kranke Kinder und Jugendliche wurden weitgehend von ihren Eltern und Geschwistern isoliert betreut. Heute ist es hingegen Standard, dass die Familie in den Behandlungsalltag integriert und in die täglichen Abläufe in der Kinderklinik eingebunden ist. Die Kinder stehen im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt.

«Die familienzentrierte Kindermedizin hat sich erst zu Beginn der 2000er-Jahre breit durchgesetzt», erklärt Prof. Dr. André Kidszun, Leiter Neonatologie in der Kinderklinik des Inselspitals. «Die Anwesenheit der Eltern hilft den Kindern, zu verstehen, was vor sich geht und unterstützt sie bei der Krankheitsverarbeitung.» Letztlich führe das auch zu einer schnelleren Genesung. «Es gibt Studien, die zeigen, dass die Anwesenheit der Eltern bei schweren Erkrankungen zu schnelleren Entlassungen führt.» Gerade auch bei Neugeborenen sei die schnelle Nähe zu Mutter und Vater sehr wertvoll. Wenn die Eltern an der Behandlung partizipieren können und das medizinische Vorgehen gut abgestimmt ist, verspricht die Behandlung mehr Erfolg.

Kinder brauchen mehr

«Kinder sind von der ersten Lebensminute an eigene Persönlichkeiten mit eigenen Bedürfnissen und Rechten», betont Prof. Dr. Matthias Kopp, Chefarzt und Klinikdirektor der Universitätsklinik für Kinderheilkunde. «Obwohl sie sich noch nicht mit Worten ausdrücken können, zeigen sie auf unterschiedliche Weise, dass sie eine altersgerechte Umgebung brauchen, um Vertrauen zu den Pflegekräften und Ärzten entwickeln zu können.» Kinder benötigen auch aus diesen

Gründen spezifische Therapien und Hilfsmittel.

Medizinisch hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan: Dank Antibiotika und Impfungen verloren viele Erkrankungen ihren Schrecken. Eine verbesserte Überwachung der Schwangeren, die Möglichkeit, bei Infektionen Antibiotika einsetzen zu können, sowie die bessere Sorge um Früh- und Neugeborene führten zu einer erheblich tieferen Kindersterblichkeit. Und dank dem Neugeborenen-Screening können heute viele Krankheiten rechtzeitig erkannt und dann auch behandelt werden.

Ein wichtiger Meilenstein in der modernen Kindermedizin war die Einführung von Vorsorgeuntersuchungen im Kindesalter. Sie dienen der Früherkennung von Entwicklungsstörungen, Erkrankungen und Risiken und unterstützen die gesunde körperliche, geistige und soziale Entwicklung. Gleichzeitig bieten sie den Eltern eine wichtige Beratung zu Themen wie Ernährung, Impfung, Sicherheit und Erziehung und fördern eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Familie und dem medizinischen Team. In der Schweiz sind seit 1986 alle Kinder bis zum 14. Lebensjahr regelmässig bei einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt in solchen Vorsorgeuntersuchungen. Eine weitere Vorsorgeuntersuchung mit 16 bis 17 Jahren gehört in der Schweiz nicht zum gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeprogramm, wird aber als Zusatzleistung angeboten.

Die «normale» Entwicklung eines Kindes Doch wie sieht eine «normale» Entwicklung eines Kindes aus? Generell gibt es zahlreiche

Entwicklungsschritte, die jedes Kind früher oder später durchlaufen sollte. Dieser Entwicklungsprozess verläuft aber sehr individuell: Jedes Kind hat seine eigene Geschwindigkeit. Tabellen, welche die verschiedenen Fähigkeiten mit dem Alter verknüpfen, können also nur als Anhaltspunkte dienen und sind keine verbindliche Messlatte. Prof. Dr. Oskar Jenni, Entwicklungsneuropädiater an der Universität Zürich, formulierte es so: «Normal ist nicht die Einhaltung eines Durchschnitts, sondern die Vielfalt des Möglichen.»

Wenn Eltern das Gefühl haben, dass ihr Kind in einigen Bereichen der «normalen» Entwicklung hinterherhinkt, können sie versuchen, dies mit Übungen und Spielen auszugleichen. Wenn sie sich ernsthafte Sorgen machen, empfiehlt sich ein Gespräch mit einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt.

Viele kindliche Entwicklungsbereiche beruhen auf neurobiologischen Reifungsprozessen. Dabei sind besonders die Motorik, die Sensorik, die Sprache sowie die kognitiven Fähigkeiten eng mit der strukturellen und funktionellen Entwicklung des zentralen Nervensystems verknüpft. Soziale, emotionale und kreative Ausdrucksformen wiederum sind durch die individuelle Interaktion von Neurobiologie, Umwelt und Erfahrung geprägt.

Die motorische Entwicklung (Grob- und Feinmotorik) ist nicht nur eine körperliche Domäne, sondern eng mit der Gesamtentwicklung des Kindes verbunden, insbesondere mit Konzentration, Selbstwirksamkeit und sozialer

• Motorik (Grob- und Feinmotorik sowie Koordination von Bewegungen)

• Sensorik (Wahrnehmung und Verarbeitung von Sinnesreizen)

• Soziale und emotionale Entwicklung (Erleben und Verhalten im sozialen Miteinander sowie Umgang mit eigenen Gefühlen)

• Kreativ-ästhetische Entwicklung (Ausdruck durch Kunst, Musik und Gestalten)

• Kognitive Entwicklung (logisches Denken, mathematisches Verständnis und technische Neugier)

• Sprache (Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben)

«Das Zusammensein mit ihren Eltern ist für Kinder ein Grundbedürfnis – das gilt besonders auch bei Erkrankungen. Es unterstützt nachweislich die Genesung.»

Prof. Dr. André Kidszun, Leiter Neonatologie in der Kinderklinik des Inselspitals

Teilhabe. Sie wird im pädagogischen Alltag jedoch häufig unterschätzt, da der Fokus oft auf Sprache und Sozialverhalten liegt. Studien zeigen, dass längere Passivphasen (z. B. durch häufige Nutzung von Kinderwagen, Babyschalen, Wippen etc.) die spontane Eigenbewegung und Exploration verringern können. Dabei sind freie Bewegungserfahrungen auf dem Boden (z. B. Krabbeln, Drehen, Greifen) gerade im ersten Lebensjahr essenziell für die motorische und sensorische Reifung.

Mit den Vorsorgeuntersuchungen wird die «normale» Entwicklung eines Kindes kontrolliert. Bei Bedarf kann es dann gezielt gefördert werden.

Wie in der Erwachsenenmedizin hat die Spezia lisierung der Fachkräfte auch in der Kindermedizin deutlich zugenommen. Es

Das erste Kinderspital in Bern entstand an der Gerechtigkeitsgasse 60.

gibt Kinderpneumologinnen, Neuropädiater, Pädiatrische Endokrinologinnen, Stoffwechselmediziner, Pädiatrische Gastroenterologinnen und vieles mehr. So gab es zuletzt grosse medizinische Fortschritte in der Neugeborenenmedizin und bei der Versorgung von Kindern mit Leukämie oder anderen Krebserkrankungen. In den letzten zehn Jahren gab es zudem signifikante Entwicklungen in der Behandlung seltener Erkrankungen: Ein neues Medikament verbessert bei Patientinnen und Patienten mit Cystischer Fibrose (CF) spürbar die Lungenfunktion sowie die Lebensqualität und die Lebenserwartung, da es direkt die Krankheitsursache behandelt. Durch Gentherapie verbessert sich bei Spinaler Muskelatrophie (SMA), einer fortschreitenden, angeborenen Nervenerkrankung mit oft schwerem Verlauf, die Prognose besonders bei früher Behandlung deutlich. Beide Thera-

Das erste Kinderspital in Bern entstand um 1860 an der Gerechtigkeitsgasse 60. Möglich machte das die Bernerin Julie von Jenner, die in ihrem Testament vom 27. August 1858 eine Stiftung mit dem Zweck ins Leben rief, ein Spital für die Pflege kranker Kinder zu errichten und zu betreiben.

Später zog das Jennerspital in einen Neubau an der Freiburgstrasse um, südlich des damaligen Inselspitals. Der Erweiterungsbau der Insel in den 1870er-Jahren führte zu einer Vergrösserung des Jennerspitals. Als sich die Kindermedizin mit Beginn des 20. Jahrhunderts sprunghaft entwickelte, konnte die Stiftung den Spitalbetrieb nicht mehr allein finanzieren. In der Folge übernahm der Kanton Bern den grössten Teil der Betriebskosten.

Das Jennerspital an der Freiburgstrasse wurde nach und nach zu einer Lehranstalt und zu einem Forschungsinstitut für Kinderkrankheiten. 1982 ging es an den Kanton Bern über: Mit dem Erlös aus dem Verkauf konnte sich die Stiftung neu organisieren und zur heutigen Jenner-Stiftung entwickeln. Ihr Zweck entspricht noch immer dem Willen von Julie von Jenner: kranken Kindern zu helfen.

Das Jenner-Kinderspital wurde 1962 in das Inselspital integriert. Unter der Leitung des Tessiner Kinderarztes Ettore Rossi trieb das Inselspital in der Folge einen Neubau voran: Mit der Grundsteinlegung begann 1973 der Bau der heutigen Kinderklinik – seit Juli 2023 trägt das Gebäude den Namen Julie-von-Jenner-Haus. Das Jennerspital an der Freiburgstrasse wurde bis 1978 als Kinderklinik genutzt und 1998 abgerissen. An diesem Platz steht nun die neue Frauenklinik, die 2002 den Betrieb aufnahm.

pien markieren einen Durchbruch in der Kinderheilkunde, da sie gezielt die Ursachen genetischer Erkrankungen bekämpfen.

Herausforderungen der Zukunft

Die Kindermedizin steht aber in der Schweiz vor grossen Herausforderungen. Sie ist unterfinanziert, und der Fachkräftemangel macht sich in allen Berufsgruppen bemerkbar. Die Vorhalteleistungen in den Kinderkliniken sind im Verhältnis zur Patientenanzahl höher als in der Erwachsenenmedizin. Damit sind medizinische Angebote gemeint, die ständig verfügbar sind, auch wenn sie nicht kontinuierlich oder regelmässig genutzt werden. Dazu gehören Intensivbetten, Notaufnahmen oder Bereitschaftsdienste wie in der Neugeborenenmedizin.

«Als Vater und Mediziner setze ich mich für genügend Ressourcen ein, damit unser Personal professionell arbeiten kann – und unsere Kinder zu jeder Zeit die medizinische Betreuung erhalten, die sie benötigen.»

Auf der einen Seite nehmen Spezialisierungen und Fachwissen stetig zu – auf der anderen Seite fehlen Ressourcen. «Das sollte uns alle nachdenklich machen», betont Klinikdirektor Matthias Kopp. «Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob wir als Gesellschaft die gute gesundheitliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz aufs Spiel setzen wollen.» Er selbst hat dazu eine klare Antwort: «Als Vater und Mediziner setze ich mich für genügend Ressourcen ein, damit unser Personal professionell arbeiten kann – und unsere Kinder zu jeder Zeit die medizinische Betreuung erhalten, die sie benötigen.»

«Lia am Ball – das Fussballmärchen ihres Lebens» erzählt die teils biografische, teils erfundene Geschichte der Kapitänin des Schweizer Nationalteams Lia Wälti, wie sie mutig ihren Traum verfolgt. Es ist eine Geschichte über grosse Träume, Freundschaft und den Glauben an sich selbst.

Von Meret und Lia Wälti, illustriert von Mireille Lachausse, Verlag Kaleio, ab 8 Jahren

«Untenrum – und wie sagst du?» handelt von früher körperlicher und sexueller Selbstbestimmung. Lo kommt aus dem Kindergarten nach Hause mit Fragen über den Körper und die vielen Wörter für dessen «Untenrum». Ein bestärkendes Kinderbuch, das einen unverkrampften Zugang zu unterschiedlichen Körpern, Geschlechtsteilen und Geschlechtern bietet.

Von Noa Lovis Peifer, Linu Lätitia Blatt, illustriert von Yayo Kawamura, Verlagsgruppe Beltz, ab 4 Jahren

«Ich mach dich gesund, sagte der Bär» ist eine der schönsten, ewig gültigen Tiger-und-Bär-Geschichten von Janosch. Der kleine Tiger wird krank. Der kleine Bär verspricht ihm, dass er ihn wieder gesund macht. Alle Freunde begleiten den kleinen Tiger ins Krankenhaus, wo sie die Ursache finden: Ein Streifen ist verrutscht. Eine Geschichte, die gesund macht, wenn es einem schlecht geht.

Von Janosch, Verlagsgruppe Beltz, ab 5 Jahren

«Fucking fucking schön» ist ein Jugendroman, der die ersten sexuellen Erfahrungen junger Menschen schildert. In zehn Kurzgeschichten reden Jugendliche über Gefühle, Liebe, Unsicherheiten, das Schwierige und Schöne rund um den Sex.

Von Eva Rottmann (Gewinnerin des Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreises 2025), Verlagshaus Jacoby & Stuart, ab 14 Jahren

Gesundheit

Viel bewegen

Bewegung unterstützt die Entwicklung, stärkt Immunsystem und Psyche und beugt Krankheiten vor. Schon in der Schwangerschaft wirkt sich regelmässige Bewegung der Mutter (mindestens 150 Minuten pro Woche verteilt auf drei Tage) positiv auf die Gesundheit des Kindes aus. In den ersten fünf Jahren lohnt es sich besonders, bei Kindern auf regelmässige Bewegung zu achten.

Empfehlung:

Unter 1 Jahr: möglichst viele unterschiedliche Bewegungsformen; 1–2 Jahre: mindestens 180 Bewegungsminuten täglich; 3–5 Jahre: mindestens 180 Bewegungsminuten täglich, davon 60 bei mittlerer oder hoher Intensität; ab 6 Jahren: im Durchschnitt mindestens 60 Bewegungsminuten pro Tag mit mittlerer bis hoher Intensität, dazu an mindestens drei Tagen Aktivitäten, die Knochen und Muskeln stärken.

Genügend Wasser trinken

Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Flüssigkeitsmangel belastet den Kreislauf und die Nieren und kann zu Konzentrationsstörungen, Müdigkeit

und Kopfschmerzen führen. Je jünger ein Kind ist, umso empfindlicher reagiert es auf Flüssigkeitsmangel. Empfehlenswert sind Leitungswasser, Mineralwasser mit wenig oder ohne Kohlensäure, verdünnte Fruchtsäfte sowie ungesüsste Kräuterund Früchtetees.

Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (Menge pro Tag):

1 Jahr 0,6 Liter

2–3 Jahre 0,7 Liter

4–6 Jahre 0,8 Liter

7–9 Jahre 0,9 Liter

10–12 Jahre 1 Liter

13–18 Jahr 1–1,5 Liter

Gesund essen

Früchte und Gemüse sind gesund und schmecken gut – zu den Hauptmahlzeiten und als Snack. Es empfiehlt sich, regelmässig und abwechslungsreich zu essen: Ein vielseitiges Frühstück ist ein guter Start in den Tag. Regelmässige Mahlzeiten sind besser als Naschereien zwischendurch. Fett- und zuckerreiche Lebensmittel nur in kleinen Mengen. Idealerweise Zeit zum gemeinsamen Essen nehmen und nicht nebenbei essen.

Bildschirmzeit dosieren

Patentrezepte für die Bildschirmzeit gibt es nicht. Die WHO und andere Organi-

sationen empfehlen aber Maximalzeiten (siehe auch Artikel auf Seite 34).

Die Empfehlungen:

0–2 Jahre: auf Bildschirmmedien verzichten; 2–4 Jahre: maximal 5–10 Minuten täglich, in Ausnahmefällen maximal eine Stunde; 4–8 Jahre: 30–60 Minuten pro Tag; 9–10 Jahre: 60–100 Minuten täglich; ab 10 Jahren: in der Woche eine Stunde pro Lebensjahr, zum Beispiel in Form von Mediengutscheinen zum selbsteinteilen.

Gesunde Kinder lernen automatisch, zu sprechen. Eltern können sie aber dabei unterstützen. Zum Beispiel indem sie kommentieren, was sie gerade tun. So bauen Kinder ganz natürlich einen Wortschatz auf und aus. Hilfreich ist es, den Namen des Kindes oft zu sagen: Das hilft ihm dabei, sich im Redefluss zu orientieren. Auch Singen unterstützt den Spracherwerb durch die Betonung der Texte und den Aussprache-Rhythmus. Melodien helfen Babys und Kleinkindern, sich die Wörter besser zu merken.

85 %

So viele 11- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche in der Schweiz sagten im Jahr 2022, dass es ihnen gut oder ausgezeichnet gehe. 20 Jahre vorher lag dieser Anteil noch bei 91 Prozent.

17,2%

So viele Kinder und Jugendliche sind gemäss einer Studie der Gesundheitsförderung Schweiz übergewichtig oder adipös. Das sind 40 Prozent mehr als vor 20 Jahren. Der Anteil untergewichtiger Kinder und Jugendlicher liegt seit 2002 relativ stabil bei 14 Prozent.

Die drei beliebtesten Vornamen in der Schweiz waren 2024 Emma (Platz 1), vor Mia und Sofia bei den Mädchen und Noah (Platz 1) vor Liam und Matteo bei den Jungen.

Ernährung

«Picky Eating» ist kein Grund zur Sorge

Wählerisches Essverhalten ist meist altersbedingt und in der Regel kein Grund zur Beunruhigung, solange das Kind wächst, aktiv ist und genug Energie und Nährstoffe erhält. Die Ursachen für «Picky Eating» sind vielfältig: Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren zeigen oft eine natürliche Skepsis gegenüber neuen Lebensmitteln. Manche haben eine erhöhte Sensibilität (zum Beispiel gegenüber Gerüchen) und meiden Lebensmittel, die ihnen unangenehm erscheinen. Wenn Eltern sehr wählerisch sind oder das Essen mit Stress verknüpft ist, kann sich das auch auf das Kind übertragen. Es ist wichtig, Druck beim Essen zu vermeiden und dem Kind Zeit zu geben, neue Lebensmittel zu akzeptieren.

Sonntagabend, 18 Uhr: Emma muss ins Spital. Für ihre Mutter Sarah beginnt eine nervenaufreibende Zeit – voller Fragen und Unsicherheit. Gut, hat sie myInsel. Mit myInsel können Eltern rund um die Uhr medizinische Informationen zu ihrem Kind abrufen. Über das Patientenportal sind sie stets über die Behandlung ihres Kindes unter 12 Jahren informiert. Der Befund ist schnell verfügbar – rund um die Uhr. Drei Familien, eine Lösung: Michael nutzte myInsel nach der Operation seines Sohnes Leo, «um zu verstehen und Entscheidungen mitzutragen.»

Anna, deren Tochter Asthma hat: «Die Patientenakte ist auch auf Reisen immer dabei – digital und sicher. In den Niederlanden erhielt das behandelnde Spital dank nahtlosem Datenaustausch raschen Einblick in die Daten meiner Tochter.» Und Sarah? Informiert zu sein hilft ihr, die richtigen Fragen zu stellen.

myInsel macht Eltern zu aktiven Partnern: Termine einsehen, absagen, mit dem Team kommunizieren – alles online, jederzeit und überall. Kurz gesagt: myInsel sorgt dafür, dass Eltern wissen, was läuft – und das beruhigt.

Jetzt registrieren

«In der Kinderklinik vereinen wir alle medizinischen und chirurgischen Fachbereiche unter einem Dach. Wir arbeiten abteilungsund fachübergreifend zusammen, um den Kindern die ideale Therapie aus einer Hand zu ermöglichen. Zudem beziehen wir neueste Forschungsresultate in die Behandlung ein.»

Prof. Dr. Philipp Latzin, Leiter pädiatrische Pneumologie und Allergologie in der Kinderklinik des Inselspitals

Kinderpflege-Fachpersonen müssen über viel Einfühlungsvermögen, eine gute Beobachtungsgabe und ein grosses Fachwissen in fast allen medizinischen Bereichen verfügen, sagt Heidi Baumgartner, Leiterin Pflege Medizinbereich Kinder und Jugendliche im Inselspital. Ein Gespräch über professionelle Distanz, Zusammenarbeit mit Eltern und euphorische Traktorfahrten.

Interview: Peter Bader

Was mögen Sie besonders an Kindern?

Heidi Baumgartner: Ihre Faszination fürs Leben, ihre Offenheit. Auch in schwierigen Situationen hier im Spital behalten sie ihre Neugierde und ihren Optimismus.

Sind Sie deshalb KinderPflegefachfrau geworden?

Ich wollte schon als kleines Mädchen «Kinderkrankenschwester» werden. Wenn meine heutige Arbeit als Pflegeleiterin mühsam ist und ich nicht weiterkomme, gehe ich auf die Abteilung. Dann sehe ich zum Beispiel ein schwer beeinträchtigtes Kind, das trotz allem auf einem Traktor sitzt, strampelt und ein Lachen im Gesicht hat. Das ist gut fürs Herz! Schon als junge Frau hatte ich eindrückliche Erlebnisse – zum Beispiel wie Kinder gestorben sind, mit einer Würde und Leichtigkeit, wie wir es uns alle wünschen. Sehr oft können wir ihnen auch helfen, das ist natürlich eine umso grössere Freude. Für Kinder und ihre Familien zu arbeiten, ist enorm sinnstiftend und ein grosses Privileg. Sie geben einem viel zurück.

Wie unterscheidet sich die Pflege von Kindern von jener der Erwachsenen?

Der grösste Teil unserer Patientinnen und Patienten ist bis zwei Jahre alt, kann also noch nicht sprechen. Es braucht viel Einfühlungsvermögen und eine gute Beobachtungsgabe, um herauszufinden, was ihnen fehlt. Bei Untersuchungen arbeiten wir mit Hypnose, leichten Sedierungen oder speziellen Lagerungen, damit sie nah bei ihren Eltern sind. Das braucht natürlich mehr Zeit als bei Erwachsenen. Zudem sind wir wie eine kleine Insel in der grossen Insel.

Was meinen Sie damit?

Wir decken fast alle medizinischen Fachbereiche ab, die Pflegenden müssen also über ein enorm grosses Fachwissen verfügen. Allerdings haben wir nur kleine Fallzahlen, es gibt nicht Dutzende Kinder mit Herzproblemen

oder mit Diabetes. Also müssen wir schauen, dass alle Pflegenden mit möglichst vielen Erkrankungen Erfahrungen sammeln und Routine aufbauen können.

Wie anspruchsvoll ist die Zusammenarbeit mit Eltern?

Sie sind eine grosse Unterstützung: Es ist uns ein Anliegen, dass sie rund um die Uhr bei ihren Kindern sein können. Gleichzeitig befinden sie sich oft in einer Krisensituation, weshalb

«Für Kinder und ihre Familien zu arbeiten, ist enorm sinnstiftend und ein grosses Privileg.»

sie Untersuchungen hinterfragen –viel stärker, als sie es bei sich selbst machen würden. Viele Eltern von chronisch kranken Kindern haben ein enormes Fachwissen aufgebaut, sodass sie manchmal mehr wissen als die Pflegenden. Diese Ressourcen wollen wir nutzen, was für Pflegende aber auch herausfordernd sein kann.

Ist es schwieriger, bei Kindern die professionelle Distanz zu wahren? Ich denke schon, ja. Ab und zu müssen wir entsprechende Diskussionen führen: Wie gehen wir damit um, wenn man bei einem chronisch kranken Kind, das man seit Jahren kennt, zum Geburtstag eingeladen ist? Wollen wir per Du sein mit den Eltern? Das ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber über allem steht eine professionelle Pflege.

Sie sagen, die Betreuung von Kindern und Eltern brauche mehr Zeit: Können Sie sich die nehmen? Leider nicht immer in dem Ausmass, wie wir es uns wünschen. Kinder brau-

chen nicht nur in der medizinischen Betreuung mehr Zeit, bei Patientinnen und Patienten, die länger bei uns sind, müssen wir auch deren schulische oder natürliche körperliche Entwicklung unterstützen. Bisweilen müssen wir auch Dolmetscherinnen und Dolmetscher für eine gute Kommunikation hinzuziehen. Es ist eine grosse Herausforderung, allen Ansprüchen gerecht zu werden.

Wie sehr ist die Kinderklinik vom Fachkräftemangel betroffen?

Der Kanton Bern ist derzeit der einzige Kanton, der Pflege-Fachpersonen mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche ausbildet ...

... ist es klug von den anderen Kantonen, darauf zu verzichten? Das will ich nicht beurteilen. Wir jedenfalls sind überzeugt, dass es eine spezialisierte Ausbildung braucht. Und weil nun alle die Ausbildung im Kanton Bern machen, können wir sie einfacher rekrutieren und leiden so auch nicht unter Fachkräftemangel.

Welches sind die grössten Herausforderungen der Zukunft?

Im Zug der immer besseren medizinischen Möglichkeiten stellen sich auch ethische Fragen bezüglich eines lebenswerten Lebens. Es gibt immer mehr Kinder, die sehr verletzlich sind und deren Zustand schnell kritisch werden kann. Das bedingt intensive Pflege. Und es schliesst sich die Frage an: Unter welchen Bedingungen ist eine Rückkehr nach Hause überhaupt möglich? Die Frage nach den nötigen Pflegestrukturen, die es braucht, um chronisch kranke Kinder zu Hause gut betreuen zu können, wird uns in Zukunft stark beschäftigen. Und unser Haus ist 50 Jahre alt: Irgendwann wünschen wir uns natürlich auch neue, grössere Räumlichkeiten.

Das Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche schläft nie: An 365 Tagen kümmern sich hier rund um die Uhr Ärztinnen und Ärzte zusammen mit Pflegefachkräften um kleine Patientinnen und Patienten –vom Neugeborenen bis zum Teenager. Dabei geht es um Knochenbrüche, Fieberkrämpfe, akute Atemnot und viele weitere, zum Teil lebensbedrohliche Situationen. Wir haben die Chefärztin und Leiterin, Dr. et MME

Isabelle Steiner, einen Tag lang begleitet.

Text: Anita Suter

07.20: Isabelle Steiner blickt konzentriert auf den Monitor in ihrem Büro im Julie-von-Jenner-Haus, der Kinderklinik des Inselspitals. Die 49-Jährige verschafft sich einen schnellen Überblick über die letzten 24 Stunden – gleich steht der Morgenrapport mit dem Kinderchirurgie-Team an. Seit 2021 leitet sie als Chefärztin das Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche – und doch, so Steiner, sei kein Tag wie der andere. «Wir werden sehen, wie viel heute läuft.»

07.30: Übergabe am Stützpunkt. Zwei lange Hochtische, das Team der Ärztinnen und Ärzte und der Pflegefachkräfte Seite an Seite, die Blicke auf zwei grosse Bildschirme gerichtet. Zu sehen sind die aktuellen Fälle der Patientinnen und Patienten. Zeit für den «Huddle», wie das Zusammenkommen im Team hier genannt wird. Die Nachtdienst-Ärztin berichtet: Ein 14 Monate altes Kind mit Fieberkrämpfen, Ursache unklar. Weil es keine Impfungen hat, stehen zusätzliche Untersuchun-

gen an. Dann Alyssa*. Sie war in einen Autounfall verwickelt: Schnittwunde im Gesicht, Verdacht auf eine Bauchverletzung (stumpfes Abdominaltrauma). Und Luca*: Schädelhirntrauma nach einem Sturz von der Rutschbahn, mehrfaches Erbrechen. «Die Nacht hat er nun aber gut überstanden», sagt eine Pflegende.

07.36: Kurz tauscht sich Isabelle Steiner mit der Nachtärztin aus, dann übernimmt sie den Dienst. Ein zweijähriger Patient hat sie hellhörig werden lassen. Dritter Notfall-Besuch innert weniger Monate. Auch heute muss er auf eine Hirnerschütterung untersucht werden. Man will eine Gefährdung ausschliessen und deshalb nochmals mit den Eltern sprechen. «Schau, ob sich die Erzählung des Unfalls mit der gestrigen Version deckt. Sonst müssen wir uns überlegen, ob wir die Kinderschutzgruppe benachrichtigen», instruiert Steiner eine Kollegin. Ihr Ton: ruhig, aber bestimmt.

07.45: Rapport mit der Kinderchirurgie. Die auf den Grossbildschirm projizierten und besprochenen Röntgenbilder schmerzen schon beim Anblick. Der fünfjährige Karim* wurde am Vorabend von der Rega gebracht – ein nicht näher beschriebener Sturz in der Badi, Oberschenkelfraktur. Ein anderes Bild –Trotti-Unfall – zeigt eine Oberarmfraktur. Beide Patienten mussten noch in der Nacht operiert werden.

08.16: Zurück am Stützpunkt, das Telefon klingelt: «Steiner, Kindernotfall.» Eine Kinderärztin bittet um Rat bezüglich Zuweisung eines Patienten und schickt ein Mail mit Bildanhang. Auf Isabelle Steiners Bildschirm erscheint der geschwollene und gerötete Fuss eines Jugendlichen. «Wahrscheinlich eine entzündete Warze», lautet die spontane Einschätzung. «Wir erhalten sehr viele Anfragen und Zuweisungen von Arztpraxen, aber auch von anderen Spitälern», erklärt sie. «Als Zentrumsspital mit zahlreichen Spezialistinnen

und Spezialisten haben wir ein riesiges Einzugsgebiet.»

08.23: Rückmeldung von der Kollegin und Entwarnung: Kein Hinweis auf eine Gefährdung beim sturzfreudigen Zweijährigen. Isabelle Steiner nickt: «Bitte sag den Eltern aber, sie sollen ihr Kind nicht mehr in den Lauflernwagen setzen!» Sie fügt hinzu: «Solche Unfälle sind vermeidbar – Aufklärung ist der beste Schutz für Kinder.»

08.50: «Hat jemand Zeit zum Kleben?», ruft Barbara Würz über den Stützpunkt. Sie ist die verantwortliche Pflegefachfrau in der Triage – dem Bereich, in dem alle Notfälle zuerst eingeschätzt und nach Dringlichkeit priorisiert werden. Wer kommt sofort dran, wer kann warten? Jetzt geht es um eine Platzwunde, die versorgt werden muss – nicht dramatisch, aber dringend genug. Der fünfjährige Mateo ist die Treppe rauf- oder vielleicht auch runtergefallen – so ganz klar wird das bei

der Wortkargheit des mitgenommenen Patienten nicht. Jedenfalls klafft auf seiner Stirn eine Wunde, die es zu versorgen gilt. «Bist du hingefallen? Dann schauen wir jetzt, dass wir diese Wunde wieder flicken. Dafür haben wir einen Superkleber!», erklärt Isabelle Steiner dem kleinen Jungen, dessen Tag nicht so «cool» begonnen hat, wie es die Aufschrift auf seinem T-Shirt suggeriert. Mateo lässt die Prozedur geduldig über sich ergehen. «Super machst du das!», findet die Ärztin. «Muesch chötzle?», fragt die aufmerksame Mutter plötzlich. Mateo nickt – und es reicht gerade noch, ihm den Spuckbeutel hinzuhalten. Dadurch wird klar: Ganz so schnell gehts nicht nach Hause. Eine Kopfwunde in Kombination mit Erbrechen könnte auf eine Hirnerschütterung hindeuten. Ein Grund für weitere Untersuchungen.

09.05: Isabelle Steiner nimmt sich Sophies an. Trotz vom Hausarzt verschriebenem Paracetamol lasse sich das Fieber beim zehn Monate alten

Baby seit fünf Tagen nicht in den Griff kriegen, erzählt die sichtlich erschöpfte Mutter. Sophie sitzt währenddessen mit grossen neugierigen Augen auf der Untersuchungsliege. «Jetzt ist sie munter, aber der Abend und die Nacht waren eine Katastrophe», rechtfertigt die Mutter den Besuch. «Das ist beim Fieber oft so – abends und nachts ist es am schlimmsten», antwortet Isabelle Steiner verständnisvoll. Dann lächelt sie Sophie an. «Na, dann schauen wir mal!»

Sophie soll das Oberteil ausziehen und ist alles andere als begeistert. «Siehst du mein schönes violettes Stethoskop?», versucht es die Ärztin mit Ablenkung, als sie es zuerst auf der Brust, dann auf dem Rücken ansetzt. Weil das Stethoskop nicht nur hübsch aussieht, sondern auch kalt ist, ist es schnell vorbei mit der Kooperation. Der Blick in die Ohren und in den Rachen gelingt der geübten Kinderärztin dennoch. Entwarnung – alles in Ordnung. «Ich empfehle, noch Blut und Urin zu kontrollieren»,

«Dank des medizinischen Fortschritts in verschiedenen pädiatrischen Fachbereichen überleben heute mehr Kinder als früher – viele von ihnen mit chronischen Erkrankungen. In der Kinder-Intensivmedizin betreuen wir daher heute zunehmend komplex erkrankte Kinder, die über längere Zeit auf der Intensivstation bleiben.»

Prof. Dr. Thomas Riedel, Chefarzt und Leiter der pädiatrischen Intensivstation in der Kinderklink des Inselspitals

erklärt Isabelle Steiner. «Ich will ausschliessen, dass eine bakterielle Infektion dahinter steckt – zum Beispiel eine Nierenentzündung.»

Nach fünf Tagen Fieber müsse man genauer hinschauen. Besonders bei Neugeborenen sei Vorsicht Pflicht, da sie noch über kein gut ausgebildetes Immunsystem verfügen. «Bis im Alter von drei Wochen werden sie bei Fieber in der Regel stationär aufgenommen. Deshalb ist es in diesen Fällen auch sinnvoll, bei Fieber direkt ins Spital zu kommen.»

09.23: Wiedersehen mit Mateo. Er wurde mittlerweile in eine Koje, wie die Behandlungszimmer hier heissen, verlegt. Die Übelkeit ist verflogen, die Kopfwunde verarztet, schweigsam ist er noch immer. «Weil du dich übergeben hast, bist du vielleicht doch etwas fester umgefallen», erklärt ihm die Kinderärztin. «Darum untersuchen wir dich jetzt. So wie du das schon von eurem Kinderarzt kennst.» Für die Motorik-Tests versucht sie, ihn mit Fragen aus der Reserve zu locken. «Wer ist der schnellere von euch, dein Bruder oder du?» Das lässt sich Mateo nicht zweimal fragen und demonstriert seine Beweglichkeit. Nach mit Bravour bestandener Untersuchung und unauffälliger Überwachung darf er nach Hause. Auch dem anstehenden Wochenende in Deutschland steht nichts im Weg. Nur auf die Badi muss er eine Woche verzichten – damit die zugeklebte Blessur ungestört heilen kann.

09.45: Isabelle Steiner erkundigt sich nach dem Stand der Dinge bei Sophie, der kleinen Fieberpatientin. Die Blutprobe kam mit tiefen Entzündungswerten zurück. Auf die Urinprobe wird noch gewartet. Wie geht das bei einem Kleinkind im Windelalter? Mit der sogenannten «Clean-Catch-Methode»: Sophies Mutter wartet mit dem Becher in der Hand bis das Kind Wasser lösen muss. Keine leichte Aufgabe, besonders bei Mädchen.

10.30: Besuch im Schockraum. Hier landen die Notfälle, die mit einem akut lebensbedrohlichen Zustand einhergehen. Oft dient der Raum als erste Station bei schweren Unfällen, Krampf- oder Asthmaanfällen oder Gehirnerschütte -

rungen. Und bei Ertrinkungsunfällen. «Davon gibt es meiner Meinung nach immer noch viel zu viele. Etwa einmal im Jahr ist auch ein Todesfall darunter», wirft Isabelle Steiner, selbst dreifache Mutter, ein. «Dabei könnten viele dieser Tragödien durch einfache Präventionsmassnahmen wie Schwimmkurse, ständige Aufsicht am Wasser und das Tragen von Schwimmhilfen verhindert werden. Es ist wichtig, Kinder schon früh mit den Gefahren vertraut zu machen und Erwachsene für ihre Aufsichtspflicht zu sensibilisieren.»

Am Tag unserer Reportage bleibt es ruhig – einen Tag später ist der Ausnahmezustand da. Ein dreijähriges Kind verschluckt sich an einem grossen Stück Poulet. Notruf, Blaulicht, hektisches Eintreffen im Spital. «Wenn etwas die oberen Luftwege blockiert, zählt jede Sekunde», berichtet die Leiterin des Notfallzentrums im Nachhinein vom kollektiven Stress, dem alle Beteiligten –darunter auch die Ambulanzfahrer und die Mutter – ausgesetzt waren. «Es war wirklich sehr dramatisch. Alle Spezialistinnen und Spezialisten standen im Schockraum bereit, der OP war bereits blockiert und alles Nötige für eine Kurznarkose vorbereitet, um den Fremdkörper mit einer speziellen Zange oder mittels Bronchoskop zu entfernen.» Doch dann – buchstäblich in letzter Minute – spuckte das Kind das Pouletstück selbst aus. «Eine riesige Erlösung», sagt Isabelle Steiner, und atmet auch rückblickend noch einmal hörbar aus. Fremdkörper-Aspirationen – wenn Lebensmittel oder Gegenstände die Atemwege blockieren – gehören zu den häufigeren Fällen auf dem Kindernotfall. «Ungekochte Rüebli sind ein grosses Thema. Aber auch Legosteine oder eben Fleischstücke. Um die Weihnachtszeit sind es oftmals Erdnüsschen», berichtet die Leiterin des Notfallzentrums für Kinder und Jugendliche.

13.30: Ein Mädchen im Teenageralter ist eingetroffen, überwiesen vom Hausarzt: beeinträchtigte Nierenfunktion, Verdacht auf Magersucht (Anorexie). Die Patientin trinkt nicht genug, und das während einer Hitzewelle. «Falls es aus körperlichen Gründen nicht angezeigt sein wird, sie stationär hierzubehalten,

Die zehn Monate alte Sophie hat seit fünf Tagen Fieber. Das Stethoskop der Chefärztin bereitet ihr trotz gutem Zureden der Mama keine Freude.

möchten wir vor der Entlassung zumindest jemanden vom kinderpsychologischen oder psychiatrischen Dienst mit ihr reden lassen», weist Isabelle Steiner ihr Team an.

«Was wir bei jugendlichen Patientinnen und Patienten auch immer wieder sehen, sind Selbstverletzungen», erklärt Isabelle Steiner. Jungen und Mädchen, die sich selbst Schnittverletzungen zufügen, Rasierklingen, Feuerzeuge oder eine Überdosis von Tabletten schlucken. «Einmal war es ein offenes Taschenmesser. Oder hochgiftige Eibennadeln.»

14.59: Update von der fiebrigen Sophie. Die Mutter hat noch einige Stunden auf die Urinprobe gewartet. «Sie war aber unauffällig, wohl einfach ein viraler Infekt.»

15.28: Bunt, schrill und unübersehbar: Die Traumdoktoren «Dr. Madame Bonjour» und «Dr. Sturzman» sind eingetroffen. Ein Blick aufs Board, die Frage, ob man jemanden besser nicht besuchen sollte – und schon verschwinden sie auf ihrer Mission, ein wenig Leichtigkeit

in den Klinikalltag zu bringen. Aus der ersten Koje dringt bald Gelächter. «Unglaublich», murmelt jemand schmunzelnd, «die schaffen es sogar, Teenager zum Lachen zu bringen.»

15.30: «Team-Huddle»: Die laufenden Fälle werden mit dem Spätdienst besprochen. Isabelle Steiner übergibt die Leitungsfunktion an Franziska Berger. Noch aber ist ihr Dienst nicht zu Ende.

16.00: Erneuter Rapport mit der Kinderchirurgie, zuerst ein Autounfall mit Schnittwunde: Das Kleinkind hat sich auf der Fahrt wohl von selbst aus dem oberen Gurt befreit, war nur noch an der Hüfte angeschnallt. Ein 15-Jähriger wurde mit Bauchschmerzen aus einem anderen Spital überwiesen. Entdeckt wird ein Abszess in der Bauchhöhle, von einer Blinddarmentzündung ausgehend. Insgesamt sei die Lage aktuell ruhig, heisst es. «Schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Wenn’s so läuft wie gestern, dann noch einiges», bemerkt eine Rapportteilnehmerin.

16.30: Isabelle Steiner beendet ihren Arbeitstag dort, wo er angefangen hat; am Computerbildschirm, mit Berichten – die es nun aber zu verfassen anstatt zu lesen gilt.

Am Tag unserer Reportage wurden innerhalb von 24 Stunden 88 Patientinnen und Patienten betreut, was laut der Chefärztin, ziemlich genau dem Durchschnitt entspricht. Die Momentaufnahme zeigt, wie vielfältig und unvorhersehbar Kindernotfälle sind. Schnelles Handeln kann hier oft Leben retten – dafür braucht es aber gut eingerichtete Notfallzentren mit hochqualifiziertem Personal, das rund um die Uhr im Einsatz ist.

*Name von der Redaktion geändert

Jorin ist heute viereinhalb Jahre alt, besucht zweimal wöchentlich die Spielgruppe, spielt Unihockey und fährt Fahrrad. Bei seiner Geburt war er nur 30 cm gross und 590 Gramm schwer und konnte nicht selbstständig atmen.

Text: Tamara Zehnder

Wer Jorin heute mit seinem MiniaturSkateboard neben seiner Mama stehen sieht, erlebt einen eher schmächtigen, aber durchaus selbstbewussten Buben mit Schalk in den Augen. Dass er nicht sprechen kann, bemerkt man beim Viereinhalbjährigen nicht sofort. Die lebensnotwendige Öffnung in seiner Luftröhre ist unter einem Lätzchen verborgen. «Die Leute reagieren viel neutraler auf ihn, wenn sie das Tracheostoma nicht als erstes sehen», erklärt seine Mutter Lea. Im Februar 2021 kam Jorin in der 24. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt zur Welt: Er wog 590 Gramm und war 30 cm gross. «In diesem Moment war er das schönste Kind der Welt für uns: Es war alles an ihm dran», sagt Lea. «Er war einfach viel zu klein und zu dünn. Erst rückblickend nehmen wir auf den Fotos wahr, wie krank er wirklich war.» Als extremes Frühchen sei er mit seiner Ausgangslage quasi chancenlos gewesen. «Jorin lebt nur dank dem Team der Neonatologie.»

Beatmung von der ersten Minute an «Der starke Charakter und der Lebenswille waren – wie bei allen Neugebore -

nen – vom ersten Moment spürbar», erinnert sich Pflegefachfrau Karin Götz, die Jorin seit seinem ersten Tag kennt. Seine Lunge war aber so schwach ausgereift, dass er von der ersten Minute an auf invasive Beatmung angewiesen war, bei der ein Schlauch über die Nase in die Luftröhre geführt wird. Nach einer Woche mussten die Ärzte gar auf Hochfrequenzbeatmung (HFOV) umstellen. Dabei werden sehr kleine Atemzugvolumina mit sehr hoher Frequenz verabreicht, um den Gasaustausch schonend sicherzustellen.

Die Eltern pendelten in dieser Zeit täglich in die Neonatologie im Theodor-Kocher-Haus, um bei Jorin zu sein: Lea ab Mittag für 8 bis 10 Stunden und Papa Stefan nach seinem 9-stündigen Arbeitstag für die Abendroutine. Weil Jorin während der Corona-Pandemie auf die Welt kam, war das Ehepaar drei Monate lang komplett isoliert mit ihrem schwerkranken Kind. Erst Mitte April, als Jorin alle Standard-Impfungen erhalten hatte, durften die Grosseltern sowie Gotti und Götti ihn erstmals besuchen.

Als Jorin einen Monat alt und 840 Gramm schwer war, schloss ein Herz-

chirurg des Insel-Teams bei ihm die Verbindung zwischen Lungen- und Körperkreislauf, den Ductus arteriosus, der sich normalerweise nach der Geburt automatisch verschliesst. Die Hoffnung, dass Jorin danach nicht mehr invasiv beatmet werden müsste, zerschlug sich bereits einen halben Tag später. Sein Zustand war lange Zeit so kritisch, dass seine Eltern mehrfach von ihm Abschied nehmen mussten. Alle medizinischen Möglichkeiten waren ausgeschöpft, die Situation schien aussichtslos. Doch jedes Mal bündelte Jorin all seine Kräfte: «Er zeigte uns immer wieder, dass er leben will», sagt seine Mutter. Auch fast sechs Monate nach seiner Geburt wurde Jorin noch immer mit hohen Beatmungsdrücken über den Schlauch in der Nase beatmet. Nach intensiven Diskussionen und unter Berücksichtigung vergleichbarer Fälle aus den USA entschieden sich die Eltern gemeinsam mit dem behandelnden Ärzteteam für einen Luftröhrenschnitt, ein Tracheostoma. Dies um Jorin eine normale Entwicklung zu ermöglichen: Er sollte endlich sein Gesicht mit den Händen erforschen dürfen sowie essen und trinken lernen. Der Eingriff, bis dahin in der Schweiz noch nie bei einem Frühgeborenen in diesem Zustand durchgeführt, gelang den Kinderchirurgen. Damit öffnete sich die Perspektive, dass Jorin bald mit seiner Familie nach Hause gehen konnte. Zwei Monate danach lernte Jorin, trotz Beatmung selbstständig zu essen, sodass ein Jahr später die Ernährung über die Sonde eingestellt werden konnte.

Erster Ausflug an die frische Luft

Ein Highlight erlebte die Familie im Sommer 2021: Pflegende und Ärzte der Neonatologie opferten ihre Pausen, um Jorin und seinen Eltern einen Ausflug an die frische Luft zu ermöglichen – ausgerüstet mit einem Notfallkoffer, dem Beatmungsgerät Fabian und viel Sauerstoff. Für solche Momente, in denen die Familie Kraft tanken konnte, um weiterzukämpfen, sind Lea und Stefan unendlich dankbar.

Am 16. Dezember 2021, 10 Monate und 9 Tage nach seiner Geburt, hatte sich Jorins Zustand so weit stabilisiert, dass er endlich mit seiner Familie nach Hause durfte. Dass dies trotz invasiver Beatmung möglich war, verdankt er dem grossen Engagement seines Ärzteteams. Oberarzt Olaf Ahrens erarbeitete für die Familie ein umfassendes individuelles Beatmungskonzept. Die Eltern wurden von ihm intensiv geschult, absolvierten eine Reanimationsausbildung und waren ständig bereit, um auf unvorhersehbare Situationen zu reagieren. Dennoch wurden sie von Angst und Sorgen geplagt: «Ist Jorin bei uns sicher? Schaffen wir es, ein beatmetes Kind zu betreuen?», fragten sich Lea und Stefan.

Rund um die Uhr überwacht

Jorin durfte zu keinem Zeitpunkt allein gelassen werden. Die Eltern statteten das ganze Haus mit Kameras aus und nahmen den Sättigungsmonitor auf Schritt und Tritt mit. Seine behandelnde Kinderpneumologin Carmen Casaulta steht ihnen seit dem Austritt aus der Kinderklinik jederzeit auf Abruf zur Verfügung. «Dass ich rund um die Uhr für sie erreichbar bin, ist so nicht vorgesehen, aber ich weiss nicht, wie man das anders lösen könnte.»

Um den enormen Betreuungsaufwand stemmen zu können, organisierte die Familie Pflegepersonal, das Jorin in allen Nächten überwachte. «Dass wir jede Nacht durchschlafen konnten, hat uns damals gerettet», betont Lea. «Ich weiss nicht, wie andere Familien das heute machen. Die Spitex kann nur noch Nachtwachen für maximal drei Nächte pro Woche anbieten, mehr Kapazitäten hat sie nicht mehr.»

Rückblickend sind Lea und Stefan stolz darauf, wie sie damals die gros-

«In Fällen wie bei Jorin gehen alle Beteiligten mit ihren Ressourcen ans Limit und darüber hinaus. Solche Resultate motivieren uns immer wieder, diesen enormen Aufwand auf uns zu nehmen.»

PD Dr. Carmen Casaulta, Leitende Ärztin pädiatrische Pneumologie und Allergologie in der Kinderklinik des Inselspitals

se Herausforderung gemeistert haben. Medizinische Zwischenfälle, die einen Aufenthalt in der Intensivstation der Kinderklinik nötig machten, gab es deutlich weniger als erwartet, weil Jorin Infekte erstaunlich gut wegsteckte. Zur Kontrolle musste er anfangs ein- bis zweimal wöchentlich ins Spital – mehr als 40 Mal in einem Jahr.

Verzicht auf maschinelle Beatmung Erst im Verlauf des zweiten Lebensjahres konnte bei Jorin die maschinelle Beatmung eingestellt werden. Seither benötigt er «nur» noch Sauerstoff. Zuerst rund um die Uhr, später nur noch in der Nacht. «Im Wissen darum, dass er bei einem Infekt auf der Intensivstation behandelt werden muss, haben wir die Maschinen zurückgegeben» sagt Lea. «Es war Zeit, Jorins Lunge zu vertrauen.»

Im Herbst 2022 konnte die Mutter endlich ihr Versprechen einlösen: «Wenn alles überstanden ist, fahren wir ans Meer und bleiben am Strand sitzen, bis sich der Himmel rosa färbt.»

Trotz seiner chronischen Lungenkrankheit fährt Jorin heute Fahrrad und treibt Schabernack wie jedes andere Kind in seinem Alter. Im Umgang mit seiner Krankheit verhält er sich sehr koope -

rativ. Er meldet sich, wenn man Atemwegssekret absaugen muss, und hilft beim Wechsel der Kanüle – eine Prozedur, die bei anderen Kindern auf grossen Widerstand stösst. «Er verstand früh, wie wichtig das Tracheostoma für sein Überleben ist», sagen seine Eltern. Infolge der Beatmung wurde Jorins Kehlkopf stark in Mitleidenschaft gezogen. «Die Natur hat nicht vorgesehen, dass man über Monate einen Schlauch in der Luftröhre liegen hat», erklärt Carmen Casaulta. Für die Reparatur waren mehrere Eingriffe mit insgesamt sieben Narkosen nötig – jede davon hochkomplex und heikel, weil jeder Eingriff in Jorins individuelles Atmungssystem zu einer massiven Verschlechterung führen kann. Sobald Jorin schläft und seine Atmung nicht aktiv steuern kann, kollabiert seine Luftröhre. Darum sind die Versuche, das Tracheostoma zu entfernen, bisher gescheitert. Die Eltern hoffen, dass er diesen Meilenstein bis zum nächsten Sommer erreichen kann und dann sprechen lernt. Bereits jetzt kommuniziert er mit Gebärdensprache und anhand von Piktogrammen auf dem Sprechcomputer mit seiner Umwelt. Aktuell besucht Jorin zweimal wöchentlich eine Spielgruppe, begleitet von einer Pflegefachperson der Spitex, die in einem Nebenraum für Notfälle bereitsteht. In den Kindergarten wollten ihn die Eltern noch nicht schicken, obwohl er intellektuell dazu bereit wäre. Er soll die Zeit haben, noch grösser und stärker zu werden. Auf die Nachtwache der Spitex ist die Familie inzwischen nicht mehr angewiesen. Die zwei Fachpersonen, die den lebhaften Buben betreuen, während Mama arbeitet, sind eng mit der Familie befreundet. An Pfingsten 2025 übernachtete er zum ersten Mal auswärts. Dieses Stück Freiheit haben Jorin und seine Eltern sehr genossen.

Interdisziplinär: Für Jorins Behandlung und Betreuung haben neben den Kinderärztinnen und -ärzten viele Spezialistinnen und Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten zusammengearbeitet: Pneumologie, Kinderchirurgie, Kardiologie, HNO (HalsNasen-Ohren), Logopädie, Früherziehung, Musiktherapie/Singen, Gebärdensprache, Augen-Ohren-Kontrolle (Audiologie, Gehör), Neurologie, Beatmungs-Nurse.

Die Kinderklinik des Inselspitals und die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der UPD Bern testen gemeinsam zwei Coaching-Apps für Eltern. Unter dem Begriff «ELIPSE» (Early Life Intervention in Pediatrics Supported by E-health) laufen zurzeit zwei Studien. Die App «ELIPSE Adipositas» unterstützt Eltern von 6- bis 12-Jährigen mit Übergewicht dabei, ihre Kinder gesünder zu ernähren und deren Bewegung zu fördern. Die App «ELIPSE Rauch» versucht, das Rauchverhalten der Eltern zu verändern, um die Passivrauchbelastung für Kinder unter 6 Jahren zu reduzieren. Beide Teilprojekte suchen zurzeit Eltern, die an der Studie teilnehmen. Resultate sollen ab 2027 vorliegen.

In der Schweiz kommen jährlich rund 35 Neugeborene mit der Stoffwechselkrankheit Cystische Fibrose (CF) zur Welt. Durch die Krankheit entsteht in der Lunge zäher Schleim, der zu Husten, Bakterienbesiedlung und Entzündungen führt. Dabei nimmt die Lunge fortlaufend Schaden. CF ist eine Erbkrankheit und nicht heil-, aber neuerdings sehr gut therapierbar. Das neue Medikament Trikafta führt zu einer signifikanten Verbesserung der Lungenfunktion und Lebensqualität, da es die Symptome deutlich reduziert oder sogar eliminiert. Trikafta ist seit diesem Jahr vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) sogar für Kinder ab 2 Jahren zugelassen und wird von den Krankenkassen und der IV vergütet. Das Inselspital Bern unterhält das grösste Zentrum für CF in der Schweiz.

Ein Schlaganfall bei Kindern? Was für viele unvorstellbar klingt, betrifft jedes Jahr etwa ein Dutzend junger Patientinnen und Patienten in der Schweiz. Deshalb versuchen Forschende der Abteilung Neuropädiatrie im Inselspital, diese Erkrankung besser zu verstehen und die Behandlung gezielt weiterzuentwickeln. Dafür haben sie das Schweizerische Pädiatrische Schlaganfallregister (Swiss Neuropediatric Stroke Registry, SNPSR) angelegt. Im SNPSR wurden seit dem Jahr 2000 über 1000 Fälle dokumentiert und nachuntersucht. Denn die Symptome und Ursachen eines kindlichen Schlaganfalls sind andere als bei Erwachsenen. Die gesammelten Daten aus der ganzen Schweiz bilden die Grundlage dafür, dass neue Therapieansätze entwickelt und Versorgungslücken aufgedeckt werden können.

Bei Kindern und Jugendlichen mit chronischen, neurologischen oder psychischen Erkrankungen können Veränderungen im Gehirn auftreten, die sich auf das Lernen, die Konzentration und somit auch das Wohlbefinden in Schule und Alltag auswirken. Deshalb haben die Abteilungen für Neuropädiatrie und Pädiatrische Onkologie der Kinderklinik in Bern zusammen mit dem Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern eine Trainings-App entwickelt – das MioTraining. Die App ist als fantastische Reise durchs Weltall aufgebaut und enthält kognitive und koordinative Übungen, welche die sogenannte Metakognition anregen. Die bisherige Forschung zeigt, dass besonders das Bewusstsein und Nachdenken über das eigene Denken zentral ist, um die kognitive Entwicklung langfristig zu stärken. Zurzeit wird die Wirksamkeit des Mio-Trainings wissenschaftlich überprüft.

Hautkontakt rettet

Mehr als zwei Drittel aller verstorbenen Neugeborenen weltweit sind zu klein oder zu früh geboren. Bisher galt: Hautkontakt zur Mutter oder einer anderen Bezugsperson – sogenannte «KänguruMutterpflege» – ist erst möglich, wenn das Baby stabil ist. Eine internationale Studie unter der Leitung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt nun, dass die sofortige Känguru-Methode das Überleben frühgeborener oder untergewichtiger Neugeborener signifikant steigert. In fünf Kliniken in Ghana, Indien, Malawi, Nigeria und Tansania wurden über 3200 Neugeborene mit einem Geburtsgewicht zwischen 1,0 und 1,8 Kilogramm unmittelbar nach der Geburt entweder sofort oder erst nach der Stabilisierung mit der Känguru-Methode versorgt. Das Ergebnis: Bei sofortigem Hautkontakt starben 25 Prozent weniger Kinder innerhalb der ersten 28 Lebenstage. Auch Infektionen und Unterkühlung traten seltener auf. Das Verfahren erwies sich als sicher, praktikabel und in ressourcenarmen Ländern effektiv umsetzbar. Die neuen Erkenntnisse könnten die Praxis weltweit verändern.

Spinale Muskelatrophie (SMA) tritt bei einem von 10 000 Kindern auf. Die vererbbare neurodegenerative Erkrankung führt zu einer zunehmenden Muskelschwäche. Vor der Verfügbarkeit neuer Therapien war sie die häufigste genetische Todesursache bei Säuglingen. Seit 2017 wurden schrittweise drei höchst wirksame Medikamente dagegen zugelassen: Spinraza, Evrysdi und Zolgensma. Sie verändern das genetische Material so, dass der Körper mehr vom fehlenden SMN-Protein produziert. Dies verändert den Krankheitsverlauf grundlegend und erhöht die Lebensqualität massiv. Die Kinderklinik des Inselspitals ist eine wichtige Anlaufstelle für Kinder mit SMA.

Eine Gruppe von Forschenden des Inselspitals untersucht seit 1998 die Zahl der Kinder, die mit einer RSV-Infektion hospitalisiert werden. Die Atemwegserkrankung mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) betrifft vor allem Säuglinge und Kleinkinder. Nirsevimab ist ein hochwirksamer, lang wirkender monoklonaler Antikörper gegen RSV, der vorsorglich per Spritze in den Muskel verabreicht wird. Eine Dosis schützt für 6 Monate vor schwerer RSV-Infektion und wird allen Säuglingen empfohlen. Der Winter 2024/2025 war der erste, in dem Nirsevimab für Kinder unter 12 Monaten in der Schweiz verfügbar war. In dieser Saison wurden 77 Säuglinge im Inselspital mit RSV-Infektion hospitalisiert. Im Vergleich zu schwachen Saisons bedeutet das einen Rückgang von 47 Prozent, im Vergleich zu starken Saisons von 61 Prozent.

«Für Gentherapien bei Spinaler Muskelatrophie (SMA) ist es entscheidend, dass die Behandlung so früh wie möglich beginnt – noch vor den ersten Symptomen. Deshalb hat die Schweiz ein NeugeborenenScreening eingeführt: Seit dem März 2024 hat man so 9 Fälle frühzeitig erkannt. Eine Behandlung innerhalb der ersten drei Lebenswochen ermöglicht bei vielen Kindern eine normale motorische Entwicklung.»

Prof. Dr. Andrea Klein, Leiterin Neuropädiatrie in der Kinderklinik des Inselspitals

Eltern möchten für ihre Kinder nur das Beste – doch was ist das? Wie kann man Kinder fördern und gleichzeitig schützen? Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachgebieten geben Tipps.

«Man impft gegen Krankheiten, die häufig auftreten oder bei einer Ansteckung schwere bis tödliche Folgen haben können. Impfungen sind ein sehr bewährter Schutz und haben medizinisch einen enormen Fortschritt gebracht.»

PD Dr. Philipp Agyeman, Oberarzt pädiatrische Infektiologie in der Kinderklinik des Inselspitals

«Generell geht es immer um die Balance zwischen Überbehüten und gesunder Selbstständigkeit», sagt Isabelle Steiner, Chefärztin und Leiterin des Notfallzentrums für Kinder und Jugendliche im Inselspital Bern. «Je nach Alter ändern sich auch die Gefahren für die Kinder» (siehe Tipps). Die beste Unfall-Prävention sei, dass die Kinder möglichst früh ein gutes Körpergefühl entwickeln. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt dafür die kostenlosen PapricaBroschüren der Gesundheitsförderung Schweiz. Eltern finden dort konkrete Inspiration, wie sie das Bewegungsrepertoire ihrer Kinder gezielt fördern können. Zusätzlich gibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) die Ratgeber OUUPS! für die verschiedenen Altersgruppen von Kindern heraus.

Allein im Garten

Paprica-Broschüren Gesundheitsförderung Schweiz OUUPS! Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU)

Impfplan Schweiz

Der Schweizerische Impfplan des BAG

Wenn die Kinder ums Haus spielen, können sie allenfalls mit giftigen Beeren, Pilzen oder Blättern in Kontakt kommen. «Die Symptome einer Vergiftung sind sehr unterschiedlich: von Erbrechen über Kreislauf-Beschwerden bis zu lokalen Reaktionen» erklärt Sara Schnyder, Oberärztin am Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche im Inselspital Bern. «Damit wir möglichst rasch Abklärungen treffen können, sollten die Eltern idealerweise die konsumierte Beere mitbringen oder fotografieren – oder vorgängig bei der Hotline 145 von Tox Info Suisse anrufen.» Bei einer vermuteten Vergiftung sollte man das Kind nicht zum Erbrechen bringen: Es könnte sein, dass der eingenommene Stoff die Speiseröhre noch mehr angreift. Zudem könnten beim Verschlucken allenfalls Teile in die Luftröhre geraten, so Schnyder.

Im Umfeld von Tabak Eine weitere Gefahr für die Gesundheit von Kindern ist das Einatmen von Zigarettenrauch. Medizinisch spricht man dabei von Tabak-Exposition. Mit deren Auswirkungen befasst sich der Assistenzarzt und Doktorand Julian Jakob. «Empfehlenswert ist natürlich, dass die Eltern gar nicht rauchen – das ist aber nicht immer realistisch», erklärt er. Deshalb gelte es, die Auswirkungen so klein wie möglich zu halten: «Wer ein

paar Punkte einhält, vermindert die Schäden bereits erheblich» (siehe Tipps). Kinder, die passiv Rauch einatmen, haben häufiger Atemprobleme wie Asthma, Husten, Auswurf oder Atemnot. Auch leiden sie häufiger an Mittelohrentzündung. Bei Säuglingen steigt zudem das Risiko für den plötzlichen Kindstod.

Wirksamer Schutz durch Impfungen Ein sehr effektiver präventiver Schutz vor Krankheiten sind Impfungen. Der Schweizerische Impfplan des BAG wird laufend aktualisiert und enthält etablierte und bewährte Impfungen. «Beim Impfen geht es einerseits um die Gesundheit des eigenen Kindes und andererseits um einen sozialen Gedanken –man schützt durch eine Impfung auch die anderen», erklärt Nina Schöbi, Oberärztin der Kinderklinik im Inselspital. Gerade im Inselspital bekomme sie oft Patientinnen und Patienten zu Gesicht, die besonders vulnerabel sind, etwa durch ein geschwächtes Immunsystem. «Für diese ist es extrem wichtig, dass ihr Umfeld und im weiteren Sinn die Gesellschaft sie durch die Impfungen schützt.» Viele Infektionskrankheiten seien zudem ansteckend, bevor man Symptome hat – somit sei eine Impfung der einzige verlässliche Schutz. Auch gehörten Schürfwunden und kleine Verletzung zur gesunden Entwicklung, zwangsläufig stelle sich also die Frage nach Schutz gegenüber Starrkrampf. «Die Starrkrampfimpfung erlaubt gewissermassen diese kleineren Unfälle, und man muss die Kinder nicht in Watte packen», sagt Schöbi.

Und was ist mit den immer wieder thematisierten Zusatzstoffen wie Aluminium? «Die Zusatzstoffe sind wichtig, damit die Impfung überhaupt richtig wirkt: Sie sind verantwortlich für die Immunantwort», erklärt die Oberärztin. Das Aluminium werde genau gleich hauptsächlich durch die Niere abgebaut, wie wenn es durch Nahrung aufgenommen wird. Nina Schöbi betont, dass die Eltern auf jeden Fall das direkte Gespräch mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt suchen sollten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Unfälle und Bewegung

• Stürze vermeiden: Säuglinge auf dem Wickeltisch, Bett oder Sofa vor dem Herunterfallen schützen: Sie haben im Verhältnis zum Körper einen sehr grossen Kopf und stürzen deshalb oft auf den Kopf. Für grössere Kinder gilt: ab einer Fallhöhe von 1,5 Metern besonders gut überwachen.

• Helm tragen: Beim Trottinett- oder Velofahren immer Helm tragen. Für Jugendliche unbedingt auch bei E-Trottinetten oder E-Scooters.

• Verkehrsschulung: Die Verkehrsregeln gut kennenlernen – am besten mit Bezugspersonen, Kindergärtnern oder Polizistinnen.

• Gut anschnallen: Im Auto, Veloanhänger, Lastenvelo – Gurte immer eng genug anschnallen und ebenfalls Helm tragen, auch für kurze Strecken.

• Nicht in Gruppen aufs Trampolin: Bei Kindern bis 5 Jahren kann es durch die grossen Kräfte durch andere Kinder oder Erwachsene zu einem «Trampolin-Bruch» kommen (zum Beispiel einer Fraktur des Unterschenkels).

• Baden überwachen: Kinder in der Nähe von Wasser konsequent überwachen. Auch untiefe Becken können zu Ertrinkungsunfällen führen.

• Verbrühungen/Verbrennungen verhindern: Heisse Getränke ausser Reichweite hinstellen, Schutzvorrichtungen an Herdplatten oder Schwedenöfen anbringen, gute Überwachung von Kleinkindern beim Grillieren. Im Falle einer Verbrühung: sofort unter dem Wasser kühlen, bei Blasenbildung möglichst rasch die Kinderärztin aufsuchen, ohne vorher etwas auf die betroffene Haut zu streichen.

• Gartenplanung: Mit einer Gärtnerin oder einem Gärtner die Auswahl der Pflanzen besprechen oder sich vorzeitig selbst informieren (z. B. mit Listen auf toxinfo.ch).

• Tox Info Suisse anrufen: Bei Verdacht auf eine Vergiftung die Hotline 145 von Tox Info Suisse kontaktieren.

• Foto machen oder Pflanze mitbringen: So kann rasch abgeklärt werden, um welche Stoffe es geht.

• Pilzkontrolle: Selbst gesammelte Pilze immer von einer offiziellen Stelle kontrollieren lassen.

• Schlangenbiss: In einigen Kantonen (z. B. Jura, Graubünden, Wallis) gibt es Aspisvipern und Kreuzottern. Bei einem Biss Tox Info Suisse kontaktieren, medizinische Fachperson aufsuchen, wenn möglich ein Foto der Schlange mitbringen – aber ja nicht von so nahe, dass die Schlange dabei zubeisst.

Tabak

• Draussen rauchen: Immer ausserhalb der Wohnung rauchen, Türen und Fenster schliessen. Nicht im Auto rauchen – auch dann nicht, wenn kein Kind mitfährt.

• Kleider wechseln: Beim Rauchen eine Jacke überziehen, die draussen bleibt.

• Separat schlafen: Wenn ein Elternteil raucht, schläft das Kind besser nicht im selben Bett.

• Hände waschen: Hände und Zähne nach dem Rauchen reinigen.

• Vorbild sein: Weder Eltern noch Bekannte sollen in der Gegenwart des Kindes rauchen. Sonst steigt das Risiko, dass es später ebenfalls raucht.

• Pause vor dem Stillen: Wenn die stillende Mutter raucht, sollte sie vor der nächsten Mahlzeit eine möglichst lange Pause einlegen – also direkt nach dem Stillen rauchen.

• Am Impfplan orientieren: Die Kosten für diese Impfungen sind durch die Krankenkasse abgedeckt.

• Unsicherheiten klären: Offen alle Fragen beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin ansprechen.

• Kombinationsimpfungen wählen: Wenn mehrere Impfungen gleichzeitig verabreicht werden, sind die Kinder den Zusatzstoffen nur einmal ausgesetzt.

• Zeckenimpfung machen: Für Kinder ab 3 Jahren empfiehlt sich die FSME-Impfung.

• Jugendliche aufklären: Impfungen gegen sexuell übertragbare Krankheiten wie Humane Papillomaviren (HPV) oder Hepatitis B vor dem Beginn der sexuellen Aktivität vornehmen.

Jedes fünfte Kind, das Misshandlungen ausgesetzt ist, ist noch kein Jahr alt. Wie geht Mischa Oesch als Leitende Psychologin der Kinderschutzgruppe in der Kinderklinik des Inselspitals damit um?

Interview: Marianne Kaiser

Frau Oesch, Sie arbeiten seit über 20 Jahren für die Kinderschutzgruppe. Misshandelte Kinder, zum Teil noch im Baby-Alter, gehören zu Ihrem Alltag. Ein happiger Job. Ja, aber auch ein sinnhafter. Ich mache meine Arbeit noch immer gerne. Machbar ist dies auch dank unserem tollen Team, das Psychohygiene ermöglicht. Zudem versuche ich, eine professionelle Distanz zu den Fällen zu bewahren.

Wie gelingt das?

Ich vermeide es, unnötige Bilder zu sehen. Für die körperliche Untersuchung und Behandlung sind Ärztinnen und Ärzte zuständig – ich schaue mir ein misshandeltes Baby nach Möglichkeit nicht an. Weiter vermeide ich Bilder im Kopf während einer Kindsbefragung. Die tägliche Heimfahrt auf dem Velo schafft auch Distanz. Und zu Hause lenkt mich meine Familie mit Teenagern, Hunden und Katzen ab und bringt mich in andere Welten.

Zahlen aus dem Jahr 2024 von 19 Kinderschutzgruppen in Schweizer Kinderspitälern zeigen, dass jedes fünfte misshandelte Kind unter 1-jährig ist. Drei Babys verstarben gar aufgrund massiver körperlicher Gewalt.

Ja, das ist leider so. Misshandelte Babys werden im Gegensatz zu Schulkindern seltener von Aussenstehenden erkannt. Die extrem vulnerablen Kleinen können wir offenbar zu wenig schützen. Eine frühzeitige Erkennung und verbindliche Entlastung dieser Familien, zum Beispiel mit Unterstützung der Kindesund Erwachsenenschutzbehörde (KESB), kann für das Kindeswohl entscheidend sein.

Die Kinderschutzgruppe kann von 8.00 bis 17.00 Uhr unter Tel. 031 632 94 86 erreicht werden. Für kurze Beratungen empfiehlt es sich, einen telefonischen Termin zu vereinbaren.

kinderklinik.insel.ch/de/ unser-angebot/kinderschutz

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, der Polizei oder der KESB?

Sehr wichtig. Wir investieren viel Zeit in ein tragendes Netzwerk. Abläufe und jeweilige Rollen müssen klar sein, und es muss auch möglich sein, Fälle zu besprechen, die allenfalls nicht optimal abgelaufen sind.

Welches sind die grössten Herausforderungen im Kinderschutz?

kinderschutz.ch

Einerseits die Erkenntnis, dass der gefährlichste Ort für Kinder nicht der Schulweg ist, sondern das eigene Zuhause. Die meisten körperlichen und sexuellen Misshandlungen passieren in den privaten vier Wänden, häufigster Täter ist der Kindsvater. Herausfordernd ist auch, dass es zu sexuell misshandelten Kindern immer noch viele Fehlvorstellungen gibt. Oft wird zum Beispiel zu wenig ergebnisoffen, sondern suggestiv nachgefragt oder erwartet, dass sich das Kind gegenüber dem Täter auffällig verhält. Lehrbuchfälle mit den klaren Aussagen oder den eindeutigen Verletzungen gibt es selten.

Sie haben auch mit zerstrittenen Eltern zu tun.

Ja, leider. Der Umgang mit Eltern, die das Kindeswohl durch ihre Rosenkriege oft massiv und über Jahre gefährden, ist belastend. Sorgen macht uns auch die aktuell hohe Zahl von psychisch belasteten Jugendlichen, welche die nächste Elterngeneration sein werden.

Wie können Kinder gestärkt werden?

Das Wichtigste, was man den Kindern geben kann, ist eine gute Bindung und Zeit: Um ihnen Geschichten vorzulesen, mit ihnen über

den Tag zu sprechen, sie gut aufzuklären und zu stärken, sich für ihre Lebenswelten zu interessieren, sie zu fördern und zu fordern. Sie sollen Belohnungsaufschub, Frustrationstoleranz, Emotionsregulation und einen guten Umgang mit Stress, Konflikten und Medien lernen. Dabei darf eine allfällige Überforderung von Eltern bei der Betreuung und Erziehung von Kindern nicht tabuisiert werden.

Was können gestresste Eltern tun?

Viele Mütter und Väter erleben im Alltag Situationen, in denen die Belastung – etwa durch Stress, Erschöpfung oder finanzielle Sorgen – gross ist. Überforderung ist kein

«Das Wichtigste, was man Kindern geben kann, ist eine gute Bindung und Zeit.»

Zeichen von persönlichem Versagen oder Schwäche, sondern oft Ausdruck fehlender Unterstützung, hoher gesellschaftlicher oder eigener Erwartungen und struktureller Belastungen. Es ist wichtig, sich auch niederschwellig Unterstützung zu holen. Das können Gespräche mit vertrauten Personen sein, kantonale Angebote wie beispielsweise die Erziehungsberatung, psychologische Hilfe oder konkrete Entlastung im Alltag. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig: Wer frühzeitig Hilfe sucht, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch das Kind. Prävention beginnt mit dem Mut, die Probleme anzusprechen – ohne Schuldzuweisung, sondern mit dem Ziel, gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden.

Mischa Oesch, Leitende Psychologin in der Kinderklinik des Inselspitals: «Überforderung der Eltern ist kein Zeichen von Schwäche – es ist wichtig, sich Unterstützung zu holen.»

Die Kinderschutzgruppe des Inselspitals hat einen kantonalen Leistungsauftrag als Abklärungs- und Beratungsstelle bei Verdacht auf Kindsmisshandlung für Kinder bis 16 Jahre. In etwa drei Vierteln der Fälle melden sich externe Fachpersonen (z. B. Kinderärztinnen und Kinderärzte, Beistandspersonen oder Schulsozialarbeitende) sowie Eltern für eine telefonische Beratung oder Fallbesprechung. Zudem kann die Polizei den Auftrag für eine Kindsbefragung geben.

Ein Viertel der Kinder wird wegen medizinischer Auffälligkeiten von der Kinderklinik (v.a. vom Kindernotfall) an die Kinderschutzgruppe weitergeleitet. Dabei kann es sich etwa um ein Baby handeln mit Verletzungen, die auf Gewalteinwirkung hindeuten. Diese Fälle werden in einem erweiterten Team mit einer Notfallmedizinerin, zwei Kinderchirurginnen und zwei Pflegefachpersonen besprochen.

2024 beschäftigte sich die Kinderschutzgruppe mit 460 Kindern mit Verdacht auf Kindsmisshandlung. Im ersten Halbjahr 2025 waren es bereits 280 Fälle. Fast die Hälfte aller Kinder wird mit Verdacht auf sexuelle Misshandlung angemeldet. Am zweithäufigsten sind körperlich misshandelte Kinder, dann folgen vernachlässigte oder verwahrloste Kinder.

Im Gegensatz zur KESB (behördlicher, zivilrechtlicher Kinderschutz) ist das fünfköpfige Team der Insel-Kinderschutzgruppe im freiwilligen, spezialisierten Kinderschutz tätig.

Die erste «Musik», die wir im Leben hören, sind die Geräusche und die Stimme unserer Mutter. Dieser «Sound» wirkt bereits im Mutterleib beruhigend, bindungsstärkend und entwicklungsfördernd. Genau dort setzt Musiktherapie an – besonders bei Kindern, die viel zu früh das Licht der Welt erblicken.

Text: Marianne Kaiser

Schon im Mutterleib nimmt das ungeborene Kind viele akustische Signale wahr – eingebettet in Fruchtwasser, gefiltert durch Gewebe, aber dennoch prägend: die Stimme der Mutter, ihren Herzrhythmus, ihren Atem – den ganzen Körper mit all seinen inneren Geräuschen, Bewegungen und Rhythmen. Das Singen, Summen und Sprechen der Mutter entfaltet eine beruhigende, regulierende und bindungsfördernde Wirkung und legt die Basis für frühe Lernprozesse. Damit arbeitet die Musiktherapie – besonders bei jenen Kindern, die viel zu früh geboren werden und deren Start ins Leben von medizinischen Herausforderungen geprägt ist.

Auf einer Frühgeborenenstation, wo Kinder oft über Wochen hinweg betreut werden, ist der Alltag geprägt von technischen Geräuschen medizinischer Geräte, Alarmsignalen, wechselnden Stimmen und allgegenwärtigem Betriebslärm. Eltern stehen in den ersten Tagen häufig wie gelähmt vor dem Inkubator – überwältigt von Sorge, Unsicherheit und Überforderung. Musiktherapie kann in diesen Momenten die Familie unterstützen: nicht als Unterhaltung, sondern als gezielte medizinisch-therapeutische Intervention – fein dosiert, körperlich spürbar und individuell abgestimmt.

Die Stimme als Brücke

Die Sängerin und Songwriterin Betty Legler (Bild links) arbeitet in der Kinderklinik des Inselspitals mit einer weiteren Musiktherapeutin und einem Musiktherapeuten zusammen. Sie ermutigt Eltern, bewusst ihre Stimme einzusetzen: mit ihrem Kind zu sprechen, zu summen oder zu singen, auch wenn sie sich zunächst unsicher fühlen. Die ver-

traute Stimme wirkt orientierend und stabilisierend. Wenn Eltern nicht anwesend sein können, übernimmt die Therapeutin diese klangliche Brücke.

Musiktherapie folgt keinem Schema. In jedem Moment wird geprüft: Was braucht das Kind – Ruhe, Struktur, einen Impuls? Wie reagiert es auf Stimme, Vibration, Klang? Jede Intervention ist individuell auf das Kind abgestimmt. Dabei wird auch das Monochord verwendet – ein Saiteninstrument, das ein sanftes Klangbild erzeugt. Legt man es dem Elternteil auf den Unterarm, übertragen sich die Schwingungen auf den Körper und werden so auch vom Baby im Kängurukontakt wahrgenommen.

Musiktherapie ist eine therapeutische Massnahme und wird in ihrer Wirksamkeit mit etablierten Verfahren wie der Physio-, Ergo- oder Psychotherapie verglichen. Empirische Studien belegen, dass sich eine regelmässige musiktherapeutische Begleitung von Frühgeborenen positiv auf die Entwicklung des Gehirns auswirkt: Sie können Reize besser verarbeiten und sind aufmerksamer. Darüber hinaus wird in der Forschung ein positiver Einfluss auf die Eltern-KindBindung, die Selbstregulation sowie auf frühe soziale Kompetenzen beschrieben.

Es geht dabei aber nicht darum, Kinder mit Musik zu beschallen. Viele kommerzielle Babyklänge oder Onlineangebote sind für Frühgeborene ungeeignet – sie überreizen oder gefährden mit ihrer Frequenzstruktur das unreife Hörsystem. Musiktherapie arbeitet stattdessen mit natürlich klingenden, akustisch reduzierten und körperlich spürbaren Impulsen – eingebettet in sichere Interaktion.