SANTÉ

5 conseils pour la santé de l’enfant

SANTÉ

5 conseils pour la santé de l’enfant

Pourquoi enfants et adolescents ont besoin de plus d’attention

Pour une vie saine

Reportage 24 heures au Centre d’urgences

Numérisation

La lutte du temps d’écran

Manger sainement

Trois recettes de la cheffe Aline Born

Des soins médicaux depuis 1354

Selon l’Office fédéral de la santé publique, plus de 17 % des enfants et adolescents suisses sont en surpoids ou obèses. En tant que parents, gardez-vous toutefois de comparer trop tôt. Les bourrelets sont normaux chez les bébés. Mais à l’âge de l’école enfantine, ils devraient avoir disparu. Vous obtiendrez des informations à ce sujet lors d’un rendez-vous régulier chez le pédiatre. Les courbes de croissance permettent de mettre poids et taille en relation. La « plage normale » est relativement large.

Lorsqu’un enfant est effectivement en surpoids, en tant que parents, vous pouvez faire beaucoup. L’important est d’avoir une approche décontractée de la nourriture : préparez des repas équilibrés (plutôt que des plats cuisinés), évitez les boissons sucrées et éveillez la curiosité de votre enfant pour les nouveaux aliments et mets. Encouragez-le aussi à bouger suffisamment. Les enfants ou adolescents obèses risquent parfois, à l’âge adulte, de développer des maladies concomitantes graves comme le diabète, l’hypertension, des troubles cardiovasculaires et articulaires.

Grandir en bonne santé – tel est l’un des principaux objectifs pour les enfants, les adolescents et leurs familles. Mais aussi pour les professionnels qui les accompagnent sur cette voie. Dans un monde en constante évolution, nous sommes face à de nombreux défis : stress psychique, manque d’exercice et utilisation intensive des médias numériques. Mais la prévention, les thérapies modernes et une collaboration interdisciplinaire accrue offrent aussi de nouvelles opportunités.

Prof. Dr Matthias Kopp, Directeur de clinique et médecin-chef du service universitaire de pédiatrie de l'Inselspital

La pédiatrie est aujourd’hui plus moderne, précise et individuelle que jamais. De nombreuses maladies autrefois très éprouvantes, voire mortelles, sont aujourd’hui traitables, voire guérissables. Parallèlement, le bienêtre global des enfants et adolescents gagne tous les jours en importance.

La pédiatrie commence parfois avant l’accouchement, par exemple avec le conseil et le suivi des femmes enceintes. Après la naissance, l’éventail s’étend de l’enfant né très prématuré pesant 400 g à l’adolescent obèse de 150 kg. La pédiatrie accompagne une phase de vie pleine de développement, de croissance et de changements – individuellement, avec sensibilité et toujours en tenant compte de l’enfant comme un tout.

Assurer un démarrage optimal

La médecine des prématurés et nouveau-nés est l’une des nombreuses spécialités de la pédiatrie. Environ 7 % des enfants sont aujourd’hui prématurés, naissant avant la 37e semaine de grossesse. En Suisse, ce sont quelque 5000 enfants par an, dont environ

300 naissances extrêmement précoces. Rien qu’au Service de pédiatrie à Berne, nous prenons en charge chaque année plus de 100 prématurés pesant moins de 1500 g. Grâce à la médecine intensive high-tech et à des traitements plus doux, même les prématurés extrêmes peuvent aujourd’hui survivre, et ce avec une meilleure qualité de vie.

La pédiatrie, une success story

Grâce aux tests génétiques modernes, nous pouvons détecter plus vite les maladies rares chez les enfants et les traiter de manière plus ciblée. Les médicaments sont de plus en plus adaptés au profil génétique de l’enfant, par exemple en cas de cancer ou de troubles métaboliques, et sont donc très efficaces. De nouveaux vaccins, comme contre le virus RS, protègent de nombreux enfants des hospitalisations et de la respiration artificielle. Les biomédicaments permettent des traitements plus ciblés avec moins d’effets secondaires en cas de rhumatismes ou de MICI. Et de nouveaux médicaments améliorent nettement l’espérance de vie en cas de cancer infantile, de fibrose kystique ou d’amyotrophie spinale. De tels progrès ne sont possibles que grâce à des recherches intensives. Au Service de pédiatrie aussi, nous nous engageons chaque jour pour l’acquisition de nouvelles connaissances et l’amélioration continue des traitements pour enfants et adolescents.

Précautions particulières

Les enfants sont des personnalités autonomes dans une phase de vie particulièrement vulnérable. La mission de la pédiatrie va donc bien au-delà des soins purement médicaux. Une équipe composée notamment de personnel soignant, de psychologues, de pédiatres, d’assistants sociaux, de physiothérapeutes et d’ergothérapeutes est nécessaire pour une aide globale aux enfants malades et à leurs familles. En tant qu’« équipe de pédiatrie », nous nous considérons comme avocats des enfants et défenseurs actifs de leurs droits.

Afin de pouvoir assumer cette responsabilité, des priorités claires sont nécessaires y compris au niveau politique : il faut renforcer les droits de l’enfant, développer les structures de soins, assurer et financer la collaboration interdisciplinaire à long terme. La santé et le bien-être de l’enfant ne peuvent être relégués au second plan, car ils constituent la base d’une société durable.

Entretien

« Un îlot dans la grande île »

Reportage 24 h sur 24 au Centre d’urgences pédiatriques

Portrait Un petit battant avec une féroce volonté de vivre

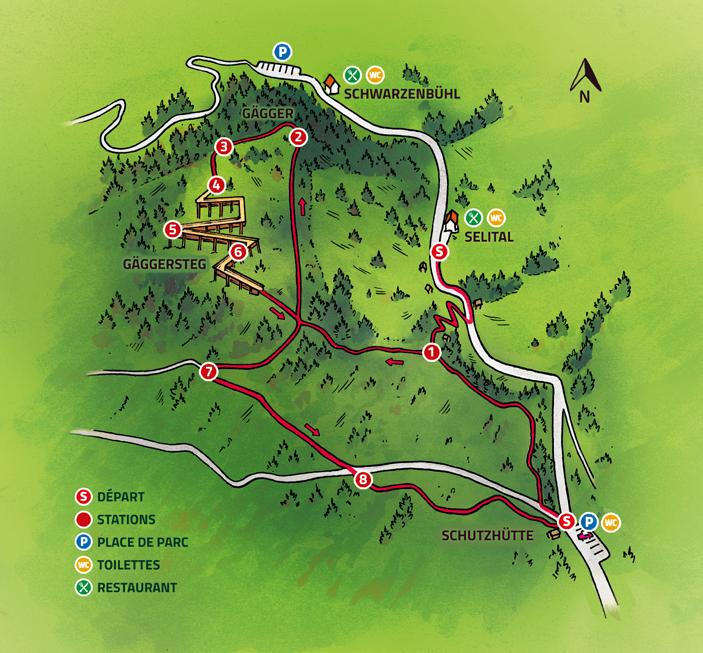

Conseil de randonnée GäggerstegGurnigel

Le chiffre

C’est le nombre d’enfants nés en 2024 en Suisse, dont 38 097 filles. Il y a eu 1136 naissances de jumeaux, 16 de triplés et une de quadruplés.

Rétrospective

Toutankhamon n’avait pas 10 ans lorsqu’il a accédé au trône d’Égypte en 1333 av. J.-C. Wolfgang Amadeus Mozart a commencé à composer à 5 ans et a donné ses premiers concerts à 6 ans. Louis Braille est devenu aveugle à 5 ans et a développé le braille à 15 ans, en 1824. Pu Yi avait 2 ans et 10 mois en 1908, lorsqu’il est devenu le dernier empereur de Chine. En 2018, à 15 ans, Greta Thunberg a posé les bases des grèves pour le climat des jeunes : elle a manifesté à Stockholm avec un panneau devant le Parlement.

La citation

« Pour élever un enfant, il faut tout un village. »

Proverbe africain cité par la politicienne américaine Hillary Clinton dans son livre

« It Takes a Village »

2 Question du lecteur

3 Éditorial

5 Table des matières / En bref

Focus : pédiatrie

6 Bases de la pédiatrie

12 Faits et chiffres

14 Entretien avec Heidi Baumgartner : En quoi les soins diffèrent-ils ?

16 Reportage : 24 heures au Centre d’urgences pédiatriques

20 Portrait : Un petit battant avec une féroce volonté de vivre

22 Ce que dit la recherche

Santé

24 Le meilleur pour mon enfant

28 Entretien avec Mischa Oesch : Protection de l’enfant

30 Musicothérapie avec Betty Legler

32 Alimentation et allergies

34 Consommation de médias et numérisation : La lutte du temps d’écran

Tranches de vie

36 Conseil de randonnée : Gäggersteg-Gurnigel

40 Manger sainement : Recettes d’Aline Born

44 Dix questions à Sandra Studer

46 Fondation KinderInsel

48 Dit : Citations sur l’enfant et la santé

49 Chronique de Marlen Reusser

50 Mentions légales et aperçu

Image de titre : À l’hôpital, les enfants requièrent plus d’attention.

(Illustration : Midjourney ; prompt : Michael Dürig)

16

Reportage 24 heures au Centre d’urgences pédiatriques

24 Conseils

Le meilleur pour mon enfant

34

Numérisation

La lutte du temps d’écran

40 Manger sainement Recettes d’Aline Born

Lorsque, vers 1860, le premier hôpital pour enfants a vu le jour à Berne, la pédiatrie n’en était qu’à ses débuts. Bien des choses ont changé depuis. La plupart des maladies infectieuses redoutées sont désormais guérissables, et la mortalité infantile a chuté. Les soins médicaux sont devenus une véritable assistance. Aujourd’hui, l’accent est mis non seulement sur l’enfant malade et ses besoins, mais aussi sur sa famille.

Texte : Thorsten Kaletsch

« Dès la première minute

de vie, les enfants sont

des personnalités propres avec leurs besoins et droits. »

La pédiatrie compte parmi les acquis les plus précieux et importants du monde civilisé. Et ce, bien qu’il s’agisse d’une spécialité relativement jeune en Suisse – et dans le monde entier. Longtemps, il n’y a pas d’hôpitaux spécialisés : enfants et adolescents sont hébergés dans des cliniques pour adultes et traités comme des « petits adultes ». Au départ, on ne trouve aucun remède contre la forte mortalité infantile : jusqu’au début du XIXe siècle, un enfant sur quatre meurt au cours de sa première année. Ce n’est qu’il y a environ 150 ans que la médecine prend progressivement conscience que les enfants ont leurs propres affections ou peuvent réagir différemment aux maladies.

La pédiatrie, discipline à part entière La médecine des enfants et adolescents en tant que discipline propre se développe à partir de la médecine interne. On l’appelle « pédiatrie ». Au début, la médecine établie oppose de fortes résistances. Mais peu à peu, les premiers hôpitaux pour enfants voient le jour– d’abord à Paris (Hôpital des Enfants Malades, 1802), puis à Vienne (St. Anna Kinderspital, 1837) et à Londres (Great Ormond Street Hospital, 1852). Ces modèles montrent l’importance des soins spécialisés et de la recherche médicale pour le bien-être des enfants. En Suisse, le premier hôpital pour enfants ouvre ses portes en 1860 à Bâle. Le « Jenner-Kinderspital » ouvre ses portes à Berne le 19 septembre 1862, à la Gerechtigkeitsgasse 60 (voir encadré à la page 10).

Progrès de la médecine et des soins En 1978, lorsque le Service de pédiatrie ouvre ses portes dans le bâtiment actuel de l’Inselspital, il existe déjà de nombreux spécialistes spécialement formés aux soins des enfants. Mais à l’époque, on est encore loin de la pédia-

trie centrée sur la famille et de concepts tels que « Children and Families First » : enfants et adolescents malades sont en grande partie pris en charge loin de leurs parents, frères et sœurs. Aujourd’hui, en revanche, il est normal que la famille soit intégrée dans le quotidien thérapeutique et dans les processus quotidiens du Service de pédiatrie. Les enfants sont littéralement au centre de l’attention.

« La pédiatrie centrée sur la famille ne s’est largement imposée qu’au début des années 2000 », explique le professeur André Kidszun, responsable du service de néonatologie au Service de pédiatrie de l’Inselspital. « La présence des parents aide les enfants à comprendre ce qui se passe et à gérer la maladie. » En fin de compte, cela permet aussi une guérison plus rapide. « Certaines études montrent que la présence des parents entraîne des sorties plus rapides en cas de maladies graves. » Pour les nouveau-nés aussi, la proximité immédiate avec la mère et le père est très précieuse. Si les parents peuvent participer au traitement et la procédure médicale est bien coordonnée, le traitement est plus prometteur.

Les enfants ont besoin de plus « Dès la première minute de leur vie, les enfants ont leur propre personnalité avec leurs propres besoins et droits », souligne le professeur Mathias Kopp, médecin-chef et directeur de clinique du Service universitaire de pédiatrie. « Bien qu’ils ne sachent pas encore s’exprimer avec des mots, ils montrent de différentes manières qu’ils ont besoin d’un environnement adapté à leur âge pour pouvoir développer la confiance avec le personnel soignant et les médecins. » C’est d’ailleurs pour ces raisons que les enfants ont besoin de thérapies et d’aides spécifiques.

La médecine a beaucoup évolué ces dernières décennies : grâce aux antibiotiques et aux vaccins, bien des maladies ont perdu de leur effroi. Une meilleure surveillance des femmes enceintes, la possibilité d’utiliser des antibiotiques en cas d’infection et une meilleure prise en charge des prématurés et nouveau-nés ont considérablement réduit la mortalité infantile. Et grâce au dépistage néonatal, de nombreuses maladies peuvent aujourd’hui être détectées et traitées à temps.

L’introduction des examens préventifs chez l’enfant a constitué une étape importante dans la pédiatrie moderne. Ils servent au dépistage précoce des troubles du développement, des maladies et des risques et favorisent un développement physique, mental et social sain. Parallèlement, ils offrent aux parents des conseils importants sur des thèmes tels que l’alimentation, la vaccination, la sécurité et l’éducation, favorisant une relation de confiance entre la famille et l’équipe médicale. En Suisse, depuis 1986, tous les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans passent régulièrement de tels examens préventifs chez un pédiatre. En Suisse, un autre examen préventif entre 16 et 17 ans ne fait pas partie du programme de dépistage prescrit par la loi, mais est proposé comme prestation complémentaire.

Développement « normal » d’un enfant Mais à quoi ressemble le développement « normal » d’un enfant ? En général, chaque enfant devrait franchir tôt ou tard de nombreuses étapes de développement. Ce processus de développement est toutefois très individuel : chaque enfant a son rythme. Les tableaux reliant les différentes aptitudes à

l’âge ne peuvent donc servir que de repères et ne constituent pas une référence contraignante. Le professeur Oskar Jenni, neuropédiatre du développement à l’Université de Zurich, l’a formulé ainsi : « La norme n’est pas le respect d’une moyenne, mais la diversité des possibilités. »

Si les parents perçoivent un retard de leur enfant dans certains domaines de son développement « normal », ils peuvent essayer de le compenser par des exercices et des jeux. S’ils ont de sérieux soucis, il est recommandé d’en parler à un pédiatre.

De nombreux domaines de développement de l’enfant reposent sur des processus de maturation neurobiologiques. Motricité, capacités sensorielles, langage et capacités cognitives en particulier sont étroitement liés au développement structurel et fonctionnel du système nerveux central. Les formes d’expression sociales, émotionnelles et créatives sont quant à elles marquées par l’interaction individuelle entre neurobiologie, environnement et expérience.

Le développement moteur (motricité globale et fine) est un domaine non seulement physique, mais étroitement lié au développement global de l’enfant, notamment à la concentration, à l’auto-efficacité et à la participation sociale. Souvent, il est toutefois sous-estimé dans le quotidien pédagogique, car l’accent est mis sur la langue et le comportement social. Des études montrent que des phases passives prolongées (p. ex. en raison de l’usage fréquent de poussettes, coques, bascules, etc.) peuvent réduire les mouvements

• motricité (motricité globale et fine et coordination des mouvements)

• sensorialité (perception et traitement des stimuli sensoriels)

• développement social et émotionnel (expérience et comportement dans les interactions sociales et gestion des sentiments)

• développement créatif et esthétique (expression par l’art, la musique et la création)

• développement cognitif (pensée logique, compréhension mathématique et curiosité technique)

• langage (comprendre, parler, lire et écrire)

L’avis de l’expert

« Passer du temps avec ses parents est un besoin fondamental pour les enfants, surtout en cas de maladie. Il est prouvé que cela favorise la guérison. »

Prof. Dr André Kidszun, chef du service de néonatologie de la clinique pédiatrique de l'Inselspital

spontanés et l’exploration. Or les expériences de mouvement libres au sol (p. ex. ramper, se tourner, saisir) sont essentielles, surtout au cours de la première année de vie, pour la maturation motrice et sensorielle.

Les examens préventifs permettent de contrôler le développement « normal » d’un enfant. Au besoin, il peut alors être encouragé de manière ciblée.

Comme dans la médecine adulte, la spécialisation des professionnels de la pédiatrie a nettement augmenté. Il y a des pédiatres pneumologues, neurologues, endocrinologues, métaboliciens, gastroentérologues, et bien plus encore. Ainsi, la médecine néonatale et la prise en charge des enfants atteints de leucémie ou d’autres cancers ont récemment fait de grands progrès. Au cours de la dernière

décennie, le traitement des maladies rares a connu des évolutions significatives : un nouveau médicament améliore sensiblement la fonction pulmonaire ainsi que la qualité et l’espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose (FK), car il traite directement la cause de la maladie. La thérapie génique améliore nettement le pronostic de l’amyotrophie spinale (AMS), une maladie nerveuse congénitale évolutive souvent sévère, surtout en cas de traitement précoce. Ces deux thérapies marquent une percée en pédiatrie, car elles s’attaquent directement aux causes des maladies génétiques.

Défis du futur

Mais la pédiatrie est confrontée en Suisse à d’importants défis. Elle est sous-financée, et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée se fait sentir dans toutes les professions. Par rap -

Le premier hôpital pour enfants de Berne voit le jour vers 1860, à la Gerechtigkeitsgasse 60. Ceci grâce à la Bernoise Julie von Jenner qui, dans son testament du 27 août 1858, crée une fondation dans le but de construire et d’exploiter un hôpital pour les soins aux enfants malades.

Plus tard, l’Hôpital Jenner déménage dans un nouveau bâtiment à la Freiburg strasse, au sud de l’ancien Inselspital. L’extension de l’Inselspital dans les années 1870 entraîne un agrandissement de l’Hôpital Jenner. Lorsque la pédiatrie connaît un essor fulgurant au début du XXe siècle, la fondation ne peut plus financer seule l’exploitation de l’hôpital. Par la suite, le canton de Berne prend en charge la majeure partie des frais d’exploitation.

L’Hôpital Jenner de la Freiburgstrasse devient peu à peu un établissement d’enseignement et un institut de recherche sur les maladies infantiles. En 1982, il est transféré au canton de Berne : le produit de la vente permet à la fondation de se réorganiser et de devenir l’actuelle fondation Jenner. Son objectif correspond toujours à la volonté de Julie von Jenner : aider les enfants malades.

L’Hôpital pour enfants Jenner est intégré à l’Inselspital en 1962. Sous la direction du pédiatre tessinois Ettore Rossi, l’Inselspital lance ensuite la construction d’un nouveau bâtiment : l’actuel Service de pédiatrie voit le jour en 1973 avec la pose de la première pierre. Depuis juillet 2023, le bâtiment porte le nom de Julie von Jenner. L’Hôpital Jenner à la Freiburgstrasse est utilisé comme service de pédiatrie jusqu’en 1978 et démoli en 1998. C’est là que se trouve la nouvelle clinique de gynécologie, qui a ouvert ses portes en 2002.

port au nombre de patients, les capacités de réserve dans les services de pédiatrie sont plus élevées que dans la médecine adulte. Il s’agit d’offres médicales disponibles en permanence, même si elles ne sont pas utilisées de manière continue ou régulière. Cela inclut les lits de soins intensifs, les urgences ou les services de garde comme en néonatologie.

« Lia am Ball – das Fussballmärchen ihres Lebens » raconte l’histoire tantôt biographique, tantôt inventée de la capitaine de l’équipe nationale suisse Lia Wälti, qui poursuit courageusement son rêve. C’est une histoire de grands rêves, d’amitié et de foi en soi.

Par Meret et Lia Wälti, illustré par Mireille Lachausse, éditions Kaleio, à partir de 8 ans « Comme père et médecin, je mobilise suffisamment de ressources pour que notre personnel puisse travailler de manière professionnelle et que nos enfants bénéficient à tout moment des soins médicaux dont ils ont besoin. »

« Untenrum – und wie sagst du? » traite de l’autodétermination physique et sexuelle précoce. Lo rentre de l’école enfantine avec des questions sur le corps et les nombreux mots pour désigner son « là en bas ». Un livre pour enfants réconfortant qui offre un accès décontracté aux différents corps, parties génitales et genres.

D’une part, spécialisations et connaissances techniques ne cessent d’augmenter, d’autre part les ressources font défaut. « Cela devrait tous nous faire réfléchir », souligne le directeur de clinique Matthias Kopp. « Nous devons sérieusement nous demander si, en tant que société, nous voulons mettre en péril les bons soins de santé des enfants et des jeunes en Suisse. » Lui-même a une réponse claire à ce sujet : « Comme père et médecin, je mobilise suffisamment de ressources pour que notre personnel puisse travailler de manière professionnelle et que nos enfants bénéficient à tout moment des soins médicaux dont ils ont besoin. »

Par Noa Lovis Peifer, Lina Lätitia Blatt, illustré par Yayo Kawamura, groupe d’édition Beltz, à partir de 4 ans

« Ich mach dich gesund, sagte der Bär » est l’une des plus belles histoires atemporelles de tigres et d’ours de Janosch. Le petit tigre tombe malade. Le petit ours lui promet de le guérir. Tous les amis accompagnent le petit tigre à l’hôpital, où ils en trouvent la cause : une rayure a glissé ! Une histoire qui fait du bien quand on va mal.

Par Janosch, groupe d’édition Beltz, à partir de 5 ans

« Fucking fucking schön » est un roman jeunesse qui raconte les premières expériences sexuelles de jeunes gens. Dans dix histoires courtes, des jeunes protagonistes parlent de sentiments, d’amour, d’incertitudes, de ce qui est difficile et beau dans le sexe.

Par Eva Rottmann (lauréate du Prix suisse du livre jeunesse 2025), éditions Jacoby & Stuart, à partir de 14 ans

Beaucoup bouger

L’exercice favorise le développement, renforce système immunitaire et psychisme et prévient les maladies. Dès la grossesse, une activité physique régulière de la mère (au moins 150 minutes par semaine réparties sur trois jours) a un effet positif sur la santé de l’enfant. Au cours des cinq premières années, il est particulièrement utile de veiller à un exercice régulier chez les enfants.

Recommandations :

moins de 1 an : autant de formes d’exercice différentes que possible 1–2 ans : au moins 180 minutes d’exercice par jour

3–5 ans : au moins 180 minutes d’exercice par jour, dont 60 d’intensité moyenne ou élevée à partir de 6 ans : en moyenne au moins 60 minutes d’exercice par jour d’intensité moyenne à élevée, auxquelles s’ajoutent au moins trois jours d’activités renforçant os et muscles.

Boire suffisamment d’eau

L’eau est l’aliment le plus important. Le manque de liquide pèse sur la circulation et les reins et peut entraîner troubles de la concentration, fatigue et maux de tête. Plus un enfant est jeune, plus il est sensible au manque de liquide. Il est recommandé d’utiliser de l’eau du robinet, de l’eau minérale peu ou pas gazeuse, des jus de fruits dilués ainsi que des tisanes aux herbes et aux fruits non sucrées.

Recommandations de la Société Suisse de Nutrition (quantité par jour) :

1 an 0,6 l

2–3 ans 0,7 l

4–5 ans 0,8 l

7–9 ans 0,9 l

10–12 ans 1 l

13–18 ans 1–1 1/2 l

Manger sainement

Les fruits et légumes sont sains et savoureux – aux repas principaux et en snack. Il est recommandé de prendre des repas réguliers et variés : un petit-déjeuner complet est un bon début de journée. Mieux vaut prendre des repas réguliers que grignoter entre les repas. Aliments riches en graisses et en sucre qu’en petites quantités. Dans l’idéal, prendre le temps de manger ensemble, et pas sur le pouce.

Dosage du temps d’écran

Il n’existe pas de recette miracle pour le temps d’écran. L’OMS et d’autres organisations recommandent toutefois des durées maximales.

Recommandations :

0–2 ans : renoncer aux écrans 2–4 ans : maximum 5 à 10 min. par jour, maximum 1 h dans des cas exceptionnels 4–8 ans : 30 à 60 min. par jour 9–10 ans : 60 à 100 min. par jour à partir de 11 ans : 1 h par semaine par année de vie, par exemple sous forme de bons médias à répartir soi-même.

Aide à l’acquisition du langage

Les enfants en bonne santé apprennent automatiquement à parler. Mais les parents peuvent les y aider. Par exemple en commentant ce qu’ils sont en train de faire. Ainsi, les enfants développent naturellement leur vocabulaire. Il est utile de dire souvent le nom de l’enfant : cela l’aide à s’orienter dans le flux de paroles. Le chant favorise également l’acquisition du langage, accentuant les textes et favorisant le rythme de prononciation. Les mélodies aident bébés et jeunes enfants à mieux mémoriser les mots.

Chiffres

85 %

C’est le nombre d’enfants et d’adolescents de 11 à 15 ans en Suisse qui ont déclaré en 2022 aller (très) bien. Il y a 20 ans, cette proportion était encore de 91 %.

17,2%

Selon une étude de Promotion Santé Suisse, c’est le nombre d’enfants et d’adolescents en surpoids ou obèses. Soit 40 % de plus qu’il y a 20 ans. La part d’enfants et d’adolescents en sous-poids est restée relativement stable depuis 2002, à 14 %.

En 2024, les trois prénoms les plus populaires en Suisse étaient Emma (1re place), devant Mia et Sofia chez les filles et Noah (1e place), devant Liam et Matteo chez les garçons.

Nutrition

« Picky eating » : pas de quoi s’inquiéter !

Généralement, les comportements alimentaires sélectifs sont liés à l’âge et ne sont pas inquiétants si l’enfant grandit, est actif et reçoit suffisamment d’énergie et de nutriments. Les causes du « picky eating » sont multiples : entre 2 et 6 ans, un scepticisme naturel à l’égard des nouveaux aliments est courant. Certains enfants sont plus sensibles (p. ex. aux odeurs), évitant les aliments qui leur paraissent désagréables. Si les parents sont très sélectifs ou l’alimentation est liée au stress, cela peut aussi se répercuter sur l’enfant. Il est important d’éviter la pression en mangeant et de laisser à l’enfant le temps d’accepter les nouveaux aliments.

Dimanche soir, 18h, Emma doit être hospitalisée. Pour sa mère Sarah commence une période éprouvante, pleine de questions et d’incertitudes. Encore heureux qu’elle a myInsel ! Le portail patients rassure les parents. Il les informe en permanence sur le traitement de leur enfant de moins de 12 ans. Le résultat est rapidement disponible – 24 heures sur 24. Trois familles, une solution : après l’opération de son fils Leo, Michael a utilisé myInsel pour « comprendre et soutenir les décisions ». Anna, dont la fille souffre d’asthme : « Le dossier du patient est toujours là, même en voyage, numérique et sûr. Aux Pays-Bas, l’hôpital traitant a pu consulter rapidement les données de ma fille grâce à un échange de données fluide. » Et Sarah ? Être informée l’aide à poser les bonnes questions. Avec myInsel, les parents sont partenaires actifs : consulter les rendez-vous, les annuler, communiquer avec l’équipe – le tout en ligne, à tout moment et partout. Bref : myInsel veille à informer les parents – et cela les rassure.

S’inscrire maintenant

« Dans le Service de pédiatrie, nous réunissons toutes les spécialités médicales et chirurgicales sous un même toit. Nous collaborons au sein de tous les services et disciplines afin de proposer aux enfants la thérapie idéale d’un seul tenant. De plus, nous intégrons les derniers résultats de la recherche dans le traitement. »

Prof. Dr Philipp Latzin, chef du service de pneumologie et d'allergologie pédiatriques de la clinique pédiatrique de l'Inselspital

Selon Heidi Baumgartner, responsable des soins de la Division médicale Enfants et adolescents à l’Inselspital, les soins pédiatriques requièrent beaucoup d’empathie, un bon sens de l’observation et un vaste savoir-faire dans presque tous les domaines médicaux.

Discussion : distance professionnelle, collaboration avec les parents et trajets euphoriques en tracteur.

Entretien : Peter Bader

Qu’aimez-vous le plus chez les enfants ?

Heidi Baumgartner : Leur fascination pour la vie, leur franchise. Même dans les situations difficiles ici à l’hôpital, ils gardent leur curiosité et leur optimisme.

C’est pour ça que vous êtes devenue infirmière en pédiatrie ?

Quand j’étais petite, je voulais déjà devenir « infirmière pour enfants ».

Lorsque mon travail actuel d’infirmière responsable est pénible et que je n’arrive pas à m’en sortir, je me rends au service. Alors je vois par exemple un enfant gravement handicapé qui, malgré tout, est assis sur un tracteur, pédale et a le sourire aux lèvres. C’est bon pour le cœur ! Jeune femme déjà, j’ai vécu des expériences impressionnantes, par exemple des enfants morts avec dignité et légèreté, comme nous le souhaitons tous. Très souvent, nous pouvons aussi les aider, c’est bien sûr une joie d’autant plus grande. Travailler pour les enfants et leurs familles est très enrichissant, et un grand privilège. Ils vous donnent beaucoup en retour.

En quoi les soins aux enfants diffèrent-ils de ceux des adultes ?

La plupart de nos patients ont moins de 2 ans et ne peuvent donc pas encore parler. Il faut beaucoup d’empathie et un bon sens de l’observation pour trouver ce qui leur manque. Lors des examens, nous travaillons avec l’hypnose, les sédations légères ou des positions spéciales pour qu’ils soient proches de leurs parents. Cela prend bien sûr plus de temps que chez les adultes. De plus, nous sommes comme un îlot dans la grande île.

Qu’entendez-vous par là ?

Nous couvrons la quasi-totalité des spécialités médicales, les soignants doivent donc disposer d’une grande expertise. Toutefois, nous n’avons que peu de cas : il n’y a pas des dizaines d’enfants souffrant de problèmes cardiaques ou de diabète. Nous devons

donc veiller à ce que tous les soignants se familiarisent avec un maximum de maladies, afin d’établir une routine.

La collaboration avec les parents est-elle difficile ?

Ils sont d’un grand soutien : il nous tient à cœur qu’ils puissent être auprès de leurs enfants 24 heures sur 24. Parallèlement, ils sont souvent en situation de crise, et remettent les examens en question – bien plus qu’ils ne le feraient pour eux-mêmes. De nombreux

« Travailler pour les enfants et leurs familles est très enrichissant, et un grand privilège. »

parents d’enfants atteints de maladies chroniques ont acquis d’énormes connaissances, de sorte qu’ils en savent parfois plus que les soignants. Nous voulons utiliser ces ressources, ce qui peut aussi s’avérer difficile pour ces derniers.

Est-il plus difficile de garder la distance professionnelle avec les enfants ?

Je pense que oui. De temps en temps, nous devons discuter ces questions : comment réagir lorsqu’on est invité à l’anniversaire d’un enfant atteint d’une maladie chronique que l’on connaît depuis des années ? Voulons-nous tutoyer les parents ? Cela n’est pas fondamentalement exclu, mais il faut avant tout des soins professionnels.

Vous dites que la prise en charge des enfants et des parents prend plus de temps : vous pouvez le prendre ? Malheureusement pas toujours dans la mesure souhaitée. Non seulement les enfants ont besoin de plus de temps pour la prise en charge médicale, mais

nous devons aussi soutenir le développement scolaire ou physique naturel des patients qui restent chez nous plus longtemps. Parfois, nous devons aussi faire appel à des interprètes pour une bonne communication. Répondre à toutes les exigences est un défi de taille.

Le Service de pédiatrie est-il très touché par la pénurie de maind’œuvre qualifiée ?

Le canton de Berne est actuellement le seul à former du personnel soignant spécialisé dans les enfants et les adolescents

… est-il sage de la part des autres cantons d’y renoncer ?

Je ne veux pas en juger. En tout cas, nous sommes convaincus qu’il faut une formation spécialisée. Et comme tout le monde suit désormais la formation dans le canton de Berne, nous pouvons recruter plus facilement, évitant ainsi la pénurie.

Quels sont les plus grands défis de demain ?

L’amélioration constante des possibilités médicales soulève également des questions éthiques concernant une vie digne. Il y a de plus en plus d’enfants très vulnérables, dont l’état peut rapidement devenir critique. Cela nécessite des soins intensifs. D’où la question suivante : dans quelles conditions un retour à la maison est-il possible ?

La question des structures de soins nécessaires à la bonne prise en charge des enfants atteints de maladies chroniques à domicile nous occupera beaucoup à l’avenir. Et notre maison a 50 ans : un jour, nous aimerions bien sûr aussi de nouveaux locaux plus grands.

Le Centre d’urgences pédiatriques ne dort jamais : 365 jours par an, médecins et personnel soignant s’occupent 24 heures sur 24 des petits patients – des nouveau-nés aux adolescents : fractures osseuses, convulsions fébriles, détresse respiratoire aiguë et bien d’autres situations parfois mortelles. Nous avons accompagné la doctoresse Isabelle Steiner, médecin-cheffe et responsable, pendant toute une journée.

Texte : Anita Suter

7h20 : Isabelle Steiner regarde attentivement l’écran de son bureau de la Maison Julie-von-Jenner, Service de pédiatrie de l’Inselspital. Âgée de 49 ans, elle se fait un rapide aperçu des dernières 24 heures. Le rapport matinal avec l’équipe de chirurgie pédiatrique est imminent. Elle est médecin-cheffe du Centre d’urgences pédiatriques depuis 2021 – et pourtant, selon elle, les journées ne se ressemblent pas. « Voyons ce qui se passera aujourd’hui. »

7h30 : Rendez-vous à la base. Deux longues tables hautes, l’équipe des médecins et celle du personnel soignant côte à côte, regards tournés vers deux grands écrans. On y voit les cas actuels des patients. C’est l’heure du « huddle », comme on appelle ici le rassemblement de l’équipe. La médecin de nuit rapporte : un enfant de 14 mois souffre de convulsions fébriles de cause indéterminée. Comme il n’est pas vacciné, des examens supplémentaires sont prévus. Puis Alyssa *, impliquée dans un accident de

voiture : coupure au visage, suspicion de lésion abdominale (traumatisme abdominal contondant). Et Luca* : traumatisme crânien après une chute de toboggan, vomissements multiples. « Mais il a bien passé la nuit », dit une infirmière.

7h36 : Isabelle Steiner discute brièvement avec la médecin de nuit, puis elle reprend le service. Un patient de 2 ans a éveillé sa curiosité : troisième visite aux urgences en quelques mois. Aujourd’hui encore, il faut l’examiner pour une commotion cérébrale. Il s’agit d’exclure toute mise en danger et donc d’en reparler avec les parents. « Regarde si le récit de l’accident correspond à la version d’hier. Sinon, nous devrons réfléchir à la possibilité d’informer le Groupe de protection de l’enfant », explique-t-elle à une collègue. Son ton : calme, mais déterminé.

7h45 : Rapport avec la Chirurgie pédiatrique. Les radiographies projetées et discutées sur le grand écran font mal aux yeux. Karim*, 5 ans, a été amené la veille

par la Rega – une chute non précisée à la piscine, fracture du fémur. Une autre photo – accident de trottinette – montre une fracture de l’humérus. Les deux patients ont dû être opérés dans la nuit.

8h16 : De retour à la base, le téléphone sonne : « Steiner, Urgences pédiatriques ». Une pédiatre demande conseil sur l’orientation d’un patient et envoie un e-mail avec photo jointe. Sur l’écran d’Isabelle Steiner, le pied d’un adolescent est gonflé et rougi. « Probablement une verrue enflammée », estime-t-elle spontanément. « Nous recevons de très nombreuses demandes et recommandations de cabinets médicaux, mais aussi d’autres hôpitaux », explique-t-elle. « En tant qu’hôpital central comptant de nombreux spécialistes, notre zone de desserte est immense. »

8h23 : Retour de la collègue et fin d’alerte : aucun signe de danger pour cet enfant de 2 ans enclin aux chutes. Isabelle Steiner acquiesce : « Mais s’il

te plaît, dis aux parents de ne plus mettre leur enfant dans le trotteur ! » Elle ajoute : « De tels accidents sont évitables– l’éducation est la meilleure protection pour les enfants. »

8h50 : « Quelqu’un a le temps de panser ? », s’exclame Barbara Würz en passant par la base. Elle est l’infirmière responsable du triage, où toutes les urgences sont évaluées en premier puis classées par ordre de priorité. Qui est traité tout de suite, qui peut attendre ? Il s’agit maintenant d’une plaie ouverte qui doit être soignée – pas dramatique, mais assez urgente. Mateo, 5 ans, est tombé –en montant ou en descendant l’escalier ? – pas très clair vu le mutisme du patient emmené. Quoi qu’il en soit, il a une plaie béante sur le front qu’il faut soigner. « Tu es tombé ? Alors, voyons comment réparer cette plaie. Pour ça, nous avons une supercolle ! », explique Isabelle Steiner au petit garçon, dont le début de journée n’est pas aussi « cool » que le suggère son t-shirt. Mateo se soumet patiemment à

la procédure. « Tu t’en sors bien ! », estime la médecin. « Tu dois vomir ? », demande soudain la mère attentive. Mateo acquiesce – et le sachet arrive juste à temps. C’est donc clair : on ne rentrera pas si vite à la maison ! Une blessure à la tête associée à des vomissements peut indiquer une commotion cérébrale. Une raison de poursuivre les investigations.

9h05 : Isabelle Steiner s’occupe de Sophie. Malgré la prescription de paracétamol par le médecin de famille, la fièvre du bébé de 10 mois ne baisse pas depuis cinq jours, raconte la mère, visiblement épuisée. Pendant ce temps, Sophie est assise sur la table d’examen avec de grands yeux curieux. « Maintenant, elle est en pleine forme, mais la soirée et la nuit ont été catastrophiques », explique la mère, justifiant sa visite. « C’est souvent le cas avec la fièvre – ça empire le soir et la nuit », répond Isabelle Steiner avec compréhension. Puis elle sourit à Sophie. « Eh bien, voyons ça ! »

Sophie doit enlever son haut et elle est tout sauf ravie. « Tu vois mon beau stéthoscope violet ? », lance la médecin pour la distraire en le mettant d’abord sur la poitrine, puis sur le dos. Comme le stéthoscope est non seulement joli, mais aussi froid, la coopération prend vite fin. La pédiatre expérimentée parvient néanmoins à examiner oreilles et gorge. Fin d’alerte – tout va bien ! « Je recommande encore de contrôler le sang et l’urine », explique-t-elle. « Je veux exclure une infection bactérienne, par exemple une néphrite. »

Après cinq jours de fièvre, il faut y regarder de plus près. La prudence est de mise, surtout chez les nouveau-nés, car leur système immunitaire n’est pas encore bien formé. « Jusqu’à l’âge de 3 semaines, ils sont généralement hospitalisés en cas de fièvre. Il est donc indiqué de se rendre directement à l’hôpital. »

« Grâce aux progrès de la médecine dans différentes spécialités, plus d’enfants survivent aujourd’hui qu’autrefois – beaucoup d’entre eux avec des maladies chroniques. C’est pourquoi, en médecine intensive, nous prenons aujourd’hui en charge de plus en plus d’enfants atteints de maladies complexes qui restent longtemps aux soins intensifs. »

Prof. Dr Thomas Riedel, médecin-chef et chef du service de soins intensifs pédiatriques de la clinique pédiatrique de l'Inselspital

9h23 : Retrouvailles avec Mateo. Entre-temps, il a été transféré dans une couchette, comme on appelle ici les salles de soins. Les nausées ont disparu, la blessure à la tête est soignée, il reste silencieux. « Comme tu as vomi, tu es peut-être tombé un peu plus fort », lui explique la pédiatre. « C’est pourquoi nous allons t’examiner. Comme tu l’as déjà fait chez votre pédiatre. » Pour les tests de motricité, elle essaie de le faire sortir de sa réserve avec des questions. « Qui est plus rapide, ton frère ou toi ? » Mateo ne se fait pas prier et démontre sa mobilité. Après un examen réussi avec brio et une surveillance discrète, il peut rentrer chez lui. Rien ne s’oppose non plus au week-end prévu en Allemagne. Il doit juste renoncer à la piscine pendant une semaine pour que la blessure collée puisse guérir tranquillement.

9h45 : Isabelle Steiner se renseigne sur la situation de Sophie, la petite patiente fébrile. L’analyse sanguine a révélé des valeurs inflammatoires basses. Nous attendons encore l’échantillon d’urine. Comment cela se passe-t-il pour un bébé en couche ? Avec la méthode « clean catch » : la mère de Sophie attend que l’enfant doive uriner, gobelet à la main. Une tâche difficile, surtout chez les filles.

10h30 : Visite en salle de réanimation. C’est ici qu’atterrissent les urgences liées à un état aigu menaçant le pronostic vital. La salle sert souvent de première station en cas d’accidents graves, de convulsions, de crises d’asthme ou de commotions cérébrales. Et en cas de noyades. « Je pense qu’il y en a encore beaucoup trop. Environ une fois par an, il y a aussi un décès », ajoute Isabelle Steiner, elle-même mère de trois enfants. « Beaucoup de ces tragédies pourraient être évitées par des mesures de prévention simples telles que cours de natation, surveillance constante au bord de l’eau et port de flotteurs. Il est important de familiariser les enfants très tôt avec les dangers et de sensibiliser les adultes à leur devoir de surveillance. »

Le jour de notre reportage, le calme règne – un jour plus tard, c’est l’état

d’urgence. Un enfant de 3 ans avale de travers un gros morceau de poulet. Appel d’urgence, gyrophare, arrivée frénétique à l’hôpital. « Quand quelque chose bloque les voies respiratoires supérieures, chaque seconde compte », raconte la responsable du Centre d’urgences en évoquant le stress collectif auquel tous les intervenants, dont les ambulanciers et la mère, ont été soumis. « C’était vraiment très dramatique. Tous les spécialistes étaient prêts dans la salle de réanimation, le BO était déjà bloqué et tout était prêt pour une brève narcose afin d’éliminer le corps étranger à l’aide d’une pince spéciale ou d’un bronchoscope. » Puis, littéralement à la dernière minute, l’enfant a recraché luimême le morceau de poulet. « Un immense soulagement », déclare Isabelle Steiner, qui pousse encore un soupir en y repensant.

L’aspiration de corps étrangers – lorsque des aliments ou des objets obstruent les voies respiratoires – fait partie des cas les plus fréquents aux urgences pédiatriques. « Les carottes crues sont un problème important. Mais aussi des LEGO ou justement des morceaux de viande. À Noël, ce sont souvent des cacahuètes », explique la responsable du Centre d’urgences pédiatriques.

13h30 : Une adolescente est arrivée, adressée par son médecin de famille : insuffisance rénale, suspicion d’anorexie. La patiente ne boit pas assez, et ce pendant une vague de chaleur. « Si, pour des raisons physiques, il n’est pas indiqué de la garder à l’hôpital, nous aimerions au moins laisser quelqu’un du service de psychologie ou de psychiatrie juvénile parler avec elle avant sa sortie », indique Isabelle Steiner à son équipe.

« Ce que nous constatons régulièrement chez les jeunes patients, ce sont des automutilations », explique-t-elle. Des garçons et des filles qui se coupent, avalent des lames de rasoir, des briquets ou une surdose de comprimés. « Une fois, c’était un canif ouvert. Ou des aiguilles d’if, hautement toxiques. »

14h59 : Nouvelles de Sophie, qui a de la fièvre. La mère a attendu en-

Sophie, 10 mois, a de la fièvre depuis cinq jours. Malgré les encouragements de sa maman, le stéthoscope de la médecin-cheffe ne lui plaît guère.

core quelques heures l’analyse d’urine. « Mais elle n’avait rien d’anormal, probablement une simple infection virale. »

15h28 : Multicolores, criards et incontournables : les docteurs de rêve « Madame Bonjour » et « Dr Sturzman » sont arrivés. Un coup d’œil sur le tableau, la question de savoir s’il y a quelqu’un dont il faudrait éviter la visite – et les voilà partis pour leur mission d’apporter un peu de légèreté dans le quotidien de la clinique. Des rires sortent bientôt de la première couchette. « Incroyable », marmonne quelqu’un en souriant, « ils font même rire les ados ».

15h30 : « Team huddle » : les cas en cours sont discutés avec le service du soir. Isabelle Steiner cède la direction à Franziska Berger. Mais son service n’est pas encore terminé.

16h00 : Nouveau rapport avec la Chirurgie pédiatrique, d’abord un accident de voiture avec coupure : pendant le trajet, le petit s’est détaché de lui-même de la ceinture supérieure et n’était plus attaché qu’à la hanche. Un jeune de 15 ans a été transféré d’un autre hôpital pour des maux de ventre. On découvre un abcès dans la cavité abdominale, soupçon d’appendicite. Dans l’ensemble, la situation serait actuellement calme. « Voyons ce que la soirée nous réserve encore. Si ça se passe comme hier, on a encore du pain sur la planche », remarque une participante.

16h30 : Isabelle Steiner termine sa journée de travail là où elle a commencé, à l’écran d’ordinateur, avec des rapports qu’il s’agit maintenant de rédiger et non de lire.

Le jour de notre reportage, 88 patients ont été pris en charge en l’espace de 24 heures, ce qui, selon la médecin-cheffe, correspond assez exactement à la moyenne. Cet instantané montre à quel point les urgences pédiatriques sont variées et imprévisibles. Agir rapidement peut souvent sauver des vies, mais pour cela, il faut des centres d’urgences bien aménagés avec un personnel hautement qualifié disponible 24 heures sur 24.

* Nom modifié par la rédaction

Jorin a aujourd’hui quatre ans et demi, se rend deux fois par semaine à la garderie, joue à l’unihockey et fait du vélo. À sa naissance, il ne mesurait que 30 cm, pesait 590 g et ne pouvait pas respirer seul.

Texte : Tamara Zehnder

Quand on voit aujourd’hui Jorin à côté de sa maman avec son skateboard miniature, on découvre un garçon plutôt maigre, mais tout à fait sûr de lui, avec des yeux pétillants. Pour un enfant de quatre ans et demi, on ne remarque pas tout de suite qu’il ne sait pas parler. L’orifice vital de sa trachée est caché sous un bavoir. « Les gens sont beaucoup plus neutres à son égard lorsqu’ils ne voient pas la trachéotomie en premier », explique sa mère Lea. En février 2021, Jorin est né dans la 24 e semaine de grossesse par césarienne d’urgence : il pesait 590 g et mesurait 30 cm. « À ce moment, il était pour nous le plus bel enfant du monde : tout était en lui », raconte Lea. « Il était juste beaucoup trop petit et trop maigre. Ce n’est qu’avec le recul que nous remarquons sur les photos à quel point il était malade. » Comme prématuré extrême, il n’avait pratiquement aucune chance de s’en sortir. « Jorin doit sa vie à l’équipe de néonatologie. »

Ventilation dès la première minute

« Comme pour tous les nouveau-nés, le caractère fort et la volonté de vivre étaient perceptibles dès le premier instant », se souvient Karin Götz, infirmière, qui connaît Jorin depuis son premier jour. Mais ses poumons sont si peu développés qu’il doit recourir dès la première minute à une ventilation invasive consistant à introduire un tuyau dans la trachée par le nez. Au bout d’une semaine, les médecins doivent même passer à la ventilation à haute fréquence (VOHF). De très petits volumes respiratoires sont administrés à une fréquence très élevée afin de garantir les échanges gazeux en douceur. À cette époque, les parents font quotidiennement la navette au service de néonatologie de la Maison TheodorKocher pour être auprès de Jorin : Lea dès midi pour huit à dix heures et le papa Stefan, après ses neuf heures de travail, pour la routine du soir. Comme Jorin est né durant le COVID, le couple est complètement isolé pendant trois

mois avec l’enfant gravement malade. Ce n’est qu’à la mi-avril, lorsque Jorin a reçu tous les vaccins standard, que grands-parents, marraine et parrain peuvent lui rendre visite pour la première fois.

Quand Jorin a 1 mois et pèse 840 g, un chirurgien cardiaque de l’équipe de l’Inselspital établit le lien entre la circulation pulmonaire et systémique (canal artériel), qui normalement se referme automatiquement après l’accouchement. L’espoir que Jorin n’aura plus besoin d’une ventilation invasive s’envole une demi-journée plus tard. Pendant longtemps, son état est si critique que ses parents doivent lui dire adieu à plusieurs reprises. Toutes les possibilités médicales sont épuisées et la situation semble désespérée. Mais à chaque fois, Jorin unit toutes ses forces : « Il nous a toujours montré qu’il voulait vivre », raconte sa mère.

Près de six mois après sa naissance, Jorin était toujours ventilé à haute pression via un tube nasal. Après d'intenses discussions et après avoir pris en compte des cas similaires aux ÉtatsUnis, les parents ont décidé, en accord avec l'équipe médicale traitante, de pratiquer une trachéotomie, c'est-à-dire une ouverture dans la trachée. Afin de permettre à Jorin de se développer normalement : il doit enfin pouvoir explorer son visage avec ses mains et apprendre à manger et à boire. Les chirurgiens pédiatriques réussissent

l’intervention, jamais encore pratiquée en Suisse sur un prématuré dans cet état. Cela ouvre la perspective que Jorin puisse bientôt rentrer chez lui avec sa famille. Deux mois plus tard, il apprend à manger seul malgré la ventilation, de sorte qu’un an après, l’alimentation par sonde est interrompue.

Première sortie au grand air

La famille vit un moment fort durant l’été 2021 : soignants et néonatologistes sacrifient leurs pauses pour permettre à Jorin et à ses parents de prendre l’air–équipés d’un kit d’urgence, du ventilateur Fabian et de beaucoup d’oxygène. Lea et Stefan sont infiniment reconnaissants pour ces moments où la famille a pu se ressourcer pour continuer la lutte.

Peu avant son premier anniversaire, l’état de Jorin se stabilise. Le 16 décembre 2021, dix mois et neuf jours après sa naissance, il peut enfin rentrer chez lui avec sa famille. C’est possible, malgré la ventilation invasive, grâce au grand engagement de son équipe médicale. Le médecin-chef Olaf Ahrens élabore pour la famille un concept de ventilation individuelle complet. Ses parents suivent une formation intensive, des cours de réanimation et sont toujours prêts à réagir aux situations imprévisibles. Pourtant, ils sont rongés par la peur et les soucis : « Jorin est-il en sécurité chez nous ? Parviendrons-nous à prendre soin d’un enfant ventilé ? », se demandent Lea et Stefan.

Surveillance 24 h sur 24

Jorin ne peut à aucun moment être laissé seul. Les parents équipent toute la maison de caméras et emportent le moniteur de saturation à chaque pas. Sa pneumologue pédiatrique traitante, Carmen Casaulta, est disponible à tout moment depuis sa sortie du Service de pédiatrie. « Il n’est pas prévu que je sois joignable 24 heures sur 24, mais je ne sais pas ce qu’on ferait autrement. »

Afin de faire face à l’énorme travail d’encadrement, la famille fait appel à du personnel soignant qui surveille Jorin toutes les nuits. « Le fait de pouvoir dormir toute la nuit nous a sauvés à l’époque », souligne Lea. « Je ne sais pas comment les autres familles le font au-

« Dans de tels cas, toutes les personnes impliquées atteignent et dépassent leurs limites de ressources. Les résultats obtenus chez Jorin nous motivent toujours à fournir cet énorme effort. »

PD Dr Carmen Casaulta, cheffe de service de pneumologie et d'allergologie pédiatriques de la clinique pédiatrique de l'Inselspital

jourd’hui. Spitex ne peut plus proposer des gardes de nuit que pour trois nuits par semaine au maximum, ils n’ont plus d’autres capacités disponibles.»

Rétrospectivement, Lea et Stefan sont fiers de la manière dont ils ont relevé ce grand défi. Les incidents médicaux nécessitant les soins intensifs du Service de pédiatrie ont été bien moins nombreux que prévu, car Jorin a étonnamment bien supporté les infections. Au début, il devait se faire contrôler à l’hôpital une ou deux fois par semaine, soit plus de 40 fois par an.

Plus de ventilation mécanique

Ce n’est qu’au cours de sa deuxième année que Jorin a pu cesser la ventilation mécanique. Depuis, il n’a besoin « que » d’oxygène. D’abord 24 heures sur 24, puis seulement la nuit. « Sachant qu’il nécessitait des soins intensifs en cas d’infection, nous avons rendu les machines », explique Lea. « Il était temps de faire confiance aux poumons de Jorin. » À l’automne 2022, la mère a enfin pu tenir sa promesse : « Quand tout sera fini, nous irons à la mer et resterons assis à la plage jusqu’à ce que le ciel rosisse. »

Malgré sa maladie pulmonaire chronique, Jorin fait aujourd’hui du vélo et des farces, comme n’importe quel enfant de son âge. Il est très coopératif face à sa maladie. Il se manifeste lorsqu’il faut aspirer les sécrétions respiratoires et aide à changer la canule– une procédure difficile chez les autres enfants. « Il a compris très tôt l’importance de la trachéotomie pour sa survie », expliquent ses parents.

La ventilation a fortement endommagé le larynx de Jorin. « La nature n’a pas prévu de laisser un tube dans la trachée pendant des mois », explique Carmen Casaulta. La réparation a nécessité plusieurs interventions avec un total de sept narcoses – chacune très complexe et délicate, car chaque intervention dans son système respiratoire peut entraîner une grosse détérioration. Dès que Jorin dort et ne peut contrôler activement sa respiration, sa trachée s’affaisse. C’est pourquoi les tentatives de décanulation ont échoué jusqu’à présent. Les parents espèrent qu’il pourra franchir cette étape l’été prochain et pourra ensuite apprendre à parler. Aujourd’hui déjà, il communique par mimiques et à l’aide de pictogrammes enregistrés sur l’ordinateur vocal.

Actuellement, Jorin se rend deux fois par semaine dans une garderie, accompagné d’une infirmière de Spitex qui se tient prête en cas d’urgence dans une pièce annexe. Ses parents ne voulaient pas encore l’envoyer au jardin d’enfants, bien qu’il y soit intellectuellement prêt. Il doit avoir le temps de devenir encore plus grand et plus fort. Aujourd’hui, la famille n’a plus besoin de la garde de nuit de Spitex. Les deux personnes qui s’occupent de ce garçon éveillé pendant que maman travaille sont proches de la famille. À la Pentecôte 2025, il a passé sa première nuit à l’extérieur. Jorin et ses parents ont beaucoup apprécié ce morceau de liberté.

Collaboration interdisciplinaire : Outre les pédiatres, de nombreux spécialistes ont collaboré pour le traitement et la prise en charge de Jorin, dans différents domaines : pneumologie, chirurgie pédiatrique, cardiologie, ORL, logopédie, éducation précoce, musicothérapie/chant, langage des signes, contrôle des yeux et des oreilles (audiologie, audition), neurologie, ventilation.

Le Service de pédiatrie de l’Inselspital et la Clinique universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des SPU de Berne testent ensemble deux apps de coaching pour parents. Deux études intitulées « ELIPSE » (Early Life Intervention in Pediatrics Supported by E-health) sont en cours. L’app « ELIPSE Obésité » aide les parents d’enfants de 6 à 12 ans en surpoids à les nourrir plus sainement et à les encourager à bouger. L’app « ELIPSE Tabac » tente de modifier le comportement tabagique des parents afin de réduire l’exposition passive des enfants de moins de 6 ans. Les deux sous-projets recherchent des parents pour participer à l’étude. Les résultats devraient être disponibles dès 2027.

En Suisse, environ 35 nouveau-nés naissent chaque année avec la mucoviscidose (FK), une maladie métabolique. Celle-ci provoque la formation de mucus épais dans les poumons, provoquant toux, colonisation bactérienne et inflammations. Les poumons sont sans cesse endommagés. La FK est une maladie héréditaire incurable, mais facile à traiter depuis peu. Le nouveau médicament Trikafta améliore significativement la fonction pulmonaire et la qualité de vie, car il réduit considérablement, voire élimine les symptômes. Depuis cette année, il est autorisé par l’OFSP même pour les enfants à partir de 2 ans et remboursé par les caisses-maladie et l’AI. L’Inselspital gère le plus grand centre pour la FK de Suisse.

Un AVC chez les enfants ? Ce qui semble inimaginable pour beaucoup touche chaque année une douzaine de jeunes patients en Suisse. C’est pourquoi les chercheurs du Service de neuropédiatrie de l’Inselspital s’efforcent de mieux comprendre cette maladie et de perfectionner le traitement. Pour ce faire, ils ont créé le Registre Suisse des Accidents Vasculaires Cérébraux de l’Enfant (Swiss Neuropediatric Stroke Registry, SNPSR). Depuis 2000, le SNPSR a documenté et analysé plus de 1000 cas. En effet, les symptômes et les causes d’un AVC de l’enfant sont différents de ceux de l’adulte. Les données collectées dans toute la Suisse servent de base au développement de nouvelles approches thérapeutiques et à l’identification des lacunes en matière de soins.

Chez les enfants et adolescents atteints de maladies chroniques, neurologiques ou psychiques, des modifications peuvent survenir dans le cerveau, qui impactent l’apprentissage, la concentration et donc aussi le bien-être à l’école et au quotidien. C’est pourquoi les départements de neuropédiatrie et d’oncologie pédiatrique du Service de pédiatrie ont développé, en collaboration avec l’Institut de Science du sport de l’Université de Berne, une app d’entraînement appelée Mio-Training. Conçue comme un fantastique voyage dans l’espace, elle contient des exercices cognitifs et de coordination qui stimulent ce que l’on appelle la métacognition. Les recherches actuelles montrent que la conscience et la réflexion sur sa propre pensée sont essentielles pour renforcer le développement cognitif à long terme. L’efficacité du Mio-Training fait actuellement l’objet d’un examen scientifique.

Plus de deux tiers des nouveau-nés décédés dans le monde sont trop petits ou prématurés. Jusqu’à présent, le contact cutané avec la mère ou un autre proche – « soins maternels kangourou » –n’était possible que si le bébé était stable. Une étude internationale menée sous la direction de l’OMS montre que la méthode kangourou immédiate augmente significativement la survie des prématurés ou des nouveau-nés en souspoids. Dans cinq cliniques au Ghana, en Inde, au Malawi, au Nigeria et en Tanzanie, plus de 3200 nouveau-nés d’un poids compris entre 1,0 et 1,8 kg ont été soignés après l’accouchement, soit immédiatement, soit seulement après la stabilisation par la méthode kangourou. Résultat : en cas de contact cutané immédiat, 25 % d’enfants en moins sont décédés au cours des 28 premiers jours de vie. Infections et hypothermie étaient également plus rares. La procédure s’est avérée sûre, pratique et applicable dans les pays pauvres en ressources. Ces découvertes pourraient changer la pratique dans le monde entier.

L’amyotrophie spinale (AMS) touche un enfant sur 10 000. Cette maladie neurodégénérative héréditaire entraîne une faiblesse musculaire croissante. Avant l’arrivée de nouveaux traitements, elle était la principale cause de décès génétique chez les nourrissons. Depuis 2017, trois médicaments très efficaces ont été autorisés un à un contre cette maladie : Spinraza, Evrysdi et Zolgensma. Ils modifient le matériel génétique pour que l’organisme produise plus de protéine SMN manquante. Cela bouleverse l’évolution de la maladie et améliore considérablement la qualité de vie. Le Service de pédiatrie de l’Inselspital est un point de contact important pour les enfants atteints d’AMS.

Un groupe de chercheurs de l’Inselspital étudie depuis 1998 le nombre d’enfants hospitalisés pour une infection au virus respiratoire syncytial (VRS). La maladie respiratoire qu’il provoque touche surtout les nourrissons et les enfants en bas âge. Le nirsevimab est un anticorps monoclonal de longue durée d’action dirigé contre le VRS, administré préventivement par injection dans le muscle. Une seule dose protège pendant six mois contre une infection sévère au VRS, étant recommandée à tous les nourris sons. L’hiver 2024/2025 a été le premier où le nirsevimab a été disponible pour les enfants de moins de 12 mois en Suisse. Cette saison, 77 nourrissons ont été hospitalisés à l’Inselspital pour une infection au VRS. Cela représente un recul de 47 % par rapport aux saisons faibles et de 61 % par rapport aux saisons fortes.

L’avis de l’experte

« Pour les thérapies géniques en cas d’AMS, il est essentiel de commencer le traitement le plus tôt possible, avant même les premiers symptômes. C’est pourquoi la Suisse a introduit un dépistage néonatal : depuis mars 2024, neuf cas ont ainsi été identifiés à un stade précoce. Un traitement au cours des trois premières semaines de vie permet à de nombreux enfants un développement moteur normal. »

Prof. Dr Andrea Klein, cheffe du service de neuropédiatrie à la clinique pédiatrique de l'Inselspital

Les parents veulent le meilleur pour leurs enfants – mais de quoi s’agit-il ? Comment encourager les enfants tout en les protégeant ? Des experts de différentes spécialités vous conseillent.

« On vaccine contre des maladies fréquentes ou pouvant avoir des conséquences graves, voire mortelles. Les vaccins sont une protection très éprouvée et ont permis d’énormes progrès sur le plan médical. »

PD Dr Philipp Agyeman, chef de clinique d’infectiologie pédiatrique à la clinique pédiatrique de l'Inselspital

« Généralement, il s’agit toujours de trouver un équilibre entre surprotection et saine autonomie », dit Isabelle Steiner, médecin-cheffe et responsable du Centre d’urgences pédiatriques de l’Inselspital. « Les dangers pour les enfants changent aussi avec l’âge » (voir Conseils). La meilleure prévention des accidents est que les enfants développent le plus tôt possible une bonne sensation corporelle. L’OFSP recommande à cet effet les brochures PAPRICA gratuites de Promotion Santé Suisse. Les parents y trouvent des idées concrètes sur les possibilités de stimulation ciblée du répertoire d’activités physiques de leurs enfants. En outre, le BPA publie les guides OUUPS ! destinés aux différents groupes d’âge des enfants.

Seuls dans le jardin

Lorsque les enfants jouent autour de la maison, ils peuvent entrer en contact avec des baies, champignons ou feuilles toxiques. « Les symptômes d’une intoxication sont très variés : des vomissements aux réactions locales en passant par les troubles circulatoires », explique Sara Schnyder, médecin-cheffe au Centre d’urgences pédiatriques de l’Inselspital. « Afin que nous puissions clarifier les choses au plus vite, les parents devraient idéalement apporter les baies ingérées, les photographier ou appeler d’abord la hotline 145 de Tox Info Suisse. » En cas de soupçon d’intoxication, ne pas faire vomir l’enfant : il se peut que la substance ingérée attaque encore plus l’œsophage. Et en cas d’ingestion, des pièces pourraient pénétrer dans la trachée, explique Dr Schnyder.

Dans les volutes du tabac

L’inhalation de fumée de cigarette est un autre danger pour la santé des enfants. Médicalement, on parle d’exposition au tabac. Julian Jakob, médecinassistant et doctorant, s’intéresse à ses conséquences. « Il est bien sûr recommandé que les parents ne fument pas du tout, mais ce n’est pas toujours réaliste », explique-t-il. C’est pourquoi il s’agit de minimiser l’impact : « En respectant quelques points, on réduit considérablement les dommages ! » (voir Conseils).

Les enfants inhalant passivement de la fumée ont plus de problèmes respira-

toires : asthme, toux, expectorations ou dyspnée. Ils souffrent aussi plus d’otite moyenne. Chez les nourrissons, le risque de mort subite augmente également.

Protection efficace par la vaccination

Les vaccins sont une protection très efficace contre les maladies. Le Plan de vaccination suisse de l’OFSP, actualisé en permanence, contient des vaccins établis et éprouvés. « La vaccination concerne d’une part la santé de l’enfant et d’autre part une pensée sociale : en se faisant vacciner, on protège aussi les autres », explique Nina Schöbi, médecin-cheffe du Service de pédiatrie de l’Inselspital. Justement dans cet hôpital, elle voit souvent des patients particulièrement vulnérables, par exemple en raison d’un système immunitaire affaibli. « Pour eux, il est très important que leur entourage et, au sens large, la société les protègent grâce aux vaccins. » De plus, bien des maladies infectieuses sont contagieuses avant l’apparition des symptômes, la vaccination étant la seule protection fiable. Écorchures et petites blessures font également partie du développement sain. La question du vaccin contre le tétanos se pose donc inévitablement. « Dans une certaine mesure, il permet ces petits accidents et il n’est pas nécessaire d’élever les enfants dans du coton », dit Dr Schöbi.

Et qu’en est-il des additifs régulièrement évoqués comme l’aluminium ? « Les additifs sont importants pour que la vaccination soit efficace : ils déclenchent la réponse immunitaire », explique la médecin-cheffe. L’aluminium est dégradé essentiellement par les reins, de la même manière que s’il est absorbé par l’alimentation. Nina Schöbi souligne que les parents devraient dans tous les cas chercher le dialogue direct avec le pédiatre afin de pouvoir prendre une décision éclairée.

Accidents et exercice

• Éviter les chutes : Protéger les nourrissons de toute chute sur la table à langer, le lit ou le canapé : leur tête est très grande par rapport au corps ; ils tombent donc souvent sur la tête. Pour les enfants plus âgés : surveillance accrue à partir d’une hauteur de 1,5 m.

• Port du casque : Toujours porter un casque à trottinette ou à vélo. Pour les ados, indispensable aussi pour la trottinette ou le scooter électrique.

• Éducation routière : Apprenez à bien connaître les règles de la circulation, de préférence avec des proches, des puériculteurs ou des policiers.

• Bien attacher sa ceinture : En voiture, remorque ou vélo-cargo, attachez toujours bien la ceinture et portez un casque, même sur de courtes distances.

• Pas de trampoline en groupe : Chez les enfants jusqu’à 5 ans, les grandes forces exercées par d’autres enfants ou adultes peuvent provoquer une « fracture de trampoline » (p. ex. fracture du tibia).

• Surveiller la baignade : Surveiller de près les enfants à proximité de l’eau. Même les bassins peu profonds peuvent provoquer des noyades.

• Éviter les ébouillantements/brûlures : Mettre les boissons chaudes hors de portée, installer des dispositifs de protection sur les cuisinières ou les poêles, bien surveiller les jeunes enfants lors de grillades. En cas d’ébouillantement : refroidir immédiatement sous l’eau ; en cas de cloques, consulter au plus vite le pédiatre, sans rien appliquer avant sur la peau touchée.

• Planification du jardin : Discuter du choix des plantes avec un jardinier ou se renseigner soi-même à l’avance (p. ex. avec des listes sur toxinfo.ch).

• Appeler Tox Info Suisse : En cas de soupçon d’intoxication, contacter la hotline 145 de Tox Info Suisse.

• Prendre en photo ou apporter la plante : Cela permet de déterminer rapidement de quelle substance il s’agit.

toxinfo.ch

• Contrôle des champignons : Toujours faire contrôler les champignons récoltés par un service officiel.

• Morsure de serpent : Dans certains cantons (p. ex. Jura, Grisons, Valais), on trouve les vipères aspic et péliade. En cas de morsure, contacter Tox Info Suisse, consulter un professionnel de la santé et apporter si possible une photo du serpent – mais pas de si près qu’il puisse mordre.

Tabac

• Fumer à l’extérieur : Fumez toujours hors de l’appartement, fermez portes et fenêtres. Ne fumez pas en voiture, même sans enfant à bord.

• Se changer : En fumant, enfilez une veste qui reste dehors.

• Dormir séparément : Si l’un des parents fume, l’enfant ne devrait pas dormir dans le même lit.

• Se laver les mains : Laver mains et dents après avoir fumé.

• Montrer l’exemple : Parents et connaissances ne peuvent fumer en présence de l’enfant. Sinon, le risque qu’il fume aussi plus tard augmente.

• Pause avant l’allaitement : Si la mère qui allaite fume, elle doit faire une pause aussi longue que possible avant le repas suivant, soit fumer immédiatement après l’allaitement.

• Suivre le plan de vaccination : Les coûts des vaccins sont couverts par la caisse-maladie.

• Clarifier les incertitudes : Poser ouvertement toutes les questions au pédiatre.

• Choisir les vaccins combinés : Si plusieurs vaccins sont administrés à la fois, l’enfant n’est exposé qu’une fois aux additifs.

• Vaccin contre les tiques : Le vaccin contre la FSME est recommandé chez les enfants dès 3 ans.

• Informer les jeunes : Vaccins contre les maladies sexuellement transmissibles telles que papillomavirus humain (HPV) ou hépatite B avant le début de l’activité sexuelle.

Un enfant sur cinq exposé à la maltraitance a moins de 1 an. Comment

Mischa Oesch, psychologue responsable du Groupe de protection de l’enfant au Service de pédiatrie de l’Inselspital, gère-t-elle cela ?

Entretien : Marianne Kaiser

M me Oesch, vous travaillez depuis plus de 20 ans pour le Groupe de protection de l’enfant. Les enfants maltraités, parfois encore en bas âge, font partie de votre quotidien. Un travail difficile.

Oui, mais aussi plein de sens. J’aime toujours autant mon travail. C’est aussi possible grâce à notre formidable équipe, qui favorise l’hygiène mentale. De plus, j’essaie de garder une distance professionnelle par rapport aux cas.

Comment faites-vous ?

J’évite de voir des photos inutiles. Les médecins sont responsables de l’examen physique et du traitement – si possible, je ne regarde pas un bébé maltraité. De plus, j’évite les images mentales pendant l’audition de l’enfant. Le trajet quotidien du retour à vélo crée aussi de la distance. Et à la maison, ma famille, avec ados, chiens et chats, me distrait et me transporte dans d’autres mondes.

Les chiffres de 2024 de 19 groupes de protection de l’enfant dans les hôpitaux pédiatriques suisses montrent qu’un enfant maltraité sur cinq a moins de 1 an. Trois bébés sont même morts des suites de violences physiques graves.

Oui, c’est malheureusement le cas. Contrairement aux écoliers, les bébés maltraités sont moins souvent détectés par des tiers. Nous ne parvenons manifestement pas à bien protéger les petits, très vulnérables. L’identification précoce et le soulagement dû à ces familles, par exemple avec le soutien de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), peuvent être décisifs pour le bien-être de l’enfant.

Le Groupe de protection de l’enfant est joignable de 8h00 à 17h00 au 031 632 94 86. Pour de brèves consultations, il est recommandé de prendre rendez-vous par téléphone.

kinderklinik.insel.ch/de/ unser-angebot/kinderschutz

Quelle est l’importance de la collaboration avec l’office des mineurs, la police ou l’APEA ?

Très grande. Nous investissons beaucoup de temps dans un réseau solide. Les processus et les rôles respectifs doivent être clairs, et il doit être possible de discuter des cas qui ne se sont pas déroulés au mieux.

Quels sont les plus grands défis de la protection de l’enfant ?

kinderschutz.ch/fr

D’une part, comprendre que l’endroit le plus dangereux pour les enfants n’est pas le chemin de l’école, mais le foyer. La plupart des abus physiques et sexuels sont perpétrés entre quatre murs, le plus souvent par le père de l’enfant. Un autre défi est qu’il existe encore de nombreuses idées reçues concernant les enfants victimes de maltraitance sexuelle. Souvent, par exemple, les questions posées ne sont pas assez ouvertes, car trop suggestives, ou on s’attend à ce que l’enfant se comporte anormalement vis-à-vis de l’auteur. Les cas d’école avec des affirmations claires ou des violations évidentes sont rares.

Vous avez aussi affaire à des parents en conflit.

Oui, malheureusement. Il est pénible de traiter avec des parents qui souvent compromettent gravement et longuement le bien-être de l’enfant à cause de leurs guerres sans merci. Le nombre actuellement élevé de jeunes souffrant de troubles psychiques, qui formeront la prochaine génération de parents, est aussi préoccupant.

Comment fortifier les enfants ?

La principale chose à donner aux enfants,

c’est un lien affectif solide et du temps : pour leur lire des histoires, parler avec eux de la journée, bien les éduquer et les rendre forts, s’intéresser à leur univers, les encourager et les stimuler. Ils doivent apprendre à différer la récompense, à tolérer la frustration, à réguler les émotions et à bien gérer stress, conflits et médias. L’éventuelle surcharge des parents dans le cadre de la garde et de l’éducation des enfants ne doit pas devenir un tabou.

« La principale chose à donner aux enfants, c’est un lien affectif solide et du temps. »

Que peuvent faire les parents stressés ? Beaucoup de mères et de pères vivent au quotidien des situations dans lesquelles stress, épuisement ou soucis financiers pèsent lourd. Le surmenage n’est pas le signe d’un échec personnel ou d’une faiblesse, mais souvent l’expression d’un manque de soutien, d’attentes sociales ou individuelles élevées et de contraintes structurelles. Il est important d’obtenir aussi un soutien à bas seuil. Il peut s’agir d’entretiens avec des personnes de confiance, d’offres cantonales telles que conseil éducatif, aide psychologique ou soulagement concret au quotidien. Mieux vaut trop que pas assez : demander une aide précoce permet de se protéger soi-même, mais aussi l’enfant. La prévention commence par le courage d’aborder les problèmes – sans reproches, mais dans le but de trouver ensemble des solutions viables.

Le Groupe de protection de l’enfant de l’Inselspital a un mandat de prestations cantonal de service d’enquête et de conseil en cas de soupçon de maltraitance d’enfants jusqu’à 16 ans. Dans environ trois quarts des cas, des spécialistes externes (p. ex. pédiatres, curateurs ou assistants sociaux en milieu scolaire) ainsi que les parents demandent une consultation téléphonique ou une discussion de cas. En outre, la police peut ordonner une audition de l’enfant.

Un quart des enfants sont transférés du Service de pédiatrie (notamment des urgences pédiatriques) au Groupe de protection de l’enfant en raison d’anomalies médicales. Il peut s’agir par exemple d’un bébé dont les blessures indiquent un acte de violence. Ces cas sont discutés au sein d’une équipe élargie avec un médecin urgentiste, deux chirurgiens pédiatriques et deux infirmières.

En 2024, le Groupe de protection de l’enfant s’est occupé de 460 enfants avec des soupçons de maltraitance. Au premier semestre 2025, on comptait déjà 280 cas.

Près de la moitié des enfants sont signalés pour des soupçons d’abus sexuels. Les enfants victimes de maltraitance physique viennent en deuxième position, suivis des enfants négligés ou abandonnés.

Contrairement à l’APEA (protection de l’enfant par les autorités relevant du droit civil), l’équipe de cinq personnes du Groupe de protection de l’enfant de l’Inselspital est spécialisée dans la protection bénévole.

La première « musique » que nous entendons, ce sont les bruits et la voix de notre mère. Dès le ventre maternel, ce « son » a un effet apaisant, renforce les liens et favorise le développement. C’est là qu’intervient la musicothérapie – surtout chez les enfants qui voient le jour beaucoup trop tôt.

Texte : Marianne Kaiser

Dès le ventre de sa mère, l’enfant à naître perçoit de nombreux signaux acoustiques – noyés dans le liquide amniotique, filtrés par les tissus, mais néanmoins marquants : la voix de la mère, son rythme cardiaque, sa respiration – tout le corps avec tous ses bruits, mouvements et rythmes intérieurs. Le chant, le fredonnement et les mots de la mère ont un effet apaisant, régulateur et encourageant l’attachement, jetant les bases des processus d’apprentissage précoces. C’est ainsi que travaille la musicothérapie, surtout chez les enfants qui naissent beaucoup trop tôt et dont la vie commence par des défis médicaux.

Dans une unité de prématurés, où les enfants sont souvent aux soins des semaines, le quotidien est marqué par les bruits techniques des appareils médicaux, les signaux d’alarme, les voix changeantes et le bruit omniprésent des activités. Les premiers jours, les parents sont souvent comme paralysés devant l’incubateur – submergés par l’inquiétude, l’incertitude et le surmenage. La musicothérapie peut soutenir la famille dans ces moments-là : pas comme divertissement, mais comme intervention médicothérapeutique ciblée – finement dosée, physiquement perceptible et individualisée.

La voix comme pont

La chanteuse et auteure-compositrice

Betty Legler (photo à gauche) travaille avec une autre musicothérapeute et un musicothérapeute au Service de pédiatrie de l’Inselspital. Elle encourage les parents à utiliser consciemment leur voix : parler, fredonner ou chanter avec leur enfant, même s’ils sont peu sûrs d’eux au début. La voix familière rassure et stabilise. Lorsque les parents ne

peuvent être présents, la thérapeute se charge de ce pont sonore.

La musicothérapie ne suit aucun schéma. À tout moment, on vérifie : de quoi l’enfant a-t-il besoin – calme, structure, impulsion ? Comment réagit-il à la voix, aux vibrations, au son ? Chaque intervention est adaptée à l’enfant. On utilise également le monocorde, un instrument à cordes qui produit une sonorité douce. Si on le place sur l’avant-bras du parent, les vibrations se transmettent au corps et sont ainsi perçues par le bébé au contact kangourou.

La musicothérapie est une mesure thérapeutique dont l’efficacité est comparée à des méthodes établies : physiothérapie, ergothérapie ou psychothérapie. Des études empiriques montrent qu’un accompagnement musical régulier des prématurés a un effet positif sur le développement du cerveau : ils assimilent mieux les stimuli et sont plus attentifs. En outre, la recherche décrit une influence positive sur le lien parent-enfant, l’autorégulation et les compétences sociales précoces.

Mais il ne s’agit pas d’envouter les enfants avec de la musique. De nombreux sons commerciaux de bébés ou offres en ligne ne conviennent pas aux prématurés – avec leur structure de fréquences, ils stimulent ou mettent en danger le système auditif immature. Au lieu de cela, la musicothérapie travaille avec des impulsions au son naturel, acoustiquement réduites et perceptibles physiquement – intégrées dans une interaction sûre.

Fortifier les parents –même après la clinique

L’un des principaux objectifs est l’« em-