顾问 | 林美君 吴世伟 主编 | 高松 编委 | 陈广通 杜昕 林锦华 后制 | 周德成(文字 / 题字) 陈凯盈(封面 / 排版设计) 承印 | 友谊书斋 出版 | 《华文老师》编委会

Mother Tongue Language Branch Curriculum Planning & Development Division 1 Ministry of Education 1, North Buona Vista Drive 14 Floor, MOE Building Singapore 138675 出版日期 | 2022年12月

广泛阅读的目的是什么? 大量的科研显示,培养广泛阅读的习惯可以帮助学 生巩固课堂内学习的阅读技巧和扩大词汇量,这两者对 于提高整体阅读理解能力都至关重要(Iyengar, S., & Ball, D. 2007; Clark, C. & Teravainen-Goff 2018;Sullivan, A. & Brown, M. 2015)。此外,广泛阅读还可以开阔学

生的视野,丰富情感体验,提高思维能力,促进身心健

康。对于本地华文教学来说,推广华文广泛阅读还有助

于学生获得享受华文阅读的体验,这些体验会促进他们

保持对华文的兴趣和良好的华文阅读习惯,从而为华文 的终身学习打下基础。

广泛阅读的指导框架 要创建良好的校内阅读文化,就需要在校内有针对 性地推行阅读计划,并提供充分阅读的机会,鼓励学生 享受阅读。我们参考现有的文献以及近年来进行的几个 广泛阅读项目的结果(Snow, C. E., & Biancarosa, G. 2004;Loh, C. E., & Sun, B. 2018;Sun, B., Loh, C. E., & O’Brien, B. 2021),总结出下面的指导框架,希望借此 抛砖引玉,进一步促进华文广泛阅读的推广。

我们的框架包括四组要素:获取资源、将阅读融入 学生生活、鹰架式导读及保持阅读习惯。这些要素反映 了推广广泛阅读的普遍原则,因此一定程度上通用于纸 质读物和电子读物,也适用于不同语言能力的学生。

获取资源 (Resources)

促进华文广泛阅读的一个重要前提就是要确保学生 能够获取充足并适合他们年龄及华文水平又趣味性强的 阅读资源。我们在2020年针对八所小学2971名小三至小

五华族学生的问卷调查中发现虽然学生偏好纸质书,但 是学生家中的华文读物并不多——40.2%的学生仅有不到

十本华文纸质书,有二十本以上华文纸质书的学生不到 30%。

由此可见,如何在校内为学生提供机会接触到适合 的读物就显得尤为重要。老师可以考虑在学校图书馆准

备更多生动有趣的华文纸质书。低年级或华文水平比较 低的学生通常不太知道如何选择适合他们水平的读物, 老师可以带他们去学校图书馆介绍适合的书籍,也顺便 熟悉借阅图书的流程。本地科研显示阅读能力较弱的学 生更喜欢去学校图书馆借书,因为可以更容易找到适合 自己的读物。虽然国家图书馆可以提供很多选择,但容 易让阅读能力弱的学生觉得无所适从,不知道如何选 择。因此,学校图书馆可以充分利用地点优势,调整藏 书,为这类学生提供帮助。此外,对高年级或华文掌握 比较好的学生来说,虽然获取他们喜欢的读物不是大问 题,但他们可能对如何获取高质量的电子阅读材料了解 甚少。我们的项目结果显示八成的学生家里的华文电子

书不超过十本,而且很多学生不了解如何利用电子设备 获取适合他们的电子读物。老师可以向学生介绍阅读网 站或考虑在学生的电子器材上预安装阅读应用(例如国

家图书馆的阅读应用NLB Mobile App),以帮助他们获 取电子读物。

将阅读融入生活 (Socialise) 有了充足的阅读资源,还要有充足的阅读机会才能 逐渐培养出阅读习惯。良好的阅读环境可以潜移默化地 培养学生对广泛阅读的兴趣,从而将阅读融入生活。特 别是对于缺乏良好家庭阅读氛围的学生而言,学校对广 泛阅读的推广就变得格外重要。阅读习惯的形成需要日 积月累,因此,要尽量在校内安排固定的阅读时段。这 样,学生也会感受到学校对阅读的重视。除了统一自主

物和安排阅读活动。 鹰架式导读 (Scaffold) 鹰架式导读是指在学生现有华文水平和阅读目标 之间建立帮助学生进行阅读的鹰架,然后在鹰架的支持 下帮助学生循序渐进地掌握、建构和巩固阅读技能。作 为课内和课外的衔接,广泛阅读的内容要贴近课标的要 求和学生的华文水平。由于我们的学生华文水平参差不 齐,导读活动的设计就需要更有针对性。低年级是培养 阅读兴趣的关键时期,导读活动的起点不妨设计得低一 些,门槛降低了才容易引起学生兴趣拿起书本阅读,也 更愿意参加讨论。对于高年级学生,导读活动可以选择 一些有悬念的精彩片段,读到紧要关头就戛然而止,吊 起学生的胃口,并为学生提供相应的资源(例如在学校 图书馆提前准备好相应的书目,或者提供国家图书馆 的借阅信息),以保证和鼓励课后阅读。对于缺乏阅读 兴趣的学生,研究显示如果课外阅读材料可以让他们将 课上的学习内容现学现用,则有利于促进他们的阅读兴 趣。此外,鹰架式导读对于如何引导学生阅读电子读物 也是非常重要的。我们的研究发现仅仅向学生介绍并帮 助他们安装阅读软件/应用并不代表学生会充分利用这些 资源进行阅读。因此,老师和图书管理员需要仔细设计 导读活动,教导学生如何使用阅读软件/应用来寻找和借 阅自己喜欢的书籍。如果希望学生熟练掌握阅读软件/应 用,就需要在课内安排固定的时段利用这些软件/应用进 行导读,这样既可以向学生提供即时的帮助,又可以创 造学生之间互相学习的机会。

保持阅读习惯

扩大阅读量和语言文字的积累。中学阶段逐渐从以故事 情节为主的浅层阅读逐渐转移到阅读方法的训练,比如

教导学生如何利用浏览、跳读、筛选信息等方法来进行 快速阅读;如何深入赏析文学作品,以加强高阶思维训 练和拓展。

总结

学生的阅读习惯不是与生俱来的,而是需要后天培 养。科研和教学经验都显示广泛阅读需要一定的时间才

能对阅读能力产生影响(Kirby, J. R., Ball, A., Geier, B. K., Parrila, R., & Wade‐Woolley, L. 2011)。 因此,推 广广泛阅读贵在坚持。我们希望上面提到的这些通用原 则能够在老师和学校在设计广泛阅读活动时有所帮助。 不难看出,在不同的年级和华文能力的课堂,这些要素 相对的重要性会不同,表现形式也会有所不同。我们期 待优秀的老师们在了解了这些要素后,可以对其有效 利用,设计出百花齐放的优秀的教学活动,进而推广阅 读。

相关文献

1. Mellon, C.A. (1990). Leisure reading choices of rural teens. School Library Media Quarterly, 18, 223–228.

2. Iyengar, S., & Ball, D. (2007). To read or not to read: A question of national consequence. Washington, DC: National Endowment for the Arts.

3. Clark, C. & Teravainen-Goff (2018). Mental wellbeing, reading and writing: How children and young people’s mental wellbeing is related to their reading and writing experiences. National Literacy Trust.

4. Sullivan, A. & Brown, M. (2015). Reading for pleasure and progress in vocabulary and mathematics. British Educational Research Journal, 41 (6), 971–991.

5. Snow, C. E., & Biancarosa, G. (2004). Reading next: A vision for action and research in middle and high school literacy. A report to the Carnegie Corporation of New York. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.

6. Loh, C. E., & Sun, B. (2018). Report on the reading habits of Singapore teenagers 2017. Office of Education Research, National Institute of Singapore, Nanyang Technological University. Singapore.

7. Sun, B., Loh, C. E., & O’Brien, B. (2021). Report on the reading habits of bilingual children in Singapore 2021. Office of Education Research. National Institute of Singapore, Nanyang Technological University. Singapore

8. Kirby, J. R., Ball, A., Geier, B. K., Parrila, R., & Wade‐Woolley, L. (2011). The development of reading interest and its relation to reading ability. Journal of Research in Reading, 34(3), 263-280.

泛读在中学新课程的定位 泛读是广泛阅读的简称,也称带乐趣的泛读 (Extensive Reading with Pleasure)。它是相对于课 上的课文精读或密集阅读(Intensive Reading)而言。 新加坡教育部课程规划与发展司在推广泛读时,对学生 的期许是:学生能根据自己的程度,选择自己感兴趣的 读物,提高自己的阅读速度与流畅度,同时让阅读没负 担。因此,学生进行泛读时,重点主要在对作品的整体 理解上及阅读速度的提高,而非重在逐字逐句的诠释, 当然最重要的则是从密集技术性的阅读,让学生转入愉

悦的阅读体验模式。

2021年的华文课程注重语言学习上的精读与泛读的

两相配合,强调通过指定教材学习和广泛的语言输入, 以两条腿行走于华文的阅读道路上,来体现精泛结合的 理念。因此,教师在培养学生阅读能力时,可以让精读 与泛读同步进行,以期加强语文学习的整体效果。

方向。 早在2008年,当教育部在小学鼓励泛读时,就指出 了泛读的四大用意:培养语感、提高阅读理解能力、积 累语文基础和作文素材、激发对华文华语的兴趣(《阅 读欢乐列车》2008)。现在2021中学课程则延续了同样 的理念,再次强调泛读对提高学生语文能力的重要性。 有关泛读可参考的文献很多。教师需要透过理解本

校学生的学习档案、学习环境与学习挑战,选择一些能 配合学生学习需要的泛读元素,设计能激发阅读兴趣和 引导阅读的活动,以促进泛读。

泛读的活动设计建议

2021年中学华文课程的教师手册中提供了泛读的展 开建议,主要有以下两个重点:

1) 泛读重在为学生提供愉悦的自主阅读的机制与推 动力,教师可通过阅读前、中、后的适时引导,调动学 生阅读的自主性,引导学生在长期阅读的过程中发现阅 读的乐趣,潜移默化地培养阅读的习惯与能力。

2)泛读不要求教师在课堂上带领学生逐字逐句拆解 文本,更多应该是引起学生对阅读文本的兴趣,并在阅 读中找到不同、可深入讨论与挖掘之处,且通过思考、

探索故事的主题。此外,从书中德士司机的日常驾驶工

作以及与乘客的对话和互动,进一步带出新加坡市民的 日常生活。 泛读系列中的《我的女侠罗明依》则改编自入围国 际大奖中的“最佳剧情类剧集”的电视剧,教师可先播 放同名剧集的电视剧选集,然后鼓励学生阅读读本,让 学生比较情节发展和人物形象,找出它们的同异,并说 出不同的理由。如此一来,同学们将通过同一文本,但 不同媒介的理解与欣赏,更深刻理解故事的主题与其中 的思想感情。本书以明代李时珍的故事为蓝本,学生不 仅可以从故事中认识深刻的侠义精神,还可认识故事中 介绍的一些中医知识以及养生药膳。 此外,教师也可考虑通过与两个读本主题相关的华 文歌曲、图片、动漫等其他的媒介来引发阅读动机。

2.以游戏机制激发学生阅读

要培养学生阅读的兴趣,启发他们的好奇心非常

重要。因此,通过趣味性强的互动性活动,让学生亲身

体验、参与探索,将能更好地诱发学生阅读的兴趣。以

下为一些学校所开展的阅读活动,包括学生自主设计, 引领同侪一起阅读的活动。以生生互动之“密室逃脱” 游戏为例,一组对阅读深感兴趣的学生,通过教师的导 读,先体验了一次有关《面包特工队》的阅读之旅,深 入认识本书的主题,探索故事如何通过跳跃的时空带出 情节发展。这一组阅读先锋以书中人物与情节为基础, 设计了四项“密室逃脱”活动:每组先锋学生自行设计 问题,之后带领全级中一以及中二的学生,参与分列在 四个游戏站的游戏;参与的学生只有在完成第一站的活 动后,才能继续参与第二站的挑战,以此类推,直至完

节为线索,教师可以引导学生推测故事情节的发展及结 尾。方式有二:一是利用已知的文字线索,去推测未知 的故事情节;二是利用已知的故事情节线索,推测出未 知的故事情节。

如此的设计本身既是一项阅读任务,也是一种 评价,能达到推动学生不断阅读和思考的目的。例如 《我的男友是人鱼》一书,背后的大概念探讨了人与非 人类(人鱼)间的相处,究竟应展现为一种怎样的关 系——是和谐、矛盾,还是敌对?书中情节的发展可说 多是围绕这大概念而设,教师可引导学生依据人类与人 鱼的关系,去推测这两者错综复杂的关系与相关情节或 行动。故事中展现出两个世界:人类的世界以及人鱼的 世界。例如说人类会捕杀人鱼,还是会与人鱼和睦相 处?人鱼应该相信人类,还是应该对人类有所提防?其 实故事中还有另外两个善与恶的世界:大人的世界以及 小孩的世界,一个选择相信邪恶的世界,以及另一个选 择相信善良与美好的世界。在这是是非非的世界里,我 们的学生选择了什么?这种“推测”活动能让教师在确 定学生对文本有一定的认识后,继续思考、继续推测, 做出判断,并为这个故事写下他们希望看到的结尾。

4. 通过阅读护照记录自己的阅读经历 泛读的目标之一是培养学生大量阅读的习惯,因 此,阅读护照能让学生有系统地记录自己阅读过的读 本,并激励他们不断阅读、继续享受阅读的乐趣。学生 可以记录自己阅读的文本类别、故事内容、读后感等, 让自己的阅读留下美好的记录,也能提高阅读华文书籍 的成就感。

阅读护照除了可激励学生多阅读外,也是教师了解 学生阅读习惯、兴趣与想法的管道。教师可以通过阅读 护照,理解学生的阅读体验,并对学生提出的想法作相 应的回应,以起到鼓励、辅导、指引或赞赏的作用,让

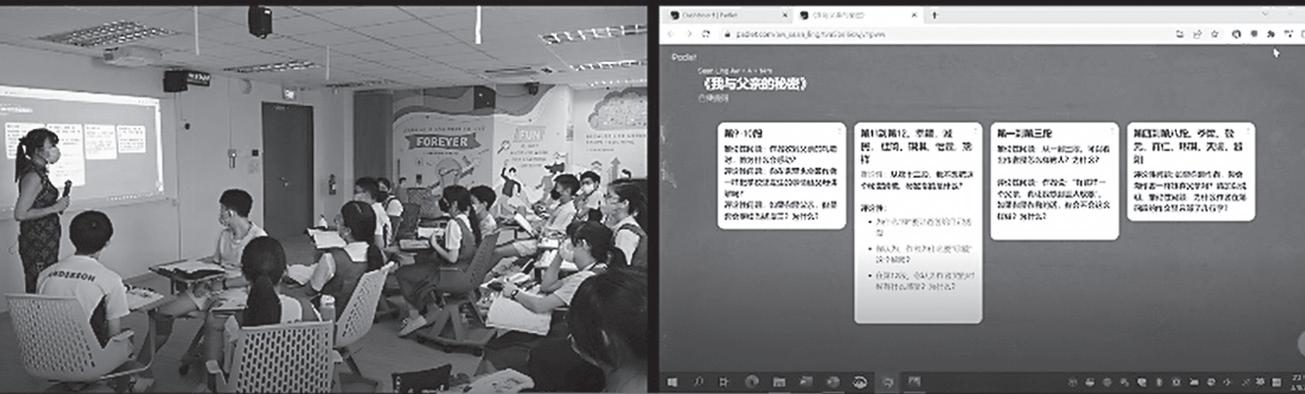

mentimeter了解学生对议题的认识,以Kahoot快速抢 答问答题的方式检查学生对内容、情节的理解,以及以

Padlet 进行讨论与反思等等。

2.以多元形式展示和评价阅读成果

配合泛读鼓励学生自主阅读,自由选择读物的精 神,在分享阅读心得和发表阅读成果时,也应该采取让 学生自由选择和通过多元的形式分享阅读成果。我们可 以简单从分享阅读心得的表达形式,以及阅读成果的呈 现形式两方面来说明。

首先,学生可以通过口头或书面的形式,分享他们 阅读故事书或短篇后的心得和感想。对语文能力较弱的学 生,教师可以创造轻松愉快的口头交流环境,让学生表达 他们的读后感,无需强调语法正确或发音准确,减少学生 发言的压力。教师可以尝试让学生先在小组中分享,然后 才逐步鼓励学生在大组或全班中分享。若学生喜欢绘画或 表演,教师就可以依据多元智能的理念,让学生通过口语 以外的其他方式来分享自己的阅读心得和对阅读内容的看 法。总之,不论是口头或书面的分享形式,教师需确保课 堂的学习氛围是建立在积极学习的基础上。

其次,学生可以自由选择呈现阅读成果的形式与媒 介。除了传统的阅读报告、海报和书签设计,教师应该善

用科技辅助工具,鼓励学生使用不同的方式,展现他们从 泛读中获得的知识、对阅读内容的理解、阅读心得和阅读

后的喜怒哀乐等。这种使用多元形式让学生展现阅读成果 的活动,一方面能够从不同的角度评价学生的泛读情况, 也能与学生进行情感的交流,鼓励她们继续阅读,自由分 享阅读看法,促进自主反思的能力。因此,相对于传统纸 和笔的评价,更能吸引学生积极参与。

由于泛读的目的是学生愉快阅读、根据自己的程度 和兴趣选择读物,所以泛读的评价活动还是应以促进学 习为主,不适合作为终结性评价项目。从评价的角度来 看,学生的阅读选择空间越大,呈现阅读成果的形式越 多样,教师就无法针对特定的语文技能进行检测。这样 一来,泛读阅读作业作为终结性评价的信度和效度就比 较难拿捏,很难根据一个阅读作业来总结学生的学段或 学期的学习成绩。

总结 总的来说,我们若希望学生的语文学习旅程愉快、 顺畅和收获满满,那配合新课程推行泛读是势在必行 的。很多学校已进行了泛读的活动,且效果丰硕,这证 明了只要规划和设计得当,我们是能够在紧张的教学 进度中适度地推动泛读,并有所成果。学生是阅读的主 体,所以不论是个别班级或全年级的阅读计划,都要根 据学生的学习需要量身定制,而以上介绍的阅读策略或 评价策略,都需教师根据学情进行调整与修改,才会坐 收事半功倍之效。

正面的作用。

那么,怎样的阅读教学才是行之有效的?怎样的 课堂才是学生喜欢的?显然,答案不是唯一的。在本文 中,笔者将选取“显性化阅读教学策略”作为阅读教学 实践的思维工具,探讨怎样在阅读教学中利用这一工 具,使学生的思维可视化;而在课堂教学外,学生又是 如何通过SLS平台拓展阅读体验,强化显性化思维策略在 阅读理解学习中的成果和功效。

事实上,显性化阅读思维策略在语言教学和其他学

所谓自主学习“就是控制自己的学习能力”3。学习 者的动机对于自主学习的影响不容忽视。通常来说,学生 的学习动机分为两种:“内在动机”和“外在动机”。 “内在动机”指的是学生内心的学习自驱力;“外在动 机”指的是外部环境对学生的学习产生刺激和推动, 进而激发学生的学习动力。学生如果具备较高程度的 “内在动机”,他的学习主动性必然更强,相应的,学 习效果也会比较好。那么,对于“内在动机”不足以驱 动自主学习的学生,教师所采用的有效的教学策略和激 励模式就显得尤为重要了。

在康达小学执教的几年里,笔者对阅读教学的教 法进行了一些研究和实践。康达小学的学科目标是:创 设引人入胜及有效的课堂,培养有创新意识的自主学习 者。在华文教学课堂实践中,笔者利用“显性化思维策 略”构建学生的思维蓝图,引导学生使用思维鹰架,完 成对课文文本的深入理解和探究。 二、课例分析——显性化思维策略在阅读理解教学中 的运用 《这条小鱼在乎》是五年级高华的一篇自读课文。

1 Silvia Panzavolta, Elena Mosa, Chiara Laici, Indire (ITALY) , Making Thinking and Learning Visible. An Analysis on the use of Thinking Routines, Italy: University of Macerata (ITALY). 2 Martin Yakabuski, Making thinking visible, British Council, Singapore.

第一层:针对文本进行内容分析、结构分析与主题

分析。

第二层:针对所教班级学生的准备程度和理解力 等,决定内容分析、结构分析及主题分析的难易和深浅。 这篇文章虽篇幅不长,却是从明线和暗线两个叙事 路径展开的。明线是从人物的动作、语言和主题关系的角

度叙事,暗线是通过环境描写的铺陈来深化主题。课文的 结尾是一个开放式结尾,给读者以想象的空间,结尾与主 题的关系也是值得探讨的课题之一。由于这是一篇自读课 文,教师希望学生能够借助教师设计的学习活动鹰架,理

清课文的结构脉络和文本意义。

其次,教师要确定本课的关键知识和概念,并把关 键知识和概念融入到学习目标(成功标准)的设定中。 具体来说,本课的关键知识包括学生要在学习课文后,

在课堂上,学生按照不同的学习能力分组,两人一 组,合作学习,完成课堂活动。教师用三种颜色“红、 黄、绿”代表三种文本情绪:“低落、趋缓、平复”, 学生根据段落内容和文字描述分析出三个意义段的情绪 颜色,并写明理由。这个思维活动以文本阅读为基础, 整合人物动作、语言,以及环境描写等信息,帮助学 生“视像化”理解文本结构,利用“颜色”“图像”等 符号化标识记忆文本内容,深化对内容的理解。在学生 掌握了文本结构脉络的基础上,教师使用“环形视角” 活动鹰架图表,帮助学生从不同角度分析文本,理清具 体信息。 (二)利用“环形视角”(Circle of viewpoints) 进行文本细读 “环形视角”是一种从事物的不同角度观察和思 考,从不同层面理解事物,进而掌握全貌的思维策略。 在《这条小鱼在乎》的文本中,“小鱼”“我”“小男 孩”在面对小鱼被困在浅滩上的境遇时,有不同的反 应。而这三者的反应也推进了故事情节的进一步发展。 那么,分析清楚这三者的反应,也就抓住了文本的主要 信息。因此,布置学生两人一组,以自主学习的方式讨

的是什么?小男孩在乎的又是什么?”学生经过思考,

回答出小鱼和小男孩在乎的都是小鱼能够活下去,也就 是在乎的是生命。学生能够回答这个问题,也就是理解 了这篇课文的主题:生命是宝贵的,要珍惜生命。在这 里,教师用两个关键问题引导学生总结全文,归纳主题。

以上笔者梳理了教师如何利用积极的课堂阅读活动引

导学生理解课文内容和主题,并自主学习完成相关课堂任 务。接下来,笔者要进一步说明的是怎样把显性化思维策略 与SLS平台的结合起来,实现学生在课堂之外的自主学习。 三、显性化思维策略结合SLS平台的自主学习模式的 养成和评估 教师在课堂教学环节,讲解了关键的概念性问题, 引导学生完成了思维导图,对文本内容及主题等有了系 统性的认知。那么,又如何把这种积极的学习体验拓展 到课堂以外,使学生能够沉浸在华文学习的环境中,是 教学的另一挑战。带着这样的思考,笔者充分利用了SLS 平台自主学习和评估的功能,实现了学生从课内到课外 学习华文的无缝衔接。以《这条小鱼在乎》为例,当学 生两人一组完成了“环形视角”文本细读活动纸后,就 可以在SLS平台上独立完成环形视角中提出的相关问题, 并以回答问题的形式呈现。学生不但可以参考“环形视 角”的鹰架来思考,而且可以借助理解问答题目练习解 题。这样,学生既巩固了显性化思维能力,又强化了阅 读理解问题的解题技巧(见表三、表四):

(表七)

近年来,显性化思维策略已在不同学科的教与学中 得以广泛应用,教学实践与相关反馈也引发了不少的讨 论。“思维可视化”作为一种教与学的工具,使阅读理 解的教学不再处于“山重水复疑无路”的尴尬境地,它 引导学生找到了思考的路径,逐步走向“柳暗花明又一 村”的境界。

毫无疑问,任何一种教法效力的大幅度提高,都 需要更多的教学实践、教学研究的支持和印证。此文仅 作为笔者个人教学实践的总结和反思。在今后的教学中 笔者也将继续深耕阅读教学,力求找到更多适合“思维 显性化”策略的教学土壤,浇灌出更多美丽的思维的花 朵。

的 “使用者”

机去检视 “后方” 的课程设计与 “前方” 的实践操 作,在理念上和理解上是否能够贯彻始终。这两年来 陆续听到一些反馈,大多是针对个别作品提出意见, 认为广受师生欢迎的,便是理想的选篇,反之,便是 不合适的作品。 循着这样的观点,我试图以教学者(使用者)的视 角再次细读《中学华文文学课程标准2019》 (以下简称 《课标》),然后根据《课标》的说明进行教学实验。 从课程的角度去审视作品选篇合适与否,不能忽略两 个关键点,首先是课程设计的环节——在选入指定作品 时,是否已考虑该篇作品能否联系课程理念;其次要探 讨的是课堂实践这个环节——作品的呈现方式不是固定

批判性思维的学习者、具有全球化视野的思辩者和具有 创造力的创作者3。

在此,先厘清课程理念与指定作品的关系。在课 程理念之下,《课标》设立了五个课程目标,包括: 能 领会文学作品的内涵、能欣赏文学作品的特色、能诠释 文学作品的主题、能交流心得以及能创作文学作品4。 具体而言,在完成中学华文文学课程后,学生应能达成 上述课程目标;达成了课程目标,就能实现课程理念, 即学生得以达致课程所预设理想的学习成果。以上对 “课程目标”的叙述,按层次从“领会内涵”“欣赏特 色”到“诠释主题”,再到“交流心得”,每一项都离 不开“文学作品”这个载体。五个课程目标中,前四个 目标可概括为学生在完成课程之后,能够具备深入理解 与分析作品的能力;而最后一个目标,则要求学生“能 创作文学作品”。为达成这样的目标以实践课程理念, 指定作品必须有足够的内涵可分析、有足够的深度可挖 掘,有严谨的写作技巧供学习,还必须有宏观的格局, 才有机会让学生看到全球化的问题,并以客观的角度审 慎思辨,从而培养赏析能力。

首先,需要探讨这套课程选入的指定文本,是否 具备上述条件。中学华文文学(完整课程)的教学内 容包括一部当代长篇小说、五篇短篇/微型小说以及八 首诗歌,诗歌涵盖古典与现代诗歌各四首。除了指定

(一) 展现全球化视野的长篇小说——谢裕民的 《放逐与追逐》

2019年中学华文文学课程最显著的创新,也是最大 胆的尝试,就是首次纳入一部长篇小说——谢裕民的《 放逐与追逐》,以作为完整课程唯一的指定作品。或许 有人质疑,为何选择谢裕民的《放逐与追逐》?

张松健先生在其论文《家国寻根与文化认同:新华 作家谢裕民的离散书写》 5中,提到“离散与文化认同” 是谢裕民笔下常见的主题。这部《放逐与追逐》,显见 对“离散”与“文化认同”的深切关怀。学生版本《放 逐与追逐》的封底,有这样的一段文字,很贴切地概括 了小说的内容:

《放逐与追逐》以主角福良的成长为主线,以他的 成长历程带出他身边每一个人物或自我放逐或被社会环境 放逐的故事,以及他们庄严可敬的追求。小说中的人物来 自不同的成长背景,当中有华校生(福良、小愿、弟仔) 、有英校生(Eileen、Alan、Steven)、有印尼华侨(秋 云)、有流落新加坡的满清皇族(傅渟)、有中国南来的 移民(福良的父母、小愿的父母),但不论是什么背景, 他们都不能幸免地或自我放逐,或被社会环境放逐;在放 逐中,他们却又努力不懈地追求各自的理想。

上述文字说明了“放逐”与“追逐”是串起华人这 个族群“离散”的共同命运的主线。深刻的主题思想、 命运跌宕的人物、跨越时代丰富的内容、新加坡本土的 历史文化,都需要读者去挖掘与深究,过程中既要不断 地引领学生反思自己的身份与文化认同,还必须培养学 生的批判性思维,才有办法领会作品多层次的主题。小 说以新加坡作为定点的视角,展现族群被“放逐”到新

(二) 突显时代背景与各地民俗文化的微型小 说——《孔乙己》、《陈小手》、《拉子妇》

课程选入的五篇微型小说中,其中三篇皆反映特定 的时代和背景,同时也是民俗文化色彩浓厚的小说。 《孔乙己》是五四时期鲁迅的经典小说,孔乙己所 处的时代是清朝末年,地点则是“鲁镇”。鲁迅通过孔 乙己这个深受封建思想毒害的清末下层知识分子,有力 地控诉封建社会的罪恶以及民众的麻木、愚昧和冷漠; 《陈小手》的故事发生在军阀时期,地点是“我们那地 方”。小说讲述一位医术高明的妇产科医生因替团长 夫人接生,“碰”了团长夫人而惨遭杀害的悲剧,展现 “我们那地方”的闭塞与落后,更反映了军阀恩将仇 报、残酷不仁的面貌;而《拉子妇》写的则是婆罗洲砂 拉越原住民伊班族姑娘嫁到一个传统色彩浓厚的华族家 庭,被蔑视、被凌辱,最后默默死亡的故事。三篇小说 虽然时代背景不同,地理环境各异,但无独有偶,它们 同样反映时代和区域的特色,也同样揭示不合理的制 度和愚昧落后的思想对无辜者的残害,同时鞭笞人性的 自私和冷漠。 学生必须带着批判性的思维去审视小说中 愚昧的思想、荒谬的民俗、不合理的制度才能深入地去 分析这三篇小说,此外,这三篇代表 不同时代、不同区 域,甚至不同民族的故事,也能开拓学生的视野,引导 他们以全球化宏观的视角进行思辨。 (三) 侧重表现手法并反映现代人的心理和行为的 短篇小说——《像我这样的一个女子》和《回不去的 候车站》

如果说前述三篇微型小说的时代背景和故事内容 与中学生的生活有一定的距离,那么《像我这样的一个 女子》和《回不去的候车站》的时代背景和生活场景则 完全是学生可以理解的。然而,在创作手法方面,这两 篇小说则分别以现代主义小说的“意识流手法”“象征 手法”,和“虚实结合”来呈现。前者向学生展示如何 捉住生活的一个“瞬间”一个“情境”,发散思维,把 与这个“瞬间”“情景”有关的片段和记忆一一列出, 然后连缀起来,以一个主题来贯穿,形成一篇以意识主

在教学实验中,拟将课堂设计成一场“记者会” 的情境,让小说中的人物“走出作品”,接受“记者”

采访;另一方面则带领学生从现实生活中进入作品,走 进主人翁的生活场域,去经历他们的命运、探索他们的 内心感受, 包括领略他们“放逐”与“追逐”的人生。

换句话说,“走出作品”,即让学生扮演小说中的主要 角色,从小说中各个角色的视角去思考问题;所谓“走 进角色”,就是让学生以小说中角色的身份,通过接受

者会,来更全面地概括小说内容。“记者会”的活动, 通过提问与回答,引导学生作深层的省思,培养批判性 思维,同时,从小说中角色的视角去思考问题,譬如上 述第一个问题,当秋云在回想她为了追求理想而放弃感 情,是否后悔时,她必须以一种“全球性的视野”去 认清楚她的选择。如此,亦可开拓学生“全球化”的视 野;此外,“记者”发出的一些问题,答案不在小说里 (譬如上述两道题),学生需要利用他们的想象力去解 答。如此,也能培养学生的创造力。

(二) 教学实验二:轰动社会的新闻——《回不去 的候车站》教学示例

《回不去的候车站》故事内容生活化,反映叛逆阶 段的青少年与父母亲之间的矛盾。题材生活化,青少年 学生容易产生共鸣,这是作品的优势,却也是作品的劣

《回不去的候车站》篇幅较长,但是涵盖的内容 并不复杂,文字也相对浅显。通过上述活动,已涵盖 了小说大部分的内容。教师大概只要补充这篇小说的 写作手法。过程中,大多时候是学生自己分析、自己 归纳。失踪少女奇幻的经历,相信也提醒同学珍惜亲 情。教学实践中,亦可引导学生对命运、生死与亲情 三个主题进行省思,同时激发学生们的批判性思维。 旅途的历练、穿越时空的奇遇,都可以是让学生发挥 创意的素材。创作活动可以是让学生把故事中少女的 奇遇写成日记、诗歌……可以拍摄微电影,甚至可以

四、结语 从小说的选篇,可以理解2019中学华文文学课程选 定的指定作品,是可以达致课程理念的。课程通过有针 对性的主题内涵,培养学生成为善省思的读者、具批判 性思维的学习者,以及具全球化视野的思辩者;进而达 到这三个理想的学习成果,相信学生也会是个“华文文 学的爱好者”。至于培养学生成为“具有创造力的创作 者”,关键是“创造力”,从作品选篇的层面来看,上 述几篇指定作品不仅艺术手法丰富,可为同学提供很好 的写作示范,这几篇作品值得玩味的地方也不少,可以 通过创意活动,拓展学生的联想力,将他们塑造成具有 创造力的创作者。

教师们非常踊跃地报名参加三场教学观摩与交流 会,每一场交流会的出席人数都超过一百人,有一部分

观众更是三场都出席了。在进行问与答环节时,不少教

师积极地参与互动交流。大部分教师认为教学观摩与交 流会的目标明确,有助于他们实施中学华文课程并对活 动感到满意。与会者也肯定了授课教师使用的教学策 略。

四、结语

在准备教学观摩与交流会的过程中,我们获得了新 加坡教师学院/新加坡华文教研中心的鼎立支持。从备 课、录课到最终的线上分享,特级教师们都给予了莫大 的支持和无私的指导。

从与会者的踊跃参与和积极的反馈中,我们知道教 师们十分重视课堂观摩的机会,也愿意去聆听其他教师 的经验,互相取经。这种教学相长的精神十分可贵,也 令人感到鼓舞。

希望中学华文教师能继续善用教育部所提供的各种 教学资源,为学生们创设积极学习的华文课堂,带领他 们乐学华文,并在生活中善用华文华语!

引言 一场前所未见的疫情颠覆了我 们熟悉的教学模式,教与学更加倚 重课室外的方法与手段——线上教 学。这不仅加速了我国教育体制的 数码化进程,也催生出了新常态。 政府于2020年8月第一次提出混合式 学习,即将线上与线下,居家学习 与课室教学结合起来。在这样的大 背景下,中学华文新教材《华文伴 我行》的推行与实施,为我们带来 的不只是课本内的知识更新,更是 教与学全方位的一种融合。 因此,我校华文部在进行2021 年中学华文新教材中一高华的教学 设计时,有意识地利用“综合任 务”这个教学板块,将传统学习方 式和网络化学习进行了有机整合。

一、新教材板块说明

3.1.1 课前在SLS上读新闻,完成小任务

在讲解本单元综合任务的要求之前,教师先让学生 利用课下时间在新加坡学生学习平台上(SLS)读新闻, 学生看到的新闻内容如下:

(1)在本地工作的马来西亚人在票价飞涨的情况

下,也选择回家过年。

(2)一些新加坡人选择在新年期间与亲朋好友去国 外旅游。 然后,学生将根据自己对新闻内容的了解完成SLS上

考,也能帮助学生理解采访活动的意义。学生除了讨论 采访问题外,也要讨论如何分工合作。因为明确的任务 可以让学生更有责任感;同时,小组成员之间的合作可 以集思广益,让学生互相学习,更有效地完成任务。

3.2 阶段中期:进行采访,完成作品 学生了解综合任务的要求后,利用课下时间进行采 访、资料整合以及制作电子简报。学生在采访时,用以 下的“采访记录表”记录相关信息。采访后,小组成员 一起整合收集到的信息,并归纳总结。为了让学生在整 理资料时,懂得分类和加以分析,教师也设计了一份简 单的表格让学生在整理资料时使用。最后,学生根据整 理后的信息,制作电子简报。

完成。学生呈现作品之前,教师先讲解小组呈现的要 求以及小组互评的评量标准,这不仅可以让学生在呈 现时懂得突出重点、展示特色,也能引导学生熟悉评 量表,帮助学生在进行同侪互评时,能够提供更有效 的建议。

当一组学生呈现时,其他小组的成员则认真聆 听,并根据教师提供的评量表进行评分。 一组呈现完之后,教师会让另一组学生代表根据 评量表进行评价。教师提供的评量表不仅可以帮助学 生在制作电子简报时,根据评量表的要求对电子简报 的内容和设计进行修改,还可以提醒主讲学生在呈现 时,要注意声音和体态,同时,评量表也提供了互评 的标准,让学生从内容、简报设计、口头呈现三方面 来进行互评。

生对老师的要求更加明晰,并且对此类教学活动更加了 解,有利于将来开展其它课上教学活动。当然,在整个 学习活动的过程中,学生对于评量表的使用还需要更加 熟悉,才能更好地提出有效的建议。 “综合任务”里这种贴近生活的教学活动不仅能激 发学生的兴趣,也给学生提供了更多使用华文、华语的

随着我国逐步走入“与疫情共存”的稳定时期,想 要彻底回到疫情前的学习生活模式的愿望可能在短期内 无法实现,混合式学习也将会成为最适合当下环境的学 习模式。接下来,我们还会就如何有效地结合线上和线 下教学进行更多的尝试。希望这些尝试会为学生创造一 种更加稳定、更加高效的学习模式,从而更好地激发学 生学习华文的积极性和主动性。

再如,“春、夏、秋、冬”共用同一组构图元素: 湖水、草地、树木和人物,通过自然环境、人物衣着和 活动的改变表现四季的不同,让学生对于四季有比较全 面的认识。

2. 借助典型事物进行相关性呈现

“东、南、西、北”这一组方位词则借助新加坡的 典型事物来加以呈现。画面以蓝色海洋和白色新加坡地 图轮廓为背景,以指南针为中心,延伸出贯穿东西和南 北的地铁线路,再添加不同方位的著名景点。指南针明 确表示方向,而新加坡地铁线路是以方向命名的,如东 西线、南北线等,学生非常熟悉,容易理解。另外,各 方位的著名景点可以引发学生兴趣。整组图片,不仅仅 教东、南、西、北这几个方位词语和概念,还可以引发 学生探讨有关新加坡地理、交通和旅游方面的知识。这

是借助本土典型事物进行相关性呈现可以达到的目的。

3. 借助对比和反差进行相关性呈现 比如:“破坏环境”和“保护环境”,用组屋和公 园代表生活和居住的环境,用手的动作代表对环境的行 为,用色彩显示行为后果以及情感态度,两个画面形成 鲜明的对比,不但对抽象的词义做了形象化呈现,而且 表达了立场态度,传递出丰富的信息。

4. 借助典型的故事情境进行相关性呈现

比如“专心”,词义抽象,需借助行为、动作、表 情来表现,而如果画面比较具体又会带来多角度的不同 理解,难以锁定词义。《小猫钓鱼》是学生熟悉的经典 故事,课本也是通过《小猫钓鱼》带出有关概念的,因 此,图卡利用《小猫钓鱼》的故事情境,借助小猫的典

破坏环境 保护环境

型形象来表现“专心”的概念,并且采用相关性的设计 思路,借助猫妈妈和小猫两个截然相反的形象展示两种

不同的态度和行为,彼此对照,使意义更加明显。

对于这一类图卡,教师在教学中应该系统处理,避

免割裂彼此之间的联系。同时,也可以利用一组图卡进 行对比或找不同的活动。

四. 形象性 有些词语词义较抽象,图卡借助典型形象来表征, 或列举具体事例、借助特定情境等,化抽象为具体,便于 学生理解。例如“滑滑的”这个词语,表达的是一种触觉 感受,因此在画面上除了展示光滑的事物(丝绸),还加 了一只手在轻柔抚摸的动作,从而传递出人的触觉感受。

发学习兴趣,因此在不妨碍理解的前提下,通过添加一 些附图,补充一些相关信息,丰富图卡的内容。比如以 下这一组介绍颜色和形状的词语,因为颜色和形状在生 活中不是单独存在的,对于这一类词语的处理采用主图 加附图的形式:在画面中心展示特定的色块、形状,四 周列举具有该颜色或形状的典型事物。这些事物是学生 生活中常见的、喜欢的,比如:蓝色的天空和海洋、红

色的消防车、三角形的警示牌等;有的具有华族文化特 色,比如:红包、红灯笼、寿桃;有的具有本土文化特 色,比如:大红花、红龟粿等;有些涉及学科知识,比 如:圆形的地球、月球等。这些附属小图可以帮助学生 联系生活,开阔视野,学习和巩固生活知识、学科知识 和文化知识。 另外一类主图+附图的形式主要用来呈现一些意义 抽象的词语,比如“有礼貌”和“团队精神”。这两个 词语表示人的内在品质,其含义体现在各种具体行为之

开心果 马路如虎口

通过提问和讨论,把词语的真正含义带出来。例如,教 学词语“开心果”:

• 教师:一个人很会讲笑话,让大家觉得很开心, 他就是大家的开心果。(展示图卡,辅助释义)

• 教师:我们班有“开心果”吗?谁是我们班的 “开心果”?(运用所学词语,引发相关讨论。 问题指向人,而不是物)

又如教学词语“马路如虎口”:

• 教师:小男孩在做什么?这样做让你觉得怎么 样?(利用图卡带出关键信息)

• 教师:所以说“马路如虎口”,马路就像老虎的 嘴巴一样,在马路上玩耍是很危险的。(释义)

• 教师:“马路如虎口”,我们应该怎样做?(运 用所学词语,引发相关讨论)

总结 词语学习是语言能力形成的基础,其重要性不言而 喻。如何进行词语教学?用什么来进行词语教学?这些 是教学者一直在思考的问题。用图画来释义有直观、形 象、生动的好处,有利于学生理解和学习,适合低年级 的小学生,尤其是华语语言基础弱的ABLE学生学习。因 此,图卡是ABLE多模态学习资源中重要的一种,其设 计和制作充分考虑了学习者和学习内容的特点和要求, 在如何利用可视化效果进行词语诠释方面进行了尝试和 探索。其画面的丰富性、趣味性不仅突破语言解释的局 限,而且能为学生带来轻松、愉悦的学习体验。同时, 有利于教师为学生创设更好的华语语言环境,为学生提 供更加充分的华语语言输入。希望ABLE图卡的设计思路 能够在如何设计、开发有效的资源促进弱生的语言学习 方面带来进一步的思考。

这表明艺人苦心经营的某类型公众形象被破坏。

从目的上来看,“人设”可以说是按照某种需 要,人为地设计一种人物背景或经历,以及特定形象 的一种表现。笔者认为,“人设”这个概念适合用于引 导学生写记叙文,使用“人设”可以使文章中人物更丰 满,内容更充实,上下文也更具逻辑性。

即时描写。恰当的人物描写可以刻画人物的性格,一定 程度上表现文章的主题。

人设与人物描写都和人物的特点有关。典型的人物 形象通常会展现出人物的人设。如鲁迅先生笔下孔乙己 的人设就是处在当时中国社会下层穷苦的读书人,迂腐 又善良。孔乙己的人设如下:

经济状况:穷 教育背景:读过书 社会地位:下层读书人 外貌:高大、青白脸色、皱纹、伤痕、花白胡 子、破旧长衫

性格:迂腐、善良 不良记录:曾因偷书被打

这类人物在那个年代十分普遍,所以了解那个时 代的读者读到这些描写,能联想到某些人,因而引起共 鸣。全文对孔乙己的各种描写都是符合其人设的,可以 说人物描写是为人设服务的。 不过,今天的学生在读《孔乙己》时,很难从 作者对孔乙己的肖像描写或语言描写中理解孔乙己的 人设。因为文章年代久远,我们现实生活中也不可能 存在“站着喝酒而穿着长衫”的人。因此老师需要在 课前研读相关参考书目,在教学过程中向学生解释人 物历史背景、时代特征,或是十分明确地为学生解读 其“人设”等,学生才能理解。换个角度来说,如果 在写作时,鲁迅先生以更明确直接的方式写出孔乙己 的人物设定,无疑会增强读者对文章主题的理解,但 这也不可避免地降低作品的观赏效果和艺术境界。 人设的表现方式与作者的写作能力和习惯有关。 我们的学生尚处在写作的萌芽阶段,尤其是小学生, 所以文章的艺术效果并不是我们的主要考量。因此, 我们若要给作文中的人物加一个人设,就可以采取比 较简单和直接的方式。在作文教学中,笔者鼓励学生 在写作之前可以为人物设定家庭背景、个人经历、爱 好兴趣、性格或品德等,并直接地写出来,让读者在 读文章的时候能够直观地“认识”这个人物。

二、“人设”有何用处

1. 通过人物背景和经历表现人物的特点,让事件的 原因有交代。

我们在写看图作文的时候,可以尝试给图画中的主 要人物安排一个特定的背景,或对他的性格、喜好进行 介绍。

比如,某看图作文中的第一幅图画的是两个孩子在 公园跑步。学生一般使用天气开头法,先描写天气和公 园的场景,然后写两个孩子在公园跑步。如果带入“人 设”来写,效果会大不一样。从解释行为原因的角度,

学生可以设计这两个孩子是邻居也是同班同学,他俩都 是运动健将,酷爱运动。最近学校要举办运动会,体育 老师选了班里跑步最快的四位同学参加四百米接力赛, 这两个孩子都入选了。他俩都想赢得比赛胜利,为班级

争得荣誉。于是他俩相约周末清晨去公园练习跑步。

两个人物的“人设”看似与图画无关,再一想却又

能看出联系。

人物关系:邻居、同班同学

人物特点:运动健将、酷爱运动

背景介绍:学校运动会、参加接力赛

跑步目的:赢得比赛、为班级争得荣誉

接下来,再对天气或地点以及他们跑步的情形进

行描写。这样相比一开头就说跑步的事,就不会那么突

兀。对于后来出现的人物,也同样可以插入一段,交代 人物出现的原因。 比如,第二幅图出现一个骑脚踏车的男孩。笔者在 作文课堂上,让学生们展开联想,想象这个男孩和之前 两个人物的关系,以及为什么他会来公园骑脚车。有学 生说这个男孩和跑步的两个孩子是朋友(人物关系); 他平时就很喜欢炫耀(性格);他的脚踏车是新款;脚 踏车是他得到的生日礼物(背景);他很想在朋友面前 展示他高超的骑车技巧等等。这些“人设”都可以安插

对话/心理活动点题、结尾总结主题等等。

然而主题通常都是围绕故事情节和人物言行体现 出来的。因此,学生可以尝试以“人设”来突出文章主 题。

例如,故事是关于拾金不昧的,那么可以设定人 物现在是个诚实的人,但他以前并不诚实,常常捡到东 西就占为己有(简单举例)。他之所以现在变诚实了, 是因为发生了一件事,改变了他,“让他明白了只有诚 实的人才会问心无愧,诚实的人也会得到别人的信任和 尊重”。然后再叙述故事,在写故事过程中就可以相机 加入一些人物心理挣扎的描写,以及人物如何做选择, 结果人物因为诚实得到了表扬,获得了大家的信任。这 样的“人设法”实际上是以对人物的设定为引,倒叙故 事,配合多次点题,使整篇文章为一有机体。

3. 借“人设”操练“设置悬念”“欲扬先抑”“铺 垫”“衬托/对比”“首尾呼应”等写作技巧

3.1 “人设”与“设置悬念”

“人设”的设置,有利于在写作中“设置悬念”。 “设置悬念”是我们在记叙文中常见的写作手法。作者 可以通过在文章的某一部分设置一个疑问或矛盾冲突, 以造成读者某种急切期待和热烈关心的心理3。

例如,在一篇反映见义勇为主题的作文中,学生 以人物开头法来介绍主人公是个见到蟑螂都会吓得大声 尖叫的孩子,常常被同学们嘲笑是胆小鬼。但最近同学 们都把他奉为偶像,成为大家心中的“超级英雄”,这 是怎么回事呢?这种人物形象的冲突,引起了读者的好 奇,读者便会带着疑问读下去。

另一个例子是《欢乐伙伴》五上的一篇看图作文。 第一幅图中,妈妈生病卧床。在讲解时,笔者引导学生 思考主人公的妈妈是个什么人设。有个学生结合自己妈 妈的生活实际,写图画中的妈妈是个勤劳的家庭主妇, 主人公每天回到家都会看到餐桌上摆着食物,妈妈不是 在洗衣就是在打扫房间。但是那天,主人公回到家却发 现家里安安静静,餐桌上没有准备好的食物,家里也没 有打扫过。为什么会这样呢?妈妈在哪儿呢?由此设置

在中学高级华文一上课文《母与女》中,作者采用 了欲扬先抑的手法,先刻画了人物土气庸俗、爱炫耀的特

点 8,作者也似乎表现出自己对这位母亲毫无好感。然而 后文却以各种动作描写来描写母亲如何无微不至地照顾自 己的女儿,体现本文的主题——母爱很伟大。在思考写作 手法时,作者明知本文最终的目的是歌颂母爱,主人公的 人设应是疼爱女儿的母亲,但却以庸俗的妇女这一人设先 入为主。这样欲扬先抑的处理,让两种截然不同的人设以 峰回路转的方式呈现在读者眼前,不仅更加突显了主题, 也让人感受到土气和庸俗都挡不住母爱的光辉。 再比如,上一小节的举例中,作文主题是见义勇 为。主人公的出场人设是身材矮小的胆小鬼,连在全班同 学面前朗读课文的勇气也没有。但是后来他为了保护小同 学,勇敢地站出来,对抗学校的小霸王。他不怕威胁、为 弱小伸张正义,成了同学们眼中的“超级英雄”。虽然他 仍然还是那个看到蟑螂就大声尖叫的孩子,但是在同学 们的心中,他的形象却变得很高大。这种人设的对比突 出了文章的主题,也让人物形象变得更加鲜明,达到了 欲扬先抑的效果。

3.3 “人设”与“铺垫” “铺垫”作为一种写作手法,通常在记叙文中是为 人物或事件提前做的基础性描写,让后文的意思表达的 更清楚、更形象 5。比如某年小学毕业会考的看图作文, 图画中一个女生吃饭时,功课纸从文件夹中滑落。学生 在写这个场景之前可以制造女生的人设——她是个大大 咧咧的孩子,常常丢三落四,虽然家长老师再三叮嘱她 做事要小心,她却不放在心上。这天早上,她匆匆收拾 好书包,把功课一股脑塞进文件夹里后,就像平时一样

笔者相信,除了上述的举例,人设可以应用于更多 的写作技巧操练,欢迎老师和同学们在实践中思考和应 用。

4.鼓励创新,给学生提供想象空间,提高学生叙事 能力。

学生应具有更活跃的创新能力,我们也应该抓住 机会鼓励学生创新。例如,看图作文,“我手写我见” 只是最基本的写作要求,笔者认为就算学生做到了这一 点,文章读起来也是比较枯燥或千篇一律。要让自己写 的看图作文与众不同、生动有趣,就需要发挥想象力, 补充图画之外的内容。

笔者发现高年级英文的看图作文,常常是给学生三 幅看起来毫不相关的图画,让学生发挥想象力,写出符 合给定主题的记叙文。在笔者看来,这种题目没有设定 主要故事线索,有着相当的难度,但是我们的学生却常 常能写出生动有趣、内容丰富的文章,着实令人佩服。 笔者相信,这种有大幅度留白的作文题给了学生很大的 想象空间,因此创意写作训练在英文作文教学中必然十 分重要。

华文的看图作文虽给定了故事线索,我们仍然应 该鼓励学生观察、思考,并发挥想象力,让发挥创意成 为一种自然,这也是素质教育在华文教学中的一种体 现。“人设”写作法是个机会,我们可以从简单的尝试 开始,这或许可以成为创意写作的垫脚石。

2. 在写作时,根据主题定人设

学生可以根据题目要求的主题(命题或情境)或自

己设定的主题(看图或完成文章)来定人设。 指导看图作文时,我们通常会鼓励学生给自己的 作文立一个积极正面的主题。这个主题通常是赞扬主人 公某种美德,或者主人公得到一个教训。学生可以在设

立主题之后,开始思考人物个性、品德、习惯等等和主 题的关系,从而达到渲染主题的作用。例如,《欢乐伙 伴》六下高华第十课看图作文,主题是爱护公物。学生 在“人设”讨论的时候,就根据图画内容和主题提出了 以下几点思考: 人物喜好:喜欢读书(书虫);喜欢研究恐龙 人物特点:有些自私;做事缺乏思考(不顾后果); 平时不爱护公物;能知错就改 人物关系:家里有个年幼的弟弟,弟弟还不会认字 其中,学生提出的主人公“自私”“不爱护公 物”的特点就是根据主题来设定的。先做负面的人设 安排,有了这样的设定,在叙述故事的时候,可以通 过人物的心理活动,来展现一个不爱护公物的孩子会

怎么看待撕书本这件事。之后再通过主人公犯错后的 自我反省,以及对公物看法的改变,让主题更突出。

3. 人设源于生活

在讲解课文的时候,可以让学生找找身边同学身 上是否有主人公的影子,这样的人设源于生活,让学生 更容易了解。 比如,笔者教五年级时,班里来了一位从外国转学 来的同学。在教《感谢左手》 7的时候,我们就采访了那 位新同学,让他谈一谈刚来学校的感受。他说到自己刚 来时会在校园迷路,没有朋友很孤单,有时会害怕,尤 其是怕别人说他很笨。同学们听了后,联系课文中的描

时候会提供一些例子,让学生思考对话的作用,以及 如何合理设计人物对话。在高年级时,我们可以训练一 些颇有难度的写作技巧,比如设置悬念、对比、铺垫等 等。这时,我们可以根据所要练习的写作技巧来制造人 设。

比如,在《欢乐伙伴》高华六下十一课的作文中, 笔者鼓励学生使用“设置悬念”的写作技巧。这篇命题 作文题目是《这份礼物改变了我》 7 ,为了练习设置悬 念的技巧,笔者建议学生创造“我”以前较为负面的 人设,并把人设反转放在开头交代,也就是直接说明 “我”在短短的时间内发生很大变化——人设从负面转 成正面,由此设置悬念,让读者带着问号来读文章,尝 试问自己为何一份礼物能改变这个人。例如有个学生写 的作文是关于自己之前没有时间观念,常常迟到,突然 一天他就再也不迟到了,再解释自己不迟到的原因是收 到了生日礼物——“一块手表”。还有个学生第一段写 自己喜欢打游戏,不喜欢读书,后来却突然变得很爱读 书,整天捧着小说读。大家对她的改变都很惊奇。设置 了这个人设转变的悬念后,作者再来交代原因是自己生 日那天收到一本很精彩的书,这本书给她带来了极大的 乐趣,于是对阅读的看法有了改变。

可见,写作技巧的选择也会引发设计人设的思考及 选择。我们鼓励学生在写作文时练习并采用不同的写作 技巧,当学生掌握一定的写作技巧,且能熟练应用,相 信他们写出的作文一定更精彩。

结语

人设作为一个新型网络用语,越来越为人所知。笔 者利用人设作为作文教学上的尝试,欲赋予这个词语更 大的使命。笔者希望未来有机会能和老师们共同探讨人 设在作文教学上更广泛的应用,也盼望学生因此对写作 更有兴趣,成为更具创造力的写作者。

参考资料:

1. 百度百科词条“人设”。https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E7%89%A9%E8%AE%BE%E5%AE%9A/ 10513948?fromtitle=%E4%BA%BA%E8%AE%BE&fromid=1928098 [最后浏览日期:15/12/2022]

2. 鲁迅《鲁迅小说精选》。南昌:二十一世纪出版社,2012

3. 百度百科词条“设置悬念”。https://baike.baidu.com/item/%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%82%AC%E5%BF %B5 [最后浏览日期:15/12/2022]

4. “欲扬先抑”《先抑后扬手法的作用和例子》。https://www.zqnf.com/zuowen/a/158.html [最后浏览日 期:15/12/2022]

5. 百度百科词条“铺垫”。https://baike.baidu.com/item/%E9%93%BA%E5%9E%AB [最后浏览日期:15/12/2022]

6. 百度文库“衬托和对比”。https://wenku.baidu.com/view/0362ea4f2e3f5727a5e9625d.html?fr=search-1-wk_ sea_vip-income2&fixfr=v6Q6QAjkZuUyLsflA8j0ug%3D%3D [最后浏览日期:15/12/2022]

7. 《欢乐伙伴》5A、5B、6B (小学华文课本)。新加坡:新加坡课程规划与发展司。

8. “母与女”,《中学华文课本》一上(2011版)。新加坡:新加坡课程规划与发展司,页58。

(learning stations),为学生进行差异教学,更有效地 促进学生口语的学习。 参与研究的团队于2022年对裕廊先驱初级学院80 名修读H1华文的学生进行了一次教学实践。目的是探讨 教师能否采用学习站模式,根据学生的准备度与学习需 求,进行混合式学习活动,提升学生学习口语的效益。

成学生学习平台 (Student Learning Space, SLS)上 的学习任务,此为第一个学习站。当学生回到课堂上 课时,教师会根据学生学习的准备度和需求安排他们到 第二个学习站,完成不同的学习任务。来到第三个学习 站,每一位学生将向同侪和教师展示所学。他们也将通 过自我或同侪评估和教师的反馈增进其学习效果。学生 在课堂的学习任务以自主学习为主导,教师则在过程中 扮演着监督、协调的角色,并在最后一个学习站为学生 总结主要学习点,讲评各组的表现。 2.2 差异教学的调节器 此次研究在学习站的任务设计中运用了美国教育学家 卡罗·安·东尼森(Carol Ann Tomlinson,2014)的差异化 教学概念中的调节器(Equalizer)工具。根据卡罗的解释, 这个工具犹如音响系统上那一排音质调节器。在播放不同 乐曲时,可以个别移动调整这些按钮来获得最佳音效。在 差异化教学的课室中,教师可以根据不同学生的准备度来 适度地调整教学活动,如学习任务来提高学习效益。 研究团队根据学生的准备度与学习需求,对学习任务 的“难易度”“性质”“范围”等做出适度的调整,让学 习任务更符合学生不同的学习能力和起点。在学习站任务

距。他们提出三个促进有效反馈的重要问题:1. 我要去

哪里(清楚目标是什么)2. 我已取得哪些进展(比较目

前的表现和目标的差距)3. 我下一步该怎么做(如何采

取行动缩小差距)。通过学生的自我反思以及教师的有 效反馈,学生在学习时会调整学习,使学习更加有效, 达到预期的目标。

研究团队重视有效反馈这一环节,建议教师在不同

的学习站给予个人或小组具针对性的反馈,指导学生针 对以上三个问题自我反思,确定自己的目标、进度与如 何进步。这么一来,学生也会对自己的学习更有自主权。

三 研究设计

3.1 研究课题

高中H1华文课程注重培养学生运用口语的能力,

其中包括在学生的先备知识与技能的基础上,进一步强

化他们的表达能力。研究团队在进行口语教学时所面对

的挑战之一就是同一个班级的学生有不同的口语表达能 力。学生能力差异化说明教师需要依照学生的准备度和

学习需求采取差异教学,以达到预期的学习成效。本次 研究的课题为:教师采用学习站模式,根据学生的准备 度与学习需求,进行差异教学,通过线上和线下的学习 活动,提升学生学习口语的效益。

3.2 研究对象

此次教学实践的对象为裕廊先驱初级学院高一H1CL 华文班的学生。研究以5个班的学生为主要对象,参与的 学生总人数共80人,每个班级的学生有不同的口语表达 能力。负责教学实践的是执教这5个华文班的的华文教 师。在进行教学前,研究团队与执教教师讨论学习站的

头报告录音评估学生的口语表达能力和报告内容的完整 性。这是为了了解学生的准备度和学习需求,为他们在 下一堂课的同步学习活动进行差异教学。 差异教学概念将在第二个学习站体现出来。这个设 在课堂的第二学习站会根据学生准备度和学习需求而安 排不同的学习任务。教师会明确说明学生具体的学习任 务与完成步骤。学生或被分配协作学习任务,即与组员 共同完成任务建构知识,或接受教师的指导独自完成学 习任务。教师会对学习任务的“难易度”“性质”“范 围”等做出适度的调整,让学习任务更符合学生不同的 准备度与需求。若某一组学生在课前提交的口头报告录 音没有达到预期的学习目标,教师会对这组学生的口语 学习进行个别指导。这组学生甚至会被要求改进或重新 录制口头报告作业。这是确保这组学生能掌握一定的口 头报告能力。 2 至于能达到预期学习目标的学生,教师 会考虑他们的学习需求,让他们通过小组讨论活动,对 已知的课题作进一步探讨以建构新知识,或对具有挑战 性的口头报告题目进行讨论。同侪之间的讨论亦可增进 学生们的口语互动能力。 3 他们之间的讨论结果可记录 在网上具有共享功能的谷歌简报(Google Slide)上。 教师可以通过学生的讨论记录掌握学生的学习成果,并 提供促进小组讨论进展的建议。学生在课堂的学习任务 以自主学习为主导,教师则在过程中起着监督、协调与 促进的作用(见附录一:教学实践中第二学习站的任务 示例)。

无论学生在第二学习站被分配到什么学习任务, 他们都需要在第三学习站展示其学习成果。小组可以借 助谷歌简报,派一个代表在班上展示其讨论结果。针对 学生的学习成果,教师会给予个人或小组具针对性的点 评,如指导学生为其口头报告内容进行思考、提供可促 进口语表达的策略、引导他们从不同的角度来看待课题 等。教师也鼓励学生对彼此的学习成果进行互评,以增 进学习效益。

五 教学实践成果与分析

5.1 学生反馈

研究团队在教学实践后对80位学生进行问卷调查,

教师总结主 要学习点, 重申学习目 标和补充学 习资料。 表一:学习站总览 生对进行评估还是缺乏信心,还是会依赖教师评估学习 成果,给予反馈。这些都促使研究团队重新思考,并提 出改善建议。

以了解学习站模式对提升口语学习效益的作用。根据问 卷调查的结果,多数学生(92%)认为学习站对其口语 学习效果起着正面的作用。学生非常清楚教师为他们安 排学习站的目的和学习目标,并从这个学习过程中掌握

了提升他们口语能力的方法,如报告的呈献、内容组织 等。通过对课堂学习活动的观察,研究团队发现多数学 生积极地参与“学习站”的任务,他们都会非常专注地 完成被分配的任务并乐意和同侪互动,协作学习。在这 过程中,学生也会主动向老师请教他们在学习任务中碰 到的问题。学生对学习过程最感兴趣的部分莫过于他们 有机会在课堂上展示所学,汇报他们的学习成果并从中 得到及时的反馈。

六 优化教学设计的建议

此次教学实践是针对学生的准备度和学习需求而设 计,希望学生能通过具差异性的学习站,挑战符合自己 能力的学习任务,提升口语能力。研究团队经过这一轮 的教学实践后,根据学生与教师的反馈,提出了以下优 化教学设计的建议。

6.1 课前:第一站(异步学习) 教师可为学生设计学习指南。学习指南展示课程总 览(以课题为单位),明确列出SLS平台上教学配套的学 习目标,说明任务要求与完成任务的具体步骤,并附上 相关及额外学习资源的链接。教师也可提供平台,让学 生提出困惑的部分(困难或挑战),让教师在课堂上可 做针对性的解答与指导。

是什么)2.我已取得哪些进展(比较目前的表现和目标的 差距)3.我下一步该怎么做(如何采取行动缩小差距)。 教师可以随机检查各组任务的完成度,或预先录制参考答 案、范例,附上二维码供学生扫描参考,进行自我评估。

6.3 课后:最终学习站(异步学习)

在完成一堂口语课的教学后,教师可让学生完成 321课后反馈,即:三件我学到的事情,两件我觉得有趣 的事情,一个我仍然存疑的问题。这让学生进行反思的 同时,也让教师从学生那里得到反馈,以便规划接下来 的口语教学活动。教师也可以鼓励学生在反思后,加入 教师与同侪的建议,进行修改、完善自己的学习成果。

七 结语

裕廊先驱初院的学生对学习站这一学习模式并不陌

生,他们在其他科目(尤其是理科)的课堂上都有类似 经验。但在H1华文课时使用学习站模式是研究团队的初 次尝试。对于此次的教学实践,学生和教师都给予良好 的评价。研究团队也收集学生与教师的反馈,并深入探 讨教学模式,提出了优化教学设计的建议。 总的来说,混合式学习已成为现今教学的常态, 差异教学也能更好地促进学生的学习。以上的教学设计 不只适用于口语训练,教师也可以尝试扩展到其它语言 技能(如写作)的培养。教师们要不断反思,针对学生 的差异性,改善教学设计,更有效地调动学生的学习, 提升学习效率。教师也可借助教学团队的力量,齐心协 力,一起探讨、实践,提升教与学的质量。

参考文献:

1. Catlin R. Tucker, Balance with Blended Learning: Partner with you students to reimagine learning and reclaim your life. California: Corwin Press, Inc., 2020.

2. Hattie, J., & Timperley, H.,“The Power of Feedback,” Review of Educational Research, 2007, 77(1), pp. 81-112.

3. Sadler, D., “Formative assessment and the design of instructional systems,” Instructional Science, 1989, 18(2), pp. 119-144.

4. 陈广通,“如何通过形成性评价培养学生自我调节 的学习能力--以2021中学华文课程为例”, 《华文老 师》,2021,期5,页14-18。

5. 伍绍扬,彭正梅,“迈向更有效的反馈:哈蒂‘可见 的学习’的模式”, 《开放教育研究》,2021,卷27, 期4,页27-40。

6. 张碧珠等译,Carol Ann Tomlinson原著,《能力混合 班级的差异化教学》,台北:五南图书出版股份有限 公司,2014。

7 林筱真、刘昶、林依桦“采用协作学习与鹰架教学的 H1华文看录像会话教学实践——以先驱初级学院为 例”,《教研相长——华文作为第二语言之教与学论 文集》(电子书),2020,期34。

E:冠病爆发初期,新加坡曾经采取阻断措施。能讲一讲你在那段 时期的经历吗?

R:我国能够应对冠病疫情带来的困难和挑战。有人不同意这个看 法,你要如何回应?

S:在应对冠病疫情方面,我国是否可以做得更好?

《华文老师》真诚向广大华文老师、研究人员以及关心华文教育的社会 各界人士征稿。凡反映一线华文教学实况之文章,均无任欢迎。

邀稿要求:

字数: 2 000-5000 个人资料: 中英文姓名、任职机构、职衔、联系方式 截稿日期: 2023年5月1日 来稿请电邮: gao_song@moe.gov.sg