EL AGRÓNOMO COMO “DIRECTOR DE ORQUESTA”

DE DATOS

Por: Ing. Agr. (MSc.) Fernando Scaramuzza

EL LOTE y

Pará y pensá

Cuando era chico una de las frases más repetidas por mi viejo hacia mi era “pará y pensá”. Hay meses que parecen un día y días que parecen meses, y desde las elecciones a la legislatura bonaerense (a uno le gustaría que fuera insólito) transcurrió más o menos un año; conviene parar y pensar: ¿cómo llegamos hasta acá? Algunos datos que no admiten discusión:

1. La economía argentina es bimonetaria, esto quiere decir que la unidad de cuenta para medir la rentabilidad de su capital de todos los actores que hacen transacciones es el dólar: necesitan que sea estable para animarse a desarmar “el canuto” en moneda dura para hacer negocios en pesos sin temor a que el riesgo cambiario les dará menos “canuto” cuando vuelvan moneda dura. A su vez, si está estable no hay necesidad de corregir el precio en pesos para compensar una devaluación que no hubo, al estar estable.

2. Entonces, atrasar el tipo de cambio tiene dos consecuencias positivas claras: a) funciona como ancla nominal para todos los agentes de la economía no suban los precios y acelera el proceso de desinflación y b) genera un aumento del poder adquisitivo en moneda dura de la población. El gobierno atrasó el tipo de cambio, lo atrasó mucho: prueba de esto es que depreció más de un 25% en menos de 45 días.

3. Para atrasar el tipo de cambio recurrió primero a una fuerte restricción cuantitativa del dinero a la que sumó tasas de interés muy altas y estas en los últimos dos meses las incrementó al infinito. Esto aumentó el costo de hacer negocios y por lo tanto los disminuyó.

4. Una cosa es la variación del tipo de cambio (que el gobierno “congelo” evitando que se moviera) y otra es el nivel: una vez que “no se mueve” cuán caro estaba Argentina frente al resto del mundo. Desde más o menos febrero de este año el país estaba carísimo en dólares y solo se puso más y más caro. Para peor: todos los agentes empezaron a notar que una devaluación

era inminente porque la situación parecía insostenible, con lo cual disminuyeron al máximo el rimo de hacer negocio y empezaron a “pasarse a moneda dura para rearmar el canuto”. El resultado de todo esto es que la economía dejó de crecer. Todas estas son las consecuencias negativas de atrasar el tipo de cambio.

5. El Presidente no tiene ni gobernadores ni senadores de su partido y muy pocos diputados. Estas elecciones de medio término no alteraran ese hecho, ni para peor ni para mejor.

6. Un ordenador fundamental de la política es la expectativa de que el actual Presidente tenga chances ciertas de reelegirse. En Argentina la institucionalidad es lamentablemente muy débil y al sistema actual le cuesta mucho no canibalizar a un Presidente que perdió sus expectativas de reelegirse.

7. Un partido político argentino que tiene un piso de votos superior al 35% tiene al default de la deuda estatal como punto principal y permanente de su programa de gobierno; uno de sus principales dirigentes, luego de ganar las elecciones legislativas provinciales en la provincia en la que sistemáticamente es favorito, se transforma en candidato presidencial ganador (esto último es insólito al cuadrado). Para que no queden dudas de que el default es el eje de su programa de gobierno, el virtual candidato ganador lo dice explícitamente en su primera entrevista televisiva, una semana después de ganar las elecciones. Eso es, con todas las letras, el famoso “riesgo Kuka”. Es obvio que existe.

8. Las corridas cambiarias son dinámicas dominadas por el pánico.

Todos estos son datos que no deberían sorprender a ningún observador de la realidad argentina. Cada uno de ellos es información imprescindible para hacer política económica, En el año 2025 no son una sorpresa, no son un cisne negro.

Al atrasar brutalmente el tipo de cambio el gobierno se expuso a una corrida cambiaria; el pánico no escucha tecnicismos, requiere de medidas de una contundencia y simplicidad poco común. Que el Secretario del Tesoro norteamericano primero y el Presidente de Estados Unidos luego digan que apoyan totalmente al gobierno de Milei y que harán lo que sea necesario para que su programa sea exitoso es de las pocas acciones que pueden parar el pánico de manera casi instantánea. Creo que ningún argentino, ni siquiera el propio gobierno, es realmente consciente de lo inéditos que fueron los acontecimientos del lunes y hoy martes.

Con el pánico fuera de escena gracias al gobierno norteamericano, una baja transitoria a 0% de los derechos de exportación garantizaría que se vendan los 7.000 millones de dólares que hay en granos (hay un poco más que eso, solo un poco) o se adelanten las ventas que faltaran; posiblemente generando un “efecto puerta 12” muy poco saludable para el normal funcionamiento del mercado. El gobierno cada vez abre más la discusión para una eventual disminución o eliminación de las retenciones. Lo único que es seguro es que con Kicillof no se van.

Nadie quiere vivir en un país con corridas cambiarias, efectos puerta 12, nadie (normal) quiere vivir en un país que se defaultea su deuda cada cuatro años. El gobierno acaba de comprarse una segunda vida a un costo enorme, aún difícil de dimensionar; todos esperamos que no vuelva a exponerse solo a una situación en la que se queda con tan poco margen de maniobra. Las balas de plata son efectivamente eso porque son pocas y quedan al menos dos años.

Por Iván Ordóñez Economista especializado en Agronegocios

3.

El lote y la góndola

Pará y pensá

Por: Iván Ordóñez

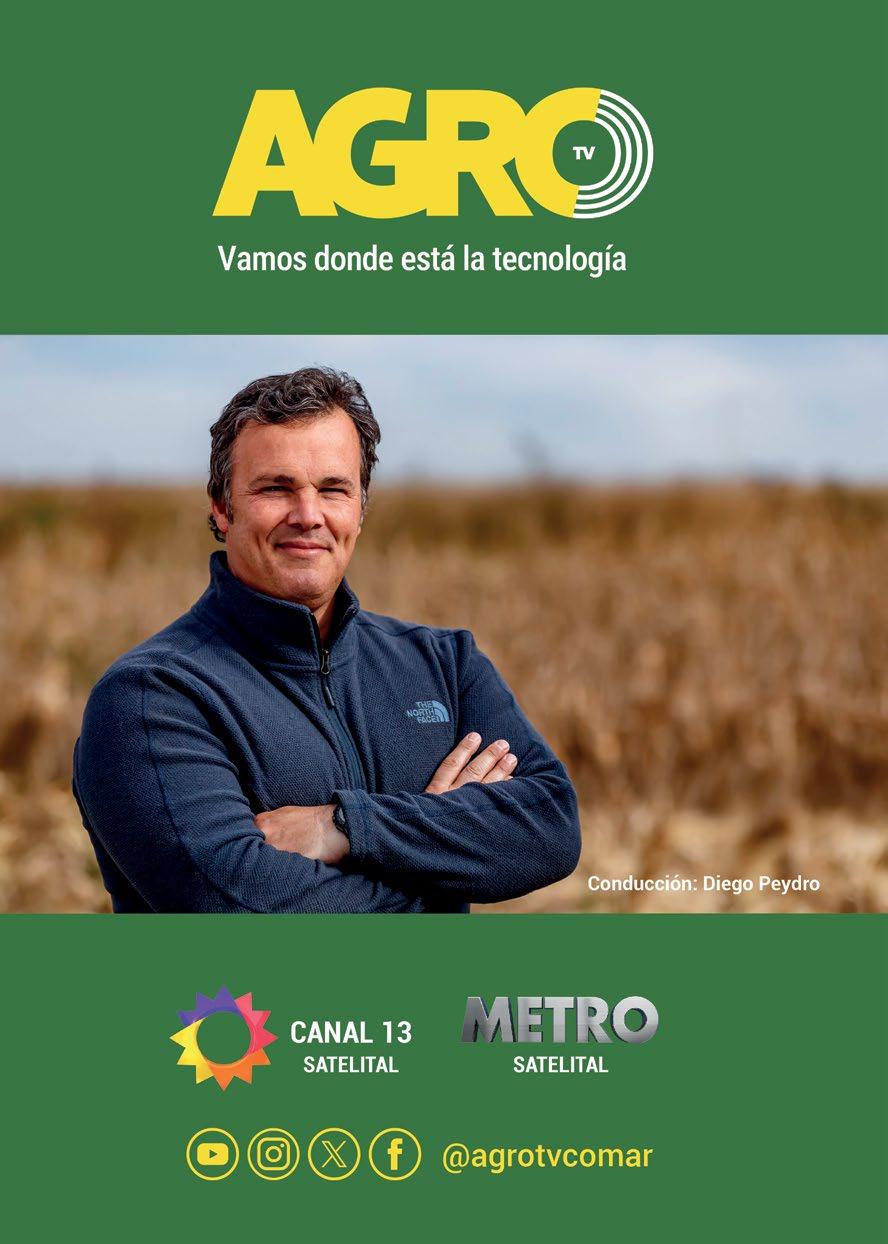

4. Sumario

6. Editorial

Nuestra misión

Por: Juan Carlos Grasa

8. Investigación

La inoculación-Una alianza silenciosa que sostiene el éxito del cultivo de soja

Alejandro Perticari, Carlos F. Piccinetti y Martín Díaz-Zorita

16.

Informe

Adelaida Harris: la visionaria que adelantó el futuro del agro argentino

Por Carlos Becco

18.

Las 31 de BASF a Claudio González, titular de Rizoma

20. Investigación

Dosis mínima de Clethodim para control de rebrotes de rizoma de Sorghum halepense resistente a Glifosato

Por Ignacio Lo Celso

26.

El Quincho de Horizonte by Kioti

El Quincho previo a la primavera

Por: Juan Alaise

30.

Mano a mano con Fernando Porcel, Gerente Comercial de Apache. “No fui a vender fierros, fui a sembrar la SD a África”

Por Sebastián Nini

34.

Investigación

Estrategias de Fertilización en SOJA

Por: Gustavo Ferraris, Carolina Estelrich, Andrés Llovet, Gonzalo Perez, David Melion, Fernando Fernandez, Guadalupe Telleria, María Paula Melilli, LisandroTorrens, Romina San Celedonio, Gonzalo Santia, Fernando Jecke, Jorge Zanettini y Gabriela Dubo (Ex Aequo)

38.

Investigación

AGRICULTURA DE PRECISIÓN en Argentina

Por Fernando Scaramuzza

44.

Entrevista a Mauricio Groppo

Presidente de la Asociación Argentina de Brangus

Por Sebastián Nini

48.

Informe

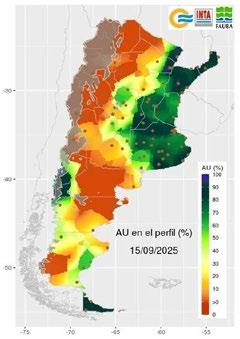

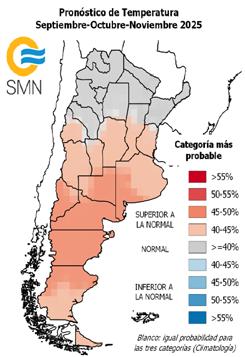

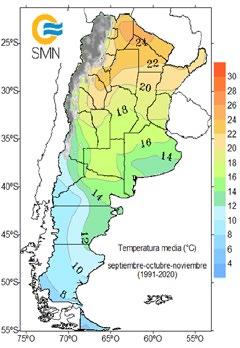

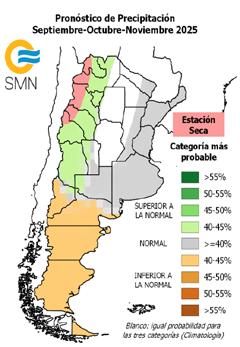

Primavera, podremos aprovechar los excesos?

Por Matías Cambareri

54.

Informe

De costo a recurso: la nueva economía de los residuos orgánicos

Por Gastón Borgiani

60.

Mercados

China, biodiésel y clima: las claves que sostienen al mercado de soja

Por Sebastián Salvaro

62.

Informe

Del Modelo Familiar al Intergeneracional Una Hipótesis sobre el Futuro Empresarial

Por Alberto Galdeano

64.

Nueva Generación

Joaquin Lesser “Con perfiles cargados, es momento del maíz”

Por Juan Alaise

68.

Informe

Haciendo un campo limpio

70.

Corporate Plataforma PUMA adquiere ILABS

72.

Informe

La Conservación Eficiente del Girasol en Silo Bolsa: Claves para el Éxito

Por: Leandro Cardoso, Ricardo Bartosik, Diego de la Torre, Bernadette Abadía y Giselle Maciel

76.

Informe

Del apretón de manos al emoji en las ventas agrícolas

Por: Mariano Larrazabal

80.

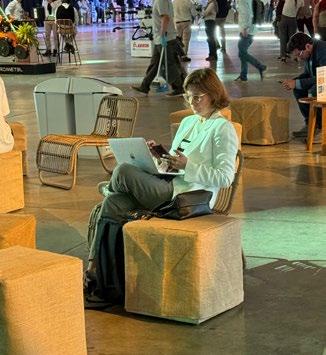

Actualidad

AGROMIRA 2025

Por Carlos Vidal

84.

Informe

Del campo a la mesa: cómo cuidar lo que producimos en el agro moderno

Por Rodrigo Longarte

86.

Vidriera

90.

Evento ACSOJA

92.

Evento

EDITORIAL

Nuestra misión

De cara a una nueva campaña, abordamos este numero de Horizonte A con un dossier de Soja, cultivo que siempre tiene un lugar en el planteo productivo argentino. Además, el girasol, el maíz y la ganadería, tienen su lugar en estas páginas.

En un mes convulsionado por la realidad del país, la coyuntura de las elecciones de medio término ganan protagonismo en las noticias de actualidad, pero no debemos dejar que lo urgente se lleve puesto todo el esfuerzo que el argentino promedio hace día a día para sostenerse, proyectar y crecer en un marco difícil de manejar. Nuestra misión es poder darle al productor buena información, con datos que le permitan conseguir buenos planteos y mejores rindes, para eso aquí compartimos la #191-

En esta edición Gustavo Ferraris y equipo, nos cuentan sobre estrategias de Fertilización en soja.

Leandro Cardozo del INTA Balacarce, desarrolla La Conservación Eficiente del Girasol en Silo Bolsa: Claves para el Éxito. Y nos detalla sobre el 2do Congreso de Silo Bolsa que se llevará a cabo en Balcarce, los días 15, 16 y 17 de octubre.

Díaz Zorita y equipo nos cuentan sobre La inoculación, una alianza silenciosa que sostiene el éxito del cultivo de soja. “En la Argentina, resulta indiscutible la contribución de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) en simbiosis con rizobios” afirman.

“Las 31 de BASF” a Claudio Gonzalez, Titular de Rizoma, quien afirma que La Agricultura de Precisión fue el avance tecnológico que más lo sorprendió.

Ignacio Lo Celso desarrolla un artículo sobre Dosis m í nima de Clethodim para control de rebrotes de rizoma de Sorghum halepense resistente a Glifosato.

La agricultura de precisión en Argentina pasó de equipos a gestión integral de datos. Fernando Scaramuzza nos pone al tanto sobre Agricultura de Precisión en Argentina. Desde la incorporación tecnológica hasta la estrategia de datos.

El Quincho de Horizonte by Kioti, el de la primavera, con invitados de lujo: Soledad Ruvira, Juan Manuel “Rifle” Varela, Marcelo Mc Grech y Juan Giustetti. Una cena con charlas que llegan al corazón.

De la mano de Sebastian Salvaro, los mercados. China, biodiésel y clima: las claves que sostienen al mercado de soja.

“No fui a vender fierros, fui a sembrar la SD a África” El Mano a mano con Fernando Porcel, el Gerente Comercial de Apache y su experiencia con el grupo de argentinos que llevó la siembra directa a África.

Y como siempre, las entrevista, actualidad, lanzamientos, ganadería y mucho más!

Espero supere expectativas! Hasta el próximo numero!

STAFF

DIRECTOR RESPONSABLE PROPIETARIO

Juan Carlos Grasa juancarlos@horizontea.com

COORDINACIÓN GENERAL

Verónica Varrenti veronica@horizontea.com

ASESOR LETRADO

Raúl Emilio Sánchez

COLUMNISTAS

Iván Ordóñez

Matías Cambareri

Sebastian Salvaro

COLABORADORES

Alberto Galdeano

Alejandro Perticari y Andrés Llovet

Bernadette Abadía

Carlos Becco

Carlos F. Piccinetti

Carlos Vidal

Carolina Estelrich

David Melion

Diego de la Torre

Fernando Fernandez

Fernando Jecke

Fernando Scaramuzza

Gabriela Dubo

Gastón Borgiani

Giselle Maciel

Gonzalo Perez

Gonzalo Santia

Guadalupe Telleria

Gustavo Ferraris

Jorge Zanettini

Juan Alaise

Leandro Cardoso

LisandroTorrens

María Paula Melilli

Mariano Larrazabal

Martín Díaz-Zorita

Ricardo Bartosik

Rodrigo Longarte

Romina San Celedonio

DISEÑO

HA EDICIONES

011-3768-0560

FOTOGRAFÍA

Martín Gómez Álzaga martinfotografo@gmail.com

Jorge Gruppalli jorgegruppalli@yahoo.com.a

María Cristina Carlino Bajczman cbajczman@fibertel.com.ar

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD info@horizontea.com

Av. Santa Fe 4922 piso 2º A -(1425) CABA Tel.: (011) 3768-0560 info@horizontea.com www. horizonteadigital.com

de

N° Prop. Intelectual 52705116 SSN - 1668-3072

La inoculación Una alianza silenciosa que sostiene el éxito del cultivo de soja

Por: Alejandro Perticari1, Carlos F. Piccinetti2 y Martín Díaz-Zorita3 1EEA INTA San Luis, 2IMyZA INTA, 3Facultad de Agronomía UNLPam-CONICET

La inoculación de soja en la Argentina es una práctica consolidada y estratégica para sostener la productividad del cultivo y así lo refleja y expresa el Dr. Fernando Garcia al prologar el libro sobre la “Importancia de la inoculación de soja en la Argentina” (Perticari et al. 2025). Esta publicación integra aportes agronómicos y microbiológicos para comprender mejor su impacto, compilando experiencias y resultados elaborados por especialistas de distintas regiones bajo condiciones extensivas de producción. Los ensayos abarcaron diversas ecorregiones (NOA, NEA, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y San Luis) y contaron con la participación de profesionales del INTA, universidades y empresas productoras de inoculantes en el marco del Proyecto Inocular. En este artículo se presenta y discute un análisis integrado de dichos registros, destacando que la inoculación constituye no solo una recomendación técnica, sino también una inversión estratégica para la productividad y la sostenibilidad de la agricultura argentina.

Las evaluaciones del Proyecto Inocular, junto con otras investigaciones locales, evidencian que en los primeros años de la expansión agrícola sobre suelos sin antecedentes de soja el cultivo respondió positivamente a la inoculación con rizobios, mostrando mejoras en indicadores de nodulación, crecimiento, componentes del rendimiento y fijación de nitrógeno (Perticari et al., 1998a y 1998b). Posteriormente, en estudios realizados entre las campañas 2000 y 2019 en lotes rotados con soja, se detectaron en los suelos poblaciones naturalizadas de rizobios capaces de nodular este cultivo. Las concentraciones de unidades formadoras de colonias de rizobios infectivos oscilaron entre 1 × 10³ y 1 × 10⁶ por gramo de suelo seco, valores consistentes con los reportados previamente por Piantanida et al. (1983 y 1991) en condiciones similares.

En trabajos desarrollados por el IMyZA en INTA Castelar se evaluó la capacidad simbiótica de cepas aisladas de diferentes suelos, concluyéndose que, si bien la mayoría presentaba adecuada capacidad de nodulación (infectividad), la eficiencia en la fijación de N₂ resultó variable (Perticari et al., 2003). Además, los ensayos a campo mostraron que las respuestas a la inoculación no se correlacionaban directamente con la cantidad de rizobios naturalizados presentes en el suelo, lo que sugiere que factores edafoclimáticos, junto con la capacidad fijadora específica de las cepas, influyen de manera determinante en las respuestas observadas (Perticari et al., 1998b y 2002). Finalmente, en estudios bajo condiciones controladas de

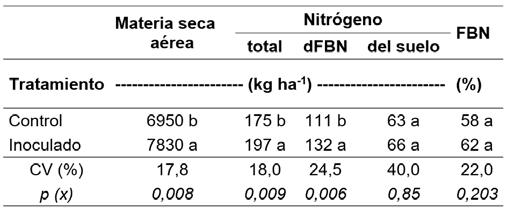

Tabla 1. Contribución de la inoculación al nitrógeno en cultivos de soja en sitios con nodulación naturalizada. Promedio de 9 ensayos en Alberdi (Buenos Aires), Runciman, Cañada de Gómez, Casilda y Oliveros (Santa Fe), Huinca Renancó y Jesús María (Córdoba). Adaptado de Piccinetti et al., 2011. dFBN; nitrógeno derivado de la fijación de N2, del suelo: nitrógeno aportado desde el suelo, CV: coeficiente de variación, p: nivel de significancia de la diferencia entre tratamientos. Letras diferentes en sentido vertical indican diferencias entre tratamientos.

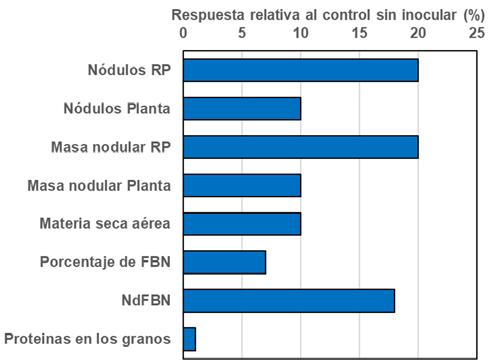

Figura 1. Aporte relativo de la inoculación sobre la nodulación, el crecimiento y el nitrógeno en cultivos de soja. Promedios de resultados de evaluaciones del proyecto Inocular en lotes con antecedentes de soja en rotación. RP: Raíz principal, Planta: raíz principal y laterales, NdFBN: porcentaje de nitrógeno derivado de la fijación biológica.

Imagen 1. Cultivo de soja sin inocular (izquierda) e inoculado (derecha) en un suelo sin antecedentes de soja en rotación en Villa Angela (Chaco)

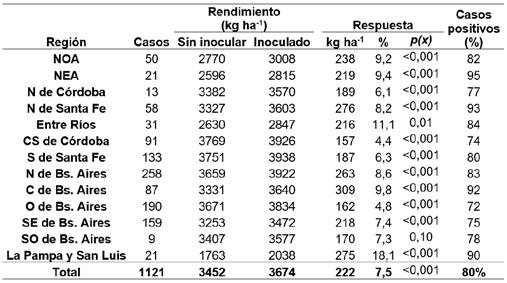

Tabla 2. Resumen de rendimientos de soja y del análisis de las respuestas medias a la inoculación en sitios con antecedentes de soja en regiones argentinas entre las campañas 2001/2 y 2018/19.

(Entre Rios)

manejo, donde se comparó el aporte de la inoculación al N derivado de la FBN (Piccinetti et al., 2011), se observó que los tratamientos inoculados incorporaron en promedio unos 20 kg adicionales de N fijado por hectárea respecto de los tratamientos sin inocular, pero nodulados con rizobios naturalizados (Tabla 1).

Al sintetizar los numerosos estudios de campo realizados en el marco del Proyecto Inocular en suelos con antecedentes de soja, se observó que la inoculación favorece la formación de nódulos, incrementando tanto su número como su masa, principalmente en la raíz principal. Asimismo, se verificó un

aumento consistente de la materia seca aérea de las plantas en los estadios de llenado de grano (R5-R6), acompañado por un mayor porcentaje de fijación biológica de nitrógeno y un incremento en la cantidad total del nitrógeno fijado (kg ha-¹). En relación con la calidad proteica del grano, a pesar del mayor crecimiento y acumulación de biomasa aérea, la evidencia disponible no mostró diferencias significativas entre tratamientos inoculados y no inoculados (Fig. 1).

Análisis de los aportes de la inoculación a los rendimientos de soja

La adecuada nutrición nitrogenada es uno de los factores más relevantes y limitantes en la formación del rendimiento de soja. En la Argentina, resulta indiscutible la contribución de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) en simbiosis con rizobios (Collino et al., 2015). Una vez iniciado el proceso de nodulación, la incorporación biológica de N en las leguminosas depende directamente de los recursos energéticos provistos por las plantas en crecimiento (Kaschuk et al., 2010), quedando así expuesta a interacciones con las condiciones ambientales y de manejo del cultivo. Por ejemplo, bajo limitaciones de fósforo, tanto la nodulación como la contribución de los rizobios inoculados a los rendimientos de soja se reducen (Díaz-Zorita et al., 2010).

Recientes evaluaciones del estado de fertilidad de los suelos argentinos indican un incremento en las áreas con niveles potencialmente limitantes de nutrientes, lo que podría afectar la producción normal de soja (Sainz Rozas et al., 2025). Asimismo, las variaciones agroclimáticas anuales (Aramburu Merlos et al., 2015) y las decisiones de manejo agronómico (Di Mauro et al., 2025) explican en parte las diferencias en crecimiento y producción. Entre estas prácticas, la aplicación de inoculantes con rizobios se destaca por su impacto, con respuestas superiores a las registradas en otras regiones sojeras de clima templado (Leggett et al., 2017).

El análisis de 1.121 ensayos de inoculación de soja realizados entre las campañas 2001/02 y 2018/19 permitió cuantificar la contribución de esta práctica a la producción nacional y caracterizar la dispersión geográfica y temporal de las respuestas. Los ensayos, desarrollados en el marco del Proyecto Inocular y en otros estudios con diseños similares, se condujeron bajo condiciones extensivas de campo, empleando distintas formulaciones de inoculantes con Bradyrhizobium japonicum aplicados a la semilla. Todos se instalaron en lotes agrícolas en rotación con cultivos anuales, incluyendo soja, y se manejaron con prácticas representativas de cada región (sistema de labranza, fecha y densidad de siembra, fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas).

Los rendimientos de soja variaron entre 477 y 7067 kg ha-¹ (promedio: 3563 kg ha-¹), con coeficientes de variación similares entre regiones (17,5%) y campañas (13,1%), mostrando diferencias claras entre tratamientos de inoculación. En promedio, los 1.121 casos analizados registraron incrementos de 222 kg ha-¹, equivalentes a un 7,5% sobre el control sin inocular, con un 80% de los casos

Imagen 2. Cultivo de soja sin inocular (derecha) e inoculado (izquierda) en un suelo rotado con soja en Villaguay

Máxima expresión de rinde, con la última tecnología y estabilidad en cada ambiente.

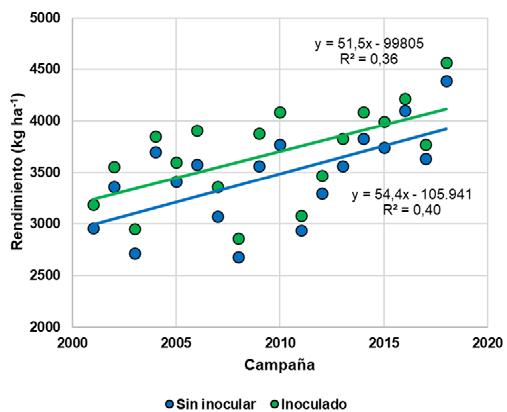

2. Evolución de la producción media anual de soja según tratamientos de inoculación con Bradyrhizobium japonicum en sitios con antecedentes de soja en rotación en la Argentina.

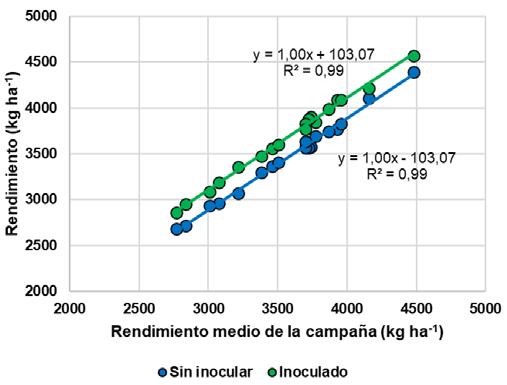

Figura 3. Rendimientos de soja según tratamientos de inoculación con Bradyrhizobium japonicum en 18 campañas de producción en la Argentina y su relación con la productividad media de cada campaña en sitios con antecedentes de soja en rotación.

mostrando respuestas positivas. Considerando la contribución relativa del área cultivada con soja, sus rendimientos y las respuestas a la inoculación (Tabla 2), se estima que alrededor de 3,1 millones de toneladas de la producción total del cultivo pueden atribuirse a esta práctica de manejo.

En todas las campañas estudiadas (2001/02 a 2018/19), los cultivos inoculados con Bradyrhizobium japonicum mostraron en promedio mayores rendimientos que los controles con respuestas medias anuales de entre 114 y 326 kg ha-1 equivalentes a entre 3,0 y 12,9 % de los rendimientos alcanzados. Durante el período estudiado los rendimientos se incrementaron aproximadamente a razón de casi 53 kg ha1 año1 con una contribución independiente de la aplicación de los inoculantes ante mejoras en la producción de soja (Fig. 2). También se observó que la respuesta a la aplicación de esta práctica agronómica es independiente de la productividad media de cada campaña (Fig. 3). Es por ello por lo que las diferencias en magnitud y en la frecuencia de las respuestas que se describen en condiciones extensivas de producción podrían asociarse mayormente a diferencias entre condiciones de manejo de la práctica en interacción con el ambiente productivo sin estrecha vinculación con la productividad alcanzada por el cultivo. La efectividad de la respuesta de soja al uso de inoculantes con rizobios estaría estrechamente ligada a la implementación de prácticas de uso responsable (Perticari et al. 2025).

¿Cómo lograr buenas prácticas de inoculación?

La inoculación responsable de soja, y de otros cultivos, requiere considerar recomendaciones de buenas practicas propuestas por Perticari (2020) y resumidas en la Mesa de Nutrición Biológica como las tres elecciones para el manejo adecuado de productos biológicos con microorganismo vivos (inoculantes) para la nutrición vegetal. A saber,

Buena Elección del inoculante

• Utilización de cepas específicas y eficientes de Bradyrhizobium japonicum.

“En la Argentina, resulta indiscutible la contribución de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) en simbiosis con rizobios”

Figura

“La efectividad de la respuesta de soja al uso de inoculantes con rizobios estaría estrechamente ligada a la implementación de prácticas de uso responsable”

• Aporte de suficiente cantidad de bacterias sobre las semillas a tratar.

• Formulación compatible con agroquímicos, otros tratamientos y prácticas culturales o de manejo (Por ejemplo, momento de la siembra con respecto del momento del tratamiento).

Buena Ejecución de proceso de aplicación (inoculación)

• Cuidando el mantenimiento de la calidad original de las semillas.

• Dosificación uniforme de los produc-

tos aplicados en el tratamiento de las semillas (aditivos, otros).

Buen Establecimiento de condiciones de crecimiento de los cultivos

• Manteniendo el vigor de la semilla y la viabilidad de las bacterias (Por ejemplo, ambientes ventilados y con temperaturas de hasta 22 a 25°C).

• Realizar el tratamiento en condiciones favorables de humedad y temperatura para el cuidado de los microorganismos aplicados y promover una rápida ger-

minación, emergencia y crecimiento de las plántulas.

Comentarios finales

La inoculación de semillas de soja con Bradyrhizobium japonicum es una práctica clave para sostener y mejorar la productividad del cultivo en la Argentina. Su contribución se integra con otras prácticas de manejo agronómico que, en conjunto, potencian los rendimientos y la sostenibilidad del sistema productivo. Los resultados muestran que, en aproximadamente el 80 % de las situaciones evaluadas, la inoculación genera incrementos significativos de producción. En términos relativos, estos aportes explican alrededor del 11 % del rendimiento promedio nacional, lo que representa un impacto de gran magnitud para la economía agrícola.

Las respuestas obtenidas se asocian principalmente con las diferencias de productividad entre sitios de producción, más que con variaciones interanuales o regionales, lo que evidencia la robustez de la práctica frente a condiciones cambiantes de clima y ambiente. Esto refuerza la importancia de mantener la inoculación como una herramienta de base en la producción de soja, no solo por sus beneficios directos en rendimiento, sino también por su rol estratégico en la provisión biológica de nitrógeno y en la reducción de la dependencia de fertilizantes sintéticos. En este sentido, la inoculación con Bradyrhizobium japonicum no solo mejora la competitividad del cultivo, sino que también contribuye a la sustentabilidad ambiental y económica de la agricultura argentina.

Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com

Imagen 3. Nodulación de soja inoculada en un suelo rotado con soja en Las Parejas (Santa Fe).

Adelaida Harries: la visionaria que adelantó el futuro del agro argentino

Por: Carlos Becco

Acomienzos de los años ’90, la agricultura mundial se encontraba en un punto de inflexión. La irrupción de la biotecnología —la posibilidad de modificar genéticamente las plantas para dotarlas de nuevas características— abría un horizonte cargado de promesas y temores. Promesas de cultivos más resistentes, de mayores rendimientos y de un salto tecnológico sin precedentes. Temores sobre los efectos ambientales, la aceptación en los mercados internacionales y los posibles riesgos para la salud.

En ese clima de incertidumbre, muchos países optaron por la cautela, demorando decisiones y observando desde la distancia cómo evolucionaba esta revolución científica. La Argentina, en cambio, eligió un camino diferente: anticiparse. Y lo hizo a través de la creación de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), un organismo que no solo marcaría la historia del agro nacional, sino que se convertiría en un modelo para el mundo en desarrollo.

La CONABIA: un organismo estratégico en tiempos de cambio

Fundada en 1991, la CONABIA nació con un objetivo claro: evaluar, desde el punto de vista de la bioseguridad, la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados (OGM). Su creación representó un gesto de confianza en la ciencia, pero también un acto de prudencia: no se trataba de frenar la innovación, sino de canalizarla bajo criterios claros, transparentes y técnicamente sólidos.

Mientras en Europa y buena parte del mundo se imponía el principio de precaución — que en muchos casos derivó

en moratorias y bloqueos—, la Argentina apostó por un modelo regulatorio ágil y adaptado a la realidad productiva. Esa diferencia fue clave: permitió que en 1996 el país aprobara el primer cultivo transgénico de su historia, la soja tolerante a herbicidas, con la que se iniciaría una verdadera revolución agrícola.

El impacto fue inmediato y profundo. La rápida adopción de la soja transgénica por parte de los productores, combinada con la expansión de la siembra directa, multiplicó la productividad, redujo costos y transformó a la Argentina en un líder global de la biotecnología agrícola. En menos de una década, el país se consolidó como el segundo productor mundial de cultivos genéticamente modificados, solo detrás de Estados Unidos.

Pero el verdadero valor de la CONABIA no se limitó al plano económico. Su existencia dotó al sistema agroalimentario de credibilidad internacional. Los compradores de granos, los socios comerciales y los organismos multilaterales confiaban en que la Argentina no tomaba decisiones improvisadas, sino basadas en evaluaciones rigurosas y avaladas por expertos de distintas disciplinas.

Esa credibilidad se tradujo en acceso a mercados y en la posibilidad de atraer inversiones en investigación y desarrollo. A lo largo de los años, la CONABIA ha sido reconocida por la FAO y otros organismos internacionales como un ejemplo de buenas prácticas regulatorias en países en desarrollo.

El rol de Adelaida Harries: pionera y referente

Dentro de esta historia, Adelaida Harries ocupa un lugar central. Ingeniera agrónoma de sólida formación, dedicó buena parte de su vida profesional al desarrollo del sector semillero argentino y al fortalecimiento institucional de la biotecnología.

Fue miembro fundadora e inspiradora de la CONABIA, participando activamente en su diseño y consolidación. Desde el inicio, defendió la necesidad de contar con un marco normativo moderno, previsible y alineado con la ciencia internacional, pero al mismo tiempo sensible a la realidad productiva argentina.

Harries entendía que la biotecnología no debía quedar atrapada entre el entusiasmo desmedido y el rechazo absoluto. Su enfoque buscaba un equilibrio: habilitar la innovación, pero con las garantías necesarias para la sociedad, los productores y los mercados.

Además de su rol en la CONABIA, Harries tuvo una destacada trayectoria en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), donde trabajó para mejorar la calidad, la certificación y la transparencia en la producción y comercialización de semillas. Su visión integradora abarcaba desde la bioseguridad hasta la propiedad intelectual, comprendiendo que la competitividad del agro argentino dependía de un sistema semillero sólido y confiable.

Una voz internacional

La influencia de Adelaida Harries trascendió las fronteras argentinas. Participó activamente en foros internacionales sobre semillas y biotecnología, llevando la experiencia local como ejemplo de cómo un país en desarrollo podía liderar la adopción de tecnologías de frontera con responsabilidad y seriedad.

Fue reconocida en el Seed Science Center de la Universidad Estatal de Iowa, institución de referencia mundial en el área, donde se destacó su aporte a la construcción de capacidades regulatorias y científicas en países de América Latina.

Su figura se asoció siempre a la construcción de consensos y al diálogo entre ciencia y política. En tiempos en que la biotecnología era vista con sospecha, Harries supo tender puentes y demostrar que era posible combinar innovación con seguridad y desarrollo económico con sostenibilidad.

Reconocimientos y legado

A lo largo de su carrera, Harries recibió múltiples distinciones, entre ellas el premio “Ana Peretti”, otorgado durante el 2° Congreso Argentino de Semillas en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al sector.

En esa oportunidad, Ignacio Aranciaga, Director de Calidad del INASE e integrante del Comité Ejecutivo de la ISTA, sintetizó su legado con palabras que reflejan el sentimiento general de la comunidad agroindustrial:

“Adelaida fue el puente que unió ciencia, regulación y visión de futuro. Ella nos permitió mirar a la agroindustria desde una perspectiva global con solidez técnica.”

Su reciente fallecimiento deja un vacío difícil de llenar, pero también la certeza de que su legado seguirá vivo en cada decisión regulatoria, en cada avance biotecnológico y en cada logro productivo del agro argentino.

Más allá de la biotecnología

Si bien su nombre quedará ligado principalmente a la CONABIA y a la regulación de los transgénicos, la vida de Adelaida Harries tuvo también otras facetas destacadas. Fue una mentora y formadora de nuevas generaciones, transmitiendo su experiencia y su compromiso a jóvenes profesionales del ámbito científico y regulatorio.

Se la recuerda como una mujer de gran rigor técnico, pero también de calidez humana y capacidad de escucha. Su estilo de liderazgo, basado en el respeto y en la construcción de consensos, la convirtió en una figura querida y respetada dentro y fuera del ámbito académico.

El futuro que ayudó a construir

Hoy, cuando la biotecnología se ha expandido a nuevos horizontes —desde la edición génica con CRISPR hasta la bioeconomía y los cultivos con propiedades nutricionales mejoradas—, la importancia de contar con instituciones como la CONABIA es más evidente que nunca.

La decisión de haber creado este organismo en los albores de la biotecnología permitió que la Argentina se subiera al tren de la innovación en el momento justo. Y detrás de esa decisión estratégica estuvo la visión de Adelaida Harries, una pionera que supo anticiparse al futuro.

Su historia recuerda que el desarrollo agroindustrial no depende solo de la tecnología, sino también de las personas que se animan a abrir caminos, construir instituciones y tender puentes entre la ciencia, la producción y la sociedad.

Palabras finales

La figura de Adelaida Harries merece ser recordada no solo por lo que hizo, sino por lo que simboliza: la capacidad de un país de aprovechar una oportunidad histórica, de confiar en su talento científico y de apostar por reglas claras para crecer con solidez.

La CONABIA es hoy un orgullo nacional y un referente internacional. Pero detrás de esas siglas hay personas que la hicieron posible. Entre ellas, Adelaida Harries ocupa un lugar de honor, como la visionaria que supo adelantarse al futuro y dejar un legado que trasciende generaciones.

LAS

1. ¿Qué cosa no compartirías con nadie?

Las charlas de sobremesa con mis padres

2. ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre?

Por insistencia de mi madre y resignación de mi padre

3. ¿Con quién no irías ni a la esquina?

Con quien no comparto los principios y valores que tengo

4. ¿Cómo te proyectas de acá a 10 años?

Trabajando solo por placer, y no por necesidad

5. ¿Mejor motivo para sonreír?

Ver a mi familia feliz

6. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?

Tener muchas máquinas para trabajar en el campo

7. ¿Qué canción odias, pero sin embargo te sabes de memoria?

La marcha Peronista

8. ¿Una marca?

Expochacra. Pasaron 30 años y sigo escuchado a gente que recorre Expoagro o Agroactiva diciendo por teléfono “estamos en la Expochara”

9. ¿Qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir?

El día que sin escala pasé “del campo a Ciudad Universitaria”

10. ¿Qué título le pondrías al libro sobre tu vida?

“No corras, pero no dejes de caminar”

11. ¿Cuál es el tema sobre el que te avergüenza saber tan poco?

Del origen de mi familia

12. ¿Cuál es el contacto más importante en tu agenda?

Mi esposa

13. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a quién te gustaría conocer?

A San Martin

14. ¿La voz, de quién?

De mi abuelo materno. Era todo lo que estaba bien

15. De los avances tecnológicos, ¿cuál te sorprendió más?

La Agricultura de Precisión.

16. ¿Obligado a hacerte un tatuaje, que te tatuarías?

Curarú, el nombre del pueblo donde nací

17. ¿Volver al pasado, pausar el presente o viajar al futuro?

Pausar el presente. El Pasado son recuerdos, y el futuro quien lo sabe

18. Si te ofrecieran tener superpoderes, ¿cuál elegirías?

Gobernar la Argentina. Sacaría a todos los inútiles, egocéntricos y corruptos (ósea al 99 % de los políticos)

19. ¿Qué es lo más absurdo que has comprado por Internet?

Una centrifugadora de lechuga

20. ¿Un aroma que te remonta a dónde?

El de la manzanilla. Me remonta al trabajo cuando era muy chico

21. ¿Un lugar para comer un buen asado?

El quincho de Horizonte A. Aunque nunca fui, me dicen que se come y se la pasa bárbaro

Titular de Rizoma

22. ¿Una empresa argentina que te sorprenda?

Spraytec. No para de crecer y trabajan con una energía positiva que contagia

23. ¿A qué lugar de los que ya conoces volverías?

Alemania y Agritechnica: lugares que me cambiaron la cabeza y la forma de ver las cosas

24. ¿Podrías recomendarnos una serie?

Vivir sin permiso, una serie española

25. Si pudieses saber sólo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?

Serán felices mis hijos ¿?

26. ¿Algo que todos deberían tener?

Sentido común

27. ¿Horizonte A?

Equilibrio entre calidad periodística y calidez humana

28. ¿Qué argentino/a nos representa mejor en el exterior?

Messi, sin dudarlo

29. ¿Dos sabores de helados y de dónde? Chocolate amargo y dulce de leche, de GRIDO. Helado “llamado popular”, pero con un precio bajo en relación con su calidad y tecnología de fabricación

30. ¿Cometes con frecuencia algunos de los 7 pecados capitales?

Cuando era joven sin experiencia, la ira y la soberbia

Ahora que soy joven con experiencia (ja), espero que ninguno

31. ¿Qué haces por amor a la agricultura?

Organizo eventos que muestran innovación y tecnología

Claudio Gonzalez

Dosis mínima de Clethodim

para control de rebrotes de rizoma de Sorghum halepense resistente a Glifosato

Por: Ing. Agr. (MBA) Ignacio Lo Celso Consultor agrícola en ILC | AGRICULTURA & Profesor de postgrado en Protección Vegetal (UCC)

Resumen

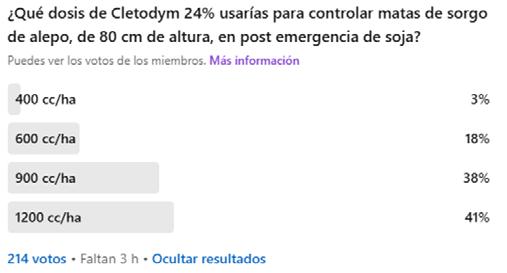

El sorgo de Alepo, con el correr de los años, ha presentado resistencias a distintos ingredientes activos en la Argentina, aunque no hay reportes de biotipos resistentes a Clethodim en el norte de Córdoba. Sin embargo, en una encuesta realizada a través de redes sociales, muchos profesionales están recomendando altas dosis del mismo para cubrirse de posibles escapes. El objetivo del presente trabajo es demostrar que una dosis de 600 cc3 de Clethodim 24% es suficiente para controlar rebrotes de sorgo de Alepo de 80 cm de longitud, en distintas condiciones ambientales y combinaciones con otros ingredientes activos, si el biotipo no es resistente. De este modo, se procura evitar acelerar una aparición mayor de biotipos resistentes, un aumento innecesario de costos y un mayor impacto ambiental. Por otro lado, también sugiere la importancia de acompañarlo con dosis adecuadas de coadyuvantes y el chequeo regular de calidad de ambos, que varían de partida a partida.

Introducción

En el año 2005, aparecieron los primeros biotipos resistentes de “sorgo de alepo” a Glifosato, en Tucumán y Salta (MartinVila-Aiub, Balbi, Gundel, Ghersa, & B., 2007). En el 2015, se declaró la resistencia cruzada a Haloxifop (Tuesca, Papa, Lanfranconi, Remondino, & Oliva, 2015) y en el 2021, a Cletodim (Scursoni, 2021). Sin embargo, la presencia de biotipos resistentes en el área productiva no es sinónimo de que todos estén igualmente distribuidos en la región. En el norte de Córdoba, hay mucho “sorgo de Alepo” RR, pero prácticamente se desconocen casos que tengan resistencia múltiple a Haloxifop y menos a Cletodim. De modo que podemos considerar a estas herramientas aún válidas para el manejo de esta problemática dentro de los cultivos extensivos.

Sin embargo, si queremos cuidar las herramientas con las que aún contamos, debemos ajustar las dosis a las mínimas recomendadas por marbete, mientras se logre un control satisfactorio de la problemática. Algunas consecuencias de aumentar dosis:

1. Aumento de costos evitable

2. Innecesario impacto ambiental (Cornell University, 2024)

3. Acelerar la selección y aparición de un biotipo resistente (Diez de Ulzurrun, 2013)

Para justificar el aumento de dosis, se usa como argumento el deseo de cubrirse de fallas por mala calidad de agua, de aplicación, de formulación, etc. De

esa manera, se validan dosis que no resisten la agronomía: no es raro escuchar 1.5 y hasta 2 lts/ha de Cletodim. El paradigma de agricultura de precisión exige hacer un uso eficaz pero también eficiente de los recursos. Por otro lado, generamos una mayor e innecesaria exposición a los operarios y al ambiente a los ingredientes activos, aumentando el impacto ambiental (Cornell University, 2024).

El objetivo de este trabajo es contrastar qué dosis están usando los profesionales a campo, con la dosis que sugiere el marbete y qué otras variables de ajuste se pueden adecuar, para no aumentar la dosis del ingrediente activo.

Materiales y métodos

Los tratamientos se realizaron entre el 30/10/24 y el 24/01/25, en tres localidades distintas del norte la provincia de Córdoba: Villa del Totoral, Altos de

Chipión y Sebastián Elcano. Las condiciones ambientales durante la aplicación fueron: T°C: entre 15 - 30 grados; Humedad relativa: 40 – 75%; viento: entre 1 y 8.5 km/hr, en variadas direcciones (en general, Delta T entre 2 y 8) (Luis Carrancio, 2019) (Gota Protegida y REM, 2018). Los tratamientos en Villa del Totoral se hicieron con pastillas cono hueco, disco 5, núcleo 13, de Albuz: el distanciamiento entre picos fue de 0.525 mts. La velocidad de avance fue de 18 km/hr, el caudal asperjado fue de 35 lts/ha, la presión fue de 3 bares y el DVM fue de 250 micrones. En Sebastián Elcano, los tratamientos fueron realizados con cono hueco común, 015, a 0.525 mts de distanciamiento entre picos, 50 lts de asperjado y 4 bares de presión. En Altos de Chipión, los tratamientos fueron realizados con cono hueco común, 02, a 0.7 mts de distanciamiento entre picos, 45 lts/ha de asperjado y 4.1 bares de presión.

Se aplicaron 811 has en Villa del Totoral, en 14 lotes distintos; en Sebastián Elcano, 687 has, en 5 lotes; en Altos de Chipión, 370 has, en 3 lotes.

Los rebrotes de rizoma de “sorgo de Alepo” tenían 80 cm, o más, de altura (figura 1) y hay partes del lote con presencia abundante del mismo (figura 2). Los tratamientos seleccionados fueron:

• 1.3 kgs de Glifosato 79%, 0.6 lts/ha de Cletodim 24%, 1 lt de sulfato de amonio y 0.25 de ésteres metílicos de aceite vegetal 75%.

• Con las mismas dosis anteriores, mezcladas con Cloransulam metil y 30 cc de 2.4db

• Con la misma dosis de Cletodim (0.6 lts), pero con algo menos de coadyuvante (0.2 lts/ha) y sin el agregado de Glifosato ni sulfato de amonio

• 0.6 Cletodim, 1 lts 2.4d éster etil hexil

Figura 1. Longitud del rebrote de rizoma.

Figura 2. Abundancia de matas de sorgo de Alepo en el lote tratado.

“El paradigma de agricultura de precisión exige hacer un uso eficaz pero también eficiente de los recursos”

89%, 0.2 lts dicamba 48%, 0.5 kg atrazina 90% y 0.2 ésteres metílicos de aceite vegetal 75%.

• 0.6 Cletodim, 1 lts 2.4d éster etil hexil 89%, 0.2 lts Picloram 24% y 0.25 ésteres metílicos de aceite vegetal 75%.

La dosis de Cletodim seleccionada (0.6 lts/ha), es similar a la dosis mínima sugerida, por la guía fitosanitaria (CASAFE, 2024), para el control de rebrotes de Alepo, a partir de rizomas (600 cc/ha vs 650 cc/ha).

Resultados y discusión

El control de rebrotes fue satisfactorio y total, sin escapes. El control es atribuible a Cletodim, por conocimiento previo de la historia de los lotes y por los síntomas que se observan en las plantas (figura 3, necrosis del meristema) (Diez de Ulzurrun, 2013). Las imágenes fueron tomadas el 16/12/24, 12 días después de algunos de los tratamientos. Idénticos resultados se obtuvieron en todos los lotes.

Sin embargo, en una encuesta realizada el 17/12/24, en la red social Linkedin, casi el 80% de los usuarios usaron una dosis mayor a la necesaria para lograr dicho control (figura 4) y más de la mitad de dichos usuarios, habrían usado el doble, o más, de dosis para lograr ese resultado (Lo Celso, 2024).

Asumiendo que todos los Cletodim 24% del mercado tienen 24% de ingrediente activo, y sólo el ingrediente activo tiene poder herbicida, los 600 cc/ha de Cletodim deberían funcionar independientemente de la marca comercial. Sin embargo, junto al ingrediente activo, vie-

nen los “solventes y emulsionantes” que completan la formulación. En este punto, surgen cuestiones muy importantes para el éxito del tratamiento: ¿cuánto emulsionantes traen las formulaciones y de qué calidades son? ¿son suficientes para vencer la tortuosidad de las ceras y las cutículas de las hojas y lograr así entrar en el floema de la maleza? En general, la respuesta sería no, porque incluso muchos marbetes del producto (no todos) indican el agregado de coadyuvantes.

A su vez, si se hace la prueba en laboratorio, a pequeña escala, se pueden diferenciar visualmente la calidad y cantidad de emulsionantes que traen las for-

mulaciones y la robustez de las mismas frente a mezclas con otros productos, malas calidades de agua, etc. Para que el ingrediente activo funcione, debe ir dentro de una micela y esta puede romperse ante alteraciones en el medio acuoso, separando el producto del resto del caldo a asperjar en fases.

Ahora bien, ¿cómo seleccionamos el coadyuvante y la dosis del mismo? ¿será la misma dosis con una maleza en activo crecimiento que una que viene padeciendo stress hídrico? Las cantidad de capas de cera epicuticulares, y la disposición de las mismas, sugieren que, ante situaciones de stress, deberíamos aumentar la dosis, no del ingrediente activo, sino del coadyuvante emulsionante, que es quien facilita el ingreso de la molécula al floema (figura 5) (Huihui Bi, 2017).

En relación a los coadyuvantes, es importante seleccionar los que, además de tener un buen poder antievaporante (los graminicidas, en general, son moléculas inestables), tengan una buena cantidad de emulsionantes, por lo que mencionamos más arriba. Para estos, pueden usarse como ejemplo, los aceites metilados en mezclas con alcoholes grasos etoxilados, las microemulsiones, los ésteres metilados de acidos grasos vegetales, etc. En relación a las dosis de estos, puede usarse como referencia las indicadas en los marbetes: la menor, cuando se pulveriza en óptimas condiciones (del ambiente y de las malezas), y la mayor, cuando las condiciones son peores o la maleza está estresada. En caso que ocurran ambas cosas, o que la formulación de Cletodim sea de calidad regular, no habría que descartar subir la dosis del coadyuvante por encima de la

Figura 5. Espesor de la pared epicuticular. A la izquierda, hojas en capacidad de campo. A la derecha, bajo estrés hídrico (Huihui Bi, 2017).

Figura 3. Necrosis en el meristema.

Figura 4. Resultados de encuesta web (Lo Celso, 2024).

indicada, ya que esto no tiene contraindicación y no es más que un facilitador de ingreso del herbicida a la maleza.

Por último, es importante chequear regularmente (al menos, de manera visual) la calidad de las formulaciones, tanto de los herbicidas, como de los coadyuvantes, porque estas tienen su variación de partida a partida, inclusive dentro de la misma marca comercial. Eso puede prevenirnos de controles regulares o de fallas en los controles de malezas.

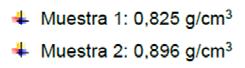

Para graficar lo dicho, hicimos analizar dos partidas del mismo coadyuvante

que arrojaron los siguientes resultados:

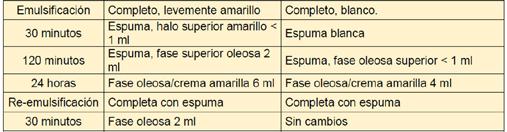

La muestra 1 poseía una densidad menor a la declarada por el formulador (0.9 g/ cm3) en su marbete (figura 6).

Por otro lado, se llevó a cabo la determinación de capacidad y estabilidad de emulsiones de las muestras de emulsionantes aplicados, según la metodología MT 36.1 de la CIPAC (CIPAC, 2022), arrojando los siguientes resultados: la muestra 1 tenía un desempeño inferior, como poder emulsionante, a la muestra 2 (figura 7).

Conclusiones

La aceleración de aparición de resistencias de malezas a distintos ingredientes activos, combinado con el surgimiento de resistencias múltiples, van complejizando el manejo químico de las mismas dentro y fuera de los cultivos. Por otro lado, es importante hacer un uso racional de las herramientas de control, ante una sociedad cada vez más exigente en

lo relativo al cuidado de la salud y el medio ambiente. Por estas razones, se hace absolutamente necesario ajustar el manejo químico a las dosis recomendadas en los marbetes y acompañar a los herbicidas, particularmente los del grupo de graminicidas, con buenos y suficientes coadyuvantes. Estos últimos debieran ser la variable de ajuste en una situación de mayor complejidad, y no tanto la dosis de ingrediente activo.

Por último, es importante chequear regularmente la calidad de los herbicidas y de los coadyuvantes, incluso si no cambiamos de marcas, porque las partidas no son todas iguales.

Agradecimientos

A Joaquín Benedetti, Luis Heredia, Diego Ustarroz y Juan Cacciavillani, por sus aportes para la elaboración de este trabajo.

Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com

“Es importante chequear regularmente (al menos, de manera visual) la calidad de las formulaciones, tanto de los herbicidas, como de los coadyuvantes”

Figura 6. Densidades de las partidad (Olivero, 2024) Figura 7. Determinación de capacidad y estabilidad de emulsiones (Olivero, 2024)

El Quincho previo a la primavera

Por: Juan Alaise – Lic. en Ciencias de la Comunicación

Era martes 16 de septiembre, la primavera se asomaba y Juanca ya estaba de regreso luego de su viaje a Europa. La cita para este Quincho by Kioti era en el lugar de siempre: Barreto, en la Rural de Palermo. Llegué a eso de las 20:10 y ya había algunos invitados que habían intercambiado unas palabras.

Conversamos unos minutos al costado de la mesa hasta que todos estuvimos presentes y nos ubicamos en nuestros lugares. La idea era que Juanca y Melo se sentaran en el centro y yo en una punta, para poder tener buena vista y captar todo.

Algo que me sigue resultando llamativo —no solo de este Quincho, sino de todos los anteriores— es que siempre se menciona la época

de pandemia. Se recuerda lo positivo que fue el Quincho virtual, un espacio de profunda conexión en tiempos donde estuvimos alejados y resguardados. Entre risas aparecieron anécdotas como la del surfer y algún tano en Expoagro que generó revuelo.

Mientras nos servían la entrada y algunos reclamaban los clásicos embutidos de Suipacha y Junín, dimos lugar a la primera dinámica del Quincho: las presentaciones. La consigna: “menos LinkedIn, más Instagram”.

Anfitriones y presentaciones

El primero en hablar fue Juan Carlos Grasa, quien comentó su reciente cumpleaños número 63, celebrado el 11 de septiembre. Mencionó a su esposa Vero y a sus

tres hijos —Alfonso, María Luz y Ramiro—. Nacido en Lobos pero palermitano, hincha de River y con más de 20 años al frente de la revista Horizonte A. Para mi sorpresa, no mencionó al golf.

Llegó mi turno de presentarme. Conté que, al igual que Juanca, también cumplí años el 11 de septiembre, lo que generó asombro y risas en la mesa. Aclaré que no eran 63 sino 26. Me definí como un juninense-palermitano, lo que a veces me juega en contra con la pronunciación de alguna “s”. Agregué lo cómodo que me siento en el ambiente de Horizonte, “esquivando los chupines”.

Después fue el turno de Juan Martín Melo. Nacido en Suipacha, a los 18 años vino a Capital a estudiar periodismo, donde se recibió

en 1994 en el Círculo de la Prensa. En 2002 volvió a su ciudad para trabajar, hasta que en 2007 se sumó al Canal Rural. De ahí pasó a Radio Mitre y siguió creciendo en su carrera. Está casado con Elizabeth desde hace 7 años, tiene cuatro hijos del corazón y pronto será abuelo del mismo modo. Fanático del tenis, compartió que uno de los días más felices de su vida fue en Zagreb, Croacia, durante la final de la Copa Davis, donde se cruzó con el siguiente invitado de nuestra mesa.

Invitados

Soledad Ruvira, gerente de Comunicación y Marketing de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Madre de dos adolescentes —una de ellas estudiante de arquitectura—, contó que ser la hermana mayor le marcó el carácter: de chica recibía de sus hermanos varones le hacían un poco de bullying, algo que, le dio herramientas para trabajar hoy en ACA rodeada de hombres y sentirse cómoda. Está casada con Martín desde hace 22 años, aunque reconoce que al principio pensó que iba a ser “algo de pocos días”. Vive en Vicente López, cerca de su familia, y está feliz porque su hermana menor será madre de una nena.

La presentación de Juan Manuel “Rifle” Varela comenzó con una frase de su madre: “Yo que pensé tanto tu nombre, me dicen la mamá del Rifle”. Periodista deportivo, amante del automovilismo como su padre, su apodo viene de su pasantía en Artear, donde todos lo bautizaron “Rifle”. Con humor admite que hasta su verdadero nombre quedó en segundo plano, salvo para su madre, que lo sigue llamando como lo eligió. Nacido en septiembre, de libra, está por cumplir 46 años. Es padre de una hija capricorniana de 5 años y 2 meses.

Recordó cómo descubrió su vocación: en la primaria le pidieron un dibujo de lo que quería ser de grande. Sin saber dibujar, copió a un compañero que había hecho un muñeco con micrófono. Él lo replicó, pero con la camiseta de Independiente. Desde entonces supo lo que quería ser. Entre sus anécdotas, mencionó que nunca pudo registrar su apodo en Google porque la palabra “rifle” es censurada. También confesó

algunas cábalas para que al rojo no le hicieran goles, como aquella vez que tuvo el arco en cero todo un campeonato.

Luego fue el turno de Marcelo Mc Grech, ex presidente de Maizar, consultor y especialista en finanzas y agronegocios. Nació un 11 de diciembre en San Lorenzo, Santa Fe, y es ingeniero en Producción Agropecuaria. Entró a trabajar en un banco con la idea de quedarse dos años para aprender de finanzas, pero terminó permaneciendo 27.

Está casado con María hace 32 años y es padre de cuatro varones, lo que resume como “facilísimo”. En su casa siempre se habla de deportes: cambia el tamaño y la forma de la pelota, pero la pelota siempre está.

Marcelo estuvo vinculado al sector agropecuario desde su familia y por gusto personal. Confiesa que le encanta viajar y el arte,

pero qué eligió dedicarse a las finanzas porque “había que laburar”. Actualmente es consultor de empresas y participa en algunos directorios.

Con firmeza, repite que está cansado de que se hable del “sector agropecuario”, porque ese concepto —según él— pone una barrera de entrada. “Somos lejos el país más eficiente del mundo y envidio a los americanos el amor y cariño que tienen por el farmer. Voy a insistir hasta el día de mi muerte para romper esa barrera que provoca el concepto de sector”.

Su pasión es la Patagonia, especialmente Junín de los Andes, donde intenta pasar una semana por mes trabajando de manera remota. En sus tiempos libres le gusta cortar leña con su hacha, pasar tiempo con sus caballos y disfrutar de la pesca.

Por último, llegó la presentación

de Juan Giustetti, CEO de Redekop Latam y miembro del directorio del Grupo GR. Tiene 45 años, es de Capital, aunque toda su familia es de San Francisco, Córdoba, donde pasó mucho tiempo de chico en el tambo, “donde desafiaban al porteñito”.

Juan es papá de Benja, de 13 años, con quien comparte fines de semana de fútbol y rugby. Dice que su vida está marcada por la rutina laboral en la semana y el trabajo de papá los sábados y domingos. Se autodefine como un “papá cool” porque siempre carga en su auto a los amigos de su hijo. La mesa coincidió en que está atravesando una linda etapa, aunque con humor le recordaron que después se viene lo más desafiante.

Es el menor de tres hermanos. Trabajó varios años en Iveco y luego pasó a New Holland. Al igual que Marcelo, sostiene que no se siente parte del “agro como sector cerrado”, sino de algo mucho más amplio. En cuanto a apodos, le dicen “Oso”, aunque en lo laboral y familiar lo llaman siempre por su nombre.

Cena y tertulia

Mientras el personal retiraba los cubiertos y platos de la entrada y volvía a llenar las copas con el fino vino de Bodega Antigal, el Rifle compartió algunas anécdotas que —aunque sería poco serio relatar en esta nota— mantuvieron a toda la mesa atenta y enganchada en un relato digno de prime time.

Con la llegada de las ensaladas y el asado, la conversación giró hacia la conectividad y la tecnología, el “querer todo ya” y el rol de los medios masivos de comunicación. También se habló del enorme potencial del país y de la variedad de opciones de inversión disponibles.

Otro de los temas fue la vejez y los complejos de vivienda compartida para adultos mayores. Más de uno confesó que le gustaría en un futu-

ro vivir en un lugar así, rodeado de amistades y disfrutando esa etapa de la vida.

Ese debate derivó en una comparación sobre los sistemas de salud: el argentino frente al de otros países. Si bien no se definió cuál era mejor, quedó claro que cada modelo tiene sus propias luces y sombras.

Para cerrar la ronda, alguien dejó una reflexión simple pero potente: lo lindo de celebrar un cumpleaños es celebrar la vida.

Dinámica de Quincho: elegir una imagen que te identifica

En este momento cada invitado elige una de las imágenes disponibles y explica por qué se siente reflejado en ella.

El primero en participar fue Juan Giustetti, quien eligió una imagen de un grupo de jóvenes llegando a la cima de una montaña. Contó que se identifica con esa escena porque está en una etapa de su vida en la que dejó lo corporativo para abrirse a nuevos proyectos. Interpretó la imagen como los distintos estadios de la vida: subir la cuesta, ayudar a otros a llegar, levantar a quienes lo necesitan y dar oportunidades, tal como él mismo recibió. Dijo que hoy puede celebrar lo alcanzado, porque atravesó cada uno de esos pasos previamente.

Luego fue el turno de Marcelo Mc Grech, quien sorprendió al elegir tres imágenes. La primera, la de una persona leyendo en soledad, donde reflejó la importancia del aprendizaje continuo y de mantener siempre la cultura de seguir estudiando. La segunda fue la de un grupo de trabajo en ronda: ahí encontró el desafío y la comunidad, vinculándolo con el espíritu social del argentino que se describe en el Martín Fierro, el “argentino buen tipo”. Finalmente, escogió la imagen de una persona sentada mirando el horizonte: para Marcelo, simboliza la paz interior frente a lo logra-

do, aún sabiendo que el horizonte siempre queda lejos.

El siguiente fue Juan Manuel “Rifle” Varela, que eligió un nido y le dio una interpretación novedosa para quienes solemos estar en estos Quinchos. Dijo que la imagen le remite a su pasión por inventar y crear, lo que lo motiva en la vida. Reconoció que en medio de la vorágine diaria muchas veces cuesta disfrutar del proceso, y destacó la importancia de escuchar a la naturaleza, “porque ahí están todas las respuestas”. Para él, el nido representa la creación final, fruto de haber juntado ramita por ramita hasta construir algo sólido en el presente, que luego se consolida hacia el futuro.

La última en participar fue Soledad Ruvira, quien eligió dos imágenes. La primera, la de un grupo de trabajo abrazado, donde vio reflejada la comunidad y la familia: “la vida siempre es con otros”, destacó, y recordó que en ACA encuentra todos los días ese costado humano que la motiva a trabajar. La segunda fue la de una mujer leyendo un libro. Soledad explicó que se reconoce como una persona intensa y que, a través de la lectura, encuentra un espacio para detenerse, recalcular y elegir con calma.

Cierre del encuentro

Entre café de por medio, la noche fue llegando a su fin. La charla fluyó con naturalidad, entre risas, anécdotas y una gran apertura de parte de todos los invitados, que se animaron a mostrarse más allá de lo profesional.

Al cierre, cada uno se llevó un pequeño presente como recuerdo de un encuentro que, más que una cena, fue una verdadera experiencia de conexión genuina.

Agradecemos a todos los invitados por ser parte de esta velada única.

Hasta el próximo Quincho, by Kioti!

Kioti en Argentina: www.importrade.com.ar/equiposkioti

“No fui a vender fierros, fui a sembrar la SD a África”

Mano a mano con Fernando Porcel, Gerente Comercial de Apache, y su experiencia con el grupo de argentinos que llevó la Siembra Directa a África

Por:

Sebastián Nini periodista

Durante más de dos décadas, Fernando Porcel viajó incansablemente a Sudáfrica junto a una comisión de adelantados con una convicción que lo convirtió en algo más que un comercial de una marca. Fue un predicador técnico, un constructor de puentes culturales, y el rostro de APACHE en una misión que transformó la agricultura africana. Lo que comenzó como una propuesta comercial terminó siendo una cruzada agronómica que hoy se traduce en más de 200 sembradoras trabajando en el continente, y una filosofía productiva que echó raíces.

En esta charla íntima, Fernando repasa los comienzos, los desafíos, los aprendizajes y el impacto de una historia que merece ser contada. Porque detrás de cada sembradora exportada hay una idea sembrada, una relación construida y una visión de futuro que no tiene techo.

Fer, ¿cómo fue ese primer viaje a Sudáfrica y qué te encontraste al llegar?

La primera vez que llegué, me dijeron que era un mentiroso. Así, sin filtro. Yo hablaba de siembra directa, de cómo trabajábamos en Argentina, y me miraban con una mezcla de incredulidad y curiosidad. No tenían indicadores de fertilidad, no hacían análisis de suelo, sembraban maíz con distancias entre surcos de dos metros diez, un metro y medio, noventa centímetros… y sin genética adaptada a altos rendimientos. Era un sistema muy distinto, con muchos temores técnicos y culturales. Pero yo no fui a vender fierros. Fui a sembrar una idea. Y eso lleva tiempo, paciencia y mucha convicción. No te esperan con los brazos abiertos. Hay que insistir, explicar, demostrar. Y sobre todo, acompañar. Lo que encontré fue una agricultura con potencial, pero con muchas limitaciones estructurales.

Un gran desafío a la hora de concretar tu misión

Si, ahí entendí que el verdadero trabajo no iba a estar en la venta, sino en la construcción de confianza. En mostrar que lo que hacíamos en Argentina podía funcionar allá, si se adaptaba con inteligencia y respeto por el contexto.

Además, había una cuestión de escala y de filosofía. En Argentina, la siembra directa ya era parte de nuestra identidad productiva. En Sudáfrica, era una novedad que desafiaba décadas de prácticas tradicionales. Y eso no se cambia con una charla. Se cambia con presencia, con resultados, con vínculos. Por eso, desde el primer viaje, supe que esto iba a ser mucho más que una operación comercial.

¿Qué fue lo más difícil de instalar en cuanto a la siembra directa en ese contexto?

Lo más difícil fue cambiar la mentalidad. Nosotros nos convertimos en predicadores de la siembra directa. No bastaba con mostrar la máquina: había que explicar la lógica agronómica detrás de cada componente. Cómo funcionaba el sistema, por qué era más eficiente, cómo se adaptaba a sus condiciones. Y eso implicó hablar de densidades, de fechas de siembra, de rotación, de enfermedades como esclerotinia, de corrección de pH en suelos con valores de 3,5 a 4,5… todo eso lo fuimos trabajando con ellos, paso a paso.

También fue clave entender que no podíamos imponer nada. Teníamos que generar empatía agronómica. Por eso hicimos algo que para mí fue transformador: las “misiones inversas”.

¿Qué serían las “Misiones inversas”?

Todos los años trajimos productores sudafricanos a Argentina. Recorrían campos, hablaban con productores locales, veían suelos similares—arenosos como los de ellos, arcillosos como los de Entre Ríos—y entendían que esto funcionaba en condi-

“Tuvimos que trabajar mucho en prácticas de manejo, en genética, en adaptación. Pero lo logramos”

ciones diversas. Eso generó confianza, y esa confianza fue el verdadero motor del cambio.

Y no fue solo técnico. Fue emocional. Muchos productores allá tenían miedo de fracasar, de invertir en algo que no conocían. Nosotros les mostramos que no estaban solos. Que podían contar con nosotros, con nuestro equipo, con nuestra experiencia. Y eso hizo la diferencia. Porque cuando el productor siente que hay alguien que lo acompaña, se anima a dar el salto.

¿Cómo fue el proceso comercial hasta consolidar la presencia de APACHE en África?

Lento, pero sólido. Al principio no teníamos distribuidor. Conocimos a la gente de Farmquip en noviembre de aquel primer año, y hoy tenemos un vínculo totalmente aceitado. La venta de maquinaria ya funciona sola, pero eso no pasó de un día para el otro. Lo importante fue que no apuntamos a cualquier productor. Buscamos productores agrícolas, gente que quisiera cambiar. Porque esto no se trata solo de vender una máquina: es un sistema. Y ese sistema mejora la rentabilidad, reduce el uso del tractor en un 60%, baja el consumo de combustible, elimina labores como rastras y cinceles, y mejora los rendimientos.

¿Has visto la evolución en cuanto a la manera de hacer agricultura en Sudáfrica?

La agricultura en Sudáfrica no era mala, pero podía mejorar mucho. Y lo hizo. Hoy hay más de 200 sembradoras APACHE trabajando en el continente, y eso habla de una consolidación real. Pero más allá del número, lo que importa es el impacto: productores que adoptaron una nueva forma

de producir, que mejoraron sus resultados, que se conectaron con una lógica más sustentable. Eso es lo que nos llena de orgullo.

Y también hubo un trabajo institucional. Participamos en ferias, en charlas, en capacitaciones. Nos vinculamos con universidades, con técnicos locales, con organismos públicos. Porque entendimos que para que esto funcionara, tenía que ser parte de una estrategia más amplia. Y eso también lo construimos.

¿Qué lugar ocupa la soja en esta historia?

Un lugar central. El maíz ya lo trabajaban, aunque con rendimientos bajos. Pero la soja era prácticamente desconocida. Empezamos a hablarles de Zepsha, de grupos de madurez, de potenciales, de enfermedades como esclerotinia. Les mostramos cómo manejar variedades, fechas de siembra, densidades. Y lo más importante: les mostramos que podían hacerlo.

La curva de aprendizaje fue intensa. Tuvimos que trabajar mucho en prácticas de manejo, en genética, en adaptación. Pero lo logramos. Hoy la soja tiene un rol estratégico en su rotación, y eso es parte del cambio profundo que logramos. No fue solo una adopción técnica, fue una transformación cultural. Y eso, para mí, es lo más valioso.

Además, la soja les permitió diversificar, mejorar la sustentabilidad, y conectarse con mercados nuevos. Fue una puerta de entrada a una agricultura más moderna, más eficiente, más integrada. Y eso también es parte del legado de esta historia.

¿Qué rol juega el vínculo humano en todo esto?

Fundamental. Desde las misiones inversas hasta el rugby.

Ja! ¿El Rugby? ¡De esto me gusta hablar a mí!

Sí, el rugby. En una de esas charlas comerciales, surgió el tema y hoy somos sponsors de un club sudafricano. Eso nos acercó mucho. Porque más allá de lo técnico, hay que construir relaciones. Hay que entender al otro, compartir valores, generar comunidad. Y eso también lo hicimos.

Hoy APACHE no solo vende sembradoras: construye vínculos. Y eso se nota en cada productor que confía en nosotros, en cada campo que adopta la siembra directa, en cada charla que damos allá. El vínculo humano es lo que sostiene todo lo demás. Sin eso, no hay tecnología que alcance.

Y te digo más: muchas veces, lo que abre la puerta no es una ficha técnica, sino una conversación. Una comida compartida, una visita a un campo, una charla sobre rugby. Eso genera cercanía, y esa cercanía es la base de todo. Porque cuando hay confianza, todo lo demás fluye.

¿Cómo ves el futuro de APACHE y la siembra directa en Sudáfrica y el continente en general?

Con muchísimo potencial. Hay países con tierras fértiles pero sin agricultores capacitados. Hay limitaciones económicas, sí, pero también hay hambre de conocimiento. Nosotros vemos que el continente tiene todo para crecer. Y APACHE tiene todo para acompañar ese crecimiento.

Porque no se trata solo de exportar maquinaria, se trata de exportar conocimiento, de formar equipos, de generar impacto. Yo tengo una fe enorme en lo que viene. Y como digo siempre: APACHE no tiene techo. Lo que empezó como una idea hoy es una realidad. Y esa realidad se sigue sembrando, todos los días.

¿Cómo ves la proyección de crecimiento en el corto plazo?

La agricultura africana está en expansión. Hay políticas públicas que apoyan la innovación, hay mercados que demandan alimentos, hay jóvenes que quieren capacitarse. Y nosotros estamos ahí, listos para sumar. Porque creemos en lo que hacemos, y porque sabemos que lo que hicimos en Sudáfrica puede replicarse en muchos otros países.

Y si me preguntás qué me emociona más, te diría que es ver cómo una idea que nació de unos pocos, con perseverancia hoy está transformando campos a miles de kilómetros. Eso no tiene precio. Eso es lo que me hace seguir viajando, seguir explicando, seguir sembrando.

Gracias!!

ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN EN SOJA

EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por: Gustavo Ferraris, Carolina Estelrich, Andrés Llovet, Gonzalo Perez, David Melion, Fernando Fernandez, Guadalupe Telleria, María Paula Melilli, Lisandro Torrens, Romina San Celedonio, Gonzalo Santia, Fernando Jecke, Jorge Zanettini y Gabriela Dubo (Ex Aequo) 1. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino.

La región Norte de la Pcia. de Bs. As. se caracteriza por un uso intensivo del suelo y por la continuidad de cultivos agrícolas. Las notables brechas existentes entre los rendimientos debido al uso de diversos niveles tecnológicos es una constante en la región. Por ello se planteó una Red de Experimentos para evaluar el impacto de los mismos encontrándose una respuesta positiva a la incorporación de diversas tecnologías en soja.

INTRODUCCIÓN

La extensión rural ha pasado por varias etapas, desde proporcionar educación, tecnología y asesoría a las comunidades rurales hasta enfocarse en la transferencia de tecnología y el desarrollo de

capacidades. Actualmente, busca promover el bienestar integral de los productores mediante el fortalecimiento de sus capacidades socioeconómicas, productivas y tecnológicas de manera sostenible (Rodriguez et al., 2016).

En la zona núcleo de producción sojera argentina, existe la inquietud entre los productores de encontrar manejos para maximizar el rendimiento del cultivo, debido a la visión de que los aumentos de rinde año a año no muestran incrementos, sugiriendo que el rendimiento del productor está cercano al rendimiento potencial limitado por agua. Una alternativa posible consistiría en aumentar los rendimientos actuales a través del uso de un paquete tecnológico con mayor nivel de insumos diseñado para lograr altos rendimientos. En el mercado existen nuevas tecnologías de uso no generalizado, que podrían contribuir a reducir esta brecha de rendimiento y cuyos efectos en conjunto sobre el rendimiento potencial y la brecha de rendimiento no se conocen con exactitud.

Por ello el objetivo de este experimento es evaluar la respuesta al uso de diferentes niveles tecnológicos usados habitualmente en el norte de la provincia de Buenos Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el año 2024 se evaluaron sistemas tecnológicos en ocho localidades del norte de la provincia de Buenos Aires en microparcelas. Los ensayos tuvieron

un diseño en bloques al azar (DBCA) con cuatro repeticiones. Los tratamientos evaluados se presentan en la tabla 1.

En la tabla 2 se presentan los datos de análisis de suelo de los sitios, así como las medidas de manejo llevadas a cabo en cada localidad. Los experimentos se mantuvieron libres de malezas e insectos en función de las necesidades de cada sitio. La cosecha se realizó en forma manual o con cosechadora autopropulsada según la disponibilidad de cada sitio. Se realizó un análisis de la varianza para un DBCA y se compararon las medias de rendimiento con el test LSD Fisher al 0,05 con el programa Infostat Versión 2018e.

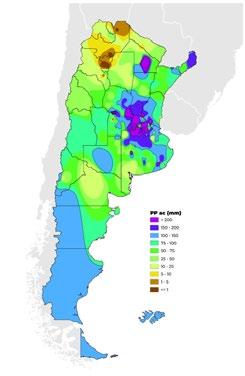

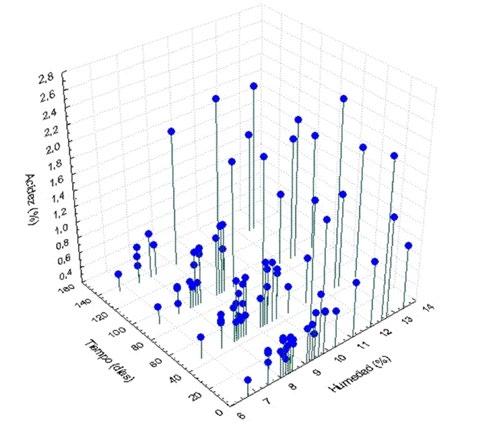

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

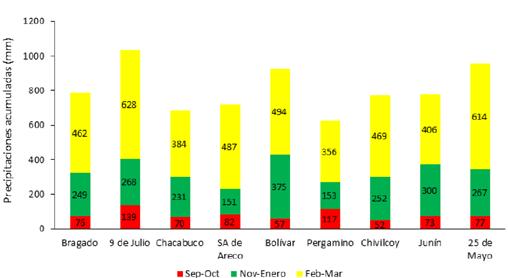

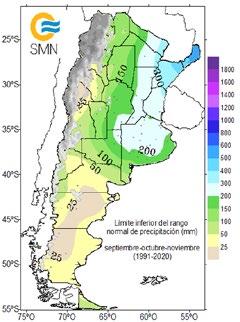

Las precipitaciones registradas durante los meses de septiembre a marzo en las diferentes localidades fluctuaron entre los 685 mm y los 1035 mm; sin embargo, cerca del 58 % de las mismas se registraron en los meses de febrero y marzo, mientras que solo el 31 % de estas se desarrollaron en la etapa de noviembre a enero y solo un 11 % en la presiembra del cultivo (Figura 1). Esta distribución impuso un fuerte periodo de estrés hídrico entre fines de la etapa vegetativa y comienzos de la reproductiva que resintió el potencial productivo del cultivo en varias localidades.

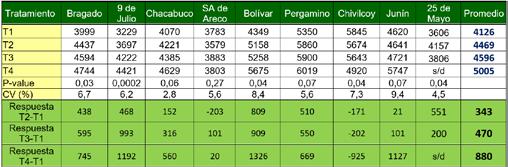

En la tabla 3 se presentan los datos de rendimiento, el nivel de significancia de cada ensayo (P-value), el coeficiente de variación (CV %) y las respuestas en re-

Tabla 1. Niveles tecnológicos en Soja, Campaña 2024. Red INTA Norte Bs. As.

Tabla 2. Datos de suelo (0-20cm) al momento de la siembra y medidas de manejo en cada localidad

las localidades participantes.

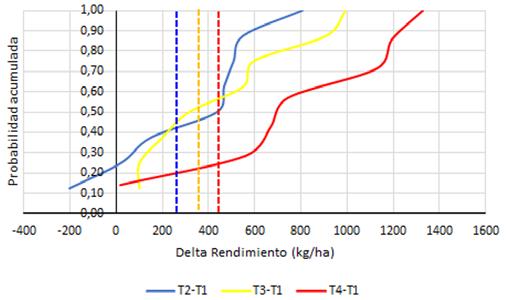

Figura 2. Probabilidad acumulada de obtener incrementos de rendimiento respecto del testigo absoluto para los tratamientos T2 (manejo productor), T3 (manejo productor optimizado) y T4 (manejo productor potencial). Las líneas verticales señalan los costos en kg/ha de las estrategias T2, T3 y T4.

lación al testigo absoluto para los diferentes sitios.

En el sitio de Chivilcoy, los fertilizados T2, T3, y especialmente T4 produjeron fitotoxicidad perjudicando la emergencia, y por ese motivo el sitio no se incluyó en el promedio de rendimiento. Se lograron diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos en las localidades de Bragado, 9 de Julio, Bolivar, Chivilcoy y 25 de Mayo. En las localidades de Chacabuco, Pergamino y Junin se determinaron diferencias significativas (P<0,10) y San Antonio de Areco no se encontraron diferencias estadísticas para rendimiento. Como promedio se logró un incremento respecto del testigo absoluto del 8,3 % (343 kg/ ha), 11,4 % (470 kg/ha) y 21,3 % (880 kg/ ha), para los tratamientos T2, T3 y T4, respectivamente. La optimización de la fertilización permitió mejorar los suelos y maximizar la productividad en varias regiones del oeste y centro de Argentina (Antonietta et al., 2025), el Cerrado de Brasil (de Camargo et al., 2024) y una amplia región de EEUU (Almeida et al., 2025).

En la Figura 2 se presenta la probabilidad acumulada de alcanzar una determinada respuesta a la fertilización. Esto a la vez, permite graficar la posibilidad de obtener un resultado económico positivo. Los tratamientos T2, T3 y T4 representan un costo equivalente a 250, 350 y 450 kg/ha, respectivamente. De acuerdo con el comportamiento observado, existe una probabilidad del 60, 48 y 75 % de que estos tratamientos obtengan un resultado económico positivo.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se encontraron respuestas positivas a la incorporación de crecientes tecnologías de nutrición, en 7 de 9 localidades evaluadas. El tratamiento de entrada con inoculación y fertilización fosforada es una práctica habitual y difundida, pero se observaron mejoras adicionales por el uso de dosis superiores y tecnologías más novedosas. Estas alcanzaron, según estrategia, incrementos medios de hasta un 21,3 %, evidenciando la importancia de la práctica. Dimensionar la respuesta a nivel regional es un paso clave, para incorporar estas prácticas en la planificación de los establecimientos.

Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com

“El tratamiento de entrada con inoculación y fertilización fosforada es una práctica habitual y difundida, pero se observaron mejoras adicionales por el uso de dosis superiores y tecnologías más novedosas”

Figura 1. Precipitaciones acumuladas septiembre y octubre, noviembre a enero y febrero y marzo en

Tabla 3. Medias de Rendimiento de niveles tecnológicos de nutrición en Soja, Campaña 2024. Red INTA Norte Bs. As

NUEVO

Super Triple Azufrado COFCO Fertilizantes

40

Un fer tilizante de alta ef iciencia, diseñado para responder a las necesidades de tu cultivo y potenciar tu estrategia de nutrición.

VENTA JAS

Mezcla química: todos los nutrientes en un solo grano: apor te balanceado de P, S y Ca

Homogeneidad en la dosif icación y aplicación en el lote

Sin segregación en el traslado al campo

Excelente corrimiento y baja higroscopicidad

Granulometría óptima: 2–4 mm (90%)

SUPER TRIPLE AZUFRADO: tecnología, practicidad y más rendimiento en cada aplicación.

Solicitalo a tu distribuidor habitual o conocé más ingresando en: �� www cofcofer tilizantes com ar

TSP

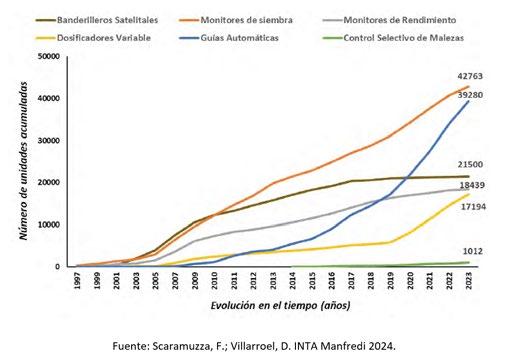

Por: Ing. Agr. (MSc.) Fernando Scaramuzza Asesor-Consultor - Agricultura de precisión y mecanización agrícola scaramuzza.fer@gmail.com

Resumen

Solo 2 de cada 10 productores completan el ciclo de adopción de tecnología.

El agrónomo como “director de orquesta” del ecosistema de datos.

El contratista rural es un aliado estratégico, realizan más del 60% de las labores

Más de 22.350 máquinas conectadas cubren el 70% de las hectáreas sembrables.

La dosificación variable y aplicaciones selectivas mejoran rendimientos, reducen insumos y aportan sostenibilidad al sistema.

La agricultura de precisión en Argentina pasó de equipos a gestión integral de datos.

El futuro: integrar tecnología, conocimiento y personas.

La evolución de la agricultura de precisión en Argentina refleja el recorrido de su sistema productivo: desde la adquisición de equipos tecnológicos hacia una gestión integral orientada a la eficiencia productiva y la sostenibilidad. Lo que, a mediados de la década de 1990 impulsado por el INTA, comenzó como la adopción incipiente de herramientas aisladas, hoy se consolida como una verdadera agronomía de precisión, en la cual los datos generados por la maquinaria se constituyen en insumos estratégicos para generar información. Las plataformas AgTech, entendidas como soluciones basadas en tecnologías digitales aplicadas a las distintas etapas de las cadenas agroalimentarias, permiten transformar esa información en valor agregado para la toma de decisiones.

En este contexto, el proceso de digitalización se proyecta como motor del

Gráfico 1. Estimación de la evolución de número de equipos, en unidades acumuladas en los diferentes rubros tecnológicos, para Argentina.

“La dosificación variable de semillas y fertilizantes permite optimizar el uso de insumos, alcanzando incrementos promedio de rendimiento en grano de hasta un 15%”

Gráfico 2. Esquema de adopción del ciclo completo de Agricultura de Precisión