EL GIRASOL PIDE PISTA

“Por primera vez la economía domina la política” repetían desde el Poder Ejecutivo. No parece ser así a simple viste: el apretón monetario para reducir al mínimo posible la inflación con vistas a Octubre ya es una estrategia explicita del Ministro de Economía. Es muy importante escuchar a los funcionarios, lo que dicen y lo que callan nos permite entender como observan la realidad y como operan en ella. Hay otra explicación posible que suelen dar: la política se transformó en una variable fundamental del plan de estabilización, ya que un buen resultado electoral garantizaría un control del Congreso daría un apoyo para profundizar en el proceso de reformas que otorgaría a la economía argentina la competitividad que motorice un despegue y no ya un rebote de la actividad económica. El razonamiento no es tan sencillo, los que porotean el Congreso entienden que la relación de fuerzas entre “los racionales” y la “coalición del déficit” no se alterará aunque el oficialismo realice una elección excelente. Desde el Poder Ejecutivo argumentan que persiguen un doble objetivo: a) que “los racionales” sean en proporción una mayoría de propios (hoy esos números tienen una proporción inversa) para no tener que vivir en un estado permanente de negociación y b) que una gran elección actuará como plebiscito de su gestión lo cuál generará un consenso claro alrededor del rumbo elegido. El calendario electoral acelera la dinámica: todos los que tienen activos en pesos ven un riesgo en su posición y buscan dolarizarse como sucede en todos los años impares; el resultado en CABA para el oficialismo fue aceptable, pero no rutilante y que la provincia de Buenos Aires (el territorio en el que peor perfoma la Rosada) haya adelantado su elección local puede generar nerviosis-

mo si el resultado es interpretado como un predictor de la elección de octubre. Toda la experiencia reciente nos indica que los cambios de ánimo sociales sobre la capacidad del Ministerio de Economía de transmitir control sobre la situación son muy abruptos y pronunciados. Que la economía domina la política ya no queda para nada claro.

Todo este panorama es preocupante porque la actividad económica está planchada hace varios meses. Esto es: la comparación mes a mes contra el año pasado es muy positiva, pero contra el mes anterior neutral tirando a mala. El apretón monetario tiene un doble efecto: a) atrasa el tipo de cambio y b) eleva las tasas de interés. El oficialismo explica que las tasas de interés extraordinariamente altas son un fenómeno transitorio, pero ya cumpliremos 2 meses con tasas superiores al 50% y en breve tendremos un mes enterito al 70%. El costo del capital de trabajo es la sangre de la economía, si está bajo la gente hace infinitamente más negocios que si está alto. Por otro lado, el tipo de cambio funciona como un botón on/off de las ventas al mundo: hay un punto en el que sencillamente no se vende más; la depreciación que se dio desde el episodio subibaja de las retenciones fue positiva, sobre todo porque hubo un bajísimo traslado a precios locales, pero el proceso tuvo sabor a poco. La estrategia de presionar con múltiples instrumentos el tipo de cambio para mantenerlo bajo es una arma de doble filo: a) puede fallar generando corcoveos de la cotización en el corto plazo y b) genera la perspectiva de un ajuste mayor de la cotización una vez que se cumpla el objetivo de atravesar la elección de octubre.

Electoralmente no queda claro cuál efecto tendrá más relevancia en la cabeza de los votantes: por un lado, los mayores beneficiarios de este modelo son las clases populares y los asalariados formales que conservan su empleo ya que su ingreso se disparó, no hay nadie más beneficiado por el desplome de la inflación que ellos. Adicionalmente, las transferencias a los sectores populares son el único gasto del Estado que creció en términos en reales. Como contracara, hay señales claras que el enfriamiento de la economía, que en algunos sectores de la economía es un cubito de hielo y en otros es un otoño en Rosario, está aumentando el desempleo y los jubilados son un parte central del programa de ajuste.

Mientras tanto, los productores posponen compras porque no quieren pagar por el costo financiero de tener inventarios que usarán recién en noviembre y hacen cuentas para diseñar el plan siembra con relaciones insumo-producto que demandan una eficiencia fuera de lo común.

Manejar la política económica en Argentina es un asunto de audaces, hacer negocios también. Dominar la política con la economía no parece un asunto sencillo.

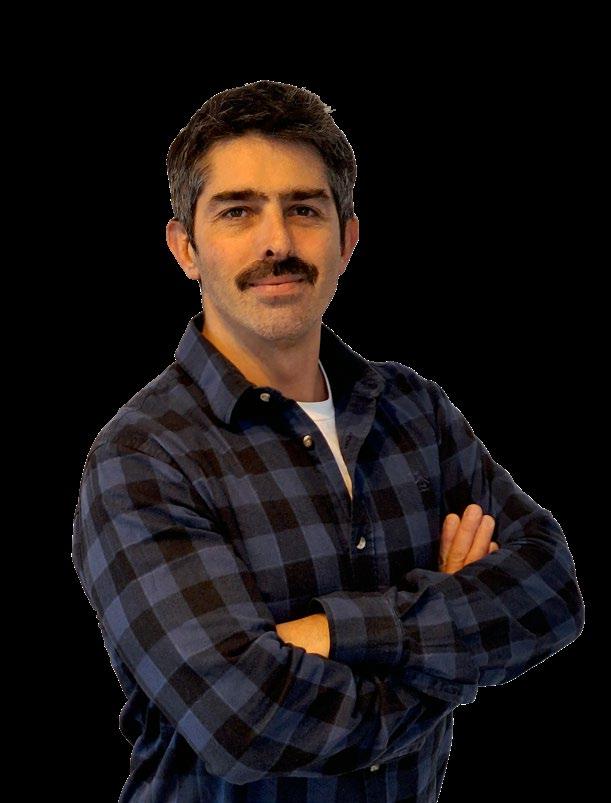

Por Iván Ordóñez Economista especializado en Agronegocios

3.

El lote y la góndola Puntos de vista

Por: Iván Ordóñez

4. Sumario

6. Editorial Packaging

Por: Juan Carlos Grasa

8. Investigación

Girasol, recomendaciones para una campaña exitosa

Por: Diego Aguilera

16.

Mano a mano con Juan Martín Salas

Una vida entre la tierra, las instituciones y la vocación por el cultivo.

Por: Sebastián Nini

20.

Las 31 de BASF a Florencia Allub, Gerente Sr. Experiencia de Cliente y Excelencia comercial en BASF

22. Investigación

Evaluación del rendimiento de los principales híbridos comerciales de girasol

Por: Julio Pietrantonio; Ricardo Alladio; María Belén Conde; Daniel Cotorás; Nicolas Heinz y Agustín Mazzalay

26.

El Quincho de Horizonte by Kioti

Dejar que fluya

Por: Juan Alaise

30.

Informe

La Justicia ratifica la exención en el Impuesto a las Ganancias de las operaciones de dólar MEP

Por: Héctor Tristán

32.

Agro Digital

Los números de la agricultura digital

Por: Jeremías Drobot

34.

Investigación

Evaluación de modelos de fertilización en girasol En zona núcleo pampeana

Por: Gustavo N. Ferraris y Matías

Dominguez

40.

Investigación

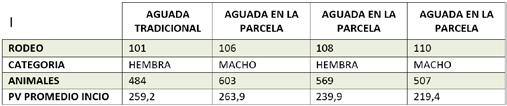

El agua en la parcela aumenta la ADPV y la producción de carne por hectárea

Por: Julian Fantini

46.

Informe

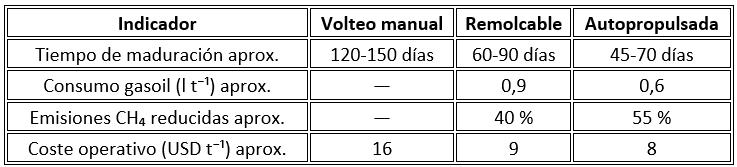

Compostaje en hilera: ventajas y desafíos en climas variables

Por: Mariano Larrazabal

52.

Informe

Del Dato a la Decisión

Por: Alberto Galdeano

54.

Nueva Generación

Joaquín Arco, fundador de UAGRI

Por: Juan Alaise

58.

Mercados

Mercado de girasol: clima, siembras y estrategias al tope de la agenda

Por: Sebastián Salvaro

60.

Informe

Girasol 2025/26 y la genética que redefinirá las rotaciones en Argentina

Por: Sebastián Nini

66.

Informe

Johanna Döbereiner: pionera de los biológicos y precursora de la revolución

agrícola sustentable

Por: Carlos Becco

68.

Lanzamiento

Lo nuevo del mercado, Fulltec OIL

70.

Desde el Interior

Nicolás Membriani: “Agradezco poder pintar los paisajes de mi patria con mis payadas”

Por: Bettina Cucagna

76.

Investigación

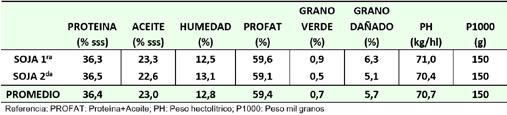

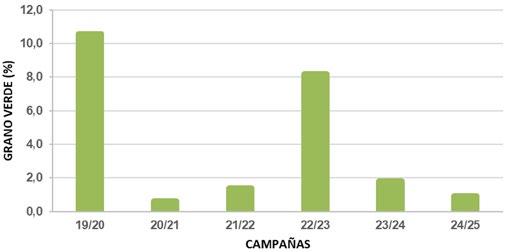

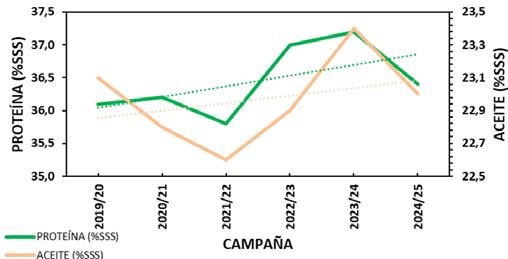

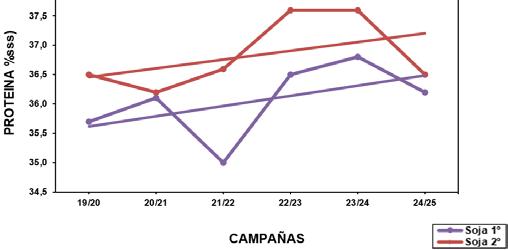

Productividad y calidad de la soja en la zona núcleo sojera

Por: Eugenia Chialvo, Leticia Mir, Mariela Pronotti y Gustavo Mansilla

82.

Vidriera

86.

Actualidad

Galicia y Bayer

El abanico de los agronegocios es muy amplio, desde una millonaria inversión en biocombustibles hasta una bandejita en el supermercado con alitas de pollo. Y casualmente nos toca cerrar esta edición de Horizonte A estando en España. Aquí, cuando vas al supermercado te das cuenta que los agronegocios le ponen el ojo también a dar una oferta bien variada de productos muy al alcance del consumidor, muy amigable. Y si bien en la Argentina estamos empezando a hacer este tipo de cosas, acá se ve todo el tiempo y por todos lados.

Yo creo que no debe ser tan complicado armar un packaging para ofrecer una sandía cortada sin las semillas o un racimo de uvas o un kiwi. Más allá también de productos cárnicos, pollo, cerdo, vaca. Todo tiene un packaging, todo le da y le agrega valor y pone al consumidor frente a la disyuntiva de qué es lo que va a comer. Esto también es parte de los agronegocios.

Quizá la circunstancia de estar en este momento en España hace que uno ponga el ojo ahí. No quiere decir que la revista no está enfocada a la agricultura y a las grandes extensiones de siembra de girasol, soja, maíz, trigo; pero esta vez me tomo la licencia de decir que hay también un espacio ahí para la inversión, para el trabajo, para el agregado de valor.

Esta edición dedicada sobre todo al Girasol cuenta con artículos bien específicos de investigación e informes sobre este cultivo. Diego Aguilera da recomendaciones para una campaña exitosa. Gustavo Ferraris y Matías Dominguez afirman que la respuesta del girasol a la fertilización es altamente dependiente del ambiente edafoclimático, del genotipo y del manejo agronómico.

Las 31 de Basf, esta vez es a Florencia Allub, madre de cuatro hijas quien afirma que ellas son su mejor regalo que haya recibido en esta vida.

La agricultura de precisión no es más que un concepto que viene preestablecido en la mente de todo agrónomo: medir, registrar, accionar y mejorar. Jeremías Drobot desarrolla este tema en su sección Agricultura Digital.

El Quincho de Horizonte by Kioti, esta vez fue previo al Congreso de Aapresid. Una noche impecable, con invitados de lujo: Érica Fontana, Sebastian Salvaro, Pato Frydman y Juan Manuel Aloe.

Carlos Becco nos cuenta sobre la vida de Johanna Döbereiner: pionera de los biológicos y precursora de la revolución agrícola sustentable.

La producción mundial de girasol crece y gana espacio en la agenda del agro. Con Rusia y Ucrania como líderes y Argentina sumando hectáreas, el mercado muestra oportunidades, pero también riesgos: clima, precios internacionales y costos que se mueven rápido. Sebastián Salvaro desarrolla este informe sobre actualidad de Mercados.

Iván Ordóñez afirma que el costo del capital de trabajo es la sangre de la economía, si está bajo la gente hace infinitamente más negocios que si está alto. Una columna imperdible!

Y como siempre, Tristán, la Vidriera, el mano a mano, la Nueva Generación y tanto más.

Espero supere expectativas!

Hasta la próxima edición!

Av. Santa Fe 4922 piso 2º A -(1425) CABA Tel.: (011) 3768-0560 info@horizontea.com www. horizonteadigital.com

La publicación de opiniones personales vertidas por colaboradores y entrevistados no implica que sean necesariamente compartidas por la dirección de Horizonte A. Queda prohibida la reproducción total o parcial de

DIRECTOR RESPONSABLE PROPIETARIO

Juan Carlos Grasa juancarlos@horizontea.com

COORDINACIÓN GENERAL Verónica Varrenti veronica@horizontea.com

ASESOR LETRADO

Raúl Emilio Sánchez

COLUMNISTAS S COLABORADORES

Alberto Galdeano

Agustín Mazzalay

Bettina Cucagna

Carlos Becco

Daniel Cotorás

Diego Aguilera

Eugenia Chialvo Gustavo N. Ferraris

Gustavo Mansilla

Jeremías Drobot

Julian Fantini

Julio Pietrantonio

Leticia Mir

María Belén Conde Mariano Larrazabal

Mariela Pronotti

Matías Dominguez

Nicolas Heinz

Ricardo Alladio

DISEÑO

HA EDICIONES

011-3768-0560

FOTOGRAFÍA

Martín Gómez Álzaga martinfotografo@gmail.com

Jorge Gruppalli jorgegruppalli@yahoo.com.a

María Cristina Carlino Bajczman cbajczman@fibertel.com.ar

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD info@horizontea.com

N° Prop. Intelectual 52705116 SSN - 1668-3072

Enla campaña que estamos por comenzar para los cultivos de gruesa en dos, tres meses, el cultivo de girasol está tomando una preponderancia muy importante en los planteos técnicos debido a la suba de precio que tuvo sobre todo el alto oleico en los últimos dos meses de mercado.

Básicamente lo que pasó es que el girasol oleico estaba a 300 dólares de base + 20 dólares de prima y pasó a estar a 300 + 100 respectivamente, obteniendo una mejora considerable en los resultados económicos del cultivo.

Factores ambientación

Lo interesante es saber qué factores se usan para la ambientación en la zona Mar y Sierras, pero hay varias zonas que pueden estar con las mismas características y los factores son (imagen 1) : presencia o no de tosca a determinada profundidad del suelo, profundidad de la napa, o sea, en qué en qué altura del suelo tenemos agua, cómo afectan las heladas según la altimetría y orientación de la ladera y la pendiente - si tenemos alto porcentaje en los lotes de suelo cóncavo que recibe agua o convexo que elimina agua-

De todos estos factores, la tosca es la variable por excelencia en gran parte de la región, y para poner un ejemplo en el trabajo que hizo en su momento Gastón Blanchard con el Crea Arroyo Los Huesos, quedó bien claro que cuando uno tiene un suelo de un 1,5 metros de profundidad no hay limitaciones de rendimiento en ningún cultivo; en cambio, a la mitad de esa profundidad efectiva, es decir 75 cm, podemos decir que la cebada penaliza 5%, el trigo 10%, la soja de primera 20%, el girasol 30% y el maíz “con tecnología antigua” que se hacía temprano y con otros híbridos un 40%. Hoy la nueva tecnología lo convierte en un cultivo con un comportamiento similar a la soja de primera.

En base a esos cuatro factores hay dos tipos de ambientes productivos, uno es el ambiente de bajo donde la fina no entra porque se hela el primer cultivo

o se hela la soja de segunda y también hay afectación por anegamiento; el otro es un ambiente de loma donde básicamente hay mucha más preponderancia de cultivos de fina, por eso la rotación es mucho con cebada, trigo y soja de segunda que en general al segundo o tercer año corta la rotación con soja de primera o girasol.

El girasol entra en todos los ambientes; en el ambiente de bajo relieve, pero de alto potencial en general el maíz pasa a girasol, después vuelve a maíz y puede volver a girasol o soja dependiendo de los precios relativos.

Y en el ambiente de loma, después de esos dos años de fina, en general se cortaba con soja, pero hace ocho o diez años con los buenos precios de girasol el cultivo que lo termina cortando es el girasol. Eso se puede ver en los márgenes proyectados para la campaña 202526. (Gráfico 1)

¿Por qué la importancia del girasol en esta campaña?

Según el gráfico 1 Lo azul sería el alquiler más la administración, tiene un al-

quiler de 13,5 quintales de soja, que sería el promedio de la zona Mar y Sierras, y a su vez una administración “tipo pool” de 50 dólares por hectárea. Lo rojo es el costo directo de los cultivos, cuando tenemos un solo cultivo, como puede ser maíz, girasol y soja de primera, obviamente es ese cultivo. Cuando tenemos el doble cultivo suma el primero y el segundo, y lo verde, sería el margen neto de la actividad, es lo que sería el resultado antes impuesto a las ganancias.

Lo que se puede ver de la campaña 2025-26 que ya estamos desarrollando, pagando estos alquileres, es que los únicos cultivos que ganarían plata serían: la colza + soja segunda, la cebada cervecera + soja de segunda con un mix de cebada forrajera que está casi empatado en el resultado, el trigo o cebada pensándolo en vez de cultivo de segunda que vaya a un verdeo por los precios que tiene la carne en dólares por kilo, y ya enfocándonos en los cultivos de gruesa, con los nuevos cambios que hubo de los valores comentados, vemos que el girasol se despega mucho de lo que es la soja de primea. Entonces, estamos viendo que en casi todas las empresas de la zona se está tratando de hacer mayor

Imagen 4

porcentaje de girasol alto oleico en reemplazo de soja de primera.

Limitante actual

La limitante grande que estamos encontrando es conseguir las bolsas de girasol alto oleico que queremos. A pesar del cambio en los derechos de exportación modificados hace unas semanas, hoy el cultivo de girasol, por las relaciones de precios que tiene con la soja, termina siendo la mejor alternativa.

El maíz hace dos meses salía estaba con buenos resultados. Hoy en día con la suba de los fertilizantes podemos decir que está teniendo un empate. Todos estos cultivos o estos márgenes son para un ambiente de medio potencial, en los de alto potencial, pensando solamente en los cultivos de gruesa porque la fina no entra, lo que podemos ver es que la tendencia o diferencia en dólares por hectárea entre girasol, soja de primera y maíz se sigue manteniendo.

Máximo rendimiento en girasol

Para lograrlo, lo que hacemos es estudiar muy bien la calidad del ambiente, relacionado al ambiente en el que estoy produciendo va todo lo referido a estructura de cultivo. Cuando hablamos de estructura de cultivo, básicamente hacemos foco en fecha de siembra, híbrido, dis-

tanciamiento, densidad y nutrientes (nitrógeno, fósforo, boro, son los fertilizantes más importantes), y después proteger ese cultivo de enfermedades, malezas e insectos.

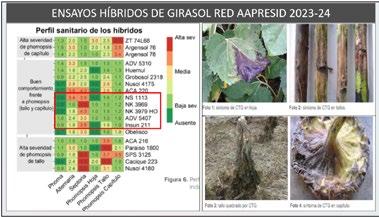

La idea es cuidar todos los factores que pueden limitar el rendimiento del cultivo. Básicamente para la parte de híbridos o materiales a usar nos enfocamos mucho en lo son redes CREA, AAPRESID e INTA como lo que muestra la imagen 2.

Básicamente tratamos de mirar siempre datos publicados que tenga aval y en base a eso seleccionamos los híbridos. Hoy el foco de selección de híbrido es mucho potencial de rendimiento corregido por materia grasa, obviamente la estabilidad de ese rendimiento, el otro punto es qué sanidad tienen, sobre todo para Phomopsis, ya que saca cada vez más kilos en la zona Mar y Sierra Serrana y más aún en zona Mar y Sierra Costera. Hay híbridos que se comportan de muy buena manera y otros no tanto. Phomopsis

En la imagen 3 vemos los nuevos materiales de los semilleros y su comportamiento sanitario, sobre todo Phomopsis de hoja, tallo y de capítulo, muy superior al resto de la gama de híbridos que uno podría tener en el mercado. Lo que ya sabemos que funciona es la rotación de

los cultivos. Es clave rotar con el cultivo de girasol dentro de cada lote. El segundo punto es no pasarse de plantas. El tercero es no pasarse de fertilización nitrogenada para no generar un ambiente muy cerrado que potencie las enfermedades. El cuarto punto, como comentaba anteriormente, es la parte de selección de híbridos.

Lo que no está muy claro hoy en día respecto a esta enfermedad es el uso de fungicidas para su control y si las fechas que se usan para sembrar son las tempranas o las tardías las que mejor comportamiento tiene.

Cuando nos enfocamos en lo que es fechas de siembra lo que tratamos de ver, para la zona Tandil, por ejemplo, hay que enfocarse en dónde nos cae el período crítico de los cultivos y evitar el daño de helada que podemos tener en la primera quincena de octubre.

Entonces, las fechas óptimas de siembra en la zona Mar y Sierra Serrana van del 20 de octubre al 10 de noviembre. En cambio, en la zona Mar y Sierra Costero, tenemos menos daños de helada a fin de octubre, durante febrero siempre hay más humedad que puede generar algún problema más sanitario, estamos viendo que las mejores fechas son del 10 al 30 de octubre, casi que podemos decir que estamos corridos 10 días una zona

“Hoy el cultivo de girasol, por las relaciones de precios que tiene con la soja, termina siendo la mejor alternativa”

Asegurate un excelente potencial de rendimiento con la tecnología de punta de ACA.

una buena cama de siembra bajando cobertura, sobre todo en lotes con cierto riesgo a helada.

Fertilización en girasol

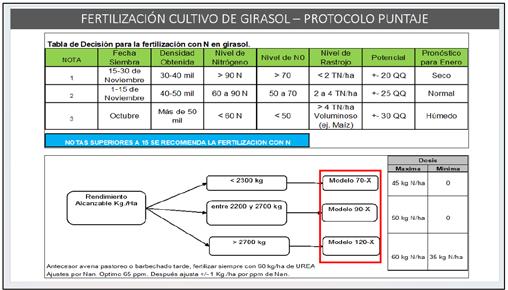

En general lo que es fertilización nitrogenada, antes se usaba según el rendimiento de cultivo, 120 kilos - x por modelo para el ambiente de alto potencial; 90 para el ambiente de medio potencial y 70 para el ambiente de bajo potencial.

Hoy la recomendación es bajarlo unos 15 kilos/ha. Hay que fertilizar, pero con menos dosis, sobre todo cuando venimos de cultivo de maíz, donde sí o sí necesitamos ese aporte de nitrógeno en el ciclo de cultivo. La imagen 5, muestra la tabla de decisión de la fertilización nitrogenada generada por Jorge González Montaner, aplica muy bien a gran parte de la zona Mar y Sierra Serrano y Costero. Responde básicamente a la fecha de siembra, la densidad, al nivel de nitrógeno en el suelo, rastrojo, el potencial del lote y cuánta lluvia se espera.

Por ejemplo, si se sembró el 1 de noviembre en un lote de alto potencial con buena humedad de suelo y vengo de un cultivo de maíz, ya gran parte del puntaje lo cumplió, por eso hacía alusión de que hay que fertilizar sí o sí los cultivos.

La recomendación es que ese nitrógeno esté aplicado muy temprano, casi entre cotiledones y primer par de hojas, ¿para qué? Para que esté disponible ese nitrógeno cuando el cultivo está creciendo exponencialmente. En general, desde que se aplica hasta que esté disponible el 90% del nitrógeno pasan aproximadamente entre quince y veinte días, entonces la idea es no llegar tarde con ese nitrógeno. Sobre todo, los años que son relativamente frescos, donde la mineralización del suelo no hará un aporte significativo.

Malezas

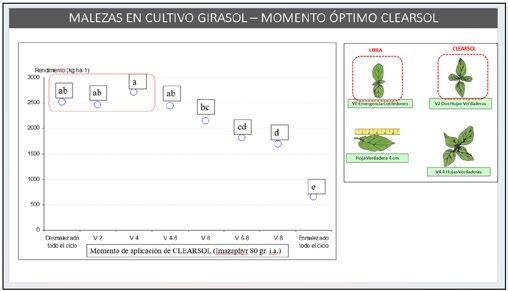

En general hacemos girasol con tecnología CL. La recomendación es que aproximadamente al día 20/25 desde la fecha de siembra debemos pulverizar

Clearsol con un triple objetivo, por un lado, aplicar sobre el suelo limpio para que actúe 100% residual; segundo punto, para que no nos haga pantalla la misma planta al producto que llega al suelo, y tercero, le vamos dando más días de degradación al producto pensando en una siembra de un verdeo o una pastura o la próxima fina, si el verano, por alguna causa en particular, es seco (imagen 6). En cuanto a malezas, podemos tener tres problemas serios en la zona: yuyo colorado, nabo y gramíneas de verano que viene subiendo fuertemente. Para pre-emergentes de girasol con yuyo colorado, si fuera solamente ese problema, estamos enfocando 400 de Sulfentrazone más 1 litro de S-Metolacloro.

Si tuviéramos algún escape de suyo colorado a la dosis de Clearsol comentada anteriormente, le podemos agregar 400 de Benazolin, pero sabemos que los controles no son absolutos.

Si tuviéramos un caso de solamente nabo y gramíneas de verano, en general lo que hacemos es aplicar en pre-emergencia 1,3 litros de Flurocloridona más 1 litro de S-Metolacloro. Si tuviéramos ambos problemas (yuyo clorado y nabo), lo que hacemos es la mezcla de los tres productos, por ejemplo, 1 litro de Flurocloridona + 1 litro de S-Metolacloro y 300 cc de Sulfentrazone. Si tuviéramos escape de nabo en el cultivo, en el post emergente, nos está funcionando muy bien al Clearsol agregarle 1 litro de Prodigio.

Fungicidas

Para control de enfermedades usamos los fungicidas tradicionales, andan muy bien para todo lo que es enfermedades de fin de ciclo, no así con la Phomopsis como comentaba anteriormente. Lo podemos ver en la imagen 7 donde Phoma, Alternaria y Roya Negra tienen control químico y el Mildiu tiene control químico, pero desde los curasemillas. Si tuviéramos un año de buenas lluvias en enero, pronósticos buenos de lluvia en febrero, ya vemos enfermedades de fin de ciclo, estamos en condiciones de poder aplicar

fungicidas.

Lo que hacemos cuando pasamos esta aplicación de fungicidas en R4 del cultivo es agregar algún insecticida residual para evitar problemas de isocas, y en los casos de problemas de deficiencias de boro, sobre todo algunos campos del sudoeste, del oeste o zona cuenca, en esa misma aplicación agregamos algún boro foliar.

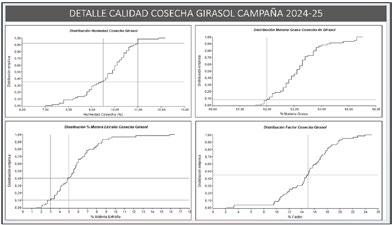

Cosecha

Por último, y complementando todos los temas que tiene el cultivo, no debemos olvidarnos de la cosecha (imagen 8 ejemplo de empresa de la zona durante análisis de campaña). Buenas materias grasas las logramos seleccionando buenos híbridos que bonifiquen para materia grasa, pero el comentario es no penalizar el factor por cosechar con mucha materia extraña – algo que viene sucediendo cada vez más - y eso responde a los problemas que hemos tenido de Phomopsis o porque estamos cosechando muy seco. La recomendación es capacitar a los cosecheros y al equipo técnico de las empresas, tratar de cosechar entre 10 y 12% de humedad, en lo posible con 2 o 3% de materia extraña y crean que se puede regular con 40 o 50 kilos de pérdida de cosecha entre plataforma y cola. Estos parámetros nombrados los podemos llamar como el “triángulo exitoso” de una cosecha óptima del cultivo de girasol.

Conclusiones generales

A este buen presente en cuanto a precios del cultivo de girasol, debemos tratar de conseguir la semilla lo antes posible, sobre todo alto oleico; hacer buenos análisis de semilla para no fallar en la implantación, porque no va a haber posibilidades de resiembra; vender un 50% de la producción estimada a estos valores de 300 + 100 dólares para base + prima, por si baja el precio, sabiendo que en Argentina hay pocos compradores de girasol, y tratar de cubrir todos los puntos técnicos que fuimos viendo en el protocolo de cultivo.

La historia de Juan Martín Salas está marcada por una vocación que brotó temprano, como la semilla que encuentra tierra fértil y sol generoso.

Por: Sebastián Nini periodista

Hoy, como presidente de ASAGIR, la Asociación Argentina de Girasol, se ha convertido en una figura clave del sector, con una mirada que combina sensibilidad productiva, visión institucional y convicciones profundas. Pero antes de todo eso, fue un niño curioso, criado entre veranos rurales y lecturas compartidas con su padre.

Nació en Capital Federal y estudió en el Colegio Marianista de Caballito, donde aún mantiene amistades del secundario. Pero fue en el campo —más precisamente en los veranos pasados junto a su tía y su tío, que tenían una explotación agropecuaria— donde germinó su pasión por la agronomía. “Hasta los cinco años, cuando otros chicos iban al jardín, yo pasaba los días metido en el campo. Me gustaba la vida rural no solo como descanso, sino como modo de vida”, recuerda.

Estudió Agronomía en la UBA y allí conoció a Malena, su esposa y colega. “Ella es de Hurlingham, también agrónoma. Nos conocimos en la facultad y cuando yo terminé, porque soy un poco más grande, le propuse mudarnos al campo. Fue todo un desafío”.

Los comienzos como pareja rural no fueron fáciles. “Cuando nos instalamos en el oeste bonaerense, estábamos muy solos. La familia prometía visitas que no siempre llegaban. Pero eso nos obligó a construir desde cero, a armar nuestra red desde la cercanía con otras personas, desde el esfuerzo compartido. Eso ayuda a forjar el carácter, jaja”.

Hoy viven en Pehuajó, tienen dos hijas adolescentes y una vida marcada por el trabajo, la comunidad y el compromiso institucional.

Juan Martín lleva más de veinte años como productor y más de cinco como presidente de ASAGIR —cargo que ya ocupó previamente en otro período— desde donde impulsa el fortalecimiento de la cadena girasolera a nivel nacional.

Juan ¿Cómo ves al girasol para la actual campaña?

Lo que se está viendo es un resurgimiento. No sé si vamos a tener una explosión desmedida de superficie, ni creo que eso sería lo más sano. Pero sí está claro que hay mayor intención de siembra. La tendencia es positiva. Muchos productores que habían dejado de hacer girasol lo volvieron a sembrar el año pasado por diversos factores, y les fue bien. Entonces se replantean volver a incluirlo en sus rotaciones, y en algunos casos, aumentan la superficie respecto a la campaña anterior.

También hay zonas como el Chaco y el norte de Santa Fe que, por cuestiones climáticas —principalmente humedad inicial favorable— están avanzando fuerte en la siembra. Son regiones donde el girasol tiene buena competitividad y donde el cultivo puede desarrollarse muy bien. Todo indica que la superficie nacional no solo no va a caer, sino que probablemente crezca. Y eso es consecuencia de una sumatoria de decisiones racionales, no de una moda pasajera.

¿Cuál fue el quiebre que despertó ese interés renovado?

Creo que el punto de quiebre se da en la campaña pasada, con varios factores en juego. Por un lado, el fenómeno de la chicharrita afectó fuertemente al maíz en muchas regiones del país. Muchos productores quedaron expuestos al riesgo sanitario y a pérdidas significativas. Al mismo tiempo, hubo una prolongada baja de precios de soja y maíz, que hacía que los márgenes fueran cada vez más ajustados. Frente a eso, el girasol apareció como una opción atractiva.

¿Cómo juega el contexto geopolítico en la decisión de hacer girasol?

Hay un factor externo clave: la guerra entre Rusia y Ucrania. Esos dos países son los principales exportadores mundiales de girasol, y la caída en la producción provocó una demanda global más fuerte del girasol argentino. Esa situación se tradujo

“Muchos productores que habían dejado de hacer girasol lo volvieron a sembrar el año pasado por diversos factores, y les fue bien”

en precios firmes que no se derrumbaron, incluso en época de cosecha, como suele ocurrir con otros cultivos.

El girasol tuvo precios consistentes desde septiembre en adelante, y eso dio confianza. Como si fuera poco, los rindes de esa campaña fueron excepcionales, especialmente en zonas no tradicionales, como Córdoba y el centro de Santa Fe. Esos números generaron entusiasmo. Cuando un productor prueba un cultivo y tiene buenos resultados, no solo lo repite, sino que lo recomienda. Es un efecto cadena que se dio con fuerza en esta última campaña.

¿El girasol puede sostenerse como cultivo competitivo en Argentina?

Sí, absolutamente. El girasol tiene características agronómicas que lo hacen muy valioso en nuestra matriz productiva. Es rústico, con buena tolerancia al estrés hídrico, adaptable a distintos ambientes y con una ventana de siembra que permite planificar con más flexibilidad. Es especialmente valioso en un país como el nuestro, donde el clima puede cambiar drásticamente entre regiones y ciclos. Además, desde el punto de vista económico, hoy tiene números que cierran.

¿Cuáles son esos números?

Las ofertas de forward llegaron temprano —en julio ya había valores entre 330 y 400 dólares— lo cual permite decidir con más certidumbre. Y eso no es menor. La mayoría de los barbechos ya están definidos y los productos aplicados, pero el hecho de tener precios firmes desde el inicio ayuda mucho a consolidar la planificación. Más allá de la coyuntura, yo defiendo el girasol como parte de una estrategia más amplia. Cuando uno diversifica cultivos, distribuye riesgos. Tenes momentos críticos diferentes, cosechas escalonadas, y eso contribuye a la sostenibilidad. No es solo una cuestión de rentabilidad puntual; es mirar el sistema completo.

¿Qué lugar tiene el girasol en tu propia producción?

En mi caso, siempre está. No es el cultivo que más ingresos me genera, pero nunca dejé de hacerlo. Me parece importante desde el punto de vista técnico y agronómico. Lo incluyo tanto en las tierras propias como en las alquiladas. Me gusta tener una paleta variada que incluya maíz, soja, trigo, cebada, girasol. Todos aportan algo y todos tienen momentos críticos distintos. Eso te permite ser más resiliente frente al clima o

Juan Martín Salas combina la simpleza de un productor con la visión de un líder institucional. Habla con naturalidad, pero deja entrever una convicción profunda sobre el rol del girasol en la agricultura argentina. Para él, la clave está en sembrar vínculos, ideas y cultivos con mirada estratégica y espíritu colaborativo. Gracias Juan Martín por tu tiempo, tu claridad y tu compromiso con el campo.

al mercado.

En mi zona, el girasol había retrocedido bastante en las décadas del 2000 y 2010, pero empezó a volver. Yo lo sostuve incluso en esos años de retracción, porque creo en su valor estratégico. No estoy en el sudoeste ni el sudeste, donde el girasol es más dominante, pero le doy un lugar destacado porque confío en su aporte agronómico y económico, aun cuando no sea el más rentable.

¿Qué te parece el impacto de las retenciones en el cultivo?

Desde ya que cualquier baja de impuestos es bienvenida, y en este caso puede mejorar la competitividad del girasol. Pero más allá del número puntual, hay que mirar el cuadro completo. Las retenciones afectan la capacidad de pago de quienes exportan, sobre todo de quienes colocan aceite. En ese sentido, esta baja parcial es positiva. Lo que también hay que poner en agenda son otros aspectos que muchas veces quedan fuera del debate económico puro, pero que influyen directamente en la productividad. Por ejemplo, el estado de los caminos rurales. A mí me toca vivirlo de primera mano. Hay pérdidas de tiempo, deterioro de la calidad del grano, cosechas demoradas, maquinaria que se rompe. Es un costo silencioso que el productor asume todos los días y que no siempre se visibiliza.

Si queremos construir una matriz agroindustrial más eficiente y competitiva, hay que pensar también en lo logístico, en lo territorial. Es parte de la infraestructura que sostiene la producción.

¿Cómo ves tu último año y medio en ASAGIR?

Estamos trabajando fuerte en lo que llamamos un plan estratégico. Queremos salir del cronograma anual y pensar a más largo plazo. Pero además de definir acciones, queremos escucharnos. Entender qué le pasa a cada eslabón de la cadena, cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, sus aspiraciones. Muchas veces la rutina institucional —las reuniones por Zoom, las comisiones— nos aleja del diálogo más humano, más de pasillo. Queremos recuperar eso.

¿Qué viene después?

Después de la presidencia, quiero seguir colaborando. No se trata de tener un cargo, sino de estar disponible, de ayudar al que venga, de sostener el vínculo. Las instituciones se construyen también desde la continuidad, desde la generosidad en los relevos. Desde CREA también seguiré activo. Es un espacio que me representa mucho y en el cual sigo trabajando codo a codo con otros productores.

Gracias Juan Martín!

1. ¿Qué cosa no compartirías con nadie?

Un secreto y mis anteojos de sol

2. En el avión ¿Pasta o pollo? Pasta

3. ¿Con quién no irías ni a la esquina?

Con alguien obsecuente

4. ¿Cómo te proyectas de acá a 10 años? Disfrutando de mi familia y amigos, del trabajo, escribiendo un libro y viajando.

5. ¿Mejor motivo para sonreír?

Mis 4 hijas, son muy divertidas, me hacen reír mucho

6.¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste que venían3?

Me sorprendió que fueran 3, yo ya intuía que tenía más de un bebé, me sentía muy mal, tenía la Beta por las nubes…..primero vio dos y después me dijo “tengo más novedades”

7.¿El regalo más original que hayas recibido?

Las trillizas.

8.¿Una marca?

Ninguna puede competir con BASF, significa mucho para mí, 70% de mi vida laboral, miles de experiencias inolvidables, mi marido y mis cuatro hijas.

9. ¿Qué momento te gustaría volver a vivir?

Los pasillos de la facultad

10. ¿Qué título le pondrías al libro sobre tu vida?

Evolución, creo que la vida se trata de eso.

11. ¿Tu mejor arma y tu peor debilidad?

Mi mejor arma ser resolutiva y mi peor debilidad la ansiedad.

Gerente Sr. Experiencia de Cliente y Excelencia comercial en BASF

12.¿Cuál es el contacto más importante en tu agenda?

El de mi vieja, siempre está ahí para backupearme

13. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a quién te gustaría conocer?

A la fundadora de mi familia, mi apellido viene del nombre de una mujer, de un pueblo del Líbano, hace 200 años, imagínate lo que era.

14. ¿La voz, de quién?

De mi abuela “la abueli”, siempre me dio mucha paz su voz, ella es paz.

15. De los avances tecnológicos, ¿cuál te sorprendió más?

Del pasado Internet, el salto en comunicación fue exponencial; y ahora IA, todo por descubrir

16. ¿Obligada a hacerte un tatuaje, que te tatuarías?

Las iniciales de mis hijas JJFA

17. ¿Volver al pasado, pausar el presente o viajar al futuro?

Pausar el presente, para ejercitarme

18. Si te ofrecieran tener superpoderes, ¿cuál elegirías?

Volar

19. ¿Un asunto pendiente?

Estudiar afuera

20. ¿Un aroma que te remonta a dónde?

Mi familia materna es de Gualeguay y de chica me encantaba el olor a pasto quemado en la entrada de la ciudad, es infancia feliz con mis primos.

21. ¿Qué te cambio la maternidad?

A conocer una forma totalmente inigualable de amar y vincularme y a poder transitar lo imperfecto, lo inevitable, lo imprevisto mucho mejor.

22. ¿Una empresa argentina que te sorprenda?

Mercado Libre

23. ¿A qué lugar de los que ya conoces volverías?

Sudáfrica, quiero volver con mis hijas.

24. ¿Podrías recomendarnos una serie? Mad Men, es viejísima ….Me hizo entender mejor una “época” y disfruté mucho del mundo de las agencias y la publicidad

25. ¿Un buen momento reciente? Un viaje a Rio con mis amigas del colegio

26. ¿Algo que todos deberían tener? Sentido del humor

27. ¿Horizonte A?

Buen periodismo y buena gente

28. ¿Qué argentino/a nos representa mejor en el exterior?

Messi sin dudas

29. ¿Cuál es tu color preferido? Azul y hoy mi sobrina se llama así

30. ¿A quién le darías un abrazo? A mis amigas que viven lejos

31. ¿Qué haces por amor a la agricultura?

Mejorar la experiencia de nuestros clientes

El girasol es una oleaginosa de gran relevancia en la agricultura argentina, destacándose tanto por su adaptabilidad a diversas regiones agroecológicas como por su aporte económico. En la campaña 2024/25, la superficie sembrada alcanzó aproximadamente 2,05 millones de hectáreas, con una producción estimada en 4,1 millones de toneladas, marcando un récord histórico desde que se llevan registros.

Este cultivo no sólo es fundamental para la producción de aceite comestible, sino que también contribuye significativamente a la diversificación de la matriz agrícola nacional. En un contexto de desafíos climáticos y económicos, el girasol ofrece a los productores una alternativa rentable y resiliente, siendo especialmente valioso en zonas donde otros cultivos presentan limitaciones.

Durante la campaña 2024/25, las principales provincias productoras de girasol en Argentina fueron Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En la última campaña en la provincia de Córdoba se sembraron aproximadamente 114.900 hectáreas de girasol, lo que representa un incremento del 17% respecto al ciclo anterior. Esta expansión se tradujo en una producción estimada de 271.700 toneladas, triplicando el promedio histórico provincial de 88 mil toneladas.

En este sentido, el objetivo de este trabajo consistió en evaluar el rendimiento de los híbridos comerciales de girasol de mayor adaptación zonal sembrados en fecha temprana.

Materiales y métodos

El ensayo fue realizado en San Marcos Sud, provincia de Córdoba, Argentina (32°35'30.08"S 62°28'16.09"O), durante la campaña 2024-2025.

Se sembró en un suelo conformado por un Complejo de Series MARCOS JUÁREZ en fase moderadamente bien drenada 5%; EL CHAJÁ 45%; VILLA FRANCISCA 10% y ACHALAY 40, perteneciente a la clase de capacidad de uso VIws, con un índice de productividad de 43 (Carta de Suelos de la República Argentina Hoja 3363-17, 1978).

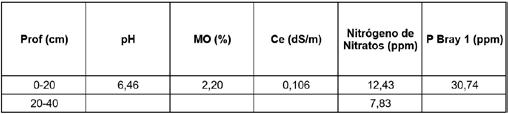

Previo a la siembra se realizó un muestreo de suelos para conocer la fertilidad química del mismo. La información analítica correspondiente se observa en el Cuadro 1.

En el momento de la siembra se realizó la toma de muestras de suelo estratificado cada 20 cm para determinar agua útil en el perfil. Las muestras húmedas se pesaron con una balanza de precisión y se secaron en estufa a 105 °C durante 48 hs, se determinó el peso seco, el porcentaje de humedad. Se calculó contenido de agua útil que fue de 269 mm hasta 2 m de profundidad. (Novello et al. 1994).

Se incluyeron 21 híbridos comerciales de girasol de la red del INTA Marcos Juárez

que se sembraron el día 6 de septiembre del 2024 con una sembradora de dosificación neumática marca Agrometal TX Mega con una densidad de 50000 semillas por hectárea.

La fertilización fue realizada en dos momentos: previo a la siembra se aplicaron 43.4 kg de N ha-1 utilizando como fuente UREA y arrancador con 6.6 kg de N, 13.8 kg de P (fuente MAP), 7 kg de Calcio, 4 kg de Azufre (fuente Azufertil).

El diseño experimental de los ensayos en campo de productor fue en macroparcelas en bloques completos con dos repeticiones. La unidad experimental fue una parcela de 8 surcos a una distancia entre hileras de 0.7 m y de un largo de 300 m.

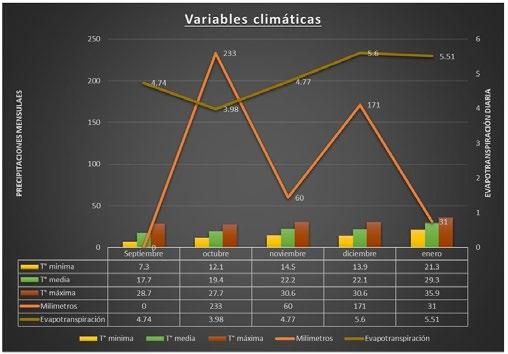

Durante el ciclo de desarrollo del cultivo, desde septiembre a enero, las precipitaciones acumuladas alcanzaron los 495 mm (Gráfico 1), la demanda atmosférica que se dio en las etapas más importantes para el cultivo fueron cubiertas por las precipitaciones, esto se vio reflejado en los rendimientos alcanzados en el ensayo.

Resultados y discusión

Se realizó la cosecha de la totalidad de cada parcela el día 6 de febrero con una cosechadora de flujo axial marca John Deere S550, se determinó rendimiento en grano y luego fue corregido según la humedad de comercialización (11 %).

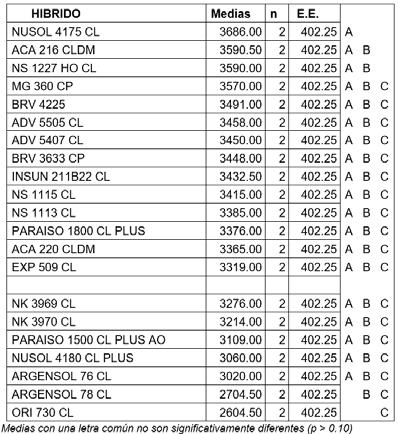

El análisis de varianza se realizó a través del software InfoStat (Di Rienzo, 2020) y se compararon las medias de rendimiento con el test LSD Fisher con un nivel de significancia del 10%.

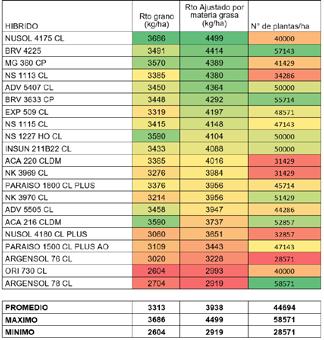

El rendimiento promedio del ensayo fue de 3312.57 kg/ha, con extremos de 2604.50 y 3686.00 kg/ha.

En el cuadro N°2 se muestran los rendimientos medios de los diferentes híbridos y la significancia estadística de los mismos.

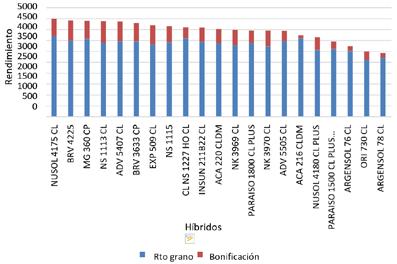

En el cuadro N°3 se muestran el contenido de materia grasa de los distintos híbridos evaluados. La medición se realizó con el método de Resonancia Magnética Nuclear (NMR), los valores registrados fueron superiores al 42% (valor de referencia para la bonificación), hasta casos en los que ciertos híbridos superaron el 55%.

Asumiendo un valor de referencia del 42% de materia grasa, los rendimientos fueron corregidos en función de este umbral para determinar el impacto de la bonificación en el rendimiento de los distintos materiales que participaron en el ensayo. Esta corrección generó distintos grados de bonificación según el híbrido evaluado (gráfico N°2).

En el cuadro N°4 se resumen los rendimientos de grano, rendimiento ajustado por aceite y número de plantas a cosecha de los diferentes genotipos evaluados.

“El rendimiento promedio del ensayo fue de 3312.57 kg/ha, con extremos de 2604.50 y 3686.00 kg/ha”

Consideraciones finales

• Las condiciones ambientales en las que se desarrolló el ensayo permitieron obtener elevados niveles de rendimiento, destacando la importancia de las precipitaciones para el desarrollo del cultivo a lo largo del ciclo, especialmente en el período de mayor demanda.

NUSOL 4175 CL, BRV 4225, MG 360 CP y NS 1113 CL.

Agradecimientos

• Los híbridos que se destacaron por el porcentaje de materia grasa fueron NS 1113 CL, ADV 5407 CL, BRV 4225 y EXP 509 CL.

• Los materiales que mejoraron su rendimiento considerando la bonificación por el % de materia grasa fueron:

• Los híbridos que se destacaron en cuanto a rendimiento en grano fueron NUSOL 4175 CL, ACA 216 CLDM y NS 1227 HO CL.

Se agradece a la familia Cotorás por el compromiso y apoyo permanente para la realización del ensayo en su establecimiento.

Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com

Mientras caminaba hacia nuestro lugar de encuentro, una vez más en la Rural de Palermo, pensaba en estas líneas que estaba por escribir. Esta vez, la previa del Quincho de Horizonte by Kioti era diferente: solemos reunirnos con Juanca antes de la cena para ajustar algún detalle o repasar algún concepto, pero esta vez no fue así. Eso ya presagiaba algo en relación a dejar fluir, a que las cosas se estaban dando solas.

Por: Juan Alaise – Lic. en Ciencias de la Comunicación

La Rural de Palermo fue nuestra sede y, al mismo tiempo, el predio estaba en vísperas de Aapresid, por lo que al adentrarme se podía ver gente trabajando y ajustando los últimos pormenores para el Congreso.

Invitados

Al entrar a Barreto, vi a Juan Carlos que me hacía señas desde adentro. Ya estaba con Melo, a la espera del primer invitado de la noche. El primero en llegar fue Sebastián Salvaro a quien saludé como si lo conociera de hace tiempo, aunque era la primera vez que lo veía; de tanto leerlo en la revista, ya lo sentía cercano.

Dialogamos unos minutos, parados al lado de la mesa, hasta la llegada de nuestra invitada de la TV, Érica Fontana, quien se puso al día con temas relacionados al mundo del agro con-

versando con Seba. En medio de esa conversación tan amena se sumó el tercer invitado de la noche, Patricio Frydman, quien ya llevaba varias horas en la Rural trabajando para que el predio quedara en óptimas condiciones para Aapresid al día siguiente.

Tomamos asiento y seguimos conversando a la espera del último invitado. Mientras el personal de Barreto servía en cada una de nuestras copas un Malbec de Bodega Antigal, se hizo presente Juan Manuel Aloe, director general de Hereford. Ya estábamos todos.

El último en llegar era, curiosamente, el que más rápido se movía en la calle, ya que Juan Manuel contó que manejaba una moto. Así surgió, entre bromas, el primer debate de la noche sobre el uso de las motos y su peligrosidad.

Ya con cada uno en su lugar, Juan Carlos puso al tanto a la mesa sobre lo que estaba a punto de suceder, explicando qué es el Quincho: “es un encuentro con la única finalidad de relacionarnos, para conocernos un poco más”.

Presentaciones y algo más

Hecha esta pequeña introducción, seguimos con la etapa de presentaciones, que encabezó Juanca. Contó que está casado con Verónica y que tiene tres hijos: Alfonso, María Luz y Ramiro. Dijo que intenta jugar al golf, aunque todavía no aprendió, y dejó entrever su felicidad porque en pocos días viajaría a visitar a su hija.

La siguiente en la ronda fue Érica Fontana, quien, antes de hablar de ella, y fiel a su profesión, no pudo evitar preguntarle a Juan Carlos más detalles sobre el “para qué” del

Quincho. Entre Juanca y Melo compartieron algunas anécdotas de ediciones anteriores y recordaron lo intenso que fue vivir el Quincho por Zoom durante la pandemia.

Ella es periodista y conductora de Telefe, comenzó por mencionar su lugar de origen: Reconquista, al norte de Santa Fe. Está casada desde hace 22 años; su esposo viaja por el interior del país por trabajo, y ella aprovecha para conocer historias de la Argentina a través de sus relatos. Es madre de dos hijos, de 15 y 9 años, fanáticos del fútbol: uno de Boca y otro de Independiente. No faltaron las risas de la mesa con esta particularidad.

Comentó sobre su ciclo de entrevistas en Telefe, que comenzó en 2018, en el cual se conectaba con personas de más de ochenta años que tuvieron una buena historia para contar. El formato, que salía una vez por semana, luego derivó en entrevistas a personas mayores del ámbito del espectáculo. Érica destacó lo positivo de este espacio, sobre todo en comparación con el noticiero, donde las noticias no siempre son alegres: en estas entrevistas había más tiempo, otro enfoque y una compañía más amena para el televidente.

En cuanto a proyectos actuales, mencionó que está encarando un programa de radio para el interior del país, con alcance a Rosario, Mar del Plata, Villa Gesell, San Nicolás y próximamente la ciudad de Santa Fe, con la idea de abarcar noticias más locales. En lo personal, Érica confesó que ama la radio.

La mesa aprovechó su presencia para hacerle preguntas sobre cómo se trabaja con el rating. Esto derivó en un debate sobre la transformación de los medios de comunicación en el mundo de los streamings, donde se concluye que quienes participan en este formato suelen estar más relajados, en contraste con la televisión, donde las luces y los micrófonos pueden generar que las personas se sientan más intimidadas. Además, se habló sobre la híper segmentación del consumo de medios, donde los mensajes ya no están dirigidos a millones, sino a miles.

Siguiendo con las presentaciones, fue el turno de Sebastián Salvaro, Co- Founder y Director de Simpleza. Oriundo de General Pico, La Pampa —lugar que él mismo define como la “Capital de la alegría”—, es hijo de madre médica y padre agrimensor, y destacó el esfuerzo que su familia

hizo para que pudiera acceder a sus estudios.

Llegó a Buenos Aires para jugar al básquet, pasando por los equipos de la UBA y Colegiales. En paralelo a su vida deportiva, estudió Economía Agraria en la UBA. Ya en esa etapa universitaria se asomaba su espíritu emprendedor: tuvo una cadena de distribución de verduras y también criaba pollos para la venta. Él mismo se define como un emprendedor nato.

Su carrera profesional lo llevó a vivir en Rusia e Inglaterra, aunque el amor lo unió a una mujer correntina con quien hoy tiene dos hijos, de 6 y 3 años.

Tras recibirse, trabajó durante algunos años en los campos de Lartirigoyen, para luego incorporarse a una consultora, con la que tuvo la oportunidad de radicarse en Rusia supervisando diversos campos. Entre anécdotas, Sebastián relató cómo funcionaban las operaciones para la compra de hectáreas en

aquel país y algunos detalles burocráticos con tintes comunistas que aún permanecen en la Rusia de los 90.

Luego fue el turno de Juan Martín Melo, nacido en Suipacha hace 53 años. Hijo de Roberto, quien le transmitió el amor por el campo, y de una madre docente que se jubiló como maestra rural. Tiene dos hermanas, Fernanda y Mariana, y confía que le encanta volver a su querido Suipacha cada vez que puede. Desde hace más de 20 años se dedica al periodismo agropecuario.

Actualmente conduce un programa de radio en CNN los domingos y, los lunes, realiza un streaming que disfruta muchísimo. Además, está entusiasmado con el nuevo proyec- to que lidera junto a Érica en Radio Mitre.

Mientras bromeábamos sobre la exquisitez de la carne que estábamos disfrutando, llegó el turno del indicado para dar un veredicto gastronómico. Juan Manuel Aloé, director

general de Hereford, confesó su amor por la raza y aseguró tener “el corazón verde” en alusión a la marca. Coincidimos plenamente con su sentencia: la carne estaba exquisita.

Juan comenzó agradeciendo la invitación y celebrando el espíritu del Quincho. Para presentarse, hizo un paralelismo entre la “vida normal” y la “vida real”, afirmando que él tuvo —y tiene— una vida real. Nació y se crió en el campo, en la ciudad de Rojas, y al igual que Sebastián, estudió Economía Agraria.

Sus padres todavía viven en Rojas, y tienen 95 y 93 años. Con algo de envidia, contó que su padre había visto jugar a Di Stéfano, Maradona, Pelé y Messi. Yo me tomé el atrevimiento de agregar a Lisandro López, por su amor a Racing.

Juan tiene cinco hermanos, cada uno con distintas profesiones, y mantiene una excelente relación. Es fanático del golf y no dudó en desafiar a Juanca durante su presentación. Está casado y tiene tres hijos, de 25, 22 y 19 años; dos de ellos son salteños, fruto de los traslados laborales que lo llevaron a vivir en distintas provincias de Argentina.

Un dato que sorprendió a varios es su pasión por el arte: “Si volviera a nacer, me pondría un taller”. Se dedica a la pintura de manera autodidacta, atraída especialmente por el pop art. Su artista favorito es García Uriburu, y le fascinan los colores y la luz. Comenzó pintando imágenes icónicas de rockeros como Mick Jagger o Keith Richards, y prefiere trabajar sobre madera como soporte. Incluso realizó una obra cuya base estaba formada por entradas de recitales de los Rolling Stones.

Juan admite que fue un workaholic hasta que tomó conciencia de ello. Hoy, su rol al frente de una raza tan emblemática como Hereford sigue siendo muy demandante, pero encontró en la pintura y el golf un refugio para relajarse. Se define como alguien de mente complicada y cuyo rostro deja ver fácilmente su estado de ánimo.

Como cierre, se quedó con una frase que resume su sentir: “Estoy conforme conmigo, lo vengo haciendo bien”.

Siguiendo con la ronda de presentaciones, llegó mi turno. Me describí tomando como referencia un comentario del Director de Hereford, que había dicho tener el corazón verde; yo también lo tengo, por mi amor a Sarmiento de Junín. Mi padre es visitador médico y mi madre, abogada. Aproveché el momento para expresar mi admiración hacia ella y contar lo que pude observar durante la pandemia: verla trabajar desde casa y apreciar su enorme capacidad para tratar con las personas. Vale aclarar que se desempeña en un juzgado de familia.

Vivo con mi hermano y amigo, con quien comparto tanto la pasión por Sarmiento como la profesión: ambos somos licenciados en Ciencias de la Comunicación por la UADE. Comenté mi alegría por trabajar junto a Juan Carlos en Horizonte y la curiosidad de que Juanca y yo nacimos el mismo día, el 11 de septiembre.

Hace más de tres años que estoy de novio con “la rubia”, porteña criada en Belgrano. Ya me acostumbré y aprendí sobre algunas de sus “porteñadas”, aunque todavía no logro pronunciar la “s” como corresponde.

A partir de preguntas de Érica sobre mis planes a futuro, pude contar que encontré en el ámbito del agro un lugar en el que me siento muy cómodo: un espacio donde las personas se toman el tiempo de preguntar cómo estás, donde existe escucha y encuentro gente con la que me siento afín.

Mientras un tango sonaba de fondo desde un sector de Barreto, llegó el turno del último de los invitados: Patricio Frydman, Gerente Comercial de Exponenciar SA, de 49 años. Su madre, Alicia, tiene 80 años, y su padre falleció hace algunos años. Pato es el menor de tres hermanos, con un hermano y una hermana mayores.

Nacido en Belgrano, está en pareja desde hace 20 años con Mariana. Tienen dos hijos: una hija que estudia Medicina, y un hijo de 15 años que, como

Pato en su infancia, juega al básquet. Durante muchos años practicó equitación en Escobar, de donde nació su amor por el campo. Esa pasión, combinada con su interés por los números, lo llevó a estudiar Administración Agraria en la UADE. Siempre sintió un gran entusiasmo por la gastronomía, heredado de su padre, quien cocinaba muy bien. Juntos tuvieron un restaurante, y esa experiencia derivó en que su socio adquiriera el reconocido “Rodizio”, que Pato gestionó durante tres años. Así, su vida siempre estuvo ligada tanto al agro como a la gastronomía.

Hace más de diez años tuvo la oportunidad de incorporarse a Exponenciar, en los proyectos Expoagro y Caminos y Sabores, un espacio donde encontró la combinación perfecta entre sus dos pasiones: el campo y la gastronomía.

A modo de cierre, Pato compartió una reflexión: “Siento que tengo un montón por delante y, al mismo tiempo, siento que hoy me puedo ir tranquilo” . Contó que lo que más disfruta de su trabajo es la posibilidad de interactuar con diferentes sectores, como el gastronómico, la prensa y el agro, y destacó el valor de las relaciones de cariño y afecto que se generan alrededor del campo.

Reflexión final

Para cerrar la noche, y con el café de por medio, cada uno de los invitados se tomó un minuto para compartir una reflexión final. Todos coincidieron en que había sido una velada donde el eje principal fue el disfrute y la distensión, destacando el privilegio de poder compartir una cena con tanta humanidad, en un espacio donde, de manera natural, se generan conversaciones profundas sin la necesidad de recurrir al celular.

La buena comida, el excelente vino y el clima de confianza fueron protagonistas. Varios comentaron que la noche daba para seguir charlando durante horas, y algunos incluso pidieron volver a participar en otra ocasión.

Muchas gracias… y hasta el próximo Quincho de Horizonte by Kioti!!

Kioti en Argentina: www.importrade.com.ar/equiposkioti

Por Héctor Tristán Tristan & Asociados Consultor impositivo

Unaexcelente noticia llega desde los tribunales para los productores y empresarios del sector agropecuario. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, en un fallo reciente, ha confirmado que las operaciones de compra y venta de títulos públicos que derivan en lo que conocemos popularmente como "dólar MEP" o "Contado con Liquidación" están exentas del Impuesto a las Ganancias. Este dictamen sienta un importante precedente y brinda mayor seguridad jurídica a quienes utilizan esta herramienta financiera, tan común en el campo para resguardar el valor de su producción.

¿Qué estaba en juego?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había estado cuestionando a contribuyentes que, en su momento, compraron títulos públicos en pesos y los vendieron en dólares en el exterior. La AFIP sostenía que la ganancia obtenida por la diferencia de cotización entre el peso y el dólar en estas operaciones no estaba exenta del Impuesto a las Ganancias. Incluso, en algunos casos, se llegó a considerar que estas operaciones eran "anómalas" o "simultáneas" y que el contribuyente actuaba como un intermediario, buscando gravar la renta generada.

En el caso que dio origen a este fallo, la AFIP le había determinado a un contribuyente una diferencia de impuesto, intereses y una multa considerable, argumentando que la renta de estas operaciones no estaba cubierta por la exención del ar-

tículo 20, inciso w), de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que exime los resultados de la compraventa de títulos valores.

La clave: La exención es para la operación, no para quién la realiza

El corazón del debate giraba en torno a cómo interpretar la ley. La AFIP intentaba sumar requisitos que la ley no establece. La Cámara, con gran claridad, destacó que el artículo 20, inciso w), de la Ley de Impuesto a las Ganancias (vigente en 2008, momento de los hechos en cuestión) define como exentos los "resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas".

Lo fundamental es que la ley no hace distinciones sobre si la compraventa se realizó en el mismo día o si los títulos se mantuvieron en cartera por un tiempo. 22Es decir, la exención se aplica a la naturaleza de la operación en sí misma, siempre y cuando se trate de la compraventa de títulos públicos, y no se basa en el "cómo" o el "cuándo" se realizó, ni en el "por qué" se obtuvo la diferencia de cotización.

Los jueces fueron contundentes al señalar que no se pueden agregar requisitos adicionales a los que la ley ya prevé para definir una operación como exenta. Es un principio básico de nuestro sistema legal: si la ley no lo prohíbe o no pone condiciones específicas, no se pueden inventar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosas ocasiones, ha enfatizado que la primera fuente de interpretación de una ley es su propio texto. Si la ley es clara, no se le pueden añadir supuestos que el legislador no incluyó.

La realidad económica vs. la letra de la ley

La AFIP había apelado al principio de la "realidad económica" para intentar gravar estas operaciones. Sin embargo, el tribunal dejó en claro que si bien este principio es importante, no puede ir en contra de lo que la ley dice expresamente. En este caso, la ley es precisa en cuanto a la exención de las ganancias por compraventa de títulos.

Además, el contribuyente había argumentado que estas operaciones de compra y venta de títulos públicos son una práctica habitual del mercado. El fallo lo confirma: no se trataba de maniobras "anómalas", sino de operaciones que se corresponden con la operatoria normal del mercado financie-

ro. 9El contribuyente actuó como titular y beneficiario de la utilidad, no como un intermediario o facilitador de terceros, como había sugerido la AFIP.

¿Qué pasa con las multas y la prescripción?

Otro punto a favor del contribuyente fue la discusión sobre la prescripción de la multa. La Cámara también analizó si la multa que le había sido impuesta estaba prescripta. El contribuyente sostenía que no correspondía agregar un año adicional de plazo de prescripción por una ley posterior a los hechos, y que debía aplicarse el criterio de la "ley penal más benigna".

Si bien el fallo se centra en la exención de la ganancia, la revocación de la resolución de la AFIP que había determinado la diferencia de impuesto, los intereses y la multa, implica que la multa también queda sin efecto. Esto es un alivio adicional para los contribuyentes.

Además, el fallo destacó que no se puede afirmar que el contribuyente actuó con la intención deliberada de no pagar el impuesto, sino que obró dentro del marco de la exención que consideraba aplicable. Esto es clave, ya que una multa por omisión requiere demostrar una intención de evadir el impuesto, lo cual no se configuró en este caso.

Un respiro para el sector agropecuario

Este fallo es de suma importancia para el sector agropecuario, que a menudo utiliza la compraventa de títulos públicos para dolarizar ahorros o resguardar capital de trabajo, especialmente en un contexto de incertidumbre económica y volatilidad del peso. La confirmación de que las ganancias de estas operaciones están exentas del Impuesto a las Ganancias brinda mayor previsibilidad y seguridad a la hora de tomar decisiones financieras.

En definitiva, la Justicia ha ratificado un principio fundamental: la ley debe ser interpretada de manera literal y no se le pueden añadir requisitos o condiciones que no estén expresamente contemplados. Esta victoria legal fortalece la posición de los contribuyentes y, en particular, beneficia a un sector tan vital para la economía argentina como el agropecuario, al confirmar la validez de una herramienta financiera ampliamente utilizada. Es una señal clara de que la estabilidad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo y la inversión en nuestro país.

Por: Ing. Agr. Jeremias Drobot Marketing en FieldView jeremias.drobot@bayer.com

Alo largo de la historia se han acuñado diversos términos referidos a la profesionalización y perfección de la producción agropecuaria. Pero ser “de punta” siempre implicó la utilización de insumos y técnicas modernas que la mayoría de las veces revolucionaron la forma de producir granos. La agricultura de precisión no es más que un concepto que viene preestablecido en la mente de todo agrónomo: medir, registrar, accionar y mejorar.

Ahora llegó la agricultura digital para correr el velo sobre determinados aspectos antes difíciles de demostrar. Pero adoptarla de por sí no te hará producir más y mejor, hay que ser un buen agrónomo, ante todo. Esta simplemente acelerará los cuatro conceptos mencionados en el párrafo anterior.

En este artículo nos vamos a focalizar en el aspecto de la medición, en donde la agricultura digital ayuda mucho y lo muestra de forma muy amigable. Y si bien para el agrónomo existen varios “depende”, trataremos de ponerle un número real pero general a nivel país en determinadas prácticas, para no quedarnos solo en conceptos y afirmar que las tecnologías que salen al mercado se han probado y se pagan en la práctica.

Basándonos en hechos reales, el foco será el cultivo de maíz, en donde es conocido que existe una brecha considerable entre el rendimiento logrado por el promedio del país y el alcanzable con las tecnologías disponibles. Dejando de lado aspectos de radiación y disponibilidad de agua, está estudiado que se puede achichar una diferencia del 35 % si se utilizan germoplasmas de punta en el ambiente adecuado y fecha de siembra justa, con una densidad de semillas óptima, nutrientes justos en dosis y momento, y un manejo integrado de plagas. Claro que sin perder kilos por la máquina cosechadora.

Mencionaremos cinco prácticas probadas en la producción extensiva:

1. Uso de plataformas digitales

Este primer concepto es más general y no implica una práctica determinada, se trata de una medición promedio de los usuarios de plataformas de agricultura digital. Y estos saltos productivos pueden estar explicados tanto por la utilización de insumos de punta o por cuestiones propias de la plataforma y la adecuada ambientación de los lotes.

Solo en este ítem hablaremos de los tres cultivos de grano principales de la Argentina, en donde podemos decir que los usuarios de plataformas registran 590 kg/ha más en soja que el promedio del país, 582 kg/ha en cosechas de trigo y 1044 kg/ha en los registros para maíz, siempre en comparación con la media nacional.

2. Utilización de híbridos de punta

Los nuevos materiales que salen al mercado buscan sobre todo explorar techos de rinde más altos, como también la tolerancia a plagas y enfermedades determinadas, y sobre todo demostrar estabilidad en el rendimiento ante distintas condiciones ambientales.

Está probado que los híbridos top son más estables en todos los ambientes y rinden un 5 % más que aquellos que ya tienen algunos de años en el país, considerando las semillas de una misma marca comercial. Y si analizamos la diferencia que existe por el hecho de usar híbridos de punta en kilos promedio versus el resto de los materiales del mercado, los registros indican 343 kg/ ha más a cosecha.

3. Prescripciones de semillas

La siembra precisa de semillas sitio específico de híbridos probados es una de las prácticas tecnológicas más notables en el manejo del maíz. Siempre y cuando se cuente con la maquinaria y monitores adecuados para la dosificación, y el lote tenga una variabilidad que alcance al menos una diferencia del 20 % entre todos sus ambientes; esta práctica se paga con creces.

El manejo de la densidad por ambiente con información del comportamiento de semillas en cada uno –curvas de rendimiento-, son datos disponibles en las plataformas digitales. Y la ambientación contemplando distintos escenarios climáticos resulta algo bastante sencillo de simular hoy en día. Los resultados ya con algunas campañas en el país arrojan que se puede mejorar desde 500 hasta 750 kilos por hectárea el promedio de un lote con siembra variable versus fija.

4. Nutrición de precisión

El maíz es una gramínea C4 que responde a la nutrición nitrogenada en varios momentos de sus estados vegetativos. Es por esto que en la práctica, realizar ajustes de fertilizante en más de un momento significa más kilos de grano finales.

La tecnología de maquinaria junto al apoyo de imágenes satelitales e índices de vegetación, resultan un combo favorable para el manejo del cultivo. En primera instancia, la densidad de siembra ante mencionada debe ser acompañada en cada uno de sus ambientes con una nutrición adecuada, sino el potencial de cada ambiente quedará disminuido.

Por otro lado, el seguimiento del lote en sus estados vegetativos indicará la necesidad de ajustar la dosis de fertilizante nitrogenado. Los resultados indican que realizando refertilizaciones oportunas en V5 a V6 se logran hasta 400 kg/ha más versus franjas testigo. Y en este aspecto vale la pena mencionar que los híbridos de maíz de baja estatura que pronto estarán en el mercado permitirán hasta una tercera aplicación de fertilizante en V8 que es donde la bibliografía indica que sería un momento ideal para terminar de definir el rinde. Esta capacidad de entrar con máquinas terrestres en el lote en todo el ciclo del cultivo será muy beneficiosa además para prácticas como la aplicación de fungicidas y hasta la siembra de cultivos de servicio previo a la cosecha del maíz.

5. Uso de fungicidas en maíz

Por último, hablaremos de una práctica poco realizada y de gran impacto en el rinde. Se estima que solo el 6 % del área de maíz en la Argentina es tratada con fungicidas para enfermedades como roya y tizón, y que al menos un 40 a 50 % de la misma debería adoptar esta práctica porque paga con seguridad su aplicación y mejora los resultados a cosecha.

Sin perder de vista que estamos considerando condiciones, años y lugares, con presencia de la enfermedad y con un monitoreo a campo que determine previamente los umbrales de control; los registros indican que la diferencia de rendimiento llega hasta 550 kilos de diferencia versus una franja testigo sin aplicar el fungicida en el mismo lote.

De esta forma, determinamos que existe un manejo integral de prácticas y uso de tecnologías con un impacto demostrado en sus números a campo. Y si bien hay muchas otras acciones que afectan el rinde, como la fecha de siembra y el manejo integrado de plagas; en estas cinco exhibidas, las plataformas de agricultura digital aportan datos concluyentes.

INTA EEA PERGAMINO CAMPAÑA 2024/25

Por: Ings. Agrs. Gustavo N. Ferraris y Matías Dominguez INTA EEA Pergamino. ferraris.gustavo@inta.gob.ar

El girasol (Helianthus annuus L.) constituye un cultivo de creciente relevancia para la agricultura argentina, tanto por su aporte a la rotación como por su valor económico. Argentina es uno de los principales productores y exportadores mundiales de su aceite, gracias a su calidad y a una industria aceitera bien desarrollada. En la última campaña 2024/25, la superficie total de girasol sembrada a nivel nacional fue de 2,05 millones de hectáreas representando un incremento del 10,8 % en comparación con el ciclo 2023/24. En el mismo sentido, la producción alcanzó unos 4,7 millones de toneladas, superando ampliamente (30,6 %) la campaña 2023/24 (Bolsa de cereales de Buenos Aires). El cultivo se adapta bien a ambientes con restricciones y es estratégico en zonas con limitaciones hídricas, como el sudoeste bonaerense, o el este pampeano. Además, su inserción en esquemas agrícolas diversificados favorece el control de malezas y enfermedades, y contribuye a mejorar el balance de carbono y la salud del suelo. La superficie en Zona Núcleo ha crecido en las últimas cinco campañas, en un ciclo seco donde el cultivo presentó una singular adaptación. La menor altura, fortaleza al vuelco, tolerancia al daño de las aves, alto contenido de aceite, potencial y estabilidad del rendimiento han mejorado la adaptabilidad del cultivo.

La respuesta del girasol a la fertilización es altamente dependiente del ambiente edafoclimático, del genotipo y del manejo agronómico, siendo el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el azufre (S) los nutrientes más determinantes para el rendimiento. La provisión adecuada de N incrementa el número de capítulos y el peso de mil granos, aunque excesos pueden reducir el contenido de aceite (Ahmad et al., 2018). El P mejora el desarrollo radicular, la floración y el llenado de aquenios (Arain et al., 2025), mientras que el S participa en la síntesis de compuestos proteicos y mejora

la eficiencia en el uso del N. En suelos con deficiencias específicas, el agregado de micronutrientes como boro (B) y zinc (Zn) puede resultar en respuestas significativas, especialmente en etapas reproductivas críticas (Jafari et al., 2024; Jarecki et al., 2025). Por tanto, una estrategia de fertilización balanceada y basada en análisis de suelo es clave para maximizar la productividad del cultivo. Asimismo, la fertilización

fue identificada como uno de los principales factores que contribuyen a la brecha entre el rendimiento potencial y el logrado del cultivo de girasol en Argentina (Rodríguez, et al., 2024).

El objetivo de esta investigación fue evaluar la perfomance de diferentes modelos o criterios para la fertilización de girasol. Hipotetizamos que 1. El cultivo de Girasol responde a la fertili-

“En la última campaña 2024/25, la superficie total de girasol sembrada a nivel nacional fue de 2,05 millones de hectáreas representando un incremento del 10,8 % en comparación

al 2023/24”

Figura 1. Precipitaciones decádicas del ciclo 2024-25 en comparación con la media histórica. Soja, EEA INTA Pergamino. Agua útil inicial (150 cm) 98 mm. Precipitaciones totales durante el ciclo 395 mm.

Tabla 2. Altura de planta (cm), NDVI por Green seeker, contenido de N estimado por Spad, cobertura e intercepción, calificación del vigor, rendimiento de grano y sus componentes. Modelos de fertilización en girasol. Pergamino, campaña 2024/25.

zación, y 2. Esquemas completos, con reposición de nutrientes y fertilización balanceada incrementan los rendimientos respecto de aquellos de mínima inversión.

Durante la campaña 2024/25, se realizó un experimento de campo destinado a evaluar diferentes modelos de nutrición en el cultivo de girasol. Se implantó en la

localidad de Colón, sobre un suelo Serie Rojas 26, Argiudol típico, complejo entre las Series Wheelwright 70 % y Rojas 20 % y El Arbolito 20 %, Clase IIIws. La siembra se realizó el día 10 de noviembre, con el cultivar NK 3969 CL, a 0,525 m entre hileras. El antecesor fue sorgo. Durante el ciclo se aplicaron herbicidas, insecticidas y fungicidas para prevenir el ataque de malezas, oruga bolillera, chinches y enfermedades. Las parcelas se mantuvieron totalmente libres de estas adversidades.

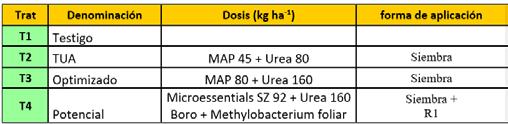

El diseño del ensayo correspondió a bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones. Los detalles de los tratamientos evaluados se describen en la Tabla 1. Por su parte, el análisis de suelo se presenta en la Tabla 2.

En el estado R5,5 (Schneiter y Miller, 1981), se determinó el NDVI utilizando el sensor Green seeker, e intercepción mediante un radiómetro lineal. Asimismo, se estimó el contenido de N con el medidor de clorofila Minolta Spad 502, y se calificó el vigor en función del estado general de la parcela, su uniformidad y sanidad. La recolección se realizó en forma manual, con trilla estacionaria de las muestras. Sobre una muestra de cosecha se determinó número (NG) y peso de los granos (PG). Los resultados fueron analizados por partición de la varianza, comparaciones de medias y análisis de regresión.

En la Figura 1 se presentan las precipitaciones determinadas en el sitio experimental, en comparación con los valores históricos. Las precipitaciones fueron escasas en primavera e inicios del verano, con una recomposición a partir de febrero. No obstante, el cultivo presentó su conocida adaptación a estas condiciones. Las copiosas lluvias de febrero, no provocaron vuelco ni perjudicaron la cosecha.

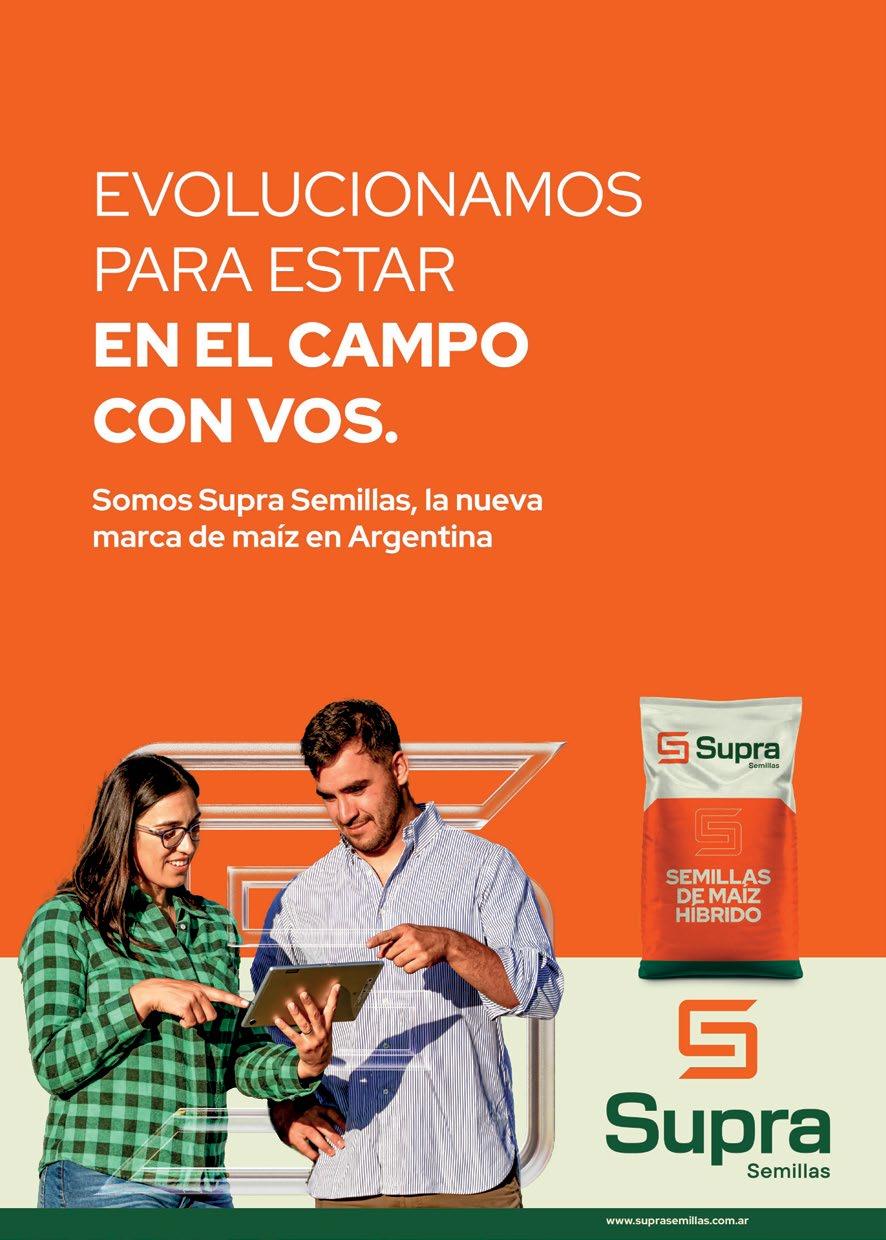

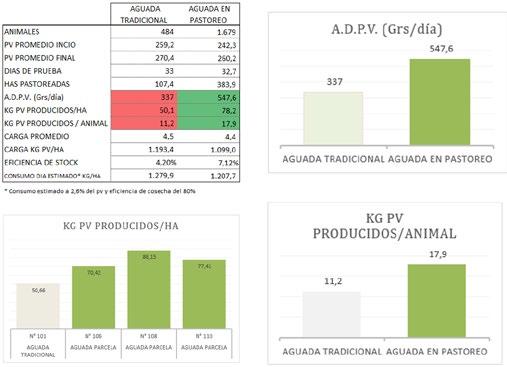

En la Tabla 3 se presentan los datos relevados en el cultivo, mientras que en la Figura 2 los rendimientos de grano y su significancia estadística.

Los rendimientos promedio del experimento alcanzaron a 2201,8 kg ha-1. Estos valores son bajos para la productividad actual del cultivo, sin embargo, se debe considerar que se trata de un ambiente restrictivo en un ciclo seco.

Las diferencias de rendimiento entre tratamientos fueron estadísticamente significativas (P=0,01; cv=6,57 %). Fue necesario llegar al tratamiento Optimizado para superar al Testigo (Figura 4). La diferencia máxima fue de 423 kg ha1, la cual es relevante para esta especie.

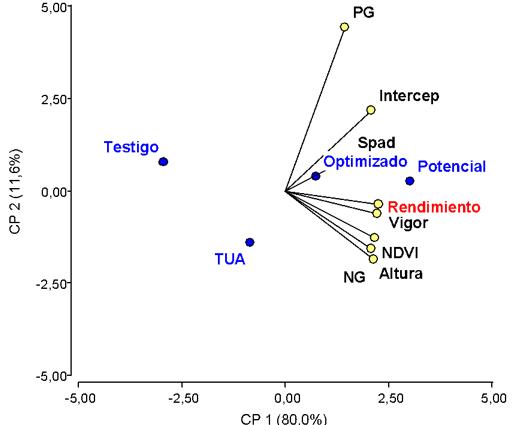

La Figura 3 ilustra la relación entre las variables y tratamiento a través de un

“En suelos con deficiencias específicas, el agregado de micronutrientes como boro (B) y zinc (Zn) puede resultar en respuestas significativas”

“El nitrógeno (N), el fósforo (P) y el azufre (S) son los nutrientes más determinantes para el rendimiento”

análisis gráfico de componentes principales. El eje horizontal explica un 80 % de la variabilidad, discriminando tratamientos. Por su parte, el eje vertical explica solo el 11,1 % y separa principalmente variables. Los tratamientos Optimizado y Potencial se diferencian del TUA, y todos ellos del testigo. El rendimiento está asociado al vigor de las plantas, NDVI, altura y NG (Tabla 3).

La mayor parte de las variables presentaron una robusta relación con rendimiento (Tabla 3), a excepción de Spad y NG. La baja relación entre rendimiento y Spad indicaría que el efecto logrado sobre el cultivo no se debería a un efecto de N, sino a elementos asociados al crecimiento como P o Zn.

CONCLUSIONES

Los resultados permiten aceptar las hipótesis propuestas. Aún en ambiente con restricciones, la fertilización mejoró la agronomía del cultivo e incrementó los rendimientos. Fue necesario ajustar la dosis hasta el nivel Optimizado o Potencial para lograr los efectos deseados. El conocimiento del diagnóstico, calibración y tecnología de la fertilización tiene un potencial altísimo para mejorar la competitividad del cultivo de girasol y afianzarlo como una importante alternativa en los sistemas productivos en Zona Núcleo Pampeana..

Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com

Figura 2. Rendimiento de grano según modelos de fertilización en girasol. Para una descripción de los tratamientos ver Tabla 1. Letras distintas sobre las columnas representan diferencias significativas entre tratamientos (LSD a=0,05; dms=231 kg ha-1). Las barras de error señalan la desviación standard de la media. INTA EEA Pergamino, campaña 2024/25.

3. Relación entre variables y tratamientos mediante un análisis gráfico multivariado de componentes principales.

INTRODUCCIÓN

Nueva Zelanda y Australia tienen sistemas pastoriles de elevada intensidad en la producción lechera debido a lineamientos y seguimientos productivos que vienen realizando desde hace muchos años. Los sistemas de investigación tienen una estrecha vinculación con el sector productivo que ha logrado que los datos utilizados siempre son de la producción y el desarrollo es en función de las necesidades del sector. De este modo pudieron formar un sistema integrado y estandarizado, con manuales de producción actualizados. Si bien cada país tiene su idiosincrasia, clima, necesidades, entre otras particularidades, que no permiten copiar totalmente el sistema, se pueden tomar criterios de la producción, como la utilización de

aguada en la parcela, y ponerla en práctica según las necesidades productivas de la Argentina.

Como criterio productivo para comparar producciones se puede establecer que Nueva Zelanda tiene una producción forrajera media de 13.000 kg/ ha/año, de los cuales son consumidos 11.000 kg/ha/año, eficiencia de cosecha de 84,6%, Australia tiene un consumo forrajero anual de 7.500 kg de materia seca al año y Argentina tiene una producción media de 8200 kg/ha/año, de los cuales son consumidos 4100 kg, eficiencias de cosecha de 50-60% (registro de establecimientos de tambos CREA en Argentina). Esta baja cosecha forrajera se le atribuye principalmente a fallas en el pastoreo y a la escasa fertilización.

Existen diferentes sistemas de pastoreo, para la utilización de aguada en la parcela se utiliza el pastoreo rotativo de modo de mover el rodeo siempre en áreas con forraje fresco y con intervalos regulares y así mantener periodos de crecimientos estables. Se debe establecer los días de rotación para cada momento del año, los excedentes deben ser utilizados para reservas forrajeras, de modo de cubrir baches los forrajeros y así poder mantener el tiempo de rotación según lo establecido. Este sistema es el más utilizado en Nueva Zelanda debido a que simplifica el control de pastoreo y conservación de la pastura y minimiza las pérdidas forrajeras.