El junio que dejamos atrás antes de la reposición de las retenciones a los niveles de Alberto Fernández alcanzó el récord absoluto de liquidaciones para un solo mes: 23 millones de toneladas. Nunca los productores liquidaron tanto. Al mismo tiempo se dio una paradoja: el peso se depreció poco menos del 7% en las primeras semanas de julio.

Si bien el mercado spot de dólares está cerrado para que las empresas atesoren, no lo está para que los individuos lo hagan y en un país donde la financiación está cara para uno negocio agrícola de márgenes destrozados, resulta evidente que para proteger el poder adquisitivo de su cosecha (o su capital de trabajo para la campaña siguiente) los productores optaron por dolarizarse y no realizar compras anticipadas de insumos. Así, los dólares que entraban al mercado de cambios vía exportaciones se iban del mismo por atesoramiento. Al mismo tiempo hubo cambios en torno a la política monetaria (tasas a la que los bancos colocaban su exceso de liquidez) lo que presionó la demanda de dólares. El resultado fue que si los productores vendían su soja el 27 de junio cobraban en pesos lo mismo que el 10 de julio. Se cortó la tendencia firme en la que los distintos tipos de cambio se acercaban paulatinamente al piso de la banda. Los

economistas que siguen minuciosamente la macro reportan que la inflación de alta frecuencia (aquella que se mide semanalmente) no copió la depreciación del peso: esto es una excelente noticia, unida a la depreciación del dólar en el mundo le da un poco de respiro a la rentabilidad en nuestra economía local. Esto es clave en la economía extremadamente bimonetaria en la que se hacen negocios en pesos, pero se mide la rentabilidad de los mismos y se ahorra en dólares.

Mientras tanto la conversación gira en torno a que en “en la calle no hay plata”, que es un correlato directo del párrafo anterior: las tasas de interés en pesos están muy altas en términos reales (alrededor de 20 puntos arriba de la inflación proyectada) y son estratosféricas en dólares. Por eso se agotan los efectos tremendamente positivos en la actividad que otorgó la estabilización de la macro, en la economía hay una tirantes de liquidez. Negocios que se apalancaban en tasas reales negativas hoy destruyen capital y la expresión que más se escucha en los caminos de tierra o ripio es “no sabían de agricultura, sabían de finanzas” despreciando saberes. En esto vale la pena ser muy claro: en la economía que viene luego de correr el velo de la inflación todos los

saberes serán igual de relevantes, porque la exigencia sobre la eficiencia de los negocios será total. Todas las áreas de la compañía tendrán que funcionar al 100%.

Por eso la discusión sobre las retenciones se recrudecen: representan un 1,3% del PBI y por lo tanto son esenciales para mantener la principal ancla del programa macro que es la pulverización del déficit fiscal a la vez que son esenciales para una rentabilidad sana en los agronegocios. A estos niveles de precios internacionales, tipo de cambio y retenciones no es posible reinvertir en tecnología como lo hacen nuestros principales competidores globales y obviamente es imposible expandir la producción elevando la inversión por hectárea o ampliando el área producida. Es poco probable que durante este año el gobierno ceda en su objetivo de corto plazo para construir un mejor país en el largo plazo.

No son tiempos fáciles para la agricultura pampeana y extra pampeana, responsables por casi la mitad de las exportaciones del país y un 15% del empleo nacional. Tiempo de tensiones.

Por Iván Ordóñez Economista especializado en Agronegocios

3.

El lote y la góndola Tensiones

Por: Iván Ordóñez

4. Sumario

6.

Editorial

Edición Maicera

Por: Juan Carlos Grasa

8.

Investigación

Premisas claves para una CORRECTA PLANIFICACIÓN del cultivo de MAÍZ

Por: Martín Sánchez, Juan Pablo Bertram y Santiago Lorenzatti

16.

AgroDigital

Esto no es IA: soporte técnico digital

Por: Jeremías Drobot

18.

Las 31 de BASF a Pablo García Barnetche, director de Agrositio

20.

Investigación

Agricultura de Precisión y Manejo

Variable de Insumos en Maíz

Por: Agustín Pagani

28.

El Quincho de Horizonte by Kioti Noche internacional

Por: Juan Alaise

32.

Mano a mano con Gustavo Portis, Director de negocios para soluciones agrícolas de BASF para Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina

“Todo lo que se pueda dar como soporte de herramientas digitales va a ser clave”

Por: Juan Carlos Grasa

36.

Investigación

Nitrógeno en maíz

Por: María Paula Iglesias, Nicolás Wyngaard, Hernán Sainz Rozas, Nuria Lewczuk, Mirta Toribio, Fernando García y Nahuel Reussi Calvo

42.

Entrevista

Marcelo Torres y Rodrigo Rosso – “Código Abierto”

Por: Juan Carlos Grasa

46.

Mercados

Maíz en el mundo

Por: Sebastián Salvaro

48.

Informe

Esther Boserup: Sembradora de justicia

Por: Carlos Becco

50.

Informe

Compatibilidad Societaria

Por: Alberto Galdeano

52.

Informe

Julio sin Hits

Por: Matías Cambareri

58.

Informe

Maíz 2025

Por: Sebastián Nini

64.

Protagonistas del cambio

Farmally, un lema de orgullo, familia y trabajo

Por: Diego Peydro

70.

Actualidad

Llegan a la Argentina vagones graneros

0KM

72.

Investigación

¿Conviene esperar? Lo que no te cuentan del secado natural del Maíz Tardío

Por: Ignacio Lo Celso

78.

Informe

El Impacto de la Inteligencia Artificial en la Agricultura

Por: Mariano Larrazabal

84.

Informe

Asimetrías fiscales en el Mercosur

Por: Hector Tristan

86.

Vidriera

88.

Informe

Avances científicos en sorgo

Por: Sebastián Tamashiro

90.

Corporate

Llegan al mercado argentino las cosechadoras Axial-Flow 4160 de Case IH

92

Informe

¿Cómo recuperar 6.6 toneladas de silaje de alfalfa por silobolsa?

94.

Lanzamiento

Volkswagen confirma la llegada del nuevo Tera a la Argentina

Arrancó Palermo, como le decimos quienes trabajamos en el planeta #campo a la exposición Rural. Llegó el primer animal, desde Espartillar, provincia de Buenos Aires. Nació el 30/01/23 en la Cabaña San Maron, de Gabriel Seleme, es de raza Hereford y su nombre es “Escoces”. Imposible que la política no se filtre entre tantos animales y maquina agrícola. El mismísimo presidente y su inseparable hermana se reunieron con la Mesa de Enlace en el restaurante central de La Rural - algo que algunos interpretaron como muy positiva y otros como una mera señal para no pasar sobresaltos el día de la inauguración -

Queridos lectores, en esta edición maicera de Horizonte A, cada uno de los artículos técnicos tienen el denominador común de plantear el inmenso desafío que nos propone la próxima campaña, márgenes muy ajustados, precios y clima sin estabilidad alguna.

Martín Sánchez, Juan Pablo Bertram y Santiago Lorenzatti, fueron concretos: “El impacto de lo que hagamos dependerá en gran medida de cuan saludable esté nuestro suelo”

Jeremías Drobot en su habitual columna sostiene convencido que, si bien los chatbots o asistentes virtuales pueden ser muy útiles para ordenar una consulta, el contacto humano se vuelve indispensable en el agro.

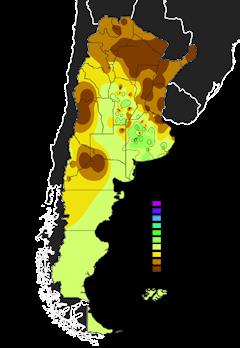

Matías Cambareri en su columna de clima afirma que: En pleno invierno y con la campaña de fina en un avance de más del 70% de siembra respecto del área proyectada, julio viene dejando una sensación ambigua.

Agustín Pagani, de Clarion, en un ejemplo muestra cómo la incorporación de algunas herramientas tecnológicas, la integración de conocimiento básico de fisiología, fertilidad de suelo y nutrición de cultivos, junto con la investigación en campos de productores (on-farm research) pueden contribuir a mejorar el manejo del cultivo de maíz.

“Las 31 de BASF” a Pablo García Barnetche, Director de Agrositio.

Esther Boserup: la mujer que hizo visible a las mujeres agrícolas y cuestionó los cimientos del desarrollo moderno. Por: Carlos Becco.

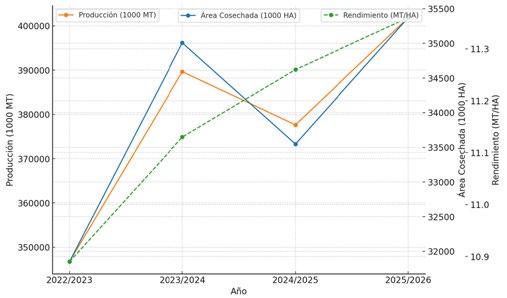

Sebastian Salvaro: Maíz en el Mundo-La Oferta Global y el Impacto de Brasil, Argentina y EE.UU. en la Campaña 2025/2026

NITRÓGENO en MAÍZ- Balance entre productividad y sostenibilidad, es un tema que desarrolla María Paula Iglesias y equipo. Afirman “Los híbridos modernos de maíz, en ambientes sin limitaciones hídricas, pueden absorber hasta el 40% del N acumulado a madurez fisiológica durante la etapa post-floración”

En el marco del World Agri-Tech South América Summit, Sao Pablo 2025, entrevistamos a Gustavo Portis, Director de negocios para soluciones agrícolas de BASF.

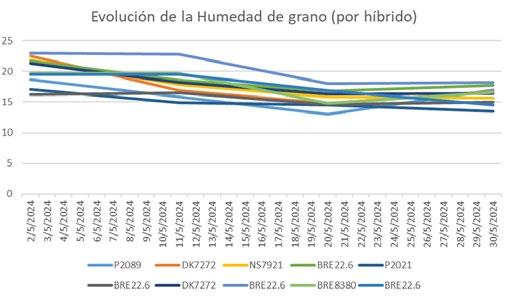

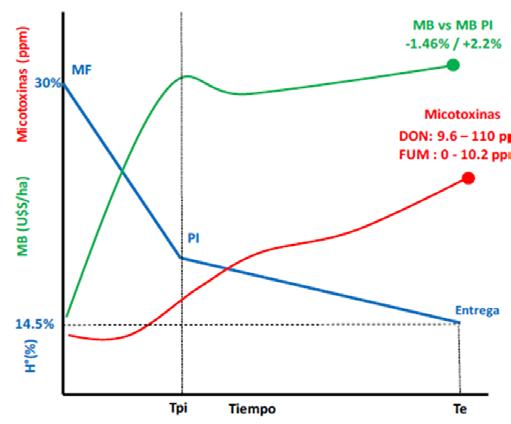

Ignacio Lo Celso en su artículo responde a una inquietud que tienen quienes hacen habitualmente maíz tardío: “¿con qué humedad cosechamos?”

Anduvimos caminando por los proveedores de híbridos para saber cuál es la propuesta que cada empresa proveedora tiene para la campaña que se avecina.

El Quincho de Horizonte by Kioti, nos llena de satisfacciones y cada vez nos gusta más hacerlo!! Esta vez estuvieron con nosotros: Nicolás Gangoni, Paulino Rodrigues, Juan Nam y Álvaro Tomás.

Con Diego Peydro, director de Agro TV, veremos cómo Matt Miles de Arkansas, EE. UU., produce 20.000 kilos de maíz por hectárea.

Entrevistamos a Marcelo Torres y Rodrigo Rosso para que nos cuenten de que se trata “Código Abierto” el nuevo Congreso de Aapresid que ya se viene.

Como siempre, actualidad, lanzamientos y la vidriera que todos esperan cada mes.

Espero supere expectativas!

Av. Santa Fe 4922 piso 2º A -(1425) CABA Tel.: (011) 3768-0560 info@horizontea.com www. horizonteadigital.com

La publicación de opiniones personales vertidas por colaboradores y entrevistados no implica que sean necesariamente compartidas por la dirección de Horizonte A. Queda prohibida la reproducción total

DIRECTOR RESPONSABLE PROPIETARIO

Juan Carlos Grasa juancarlos@horizontea.com

COORDINACIÓN GENERAL

Verónica Varrenti veronica@horizontea.com

ASESOR LETRADO

Raúl Emilio Sánchez

COLUMNISTAS

Héctor Tristan

Iván Ordóñez

Sebastian Salvaro

COLABORADORES

Agustín Pagani

Alberto Galdeano

Carlos Becco

Diego Peydro

Fernando García Hernán Sainz Rozas

Ignacio Lo Celso

Jeremías Drobot

Juan Pablo Bertram

Juan Alaise

María Paula Iglesias

Martín Sánchez

Mirta Toribio

Nahuel Reussi Calvo

Nicolás Wyngaard

Nuria Lewczuk

Santiago Lorenzatti

Sebastián Tamashiro

DISEÑO

HA EDICIONES

011-3768-0560

FOTOGRAFÍA

Martín Gómez Álzaga martinfotografo@gmail.com

Jorge Gruppalli jorgegruppalli@yahoo.com.a

María Cristina Carlino Bajczman cbajczman@fibertel.com.ar

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD

info@horizontea.com

N° Prop. Intelectual 52705116 SSN - 1668-3072

Maximizando potencial y minimizando riesgos

Por: Martín Sánchez, Juan Pablo Bertram (MAS Agroconsultores) y Santiago Lorenzatti (Okandu)

Decara a una nueva campaña agrícola nos encontramos en una de las etapas más importantes en el negocio productivo la planificación y definición de la estrategia productiva.

Para la misma es importante analizar la información disponible, los escenarios, definir riesgos a asumir y tomar decisiones.

Enel campo se genera mucha y valiosa información, tanto oficial como privada, organizada en redes y en muchos casos sostenida consistentemente en el tiempo. La toma de datos que se hace en el campo año tras año, en cada visita a cada lote, y que es registrada y procesada es un insumo estratégico para tomar mejores decisiones. Lo que no se mide no se puede mejorar

Por otro lado, el ambiente de negocio para la próxima presenta algunas amenazas que exigen aún más que la estrategia productiva sea la más segura y precisa posible.

El cultivo de maíz es un pilar del negocio de las empresas agrícolas. En este artículo repasamos las principales premisas a tener en cuenta para la planificación del cultivo para la próxima campaña.

Ambientación: Conocer aptitud de suelo y disponibilidad de agua.

Para planificar el cultivo de maíz resulta esencial realizar una evaluación y caracterización exhaustiva del ambiente de producción, para luego ajustar el conocimiento y la tecnología disponible apuntando a maximizar el potencial productivo y manejar el riesgo asociado.

La aptitud del suelo, tanto por su condición física, química y biológica, y la oferta hídrica esperada, son las principales variables a considerar. En muchas regiones, la presencia de napa freática es clave para definir la condición hídrica del ambiente.

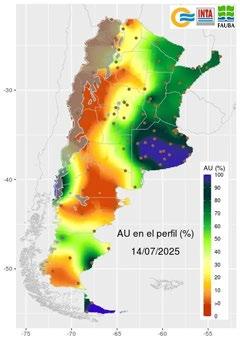

En particular se observa la recuperación de los niveles freáticos a los valores de 2021, después de la gran sequía de la campaña 2022/23, lo cual representa un dato más que importante a considerar al momento de planificar.

Resulta clave conocer el agua disponible en el perfil previo a la siembra, además de los pronósticos extendidos, para poder comprender la probabilidad de ocurrencia de déficit hídrico en etapas críticas del cultivo.

Así, en años con adecuada oferta hídrica – ya sea por recarga inicial, por pronósticos favorables, por la presencia de napa o por combinaciones de estas variables – la potencialidad del ambiente se verá maximizada, lo cual nos invita a pensar en planteos de alta productividad. Por el contrario, restricciones hídricas nos imponen un techo productivo menor, a la vez que aumentan los riesgos productivos; siendo un manejo defensivo proba-

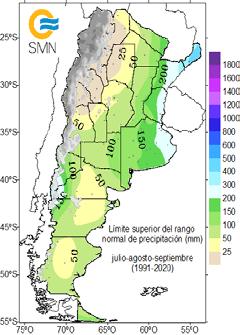

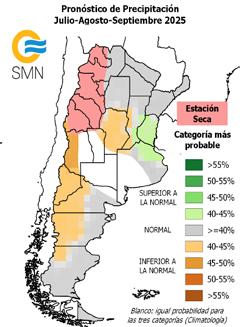

Por otro lado, y expresado en valores probabilísticos, se prevé probabilidades cercanas al 70% de que las condiciones se mantengan neutrales en el trimestre JAS 2025. Esta probabilidad se mantiene alta hasta el inicio de la primavera. (Fig. 1)

blemente la mejor respuesta frente a ese escenario.

Para los próximos meses, los modelos de predicción climática señalan mayor probabilidad de ocurrencia de Año Neutro.

Es importante conocer la estadística de lluvias de cada región para comprender el patrón de lluvias en casa caso (Niño, Niña, Neutro).

Como ejemplo, se presentan los registros de lluvias de un Establecimiento del sudeste de Cba, en el que los años caracterizados como “Neutros” fueron años con un régimen pluviométrico más semejante al de un año Niño.

Fecha de siembra

La primera decisión estratégica a tomar es la elección de la época de siembra, ya que impacta en el rendimiento y posterior margen del cultivo. Para fechas

Los pronósticos computacionales en la región Niño 3.4 prevén en promedio, TSM cercanas a sus valores normales en el trimestre julio-agosto-septiembre de 2025 (JAS). El valor promedio de todos los modelos para dicho trimestre es de -0.1°C, lo cual corresponde a condiciones neutrales. (Fig. 2)

tempranas (de principio de septiembre a mediados de octubre en zona núcleo) se seleccionan los ambientes de mayor potencial; aquellos con mejor calidad de suelos y oferta hídrica (con napa o bien con perfil cargado y/o pronósticos de año Niño). En la época tardía (de fin noviembre a mediados de diciembre en zona núcleo) ubicamos los ambientes de menor potencial, ya sea por características edáficas, pronósticos menos favorables; o simplemente por una estrategia que apunte a diversificar riesgos.

Por otro lado, es importante destacar que el maíz de cosecha temprana tiene normalmente mejor precio, y por ende mayores probabilidades de obtener un mejor margen.

En los últimos años se sumó en la decisión de siembra tardía la ponderación del riesgo de sufrir mermas importantes en el rendimiento por parte del Complejo de Achaparramiento transmitido por la Chicharrita del Maíz (Dalbulus maidis). En zona núcleo este riesgo aumenta en la medida que atrasa la fecha de siembra hacia fines de diciembre o principios de enero, siendo importante evitar estas fechas de siembra. Para el rango de fechas mencionadas como normales, es clave conocer el nivel de la plaga al momento de sembrar, y sembrar materiales de buen comportamiento.

Elección de híbridos

La elección de la genética debe alinearse con la estrategia de manejo y las condiciones ambientales. En el mercado existe una amplia oferta de híbridos; el productor debe considerar aspectos como potencial, estabilidad, perfil sanitario, ciclo, resistencia o tolerancia a plagas y la posibilidad de utilización de ciertos herbicidas.

La evolución de la genética es muy marcada en el cultivo de maíz, con saltos importantes de productividad en pocos años. La mejora se observa en materiales de mayor potencial de rinde, y también en características como estabilidad y tolerancia al estrés.

Para elegir los materiales a sembrar es fundamental contar con información sobre el comportamiento de los mismos en diferentes situaciones, y poder analizar suficiente cantidad de datos de rindes comparativos. Es destacable la cantidad de información que se genera todos los años en las diferentes redes de ensayos, tanto de INTA como de instituciones privadas y grupos de investigación.

Al momento de enumerar las características deseables de los híbridos de maíz resulta determinante comprender que las empresas de producción tienen que posicionarse en la compra de semilla con

suficiente anticipación, antes de que se defina cómo se va a desarrollar la siembra, que oferta climática tendrá el cultivo, y que estrategias serán las más indicadas para cada caso. Desde esta óptica es clave contar con materiales versátiles que se adapten a planteos defensivos u ofensivos, a siembras tempranas o tardías.

También resulta una característica importante para la elección de materiales la menor humedad a cosecha (para defender el margen del cultivo), y la fortaleza de caña (para reducir el riesgo de vuelco y/o quebrado).

En cuanto a nutrición y densidad ya no basta con caracterizar el ambiente de producción, en una sintonía más fina, hay que proveerle a cada híbrido el ambiente nutricional y la tecnología adecuados.

Nutrición y Densidad: Aspecto clave para dar el salto

Un aspecto central del diseño del cultivo de maíz es el correcto ajuste de Nutrición y Densidad para que se exprese el potencial de rinde acorde al ambiente de producción y al híbrido elegido. Está muy claro de acuerdo a los resultados obtenidos que, nutrición y densidad van de la mano.

En nutrición lo primero es ofrecer la base de Fósforo, Azufre y Zinc que permita mantener la fertilidad del suelo que el cultivo de maíz necesita.

Con respecto a Nitrógeno, es el nutriente clave para la generación de rinde, y es importante ajustar la oferta para no limitar su expresión y tampoco ofrecer de más.

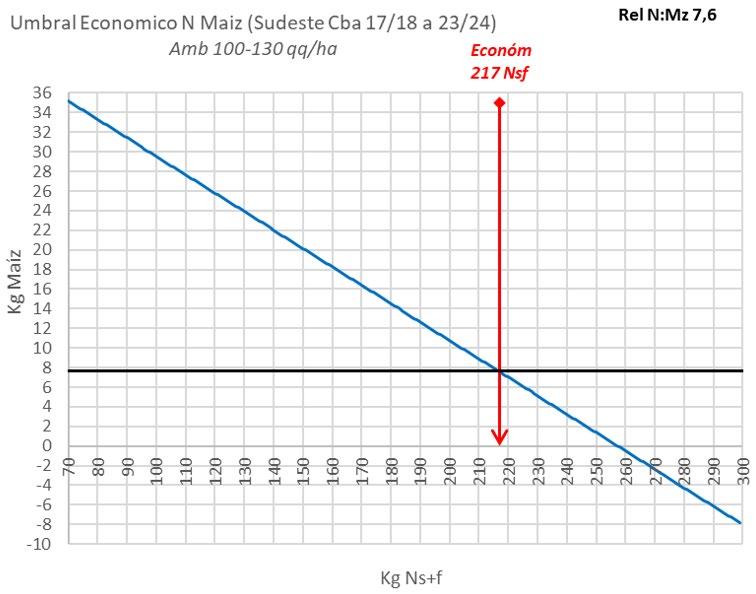

Las respuestas obtenidas en el Sudeste de Córdoba en los últimos años muestran diferentes niveles de ajuste en función del ambiente de rendimientos explorados. Al agrupar los ambientes en 2 niveles diferentes (a-Ambiente de 10.000 a 13.000 kg/ha correspondiente al ambiente medio zonal; y b- Ambiente de más de 13000 kg/ha correspondiente al ambiente de alta productividad zonal), se puede observar el diferente nivel de respuesta al agregado de Nitrógeno en función del ambiente explorado.

Asegurate un excelente potencial de rendimiento con la tecnología de punta de ACA.

En orden de importancia: Asegurar oferta de Nitrógeno. Ajustar densidad

“En nutrición lo primero es ofrecer la base de Fósforo, Azufre y Zinc que permita mantener la fertilidad del suelo que el cultivo de maíz necesita”

En los ambientes medios la respuesta en rinde crece hasta niveles de 253 kg/ha y en los ambientes de muy alta expresión de rinde la respuesta a Nitrógeno es muy alta incluso a niveles de 300 kg de N/ha ofrecido.

Al considerar la relación de precios de fertilizante y grano se establece el umbral económico de aporte de Nitrógeno, que para estos ambientes es de 217 kg de N/ha

Es importante remarcar que el impacto de lo que hagamos dependerá en gran medida de cuan saludable esté nuestro suelo, y eso no solo se reduce a cuan bien lo fertilicemos, sino que también implica que tenga buena fertilidad física y biológica. Éstos son aspectos centrales de la capacidad productiva del ambiente de producción, que no siempre son tenidos en cuenta al momento de pensar las estrategias, y que son variables que van más allá de la estrategia anual de producción.

Maíces Tardíos

La estrategia de siembra de maíces tardíos generalmente apunta a diversificar riesgos productivos y a mantener los rindes promedios del cultivo en una zona. Generalmente, se lo ubica en ambientes con alguna limitante o con riesgo elevado: suelos de inferior potencial, zona de menor régimen hídrico, ambientes sin napa o bien en años dónde los pronósticos de precipitaciones son poco alentadores. Adicionalmente, el maíz tardío tiene un período de barbecho mucho más largo que un maíz temprano, lo cual además invita a pensar en cubrir ese período con cultivos de servicio.

En los últimos años el cultivo de maíz experimentó situaciones que limitaron su expresión, con lo que es una práctica que hay que seguir ajustando a fin de que tenga un impacto positivo o al menos neutro. Resulta trascendental no consumir el agua del cultivo de renta.

La campaña 2022/23 tuvo una importante penalización en rinde en los cultivos que tuvieron cultivos de servicio como antecesor, la escasa recarga posterior al quemado limitó de sobremanera al cultivo de maíz. Es así como resulta clave evaluar el consumo de agua del 2° metro del perfil en relación a las lluvias del año y el pronóstico extendido. Una cuestión que hoy forma parte del manejo es la evaluación del perfil hídrico al momento de sembrar el cultivo de servicio.

Otra situación que afectó seriamente al cultivo fue la problemática de Complejo de Achaparramiento experimentado en la campaña 2023/24, la cual se expresó en mayor medida en el centro y norte de Córdoba y en fechas tardías; por el contrario, con muy baja incidencia en el sudeste y sur de Córdoba para fechas normales de siembra. Para la planificación del cultivo es vital estar informado acerca de la evolución de la población de Chicharrita del Maíz, y en la medida que el riesgo aumente, poder sembrar el

cultivo en fechas tempranas (fin de noviembre, principio de diciembre), y usar materiales de mayor tolerancia.

Manejo Variable de Insumos

El cultivo de maíz por ser el que mayor respuesta presenta al aporte de tecnología, es el cultivo ideal para gestionar la heterogeneidad ambiental con manejo variable de insumos. En el cultivo de maíz, esto se traduce principalmente en:

• Siembra variable: ajuste de densidad de plantas según la capacidad de respuesta de cada ambiente. En zonas de alta productividad se puede aumentar la densidad para maximizar el rendimiento, mientras que en ambientes restrictivos se baja la densidad para reducir competencia y estrés.

• Fertilización variable: aplicación diferenciada de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes según la fertilidad inicial del suelo, el potencial del ambiente y las necesidades del cultivo. Esto mejora la eficiencia de uso de nutrientes (EUN) y reduce pérdidas por lixiviación o volatilización.

• Manejo diferencial de híbridos: selección de materiales con comportamiento específico según el ambiente (por ejemplo, tolerancia a estrés hídrico o respuesta a alta densidad

En un contexto de márgenes ajustados, variabilidad climática creciente y mayor demanda de sostenibilidad, la agricultura por ambientes con manejo variable de insumos se consolida como una de las estrategias más prometedoras para el cultivo de maíz en Argentina.

Adoptarla es una apuesta por una agricultura más inteligente, eficiente y sustentable

Las Amenazas

El cultivo de Maíz es el que más progreso en rendimiento experimentó de la mano del avance genético y el ajuste del manejo y tecnológico.

Aun así, es un cultivo que afronta algunas amenazas importantes que es vital conocer y gestionar:

Riesgo de déficit hídrico en período crítico cuando se lo siembra con perfil seco y luego tiene lluvias insuficientes importante diferir fecha de siembra o bien ajustar la densidad para planteos defensivos.

Complejo achaparramiento importante conocer el nivel de Chicharrita en la zona, luego evitar siembras muy tardías (fin de diciembre, enero), sembrar materiales tolerantes, y además realizar control de plagas y maíz guacho en caso de ser necesario.

Enfermedades: En la medida que se presenten las condiciones predisponentes para el desarrollo de enfermedades foliares hacer aplicaciones oportunas con fungicidas (siempre con niveles bajos de enfermedades para lograr mayor impacto en rinde). Y en el caso de enfermedades de tallo y raíz relevar los maíces para adelantar cosecha en los casos que tengan mayor riesgo de vuelco y quebrado.

En cuanto a enfermedades, Carbón de la panoja asoma como un cisne negro en el sudeste de Córdoba y las empresas semilleras no tienen aún genética adecuada.

Plagas: Seguir de cerca la evolución de la performance de los diferentes eventos para poder accionar a tiempo con tratamientos en los casos de tecnologías que presenten quiebre de resistencias.

En los últimos se ha avanzado bastante en el conocimiento de la respuesta del cultivo y en particular de los diferentes híbridos a planteos defensivos con bajas densidades, conocer cómo compone el rendimiento el híbrido elegido (macollador, prolífico o flex) representa una llave importante de gestión del riesgo productivo en el cultivo, que, sumado a otros avances importantes dados en el pasado, como fue la siembra tardía, hacen del cultivo de Maíz una opción muy segura de producción, que a su vez sigue teniendo el mayor potencial de expresión entre las diferentes opciones de cultivo.

Gestión comercial, variable clave en la próxima campaña

Por último, es oportuno reflexionar que por ser un cultivo que produce un gran volumen es muy sensible a variaciones en el precio por tonelada, por lo cual es necesario equilibrar la alta eficiencia productiva con la comercial, dado que pequeñas variaciones de precio explican gran parte de la diferencia de márgenes obtenidos.

En particular la próxima campaña 2025/26 se presenta como una campaña de bajos precios de granos, por lo que habrá que prestar especial atención a la comercialización, y particularmente el maíz que puede pasar a zona de margen

neutro o negativo con poca variación de precios.

Comentarios finales

Planificar el cultivo de maíz en la campaña 2025/26 requiere integrar información clave, analizar variables críticas y tomar decisiones que equilibren productividad y manejo del riesgo. El escenario de precios es una de las principales amenazas para realizar un buen negocio con el cultivo, lo cual exigirá a las empresas a prestar especial atención para poder lograr capturar la rentabilidad esperada.

En lo que respecta a los planteos productivos para maximizar la expresión del cultivo se destaca la importancia de una planificación profesional con el correcto de análisis de las principales variables.

La aptitud del ambiente, la oferta hídrica, la fecha de siembra, la genética, la nutrición y la densidad deben definirse en función del contexto particular de cada situación.

Partiendo de la caracterización ambiental que hace foco en el potencial de cada suelo y la condición hídrica (napa, perfiles, pronósticos), se ajustará la tecnología para cada tipo de ambiente. Maíz Temprano o Tardío es una gran decisión. La elección de híbridos es un paso sensible en la planificación para lo cual es importante la capacidad de analizar la variada información que hay disponible. La estrategia de nutrición adecuada para cada planteo, acompañada de la estrategia de densidad son claves para poder captar la oferta ambiental en cada caso. Los planteos defensivos con densidades bajas son una herramienta consolidada en los últimos años para poder sostener rindes en ambientes deficitarios.

A su vez, las amenazas del cultivo, como el riesgo de sequía, el complejo de achaparramiento, las enfermedades y los escenarios de precios deprimidos exigen un enfoque proactivo, con estrategias que combinen conocimiento técnico, adaptación y anticipación.

En definitiva, el éxito en maíz dependerá de una planificación integral que articule información climática, agronómica, tecnológica y comercial. Quienes logren interpretar con precisión estas premisas, y convertirlas en decisiones consistentes y oportunas, estarán mejor posicionados para atravesar la campaña con márgenes positivos.

Únic o fe rtil iz ante co n do s p rin cipio s activo s, NB PT y NP PT, que inh ib en l a u reas a.

Más re ndimi ento y rentab ili da d

P ermite má s d e 200 dí as d e a lm ac enam ie nto

Es indiscutible la utilidad de la inteligencia artificial para evacuar dudas de forma instantánea, buscar información sobre cualquier aspecto, resumir, ordenar temas o la carga de datos; hasta redactar, traducir y más cuestiones que ahorran muchísimo tiempo y esfuerzo en el cotidiano.

En el ámbito productivo, son cada vez más accesibles aquellos modelos predictivos y sistemas sofisticados que se autorregulan, recomiendan y administran recursos e insumos disponibles. La IA ya viene dentro de las máquinas modernas y de los softwares a los que nos suscribimos. Ya está en nuestro día a día.

Y si bien los chatbots o asistentes virtuales pueden ser muy útiles para ordenar una consulta, el contacto humano (sea telefónico o de forma presencial) se vuelve indispensable en el agro. El profesional, asesor o técnico que está muy metido en determinados aspectos viene a resolver temas cuando los tiempos apremian y el margen está en juego.

Por esto las plataformas de agricultura digital cuentan con un servicio posventa y de acompañamiento al productor. Ya que el buen uso de las herramientas y la fidelización de los clientes hace sostenible el negocio agropecuario.

A continuación, enumeramos algunos servicios disponibles cuando “se queman los papeles” a campo y el técnico se vuelve indispensable:

1. Prescripciones

El armado de las recetas sitio específico es una de las herramientas más destacadas y novedosas de los softwares de agricultura digital. De la mano de maquinarias y monitores modernos vino la posibilidad de prescribir con precisión la cantidad de semillas por ambiente. También de fertilizantes y fitosanitarios.

Si bien la creación de las prescripciones dentro de un lote ya es de lo más sencillo e intuitivo, aquellos que lo hacen por primera vez tendrán dudas acerca de todas las variables consideradas y la posibilidad de editar o simular distintos escenarios probables. Para esto está el técnico disponible, para que el mapa de dosificación salga con todas las expectativas cubiertas por el productor que comienza la nueva campaña.

Por otro lado, el asesoramiento termina siendo de suma utilidad para el proceso de exportación de la plataforma e importación de las prescripciones en los monitores de dosis variable. Los formatos dependerán de las marcas y modelos

utilizados por el productor o contratista. Y si bien existen documentos en la web que indican cómo hacerlo, resulta común el llamado porque la prescripción no está siendo leída y a campo siempre es más urgente.

2. Configuración de la maquinaria

La visita más fundamental y fundacional diríamos del asistente a campo sucede al momento de la configuración de la maquinaria en el software agrícola para que la lectura de los mapas y sus unidades sea precisa.

Ya sea para una sembradora, cosechadora, pulverizadora o fertilizadora, existen determinadas medidas fundamentales que determinarán la ubicación de la máquina, su ancho de trabajo y medidas en la escala correcta, para tener un mapa de calidad.

Entre los problemas más frecuentes, están las diferencias de mapeo con el monitor de la máquina por estar mal calibrada la cosechadora, malas configuraciones de la altura del cabezal y hasta medidas en distintas unidades.

3. Manejo del hardware y software

Pueden existir problemas, desconexiones o incompatibilidades entre la información que recaba una máquina y la recepción de esta por parte del software. Y aquí el tema es más que urgente porque se experimenta al momento del trabajo.

Entre los casos más comunes están las incompatibilidades con los GPS de las máquinas, algo que sucede mucho cuando este no viene original de fábrica. Y, por otro lado, son usuales las malas conexiones en puertos que no son diseñados para tal fin.

Para este punto es importante reforzar que a la hora de adquirir un hardware el productor insista en hacer toda la averiguación pertinente para saber si su máquina o la de sus contratistas no tendrán dificultades a futuro en el momento del trabajo con el mapeo.

4. Importación manual de archivos Todo usuario de plataformas de agricultura digital tiene como leitmotiv el tener todos los datos un mismo lugar. Ya que con toda la información a la vista siempre es más fácil realizar un análisis acabado de los lotes a lo largo de las campañas.

Y las plataformas permiten subir una gran cantidad de archivos diferentes por más que no hayan sido creados con su propio software, la información está

cada vez más abierta y eso es una gran ventaja para el productor. Desde mapas de todas las labores (cosecha, siembra, pulverización o fertilización) hasta prescripciones, ambientaciones, mapas de suelo o imágenes personalizadas.

Como estos archivos pueden llegar por diversas vías: un pendrive extraído del monitor, un asesor o un proveedor específico como es el caso de las ambientaciones o análisis de suelo; termina existiendo una gran variedad de formatos y es necesario contactarse con soporte técnico para ser asesorado y lograr subir los archivos deseados a su cuenta.

Algo que termine siendo de suma utilidad cuando no se tiene real control sobre la información contenida en el dispositivo, como suele suceder con los contratistas. Allí el productor puede previsualizar y chequear sus lotes.

5. Compatibilización de mapas

Siguiendo el concepto del punto anterior, ahora llega una dificultad adicional. Porque sucede que en el agro argentino que existe una vasta cantidad de monitores nacionales distintos que generan mapas con limitaciones técnicas para ser importados en la plataforma.

Aquí es donde el técnico brinda soporte y puede adaptar estos archivos para que el formato sea entendible por la plataforma. Una tarea que requiere la extracción de la información de los monitores y su intercambio con un asistente remoto.

6. Corrección o ajuste de datos

Por último, una tarea convocante tiene que ver con aquellos errores involuntarios que se hayan generado en la vorágine de las labores a campo. Algo muy común que puede ir desde un híbrido o variedad mal escrito en la siembra, corregir parámetros del rendimiento, humedad o el total cosechado en un lote, hasta el traspaso de información de un lote a otro porque no se hizo el corte en el momento adecuado.

Y aquí el llamado vuelve a ser vital para emprolijar y pulir todos los mapas y reportes que perdurarán en el tiempo, serán compartidos y analizados al detalle por todo el equipo de trabajo.

Por esto, el servicio posventa en el agro y la relación entre productor y asesor resulta determinante para generar confianza en los resultados y los márgenes del cliente. Los servicios digitales no vienen a escapar a esa lógica, de igual forma que una venta de semillas, insumos o maquinaria.

1. ¿Qué cosa no compartirías con nadie?

El cepillo de dientes

2. En el avión ¿Pasta o pollo? Pasta

3. ¿Con quién no irías ni a la esquina?

Con un corrupto

4. ¿Cómo te proyectas de acá a 10 años?

Espero poder seguir haciendo lo que disfruto hacer

5. ¿Mejor motivo para sonreír?

Ver a tus hijos crecer y convertirse en excelentes personas

6. ¿Ariel y Richard?

Dos excelentes compañeros de ruta... Laburadores a full!!!

7. ¿Running o Golf?

Mientras aguanten las rodillas running, pero preparándome para el futuro en el golf

8. ¿Una marca?

Coca Cola

9. ¿Qué momento te gustaría volver a vivir?

En la actualidad, estamos viviendo momentos de cambios profundos que nos desafían todo el tiempo.

10. ¿Qué título le pondrías al libro sobre tu vida?

Siempre para adelante

11. ¿Tu mejor arma y tu peor debilidad?

Lo mejor: mi perseverancia. Mi debilidad: a veces soy un poco cabrón

12. ¿Cuál es el contacto más importante en tu agenda?

Es un secreto de estado.

13. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a quién te gustaría conocer?

Julio A. Roca

14. ¿La voz, de quién?

Freddie Mercury

15. De los avances tecnológicos, ¿cuál te sorprendió más?

En su momento, el correo electrónico. Poder contactarte a cualquier parte en forma casi instantánea abrió un montón de oportunidades.

16. ¿Obligado a hacerte un tatuaje, que te tatuarías?

CARP

17. ¿Volver al pasado, pausar el presente o viajar al futuro?

Definitivamente al futuro

18. Si te ofrecieran tener superpoderes, ¿cuál elegirías?

La teleportación.

19. ¿Un sponsor pendiente? Hay varios, así que para que no olvidarme de ninguno me lo guardo para mi

20. ¿Un aroma que te remonta a dónde?

El olor de un buen asado, me remonta a juntadas con los amigos

21. ¿Agrositio?

24 hs de información para el campo y la agroindustria

Agrositio

22. ¿Una empresa argentina que te sorprenda?

Mercado Libre

23. ¿A qué lugar de los que ya conoces volverías?

Londres, una ciudad increíble

24. ¿Podrías recomendarnos una serie?

Actual: Severance

Clásico: Los Soprano

25. ¿Tu padre?

Me enseñó que para conseguir lo que uno quiere, hay que capacitarse y trabajar duro

26. ¿Algo que todos deberían tener? Un buen seguro médico

27. ¿Horizonte A?

Excelente Contenido + Excelente Diseño = Producto Superior

28. ¿Qué argentino/a nos representa mejor en el exterior?

Lionel Messi

29. ¿Cuál es tu color preferido? Celeste

30. ¿Cometes con frecuencia algunos de los 7 pecados capitales?

Por supuesto, y no pienso decir cual … jejeje

31. ¿Qué haces por amor a la agricultura?

Desde mi puesto en la comunicación, tratar de informar de todos los avances tecnológicos que hay en el sector

Un caso de estudio para entender el impacto económico de la

Por: Agustín Pagani, PhD – Clarion El autor es docente, investigador independiente y director del Laboratorio Clarion.

El maíz es un cultivo muy eficiente en la producción de biomasa y grano, pero de alta sensibilidad a las variaciones en la oferta de recursos ambientales y al agregado de insumos. Estas características lo vuelven muy atractivo para la incorporación de tecnología (genética, nutrición, calidad de implantación, sanidad, entre otros), ya que su impacto sobre la productividad y rentabilidad es, generalmente, de gran magnitud. En este sentido, las tecnologías englobadas en el concepto de agricultura de precisión que permiten, entre otras cosas, separar áreas dentro de los lotes con diferente potencial productivo, encuentran en el maíz un cultivo especial para mostrar sus aptitudes.

En este artículo se presenta un ejemplo real de manejo sitio-específico de insumos en un lote de 40 has sembrado con maíz en el partido de 9 de Julio (centro oeste de Buenos Aires) durante la campaña 24-25. El objetivo, más allá de este ejemplo puntual, es demostrar cómo el manejo variable de tres insumos claves para el cultivo: la densidad de siembra, el fósforo (P) y el nitrógeno (N) puede lograr mejorar los índices productivos, económicos y (de alguna manera) ambientales de la agricultura respecto a planteos de manejo uniforme que ignoran la variabilidad espacial de los lotes de producción.

Caracterización ambiental

El término caracterización ambiental se emplea para referirse al conjunto de relevamientos, mediciones y análisis sitio-específicos para estudiar como algunos atributos edáficos, topográficos y productivos se distribuyen dentro de un campo. Existen numerosas herramientas de caracterización ambiental que varían en su origen, nivel de complejidad y resolución espacial. Algunas se enfocan en determinar las propiedades del suelo y las características del paisaje mediante diferentes metodologías y otras se centran en el cultivo, estimando su rendimiento y/o vigor de la cobertura vegetal.

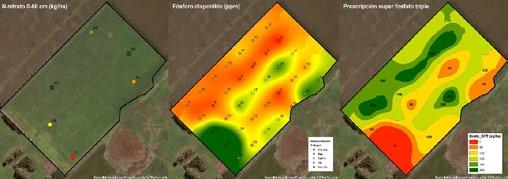

En el Lote 3 del establecimiento San Lorenzo, ubicado sobre la RN5 frente a la localidad de French, partido de 9 de julio, se realizó un relevamiento topográfico con un GPS de alta precisión (RTK de doble frecuencia), un mapa de conductividad eléctrica aparente (ECa, como indicador de variabilidad espacial en la textura del suelo y la salinidad/ alcalinidad) a través de un sensor de contacto (Veris 3100), un muestreo de suelo en grilla para analizar determinados nutrientes y propiedades edáficas (1 muestra compuesta por 10 submuestras cada 1 ha) y un análisis de productividad agrícola mediante el estudio de múltiples mapas de rendimiento e índices de vegetación provenientes de imágenes satelitales de varias campañas (Figura 1).

Figura 1. Mapas de elevación, conductividad eléctrica aparente subsuperficial (ECa 90cm), materia orgánica, fósforo disponible (P-Bray1), nitrógeno (N) como nitrato, prescripciones de densidad y fertilización fosforada y nitrogenada y mapa de rendimiento del cultivo de maíz en la campaña 24/25 en el Lote 3 del establecimiento San Lorenzo, partido de 9 de Julio, Bs. As.

Luego de realizado el relevamiento se observó que el lote presentaba una marcada variabilidad en la topografía y en la pendiente (diferencia mayor a 3 m entre el punto más bajo y más alto del lote), heterogeneidad en la textura del suelo (indirectamente determinada mediante la ECa), así como también variabilidad espacial en el contenido de materia orgánica (MO). La disponibilidad de fósforo (P-Bray1) también mostró alta variabilidad espacial, oscilando entre valores muy altos (> 30 ppm) a severa deficiencia (< 7 ppm, Figura 1). El contenido de nitrógeno inicial (N-nitrato medido al

momento de la siembra a 60 cm de profundidad) también mostró cierto nivel de heterogeneidad espacial, asociado parcialmente a las variables edáficas y topográficas relevadas (valores en general mayores en los bajos de textura más fina y menores en las lomas arenosas). Estas características sugerían a priori que este lote sería un muy buen candidato a beneficiarse del manejo sitio-específico del cultivo mediante la siembra y fertilización con dosis variable.

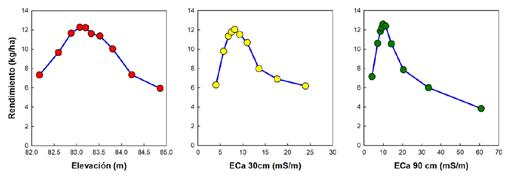

En la Figura 2 se muestra la relación del rendimiento del cultivo de maíz con la

Figura 2. Rendimiento de maíz en función de la elevación del terreno y la conductividad eléctrica aparente (ECa) superficial (30cm) y profunda (90cm) dentro del lote.

Figura 3. Vista aérea de un fragmento del ensayo en franjas de nitrógeno (N) ubicado estratégicamente dentro del lote de manera de presentar su variabilidad espacial. En cada franja se indican las dosis de urea en kg/ha.

Figura 4. Rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno (N) aplicada para zonas dentro de los lotes con variabilidad en la elevación y conductividad eléctrica aparente (ECa). Información proveniente de ensayos en franjas. Las líneas punteadas verticales indican la dosis optima económica (DOE) de N.

elevación del terreno y la ECa superficial (30cm) y profunda (90cm). La relación entre el rendimiento y la topografía mostró una forma de campana, con un rango de elevación intermedio coincidente con los rendimientos más altos, por encima y por debajo del cual se observan disminuciones en la productividad, por razones presumiblemente diferentes. En el rango de mayor elevación, la relación con el rendimiento fue negativa debido principalmente a la menor disponibilidad hídrica del suelo a medida que aumenta la elevación del terreno. Esta asociación se invirtió en las áreas de menor elevación, donde los rendimientos tendieron a bajar a medida que disminuyó la elevación del terreno (áreas sujetas a encharcamiento y anoxia radical).

Por su parte, la ECa tanto superficial (30cm) como profunda (60cm), fue un indicador complementario a la elevación para explicar las variaciones del rendimiento a nivel intra-lote. Al igual que para la elevación, la relación entre el rendimiento de los cultivos y la ECa presentó una forma de tipo óptima, identificándose un rango consistente con máximos valores de productividad (superior a 12 ton/ha) por encima y por debajo del cual el rendimiento disminuyó. Este ejercicio pretende resaltar la importancia de entender cuantitativamente la relación entre la variabilidad edafotopográfica de los lotes y la productividad de los cultivos como un primer paso para la delineación de zonas relativamente homogéneas dentro del lote que se manejaran de forma diferencial, siempre y cuando el nivel de variabilidad lo justifique.

Fósforo

Los muestreos de suelo densos en grilla han demostrado ser muy efectivos para representar de manera satisfactoria la distribución espacial de la disponibilidad de nutrientes y otras propiedades edáficas. Estos se basan en subdividir el lote en cuadrículas regulares que luego serán muestreadas y analizadas en forma independiente para posibilitar interpolaciones y otros análisis geoestadísticos. En este lote se observó que, si bien la mayor proporción del área estaba representada por una disponibilidad de P baja o muy baja (59%), donde la probabilidad y magnitud de la respuesta a la fertilización es alta o muy alta, respectivamente, también se encontraron áreas en el rango óptimo (21%) o incluso alto (20%), donde una menor dosis de fertili-

“El muestreo de suelo en grilla permitió delinear zonas bien definidas dentro del lote que requerían niveles contrastantes de fertilización fosforada”

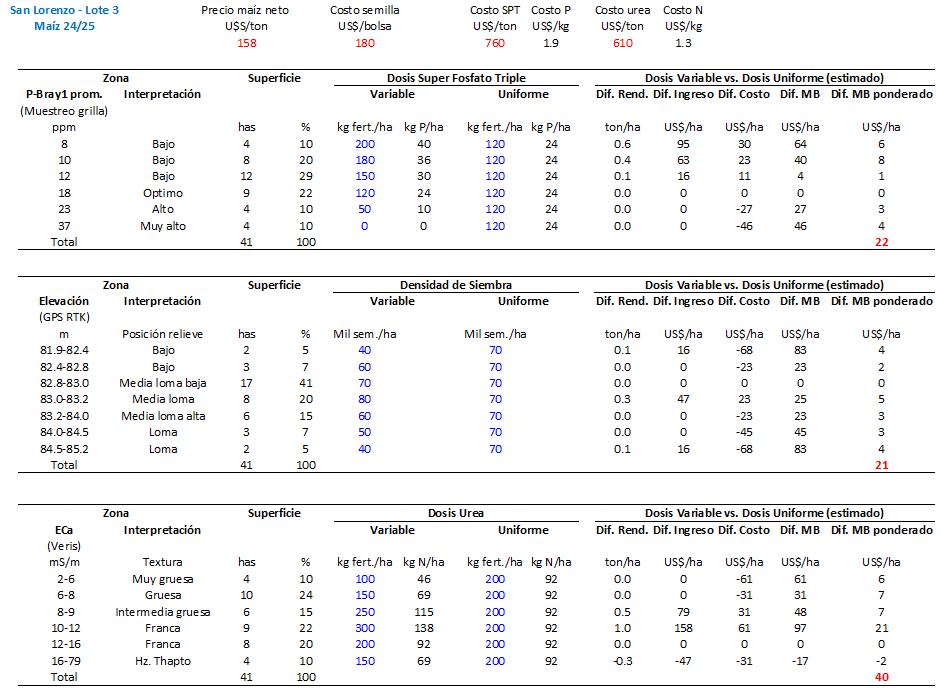

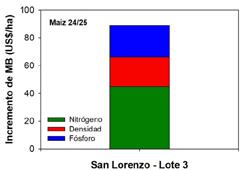

5. Incremento de margen bruto (MB) por hectárea estimado del manejo variable de la densidad de siembra y la fertilización con fósforo (P) y nitrógeno (N) en relación a un manejo tradicional con dosificación uniforme para el maíz de la campaña 24/25 en el Lote 3 del establecimiento San Lorenzo, partido de 9 de Julio, Buenos Aires.

zante fosforado era requerida (Figura 1).

En base a esta información, se delinearon zonas de manejo de P mediante la interpolación del mapa proveniente del muestreo de suelo en grilla y se aplicó super fosfato triple al voleo, previo a la siembra del cultivo con una dosis que varió entre 0 y 200 kg/ha, dependiendo del nivel de P inicial en el suelo. Esta fertilización variable persiguió dos objetivos: por un lado, evitar dosis insuficientes para maximizar el rendimiento del cultivo y el retorno económico a la fertilización en las áreas dentro del lote de severa deficiencia y a su vez, evitar sobrefertilizaciones en las zonas del lote de mayor disponibilidad inicial de P, donde la respuesta a la fertilización es poco probable y no se justifica económicamente. Complementariamente, si este tipo de aplicaciones se mantiene en el tiempo, pueden lograrse paulatinas reducciones en la variabilidad espacial de la fertilidad fosforada, lo que contribuye a una mejora en el ambiente edáfico.

Densidad de siembra

La baja plasticidad vegetativa y repro-

ductiva del maíz en relación a otras especies hace que el manejo correcto de la densidad tenga un gran impacto sobre el rendimiento y la estabilidad del cultivo. Además, el alto costo de la semilla también determina que bajar la densidad de siembra en ambientes restrictivos represente significativas disminuciones en los costos de implantación del cultivo. Si bien la respuesta a la densidad varía marcadamente con el material genético, para un determinado potencial ambiental, el rendimiento del cultivo se ve penalizado ante densidades subóptimas debido a la relativamente escasa capacidad del maíz para compensar la falta de plantas. Contrariamente, las disminuciones de rendimiento por densidades supraóptimas se deben a un pronunciado incremento en la cantidad de plantas que sufren aborto de granos y espigas (deterioro en el índice de cosecha). En lotes como el de este ejemplo (con marcada variabilidad edáfica y topográfica), un planteo de siembra tradicional con densidad uniforme probablemente sacrifique rendimiento si la densidad promedio usada es demasiado conservadora (baja), incremente innecesariamente los costos de semi-

lla, si la densidad uniforme es más alta, o provoque ambas cosas si la densidad usada fuera intermedia. Es por eso que un planteo de siembra flexible mediante la densidad variable es recomendado en situaciones como la presentada.

Específicamente, se incrementó la densidad de siembra de 40.000 a 80.000 semillas/ha a medida que disminuyó la elevación del terreno en un determinado rango, para luego disminuir nuevamente en las zonas más deprimidas del lote con mayor riesgo de saturación o encharcamiento. Las densidades empleadas fueron seleccionadas en base a información de respuesta a la densidad desarrollada previamente para este material genético en ambientes productivos de similares características.

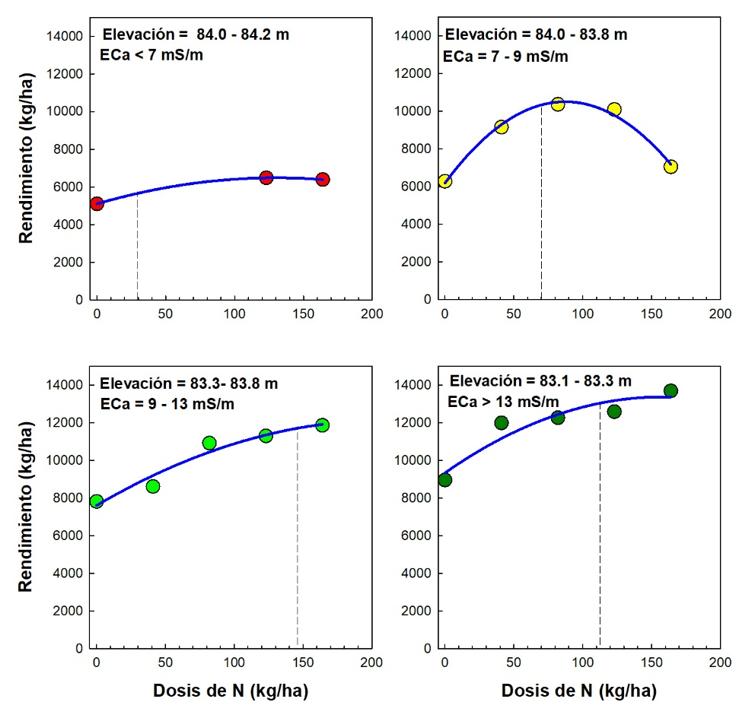

Nitrógeno

La fertilización nitrogenada debe contemplar simultáneamente la demanda de N del cultivo, en función de su potencial de rendimiento, y la oferta de N del suelo (actual y potencial). La dosis de fertilizante nitrogenado a aplicar puede establecerse como la diferencia entre

“Las densidades empleadas fueron seleccionadas en base a información de respuesta a la densidad desarrollada previamente”

ambas estimaciones para evitar deficiencias que sacrifiquen productividad o excesos que deriven en costos innecesarios, incrementando el riesgo de contaminación del ambiente.

En el Lote 3 del establecimiento San Lorenzo se generó una prescripción de urea granulada que fue aplicada al momento de tres hojas expandidas (V3) con una fertilizadora neumática. El rango de dosis empleado varió entre 100 y 300 kg/ha, tratando de contemplar las variaciones espaciales de la oferta de N inicial del suelo (de 51 a 95 kg/ha, Figura 1) y el diferente potencial de rendimiento del lote en función de sus variaciones topográficas y texturales. Para poder evaluar el criterio empleado para la fertilización del lote, se estableció dentro de la prescripción un ensayo en franjas replicadas con dosis crecientes de urea (de 0 a 400 kg/ha) atravesando los patrones de variabilidad (Figura 3).

A partir de la cosecha del lote con monitor de rendimiento y análisis estadístico de la información mediante un sistema de información geográfico (GIS) se ajustaron curvas de respuesta a la fertilización nitrogenada para secciones dentro del lote con elevación y ECa contrastante. En la Figura 4 se observa una marcada interacción de N por ambiente, es decir que la respuesta a la fertilización nitrogenada varió significativamente debido a su heterogeneidad edáfica y topográfica. Se observó que tanto el rendimiento máximo como la dosis óptima económica de N aumentaron (de 6 a 13 ton/ha y de 30 a 150 kg N/ha, respectivamente) a medida que disminuyó la elevación del terreno y la proporción de partículas gruesa (mayor ECa), debido principalmente a la mayor disponibilidad hídrica de las áreas más

5. Incremento de margen bruto (MB) por hectárea estimado total del manejo variable de insumos en relación a un manejo tradicional con dosificación uniforme para el maíz de la campaña 24/25 en el Lote 3 del establecimiento San Lorenzo, partido de 9 de Julio, Buenos Aires.

deprimidas del paisaje de textura más fina.

Análisis económico

La campaña 24/25 se caracterizó por condiciones meteorológicas con excesivas precipitaciones durante el período inicial, que aseguraron buenas condiciones de crecimiento durante el estadío vegetativo del cultivo, pero generaron pérdidas de superficie por encharcamiento en las áreas más deprimidas del lote (de textura más fina y mayor ECa) y, presumiblemente (aunque no medido), pérdidas de N del suelo y fertilizante por lavado y desnitrificación. Contrariamente, el período reproductivo se caracterizó por una marcada deficiencia hídrica durante el mes de enero asociados con temperaturas extremadamente altas que condicionaron el potencial de rendimiento del cultivo, principalmente durante el período de llenado del grano. El rendimiento promedio logrado en el lote fue de 10.5 ton/ha pero con variaciones dentro del mismo de 5 a 14 ton/ ha (Figura 1). Este amplio rango de rendimiento explorado sugiere de antemano la importancia de realizar un manejo espacialmente flexible que contemple este nivel de variabilidad.

Para realizar una valoración económica del manejo variable de insumos realizado en este lote se consideraron algunos supuestos e información pública. En el caso del ejercicio de P, se comparó el margen bruto (MB) de la fertilización variable realizada con el MB que se hubiese obtenido con una fertilización uniforme de 120 kg/ha de super fosfato triple (dosis asignada en función de la disponibilidad de P promedio del lote). Debido a que no se contaba con un ensayo de fertilización fosforada, se utilizó información pública generada en la región pampeana para simular el incremento de rendimiento adicional de maíz de la fertilización variable en relación a la fertilización con dosis de P uniforme en aquellas áreas dentro del lote de muy baja disponibilidad de P inicial, donde la fertilización variable aplicó una dosis de P mayor a la que hubiese aplicado una dosis uniforme.

De manera análoga, para el ejercicio económico del manejo de la densidad se extrajo información generada previamente sobre la respuesta a la densidad en función del potencial de rendimiento para el material genético empleado. Se comparó el planteo de densidad variable empleado versus una densidad uniforme de 70.000 semillas/ha. Por último,

para evaluar el impacto económico de la fertilización nitrogenada con dosis variable, se utilizaron las curvas de respuesta generadas en el mismo lote y se comparó el esquema empleado con una fertilización uniforme de 200 kg urea/ ha. En los tres casos se consideraron precios actuales para el maíz, semilla, urea granulada y súper fosfato triple.

Consideraciones finales

Este caso de estudio permitió estimar ventajas económicas significativas, superiores a 80 US$/ha (Figura 5), del manejo sitio-específico del cultivo de maíz en una zona de alta variabilidad a nivel intra-lote como el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. El muestreo de suelo en grilla permitió delinear zonas bien definidas dentro del lote que requerían niveles contrastantes de fertilización fosforada. El manejo variable de la densidad de siembra, basado principalmente en la elevación del terreno, posibilitó “acompañar” las variaciones del potencial productivo con el número de plantas sembradas, tratando de maximizar el rendimiento en las zonas más favorables y lograr mayor estabilidad y reducción de costos en las áreas más restrictivas (lomas arenosas y bajos sujetos a encharcamiento).

La fertilización nitrogenada con dosis variable, contemplando la oferta de N del suelo y la demanda del cultivo en base a la interpretación de múltiples capas de información (especialmente la ECa obtenida con la rastra Veris), también contribuyó a un mejor manejo de este insumo tan importante desde el punto de vista productivo y ambiental. En este sentido, el ensayo en franjas instalado dentro de la prescripción permitió evaluar las recomendaciones generadas para poder retroalimentar (validar o corregir) el modelo de decisión en el futuro.

A través de este ejemplo se pretendió mostrar cómo la incorporación de algunas herramientas tecnologías, la integración de conocimiento básico de fisiología, fertilidad de suelo y nutrición de cultivos, junto con la investigación en campos de productores (on-farm research) pueden contribuir a mejorar el manejo del cultivo de maíz. En un contexto productivo de márgenes agrícolas muy acotados, cobra vital importancia hacer el mayor esfuerzo agronómico posible para maximizar la eficiencia en el uso de los insumos. Hoy en día la agricultura de precisión nos brinda esa posibilidad.

Fue el jueves 10 de julio, día de Quincho. Una jornada que se espera desde que termina la anterior. Como siempre, pasé por la oficina de Horizonte A para ultimar detalles y hacer un poco de ping pong sobre los invitados de esta noche.

Por: Juan Alaise – Lic. en Ciencias de la Comunicación

Una vez listos, nos dirigimos hacia Barreto. Como estamos en época de La Rural, no teníamos posibilidad de dejar el auto dentro del predio. De todos modos, fuimos hasta la puerta del restaurante y tuvimos la gracia divina de encontrar lugar a pocos metros de la entrada. En ese momento, recibí un tip de golf de la mano del director de Horizonte A:

"En el golf hay que embocarla en el hoyo. No hay que tener miedo de pasarse: hay que apuntar y tirar. Si no pasas por la puerta, nunca vas a estacionar en la puerta" un profesional total... aunque se había olvidado el celular en casa. En algo tenía que errar.

Previa a que lleguen los invitados

Los Juanes nos adentramos en el predio de La Rural, acercándonos al restaurante. Apenas pusimos un pie, empezó a sonar una bella melodía de parte de los militares que ensayaban

para la inauguración oficial, prevista para el jueves 17. Todo eso presagiaba una noche espectacular.

Ya en el restaurante, nos quitamos los abrigos mientras se acercaba Juan Martín Melo, que siempre llega temprano. Detrás de él, uno de nuestros invitados: Álvaro Tomás, Presidente del Congreso Crea 2025, vino desde La Plata para ser parte del Quincho. Intercambiamos algunos comentarios sobre los invitados que faltaban, hasta que llegaron, casi en combo, Nicolás Gangoni y Juan Nam.

Nos acomodamos en la mesa y enseguida comenzamos a conversar sobre los profundos cambios culturales que se vienen en la Argentina, y sobre las diferencias entre las culturas orientales y occidentales. Sonaban conceptos como “destrucción creativa” y se dio un interesante debate sobre el papel de las instituciones.

Nos vimos gratamente interrumpidos por el personal de Barreto, que se acercó a la mesa una entrada de panificados y mantecas saborizadas. Además, llenaron nuestras copas con un Malbec “1” de Bodega Antigal.

Conversamos con el invitado internacional de la noche, Juan Nam, director general de la Oficina Comercial de la Embajada de Corea del Sur en Argentina, que nos compartió cómo funciona KOTRA , y nos acercó a la cultura coreana y sus contrastes con la nuestra. Nos contó que esta oficina opera desde el año 1975 y que en sus inicios acompañaron el crecimiento de empresas como Samsung, Hyundai o Kia, pero que hoy están enfocados en apoyar a las pymes coreanas que buscan expandirse.

Mientras degustábamos el vino, llegó nuestro último invitado: Paulino Rodrigues, con datos frescos directamente desde el Congreso, que en

ese mismo momento estaba sesionando. Con su habitual claridad, nos comentamos las idas y vueltas entre los distintos espacios políticos, y entre risas coincidimos en algo: nuestro amigo coreano había llegado a un país donde, definitivamente, el aburrimiento no existe

Invitados y anfitriones

Dimos paso entonces a una de las dinámicas más lindas del Quincho: las presentaciones. La consigna es ir más allá de nuestros roles laborales y compartir algo más personal.

Como siempre, abrió Juan Carlos, mencionando a su amada Verito y a sus tres hijos. Luego fue el turno de Juan Nam quien lleva cinco meses viviendo en Argentina, aunque ya había visitado el país tiempo atrás. Dijo admirar mucho nuestra cultura, especialmente por su capacidad de adaptación.

Nos compartió detalles muy interesantes de su país: su padre trabajaba en la pesca marítima, y Corea del Sur, al no ser un territorio especialmente rico en recursos naturales, desarrolló desde muy temprano una cultura del esfuerzo. Por ejemplo, uno de los primeros productos de exportación fueron las pelucas, confeccionadas por mujeres mayores que donaban su propio cabello. También nos cuenta que Corea tiene un territorio 28 veces menor que Argentina, y sin embargo exporta 10 veces más. Hoy destacan en sectores como la cosmética y, por supuesto, el K-pop.

Tiene una hija de 12 años que está feliz en Argentina: acá sale del colegio al mediodía y disfruta de su tiempo libre, mientras que en Corea los chicos tienen jornadas escolares muy largas.

Luego fue el turno de Juan Martín Melo, pero antes Juan Carlos lo sorprendió con una mención especial: hace pocos días, Juan Martín recibió dos noticias hermosas. Federico y Camila, sus hijos del corazón, les anunciaron que a principios del 2026 será abuelo… abuelo del corazón por partida doble. Obviamente, fue motivo de aplausos y brindis. Nos contó sobre su familia, su trabajo en CNN Radio y Campo Stream, y —como no podía faltar— su pasión por River.

Fue el turno de Paulino Rodrigues, quien se definió como un apasionado de la vida, y en esa pasión incluye al periodismo. Además, agregó que es politólogo: “Soy aquel que dice lo que

va a pasar en seis meses, para que en seis meses explique por qué no ocurrió lo que dije que iba a pasar”, dijo, y todos reímos. Es padre de una nena de 12 años, a quien definió como la luz de sus ojos.

Paulino nació en Las Flores. A los 14 años se vino solo a Buenos Aires para jugar al fútbol. Entrenó en Lanús durante tres años como arquero. En ese mismo período cursó en un colegio de Banfield, donde fue presidente del centro de estudiantes. Luego estudió Ciencias Políticas en la UCA, gracias a un préstamo de honor gestionado por un obispo de Azul. Su padre era inmigrante portugués y su madre, maestra rural.

En cuanto a su carrera periodística, comenzó con una pasantía en La Razón, y en 2001 se sumó a la radio junto a Héctor Larrea. De 2003 a 2006 formó parte de “Desayuno” con Víctor Hugo. A lo largo de los años tuvo programas propios en distintas radios reconocidas y actualmente conduce un programa en La Nación +. Además, le apasiona la comunicación profesional, por lo que dicta clases en la Universidad de Salamanca dentro del Máster en Comunicación Política. Al cierre, confesó su fanatismo por River, como varios en la mesa.

El último en presentarse fue Álvaro Tomás, platense e hincha de Estudiantes. Nieto de asturianos que se instalaron en Carlos Casares y 9 de Julio, donde iniciaron la firma Tomás

Hermanos. Su padre fue investigador del CONICET durante muchos años. Álvaro y sus hermanos nacieron en La Plata. Hizo la primaria en una escuela estatal a cinco cuadras de su casa y la secundaria en el Liceo Naval, donde obtuvo el título de “Oficial de la Reserva Naval”. Luego estudió Economía en la UNLP, a una cuadra y media de su casa. Allí conoció a su esposa militando en la Franja Morada.

Después de recibirse, trabajó ocho años en Accenture, en desarrollo de sistemas y planeamiento estratégico, siempre en proyectos vinculados a bancos e internet. En 2006 volvió al sector agropecuario y comenzó a alquilarle el campo a su padre. Frente a la soledad del desafío, se acercó a CREA, y desde 2020 integra su comisión directiva.

Álvaro tiene tres hijos y ya es abuelo. Todos viven en La Plata. Uno de sus hijos, con "ADN nómade", proyecta su próxima aventura en Asia, probablemente Japón. No son muy futboleros, pero sí fanáticos de los torneos de LOL, el popular videojuego, donde el mejor jugador del mundo es coreano —dato que, por supuesto, Juan Nam celebró con orgullo.

Seguí con mi presentación: dije mi nombre completo, Juan Ignacio Alaise, aunque aclaré que mi segundo nombre no lo uso mucho. Soy solo “Juani”. Como todos los argentinos de la mesa éramos de la provincia de Buenos Aires, aproveché para contar que soy de Junín, de donde vine a los 18 años a estudiar Comunicación en la UADE. Hablé de mi pasión por escuchar a la gente y de lo que me costó adaptarme al ritmo de la capital. También mencioné mi amor por el Verde de Junín, y Melo acotó, con picardía, que ahora contamos con un refuerzo de lujo e ídolo de Madrid: Lucas Pratto. Esperamos que se canse de hacer goles en Junín.

El cierre de la ronda fue con Nicolás Gangoni, nacido en Lobos. Su madre fue maestra rural y hoy tiene 80 años. Su padre se dedicó a la reparación de maquinaria rural, y con el tiempo se

convirtió en concesionario oficial de John Deere en Lobos.

Nicolás estudió, y rápidamente se integró a la empresa familiar, donde comenzó como gerente de servicios hasta llegar a ser gerente general. Contó con sinceridad las dificultades típicas de una empresa familiar y cómo, con esfuerzo y unión, su familia supo salir adelante.

Actualmente, forma parte de la concesionaria desde otro lugar, ya que la dirige su padre. Hace más de diez años fundó junto a un amigo Importrade, una empresa dedicada a la venta de maquinaria vial, como concesionarios oficiales de Volvo Construction . Más recientemente detectó una oportunidad: importar tractores pequeños para economías regionales. Así fue como se vinculó con KOTRA, que lo contactó con Kioti, una marca coreana con una línea muy interesante de tractores y UTV.

Nicolás está casado con Mariela y tiene tres hijos. El mayor estudia Marketing en la UADE y los dos menores cursan la secundaria en Lobos. Cerró su presentación destacando la felicidad que le da todo lo que ha logrado junto a su familia, y dijo, con emoción, que es “un agradecido de la vida”.

Un juego que abre el corazón

Para seguir con las dinámicas tan distintivas del Quincho, Juan Carlos compartió unas imágenes con los invitados, y cada uno debía elegir con cuál se sentía identificado en este momento de sus vidas.

El primero fue Juan Nam, quien se inclinó por una imagen de un grupo de personas abrazadas. Juan la interpretó como símbolo de personas de diferentes nacionalidades trabajando juntas, algo más que necesario en tiempos tan turbulentos como los actuales. Resaltó el teamwork y la amistad como conceptos centrales.

Luego le siguió Paulino Rodrigues, quien eligió una imagen de cuatro

personas llegando a una montaña. La explicó como una escena donde alguien recibe ayuda para terminar de escalar y lograr llegar “a la lona”. Agregó un dato impactante: uno de cada diez argentinos no come lo que debería por día. “Tenemos muchos que están en la lona o intentando subirse a ella, pero siguen en la lona”, dijo. Concluyó que hay argentinos que necesitan una mano.

Álvaro Tomás eligió la misma imagen que Paulino, aunque la interpretó de una manera distinta: como la evolución hacia una meta, un equipo logrando llegar a la cima. Dijo que en la foto podía distinguir personas que estaban por llegar, otras que ya estaban arriba, y algunas que disfrutaban de haberlo logrado.

Luego fue el turno de Nicolás Gangoni, quien se sintió identificado con una imagen de una persona sentada sobre una tranquera, mirando hacia el horizonte. Nicolás dijo estar atravesando un momento de mucha paz y tranquilidad. Agregó que es una persona católica, y siente que está en el camino correcto: “Estoy seguro de que las cosas pasan por algo”. Aunque está viviendo un momento laboral complejo, valora que las relaciones con las empresas y su gente se mantienen en armonía. “No somos dueños de la verdad ni de los grandes cambios. Estoy en una etapa donde puedo entender al otro. Me siento en una etapa tranquila”.

Cerrando una noche internacional

Con el café ya servido, cerramos la noche aprovechando la presencia de uno de nuestros invitados de lujo: Paulino Rodrigues, quien —a pedido de la mesa— nos regaló un profundo análisis sobre la coyuntura política y social de nuestro país.

Para coronar este gran Quincho, hicimos algunas fotos y entregamos presentes a cada invitado, mientras de fondo se escuchaba un “espero que me inviten otra vez”.

¡Nos vemos en el próximo Quincho de Horizonte by Kioti!

Kioti en Argentina: www.importrade.com.ar/equiposkioti

En el marco del World Agri-Tech South América Summit, Sao Pablo 2025, entrevistamos a Gustavo Portis, Director de negocios para soluciones agrícolas de BASF para Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Hola Gustavo en primer lugar agradecerte la invitación a este importante evento y como para ir calentando los motores quisiera preguntarte cómo estás viendo el mercado a nivel macro

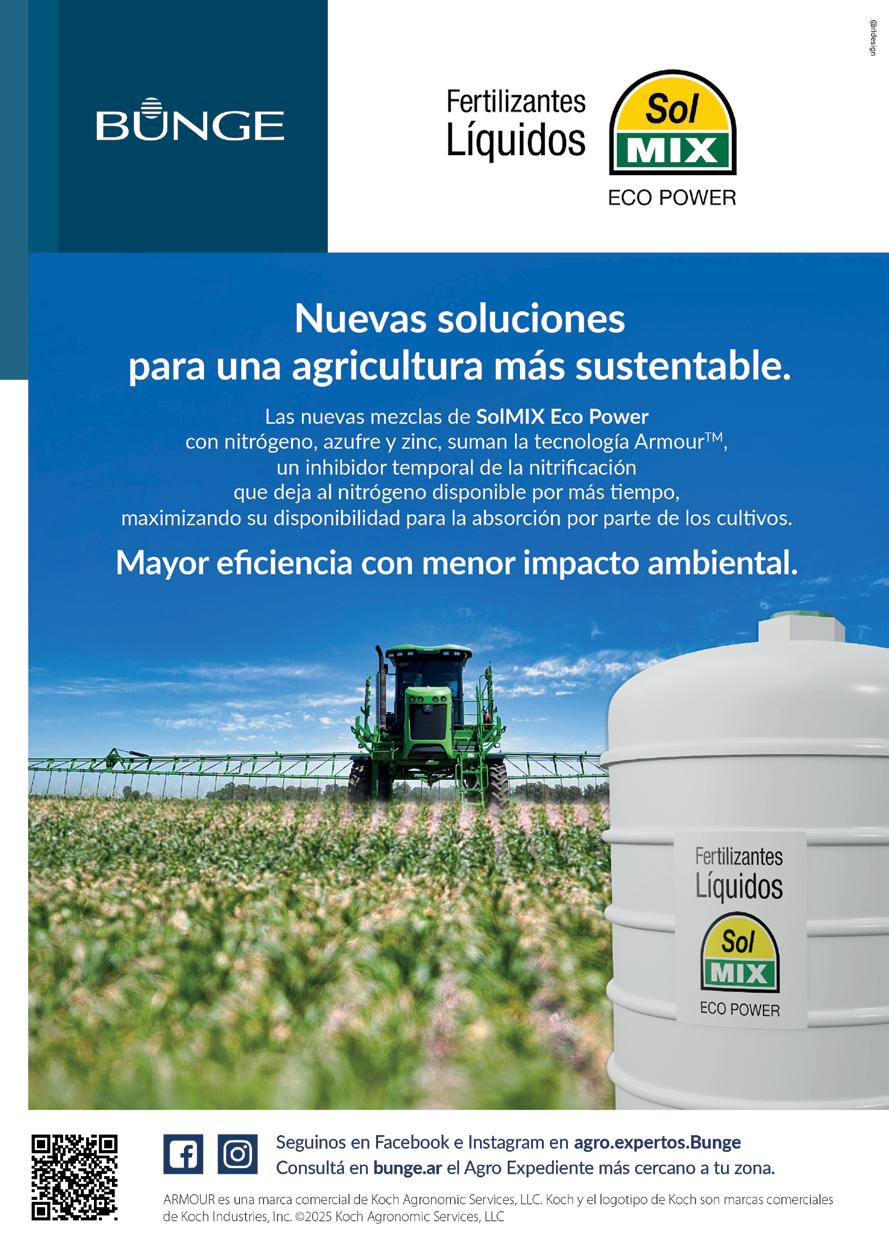

La transformación del modelo macroeconómico está impactando en todas las cadenas de valor, en el agro ya se notó fuertemente el año pasado. Cuando uno habla con agricultores, distribuidores y la gente del campo, se ve que hay una transformación inmediata, la de volver a procesos productivos eficientes en todo sentido. En otro momento los modelos financieros podían tapar o no errores o formas de trabajo - inclusive había trabajos que estaban pensados más por los modelos financieros - hoy es una vuelta a un trabajo de modelo productivo, eficiencia, tanto para el campo como para las empresas.

Es un mercado que puso el freno en muchas actividades del agro. ¿Coincidís con esto?

Si, existen de tres o cuatro factores que complejizan el sistema, uno es la situación de los precios commodities, que de alguna manera están en pisos bajos de tendencia y no se ve a corto y mediano plazo que esto mejores; por otro lado, el hecho de que en el mercado de insumos - fertilizantes, productos químicos y semillas- estén sufriendo el impacto de dos o tres factores diferentes también, entre ellos, el petróleo con una volatilidad altísima que impacta en los precios de los fertilizantes. Además, en el área de productos y soluciones para la agricultura, fundamentalmente de la mano de China, se ve una baja de precios conside-

Por: Juan Carlos Grasa Director de Horizonte A

rable, entonces eso está distorsionando un poco el mercado.

¿Cómo se manejan los productores a la hora del planteo productivo de la campaña?

Ahora se han estabilizado los precios, están en el mismo nivel del año pasado, pero la toma de decisiones por parte del productor es aún volátil, espera hasta 48 horas antes de la necesidad de sembrar o de fertilizar o de aplicar un herbicida o un fungicida. ¿Dónde está el punto crítico ahí? Ninguno, solo que a las empresas nos pone en una situación difícil porque tenemos que manejar inventarios que están distribuidos en todo el país de una forma eficiente y también por la velocidad de la logística, que muchas veces termina impactando en costo.

Esto es lo que veo en el mercado con sensibilidad, pero no veo un mercado agro, en general, que mejore en su número macro. Lo veo todavía en 2025, muy similar a 2024.

Tal como lo dijiste, la eficiencia se torna más importante que nunca. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes ven en punta en cuanto a nivel de adopción?

Creo que depende del tipo de agricultor - si son de tierra propia o de alquiler, si manejan establecimientos de grandes volúmenes o de pequeños volúmenes - Creo que cada uno va a responder de maneras diferentes. Los que tengan la capacidad de apalancarse financieramente, creo que tienen tres o cuatro aspectos a trabajar. En primer lugar, por supuesto, instrumentarse financieramente, ya sea a través de canje de grano,

herramientas financieras con bancos, etcétera, que les permita planear, no en función de la finanza, sino de la productividad. Luego, ir a buscar cuáles son los materiales, sobre todo en el aspecto de semillas, que le den por ambiente el mayor rendimiento, porque el ambiente va a ser clave. Hoy estamos hablando de diferencias mínimas para quedarte abajo del margen bruto de los agricultores. Entonces, tienen que ir a buscar en ese ambiente lo mejor.

Ahí es donde las herramientas digitales hacen su gran aporte

Todo lo que se pueda dar como soporte de herramientas digitales para una toma de decisión basada en datos, en función de un concepto agronómico, de una visión realista, va a ser clave. En este sentido, no es lo mismo solo sembrar el mejor híbrido que sembrarlo en un ambiente que yo conozca. Una herramienta que me dé la posibilidad de diferenciar, si pongo más kilos o menos kilos, en función del potencial de rendimiento es fundamental.

No solo estoy siendo eficiente en la cantidad de semillas que voy a usar, que se refleja en el costo del productor, sino que también voy a explorar el tipo de suelo y cultivo de la mejor manera para buscar el rendimiento máximo.

¿Cuál es el porcentaje de ahorro una vez implementadas estas herramientas?

Herramientas digitales como XARVIO, por ejemplo, permite trabajar bien la eficiencia, el cuidado del cultivo mediante monitoreo fundamentalmente, y utilizar la predicción

“Para Argentina en particular, el stock necesario para la producción de la campaña 25-26 no va a verse afectado”

de presencia de enfermedades. Hay otras como el MDM, que a nosotros nos permite hoy volar con un dron, tomar fotos, identificar en 24 horas qué estoy aplicando pura y exclusivamente porque tengo un manchón de malezas. Eso me permite ahorrar un 30, 40 hasta 50% del producto, pero logrando tener la misma eficiencia y el mismo resultado.

O sea que, con un margen chico, estas herramientas son una gran aliada Si, son imprescindibles en el momento en que estas justo con el margen. Si fuese productor haría un modelo productivo buscando rentabilidad, innovación y el mayor potencial. No nos olvidemos que hoy, en conversación aparte, decíamos que uno de los costos mayores que tiene un agricultor argentino es el alquiler de tierra. Estamos hablando de más del 50% que sacan de su bolsillo, entonces, entras con un costo fijo altísimo. Tenés que ser eficiente en todo el resto. Para ser eficiente y pagar ese costo fijo, cuanto mayor productividad busques, mejor, porque la cantidad de kilos por la

misma hectárea pagada te va a traer más rentabilidad. Eso es, para mí, innovación. ¿Cómo está viendo la inversión vs cadena de pagos?

Este año creo que tenemos una situación particular en la región del norte. El norte argentino, en términos generales, ha sufrido por sequías, por chicharritas, por rendimientos medios bajos. La agricultura argentina se hace prácticamente, en un 70% toda financiada. O sea, toda es con plata tomada de terceros, cualquiera sea el medio, pueden ser herramientas de banco, tarjetas de crédito.

Nosotros, las empresas de insumos, muchas veces somos vehículos de transmitir esas herramientas, pero somos coparticipantes en la deuda. En esas herramientas, en la mayoría de los casos, los canjes de grano también. Pero el sector agropecuario argentino es muy sano desde lo profundo. Nosotros, como industria, el 70% de ese 70% lo hacemos a través de nuestro capital propio de la industria.

¿Podemos decir que venimos de dos campañas muy malas y con una futura campaña buena como para sanear cuentas?

En el sentido productivo, estamos con un buen perfil de agua, con buen momento para la siembra y todo oportuno, excepto la pequeña inundación - digo pequeña en el sentido grande en el impacto que tuvo para los pobres que le tocó, pero pequeña en la circunferencia del área del norte de Buenos Aires, que allí puede haber 100 mil hectáreas que todavía están un poquito afectadas, demoradas en la cosecha - el resto está dentro de una situación buena a muy buena para plantarse de cara a las cosechas.

Por lo cual creo que eso ya es un gran paso, logró entrar con el pie derecho desde el punto de vista climático, suelo, perfil de agua y todo, está fantástico. Estas heladas inclusive van a ayudar mucho también a corte de enfermedades, corte de chicharritas, secar, terminar de cosechar, así que se está dando lo que se tiene que dar. Está buenísimo como año desde el punto de vista agrícola, de clima y de suelo.

Desde el punto de vista financiero, me gus-

“Desde el punto de vista financiero, me gustaría precios internacionales un poquito más acomodados que le den al agricultor la rentabilidad necesaria para seguir invirtiendo”

“La transformación del modelo macroeconómico está impactando en todas las cadenas de valor”

taría precios internacionales un poquito más acomodados que le den al agricultor la rentabilidad necesaria para seguir invirtiendo, que es lo que le gusta hacer y seguir creciendo.

El conflicto del Medio Oriente, ¿puede afectar todo lo que es logística?

Sí, puede. Así como te digo, sí, porque podemos tener ejemplos ya vividos desde la pandemia y la situación del impacto de Rusia cuando comenzó Rusia - Ucrania, trajo inmediatamente situaciones complejas logísticas. Lo que no te puedo decir hoy, dada la inmediatez, es cuándo, dónde y cómo. ¿Qué posición tenemos como BASF? para Argentina en particular, el stock necesario para la producción de la campaña 25-26 no va a verse afectado. La mayoría está en Argentina, en producción de las plantas y nosotros tenemos 90% entre Argentina y Brasil, con sobrellenado el 90% nuestra situación. Entonces, desde BASF estamos en esa situación más tranquilos.

¿Y en cuanto a la producción global?

Tenemos una presencia global bastante equilibrada en las varias regiones del mundo y también desde el punto de vista de producción. Entonces, como grupo BASF, estamos también bastante más cubiertos. Nosotros somos una empresa que, a pesar de tener un origen alemán muy fuerte de la misma manera que tenemos un hub de producción en el centro de Alemania, tenemos en China - se está construyendo un segundo - y tenemos Estados Unidos y Brasil. Entonces, las materias primas básicas las tenemos en casa, no debería preocuparnos a un lapso de año, año y medio. Ya más de eso tenemos que salir a producir nuevamente, a comprar materias primas. Así que espero que, en primer lugar, por la salud de las personas y por quienes viven allá, el conflicto acabe rápido; pero espero que no sea un conflicto que se extienda en el tiempo, porque si no podría traer efectos logísticos, sobre todo un impacto fuerte en la cadena.

¿A qué se refiere cuando dice impacto fuerte en la cadena?

Doy un parámetro de números… cuando digo impacto grande, digo, en plena pandemia, más la guerra de Rusia, el transporte de un container que valía entre 3.500 a 3.800 dólares pasó a valer hasta 9.000 dólares, y además era difícil conseguirlos. Hay que confiar en que el conflicto no se extienda mucho en el tiempo.

Gracias Gustavo, un gusto verte aquí, en Brasil

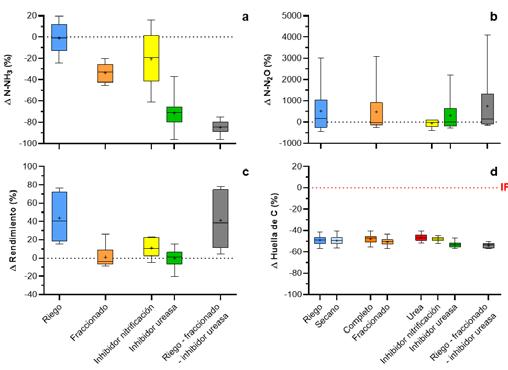

Por: María Paula Iglesias1*, Nicolás Wyngaard1,2, Hernán Sainz Rozas1,2,3, Nuria Lewczuk3, Mirta Toribio4, Fernando García1 & Nahuel Reussi Calvo1,2

1Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. 2CONICET. 3EEA INTA Balcarce. 4Profertil S.A.

* Autor de contacto: pauliiglesias11@gmail.com