LAS ZONAS MÁS PRODUCTIVAS ARRANCAN LA CAMPAÑA CON EL

TANQUE LLENO

Flotar

El último de los cuatro gobiernos kirchneristas terminó en una orgia de locura inflacionaria. El Presidente electo todavía se aferraba a su plan de dolarización. El verano de 2024 fue extremadamente duro para la sociedad y nadie se hubiera imaginado hoy que el tipo de cambio libre sería un 35% más bajo que en el pico de aquel momento. Hace menos de 7 días comenzó a desarmarse el control de cambios en Argentina, el famoso cepo. Es irrelevante analizar las motivaciones, el por qué; lo relevante es el cómo: lograron hacerlo respetando el objetivo que guía al equipo económico, que es básicamente la reducción de la inflación.

Argentina es una economía extremadamente bimonetaria. Esto implica que los agentes económicos (empresas y familias) miden su capital y el retorno de sus inversiones en dólares y por lo tanto ajustan costos y precios de aquello que venden lo más que pueden a la cotización del dólar, algunos agentes pueden más, otros menos. Este fenómeno se da en casi todo el mundo salvo un puñado de países, pero en Argentina se da con especial intensidad debido a altísima volatilidad de todas las variables de la economía. Ese es el principal canal de transmisión entre el movimiento del tipo de cambio y el nivel de precios; por esta razón salir del cepo no era sencillo: era una operación cargada de incertidumbre que podía salir mal.

Durante un año y unos meses el gobierno se dedicó a comprar confianza para minimizar la incertidumbre que produciría la salida del cepo. Con movimientos tácticos construyó un superávit fiscal reduciendo el gasto estatal; son tácticos porque pueden mantenerse por un tiempo, pero es dudoso que se mantengan por 4 años. Esto permitió la doble operación de reducir fuertemente la emisión monetaria a la vez que saneó el mercado de deuda en pesos en cabeza del BCRA traspasando dicha deuda al tesoro, cuyos intereses se capitalizan. Finalmente, comprada esa credibilidad

con el programa, se negoció una recapitalización del BCRA alquilando reservas internacionales. Cuando todo se dio recién la semana pasada se comenzó a liberar el control de cambios con el objetivo de no producir un salto cambiario por exceso de demanda de dólares. Cuando el gobierno asumió decir que existía un exceso de oferta de pesos era quedarse corto, el repudio a la moneda local era absoluto.

El gobierno hasta ahora fue tremendamente exitoso en su principal objetivo: reducir la inflación y comprar credibilidad en la comunidad internacional. No es para nada menor, hace 20 meses el país era un tren bala hacia la locura. El plan de estabilización con apreciación cambiaria es básicamente eso y demandó hacer oídos sordos a casi cualquier dificultad sectorial. Los que hacen política económica son seres humanos con una biografía y la última experiencia de estabilización de la macroeconomía argentina los marcó a fuego: se hizo casi lo contrario a lo que hizo el gobierno de Macri buscando el mismo objetivo. Todo el ordenamiento económico está supeditado a reducir la inflación y el año que viene a renovar los vencimientos de deuda. En eso piensa el equipo económico cuando pone la cabeza en la almohada y todo el resto no tiene la más mínima importancia.

En este contexto de costos fijos creciendo medidos en dólares la rentabilidad del agro se comprime. La competitividad está en juego, no solo en el agro, sino en toda la economía que produce “transables” (bienes y servicios que compiten con el mundo). Hoy por hoy el gobierno parece no conmoverse por ello. Lo más parecido a este fenómeno que atravesamos es el Plan de Convertibilidad, aunque por numerosas razones no es igual; dos de ellas? El tipo de cambio si bien se aprecia, puede depreciarse y las cuentas fiscales están en orden, el Estado no es una máquina de emitir deuda. ¿Cómo impactarán estas diferencias? Difícil de predecir.

Una crítica reconocida al programa de la Convertibilidad era que la exigencia sobre la competitividad del conjunto de la economía era creciente y “barría” rápidamente con cada vez mayores porciones de los agentes económicos, particularmente aquellos que producían bienes transables. La clave era incrementar la escala de las operaciones para licuar los costos fijos dolarizados por unidad producida. Los pooles de siembra fueron la respuesta del agro para a) licuar los costos fijos y b) reducir el costo del financiamiento.

El actual programa económico, si no sufre un shock externo, no debería tener los problemas que conocemos los argentinos: crisis de deuda, de mercado cambiario o rebrote inflacionario. Hay un pequeño test que será la capacidad del BCRA de comprar dólares en el mercado para elevar las reservas, pero hay un consenso sobre que eso no será difícil, aunque fácil no es nada en Argentina. La alarma vendrá por otro lado: la economía real. La exigencia de elevar rápidamente la competitividad de todo el sistema económico agita el fantasma del desempleo; que en estas épocas de “changas digitales” de cuello azul y blanco será el del empleo con ingresos insuficientes.

Esta es la columna número cien (100) del Lote a la Góndola. Si algo enseña el tiempo es a ser paciente. Es muy pronto para aventurar el resultado de un plan que hasta hoy cumplió con lo que se propuso. No es poco.

Por Iván Ordóñez Economista especializado en Agronegocios

3.

El lote y la góndola

Flotar

Por: Iván Ordóñez

4. Sumario

6.

Editorial

Con el tanque lleno

Por: Juan Carlos Grasa

8.

Agro Digital

Observaciones de un mapa de rinde

Por: Jeremías Drobot

10.

Investigación

Respuesta del cultivo de Camelina Sativa a la oferta nitrogenada y a la densidad

Por: Daniela Becheran, Ana Canú, Martin Beaudeant y Daniel Miralles

18.

Las 31 de BASF a Belkis Icela Martínez, Periodista en La Nación

20.

Investigación

Variedades y fertilización en CEREALES DE INVIERNO

Por: Ing. Agr. (MSc) Gustavo Néstor Ferraris, Fernando Mousegne y Leandro Ortis

28.

Mano a mano con Fertilizar AC

“El suelo mientras pudo acompañar, acompañó”

Por: Juan Carlos Grasa

32.

Entrevista

17° Simposio Fertilidad 2025

34.

Mercados

Los desafíos del trigo 2025/2026

Por: Sebastián Salvaro

38.

Investigación

Comportamiento productivo de cereales de invierno

Por: Guillermo Donaire; Dionisio Gómez; Enrique Alberione y Belén Conde.

46.

El quincho de Horizonte by Kioti

50.

Informe

Jethro Tull, el padre de la agricultura de precisión

Por: Carlos Becco

52.

Informe

Recargados para la nueva campaña

Por: Matías Cambareri

58.

Nueva Generación

Lucía Bregant: “A muchos jóvenes les interesa involucrarse”

Por: Juan Alaise

62.

Investigación

Evaluación de cultivares de cebada cervecera

Por: Guillermo Donaire; Dionisio Gómez; Enrique Alberione; Nicolás Salines; Belén Conde; Germán González

68.

Informe BOPREAL/Pago de impuestos

Por: Héctor Tristan

70.

Informe

Reuniones sinceras vs Reuniones Hipócritas

Por: Alberto Galdeano

72.

Investigación

Evaluación de cultivares de trigo pan

Por: Dionisio Gómez, Enrique Alberione, Nicolás Salines, Elisabeth Pozzi, Melina Demichelis, Guillermo Donaire y Leticia Mir.

80.

Vidriera

EDITORIAL

Con el Tanque lleno

Queridos lectores de Horizonte A, con el entusiasmo renovado, con nuevos sponsors, secciones y mucho contenido, una edición que particularmente nos gustó mucho hacer, presentamos “Las 31 de Basf” -esta vez conoceremos más a Belkis Martínez, periodista de La Nación - y agradecemos a los amigos de Avalian Salud por tantos años de compromiso con esta sección tan querida.

Retomamos El Quincho de Horizonte y agradecemos a nuestro nuevo sponsor, Kioti, empresa coreana que se suma a nuestra lista de auspiciantes, y agradecemos a New Holland quien deja este espacio que atesoró tanto tiempo, incluso durante la pandemia.

En este Quincho renovado, los invitados fueron Pablo Lafuente de Volder, director global de Spraytec; María Fernanda Gonzalez Sanjuan, Gerente ejecutiva de Fertilizar AC; Sofia Gayo Responsable de operaciones de Az Grup, y Santiago Bulat, economista.

Esta edición #186 Cultivos Invernales sale de cara a una nueva campaña que tiene la particularidad de arrancar “con el tanque lleno” este título algo metafórico pasa por el entusiasmo de los productores, básicamente de las áreas más productivas, que han recibido en los últimos meses buenas cantidades de lluvia lo que les permite arrancar una campana con buenos perfiles – además sabemos que esta edición tiene el Tanque lleno de contenidos y experiencias-

El “Mano a mano” lo hicimos con la gente de Fertilizar, con quienes hablamos sobre el próximo Simposio -6 y 7 de mayo en Rosario - pero también los aprovechamos para tratar temas que tienen que ver con la nutrición de los cultivos y el estado actual de los que supieron ser unos de los suelos más fértiles del planeta.

Jeremias Drobot viene con un tema muy candente para estos tiempos de

cosechas: Tener la información del rendimiento y humedad de un cultivo de granos geolocalizada en forma de mapa, es la información más valiosa que un productor puede tener a la hora de analizar los resultados de toda la campaña.

Respuesta de camelina a la oferta nitrogenada y a la densidad. Por: Daniela Becheran, Ana Canú, Martin Beaudeant y Daniel Miralles

Matias Cambareri en su columna de clima, habla esto de los perfiles recargados en la zona productiva; Sebas Salvaro y Los desafíos del trigo 2025/2026; Hector Tristan y el Bopreal; Galdeano reflexiona sobre Reuniones Sinceras vs. Reuniones Hipócritas.

Qué buen artículo el de Carlos Becco para descontracturar y hacer un poco de historia, la de un agricultor e inventor inglés llamado otro Jethro Tull que, cambió para siempre la manera de sembrar.

Gustavo Ferraris y equipo, nos comparten un trabajo sobre Evaluar el resultado de diferentes estrategias de fertilización en cultivos de invierno.

En la joven sección “Nueva Generación” entrevistamos a Lucía Bregant, presidente de ACA Jovenes, quien afirma “Todo empezó en el secundario, en mi colegio, donde había una cooperativa escolar”

Quiero hacer una mención especial a Iván Ordoñez que en esta edición cumple su columna número #100 en Horizonte A, Ivo que siendo muy joven se hizo cargo del espacio que tenía el entrañable Tomas Bulat y logró darle su impronta.

Hay muchísimo más en esta edición, los invito a recorrer nuestra revista y gracias por estar siempre con nosotros!

Hasta la próxima edición!

Av. Santa Fe 4922 piso 2º A -(1425) CABA Tel.: (011) 3768-0560 info@horizontea.com www. horizonteadigital.com

STAFF

DIRECTOR RESPONSABLE

PROPIETARIO

Juan Carlos Grasa juancarlos@horizontea.com

COORDINACIÓN GENERAL

Verónica Varrenti veronica@horizontea.com

ASESOR LETRADO

Raúl Emilio Sánchez

COLUMNISTAS

Héctor Tristan

Iván Ordóñez

Matías Cambareri

Sebastian Salvaro

COLABORADORES

Alberto Galdeano

Ana Canú

Belén Conde

Carlos Becco

Daniel Miralles

Daniela Becheran

Dionisio Gómez

Elisabeth Pozzi

Enrique Alberione

Fernando Mousegne

Guillermo Donaire

Germán González

Gustavo Néstor Ferraris

Jeremías Drobot

Juan Alaise

Leandro Ortis

Leticia Mir

Nicolás Salines

Martin Beaudeant

Melina Demichelis

DISEÑO

HA EDICIONES

011-3768-0560

FOTOGRAFÍA

Martín Gómez Álzaga martinfotografo@gmail.com

Jorge Gruppalli jorgegruppalli@yahoo.com.a

María Cristina Carlino Bajczman cbajczman@fibertel.com.ar

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD info@horizontea.com

N° Prop. Intelectual 52705116 SSN - 1668-3072

Con Trigos ACA, potenciá tu producción

Sembrá Trigos ACA, la mejor opción en rendimiento, sanidad y calidad. Sembrá Trigos ACA, la mejor opción en rendimiento, sanidad y calidad.

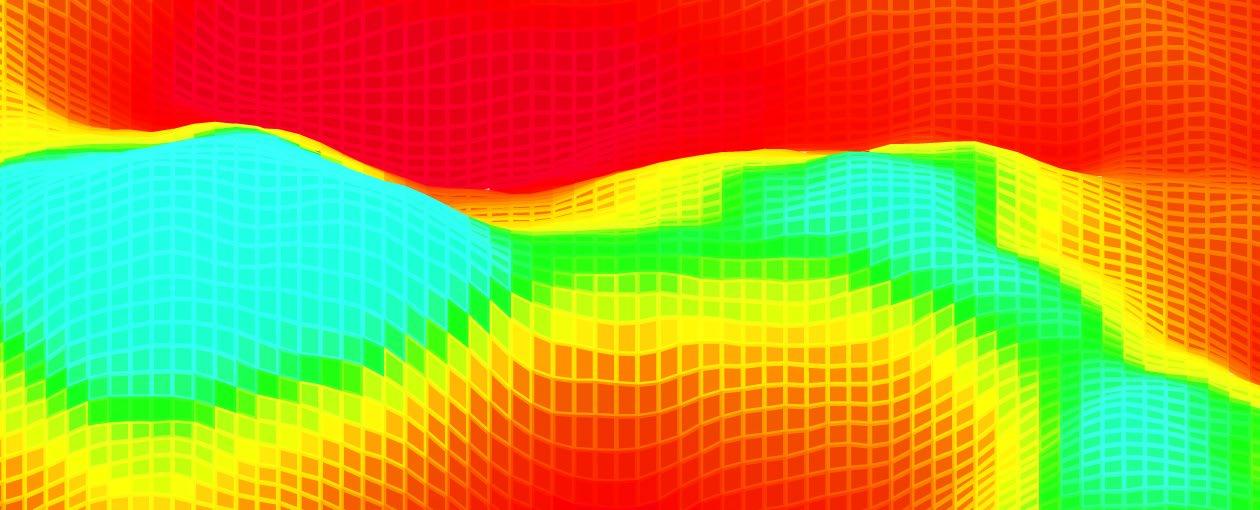

Observaciones de un mapa de rinde

Por: Ing. Agr. Jeremias Drobot Marketing en FieldView jeremias.drobot@bayer.com

Tener la información del rendimiento y humedad de un cultivo de granos geolocalizada en forma de mapa, es la información más valiosa que un productor puede tener a la hora de analizar los resultados de toda la campaña.

El plano que la cosechadora va realizando a su paso representa una perfecta “radiografía” del lote y sus características estarán explicadas tanto por el manejo de los insumos administrados en el ciclo agrícola, como por aquellos factores intrínsecos del suelo -su fertilidad física y química-, además de los efectos de las adversidades acontecidas desde la siembra en adelante.

Las ventajas que las plataformas de agricultura digital traen, pasan por la inmediatez con la que el productor podrá analizar esta información y sacar sus propias conclusiones conociendo el manejo que él mismo llevó a cabo dentro del lote.

Estas son algunas de las conclusiones más importantes y que a simple vista que se pueden evaluar con un mapa de rinde digitalizado:

1. Performance de híbridos o variedades

Si bien las empresas de semillas brindan información técnica con características y rindes potenciales de los materiales para las distintas zonas agroecológicas del país, el dato preciso sobre el rendimiento de un híbrido o variedad dentro de una determinada condición climática en un lote específico será muy valioso de conocer. Para saber si dicha genética es la óptima en una próxima campaña.

En el mejor de los casos, es recomendable haber hecho ensayos con distintos materiales, ya que la agricultura digital hace muy fácil poder sembrar con precisión en cada pasada. Y así luego, con el mapa en la computadora o tablet, se pueden recopilar con simples marcacio-

nes los resultados en kilos por hectárea de cada híbrido o variedad.

2. Prueba de la densidad

Además de los materiales utilizados, la siguiente evaluación de un mapa de rinde será cómo impactó la asignación de recursos que la genética experimentó en su ciclo de crecimiento, y eso dependerá directamente del manejo que se hizo de los ambientes.

Las plataformas de agricultura digital nos brindan una facilidad única para determinar los ambientes por distinta productividad dentro de un lote, y luego viene la mano del agrónomo para afinar dicha información, en base al riesgo asumido y la proyección de la campaña; se determina la densidad de semillas y/o dosis de fertilizante por hectárea.

Siendo acá lo aconsejable dejar una franja testigo para determinar el éxito del manejo de ambientes y dosificación de insumos. Será muy claro con el mapa de rinde evaluar si la inversión fue la correcta y así poder hacer correcciones en la próxima campaña.

3. Determinar la eficacia de un tratamiento

A la hora de tratar una plaga, maleza o enfermedad dentro de un cultivo, el productor se pregunta cuán eficaz puede ser un tratamiento y que justifique la inversión en el fitosanitario.

Hacer una aplicación dejando una franja testigo sin tratar es la mejor decisión a tomar en los tiempos que corren con la tecnología disponible. Algo muy fácil de realizar teniendo la maquinaria adecuada y que traerá mucho rédito a cosecha. Ya que, viendo el mapa de rinde, el productor podrá determinar muy rápidamente el retorno de la inversión y saber la eficacia de un tratamiento, para tomar decisiones más ágiles en el futuro.

4. Fertilización por ambientes

Habiendo realizado siembra de semillas por ambiente en un lote, cabe a cosecha analizar los rendimientos y consiguiente tasa de extracción de nutrientes cada uno. Para refertilizar poscosecha o en pleno barbecho según corresponda.

Y para ser preciso en la dosificación, la agricultura digital ayuda a mapear y direccionar lo que hará falta en cada lugar, economizando en aquellos que la dosis no debe ser tan alta. Claro que dependiendo del nivel tecnológico en maquinaria y el tipo de fertilizante utilizado.

5. Impacto de una inclemencia

Si bien durante la campaña pueden haber existido sobresaltos ocasionados por adversidades impensadas como sequía, excesos hídricos, granizo, heladas, tormentas, viento, o bien accidentes con derivas de lotes vecinos o intempestivos ataques de plagas.

Este es el momento de poner paños fríos y analizar el real impacto de dicho suceso. Y esta información no será solo para lamentarse, ya que en algunos casos servirá para mensurar frente a una aseguradora, vecino o determinar la susceptibilidad de un material sembrado.

6. Comercialización de granos

Un último aspecto muy importante de ir generando el mapa de rendimiento instantáneo en la plataforma digital es que el productor puede ir previendo la cantidad y calidad de granos que cosecha, guarda en silo o envía al acopio.

Tener rápido este dato, le permitirá adelantarse a la comercialización y los gastos que en ella deba incurrir. Porque se puede hacer un gran manejo agronómico durante la campaña, pero de nada sirve si luego no se hace el mejor negocio financiero.

Respuesta del cultivo de camelina sativa a la oferta nitrogenada y a la densidad

Por: 1,2Daniela Becheran, 3Ana Canú, 3Martin Beaudeant & 2Daniel Miralles

1 Catedra de cultivos Industriales y 2Catedra de Cerealicultura IFEVACONICET. Av San Martin 4453 (C1417 DSE) Ciudad de Buenos Aires; 3 Chacra Servicios SRL, Ruta 188 Lm 77,5 Pergamino, Buenos Aires Argentina

Introducción

La camelina (Camelina sativa) es un cultivo anual de semillas oleaginosas de ciclo corto perteneciente a la familia Brassicaceae, que ha sido cultivado en Europa por más de 3000 años para la producción de aceite (Zubr, 1997). En los últimos años, el interés en la camelina ha aumentado debido a su alta adaptabilidad a diversas condiciones ambientales, bajos requerimientos de agua y nutrientes, resistencia relativamente fuerte a plagas y enfermedades, y su composición de aceite única,

lo que la hace adecuada para la producción de alimentos, forrajes, biocombustibles de segunda generación y productos de origen biológico (Bansal y Durett, 2016; Berti et al., 2016; Masella et al., 2014; Iskandarov et al., 2014).

El contenido de aceite en la semilla de camelina varía entre 38 y 43%, mientras que el contenido de proteína oscila entre 27 y 32% (Gugel y Falk, 2006). Su aceite es rico en ácido linolénico (C18:3), un ácido graso omega-3 presente en concentraciones del 36-39%, lo que lo convierte en un cultivo oleaginoso atractivo (Gugel y Falk, 2006). Sin embargo, si bien el contenido de ácido erúcico (C22:1) en el

aceite suele ser inferior al 3%, no siempre alcanza el estándar alimentario del 2% o menos, lo que limita su uso en la industria alimentaria (Putnam et al., 1993; Gugel y Falk, 2006). No obstante, la harina de camelina ha sido aprobada y utilizada en raciones para ganado y pollos, mientras que su aceite se ha empleado en la producción de biodiésel y ha sido investigado como materia prima para combustible de aviación (Fröhlich y Rice, 2005; Shonnard et al., 2010).

El cultivo de camelina presenta ventajas agronómicas significativas. Su alta adaptabilidad le permite crecer en diversas condiciones climáticas y suelos de baja fertilidad, sin requerir grandes aportes de fertilizantes (Rostami Ahmadvandi y Faghihi, 2021; Estakhr y Ranjbar, 2021). Algunas evidencias han demostrado una baja respuesta a nutrientes primarios como nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y azufre (S) (Rode, 2002) y no requiere

un alto consumo de agua para su desarrollo (Rostami Ahmadvandi y Faghihi, 2021). A pesar de que camelina se considera un cultivo de bajos insumos cuando se siembra como cultivo de cobertura (Liu et al., 2019); requiere fertilización adicional para aumentar el rendimiento cuando se usa como cultivo comercial (Berti et al., 2016; Gesch y Archer, 2013). No obstante, alcanzar rendimientos suficientes y económicamente viables depende de un manejo agronómico adecuado (Gore y Kurt, 2022). En este sentido, los rendimientos de camelina registrados a nivel global varían entre 400 y 3300 kg ha−1, lo que demuestra su potencial en distintos entornos de producción (Berti et al., 2016).

La camelina también ha sido considerada para sistemas de producción sostenibles y diversificados. En el contexto del doble cultivo, donde se cosechan dos cultivos en una sola campaña, la camelina puede servir como un tercer cultivo en los sistemas agrícolas de la Región Pampeana, gracias a su corta madurez relativa y tolerancia a heladas (Gesch y Archer, 2013). Su incorporación en rotaciones con cultivos de verano como soja, girasol, maiz y sorgo podría proporcionar beneficios ecológicos y económicos a los productores (Gesch y Archer, 2013; Gesch et al., 2022). Asimismo, su uso como cultivo de cobertura contribuye a la protección del suelo contra la erosión durante el invierno, evitando el barbecho químico y favoreciendo la captura de carbono (Zubr, 2003). Este rol en la mejora de la calidad del suelo y en la reducción de la compactación lo convierte en un componente clave dentro de los enfoques de agricultura regenerativa.

Además de sus beneficios agronómicos, la camelina puede proporcionar importantes servicios ecosistémicos. Es un cultivo que puede ayudar a mejorar la estructura del suelo, aumentar la retención de agua y favorecer la biodiversidad al servir como refugio para insectos polinizadores y organismos benéficos (Eberle et al., 2024). Asimismo, su menor demanda de insumos reduce la contaminación ambiental, favoreciendo la calidad del agua y la estabilidad de los agroecosistemas.

A pesar de su potencial, el rendimiento de la camelina, así como su contenido de aceite y proteína, está influenciado por el genotipo, el ambiente y las prácticas de manejo agrícola (Berti et al., 2016; Singer et al., 2016). No obstante, aún son limitados los estudios que identifican los principales factores que afectan el rendimiento y la calidad del cultivo en condiciones productivas, especialmente en los sistemas agrícolas de la Región Pampeana por ser un cultivo nuevo en la Argentina. Por ello, resulta fundamental profundizar en el conocimiento de estos factores para optimizar su manejo y maximizar su potencial productivo en esta región.

Figura 1. Dinámica de las temperaturas a lo largo del ciclo del cultivo e imágenes del estadio del cultivo a lo largo del ciclo. Nótese la ocurrencia de heladas en los estadios tempranos.

Figura 2. Rendimiento, numero de granos por unidad de área y peso promedio de los granos en respuesta a las diferentes ofertas de nitrógeno en el suelo. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05)

Objetivo

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la respuesta de Camelina sativa a la fertilización nitrogenada y la densidad de siembra en dos cultivares, con el fin de identificar estrategias óptimas de manejo para su adaptación en la Región Pampeana.

Materiales & métodos

Durante el año 2024, se realizaron dos ensayos a campo en el campo experimental de la Facultad de Agronomía UBA con el objetivo de: i) caracterizar la respuesta del cultivo de camelina a la oferta nitrogenada y ii) determinar la respuesta a la densidad de siembra. Se utilizaron 2

“El contenido de aceite en la semilla de camelina varía entre 38 y 43%, mientras que el contenido de proteína oscila entre 27 y 32%”

Figura 3. Rendimiento y biomasa aérea en respuesta al nitrógeno disponible a la siembra del cultivo. Las figuras inferiores corresponden a los datos ajustados mediante regresión lineal entre 50 y 170 KgN/ha.

genotipos de camelina Orovada y Exp. 1 (genotipo experimental aun no lanzado al mercado).

El suelo se clasificó como Argiudoll vértico, y ambos ensayos se condujeron sin restricciones hídricas ni de patógenos. Las condiciones de temperatura durante el ensayo mostraron que, tras la emergencia con dos hojas emergidas, el cultivo soportó heladas, ya que la temperatura en el abrigo meteorológico descendió hasta -4°C, lo que implicó que las temperaturas en las hojas alcanzaran aproximadamente -8°C (Figura 1). A pesar de estas bajas temperaturas, el cultivo no sufrió pérdidas de plantas y continuó su ciclo sin inconvenientes.

Respuesta de camelina a la oferta nitrogenada

Para determinar la respuesta del rendimiento a la oferta de nitrógeno se aplicaron diferentes dosis de nitrógeno disponible: N30, N50, N80, N120 y N170 KgN/ ha. Se aplicaron dosis adicionales de nitrógeno, utilizando SolMix líquido, para alcanzar los niveles deseados según el tratamiento (N30, N50, N80, N120 y N170 KgN/ha). El nivel de fosforo en el suelo fue de 21 ppm y el de azufre 6 ppm al momento de la siembra previo a agregar los diferentes niveles de fertilizante.

La siembra se realizó el 12 de junio 2024 con una densidad de plantas emergidas de 350 pl/m2.

El diseño utilizado fue en bloques completos al azar, con tres repeticiones por tratamiento, utilizando parcelas de 2 m de largo y 0.9 m de ancho, sembradas a

Figura 4. Biomasa aérea y radical en respuesta a los diferentes niveles de nitrógeno en el suelo al momento de la cosecha del cultivo.

una distancia de a 0.15 m entre hileras.

Ambos genotipos cumplieron su ciclo a floración entre 92 y 96 días siendo Orovada ligeramente más temprana que Exp.1. Esta diferencia fue compensada por un alargamiento del ciclo floración-cosecha. Así, el ciclo total fue de 135 días desde la siembra en ambos genotipos (Cuadro 1).

Ambos genotipos mostraron una respuesta en el rendimiento ante el aumento en la oferta nitrogenada, especialmente a partir de los 50 KgN/ha. La dinámica de respuesta en el rendimiento fue consecuencia de incrementos en el número de granos por unidad de área ya que no se observaron cambios en el peso de los granos que rondaron alrededor de 1 g los mil granos (Figura 2).

La mayor respuesta tanto en rendimiento como en biomasa aérea fue observada a partir de los 50 KN/ha, ya que entre 30 y 50 KgN/ha no se observó una respuesta positiva (Figura 3). Las respuestas en rendimiento entre 50 KgN/ha y 170 KgN/ha fueron de 6 y 10 Kg de grano por

“Su incorporación en rotaciones con cultivos de verano como soja, girasol, maiz y sorgo podría proporcionar beneficios ecológicos y económicos”

5. Biomasa aérea y radical en respuesta a los diferentes niveles de nitrógeno en el suelo al momento de la cosecha del cultivo.

Cuadro 2. Contenido de nitrógeno en los diferentes órganos absorbido por el cultivo a cosecha para los diferentes tratamientos de nitrógeno aplicado. Se muestra el Toral de nitrógeno absorbido por el cultivo y el índice de cosecha de nitrógeno para los diferentes tratamientos en los cultivares Orovada y Exp 1.

Figura 6. Rendimiento, numero de granos por unidad de área y peso de 1000 granos en respuesta a las diferentes densidades utilizadas. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05).

Kg de N disponible para los genotipos Orovada y Exp1, respectivamente. En el caso de la biomasa aérea, las respuestas fueron de entre 17 y 41 kg de biomasa por kg de N disponible para Orovada y Exp1, respectivamente (Figura 3).

La mayor respuesta tanto en rendimiento como en biomasa aérea fue observada a partir de los 50 KN/ha, ya que entre 30 y 50 KgN/ha no se observó una respuesta positiva (Figura 3). Las respuestas en rendimiento entre 50 KgN/ha y 170 KgN/ha fueron de 6 y 10 Kg de grano por Kg de N disponible para los genotipos Orovada y Exp1, respectivamente. En el caso de la biomasa aérea, las respuestas fueron de entre 17 y 41 kg de biomasa por kg de N disponible para Orovada y Exp1, respectivamente (Figura 3).

Los cambios en el rendimiento fueron explicados por variaciones en la biomasa acumulada post-floracion, ya que la biomasa acumulada al momento de la floración no explicó los cambios en el rendimiento (Figura 5). Estas evidencias sugieren que el periodo crítico para conformar el rendimiento en camelina está ubicado en el periodo post-floracion similar a lo que ocurre en soja (Monzon et al., 2021; Carrera et al, 2024) y en el cultivo de colza (Kirkegaard et al., 2018). A diferencia de lo que ocurre en trigo donde el periodo crítico se ubica pre-floración (Fischer et al, 2024).

El contenido de nitrógeno absorbido por el cultivo a cosecha varió entre 106 y 272 KgN/ha con una tendencia incrementarse entre los tratamientos N50 y N170. La mayor cantidad de nitrógeno en el cultivo se alojó en los granos determinando un índice de cosecha de nitrógeno (ICN) que vario entre 55% y 66%. Es decir que más de la mitad del nitrógeno absorbido por el cultivo al momento de cosecha se alojó en los granos (Cuadro 2).

Los tallos fue el segundo destino con mayor contenido de nitrógeno ya que osciló entre 30 y 88 KgN/ha. El Chaff (silicuas sin granos) contuvo un contenido de nitrógeno entre 9 y 30 KgN/ha, mientras que las raíces fue el órgano que menos contenido de nitrógeno alojo en el cultivo ya que oscilo entre 3 y 4 KgN/ha.

En resumen, el cultivo de camelina exportó como nitrógeno en granos entre 64 y 149 kgN/ha y aportó al sistema de rotaciones entre unos 50 a 120 kgN/ha que quedaron en el rastrojo de la parte aérea y en las raíces (Cuadro 2).

Respuesta de camelina a la densidad

Para evaluar la respuesta del cultivo de camelina a la densidad de siembra, se utilizaron tres densidades: 150, 250 y 350 plantas por metro cuadrado (pl/m²). Las parcelas fueron sembradas el 12 de junio de 2024, utilizando el mismo diseño experimental que en el ensayo de fertilización. El nivel de nitrógeno en el suelo al momento de la siembra fue de 80 KgN/ ha (30 KgN/ha presente en el suelo y 50

KgN/ha agregado mediante SolMix). El tamaño de las parcelas fue el mismo que en el experimento de oferta nitrogenada.

El rendimiento se incrementó con la densidad entre 150 pl/m2 y 250 pl/m2 en ambos genotipos evaluados. A partir de ese valor de densidad (250 pl/m2 emergidas) no se observaron diferencias significativas en el rendimiento cuando se incrementó la densidad a valores de 350 pl/m2. El patrón de respuesta a la densidad en el rendimiento fue consecuencia de los cambios en el número de granos por unidad de área ya los aumentos en el rendimiento ante incrementos en la densidad de siembra fueron acompañados por aumentos en la misma magnitud en el número de granos por unidad de área. El peso de los granos no fue modificado por los cambios en la densidad de siembra (Figura 6).

Los incrementos en la densidad produjeron aumentos en la biomasa total, los cuales fueron consecuencia tanto de incrementos en la biomasa aérea como en la biomasa radical. El patrón de respuesta fue similar al observado en el rendimiento, ya que la respuesta significativa en términos estadísticos fue entre 150 pl/ m2 y 250 pl/m2. Los incrementos por encima de 250 pl/m2 no produjeron incrementos en la biomasa ni aérea ni en la biomasa radical (Figura 7).

La menor densidad de siembra comprometió la capacidad del cultivo para interceptar radiación en comparación con las densidades intermedia y alta. Los valores de cobertura, medidos a través del sensor activo (índice verde normalizado, NDVI), mostraron que la mayor cobertura se alcanzó a los 90 días de siembra, cuando el cultivo inició la floración, y se

mantuvo hasta los 120 días. Sin embargo, aunque la menor densidad siguió el mismo patrón que las densidades más altas, no logró una cobertura plena para capturar la radiación (Figura 8). Estas diferencias explicaron la menor biomasa aérea y radical en la menor densidad, ya que no permitió una cobertura temprana completa, lo que resultó en la no interceptación de parte de la radiación incidente, limitando la formación de biomasa.

Conclusiones

Fenología: Ambas variedades tienen el mismo ciclo de 136 días, pero Exp.1 presenta una fase vegetativa levemente más larga (+4 días) y una fase reproductiva más corta (-4 días).

Comportamiento sanitario y tolerancia a heladas: El perfil sanitario en cuanto a enfermedades y plagas fue excelente, y buena competencia con malezas. Ambas variedades mostraron un excelente comportamiento a heladas en etapas vegetativas

Requerimiento hídrico: Mostró un bajo requerimiento hídrico. Durante todo el ciclo, la precipitación acumulada alcanzó los 365 mm, de los cuales el 50 % (179 mm) se concentró en la etapa vegetativa, específicamente en los estados de roseta y elongación del tallo.

Respuesta nitrogenada: Hubo respuesta al nitrógeno, con rendimientos de 2,0 a 3,5 Tons/ha. La biomasa total (aérea y radical) mostró una respuesta positiva a la oferta de nitrógeno en ambas variedades. A partir de los 50 kgN/ha en el suelo, el rinde se incrementó a una tasa de 10 Kg granos/KgN disponible y 6 Kg granos/KgN disponible para los cultivares Orovada y Exp.1 y, respectivamente.

Respuesta a la densidad: Se observaron diferencias significativas entre 150 y 250-350 plantas/m², los incrementos de rendimiento entre 250 y 350 plantas/ m², no fueron significativos en términos estadísticos. El número de granos siguió la misma tendencia que el rendimiento, sin diferencias en el peso de los granos. La biomasa total y aérea aumentó con la densidad hasta 250 plantas/m², sin diferencias significativas entre 250 y 350 plantas/m². La biomasa radical también aumentó con la densidad, alcanzando 510 kg/ha en 250 plantas/m².

A 70 días de siembra, las menores densidades mostraron menor cobertura del suelo, afectando la eficiencia de intercepción de la radiación.

Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com

LAS

Belkis Icela Martínez

Periodista diario La Nación

1. ¿Minas de Oro, Honduras?

El lugar que me conecta con mi esencia; donde siento que el tiempo no pasa y todo lo demás se congela.

2. ¿Alicia Cárcamo?

Mi cable a tierra. La mujer que me enseñó, sin saberlo, a resistir y enfrentar cualquier desafío.

3. ¿Con quién no irías ni a la esquina?

Con alguien que no escuche al otro.

4. ¿Cómo te proyectas de acá a 10 años?

Narrando historias desde algún rincón en el mundo. Tal vez con mi propio medio, pero siempre escribiendo, siempre viajando.

5. ¿Mejor motivo para sonreír?

Tener salud y proyectos por hacer.

6. ¿Un referente en la vida?

Mi abuelo, Porfirio Cárcamo, creó toda una comunidad y generó proyectos que para otros fueron importantes.

7. ¿Alguna vez tuviste una mascota?

Un gallo, al que digo que lo domestiqué.

8. ¿Una marca?

Google y Apple.

9. ¿Qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir?

El día que caminé por Lavalle por primera vez, sabiendo que era mi nueva casa y tenía que comenzar de cero a construir.

10. ¿Qué título le pondrías al libro sobre tu vida?

El sueño de una Catracha.

11. ¿Tu mejor arma y tu peor debilidad?

Mi intuición; me guía, pero también me hace sufrir. Soy muy generosa.

12. ¿Cuál es el contacto más importante en tu agenda?

El que está siempre para ayudar y tender una mano a cualquier hora.

13. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a quién te gustaría entrevistar? Freddie Mercury.

14. ¿La voz, de quién? Adele. ¡Impresionante!

15. De los avances tecnológicos, ¿cuál te sorprendió más?

La inteligencia artificial, nos van a dominar en el futuro.

16. ¿Obligada a hacerte un tatuaje, qué te tatuarías?

Un par de estrellas, que me conectan con gente que me guía.

17. ¿Volver al pasado, pausar el presente o viajar al futuro? Volver al pasado a abrazar a los que se adelantaron para volver a conectar.

18. Si te ofrecieran tener superpoderes, ¿cuál elegirías? Hablar todos los idiomas del mundo.

19. ¿Un asunto pendiente? Escribir mi primer libro.

20. ¿Un aroma que te remonta a dónde?

El del café recién tostado me lleva a casa, a las montañas cubiertas de neblina a la mañana.

21. ¿Qué crees que significa el diario La Nación para la Argentina? Objetividad, credibilidad y relevancia. Forma parte del ecosistema informativo más importante del país. A veces incomoda, como debe ser, pero es el lugar desde donde cambian muchas cosas.

22. ¿Una empresa argentina que te sorprenda?

Las cooperativas del interior y el rol que cumplen en los pueblos.

23.¿A qué lugar de los que ya conoces volverías?

El glaciar Perito Moreno.

24. ¿Podrías recomendarnos una serie?

This is us.

25. ¿Qué cuatro elementos te llevarías a una isla desierta?

Un encendedor, una navaja, un libro y una hamaca.

26. ¿Algo que todos deberían tener? Empatía.

27. ¿Horizonte A?

El medio referente para el sector técnico del agro que todos deberían leer.

28. ¿Qué argentino/a nos representa mejor en el exterior?

René Favaloro, sinónimo de ética, ciencia y corazón.

29. ¿Cuál es tu color preferido?

El verde oliva. No es ruidoso a la vista y es elegante.

30. ¿Cometes con frecuencia algunos de los 7 pecados capitales?

Sí, y me los reservo para el libro: El sueño de una Catracha.

31. ¿Qué haces por amor a la agricultura?

Escucho, pregunto, aprendo y escribo para darle voz a quienes la trabajan.

Variedades y fertilización en cereales de invierno

INTRODUCCIÓN

El estudio de la interacción entre variedades de trigo y tratamientos de fertilización es fundamental para optimizar la producción agrícola, maximizando el rendimiento y la eficiencia en el uso de nutrientes. Las variedades de trigo pueden responder de manera diferenciada a distintos niveles de fertilización debido a variaciones permanentes en su capacidad de absorción y utilización de nutrientes. Diseñar un ensayo experimental que evalúe estas interacciones permitirá identificar combinaciones óptimas de variedad y fertilización, proporcionando información clave para mejorar las recomendaciones agronómicas. Además, comprender estas relaciones es esencial para reducir el

impacto ambiental asociado con el uso excesivo de fertilizantes, promoviendo un manejo más sustentable del cultivo.

Los objetivos de este experimento fueron: 1. Evaluar el resultado de diferentes estrategias de fertilización en cultivos de invierno, y 2. Jerarquizar los cultivares en función de su erfomance agronómica. Las hipótesis sugieren que 1. Es posible mejorar la productividad de trigo mediante tratamientos de fertilización sobre semilla, y 2. Hay una combinación de fuente, dosis y localización que optimiza rendimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el año 2024, se condujo un experimento de campo en la EEA INTA Pergamino, sobre un suelo Serie Pergamino, Clase I-2, Argiudol típico, familia fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 2006). El día 24 de junio se sembraron diferentes variedades de ciclo largo, intermedio y corto. Estos

fueron cruzados por distintos esquemas de fertilización, en un diseño factorial completo con dos repeticiones. Mediante dos aplicaciones foliares se controlaron enfermedades, en los estados Zadoks 32 y 39. Las adversidades bióticas alcanzaron baja relevancia y no limitaron el rendimiento. Los tratamientos evaluados se describen se describen en la Tabla 1. Por su parte, el análisis de suelo del sitio se detalla en la Tabla 2.

En Zadoks 31 se cuantificó materia seca. En Zadoks 45 NDVI por Green seeker, vigor e índice verde por Spad, y en Zadoks 65 la altura de las plantas e intercepción. La cosecha se realizó en forma mecánica, recolectando la totalidad de la parcela. Se recontaron espigas, y sobre una muestra de grano se evaluaron los componentes del rendimiento -número (NG) y peso (PG) de los granos-. Los resultados se analizaron mediante partición de varianza, análisis de correlación y componentes principales a través de gráficos biplot.

RESULTADOS

a) Condiciones ambientales de la campaña

A la siembra, el perfil se encontraba con un moderado nivel de almacenaje, con recarga adecuada gracias a las buenas precipitaciones de marzo y abril. Es-

tas se discontinuaron durante el resto de la primavera y el invierno. Oportunas precipitaciones en agosto y octubre permitieron sostener las reservas y consolidar los rendimientos (Figura 1). Luego de un julio extremo, las temperaturas del resto de la primavera presentaron un comportamiento benigno. Las condiciones de llenado fueron fa-

Figura 1. Precipitaciones entre junio y noviembre para la campaña 2024, en comparación con la media histórica y dos ciclos anteriores. A). Pergamino, valores acumulados cada 10 días en mm. Nótese la persistencia de un ciclo seco, con lluvias por debajo de la media.

vorables, sin golpes de calor, heladas ni lluvias excesivas. La disponibilidad de agua se mantuvo dentro de un rango adecuado.

b) Resultados de los experimentos

En la Tabla 3 se presentan las observaciones tomadas durante el ciclo de cultivo, y en la Figura 4 los rendimientos de grano agrupados por tratamiento. Finalmente, en la Figura 5 se analiza la correlación entre variables mediante un análisis gráfico de componentes principales.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los rendimientos alcanzaron a 5156,3 kg ha-1, estando condicionados por limitaciones hídricas. La eficiencia de uso del agua fue de 16.7 kg trigo: mm de lluvia en el ciclo-1, la cual es propia de un cultivo de rendimiento acptable.

La fertilidad inicial fue media, destacando especialmente los moderados niveles de MO, adecuados de P y S, y valores limitados de Zn, B y N-nitratos.

Los rendimientos medios de las variedades abarcaron un rango de 4065,5 a 6247,5 kg ha-1. Al igual que en la campaña 2023, DM Catalpa fue la variedad de mayor productividad, aunque con

Tabla 3. Parámetros morfológicos del cultivo: Altura de las plantas en Z39, NDVI por Green seeker, lecturas de intensidad de verde en unidades Spad, cobertura e intercepción, vigor en Z65 y peso de los granos (PG). Experimento variedades x fertilización en trigo. Pergamino, año 2024.

Índice de Vigor: 1 mínimo 5-máximo. Considera crecimiento, uniformidad, sanidad y aspecto general del cultivo en la parcela evaluada. NDVI: Índice verde normalizado, medido por Green seeker.

“La fertilidad inicial fue media, destacando especialmente los moderados niveles de MO, adecuados de P y S, y valores limitados de Zn, B y N-nitratos”

rendimientos inferiores al ciclo pasado. Esta variedad alcanzó un máximo de 7539 kg ha-1 en T4, con una pendiente “coeficiente b” que lo hace sensible al ambiente y respondedor a la fertilización (Tabla 4).

Es interesante destacar que variedades de ciclo corto presentaron buen comportamiento. Esto tiene que ver con un período crítico en fechas tempranas, con elevado coeficiente fototermal y todavía reservas de agua en el perfil (Tabla 4). Los cultivares de ciclo intermedio presentan gran adaptabilidad a la región, y se ubicaron en un rango medio de rendimiento. En el diseño del experimento se evaluaron 6 cultivares de ciclo largo definido. Estas presentaron un excelente estado general y acumulación de biomasa, pero no se destacaron en la productividad. Es evidente que, ante una misma fecha de siembra, el llenado ocurre con mayores temperaturas y menos cociente fototermal en los ciclos más largos.

Las variedades con mayor coeficiente “b” en general presentaron mayores rendimientos. Esto quiere decir que se destacaron más bien por alcanzar alto potencial, más que buenos “pisos” de producción (Tabla 4).

DM Araucaria y la cebada ACA Sinfonía

“Las variedades con mayor coeficiente “b” en general presentaron mayores rendimientos”

presentaron alta susceptibilidad a frío en pasto, perdiendo biomasa con las bajas temperaturas de inicios de julio y finales de agosto (Figura 2). El trigo Araucaria restableció bastante bien el área foliar en primavera, a pesar de su porte bajo. La cebada se mantuvo desuniforme en biomasa y fenología.

Respecto de los tratamientos de fertilización, el promedio de T1 fue de 4139,6 kg ha-1 (Figura 4). La fertilización única y a la siembra limitó los rendimientos, determinando un canopeo más bajo, abierto, con menor cobertura y con-

tenido de N (Figura 3). La respuesta media a la refertilización (T2) fue muy alta, pero sucedería lo mismo con el N foliar (T3) y el esquema completo, que además duplicó la fertilización de baso (T4).

Las hipótesis propuestas son aceptadas. En el experimento fue posible:

1. Mejorar el desempeño de todas las variedades con una fertilización repartida e integral.

3. Dimensionar una mejora sostenida en el estado de los cultivos y su rendimiento, ante un progreso en la calidad de los ambientes.

4. Diferenciar las variedades sobre la base de su “coeficiente b”, y en función de esto identificar su adaptación a ambientes de baja o de alta.

Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com

“EL SUELO MIENTRAS PUDO ACOMPAÑAR, ACOMPAÑÓ”

En las oficinas de Fertilizar AC no solo se habla del Simposio, la actualidad de los fertilizantes también es importante. En esta edición especial sobre cultivos de invierno, esperamos que la gente fertilice también los cultivos de servicio, logrando así rentabilidad y buenos rindes.

Fernando García, Fernanda Gonzalez Sanjuan y Esteban Ciarlo en primera persona.

¿Cómo ven hoy la situación de los productores con respecto al uso de fertilizantes?

García - Lo que seguimos viendo es que, a pesar del aumento del uso y del consumo de fertilizantes del año pasado, con mayores producciones, los balances siguen siendo negativos. Esto es lo que repetimos todos los años.

¿Ni un poco se ha ido modificando?

García - Sí, se fue modificando en los últimos 30 años, pero no llegamos a quebrar la barrera del 50-60% de reposición contando lo que aplicamos, si contamos lo que no aplicamos, esa reposición es mucho menor.

¿Qué pasará con la campaña que se viene?

García - La expectativa está puesta sobre el trigo. Hoy se usa la frase “tanque lleno” haciendo mención a “tenemos agua” - en algunos lugares, agua de más - y eso al trigo lo posiciona bien porque el trigo siempre depende de las lluvias del otoño, de la recarga en la mayor parte del área triguera argentina.

¿Y ya que el tanque está cargado, la variable para dar un salto es la fertilización?

García – Con el sacudón económico mundial y pensando que los precios se van a caer, la alternativa siempre es la misma, mejorar tu producción, ser más eficiente si querés ser más rentable, porque los otros factores no los controlás. La nutrición es la que te permite dar ese salto.

Fernando, ¿cuál es la ecuación que se tendría que dar para que el productor

Por: Juan Carlos Grasa, Director

de Horizonte A

diga, este año me la juego y le pongo todo el tuco, como se le dice?

García - Siempre volvemos a la misma historia de decir, ¿cuánto me cuesta en kilos de trigo cada kilo de nitrógeno y de fósforo? Y si el diagnóstico me dice que voy a tener una deficiencia de nitrógeno, de fósforo, de azufre, de zinc, seguramente ese diagnóstico me está asegurando que yo tengo una rentabilidad.

Me cuesta 9 kilos de trigo cada kilo de nitrógeno, entonces tener 15 kilos de respuesta, 20 kilos de trigo por kilo de N aplicado, es bastante común, y estamos dejando de ganar esos 6 kilos de trigo, ¿no? Se entiende, de 15 me cuesta 9 y me quedan 6. Estoy hablando de casi un 60-70% de retorno a la inversión. No debe haber mejor negocio que ese.

Es un tema de rendimiento tanto en campo propio como alquilado.

García - Lo de campo propio y alquilado siempre va más de la mano del fósforo porque es para el suelo y para el cultivo. Si no se mejora la condición del fósforo, no se logran esos 15 o 20 kilos de trigo por kilo de nitrógeno que aplicaste. Siempre decimos que el fósforo es los cimientos del cultivo. El nitrógeno es rendimiento, o sea, cada kilo de nutriente que pongo se transforma en grano, pero además es mantener el ambiente productivo.

¿De eso se trata cuando hablamos de calidad de ambiente?

Gonzalez Sanjuan - La nutrición de cultivos es fundamental para generar kilos y para sostener los ambientes. Cuando hablamos de calidad de ambiente, lo que nos está pasando en Argentina es que el deterioro de

nuestros ambientes productivos está en gran medida asociado al deterioro de los nutrientes en el suelo. No tenemos situaciones ni de contaminación, ni de toxicidad de suelos. Lo que nosotros vemos, y nos duelen los ojos, es pobreza.

¿Es pobreza?

Gonzalez Sanjuan- Si, es pobreza. Si el suelo lo está expresando, los rendimientos ya lo expresaron. El suelo es el último que te lo va a mostrar, porque el suelo mientras pudo acompañar, acompañó, y ahora ya ni puede acompañar.

Entonces los rendimientos ya te lo dijeron, ahora el suelo está expresando toda esa dificultad que estamos teniendo para poder hacer un manejo adecuado de nutrientes.

¿Cuál imaginan sería la gran bala de plata para revertir esto?

García - No hay una solución única, la bala de plata no es solamente la nutrición. Lo que pasa es que la nutrición ha tomado un rol muy significativo en reducir esas brechas de rendimiento. Pero ojo con lo de calidad del suelo, porque con los suelos seguimos teniendo problemas físicos, biológicos y químicos que no se reducen nada más que a los nutrientes, que cambian según la zona y el sistema de producción. El problema más grave es la erosión y lamentablemente eso no lo miramos. Al suelo erosionado no lo va a arreglar un nutriente. ¿Y eso cómo se arregla?

García - Los problemas de desertificación, salinización, compactación, obviamente algunos los puede paliar una mejor nutrición, pero eso se traduce en buenas prácticas de manejo, de rotación, incorporación de

“La región pampeana en la prueba de amor es la más noble y fiel”

Gonzalez Sanjuan

cultivos de cobertura, siembra directa, diversificar la rotación también; todos esos puntos que siempre son repetitivos, y ustedes los muestran siempre en la revista, son esenciales para que potenciemos el efecto de la nutrición.

¿Es muy difícil hacer una comparación entre un productor con campo propio y otro con campo alquilado, porque pareciera que al que alquila no le dan los números para una nutrición eficiente?

Gonzalez Sanjuan - Pero ¿qué nos tenemos que replantear en ese caso? ¿El manejo o un negocio que quizá ya no es? ...que está haciendo pelota el suelo. Pero en algún momento el dueño de ese campo, por más que sea heredado y esté atomizado entre un montón de herederos, se dará cuenta que esa propiedad se deterioró.

Yo creo que lo que está pasando con el tema del arrendamiento es que le estamos pidiendo a un sistema de explotación con campo alquilado, pruebas de amor que ya no nos la puede dar.

¿Crees que el negocio del arrendamiento en este contexto se terminó?

Gonzalez Sanjuan - Al menos hay que ver qué pasa con ese negocio del arrendamiento. Porque es muy difícil con una producción sostener una desproporción de alquiler. ¿Y si eso sigue subiendo? Porque sigue habiendo quien no entiende del negocio y pone un valor. Y en algún momento los que estamos en el negocio tenemos que decir que eso no vale. Porque si no el problema pasa a ser el precio de la tecnología, y la verdad es que la tecnología se recontra paga. Lo que la tecnología no puede es mantener un show.

Creo que hay bastantes cosas que se van a charlar en el Simposio.

García - Si, porque vamos a encarar no solo los nutrientes, sino además la parte física. Nuestros suelos en la zona pampeana son jóvenes, son del cuaternario, eran naturalmente muy fértiles pero el manejo de nutrición no fue el adecuado…hoy el subsidio se está acabando.

“Hay productores que hacen todo bien, que ven a la fertilización

como

un seguro y no como un riesgo”

Esteban Ciarlo

¿Ustedes creen que llegamos a una situación límite?

Gonzalez Sanjuan – Hay que replantear cosas, tendremos una situación de cimbronazo, donde nos desacoplamos, donde los que producimos no podemos sostener eso, tironeamos del sistema todo lo que pudimos - cuando digo tironeamos del sistema es nos agarramos todos los nutrientes que podíamos – pero ahora hay que repartir de vuelta, tenemos que pasar estas transiciones y en algún momento los contratos de alquiler tendrán que ser más largos, porque son sistemas... Los que nos formamos en esto y los que trabajamos en esto, sabemos que no se puede pensar una campaña así sola, termina en seis meses y me voy.

¿Pero es probable que siga habiendo improvisados o gente a la que solo le interesa una renta y ya?

Gonzalez Sanjuan - A la biología hay que esperarla, la biología tiene sus tiempos, un día estamos mal porque no nos llueve y otro día estamos preocupados porque llovió de más, pero nosotros estamos preparados para pensar en el mediano plazo con facilidad. Y probablemente quienes ponen la tierra en alquiler no están acostumbrados a eso, pero deberían hacerse contratos a mediano plazo porque si no, no permiten manejos tecnológicos.

Pero son las tecnologías las que nos mantienen la producción.

Esteban Ciarlo -Si claro y una de las pocas tecnologías que te permiten mayor rendimiento es la fertilización. Tenemos que tratar de convencer a los productores y a los técnicos que hagan su propio ensayo y que ellos mismos vean el resultado, porque cuando vean esas respuestas en kilos, con tolvas que se llenan rápido, ahí aprecian el valor de la nutrición.

¿El consejo es que siempre fertilicen porque es muy buen negocio?

Esteban Ciarlo -Nuestros suelos dan para que lo que le pongamos, lo pague. Hay productores que hacen todo bien, que ven a la fertilización como un seguro y no como un riesgo.

García - Hay un trabajo muy lindo de Juan Pablo Monzón que nos mostró cuál era el impacto que vos tenías en el margen, y no es bajando los costos porque el impacto en el margen es una nube de puntos, pero mejorando los rendimientos directamente impacta.

¿Cuál es la realidad hoy de los nutrientes en zona productiva?

Gonzalez Sanjuan - Cuando uno ve el mapa de disponibilidad de nutrientes te das cuenta que el 70% de los suelos productivos de la región pampeana están por debajo de las 10 partes por millón - debajo de 15 es el crítico – entonces el cultivo va a estar limitado

¿Y hace 10 años cómo estaban esos suelos?

García - En el 64 y 66% no cambia tanto me parece el número ese porque en realidad ya estás abajo con 2/3 - lo que pasa es que se están incorporando nuevas áreas - es decir vos antes, hace 10, 15 años en el norte de Córdoba no tenías ningún suelo debajo de 15 ahora hay; norte y oeste de Santa Fe no había, ahora cada vez hay más - entonces en términos globales el número cambió de 60 a 66% debajo de 15 pero hay nuevas áreas que se incorporan.

Gonzalez Sanjuan - Y ojo que esas áreas que se incorporaron son ecosistemas que no te van a permitir las licencias que nos permitió la región pampeana que en la prueba de amor es la más noble y fiel!

Nos vemos en el Simposio! Muchas gracias!!

“Con el sacudón económico mundial y pensando que los precios se van a caer, la alternativa siempre es la misma, mejorar tu producción, ser más eficiente”

Fernando García

17° Simposio de Fertilidad Nutrir el suelo, alimentar el futuro

¡17° Edición del Simposio FERTILIDAD! El evento que reúne a los referentes más destacados, nacionales e internacionales, en nutrición de cultivos y cuidado del suelo, con el objetivo de compartir conocimientos y avances tecnológicos que promuevan una producción agrícola más eficiente y sostenible.

Por: Juan Carlos Grasa, Director de Horizonte A

entrevista

¿Cuál será la impronta de este nuevo Simposio?

Gonzalez Sanjuan - Queremos que las personas que asistan al simposio encuentren todo lo referido a tecnología de fertilización, con la cadena de valor, de los insumos, de todo lo que tiene que ver con los diagnósticos, con el manejo y con la Agricultura de Precisión.

Antes había una empresa que tenía fertilizadoras, ahora todas las marcas tienen una unidad de negocio para la fertilizadora porque claramente es una pata muy importante a la hora de diseñar la campaña. Queremos que la persona que asista pueda acceder a todo el abanico del mundo de la fertilización.

Más allá de las marcas en los pasillos, qué encontraremos en los salones?

Gonzalez Sanjuan - Sostenemos el mejor nivel de disertantes, estarán los mejores técnicos, los mejores especialistas a nivel nacional e internacional. Otra cosa que encontrarán en el salón comercial es la exposición de pósters, con innovaciones y trabajos nuevos que se desarrollaron y que probablemente serán el puntapié inicial del simposio en 2027.

¿Cómo es el proceso del póster?

Gonzalez Sanjuan - El póster se va a convertir seguramente en una charla. Todo eso que sucede en el salón de conferencias es un proceso y probablemente arranca con esos pósters donde hay un grupo de investigadores que queremos que también tengan lugar. Así que lo que queremos es que sea una gran experiencia.

¿Dónde y cómo se pueden inscribir los interesados?

En la página web de Fertilizar, ahí van a encontrar todos los formularios de inscripción. Es el 7 y el 8 de mayo en el Metropolitano de Rosario. Link: https:// www.eventbrite.com.ar/e/simposio-fertilidad-2025-tickets-1255980935789?aff=oddtdtcreator

¿Cómo hicieron ustedes para poder manejar la parte comercial, que sea un éxito sin que afecte a la calidad del simposio?

Gonzalez Sanjuan - Hay una impronta que traía este evento histórico que tiene mucho que ver con Fernando García y con el IPNI. Es eso de buscar lo último, la novedad, la cosa avalada, la evidencia científica, el dato corroborado, la cosa seria. Fernando lo viene promulgando desde que empezó con esto, en el año 1999.

Además, creo que tuvo la fortuna también de encontrarse con una industria, con una organización como Fertilizar AC y con las empresas que están en Fertilizar que aceptaron eso y lo cuidan. Hoy todos esperan que Fernando García y Esteban Ciarlo, Diaz Zorita y César Quintero propongan los temas con una independencia muy grande.

García – En el 99’ la fertilidad no era un

tema, nació como una propuesta técnica, nada más, tuvimos muchísimos años sin un solo logo de prensa. Hasta que después el simposio se nos hizo grande y Fertilizar AC tomó un rol más fuerte. Desde que llegó María Fernanda, ella se las ingenia para mantener el espíritu del simposio, que sigue siendo tal cual fue en el 99, no tiene una gota de distinto.

¿Cuál crees fue el mayor logro desde Fertilizar AC con respecto a los Simposios?

García - Creo que acá se pudo unir, industria, ciencia y producción. Entonces ven que es un espacio muy interesante de intercambio. Con los stand se mejoró todavía eso, porque antes la industria no estaba tan visible. Este año soy el coordinador académico y además se sumó al equipo de la coordinación académica Esteban Ciarlo, que es el responsable de Fertilizar AC y además tiene una actividad académica. Esteban, contanos un poco sobre la parte académica del Simposio. ¿Con qué nos encontraremos?

Ciarlo -El programa tiene varias partes. Tratamos de repetir lo que funciona, lo que a la gente le atrae y sumar algunas cosas nuevas. El arranque se llama ¿Cambiamos la velocidad o rompemos la inercia? Así damos un panorama de cómo están los suelos, con un mapa de nutrientes que cada 5 o 6 años actualizamos tanto en nutrientes como en materiales orgánicos. El arranque es de coyuntura. ¿Cómo están los suelos? ¿Qué estamos haciendo sobre los suelos? ¿Qué ve el mercado o cómo está el mercado?

¿Y que veremos en cuanto a la campaña de uso de fosforo?

Ciarlo - Si bien estamos desbalanceados en todos los nutrientes, absolutamente en todo, tenemos una campaña en la actuali- dad que es SUMAFÓSFORO. Volveremos a hablar del fósforo, que es ese nutriente tan estructural y tan importante. Eso estará a cargo de Fernando García y Gerardo Rubio, yo los voy a moderar.

Además, hablaremos sobre la sostenibilidad. La pregunta es ¿esto que estamos haciendo es sostenible?, entonces vamos a hablar un poco de física de suelo, no solo de la química de los nutrientes, un poco de huella de carbono, cómo son las emisiones, etc.

¿Quién estará a cargo de ese aspecto del suelo?

Ciarlo - Alberto Quiroga, que va a cerrar ese panel, un prócer por lo que sabe del suelo, de nutrición, de cultivo, de sostenibilidad. Luego tendremos un panel que creo que es bastante diferente a todo el resto, que se llama Una Salud. Y metemos la palabra salud ahí porque el concepto de una salud tiene que ver con una salud de las plantas, de los animales y de las personas, que interactúan todos en el mismo ecosistema. Vamos a hacer esa línea entre la salud de los suelos y la nutrición, la salud de los suelos y la alimentación, y para eso vamos a tener una persona de la FAO

Chile, Ana Posas.

¿Cuál será el aporte del Dr. Zin al Simposio? Sabemos que es un médico clínico muy conocido

Ciarlo - Él es un vocero científico en las cuestiones médicas, aportará una visión totalmente distinta a lo agronómico, a lo técnico. Entonces él va a cerrar el panel por medio de un ping-pong interesante. Ricardo Bindi será el moderador.

Todo lo referido a Agricultura digital, ¿cómo lo van a ancarar?

Ciarlo - Creo que va a ser la primera vez que hablamos de inteligencia artificial, de Big Data. Es un tema que tratará Ignacio Ciampitti (Purdue University, EE.UU.) Es argentino y vendrá para que nos cuente en qué está el mundo. Y alguien con experiencia acá, Esteban Tronfi (RAVIT) nos detallará cómo está Argentina en este tema.

¿Y la Agricultura de Precisión?

Ciarlo – El Dr. Steve Phillips (Oklahoma State University, EE.UU.) nos contará cómo se maneja este tema en otros países y Agustín Pagani (Clarion), que es joven, pero tiene una larga trayectoria en nutrición y manejo preciso de sistemas nos hablará según su experiencia en nuestro país.

Hay muchos temas y aspectos a desarrollar en esos dos días de Simposio

Ciarlo – Si, claro. El desarrollo más detallado lo pueden ver en nuestra web https:// fertilizar.org.ar/publicaciones_y_eventos/simposio-fertilidad-2025/

Pero entre otros, hablaremos también sobre ganadería, la producción agropecuaria, la producción de forrajes, de la mano de Gonzalo Berhongaray (Facultad de UNL-CONICET) y Cristian Álvarez (INTA Anguil).

¿Qué lugar tendrán las especialidades, los fertilizantes especiales?

Ciarlo – Tendremos un invitado de afuera, el DR. Patrick Du Jardin (Gembloux AgroBio Tech, Université de Liège ) él es un poco la cara a nivel mundial de los biostimulantes, un referente mundial del tema. Ese panel lo modelará César Quintero. Patrick compartirá panel con Fernando Salvagiotti (EEA INTA Oliveros-CONICET) y con Nahuel Reussi Calvo (CONICET-Facultad de Ciencias Agrarias). Se desarrollará temas sobre inhibidores y fertilizantes nitrogenados de eficiencia mejorada.

Hemos dado un panorama bastante detallado sobre el simposio

Gonzalez Sanjuan – Sí, estamos muy entusiasmados. Sabemos que hemos reunido muchos referentes para darle a quien asista un muy buen evento, lleno de novedades, disertaciones y alto nivel de información

Gracias equipo de Fertilizar AC!! ¡Que sea un éxito!

Los desafíos del trigo 2025/2026

Abril está siendo un mes con gran cantidad de información y cambios en las reglas de comercio y por eso es necesario para analizar el mercado separar qué cosas son del entorno y qué cosas son del mercado.

Por: Sebastián Salvaro, Co-Founder y Director Simpleza SA

Comenzando por los factores exógenos, claramente el comienzo de mes nos ha puesto en la tarea de entender cuáles podrían ser las consecuencias de todas las medidas implementadas desde EE. UU. por su presidente Donald Trump, respecto a los cambios en los términos de intercambio de este país con el mundo, conocido como la Guerra comercial. El 2 de abril los anuncios han sido un aumento de aranceles a todos los países, como se ven en el gráfico 1, donde el foco mayor ha estado puesto en China - básicamente por el gran déficit comercial que EE.UU. tiene con ellos -

En consecuencia, a esta propuesta, es que luego de parte de China se ha generado una escalada en los aranceles de forma tal que han llegado a unos aumentos irrisorios. En el momento del cierre de esta nota EE.UU. implementó 145 % a las importaciones chinas y este último de 125 %. Además, muchas trabas para comercializar de parte de algunas

empresas y sectores estratégicos como por ejemplo el tecnológico.

Potenciales causas

Cuando estas situaciones pasan, es interesante analizar cuáles son las potenciales causas. Desde EE. UU., aplicando un razonamiento lógico, creemos que Trump en un primer lugar busca equilibrar la situación deteriorada en su macroeconomía. Si bien es una de las economías con mayor poderío mundial, también es cierto que su deuda pública, déficits fiscales crónicos y tasas de interés alta, no son impulsores de una gran expansión de la misma. Por eso salió a presionar mediante aranceles para que alguien le pague parte del gasto y así poder cumplir con su propuesta de baja de impuestos a los privados, además hoy con una batalla interna para que J. Powel baje la tasa de interés de la FED a fines de bajar el impacto del pago de intereses de la deuda que a la foto de hoy es insostenible.

Para el logro de estos objetivos es que se ha pateado el tablero del comercio mundial y seguramente no será el mismo que hemos conocido hasta aquí. Por esto estos eventos hay que analizarlos en el correr del tiempo y con una mirada económica pero también política. Hasta aquí cuesta ver ganadores, pero por ahí transcurridos unos días de los anuncios y re anuncios y retractarse de los mismos pareciera que lo más perdedor es la credibilidad a los futuros cambios que proponga Trump.

Corto plazo

Como consecuencias de corto plazo, se observa en el siguiente gráfico 2 cómo se ha devaluado el dólar pero lo mismo pasó con el resto de las monedas - excepto con el yuan que está al igual que en la primera guerra comercial - va a utilizar esta herramienta para darle mayor competitividad a sus exportaciones y con ello un impulso a su economía que también viene con algunos motores apagados.

Arriba el Yuan frente al dólar, se ve claramente la decisión del Banco popular chino por dejar de intervenir la moneda y la misma devaluándose. El riesgo de esto será un posible aumento de la inflación y es una de las variables que más hay que seguir en el corto plazo para determinar cuál será la fuerza de China para competir mediante la aplicación de políticas monetarias o si lo llevará a otro plano de cosas.

Análisis de granos

Para cerrar un breve análisis del entorno. Hay que necesariamente contemplar lo que pasa en el marco bélico y en principio la gran mayoría de los conflictos desatados todavía no tienen fin. Nos hemos acostumbrado lamentablemente a vivir con guerras, pero en el orden del análisis de granos es otro de los factores que imprime cambios en los precios. Enfocarnos en las chances del trigo, seguir la evolución de Rusia/Ucrania será el desafío. Ahí tenemos los principales exportadores de trigo y por eso es tan importante. Hasta hoy pareciera que el presidente ucraniano no dará marcha atrás en la idea de recuperar los espacios tomados desde la invasión rusa.

Al entorno lo podemos resumir como un VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo sin ninguna duda.

Argentina

Desde lo local, Argentina aplicó lo que llamó la Fase iii del programa económico. Recordemos que la gestión del plan está enfocada en los aspectos fiscal, monetario y cambiario en esta etapa. El accionar en esta línea ha sido pedir un préstamo a organismos multilaterales, pero para fortalecer el patrimonio del BCRA y así hacerle ajustar el cepo y

tener herramientas para gestionar en el frente cambiario.

Se propuso una salida del CEPO con algunas cláusulas como por ejemplo la salida de utilidades de empresas que antes no las podían volver a sus casas matrices y dejar que el tipo de cambio fluctúe en una banda de entre 1000 y 1400 pesos con 1% mensual arriba y abajo donde el Banco Central en las mismas poder intervenir.

Al ser un gran volumen de dinero el que están recibiendo, esperan que el tipo

de cambio esté cercano a la banda inferior y así genuinamente el banco poder comprar dólares y seguir fortaleciendo, esa es la única forma de emitir nuevos pesos y darle dinámica a la economía.

Este escenario seguramente se dará con mayor velocidad si crecen de forma sostenidas las inversiones. Hasta aquí los principales indicadores bursátiles de Argentina lo han visto como positivo y vemos, por ejemplo, la baja del riesgo país.

Trigo

Ahora sí metiéndonos en el capítulo de los fundamentales del trigo, tenemos algunos datos internacionales interesantes

Al 31 de marzo el USDA ha publicado los stocks trimestrales. Aquí el dato es que EE.UU. viene en las últimas 3 campañas incrementando sus stocks, por recortes en su demanda, pero cuando a este dato lo elevamos a nivel mundial vemos que el ratio está en lo mínimo.

Por otro lado, si bien Rusia y Ucrania la campaña pasada han sufrido una merma en sus niveles de producción, es una in-

cógnita de cara a la campaña 2025-2026 pero el mercado pareciera tomar precios descontando que el año sea sustancialmente distinto al año anterior.

Si analizamos lo que pasa con las condiciones en nuestro país, existe convergencia de varios factores para que el área pueda crecer más allá de algún tema de cambios de los precios que generen algunas dudas.

1- Condiciones de suelo óptimas, sobre todo comparándolo con los años anteriores.

2- Se materializaron las bajas de algunos costos de producción como puede ser las aplicaciones de fitosanitarios para la realización de barbechos.

3- Es probable que los alquileres ajusten a la baja principalmente por bajas rentabilidades.

4- Los precios de cosecha diciembre 2024 son buenos comparados con los últimos años. Los precios disponibles se han visto afectados por la salida del CEPO menor detalle sería la eliminación de la forma de liquidar que existía conocida como dólar blend.

5- Estamos cerca de entrar en los aumentos estacionales de precio que van de mediados de junio a agosto, más allá de las particulares situaciones del año en curso.

6- Hay que seguir analizando el comportamiento de la exportación de cara a mayores y posibles nuevos negocios de campaña nueva.

Creemos que vamos a ver un aumento de área de trigo en Argentina lo que por supuesto como todos los años, los va a poner en el debate de cuál será el destino de lo que aquí ya no se consume, o sea cuál será el destino de lo que supere las 7 millones de toneladas. También pone de manifiesto una necesidad de gestionar la combinación de lo productivo con lo comercial, con poco margen por las bajas rentas proyectadas.

Esto quiere decir que hay que ejecutar siempre que las relaciones de precios sean buenas, o sea ahora, aplicar seguros productivos y tomar precios siempre que esté cumpliéndose algún objetivo planificado.

Comenzamos el 2025 renovando nuestra identidad visual y haciendo lo que mejor sabemos hacer: innovar.

Con lanzamientos en soja y trigo, y el fortalecimiento de Sembrá Evolución vamos a seguir impulsando el campo argentino. Te invitamos a acompañarnos, porque, desde siempre, innovar juntos rinde. Conocé nuestra propuesta en www.donmario.com.ar

Comportamiento productivo de cereales de invierno

En INTA EEA Marcos Juárez durante la campaña agrícola 2024

Introducción

Los cultivos invernales son de suma importancia para sustentabilidad ambiental en los actuales sistemas de producción agrícola-ganaderos. El trigo es el principal cultivo de invierno e inte- grante de las rotaciones agrícolas. Últimamente la cebada ha incrementado su área de siembra gracias a los precios favorables en el mercado interno y externo que presenta la cebada para maltería y para forraje. Otro cereal invernal con importancia en algunas zonas es la avena, que presenta versatilidad en su uso para industria galletitera, para consumo humano y como forraje. El centeno es un cultivo de gran importancia en ganadería para uso como forraje, especialmente por su gran adaptación a las zonas sub-húmeda y semiárida pampeanas y en agricultura es muy demandado como cultivo de servicio o de cobertura. El triticale como el centeno es requerido tanto en ganadería (forraje, doble propósito y grano) como en agricultura (cultivo de servicio para el control de malezas y cobertura de suelos). Y por último el trigo fideo cuyo destino es fundamentalmente a la obtención de sémolas, materia prima para la industria de fabricación de pastas secas. Por estas diferentes alternativas de usos les dieron a las gramíneas invernales tener mayor protagonismo en las rotaciones agrícolas.

El presente informe tiene como objetivo: actualizar el panorama varietal y el comportamiento productivo en cuanto al rendimiento de grano de avena, cebada forrajera, cebada cervecera, cebada granífera, centeno, trigo pan, trigo fideo y triticale, en la zona de influencia de la EEA Marcos Juárez.

Materiales y métodos

Durante el año 2024 en INTA EEA Marcos Juárez se realizó un ensayo comparativo de rendimiento en grano con 23 cultivares comerciales de diferentes especies de cereales de invierno de ciclo intermedio con fecha de siembra el 18 de junio. Se utilizaron 3 variedades de trigo pan (Triticum aestivum L.), 11 de cebada (Hordeum vulgare) (3 de cebada cervecera, 4 de cebada granífera para grano forrajero y 4 de cebada

Cuadro 1. Lista de variedades de cada especie que se utilizaron en el ensayo, origen y año de liberación.

Referencias: MS: MacroSeed. LDC: Louis Dreyfus Company. EEA: Estación Experimental Agropecuaria. INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. CL: resistente a los herbicidas imidazolinonas.

Cuadro 2. Variables climáticas registradas en la EEA Marcos Juárez durante el año 2024.

Fuente: estación meteorológica EEA Marcos Juárez. Patricio Barrios. Sistema de información y gestión agrometeorológica (SIGA).

forrajera), 3 de avena (Avena sativa), 3 variedades de centeno (Secale cereale), 2 variedades de trigo fideo (Triticum turgidum ssp. durum) y 1 variedad de triticale (x Triticosecale Wittmack). En el cuadro 1 se presenta la lista de variedades de cada especie que se utilizó en el ensayo con su origen y año de liberación comercial al mercado.

El ensayo se implantó sobre una rotación de cultivos trigo/maíz-maíz-soja de primera con una estrategia de fertilización de reposición de nutrientes, en la cual se distribuyeron en presiembra 250 litros de SolMix 80-20 chorreado (92.4 kg N/ha) y 100 kg/ha de MicroEssentials incorporado en la siembra. La siembra se realizó en forma mecánica bajo el sistema de siembra directa con una sembradora experimental Agrometal, con enganche de tiro, de siete surcos distanciados a 0,20 m con cono distribuidor.

Los ensayos se condujeron libres de malezas, que fueron controladas en pre-siembra con una mezcla de Glifosato 66%, Clorsulfurón 62.5%, Metsulfuron metil 12.5% y Dicamba 57.7%, en dosis comercial.

Se utilizó un diseño de bloques completos aleatorizados con tres repeticiones con una unidad experimental (parcela) de 5 m2 a cosecha. No se realizó control químico de enfermedades foliares con el motivo de caracterizar el comportamiento sanitario de las variedades evaluadas.

Hacia el final del ciclo del cultivo se evaluaron en todas las especies: roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. tritici / Puccinia striiformis f. sp. hordei), roya de la hoja (Puccinia triticina sp. tritici / Puccinia coronata f. sp. avenae / Puccinia dispersa / Puccinia hordei) y roya del tallo (Puccinia graminis f. sp. tritici / Puccinia graminis Pers. f. sp. avenae / Puccinia graminis f. sp. secalis) con el criterio de la escala propuesta por Cobb modificada por Peterson (Stubbs et al., 1986) y la propuesta en

Cuadro 3. Datos fenológicos, altura y sanidad de las variedades evaluadas.

Referencias: E/F/P: Espigazón-Floración-Panojamiento. Espigazón para centeno, trigo pan, trigo fideo y triticale. Panojamiento para las avenas. Floración: para las cebadas. Espigazón: definida como el estado en la cual el cincuenta por ciento de la espiga emerge por sobre la lígula de la hoja bandera en el cincuenta por ciento de la parcela (escala de Zadoks: DC55) (Zadoks et al., 1974). Floración es definida como el estado en la cual el cincuenta por ciento del órgano floral presenta anteras amarillas en el cincuenta por ciento de la parcela (escala de Zadoks: DC65). En cebada es cuando se visualizan las aristas por sobre la lígula de la hoja bandera (DC49). Panojamiento: el estado en la cual el cincuenta por ciento de la panoja emerge por sobre la lígula de la hoja bandera en el cincuenta por ciento de la parcela. MF: madurez fisiológica, (escala de Zadoks: DC90), definida como el día en el que el cincuenta por ciento de los pedúnculos se encuentran amarillos. ALT: altura, en centímetros. RH: troya de la hoja. RT: roya del tallo.

Rust Scoring Guide (CIMMYT, 1986).

La cosecha de grano se realizó el 4 de diciembre cuando los materiales evaluados se encontraban en madurez de cosecha utilizando una cosechadora experimental automotriz de micro parcela (Wintersteiger).

Se analizó la variable rendimiento de grano mediante un ANAVA simple (aná-

lisis de variancia) y test de comparación de medias LSD de Fisher. Se trabajó con un nivel de significancia de p < 0.05 utilizando el software estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2019).

Resultados

Durante los meses del verano y otoño del año 2024 la ocurrencia de precipitaciones fue mayor al promedio histó-

rico pudiendo recargar superficialmente el perfil del suelo para la campaña de los cultivos de invierno. Al momento de la siembra la humedad garantizó una buena implantación de los materiales a evaluar en el ensayo. Las precipitaciones estuvieron ausentes durante junio y julio. En agosto en cambio se registraron dos eventos de lluvias aportando 24 mm, ayudando a los genotipos participantes del ensayo que se encontraban en la fase de fin de macollaje e inicio de encañazón. Por el contrario, en septiembre no se registraron precipitaciones. Este mes es clave ya que empieza la demanda por parte del cultivo por el encañado e inicio de período crítico para la formación y desarrollo de los granos.

En general desde la siembra hasta este período los materiales se desarrollaron con el agua almacenada en el perfil del suelo. Las lluvias retornaron a mediados del mes de octubre y continuaron recargando el perfil del suelo también durante noviembre favoreciendo a la etapa final de llenado de granos. Cabe recordar que durante el ciclo de cultivo no hubo influencia de la napa freática (cuadro 2).