L’EMPIRE ROMAIN D’AUGUSTE À ROMULUS AUGUSTULE

Le Dossier

L’Empire romain de 27 av. J.-C. à 476 ap. J.-C.

L’Italie de Mussolini

Des aspirations à un Empire romain moderne

Le Dossier

L’Empire romain de 27 av. J.-C. à 476 ap. J.-C.

L’Italie de Mussolini

Des aspirations à un Empire romain moderne

« Veni, vidi, vici. »(1)

Selon Plutarque, Jules César prononce cette phrase en latin, traduite en français par « Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. »,

devant le Sénat romain après une campagne militaire rapide et couronnée de succès en Asie mineure en 47 avant J.-C.

Jules César, Consul puis dictateur de la République romaine.

Mai 2024

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce numéro tente de retracer l’histoire de l’Empire, de son incarnation italique originelle marquant le plus les esprits contemporains à un échantillon de ceux qui tentèrent de l’imiter, à l’image des puissances ottomane et fasciste italienne.

D’une part, la fin de l’Empire romain d’Occident se solde, en partie, par les migrations dites « barbares » qui font s’approprier le territoire, anciennement impérial, par les peuples germaniques. D’autre part, le sort de son successeur byzantin est également décidé par la conquête de peuples externes, les Ottomans, mais dont l’origine est interne à l’Anatolie. L’innovation mussolinienne, quant à elle, se situe entre prétention de retour à l’idéal historique et hypocrisie politique.

À travers les siècles, ce deuxième numéro vous propose ainsi de découvrir l’histoire de l’Empire en Europe, dans ses manifestations politiques, territoriales, mais aussi sociétales et idéologiques. Sur un schéma chronologique assez classique, mais qui saura se distinguer par l’originalité du contenu, la Rédaction vous invite à découvrir les évolutions de l’Empire romain des empereurs Auguste à Romulus Augustule, en passant par l’avènement d’Octave au pouvoir et le Haut-Empire, période de paix et de prospérité mais qui débouche néanmoins sur le déclin progressif de l’Empire, que l’historiographie nous invite toutefois à nuancer. Enfin, le focus du dossier s’articule autour de l’histoire sociale de l’Empire, quelque peu méconnue, et vous permettra de découvrir le monde des femmes, des esclaves et des petites gens qui constituent des éléments importants de la civilisation romaine, sans avoir la reconnaissance historique accordée aux grands empereurs et leurs conquêtes.

Nous visons donc, à travers ce dossier, à faire le point sur la fameuse « grandeur de Rome », ses causes et ses conséquences, mais aussi de nuancer cette historiographie quelque peu biaisée au profit de perspectives nouvelles, de la société interne ou du rôle crucial des peuples « barbares » dans la continuité de la civilisation sur le continent européen.

Enfin, le sujet du génocide rwandais apporte une touche discordante à l’ensemble de ce numéro, qui saura refléter l’horreur de cette crise à travers le parcours de Félicien Kabuga et ses impacts sur l’histoire judiciaire.

En vous remerciant pour votre attention et votre soutien, toute l’équipe vous souhaite une excellente lecture !

Directeur de publication

Axel LOTTIN

Responsable Marketing

Lucille VIGNAIS

Maquette

Laëtitia GICQUEL (Grapao)

Rédacteur en chef

Joseph CHAMBERS

Équipe de Rédaction

Adam AZOUAGH LYCOYANNIS

Axel LOTTIN

Cassis

Clément BREMONT

Joseph CHAMBERS

Julien DAVAIN

Shiido

Simon GRASSIANO

Partenaires

Le site

Infinite-Quiz

L’association

Their Memory

Publication : Le Mans, France

ISSN en ligne : 3002-5257

ISSN papier : 3038-0030

Dépôt légal : mai 2024

©Histoire & Mémoires 2024

Joseph CHAMBERS Rédacteur en chefHisto’Mag est la propriété exclusive et insaisissable de Histoire & Mémoires. Toute utilisation, reproduction ou modification sans l’accord préalable de Histoire & Mémoires sera considérée comme de la contrefaçon et fera l’objet de poursuites. Ce magazine est destiné à un usage gratuit auprès du grand public.

de l’Empire romain d’Orient

D’AUGUSTE À ROMULUS AUGUSTULE

L’Empire romain de 27 av. J.-C. à 476 ap. J.-C.

• L’ère d’Auguste, de la République à l’Empire

Découvrez la fascinante transition d’une République modèle à un Empire reconnu à travers les siècles. La fin de la République romaine est marquée par les conflits entre ceux qui prétendent au pouvoir. Auguste forge son influence et sa légitimité notamment sur ses succès militaires. Il est à l’origine de ce que nous appelons « l’Empire romain ».

• Le Haut-Empire, l’âge d’or de la Rome impériale

Le Haut-Empire est la période la plus prospère de l’époque impériale. La puissance romaine est à son paroxysme sur tous les plans, faisant de l’Empire une grande puissance méditerranéenne. Les nombreuses conquêtes romaines participent à la fondation de la légende de l’Empire. Plongez au cœur des dynasties régnantes sur l’immense espace impérial et redécouvrez la « grandeur » de Rome.

• Focus : L’histoire sociale de Rome

Sujet peu abordé, l’histoire sociale de Rome diffère de l’histoire des grands personnages de l’Empire ou des grandes conquêtes romaines. A travers l’étude du peuple, des femmes, des esclaves, vous découvrirez des informations méconnues de la vie à Rome dans l’Antiquité. Les contestations sociales ont existé et ont parfois pu poser des difficultés au pouvoir impérial.

Naissance, apogée, déclin, tel est le cycle de vie d’un Empire. Le déclin de Rome est un processus long de plusieurs siècles dans l’Antiquité tardive. Elle n’est pas la conséquence d’une seule cause et ne s’arrête pas à la fin traditionnelle de l’Empire, la romanité ayant toujours une influence dans les sociétés d’Europe. A travers cet article, vous découvrirez les migrations « barbares » ou encore les révoltes sociales qui caractérisent les derniers siècles de l’Empire romain.

Vercingétorix jette ses armes aux pieds de Jules César, Lionel Royer, peinture à l’huile sur toile, 321 x 482 cm, 1899, conservée au Musée Crozatier.

Le système politique romain subit de nombreux changements aux IIe et Ier siècles av. J.-C. Il suit un modèle de démocratie romaine composé d’un système tripartite : le Sénat, les magistrats et le peuple, résumé par la célèbre formule Senatus populusque romanus (« le Sénat et le peuple romain »). Les institutions politiques sont composées du Sénat et des comices centuriates, curiates et tributes. De plus, ce système est hiérarchisé entre les magistratures inférieures (les édiles ou les questeurs) et les magistratures supérieures (les prêteurs, les consuls et les censeurs). D’après l’historien grec Polybe, la méthode tripartite permet de « connaître la naissance, les progrès, la splendeur, et le changement futur de la République romaine »(2), mais l’idolâtrie politique de l’historien omet que cette hiérarchisation se base sur la richesse des élus. Ce problème génère, lors des dernières décennies de la République, de multiples guerres civiles comme celle qui oppose Sylla et Marius ou encore César et Pompée. Cependant, la République est aussi victime d’attaques internes, comme la conjuration de Catilina que Cicéron réussit à déjouer. La République est donc fragile à la veille de l’avènement de l’Empire et de l’ère d’Auguste, qui règne de 27 av. J.-C. à sa mort en l’an 14.

« On vit désormais la noblesse abuser sans mesure de sa prééminence, le peuple de sa liberté ; chacun attirer à soi, empiéter, envahir ; et la République, placée entre deux factions contraires, fut misérablement déchirée. [...] Le caprice de quelques individus décida toutes les affaires au dedans et au dehors : pour eux seuls étaient la fortune publique, les provinces, les magistratures, les distinctions et les triomphes : au peuple étaient réservés le service militaire et l’indigence. [...] En effet, dès qu’il s’éleva du sein de la noblesse quelques hommes qui préféraient une gloire véritable à la domination la plus injuste, il y eut ébranlement dans l’État, et l’on vit naître des dissensions civiles semblables aux grandes commotions qui bouleversent la terre. »(3)

Commentaire sur l’état de la République romaine autour de la réforme des Gracques au IIe siècle av. J.-C. Salluste est lucide des bouleversements de cette période : en tant qu’ami de César, il quitte la vie politique après son assassinat. Il rend compte dans son ouvrage des débuts d’une période instable, caractérisée par des crises, des révoltes et des guerres civiles durant presque un siècle.

La République romaine, une vieille institution en déclin

La République romaine est une institution née en 509 av. J.-C., faisant suite à la monarchie. En effet, la République est le deuxième régime que connaît la cité de Rome. Elle a été instaurée par l’aristocratie patricienne, les plus nobles des citoyens romains, en chassant le dernier roi Tarquin le Superbe. Ce roi, d’origine étrusque, à l’image de deux autres rois de Rome qui se succèdent à partir de 616 av. J.-C. L’Étrurie est un territoire du centre de la péninsule italienne indépendant de Rome. Le renversement de la monarchie et du pouvoir royal apparaît donc comme une nécessité pour reprendre la main sur la politique de Rome.

Les débuts de la République, comme sa fin, sont marqués par une grande instabilité politique. Au premier siècle avant notre ère, la République s’étend sur presque toutes les côtes du bassin méditerranéen, alors qu’à ses débuts, seule la ville de Rome et quelques territoires alentour lui appartiennent. Des institutions conçues pour diriger une ville peuvent s’avérer inadaptées pour gouverner des territoires qui s’étendent sur trois continents, séparés par le bassin méditerranéen.

La République romaine connaît des défaillances, à l’image de la réforme des frères Gracques pour tenter de répondre à la crise agraire. Cette crise désigne l’appropriation des terres agricoles par les riches familles de l’aristocratie, sur lesquelles elles font travailler des paysans pauvres. Cette appropriation est due notamment aux guerres, qui provoquent la mort de nombreux agriculteurs, et par l’endettement de l’État qui accorde de nouvelles terres aux aristocrates de la République. Cette situation mène à une exacerbation des tensions entre les plus riches et les plus pauvres. Cependant, Tiberius puis Caius Gracchus, aussi nommés les frères Gracques, tentent de résoudre cette crise par différentes lois. Ils sont assassinés en raison des nombreuses violences suscitées par la mauvaise réception de ces dernières.

La fin de la République se heurte à de nombreuses violences dues à l’instabilité politique. « De la République, seul le nom subsiste encore »(4) affirme Cicéron dans son ouvrage La République. En effet, la République de la fin du Ier siècle avant notre ère s’éloigne de l’idéal républicain. Les grands imperatores commencent à concentrer de plus en plus de pouvoir et les institutions dysfonctionnent. En effet, celles-ci ne sont plus adaptées pour

Maquette de la colline du Capitole, un des lieux de naissance de Rome et centre religieux de la Rome antique, comprenant le Temple de Jupiter.

administrer ce vaste ensemble territorial. De plus, la violence politique prend le pas sur le dialogue, le débat et la concertation pour la République et le peuple.

Le temps des imperatores

L’imperator est un titre accordé à un général victorieux évoquant souvent l’imperium lié à la magistrature qu’il détient, ce terme renvoyant au commandement militaire et civil. Ce titre a notamment été porté par Pompée (82 av. J.-C.) ou encore par César (45 av. J.C.) à la fin de l’ère républicaine. Ces deux hommes ont marqué la Rome antique, notamment par leur grande popularité. César a par exemple été porté par ses grandes victoires militaires en Gaule.

Les imperatores, grâce à leurs succès militaires, parviennent à se hisser au sommet de la hiérarchie politique romaine en se faisant élire consul. César acquiert cette magistrature à au moins quatre reprises, avant de se nommer dictateur à vie en 44 avant notre ère.

Ces personnalités d’influence acquièrent une grande notoriété et leur accès au pouvoir en est étroitement lié. L’apparition du premier triumvirat survient dans un contexte où plusieurs généraux émergent, ayant des ambitions politiques

communes. L’alliance regroupe Jules César, Pompée et Marcus Crassus. Le premier objectif, et le principal, est d’organiser l’élection de César au consulat, en 59 av. J.-C.

Vers le principat d’Auguste

Jules César est assassiné aux ides de mars en 44 av. J.-C., c’est-à-dire à la moitié du mois, par un complot tenu secret. Brutus en est le principal membre. Ce complot est organisé car l’aristocratie romaine avait connaissance de rumeurs selon lesquelles César souhaitait réinstaller la royauté à Rome. Cependant, cette volonté officielle de vouloir « sauver » la République cache le souhait officieux de nuire à la personnalité de César, à son pouvoir et à sa popularité, qui se heurtent aux aspirations personnelles des grands généraux. De plus, le « sauvetage » de la République ne fait qu’accélérer sa chute et le passage vers l’Empire.

La mort de César

À la mort de Jules César, Octave, son fils adoptif, ainsi que Lépide et Marc-Antoine, se réunissent pour former le second triumvirat. Ils se séparent le pouvoir et les territoires. La péninsule italienne

La mort de César, Jean-Léon Gérôme, peinture à l’huile sur toile, 85,5 x 145,5 cm, entre 1859 et 1867, conservée au Musée d’art Walters.

Bas-relief de la bataille d’Actium, conservé au musée de l’Ara Pacis à Rome.

revient au Sénat, la partie occidentale de l’Empire à Octave, les territoires orientaux à Marc-Antoine et les territoires en Afrique du Nord à Lépide. Cependant, cette séparation n’est que temporaire. En effet, en 36 av. J.-C., Octave dépose Lépide en Sicile puis, en 31 av. J.-C., il dépose Marc-Antoine lors de la bataille d’Actium, en Grèce actuelle. Octave devient à ce moment l’unique maître de la République romaine. La bataille d’Actium est également souvent retenue comme symbolisant le passage de la République à l’Empire romain. De plus, Octave se fait titrer Augustus, en français : Auguste, par le Sénat, en 27 av. J.-C. Il obtient également le titre de Princeps, qui donne le terme « prince » en français, et qui signifie, à Rome, le fait d’être la première personne à voter au Sénat.

Ainsi, par ses titres, Auguste est désormais à la tête du Principat romain, sans le reconnaître officiellement. Plus communément, nous appelons ce régime l’Empire, bien que ce terme ne soit né qu’au Moyen-Âge. Cependant, les Romains se questionnent quant à sa légitimité au pouvoir. En effet, si César était un imperator, ayant connu de grandes réussites militaires, à son arrivée au pouvoir, Auguste n’est pas un général couronné de succès. Cependant il a su s’entourer de grands stratèges et remporter des campagnes. En plus de cela, il possède une grande fortune et porte le nom de son père adoptif : César. Ainsi, Auguste peut s’appuyer sur la naissance, la fortune et l’armée, légitimant sa position au pouvoir.

La mort d’Auguste

Auguste est décédé en l’an 14, à l’âge de 75 ans et après une quarantaine d’années de règne. Tiberius, le fils de Livia, la deuxième femme d’Auguste, est désigné Princeps et succède à Auguste. Il perpétue l’existence de la dynastie julio-claudienne jusqu’en 68. L’Empire d’Auguste rayonne sur trois continents et est une puissance incontournable de la Méditerranée du Ier siècle de notre ère. De plus, la fondation de cette puissance antique résonne à travers les siècles de l’histoire, alors que l’essentiel des empires modernes font écho au régime impérial d’Auguste.

Ainsi, à Rome, l’Empire représente la stabilité politique que la République n’a pas su tenir lors de ses dernières décennies. Elle apporte la paix et la prospérité au sein de ses frontières.

Buste d’Auguste, entre 30 et 20 avant notre ère, conservé au musée du Louvre.

Vestiges du Colisée de Rome, monument iconique du Haut-Empire. Le terme de « Haut-Empire » est conventionnellement employé par l’historiographie pour qualifier une période. En effet, l’Empire romain s’étend sur plusieurs siècles, de 27 av. J.-C. à 476 ap. J.-C., et est divisé en plusieurs périodes. Le Haut-Empire est la première période de l’Empire romain, celle qui vit l’Empire s’affirmer sous le règne d’Auguste à partir de 27 av. J.-C. On considère que la période se termine en 193, à la création de la dynastie des Sévères, ou alors en 235, quand cette même dynastie s’éteint.

Pour l’Empire romain, c’est une période de prospérité et de développement intérieur. En effet, au-delà d’un Empire bien portant, les Princeps successifs se battent pour défendre voire étendre ses frontières. Rome, à cette époque, est une ville des plus importantes. D’abord sur le plan démographique, puisqu’on estime qu’elle contenait plus d’un million d’habitants. En effet, Rome abrite deux fois plus d’habitants que Lyon au XXIe siècle.(5) Ensuite, Rome constitue la capitale politique de l’Empire. Nous pouvons y trouver le Sénat, le palais impérial et le conseil du Prince. L’administration romaine est également très centralisée sur le Mont Palatin, au centre de la ville. De plus, dans le domaine culturel, le Colisée de Rome

est bâti à la demande de l’empereur Vespasien au Ier siècle de notre ère.

Dans l’Empire, les grands domaines sont concentrés par de riches propriétaires, en raison de la crise agraire, qui bouscule la République romaine. Cette crise a pour cause le fonctionnement de l’appropriation des terres. En effet, les nombreuses guerres provoquent la mort d’un grand nombre de paysans, dont les terres sont vendues à de grands propriétaires faisant travailler les plus pauvres, incapables de détenir une propriété foncière. Le premier propriétaire terrien de l’Empire est l’empereur en personne, puisqu’il s’accapare les terres de ses ennemis politiques. La

petite propriété existe toujours sous l’Empire mais tend à diminuer. Ce modèle est pourtant un idéal économique puisque le paysan est propriétaire de son outil de travail.

La prospérité impériale visible sur le plan militaire

Les premières conquêtes de l’Empire se passent en Grande-Bretagne (simplement appelée à l’époque « Bretagne »), en Dalmatie ou encore en Rhétie. Trajan, empereur de 98 à 117, provincialise la Dacie, riche de ses mines d’or et d’argent. Ces évènements symbolisent les premières conquêtes qui affirment la puissance impériale romaine.

En Judée, un évènement qui retentit encore aujourd’hui se produit et bouleverse l’Empire. Si le royaume juif est conquis par Rome, Jésus prône des valeurs supérieures aux combats et encourage la conversion au judaïsme. Finalement, Jésus est crucifié vers l’an 30 par les Romains. L’Empire considère alors les Chrétiens comme membres d’une secte juive et ordonne des persécutions dès le IIe siècle de notre ère, à la suite de révoltes en Judée. Le christianisme se diffuse principalement dans les grandes villes de

La Destruction du temple de Jérusalem, peinture à l’huile sur toile, Nicolas Poussin, 145,8 x 194 cm, 1626, conservée au musée d’Israël à Jérusalem.

l’Empire. Alors que pendant des siècles la religion polythéiste romaine reste prééminente, l’édit de Thessalonique, promulgué par Théodose en 380, est le point de départ d’une progressive christianisation de l’Empire. Toutefois, des mesures de tolérance avaient déjà facilité la liberté de culte, tel que l’édit de Milan de 313 promulgué par Constantin et Licinius. L’Empire romain s’affirme de plus en plus et devient une puissance dominante dans le monde méditerranéen, si bien que l’empereur Auguste prétend pendant son règne avoir conquis le

Cette carte représente l’étendue de l’Empire romain pendant le règne d’Hadrien (117-138), notamment grâce aux conquêtes de Trajan (98-117) qui permettent d’intégrer la Dacie et les provinces d’Orient au territoire impérial.

La situation territoriale de l’Empire romain à son apogée en l’an 125 de notre ère. © Bulest, 2024.

monde. Il a le pouvoir de contraindre ses alentours à une période de paix, appelée la Pax romana, qui concerne les régions dominées par l’Empire romain. Cette paix désigne la pacification des relations entre les chefs rivaux et le pouvoir impérial dans les provinces avant l’arrivée de Rome. En effet, l’Empire ne cesse pas pendant cette période de combattre les peuples notamment germaniques à ses frontières. Ces peuples menacent toujours l’intégrité territoriale de l’Empire.

citoyenneté,

Si ce droit à la citoyenneté est très restreint, il est tout de même élargi à la Gaule et à l’Hispanie. La population totale romaine est estimée entre 60 et 70 millions d’habitants, soit l’équivalent de la population française actuelle. Cependant elle n’est composée que de six millions d’individus considérés comme citoyens romains.(5) Les citoyens, à la naissance de l’Empire, sont les hommes libres vivants dans la péninsule italienne. À partir de 212, le droit de citoyenneté est accordé à tous les hommes libres de l’Empire par l’édit de Caracalla. La citoyenneté est un ensemble de droits et de devoirs qui se transmet de manière héréditaire. Ce droit accorde notamment l’accès aux charges publiques.

L’organisation de l’Empire doit être adaptée à son temps. Les institutions de la République pouvaient diriger la seule ville de Rome à ses débuts, mais dès lors qu’elle s’est étendue, les dirigeants ne pouvaient plus administrer des provinces à des milliers de kilomètres de Rome comme ils administraient Rome. Ainsi, il s’agit d’une des causes de la chute de la République. L’Empire adopte un modèle de gouvernement moins centralisé à Rome, bien que l’essentiel du pouvoir décisionnaire s’y tienne, et opte plutôt vers une « municipalisation » de l’Empire, qui consiste à placer la cité au centre du jeu politique local. Semblable au modèle grec de la cité-État, il s’agit pour les Romains comme pour les Grecs, d’un cadre de vie idéal. L’Empire romain apporte ce modèle dans tous les espaces qui ne le connaissent pas à l’image de la Gaule, et le maintient dans les territoires qui l’utilisent déjà comme la Grèce. Sous le règne d’Auguste, Rome se dote également d’une administration provinciale. Ces dernières sont réparties entre le Sénat, qui administre les provinces dites « sénatoriales » et l’empereur, qui dirige les provinces « impériales ».

Rapidement, l’Empire romain unifie l’entièreté de la mer Méditerranée et compose avec les différents territoires pour diriger la mare nostrum. Le bassin

méditerranéen s’apparente ainsi à un espace non conflictuel, bien que des rivalités s’y jouent. Cet espace maritime est au cœur des échanges sous l’Empire, bordant les trois-quarts des provinces. Les navires marchands pratiquent le cabotage, c’est-à-dire préférer la sécurité et longer les côtes pour effectuer leurs trajets. Cependant, on observe que de plus en plus de navires tentent de traverser plus rapidement en prenant des risques en haute mer. Si sous la République un navire pouvait contenir jusqu’à 250 tonneaux, les avancées techniques permettent de monter jusqu’à 3000 sous l’Empire.(5) L’Empire romain concentre son activité en trois ports principaux : Alexandrie en Égypte, Carthage en Tunisie actuelle et Ostie dans la péninsule italienne. Si l’activité maritime romaine est très développée, l’activité agricole n’a rien à lui envier : elle est en plein essor sous l’Empire et se concentre surtout en Gaule pour la viticulture, et dans les provinces ibériques pour l’oléiculture. On voit d’ailleurs l’apparition de nouvelles amphores nécessaires à ces spécificités. Enfin sur le plan du commerce intérieur, L’Empire échange beaucoup avec des territoires extérieurs, notamment de part et d’autre du limes. Ce dernier représente une frontière de l’Empire même si, dans les faits, il s’agit plutôt d’un espace d’échanges entre civilisations. En effet, les peuples dits « barbares » dont les Germains, échangent des produits avec des trafiquants romains, notamment des céramiques. Plus largement, l’Empire importe des produits rares, dont l’encens d’Arabie, l’ivoire d’Afrique et la soie de Chine.

Pompéi, l’exemple d’une société qui demeure vulnérable

Or, bien que l’Empire romain se dote d’une stabilité remarquable, sa société n’est pas à l’abri des catastrophes naturelles. Pompéi, située en Italie provinciale, se retrouve rayée de la carte en 79 ap.

J.-C. à la suite de l’éruption du Vésuve. Les matières volcaniques se déposent sur les toits des maisons qui, peu à peu, cèdent sous le poids et s’effondrent.

L’air devient irrespirable en raison des particules propagées par le volcan, avant qu’au fil des heures ces dernières obscurcissent le ciel. Cet évènement

Ruines du forum de Pompéi.

cause le déplacement en urgence de 6 000 à 30 000 individus d’après les estimations, qui dès la première éruption décident de s’enfuir en emportant le strict minimum.(6) Cependant, certains restent réticents à partir de chez eux et décident de temporiser en attendant de voir l’évolution de la situation. Le temps qui passe aura raison d’eux suite à une nouvelle éruption qui termine d’entraîner la ville dans des coulées de laves qui ne donnent aucune issue à quiconque pour s’échapper.

La « crise du III e siècle », le déclin à prévoir ?

La « crise du IIIe siècle » marque le passage du Haut-Empire au Bas-Empire, ou l’Antiquité tardive. L’empereur Sévère Alexandre est assassiné, mettant un terme à la dynastie des Sévères à Rome. Ainsi, la période couvrant plus de la moitié du IIIe siècle est le témoin d’une instabilité politique importante. En effet, les empereurs au pouvoir sont principalement des militaires et les peuples germaniques accroissent leur pression sur les frontières de l’Empire. Sur le plan économique, la fiscalité devient de plus en plus importante, pesant sur les populations et la production agricole tend à diminuer du fait des nombreux conflits opposant Rome à d’autres peuples. L’Empire parvient à se maintenir en proposant une série de réformes militaires et économiques pour résoudre la « crise du IIIe siècle », mais l’Empire est déjà entré dans une longue phase de déclin.

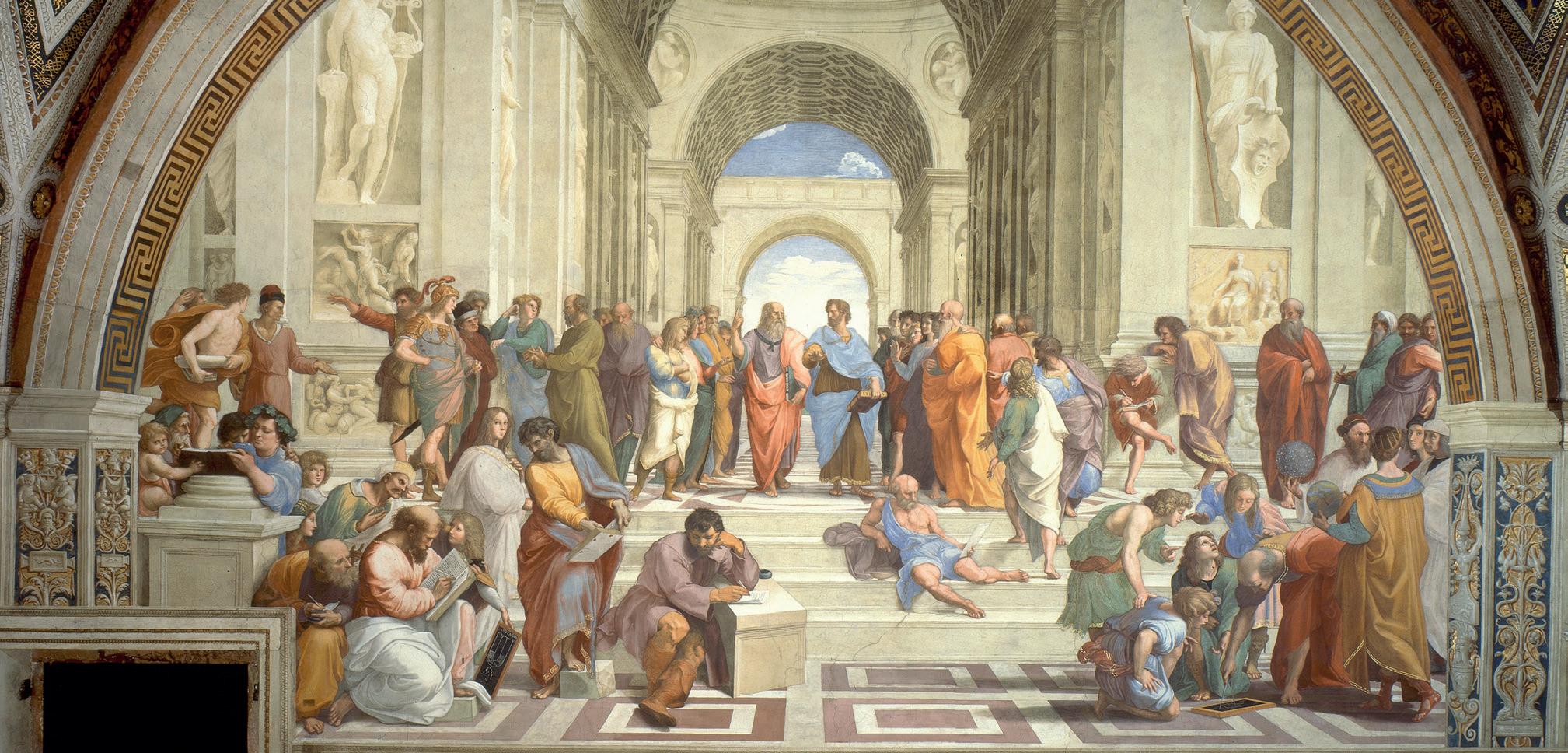

L’École d’Athènes, fresque de Raphaël, 1511, 550 x 770 cm, salles Raphaël, Palais Apostolique, Cité du Vatican.

L’histoire de l’Empire romain est connue dans la culture populaire en grande partie pour ses prouesses militaires. Ces dernières ont permis aux différents empereurs d’étendre toujours plus leur influence au sein de la mer Méditerranée puis au large des côtes réparties en Europe, dans le Proche-Orient et dans le nord du Maghreb actuel. Pourtant, le peuple qui compose cette puissance de l’Antiquité s’avère moins connu, et la population ne forme pas un bloc uni où toute personne porterait le même statut au sein de la société.

La société romaine est dominée par les patriciens, des hommes citoyens de l’Empire qui sont nés dans des familles appartenant à la haute bourgeoisie de cette période, et qui ont la possibilité d’influencer les politiques publiques, économiques et militaires des territoires administrés par Rome.

Cette classe sociale crée une fracture nette avec la plèbe, à l’influence amoindrie au sein de la société par rapport à la classe supérieure. Mais à quoi ressemble le quotidien des plébéiens ?

Quel sort la société réserve-t-elle aux femmes ? Quelle est la condition des esclaves ? Comment le

Les patriciens et les plébéiens

peuple est en mesure d’influencer les décisions de l’empereur ? Des contestations générales contre le pouvoir politique ont-elles eu lieu ?

Le quotidien d’un plébéien

Les plébéiens sont généralement impliqués au cœur de la vie économique de l’Empire romain. Beaucoup d’entre eux pratiquent des métiers liés au monde de l’artisanat et du commerce.

Cependant, même si certains arrivent à faire richesse dans leurs milieux respectifs, ces

Les patriciens (du latin patricius, dérivé de pater qui signifie « père ») sont des familles aristocrates qui ont une influence dans la vie politique et économique de Rome. Selon la tradition, il s’agit de cent familles qui ont été choisies par le premier roi de Rome, Romulus (771 av. J.-C.-716 av. J.-C) puis par ses successeurs pour former le Sénat, une institution politique centrale au temps de la République romaine.

Quant aux plébéiens (du latin plebs, plebis), ce sont par définition les individus ne faisant pas partie de l’aristocratie romaine. Leur origine et la connotation péjorative du mot prend source dans un refus d’un groupe d’individus de défendre la ville de Rome face à la possibilité d’une guerre en 494 av. J.-C. Pourtant, la cité est nouvellement encadrée par la République, et un des devoirs du citoyen est de protéger sa ville.

derniers ne sont toujours pas considérés comme appartenant à la catégorie supérieure, puisqu’ils ne sont pas nés en son sein. Ils n’ont donc pas d’influence particulière sur la vie politique de l’Empire. Pour le cas des citoyens les plus pauvres qui n’arrivent pas à dégager des revenus suffisants pour nourrir leur famille, ils survivent grâce à la charité des patriciens.

De plus, les plébéiens vivent couramment dans les insulaes, des immeubles romains implantés dans les villes et faisant au mieux six étages : ils répondent à l’accroissement démographique que connaît l’Empire romain après l’instauration par l’empereur Auguste (63 av. J.-C.-14 ap. J.-C.) en 27 avant J.-C. d’un processus de pacification des peuples nommé Pax Romana. Les individus plus riches s’installent dans les étages inférieurs tandis que les plus modestes vivent sous les toitures des bâtiments. Cependant, ces derniers sont souvent en mauvais état : des incendies et des effondrements fréquents sont à déplorer. Toutefois, la société romaine fait de la santé publique une priorité, et mise sur la propreté des individus en installant des thermes et des latrines partout en ville : un bon citoyen doit être propre. Les thermes sont considérés comme des espaces publics. Ceux gérés par l’État sont la plupart du temps gratuits, même si le tarif peut augmenter en fonction des services disponibles qui accompagnent chaque usager. Si parfois les thermes possèdent deux salles distinctes pour les femmes et les hommes, des horaires d’utilisation

Vestales, peinture de Ciro Ferri, XVII e siècle, Galerie Spada de Rome.

sont dédiés pour chaque sexe par soucis de nonmixité. Les latrines sont des espaces publics où les personnes se rendent pour aller faire leurs besoins. Les couches populaires de l’Empire n’ont pas leurs habitations reliées aux réseaux d’égouts des villes, ce qui les oblige à fréquenter ces espaces. Bien que ces lieux soient utilisés à des fins d’hygiène et de santé corporelle, les thermes et latrines représentent comme tout espace public de l’Empire un lieu d’échanges. Les individus peuvent réaliser des négociations marchandes, mais aussi discuter des affaires politiques, économiques et sociales.

Les femmes, marginalisées et pourtant centrales

Les femmes ne rentrent pas dans la catégorie sociale des plébéiens. Elles ne sont pas des citoyennes, et donc n’ont aucune chance de pouvoir participer à la vie politique de l’Empire. Ainsi, elles sont complètement soumises à leur mari, et sont complètement intégrées au cadre familial encouragé par Rome. De plus, elles ne décident pas d’épouser un homme précis : les mariages sont organisés entre les familles de manière à maintenir la stabilité dans la descendance. Leur devoir en tant que mère de famille est principalement d’entretenir le foyer familial. En cas de problèmes au sein des mariés comme l’absence de plus de trois jours de la femme dans le lit conjugal, l’homme peut demander sans le consentement de son épouse la répudiation (le divorce) de cette dernière.

Or, certaines femmes célibataires s’impliquent dans des activités liées à la prostitution puisque cette dernière n’est pas condamnée par la loi, mais est réprimée moralement en cas d’abus. Il était en effet mal perçu que les désirs de la femme prennent le dessus sur son mari qui se doit d’entretenir sa virilité qui est exigée par la société romaine.

Pourtant, cette conception de ce que doit être une femme n’empêche pas les Romains de respecter et de vénérer les déesses de leur religion, comme Rhéa Silvia qui est la mère des fondateurs légendaires de Rome, Rémus et Romulus. Il y a également une grande considération des individus

17 HISTO’MAG #2

pour Cornelia Africana (189 av. J.-C.-100 av. J.-C) : elle est la mère de Tiberius (162 av. J.-C.-133 av. J.-C) et Caius Gracchus (154 av. J.-C.-121 av. J.-C), deux hommes qui ont l’ambition de réformer le système social de la République romaine. Enfin, des jeunes filles à Rome peuvent être choisies pour devenir une prêtresse au service de la déesse du foyer, de la fidélité et du feu nommée Vesta pour une durée de 30 ans, à condition qu’elles n’aient jamais eu de rapport sexuel, ce sont les Vestales. La femme n’est donc pas libre : elle est assujettie par l’homme dans ses rôles sociaux et sexuels. Mais la représentation de figures féminines dans les histoires qui véhiculent de générations en générations montrent qu’elle a une certaine place dans la société romaine. Elle doit assumer un rôle de messagère des usages et des codes moraux de son temps. L’image de ce que doit être le peuple est véhiculée par des femmes telle que Tanaquil qui pousse son mari Tarquin l’ancien (616-575 av. J.-C.) sur le trône de Rome, alors qu’il s’agît d’un individu d’origine étrusque.

Le peuple étrusque

Les étrusques sont un peuple de la péninsule italienne ayant existé du IXe siècle au Ier siècle av. J.-C, avant d’être vaincu par Rome en 264 av. J.-C. puis absorbés petit à petit par les effets du brassage culturel dû à l’expansion de la République.

La présence d’esclaves est déjà monnaie courante au temps de la République romaine. Pendant la période impériale, près d’un tiers des leurs composent la société romaine. Ils n’ont aucun droit, et sont employés par les familles dans les cultures de céréales, dans l’industrie minière, dans le transport de marchandises, dans la construction de bâtiments publics ou encore dans l’éducation si ces derniers sont cultivés. Dans le cas où les esclaves sont considérés comme des membres de la famille ils peuvent recevoir le pécule, un revenu versé par le propriétaire. Il s’agit d’une des clés possibles pour qu’un

individu asservi obtienne sa liberté. Cependant les croyances communes poussent à croire que les arènes où combattent les gladiateurs sont un endroit où les esclaves peuvent facilement gagner leur libération. La fait est qu’il s’agit plutôt d’une pratique rare, qui n’est réalisable que grâce à des familles extrêmement riches et qui veulent bien prendre en charge les coûts importants demandés pour la formation et l’entretien d’un seul individu.

Comme les combats de gladiateurs, le pécule est versé de façon rarissime aux esclaves. Si par miracle un de ces derniers arrive à obtenir sa liberté, il doit prendre le nom de son ancien maître. Cependant, il n’est pas garanti qu’il puisse subvenir entièrement à ses besoins. N’ayant pas d’argent, il est probable qu’il continue à s’enfoncer dans des conditions très précaires.

Sous l’Empire, la condition des affranchis tend timidement à s’améliorer. Des anciens esclaves de l’empereur Claude (10 av. J.-C-54 ap. J.-C) comme Polybe (Ier siècle av. J.-C.) ou Narcisse (Ier siècle av. J.-C.) sont effectivement affranchis de l’administration impériale. Mais malgré leur fortune et leur influence importante, ils restent complètement soumis aux décisions de l’empereur.

Enfin, il est important de rappeler que l’esclavagisme n’est pas une pratique remise en cause au sein de la société romaine. La diffusion de la philanthropie dans les couches supérieures de la société romaine n’a pas vraiment eu d’influence sur la condition des esclaves. Des personnalités du monde antique comme le sénateur et philosophe romain Sénèque (4 av. J.-C-65 ap. J.-C) ou l’empereur romain Marc-Aurèle (121-180 ap. J.-C) qui sont réputés pour tenir des principes liés à la compassion entre les Hommes n’envisagent pas la fin du statut d’esclave.

Le système politique ne permet pas une représentation directe de toutes les couches sociales. De plus, les traitements placent les esclaves face à un désespoir ambiant. Ce sont des vecteurs qui tendent à renforcer les révoltes,

les individus étant poussés par une volonté de gagner en droits et en reconnaissance. Une des contestations notables a lieu entre l’an 66 et 74 après J.-C. Elle se forme dans la région romaine de Judée, au Levant. Plusieurs problèmes déclenchent les colères des populations autochtones. Tout d’abord, la population judéenne doit choisir entre deux possibilités : trouver rapidement du travail en tant que paysan par exemple, ou devenir esclave. De plus, les habitants de la région ne supportent pas la double pression exercée par l’autorité romaine et par des Grecs installés dans la même zone : les deux ethnies sont sujettes depuis longtemps à des rivalités qui remontent à la période d’expansion de la civilisation grecque (IVe -IIIe siècle av. J.-C.). Enfin, l’alphabétisation de certains individus dans la population tend à renforcer les exigences du peuple contre le pouvoir impérial, et affiche de plus en plus la volonté de gagner en autonomie. Les combats mènent à la défaite des contestations populaires, et environ 110 000 Judéens sont massacrés.(7) Les survivants sont massacrés ou forcés à devenir esclaves.

L’empereur au sein d’une organisation politique inégalitaire

Le système à l’apogée de l’Empire romain est fondé par l’empereur Auguste. Le souverain concentre des pouvoirs suprêmes en matière de politique civile et militaire. Il nomme des nouveaux membres au Sénat parmi d’anciens magistrats et des citoyens éminents qui se chargeront de nommer les gouvernements qui gèrent les provinces sénatoriales. L’empereur nomme également les gouverneurs des provinces impériales, commande l’administration romaine, et dirige l’armée entière. Rome est donc gérée selon une administration territoriale complexe mêlant l’empereur, le Sénat et les gouvernements locaux.

L’Histoire de l’Empire romain ne se résume pas qu’à ses aspects militaires. La population de ce vaste territoire est composée en plusieurs groupes qui pour la plupart d’entre eux cherchent à subvenir à leurs besoins essentiels (manger, boire, se loger). Les plébéiens, des citoyens qui par leurs activités font vivre l’économie du

Le siège et la destruction de Jérusalem par les Romains sous le commandement de Titus, 70 ap. J.-C., peinture à l’huile sur toile de David Roberts, 1850, collection privée.

territoire, vivent le plus souvent parqués dans des habitations fragiles elles-mêmes situées dans des villes très peuplées. Mais malgré tout, l’hygiène n’est pas négligée par les masses, que cela soit pour faire ses besoins ou se laver le corps. Du côté des femmes, les droits sont inexistants. Même si les histoires qui font état de la puissance convaincante de la femme pour répandre les bons codes moraux, elle est dans la réalité soumise à sa famille et ensuite à son mari. Certaines sont soumises de manière intense à la sexualité de l’homme en pratiquant des actes de prostitution. Les esclaves, eux, ont encore moins de chances de devenir libres. Malgré les revenus distribués par son propriétaire et les rares combats dans les arènes, un esclave qui obtient par miracle une libération de sa servitude reste fragile et est encore dépendant d’une famille pour espérer survivre. D’ailleurs, ce système n’est pas remis en cause, même par ceux qui prônent l’amour des Hommes.

Cette soumission forcée pousse certains peuples de l’Empire à se révolter dans l’espoir de gagner des conditions de vie meilleures. Mais quand les tensions se font ressentir dans les divers pans de la vie quotidienne et que les révoltes éclatent, celles-ci sont pour la plupart du temps écrasées par un pouvoir inégalitaire à Rome.

Outre les célèbres combats de l’Empire, c’est cette mosaïque de classes sociales qui fait vivre la société romaine chaque jour sur le plan économique, et qui donne les ressources suffisantes au pouvoir politique pour mener son expansion puis sa politique de stabilisation.

L’Empire romain

Le déclin de l’Empire romain, un processus protéiforme par Cassis

20 HISTO’MAG #2

The Course of Empire : Destruction par Thomas Cole en 1836. Le déclin de l’Empire romain marque la transition entre l’Antiquité et le début du Moyen Âge, bien que cette période soit généralement considérée comme plus significative en Europe de l’Ouest selon les historiens. L’année 476 est souvent citée comme un point de transition majeur dans l’histoire, marquant la fin de l’Empire romain d’Occident et l’abdication de Romulus Augustule. Cependant, ce n’est qu’en 493 que la péninsule italienne est occupée par les Ostrogoths, en conséquence de la campagne de Théodoric Le Grand. Depuis des siècles, les historiens enquêtent sur les possibles causes du déclin de l’Empire romain d’Occident, tels que Montesquieu en 1734. Le philosophe affirme que le déclin de l’Empire est le résultat du despotisme de l’esprit républicain. En 1776, c’est le voltairien Edward Gibbon qui s’appuie sur le christianisme et la diffusion du monachisme comme responsable du déclin de l’Empire. Au XIXe siècle, Thomas Couture rédige Les Romains de la décadence. Dans cette œuvre, il appréhende la décadence des mœurs des Romains. Après la Première Guerre mondiale, Paul Valéry compare la fin de la Grande Guerre comme le déclin du soi-disant « invincible » Empire romain. L’Allemand Oswald Spengler rédige une réflexion du sort tragique de l’Empire au conflit qui a touché l’Europe entière. Le passé est donc utilisé comme justifications des évènements du moment ou dans les choix politiques ou éthiques.

L’Empire romain naît en 27 av. J.-C. avec l’avènement d’Auguste. Auguste ou de sa vraie appellation, Caius Octavius, est le premier empereur romain. Octave est adopté par son grand oncle, Jules César. Après l’assassinat de ce dernier, il devient l’héritier de César après la dissolution du second triumvirat. Il rétablit les institutions républicaines telles que

les prérogatives du Sénat, des magistrats et des assemblées législatives. Il marque ainsi une période de stabilité connue sous le nom de Pax Romana. De plus, Auguste est divinisé comme « fils du divin Jules », il se place au-dessus du reste des hommes. Mais la période de l’Empire est divisée en deux périodes selon les philosophes et historiens : le Haut-Empire,

qui s’étend de -27 à 192, date de l’assassinat du fils de Marc Aurèle, Commode qui abandonne la politique militaire de l’Empire pour une politique de terreur, selon le Sénat, qui ne l’apprécie pas, notamment pour la favorisation des affranchis (esclaves devenus libres) dans l’administration. D’un autre côté, le BasEmpire, de 235 à 476, marqué par la fin de la dynastie des Antonins et le renversement de la dynastie des Sévères. C’est dans cette seconde période, que les potentiels éléments du déclin de l’Empire romain se mettent en place avec la « crise du IIIe siècle ».

Les migrations germaniques, la cause évidente

La fin de l’Empire romain d’Occident est traditionnellement datée de l’année 476 de notre ère, marquée par la déposition du dernier empereur d’Occident, le jeune Romulus Augustule, âgé de 16 ans, par un chef d’origine skire nommé Odoacre. Cependant, cette date est remise en cause car l’Empire existe toujours passée cette date. Les peuples « barbares » prennent la continuité de Rome et les institutions impériales subsistent. De plus, certaines sources indiquent que l’Empire aurait plutôt chuté en 410 de notre ère, à la suite du Sac de Rome par les Wisigoths. Cet événement symbolise la fin de l’Antiquité en Occident. En effet, depuis l’année 395, l’Empire était divisé en deux entités suite au partage réalisé à la mort de l’empereur Théodose Ier Deux empires romains ont alors coexisté : celui d’Occident, avec Rome comme capitale, et celui d’Orient, ayant pour capitale Constantinople.

L’Empire d’Orient parlait principalement le grec et est devenu connu sous le nom d’Empire byzantin

Silique datant de 477, figurant

jusqu’en 1453. Cependant, cette séparation n’a jamais été officielle.

Au IVe siècle, l’existence des peuples germaniques qui menacent de franchir le limes devient observable. Le limes constitue un espace d’échange entre la civilisation romaine, et la civilisation étrangère. Bien que situé en périphérie de l’Empire, le limes ne constitue pas une frontière au sens moderne du terme. Dans l’idéologie romaine, ce qui se trouve hors du limes est désigné comme le barbaricum, un monde composé de peuples slaves, celtes et germaniques non disciplinés. Pour contrer cette menace potentielle, l’empereur Dioclétien lance une politique de défense à la fin du IIIe siècle. Malgré leurs différences culturelles et militaires, des échanges commerciaux sont notés entre les deux civilisations.

Les Wisigoths ont passé un traité avec le pouvoir impérial pour s’installer à Rome (foedus). Cependant, la condition d’un ravitaillement n’a pas été honorée par Rome, ce qui mène à de nombreuses révoltes comme la bataille d’Andrinople en 378. Ainsi, en 410 le chef « barbare » Alaric parvient à rassembler une armée importante, une force de négociation avec Rome. Face aux refus de l’Empire, il ordonne le sac de Rome, mettant en évidence les failles dans la protection des territoires périphériques. En décembre 406, les « barbares » tentent de pénétrer dans le territoire impérial. Les Romains, pour renforcer leur défense, font parfois appel aux peuples dits « barbares », concluant des traités qui engagent ces derniers à protéger le limes en échange de l’hospitalité romaine. Certains Barbares possèdent même des terres foncières appartenant à des membres du Sénat et servent dans l’armée impériale, ce qui leur permet de faire carrière dans l’administration, comme le franc Arbogast, conseiller de Théodose. Ce système contribue à prévenir le démantèlement de l’Empire et à contenir les menaces extérieures. De cette manière, des Goths se convertissent au christianisme, surtout à l’arianisme, une forme modérée. Il s’agit d’une doctrine christologique du début du IVe siècle qui affirme que le Christ est le fils de Dieu, qu’il a été créé par Dieu le Père a un moment donné. Après 450, l’équilibre entre les Romains et les peuples barbares commence à se fragiliser. Ces derniers deviennent l’une des causes majeures de la disparition de l’Empire romain occidental. Leur présence

contribue à l’instabilité politique, notamment après la mort de Valentinien en 455. En l’espace de 21 ans, neuf empereurs se succèdent, principalement en raison de l’intervention des chefs germaniques qui, étant à la tête de l’armée, n’hésitent pas à destituer les empereurs qu’ils jugent incompétents.

Les véritables menaces extérieures

Les Huns représentent une menace constante pour l’Empire romain occidental. Les différentes tribus hunniques attaquent régulièrement l’Empire avant d’être unifiées sous le règne d’Attila vers 459 - 450. Cependant, ce sont les peuples germaniques qui parviennent à repousser les Huns à l’été 451. L’empire d’Attila s’effondre en 469. En 476, l’armée hunnique dirigée par Odoacre se révolte et revendique un statut similaire à celui des États fédérés qui constituent l’Empire romain. Parallèlement, les AngloSaxons se présentent aux frontières du limes. Rome doit alors faire face à des royaumes anglo-saxons, dont les Bretons, qui sont attaqués par les Scots et les Pictes. Malgré ces perturbations, les Romains parviennent à maintenir un cadre juridique et une administration stables.

Une crise interne, responsable de ce déclin

Selon les sources étudiées par les historiens, d’autres facteurs ont également contribué au déclin de l’Empire romain, remontant même à la période républicaine. Parmi ces facteurs, une hypothèse souvent avancée concerne une crise climatique. Selon les données disponibles, entre 530 et 540, une série d’éruptions volcaniques perturbent le climat. La présence accrue de particules dans l’atmosphère diminue la quantité de rayonnement solaire atteignant la surface terrestre. Jean D’Éphèse, un commentateur de l’époque, rapporte en 536 que « le soleil s’est assombri et est resté dans l’obscurité pendant un an et demi, c’est-à-dire dix-huit mois ».(8) Cette situation a eu un impact significatif sur la production alimentaire et ses prix. De nombreuses famines ont sévi dans les territoires de l’Empire à la suite de ces événements climatiques. En plus de la crise climatique, une crise démographique est également susceptible d’avoir contribué au déclin de l’Empire romain. Menacés par les invasions des

et ses hordes envahissent l’Italie et les Arts, Eugène Delacroix, Peinture à l’huile sur plâtre, entre 1843 et 1847, conservée au Palais Bourbon.

peuples barbares, les Romains ont perdu confiance en leur sécurité. Cette situation a conduit à une baisse de la natalité dans les cités romaines. Par conséquent, le nombre d’adultes en âge de travailler la terre ou de servir dans l’armée, des ressources essentielles à une époque où elles étaient cruciales, a diminué. Au IVe siècle, de nombreuses terres sont retournées à l’état de friches, notamment les terres à blé d’Égypte, d’Afrique du Nord et de Sicile, qui avaient constitué l’essentiel du potentiel alimentaire des Romains pendant des siècles.

En outre, des élites romaines ont été la cible d’assassinats. Dans l’opinion publique romaine, ces événements étaient souvent attribués aux empereurs considérés comme « fous ». Cependant, les spécialistes estiment que la population romaine entre le Ier et le IVe siècle de notre ère n’a pas connu une diminution significative, et que la démographie de l’Empire est demeurée relativement stable. Il est toutefois possible que la présence croissante des peuples barbares ait influencé les données démographiques, en brouillant quelque peu les statistiques à travers le mélange des populations.

Le partage de l’empire, le début de la fin

À la mort de Théodose en 395, ses deux fils prennent le pouvoir. L’Empire est officiellement partagé en deux ensembles : Honorius est placé à la tête de l’Empire d’Occident et Arcadius à celle de l’Orient.

Bien qu’ils soient déjà Auguste, une distinction sacrée reconnue à Octave et ses successeurs par le Sénat romain, ils sont encore jeunes. En réalité, le pouvoir est exercé par le général Stilicon en Occident et par le préfet du prétoire Rufin en Orient. Ce n’est pas la première fois qu’un tel partage est institué, mais cette fois il revêt un caractère définitif et presque institutionnel. Ceci donne l’impression que deux empires vivent de leur côté, avec leurs capitales respectives, Ravenne pour l’Occident dès 402 et Constantinople pour l’Orient (à partir de 330), bien qu’officiellement, il n’existe qu’un seul Empire et une seule capitale : Rome.

La situation reste difficile, surtout en Occident où Honorius (395-423) puis Valentinien III (423-455) se confrontent à de nombreuses usurpations impériales mais surtout au déferlement des peuples germaniques. En Orient, la situation apparaît nettement plus stable : Arcadius puis son fils Théodose II (408-450) développent Constantinople. La mort de Théodose II (450) puis celle de Valentinien III (423-455), les petits-fils de Théodose, mettent fin à la dynastie théodosienne. Les femmes de la dynastie occupent alors une place importante : elles sont au cœur des arcanes du pouvoir, qu’elles soient épouses « Augusta », mères, sœurs ou filles. En Occident, Galla Placidia joue ainsi un rôle tout à fait à part. La chronologie de ces deux décennies est très confuse, tant l’instabilité politique est grande. Les troubles des années 455-461 permettent au patricien, Ricimer, d’origine gothique, de s’imposer comme le maître du jeu pour créer les empereurs,

notamment Anthemius (467-472). Brouillés, les deux hommes s’affrontent en 472 mais l’armée de Ricimer est plus puissante : il proclame le sénateur Olybrius comme nouvel empereur. Après la mort de Ricimer, son neveu Gondebaud prend le relai, lui aussi est un patricien. Il est le fils du roi burgonde, Gondioc et devient roi en 480. Il impose sur le trône impérial, Glycerius en 472, mais il n’est pas reconnu par l’empereur romain d’Orient Léon qui impose Julius Nepos en 474. Gondebaud retourne chez les Burgondes, et c’est Oreste, un magister militum, qui s’impose : il dépose Julius Nepos à l’été 475 avant de prendre la fuite en Dalmatie et proclame son propre fils, Romulus, surnommé Augustulus (« petit Auguste ») par les Romains à cause de son âge. Un magister militum signifie « maître des soldats », employé pour les stratèges.

La chute de l’Empire romain est causée par de nombreux événements qui sont encore à approfondir, mais ce déclin contribue à l’essor des royaumes indépendants comme la Neustrie, la Bourgogne et d’autres royaumes barbares qui pratiquent la culture romaine en Occident après la christianisation, et en Orient avec la continuité de l’Empire byzantin. La véritable interrogation est la vraie date de la fin de l’Empire romain en 476 comme l’affirment les historiens ou bien l’an 843 avec le partage de l’empire carolingien qui se dit « héritier de l’Empire romain », ou encore 1453, la chute de l’Empire byzantin ou bien la dernière possibilité, la fin du Saint-Empire romain germanique en 1806. Les historiens ont des difficultés à dater précisément la fin de l’Empire romain. Mais cet Empire « légendaire » a inspiré des prétendants contemporains tels que Napoléon au XIXe siècle ou encore l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste au XXe siècle.

Le missorium de l’empereur de Théodose I er

Le missorium de l’empereur de Théodose I er

Infinite-Quiz est un site web multilingue de quiz en ligne. Retrouvez de nombreuses fonctionnalités telles que la création de quiz avec l’IA, le choix du nombre de questions et même un mode multijoueur. Nos quiz sont tous sur des sujets variés, triés par catégories. Connectez-vous avec Google/Discord pour accéder à des avantages tels qu’un historique de vos quiz joués et commencez à concourir pour être le meilleur !

Site

https://infinite-quiz.com/

Discord

https://discord.gg/zfyaQvwxHK

“J’ai toujours été passionné par l’Histoire et la culture générale et comme j’apprends le développement web, j’ai voulu créer un site web pour que tout le monde puisse apprendre en s’amusant. Merci à ceux qui iront sur le site, j’attends vos retours !“

Shiido - Infinite-Quiz

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono • Bannière web • Plan et Dessin vectoriel • Retouche photo • Montage photo

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono • Bannière web • Plan et Dessin vectoriel • Retouche photo • Montage photo

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono • Bannière web • Plan et Dessin vectoriel • Retouche photo • Montage photo

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono • Bannière web • Plan et Dessin vectoriel • Retouche photo • Montage photo

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono • Bannière web • Plan et Dessin vectoriel • Retouche photo • Montage photo

L’Empire ottoman était l’un des empires les plus influents d’Europe durant près de 200 ans. À son apogée, il s’étend de Budapest à la Mecque, et d’Oran à Bagdad, contrôlant un vaste territoire sur trois continents et intervenant dans les affaires économiques, politiques et diplomatiques de l’Europe. Cet « âge d’or ottoman » est à son sommet durant le règne de Soliman dit « le Magnifique » entre 1520 et 1566. À cette époque, son économie prospère, sa position stratégique, son influence culturelle et religieuse, font de l’Empire ottoman un des modèles de société les plus prospères de l’histoire. Cependant cet empire, aussi vaste et puissant soit-il, finit par sombrer petit à petit dans un déclin de 400 ans qui mène à sa fin en 1922.

La fin de « l’âge d’or

Après la mort de Soliman, l’Empire immense qu’il a créé se voit fragilisé, il stagne voire perd du territoire : l’Autriche expansionniste s’octroie la Hongrie et la Croatie, tandis que la Russie adjacente convoite la Crimée et la Moldavie. Pendant près de cent ans, les puissances frontalières de l’Empire maintiennent une pression constante. La situation économique est également alarmante : la perte du territoire mène à des pertes d’impôts, la population reste principalement rurale, des particuliers européens investissent à leur compte dans l’Empire. De plus, l’industrialisation est retardée dans certains villes comme Jérusalem.

La légitimité diplomatique de l’Empire sur la scène internationale est remise en question, et se voit même parfois exclu complètement des affaires occidentales. La politique intérieure de la Sublime Porte est fragile et caractérisée par un éloignement grandissant entre le Sultanat basé à Constantinople et les provinces éloignées. Ces raisons, internes et externes, font que le sultan perd de plus en plus d’influence, dans le théâtre diplomatique, dans ses villes et dans ses provinces. Des révoltes contre le Sultanat éclatent, à commencer par la révolte militaire des Spahis à Constantinople en 1603. Un corps d’armée accroît également son influence :

les janissaires. Il s’agit d’un corps d’armée d’élite du Sultanat, qui se crée en prélevant un prisonnier de guerre sur cinq, et par le système de la devchirmé, ou « ramassage » de jeunes enfants dans les familles chrétiennes des Balkans. Ces derniers sont élevés en milieu turc et musulman en Anatolie. Les janissaires sont aussi constitués dans les postes de commandement par les fils de grandes familles ottomanes voulant affirmer leur présence au sein de l’Empire. Ce corps s’impose progressivement comme un contrepouvoir conséquent qui continue à fragiliser le pouvoir du sultan pendant des siècles.

Selim III accède au pouvoir en 1789 et prend conscience de l’urgence de moderniser le pays. Ce dernier commence tout d’abord par se réaffirmer auprès des nations européennes en mettant fin, dès son accession au trône, à la guerre entre l’Empire, la Russie et l’Autriche, par le traité de Sistova en 1791 et celui de Iasi en 1792. Il refuse également de s’intégrer à la guerre de la Première Coalition contre la France révolutionnaire afin de se concentrer sur la modernisation intérieure et préserver la paix. Il s’inspire de l’Occident dans les domaines technologique, administratif, économique,

fiscal et surtout militaire. La Nizam-i Djedid ou « organisation nouvelle » s’opère dès 1794 : l’armée ottomane engage des officiers européens, plus particulièrement français, pour participer à sa modernisation ainsi que celle des janissaires.

Même si militairement la modernisation de l’armée s’avère être un succès, on ne peut pas en dire autant de la réforme de son commandement. De plus, la situation sociale et politique s’aggrave. L’Empire s’endette toujours plus et certaines de ses institutions échouent. Les aghas, chefs militaires locaux, avaient souvent un pouvoir considérable dans les provinces. Beaucoup d’entre eux utilisaient leur position pour extorquer de l’argent et des ressources aux populations locales. Également, de nombreux fonctionnaires locaux, y compris les gouverneurs provinciaux (valis) et les collecteurs d’impôts (multezims), étaient souvent corrompus et plus intéressés par l’enrichissement personnel que par le service de l’Empire. Ainsi, les réformes semblent donner l’effet inverse que ce qu’espérait Selim III. Il a en effet cherché à centraliser

le pouvoir pour renforcer l’État mais les institutions locales et provinciales ont résisté à ces efforts. Les gouverneurs provinciaux et les autorités locales ont souvent agi de manière autonome, affaiblissant l’autorité centrale et contribuant à une méfiance des populations vis-à-vis du Sultanat.

En 1807, les janissaires organisent une révolte, mécontents de leur place secondaire au sein de l’armée. Ils sont soutenus par les nobles et les Oulémas, des chefs religieux opposés à l’occidentalisation menée par Selim III, qui est déchu de ses fonctions la même année. Son cousin Moustapha IV arrive au pouvoir mais se fait exécuter un an après. Finalement, Mahmoud II hérite du Sultanat et d’un Empire déchiré de l’intérieur et de l’extérieur. Les sultans qui se succèdent entrent alors dans un combat entre conservateurs et réformateurs.

Mahmoud II applique les Nizam-i Djedid à l’artillerie, ce qui pousse les janissaires à se révolter une nouvelle fois. Les gradés ou familles proches sont exécutés ou envoyés en exil dans les provinces éloignées tandis que le sultan reprend son influence dans les sphères de pouvoir militaires.

Or, à l’extérieur, les défaites s’enchaînent. La régence d’Alger et la Grèce sont perdues en 1830, et les premières guerres d’indépendance égyptienne éclatent en 1831. Abdülhamid Ier, le fils de Mahmoud II, lance les Tanzinats (réformes) avec, entre autres, la centralisation du pouvoir, la fin sur papier (mais non définitivement) de l’esclavage pratiqué dans le cadre de la traite des noirs au Moyen-Orient, la création de la banque nationale, l’égalité pour les femmes, l’égalité entre musulmans et non musulmans et enfin, le renforcement de la légitimité du Sultanat en tant que chef spirituel de l’Islam. Le but de ces réformes est d’abord de créer un « Empire nouveau », en avance sur son temps mais aussi de conserver le pouvoir religieux. Les tanzimats sont ainsi un compromis entre conservateurs et réformateurs. De plus, 27

Portrait de Mahmoud II, sultan ottoman entre 1808 et 1839.Déclin et chute de l’Empire ottoman de 1566 à 1924

l’objectif d’une politique égalitaire est de créer un sentiment d’appartenance à l’Empire sans distinction de l’ethnie ou de la province. Ce processus est appelé « ottomanisme ». Entre 1853 et 1856, la guerre de Crimée éclate contre la Russie pour reprendre le contrôle de la péninsule. C’est une victoire due presque uniquement au soutien français et anglais, car quelques années plus tard, la Crimée est à nouveau perdue. Les échecs diplomatiques et militaires s’enchaînent et l’Empire est surnommé « l’homme malade de l’Europe » par la lettre de Nicolas Ier, empereur russe à destination de son ambassadeur britannique en 1863. Le temps des réformes continue en 1876 avec la constitution de l’Empire signé par le sultan Abdülhamid II, qui met notamment en avant le pouvoir religieux. La même année, l’Empire perd une partie des Balkans. Un nouveau parti politique nationaliste turc nommé « les Jeunes Turcs » apparait en 1889 avec une politique nationale et militariste forte.

L’ottomanisme est un échec. Le projet de rendre l’identité turque universelle échoue et mène de surcroît à la montée des nationalistes grecs en Crète, chrétiens des Balkans, et à la perte de la Tunisie qui tombe du côté des puissances coloniales françaises et britanniques. De plus, les Russes avancent de plus en plus au Nord. Aussi, le sionisme de Theodor Herzl apparaît soutenu par la France et l’Angleterre pour affirmer l’occidentalisation de la Palestine au profit de la création d’un foyer national juif.

Le sultan compte alors sur l’indépendance et la perte des provinces non musulmanes pour faire basculer l’Empire dans une dérive plus théocratique où le sultan, en tant que calife, concentre la majeure partie des pouvoirs religieux et politiques. L’inauguration du chemin de fer du Hedjaz entre La Mecque et Damas en 1908 est un symbole de la volonté d’affirmer son pouvoir.

En 1908, les Jeunes Turcs organisent un coup d’État pour rétablir la constitution de 1876 ainsi qu’un régime monarchique dans l’Empire. Il s’agit du début d’une période de véritable chaos politique : le sultan est suspendu de ses fonctions, les conservateurs refusent de faire des réformes, et le parti des Jeunes Turcs ne sait pas encore comment prendre le pouvoir. Entre 1908 et 1909, la guerre civile éclate, et Mehmed V hérite du trône mais ne possède aucun pouvoir.

Les Jeunes Turcs proclament ainsi une monarchie constitutionnelle nationaliste, avec une politique identitaire xénophobe au profit de l’identité turco-musulmane.

Les guerres balkaniques commencent en 1912 entre les chrétiens des Balkans et le nouveau régime militariste. Au même moment, Enver Pacha, chef du parti, rompt les relations avec la France et le Royaume-Uni au profit de l’Allemagne.

Même si l’Empire est une puissance secondaire, elle est un poids stratégique et militaire important du fait de son contrôle du canal de Suez et du détroit du Bosphore. Malgré cela, les Turcs sont défaits au Caucase dès 1914 par les Russes. Le gouvernement accuse alors la nation arménienne, ethnie chrétienne orthodoxe importante de Turquie, de trahison envers l’Empire. Les Jeunes Turcs entreprennent alors un génocide sanglant envers les Arméniens, qui sont déportés dans le désert ou tout simplement fusillés. Cet épisode mène à la mort d’entre 1,2 et 1,5 millions d’arméniens.(9)

En mars 1915, les Ottomans gagnent la plus grande bataille de la guerre à Gallipoli contre les Alliés (Français, Anglais, Australiens et Néo-Zélandais). Cependant, cette victoire ne fait pas basculer le sort de la guerre en leur faveur. En effet, l’Opération Sykes Picot menée par les Anglais et les Français prévoit le partage des restes de l’Empire après la guerre, du sud de l’Arabie jusqu’au sud de la Turquie actuelle. De plus, Hussein Ben Ali, émir de la Mecque, appelle les Arabes

1914, forces ottomanes s’apprêtant à attaquer le canal de Suez, photographie, Librairie du Congrès.

opprimés à se soulever contre l’Empire. Ces derniers sont soutenus par les Alliés qui y envoient des soldats comme Lawrence d’Arabie.

L’Empire capitule quelques jours avant la fin de la guerre, à bout de souffle, le 30 octobre 1918.

Le traité de Sèvres décide du sort de l’Empire : le Liban, la Syrie, et le sud de l’Anatolie passent sous contrôle français, l’Irak et la Jordanie reviennent au Royaume-Uni, un État temporairement arménien est créé avant de rejoindre l’URSS, et les Grecs prennent possession de la partie occidentale de l’Anatolie. Cette dernière est alors sous le contrôle des Européens. En réaction, Mustapha Kemal Atatürk prend la tête de l’Assemblée et mène la guerre d’indépendance turque qui a pour but de repousser les Européens hors du territoire national. Les Turcs l’emportent et signent le traité de Lausanne de 1923, garantissant l’armistice et le départ des Européens d’Anatolie. Ainsi, plus d’un million de réfugiés grecs quittent la Turquie, soit un cinquième de la population grecque.(10)

En 1924, la République de Turquie, laïque à majorité musulmane, est proclamée. Il s’agit de la fin de l’Empire ottoman, qui aura été bousculé, réformé, étendu au cours des siècles qu’il a vécu.

Félicien Kabuga, né en 1935, est une figure marquante de l’histoire récente du Rwanda, connu pour son implication dans le génocide rwandais de 1994. Cette tragédie, l’une des plus sombres du XXe siècle, a vu la mort d’environ 800 000 personnes, principalement des Tutsis mais aussi des Hutus modérés, en seulement 100 jours.(11) À la fin du XXe siècle, la population rwandaise est composée à 85% de Hutus et à 15% de Tutsis.(12) Cependant, les Tutsis sont une minorité plus riche, qui avait été menée au pouvoir par la colonisation, que la majorité Hutu. La décolonisation voit les Hutus arriver au pouvoir, soutenus par la Belgique, pays qui a colonisé le Rwanda. Les Tutsis n’étant plus au pouvoir, ils deviennent victimes d’un apartheid. Face à des Hutus très extrémistes ayant la volonté de détruire les Tutsis, le président Juvénal Habyarimana a souhaité s’opposer à cette décision, ce qui a provoqué un attentat contre son avion, perpétré par ses alliés Hutus. Sans président pour s’opposer au génocide, celui-ci peut avoir lieu. Kabuga, homme d’affaires prospère et influent, est souvent cité comme l’un des principaux financiers et instigateurs du génocide. Des décennies plus tard, son arrestation marque un moment clé dans les efforts internationaux pour rendre justice aux victimes du génocide.

Antérieurement aux événements du 7 avril au 17 juillet 1994, Félicien Kabuga avait accumulé une fortune considérable dans divers secteurs, notamment l’agriculture, l’immobilier et la radiodiffusion. Il était reconnu comme l’un des hommes les plus riches et les plus influents du Rwanda, ayant des liens étroits avec le pouvoir politique et en particulier avec le parti au pouvoir avant et pendant le génocide : le MRND (Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement).

Kabuga est accusé d’avoir joué un rôle central dans la planification et le financement du génocide rwandais. En effet, il aurait financé des milices extrémistes Hutus, notamment les Interahamwe, en leur fournissant des armes et des uniformes. De plus, il est accusé d’avoir utilisé sa station de radio, la RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines), pour diffuser une propagande haineuse incitant au meurtre des Tutsis et des Hutus modérés. La RTLM a été un outil crucial dans la mobilisation des masses pour participer au génocide, utilisant des discours de haine et des appels explicites à la violence.

La fuite et la cavale

Après le génocide et la prise de pouvoir par le Front Patriotique Rwandais (FPR), Kabuga s’est enfui du Rwanda. Sa cavale a duré plus de deux décennies, pendant lesquelles il a réussi à échapper à la justice en utilisant de fausses identités et en se déplaçant à travers plusieurs pays. Malgré les efforts internationaux pour le localiser et le capturer, notamment par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) et plus tard par le Mécanisme pour les Tribunaux Pénaux Internationaux (MTPI), Kabuga a réussi à rester introuvable.

Son arrestation et son procès

Le 16 mai 2020, Félicien Kabuga est arrêté près de Paris, en France, après des années de traque internationale. Sa capture a été saluée comme un pas important vers la justice pour les victimes du génocide rwandais. Extradé vers La Haye pour être jugé par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), Kabuga fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont génocide, complicité de génocide, et incitation directe et publique à commettre le génocide. Son procès est très attendu, tant par les survivants et les familles des victimes que par la communauté internationale. Il s’agit d’un moment crucial pour la justice et la réconciliation au Rwanda. La

procédure contre Kabuga est également significative en ce qu’elle souligne l’engagement continu de la communauté internationale à poursuivre les auteurs de génocide, quel que soit le temps écoulé depuis leurs crimes.

La trajectoire de Félicien Kabuga, de son implication présumée dans l’orchestration du génocide rwandais à son arrestation, est un rappel poignant des atrocités commises et de l’importance cruciale de la justice dans la guérison d’une nation.

La longue période de cavale de Félicien Kabuga, qui a duré plus de 26 ans, soulève des questions sur la complexité et les défis inhérents à la poursuite des criminels de guerre à l’échelle internationale. Après tant d’années, son arrestation témoigne non seulement de la persévérance des enquêteurs et des organismes de justice internationale, mais aussi des avancées technologiques et de la coopération mondiale en matière de lutte contre l’impunité. La capacité de Kabuga à vivre sous de fausses identités et à se déplacer à travers différents pays sans être détecté pendant si longtemps met en lumière les lacunes et les obstacles du système juridique international.

L’impact de l’arrestation de Kabuga va au-delà de son cas personnel et touche à la question plus large de la réconciliation et de la mémoire collective au Rwanda. Pour les survivants du génocide et les familles des victimes, la capture de Kabuga représente une étape cruciale dans le long processus de guérison et de quête de justice. Elle envoie un message puissant concernant la portée de la justice internationale et l’importance de rendre des comptes, même des décennies après les faits. Cela réaffirme l’engagement de la communauté internationale à traquer les fugitifs accusés de crimes contre l’humanité, renforçant ainsi le principe de responsabilité.

Par ailleurs, le procès de Kabuga est un moment clé pour le système de justice pénale internationale. Il met en lumière les défis liés au jugement de crimes de cette ampleur, notamment la collecte de preuves, la préservation des témoignages des survivants et des témoins, ainsi que la complexité juridique de tels procès. Ce procès offre également l’opportunité de documenter de manière exhaustive les mécanismes du génocide, contribuant ainsi à la compréhension historique et à la prévention de futurs crimes contre l’humanité.

En outre, le cas de Kabuga nous interroge sur l’importance de l’éducation et de la mémoire collective dans la prévention des génocides. La diffusion de la haine et la manipulation des masses, comme celles orchestrées par la RTLM, rappellent la nécessité d’une vigilance constante contre la propagande et les discours de haine. La communauté internationale, ainsi que chaque société individuellement, doit œuvrer pour promouvoir la tolérance, le respect des droits humains et la compréhension mutuelle afin d’éviter la répétition de telles atrocités.

Un tribunal gacaca, juridiction locale formée par les Rwandais pour punir les auteurs du génocide.

L’arrestation de Félicien Kabuga constitue un chapitre important dans l’histoire du Rwanda et dans les annales de la justice internationale. Elle symbolise la persistance de la quête de justice et souligne l’importance de la responsabilité, de la mémoire et de l’éducation dans la construction d’un avenir où de tels crimes contre l’humanité ne se reproduiraient plus. La poursuite de la justice pour les victimes du génocide rwandais continue d’être une source d’espoir pour une paix durable et la réconciliation au Rwanda et dans le monde.

“En préservant la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, nous nous efforçons de préserver la paix“

"En préservant la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, nous nous efforçons de préserver la paix"

Dossier de presse

Dossier de presse Their memory, c’est quoi ?

Histoire, missions, projets Their memory, c’est quoi ?

Histoire, missions, projets

Figure emblématique de l’Europe tumultueuse du XXe siècle, Benito Mussolini émerge comme l’un des leaders les plus ambitieux et controversés de son époque. Chef du parti national fasciste, Mussolini gouverne l’Italie de 1922 à 1943 avec une poigne de fer, aspirant à transformer la restauration nationale pour recréer la grandeur d’un Empire romain moderne. Cette ambition se manifeste non seulement dans sa politique intérieure, mais aussi dans ses agressives campagnes expansionnistes, qui visent à établir l’Italie comme une puissance prééminente sur la scène mondiale. En invoquant l’héritage impérial de Rome, Mussolini cherche à inspirer un renouveau culturel et spirituel parmi les Italiens, tout en légitimant son régime autoritaire. Son règne, marqué par une propagande intense et une répression brutale, illustre une ère où l’histoire ancienne est utilisée comme un outil pour forger une identité nationale moderne, avec des conséquences durables pour l’Italie et le monde entier. Cet article se penchera d’abord sur l’idéologie et la propagande caractéristiques du fascisme italien sous la direction de Mussolini. Ensuite, nous explorerons les ambitions impérialistes de Mussolini et l’expansion de l’Italie qu’il a orchestrée, pour finalement aborder sa chute et l’héritage laissé par son régime.

Idéologie et propagande

Le fascisme, sous la houlette de Benito Mussolini, émerge en Italie dans un climat tendu tant sur le plan économique que politique, après la Première Guerre mondiale. Le fascisme se présente comme une voie intermédiaire entre le capitalisme libéral et le socialisme, rejetant à la fois la démocratie libérale et la lutte des classes marxiste. Cette idéologie prône une société totalitaire dans laquelle l’État intervient dans tous les aspects de la vie, s’appuyant sur un nationalisme fervent ainsi qu’un retour

aux valeurs traditionnelles. Ces valeurs incluent la prédominance de la masculinité, confinant les femmes à des rôles maternels, ainsi que le respect rigoureux de l’autorité et une forte conformité culturelle. Le fascisme appelle également à l’unification sous un leader charismatique, celui-ci est tout trouvé en la personne du Duce. Mussolini s’est méticuleusement construit une image de leader infaillible et messianique, nécessaire au rétablissement de la grandeur de l’Italie antique. S’inspirant de l’imagerie impériale romaine, il est souvent représenté en uniforme paré des symboles de la Rome antique, tels que le faisceau de licteur afin d’établir un lien symbolique avec les empereurs romains. Les grands rassemblements publics, qui rappellent les triomphes de l’époque romaine, sont orchestrés pour renforcer son image, tout en suscitant à la fois la crainte et l’admiration parmi la population. Ces rassemblements ont pour objectif de montrer la puissance du régime et à consolider le culte de la personnalité autour de Mussolini.

Blason du Parti National Fasciste italien.

La propagande est omniprésente sous le régime fasciste, s’infiltrant dans tous les médias : films, journaux, et émissions de radio. Ces outils servent à glorifier Mussolini et à promouvoir les valeurs fasciste de force, d’ordre, et de renouveau