LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Le Dossier

Le XIXe siècle, l’ère industrielle Philippe de Gaulle

Retour sur une illustre carrière

La Citation

«

La société tout entière

repose sur l’industrie »

Comte de Saint-Simon, un des premiers socialistes.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les dernières semaines ont été très agitées mais, plus que jamais, il était important pour nous de vous proposer ce nouveau numéro. Nous avons choisi d’archiver les trois premiers magazines pour faciliter notre travail, mais tous les articles restent disponibles sur notre site internet gratuitement !

Ainsi, ce numéro est le concentré d’un travail très long, réalisé par une équipe partiellement renouvelée. Tout d’abord, Joseph, qui cosigne cet édito avec moi, est le nouveau Rédacteur en Chef et son travail est d’ores-et-déjà de très bonne qualité. Dans le même temps, Laëtitia nous a rejoint et travaille d’arrachepied pour vous proposer une maquette toujours meilleure ! N’hésitez pas à faire appel à son entreprise Grapao, elle sera très heureuse de vous proposer ses services !

Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de plonger au cœur du XIXe siècle, marqué par l’industrialisation. Vous découvrirez les deux principales phases du processus industriel ainsi que les grands travaux d’Haussmann, qui feront l’objet du focus du dossier. Enfin, le dernier article du dossier portera sur la question sociale, au cœur des enjeux du XIXe siècle.

De plus, nous vous proposons trois articles qui vous plongeront dans l’époque contemporaine, de la mort de Napoléon entourée de ses mystères, au nom controversé du Saint-Empire romain germanique qui, selon Voltaire, ne représente pas la réalité de cette organisation politique. Enfin, nous avons appris, le 13 mars dernier, le décès de l’amiral Philippe de Gaulle, fils du Général et l’un des premiers résistants de la France libre. C’est pourquoi toute l’équipe lui rend hommage à travers l’article de Julien, en page 30.

Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien envers notre projet et nous vous souhaitons une très bonne lecture !

Axel LOTTIN Président Joseph CHAMBERS Rédacteur en chefDirecteur de publication

Axel LOTTIN

Maquette

Laëtitia GICQUEL (Grapao)

Rédacteur en chef

Joseph CHAMBERS

Équipe de Rédaction

LittleViewing

Simon GRASSIANO

Shiido

Axel LOTTIN

Joseph CHAMBERS

Julien DAVAIN

Eva V.

Partenaires

Le site

Infinite-Quiz

L’association

Their Memory

Publication : Le Mans, France

ISSN : 3002-5257

Histo’Mag est la propriété exclusive et insaisissable de Histoire & Mémoires. Toute utilisation, reproduction ou modification sans l’accord préalable de Histoire & Mémoires sera considérée comme de la contrefaçon et fera l’objet de poursuites.

À tous nos partenaires et collaborateurs

Shiido, Infinite-Quiz

Lucas Le Floc’h, Lahrow

Alexis Kica, Their Memory

À nos lecteurs

Au dix-neuvième Siècle

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

LeDossier présentation

De l’avènement de la vapeur à l’industrie de masse

Le XIXe siècle,

l’ère

industrielle

• La première industrialisation ou l’avènement de la vapeur

Découvrez l’impact révolutionnaire de la machine à vapeur de James Watt et la montée en puissance du charbon dans la première industrialisation. De la métallurgie à la révolution des transports, plongez dans cette période de changements radicaux qui ont redéfini nos économies et nos sociétés.

• La seconde industrialisation : prospérité et essor rapide

Découvrez l’ère transformative de la seconde industrialisation européenne entre 1870 et 1914. De l’avènement de nouvelles sources d’énergie à l’essor des entreprises privées et à l’émergence d’une société de consommation, plongez dans une période de changements profonds et de défis sociaux.

• L’haussmannisation de la capitale

Explorez l’impact de l’haussmannisation sur Paris au XIXe siècle. Cet article examine la transformation radicale de la capitale française sous Napoléon III et le Baron Haussmann, mettant en lumière les objectifs, les réalisations et les controverses entourant ce projet urbain emblématique.

• La question sociale : l’amélioration de la condition ouvrière

La question sociale au XIXe siècle : un regard sur l’industrialisation, l’appauvrissement des classes populaires et les premières réponses politiques et sociales. Explorez les thèmes du paupérisme, de l’emploi des enfants, de la philanthropie, de l’émergence du socialisme, ainsi que des migrations en France durant cette période de transformations majeures.

La première industrialisation ou l’avènement de la vapeur

. par LittleViewing https://twitter.com/LittleViewing

Une multitude de nouvelles inventions et technologies sont indispensables à la première industrialisation. D’abord, la machine à vapeur, dont la première version paraît sur le marché le 8 mars 1776. Inventée par James Watt (17361819), elle équipe les usines en quelques décennies seulement, lançant le processus qui mène à nos standards modernes. Cependant, cette invention est loin d’être le début de l’industrialisation. On peut citer par exemple la pompe à feu, aux alentours de 1630-45, ou encore la pompe de Savery, en 1698. Cette suite d’inventions jusqu’à l’innovation industrielle de Watt entraîne la transition qui définit cette période. Une économie majoritairement basée sur le secteur primaire, c’est-à-dire la production de matières premières, comme l’agriculture, évolue vers des économies majoritairement secondaires, se basant sur la production par la transformation et la manufacture des ressources. Le think tank Melchior ajoute que la première industrialisation a vu le déclin du secteur textile au profit de nouvelles industries, telles que la chimie et l’électricité.

La machine à vapeur

A l’origine, les moteurs à vapeur, avant l’arrivée des innovations apportées par Watt, sont atmosphériques, ce qui signifie que la vapeur

qui sert de force motrice pour le piston, mais dans un sens seulement. Or l’innovation de Watt améliore l’efficacité des moteurs en utilisant la vapeur dans les deux sens (pour faire monter et descendre le cylindre). De plus, l’ajout d’un condensateur permet d’avoir un circuit fermé pour l’eau : dans la chaudière, l’eau se transforme en vapeur, puis cette vapeur produit de l’énergie mécanique dans le cylindre à double effet en actionnant le piston. Ensuite, l’eau entre dans le condensateur où elle se refroidit pour redevenir liquide, ce qui lui permet de la réutiliser dans la chaudière. Cependant un combustible est nécessaire pour alimenter en énergie thermique la chaudière pour porter l’eau à l’état gazeux. Au début de la commercialisation de la machine à vapeur, et ce pendant environ 150 ans, cela fut le charbon. L’utilisation de ces innovations ne fut d’ailleurs pas seulement industrielle : en 1769, l’inventeur français Cugnot crée la première voiture, une sorte de machine à vapeur, tandis que Watt, en 1784, dépose un brevet pour une locomotive à vapeur.

L’industrialisation

Selon le Larousse, l’industrialisation est le « développement de l’industrie dans un État, une région ». Ici, on parle de ce développement industriel qui ne concerne pas une seule région ou nation, mais un bouleversement mondial, le passage de la majorité de la population des fermes aux usines. La définition que fournit le ministère de l’économie permet d’aller plus loin et de découvrir quelque chose qualifiable de cercle vertueux. En effet, les innovations techniques permettent la production à un coût toujours plus bas, ce qui se répercute sur l’innovation en favorisant toujours plus l’évolution. Ces évolutions ne font pas seulement baisser le coût de l’innovation. La machine à vapeur, par exemple, commence rapidement à envahir les cotonneries, faisant drastiquement chuter le prix des vêtements en coton. On peut également noter l’effet économique de l’industrialisation sur la société.

D’abord, elle permet de baisser le coût des produits et donc d’augmenter le pouvoir d’achat. Un deuxième facteur réside dans l’immigration massive des populations rurales vers les villes. Cette dernière intervient plus tardivement, aux alentours du milieu des années 1850, grâce à l’industrialisation importante des économies de pays désormais considérés comme « riches ». Le développement de la machinerie dans son ensemble est la clé de ce processus, la machine à vapeur seule ne suffit pas. Par exemple, le 17 avril 1830, un certain Auguste Ferrand dépose un brevet pour la première machine à coudre, sous le nom de « couseuse ». Parmi les diverses démocratisations de machines, l’une se démarque par son influence : le chemin de fer, qui se développe à une vitesse fulgurante avec la locomotive de Watt en 1782. D’une évolution exponentielle, un demisiècle plus tard se déclenche la véritable démocratisation du transport par trains, durant la Railway Mania, qui conduit à la construction de 2 000 kilomètres de voies ferrées dans le seul Royaume-Uni entre 1825 et 1844.

Le charbon, la vraie révolution ?

Cette multitude d’inventions, de la machine à vapeur à la locomotive, est le résultat d’un combustible révolutionnaire. Nous pourrions penser au pétrole, mais celui-ci conquiert le monde à partir de 1859 seulement. C’est le charbon qui est à la base de l’énergie thermique qui chauffe l’eau dans la machine à vapeur utilisée dans les nouvelles usines. Il sert également à

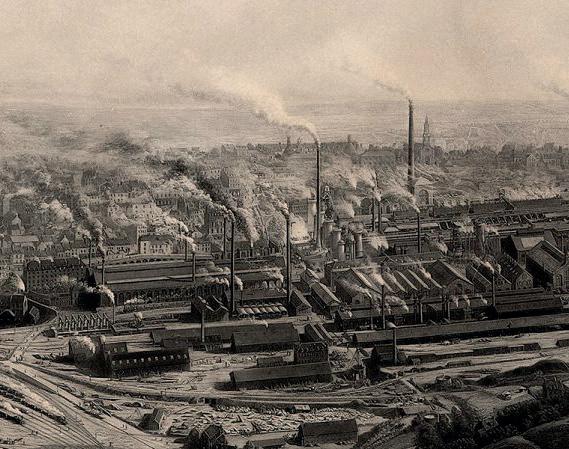

Usine Deveaux.

propulser les trains, réduisant drastiquement le temps de parcours entre un point A et B pour les voyageurs et les marchandises. En France, le 3 février 1720, près de la ville de Fresnessur-Escaut, voit la création de la première mine de charbon. Bien que cet « or noir » soit connu depuis le Moyen-Âge, ce jour marque le début de son exploitation industrielle et la création d’un « Bassin Minier ». Celui du Nord de la France représente rapidement l’avenir de l’exploitation nationale et dans les autres pays producteurs, démontrant la demande vorace de ce nouveau combustible. En 1756, selon Émile Vuillemin, la production est de 100 000 tonnes annuelles pour environ 1500 ouvriers.

Pour rappel

Le charbon se forme en quatre étapes sur une très longue période, souvent des dizaines, voire des centaines de milliers d’années. Il provient de résidus de végétaux qui prennent une forme rocheuse grâce à la sédimentation.

Le charbon révolutionne grandement l’utilisation de l’énergie thermique. En effet, tandis que le bois produit en général environ

3500 Kcal/kg d’énergie, le charbon en produit en moyenne 7500 Kcal/kg, soit plus du double pour la même quantité. Cela rend son utilisation bien plus rentable et permet de baisser les coûts de production, ce qui permet la création d’emplois, l’augmentation du pouvoir d’achat, et donc des revenus des entreprises qui peuvent investir davantage, innover davantage, et ainsi de suite. Nous retrouvons ainsi un nouveau cercle vertueux.

La métallurgie

Autant de production s’avère utile aux différents secteurs qui utilisent la machinerie « moderne » et le chemin de fer. Toutefois l’un d’entre eux sort son épingle du jeu : la métallurgie, dont le territoire français est l’un des plus grands témoins avec des ouvrages tels que le pont d’Austerlitz, ou même son utilisation dans les chemins de fer. Au Royaume-Uni, l’envol de la production de métal se situe entre 1820 et 1865, et en France entre 1855 et 1910. Avec l’acier, nous entrons également dès les années 1790, dans l’ère industrielle, ce qui peut être considéré comme la conséquence directe

Ouvriers dans une mine de charbon, Joseph Philibert Quentin.de l’industrialisation. C’est à cette époque que nous pouvons voir l’apparition d’une classe de population, dite « ouvrière ». Cette dernière est alors principalement composée de personnes quittant la campagne pour les villes, attirées par les emplois créés par les industries en forte croissance à cette époque. L’exode rural s’opère jusqu’au début de la Première Guerre mondiale en Europe, voire jusqu’en 1929 aux États-Unis.

La société

Bien que ces changements « positifs » aient largement transformé la société dans sa quasitotalité, une partie de cette population est délaissée par ces changements. Cela amène nécessairement des heurts sociaux, par exemple la révolte des Canuts en novembre 1831, qui était composée d’ouvriers du textile lyonnais. Ainsi, 36 000 insurgés soutenus par

une partie de la garde nationale, prennent le contrôle de Lyon avant d’être écrasés par 20 000 militaires sous les ordres de LouisPhilippe Ier. On peut également citer la révolte des Luddites en mars 1811.

La première industrialisation, un changement global sur quelques décennies, a été déclenchée par la machine à vapeur de Watt, lançant l’industrialisation globale des divers secteurs économiques, couplée à la découverte de filons de charbon importants, et allant jusqu’à la Railway Mania, soit le développement important du chemin de fer. Bien que tous ces changements n’aient plu à l’ensemble de la population, comme les Canuts ou les Luddites, cette révolution du charbon et de la vapeur change à jamais la face du monde et notre façon de produire, et donc de consommer, faisant évoluer de manière significative nos sociétés.

Vue de la ville du Creusot, gravure de 1873 par André Gambey.

Vue de la ville du Creusot, gravure de 1873 par André Gambey.

La seconde industrialisation prospérité et essor rapide

par Simon GRASSIANO

Dès la fin du XVIIIe siècle, l’Europe entame une première révolution industrielle qui transforme radicalement ses sociétés et son économie. Initiée en Angleterre avec l’avènement de la machine à vapeur de James Watt, cette révolution s’étend rapidement à l’ensemble du continent.

La machine à vapeur de Watt, brevetée en 1769, a révolutionné la production en permettant une utilisation efficace de la vapeur pour actionner des machines, augmentant ainsi la productivité et ouvrant la voie à la mécanisation dans divers secteurs industriels.

La première phase de l’industrialisation a apporté son lot de changements spectaculaires, tels que le boom ferroviaire, la révolution agricole et l’émergence de nouvelles technologies comme les navires à vapeur et les métiers à tisser. Cependant, elle a également engendré des bouleversements politiques et sociaux, donnant naissance à la « question sociale » et à des mouvements comme le socialisme. En plus de ces transformations, l’industrialisation a également bouleversé les relations internationales, alimentant la concurrence entre les puissances européennes

pour la domination économique et même coloniale.

Dans cet article, nous verrons dans quelle mesure la seconde industrialisation, survenue entre 1870 et le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, a continué à remodeler la France et l’Europe. Nous explorerons les différentes facettes de cette transformation, des avancées technologiques aux implications politiques et sociales, mettant en lumière les défis et les opportunités rencontrés par les sociétés européennes à cette époque charnière.

La seconde industrialisation

La seconde industrialisation arrive grâce au développement de trois secteurs d’énergie majeurs : le pétrole, le gaz, et surtout l’électricité.

Notamment, grâce aux travaux de Zénobe Gramme dans le domaine de l’électricité en 1871, lorsqu’il il inventa la dynamo, un générateur électrique capable de convertir l’énergie mécanique en énergie électrique, ouvrant la voie à une utilisation plus répandue de l’électricité dans l’industrie et la société.

Ces avancées technologiques ont renforcé le pouvoir des firmes industrielles, qui gagnent de plus en plus d’influence dans les sphères de pouvoir et deviennent une artère vitale dans l’économie du pays. L’électricité, en particulier, est devenue une ressource essentielle pour ces entreprises, leur permettant d’accroître leur efficacité de production jamais vue auparavant. L’impact dans les sphères de pouvoir s’est manifesté par l’émergence de magnats de l’industrie, qui ont influencé les politiques économiques et sociales de différents États européens.

Par exemple, en Prusse l’industrie Krupp, dans le domaine de l’acier et du chemin de fer, comptait en 1835, 67 employés, en 1871, ils étaient déjà 9000, et 13 000 en 1873. La dépendance de l’État et les habitants de Haute-Silésie du fait de son attraction économique forte, fait gagner à l’entreprise une puissante influence régionale qui impacte les politiques qui y sont menés, et même plus tard, devient une grande fabricante d’armes dans l’Empire allemand.

Dans cette seconde industrialisation, les entreprises privées sont en quête de profits, favorisant ainsi une doctrine prônant la libre entreprise, la concurrence et la minimisation de l’intervention de l’État dans l’économie : c’est le libéralisme économique. Cette philosophie a permis aux entreprises de prospérer en exploitant les nouvelles opportunités offertes par l’industrialisation. Ce modèle économique est encore jusqu’à aujourd’hui adopté dans les pays européens, preuve de l’impact de la seconde industrialisation dans nos sociétés.

La diffusion de l’industrialisation

L’industrialisation s’est ainsi diffusée dans toute l’Europe, commençant au Royaume-Uni puis diffusée rapidement en France, en Allemagne et en Belgique, pour ne citer que les pionniers de ce développement industriel. Ces pays ont connu des croissances économiques spectaculaires grâce à l’essor de secteurs tels que la sidérurgie, le textile et l’automobile. Naturellement, des régions entières furent transformées pour laisser

place aux usines, mines et autres aménagements nécessaires à ce secteur. C’est le cas des régions de Manchester et de Birmingham au RoyaumeUni, de la Ruhr en Allemagne et du Nord-Pas- deCalais en France qui sont devenues des centres industriels majeurs, attirant des travailleurs à la recherche d’emplois dans les usines motivé par l’afflux massif de populations rurales vers les centres industriels.

Les villes, accueillant ces nouvelles opportunités industrielles, ont connu une croissance exponentielle menant à la construction de quartiers ouvriers qui se sont développés autour des usines. Les centres-villes se sont densifiés et sont devenus ainsi très attractifs, au détriment des régions rurales, ou les anciennes économies agricoles ont été remplacées par des exploitations agricoles commerciales et des usines agroalimentaires, transformant ainsi les paysages traditionnels vers un modèle industrialisé profitant plus à des villes en croissance.

La seconde industrialisation en France

Concentrons-nous maintenant sur l’une des nations les plus touchées par la seconde industrialisation et étant à l’origine de nombreuses avancées majeures : la France.

Le règne de Napoléon III a été marqué par une série de réformes sociales et économiques, avec une attention particulière portée au développement de l’industrie privée, vitale à ses objectifs impériaux, ainsi qu’à la réponse aux besoins des travailleurs. Parmi les exemples de réformes sociales entreprises pendant son règne, on peut citer la création de jardins ouvriers, l’extension des droits syndicaux et la mise en place d’une législation du travail plus protectrice. Ce développement s’accompagne d’une démocratisation du libre-échange sur le continent entre les nations et entreprises européennes, notamment grâce aux accords de Cobden-Chevalier. Ces accords, signés en 1860 entre la France et le Royaume-Uni, visaient à réduire les droits de douane et à encourager le commerce international, adopté plus tard par d’autres nations européennes, majoritairement celles s’étant industrialisées. Plus tard la défaite de la France face à la Prusse lors de la guerre de 1870 marque la fin du règne de Napoléon III et le début d’une

nouvelle ère républicaine. Cette guerre, qui a conduit à la capture de Napoléon III et à l’effondrement du Second Empire, laisse à la jeune IIIe République une situation économique catastrophique du fait de la dette impériale. En effet, cette dette contractée pour financer des projets d’infrastructures et les campagnes militaires des « gloires de l’Empire », a laissé un fardeau financier important, aggravant les tensions sociales et économiques déjà présentes. Cette crise se nomme la Grande Dépression et marque la société française durant une vingtaine d’années.

La « Belle Époque »

Cependant, la IIIe République française a su surmonter la crise économique de la fin du XIXe siècle pour entamer l’une des périodes les plus florissantes de son histoire : la « Belle Époque ». Ce tournant économique, daté de 1896, correspond à une hausse des prix, mais également à une période de nombreuses inventions qui ont profondément transformé le mode de vie français et l’économie nationale. La montée des prix en 1896 a été perçue comme une bonne nouvelle dans ce contexte, car elle a indiqué une reprise économique et une dynamisation des échanges commerciaux. Cette augmentation des prix a stimulé la production et les investissements, favorisant ainsi la croissance économique. Cette période a été marquée par une série d’innovations majeures qui ont révolutionné la société française et le monde. En 1885, Louis Pasteur a développé le premier vaccin. En 1890, Clément Ader a réalisé le premier vol d’un engin plus lourd que l’air, ouvrant la voie à l’aviation moderne. Les frères Lumière ont présenté le cinéma en 1895, tandis que Renault a lancé la première voiture à essence en 1898. L’Exposition Universelle de Paris, qui a eu lieu en 1900, a symbolisé le dynamisme et le progrès de la France à cette époque. Cet événement a attiré des millions de visiteurs du monde entier et a mis en valeur les réalisations technologiques, artistiques et industrielles de la nation. Sur le plan politique, cette période a été marquée par de nouvelles réformes visant à favoriser les secteurs émergents de l’économie. Les autorités

ont adopté des politiques économiques et financières pour soutenir le développement industriel, notamment en investissant dans les infrastructures essentielles. En France, les secteurs les plus touchés par ces avancées sont le textile, la sidérurgie et la métallurgie.

Ces industries étaient essentielles pour la fabrication de nouvelles inventions telles que l’automobile, la marine et les équipements militaires. En effet, la France a développé des avancées militaires significatives, notamment le char Renault et des bombardiers, dans un contexte de méfiance envers les autres puissances européennes.

La transformation du paysage urbain

L’essor de l’industrialisation en France, en Angleterre, en Allemagne et dans d’autres pays européens a profondément transformé le paysage urbain et a donné naissance à une nouvelle ère : celle de la société de consommation. Les villes européennes ont été le théâtre de mutations majeures grâce à l’émergence de nouvelles technologies telles que l’automobile et l’éclairage public. Cette transformation urbaine a été le catalyseur du développement de la société de consommation, où les biens et services étaient de plus en plus accessibles et où la consommation de masse est devenue la norme. Les villes sont devenues des centres de

L’industrialisation de l’Europe en 1900.

synergie, attirant de plus en plus les populations rurales à s’y installer à la recherche de meilleures opportunités économiques.

Vers la question sociale…

Des pays comme la France et le Royaume-Uni, plus développés que les autres États européens, voient alors arriver de grands flux migratoires venant de pays en crise et peu industrialisés. Ce sont principalement l’Espagne et l’Italie pour des raisons politiques ou des guerres comme la Guerre cantonale en Espagne. Les conditions de vie précaires et le manque d’opportunités d’emploi poussent donc ces nombreux migrants à chercher refuge. De plus, des politiques économiques favorables et le dynamisme industriel attirent de nombreux travailleurs étrangers à rejoindre les rangs des ouvriers locaux.

Cependant, cette migration n’est pas acceptée par tous, faisant face à des troubles xénophobes et un rejet de la population locale vis-à-vis de ces migrants, étant obligés de vivre dans des conditions précaires, menacés par des attaques xénophobes. Un exemple frappant est l’épisode du massacre d’Aigues-Mortes en France en 1893, où des tensions xénophobes envers les travailleurs italiens éclatent. Cette tragédie a mis en lumière les défis sociaux et culturels auxquels étaient confrontés les migrants et a souligné la nécessité d’une meilleure intégration et compréhension entre les populations locales et immigrées.

Plus largement les milieux ouvriers, confrontés à des conditions de vie difficiles et concentrant de plus en plus de citadins, sont devenus des foyers pour l’émergence de nouveaux courants politiques qui cherchent à remédier à leur condition précaire : marxisme, nationalisme politique, Boulangisme etc. Partout en Europe, au sein des sphères politiques, la société est donc profondément divisée par ces différents courants, accroissant les tensions déjà existantes. 15

L’haussmannisation de la capitale

par Shiido

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Paris est le théâtre d’une transformation spectaculaire sous la houlette de Georges-Eugène Haussmann, préfet de la Seine, à l’initiative de Napoléon III. Cette période, encadrée par les années 1848 et 1871, est cruciale dans l’histoire de France. Ce quart de siècle est marqué par la fin tumultueuse de la Monarchie de Juillet, l’émergence éphémère de la Seconde République, et l’avènement du Second Empire sous l’impulsion de Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. D’abord élu président de la République en 1848, il se proclame Empereur des Français en 1852 sous le nom de Napoléon III.

La deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par de nombreux bouleversements sociaux, économiques et politiques, et témoigne d’une transformation urbaine sans précédent, connue sous le nom d’«haussmannisation». Loin de se limiter à une simple rénovation architecturale, ce projet ambitieux vise à moderniser la capitale française, en répondant à des enjeux de salubrité, de circulation et de sécurité, tout en affirmant le pouvoir et la vision de modernité de l’empire.

L’haussmannisation de Paris implique non seulement la construction de larges avenues, de parcs, d’égouts et d’un réseau d’aqueducs

modernes, mais aussi l’introduction d’un nouvel ordre esthétique et fonctionnel dans le tissu urbain. Les célèbres bâtiments haussmanniens, avec leurs façades uniformes, leurs balcons filants et leurs toits en zinc, deviennent le symbole de ce nouveau Paris, contribuant à l’identité visuelle de la ville que nous connaissons aujourd’hui.

Le Paris d’avant Haussmann

Avant l’ambitieuse intervention de GeorgesEugène Haussmann, Paris était une ville empreinte d’histoire mais également et surtout de nombreux défis. Au milieu du XIXe siècle, la ville est dense et enchevêtrée, témoignant encore de son passé médiéval. Ses ruelles étroites et sinueuses, ses quartiers insalubres, et son manque d’infrastructures sanitaires adéquates posent de sérieux problèmes de santé publique, exacerbés par des épidémies récurrentes comme celle du choléra en 1832. La ville est également marquée par une forte congestion, rendant la circulation difficile tant pour les habitants que pour le ravitaillement et la sécurité.

Sur le plan structurel, la capitale souffre d’un manque d’unité et de planification. L’absence d’espaces verts, la précarité des logements dans

certaines zones ou encore un réseau d’égouts insuffisant rendent la vie quotidienne pénible pour la plupart des Parisiens. Ces conditions de vie précaires, conjuguées à une forte croissance démographique liée à l’exode rural, accentuent encore les inégalités sociales et alimentent le mécontentement populaire. Sur le plan politique et social, la période précédant l’haussmannisation est particulièrement turbulente. La Révolution de 1848 avait abouti à la déchéance du dernier roi de France LouisPhilippe Ier, et à l’établissement de la Seconde République. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président le 10 décembre 1848. Sa prise de pouvoir reflète une volonté d’instaurer un ordre social et politique stable, mais aussi les profondes divisions au sein de la société française. En 1851, par un coup d’État, Louis-Napoléon Bonaparte s’arroge les pleins pouvoirs, mettant fin à la Seconde République pour instaurer le Second Empire, se proclamant ainsi Napoléon III, empereur des Français. Ce changement marque le début d’une ère de transformations profondes pour Paris.

La vision de Napoléon III est de faire de Paris le cœur d’une France profondément modernisée. L’empereur avait vécu à Londres, et jalousait sa rivale d’outre-Manche. En effet, Londres est profondément métamorphosée par l’industrialisation. Cette transformation urbaine se révèle notamment à travers la création de larges avenues, de l’aménagement de parcs et la construction de gares. Les enjeux politiques et sociaux étaient donc intrinsèquement liés à ce projet de transformation urbaine. D’une part, il s’agissait de répondre aux besoins pratiques d’une population croissante et de prévenir les risques sanitaires. D’autre part, la rénovation de Paris doit manifester la puissance et la modernité de l’empire, contrôler plus efficacement les mouvements populaires grâce à de larges avenues permettant une meilleure mobilité des troupes, et renforcer l’attrait de la capitale sur le plan international. Il est donc essentiel de ne pas réduire l’haussmannisation à une simple entreprise de rénovation urbaine, mais de l’aborder en tant que

réponse complexe aux défis politiques, sociaux, et sanitaires d’une époque charnière de la France.

Le Baron Haussmann et Napoléon III : une collaboration fructueuse

Georges-Eugène Haussmann, plus communément appelé le Baron Haussmann, est une figure centrale de la transformation de Paris au XIXe siècle. Né en 1809, sa carrière administrative commence sous le règne de Louis-Philippe. Sa nomination en tant que préfet de la Seine en 1853 par Napoléon III marque le début de son œuvre la plus mémorable. Diplômé en droit, Haussmann avait déjà fait preuve d’un grand talent pour l’administration et la planification urbaine dans divers postes préfectoraux avant d’être appelé à Paris. Son ascension est en grande partie due à sa capacité à concevoir des projets d’envergure et à la vision qu’il partage avec l’empereur concernant la modernisation de la capitale.

En effet, sa relation avec Napoléon III est fondée sur une confiance mutuelle en leurs visions communes pour Paris. Napoléon III, impressionné par le pragmatisme et l’efficacité d’Haussmann, lui offre alors une liberté totale pour réorganiser la capitale. Le Baron Haussmann entreprend alors d’immenses travaux de rénovation visant à transformer Paris, en s’appuyant sur des emprunts substantiels pour financer ces projets ambitieux.

Comme évoqué précédemment, la vision de Napoléon III est bien claire : il souhaite transformer Paris en une ville à la fois moderne et salubre, capable de rivaliser avec les grandes capitales européennes comme Londres. Son ambition est de réorganiser l’espace urbain pour améliorer la santé publique, faciliter la circulation, embellir la ville, et affirmer la gloire de son régime. Ces transformations visent aussi à intégrer des considérations de contrôle social, en facilitant la dispersion des foules et la répression des insurrections. De larges avenues permettraient ainsi un déploiement rapide et efficace des forces de l’ordre.

La collaboration entre Napoléon III et Haussmann est donc essentielle à la réalisation de ce projet

monumental. Ensemble, ils transforment notamment la capitale sur le plan physique. En outre, le duo influence profondément le développement urbain futur, posant les bases d’une métropole moderne. Leur œuvre, malgré les controverses qu’elle a suscitées, a durablement marqué l’histoire de l’urbanisme et continue d’être une référence dans le domaine.

Paris, une ville transformée

Les travaux d’Haussmann visent à transformer radicalement Paris en répondant à trois objectifs principaux : la circulation, l’assainissement, et l’embellissement de la ville. Cette trinité d’objectifs s’inscrit dans une vision plus large de ce que devait être la ville moderne par opposition à la capitale archaïque qu’était Paris avant sa transformation.

La modernisation implique également de faciliter la circulation dans une ville auparavant caractérisée par ses ruelles étroites et tortueuses. L’ouverture de larges avenues permet non seulement un meilleur flux du trafic mais aussi une mobilité stratégique des forces de l’ordre pour maintenir la paix publique.

L’un des principaux objectifs est de combattre les maladies endémiques telles que le choléra, exacerbées par les conditions insalubres des quartiers anciens. La rénovation du système d’égouts de Paris et la construction de nouvelles infrastructures sanitaires sont donc essentielles pour améliorer la santé publique.

Napoléon III et Haussmann souhaitent également faire de Paris une vitrine de la grandeur française, à travers l’embellissement de la ville. Cela comprend la construction de parcs, de places, de monuments et de bâtiments publics qui reflètent le prestige et la modernité de l’empire. Le parc Montsouris ou encore celui des Buttes-Chaumont ont été construits pendant la rénovation de la capitale.

L’œuvre d’Haussmann

La réalisation de ce projet colossal a nécessité d’importantes démolitions, suivies de la construction et de la rénovation d’une grande partie de la ville. Des quartiers entiers sont rasés pour faire place aux nouvelles structures urbaines. Le travail a été réalisé à une échelle et une vitesse sans précédent, modifiant irréversiblement le paysage urbain de Paris.

Les bâtiments haussmanniens, avec leurs façades alignées, leurs balcons uniformes et leur pierre de taille caractéristique, émergent en tant que symbole du nouveau Paris. Les grands boulevards, comme le Boulevard Saint-Germain et le boulevard Haussmann, ainsi que plusieurs ponts et places publiques, ont été conçus pour relier et organiser l’espace urbain de manière cohérente et esthétique.

Toutefois, ces transformations multiples suscitent plusieurs critiques. De nombreux Parisiens sont déplacés par des expropriations massives, et les critiques accusent Haussmann de détruire le tissu historique et social de la ville. Les coûts astronomiques des travaux ont également soulevé des inquiétudes quant à l’endettement de Paris.

Enfin, l’haussmannisation a profondément modifié la structure sociale de Paris, avec un déplacement des classes populaires vers les périphéries et une centralisation des élites dans les nouveaux quartiers rénovés. Cependant, la transformation permet une uniformisation de l’architecture urbaine, contribuant à l’identité visuelle distincte de Paris. Sur le long terme,

ces changements facilitent l’émergence d’une ville moderne, améliorant significativement la qualité de vie pour une partie de la population mais créant également de nouvelles dynamiques sociales et économiques.

L’héritage de l’haussmannisation

L’haussmannisation de Paris, au-delà de sa réalisation sous le Second Empire, a laissé un héritage durable, tant sur la capitale française elle-même que sur les principes de l’urbanisme moderne à travers le monde. Cette période de transformation profonde engendre des effets à long terme qui continuent de façonner l’expérience urbaine et les débats sur la planification des villes encore aujourd’hui.

Au niveau de la capitale, les travaux d’Haussmann ont profondément influencé l’aspect et le fonctionnement de Paris. La ville est devenue plus accessible, plus saine, et visuellement homogène. Les larges boulevards et les espaces verts ont amélioré la qualité de vie des Parisiens et ont fait de Paris un modèle d’embellissement et d’efficacité urbaine. Ces transformations ont également posé les bases du tourisme moderne à Paris, contribuant à son image de « Ville Lumière » qui fait sa renommée internationale.

Toutefois, depuis le début de sa conception, l’haussmannisation a fait l’objet de critiques virulentes. Les détracteurs ont dénoncé la destruction du Paris médiéval, le déplacement forcé des classes laborieuses et les coûts financiers exorbitants des travaux. Certains ont vu dans les larges avenues un moyen pour le pouvoir de mieux contrôler et réprimer les insurrections populaires, tandis que d’autres ont critiqué l’uniformisation architecturale, perçue comme un effacement de la diversité historique et sociale de la ville. De plus, le coût financier des opérations fut également critiqué. En 1867, le républicain Jules Ferry fait paraître une brochure dénonçant « Les comptes fantastiques d’Haussmann » (allusion ironique aux « Contes Fantastiques », opérette d’Hoffmann à succès sous le Second Empire). En effet, au total, les travaux d’Haussmann ont coûté deux milliards de francs-or, soit… le budget annuel de la France.

Le financement est assuré par des emprunts. Ce sont les contribuables parisiens qui en paieront les intérêts, jusqu’en 1914… Malgré ces critiques, l’haussmannisation a également été largement louée pour avoir transformé Paris en une capitale moderne, salubre, et esthétiquement agréable. Les améliorations en termes de santé publique, de circulation et d’urbanisme sont incontestables, tout comme l’impact positif sur l’économie locale et le statut international de Paris.

L’héritage de l’haussmannisation est donc nuancé, certains admirent son œuvre, d’autres la critique. Les transformations entreprises par Haussmann, ont en tout cas indubitablement transformé et modelé l’identité de Paris. Elles rappellent également l’importance d’équilibrer progrès et préservation, ainsi que de considérer les impacts sociaux et culturels des grands projets d’urbanisation. Aujourd’hui, Paris continue de vivre avec les marques de son passé haussmannien, témoignant de la complexité et de la richesse de son histoire urbaine.

L’haussmannisation de Paris, entreprise sous la direction du Baron Haussmann à la demande de Napoléon III entre 1853 et 1870, représente une période de transformation radicale qui a non seulement redessiné le visage de la capitale française mais a également laissé une empreinte indélébile sur les principes de l’urbanisme moderne. En résumant les points clés abordés dans cet article, nous avons exploré la genèse et l’exécution de ce projet monumental, ses objectifs d’assainissement, de circulation et d’embellissement, ainsi que les défis et controverses qu’il a suscités.

Le XIXe siècle, l’ère industrielle

La question sociale : l’amélioration de la condition ouvrière

par Axel LOTTIN

Le XIXe siècle est incontestablement celui de l’industrialisation, de l’essor et de la prospérité économique. Cependant, le monde occidental de cette époque, qui s’industrialise, voit ses classes populaires, et notamment ouvrières, s’appauvrir et se précariser. La question sociale apparaît alors comme un enjeu crucial pour permettre l’essor industriel et faciliter la consommation.

La question sociale

La question sociale émerge dans les années 1830-1840 et désigne la préoccupation de la société, mais surtout des élites, des problèmes sociaux auxquels les classes les moins favorisées, les ouvriers au XIXe siècle, sont confrontées. Elle est une des conséquences directes de

l’industrialisation et résulte dans l’apparition de nouvelles formes de conflictualité sociale.

Le paupérisme

Le paupérisme désigne l’appauvrissement continu d’une partie de la société. Dans le cadre de l’industrialisation de l’Europe, cela témoigne d’un fort enrichissement de la minorité bourgeoise et d’un appauvrissement ainsi qu’une hausse de la précarité ouvrière. Les conditions de vie des classes populaires sont souvent très mauvaises, dans un contexte politique très libéral, où l’État n’intervient pas dans l’économie en régulant les salaires ou les heures de travail par exemple. Les ouvriers enchaînent ainsi des semaines très longues de six jours sur sept et des journées de

plus de dix heures. Ces mauvaises conditions de vie sont notamment liées à la diminution voire à la suppression des anciens modes de régulation sociale et professionnelle exercés notamment par l’Église ou par les corporations. Cependant, l’État ne prend pas le relais de ces anciennes structures qui perdent de leur importance.

Au Royaume-Uni, les parlementaires adoptent les Poor Laws puis les New Poor Laws qui engagent un libéralisme punitif vis-à-vis des plus pauvres. Ces derniers sont contraints d’exercer un travail forcé et les conditions d’accès aux aides financières sont considérablement durcies. De plus, les conditions sanitaires de l’époque sont très mauvaises, que ce soit dans les usines ou dans les villes, aucune mesure n’est prise pour protéger les ouvriers et leurs familles. Ils encourent de nombreux risques, notamment pour leur santé. En 1832, l’Europe est touchée par une épidémie de choléra qui tue en masse, près de 100 000 victimes sont à décompter en France. Cependant, il s’agit d’une prise de conscience collective du danger de laisser les classes populaires vivre dans de si mauvaises conditions. Cette épidémie montre une relation d’interdépendance entre les classes populaires et les élites puisque l’épidémie ne tue pas uniquement les plus pauvres, des membres de l’aristocratie y ont laissé la vie à l’image de Casimir Perier, alors président du conseil.

Quelle place pour les enfants ?

Dans la première moitié du XIXe siècle, la régulation de l’État est très faible voire inexistante. Cela conduit à l’emploi des enfants, accepté par les parents pour pouvoir augmenter le revenu de la famille. Les enfants peuvent enchaîner de longues journées de travail, sans distinction avec les adultes. Cependant, l’Angleterre prend la première, la décision de limiter le travail des enfants. En effet, en 1833, le Cotton Mills & Factories Act est voté, interdisant le travail des enfants et limitant la journée de travail à douze heures par jour pour les moins de seize ans. Cependant, ce texte de loi ne s’applique qu’à l’industrie textile.

Une jeune fille dans les usines de textile des États-Unis en 1908, photographie par Lewis W. Hine.

Elle est étendue vingt ans plus tard aux autres secteurs. En France, Louis-René Villermé publie le Tableau de l’état physique et moral des ouvriers en 1840. Cette étude ouvre la voie à des discussions politiques et à une prise de conscience puisqu’en 1841, un texte de loi est voté interdisant le travail des enfants de moins de huit ans et limitant la journée de travail à huit heures avant douze ans. Cependant, cette mesure suscite une forte hostilité des élites, qui refusent que l’État intervienne dans l’économie. Dans le même temps, par manque de moyens mis en place par le gouvernement, il n’y a pas de contrôles dans les usines pour faire exécuter ce texte, ainsi, cette mesure n’est pas ou peu appliquée. Il y a un contresens important dans la pensée libérale, prônant l’éducation universelle des enfants pour permettre leur émancipation mais, dans le même temps, autoriser le travail de ces jeunes dans les usines notamment dans des conditions très difficiles.

La philanthropie

Les élites rejettent les formes d’interventions publiques pour répondre à la question sociale mais favorisent les initiatives privées et volontaires. La philanthropie désigne une passion pour l’humanité. Au XIXe siècle, il s’agit d’un idéal bourgeois qui apporte une reconnaissance sociale indirecte. Les élites souhaitent apporter un soutien aux plus pauvres et recréer du lien social mais toujours en gardant une relation de dépendance des moins favorisés vis-à-vis des

classes supérieures. Cependant, même si les élites se montrent aux côtés des classes populaires, elles continuent de les juger responsables de leur sort et de leur misère, bien que la société ne soit plus une décision divine mais une conséquence de l’ordre économique établi au XIXe siècle.

L’émergence des socialismes

Les premières thèses socialistes naissent au XIXe siècle, notamment imaginées par des membres des classes supérieures. Robert Owen est l’un d’entre eux, au Royaume-Uni. Conscient des effets nocifs de l’industrialisation sur les classes ouvrières, il écrit A New View of Society en 1813, où il préconise un nouveau fonctionnement de la société. Il met notamment l’accent sur l’éducation des plus jeunes et sur les dangers du capitalisme. Ses thèses socialistes forment le mouvement appelé « owénisme ». Robert Owen est perçu comme un philanthrope par ses nombreuses actions en faveur des plus démunis. Parmi les principaux précurseurs de la pensée socialiste, on peut également citer Charles Fourier ou encore le comte de Saint-Simon. Ces premières pensées sont souvent qualifiées d’utopiques car elles ne sont pas réalisables, entendant un changement radical de la société industrielle. Le « fouriérisme » du nom de Charles Fourier, séduit, en particulier avec le modèle du phalanstère. Il s’agirait d’un lieu de vie pour une communauté pouvant accueillir entre 1000 et 2000 personnes et regroupant de très nombreux services à destination des habitants. Le phalanstère le plus connu est celui de Guise, dans l’Aisne, construit dans la seconde moitié du XIXe siècle. Cependant, Charles Fourier n’imagine pas une abolition de la propriété privée et une égalité entre tous les individus. En effet, il subsiste, au sein des phalanstères notamment, une hiérarchie et des inégalités justifiées.

Pierre-Joseph Proudhon a, quant à lui, critiqué la propriété privée, notamment dans son ouvrage Qu’est-ce que la propriété ? en 1860. Il dénonce également l’accaparement des richesses par les classes les plus aisées. Pierre-Joseph Proudhon est en effet le fondateur de l’anarchisme.

En 1848, Karl Marx et Friedrich Engels publient le Manifeste du Parti Communiste, en réponse aux premiers socialismes qu’ils qualifient d’utopiques. Marx et Engels estiment que ces premiers socialismes étaient corrects dans leur critique du modèle capitaliste mais manquent d’ambition.

Friedrich Engels (1820-1895) en 1891.

Friedrich Engels (1820-1895) en 1891.

Karl Marx est un économiste allemand du XIXe siècle qui a participé à la théorisation du communisme. Friedrich Engels est le fils d’un industriel du textile et est un sociologue et anthropologue allemand. C’est un ami proche de Karl Marx, il a participé également à la théorisation du communisme. Les deux hommes dénoncent les agissements des élites qui ne pensent qu’à leurs propres intérêts, y compris dans le cadre de la philanthropie. Dans le Manifeste du Parti Communiste, Marx et Engels appellent les « prolétaires » à se révolter contre les bourgeois. Ils indiquent également que le capitalisme ne permet que d’opposer ceux qui possèdent les moyens de production (les bourgeois) et ceux qui ne possèdent que leur force de travail (les prolétaires). Ils appellent ainsi à la lutte des classes.

La France et les migrations sous l’ère industrielle

L’industrialisation est une période de migration à l’échelle planétaire. En Europe, la France représente une terre d’immigration depuis la Révolution française, où chaque partisan de la Révolution est appelé « patriote » et bénéficie de la nationalité française. L’immigration à destination

Représentation de la main-d’oeuvre belge qui loue ses services pour la moisson, en France. Gravure parue dans Le Petit Journal Supplément Illustré, le 28 juin 1908.

de la France s’accroît avec l’industrialisation. Par exemple, en 1851, les étrangers sont au nombre de 381 000 en France et cinquante ans plus tard, ils sont 1 052 000, en 1901, selon les recensements.

L’historienne française Marie-Claude BlancChaléard parle de la France comme « un pays d’immigrants dans un continent d’émigrés » tant la situation de la France est unique en Europe.

Caricature représentant l’émigration des Européens vers les États-Unis au XIXe siècle, poussée par le « rêve américain », par Joseph Keppler, 1880. 23

Les étrangers et les Français se découvrent dans le monde ouvrier. Lors des périodes de forte croissance économique, le chômage est très faible et la main-d’œuvre étrangère ne constitue pas une concurrence déloyale pour les ouvriers français. Cependant, les temps de crises sont marqués par de très vives tensions entre ouvriers français et étrangers. Parfois, ces tensions dégénèrent, à l’image des émeutes anti-Belges dans le Nord entre 1847 et 1848 ou encore la tuerie d’Aigues-Mortes en 1893.

En France, les populations étrangères se répartissent sur les territoires transfrontaliers, notamment le long de la Belgique, de l’Allemagne et de l’Italie, mais également autour de la région parisienne, qui constitue le cœur industriel français. De plus, 70% des étrangers arrivants en France travaillent dans les industries, alors que seulement 36% des Français y travaillent.

#1

Infinite Quiz

Infinite-Quiz est un site web multilingue de quiz en ligne. Retrouvez de nombreuses fonctionnalités telles que la création de quiz avec l’IA, le choix du nombre de questions et même un mode multijoueur. Nos quiz sont tous sur des sujets variés, triés par catégories. Connectez-vous avec Google/Discord pour accéder à des avantages tels qu’un historique de vos quiz joués et commencez à concourir pour être le meilleur !

Site

https://infinite-quiz.com/

Discord

https://discord.gg/zfyaQvwxHK

“J’ai toujours été passionné par l’Histoire et la culture générale et comme j’apprends le développement web, j’ai voulu créer un site web pour que tout le monde puisse apprendre en s’amusant. Merci à ceux qui iront sur le site, j’attends vos retours !“

Shiido - Infinite-Quiz

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono • Bannière web • Plan et Dessin vectoriel • Retouche photo • Montage photo

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono • Bannière web • Plan et Dessin vectoriel • Retouche photo • Montage photo

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono • Bannière web • Plan et Dessin vectoriel • Retouche photo • Montage photo

Catalogue • Magazine • Flyer • Brochure • Dépliant • Carte de visite • Carte commerciale

Carton d’invitation • Faire-part • Pochette à rabat • Plaquette • Menu • Affiche • Logo

Kakemono • Bannière web • Plan et Dessin vectoriel • Retouche photo • Montage photo

Le Saint-Empire romain germanique

méritait-il son nom ?

Par Joseph CHAMBERSLe sigle « SERG » apparaît nécessairement dans n’importe quel cours d’histoire où cet empire millénaire est évoqué. Ce n’est pas sans raison. Vraisemblablement, la complexité territoriale et institutionnelle de l’empire se reflète dans son titre. Le Saint-Empire romain germanique, tel qu’on l’appelle aujourd’hui, porte un nom si alambiqué et presque contradictoire que l’on se demande si son nom permet de le décrire convenablement. Ou, du moins, c’est la problématique de l’écrivain Voltaire au XVIII e siècle, 50 ans avant que la déchéance de cette puissance rende inutile tout questionnement de son nom.

Un débat sémantique autour du nom d’une puissance politique peut sembler pointilleux. Toutefois, il permet de découvrir, à travers la critique de son nom, l’histoire de cet empire.

Bannière d’empire et glaive impérial.

Otton Ier, premier empereur du Saint-Empire sacré en 962, reprend le terme de Romanorum Imperium, Empire romain. Il reprend ainsi l’appellation de Charlemagne, dont il se veut le successeur : comme son ancêtre carolingien, l’empire se place ainsi dans une continuité qui remonte au partage de l’Empire romain en 395. L’épithète « Saint » (Sacrum Imperium) est ajouté sous le règne de Frédéric Barberousse, au XIIe siècle, afin de rappeler l’ascendance divine de l’empereur. Dès le XIIIe siècle, on parle de Sacrum Romanorum Imperium, appellation reprise par la tradition anglaise actuelle avec Holy Roman Empire. Enfin, au XVe siècle Frédéric III confère à l’empire son nom final : Heilige Römische Reich

Deutscher Nation. La traduction française donne le questionné « Saint-Empire romain [de la nation] germanique ».

Finalement, ce nom pour le moins alambiqué permet de décrire un territoire complexe ayant de multiples facettes. Sa légitimité d’origine divine, son héritage, son ethnie doivent être représentés pour permettre à l’empire de s’affirmer. L’évolution du choix de son nom, plutôt de refléter un peuple historique comme pour ses puissances rivales (l’Angleterre des Angles, la France des Francs, la Russie des Rus de Kiev), témoigne d’une affirmation identitaire. Cependant, ces justifications ne sont plus d’actualité vers la fin de son existence. Cela n’échappe pas à un certain philosophe, dont la critique est le sujet de cet article.

Voltaire (1694-1778), grand philosophe des Lumières, n’était nullement étranger aux contre-sens et incohérences de son temps. Dans l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (publié en 1756) il entend chroniquer l’histoire de l’Europe, de Charlemagne à Louis XIV. Au chapitre 70, il émet cette affirmation devenue célèbre :

Ce corps qui s’appelait et qui s’appelle encore le saint empire romain n’était en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire.

Au-delà d’être incendiaire, Voltaire veut ici rendre compte de l’état de faiblesse qu’éprouve ce conglomérat centro-européen à la fin de l’époque moderne, notamment pendant le demi-siècle qui suit la guerre de Trente Ans (1618-1648). En effet, si cette appellation avait pu jadis refléter une réalité, le déclin du Reich, au-delà de ses implications géopolitiques, fausserait son nom-même. Si la dénomination de cet État ne permettait pas de le comprendre, comment donc aborder cet empire qui s’éloigne de Rome, son idéal, sa religion et son incarnation impériale ?

Qu’est-ce que le Saint-Empire romain germanique ?

Le Saint-Empire romain germanique est un rassemblement de territoires en Europe centrale, dirigé par un empereur. Ces territoires se situeraient aujourd’hui dans plusieurs pays d’Europe occidentale et centrale (principalement sur le territoire de l’Allemagne, l’Autriche, la Tchéquie et l’Italie du Nord). A son apogée, il s’étend de la Meuse et du Rhône à l’Ouest, à l’Elbe à l’Est, et de la mer du Nord à la péninsule italienne au Sud. Il succède à la Francie orientale, royaume issu

Le Saint-Empire romain germanique et ses territoires constituants (duchés, États pontificaux, marches limitrophes, etc.) vers l’an Mil.

du traité de Verdun de 843 divisant l’Empire carolingien. Le royaume de Germanie, noyau historique du Saint-Empire, est alors composé de cinq duchés ethniques : la Saxe, la Lorraine, la Franconie, la Souabe et la Bavière. L’empereur est également roi d’Italie.

L’empereur règne donc sur un ensemble hétérogène d’États ou plutôt sur leurs princes et représentants qui gardent cependant une grande autonomie. L’empire est d’une complexité inouïe et ses frontières sont mouvantes : il atteint son apogée d’extension territoriale au XIIIe siècle, mais se morcelle rapidement en une multitude d’États princiers semi-autonomes, ayant chacun une puissance croissante. Cela s’opère au dépens de la puissance encadrante de l’empereur.

A l’époque moderne l’empire est composé de territoires de taille et d’importance diverses. Ce sont notamment les sept électorats, dont les princes élisent l’empereur, ainsi que l’archiduché d’Autriche et le royaume de Prusse. La liste de statuts dont peuvent relever ces centaines de territoires est longue : duchés, margraviats, comtés et comtés palatins, bailliages et sénéchaussées, etc. Sans oublier les environ 50 villes libres, relevant de leur propre statut.

Le règne de Charles Quint, symbole d’une grandeur manquée

Charles de Habsbourg ou Charles Quint (1500-1588) incarne parfaitement les conséquences inéluctables de l’enjeu territorial que présente le Saint-Empire. Au début du XVIe siècle, il hérite d’un territoire impérial conséquent, qui s’étend du Nouveau Monde aux puissances slaves de l’Europe de l’Est, en passant par les péninsules ibérique et italienne. En effet, Charles, cinquième empereur de son nom, roi des Espagnes, de Naples, de Sicile, duc de Milan de de Bourgogne, est le produit d’une série d’alliances entre les plus grandes familles d’Europe, destinée à renforcer la puissance habsbourgeoise. Son empire est d’une complexité institutionnelle 27

Le Saint-Empire romain germanique méritait-il son nom ?

et politique effrayante, au point qu’on ne parle même pas allemand dans l’intégralité du territoire (la langue natale de Charles est le français). Épuisé des décennies de ses divers règnes, et de sa charge d’empereur, éprouvé par les guerres d’Italie, la poussée constante des Ottomans et la montée du luthéranisme, Charles Quint abdique en 1555. Il laisse un Empire réduit, littéralement divisé. La famille des Habsbourg est scindée en deux, régnant désormais séparément en Espagne et en Autriche.

Portrait de Charles V de Titien, 1548, représentant l’empereur vers la fin de son règne.

Non seulement dynastiques, ces divisions s’inscrivent dans une suite de rétrécissements de l’empire. En effet, depuis son apogée à la fin du Moyen Âge, le territoire de l’empire ne cesse de se restreindre. De fait, le Saint-Empire se replie sur ses terres germaniques ancestrales. L’empereur perd progressivement le contrôle en Italie, qui possède déjà une grande autonomie. Les anciens territoires Lotharingiens sont progressivement annexés par la France : l’ancien royaume d’Arles (Bourgogne, Provence) ainsi que le duché de Lorraine. Enfin, à l’issue de la

guerre de Trente Ans, les Provinces-Unies et la Suisse voient leur indépendance reconnue par les traités de Westphalie en 1648. À la veille du XVIIIe siècle, le Saint-Empire n’inclut principalement plus que les principautés allemandes, l’archiduché d’Autriche et les terres de la couronne de Bohême. Le SERG de Voltaire n’était plus un empire puissant et uni sous l’égide de l’empereur et du pape, mais une ombre de lui-même où la Prusse et l’Autriche dominent la scène politique.

Comprendre le point de vue de Voltaire

Le nom Saint-Empire romain germanique, selon Voltaire, ne reflétait plus la réalité de cette entité politique. Au XIIIe siècle, le Sacrum Romanorum Imperium avait une certaine logique, réelle et sémantique. L’empire est alors sous le contrôle unique d’un empereur puissant et dirigeant la chrétienté occidentale aux côtés du pape (on parle des « deux épées ») et se plaçant dans la continuité de l’Empire romain dans un monde encore largement façonné par lui. Le terme « romain » renvoie également à la place spirituelle de Rome, domicile du pape et noyau de l’organe administratif et spirituel, soit les diocèses et ses évêques qui encadrent les croyants.

Cependant, les huit siècles de son existence changèrent le Saint-Empire à jamais. La réforme protestante bouleverse profondément l’ordre religieux et politique de l’Empire. Lorsque Luther placarde ses 95 thèses en 1519, il démarre un processus qui met fin au rêve médiéval d’une chrétienté unie en Occident. De surcroît, l’avènement du protestantisme accentue la perte de pouvoir de l’empereur en permettant aux princes (la Prusse dès 1525) de s’en servir comme arme politique. La réforme protestante est donc le dernier clou dans le cercueil du SaintEmpire, méconnaissable de sa puissance au Moyen Âge. S’ensuit alors plus d’un siècle

de guerres se culminant par la guerre de Trente Ans. A son issue, les traités de Westphalie affaiblissent durablement le Saint-Empire, qui perd des territoires considérables et dont la victoire française place cette dernière en position de force. L’empereur n’a désormais qu’une importance symbolique, son empire divisé en 350 États indépendants donc l’encadrement impérial n’a plus de réalité politique. Elle ratifie également le principe de cujus regio, ejus religio (tel prince, telle religion), mettant définitivement fin à l’unité religieuse de l’empire. Enfin, l’empire s’éloigne de plus en plus de Rome, de sa religion et de son influence politique.

Vers la fin du Saint-Empire

Historien, écrivain talentueux mais également philosophe des Lumières, Voltaire et ses collègues échafaudent la Révolution française. Cette dernière annonce la fin définitive du Saint-Empire. Les guerres révolutionnaires bouleversent l’Europe. Les guerres révolutionnaires se poursuivent par les guerres napoléoniennes, dont les volontés expansionnistes mettent officiellement fin au Saint-Empire le 6 août 1806. L’empire est partagé entre les États confédérés du Rhin, couramment appelé la Confédération du Rhin, ainsi que le royaume de Prusse et l’Autriche (qui se distingue du Saint-Empire en 1804). Napoléon souhaite ainsi construire un état-tampon, et assurer la sécurité géopolitique de la France face aux puissances prussiennes et autrichiennes. Le Saint-Empire, au-delà d’être ni saint, ni empire, ni romain, n’était plus tout simplement.

L’héritage impérial

Cependant, l’adjectif délaissé par la critique voltairienne commença à prendre sa place. En effet, le XIXe siècle est le siècle de construction de l’État germanique ou, d’après la confédération de ces peuples centro-européen de l’Antiquité tardive, « allemand ».

Ainsi, si le Saint-Empire romain germanique (permettons-nous de l’appeler ainsi) a une fin funeste, son héritage est bien vivant. L’empire est l’ancêtre de plusieurs pays modernes ainsi que leur administration. Les systèmes fédéraux de l’Allemagne et l’Autriche sont ancrés dans l’organisation territoriale du feu Saint-Empire, d’autant plus que les Länder actuels reprennent les appellations de ceux des états impériaux d’autrefois : la Bavière, la Saxe, le Brandebourg en Allemagne, la Styrie et la Carinthie en Autriche par exemple. La Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, la Tchéquie sont tous issus du Saint-Empire. En outre, une grande partie du territoire français actuel appartenait autrefois au Saint-Empire, souvent jusqu’à une date relativement récente. Ainsi la Franche-Comté, la Bourgogne, la Savoie, la Provence, l’Alsace ou encore la Lorraine étaient pendant longtemps « allemands ».

Sur une note plus sombre, le « mythe du Reich » fut un élément central au sein de la politique culturelle de l’Allemagne contemporaine. Ce souvenir fantasmé du Saint-Empire alimente la construction du « Deuxième » puis du « Troisième » Reich qui, tout comme leur patrie ancestrale, prétendaient ressusciter une puissance dont ils aspirent à la grandeur.

C’est ainsi un héritage mitigé mais conséquent pour un « empire » particulier et alambiqué, tout comme son nom. 29

Pour aller plus loin : « Géopolitique, logique ou imprévisible ? L’exemple du Saint-Empire Romain Germanique », rencontre de Olivier Jacquemond et Fabrice Ravel pour l’ESCE, disponible sur YouTube.

Banquet de la garde civique d’Amsterdam à l’occasion de la paix de Münster par Bartholomeus van der Helst, peint en 1648.

Banquet de la garde civique d’Amsterdam à l’occasion de la paix de Münster par Bartholomeus van der Helst, peint en 1648.

Philippe de Gaulle

Retour sur une illustre carrière

Par Julien DAVAINParis. Il fait nuit, la capitale française est endormie. Dans le septième arrondissement, le dernier – et officieux – Compagnon de la Libération rend son dernier souffle. Au petit matin, l’information parvient aux médias qui s’en emparent sous de nombreux formats. C’était le 13 mars 2024, et Philippe de Gaulle s’est éteint à l’âge de 102 ans. En guise d’hommage, retour sur son illustre carrière.

Philippe de Gaulle est né le 28 décembre 1921 à Paris, fils de Charles de Gaulle et Yvonne Vendroux. Son prénom, il l’hérite du maréchal Philippe Pétain, auquel les parents voulaient attribuer le titre de parrain de leur premier fils : Charles de Gaulle était alors assez proche du héros de la Première Guerre mondiale et enseignait à Saint-Cyr. Le petit Philippe a alors la chance de connaître ses grands-parents, en particulier son grand-père paternel Henri de Gaulle qui prend soin de lui parler de l’Histoire de France qu’il connaît si bien : Henri était professeur des écoles. Le premier fils du couple De Gaulle précède deux autres enfants : Elisabeth en 1924 et Anne en 1928.

D’abord élève de Navale après avoir étudié au collège Stanislas, Philippe de Gaulle devance l’appel de son père et devient le tout premier Français libre. Il s’engage expressément dans les Forces navales françaises libres puis apprend l’appel de son père dans les journaux : il découvre alors sa présence à Londres et l’y retrouve accompagné de toute la famille De Gaulle. Malgré les réticences de son père, Philippe de Gaulle prend part aux combats. A bord du cuirassé Courbet, il participe à la bataille d’Angleterre de juillet à octobre 1940 à Portsmouth. Il intègre ensuite l’École navale de Grande-Bretagne et participe aux campagnes dans l’Atlantique Nord et la Manche.

Son investissement dans la Libération devient total lorsqu’il rejoint la deuxième division blindée de la France Libre en juillet 1942, dirigée par le général Philippe Leclerc de Hauteclocque, en tant que fusilier marin. Il effectue alors les différentes campagnes de la division puis débarque en Normandie en août 1944. Enfin en France ! Mais les réjouissances ne font que commencer : il faut encore se frayer un chemin pour atteindre Paris et reprendre le contrôle de la France entière. Le 25 août 1944, Paris est à eux ! Le Serment de Koufra n’est pour autant pas encore tenu : il reste encore à faire en sorte que « nos couleurs, nos belles couleurs, [flottent] sur la cathédrale de Strasbourg. ». La deuxième division blindée de la France Libre pénètre finalement dans Strasbourg le 23 novembre 1944, et cette fois, cette fois seulement, la France est à eux.

En 1947, il se fiance à Henriette de Montalembert, avec qui il eut quatre fils : Charles, Yves, Jean et Pierre. Alors en service, il sert aux guerres d’Indochine puis d’Algérie.

Par peur de népotisme de la part de son père, Philippe de Gaulle n’est pas fait Compagnon de la Libération. En effet, ne souhaitant pas être accusé de favoritisme, Charles de Gaulle prend la décision de ne pas décorer son fils. Après la guerre, il se fait des plus discret sur la scène nationale, préférant se passionner pour sa carrière dans la Marine nationale. Il devient lieutenant de vaisseau en 1948, capitaine de corvette en 1956, contreamiral en 1971 - et nommé responsable d’une escadre de l’armée française à Amsterdam - puis devient enfin amiral en 1980. Sa carrière prend fin en 1982 lorsqu’il est admis à la retraite.

Le contre-amiral Philippe de Gaulle le 5 mars 1976 à Amsterdam, devant l’escadre de l’armée française qu’il commandait. 31

Retraité de l’armée mais toujours déterminé à servir, il s’engage en politique et est élu sénateur de Paris le 28 septembre 1986, et ce jusqu’en 2004. Parallèlement, il veille à l’entretien de la mémoire gaullienne en tant que « fils ébloui » comme il aimait dire. Il publie ses Mémoires accessoires en deux tomes de 1997 à 2000, mais c’est l’ouvrage relatant son entretien avec Michel Tauriac qui reste relativement connu : intitulé De Gaulle mon père, le dialogue sur sa relation avec son père est publié en deux tomes de 2003 à 2004. Contre toute attente, le livre est un succès en librairie.

Le temps avançant, Philippe de Gaulle se fait de plus en plus discret. Ce n’est qu’en 2019 qu’il est convié à l’Assemblée nationale pour inaugurer une stèle en son honneur, célébrant un “moment d’histoire” comme il y est inscrit, et témoignant de la libération du Palais Bourbon, siège de l’institution phare de la République.

C’est un homme de convictions et de valeurs qui s’en est allé, laissant l’héritage gaullien comme illustre mission à ses fils. Pour le meilleur et pour le pire, Philippe de Gaulle était l’éternel « fils de… », ce qui fut l’essence d’une grande frustration tout au long de sa carrière, mais également une mission de préserver et d’entretenir l’héritage bientôt séculaire qu’a laissé son père. Pourtant, Philippe de Gaulle n’a rien à envier à son père : il fut un militaire talentueux, un résistant acharné, « un père formidable et un grand Français », selon les mots de son fils cadet Pierre de Gaulle.

“En préservant la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, nous nous efforçons de préserver la paix“

"En préservant la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, nous nous efforçons de préserver la paix"

Dossier de presse

Dossier de presse Their memory, c’est quoi ?

Histoire, missions, projets Their memory, c’est quoi ?

Histoire, missions, projets

Quand l’aigle s’éteignait, la mort mystérieuse de Napoléon

Par Eva V.Le 18 juin 1815, la défaite de Waterloo scelle le destin de l’Empereur Napoléon Ier. De retour à Paris, il abdique en faveur de son fils et se retire à la Malmaison. Sa présence à quelques kilomètres de la capitale gêne le gouvernement provisoire, qui pousse Napoléon à partir de la Malmaison. De plus, la dangereuse avancée de l’armée prussienne force l’empereur à partir pour Rochefort. De là, il souhaite obtenir des sauf-conduits pour partir en Amérique. Les sauf-conduits promis par le gouvernement n’arrivent pas, et le roi Louis XVIII est revenu. Napoléon prend la décision de se rendre aux frégates anglaises qui surveillent le port (dont elles ont pour mission d’attraper Napoléon), malgré les nombreuses tentatives qui lui sont proposées pour passer en Amérique. C’est ainsi que le 15 juillet, il monte à bord du Bellerophon où il est conduit en Angleterre, sans jamais pouvoir y poser le pied. Le gouvernement anglais en a décidé autrement : Napoléon est désormais un prisonnier de guerre et sera envoyé sur la lointaine petite île de SainteHélène. Transféré sur le Northumberland, le 4 août, Napoléon et sa suite arrivent à SainteHélène le 17 octobre 1815, sur cette île « chiée par le diable » (Mme Bertrand). Ce long exil de six ans se termine le 5 mai 1821, à la mort de Napoléon. De nombreux mystères planent autour de sa mort. De quoi est-il mort ?

Comment ? A- t-il été empoisonné ? C’est ce que l’équipe d’Histo’Mag vous propose de découvrir…

Une santé déclinante

Dans sa lettre du 1er novembre 1820, l’officier d’ordonnance, le capitaine Lutyens, chargé de s’assurer de la présence du captif, rapporte : « Ayant appris ce matin que le Général Bonaparte(1) était malade […], j’en ai parlé au comte Montholon. Il m’a informé que le Général

Bonaparte était très malade […] ses pieds et ses mains étaient terriblement blancs et froids, et ce froid remontait jusqu’aux cuisses et aux bras »(2). En effet, depuis le mois de juillet 1820, la santé de Napoléon commence à décliner fortement.

Il a toujours été quelqu’un de très actif, pouvant travailler toute une journée, galoper des heures entières. Mais Sainte-Hélène contraint Napoléon à changer radicalement de mode de vie. Désormais, au travail intensif, l’ennui et l’inactivité règnent en maîtres. Au fil des années d’exil, l’entourage de Napoléon se réduit : départ de Las Cases (1816), décès de Cipriani, départ de la famille Balcombe, de Gourgaud, d’O’Meara (1818), départ de Mme Montholon (1819). À cette solitude montante et cet ennui vient s’ajouter l’insalubrité de Longwood : humidité, moisissures, rats… Cet ensemble funeste provoque la décadence de sa santé physique et mentale.

Le 17 mars 1821, sur les insistances de Montholon, Napoléon sort pour se promener, mais, pris par un frisson, il fait demi-tour, se remet au lit pour ne plus jamais en sortir. Un mal intérieur le ronge au niveau du bas-ventre et il décrit la douleur comme des coups de canifs, comme si quelqu’un s’amusait à remuer un couteau dans son bas- ventre. Malgré ses souffrances, il trouve la force de dicter puis de recopier intégralement son testament, en avril 1821. Il s’éteint finalement après une longue et douloureuse agonie le 5 mai 1821, à 17h49. Il a 51 ans.

L’autopsie, révélatrice de la maladie

Le lendemain, 6 mai, le docteur Antommarchi réalise une autopsie sur le corps de l’empereur, autopsie demandée par Napoléon lui-même afin de protéger son fils et éviter qu’il ne succombe de sa maladie. Cette autopsie

permet de découvrir l’origine de la maladie : l’estomac. Celui-ci comporte un ulcère (lésion qui se forme dans la paroi de l’estomac) tellement gros qu’on peut « y passer le petit . Cependant, cet ulcère a été bouché par le foie qui a adhéré à l’estomac. En réalité, l’estomac de Napoléon est perforé par « un grand nombre de petites ulcérations de la muqueuse gastrique : une vraie gastrite chronique » (4) . Les connaissances en médecine à l’époque n’étant pas suffisantes, on attribue le décès de Napoléon à un cancer de l’estomac. Cette hypothèse est la plus connue et répandue. Cependant, nous pouvons la remettre en question. En effet, à sa mort, Napoléon ne présente pas tous les symptômes d’un cancer de l’estomac, comme la perte massive de poids, malgré qu’il en ait perdu. De plus, nous ne possédons pas d’analyse des cellules de l’estomac pouvant prouver qu’il y a eu un cancer, cette pratique n’existait pas encore.

Napoléon assassiné ?

Une autre hypothèse concernant la mort de Napoléon a vu le jour dans les années 60. Un jour, Sten Forshufvud, un stomatologiste passionné d’histoire, achète les Mémoires de Marchand, le valet de Napoléon à SainteHélène. En les lisant, et plus particulièrement en découvrant les symptômes de la maladie de l’empereur, il a une « révélation » : pour Forshufvud, Napoléon serait mort des suites d’un empoisonnement à l’arsenic. Il y voit les symptômes d’une intoxication à l’arsenic. Mais encore faut-il prouver ce qui pourrait à jamais changer la vision de l’exil. Il se procure et fait analyser des mèches de cheveux de Napoléon, et le résultat est sans appel : il y a des traces d’arsenic dans les cheveux. L’empereur serait donc mort empoisonné. Mais cet empoisonnement est-il volontaire ou involontaire ? Pour Forshufvud, Napoléon a été victime d’un complot visant à l’assassiner. D’après lui, le coupable était Montholon.

Les « empoisonnistes » avancent 3 mobiles : premièrement, les gouvernements ayant peur d’un retour de l’empereur, il était préférable de se débarrasser de la menace. 2e mobile possible : le coût de la captivité de Napoléon pour le gouvernement anglais. Charger Montholon d’assassiner Napoléon aurait fait économiser de l’argent. Enfin, le comte d’Artois, frère du roi Louis XVIII, frustré de voir Napoléon aux mains du gouvernement anglais et non français, aurait très bien pu charger Montholon de l’empoisonner. À noter que le comte d’Artois avait déjà tenté de faire assassiner Napoléon par le passé.

Comment Montholon aurait procédé pour empoisonner Napoléon à petit feu afin de ne pas éveiller les soupçons ? De par ses fonctions, Montholon avait accès à la cave à vin où il pouvait donc verser le poison (de la mort aux rats, Longwood en étant infesté) dans les bouteilles de vin de l’empereur, qui étaient uniquement destinées à son usage.

Une théorie qui ne tient pas debout...

Cette thèse, convaincante sur le papier, n’est en réalité fondée sur aucune preuve, seulement sur des convictions. En effet, jamais aucune preuve, ne serait-ce qu’une lettre, en faisant mention n’a été trouvée : « S’il n’y a pas de preuves, c’est parce que c’est confidentiel ». De plus, incriminer Montholon n’était pas un choix judicieux : ce dernier est resté toute sa vie fidèle aux Bonaparte puisqu’il a suivi Louis Napoléon Bonaparte, le futur empereur Napoléon III dans sa tentative ratée de coup d’État de Boulogne et a même fini en prison à ses côtés ! Enfin, la preuve phare de cette théorie, les traces d’arsenic dans les cheveux de Napoléon, prouvant un empoisonnement, sont aussi mal interprétées. En effet, on a retrouvé des taux d’arsenic similaires à Sainte-Hélène sur des cheveux impériaux tout au long de sa vie, on a aussi retrouvé ces taux sur des cheveux des proches. L’arsenic était en effet omniprésent : il était utilisé notamment dans les peintures, comme la couleur verte, la couleur préférée de Napoléon, ce qui pourrait expliquer

pourquoi ces taux sont si élevés notamment à Sainte-Hélène, où la chambre de Napoléon était couverte de tapisserie verte. Ainsi, nous pouvons en conclure que Napoléon n’est pas mort empoisonné à l’arsenic.

De quoi est vraiment mort Napoléon ?

Napoléon n’est donc pas mort d’un cancer de l’estomac, ni d’un empoisonnement à l’arsenic, mais des suites de ses ulcères de l’estomac. En effet, les ulcères de l’estomac peuvent être provoqués par le stress, et la vie de Napoléon en était remplie, surtout à Sainte-Hélène.

Le 16 janvier 1819, Napoléon décide d’aller visiter le chantier de sa nouvelle maison. Il en est très déçu. Cette ultime déception a (peut-être) provoqué une crise violente : l’empereur éprouve soudainement une vive douleur dans le bas-ventre, s’évanouit même. Les docteurs Lemaire et Goldcher estiment que l’estomac de Napoléon se serait perforé de son gros ulcère ce jour-là, et il aurait pu en décéder, si son foie n’avait pas adhéré à l’estomac, rebouchant ainsi la lésion. Cependant, cette perforation entraîne une hémorragie interne continue, affaiblissant de plus en plus Napoléon.

« En saignant continuellement de l’estomac, Napoléon s’affaiblit toujours davantage d’année en année jusqu’à ce que survienne une grave anémie ferriprive » (5): le corps n’a plus assez de fer pour produire de nouveaux globules rouges. Napoléon va droit vers la mort. Seulement, il n’aurait pas dû mourir le 5 mai 1821. Sa mort est accélérée par une grave erreur médicale. En effet, le 3 mai, sur consultation des médecins Arnott, Shortt et Mitchell, et malgré l’opposition d’Antommarchi à un tel traitement, une dose de 10 grains de calomel est administrée à l’empereur. Le calomel, remède courant à l’époque pour provoquer des selles, est composé entre autres de chlorure de mercure. Or, le mercure est très toxique et provoque de fortes hémorragies internes, aggravant encore plus les pertes sanguines de Napoléon, abrégeant ainsi ses souffrances. On estime qu’il avait perdu 40% de son volume sanguin.

1840, ou le triomphe de Napoléon