1. Ámbito de la política comparada en Argentina, Brasil, Colombia y México

El texto de Lucca (2014) define el ámbito de la política comparada en estos cuatro países como el análisis de la producción académica (revistas científicas y artículos) que emplea explícitamente el método comparativo o aborda comparaciones de dos o más unidades (países, regiones o instituciones).Así, no se trata tanto de un objeto temático (p. ej., democracia, partidos) sino de una subárea que se identifica por prácticas de investigación: la selección de revistas, la identificación de artículos con pretensión comparativa y el análisis de variables (número de casos, alcance regional, perfil de autores) que permiten diagnosticar el “estado del arte” de la disciplina en cada contexto nacional.

Justificación:

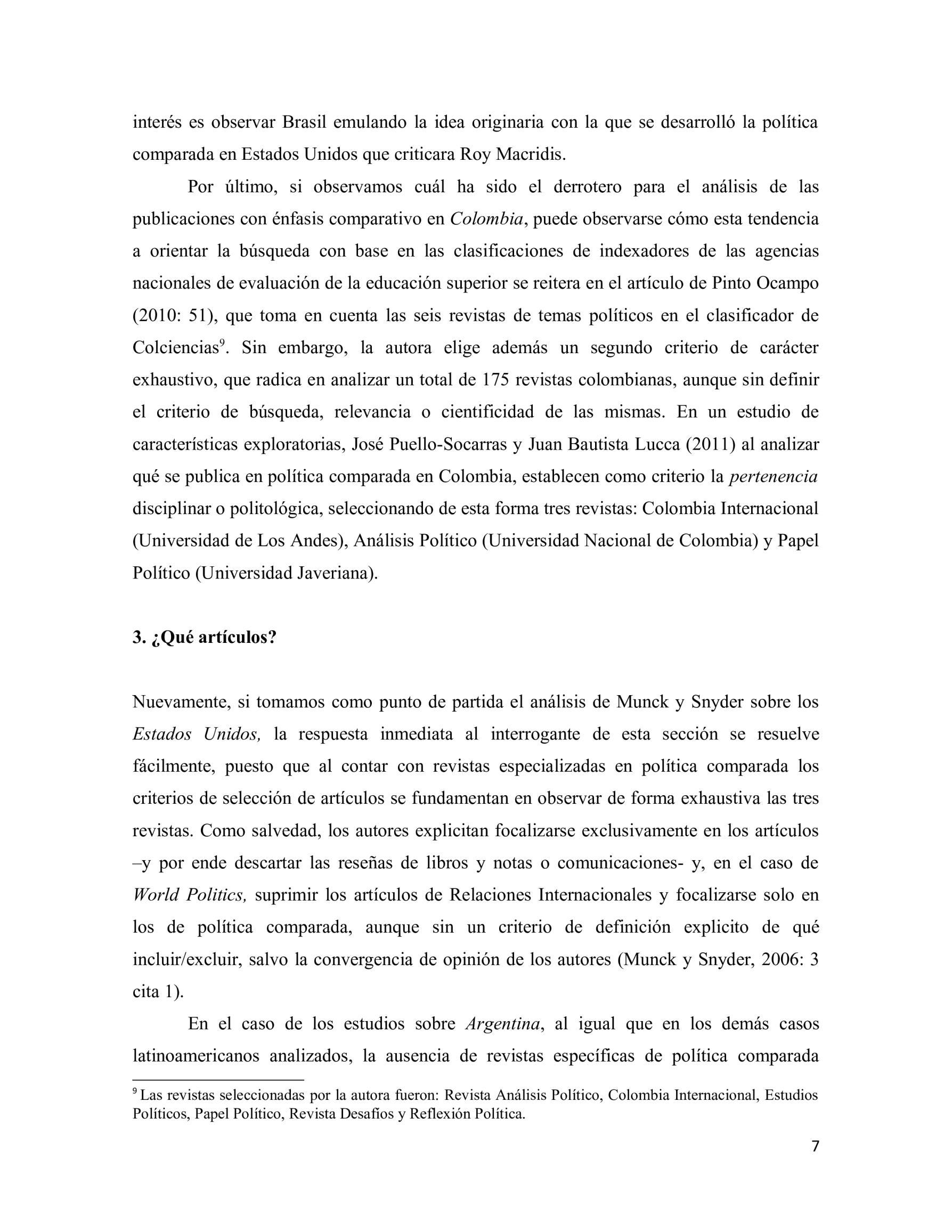

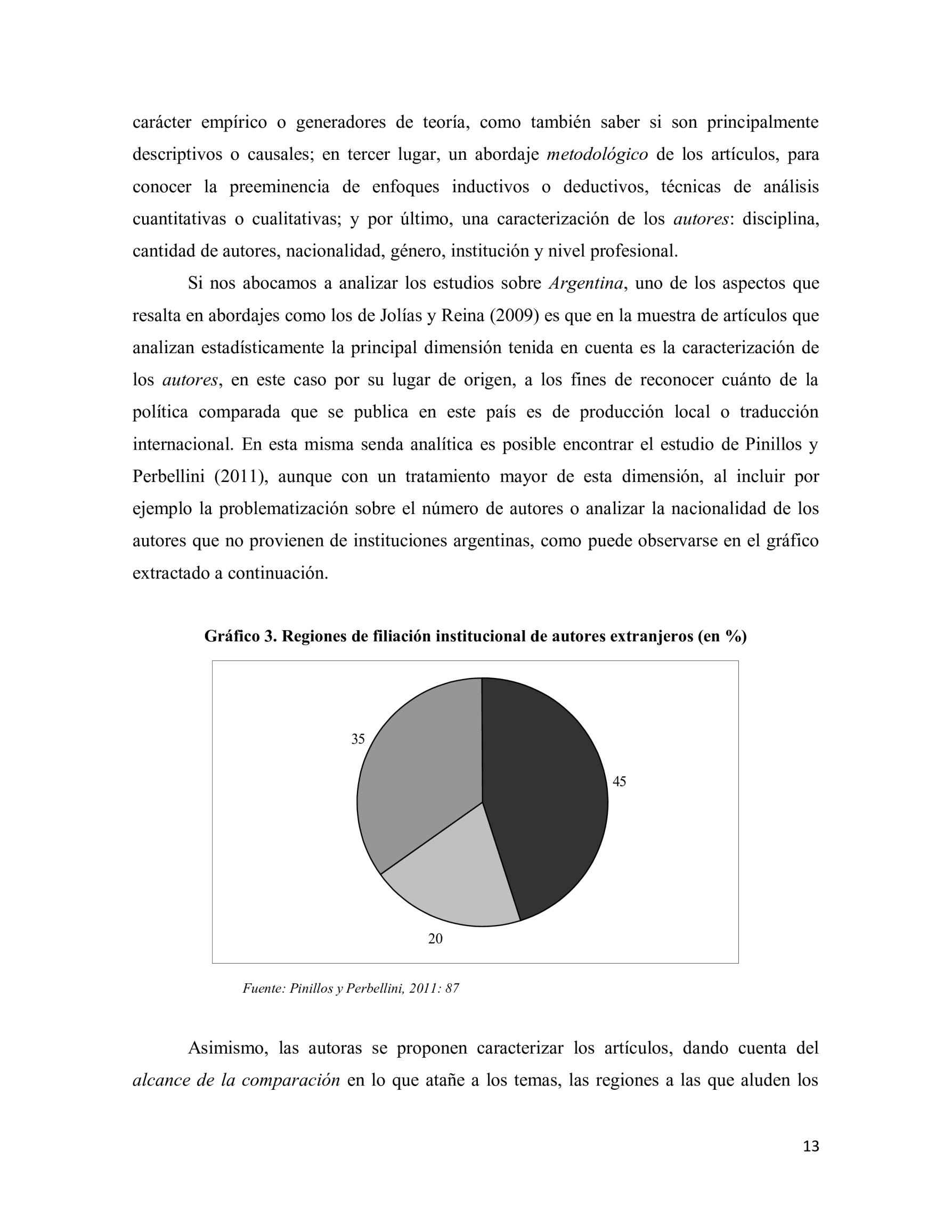

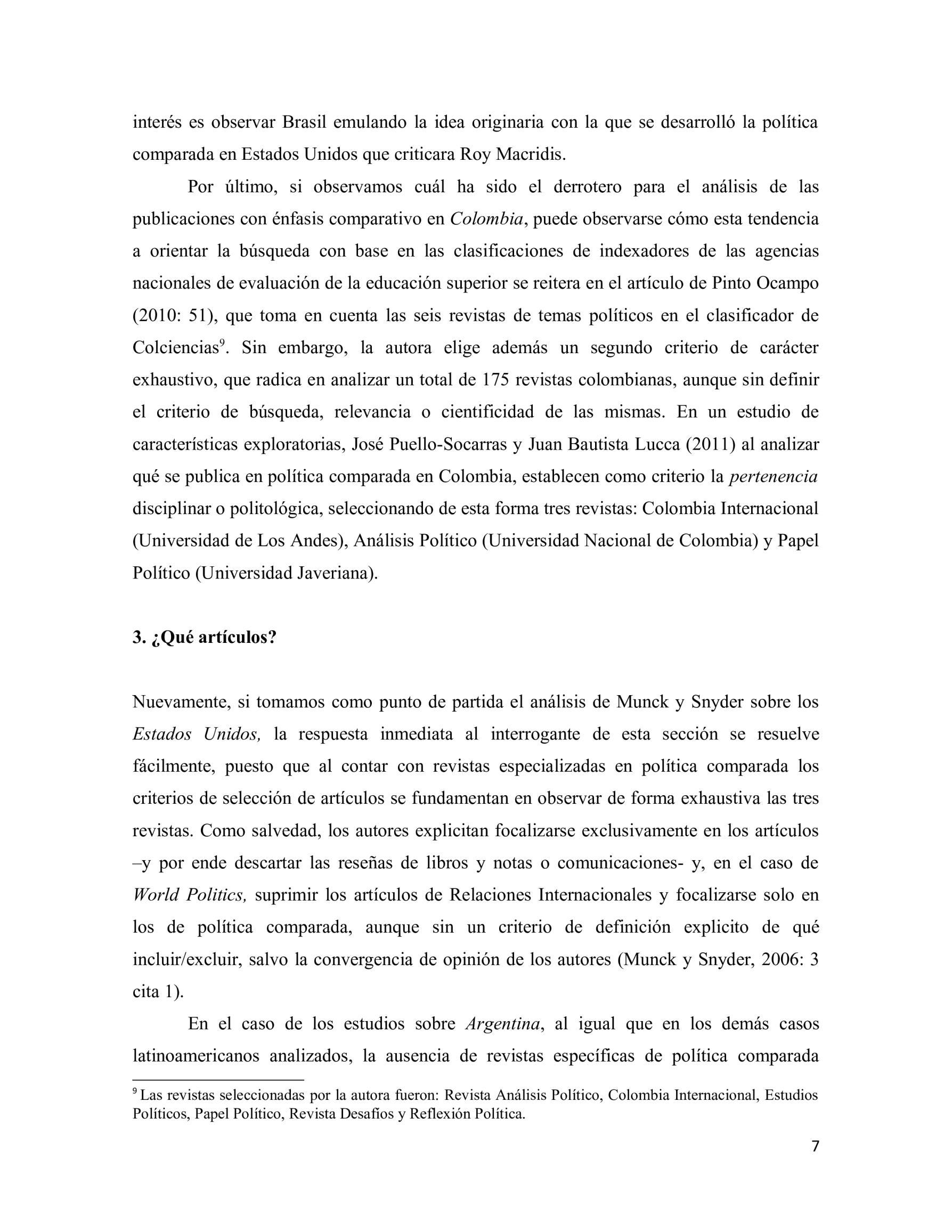

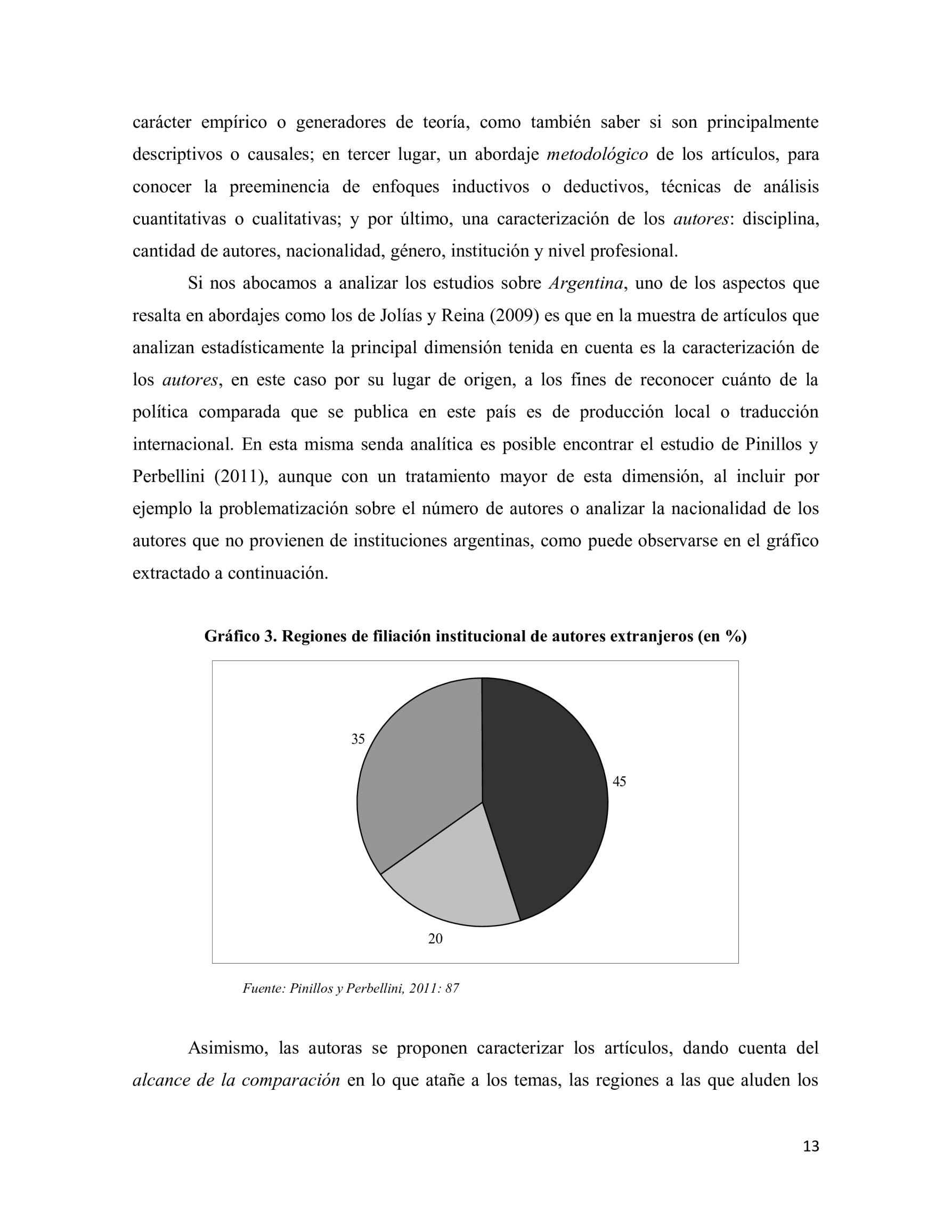

➢ EnArgentina, Jolías y Reina (2009) y Pinillos y Perbellini (2011) examinan cuántos y qué tipos de artículos comparativos aparecen enrevistas de ciencias sociales, estableciendo el ámbito como la presencia de artículos que comparen dos o más unidades nacionales o subnacionales.

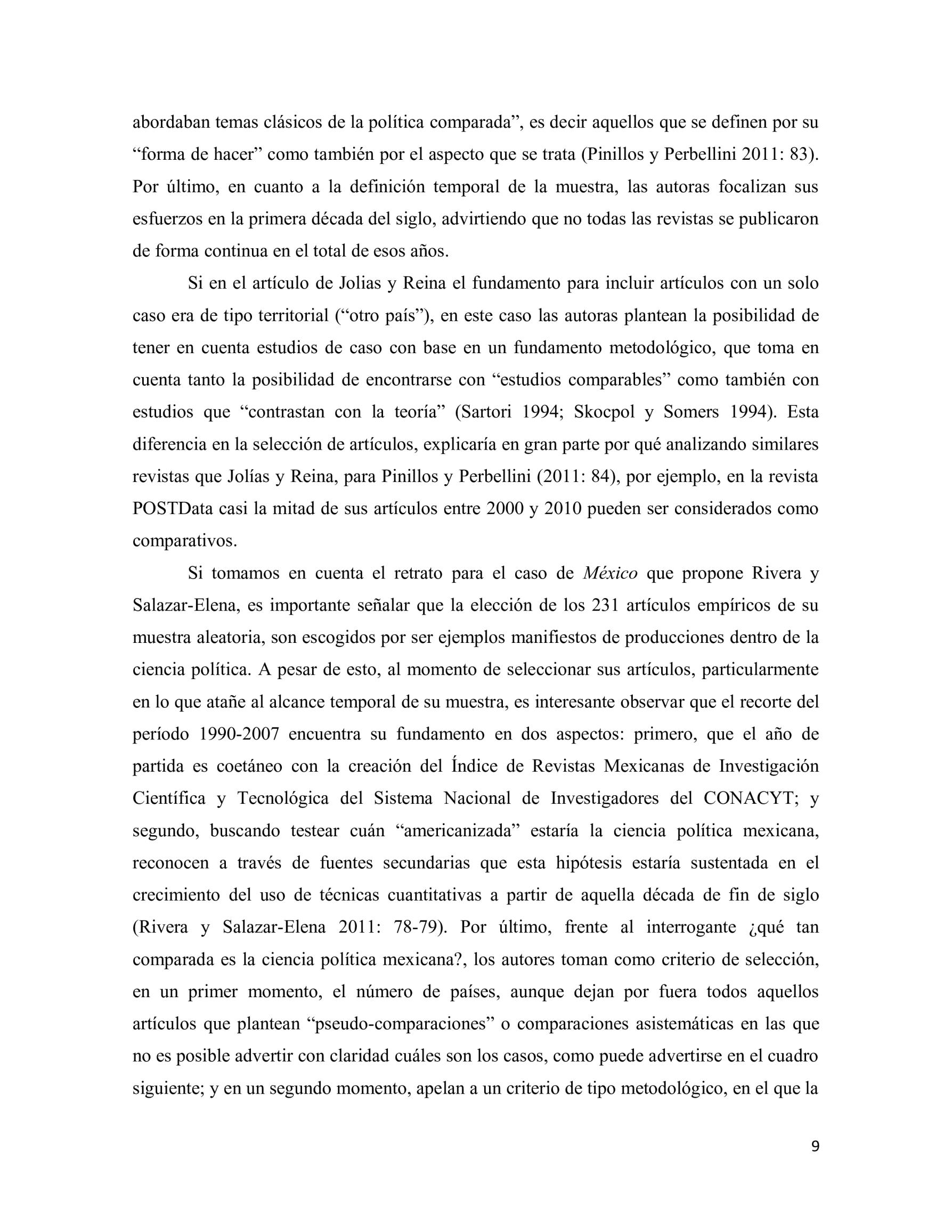

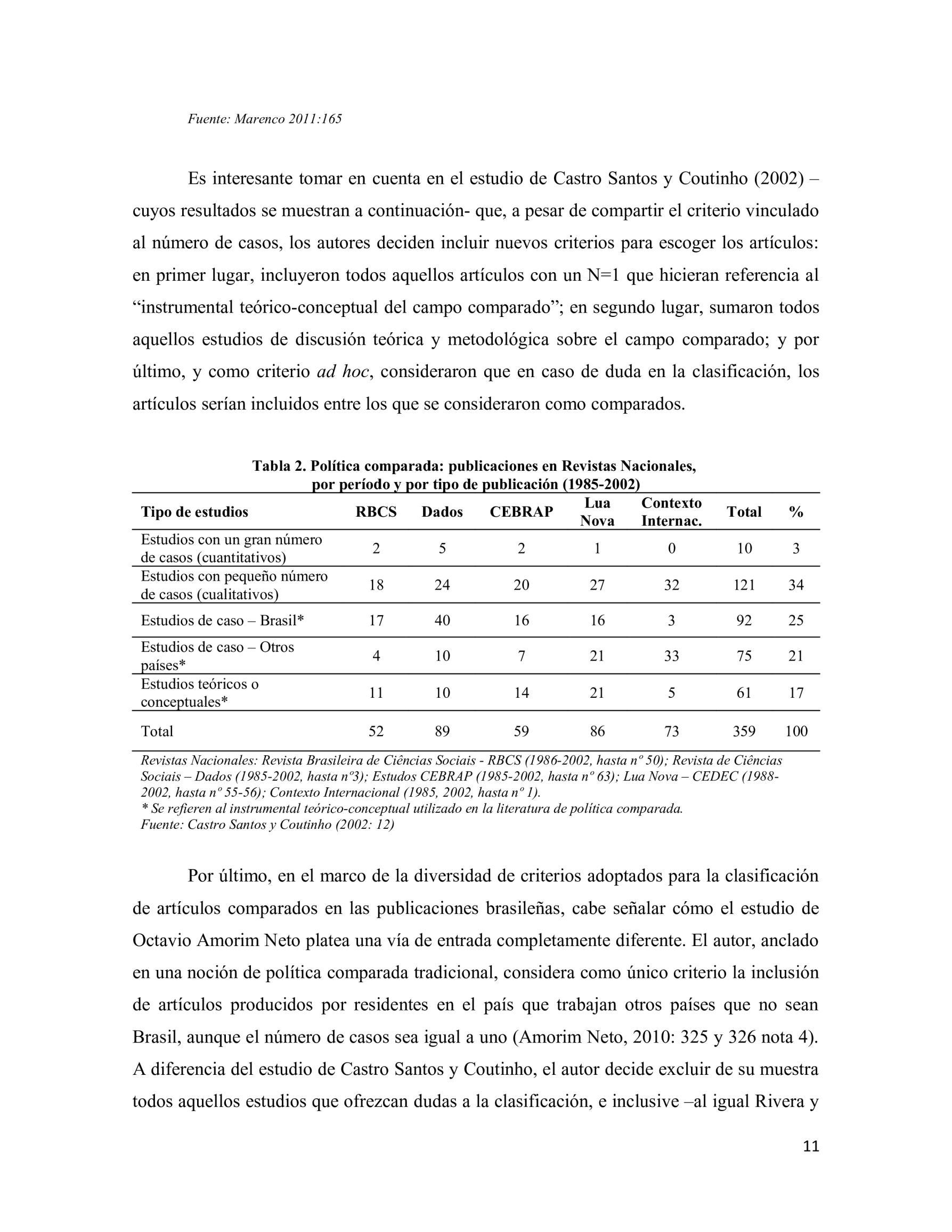

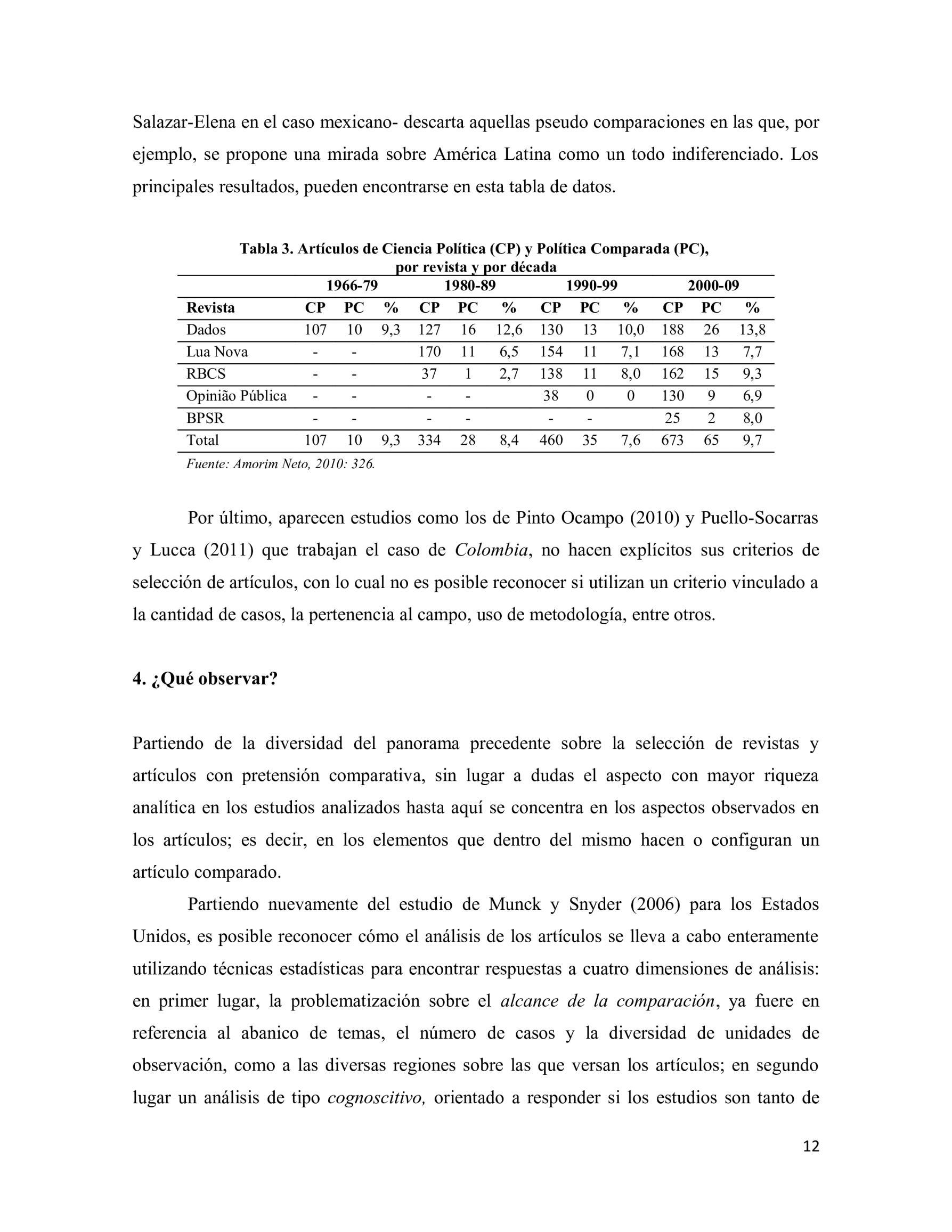

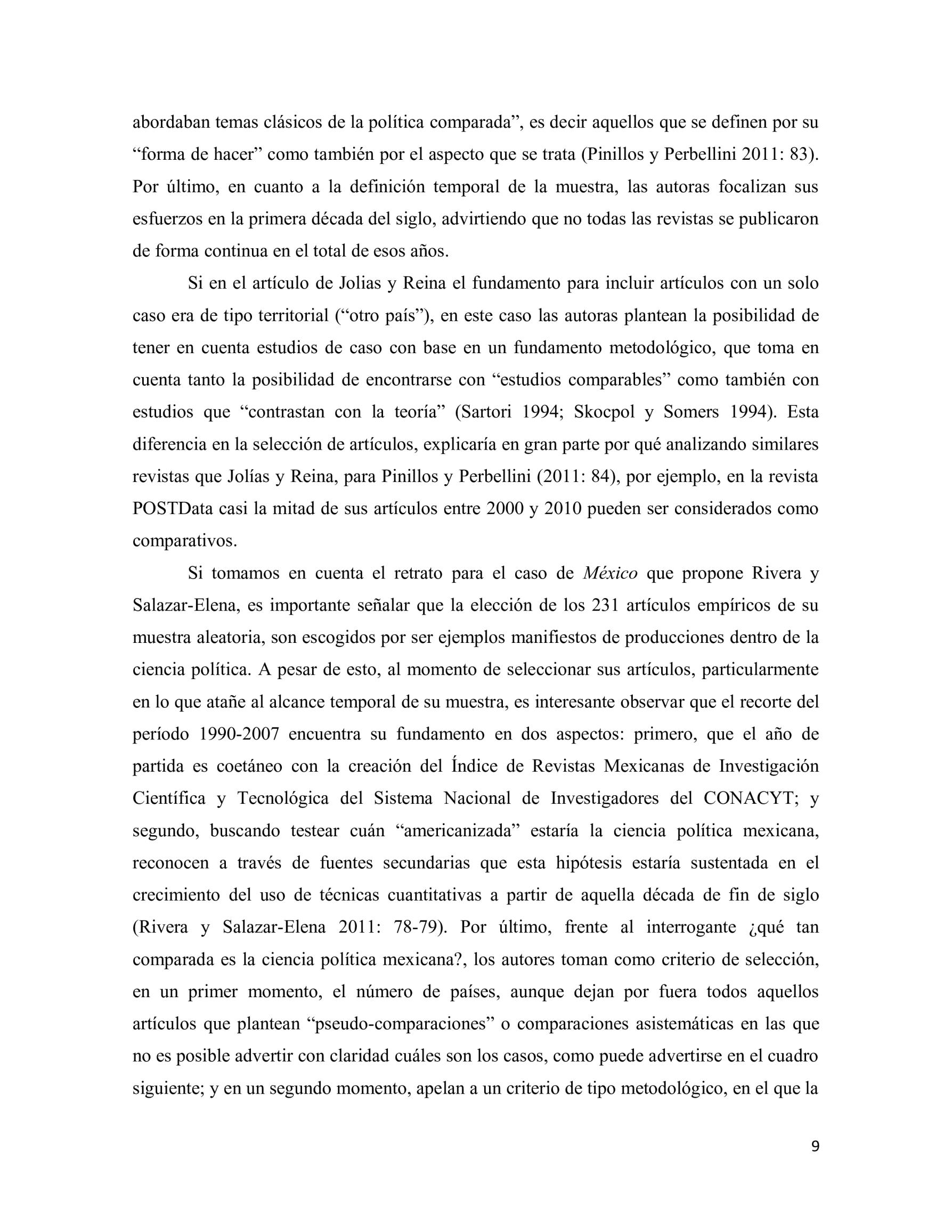

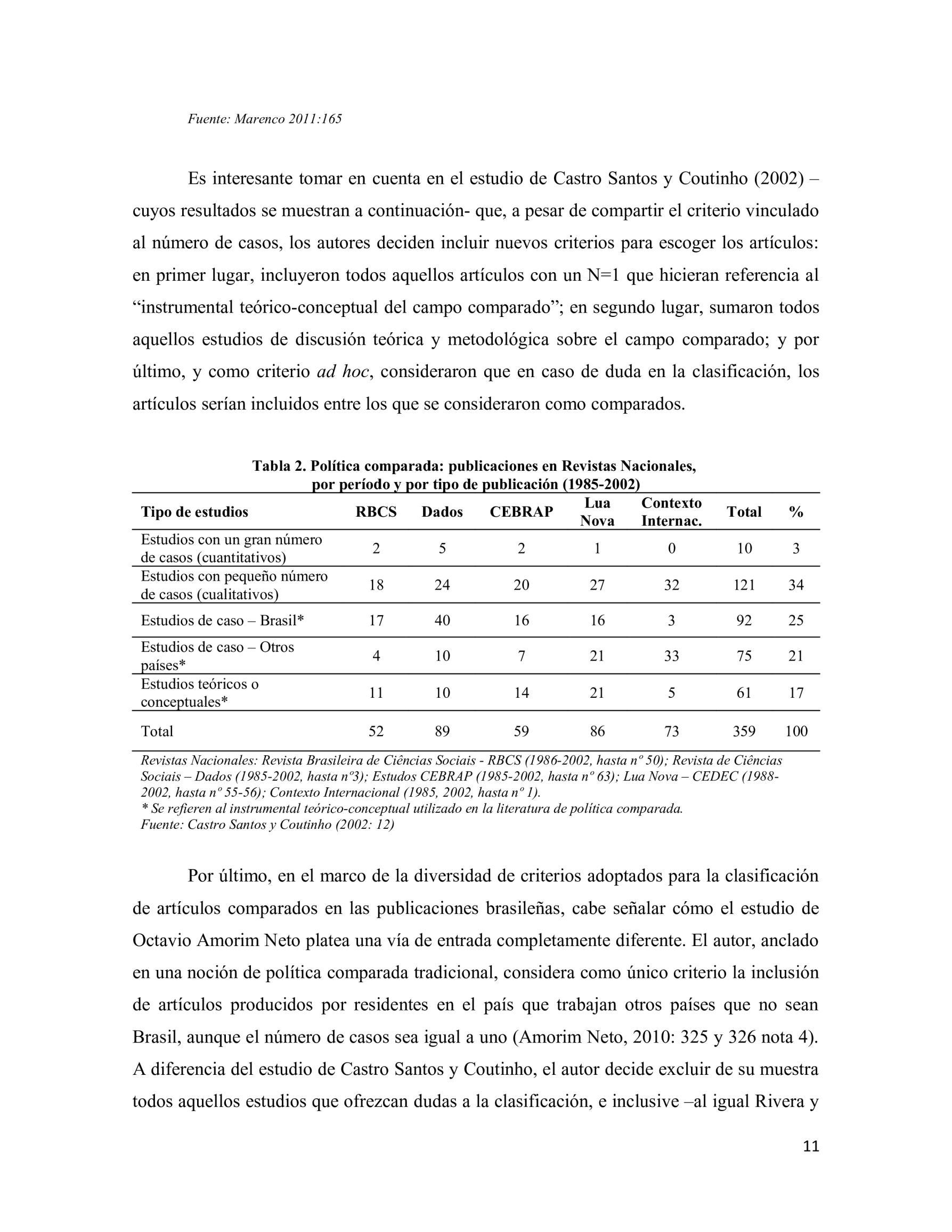

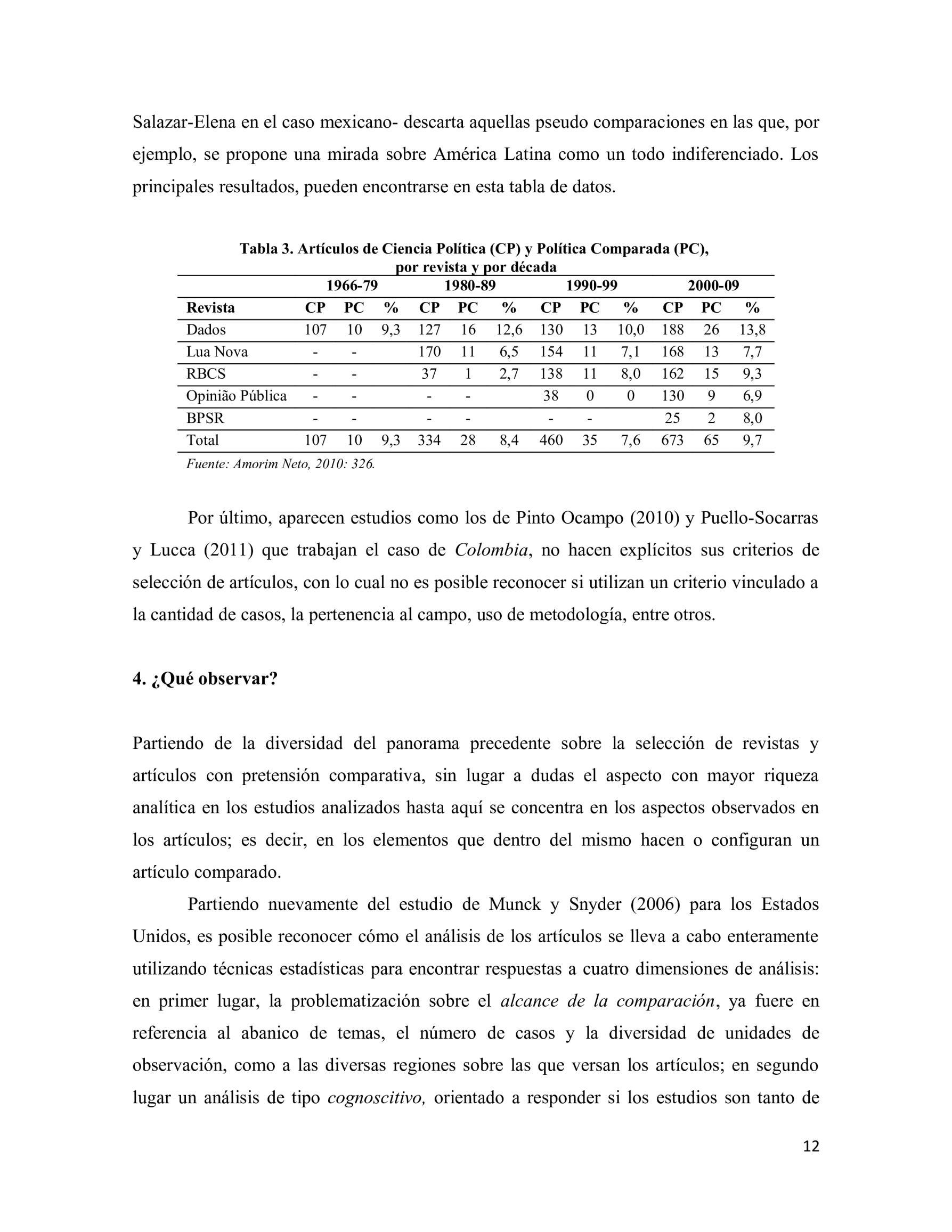

➢ En Brasil, Castro Santos y Coutinho (2002) y Marenco (2011) amplían el ámbito a tesis de posgrado, presentaciones de congresos y publicaciones indexadas por CAPES, entendiendo la política comparada como toda producción que use como criterio el número de casos y el marco teórico comparativo.

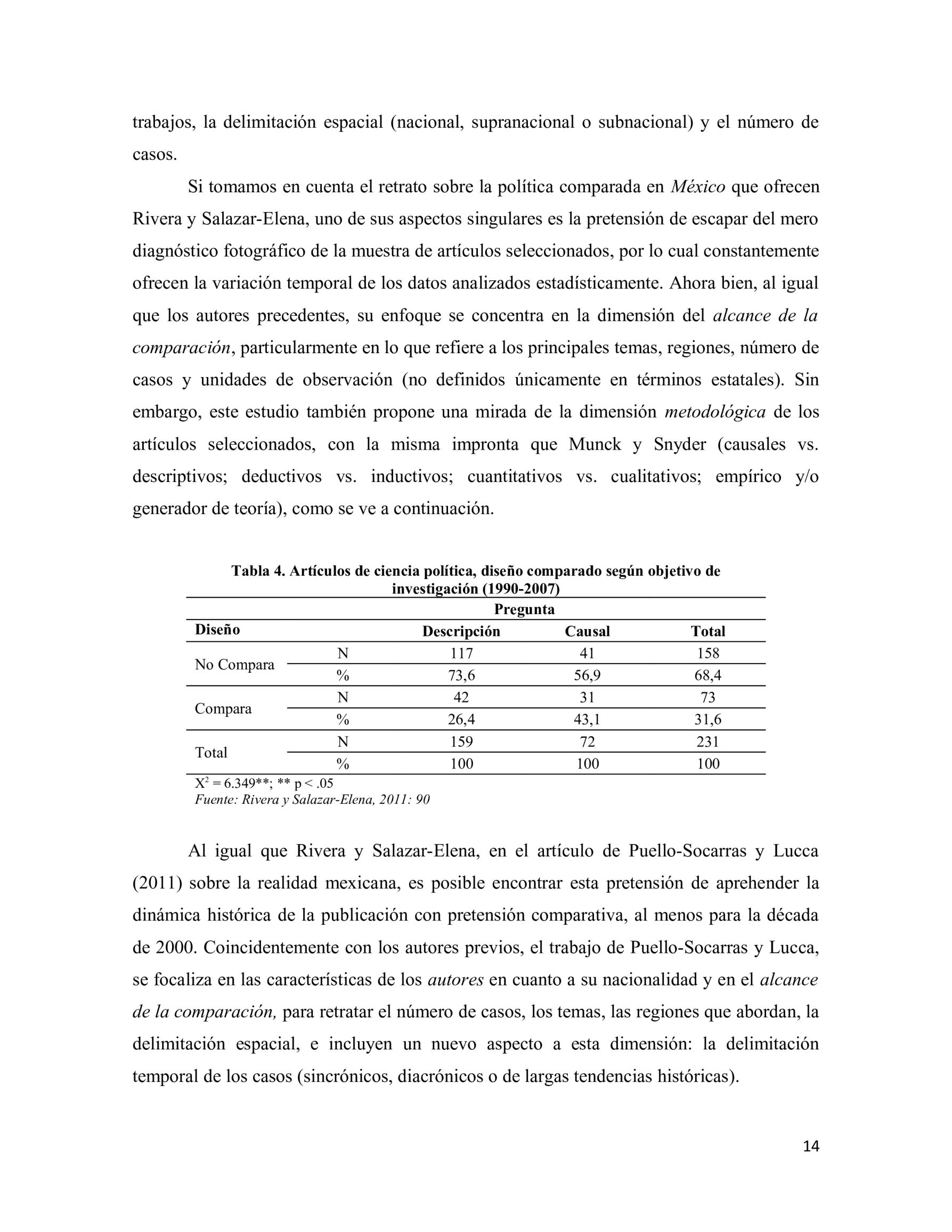

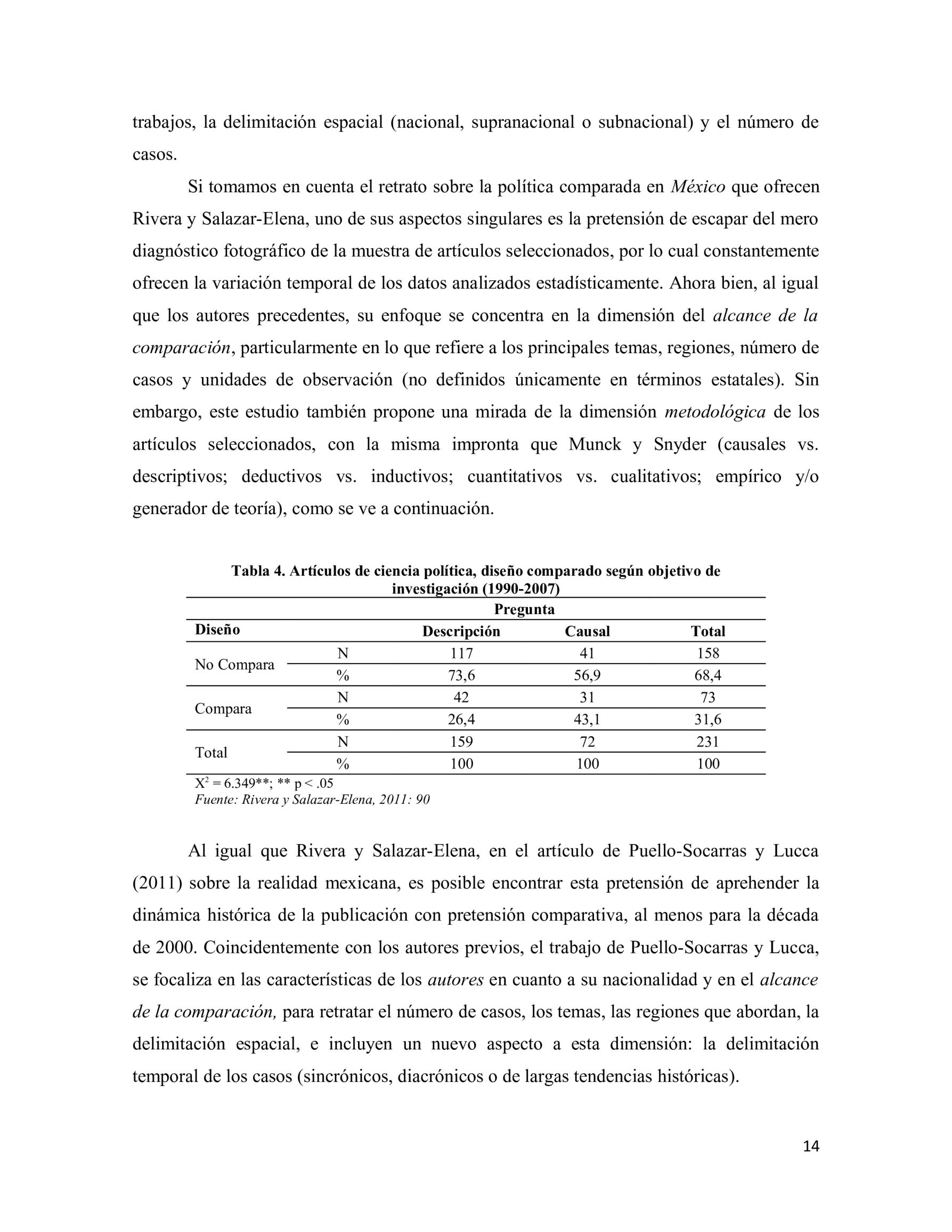

➢ En México, Rivera y Salazar-Elena (2011) y Puello-Socarras y Lucca (2011) delimitan el ámbito al conjunto de artículos empíricos en revistas de ciencia política que cumplan con criterios de revisión por pares, antigüedad y análisis de dos o más casos.

➢ En Colombia, PintoOcampo (2010) y Puello-Socarras y Lucca (2011) consideran revistas indexadas por Colciencias y estudios con pretensión comparativa, enfatizando la filiación institucional de los autores y el alcance temático.

En suma, el ámbito común es la producción editorial comparativa en revistas científicas nacionales e indexadas, entendida como indicador de la vitalidad y delimitación disciplinar de la subárea en cada país.

Según los diagnósticos parciales:

➢ Argentina:

✓ Artículos de caso único (comparaciones con “otro país”)

✓ Estudios small-n (2–10 casos)

✓ Artículos con pretensión metodológica (autoidentificación como comparativos; enfoque conceptual o tratamiento clásico de la comparación) (Pinillos & Perbellini, 2011).

➢ Brasil:

✓ Estudios cuantitativos (gran número de casos, N > 10)

✓ Estudios cualitativos (pequeño número de casos, estudios de caso)

✓ Estudios teórico-conceptuales (instrumental comparativo sin número de casos) (Castro Santos & Coutinho, 2002; Marenco, 2011; Amorim Neto, 2010).

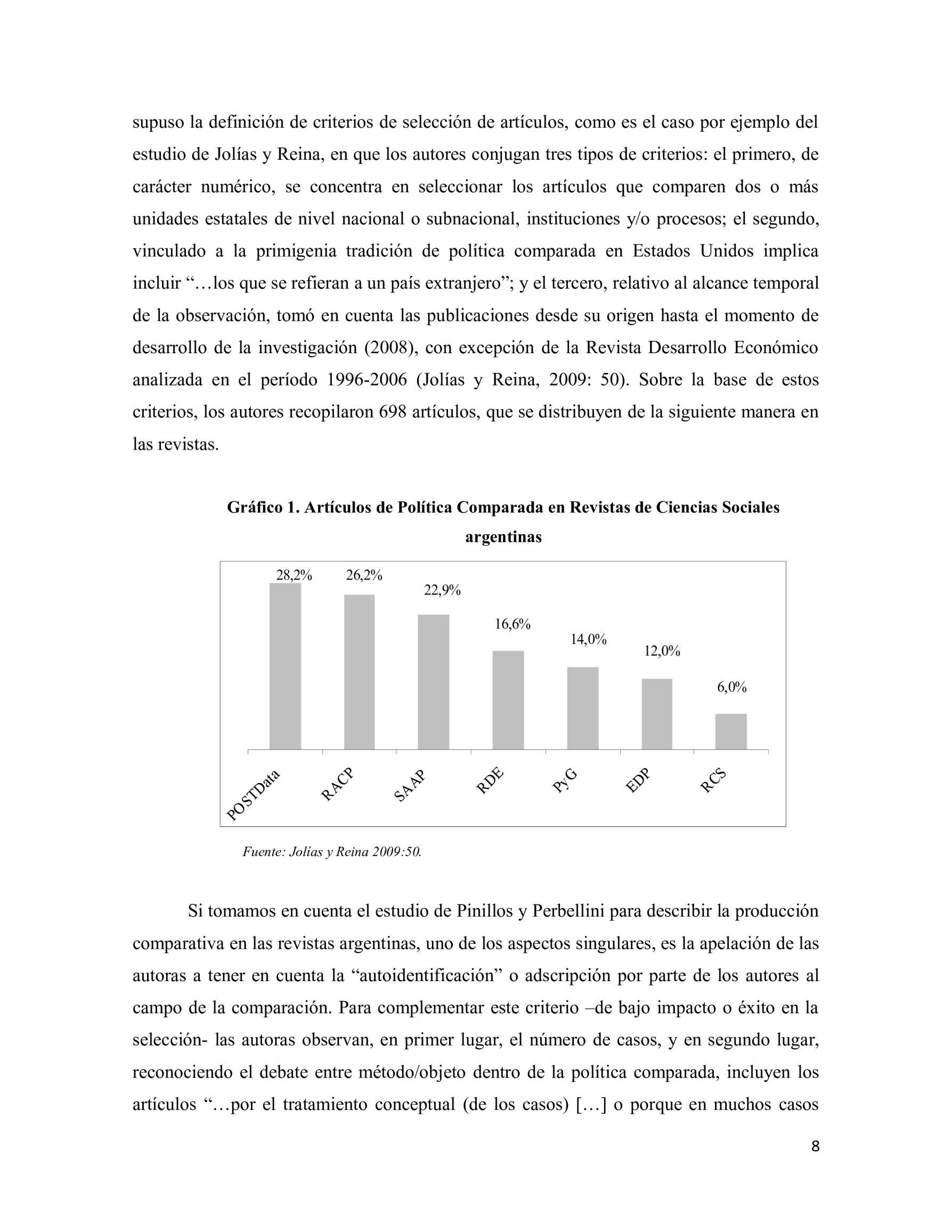

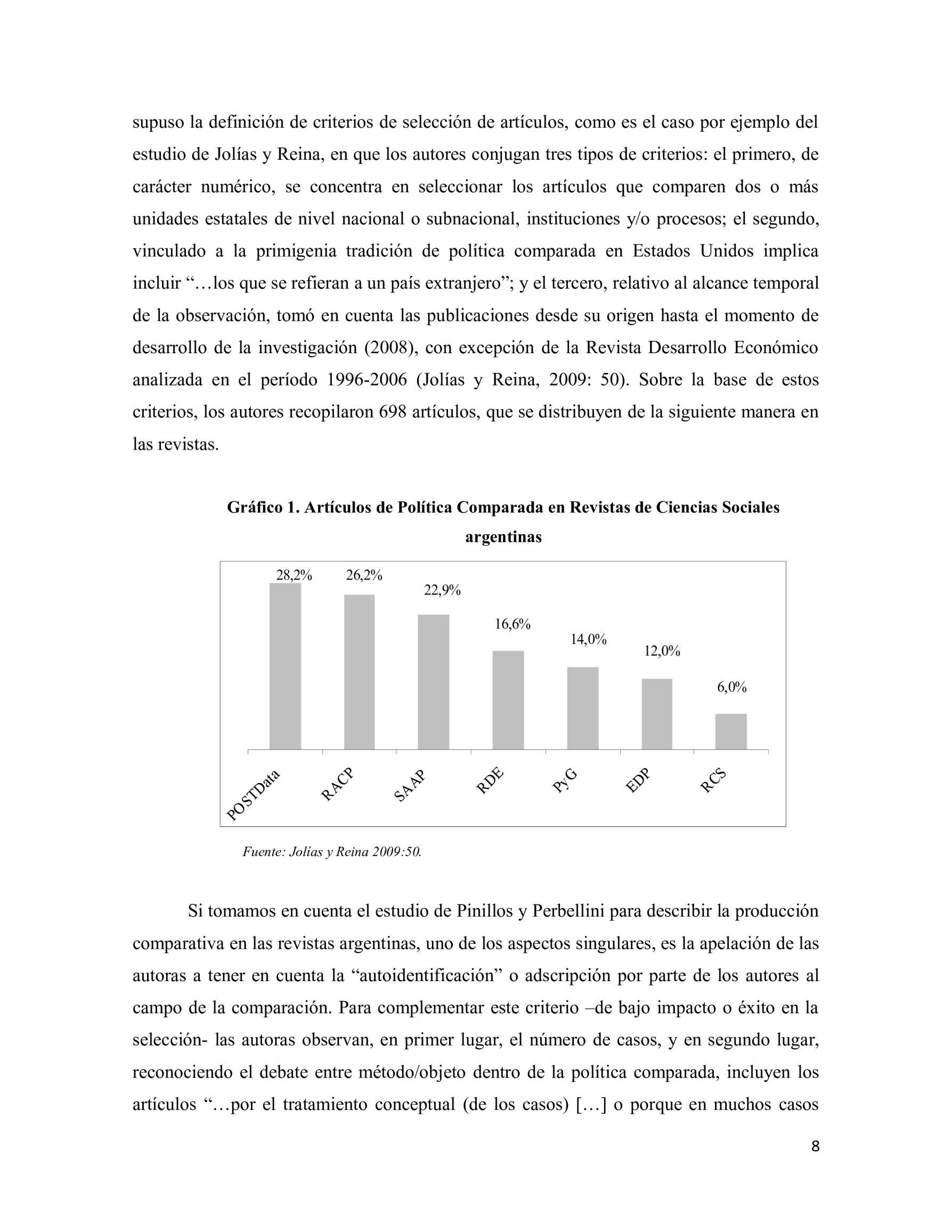

➢ México:

✓ Artículos empíricos multi-caso (2 o más unidades)

✓ Artículos de caso único con fundamento comparativo (residentes mexicanos que analizan otros países)

✓ Pseudo-comparaciones (descartadas por falta de sistematicidad) (Rivera & Salazar-Elena, 2011; Puello-Socarras & Lucca, 2011).

➢ Colombia:

✓ Artículos en revistas indexadas (Colciencias) con pretensión comparativa

✓ Estudios small-n y single-case en función de filiación institucional

✓ Diagnósticos exploratorios de gran muestra de revistas (175) sin criterios explícitos de selección (Pinto Ocampo, 2010).

3. Selección de una Investigación: Munck & Snyder (2006)

Tema: Diagnóstico de la producción comparativa en tres revistas líderes de EE. UU.

(Comparative Political Studies, Comparative Politics y World Politics).

Método: Análisis cuantitativo de contenido: conteo exhaustivo de artículos (excluyendo reseñas y notas) y clasificación por número de casos, temas, región y características de autoría.

Teoría: Se basa en la idea de communautés de especialistas (Kuhn, 2006) para entender cómo la reputación de las revistas arbitra los límites de la política comparada y legitima a sus autores como “comparativistas”.

4. ¿Puede “viajar” la investigación en tiempo y contexto?

Sí, en términos metodológicos el enfoque de Munck & Snyder (2006) -contenidos cuantitativos y variables estandarizadas- es replicable en otras épocas y regiones (ej. América Latina) para diagnosticar tendencias. Sin embargo, el contexto editorial y disciplinar cambia: las revistas, los criterios de indexación y las áreas de interés evolucionan. Por tanto, aunque el método pueda reproducirse (viajar), los resultados y las conclusiones serán siempre contingentes al período (2000–2005) y al entorno académico de EE. UU.

5. Conclusiones y aportes a la agenda latinoamericana

Campo poroso pero dinámico: La política comparada en la región se define hoy tanto por método (número de casos, técnicas de inferencia) como por objeto (temas recurrentes: democratización, instituciones, partidos), superando la tensión “método vs. objeto” (Lijphart, 1971).

Fragmentación editorial: La ausencia de revistas especializadas obliga a diagnosticar la subárea a través de criterios numéricos y de prestigio, evidenciando la necesidad de redes de publicación regionales

Propuesta meta-analítica radial: Combinar criterios de indexación, pertenencia disciplinar, número de casos y autoidentificación comparativa permitiría trazar un mapa más comprensivo de la producción en América Latina (Collier & Mahon, 1993).

Aporte a la agenda: Este meta-análisis abre un campo de investigación integradora que puede impulsar la creación de revistas temáticas en la región y fomentar colaboraciones transnacionales entre comparativistas latinoamericanos.

El análisis comparativo de la producción académica en ciencia política de Argentina, Brasil, Colombia y México revela un panorama dinámico y heterogéneo que, si bien comparte metodologías clásicas de casos múltiples y small-n, también evidencia diferencias nacionales en cuanto a revistas, criterios de indexación y enfoques temáticos. La tipología de investigaciones -desde estudios cuantitativos de gran muestra en Brasil hasta articulaciones small-n en Argentina y México- demuestra que la política comparada en la región opera tanto bajo lógicas de replicabilidad metodológica como de contextualización disciplinar.

La selección del estudio de Munck & Snyder (2006) sirvió para ilustrar cómo un enfoque metaanalítico y cuantitativo puede “viajar” metodológicamente de EE. UU. a América Latina, aun cuando sus hallazgos estén siempre anclados a las condiciones editoriales y las dinámicas académicas de un tiempo y espacio específicos. Este contraste subraya que, más allá de la universalidad de métodos comparativos, los resultados requieren adaptaciones contextuales e interpretaciones críticas de las realidades locales.

Finalmente, el meta-análisis propuesto para la agenda latinoamericana -que integra criterios de indexación, filiación institucional, número de casos y autoidentificación comparativa- ofrece una hoja de ruta para consolidar la disciplina en la región. Fomentar revistas especializadas, colaboraciones transnacionales y una infraestructura editorial robusta permitirá no solo mapear con mayor precisión la política comparada latinoamericana, sino también enriquecerla con aportes teóricos y metodológicos propios, fortaleciendo así el campo en su totalidad.

Hasta aquí con este cierre se sintetiza lo esencial de este trabajo, destacando tanto los hallazgos como las implicaciones prácticas y académicas para el análisis presente, así que como para el desarrollo futuro de la política comparada en América Latina.

Referencias:

Amorim Neto, O. (2010). A política comparada no Brasil: a política dos outros. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 25(73), 317–330.

Castro Santos, M. E., & Coutinho, M. (2002). Uma nota sobre usos e não usos da comparação. Lua Nova, 55–56, 85–112.

Collier, D., & Mahon, J. E. (1993). Conceptual “stretching” revisited: Adapting categories in comparative analysis. American Political Science Review, 87(4), 845–855.

Jolías, L., & Reina, A. (2009). Producción analítica en política comparada: un estudio de revistas argentinas. Revista de Ciencias Sociales (UNQ), (15), 45–62.

Lijphart, A. (1971). Comparative politics and the comparative method. American Political Science Review, 65(3), 682–693.

Lucca, J. B. (2014). Comparative politics in Argentina, Brazil, Colombia and Mexico: A metaanalysis of scientific publications. Latin American Politics and Society, 56(2), 1–25.

Marenco, A. (2011). Usos e não usos da comparação na ciência política brasileira: 2006–2010.

Opinião Pública, 17(1), 155–178.

Munck, G. L., & Snyder, R. (2006). Debating the direction of comparative politics: An analysis of leading journals. Comparative Political Studies, 39(2), 123–143.

Pinto Ocampo, M. (2010). La agenda de la política comparada en Colombia: Diagnóstico de publicaciones indexadas. Análisis Político, 23, 49–67.

Pinillos, C., & Perbellini, M. (2011). Autoidentificación y criterios de selección en la política comparada argentina. Temas y Debates, 20, 77–98.

Puello-Socarras, J., & Lucca, J. B. (2011). Publicaciones comparativas en ciencia política mexicana: 1990–2007. Perfiles Latinoamericanos, 19(37), 129–149.

Rivera, O., & Salazar-Elena, R. (2011). ¿Qué tan comparada es la ciencia política mexicana?

Política y Gobierno, 18(1), 75–95.

Sartori, G. (1994). Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives, and outcomes. NYU Press.