5 minute read

Combler l’écart : comment la défense des droits des patients transforme l’accès aux médicaments au Canada

par Cheryl Petruk, MBA

L’accès aux médicaments demeure une préoccupation majeure pour de nombreux patients au Canada en particulier ceux atteints de maladies rares, chroniques ou potentiellement mortelles

Bien que le système de santé public canadien soit salué à l’échelle internationale, la réalité est plus nuancée Les retards d’approbation des médicaments, les formulaires provinciaux incohérents et les enjeux d’abordabilité créent des obstacles importants Ces barrières laissent des patients dans l’attente et parfois dans la souffrance pendant que le système navigue à travers sa bureaucratie

Dans ce contexte, la défense des droits des patients n’est pas seulement utile elle est indispensable.

Comprendre le paysage canadien de l’accès aux médicaments

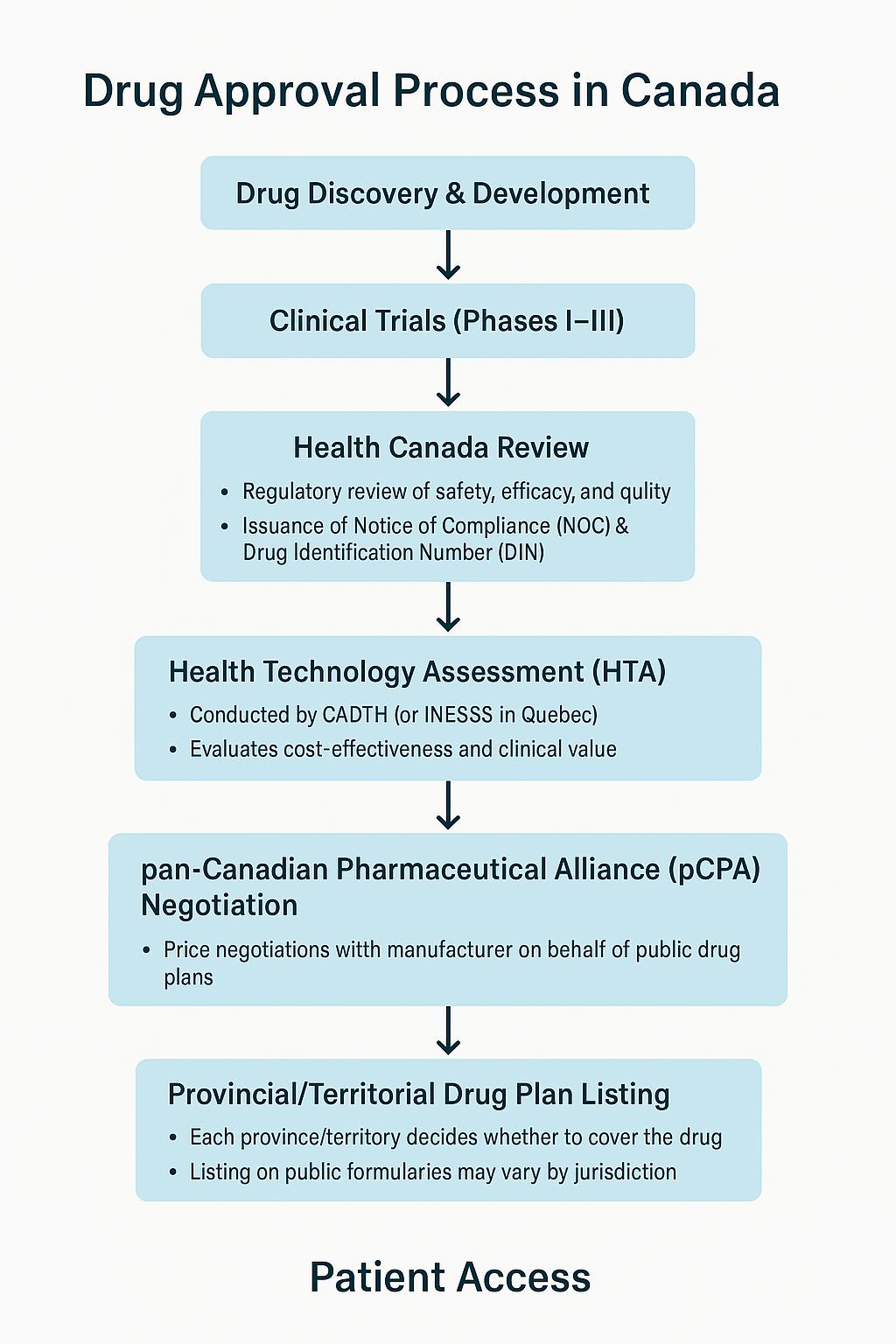

Le Canada possède un processus complexe et à plusieurs niveaux pour l’introduction de nouveaux médicaments. Une fois qu’un médicament est approuvé par Santé Canada, il doit passer par une évaluation des technologies de la santé (ETS) principalement menée par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) ou l’INESSS au Québec afin d’évaluer sa rentabilité et sa valeur thérapeutique. Les recommandations issues de ce processus alimentent ensuite les négociations avec l’Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP), qui vise à conclure des ententes de prix avec les fabricants Ce n’est qu’après ces étapes que les provinces et territoires peuvent choisir d’inclure le médicament dans leurs régimes publics

Cette séquence peut forcer les patients à attendre des mois, voire des années, pour obtenir un accès public à des médicaments déjà approuvés ailleurs. Pour ceux atteints de maladies évolutives ou graves, ces délais peuvent signifier un déclin irréversible de la santé, des fenêtres thérapeutiques manquées, voire le décès.

Même une fois le médicament approuvé, la couverture varie selon les provinces. Un patient en Alberta peut y avoir accès, tandis qu’un autre en Nouvelle-Écosse non. Cette « loterie postale » est non seulement injuste, mais souvent dévastatrice.

Combler l’écart : comment la défense des droits des patients transforme l’accès aux médicaments au Canada suite

Là où la défense des patients fait une différence

La défense des droits des patients s’impose comme une force de transformation face à ces défis. Les groupes de défense amplifient les voix de celles et ceux trop souvent écartés des conversations sur l’accès aux traitements les patients eux-mêmes

Influencer les évaluations des technologies de la santé

L’ACMTS (CADTH) et l’INESSS sollicitent de plus en plus des soumissions de patients dans le cadre de leur processus d’évaluation Il ne s’agit pas seulement de témoignages anecdotiques mais d’éléments qualitatifs puissants illustrant l’impact de la maladie sur la vie quotidienne, la santé mentale, l’emploi, la charge des proches aidants, etc. En humanisant les données, les défenseurs élargissent la perspective sur la valeur réelle d’un médicament, au-delà du simple coût par année de vie ajustée par la qualité (QALY).

Des groupes comme Myélome Canada, Fibrose kystique Canada ou l’Organisation canadienne pour les maladies rares (CORD) sont désormais reconnus comme des contributeurs crédibles au processus d’évaluation, veillant à ce que les recommandations tiennent compte de la réalité vécue des patients

Faire évoluer les politiques et les systèmes

Les défenseur e s ont joué un rôle central dans l’élaboration des politiques fédérales Par exemple, la Stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares, annoncée en 2023, est le fruit de lobbyisme soutenu, de recherches rigoureuses, de témoignages poignants et d’une pression coordonnée sur les instances gouvernementales.

Les groupes de patients ont également contribué à façonner les réformes du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) une démarche parfois controversée, mais qui démontre que la mobilisation des patients peut soutenir ou contester les institutions lorsque l’accès est en jeu

Combler les lacunes : soutien et accompagnement

Les organisations de défense des droits jouent souvent le rôle de navigateurs et de bouées de sauvetage pour les patients perdus dans le système de santé. Elles aident les personnes à comprendre comment faire appel d'un refus de couverture de médicaments, comment accéder aux programmes d'accès compassionnel des sociétés pharmaceutiques ou comment demander une aide financière. Sans ces groupes, de nombreux patients, en particulier ceux qui n'ont pas d'assurance privée, n'auraient pas de voie claire pour se faire soigner.

Par exemple, la Save Your Skin Foundation, qui se concentre sur le mélanome, aide les patients à accéder aux médicaments d'immunothérapie.

Combler l’écart : comment la défense des droits des patients transforme l’accès aux médicaments au Canada suite

L'équité dans l'accès : Un objectif central du plaidoyer

Le plaidoyer ne consiste pas seulement à réclamer les médicaments les plus récents, mais aussi à garantir un accès équitable à toutes les populations Les communautés autochtones, rurales et racialisées sont souvent confrontées à des obstacles disproportionnés en matière de soins, que ce soit en raison d'un manque de spécialistes à proximité, d'un taux d'assurance privée plus faible ou d'une méfiance historique à l'égard du système de santé

Les défenseurs des patients s'efforcent de Accroître la sensibilisation aux inégalités systémiques. Faire pression pour que les essais cliniques soient inclusifs et reflètent la diversité du Canada.

Veiller à ce que les soins et le matériel soient culturellement compétents.

Plaider en faveur de modèles de prestation décentralisés (par exemple, soins virtuels, sites de perfusion en milieu rural).

De cette manière, la défense des droits devient non seulement une voix pour le patient individuel, mais aussi un mécanisme de changement structurel.

Histoires vraies, impact réel

Le pouvoir du plaidoyer est peut-être mieux illustré par des histoires. Prenons l'exemple du Trikafta, un médicament qui change la donne dans le traitement de la mucoviscidose. Les patients canadiens et leurs familles ont lancé des campagnes coordonnées sous la bannière #TrikaftaNow, en partageant des vidéos, en écrivant des lettres, en accordant des interviews aux médias et en ralliant le soutien du public. Leurs efforts ont mené à une approbation accélérée de Santé Canada et à une recommandation rapide de l'ACMTS. En conséquence, Trikafta a été inscrit sur les listes de médicaments de plusieurs provinces en l'espace de quelques mois - du jamais vu pour un médicament contre les maladies rares quelques années auparavant.

Un autre exemple est celui de la communauté des patients atteints de NMP (néoplasme myéloprolifératif), qui a fait pression pour obtenir un accès rapide à des thérapies prometteuses grâce à des programmes d'utilisation compassionnelle, à la participation à des essais cliniques et à des plateformes d'éducation des patients qui permettent à ces derniers de s'adresser directement aux décideurs

Ces histoires montrent que lorsque les patients deviennent des défenseurs, les politiques peuvent avancer plus rapidement, les systèmes peuvent se plier, et des vies peuvent être changées

Combler l’écart : comment la défense des droits des patients transforme l’accès aux médicaments au Canada suite

Perspectives d'avenir : les patients comme partenaires

La défense des droits des patients doit évoluer d'un rôle consultatif vers un partenariat collaboratif Cela signifie :

Co-développement de protocoles d'essais cliniques avec les patients impliqués de la conception à la diffusion.

S’asseoir aux tables des décisions politiques en tant que parties prenantes égales.

Financer la recherche menée par les patients, en veillant à ce que les questions de recherche reflètent les priorités de la communauté.

Renforcer l’infrastructure de données afin que les résultats réels des patients éclairent en permanence les décisions d’accès.

Pour bâtir un système véritablement centré sur le patient, nous devons considérer les patients non pas comme des bénéficiaires passifs de soins, mais comme des experts de l’expérience vécue – une forme d’expertise essentielle qui est trop souvent sous-estimée

Le plaidoyer est un accès

Le système d'accès aux médicaments du Canada évolue, mais pas assez rapidement. Les défenseurs des patients aident à combler ce fossé, non seulement en faisant entendre leur voix, mais aussi en contribuant à la recherche, en façonnant les politiques, en offrant un soutien par les pairs et en demandant des comptes aux institutions.

L'accès aux médicaments n'est pas seulement une question logistique : c'est un impératif moral. Chaque jour d'attente d'un patient est un jour perdu à cause de la douleur, de l'incertitude ou d'un déclin évitable. Le plaidoyer pousse le système à agir plus rapidement, plus équitablement et à se concentrer sur ce qui compte le plus : la personne derrière la prescription.

Dans un pays où l'universalité des soins de santé est un idéal, le plaidoyer garantit que personne ne soit laissé pour compte