Sie prägen seit dem Mittelalter das Stadtbild: Jungfrauen, Edelfrauen, Ehefrauen und Arbeiterinnen, aber auch fromme Christinnen erzählen ihre Geschichte. Freuen Sie sich auf „den anderen Blick“.

Fromme Frauen und Fürstinnen

Wismar Hansisch Wismar Fürstlich Wismar Schwedisch

Beguinen

Seit 1283 sind Beguinen in Wismar zu finden. Diese frommen Frauen leben nach festen Regeln und christlichem Glaube. Obwohl sie in geistlicher Gemeinschaft leben, legen sie kein Gelübde ab und können jederzeit austreten und heiraten. Beguinen können Jungfrauen oder Witwen sein und verdienen ihren Lebensunterhalt mit Krankenpflege, Armenfürsorge und Handarbeit. Geschirr, hauptsächlich Dauben- und Zackenschalen, wird aus Holz gefertigt und mit einer Besitzermarke gekennzeichnet. So ist klar, wem die Schale gehört. Bei längerem Gebrauch entwickeln die Holzschalen einen ranzigen Geschmack. Dann werden sie durch neue ersetzt, die alten weggeworfen.

Kämme

Haarpflege gehört schon im Mittelalter für die Frauen zum Alltag. Grob- und feinzinkige Haarkämme werden zum Entwirren und verzieren der Frisur genutzt. Darüber hinaus werden beim Kämmen des Haares Läuse und Ungeziefer entfernt. Auch beim Weben werden Kämme benötigt. Hergestellt werden diese aus Horn, Holz und Knochen. Diese Artefakte wurden bei archäologischen Ausgrabungen in Wismar geborgen.

Mumifizierte Frauenhand

Das mittelalterliche Wismar kann selbst Gerichte abhalten, um Straftaten aufzuklären. Als Beweismittel im Mordprozess wird die Hand der Frau abgetrennt und aufbewahrt, der restliche Leichnam wird bestattet. Die aufbewahrte Hand dieser circa 35-jährigen Frau zeigt, dass Gerichtsverhandlungen nicht nur für männliche Mordopfer, sondern auch für weibliche geführt werden. Gerichtsprozesse zur Mordermittlung können mitunter Jahre dauern. Dazu wird das abgetrennte Körperteil in Holzschalen aufbewahrt.

Zugeschnürt und zugeknöpft

Die Frauen des mecklenburgischen Fürstenhauses kleiden sich im 16. Jahrhundert nach der spanischen Mode. Die Kleidung lässt kaum Bewegungsfreiheit, die natürliche Körperform wird in geometrische Formen geschnürt und versteckt. Durch die Mühlsteinkrause, feine Handschuhe und bodenlange Kleider ist nur das Gesicht sichtbar. Kleidung dient als nonverbales Kommunikationsmittel. Vom Rat erlassene Kleiderordnungen regeln vom 13. bis zum18. Jahrhundert die Art und Weise, wie Frau sich kleidet. Die Mode der Herzoginnen ist prägend für die Bürgerinnen des ersten Standes.

Christina von Schweden

Ab 1648 ist Christina von Schweden Wismars „erste Königin“. Sie bestätigt der Hansestadt ihre alten Privilegien und fördert Wismar durch die Ansiedelung des hohen Gerichts, dem königlich schwedischen Tribunal. Welchen Umschwung es für die alteingesessenen Ratsherren von Wismar bedeutete, plötzlich von einer Frau regiert zu werden und ihren Eid auf sie abzulegen, ist gut nachvollziehbar. Christina von Schweden hat die Stadt jedoch nie besucht.

Magdalena Schabbell

Die Tochter des Lübecker Ratsherren Johann Feldhusen heiratet 1639 den Juristen Heinrich Schabbell (1607—1677). Nach seiner Berufung an das Tribunal 1653 zieht die Familie mit den Kindern nach Wismar.

Magdalena Schabbell trägt auf ihrem Porträt sehr kostbare und repräsentative gutbürgerliche Kleidung, die ihren hohen Stand in der Wismarer Gesellschaft symbolisiert. Das kostbare Kreuz um den Hals dokumentiert ihre Frömmigkeit. Mit ihrer Stiftung möchte sie sich einen Platz im Himmelreich sichern.

Abb. links: Kännchen, um 1930 im Ausstellungsbereich Wismar industriell

Abb. Vorderseite: Madonna, 15. Jahrhundert im Ausstellungsbereich Wismar hansisch

Stadtgeschichtliches Museum der Hansestadt Wismar Tel. 03841 / 22 43 110 museum@wismar.de | www.wismar.de/Schabbell

Ehefrauen und Arbeiterinnen

Wismar mecklengurgerisch Wismar Industriell Wismar sozialistisch

Chemisenkleid

Das handgefertigte Chemisenkleid von 1810 zeigt, dass „Frau“ in Wismar die französische Mode trägt. Es besteht aus einem seidenen Untergewand und einem Tüllübergewand mit blattartigem Saum und kurzen Puffärmeln. Aufgrund der Besetzung durch Napoleon gelangt die neue fließende Mode nach antikem Vorbild in die Hansestadt. Vor Kälte schützen feine Unterkleider aus Wolle, wärmende Kaschmirstolen und bis zum Oberarm reichende Handschuhe. Auch die Wismarerin Sophia Dorothea Wilhelmine Lummert trägt diese Kleidung.

Luise Amalie Anders

Die Ehefrau des Wismarer Advokaten Johann Heinrich Anders trägt auf ihrem Porträt ein türkisfarbenes Hochzeitskleid. Geheiratet wird noch im besten Sonntagskleid. Die junge Frau ist kurz vor der Trauung dargestellt. Erst danach trägt sie eine Haube als Kopfbedeckung. Später, im Laufe des 19. Jahrhunderts, wird das weiße Hochzeitskleid modern, da Königin Victoria von Großbritannien ein solches bei ihrer Hochzeit trägt.

„Eine

glückliche Stunde“ von Carl Canow

Der Wismarer Künstler Carl Canow zeigt in diesem Gemälde eine zeittypische Wohnung. Eine junge Frau sitzt zu später Stunde am offenen Fenster der Küche. Der gemütlich erleuchtete Raum mit alltäglicher Szenerie steht im interessanten Gegensatz zum Fenstergast. Aus der Dunkelheit erscheint ein uniformierter Mann, der die junge Frau anscheinend besucht. Ist es ein Offizier, ein Postbote, der Bruder oder der Geliebte?

Im Ersten Weltkrieg

Während des Ersten Weltkrieges (1914-18) halten die Ehefrauen in der Stadt die Stellung, kümmern sich um Haus und Hof und ersetzen ihre Männer in der Fabrik. Sie versorgen Kinder und Greise vor Ort und schicken ihren Männern Pakete an die Front. In der Stadt herrscht Lebensmittelknappheit, sodass Lebensmittel nur gegen Marken erhältlich sind. Auch die Kleinsten werden in diesen außergewöhnlichen Alltag einbezogen. So spielen Mädchen mit Puppen, die genauso in Uniformen gekleidet und ausgestattet sind, wie ihre Väter an der Front.

Auf der Flucht

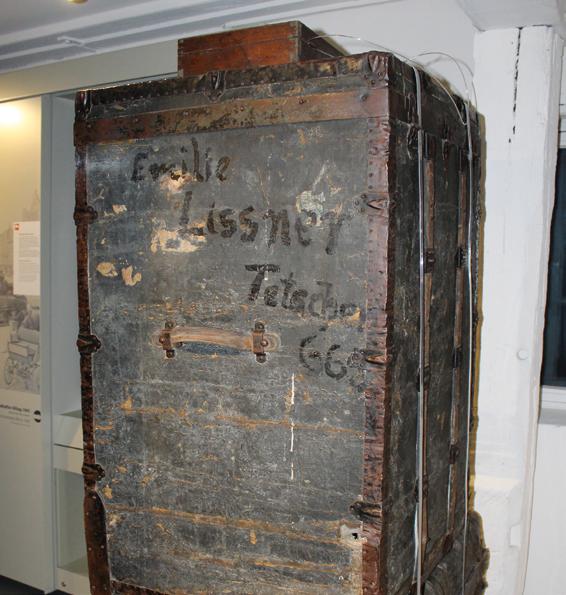

Nach Kriegsende 1945 gibt es verschiedene Organisationsformen von Flucht und Vertreibung. Bei der ungeordneten Vertreibung müssen Menschen spontan ihre Heimat verlassen. Dies kann weder organisiert noch vorbereitet werden. Besitz wird zurück gelassen. Emilie Lissner aus Tetschen (heute Děčín) flieht organisiert. Sie weiß, wann sie ihre Wohnung verlassen muss und kann ihr Hab und Gut in einem großen Koffer verstauen. Sie kommt nach dem Krieg in Wismar an und wohnt am Markt 14. Später zieht sie in die Bundesrepublik Deutschland.

Frauen auf der Werft

Auf der Wismarer Werft sind 1952 insgesamt 1052 Frauen beschäftigt, darunter 24 Schweißerinnen, 20 Blechtischlerinnen, 15 Kranführerinnen, 3 E-Karren-Fahrerinnen und eine Kraftfahrerin. Zu Ihnen gehört die Schweißerin Irene Weihs. Sie ist als Flüchtling mit ihrer Mutter und vier Brüdern nach Mecklenburg gekommen. 1953 absolviert sie auf der Mathias-Thesen-Werft Wismar eine Schweißerausbildung. Danach lehrt sie das Schweißerhandwerk auf der Werft.