EKOFEMINISME KajianPengantar

Lembar Kontribusi

Penulis:

Chaifa Musthika Azzahra

Ratu Siregar

Cut Fatimatuzzahra

Rachelinda Zora Amelia Marchanty

Dewi Rina Febriani

Sekar Kinasih Bambang Prapaskah

Latifatul Fauzia Firdausi

Rosita Nuur Aulia

Anjela Laurensia Turnip

Cahyo Zhorif Haryadi

Penyunting:

Octaviana Uli Basa Hutabarat

Latifatul Fauzia Firdausi

Chaifa Musthika Azzahra

Dewi Rina Febriani

Ratu Siregar

Desain Sampul:

Chaifa Musthika Azzahra

Latifatul Fauzia Firdausi

Pengawas:

Angelia Putri Arti

Ivana Tiara Purnama

Octaviana Uli Basa Hutabarat

Latifatul Fauzia Firdausi

Pendahuluan

Isu lingkungan hidup secara spesifik memiliki keterkaitan dengan perempuan Argumen ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan berasal dari peran ataupun kebutuhan pokok

perempuan yang berkaitan erat dengan lingkungan Kebutuhan perempuan terhadap air bersih saat menstruasi berpengaruh pada kesehatan reproduksi yang akan terganggu

apabila terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan sulitnya akses terhadap air bersih Selain itu, rusaknya lingkungan menghasilkan efek domino terhadap

keterbutuhan rumah tangga yang menjadi mahal yang dalam hal ini menitikberatkan pada peran perempuan sebagai pengelola keuangan akan dipersalahkan dalam perannya mengatur keuangan. Kemudian, kebutuhan air bersih terhadap konsumsi perempuan hamil untuk dapat memenuhi kesehatan janin dan ibu yang mengandung agar terhindar dari dehidrasi dan tercukupinya gizi janin, serta kebutuhan pokok lainnya yang sangat mempengaruhi peran perempuan. Keterkaitan ini membuat hadirnya gerakan ekofeminisme sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan kerusakan lingkungan yang terkait dengan peran perempuan

Gerakan feminisme melakukan protes terhadap segala bentuk perusakan alam dengan bentuk penolakan terhadap tindakan yang menghancurkan lingkungan yang kemudian dapat merugikan generasi sekarang maupun masa yang akan datang, gerakan ini kemudian disebut sebagai Ekofeminisme. Gerakan ekofeminisme lahir dari keresahan para perempuan terhadap kerusakan alam dikarenakan perempuan merupakan pihak yang paling banyak dirugikan ketika lingkungan dirusak

Kekhawatiran akan kerusakan alam yang berujung pada ketidakadilan bagi perempuan memunculkan kesadaran akan perjuangan kelestarian lingkungan dan hak-hak perempuan, hadirnya gerakan-gerakan sebagai wujud munculnya ekofeminisme Ekofeminisme merupakan istilah baru untuk ide-ide lama dari berbagai gerakan sosial, yaitu gerakan feminis, perdamaian, dan lingkungan tahun 1970-an dan awal 1980-an. Namun, baru belakangan ini dikenal berkaitan dengan berbagai proses dan kegiatan melawan perusakan lingkungan, yang awalnya dipicu oleh bencana ekologi berulang.

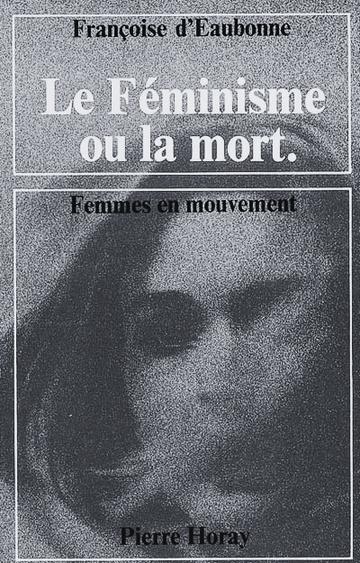

Munculnya gerakan Chipko melindungi Hutan

Himalaya di India dari penebangan, konseptual ekofeminisme yang dikenalkan oleh Francoise d’Eaubonne dalam bukunya tahun 1974 Le Feminism ou la Mort (Feminisme atau Kematian) untuk menentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelebihan populasi manusia Ketidakadilan terhadap perempuan atas kontrol reproduksi merupakan penyebab overpopulation yang mencerminkan sistem patriarki yang menginginkan perempuan terus bereproduksi, dan gerakan ekofeminisme lainnya memicu terbukanya jalan panjang bagi penggerak ekofeminisme di seluruh dunia Penindasan dan penaklukan yang dilakukan oleh kapitalisme-patriarki, dimana perempuan dan lingkungan menjadi korban membuat ekofeminisme semakin diyakini menjadi salah satu upaya untuk membela lingkungan

Selain itu, menurut mitos yang beredar di masyarakat, perempuan kerap diasosiasikan dengan alam Misalnya, perempuan diandaikan sebagai bumi, bunga, malam, bulan, dan padi. Terkadang mitos-mitos tersebut bukan merupakan mitos yang bermakna positif tetapi justru sebaliknya

Kondisi ini kemudian memunculkan kecurigaan para feminis terhadap proses pengasosian perempuan dengan alam Hal ini disebut juga sebagai feminisasi alam

Sifat feminin disamakan dengan alam yang digunakan sebagai basis penginterpretasian melahirkan dua posisi yaitu yang menerima kedekatan perempuan dengan alam dan yang menolak kedekatan tersebut karena dianggap sebagai bentuk penindasan Posisi yang menerima pandangan kedekatan perempuan dengan alam gagal untuk mendeteksi sifat alam yang dieksklusi dan dilekatkan pada hal primitif, non-manusia, dan kehewanan, serta menganggap seluruh perempuan adalah kooperatif, pemelihara, dan empatik Padahal, perempuan juga mampu mendominasi dan berkonflik Kemudian, posisi yang menolak kedekatan perempuan dengan alam mengartikan pembebasan adalah ketika perempuan bebas dari sifat femininnya dan mengadopsi kehidupan maskulin yang dikonstruksikan sebagai netral gender. Dua pandangan berbeda ini menghasilkan konsep dualistik yang kemudian melahirkan suatu pandangan lain non dualistik kritis yang tidak berada pada posisi “Ibu Bumi” maupun posisi 3

yang beradaptasi dengan pola maskulin, melainkan ekofeminisme yang politis baik perempuan atau laki-laki merupakan bagian dari alam yang meruntuhkan pandangan dualistik melalui cara-cara tertentu.

Ekofeminisme menolak cara berpikir dan bertindak dualistis-dikotomis yang memandang realitas menjadi dua bagian yang sangat berbeda Bahaya dari pola pikir tersebut melahirkan kebijakan dominasi Manusia merasa

memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada alam sehingga berujung pada sikap eksploitatif

Kepentingan manusia selalu diutamakan sementara hutan dan organisme di dalamnya hanya dilihat sebagai objek untuk memenuhi

kepentingan manusia Pola pikir dualisme semakin memperkuat cara pandang dunia bahwa alam sebagai sesuatu yang tak berdaya dan pasif sepantasnya digunakan untuk kepentingan manusia. Demikian pula dalam relasi sosial kemasyarakatan, laki laki justru merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Alhasil kondisi ini menghasilkan budaya patriarki yang menindas hak-hak perempuan seperti subordinasi, beban ganda, hingga kekerasan pada perempuan yang berlangsung secara sistematisstruktural

Karen J Warren (1983) menyatakan bahwa adanya berbagai keyakinan, nilai, sikap, dan asumsi dasar dunia Barat dibentuk oleh bingkai pikir konseptual patriarkal yang opresif Hal itu bertujuan untuk menjelaskan, membenarkan, dan menjaga hubungan antara dominasi dan subordinasi secara umum serta dominasi lakilaki pada perempuan secara khusus Adapun ciriciri yang diuraikan dari bingkai pikir ini:

(1) cara berpikir hierarkis, yaitu pola pikir "atas bawah" yang memberikan nilai, status, atau prestise yang lebih tinggi kepada apa yang "di atas" dibanding kepada apa yang "di bawah” Misalnya dengan menempatkan alam di posisi bawah karena alam hanya dipandang sejauh kepentingan manusia Budaya hasil kreasi manusia dianggap lebih berharga daripada alam

(2) dualisme nilai, misalnya bersikap oposisional dan eksklusif Serta, menempatkan nilai prestise atau status sosial yang dilekatkan pada “akal”, “rasio”, dan “laki-laki" dibanding pada “tubuh”, “emosi”, dan “perempuan”; serta

(3) logika dominasi, logika ini menunjukan wujud tindakan opresif manusia terhadap alam, alam dipandang sebagai sesuatu yang pasif, lemah, dan tidak mioemiliki akal sehingga dapat didominasi oleh manusia yang memiliki akal.

Merchant, C 1980 The death of Nature: Women, Ecology and The Scientific Revolution Harper and Row San Francisco

Cara berpikir hierarkis, dualistik, dan opresif merupakan cara berpikir maskulin yang telah mengancam keselamatan terhadap perempuan dan juga alam Atas dasar pemikiran tersebut, tampak jelas bahwa perempuan telah “dinaturalisasi” dan alam telah “difeminisasi” Warren menekankan posisi perempuan yang "dinaturalisasi" terjadi ketika mereka digambarkan melalui acuan terhadap binatang. Demikian pula alam yang "difeminisasi" ketika "ia" diperkosa, dikuasai, ditaklukkan, dikendalikan, dipenetrasi, dikalahkan, dan ditambang oleh laki-laki, atau ketika "ia" dihormati atau bahkan disembah sebagai "Ibu" yang paling mulia dari segala ibu. Jika laki-laki adalah tuan dari alam dan diberi kekuasaan atas alam, maka ia mempunyai kendali tidak saja atas alam, tetapi juga atas perempuan. Sehingga, apa pun yang dapat dilakukan lakiIaki terhadap alam dapat dilakukan pula kepada perempuan.

Kondisi ketidakadilan perempuan dalam lingkungan mulanya berawal dari pengertian mengenai tindakan yang keliru dan sengaja dilakukan oleh manusia terhadap alam Karena perempuan selalu dihubungkan dengan alam, maka, secara konseptual, antara simbolik dan

linguistik terdapat keterkaitan antara isu feminis dan ekologis. Menurut Warren, hal ini tidak mengherankan bila kembali mengingat akan budaya masyarakat kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja patriarki, di mana terdapat justifikasi hubungan dominasi dan subordinasi serta penindasan terhadap perempuan oleh laki-Iaki. Langkah selanjutnya, yaitu tidak menginterpretasikan karakteristik perempuan dengan alam yang melemahkan perempuan, misalnya dengan menarik kesimpulan bahwa perempuan secara karakteristik memiliki kesamaan dengan alam, maka, ia bersifat sebagai perawat, penjaga, dan pelestari alam. Ini artinya tugas tersebut didefinisikan bukan karena kesadaran tetapi karena kodrat Pemikiran yang ingin mengembalikan perempuan kepada kodrat inilah yang amat berbahaya karena bermain diantara "menyanjung" dan "menindas" perempuan. Para ekofeminis tidak ingin mengembalikan perempuan pada argumentasi kodrat akan tetapi ingin melihatnya sebagai argumentasi berdasarkan kesadaran feminis, yakni, melihat adanya relasi yang menindas di dalam wacana lingkungan dan sebagai akibatnya terdapat ketidakadilan di dalam relasi masyarakat

Ekofeminisme selalu berkaitan erat dengan berbanding lurusnya subordinasi terhadap

perempuan dengan subordinasi terhadap alam

Hal ini memiliki arti jika terjadi subordinasi

terhadap perempuan, maka terjadi pula subordinasi terhadap alam Hubungan ini lah

yang menghubungkan keduanya Oleh sebab itu, perlu adanya keseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk hubungan setara untuk

menghilangkan subordinasi dan menjaga ekologi di mana mereka hidup

Namun, kesetaraan antara kedua gender menjadi sulit untuk dicapai karena eksistensi kapitalisme dan patriarki di kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Vandana Shiva, kapitalisme secara intrinsik menciptakan struktur dan budaya penindasan Kapitalisme memiliki dampak negatif yang merata di berbagai aspek kehidupan manusia, beberapa diantaranya yang dapat kita kita lihat dalam

kehidupan sehari-hari adalah seperti tindakan konsumerisme, ketidakpuasan hidup, sikap individualisme, dan berbagai hal lainnya dan kapitalisme juga memiliki kapitalisme juga memiliki keterkaitan yang erat dengan patriarki.

Keterkaitan antara kapitalisme dan patriarki tercerminkan dalam analisis Vandana Shiva terhadap status pekerjaan dan konsep diri perempuan. Shiva menggunakan pendekatan antropologi metafisik untuk mengungkapkan hubungan yang erat antara kapitalisme dan patriarki dengan menyoroti pandangan masyarakat India sebelum dan sesudah penjajahan Inggris Masyarakat tersebut memiliki pemahaman tentang hutan sebagai entitas multifungsi yang memiliki dimensi yang beragam. Hutan berperan sebagai penopang kehidupan dalam bidang pertanian, sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi. Perempuan, sebagai pengguna dan pengolah utama hasil hutan dan pohon, mendapatkan manfaat dari berbagai kemudahan tersebut. Alam dan perempuan diberi penghargaan yang tinggi karena peran mereka dalam produksi dan reproduksi kehidupan

Namun, hadirnya kapitalisme meminggirkan perempuan yang dapat terlihat dari bagaimana hasil kerja maupun ilmu yang dikembangkan oleh perempuan tidak dihargai Pekerjaan perempuan dianggap remeh dan dianggap tidak efisien serta tidak berkualitas sehingga dianggap perlu digantikan oleh mesin industri yang umumnya dioperasikan oleh laki-laki

Pengetahuan yang diturunkan secara turun temurun oleh perempuan dianggap tidak bermutu dan dianggap perlu digantikan oleh pengetahuan ilmiah yang cenderung bersifat

maskulin dan kemudian citra diri perempuan pun diubah dari produsen menjadi konsumen

Kolaborasi antara kapitalisme yang memiliki ciriciri eksploitatif dan patriarki yang bias gender menghasilkan banyak bentuk ketidakadilan sosial dan ketidakadilan ekologis yang mematikan. Sistem kapitalisme-patriarki ini memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pemilik modal dan kaum laki-laki, serta merugikan masyarakat miskin, perempuan, dan alam Pada akhirnya, berbagai bentuk

penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam terjadi secara simultan Kedua bentuk penindasan ini saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain

Praktek-praktek penindasan tersebut tidak hanya terjadi satu arah dan monolitik, tetapi juga bersifat sistemik dan terakumulasi seiring waktu.

Penindasan kapitalisme-patriarki terhadap

perempuan dan alam yang tumpang tindih dapat dilihat dari beberapa contoh:

Ketidakadilan distributif dalam sistem pembagian upah

Perempuan seringkali mengalami ketidakadilan dalam sistem pembagian upah. Dalam kapitalisme, konsep kerja cenderung dimaknai sebagai aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijual di pasar dan menghasilkan uang Pekerjaan rumah tangga yang melibatkan tugas-tugas rutin cenderung dibebankan kepada perempuan dan tidak dianggap sebagai pekerjaan yang bernilai karena tidak menghasilkan uang secara langsung Padahal, kerja-kerja rumah tangga sangat besar jasanya untuk menyiapkan tenaga kerja baru untuk memastikan terulang kembalinya struktur sosial dari waktu ke waktu–dalam hal ini struktur sosial yang dipengaruhi oleh kapitalisme.

Hal ini sejalan dengan cara pandang kapitalisme terhadap alam, salah satu bagian dari alam yang akan penulis bahas adalah hutan Hutan dianggap tidak produktif karena tidak memberikan kontribusi nilai tambah secara materiil. Padahal, hutan yang secara tidak langsung menciptakan produktivitas dalam sektor pertanian, peternakan, sosial-budaya, dan ekologis seperti penyediaan air

bersih, pelestarian keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan pengendalian banjir Dalam kapitalisme, produktivitas hutan hanya diukur sebatas berapa jumlah kayu yang dapat langsung dijual di pasar dan menghasilkan uang.

Menciptakan sistem ekonomi pasar yang serakah

Sekali Mahatma Gandhi pernah berkata, “Alam menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak akan cukup untuk memenuhi keserakahan beberapa orang” Jika ditilik lebih lanjut, keserakahan ini merupakan sifat yang melekat dengan kapitalisme-patriarki, Shiva percaya bahwa faktor penyebab kerusakan lingkungan dan penindasan terhadap perempuan yang paling fundamental adalah sistem ekonomi pasar eksploitatif

Shiva mengkritik kapitalisme-patriarki karena kapitalisme-patriarki memiliki kesalahan yang fatal dalam memaknai produktivitas. Produktivitas hanya dimaknai sebatas kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan memupuk modal Praktek bisnis difokuskan pada upaya memproduksi lebih banyak dan memperluas jangkauan pasar

untuk memaksimalkan profit Semakin besar keuntungan materiil yang diperoleh, maka kegiatan ekonomi dianggap baik; sebaliknya, jika keuntungan yang didapat makin kecil, maka kegiatan ekonomi dianggap kurang baik atau bahkan tidak baik. Evaluasi kinerja pun dilakukan secara berkala berdasarkan meningkat atau tidak surplus yang dicapai

Selama ini, umum diketahui bahwasannya kapitalisme-patriarki terobsesi untuk mengejar surplus Dalam ekofeminisme sendiri, konsep surplus merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap alam Pada hakikatnya, surplus produksi bukanlah “sisa lebih” setelah terpenuhinya kebutuhan masyarakat, melainkan sebuah bentuk “kekerasan”, “pencurian”, dan “pemerasan” terhadap alam dan hak yang seharusnya dimiliki oleh generasi mendatang. Kekerasan yang dilakukan oleh kapitalisme-patriarki ini dengan jelas mewujud dalam bentuk-bentuk seperti alam tidak diberi waktu yang cukup untuk mengistirahatkan diri dan dipaksa terus menerus berproduksi untuk melayani kebutuhan masyarakat maupun permintaan pasar global. Selain itu, alam juga tidak diberi kesempatan untuk menikmati sebagian hasil produksinya guna memulihkan dirinya sendiri

Berpola pikir dikotomis-dualistis dalam suasana kompetitif

Menurut Vandana Shiva, berpola pikir dualistisdikotomis dalam suasana kompetitif menghasilkan pemisahan dan perlawanan antara berbagai elemen dalam masyarakat Pola pikir ini melihat dunia dalam kategori biner, seperti baik-buruk, pria-wanita, alam-budaya, dan sebagainya Hal ini menciptakan perpecahan dan ketidakseimbangan dalam hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan sesama manusia

Shiva juga berpendapat bahwa pola pikir dualistis-dikotomis berbahaya karena mengabaikan keterkaitan dan ketergantungan yang kompleks antara elemen-elemen tersebut dan pola pikir dualistis-dikotomis berpotensi menciptakan ketidakadilan yang dapat terlihat dari bagaimana “hal yang kedua” digunakan sebagai sarana untuk melayani kebutuhan ”yang pertama” yang dimana maksud dari hal ini adalah adanya kecenderungan untuk menyingkirkan, memarjinalisasi, mensubordinasi, menindas, mengeksploitasi dan bahkan tidak jarang menghancurkan elemen yang dipandang lebih rendah.

Dia percaya bahwa pandangan yang lebih holistik dan ekologis diperlukan untuk memahami hubungan yang lebih dalam antara manusia, lingkungan, dan masyarakat

Vandana Shiva mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana pemahaman dan kerjasama antara elemen-elemen yang berbeda menjadi penting dan dia menekankan pentingnya membangun kesadaran akan interkoneksi dan saling ketergantungan dalam

upaya menjaga keberagaman budaya, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekologis

Aliran-aliran Ekofeminisme

Ekofeminisme Spiritual

Hubungan antara perempuan dan alam hingga kini masih menjadi perdebatan para feminis meski mereka telah sepakat

bahwasannya ada sebuah seksisme serta

naturisme yang terjadi. Meski begitu, kesepakatan mengenai bagaimana keterkaitan

antara perempuan dan alam belum ditemukan

Masih ada perdebatan apakah keterkaitan itu

lebih condong secara psikologis, biologis, atau sosial Oleh karena hal tersebut, ekofeminisme

memiliki berbagai varian turunan salah satunya

yakni Ekofeminisme Spiritual.

Aliran ekofeminisme spiritual mencoba merefleksikan pandangan antroposentris yakni cara pandang terhadap bahaya manusia pada alam sebagaimana androsentris yang

membenarkan bahaya laki-laki kepada

perempuan Selain itu, para penganut ekofeminisme spiritual percaya bahwa ada

suatu hal yang sakral terhadap tubuh

perempuan sehingga seringkali mereka

menganalogikan peran perempuan dan alam secara biologis. Salah satu tokoh pencetus ekofeminisme spiritual adalah Starhawk Bagi

Starhawk, hubungan perempuan dan alam adalah sebuah karya yang sama Ia berpendapat bahwa sifat tubuh unik pada perempuan seperti menyusui, kelahiran, kehamilan, dan

lainnya dapat disandingkan dengan spiritual berbasis bumi sehingga dapat muncul analogi seperti “ibu pertiwi”, maupun peran secara arketipikal (dasar) seperti “ibu kelahiran.” Oleh karena itu, ekofeminisme spiritual meyakini bahwa peran perempuan dan alam jauh lebih diuntungkan apabila dibandingkan dengan hubungan laki-laki dan alam.

Pada intinya, ekofeminisme spiritual berusaha memperkuat bahwa ada hubungan yang dekat antara degradasi lingkungan dan keyakinan Tuhan memberikan kekuasaan manusia atas bumi. Selain itu, mereka percaya bahwa hubungan antara perempuan dengan alam lebih diuntungkan apabila dibandingkan hubungan laki-laki dengan alam. Hal tersebut didasarkan atas argumen dari Starhawk yang mengatakan bahwa sifat tubuh pada perempuan yang unik membuat mereka lebih mengetahui kenyataan akan manusia satu dengan alam

source: mamaaleta.org

Ekofeminisme Material

Pada intinya, ekofeminisme material menolak secara penuh penyamaan antara perempuan dengan alam karena alam didefinisikan sebagai sesuatu yang pasif, non-subjek, dan hanya bisa memberi. Sistem patriarki dan atribut-atribut feminin yang melekat pada perempuan dianggap sebagai akar penindasan terhadap perempuan Maka dari itu, pencopotan atributatribut feminin dan penyesuaian dengan pola kehidupan maskulin adalah hal yang perlu dilakukan agar pembebasan perempuan dapat dicapai.

Ekofeminisme Transformatif

Vandana Shiva mengatakan bahwa orang-orang

kulit putih memiliki rasa superioritas atas masa depan bumi, masyarakat, hingga kebudayaan yang nantinya akan memicu adanya sebuah

aturan berupa tuntutan baru atas pengawasan

terhadap kehidupan orang lain (non kulit putih)

Suatu kontrol atau kekuasaan akan terbentuk dari orang-orang kulit putih yang menganggap dirinya memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang lain dari rasa superior yang mereka miliki sehingga orang-orang non kulit putih sangat berpotensi untuk dirugikan dalam kehidupannya atas adanya kontrol atau kekuasaan tersebut

Selain itu, orang-orang kulit putih yang merasa dirinya superior, memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain, beranggapan

bahwa orang-orang non kulit putih yang menyebabkan kerusakan alam hingga kemiskinan Fakta menunjukkan sebaliknya, yakni yang ditunjukkan dari aksi protes yang

dilakukan oleh buruh, petani, hingga perempuan melalui ekofeminisme yang justru merekalah yang memperjuangkan aspek-aspek yang dirugikan salah satunya lingkungan (alam) Hal ini menunjukkan korban dari kerusakan lingkungan justru menjadi kelompok yang dipersalahkan yang dikatakan sebagai masyarakat dunia ketiga (masyarakat lokal, kelompok miskin, dan kaum perempuan)

Kekuatan atas kontrol atau kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab ini akan mempengaruhi aspek kehidupan lainnya, yakni salah satunya adalah pendidikan Produksi pengetahuan lingkungan erat kaitannya dengan relasi kekuasaan sehingga masyarakat dunia ketiga (masyarakat lokal, kelompok miskin, dan kaum perempuan) akan selalu kalah dalam reproduksi pengetahuan dan intervensi lingkungan

Sebagai bukti, sistem pengelolaan hutan yang merupakan bagian dari “scientific forestry” disebut sebagai “ecologically good” dan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh petani lokal disebut sebagai “ecologically bad” yang merusak lingkungan, tetapi pada kenyataanya “scientific forestry” ditentang oleh

kelompok marginal salah satunya oleh petani karena hasil yang diperoleh dari sistem pengelolaan tersebut bukanlah untuk kepentingan publik melainkan untuk kepentingan kaum-kaum yang berkuasa.

Hingga akhirnya, Vandana Shiva dan Maria Mies menghadirkan ekofeminisme transformatif untuk mengurangi adanya dampak yang ditimbulkan oleh kaum-kaum penguasa dalam reproduksi pengetahuan kaitannya dengan lingkungan.

Sebagaimana banyak dikaji terutama oleh Vandana Shiva dan Maria Mies, ekofeminisme transformatif adalah ekofeminisme yang meminimalisasi “ketidaksetaraan relasi kuasa” dalam reproduksi pengetahuan lingkungan. Ekofeminisme transformatif menghadirkan cara pandang baru yang tidak hanya melihat lelaki dan perempuan, tubuh dan jiwa, manusia dan alam, sebagai suatu oposisi dualistik yang meniadakan

Namun, cara pandang yang dihadirkan adalah cara pandang secara holistik (menyeluruh), pluralistis, dan inklusi untuk membangun relasi setara untuk kebaikan seluruh orang, sekelompok, sekumpulan, dan seluruh kaum tanpa memandang gender Sebuah ruang berpikir dan berdiskusi dihadirkan dalam ekofeminisme transformatif untuk saling menyampaikan dan bertukar pendapat hingga mewujudkan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi manusia dan alam tanpa merugikan pihak tertentu. Ekofeminisme transformatif menjadi sejalan pula dengan semangat dari feminisme transformatif yang apabila ditilik dari pendapat Warren, setidaknya memiliki enam karakteristik yakni yang pertama, mengakui dan menegaskan keterkaitan semua sistem operasi. Kedua, menekankan eksistensi dari adanya kenyataan keberagaman pada perempuan yang artinya menghindari konsep menguniversalkan suatu identitas, dalam hal ini baik perempuan maupun laki-laki Ketiga, menolak logika dominasi atau pandangan umum yang menggambarkan terjadinya dominasi oleh lakilaki terhadap perempuan dan alam, sebagaimana sebagai perwujudan dari pola pikir yang hierarkis memandang sesuatu lebih baik

daripada yang lain dipandang dari segi nilai, status, dan prestise. Keempat, memikirkan kembali arti dari menjadi manusia dan berani untuk mempertimbangkan “kesadaran” yang dikaruniai kepada manusia bukan hanya sebagai pembeda manusia dan alam namun juga yang membuat manusia lebih baik daripada alam Kelima, masih mempertahankan etika atau konsep yang menekankan nilai feminin tradisional yang cenderung saling menjalin, menghubungkan, dan menyatukan manusia. Terakhir, feminisme transformatif percaya bahwa adanya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai alat yang dipergunakan untuk menjaga kelangsungan bumi

Ekofeminisme Kritis

Perempuan dan alam merupakan dua hal yang saling terkait adalah suatu argumen fundamental yang mutlak disetujui oleh seluruh pemikir ekofeminis tanpa terkecuali. Alhasil, argumen tersebut menghasilkan perbedaan antara ekofeminisme dengan gerakan maupun teori lingkungan lainnya. Penggunaan istilah "feminisme" dalam ekofeminisme menunjukkan

bahwa gerakan dan teori lingkungan perlu memasukkan analisis gender sebagai bagian dari usaha mereka untuk menyelidiki kerusakan lingkungan dan upaya penyelamatannya Namun, bagaimana relasi antara perempuan dengan alam tersebut dijelaskan dan diinterpretasikan dalam ekofeminisme menciptakan beragam tesis yang seringkali tumpang tindih.

Contohnya adalah ketika ekofeminisme spiritual dikritik karena dianggap tidak mampu menggambarkan pengeksklusian perempuan yang terjadi akibat pengasosiasian perempuan dengan alam. Ekofeminisme spiritual juga tidak memikirkan bagaimana alam didudukkan di bawah dominasi dualisme Cartesian, dengan begitu, alam dianggap bertentangan dengan rasio Seperti yang telah diketahui selama ini, rasio acapkali diasosiasikan dengan keunggulan manusia, sedangkan alam dilekatkan dengan segala sesuatu yang berlawanan dengan rasioemosi, ketubuhan, kehewanan, primitif, dunia non-manusia, dan fiskalitas. Penafsiran atas alam yang dianggap kontras dengan rasio yang membuatnya

dipandang sebagai pasif, non-subjek, dan hanya sekadar memberi sehingga muncul konsep “Ibu Bumi” yang mencoba menghubungkan antara

sifat-sifat di atas dengan insting keibuan

Hadirnya konsep “Ibu Bumi” menandakan bahwa ekofeminisme spiritual masih terjebak pada kubang esensialisme Atribusi sifat feminin pada perempuan ini amat mereduksi kompleksitas, mengasumsikan bahwa semua perempuan memiliki sifat empatik, pemelihara, kooperatif, dan altruistik yang sama Padahal kenyataannya tidaklah demikian karena

perempuan juga mampu terlibat dalam konflik dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi

Oleh karena itu, penggunaan kata "perempuan" secara teoritis dan praktis memiliki tantangan tersendiri

Sedangkan tesis-tesis yang menyusun ekofeminisme material sendiri masih terjebak

dalam pola pikir phallosentris. Dalam pandangan tersebut, pembebasan hanya dapat dicapai jika perempuan membuang atribut feminimnya dan mengadopsi atribut maskulin yang dianggap netral gender ninnya dan mengadopsi atribut maskulin yang dianggap netral gender Hal tersebut mengasumsikan

bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan perempuan adalah menyesuaikan perempuan dengan kelas dominan yang lebih luas Pada akhirnya, perangkat konseptual yang menghubungkan antara yang mendominasi dan yang didominasi tetap tidak tersentuh dan tidak dipertanyakan

Kemudian, bagaimana dengan ekofeminisme transformatif yang digagas oleh Vandana Shiva?

Ekofeminisme transformatif pun tak luput dari kritik meski Shiva berhasil menganalisis dan menguraikan bagaimana kapitalisme-patriarki menjadi sebab utama hadirnya penindasan terhadap perempuan dan alam. Argumen filosofis yang dikembangkan oleh Shiva pun tidak sekadar bertumpu pada kemampuan berpikir secara logis-sistematis saja, tetapi juga didukung dengan data pengalaman empiris dari pandangan para korban yang mengalami kerugian akibat dari penerapan sistem kapitalisme-patriarki yang destruktif Namun, ekofeminisme transformatif memiliki keterbatasan karena masih menekankan nilai feminin tradisional yang dianggap memiliki kecenderungan untuk saling menjalin, menghubungkan, dan menyatukan manusia sebagai cara perjuangan alternatif untuk

mencapai keadilan ekologi serta menolak nilainilai maskulinitas yang dianggap destruktif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi dalam tubuh ekofeminisme transformatif Pada awalnya, ekofeminisme transformatif jelas menolak value hierarchical thinking, tetapi dengan adanya anggapan bahwa nilai-nilai feminin tradisional dianggap lebih “hijau” ketimbang nilai-nilai maskulinitas sendiri merupakan wujud dari value hierarchical thinking yang merugikan laki-laki

Dengan demikian, dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa beragamnya aliran ekofeminisme tak jarang menimbulkan kontradiksi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Lee Quinby dalam bukunya yang berjudul “Ecofeminist and The Politics of Resistance”, Quinby menyatakan bahwa para pemikir ekofeminis pun menghadapi kesulitan dalam membenarkan suatu kerangka pemikiran yang saling berkontradiksi di dalamnya Namun, ekofeminisme tidak berdiam diri dan terus menerus berusaha mengkonstruksi suatu teori yang serasi Di titik ini, sangat tepat untuk menegaskan bahwa ekofeminisme merupakan arena pertarungan, tidak hanya di dalam tubuh

ekofeminisme saja, tetapi juga antara ekofeminisme dan para pengkritiknya.

Jadi, telah diketahui bersama bahwasannya dalam payung besar ekofeminisme sendiri terjadi sebuah pertarungan wacana, maka dari itu, ekofeminisme kritis menawarkan jalan tengah yang mencakup hal-hal berikut:

“Afirmasi kritis, yakni mengakui tetapi menolak kesamaan perempuan serta menitikberatkan pada ragam pengalaman perempuan”

“Pengakuan atas kualitas perempuan yang tidak tunggal dan beragam.”

“Alam dilihat dengan berupaya melampaui relasionalitas, yakni dilihat sebagai mutual”

“Sistem opresi tidak bersifat tunggal, identitas dominator bersifat kompleks”

Jika dikaitkan dengan gerakan ekofeminisme hari ini di Indonesia, justru banyak sekali gerakan-gerakan ekofeminisme yang muncul dari pengetahuan atas keterkaitan perempuan dengan alam melalui feminisasi alam dan tidak mungkin juga kita menghilangkan begitu saja jasa mereka dalam sejarah perjuangan lingkungan. Seperti contohnya para Kartini

Kendeng yang melantunkan syair “Ibu Bumi wis maringi (Ibu Bumi sudah memberi), Ibu Bumi dilarani (Ibu Bumi disakiti), Ibu Bumi kang ngadili (Ibu Bumi yang mengadili)” di tengahtengah aksi menyemen kaki yang dilakukan oleh mereka di depan Istana Presiden selama

berjam-jam Hal tersebut jelas merupakan

bentuk kesungguhan dan kegigihan mereka

dalam memperjuangkan lingkungan tempat mereka dan anak cucunya tinggal agar tidak

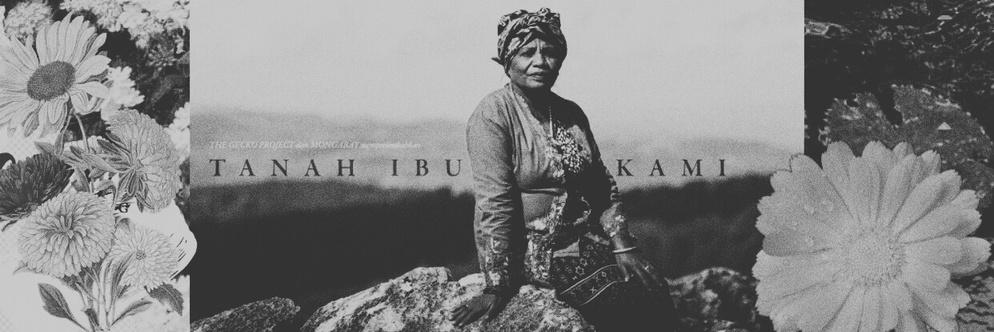

dirusak oleh industri semen Perjuangan Mama

Aleta Baun menolak eksploitasi Gunung Mutis untuk kepentingan tambang marmer di Nusa

Tenggara Timur, aksi simbolis “Wadon Wadas

Mangku Bumi Pertiwi” (Perempuan Wadas

Menyelamatkan Bumi Pertiwi) dengan cara melilitkan kain stagen ke batang pohon-pohon besar untuk menolak tambang batu andesit, aksi Mama Loedia Oematan, dan aksi Eva Bande juga memiliki semangat yang serupa

Diakuinya keberagaman model-model pendekatan dari berbagai aliran dalam payung besar ekofeminisme oleh ekofeminisme kritis setidaknya menjamin adanya keterbukaan yang

menjanjikan dalam upaya mewujudkan

keadilan ekologis di Indonesia Keberagaman tersebut tercermin secara nyata dalam kondisi

masyarakat dan alam di Indonesia yang plural Namun, ketika para ekofeminis menganalisis memakai pendekatan ekofeminisme kritis, bisa dipastikan bahwa cara pandang terhadap keberagaman tidak lagi terjebak pada romantisasi spiritualisme palsu Gerakan ekofeminisme kritis dalam konteks keIndonesia-an artinya harus berani untuk mengakui segala wujud materialisasi keberagaman, baik masyarakat maupun alamnya, secara apa adanya Karena salah satu upaya untuk menentang kekuasaan modern paling efektif yang dapat diupayakan oleh ekofeminisme adalah mengakui keragaman teori dan praktiknya.

Alam dan perempuan memiliki masalah yang sama, yakni keduanya sama-sama

termarjinalisasi Namun, kepentingan keduanya

minim dibahas dalam konteks yang lebih presisi

atau tepat, entah kebutuhan alam untuk

bertumbuh maupun kepentingan perempuan

untuk berperan lebih jauh Setidaknya hal itu yang mendasari munculnya gerakan

ekofeminisme, yaitu gerakan yang berusaha

menghapus segala bentuk ketidakadilan bagi

alam dan perempuan Berdasarkan adanya

persamaan tersebut, ekofeminisme berusaha

mengutamakan isu perempuan dan lingkungan

untuk digali lebih mendalam korelasinya Salah

satu bentuk nyata dari pernyataan tersebut

yaitu aksi memeluk pohon Khejri atau biasa

yang disebut gerakan Chipko di India

Gerakan Chipko merupakan bentuk aksi dari

para perempuan India untuk menghentikan

penebangan hutan dengan memeluk erat

pohon yang dikeramatkan Gerakan ini disepakati sebagai gerakan penyelamatan

lingkungan hidup pertama di dunia sejak tahun

1947 sekaligus dimotori oleh kaum perempuan

Gerakan ini juga menggambarkan pemahaman ekologi dan keberanian perempuan dalam

mempertahankan sesuatu yang amat

dikeramatkan, yakni pohon Khejri sebagai simbolisasi penting dari etika kerahiman. Pun mampu menyelamatkan sekitar 12000 km areal hutan yang dilindungi Hal tersebut tak luput dari unsur ekonomi dan budaya yang mendasari gerakan ini untuk berserikat, yakni demi kepentingan bisnis serta kepercayaan masyarakat untuk melindungi hutan milik nenek-moyang mereka.

Poin kedua, yaitu berkaitan erat dengan budaya tradisional yang menghambat perempuan. Di desa dimana perempuan mempunyai status dan pendidikan yang lebih rendah dari pada laki-laki, tidak dimungkinkan untuk mendapatkan kredit tanah atau modal usaha tani karena asumsi tertentu yang menganggap mereka tidak mampu. Oleh sebab itu, perempuan di negara berkembang merupakan jenis kelamin yang paling sedikit mendapatkan dukungan institusional untuk perkembangan ekonomi mereka Dan yang terakhir, persoalan dalam memutuskan kebaikan bersama bagi desa mereka, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan Hal tersebut mengakibatkan perempuan cenderung tersisih dari penentuan kebutuhan desa mereka hal kegiatan desa merupakan kegiatan yang

sebagian besar dijalankan oleh perempuan, seperti penyediaan air bersih serta bahan baku

yang berasal dari alam Maka dari itu, semestinya peran perempuan dalam kebebasan inilah yang semakin dimajukan demi pemeliharaan kehidupan yang lebih sejahtera

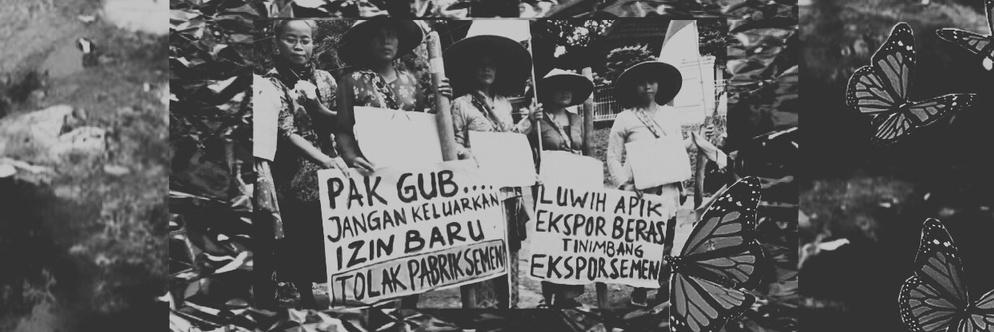

Fokus kaum perempuan dalam

memperjuangkan isu lingkungan tak hanya berhenti disitu saja Di Indonesia, pergerakan perempuan di daerah Kendeng menjadi salah

satunya yang memegang peran penting

terhadap pengawalan tambang pabrik semen

Kisah ini didasari dari adanya kekayaan alam batu gamping yang berada di Pegunungan

Kendeng Utara Kekayaan alam ini menjadi incaran perusahaan semen untuk melakukan

kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut yang mendasari sumber konflik dalam daerah

Kendeng Menurut warga, operasi pabrik semen

mengganggu cekungan air tanah yang menjadi

sumber pendapatan hidup mereka sehari-hari

sebagai petani Mereka juga berpendapat

bahwa dengan adanya pemasangan pabrik

semen tersebut akan berdampak buruk bagi

lingkungan disekitarnya, bahwa ekosistem rusak

akan membahayakan generasi penerus

mereka di kemudian hari Penolakan tersebut juga didukung oleh warga Sedulur Sikep yang merupakan warga asli yang tinggal di kawasan

Pegunungan Kendeng di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berdasarkan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Rembang menyebutkan bahwa berdasarkan catatan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 di Rembang adalah 4,4% Sumbangan sektor pertanian adalah 44,75%, sektor perdagangan 17,38% dan paling kecil adalah sektor pertambangan sebesar 1,67% Sumbangan sektor pertanian masih menempati nilai tertinggi, hampir mencapai 50%, ini berarti sumbangsih dari sektor pertanian sangat mempengaruhi perekonomian di Rembang. Maka bisa disimpulkan apa yang akan terjadi jika pertanian di Rembang terganggu

Para perempuan telah mewujudkan responnya dengan bersikukuh dalam bentuk gerakan sosial melawan tambang pabrik semen Berlandaskan filosofi yang kuat di dalam benak mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka demi keberlanjutan lingkungan yang aman Ibu Karsupi, selaku salah satu perempuan penggerak

Wulan, Tyas R 2007 Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Yogyakarta

Sigit, R (2017) Kendeng Dan Gerakan Ekofeminisme, Mongabaycoid

Fitri, AI dan Akbar, I (2017) Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen,

di Rembang, turut ikut serta secara aktif dalam proses pergerakan gerakan lingkungan ini, seperti konsolidasi yang dilakukan di Jakarta ke

Istana Negara, jalan-jalan ke Semarang dan sebagainya. Bahkan, para perempuan hebat ini menerapkan strategi yang tidak terpikirkan sebelumnya bagi orang awam yaitu menyemen kaki di depan gedung negara sebagai simbolisasi atas terjebaknya para petani, terutama perempuan, atas hadirnya pabrik semen yang masih berdiri di Rembang

Selanjutnya, kisah Mama Aleta Baun di Molo, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu bukti signifikan keberlangsungan pergerakan perempuan terhadap alam di Indonesia Mama Aleta Baun merupakan salah satu perempuan yang menolak eksploitasi Gunung Mutis untuk kepentingan tambang marmer Gunung Mutis merupakan daerah hulu untuk semua aliran sungai utama Timor Barat yang mencakup air minum dan air irigasi yang melimpah untuk penduduk di pulau tersebut Tidak hanya itu, makanan dan obat-obatan merupakan dua hal yang esensial yang sering didapatkan di daerah tersebut bagi masyarakat Bahkan, pewarna alami tenunan digarap dari tumbuh-tumbuhan

yang ada di alam tersebut “Sejak 1980-an, pemerintah mengeluarkan izin-izin tambang batu marmer di Molo Warga tidak tahu Perusahaan masuk hutan, tebang pohon Bencana datang, tanah longsor, sampai pencemaran air Perusahaan terus membabat hutan dan memotong batu marmer dari gunung Ini ancaman bagi kami, karena dari sana kami hidup. Kami hidup dari alam.” Ujar mama Aleta dalam interview Mongabay pada Tahun 2013 Maka dari itu, alasan tersebut yang mendorong mama Aleta serta warga-warga lainnya untuk berusaha mempertahankan apa yang sepatutnya dipertahankan Mulai 1999, gerakan Mama Aleta serta teman-temannya mulai mengambil tindakan Mereka menyampaikan pesan dari satu desa ke desa lain yang jaraknya sangat berjauhan yang bahkan bisa memakan waktu enam jam untuk tiba di desa lain demi meyakinkan orang-orang untuk bergabung dan mengingatkan mereka atas gentingnya situasi ini

Banyak cara yang dilakukan Mama Aleta dengan para perempuan lainnya untuk beraksi, mulai dari menenun sambil beraksi, hingga mengangkat baju masing-masing dan menunjukkan payudara mereka yang bertujuan

Nurul Arni dan Nur, A (2021) “Resistensi Perempuan terhadap Kuasa di Balik Kasus Perampasan Ruang Hidup: Studi Ekofeminisme”, Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender, 1

Saturi, S (2013) Mama Aleta: Berjuang Mempertahankan Lingkungan, Melawan Tambang Dengan Menenun, Mongabaycoid

Available at: https://wwwmongabaycoid/2013/04/15/mama-aleta-berjuang-mempertahankan-lingkungan-melawan-tambangdengan-menenun/ (Accessed: 03 May 2023)

untuk mencegah perusahaan masuk ke dalam kawasan mereka. Namun, di dalam perjuangan mereka dalam melawan korporasi besar pun

tidak tanpa resiko, mereka mendapat intimidasi

dengan kekerasan. Banyak warga yang sering dipukuli dan ditahan oleh aparat Bahkan, ada yang menawarkan hadiah pada siapapun yang dapat membunuh Mama Aleta yang membuat

Mama Aleta harus mengamankan diri bersama bayinya di dalam hutan untuk berlindung Syukurnya, setelah mengalami kekerasan dan intimidasi yang konstan, perjuangan Mama

Aleta dengan para perempuan lain menampakkan titik terang Pada 2007, Mama Aleta dan warga berhasil menghentikan

kerusakan tanah hutan sakral di Gunung Mutis yang akhirnya pun hengkang juga Hebatnya pergerakan ini sampai mendapat rekognisi masyarakat dunia yang membuat Mama Aleta

mendapatkan penghargaan The Goldman

Environmental Prize di San Fransisco, California, dan Amerika Serikat Penghargaan tersebut diberikan oleh Richard N Goldman dan Rhoda

H. Goldman untuk mendukung orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan

lingkungan hidup dari ancaman serta

mengilhami orang-orang untuk mengambil tindakan - tindakan yang berani dalam

melindungi alam di bumi ini Tidak hanya itu, dari pendanaan penghargaan tersebut, Mama Aleta meluncurkan Mama Aleta Fund, yaitu lembaga bantuan pendanaan bagi perempuan pejuang ruang hidup dan pemulih alam.

Masih banyak pergerakan perjuangan perempuan lainnya yang tidak bisa dibahas satusatu secara rinci di sini. Hal tersebut mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam mengolah alam. Eksistensi perjuangan perempuan mengimplikasikan kepedulian perempuan terhadap alam selalu berada di garis depan perjuangan, memimpin upaya perlindungan serta mengadvokasi kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan bumi serta makhluknya. Seperti hal lainnya, semua hal akan menjadi mudah ketika dijalankan secara kolektif, bertumbuh dan berdampak besar serta membuka jalan bagi masa depan yang lebih pasti dan lebih adil bagi semua Dengan bekerja sama untuk saling memberdayakan, para perempuan hebat dapat membuat perkembangan positif di dunia dan memastikan bahwa bumi akan terlindungi untuk generasi yang akan datang

R, R (2017) Mama Aleta Fund: Untuk Perempuan Pejuang Dan Penyelamat Alam, Mongabaycoid Available at: https://wwwmongabaycoid/2017/03/14/mama-aleta-fund-untuk-perempuan-pejuang-dan-penyelamat-alam/ (Accessed: 03 May 2023)

Pembahasan 2

Polusi dan Dampaknya Terhadap

Kesehatan Manusia

Polusi memiliki definisi yakni sebuah keadaan di mana senyawa kimia atau energi masuk ke lingkungan yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan berpotensi untuk merusak sistem ekologi Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), polusi dapat diartikan sebagai pengotoran atau pencemaran

terhadap lingkungan baik itu air, udara, dan lain sebagainya. Perihal definisi pencemaran juga

termuat dalam Undang-Undang No 4 Tahun

1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau

komponen lainnya ke dalam lingkungan atau

juga bisa dimaknai dengan berubahnya tatanan

lingkungan akibat dari aktivitas manusia dan proses alam Terdapat begitu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, di antaranya adalah membludaknya jumlah pertambahan penduduk disertai dengan

konflik sosial serta krisis ekonomi Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang buruk turut mempengaruhi adanya kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kerusakan lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik dimana adanya perbedaan kepentingan antar instansi dalam melakukan pembangunan yang berakibat diabaikannya keselamatan lingkungan hidup.

Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan terhadap udara, air serta tanah yang diakibatkan oleh banyaknya pembangunan industri dan transportasi memberikan banyak dampak negatif khususnya pada kesehatan manusia

Banyak penelitian yang membuktikan bahwasanya, pencemaran lingkungan utamanya pada udara menjadi penyebab utama penyakitpenyakit mematikan seperti rusaknya saluran pernafasan, kanker, serta infertilitas Sebuah data yang dilansir di laman New Scientist menjelaskan bahwa tingkat pencemaran khususnya polusi udara, sangat mempengaruhi kesuburan pada hormon reproduksi Dari sekian banyak penelitian, pada umumnya polusi udara yang menyebabkan kemandulan disebabkan oleh adanya peradangan sistemik kronis atau stres biologis karena tingginya polutan. Hal ini dikarenakan polutan tersebut mengandung partikel logam berat dan gas dioksida yang dapat menurunkan cadangan ovarium serta sel sperma.

Polusi http://ebookitenasacid/repository/83e6b390304fa6250d1847f8a9c2929dpdf

Lingkungan dan Kanker Payudara

Telah banyak penelitian yang berusaha membuktikan adanya keterkaitan lingkungan dengan penyakit kanker payudara, salah satunya adalah tim dari Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) Hasil riset tersebut telah dipublikasikan dalam International Journal of Hygiene and Environmental Health dan menguak bahwasannya faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab penyakit kanker payudara pada perempuan. Studi tersebut dilakukan dengan menganalisis sebanyak 1129 data pasien dengan kanker payudara dan 1619 orang tanpa memiliki kanker. Selain itu, riset juga dilakukan dengan cara mewawancarai partisipan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Dari pengumpulan informasi tersebut, didapatkan hasil bahwasannya partisipan yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan dengan ruang hijau luas memiliki risiko terkena kanker payudara lebih sedikit Meski begitu, terdapat fakta lain menunjukkan partisipan yang dekat dengan lahan hijau pertanian memiliki risiko kanker payudara yang tinggi Hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya jumlah petani perempuan yang terpapar langsung oleh zat

kimia pestisida dan menyebabkan berkembangnya sel kanker pada payudara.

The Standing Committee of European Doctors (2005) menjelaskan bahwa laju perkembangan kanker meningkat sejak tahun 1950 Perkembangan penyakit kanker menyerang ke semua kalangan usia dan polusi akibat pestisida menjadi salah satu penyebab utamanya. Para pakar kesehatan berpendapat bahwasanya hal ini merupakan sebuah bentuk dari degradasi dan pencemaran lingkungan yang serius serta dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia, terutama kalangan perempuan dan anak-anak.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh dan keterkaitan yang besar terhadap resiko penyakit kanker payudara Lingkungan dianggap sehat apabila ia memiliki ruang hijau yang luas Namun, perlu adanya pemanfaatan yang efisien terhadap lahan hijau tersebut mengingat salah satu penelitian menjelaskan wilayah pertanian dan perkebunan dengan penggunaan pestisida dalam intensitas tertentu

memiliki resiko tumbuhnya penyakit kanker payudara pada perempuan.

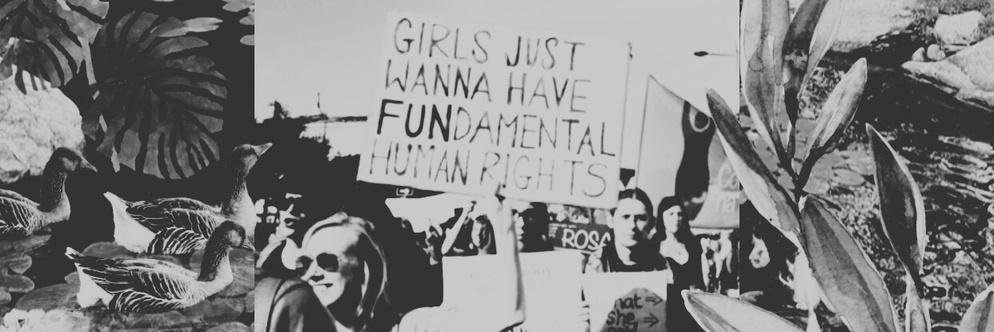

Realita Kedudukan Perempuan dalam Politik Wujudkan Pembuatan Kebijakan Tata Kelola Lingkungan

Perempuan sudah seharusnya memiliki kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan dan tata kelola lingkungan mengingat implikasi yang diberikan kerusakan lingkungan melalui pemanasan global pada kesehatan perempuan. Lebih jauh daripada itu, hal ini juga harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan baik bagi perempuan maupun laki-laki Pemerintah idealnya memberikan tempat bagi perempuan untuk diikutsertakan dalam tindakan-tindakan politik yang berkaitan dengan kebijakan

lingkungan Di Indonesia, Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan Nasional telah dengan jelas

mengamanatkan kepada instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan upaya pengarusuta-

-maan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional UU No 32 Tahun 2009 pada Pasal 70 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga telah mengakomodir kesetaraan bagi masyarakat Dalam hal ini perempuan dan laki-laki, yang masing-masing memiliki kesempatan, hak dan pemikiran yang sama untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Namun ternyata, Instruksi Presiden ini dan beberapa peraturan lainnya tidak serta merta mewujudkan partisipasi perempuan dalam lahirnya kebijakan lingkungan yang berbasis gender dengan mempertimbangkan situasi, keadaan, pengetahuan serta pengalaman perempuan terkhususnya perempuanperempuan marjinal Selain itu, budaya patriarki yang masih mengakar kuat menjadi salah satu faktor keterlibatan perempuan dalam ranah politik tidak diikutsertakan

Budaya patriarki merambat ke berbagai aspek yang nantinya akan merugikan terhadap perempuan dan salah satunya ke dalam ranah politik Pada ranah politik, perempuan masih

Indonesia, Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Inpres No 9 Tahun 2000

Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009, Ps 70

WALHI, “Perempuan Pejuang Lingkungan Kawal Konstitusi untuk Mewujudkan Keadilan Ekologis”

https://wwwwalhiorid/perempuan-pejuang-lingkungan-kawal-konstitusi-untuk-mewujudkan-keadilan-ekologi diakses

memiliki partisipasi yang rendah Indonesia

menjadi salah satu negara yang masih kental dengan patriarki sehingga cenderung pendapat yang didengar dan diperhatikan adalah dari lakilaki sedangkan perempuan dianggap tidak mumpuni untuk layak, untuk didengar, dan diperhatikan Hal tersebut menunjukkan

dominasi peran laki-laki dalam ranah politik

Dominasi peran itu pula yang akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi yang dinomorduakan di ranah tersebut Terdapat beberapa fakta terkait representasi perempuan dalam birokrasi pemerintahan, salah satunya yakni sekeras dan secemerlangnya karir perempuan masih dianggap tidak mumpuni dan ideal untuk menjadi sosok pemimpin dalam birokrasi Representasi tersebut tentunya akan mempersulit perempuan dalam partisipasinya dalam ranah politik birokrasi Patriarki menjadi penyebab adanya representasi perempuan dalam birokrasi pemerintahan bahwa perempuan identik dengan pekerjaan domestik saja atau budaya patriarki berdasarkan sex role dan perempuan yang selalu dikaitkan dengan rasa rendah diri, tidak berkuasa, dan tidak mampu memimpin atau budaya patriarki

berdasarkan status Representasi ini

menunjukkan bahwa patriarki akan menghambat perempuan dalam partisipasinya di ranah politik nantinya sehingga kehadiran perempuan seakan terlihat tidak semestinya atau tidak berpengaruh. Padahal kenyataanya, partisipasi perempuan dihambat akibat kentalnya patriarki Partisipasi politik ini menjadi salah satu langkah untuk mengambil atau mempengaruhi kebijakan. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi politik untuk pembangunan negara Oleh karena itu, partisipasi politik yang adil tanpa adanya ketimpangan yang dibedakan berdasarkan gender perlu diciptakan demi pembangunan negara yang lebih baik kedepannya.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan tentunya bertujuan untuk pembangunan negara Keterlibatan warga negara tentunya dibutuhkan di negara demokrasi, Indonesia, tetapi akibat adanya keterbatasan ruang maka terdapat wakil-wakil tertentu yang mewakili dalam pembuatan kebijakan. Keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam partai politik seharusnya dapat mengubah paradigma berpikir dari yang sebelumnya patriarki ke arah yang lebih adil dengan menekankan kesetaraan gender.

Saputra, Herdin Arie, Mutiarin, Dyah, dan Nurmandi, Achmad, 2020, “Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019,” Muwazah Jurnal Kajian Gender, Juni, hal 100

Nur, Kartini Kharisma, Usman, Jaelani, dan Malik, Ihyani, 2022, “RELEVANSI BUDAYA PATRIARKI DENGAN BIROKRASI

PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR,” Journal of Public Policy and Management, Volume 4, Nomor 1, Mei, hlm

Namun, hal tersebut dirasa kurang efektif karena adanya dampak yang merugikan akibat dari adanya patriarki sehingga partisipasi politik perempuan Komitmen partai politik terhadap pemberdayaan perempuan yang masih kurang sehingga tidak terpenuhinya kuota tersebut dan biarpun terpenuhi terkadang perempuan yang direkrut oleh mereka hanya sebagai sebuah formalitas atau pemanis panggung politik saja.

Hal ini menunjukkan sikap partai politik yang menganggap peran perempuan dalam partisipasi politik tidaklah penting Selain itu, pendidikan politik kepada perempuan masih kurang karena dipengaruhi oleh pemikiran bahwa dunia politik adalah dunia yang keras, kasar, dan kotor serta dianggap tidak cocok untuk perempuan. Pemikiran yang didasarkan oleh patriarki ini tentunya menjadi salah satu faktor timbulnya suatu pertanyaan mengapa mencari perempuan yang kompeten dalam partisipasi politik dirasa sulit Pada kenyataannya, patriarki menjadi salah satu hal yang mendasari timbulnya suara perempuan terpinggirkan dalam partisipasi politik salah satunya dalam pembuatan kebijakan

Kebijakan yang menjadi fokus utama saat ini sebagaimana diketahui bahwasannya Indonesia telah memiliki landasan hukum terkait lingkungan, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembentukan kebijakan terhadap lingkungan ini membutuhkan partisipasi dari kedua belah pihak, yakni perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan kebijakan yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat secara menyeluruh dan mengingat kondisi lingkungan juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan perempuan, seperti kehamilan, kanker payudara, polusi udara terhadap kesehatan perempuan, dll sehingga pentingnya berbagai sudut pandang dalam pembuatan kebijakannya Pembuatan kebijakan terkait lingkungan yang dilakukan oleh perempuan melalui gerakan ekofeminisme Namun, di sisi lain, terdapat perempuan yang telah menduduki jabatan dalam pemerintahan tidak mempresentasikan serta merealisasikan kebijakan-kebijakan terkait lingkungan

Diangkatnya Siti Nurbaya pada tahun 2014 sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan

Hidup nyatanya belum mampu untuk merepresentasikan serta merealisasikan

partisipasi perempuan dalam kebijakan pemerintah yang berbasis lingkungan. Bahkan di tahun 2021, Siti Nurbaya melalui akun twitternya mengunggah sebuah cuitan berupa dukungannya terhadap pembangunan besarbesaran di era Jokowi sekalipun harus merelakan deforestasi, yang menuai kontroversi Eksistensi perempuan sebagai legislator di Indonesia saat ini ternyata belum cukup merepresentasikan kebutuhan perempuan akan kebijakan yang berwawasan gender terkait lingkungan. Hal ini terbukti dari diundangkannya sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja serta UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bukti nyata dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah yang tidak mempertimbangkan hal-hal menyangkut perempuan petani, nelayan, adat, serta kaum perempuan marginal lainnya yang terabaikan melalui peraturan-peraturan ini. Dilansir dari situs International NGO Forum on Indonesian Development, perempuan dalam keterlibatannya dengan pembangunan di Indonesia masih berada dalam kondisi yang belum memuaskan Ketimpangan gender masih mengambil peran yang besar untuk menghalangi keterlibatan perempuan dalam

pembangunan Berdasarkan Global Gender Gap Report pada tahun 2022, skor ketimpangan gender di Indonesia mencapai 0,697 poin Hal ini membuat Indonesia berada pada posisi ke 92 dari 146 negara dalam pemeringkatan negara dengan kesetaraan gender di seluruh dunia Di ASEAN, pada tahun 2021 Indonesia masih menempati posisi negara dengan ketimpangan gender tertinggi diukur melalui Gender Inequality Index (GII) Rentang indeks yang diperoleh Indonesia sangat jauh apabila dibandingkan dengan Singapura sebagai negara yang merupakan peraih GII terendah di ASEAN yaitu sebesar 0,415 Hal ini artinya Indonesia memperoleh poin GII sebesar 0,48 sedangkan Singapura dengan poin 0,065 Fakta akan hal ini cukup menjadi alasan di balik masih kecilnya angka keterlibatan perempuan dalam aspek pembangunan di Indonesia

Solusi yang diharapkan dari kritik ekofeminisme adalah pembuatan kebijakan terkait lingkungan yang mempertimbangkan secara matang melalui penglihatan terhadap berbagai sudut pandang, masukan, kritik, dan saran terutama dari kalangan yang tertindas Mengingat posisi alam dan manusia yang hidupnya saling berdampingan dibumi, maka sebagai manusia,

Inayah Putri Wulandari, “Perempuan, Pembangunan, dan Lingkungan” https://newsdetikcom/kolom/d-5814849/perempuanpembangunan-dan-lingkungan diakses pada 26 Maret 2023

Deforestasi adalah penebangan hutan Lihat https://kbbikemdikbudgoid/entri/deforestasi

WALHI, “Perempuan Pejuang Lingkungan Kawal Konstitusi untuk Mewujudkan Keadilan Ekologis”, loccit

Infid, “Peran Penting Kesetaraan Gender dalam Pembangunan” https://wwwinfidorg/news/read/peran-penting-kesetaraangender-dalam-pembangunan diakses pada 26 Maret 2023

menjaga dan merawat alam serta mempertahankannya dari kerusakan merupakan suatu tanggung jawab yang seharusnya dijalankan

Kesimpulan

Bumi bukanlah sekedar latar belakang dari adanya eksistensi manusia; ia adalah rumah kita satu-satunya Sebuah tempat indah yang tak ternilai harganya, memberikan nyawa untuk berbagai macam kehidupan, membentuk suatu kesatuan ekosistem yang holistik dan beragam sehingga patut untuk dijaga akan kesakralannya

Namun sayangnya, berkat ulah manusia pula kita dapat menyaksikan kerusakan yang terus

menerus terjadi Perubahan iklim, ekosistem yang rapuh, serta polusi yang merajalela semakin memperburuk kondisi alam serta membahayakan kesehatan makhluk hidup yang ada didalamnya. Sebagai salah satu jalan keluar atas penindasan yang terjadi, munculah ekofeminisme Secara holistik, ekofeminisme

berperan sebagai gerakan sosial-politik yang menyadari keterkaitan antara perempuan dengan alam serta penekanan yang konstruktif dalam membangun hubungan yang adil dan berkelanjutan antara manusia dan lingkungan

Banyak faktor yang menyumbat keberlangsungan pembangunan berkelanjutan terhadap alam, seperti dampak negatif dari kapitalisme dan patriarki dengan pola pikir dikotomis-dualistisnya dalam menciptakan perpecahan ketidakadilan sosial dan ekologis Maka dari itu, hadirlah aksi kolektif perempuan untuk mencoba membongkar status quo melalui gerakan perempuan terhadap bumi yang berupaya untuk memperjuangkan keadilan bagi alam Gerakan Chipko, Perjuangan Mama Aleta, serta Kartini Kendeng merupakan contoh konkrit dalam mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya keberlanjutan dalam mengelola lingkungan beserta isinya Lalu, Implementasi dalam rangka menjaga lingkungan pun memerlukan adanya penopang hukum yang kokoh demi menjamin pemberdayaan yang akan terus berlangsung

Pembuatan kebijakan terkait lingkungan diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang melalui kacamata terhadap berbagai sudut pandang, masukan, kritik dan saran terutama dari kelompok yang rentan tertindas. Semua hal ini patut dilakukan demi kenyataan bahwa posisi alam dan manusia merupakan dua entitas yang hidupnya saling berdampingan secara inheren. Bahwa sudah menjadi obligasi

moral kita sebagai manusia untuk menjaga dan merawat alam demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan di planet ini Dengan menghargai bumi, kita dapat membuka pintu gerbang menuju masa depan yang harmonis bagi alam beserta isinya

Daftar Pustaka

Buku

Merchant, C 1980 “The death of Nature: Women, Ecology and The Scientific Revolution Harper and Row”. San Francisco.

Polusi

http://ebookitenasacid/repository/83e6b390304 fa6250d1847f8a9c2929dpdf

Shiva, V and Mies, M 2005 “Ecofeminism Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan”, IRE Press. Yogyakarta.

Suliantoro, B W, Murdiati C W (2019) “Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan dan Menyelamatkan Lingkungan” Cahaya Atma

Yogyakarta

Wiyatmi, Suryaman M, Swastika E 2017 “Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dan Feminisme”. Cantika Pustaka. Yogyakarta

Jurnal

Fitri, AI dan Akbar, I (2017) “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan

Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen”, 3

Nur, Kartini Kharisma, Usman, Jaelani, dan Malik, Ihyani, 2022, “RELEVANSI BUDAYA PATRIARKI

DENGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN PADA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR,”

Journal of Public Policy and Management, Volume 4, Nomor 1, Mei, hlm 11-20 Available at: https://doiorg/1026618/jppmv4i18111

Nurul Arni dan Nur, A. (2021) “Resistensi Perempuan terhadap Kuasa di Balik Kasus Perampasan Ruang Hidup: Studi Ekofeminisme”, Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender, 1

Purbandani, N. a. M., & Mahaswa, R. K. (2022). “Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, dan Krisis Iklim” Jurnal Perempuan, 27(3), 227–239. https://doiorg/1034309/jpv

Saputra, Herdin Arie, Mutiarin, Dyah, dan Nurmandi, Achmad, 2020, “Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019,” Muwazah Jurnal Kajian Gender, Juni, hal 100

Wulan, T.R. (2007). “Ekofeminisme

Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 1(1). hlm. 121. https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.5935

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Inpres No 9 Tahun 2000.

Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, Ps. 70

Artikel

Deforestasi adalah penebangan hutan. Lihat https://kbbikemdikbudgoid/entri/deforestasi

Inayah Putri Wulandari, “Perempuan, Pembangunan, dan Lingkungan”

https://newsdetikcom/kolom/d5814849/perempuan-pembangunan-danlingkungan diakses pada 26 Maret 2023

Infid, “Peran Penting Kesetaraan Gender dalam Pembangunan”

https://wwwinfidorg/news/read/peran-pentingkesetaraan-gender-dalam-pembangunan diakses pada 26 Maret 2023

Konsep Ekofeminisme dan Alirannya (2013) http://privatefreakystoryblogspotcom/2013/10/k onsep-ekofeminisme-dan-alirannya.html.

Luviana (2017) “Kartini Kendeng dan Semangat Perlawanan Kartini.” Konde.com. https://wwwkondeco/2017/04/kartini-kendengdan-semangat-perlawananhtml/

Perempuan dan Perannya Bagi Lingkungan

(2020) Geo Dipa Energi geodipacoid

Perempuan dan Perannya Bagi LingkunganGeo Dipa Energi

R, R. (2017) Mama Aleta Fund: Untuk

Perempuan Pejuang Dan Penyelamat Alam, Mongabaycoid : https://www.mongabay.co.id/2017/03/14/mamaaleta-fund-untuk-perempuan-pejuang-danpenyelamat-alam/ (Accessed: 03 May 2023)

Saturi, Sapariah (2013) "Mama Aleta : Berjuang Mempertahankan Lingkungan, Melawan Tambang dengan Menenun" Mongabay https://wwwmongabaycoid/2013/04/15/mamaaleta-berjuang-mempertahankan-lingkunganmelawan-tambang-dengan-menenun/

Sigit, R (2017) “Kendeng Dan Gerakan Ekofeminisme”, Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme - Mongabaycoid : Mongabaycoid

WALHI, “Perempuan Pejuang Lingkungan Kawal Konstitusi untuk Mewujudkan Keadilan Ekologis” https://www.walhi.or.id/perempuanpejuang-lingkungan-kawal-konstitusi-untukmewujudkan-keadilan-ekologi, diakses 26 Maret 2023

Skripsi/Disertasi

Luqman Nur Hakim, (2018), “GERAKAN EKOFEMINISME (Studi kasus Gerakan Perempuan Pungkat Bersatu di Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam menolak Perusahaan Kelapa Sawit)” Skripsi Universitas Brawijaya, Malang