LEMBARKONTRIBUSI

Penulis: DhaifinaKhafifah

FadiyyaKaramoy

FideliaNatasya

MariaAngelica

TiaraAzaliaZahra

UmiSalamah

YasminaSalsabilla

Penyunting: DhaifinaKhafifah

LathifatulFauziaFirdausi

TiaraAzalia

DesainSampul: AdeliaKhansaNajla

Pengawas: DhaifinaKhafifah

LathifatulFauziaFirdausi

KayethaleaWiwaradrisa

TiaraAzalia

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Departemen Research and Advocacy Girl Up Diponegoro dapat menyelesaikan kajian berjudul "Kajian Perempuan dan Kemiskinan: Meneropong MultiseksionalitasKemiskinanPerempuan"ini.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa, ketidakadilan struktural, dan diskriminasi yang bersifat multiseksional Perempuan, terutama yang berada di komunitas rentan, kerap menghadapi dampak yang lebih besar dari kemiskinan akibat ketimpangan gender, norma sosial, dan hambatan akses terhadap sumberdaya Olehkarenaitu,kajianiniberupayamenggalilebihdalam hubunganantarakemiskinandanpengalamanperempuanmelaluipendekatanmultiseksionalyang mencakupdimensiekonomi,sosial,budaya,danpolitik.

Melalui kajian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperkuat pemahaman mengenai akar masalah kemiskinan perempuan serta mengadvokasi kebijakan yang inklusif dan adil bagi perempuan di berbagai lapisan masyarakat Kajianinijuga menjadi wujud komitmen Girl Up Diponegoro dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuandanpenghapusanketimpangangenderdiIndonesia

Kami menyadaribahwakajianinitidakakanterwujudtanpadukungandariDepartemenResearch and Advocacy dan departemen lainnya Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa terima kasih yangmendalamkepadasemuapihakyangtelahberkontribusi,baiksecaralangsungmaupuntidak langsung, dalam proses penyusunan kajian ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkanuntukpenyempurnaankajianinidimasadepan

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi inspirasi untukterusmemperjuangkankesetaraandankeadilanbagiperempuandiIndonesia

Semarang,Desember2024

Hormatkami, DepartemenResearchandAdvocacy GirlUpDiponegoro2024

DAFTARISI

PENDAHULUAN

LatarBelakang

Kemiskinan perempuan merupakan suatu isu kompleks yang dihadapi secaraglobaloleh hampir seluruh wilayah di dunia. Faktor utama langgengnya kemiskinan perempuan adalah devaluasi terhadap kerja perawatan yang secara tradisional lebih banyak dilakukan oleh perempuan, hal ini didasari oleh adanya stereotipgenderyangmenaruhperempuanhanyadalam ranah domestik dan tidak diberi kepercayaan atas pekerjaan dalam ranah publik yang biasa didominasi oleh laki-laki. Cakupan kerja perawatan yang dimaksud adalah pekerjaan seperti mengurus anak, orang tua, dan rumah tangga. Kerja perawatan kerap dipandang sebelah mata, terlepas dari kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Kontribusi yang dimaksud ialah ketika perempuan dibebankan untuk melakukan beban reproduksi yang mencakup pekerjaan rumah dan mengurus kerumahtanggaan, yang mana hal ini membantu jalannya arus perekonomian melalui beban kerja produksi yang hanya dapat jalan apabila beban reproduksi telah dilaksanakan dengan baik. Setiap dinamika perekonomian membutuhkan kerja produksi (menghasilkan sesuatu) untuk kelangsungan hidup anggotanya, dan harus ada kerja reproduksi (menggantikan apa yang telah habis atau hilang) untuk kelestarian sistem atau struktur sosial yang bersangkutan. Kerja reproduksi tidak menyangkut hanya apapun yang ada dalam rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat, misalnya kegiatan-kegiatan yang menjamin kelestarian struktur sosial yang ada (Hidayati, 2015: 114). Contoh dari peran perempuan dalambebankerja reproduksi yang membantu jalannya struktur sosial adalah ketika seorang perempuan bertugas untuk membersihkan rumah dan menyiapkan kebutuhan suaminya dalam bekerja, tanpa ini, beban produksi yang dilakukan oleh sang suami tidak akan dapat berjalan dengan baik. Perempuan seringkali terpaksa oleh keadaan atas beban ganda, yang mengharuskan mereka untuk melakukan kerja produksi dan reproduksi, hal ini membatasi ruang gerak dan waktu perempuan untuk fokus bahkan terhadap dirinya sendiri. Peningkatan keterampilan dan pendidikan terbatas oleh minimnya energi yang dapat perempuan berikan atas beban ganda dan stereotip negatif di tengah masyarakat yang berkaitan dengan banyak hal, seperti ketika perempuan memutuskan untuk kerja diranahpublikataumenghasilkansesuatu(kerjaproduksi).

Stereotip gender ini menempatkan perempuan sebagai perawat utama di keluarga memperkuat pandangan bahwa kerja perawatan adalah tanggung jawab utama perempuan, dan perempuan selaludibebankanolehpekerjaandomestik.

Kemiskinan perempuan dalam berbagai aspek ini diyakini sepertisebuahlingkaransetan

yang mengurung perempuan untuk terus terlibat didalamnya, yang mana hal ini sangat amat merugikan bagi perempuan. Masyarakat banyak menuntut kontribusiperempuandalamkegiatan ekonomi produktif, padahal nyatanya perempuan sibuk dibebankan oleh beban kerja perawatan, yang kemudianmemperpanjangsikluskemiskinan.Darisini,dijumpaisituasikontradiktifbahwa perempuan telah diekspektasikan untuk bisa melakukan berbagai pekerjaan domestik sebagai sebuah hal yang secara natural pasti semua perempuan bisa melakukannya, punmenjadibagian inheren hidup perempuan. Namun, di satu sisi pekerjaantersebuttidakdianggapsebagaipekerja formal sehingga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Kembali lagi, perempuan diharapkan untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan negara tetapi tidak pernah benar-benar diperhatikan, terlebih dalam pembuatan kebijakan, bahkan tidak dipertimbangkan sebagai subjek hukum dalam peraturanperundang-undanganperburuhan.Banyakhalmembatasi perempuan termasuk norma dan nilai sosial yang patriarkal menjadi penghalang utama bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kembali lagi, contohnya adalah adanya pandangan bahwa perempuan merupakan pengasuh pertama dan laki-laki menjadi sumber pencari nafkah pertama, dengan bekerja di kerja produksipadaranahpublik.Mulaidariregulasi politik dan kebijakan ekonomi yang tidak berperspektif gender dan tidak berpihak pada perempuan, memperburuk kondisi kemiskinan perempuan. Contoh kebijakan ekonomi yang tidak berperspektif gender adalah minimnyaupah,kurangnyaperlindungansosialmasihmenjadi permasalahan besar dalam kehidupan sosial perempuan. Kedua hal ini merugikan perempuan sebab devaluasi kerja perawatan dan diskriminasi gender pada ranah produksi saling berkaitan dan membentuk lingkaran tanpa jalan keluar sebagai faktor utama yang menyebabkan kemiskinan perempuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan perubahan kebijakan, perubahan sikap masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya yangmaksimal.

RumusanMasalah

Berdasarkanbatasanmasalahyangtelahdibahas,makadapatdirumuskanpermasalahan sebagaiberikut:

A. Apakahdefinisikemiskinanperempuanitu?

B. Apakahfaktor-faktoryangmempengaruhikemiskinanperempuan?

C. Bagaimanadampakkemiskinanperempuan?

D. Bagaimanasolusiataspermasalahanterkaitkemiskinanperempuan?

TujuanKajian

Kajian ini ditulis secara akademis dengan pembahasan dalam ruang lingkup sesuai permasalahan. Penulisan kajian iniditujukansebagaireferensiliteraturterkaitdengantopikyang tertulis yakni kemiskinan perempuan. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan melalui4pertanyaan,makatujuanpenulisankajianadalahsebagaiberikut:

A. Menjelaskandefinisikemiskinanperempuan.

B. Menjelaskanfaktor-faktoryangmempengaruhikemiskinanperempuan.

C. Menjelaskandampakkemiskinanperempuan.

D. Menjelaskansolusiataspermasalahanterkaitkemiskinanperempuan.

Metodologi

Metodologi penulisan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif yaitu studi pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai buku, jurnal, dan artikel dengan topik kemiskinan, kemiskinanperempuan,kerjaproduksi,teorikemiskinan,teorigender,danlain-lain, baikdalambentukfisikmaupun soft file yangmenjadireferensiuntukpenulisankajian.

PEMBAHASAN

DefinisiKemiskinandanKemiskinanPerempuan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan Indonesia yang dinyatakan dalam kerangka besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, lebih spesifik yaitu menghapuskan kemiskinan ekstrem. Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga definisi kemiskinan tergolong beragam tergantung dari sudut pandang apa kita melihatnya. Paradigma yang mendasari sudut pandang ini akan dibahas pada sub-topikselanjutnyamengenaiteori-teorikemiskinan.

Terlepas dari adanya beberapa paradigma yang mendefinisikan kemiskinan, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud merupakan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancamantindakkekerasandanhakberpartisipasidalamkehidupansosialpolitik.

Kemiskinan biasanya didefinisikan berdasarkan faktor apa yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, pemikiran masyarakat seringkali masih berpusat dan terbatas pada faktor ekonomi saja, lebih tepatnya berdasarkan rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu mengakomodasi tingginya biaya hidup yang harus dikeluarkan. Pemikiran berdasarkan faktor ekonomi ini tidak salah, karena memang pada realitanya, faktor ekonomi merupakan salah satu indikator penyebab kemiskinan. Namun, fenomena kemiskinaniniharusdilihatmelaluikacamatayanglebihluasdandikajilebih komprehensif karena kemiskinan bersifat multidimensional dan siklikal. Kemiskinan terjadi karena berbagai akar permasalahan dan kemiskinan juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan. Sebagai contoh, orang yang tidak berpendidikan cukup kemungkinan besar akan sulit untuk mendapat pekerjaan layak, sehingga pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Jika orang ini memiliki anak, maka kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi kepada keturunannya nanti. Siklus akan berulang terus menerus apabila tidak ada keturunan yang berhasil keluar dari keadaan miskin yang struktural ini. Sehingga, kemiskinan harus ditinjau dengan indeks yang mampu memperhitungkan akar penyebab kesenjanganantara

rendahnya penghasilan dan biaya hidup yang dikeluarkan. Indikator yang cukup luas untuk memperhitungkanpenyebabkemiskinanlebihluasdarifaktorekonomi,adalahMultidimensional Poverty Index (MPI) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). IKM melihat kemiskinan dari3dimensiutama,yaitudimensikesehatan,pendidikan,danstandarhidup.

Berdasarkan dimensikesehatan,IKMmerujukpadaduaindikatoryaitugizidankematian anak. Indikator gizi, memperhitungkan massa badan, tinggi badan, dan usia manusia melalui pendekatan Body Mass Index (BMI). Sedangkan indikator kematian anak, menilai kemiskinan masyarakat berdasarkan ada tidaknya dan banyak sedikitnya jumlah kematian anak pada rumah tangga. Kematian anak berkaitan erat dengan indikator gizi, lebih tepatnya kemampuan rumah tangga untuk memenuhi gizi anak sehingga tidak terjadi keadaan kuranggizihinggamunculnya penyakit serius yang menyebabkan kematian. Aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan kebutuhan makanan yang cukup (2100 kilokalori per kapita per hari) menjadi penentuterpenuhinyaduaindikatorpadadimensikesehatanini.

Dimensi yang kedua yaitu dimensi pendidikan, dimanaMPImerujukpadaduaindikator yaitu lama sekolah atau pendidikan dan akses terhadap pendidikan. Indikator lama sekolah menilai kemiskinan masyarakat berdasarkan lama tahun mengenyam pendidikan, yang dalam MPI mensyaratkan minimal ada satu orangdalamrumahtanggayangmenyelesaikanpendidikan minimal lima tahun. Namun, pendidikan minimal lima tahun ini kurang relevan, karena dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 pasal 12 ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 hingga 15 tahun untuk mengikuti program wajibbelajar9tahunatausetingkatjenjangSMP Padatahun 2012, pemerintah mencanangkan program wajib belajar dengan meningkatkan batas tahun menjadi 12 tahun dengan nama Pendidikan Menengah Universal. Program ini dilandasi oleh

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.80 Tahun 2013programwajibbelajarinipun jugaditingkatkanbatastahunnyamenjadi12tahun.Meskipunprogramwajibbelajar12tahunini sudah digagas sejak 5 tahun lalu, berdasarkan data BPS tahun 2023, rata-rata lama sekolah di Indonesiamasihberkisar9,07tahununtuklaki-lakidan8,48tahununtukperempuan.

(Sumber:BadanPusatStatistik2023)

Program wajib belajar ini perlu dikaji dan dievaluasi pelaksanaannya, karena sampai saat ini tujuan yang ditetapkan sama sekali belum tercapai. Bahkan rata-rata lama sekolah untuk perempuan, belum memenuhi batas tahun program wajib belajar yang pertama diinisiasi yaitu9 tahun wajib belajar. Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki pun baru mencapai 0,7 bulan lebih tinggi,daripadatargetpertamaprogramwajibbelajar9tahun.

Dimensi yang terakhir yaitu dimensi standar hidup. Standar hidup mengacupadaukuran atau patokan pola keseharian kehidupan rumah tangga berdasarkan tingkat biaya yang dikeluarkan. Secara kuantitatif menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 standar hidup layak dari rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun adalah Rp 11.899.000 atau Rp 991.583 per bulan. Sedangkan secara kualitatif menurut IKM, standar hidup layak dinilai dari6 indikator,yaituair,sanitasi,listrik,lantairumah,bahanbakarmemasak,dankepemilikanaset.

Indikator Penjelasan

Air Rumahtanggamemilikiaksesminumairbersihdansumber

Sanitasi

Listrik

Lantairumah

Bahanbakarmemasak

Kepemilikanaset

airdarisalahsatuopsiberikut,yaitupipaair,kranumum, sumurborataupompa,dandalamJarak30menitjikapulang pergiberjalankaki.

Rumahtanggamemilikiaksessanitasiberupatoiletatau jamban(minimalsatudariberbagaijenistermasuktoilet kompos),berventilasibaik,dantidakdibagidenganrumah tanggaoranglain.

Rumahtanggadianggapmiskinjikatidakmemilikiakses listrik,dalamhaliniakseslistrikdiIndonesiasatu-satunya bersumberdariPLN.

Rumahtanggadianggapmiskinjikalantainyaterbuatdari tanah,pasir,ataukotoran.

Rumahtanggadianggapmiskinapabilamenggunakanbahan bakarmemasakselaingasataulistrik,sepertiarangatau kayu.

Rumahtanggadianggapmiskinjikatidakmemilikilebihdari saturadio,televisi,telepon,sepeda,sepedamotor,ataukulkas dantidakmemilikimobil.

Kelimaindikatorpertamatergolongkedalammacam-macamkebutuhanprimermenurut Suryana(dalamMohi,dkk,2019)yaitusandang,pangan,danpapan.Sedangkanindikator terakhir,yaitukepemilikanasettergolongdalamkebutuhansekunderyangdapatdipenuhi apabilakebutuhanprimersudahterpenuhi.Kebutuhansekunderinimenjadipelengkap kebutuhanprimer,yangadaatautidaknyamemilikipengaruhkecilterhadapnaluribertahan hidupmanusia.Sebagaicontoh,indikatorkepemilikanasetpadatabelsifatnyamelengkapi kebutuhanprimeryaitupapan.Sehinggaindikatorkepemilikanasetdapatdikatakankurang relevanuntukmengukurkemiskinanrumahtanggakarenasifatkebutuhansekunderyangtidak wajibdipenuhiolehmanusia.

Teori-TeoriTerkaitKemiskinandanGender

Sejak manusia pertama kali ada di muka bumi ini, fenomena kemiskinan menyertai hadirnya manusia bersama dengan perkembangannya. Meski kemiskinan memiliki sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkan pada eksistensi manusia, pemikiran manusia mengenai fenomena kemiskinan di zaman dulu dan sekarang mengalami evolusi yang cukup ekstrim. Evolusi ini utamanya mengenai pandangan moral terhadap kemiskinan dan kriteria penilaian miskin atau tidaknya masyarakat. Pandangan mengenai kemiskinan masih beragam hingga saat

ini, dengan adanya paradigma yang masing-masingnya menyerap dua ideologi besar di dunia, yaitu liberalisme dan sosialisme. Menurut Febriana (2010), ada dua paradigma yang biasa digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan yaitu paradigma neoliberalisme dan demokrasi sosial.

Menurut Balaam dan Veseth (2005), neoliberalisme diartikan sebagai sudut pandang yang mendukung kembalinya kebijakan ekonomi yang disuarakan oleh tokoh liberal klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Paradigma ini neoliberalisme merupakan perkembangan dari liberalisme klasik yang memiliki sejarah panjang di negara-negara barat. Salah satu pandangan yang terkenal dalam implementasi liberalisme di negara-negara barat adalah utility of poverty doctrine.Pandanganinipercayabahwakemiskinanmerupakansuatuhal yang bermanfaat berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja, di mana tanpa orang-orang miskin, maka tidak akan ada buruh yang dapat dipekerjakan. Pandangan ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap adanya hidup yang ditakdirkan oleh Tuhan pada tiap-tiap manusia. Keadaan miskin dianggap sebagai takdir yang telah ditetapkan Tuhan kepada sekelompok manusia, sehingga sebagian masyarakat juga meragukan bahwa kelompok orang miskininibisakeluardarikeadaanyangkurangberuntungdalammasyarakat.

Utility of poverty doctrine masihcukuppopulerhinggaawalabadke-19,dimanaseorang pedagang dan statistikawan asal Skotlandia bernama Patrick Colquhoun mengemukakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul Treatise on Indigence dan Treatise on The Police. Penulisan kedua buku ini berdasarkan pandangan dari seorang kapitalis, yang secara gamblang memihak masyarakat kalangan atas pemilik modal dan juga para aristokrat. Salah satu pernyataanyangmenyuratkanhaliniadalah:

“Poverty is therefore a most necessary and indispensable ingredient in society, without which nations and communities could not exist in a state of civilization. It is the lot of man—it is the source of wealth, since without poverty there would be no labour, and without labour there could be no riches, no refinement, no comfort, and no benefit to those who may be possessed of wealth—inasmuch as without a large proportion of poverty surplus labour could never be rendered productive in procuring either the conveniences or luxuries of life.”

Berbagai hasil pemikiran yang dikemukakan Colquhoun berfokus pada bagaimana cara ‘menahan dan membelenggu’ masyarakat miskin agar tidak keluar dari lingkaran kemiskinan. Colquhoun menolak adanya inisiatif kaum buruh yang bermaksud untuk memberikan edukasi anak-anaknya, karena inisiatif ini dianggap mampu membuat masyarakat miskin berontak akan posisi inferiornya dalam tatanan masyarakat karena adanya keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup. Tidak berhenti di eksklusi pendidikan, Colquhoun ‘mengelola’ masyarakat miskin dengan menetapkan upah buruh serendah mungkin, karena ia berpendapat bahwa pemberian gaji yang di atas garis kemiskinan maka akan menurunkan etos kerja buruh. Dengan karyanya yang berisi segala aturan yang dipertanyakan moralnya, Colquhoun masih juga menganggap bahwa adanya perilaku buruk dari buruh perlu pendisiplinan. Aturan yang membelenggu kaum buruh/masyarakat miskin ini memberikan corak kesenjangan sosial pada kota London, sebagai salah satu pusat perdagangan penting di dunia saat itu. Kota London dikenal dengan kekayaan kaum pemilik modal dan aristokrat yang sangat melimpah dan di lain sisi tingginya tingkat kemiskinan yang dialami masyarakat miskin. Biaya hidup saat itu terus meningkat sedangkan upah bagi buruh terus diminimalkan, mengakibatkan daya konsumsi masyarakat miskin yang sangat rendah dan kehidupan layak hanya mampu dibeli oleh kaum yangdiuntungkandenganadanyatenagakerjamurahini.

Setelah pandangan mengenai ‘manfaat kemiskinan’ mulai surut, kemiskinan kemungkinan dilihat sebagai gangguan sosial yang mampu dihindari danharusdihilangkan.Hal ini menandai dimulainya era ekonomi klasik/ekonomi modern/ekonomi liberal, dengan tokoh Adam Smith yang sering dikenal sebagai bapak ekonomi.Padaerainiterjadi‘perbaikan’moral, di mana masyarakat mulai cukup vokal dalam menyuarakan kritik terhadap perubahan melalui

demo dan melakukan lobi kepada pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan. Pandangan ekonomi yang digunakan di era ini adalah mengutamakan kebebasan manusia, di mana Adam Smithmengemukakanbahwa:

“Setiap kebijakan dan institusi membebaskan manusia mengejar kepentingan mereka dengan caranya sendiri, berdasarkan rencana liberal tentang kesetaraan, kebebasan dan keadilan.”

Menurut Smith, cara mengentaskan kemiskinan adalah dengan kebebasan yang sesuai dengan tujuan dari ekonomi politik yaitu untuk menyediakan pendapatan bagi masyarakat, atau lebih tepatnya untuk memungkinkan masyarakat menyediakan pendapatan tersebut untuk diri mereka sendiri. Meskipun pandangandieraekonomiklasik/moderninimengalamipeningkatandarisegi moral dan kemanusiaan, pandangan ini belum mampu menyentuh permasalahan masyarakat lapisan bawah. Klasifikasi si miskin dan kaya di zaman ini dinilai dari kepemilikan modalnya, seakan-akan pekerjaan yang ada di dunia saat itu hanyalah 2, antara pengusaha atau buruh.Jika solusi yang ditawarkan untuk menghapus kemiskinan adalah dengan membebaskan manusia untuk mengejar kepentingan dengan cara sendiri, maka starting point yang dimiliki oleh kaum pemilik modal dan buruh saja sudah berbeda jauh. Kaum buruh tidak memiliki akses layak terhadap sumber daya yang mampu memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang cukup, dengan biaya hidup saat itu yang keterjangkauannya sesuai dengan kaum pemilik modal. Pandangan ekonomi klasik sempat meredup sebagai konsekuensi dari adanya The Great Depression yang menghancurkan keadaan ekonomi negara di seluruh dunia pada tahun 1929-1939. Di masa ini berkembang pandangan ekonomi yang mengkritik adanya larangan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomiolehtokohJohnMaynardKeynes.Pandanganini akandibahaslebihlanjutpadasubmateriparadigmademokrasisosial. Di akhir 1970-an, stagflasi melanda dunia dan menjadi awal dari kelahiran kembali pandangan liberalisme. Pandangan liberalisme lahir kembali dengan nama neoliberalisme, sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap pandangan milik Keynes yang dianggap gagal, karena intervensi pemerintah dalam perekonomian terlalu jauh. Menurut Poppy (2011), neoliberalisme menjawab apa yang menjadi permasalahan pandangan Keynes, dengan beberapa karakteristik yaitu:

a. Deregulasi pasar (menghapus peraturan yang menghalangi masuknya perusahaan baru yangdapatmembatasipersaingandalampasar)

b. Privatisasibadanusahamiliknegara(mengalihkankepemilikanbadanusahamiliknegara menjadimilikpribadi/swastadengancaramenjualperusahaanpadapemerintah)

c. Peningkatan pembatasan campur tangan pemerintah (menghapuskontrolpemerintahatas hargakomoditi,faktorproduksi,danjugamatauang)

d. Asas internasional yang lebih terbuka (mempermudah perdagangan internasionaldengan menghapus hambatan yang ada, sehingga perusahaan nasional bersaing bebas dengan perusahaanasing)

Meski tujuan awal munculnya neoliberalisme adalah untuk menyelesaikanpermasalahan daristagflasi1970,menurutPoppy(2011)kebijakanneoliberalismeinijustrumemperluasjurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya. Kebijakan neoliberalisme sukses memperkuat perusahaan kaya dengan kekuatan modal mereka, dengan adanya penurunanupahburuhsebesar serta peningkatan biaya hidup. Menurut UNDP (dalam Poppy, 2011), pada tahun 1999 negara-negara maju dengan populasi 22,9%daritotalpendudukduniamemilikikekayaan84,2% dari total PNB dunia sedangkan negara berkembang dengan populasi77,1%daritotalpenduduk duniahanyamenikmati15,8%dariPNBdunia.

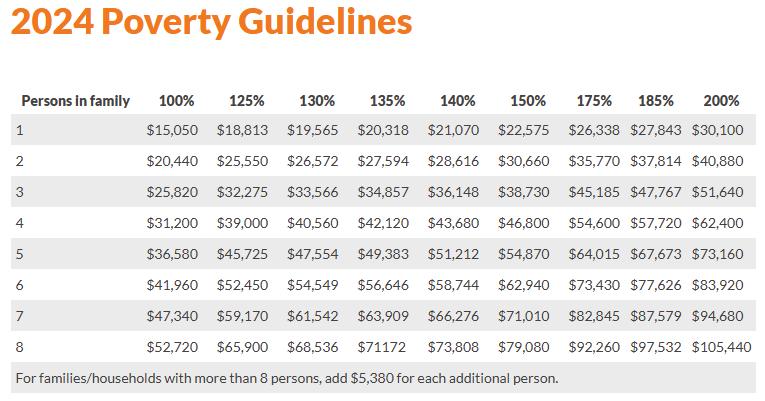

Gagasan neoliberalisme dengan pondasi utama individualisme, kebebasan, dan kesetaraan, menganggap bahwa kemiskinan merupakan masalah individu yang utamanya disebabkan oleh mental manusiayangmalasbekerjadantidakmemilikimotivasiuntukberjuang keluar dari garis kemiskinan (Macarov, 2003). Garis kemiskinan yang dimaksud dalam paradigma ini hanya menggunakan indikator jumlah pendapatan saja, yaitu melalui perspektif income poverty. Pengukuran dengan perspektif income poverty dapat dilihat pada The Office of Management and Budget’s Statistical Policy yang diterapkan oleh Census Bureau (Lembaga Pemerintah Sistem Statistika Federal Amerika Serikat). Census Bureau menggunakan perbandingan antara total pendapatan anggota keluarga dan threshold (ambang batas) yang ditetapkan pada periode tersebut. Apabila threshold lebih besar dari total pendapatan, maka keluarga tersebut tergolong ke masyarakat miskin. Sedangkan jika total pendapatan lebih besar daripada threshold, maka tidak tergolong ke masyarakat miskin. Ambang batas kemiskinan ini

ditentukan berdasarkan jumlah anggota keluarga, untuk mengetahui berapa besaran thresholdnya.

Dengan perspektif income poverty, solusi yang ditawarkan dari paradigma ini berfokus pada perbaikan sikap individual, seperti bagaimana cara meningkatkan motivasi orang, membunuh mental pemalas, serta bagaimana cara meningkatkan pendapatan secara kuantitatif.

Paradigma ini memiliki asumsi bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memilih nasib hidupnya tanpa mempertimbangkan struktur sosial di mana manusia ini hidup. Dengan menjunjung tinggi kebebasan, paradigma ini tidak mampu merekognisi adanya interseksional identitas dan tidak menganggap adanya masyarakat yang multidimensi. Semua masyarakat dianggap setara dan sama-sama memiliki modal untuk terjun langsung dalam persaingan bebas demimenghasilkanpendapatan.

Paradigma yang selanjutnya adalah paradigma demokrasi-sosial. Berbeda dengan paradigma neoliberalisme, paradigma demokrasi-sosial melihat bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural bukan individual. Secara umum, paradigma demokrasi-sosial merupakan ideologi politik yang menggemborkan transisi evolusi (secara bertahap) dari masyarakat yang menganut kapitalisme ke sosialisme. Paradigma ini pada awalnya eksis di benua Eropa pada abad ke-19, setelah dibentuknya partai sosialis bernama Social Democratic Workers’ Party pada 1869 di Jerman oleh August Bebel. Landasan teori yang digunakan oleh partai ini adalah Marxisme, yang berambisi untuk menggantikan sistem kepemilikan modal pribadi (alat produksi) dengan kepemilikan sosial atau kolektif. Meskipun demokrasi-sosial pada intinya

bertujuan untuk memperjuangkan kelas buruh, kepercayaan para tokoh mengenai cara untuk mencapai tujuan ini termasuk beragam. Hal ini dibuktikan dari adanya tokoh bernama Eduard Bernstein yang menolak ideologi Marxisme klasik, karena Marxisme percaya bahwa revolusi sejarah harus digunakan sebagai sarana untuk menghapuspenderitaankelarburuhdanmencapai kesetaraan sosial. Bernstein percaya bahwa kesetaraan sosial dapat dicapai dengan reformasi kebijakan sosial. Perbedaan inti revolusi dan reformasi adalah cara yang digunakan untuk mencapai perubahan tersebut. Revolusi berfokus kepada cara fisik yang melibatkan kekerasan, untuk mengubah nilai-nilai yang dianut sebelumnya. Sedangkan reformasi, merujuk kepada perubahan ketatanegaraan atau kebijakan sosial dengan mempertahankan nilai-nilai yang ada, namunmengubahcarapenerapannyadenganlebihbaikdantidakmelibatkankekerasan.

Paradigma demokrasi-sosialiniakhirnyajugamenyebarkedaratanEropalainnya,seperti Eropa Barat. Adopsi kebijakan demokrasi-sosial ini, didorong juga dengan adanya fenomena ketidakstabilan ekonomi yaitu The Great Depression (1929-1939). Tokoh yang terkenal dalam kebijakan ekonomi berporos demokrasi-sosial adalah John Maynard Keynes dengan teorinya yang sering disebut Keynesian. Keynes menentang adanya self regulating market yang meminimalkan bahkan menghilangkan campur tangan pemerintah/negara pada perekonomian. Self regulating market ini dianggap dapat meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan, seperti yang terjadi saat The Great Depression.Harusadapihakketigadiluarpemilikmodaldan buruh, sebagai regulator agar pemilik modal tidak semena-mena terhadap buruh, hak-hak buruh dapat dilindungi sebagaimana mestinya, buruh melakukan kewajibannya sebagai pekerja, dan sebaliknya.

Paradigma Demokrasi-Sosial melihat masalah kemiskinan tidak hanya dari dimensi ekonomi atau berporos income poverty, namun juga meliputi dimensi sosio-kultural. Menurut Cheyne, O'Brien, dan BelgravedalamFebriana(2010),penyebabdarikemiskinanadalahadanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat sehingga akses-akses untuk memperbaiki kualitas ekonomi bagi kelompok masyarakat tertentu menjadi tertutup. Ketidakadilan dan ketimpangan ini merujuk pada startingpointyangberbedaantarakaumpemilikmodaldankaum buruh yang sudah disebutkan pada pembahasan neoliberalisme. Kepemilikan modal menjadi penentu takdir seseorang di masa itu, tanpa adanya modal, maka kehidupan kayak tidak dapat dicapai. Lalu, bagaimana nasib anak-anak yang lahir dari kaum buruh? Di sinilah paradigma

demokrasi-sosial menjadi lebih inklusif dibandingkan neoliberalisme. Paradigma demokrasi-sosialmengakuiadanyakemiskinanstruktural,dimanarakyatyangterjebakdibawah garis kemiskinan akan susah keluar selama aksesibilitas terhadap sumber daya pembentuk pendapatan, belum mereka miliki. Paradigma ini menekankan bahwa kesetaraan adalah kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kesetaraan yang dimaksud yaitu akses yang sama bagi setiap orang untuk menjangkau sumber-sumber potensi dirinya. Salah satu contohnya yaitu pendidikan, anak-anak dari kaum buruh tidak memiliki kesempatan sama seperti anak-anakdari kaum pemilik modal untuk mengakses pendidikan, karena biaya pendidikan yang relatif mahal. Hal ini akan terus berulang secara siklikal, apabila tidak adapihakyangmembantumemberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang kekurangan, sehingga peran pemerintah sebagaipihak ketigadibutuhkan.

Menurut Febriana (2010), pihak yang dibebani oleh tanggung jawab ini (akses terhadap sumber daya) adalah pemerintah, yang berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap masyarakatnya dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan-pilihannya dalam konteks memenuhi kebutuhan hidupnya. Kewajiban pemerintah ini tercantum dalam konsensus yang dijelaskan oleh UN High Commissioner for Human Rights, di mana mengenai HAM internasional, negara memiliki 3 tanggung jawab. Tanggung jawab ini antara lain menghormati (menahan diri dari mencampuri atau membatasi pemenuhan hak asasi manusia), melindungi (melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia), dan memenuhi kewajiban (mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia dasar). Dalam tanggung jawab memenuhi kewajiban, pemerintah harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi HAM dasar, yang salah satunya adalah hak penghidupan yanglayak.

StudiKasusdanLiteraturTerkait

Pendekatan terhadap masalah kemiskinan dari aspek gender menempatkan perempuan sebagai kelompok termiskin. Lembaga penelitian SMERU (2005), menjabarkan empat kriteria umum yang dijadikan acuan dalam mengidentifikasi kelompok miskin yaitu pekerjaan, pemenuhankebutuhanpangan,kemampuanmenyekolahkananak,dankondisifisikrumah.

Dalam tiga studi kasus terhadap tiga perempuan yang telah menikah menunjukkan penyebab kemiskinan dipengaruhi oleh budaya, diskriminasi gender yang menciptakan kurangnya kesempatan,dankurangnyaketerampilan.Halyangmenarikdaripenelitianiniadalah dua objek yang diteliti merupakan ibu dan anak yang menggambarkan rantai kemiskinan diturunkan ke generasi baru akibat kurangnya pemenuhan hak dasarsepertipangan,pendidikan, danrumahsehat(Indraswari,2009).

Fenomena kemiskinan perempuanjugaditelitidisalahsatukotabesardiIndonesia,Aceh Besar. Musdawati (2024) menjabarkan bahwa kemiskinan sebanyak 15,6% menurut BPD pada tahun 2023 didominasi olehperempuanyangdisebabkanolehbiasbudayatradisionaldanagama yang menempatkan posisi perempuan sebagai subjek subordinat. Posisi subordinat yang diperankan oleh perempuan kemudian membatasi mereka mengakses pendidikan dan pekerjaan di Aceh Besar Di daerah lain, Papua menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Di usia produktif, sekitar 70% perempuan mengalami kemiskinan multidimensi meliputi kesehatan, Pendidikan, dam standar kualitas hidup yang disebabkan persepsi budaya bahwasannya perempuan hanya memiliki tempat di ruang lingkup domestik (AlChasanah & Ekaria,2020).

FaktorPenyebabKemiskinanPerempuan

A. FaktorEkonomi

Kemiskinan struktural merupakan salah satu faktor utama feminisasi kemiskinan di Indonesia yang terjadi akibat ketidakmampuan suatugolonganmasyarakatyangberadadidalam struktur sosial berupa kebijakan-kebijakan yang memarjinalkan golongan yang telah termarjinalisasi dalam menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya telah tersedia (Soemardja, 1980). Kemiskinanitusendiridapatdinilaidariberbagaifaktor,salahsatunyafaktor ekonomi. Apakah seseorang dilabeli miskin dapat diukur melalui tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang (Susanto,2006). Di tahun 2021, jumlah pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp15,77 juta, sedangkan perempuan hanya sebesar Rp 9,05 juta. Hal ini menunjukkan secara ekonomi perempuan lebih banyak dibawah garis kemiskinan dibandingkan laki-laki. Selain itu, persentase tenaga kerja formal perempuan di tahun 2021-2023 secara stagnan lebih sedikitdibandingkanlaki-laki.

(Sumber:BadanPusatStatistik2024)

Kecilnya persentase tenaga kerja perempuan di sektor formal menunjukkan bahwa dominasi pekerja perempuan berada di dalam sektor informal seperti pekerja perawatan yang memiliki upah kecil karena dinilai lebih fleksibel bagi perempuan yang sudah berumah tangga untuk menambah pendapatan keluarga (Armansyah, 2017). Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan lebih rentan berada di posisi yang dilematis ketika peralihan peran terjadi yang menjadikan perempuan memiliki peran ganda sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga akibat angka harapan hidup laki-laki yang rendah (Quisumbing, 2001). Menurut Indri

Meilawati (2023), perempuan yang mengalami hambatan ekonomi didukung oleh sistem sosial budaya yang terlalu mengutamakan laki-laki dan membatasi perempuan dalam mengakses aset domestik seperti hak atas tanah dan bangunan. Walaupun disebutkan dalam UUPA Pasal 9 ayat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pertanahan, pada kenyataannya diskriminasi gender masih terjadi. Masalah tersebut kemudian merambat padaterbatasnyaakses kredit dan modaldimanadalampengajuankelembagakeuangandiperlukanadanyajaminanaset atau pendapatan tetap ( Rachmina, 2017). Dari beberapa faktor tersebut,dapatdipahamibahwa feminisasi kemiskinan perempuan merupakan hasil dari ketidakfungsian struktur sosial dalam mengupayakan inklusivitas ekonomi yang memberikan kesempatan tanpa adanya diskriminasi gender.

B. FaktorSosial-Budaya

Kemiskinan perempuan yang berkelanjutan didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar mereka. Salah satunya, di dalam sistem budaya kekerabatan patrilineal, perempuan memiliki posisi rentan miskin karena perempuan tersubordinasi, termajinalisasi, dan didiskriminasi. Sistem kekerabatan patrilineal ini dikenal dengan budaya patriarki dimana perempuan mengemban posisi inferior sedangkan posisi superir ditempati oleh laki-laki dalam nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai patriarki yang dianggap wajar dan dilestarikankemudianakan menjadi pembenaran dalam distribusi kewenangan, kepemilikan, dan pembagian kerja yang berbias gender Studi kasusolehL,Prasetyo,&Ananingsih(2016)terhadapsistemkekeluargaan patrilineal Batak menganggap laki-laki sebagai pemegang peranan penting dalam meneruskan silsilah keluarga. Sistem ini sangat mengistimewakan laki-laki, sehingga dalam praktiknya laki-laki memanfaatkan hukum adat sebagai kepentingan pribadi salah satunya sebagai pemilik hak harta warisan, di dalam hukum adat Batak harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-lakikarenaanakperempuantidakmewariskanmarga.

Pemahaman tentang isu pekerja perawatan juga masih disalah pahami oleh masyarakat.

Melalui survei online yang dilakukan International Labour Organization (ILO) terkait pemahaman pekerjaan perawatan, sebesar 65,7% responden yang mengisi merupakan perempuan, sedangkan 35% merupakan laki-laki. Jumlah responden ini menunjukkan terjadi ketimpangan pemahaman dalam menanggapi isu pekerja perawatan yang berakibat perempuan

dirasa harus menyisihkan waktu lebih untuk kerja perawatan dibandingkan laki-laki. Disisilain, mayoritas perempuan menganggap hal tersebut wajar dilakukan,sangatsedikitperempuansadar bahwa kerja perawatan juga merupakan tugas laki-laki dan disisi lain mereka juga tidak punya pilihan. Survei tersebut juga menunjukkan adanya false conciousness False consciousness merupakan sebuah konsep dimana individuataukelompokdiarahkankedalampenindasantanpa diberi keberdayaan untuk mereka merekognisi apa yangmenindasmereka.Didalamfeminisme, teori ini berfokus pada bagaimana perempuan memandang diri mereka sebagai perempuan melalui lensa budaya patriarki di alam bawah sadar mereka. Sehingga, disimpulkan bahwa budaya patriarki telah terinternalisasi ke dalam pemikiran perempuan. Meskipun, sebagian perempuansadarbahwamerekadirugikan,faktoreksternalsepertimasyarakatdankeluargayang menormalisasidanmemaksaperempuanuntuktetapberadadidalambudayapatriarki.

C. FaktorPolitikdanKebijakan

Tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh perempuan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak efektif, terutamadalammenerapkannya.Bagiperempuan,penguranganbelanja publik yang tidak proporsional memiliki konsekuensi yang signifikan dan seringkali tidak menguntungkan. Perempuan lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki ketika anggaran dikurangi untuk mengekang layanan atau manfaat publik. Padahal dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa layanan publik memiliki kesamaan hak dan perlakuan, yang berarti layanan publik tidak boleh membeda-bedakan para pengakses layanan. Hal ini termasuk pembedaan layanan berdasarkan gender Layanan publik yang masih sering dilupakan oleh pemerintah mencakup ruang laktasi, ruang tunggu dan meja layanan prioritas bagi perempuan hamil serta ruang bermain anak-anak. Pembatasan layanan publik seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih memotong pembelanjaan untuk fasilitaslayananpublikuntukperempuan.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris menunjukkan konsekuensi yang mengkhawatirkan dari tindakan penghematan terhadap pemulihan ekonomi perempuan. Studi tersebut menemukan bahwa pemotongan layanan sosial bersama dengan pengurangan pajak langsung dantidaklangsungmeningkatkanFeminisasiKemiskinan.MenurutFawziahZahrawati (2020) FeminisasiKemiskinanmerupakanhilangnyapeluang-peluangdankebebasanperempuan

dalam menentukan pilihan hidup, sehingga menjadikan mereka tidak memperoleh fasilitas-fasilitas pendidikan, ekonomi dasar, pekerjaan, perlindungan keamanan, keterlibatan politik, dsb. Pertama, diskriminasi ini disebabkan beban ganda pekerjaan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar Perempuan yang terjebak dalam pekerjaan rumah tangga menghabiskanwaktunyauntukmengurusrumahtanggadanmerawatkeluarga.Karenapekerjaan ini tidak dibayar susah bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pekerjaan berbayar yang kemudian menghambat kemandirian finansial serta potensi penghasilan jangka panjang sebenarnya. Masalah efisiensi pelaksanaan juga menjadi hambatan, dengan birokrasi dan pengawasan yang terkadang kurang efektif sehingga sulit mengevaluasi dampakprogramsecara menyeluruh. Di sisi lain, program-program ini cenderung berfokus pada peningkatan keterampilan jangka pendek, alih-alih investasi pendidikan berkelanjutan yang lebih dalam, sehinggadampaknyaterhadapproduktivitasdankesejahteraanmasyarakatmasihterbatas.

Selain itu, kesenjangan gender merupakan komponen penting yang berkontribusi terhadap tingkat kerentanan kemiskinan yang semakin meningkat di Indonesia. Terbatasnya integrasi perspektif gender di sektor bisnis merupakan faktor lain yang berkontribusi pada masalah ini. Sebuah penelitian yang disebut "Apakah Kebijakan Ekonomi Inggris Seksis?"

Menunjukkan bahwa kebijakan industri Inggris sejak 2009 secara tidak proporsional berfokus pada industri yang didominasi laki-laki, seperti kedirgantaraan, tambang, dan otomotif, dengan alasan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, sementarasektoryangsebyangstabil. Kedua, meningkatnya angka pengangguran di kalangan perempuan memperparah kemiskinan yang terjadidikalanganperempuan.Ketikaperempuanmenganggur,merekaharusbergantungke anggota keluarga atau pasangan yang berpenghasilan. Hal ini dapat menurunkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan risiko kemiskinan,terutamajikapendukungutamafinansialtersebut tidak mencukupi. Ketiga, penyebab dari feminisasi kemiskinan adalah kesenjangan upah yang terus bertambah. Pendapatan perempuan dan pria yangbekerjadiIndonesiamasihtimpangpada 2023. Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2023, rata-rata pria mendapatkan upah lebih tinggi daripada perempuan. Upah rata-rata perempuan yang bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai adalah 2,4 jutarupiah per bulan. Ada perbedaan upah bulanan sekitar Rp 920.000 antara laki-laki dan wanita yang bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, dengan rata-rata Rp 3,23 juta. SurveiAngkatan

Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2023 adalah sumber data BPS. Selain itu, persentase pengangguran perempuan lulusan perguruan tinggi dua kali lipat dari laki-laki. Secara umum, karena lebih banyak tanggung jawab rumah tangga, perempuan memiliki ekspektasi yang lebih rendah untuk bekerja di pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya investasi perempuan pada modal manusia, yang pada gilirannya menghasilkan produktivitas yang lebih rendah bagi perempuan, yang pada gilirannya menghasilkan upah yang lebih rendah bagi mereka.

Pemerintah harus berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan berbagai kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup warganya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kwik Kian Gie, seorang Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004), mengatakan bahwa jika pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan sejumlah masalah penting, hal itu dapat berdampak buruk. Peningkatan beban ekonomi bagi penduduk

Indonesia seringkali dikaitkan dengan kinerja pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang belum optimal. Ketidaksetaraan pendidikan dan kesempatan bekerja menjadi salah satu faktor atas hal ini dan menyebabkan masyarakat untuk berpaling ke sektor informal. Meskipun sektor ini memiliki peran pentingdisaat-saattertentu,sepertiKrisisMoneteratauPandemiCOVID-19, tetap akan membatasi peluang untuk tabungan dan investasi jangka panjang yang berkontribusi terhadappertumbuhanekonomiyanglebihluas.

Disamping itu, tingkat pendidikan yang rendah, di mana menurut Databoks sekitar 36,54% tenaga kerja hanya menyelesaikan pendidikan dasar, menjadi hambatan utama dalam peningkatan produktivitas dan peningkatan ekonomi. Di kalangan lulusan SMK dan SMA terdapat ketidakcocokan antara keterampilan kerja serta kebutuhan pasar. Pemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan program seperti beasiswa LPDP dan Kartu Pra Kerja untuk mengurangi kesenjangan ini namun dapat dilihat kalau kebijakan ini tidak berhasil. Distribusi dan aksesibilitas program sering kali tidak merata, sehingga penduduk di daerah terpencil dan pedesaan sulit mengakses fasilitas pendidikan dan pelatihan. Selain itu, banyak peserta Kartu Pra kerja menemukan bahwa keterampilan yang mereka peroleh tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara materi pelatihan dan permintaan pekerjaan yang sebagian besar

mempekerjakan perempuan, seperti layanan administrasi, ritel, dan perawatan, sebagian besar diabaikan. Dalam kebijakan industri ini, kurangnya perhatian terhadap aspek gender menyebabkan perempuan dimarginalisasi. Hal ini dapat dilihat dari perempuan yang kerja di tambang; Di sektor pertambangan, perempuan melaksanakan tugas yangsetaradenganlaki-laki, termasuk bekerja dalam shift12jam.Padasaatbertugasdalamshiftmalam,merekatetapterjaga sepanjang malam hingga matahari terbit. Selama periode tersebut, mereka mengoperasikan peralatan berat yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan kendaraan biasa. Peralatan keselamatan yang digunakan, seperti sepatu keselamatan yang berat, helm, dan rompi, juga serupa antara pekerjaperempuandanlaki-laki.Standarkeselamatanyangketatditerapkansecara merata kepada semua operator, tanpa memandang gender. Sama seperti rekan-rekan laki-laki yang mengoperasikan alat berat di kawasan hutan terpencil, pekerja perempuan jugamelakukan hal yang sama. Mayoritas dari mereka memiliki peran sebagai istridanibu,yangmengharuskan mereka untuk menjalankan peran ganda, yakni sebagai pekerja dan pengelola rumah tangga. Peran ganda ini, yang sering diperdebatkan dan diperjuangkan, telah menjadi bagian dari keseharian mereka. Meskipun kerasnya lingkungan kerja di pertambangan sudah diakui luas, banyak perempuan yang tetap bertahan. Peran-peran tersebut mencakup tanggung jawab domestik sebagai ibu rumah tangga serta peran publik yang berhubungan dengan aktivitas di pasar tenaga kerja (Rustiani, 1996). Secara umum, peran ganda perempuan diartikan sebagai keterlibatan dalam dua atau lebih peran yang harus dijalankan secara bersamaan oleh seorang perempuan.Initermasukseksismesistemik,masalahkesehatandankeselamatankerjayanglebih parah,danpeningkataninsidenpelecehanseksualditempatkerja.

1.240 orang yang berpartisipasi dalam survei yang dilakukan oleh Never Okay Project menemukan bahwa sekitar 94% perempuan pernah mengalami komunikasi seksual yang tidak pantas dalam beberapa cara. Secara khusus, 76% melaporkan pelecehan verbal, 42% mencatat isyarat atau sinyal non-verbal, dan 26% mengalami komunikasi tertulis yang bersifat seksual. Atasan, kolega senior, rekan sejawat, dan orang eksternal biasanya merupakan kelompok yang terlibat dalam pelecehan. Selama bertahun-tahun, masalah gender sering diabaikan yang berdampak besar pada kebijakan publik, terutama dalam perumusan dan pelaksanaannya. Perempuan mengalami beban yang tidak proporsional sebagaiakibatdaripenyesuaianstruktural dan upaya penghematan. Akibatnya, banyak perempuan dipaksa bekerja untuk memenuhi

kebutuhan dasar, yang membuat mereka menghadapi tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Peningkatan beban kerja menyebabkan siklus upah rendah dan penurunan kinerja. Kondisi seperti itu memperkuat kerugianstrukturalyangdialamiperempuan, menciptakansiklusketidaksetaraanyangsemakinsulitdihilangkan.

DampakKemiskinanpadaPerempuan

A. DampakEkonomi

Pekerja perempuan mengalami bentuk kekerasan ekonomi dalam kerja perawatan.

Pekerja perempuan sering mengalami kekerasan ekonomi, terutama mereka yang bekerja dalam pekerjaan formal sekaligus mengemban beban perawatan. Perempuan yangkemudianbekerjadi ranah produksi terdorong untuk mempekerjakanAsistenRumahTangga(ART)untukmembantu dirinya mengurus pekerjaan reproduksi. Hal ini bukan hal yang murah dan tentu menambah beban ekonomi seorang perempuan. Selain itu, meskipun banyak dari perempuan ini adalah pencari nafkah utama bagi keluarga mereka, mereka sering dianggap sebagai pencari nafkah sekunder, melengkapi pendapatan "pencari nafkah utama" laki-laki—asumsi umum dalam strukturkeluargapatriarki.

Fenomena kekerasan ekonomi yang dialami oleh pekerja perempuan di pabrik dan pekerja rumahan melampaui batas keluarga dan diabadikan secara sistematis oleh perusahaan dan pengusaha. Dalam sistem kapitalis, model kerja eksploitatif ini menggunakan mesin dan tenaga kerja sebagai alat produksi utama. Akibatnya, pekerjaan perawatan yang tidak dibayar yang dilakukan oleh pekerja perempuan tidak diperhitungkan dalam upah yang diberikan oleh pengusaha, meskipun pekerjaan ini sangat penting untuk mempertahankan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan.SepertiyangterlihatdalambisnisTextile,Garment,Shoes,danLeather (TGSL), pengecualian ini menunjukkan ketidaksetaraan gender yang kuat dan ketidaksadaran akan pentingnya pekerjaan perawatan. Norma-norma budaya patriarki yang ketat membedakan peran maskulin dan feminin semakin memperkuat kerangka kapitalis, yang mengabaikan pekerjaan perawatan sebagai komponen penting dari produktivitas pekerja (Mudzakkir 2022).

Laki-laki, bahkan jika mereka tidak bekerja, biasanya tidak diharapkan untuk melakukan tugas rumah tangga, sementara perempuan tetap diharapkan untuk melakukan tugas rumah tangga. Situasi ini menunjukkan bahwa keyakinan patriarki mendominasi, dimana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, sedangkan laki-laki tidak dituntut pada standar yang sama, perempuan, terlepas dari status pekerjaan mereka, dipaksa untuk menyeimbangkan tugas rumah tangga danprofesionalmereka. Dalam industri seperti TGSL, di mana pekerjaan perawatan sangat berpengaruh terhadap hasil

dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan, penilaian yang buruk terhadap pekerjaan perawatan sangat merugikan. Namun, pemerintah dan pemangku kepentingan industri seperti pemilikbisnisdanmanajermerektidakmendukungkontribusiini.

Menurut temuan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan oleh Trade Union Rights Center (TURC) pada tahun 2022 dengan serikat pekerja di tiga pabrik sepatu di Banten dan Tangerang, tidak satu pun dari pabrik-pabrik ini menyediakan fasilitas penitipan anak bagi pekerja mereka. Akibatnya, pekerja perempuan yang memiliki anak harus bergantung pada pengasuh, anggota keluarga, atau pusat penitipan anak eksternal untuk merawat anak mereka. Yang lebih meresahkan adalah bahwa biayayangterkaitdenganmempekerjakanpengasuhanak, layanan penitipan anak, atau pekerja rumah tangga tidak dihitung sebagai komponen upah, sehingga pekerja perempuan kesulitan untuk membayar biaya tersebut. Pengecualian ini menunjukkan kesenjangan yang mendalam yang tertanam dalam sistem upah, yang tidak memenuhikewajibanpekerjaanperawatanyangdilakukanolehpekerjaperempuan.

Konvensi ILO No. 156 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga menyatakan bahwa mengenali dan mengatasi tanggung jawab ekstra yang dihadapi oleh pekerja yang menjalankan peran pengasuhan sangat penting. Konvensi tersebut menekankan pentingnya menyediakan layanan perawatan yang terjangkau dan mudah diakses, seperti penitipan anak, terutama bagi pekerja berbasis rumah yang harus mengatasi tanggung jawab profesional dan keluarga di tempat yang sama. Meskipun pekerja diharapkan menyadari peningkatan tanggung jawab ini dan mengambil tindakan untuk menguranginya, pekerjaan perawatan masih dianggap sebagaitanggungjawabpribadipekerjaperempuandiluarlingkuppekerjaanformal.

B. DampakSosial

Perempuan yang bekerja di sektor formal, khususnya di industri seperti pabrik yang upahnya biasanya sesuai dengan standar upah minimum, terus menanggung beban pekerjaan perawatan yang tidak proporsional dalam ranah reproduksi sosial. Meskipun mereka berpartisipasi dalam pekerjaan formal, banyakperempuantidakmemilikisumberdayakeuangan yang diperlukan untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga penuh waktu. Akibatnya, mereka tetap bertanggung jawab atas berbagai tugas rumah tangga,termasukmengasuhanak,memasak, dan bentuk-bentuk pekerjaan perawatan tidak berbayar lainnya. Seperti yang diamati Dhewy

(2018), bentuk-bentuk pekerjaan perawatan penting ini sering kali tidak terlihatdalampenilaian ekonomi, meskipun perannya yang penting dalam menopang ekonomi yang lebih luas. Perempuan, khususnyamerekayangterlibatdalamrantaipasokanindustrisepertiindustritekstil, garmen, alas kaki, dan kulit (TGSL), secara tidak proporsional menanggung beban ganda dari pekerjaanyangtidakdibayardantidakdiakuiini.

Nancy Fraser (2016) menawarkan perspektif teoritis kritis tentang sentralitas pekerjaan perawatan bagi ekonomi kapitalis. Dia berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar merupakan hal mendasar bagi berfungsinya struktur kapitalis, yang bergantung pada kontribusi produktif perempuan baik dalam pekerjaan formal maupun dalam bidang reproduksi sosial. Ironisnya, kapitalisme memaksa perempuan untuk memenuhi kedua peran tersebut secara bersamaan, tanpa mengakui atau memberi kompensasi atas pekerjaan reproduksi mereka. Kegagalan sistemik untuk mengakui kontribusi reproduksi perempuan ini merusak dimensi utama partisipasi ekonomi mereka, yang memperkuat marginalisasimerekadalamsistemkapitalis.

Savitri dan Sigiro (2021) lebih jauh mengeksplorasi dinamika pekerjaan dalam konteks pekerjaan berbasis rumah, dimana perempuan dipaksa untuk menyeimbangkan produksi dan tanggung jawab domestik secara bersamaan. Meskipun pengaturan ini mungkin tampak menawarkan fleksibilitas—memungkinkan perempuan untuk mengelola kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan pekerjaan perawatan, seperti memasak dan mengasuh anak—model ini pada akhirnya berfungsi sebagai alat untuk akumulasi modal. Dengan mengambil tenaga kerja dari perempuan dengan upah rendah dan memaksakan jam kerja yang panjang,seringkalimelebihiduabelasjamperhari,sistemkapitalismengeksploitasiperanganda perempuan tanpa mengakui atau memberi kompensasi secara formal atas pekerjaan perawatan tambahan yang mereka lakukan. Misalnya, pekerja rumahan dalam penelitian ini ditemukan hanya memperoleh Rp50.000 untuk memproduksi 100 pasangsandal,strukturpembayaranyang sama sekali mengabaikan pekerjaan perawatan yang harus mereka lakukan secara bersamaan. Hal ini mengungkap masalah mendasar yang dihadapi oleh pekerja perempuan pabrik dan pekerja rumahan: pekerjaan perawatan mereka yang tidak dibayar tidak diakui atau diberi upah dalamstrukturekonomiformal.

Federici (2023) secara kritis menekankan bahwa keluarga telah menjadi tempat reproduksi tenaga kerja di bawah kapitalisme. Sistem ini secara efektif mengalihkan tanggung jawabuntuk menjaga kesejahteraan fisik dan emosional tenaga kerjakeunitkeluarga,khususnyaperempuan, yang melakukan pekerjaan perawatan penting tetapi tidak dibayar Ini termasuk menyediakan makanan, pakaian, dan kebersihan yang diperlukan bagi pekerja untuk bertahan hidup dan produktivitas mereka. Penelitian ini juga menyoroti kekerasan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga yang dipekerjakan oleh pekerja pabrik perempuan. Para pekerja rumah tangga ini, yang kebanyakan adalah perempuan, dianggap melakukan pekerjaan tidak terampil, yang menyebabkan upah mereka rendah dan kurangnya kompensasi yang adil (Dhewy, 2017).

Dengan demikian, dalam kerangka eksploitasi kapitalis yang lebih luasini,pekerjaanperawatan tetap tidak dihargai dan tidak terlihat, sehingga melanggengkan ketidaksetaraan gender dan memperkuatdinamikatenagakerjayangeksploitatifdisektorformaldaninformal.

C. DampakKesehatan

Murray berpendapat (1995:83) bahwa perempuan adalah agen yang terampil dalam strategi-strategi untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari yang mereka pergunakan untuk menghadapi ketidakamanan ekstrim yang dihadapi orang miskin. Mereka mau bekerja apa saja, mulai dari pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dan menjadi pedagang kaki lima. Akibat kondisi kemiskinan, perempuan diharuskan untuk bekerja keras demi mempertahankan kehidupannya. Merekaterpaksaharusmemilihpekerjaantidakmenghasilkanpengembangandiri dan malah pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga fisik atau keterampilan dasar tanpa peluang untuk mengasah potensi intelektual maupun keterampilan lainnya. Contohnya yakni perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik dengan upah rendah seringkali tidak memiliki akses untukmeningkatkankualitashidupmerekamelaluipendidikanataupelatihanketerampilan yang lebih tinggi. Hal ini karena perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik seringkali terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang menuntut tenaga fisik dan waktu yang panjang yang membuat mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengejar pendidikan atau pelatihan keterampilan yang lebih tinggi. Sebagian besar pekerjaan pabrik mengharuskan pekerja untuk mengikuti jam kerja yang ketat. Pekerjaan yang monoton dan intensif ini seringkali membuat perempuan kesulitan untuk meluangkan waktunya dan memberikan energi nya untuk mengikuti

pendidikan formal atau mengikuti pelatihan keterampilan yang dapat membuka peluang karir lebihbaik.

Lingkungan kerja di pabrik juga seringkali tidak mendukung pengembangan keterampilan lebih lanjut. Pekerjaan mereka sering terfokus pada tugas-tugas dasar dan repetitif yang tidak memberikan ruang untuk pengembangan pengetahuan atau kemampuan baru. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memberikan program pelatihan internal yang dapat meningkatkan keterampilan atau memberikan kesempatan bagi pekerja untuk berkembang. Keterbatasan akses terhadap informasi dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan semakin memperburuk posisi mereka, menghambat kemampuan mereka untuk naik kelas sosial atau keluar dari kemiskinan. Kondisi ini juga diperburuk oleh faktor sosial dan budaya. Ketika perempuan yang lahir di lingkungan dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka cenderung menghadapi tekanan untuk mengutamakan pekerjaan dibandingkan melanjutkan pendidikan. Ketika perempuan menjadi kepala keluarga atau bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, pendidikan dianggap bukanlah merupakan prioritas utama. Dalam konteks ini, pendidikan atau pelatihan yang dapat memperbaiki kualitas hidup menjadi sebuah kemewahan yang sulit dijangkau oleh perempuan yang terjebak dalam pekerjaan buruh dengan upah yang rendah. Sehingga hal ini malah justru menjadikan perempuan miskin bertambah miskin. Kondisi ini membuat perempuan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan,tanpaakses untuk meningkatkan kualitas hidup atau mencapai kemandirian finansial yang lebih baik. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada semakin lebar, dan perempuan seringkali terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan dan memiliki kemungkinan kecil untuk bisa keluar dari kemiskinan. Kemiskinan sendiri terjadi karena tiga faktor, pertama, kemiskinan terjadi akibatadanyaketidaksamaanpolakepemilikansumberdayayangmenimbulkandistribusi pendapatan yang timpang, kedua kemiskinan terjadi akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya, dimana kualitas yang rendah menandakan rendahnya produktivitas yang mengakibatkan rendahnya upah yang diterima, dan ketiga terjadi akibat perbedaan akses dalam modal. (Kuncoro, 2011;131). Bagi tiap manusia, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar karena tanpa adanya kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan produktivitas. Menurut Atmawikarta (2011:1) dalam Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan tahun 2011, terdapat indikator kesehatan yang memperlihatkan angka kematian secara langsung berkorelasi

terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang jika dibandingkan dengan negara maju. Perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik sering terlihat dalam kondisi yang tidak aman, seperti paparan bahan kimia berbahaya dan jam kerja yang panjang. Hal ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, termasuk gangguan muskuloskeletal, gangguan pernapasan, dan masalah reproduksi. Selain itu, ketidakpastian pendapatan, jam kerja yang tidakteratur,dan beban kerja yang berat seringkali menyebabkan stres. Stres ini dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Perempuan miskin seringkali tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan yangmemadai.Halinidisebabkanolehketerbatasanbiaya,aksesgeografis, dan waktu. Dalam hal ini, keterbatasan yang dialami perempuan dapat menghambat perempuan dalam mendapatkan perawatan preventif dan kuratif sehingga dapat meningkatkan risiko kematianpadaperempuanmiskin.

D. DampakpadaPendidikan

Dalam konteks kemiskinan perempuan, Teori human capital menjadi sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana kemiskinan memiliki korelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan. Teori human capital adalah sebuah konsep yang berasal dari ekonomi yang menyatakan bahwa pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kesehatan individu dianggap sebagai “modal” yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi mereka. Menurut teori ini, investasi dalam human capital yakni melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, atau perawatan kesehatan. Investasi ini akan menghasilkan return on investment berupa peningkatan penghasilan dan kesempatan kerja yang lebih baik. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas dan kuantitas human capital yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula potensi mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dan berpartisipasi lebihefektifdalamperekonomian.Bagibanyakperempuanburuh,kesenjanganpenghasilanyang tinggi merupakanpenghalangutamadalammeningkatkan human capital mereka.Haliniberakar dari ketidakmampuan mereka untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi atau keterampilan yang lebih baik yang berujung pada makin buruknya posisi mereka di pasar kerja. Ketika kesenjanganpenghasilanantaraperempuandanlaki-lakisemakinmelebar,perempuancenderung terperangkap dengan upah rendah yang tidak memberikan peluang untuk pengembangan diri atau peningkatan keterampilan. Wage inequality yang tinggi menciptakan struktur pasar kerjadi

mana perempuan yang berasal dari keluarga miskin atau berpenghasilan rendah tidak mampu berinvestasi dalam pendidikan atau keterampilantambahan,karenabiayapendidikanyangtinggi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Dalam kondisi ini, perempuan seringkali harus dihadapkan dengan pilihan antara tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka untuk memperoleh keterampilan lebih tinggi yang berpotensi meningkatkan penghasilan mereka di masa yang akan datang. Ketimpangan penghasilan ini juga mempengaruhi cara perempuan memandang nilai dari pendidikan. Dalam banyak kasus, perempuan merasa bahwa meskipun berinvestasi dalam pendidikan, hasil yang mereka terima dalam bentuk peningkatan penghasilan tidak sebanding dengan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan, terutama jika mereka tetap terjebak dalam sektor pekerjaan dengan upaya rendah. Hal ini diperburuk dengan realitas bahwa sektor pekerjaan yang lebih baik atau dengan penghasilan lebih tinggi seringkali didominasi olehlaki-lakiataumembutuhkanjaringan sosial dan ekonomi yang tidak dimiliki oleh banyak perempuan miskin. Selain itu, banyak perempuan buruh juga menghadapi beban ganda berupa tanggung jawab domestik. Contohnya yakni mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga yang mengurangi waktu mereka untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan. Dalam lingkungan yang penuh dengan kesenjangan penghasilan (wage inequality), perempuan seringkali tidak memiliki pilihan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka melalui pendidikan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk menutupi biaya hidup keluarga jauhlebihmendesak.Padaakhirnya, human capital merekatetap terbatas pada pekerjaandenganketerampilandasardanupahrendahyangsemakinmemperburuk kemiskinan danketidaksetaraanyangmerekahadapi.Artinyabahwawageinequalityyangtinggi ini menciptakan suatu siklus di mana perempuan buruh terjebak dalam pekerjaan dengan penghasilanrendahdanpeluangyangterbatasuntukmeningkatkanketerampilanmereka.

SolusidanRekomendasiKebijakan

A. IntervensiEkonomi

Perempuan menghadapi berbagai persoalanmendasarakibatgendernya,konstruksisosial yang melekat pada peran, tanggung jawab, perilakunya sebagai perempuan tradisional, danjuga karena relasinya yang tidak setara dengan laki-lakisehinggamenimbulkanketidakadilangender.

Perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pabrik yang tidak dibayarataudibayar rendah. Perempuan juga mendapatkan gaji yang berbeda dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Selain itu,perempuanmengalamikekuranganmodaluntukmembangunusahasendiri.Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan danmengakibatkankemiskinanberbasis gender Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan perempuan harus dilakukan dengan jalan membuat kebijakan dan program intervensi. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasiskan kesetaraan dan keadilan gender akan mengidentifikasi ketimpangan gender sebagai aspek kemiskinan yang penting. Dengan memetakan hubungan antara ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, program pengentasan kemiskinan akanmampumenyusunkebijakanuntuk menurunkan angka kemiskinan kaum perempuan. Ketimpangan dan ketidakadilan gender dapat diatasidenganjalan:

a. Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pendidikan,SumberDayaModal,sertaPartisipasidalamPengambilanKeputusan Akses terhadap sumber daya ekonomidankesempatanuntukberpartisipasidalam dunia kerja adalah salah satu aspek pentinguntukmengatasiketimpangangender.Ketika perempuan tidak memiliki akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, atau sumber daya ekonomi, ketidakadilan gender akan terus berlanjut. Di banyak negara, terutama di daerah pedesaan dan kurang berkembang, perempuan masih sangat terbatas dalam mengakses pekerjaan yang layak. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk norma sosial yang membatasi peran perempuan, ketidaksetaraan dalam upah, dan diskriminasi di tempat kerja. Kesempatan kerja yang setara untuk perempuan tidak hanya berarti menyediakan lebih banyak lowongan kerja, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pekerjaan yang tersedia, termasuk hak atas upah yang adil. Upaya

yang dapat dilakukan dalam memberantas kemiskinanperempuandapatdilakukandalam berbagaiupayaberikut:

1. ProgramUsahaMikroKecildanMenengah(UMKM)

Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendukung perempuan untuk memulai usaha, seperti yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang menyediakan kredit usaha tanpa jaminan untuk perempuan, bisa menjadi solusi yang sangat efektif. Misalnya, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia yang memberikan kemudahan akses kredit kepada pelaku usaha mikro dan kecil,banyakdimanfaatkanolehperempuanuntukmemperluasusahamereka.

2. PendidikanyangMurahdanBermutu

Salah satu aspek ketimpangan yang paling mendalam adalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang kerja yang lebih baik. Namun, banyak perempuan, terutama di daerah miskin dan pedesaan, yang tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas karena hambatan ekonomi, budaya, atau sosial. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan murah dan bermutu merupakan langkah pertama untuk memberdayakan mereka. Selain itu, pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup pendidikan keterampilan teknis yang dapat memperkuat posisi perempuan dipasarkerjaataudalamusahamandiri.Masyarakatyang lebih terdidik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang hak-hak mereka, termasukhakuntukbekerja,mendapatkanupahyangadil,danmengakseslayanansosial.

b. Keterlibatan Perempuan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengalokasian Anggaran, dan Memantau Jalannya Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun dalam kebijakan negara, adalah langkah fundamental untuk mengatasi ketimpangan gender Selama ini, banyak kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kebutuhan perempuan secara spesifik, bahkan meskipun mereka adalahsubjekutamadalambanyakprogrampembangunan.

1. PerencanaanKebijakan

Salah satu cara untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan menguntungkan perempuan adalah dengan melibatkan mereka dalam perencanaan kebijakan. Ini bisa melibatkan perempuan dalam perencanaan kebijakan tingkat lokal (seperti perencanaan desaataukelurahan),nasional,daninternasional.Melaluiprosesini, perempuan dapat menyuarakan kebutuhan mereka, seperti akses ke fasilitas kesehatan reproduksi, pendidikan yang terjangkau, atau perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa analisis dampak gender dilakukan untuk setiap kebijakan yang dirancang. Misalnya, kebijakan tentang distribusi bantuan sosial yang tidak sensitif gender mungkin hanya menguntungkan laki-laki yang menjadi kepala keluarga, sementara perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai pengasuhdanpengelolarumahtanggajustruterabaikan.

2. PartisipasiPerempuandalamEksekusidanPengalokasianAnggaran

Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah memastikan alokasi anggaran yang mendukung program-programyangmengutamakankepentinganperempuan.Ketika perempuan dilibatkan dalam pengalokasian anggaran, maka alokasi dana untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada perempuan seperti kesehatan ibudananak, pendidikan perempuan, serta program pemberdayaan ekonomi perempuan akan lebih terjamin. Dalam hal ini, perempuan juga harus dilibatkan dalam pelaksanaan dan pemantauan kebijakan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka dan tidak hanya menjadi formalitas. Perempuan yang terlibat dalam pemantauan kebijakan akan lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh perempuan di lapangan, dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktifuntukperbaikankebijakanyanglebihinklusif.

c. Meningkatkan Penerimaan Manfaat dari Program-Program Pengentasan KemiskinanolehPerempuan

Terdapat tiga program yang merupakan contoh perumusan kebijakan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender serta hak dasar perempuan. Salah satu bentuk program ini yakni berupa peningkatan pendapatan untuk perempuan yang mencakup berbagai upaya strategis. Salah satunya adalah perluasan kesempatan kerja dan

pemberdayaan skema kredit usaha mikro dan kecil karena perempuan banyak terlibat di sektor tersebut. Akses modal yang terjangkau kredit usaha mikro dan kecil memberikan perempuan akses kepada modal yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dengan modal yang cukup, mereka bisa membuka usaha kecil, seperti dagang makanan, kerajinan tangan, atau jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Akses ke modal ini sangat penting karena perempuan seringkali menghadapi hambatan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena alasan sosial atau ekonomi. Dengan memiliki akses ke kredit, perempuan dapat memperoleh kemandirian finansial. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kondisi ekonomi mereka, tetapi juga memberi mereka kontrol lebih besar atas keputusan-keputusan ekonomi dalam rumah tangga. Kemandirian ini dapat mengurangi ketergantungan pada suami atau anggota keluarga lainnya. Skema kredit sering disertai dengan pelatihan dan pendampingan usaha, yang dapat membantu perempuan dalam mengelola bisnis dengan lebih baik. Pelatihan ini meliputi keterampilan manajerial, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan teknik produksi yang lebih efisien. Kredit usaha mikro juga sering diarahkan pada sektor-sektor yang berpotensi berkembang dan memiliki dampak sosial, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan industri rumahan. Usaha-usaha ini cenderung lebih ramah terhadap perempuan, yang sering terlibat dalam sektor-sektor tersebut. Dengan demikian, melalui skema kredit usaha mikro dan kecil, perempuan tidak hanya memperoleh dukungan finansial tetapi juga diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan perempuan. Selain itu, penghapusan perbedaan upah antara perempuan dan laki-laki harus diwujudkan agar kesetaraan pendapatan dapat terwujud. Salah satu langkah utama dalam mengurangi kesenjangan upah adalah dengan memastikan penerapan kebijakan upah yang adil dan transparan. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan bahwa kesetaraan upah diterapkan di seluruh sektor kerja, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam merumuskan dan menegakkan peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan tentang struktur upah mereka secara terbuka. Laporan ini akan memungkinkan publik, pekerja, serta pengambil kebijakan untuk memantau dan mengevaluasi apakah

ada ketimpangan upah antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya transparansi ini, perusahaan akan lebih terdorong untuk memperbaiki kebijakan upahyangtidakadil,dan pekerja perempuan dapat lebih mudah mengidentifikasiketidakadilandalampengupahan yangmerekaterima.Disampingitu,pemberlakuanstandargajibagimerekayangbekerja di sektor informal juga perlu diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan yang mendominasi sektor informal seperti pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima, dan pengrajin. Perluasan akses perempuan terhadap kredit menjadi langkah penting lainnya yang dapat menunjang keberlanjutan usaha dan peningkatanpendapatanmereka. Di sisi lain, program pengurangan beban/pengeluaran bagi perempuan miskin juga diperlukan, terutama melalui pengendalian harga dan pemberian subsidi terhadap kebutuhan dasar. Perempuan sering kali menghadapi beban yang lebih berat dibandingkanlaki-laki,terutamadinegara-negaraberkembang.Ketikaperempuanmiskin terjebak dalam kesulitan ekonomi yang sama, mereka juga harus memikul tanggung jawab domestikyangsangatbesar Sebagianbesarperempuanmiskintidakhanyabekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga mereka.Dibanyakbudaya,perempuandianggapsebagai penjaga rumah tangga yang harus memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, menyediakan makanan yang cukup, dan menjaga kesehatan keluarga. Namun, beban ini sering kali tidak diimbangi dengan akses yang setara terhadap sumber daya, pendapatan, atau kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak tanah, air bersih, listrik, dan beras murah. Langkah ini akan membantu mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari. Selain itu, kebijakan pelayanan sosial dasar yang terjangkau perlu diterapkan untuk mendukung perempuan miskin dalam mengakses pelayanan publik. Hal ini mencakup pelayanan kesehatan umum dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, pendidikan yang bermutu, dan transportasi yang terjangkau oleh masyarakat. Perlunya disediakan hal-hal tersebut guna memastikan perempuan memiliki akses yang lebih baik dalam menunjang perempuan di bidangekonomidansosialsehinggadapatmeningkatkankesejahteraanmereka.

B.IntervensiSosial

Keberagaman kultur di Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke tentu membentuk sebuah tatanan masyarakat yang berbeda-beda juga di dalamnya. Perbedaan kultur dalam tatanan masyarakat tersebut pada akhirnya membawa konsekuensi berbeda juga bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Dalam budaya Jawa misalnya, banyak bentuk-bentuk kebudayaan Jawa yang sangat kental akan pemisahan peran berbasis gender yang biasanya di mulai dari aturan-aturan ranah privat atau keluarga dan kemudian memengaruhi aktualisasi diri baik laki-laki maupun perempuan di masyarakat luas. Dimulai dari bagaimana Bahasa Jawa memiliki banyak sebutan yang diperuntukkan untuk perempuan yang secara kasat mata terlihat sama, namun jika dimaknai lebih dalam sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Perempuan, dalam Bahasa Jawa juga memiliki sebutan lain seperti wadon, wanita, estri, hingga putri.

“Wadon” sendiri secara linguistik berasal dari Bahasa Kawi, yaitu “Wadu” yang memiliki arti abdi atau kawula. Abdi atau kawula ini sendiri dapat diartikan bahwa eksistensi perempuan—dalam tatanan masyarakat Jawa—dititahkan untuk meng-abdi pada laki-laki.

Selanjutnya, “wanita”—sebagai penyebutan yang lebih populer di Indonesia—terdiri atas dua kata dasar, yaitu “wani” yang berarti berani dan “tata” yang berarti teratur. Gabungan antara dua kata ini kemudian memiliki makna ganda, yaitu dapat diartikan bahwawanitaberartiberani diatur, namun di sisi lain juga dapatdiartikansebagaiberanimengatur Yangketiga,kata “estri” juga berasal dari Bahasa Kawi, yaitu “estren” yang memiliki arti panjurung atau pendorong. Makna ini diperkuat dengan terkenalnya pepatah, “selalu ada wanita hebat di belakang lelaki hebat.” Selanjutnya, kata yang terakhir yaitu “putri” yang sering dimaknai sebagaiakronimdari putus tri perkawis yang maknanya merujuk padaanggapanbahwakedudukanperempuanadalah sebagai putri. Maka dari itu, dari sebutan-sebutan berbeda terhadap perempuan tersebut, pada akhirnya wadon, wanita, dan estri ini dibakukan menjadi tri perkawis atau tiga peran yang setidaknya harus dijalani perempuan Jawa. Pada akhirnya, perbedaan label terhadap perempuan dalam kulturJawatersebutmembawakonsekuensiideologistersendiriterhadapkehidupansosial masyarakat dan bagaimana perempuan dipersepsikandalammasyarakat.Hinggadetikini,akibat hasil tafsir dari penyebutan-penyebutan tersebut yang identik dengan penempatan perempuan sebagai kaum inferior atau pasif dibanding laki-laki ini membuat perempuan masih sangat

terpenjara dalam istilah “konco wingking” yang mana perannya hanya untuk macak atau bersolek,masak,dan manak ataumelahirkananak.

Tidak berhenti dalam pemaknaanperangendermelaluiragambahasabudayaJawadalam konco wingking, peran perempuan juga dibakukan dalam Serat Candrarini—yaitu sebuah karya sastra Jawa—yang menyuratkan konsep perempuan “ideal” dalam kultur Jawa yang di antaranya: (1) setia kepada lelaki, (2) rela dimadu, (3) mencintai suami, (4) terampil dalam pekerjaan wanita, (5) pandai bersolek, (6) sederhana, (7) pandai melayani lelaki, (8) perhatian terhadap mertua, (9)gemarmembacabuku-bukuberisipetuahataunasihat.Tidakhanyaterdapat dalam Serat Candrarini, Serat Panitisastra juga didalamnyaterdapatsebuahkutipanyangsangat amat mencederai hakikat diri perempuan yang berbunyi, “mungguh ing estri ingkang pinilih dening wong priyo wanodya ingkang agemuh payudarane dadi sukaning kakung.” Dalam Bahasa Indonesia, potongan kalimat ini memiliki arti: “Adapun perempuan yang dijadikan pilihan oleh pria adalah perempuan denganpayudarabesaryangmerupakankesukaanlaki-laki.”

Literatur-literatur Jawa yang tidak jarang menempatkan perempuan pada kedudukan sangat rendah ini terbukti sudah tidak memiliki relevansi sekuat di masa lampau karena sudah banyak ditentangolehmasyarakat,utamanyapegiatstudigenderdiIndonesia.

Tatanan masyarakat yang dikonstruksikan dari kultur-kultur Jawa sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dapat dilihat dari bagaimana perempuan Indonesia modern ini masih sangat terbelenggu peran gender diskriminatif yang melembagakan mereka dalam kerja-kerja di ranah domestik—atau dalam konsep tatanan masyarakat kapitalisme lebih sering disebut kerja reproduksi sosial—seperti memasak, mencuci, merawat suami, mengurus anak, dan lain-lain yang intinya kerja-kerja yang diemban perempuan adalah kerja yang tidak diupah. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi di antara suami dan istri dalam rumah tangga karena para suami umumnya mengemban kerja publik atau produksi yang mana mereka mendapat upah atas usaha dan tenaga kerjanya. Hal ini jelas menjadi ancaman terhadap perempuan dalam rumah tangga karena mereka sangat amat rentan atas kemiskinan dengan ketidakberdayaan ekonomi yang membuat mereka bergantung secara mutlak hanya padanafkah dari suami. Utamanya pada perempuan berstatus janda yang bercerai dengan suaminya—baik cerai hidup ataupun cerai mati—dan sebelumnya, suaminya merupakan sumber nafkah