11 minute read

I duecento anni dell’Orto botanico tra storia e natura

Paolo Emilio Tomei

Due secoli di amore per la scienza che hanno dato vita ad un’oasi che forma un tutt’uno con le Mura urbane

Advertisement

L’8 febbraio del 1814 sua altezza imperiale elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, principessa di Lucca e di Piombino, autorizzava la fondazione in città di un orto Botanico. Nel marzo dello stesso anno, in seguito alla disfatta dell’imperatore a Lipsia, elisa fu costretta a fuggire alla volta di Genova abbandonando per sempre i suoi domini.

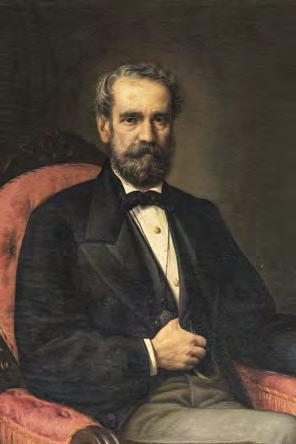

1 La nuova sovrana, la duchessa maria Luisa di Borbone, dette l’avvio a diverse riforme fra cui quella dell’istruzione superiore istituendo un Liceo reale, posto sotto la sua personale protezione e presieduto da suo figlio Carlo Ludovico, che assunse le caratteristiche di una vera e propria università. Primo rettore fu il conte Bernardino orsetti e segretario il fisico napoletano Gabriele Grimaldi. inizialmente le cattedre attivate furono diciassette e fra queste anche quella di Botanica (vedi paragrafo 1). Come docente di questa disciplina fu

1. maria Luisa di Borbone fra i due leoni che sovrastano il cancello dell’orto Botanico 2. Panoramica del cedro del Libano e, sulla sinistra, una giovane araucaria 3. Particolare del cedro del Libano

chiamato il medico Paolo Volpi, già allievo di Gaetano Savi professore all’università di Pisa e prefetto dell’orto botanico di quella città. Le lezioni del Volpi ebbero notevole successo e, perché questa disciplina fosse insegnata nel migliore dei modi, il docente palesò la necessità di avere sempre a disposizione piante vive; ciò indusse il Grimaldi a fare richiesta alla sovrana perché fosse realizzato un orto botanico, concretizzando un progetto che già era stato ipotizzato da elisa Baciocchi. in un rapporto che egli inviava alla duchessa scriveva: «La scuola di botanica è dell’indole di quelle che non può esercitarsi col solo razio-

2 cinio [in quanto] abbisogna degli oggetti fisici ed ostensibili che la natura presenta per esserne istruiti» e a questo proposito chiedeva l’assegnazione del terreno all’interno delle mura urbane noto come ‘Piaggia romana’. il 24 maggio del 1820 il segretario di Gabinetto comunicava all’orsetti che questa ri-

chiesta era stata accolta con la seguente lettera: «Ho l’onore di annunziarle che Sua maestà l’augusta Nostra Sovrana con rescritto in data di ieri si è degnata approvare che la così detta Piaggia romana in Lucca sia a disposizione del Liceo reale per uso della scuola di Bottanica, quindi da questa reale intima Segreteria è stata invitata la Direzione delle finanze a far consegnare all’e.V. o alla persona che le piacerà destinare la Piaggia anzidetta». Dopo due anni dall’assegnazione del terreno a Piaggia romana l’orto era pronto a divenire strumento attivo per l’insegnamento della botanica. Durante la direzione del Volpi fu mes-

3 so a dimora il cedro del Libano (Cedrus libani), che ancora troneggia all’ingresso del giardino, e altre specie di particolare pregio fra cui merita ricordare la glediscia della Cina (Gleditschia chinensis) e il pino laricio del monte Pisano (Pinus nigra subsp. laricio) tutt’ora presenti (vedi paragrafo 3).

4. il pino laricio del monte pisano 5. Scultura con olivo odoroso e cedro sullo sfondo 6. Cesare Bicchi, quarto direttore dell’orto Botanico

foto Irene Taddei

foto Irene Taddei

6 Nella direzione dell’orto al Volpi successe nel 1833 Benedetto Puccinelli (vedi paragrafo 2), a questi nel 1850 attilio tassi e infine nel 1860 Cesare Bicchi che resse le sorti del Giardino fino alla sua morte nel 1906. Sia Puccinelli che Bicchi prepararono alcuni erbari oggi conservati presso il museo Botanico dell’orto. Bicchi fece realizzare il laghetto che nulla ha a che vedere con la leggenda di Lucida mansi. Dopo una battuta d’arresto di circa mezzo secolo l’orto riprese a vivere negli anni Cinquanta del secolo scorso, sotto la direzione della professoressa roma Garibalda melinossi, docente di Storia naturale presso il Liceo classico cittadino. Successivamente, in seguito a un’azione sempre più attenta dell’amministrazione comunale, questa istituzione ha ripreso tutte le attività che le sono proprie. Gli erbari (vedi paragrafo 4) hanno avuto un’idonea sistemazione, la biblioteca è stata riorganizzata e i testi antichi restaurati, è presente una banca del germoplasma, le attività didattiche sono regolari, diverse specie rare, o in via di scomparsa nella toscana settentrionale, vengono qui conservate ex situ; la recente nomina di un curatore fa sperare anche nella ripresa dell’attività scientifica. La pazienza e la costanza hanno consentito la conservazione e la rinascita di questa istituzione che ora è tornata a far parte di quel contesto scientifico costituito dal sistema internazionale degli orti botanici, ma ancor più è motivo di gioia quello stretto rapporto di collaborazione fra i botanici lucchesi e quelli delle nostre università – Pisa in particolare – come già accadeva nel rinascimento, producendo frutti copiosi.

foto Irene Taddei

7

8

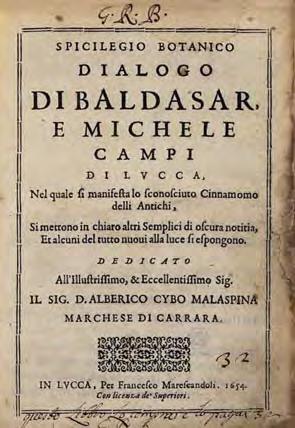

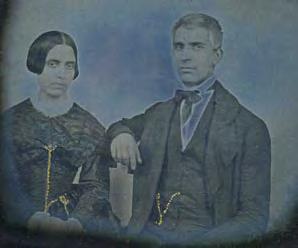

7. frontespizio dello Spicilegio botanico dei fratelli Campi 8. Benedetto Puccinelli con sua moglie maria tessandori 9. targa commemorativa del V congresso degli scienziati italiani tenutosi a Lucca nel 1843 10. il laghetto con le ninfee bianche e il cipresso calvo

1. I PRECURSORI Lo studio della botanica a Lucca è documentato a partire dal XVi secolo e numerosi studiosi attivi in città furono in contatto con eminenti scienziati del tempo. Gregorio Contarini e Giovanni fulcheri ebbero una fitta corrispondenza con il celebre naturalista del Cinquecento ulisse aldrovandi; il prete michele merini seguì lezioni di Luca Ghini, fondatore dell’orto botanico di Pisa, e ne ebbe uno suo proprio in quel di Loppeglia. il fulcheri ne ebbe uno in città come i fratelli Baldassarre e michele Campi che furono attivi a Lucca nella prima metà del Seicento. i Campi pubblicarono uno Spicilegio botanico e fornirono le prime dettagliate notizie sulla flora dei territori della repubblica che personalmente perlustrarono dagli appennini alle apuane, dalle paludi alle spiagge costiere. Successivamente il medico francesco maria fiorentini collezionò piante secche e fu in contatto con francesco redi, marcello malpighi e Galileo Galilei. Nella prima metà del Settecento Giulio marchini, allievo di Joseph Pitton de tournefort, allestì un giardino in città visitato anche da Pier antonio micheli che venne appositamente a Lucca con l’abate vallombrosano Bruno tozzi eminente naturalista dell’epoca. Sebastiano franchi fu tra i fondatori di quella che diverrà poi la Società Botanica italiana mentre risale alla fine del secolo l’erbario di Pio di Poggio del quale purtroppo rimane solo il catalogo.

2. BENEDETTO PUCCINELLI Benedetto Puccinelli può essere definito come il più eminente botanico lucchese; egli nacque a Coreglia l’11 febbraio 1808 da Carlo andrea Puccinelli e maria Domenica Pellegrini. fin dalla fanciullezza fu affidato alle cure di un precettore e all’età di circa quindici anni venne accolto al seminario arcivescovile di Lucca per proseguire gli studi umanistici. Nel 1826 passò al Liceo reale dove, dedicatosi alle discipline scientifiche, conseguì la laurea in medicina. Nel 1833 venne prescelto a Professore sostituto nella cattedra di botanica dell’università lucchese della quale divenne titolare l’anno successivo; questo comportò anche la direzione dell’orto botanico. La sua opera principale è costituita da una flora dello stato lucchese stampata a partire dal 1841 e terminata nel 1848 dal titolo Synopsis plantarum in agro lucensi sponte nascentium. in essa vengono descritte circa 1500 fanerogame (piante con fiori) ordinate secondo il sistema linneano e corredate dall’indicazione del luogo di raccolta e del periodo di fioritura. arricchiscono l’opera 14 litografie ottimamente eseguite dal pittore Bertini. a causa della sua breve vita, morì infatti nel 1850 a soli 42 anni di età, alcuni suoi lavori rimasero manoscritti e in particolare la prosecuzione della Synopsis. Nel 2000 – a cura della nostra fondazione – è stato dato alle stampe il lavoro sui funghi carnosi (crittogame cellulari) corredato di numerose tavole a colori, mentre il contributo sulle felci (crittogame vascolari) è attualmente in studio. Durante la sua direzione, nel 1843, furono ospitate nella casermetta San regolo le riunioni scientifiche del V Congresso degli scienziati ita-

9 liani come attesta una targa fatta sistemare anni dopo da Cesare Bicchi sul muro esterno della costruzione. Gli abitanti di Coreglia, memori del loro concittadino, costituirono un comitato per l’apposizione di una lapide in sua memoria; l’epigrafe si legge ancora sulla sua casa natale (oggi palazzo moscardini in via antelminelli) dove fu posta il 18 agosto 1895.

3. IL PINO LARICIO Gaetano Savi nel 1798 aveva rinvenuto sul monte Pisano, tra i paesi di Calci e Buti, un pino da lui ritenuto nuovo che classificò prima come Pinus resinosa, riferendolo poi a Pinus laricio. ai primi del Novecento il professor Biagio Longo ritrovò pochi esemplari di questo pino dispersi in una pineta di pino marittimo, confermando che si trattava di pino laricio; dai contadini del luogo seppe che in passato la specie era molto più diffusa sul monte. La stazione, nuovamente riscoperta negli anni Settanta del secolo scorso, consta oggi solo di otto esemplari e per questo è rientrato in un progetto di protezione. Come è noto in italia si distinguono due sottospecie, il P. laricio corsicana e il P. laricio calabrica; quella del monte Pisano presenta affinità con quella corsa; gli autori si sono allora posti la domanda se si tratta di specie autoctona o introdotta. i possedimenti che Pisa, repubblica marinara, aveva in Corsica e l’esistenza sull’isola della pianta in questione, il cui legname era impie-

11-12. Scorci dell’orto Botanico dal lato delle mura urbane

gato per la costruzione delle navi, potrebbero aver indotto i pisani a coltivare questo pino in luoghi più prossimi ai loro cantieri; non c’è però alcun documento che attesti pratiche forestali di questo tipo in quei tempi. Più recentemente è stato rinvenuto nell’archivio parrocchiale di Bientina un documento del XViii secolo che illustra la fauna e la flora di quell’ area che, prima della bonifica, occupava il lago di Sesto con le sue paludi; si trattava

11 di una vasta zona umida che andava dal monte Pisano al monte albano e dal paese di altopascio a quello di Bientina per ricongiungersi col fiume arno. in questo manoscritto si indica anche la presenza di un Pinus sylvestris (così era allora indicato il pino laricio) sui monti non solo fra Calci e Buti (territorio pisano) ma anche frequente nello stato lucchese; è logico supporre allora che l’esemplare presente all’orto di Lucca, dell’età di circa

200 anni, provenga da quegli antichi popolamenti. Da un catalogo dell’orto del 1843 risulta presente un P. sylvestris (P. laricio) indicato come specie spontanea a conferma di quanto supposto. L’individuo oggi presente non produce semi fertili perché completamente isolato da altri esemplari della sua specie e ciò accade anche ai pochi pini presenti sul monte Pisano; a questo proposito si sono ottenuti per innesto su pino nero a partire da marze prelevate in natura, alcuni individui ora messi a dimora nell’orto per favorire un possibile scambio genetico.

4. GLI ERBARI Gli erbari conservati presso il museo botanico dell’orto – intitolato a Cesare Bicchi – nel loro insieme sono indicati sotto il nome di Herbarium Horti Botanici Lucensis (Lucca), non sono numerosi, ma è noto che ne esistevano

12

foto Irene Taddei

13

13. Particolare di fiori di narciso conservati nell’erbario Puccinelli 14. Cassetta dell’erbario Puccinelli con il suo contenuto 15. una tavola ad acquerello dell’opera Descrizione dei funghi indigeni dell’agro lucchese

foto Irene Taddei

14 foto Irene Taddei altri oggi andati dispersi. attualmente ne sono presenti sette, di particolare interesse scientifico quelli indicati con i nomi di Flora lucensis exsiccata, Herbarium Bicchianum ed Erbario crittogamico italiano. il primo, che si compone di 35 cassette, fu preparato da Benedetto Puccinelli per l’orto di Lucca, quindi come erbario nazionale del Ducato. il suo interesse è notevolissimo in quanto in esso sono conservati i campioni utilizzati da questo studioso per la compilazione della Synopsis plantarum in agro lucensi sponte nascentium in cui – come già ricordato – vengono illustrate tutte le Gimnosperme e angiosperme allora note per la Lucchesia, e anche quelli impiegati per la compilazione della Pars II. Criptogamae – rimasta manoscritta – ove vengono illustrate le Pteridofite. L’Herbarium Bicchianum è l’erbario personale del professore Cesare Bicchi, donato poi all’orto botanico. È raccolto in 155 scatole e contiene angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, muschi, funghi, Licheni e alghe. i campioni, oltre che dal territorio lucchese, provengono dal rimanente d’italia, avute da Bicchi tramite lo scambio con i colleghi. Di particolare rilevanza la raccolta micologica ricca di circa 1300 specie, e la presenza del Typus di Tulipa beccariana, la specie da lui descritta come nuova ma poi sinonimizzata con Tulipa saxatilis. L’Erbario crittogamico italiano – in 20 pacchi – è una raccolta particolare in quanto preparata, in più copie, da numerosi botanici italiani che volevano illustrare i funghi del nostro paese. Cesare Bicchi fu uno dei collaboratori e quindi ne possedeva una copia depositata ora nel museo. Ne furono fatte due edizioni, quella presente è la prima. Di interesse prettamente storico l’Erbario Nicolai, un fascicolo con 110 specie, risalente al XVii secolo.