Lunes 10 de junio de 2024

El Comentario Semanal

Edición de No. 448

Lunes 10 de junio de 2024

Patrick Johansson: un pilar en los estudios de literaturas prehispánicas

Doctor en Letras por la Universidad de París (Sorbona) Patrick Johansson

Keraudren es investigador del Instituto de Investigaciones

Históricas, profesor de Literaturas

Prehispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la UNAM. Catedrático titular del Seminario de Lengua y Cultura náhuatl de la UNAM, como sucesor de Miguel León-Portilla y, de 1996 a la fecha, profesor del Seminario de Lengua y Cultura náhuatl de la Universidad de Colima.

Es Investigador del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Es también miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México.

Fue profesor-fundador del

Seminario de lengua y Cultura Náhuatl de la Biblioteca Palafoxiana, Puebla (1995-2004), y ha impartido la cátedra de Literaturas indígenas, como profesor invitado en la Universidad de las Américas, Cholula (1997-2013).

Es autor de más de cien artículos y de varios libros relacionados con sus líneas de investigación: la muerte en mundo náhuatl prehispánico, la semiología de la imagen en los códices, la literatura náhuatl prehispánica, y la Conquista.

Entre sus artículos más recientes destacan “Ohmaxac. Cruces y encrucijadas del espacio-tiempo”, en Arqueología Mexicana, marzo-abril 2024; “La narratividad de la imagen en los códices nahuas”, en Revista Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, Colegio de Michoacán, vol. 44, 2023; “A 500 años. El español, el maya y el náhuatl”, en Arqueología Mexicana, enero-febrero 2022; “A 500 años. 13 de agosto de 1521: el fin del Imperio mexica”, en Arqueología Mexicana, julio-agosto 2021; “La muerte de Motecuhzoma II. La historia y el mito” en Arqueología Mexicana, noviembre-diciembre 2020;

“Las trecenas del tonalpohualli y las veintenas del cempollapohualli en el Códice Mexicanus”, en Estudios de Cultura Náhuatl 58, IIH/UNAM, 2019; “Gestación y nacimiento de Huitzilopochtli en el monte Coatépetl: consideraciones míticoobstétricas”, en Estudios de Cultura Náhuatl 53, IIH/UNAM, 2017; “El desliz cronológico de los meses en el calendario náhuatl cempoallapohualli”, en Estudios de Cultura Náhuatl 52, IIH/UNAM, 2016; “El habla popular de Colima, en la obra de José Salazar Cárdenas”, en Variaciones del español en México, Editorial Praxis, 2015;

En cuanto a los libros, figuran: Ángel María Garibay K. La rueda y el río (IIH/ UNAM y Ed. Espejo de obsidiana, 2013), publicado en co-autoría con Miguel LeónPortilla; Miccacuicatl. Las exequias de los señores mexicas (Editorial Primer círculo, 2016); Ahuilcuicatl Cantos eróticos de los mexicas (Instituto Politécnico Nacional, 2018); Xochitlahtolli. La palabra florida de los Aztecas (Editorial Trillas, 2020); El español y el náhuatl. Encuentro de dos mundos, 1519-2019 (Academia Mexicana de la Lengua, 2020); De Aztlán a Tenochtitlán, la gesta fundacional de la

ciudad de México (Academia Mexicana de la Lengua, 2021); Cuitláhuac. Señor de Iztapalapa y tlahtoani de MéxicoTenochtitlán (Alcaldía de Iztapalapa, 2021); Noche triste: la conquista como derrota, IIH/UNAM 2021); Xochimiquiztli, la muerte florida El sacrificio humano entre los mexicas (Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2022); Los indigenismos en el español de México (Academia Mexicana de la Lengua, 2023).

Tradujo al español sermones en náhuatl del siglo XVI (en Cantares mexicanos, tomo IIII, IIB/IIH, UNAM, 2019; del francés al náhuatl la obra de Samuel Beckett Esperando a Godot (In oc ticchíah

in Godot, 2007) y El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry (In tlazotepiltzin, Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato, 2020), y del español al náhuatl los diálogos de la ópera Cuitlahuatzin, de Samuel Máynez (2020). Es asimismo autor de un cuento en náhuatl: Ahnelhuayoxóchitl “Flor sin Raíz”, (Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato, 2021 y 2023), y de varios poemas en esta lengua.

Ha recibido diversos premios y distinciones entre los que destacan la presea Tepuztlahcuilolli otorgada por el Comité de Historia regional de Tezcoco; el premio Juchiman de Plata por su labor en el estudio y la preservación de la

Distinción

lengua náhuatl (Universidad de Tabasco); la “Cátedra Alfonso Reyes” de la Sorbona (Paris III), y el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2010 como “Mejor Artículo de Historia Antigua”. La aplicación para Ipad: Nezahualcóyotl desarrollada por CONACULTA, de la cual fungió como investigador y curador, fue reconocida y premiada por la UNESCO y la WSA-Movil, como la aplicación “con mejor contenido cultural, del mundo”, en 2014.

En noviembre de 2020, fue galardonado con el premio Universidad Nacional, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la categoría “Investigación en Humanidades”.

Maestro Universitario Distinguido Dr. Patrick Johansson Keraudren

María Irma López Razgado

INAH-Colima

Sodetam-Capitulo-Colima

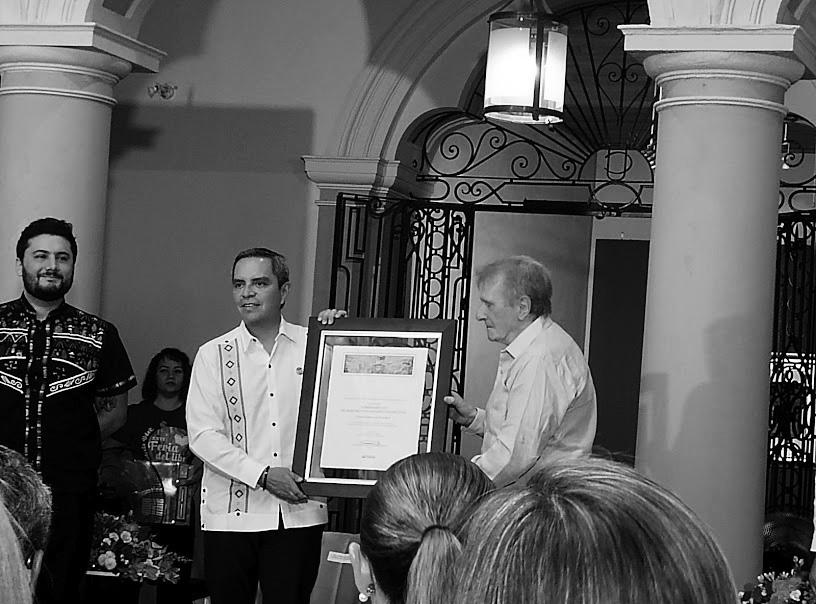

El 22 de mayo, la Universidad de Colima otorgó el reconocimiento de Maestro Universitario Distinguido al Dr. Patrick Johansson Keraudren, en el marco de las actividades de Altexto2024. Este reconocimiento se le entregó en virtud de su dedicación y compromiso durante 28 años en las aulas de Colima, donde ha destacado por su labor en la enseñanza de la lengua náhuatl, la literatura y la cultura

de los pueblos originarios.

El Dr. Johansson Keraudren, actualmente investigador de tiempo completo en el Área de Investigación: Historia de los Pueblos Indígenas PRIDE de la Universidad Autónoma de México y naturalizado mexicano. Es licenciado en Letras y maestro en Literatura Comparada por la Universidad de Burdeos, además de haber obtenido el grado de doctor en Letras por la Universidad de ParísSorbona. Su trayectoria académica incluye colaboraciones con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de

Filosofía y Letras, así como con el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III.

El Dr. Patrick Johansson, quien cuenta con una sólida formación académica, participó activamente, el año pasado, en la conmemoración de los 500 años de la fundación de Colima, contribuyendo con una conferencia magistral titulada “1523. 5-Ácatl Xihuitl”, presentada en el Museo Regional de Colima ante un destacado auditorio. Esta conferencia

formó parte del Seminario Colima en el tiempo, coordinado por la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, Capítulo Colima (Sodetam), junto con otras instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Subsecretaría de Cultura, la Universidad de Colima y la Fundación-Romero Abaroa. El tema central del seminario fue “La presencia del pasado: reflexiones sobre los 500 años de la fundación de Colima (1523-2023)”, dedicado a los pueblos que han contribuido a la identidad de esta región a lo largo de su historia: los mesoamericanos, europeos, africanos y asiáticos

Durante las 15 sesiones del seminario, se abordaron diversos aspectos del devenir histórico de Colima en los últimos 500 años y más, reflexionando sobre la influencia

de los diferentes grupos poblacionales en la conformación de la identidad colimense. El Dr. Johansson Keraudren, reconocido por sus investigaciones sobre la cosmovisión del mundo náhuatl prehispánico, la semiología de la imagen en los códices, la literatura náhuatl prehispánica y la Conquista, también contribuyó al conocimiento sobre la historia y la cultura de Colima a través de publicaciones como su texto “Huellas de Quetzalcóatl en ‘La Campana’”, publicado en la Gaceta digital Colima en el tiempo. En este texto, el Dr. Patrick Johansson destaca la importancia del entorno natural de la zona arqueológica “La Campana” y las evidencias antiguas para comprender la historia de Colima antes del arribo de los europeos, resaltando la diversidad de influencias que han contribuido a la construcción de la identidad local. 1

Distinción

Directorio

Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño Rector

Joel Nino Jr Secretario General

Jorge Martínez Durán Coordinador General de Comunicación Social

Jorge Vega Aguayo Director General de Prensa

José Ferruzca González Director del periódico El Comentario

Yadira Elizabeth Avalos Rojas

Coordinadora de edición y diseño

Distinción

La descripción señala la presencia de la cultura tolteca en Colima en un momento específico de su historia, respaldada por diversas evidencias materiales. Además, destaca las huellas de Quetzalcóatl encontradas en la “Tumba 9” y su comparación con relatos conocidos, lo que sugiere una posible influencia cultural, aunque no necesariamente una presencia física directa. Se plantea que la toltecayotl pudo haber llegado a Colima a través de migraciones de grupos nahuas del altiplano central durante el periodo posclásico. Se menciona que los toltecas llevaban consigo su lengua, el náhuatl, así como sus costumbres y paradigmas religiosos, incluida la “Ley de Topiltzin” (Quetzalcóatl), que regía los rituales funerarios de los señores, su sepultura y la mitología que sustentaba estas prácticas. 2

El Dr. Patrick dejó su huella con su participación en el libro conmemorativo Colima, el latido de sus años, una obra celebrada por los 500 años de la fundación de Colima, al contribuir con su ensayo titulado “Colima y el mundo indígena”. En este valioso texto, el Dr. Patrick explora la

rica diversidad étnica que posiblemente ha poblado el territorio de Colima en distintos momentos de su historia, cada una con su propio idioma y cultura. No obstante, al momento de la fundación de la ciudad por Gonzalo de Sandoval en 1523, el náhuatl emergió como el idioma predominante para la comunicación entre los recién llegados españoles y los habitantes indígenas locales, sirviendo como la lingua franca en la región de Mesoamérica en esa época.

Es relevante destacar la contribución

invaluable del Dr. Johansson al campo académico. Una parte significativa de sus trabajos, entre ellos los mencionados escritos, se integra al Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl de la Universidad de Colima. Este seminario, próximo a conmemorar tres décadas de incansable labor, ha desempeñado un papel fundamental en la preservación y el estudio continuo de la lengua y la cultura náhuatl en la región. La dedicación y el compromiso del Dr. Johansson Keraudren han sido esenciales para el éxito y la relevancia perdurable de esta iniciativa académica, que ha enriquecido significativamente el entendimiento y la apreciación de la herencia cultural indígena en Colima y su región.

1 Johansson K., Patrick (2024), “Huellas de Quetzalcóatl en ‘La Campana”. En: Gaceta digital Colima en el tiempo: El oro blanco de Colima, número 4, pág. 3.

2 Johansson K., Patrick (2024), “Huellas de Quetzalcóatl en ‘La Campana”. En: Gaceta digital Colima en el tiempo: El oro blanco de Colima, número 4, pág. 4

Mercancías que tributaban Cihuatlán, Colima, Panotlan y Nochcoc a los mexicas. En: Patrick Johansson Keraudren, “Colima y el mundo indígena”, pág. 71. En: López Razgado, Ma Irma y Romero de Solis, José Miguel (2023), Colima, el latido de sus años, Sodetam, INAH, PuertAbierta, ASIPONA, Gobierno del Estado de Colima y Universidad Romero-Abaroa. Pág. 71.

Un honor ser nombrado Maestro Universitario Distinguido: Patrick Johansson*

Doctor Christian Torres Ortiz Zermeño, Rector de la Universidad de Colima; Maestro Joel Nino, Secretario General de la Universidad de Colima; Maestro Emiliano Zizumbo, Subsecretario de Cultura del estado de Colima; Doctor Carlos Salazar Silva, ex rector de la Universidad; Doctora Krishna Naranjo, directora de la Facultad de Letras y Comunicación; Maestra Ana Karina Robles, directora de Publicaciones de la Universidad. Estimados colegas, amigos y amigas…

Quiero expresar mi inmensa gratitud por el nombramiento de Maestro Universitario Distinguido que la Universidad de Colima hoy me confiere, en términos que no desentonen en este contexto ceremonial a la vez solemne y festivo, académico y artístico, protocolario y conmovedor.

Con palabras llanas pero preñadas de profunda emoción, agradezco a quienes me propusieron para esta distinción, al Consejo Universitario que la ratificó, a mis colegas maestros de la Facultad de Letras y Comunicación y a los alumnos del Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl de la Universidad de Colima con los que he compartido el fruto de mis investigaciones, a lo largo de 28 años.

Como investigador y como docente, tuve un gran maestro: el Doctor Miguel LeónPortilla quien me transmitió su saber y su pasión por la historia de los pueblos indígenas de México, así como su compromiso en la defensa, preservación y promoción de las culturas autóctonas y de las lenguas vernáculas de México, en particular de la lengua náhuatl.

Tuve la suerte de ser su alumno en el Seminario de Cultura Náhuatl de la Universidad Nacional Autónoma de México que él creó, con su mentor Ángel María Garibay, en 1956; el privilegio de ser luego su asistente, y el honor de

haberle sucedido en dicho Seminario, a partir de 2015, con el compromiso y la responsabilidad que el hecho conlleva.

Los maestros forman discípulos que se vuelven maestros, los cuales preparan alumnos quienes a su vez llegan a ser maestros cuyos saberes se difunden, en el tiempo y el espacio. Me honro, hoy más que nunca, de ser un eslabón de esta cadena magisterial tanto en la UNAM como en la Universidad de Colima.

En marzo de 1996, Miguel León-Portilla y el entonces Rector de la Universidad de Colima Fernando Moreno Peña, firmaron un convenio mediante el cual se creaba en esta casa de estudio un Seminario de Lengua y cultura náhuatl, hermanado con el Seminario de Cultura Náhuatl de la UNAM.

Miguel León-Portilla me encomendó la coordinación académica y la impartición del Seminario, el cual se efectuó primero con el maestro Juan Carlos Reyes en la hacienda de Nogueras, y luego en el

campus de Colima, con el maestro Víctor Gil Castañeda, el casi legendario maestro Moy.

Juan Carlos ya no está con nosotros, pero quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Moy su entusiasmo y dedicación en la organización del Seminario, a los Rectores de la Universidad su interés y su consideración benévola en el presupuesto, y a los directores y las directoras de la Facultad de Letras y Comunicación, el apoyo logístico que siempre nos brindaron para que este sueño, año con año, se hiciera realidad, sin nunca dejar de ser un sueño.

Hace 3 años, señor Rector, usted nos hizo el honor de presidir la celebración correspondiente a los primeros 25 años del Seminario, acto solemne si bien virtual, al que participó la doctora Elisa Speckman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Formaremos maestros para los próximos 25 años.

Distinción

Numerosas fueron y siguen siendo las actividades docentes del Seminario en cuanto a las culturas indígenas. El maestro Moy las resumió en 800 cuartillas. Quisiera tocar brevemente el tema de predilección del Seminario: las lenguas vernáculas de México hoy en peligro de extinción, y evocar la otredad epistémica que manifiestan, es decir una manera distinta se sentir, de pensar y de ser.

Entre las lenguas indígenas que se hablaban en Colima, antes del arribo de los españoles ahcan necih tlacah “gente nunca antes vista aquí”, prevalecía el náhuatl, la lengua que hablaron Nezahualcóyotl, Motecuhzoma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, aunque en una variante dialectal distinta. En 2001, tuve el privilegio de conversar en náhuatl con don Regino Castro de los Santos, residente de Xochitlán, último hablante de la variante dialectal de Colima, la cual se extinguió con él.

En Moctezuma y la Eneida Mexicana, Alfonso Reyes, afirmó que el espíritu de la “raza de ayer”, “amortajado su cuerpo en el sudario de sus lenguas”, mediante una aproximación poética se “alzaría de la tumba”. Efectuemos entonces esta aproximación.

Las lenguas contienen una lexía, una morfología, una sintaxis, así como giros frásticos que ponen de manifiesto este espíritu1 El célebre aforismo del filósofo alemán Johann Fichte: “La lengua de un pueblo es su alma” expresa, en forma algo hiperbólica pero profundamente veraz, la importancia que tiene una lengua en la vida de un individuo, de una colectividad y de una nación. Otro filósofo, Martín Heidegger a su vez escribió: “Soy lo que digo” y reiteró: “El lenguaje es la casa del ser”. En este mismo contexto, Ludwig Wittgenstein, declaraba: “Los límites de mi lengua son los límites de mi mundo” 2 Estos aforismos se aplican, sin duda, a las lenguas indígenas las cuales entrañan la razón de ser de los pueblos que las hablan y una parte importante de la identidad mexicana.

La conquista de México por los españoles despojó a los pueblos originarios de su mundo geopolítico y de gran parte de su mundo cultural, obligándolos

a refugiarse al amparo agreste de las montañas, a retraerse en su interioridad indómita, y a confinarse en un último reducto inexpugnable: su lengua materna. En lo que concierne al náhuatl, hoy todavía, 2 millones de indígenas mexicanos envuelven su individualidad en la cromática y sonora textura de su variante dialectal como en los pliegues de su vestimenta tradicional comunitaria.

Alfonso Reyes quien escuchó, un día, una conversación furtiva entre dos hablantes de náhuatl, sin entender lo que decían, dio una imagen verbal impactante de sus sonoridades:

“Óyense unos dulces chasquidos; fluyen las vocales, y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturía gustosa. Estas xés, esas tlés, esas chés que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel” (Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac, p.18).

Esta “suavidad” de la lengua náhuatl contribuyó a limar las asperezas del español ibérico en el español que se habla en México. En este mismo contexto del contacto entre el español y el náhuatl figuran los indigenismos que pululan en el español de México y representan, de alguna manera, una Reconquista cultural.

En un ámbito gastronómico, un español recién llegado a México se quedaría perplejo frente a un menú que propone:

Tamales de chipilín, nacatamales, pozole, chilaquiles, totopos, chilayo, escamole, guacamole, acociles, huatzontle, chacales, huauhtli, ayocotes, chayotes, capulines, chapulines, camotes, chumiles, cocoles con atolito, elotes con su chilito y cuitlacoches…

palabras tan sabrosas como sus referentes, pero cuya simple lectura le provocarían sin duda una indigestión léxica.

Este mismo español tendría dificultades para descifrar una frase como: “El achichincle de mi tocayo se llevó como itacate unos molotitos en un chiquihuite ”; o para pronunciarse en cuanto a aceptar o rechazar una invitación a un huateque , para “mover

el chiquihuite ” al son del tololoche

Más allá de estos indigenismos, subyace la cultura náhuatl, “amortajado su cuerpo en el sudario de su lengua” la cual sin duda revivirá.

Para terminar, quiero reiterar mi profundo agradecimiento por este nombramiento como “Maestro Universitario Distinguido” y añadir que, si bien he aportado algo, le debo mucho a la Universidad de Colima, en lo académico, por el intercambio constante de ideas con alumnos y colegas, pero también en lo personal ya que el apoyo y el afecto que me prodigaron en todo momento contribuyeron a hacer de mí lo que soy.

En un rubro afín a estas consideraciones ontológicas, le debo también la oportunidad de haber conocido a mi esposa, Helea Bernal Pelayo, periodista egresada de la Facultad de Letras y Comunicación, quien comparte mi pasión por las lenguas y las culturas indígenas de México, me apoya día con día en mi labor como investigador y como maestro, y me dio 3 hijos colimenses.

Muchas gracias

1 Johansson, Patrick, Los indigenismos en el español de México, México, Academia Mexicana de la Lengua, 2023, pp. 37-38.

2 Ibid.

* Discurso de agradecimiento leído en la ceremonia realizada en la Pinacoteca Universitaria, en el marco de la edición 26 de la Feria del Libro Universitario Altexto 2024.

SELCUN: 28 años promoviendo la lengua y cultura náhuatl en la UdeC

Víctor Gil Castañeda

El Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl (SELCUN) de la Universidad de Colima se fundó en 1996, en el último año del segundo periodo rectoral del licenciado Fernando Moreno Peña, quien dirigió los destinos de la UdeC de 1989 a 1997. Dos años antes, el 22 de septiembre de 1994, el Dr. Miguel León Portilla había recibido, por parte de la Universidad, el prestigiado Doctorado Honoris Causa en el Paraninfo Universitario.

Fue el 18 de marzo de 1996 cuando se firmaron los convenios entre la UdeC y la UNAM para iniciar los trabajos de este reconocido Seminario. Por parte de la UNAM, el Seminario recibió el apoyo administrativo y académico del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), en aquel tiempo bajo la dirección del Dr. Miguel León Portilla, quien escribió un artículo elogioso de este momento en el volumen No.26 de la Revista Estudios de Cultura Náhuatl, editada por el IIH de la UNAM.1

Creación de un Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl en la Universidad de Colima

Miguel León-Portilla

Buena noticia es la que podemos dar acerca de la reciente creación de un Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl, vinculado al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El 18 de marzo de este año, con asistencia del Rector de la Universidad de Colima, Fernando Moreno Peña, y de los Doctores Miguel León-Portilla y Patrick Johansson Keraudren, así como del Maestro Juan Carlos Reyes Garza, éste último de la Universidad de Colima, se hizo la instalación formal de este Seminario en el Centro Cultural Nogueras, en la ciudad de Comala, donde la Universidad de Colima ha reunido a varios de sus núcleos de investigación en el área de Humanidades.

El Seminario, que comenzará a funcionar en Colima bajo la dirección de Miguel León-Portilla, y la coordinación de Patrick Johansson, estará en permanente relación con el que desde hace muchos años existe en la UNAM. En él se estudiarán la lengua náhuatl, así como las fuentes históricas y literarias de los pueblos que la han tenido y tienen como suya.

En el Seminario participarán lingüistas, historiadores, antropólogos, etnólogos y en general investigadores interesados, tanto en el aprendizaje del náhuatl como en el conocimiento de la rica cultura prehispánica y colonial, así como de sus manifestaciones contemporáneas.

El Seminario se desarrollará a lo largo del año en sesiones quincenales. Atenderá, asimismo, en forma de módulos temáticos, a los siguientes temas: “De la oralidad a la luminosa prisión del alfabeto”, que abarcará, entre otras cosas, la problemática y forma de recopilación de textos a partir de la tradición oral y los códices pictográficos, a cargo del Doctor Patrick Johansson. En otro módulo se estudiarán las fuentes en español, por la Doctora Pilar Máynez. Se concentrará ella sobre todo en el estudio de las obras de Fray Diego Durán, Fray Toribio de Benavente Motolinía y Fray Bernardino de Sahagún. A su vez, las fuentes en náhuatl estarán a cargo del Maestro Federico Navarrete, en particular las del cronista Cristóbal del Castillo, el Códice Chimal Popoca y otros manuscritos.

El ya citado Doctor Patrick Johansson dirigirá su atención en otro módulo en lo concerniente a los códices pictográficos como: el Códice Xólotl y el Tonalámatl de los Pochtecas. Finalmente, corresponderá al Maestro Librado Silva Galeana ocuparse de los cantares en náhuatl.

Distinción

Para ingresar al Seminario se requiere el grado de Licenciado y se recomienda tener conocimientos básicos de náhuatl. Para informes e inscripciones, ponerse en contacto con la Dirección General de Culturas Populares de la Universidad de Colima. Teléfono (331) 26869 y fax (331) 43381 ó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Teléfono (5) 5650070.

Felicitándonos por la creación de este Seminario, haremos ahora referencia a las aportaciones que se incluyen en este volumen de Estudios de Cultura Náhuatl. Estas pueden distribuirse en función de varios temas. Hay unas que versan sobre algunos aspectos del pasado prehispánico. Otras se refieren, en una gama de situaciones, bien sea a producciones o aconteceres dentro del periodo novohispano. También se reúnen aquí otras que hablan de la presencia de los pueblos nahuas contemporáneos. Finalmente, las hay de lingüística y bibliografía en relación con el náhuatl, además de varias reseñas sobre obras de particular interés.

Se sitúan en el primer género temas tan atrayentes como: la significación del género en la cosmovisión y mitos nahuas; el análisis de un canto; himnos sacros recogidos por Bernardino de Sahagún para las primicias del pulque nuevo; el descenso al inframundo en la Ciudad de los Dioses; qué se pensaba en Mesoamérica acerca de la mujer. Y de temas arqueológicos: la pluralidad y significaciones de dos esculturas de dioses de la muerte halladas en el recinto sagrado de México-Tenochtitlán. Dos manuscritos nahuas de la temprana época colonial atraen la atención de otros tantos investigadores que nos ofrecen aquí los frutos de su trabajo. Uno es el Códice Panel de Chiepetlan que habla de migraciones nahuas en lo que hoy es el Estado de Guerrero. El otro es el Libellus de Medicinalius Indorum Herbis, es decir, el Códice Badiano que incluye remedios para algo que a muchos sigue afligiendo: las alteraciones del sueño.

La cosmovisión indígena, interpretada de modos diferentes por el franciscano Sahagún y el dominico Durán, es asunto que ha de situarse en este contexto. Y también la problemática de las preguntas y respuestas en el proceso de pesquisas que llevó a cabo Sahagún. En búsqueda de la significación que pudo tener el teatro misional para los pueblos nahuas. En otro estudio se plantea esta pregunta: ¿llegaron ellos a sentirse insertos en la Historia Sagrada? Contribución que también se abre a ulteriores formas de indagación es la publicación de un sermón en náhuatl del bien conocido jesuita Juan de Tovar. Una última contribución en este campo, es la que versa sobre la denuncia ante la Inquisición nada menos que de un Arte de la Lengua Mexicana escrito en Milpa Alta.

Los pueblos nahuas contemporáneos se tornan presentes en el estudio sobre el espacio ritual y en particular las palabras de un rito funerario entre los mexicaneros contemporáneos del sur del Estado de Durango. Afin a dicha aportación es la que trata del trabajo de los muertos en la Sierra de Guerrero. Tema un tanto diferente es el de la reseña de la ceremonia en que un escritor, nahuatlato muy distinguido, Librado Silva Galeana, recibió el Premio Nezahualcóyotl 1995. Las palabras que éste pronunció y otras que allí se oyeron, también en náhuatl, son aquí objeto de transcripción.

De tema lingüístico es una aportación de etimologías yuto-aztecas, al igual que otra en que se compara el arte retórico del México de ayer y hoy en las adivinanzas nahuas. De materia bibliográfica es la descripción de impresos y manuscritos en lenguas indígenas en la que fue biblioteca del Convento de San Francisco de México. A esto sigue la tradicional noticia sobre algunas publicaciones sobre lengua y literaturas nahuas que, desde hace más de diez años, se publican en esta revista. De las reseñas propiamente dichas sólo cabe añadir que tratan de libros que mucho conciernen a los nahuatlatos y a los estudiosos de esta cultura que por muchos siglos y hasta el presente, a pesar de tantas agresiones, perdura en Mesoamérica.

Por parte de la Universidad de Colima, los encargados de la conducción y administración del Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl fueron la Facultad de Letras y Comunicación (Falcom), el Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Colima (Cedeluc), así como el Museo Universitario de las Culturas Populares “María Teresa Pomar”. Por parte de la UNAM, la organización recayó en el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), así como en la Facultad de Filosofía y Letras. Aunque también se deben mencionar los colaboradores de áreas comunes como el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El Maestro Juan Carlos Reyes Garza fue el primer coordinador académico del Seminario, para la UdeC. En esa época él se desempeñaba como catedrático de la Falcom y director del Museo de las Culturas Populares el cual, posteriormente, cambiaría su nombre a Museo Universitario de las Artes Populares (MUAP) “María Teresa Pomar”. El Doctor Patrick Johansson Keraudren fue el primer coordinador académico del Seminario para la UNAM. En esa época se desempeñaba como catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras, así como investigador del IIH.

Como resultado de este convenio interacadémico, la UdeC fortaleció su proyecto para construir, posteriormente, el Museo Universitario de Arqueología (MUA) en el puerto de Manzanillo. El MUA fue inaugurado en septiembre del año 1996. La museografía de este recinto fue elaborada por el equipo de colaboradores del Dr. Miguel León Portilla. El supervisor de las fichas y los catálogos fue el Dr. Patrick Johansson Keraudren, junto con otros reconocidos arqueólogos del INAH, que también han impartido clases en el Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl. El primer director del Museo Universitario de Arqueología fue el Licenciado Froylán Ramos Pérez, fundador e instructor del Ballet Folklórico de la UdeC, así como egresado de la Falcom. En el primer aniversario del MUA su director entregó un vistoso reconocimiento al Dr. Patrick Johansson por haber participado en sus actividades culturales con la exposición denominada: Pintar la palabra, hablar a los ojos. Una exposición de facsímiles de códices nahuas que por primera vez mostraron a la sociedad colimense la riqueza del México prehispánico a través de sus pinturas. En un boletín de prensa de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional de la UdeC se dijo:

El 27 septiembre de 1996 la Universidad de Colima inauguró el Museo Universitario de Arqueología en el municipio de Manzanillo, con la misión fundamental de difundir y promover la cultura e historia de los pueblos del México prehispánico, con énfasis en la región Occidente, que permitieran a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto contar con los elementos necesarios para defender y rescatar nuestros valores e identidad nacional. Además de albergar un importante

acervo de piezas arqueológicas, el museo apoyaba sus actividades en la realización de visitas guiadas, cursos, investigaciones, talleres, ciclos, conferencias y exposiciones temporales, acciones que venían convirtiendo al recinto en el principal centro de difusión cultural del puerto.2

Los 5 primeros años del SELCUN (1996-2000) fueron coordinados por el Maestro Juan Carlos Reyes Garza y el Dr. Patrick Johansson Keraudren. Tuvieron en sus inicios 3 sedes académicas. La primera fue el Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo, ubicado en la comunidad de Nogueras, municipio de Comala. La segunda sede fue la Pinacoteca Universitaria “Alfonso Michel”, en el primer cuadro de la ciudad de Colima. La tercera sede temporal fue el Museo Regional de Historia de Colima, ubicado también en pleno centro de la ciudad.

Desde el periodo 2000 al 2022, los cursos fueron coordinados por su servidor, el Maestro Víctor Gil Castañeda (Apoyo Técnico del SELCUN desde la Falcom y Cedeluc) y el Dr. Patrick Johansson Keraudren (Coordinador Académico del SELCUN para la UNAM). Las instalaciones utilizadas desde entonces para la impartición de sus cursos han sido proporcionadas por la Facultad de Letras y Comunicación, ya sea la Sala de Usos Múltiples 1 (en su edificio Central) o bien, en el segundo piso del Cedeluc, específicamente en el Aula 3 de la Licenciatura en Periodismo.

En los años 2023 y 2024 el Seminario ha tenido el Apoyo Técnico de la Licenciada en Lingüística y Maestra Tonantzin Medina García.

Los fundadores

Dr. Miguel León Portilla: Tiene una sólida trayectoria como investigador y divulgador de la cultura indígena mexicana. Nació en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 1926. Murió el 1 de octubre de 2019. Fue un antropólogo e historiador mexicano, principal experto en materia del pensamiento y la literatura náhuatl. Desde 1988 era investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió la Medalla “Belisario Domínguez” en 1995, y desde el 23 de marzo de 1971 fue miembro de El Colegio Nacional, institución para cuyo ingreso presentó la ponencia: “La historia y los historiadores en el México antiguo”. Fue recibido con un discurso del escritor Agustín Yáñez.3

Su tesis doctoral La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, fue escrita en 1956 bajo la orientación de un notable hablante de náhuatl, el Padre Ángel María Garibay Kintana. También logró reconocimiento a través de la traducción, interpretación y publicación de varias recopilaciones de obras en náhuatl. Miguel León Portilla ha encabezado un movimiento para entender y revaluar la literatura náhuatl, no sólo de la era precolombina, sino también la actual, ya que el náhuatl sigue siendo la lengua materna de 1.5 millones de personas. Ha contribuido a establecer la educación bilingüe rural en México.

También ha contribuido a descubrir las obras de Fray Bernardino de Sahagún, fuente primaria sobre la civilización azteca, a quien polémicamente declaró primer antropólogo de los nahuas.

Bernardino de Sahagún registró el conocimiento de los sabios nahuas (tlamatinimes) en lengua vernácula. A solicitud de las autoridades españolas, escribió en castellano una versión de dicho conocimiento en su Historia general de las cosas de la Nueva España, pero su obra original El Códice Florentino, nunca se publicó. Antes de Miguel León Portilla, el códice había sido traducido sólo una vez, al alemán, y aún esa versión era incompleta. En noviembre de 1998, la Asociación Juchimanes de Plata, A.C. le otorgó el “Premio Juchimán de Plata” a través de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Como historiador, Miguel León Portilla nos brinda una comprensión de la figura de Tlacaélel. Originalmente nombre turbio en algunas crónicas, pero hoy se ve a Tlacaélel como arquitecto del Imperio Azteca. Su discípulo más destacado es el mexicano-francés Patrick Johansson Keraudren, autor del volumen La palabra de los aztecas.

Ha escrito más de 150 artículos, con arbitraje y de divulgación, para diferentes instituciones nacionales y extranjeras. Ha editado más de 50 libros con la temática indigenista, entre los que se encuentran: La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes (1956), Siete ensayos sobre cultura náhuatl (1958), Visión de los vencidos (1959), Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares (1961), El reverso de la conquista. Relaciones aztecas, mayas e incas (1964), Tiempo y realidad en el pensamiento maya (1968), México-Tenochtitlán, su espacio y tiempos sagrados (1979), La multilingüe toponimia de México: sus estratos milenarios (1979), Hernán Cortés y la Mar del Sur (1985), Cartografía y crónicas de la Antigua California (1989), Quince poetas del mundo náhuatl (1993), Francisco Tenamaztle (1995), Bernardino de Sahagún. Pionero de la antropología (1999) y La flecha en el blanco (1996).

Juan Carlos Reyes Garza: Nació el 13 de octubre de 1948 en Tapachula, Chiapas. Murió en junio del 2012 en la ciudad de Colima. Cursó la carrera de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura de la SEP-INBA. En la UdeC hizo la Maestría en Historia Regional. Radica en Colima desde la década de los setenta. Fue director y fundador del actual Museo Universitario de las Artes Populares (MUAP) María Teresa Pomar, así como catedrático en la Facultad de Letras y Comunicación. También fue director del Museo de las Culturas de Occidente María Ahumada de Gómez.4

Es un reconocido investigador de temas históricos, literarios, cultura popular y arqueológicos. Sobresale también como pintor y grabador, ya que ilustró muchos cuadernos de poesía y folletos literarios. Ha montado numerosas exposiciones en la república mexicana. Fue coordinador editorial de la Revista Amellali, director del Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Colimense de Cultura, así como Secretario Técnico de Arte y Humanidades, en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima. Fue miembro fundador y colaborador del suplemento cultural Cartapacios, del periódico Ecos de la Costa

Entre sus libros publicados, como autor y colaborador, se mencionan: Las salinas de Cuyutlán. Villa de Colima vs Brizuela (1985), Apuntes de Cuyutlán (1985), Reporte sobre Manzanillo:1882 (1985), Los años de crisis de hace cien años

(1988), Ticus. Diccionario de colimotismos (1989), Bueno como el pan. La panadería tradicional colimense (1989), Cuyutlán, una laguna con historia (1990), El Santo Oficio de la Inquisición en Colima. Tres documentos del siglo XVIII (coordinador de la antología/1993), El crecimiento de las ciudades Noroccidentales (colaborador/1994), Un martes en Rancho de Villa (1995), La antigua provincia de Colima. Siglos XVI al XVIII (1995), Al pie del volcán. Los indios de Colima en el Virreinato (2000), Por mandato de su Majestad. Inventario de bienes de autoridades de Colima en 1622 (2000), Signos de escribanos públicos en Colima. Siglos XVI-XVIII (2001), Documentos relativos a la fábrica de la Iglesia Parroquial de la Villa de Colima y su custodia y tabernáculo de la capilla del Convento de Nuestra Señora de la Merced. Siglo XVII (año 2001), Documento curioso e interesante para la historia de Colima encontrado en el Archivo del Ayuntamiento de la misma ciudad. Vecinos y pueblos de Colima en 1532 (2003), Índice bibliográfico sobre artesanías (2004), La sal de Colima (2005), Cuentos del viejo perro colorado. Tlapalli-izcuintli (2004), Juan de Arrué. Maestro pintor: 1564-1637 (2005), Colima. El mundo en un confeti (2009), Almanaque colimense. Fiestas, ferias y festivales culturales (2010).

Patrick Johansson Keraudren: Cursó el Doctorado en Letras Mesoamericanas por la Universidad de La Sorbona (París, Francia). Actualmente trabaja como PTC-Investigador, titular “C”, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 3. Imparte la cátedra de “Literatura Náhuatl” en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro de la Real Academia Española de la Lengua, así como de la Academia Mexicana de la Lengua. Desde 1996 se desempeña como Coordinador Académico, para la UNAM, del Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl que se ofrece en la Universidad de Colima, a través de su Facultad de Letras y Comunicación, así como el Centro de Estudios Literarios. Es profesor visitante de la Universidad de las Américas en su sede de Cholula, así como del Instituto Mexicano de Tanatología. Ha sido invitado, como profesor visitante, a las universidades de: París-Sorbona, Toulouse-le Mirail, Boulogne y Reims.5

Entre sus textos publicados destacan: Festejos, ritos propiciatorios y rituales precolombinos (1992), Ahnelhuayoxóchitl. Flor sin raíz (1993), Ángel María Garibay. La rueda y el río (en colaboración con Miguel León-Portilla/1993), La palabra de los Aztecas (1993), Voces distantes de los Aztecas (1994), Tlalocan. Revista de fuentes para el conocimiento de las culturas de México (1997), Ritos mortuorios nahuas precolombinos (1998), Estudios de cultura náhuatl. La historia general de Sahagún (1999), La palabra, la imagen y el manuscrito. Lecturas indígenas de un texto pictórico en el siglo XVI (2004), Machiotlahtolli. Dichos y refranes de los antiguos nahuas (2004), Zazanilli. Acertijos y adivinanzas de los antiguos nahuas (2004), Xochimiquiztli. La muerte florida I y II (2005), In oc ticchíah in Godot, traducción del francés y náhuatl, a la obra teatral: Esperando a Godot, de Samuel Beckett (2007), Tira de peregrinación (Códice Boturini). La saga del pueblo mexica. De Aztlán a la Cuenca de México (2008).

En el año 2002 fue becado por el Conacyt para realizar un estudio relacionado con la presencia de Quetzalcóatl en el

centro ceremonial “La Campana” del estado de Colima. Ha publicado numerosos libros, monografías, artículos arbitrados y de divulgación, que hablan de la literatura prehispánica, la cultura náhuatl y la cognición indígena.

Recibió un reconocimiento internacional por parte del British Museum de Londres, Inglaterra, debido a su magistral dominio de la lengua náhuatl, tanto para hablarla o traducirla a diversos idiomas: inglés, alemán y francés. Recibió los premios: “Tepuztlahcuilolli” (1994), “Juchimán de Plata” (1998) y “CANIEM” (2003). Ha ganado las cátedras: “Estudios Mexicanos” (2002), por la Universidad de Toulouse Le-Mirail; “Miguel LeónPortilla” (2004 y 2005), por la UNAM; “Alfonso Reyes” (2006), por la Sorbona de París.

Temas clave del SELCUN

Algunos temas estudiados en el Seminario fueron “Fuentes informativas en lengua española. Los Cronistas de Indias”; “Las fuentes informativas en lengua náhuatl”; “Cuecuechcuícatl, Miccacuícatl: cantos eróticos y cantos mortuorios de los antiguos nahuas”; “Machiotlahtolli, zazanilli, nahuallahtolli: palabra-modelo, palabra-enigma y palabra-nocturna”; “El tiempo, los astros y los calendarios prehispánicos”; “La memoria tejida indígena”; “Comida y vida cotidiana en el mundo náhuatl prehispánico”; “Los juegos prehispánicos”; “La comunicación mediante imágenes en las culturas antiguas. Un estudio comparativo”; “Códices de Huxotzingo”; “La imagen como documento. Los códices del México antiguo y novohispano”; “La influencia del alfabeto sobre los tlahcuilos indígenas en México, durante el siglo XVI”; “Los manuscritos: su historia”; “Ritos propiciatorios del mundo náhuatl”; “Cantos del mundo náhuatl”; “Gramática y traducción de la lengua náhuatl”; “Refranes y dichos en el antiguo mundo náhuatl”; “Del amanecer de Anáhuac al ocaso de la Nueva España”; “Los indígenas en el México Independiente”; “Literaturas indígenas contemporáneas”; “La muerte en el mundo náhuatl prehispánico”; “Literatura maya prehispánica y cultura náhuatl”; “Pueblos nahuablantes de Colima en el siglo XVI”.

Aportaciones

Con la participación del equipo de instructores del IIH de la UNAM,

así como diversos arqueólogos del INAH, se generó el proyecto y la construcción del Museo Universitario de Arqueología, ubicado en el puerto de Manzanillo. Igualmente, se han presentado numerosos libros de sus maestros y alumnos. Se han organizado 16 ciclos de conferencias didácticas de literatura. Se han editado varios textos de divulgación, charlas de fomento a la lectura, ciclos de cine y literatura indígena. Ex alumnos e instructores de este Seminario brindaron asesorías de las primeras coreografías del Ballet Folklórico de la UdeC (Perro de Fuego y Guerreros del Sol), además de apoyar diversas materias del nivel licenciatura y posgrado.

El Programa Educativo denominado Licenciatura en Letras Hispanoamericanas, recibe aportaciones del Seminario para las asignaturas siguientes: “Historia del Arte”, “Literatura Prehispánica”, “Literatura Novohispana” y “Estudios Culturales”. El Programa Educativo denominado Maestría en Literatura Hispanoamericana (1994-2014) recibió apoyos para las materias: “Literatura Hispanoamericana Colonial”, “Crítica e Investigación en Teatro”. Varios instructores del Seminario han participado en la Semana Falcom con charlas, presentaciones de libros y talleres.

1 Véase Estudios de Cultura Náhuatl, No.26, 1996, 484 pp. en la página electrónica: https://www historicas unam mx/publicaciones/ revistas/nahuatl/pdf/ecn26/ecn026 html

2 Véase la página electrónica: https://portal ucol mx/content/ micrositios/186/file/poa/poa2013/archivos/Direccion de Museos y Galerias/

3 Véase las páginas electrónicas: http://ciencia.unam.mx/leer/905/ miguel-leon-portilla-defensor-del-patrimonio-indigena-y-cultural-demexico y http://ciencia unam mx/leer/911/miguel-leon-portilla-porsiempre

4 Véase Enciclopedia de la Literatura en México. Página electrónica: http://www elem mx/autor/datos/105827

5 Véase las páginas electrónicas: https://www historicas unam mx/ investigacion/investigadores/johansson html y https://dgapa unam mx/index.php/semblanzas-anio-pun-2015/2020-pun3poaMuseoUniv ersitariodeArqueologiadeManzanillo.pdf

Obras de Patrick Johansson

Rubén Macías

Rubén Macías. Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1982. Cursó la carrera de Letras Hispano-Mexicanas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) como oyente. Es fundador del colectivo José Revueltas, Ciudad Juárez, y ha publicado los libros de poesía; Vagabundo, 2022(Otra editorial del Colectivo José Revueltas,) los perros de nadie, 20016 (Otra editorial del Colectivo José Revueltas,) en algún muelle, 2016 (Otra editorial del Colectivo José Revueltas,) Anuario de poesía (FCE, 2006), Alforja (2007), Periódico de poesía (UNAM, 2007)

1

nunca he podido decir la verdad ni he votado por un candidato siempre he mentido desde la poesía para eso ya es bastante alguna gente sale a votar cada determinado tiempo yo escribo por ejemplo poemas todo el año a veces pienso en el amor o en los botes de basura luego quemo una a una las boletas electorales me robo una o dos cervezas de la mesa contraria tiro los viejos libros de Bukowsky pego los poemas de Neruda en las revistas de pornografía creerse un poeta maldito no es fácil siempre habrá otro poeta que te rete a golpes pero nadie te seguirá a prenderle fuego al canal de televisión ni al periódico local todos te pedirán una cerveza para festejar tus poemas

2

¿tendrá sentido la vida? el asco proviene de la rabia cuánta pólvora barrida por la gente cuántas bombas ese filo de encontrar deshebrando el metal en cada golpe esto es una guerra biológica no leo periódicos detesto a los militares policías a la gente que aplaude al sistema político somos un choque de automóviles ¿Escuchas la muerte?

no abras la puerta afuera la guerra biológica es interminable

3 pienso cambiar el color de mis ojos ya no embriagarme de tantos lugares desconocidos ponerme los viejos lentes de leer escribir una carta vacare vagamundo vagabundo hijo negado que hoy sea menos el dolor

4 los sicarios abren fuego en una mesa lejana en el nombre del padre él hunde su pan en el café intenta olvidar sus pastillas

Santa María madre de Dios

la gente se educa en el televisor ve sus miedos y no piensa en un psiquiatra santificado sea tu nombre olvida los autocines esa herida donde todo va cambiando

*Poemas tomados de vocesdelextremopoesia.blogspot.com

ruega por nosotros quítame del lugar donde arden los camiones de transporte público de la morgue y fiscalía en nombre del padre y del hijo no olvides esa mujer que quiere volver a casa aleja de mí esa muerte mezcla el té con miel y sangre como al principio del universo

5

Esos zapatos no cuestan ese dinero ni en el infierno llega una persona y me dice usted es el escritor

¿por qué vende zapatos?

Jaime Sabines vendía telas

Roberto Bolaño vendió marihuana para financiar su revista otros en el poder venden su culo otros más no trabajan yo soy un vendedor de zapatos honesto nunca pero nunca he vendido un zapato que no le quede a su comprador

Arthur Rimbaud traficante de armas y le cortaron una pierna él era el mejor de todos