Cultura

Dr. Manuel Sánchez Salorio

En su artículo Historia de la Medicina, el doctor Stern habla del fenecido doctor Sánchez Salorio, a quien conoció e invitó al país para dictar unas conferencias. P.2

Papilín en la memoria, tercera parte

Monseñor de la Rosa y Carpio concluye su artículo en el que recuerda el nacimiento del seminarista José Ramón Peña, mártir del régimen de Trujillo. P.9

Wilkins Terrero, artista plástico

El también muralista habla de su trayectoria profesional y de su maestro Jorge Checo Blanco, al que considera su guía para impulsar su carrera. P.10

Flint, a las sombras del general, pero a caballo

Samuel había estado en la RD después de las guerras restauradoras en 1873

JOSÉ MERCADER

666mercader@gmail.com

Grover Flint era muy joven cuando en 1896 llegó a Cuba como reportero del New York Journal, un periódico tan importante que se transformó en el gigante de todos en Los Estados Unidos: The New York Times. Cisneros era el presidente cubano en la manigua mientras que Benjamin Harrison se ocupa de grabar su voz en uno de los primeros gramófonos de Edison en los Estados Unidos.

Todavía quedaba mucho humo de los escombros del desastre de la Guerra de Secesión, sogas en árboles como testimonios de la crueldad racista que desacataba la abolición que Lincoln declaró veinte y pico de años atrás. Ahora, con Grover Cleveland como presidente, aunque menos conocido que el famoso pitcher de igual nombre de las filas de Philadelphia, el país buscaba la estabilidad que Flint no halló.

Quizás porque el padre de Grover Flint era militar o justamente por eso es que se fue lo más lejos posible, a las sierras de oriente para unirse a Máximo Gómez.

Allá llegó con una valentía poco común y una cara de pelotero americano, aunque no “macaba chicle” porque todavía no se había inventado tan importante distintivo de su gentilicio. Como única arma, una libreta, una pluma y un potecito de tinta china que perdería en uno de esos enfrentamientos, a tiro limpio, contra los españoles. l

Grover Flint. POR MERCADER

CONTINÚA EN LA PÁGINA 3

elCaribe, SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

historia de la medicina

Dr. Manuel Sánchez Salorio

salón de la fauna

chillerato? El bachillerato (1940 – 1946) lo cursé en el colegio de ruña. Desde la perspectiva actual lo veo como un colegio sin grandes

cer. Fue además un humanista, un erudito y un intelectual. Sus artículos en la prensa gallega son exquisitos y profundos. Su legado es enorme en el campo de la oftalmología gallega y en la formación de médicos y profesionales. Fallecido a los 93 años de edad su dilatada vida y aportes son extraordinarios. He querido transcribir para ustedes, apreciados lectores, extractos de una entrevista que concedió a El Diario de Galicia en 2012 y que relatan su vida en sus propias palabras. A la pregunta de dónde nació, esta fue su respuesta: Nací, mejor sería decir me nacieron en La Coruña el 22 de enero de1930. Mi padre Manuel Sánchez Mosquera fue oftalmólogo con ejercicio profesional exitoso en La Coruña. Los Mosquera provenían de Sarandones, de los Encrobas y del Valle de Barcia pero cuando yo nací poca huella quedaba ya de la Galicia profunda. No tenían tierras ni hablaban gallego. Eran urbanitas de la calle de San Andrés. Mesocracia emergente gracias al esfuerzo y el acceso a las profesiones liberales.

¿Sus primeros estudios? Sobre las cosas que nos enseñaban y como nos las enseñaban sólo recuerdo con absoluta nitidez una escena: la que componíamos cuando ante un gran mapa de España aprendíamos recitando en voz alta los nombres de los grandes ríos y sus principales afluentes. Aprender mirando y cantando todos juntos me parece un método genial. Muchos años más tarde pedagogos pseudo-progresistas desacreditaron cualquier aprendizaje basado en la

suitas de Vigo. El ambiente era siones – y el nivel de la docencia más que aceptable. Aunque era un colegio religioso y mi época coincidió con lo que dió en llamarse nacional catolicismo, la religión nunca fue utilizada compulsivamente. Ni hacíamos ejercicios espirituales ni la culpa y la condenación eterna fueron temas a los que los maristas dedicasen especial atención.

¿En qué universidades se formó? Fundamentalmente en la Universidad de Santiago de Compostela en cuya Facultad de Medicina salvo bedel y decano fui todo lo que se podía ser: alumno, secretario y vicedecano… Recién licenciado pasé un año en Alemania en la Augenklinick de Bonn. Esa fue una experiencia dura: en las ciudades todavía había grandes espacios en los que se acumulaban las ruinas provocadas por los bombardeos pero ya funcionaban las universidades y los hospitales. Yo vivía de una beca que lo más que me permitía era comer en la mensa de la universidad en que sólo lo hacían japoneses. Pero yo, como tantos españoles de la época, tenía mitificado el “Germania docet” y estaba viviéndolo. Y aún había otra cosa bien excitante: el idioma. Heidegger ha escrito que sólo se puede pensar en alemán.

Escribía bajo los seudónimos de Procopio o Doktor pseudonimus. Fundador de la Escuela Gallega de oftalmología y catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Recordaremos y mantendremos viva la memoria de este gallego universal, culto y oftalmólogo humanista. l DR. HERBERT STERN

Bobolé

(DÉCIMA CIBAEÑA)

Agarrán a Bobolé

Puallá, lejo en la frontera Éi va preso aunque no quiera

A caballo o en cienpié

Yo no lo vi, ni uté

Pero dice que etá sano Goido como um marrano

Y dipueto a declarai

A Miriam en su lugai Poi si se le va la mano.

Bobolé ya confesó

Que en la Frontera hay mafia No e pejecito o tilapia Son pejezote, eplicó “Mucho jefe tengo yo Pa cobrai poi cada cruce Sea ocuridá o en luce Pero cigarrillo e lo mio Ei cruce pa mi ej un lio Cuaiquiera se va de bruce”.

l JOSÉ MERCADER

2 Cultura elCaribe, SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

Testimonio de vivencias del ejército mambí

Después de un largo recorrido por caminos de herradura, logró llegar al campamento del General banilejo con quien compartió todo, desde las comidas, sombras de algún refugio fugaz y los ataques y huidas de los soldados invasores.

Flint tenía por costumbre dibujarlo todo, escribirlo todo, con lo que dejó un tremendo testimonio de las vivencias cotidianas del ejercito mambí que nos pueden ser más útiles que muchas de las biografías grandilocuentes que de él se hicieron como si fuera un dios.

Tampoco quiere decir que todo lo que escribió Flint era cierto.

Parecía que le seguía las huellas a Samuel Hazard, otro que deambuló, antes de la guerra del 68, anotando y captando con su pluma, paisajes que ellos nunca habían visto.

Samuel había estado en la República Dominicana después de las guerras restauradoras (1873) donde conoció las poco agradables anécdotas del famoso Buceta en sus encuentros con los habitantes de Santiago.

Buceta era un bachillercito en crueldad comparado con Valeriano Weyler a quien enfrentó el propio Flint cabalgando con Gómez. Y así tituló el libro que en esa experiencia vivió: “Marching with Gómez”.

Lo que constituye un verdadero misterio, es saber cómo se construye el patriotismo en un extranjero. ¿Qué motivos profundos llevan a Flint a arriesgar su vida participando en un conflicto que le es completamente ajeno? Pero también uno podría preguntarse, ¿qué empujó al propio Gómez a engancharse en las tropas españolas y combatir, junto a Santana, a los restauradores? ¿Qué hacía Gómez, el dominicano, en las tropas mambisas? ¿Borrar su sentimiento de culpa? No hay otra respuesta más lógica que en cualquiera de los casos se trataba de un gran sentido de justicia y, claro, otras pendejadas de la psiquis humana que ni la Biblia ha podido descifrar.

Cuando un soldado lucha en otras tierras hace suya las causas de justicia de la

Barbarie

Buceta era un bachillercito en crueldad comparado con Valeriano Weyler, a quien enfrentó el propio Flint cabalgando con Gómez”.

humanidad sin frontera como lo hizo Henry Reeve quien hoy identifica con su nombre las brigadas internacionalistas de médicos cubanos en el mundo, así como los soldados Frederick Funston, Thomas Jordan y Winchester Dana.

Flint, en su paso por los campos cubanos vio tantas casas destruidas, quemadas, tantos campesinos maltratados, tanta crueldad hacia los negros que era muy difícil asumir el papel de corresponsal pasivo y no unirse a los mambises para detener esos abusos e intentar, a cualquier precio, sacar los españoles.

Grover Flint no solo presenció de cerca la destreza con la que el General atacaba, se defendía, se retiraba y volvía

una y otra vez incansable, él conoció la dignidad, los principios, la nobleza y la moralidad de aquel pequeño combatiente. Fue, en más de una ocasión, testigo de las arengas a sus soldados, de su repudio a los cobardes y su admiración a los patriotas. La disciplina rígida de su mando era implacable contra los traidores y ladrones. En una ocasión que los soldados españoles, de un pueblo ocupado, se rindieron, nadie se atrevió a tocarlos. Sus armas, eso sí, y sus bienes desde botas y monturas, fueron repartidas entre muchos que peleaban con palos y andaban descalzos. ¡Eso es ser un militar decente!

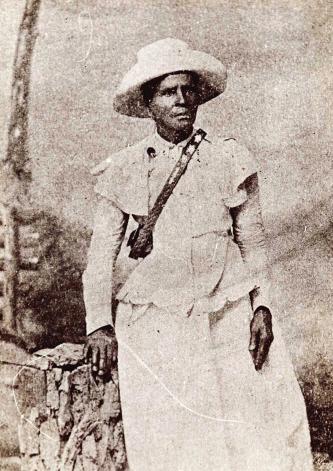

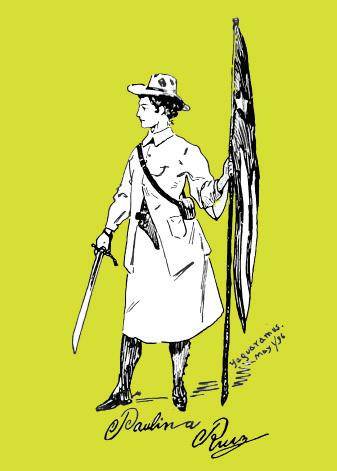

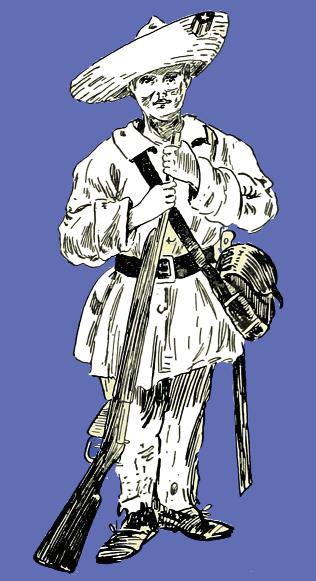

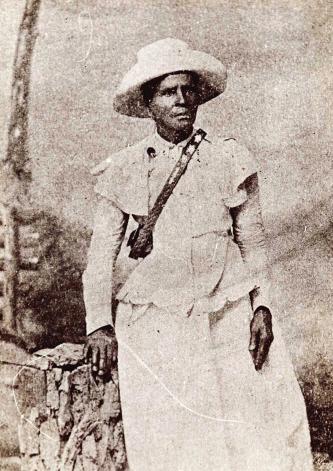

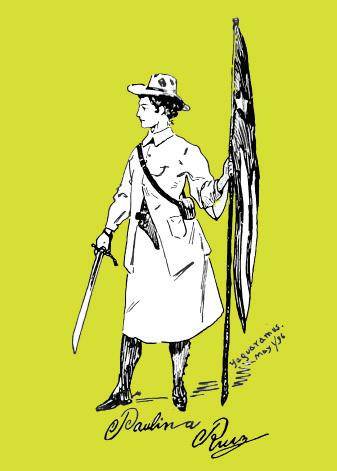

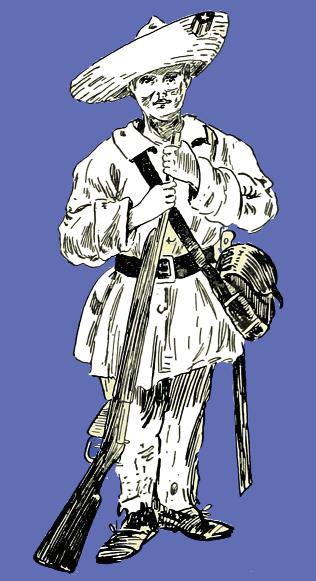

Su pluma inmortalizó al Estado Mayor y a otros personajes pintorescos que él dibujaba por placer. Dibujó a Paulina Ruiz “la comandanta”, más guapa que una ciguapa; a “Paco” el niño de once años que se alzó porque era más seguro en el campamento que en su bohío; a Eusebio y Alfredo, dos asistentes que le ayudaron con sus cosas; al Dr. Hernández que le ganó a Gómez una discusión “jurídica” en un juicio marcial; a Rosa, curandera experta que conocía todas las yerbas habidas y por haber; a Morón el cocinero. Dibujó también casas, ermitas, animales, una volanta en su garaje de casa campestre.

Flint no fue de esos extranjeros, como Arthur Burks, que vinieron a joder y a burlarse de la pobreza, negritud y otras vainas que ellos consideran “folklóricas”. Él hizo suyo el destino de los visitados sin tener ni siquiera un velón en aquel entierro.

Los dibujos más importantes y que seguro él envió al periódico o al Weekly Harper’s, fueron los que hizo de Gómez. En uno aparece sentado en su hamaca y luego una secuencia, como dibujo animado, en la que él arenga a su tropa posiblemente sobre las tácticas de su próxima carga al machete.

Regresó Flint a su casa con una vejez prematura tan pesada como el viejo máuser, cansado y enfermo. Lo esperaba su esposa Maud con una tarta de manzana junto a sus hijos Susan y Covier, que llevaba el nombre de su abuelo, el General Covier Flint. l

3 Cultura

elCaribe, SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

Weyler, caricatura de la época. F. E. Libro de Flint. F. E. Rosa la Bayamesa. FUENTE EXTERNA Paulina Ruiz. F. E.

Máximo Gómez Báez. POR MERCADER Paco por Flint. F. E.

<VIENE DE LA PORTADA

El principio del fin

suerte para la bestia y toda la mala suerte para los revolucionarios. Añádase a lo anterior el hecho de que los servicios de inteligencia de la tiranía conocían los planes del Frente Interno en Santo Domingo y de los expedicionarios en Guatemala y que también los agentes del imperio les seguían los pasos.

PEDRO CONDE STURLA pinchepedro65@yahoo.es

Una vez finalizado el entrenamiento en las cercanías de la base aérea de San José, los hombres de Juancito Rodríguez se organizarían en varios grupos.

De acuerdo con las informaciones disponibles, los planes originales consistían en viajar desde Guatemala a Santo Domingo a bordo de dos hidroaviones, cuatro aviones DC-3 y DC-4 y una embarcación procedente de Cuba, un número reducido de hombres en relación a Cayo Confites y numerosas armas y pertrechos para la gente del Frente Interno, que esperaba impaciente.

Lamentablemente, a última hora se produjo la deserción de varios pilotos y copilotos, unos norteamericanos y otros mexicanos que decidieron que el dinero que les habían ofrecido o quizás pagado no era suficiente para jugarse el pellejo con Trujillo y obligaron a un radical cambio de planes. El número de transportes disponibles se redujo a tres. Dos DC-4 y un hidroavión Catalina.

Ahora, según Tulio Arvelo:

“Los hombres se dividirían en tres grupos. El más numeroso estaría comandado directamente por el propio don Juan Rodríguez y estaría integrado por treinta y siete combatientes; el segundo sería comandado por Miguel Angel Ramírez y estaría compuesto por veinticinco y el tercero, que sería el más pequeño, estaría comandado por Horacio Julio Ornes en el que irían doce. El primer grupo desembarcaría en la región central, el segundo por el Sur y el tercero por el Norte. Los sitios precisos de desembarco se mantendrían en secreto hasta la última hora para los expedicionarios de base como una precaución contra las indiscreciones. Sin embargo los que estábamos más cerca de don Juan sabíamos que éste barajaba varios sitios para su aterrizaje, entre ellos el valle de Constanza y la región de Valle Nuevo, sitios en los que él aseguraba que cuando se supiera de su presencia al frente de una invasión se le sumaría mucha gente. También sabíamos que la idea de Miguel Angel Ramirez era aterrizar en la región de San Juan de la Maguana de la que es oriundo. En cuanto al tercer grupo era el que menos precisión había en cuanto a su sitio de desembarco pues como utilizaría el hidroavión tipo Catalina tenía un número mayor de lugares aptos para amarizar”. (1) p. 139

Los dos grupos más grandes parti-

rían desde San José, en la costa del Pacífico, en aviones DC-4 que harían escala en Cozumel. El otro partiría desde el lago Izabal en el hidroavión tipo Catalina que haría el vuelo sin escala y que fue el único que llegó, por desgracia, a su destino. Ninguno de los aviones (por más extraño o asombroso que parezca) tenía radio y los hombres estarían incomunicados desde el momento en que se separaron.

El azar, como de costumbre, repartiría suerte arbitrariamente. La buena

Dice Arvelo que los integrantes de los tres grupos habían sido escogidos en base al conocimiento de la región en que debían operar e incluso al grado de afinidad entre sus componentes. Se quería evitar y se evitaron, discordias de cualquier tipo entre ellos.

Muy en especial, el grupo que viajaría en el hidroavión estaba compuesto por varios amigos de vieja data, e incluso íntimos. Había entre ellos ocho dominicanos, dos nicaragüenses, un costarricense y tres norteamericanos.

Los dominicanos eran Horacio Julio Ornes (comandante del grupo, primo de Pericles Franco Ornes), José Rolando Martínez Bonilla, Federico Horacio Henríquez Vásquez (Gugú), Hugo Kundhardt, Manuel Calderón Salcedo, Salvador Reyes Valdez, Tulio Hostilio Álvaro Delgado y Miguel Ángel Feliú Arzeno.

Los nicaragüenses eran Alejandro Selva, Alberto Ramírez, José Félix Córdoba Boniche y el costarricense Alfonso Leiton.

Los estadunidenses, integrantes de la tripulación, eran John M. Chewing, capitán piloto, Habet Joseph Maroot, copiloto y George Raymond Scruggs, ingeniero mecánico… Ninguno de ellos estaba supuesto a tomar parte en los sucesos que se producirían al desembarcar. Se les había pagado para conducir el avión, depositar a los guerrilleros en un lugar designado y levantar vuelo de inmediato, con rumbo a Cuba, pero el azaroso azar dispondría diversamente.

Las desaventuras de este grupo y los peligros que arrostraron comenzaron antes de partir hacia Santo Domingo, al inicio del fin de la aventura. Así lo consigna Tulio Arvelo en un relato que pone los pelos de punta:

EL PUERTO BARRIOS

Como los componentes del grupo del hidro-avión Catalina no emprenderíamos la salida desde esa base, nos quedaba todavía una etapa por recorrer. Debíamos trasladarnos al otro extremo del país en donde hacía algunos días nos esperaba Gugú Henríquez en compañía de la tripulación de nuestra nave.

»Nos trasladamos en avión desde la base de San José, en la costa del Pacífico, hasta Puerto Barrios, en el Atlántico.

»El viaje a Puerto Barrios lo hicimos en un avión C-46 cuyas condiciones dejaban mucho que desear.

»Hubo un incidente durante el vuelo que me produjo un susto tremendo. Volábamos entre montañas y estábamos tan cerca de ellas que a través de las ventanillas distinguíamos los más mínimos detalles de la floresta a tal punto que se podían reconocer los tipos de árboles y

en algunos casos hasta veíamos sus flores. Eso me causó alguna extrañeza hasta el punto que fui a la cabina de mando a inquirir el por qué volábamos tan bajo. Con toda tranquilidad el piloto, un mejicano de apellido Castillo, me dijo que ello se debía a que a causa del exceso de peso el avión no podía remontar más; pero que no me preocupara por el momento porque íbamos volando a través de un cañón formado por dos cordilleras cuyos picos veíamos a ambos lados. Que él tenía la esperanza de que cuando se terminara el cañón ya el aparato habría alcanzado la altura de los trece mil pies que se necesitarían para salir de él. Señaló el altímetro y dijo: “Fíjese que ya estamos volando a ocho mil pies, lo que quiere decir que aunque muy lentamente estamos ganando altura. Espero que cuando lleguemos al sitio preciso habremos ganado la altura necesaria”.

»Cuando me señaló el altímetro noté que en el tablero de mando en el que habían como ocho o diez esferas de diferentes tamaños, en la mayoría de ellas lo único que quedaba era el hueco. No despegué más los ojos del altímetro acechando el lento movimiento de su manecilla. De cuando en cuando miraba hacia el frente en espera de ver aparecer la montaña que nos cerraría el paso. En aquella angustia estuvimos dos o tres más de los compañeros a quienes había enterado de la situación, ya que también como yo se habían acercado a la cabina a indagar el por qué de nuestro vuelo que a nosotros se nos antojaba poco menos que rasante.

»Al fin después de más de media hora de angustias el avión sobrevoló la montaña que cerraba el cañón mientras el dichoso aparato medidor de la altura solamente marcaba diez mil pies. ¿Qué había sucedido? O la montaña no era tan alta como nos dijo el piloto o el altímetro estaba descompuesto. Lo único cierto que quedó en mi ánimo fue un justificado resentimiento contra el mexicano que con sus informaciones me había amargado un viaje que debió ser de regocijo puesto que nos acercábamos a una de las metas finales para la realización de nuestro caro anhelo de luchar con las armas en la mano por la liberación de nuestro pueblo. Poco después aterrizamos en Puerto Barrios». (2) 145 l

(Historia criminal del trujillato [126])

Notas:

(1) Tulio H. Arvelo, “Cayo Confites y Luperón. Memorias de un expedicionario”, págs. 139

(2) Tulio H. Arvelo, “Cayo Confites y Luperón. Memorias de un expedicionario”, p.145

https://nuevotallerdeletras.blogspot.com/ Amazon.com: Pedro Conde Sturla: Books, Biography, Blog, Audiobooks, Kindle http://www.amazon.com/-/e/B01E60S6Z0.

4 Cultura elCaribe, SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

General Miguel Ángel Ramírez Alcántara.

elCaribe, SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

Apuntes de infraestructura

Trotamundos de ayer y turistas de hoy

PEDRO DELGADO MALAGÓN pedrodelgado8@gmail.com

Hace ya 30 años que presenté un libro de Bernardo Vega: “Los primeros turistas en Santo Domingo”. La obra recoge un puñado de crónicas de viajeros (glosadas por el autor) que pasearan por nuestro territorio entre 1850 y 1929. Me arriesgo a imaginar, con la venia de Charles Darwin, el contraste entre el dominicano de hoy y aquel individuo descrito (caricaturizado, en ocasiones, con asombro no exento de desprecio) por los excursionistas del libro de Bernardo.

Nada es igual después de Tomás Alva Edison y Steve Jobs. En algo habremos cambiado. No lo dudo. Digamos que en las transformaciones del instrumental: motocicletas en lugar de mulos y acémilas; celulares que invalidan el código Morse; jerga selvática ahora deshonrando el benigno fluir del castellano viejo. Tal vez, nada más que eso.

Cabrían entonces, de un modo u otro, las interrogantes: ¿de qué nos sirven esos saltos milagrosos en la evolución de los artefactos? ¿Cómo y hacia dónde se orientó nuestro discernimiento vital en los últimos cien años? ¿Cuáles son los nuevos rasgos y qué inéditos valores afloran en el discurso actual del dominicano promedio? ¿En qué dominios (por favor, díganme) hemos humanamente mejorado?

No dispongo de respuestas benévolas ante enigmas de esa talla. Sólo sé que las nociones básicas acerca de nosotros mismos (los imaginarios delirantes, las quiméricas ilusiones creadas en torno a la realidad y la materia de nuestro cuerpo social) divergen, o quizá huyen aturdidas del escenario ahora circundante.

¿Que nuestra gran tragedia como país empieza desde cuando aprendimos a tocar el bongó? ¿Que dentro de la escala de los seres humanos hay muchos que suponen que nosotros no vamos más allá del alcance de un plato de sancocho? Eran esas las preguntas que se hacía el poeta Franklin Mieses Burgos, más de setenta años atrás. Y son las mismas que alguien podrá formularse hoy, ante el pesaroso ‘hic et nunc’ de nuestro interminable rezago.

Los primeros turistas en Santo Domingo (fragmentos)

Harry Franck, escritor norteamericano, es dueño del más extenso y pintoresco de todos los relatos del libro. Este trotamundos, que viajaba por placer y a pie, escribió, entre otros libros, Viaje vagabundo alrededor del mundo y Vagabundeando en los Andes. Franck, que estuvo

en el país a principios de 1920, durante la intervención norteamericana, penetró al territorio nacional en automóvil, por Dajabón, a bordo del “fotingo” de un oficial norteamericano que prestaba servicios en Haití. Especialmente curiosa es su descripción de las elecciones presidenciales. Dice él: “Las elecciones duraban dos días. Peludos campesinos eran traídos de las montañas para que votaran enseguida. Luego el ‘cacique’ hacía que los afeitaran para que votaran de nuevo; les hacían un corte de pelo y votaban nuevamente; les daban una nueva camisa y votaban de nuevo. Al segundo día, media docena más de disfraces precedía sus repetidas visitas a las urnas”.

El periodista italiano Mario Appelius viajó en automóvil desde Puerto Príncipe hasta San Juan de la Maguana, en enero de 1928, durante el gobierno de Horacio Vásquez. En Santo Domingo se entrevistó con Monseñor Nouel, quien le expresó su gran admiración por Benito Mussolini y el fascismo italiano.

El autor del último relato es Harry L. Foster, norteamericano, escritor, quien visitó varias islas del Caribe en 1929. A él pertenece esta aguda observación final: “Hoy uno encuentra en Haití una capital moderna, con calles amplias trazadas en forma rectangular, pero un pueblo completamente igual al de los días de Dessalines. En Santo Domingo uno encuentra una ciudad vieja, muy vieja, pero con una población al último minuto, adicta a la acción y al progreso”.

Con poco menos de ochenta años transcurridos entre las visitas de Sir Robert Schomburgk y Harry L. Foster, es curioso que las observaciones de estos turistas-cronistas concuerden en lo esencial: el dominicano es hospitalario y bullicioso, el clima del país es placentero, y las playas y los paisajes son espléndidos. En contraste, la infraestructura es defectuosa y mal mantenida, los servicios públicos resultan ineficientes y la gastronomía típica es grasienta y poco imaginativa.

Cualquiera, entonces, ya casi a finales de siglo, tendría la tentación de pensar que ahora todo es distinto. Y, no cabe duda, a su favor habrá algunas razones: los

dominicanos del presente conocen las parábolas y el telecable, viajan al exterior, estudian en una veintena de universidades, manosean seis o siete periódicos cada día, se mueven en ‘banderitas’ o ‘motoconchos’, juegan al ‘fracatán’ y cada cuatro años renuevan la vocinglería y el sueño implacable de la democracia. Además, el turista de hoy viaja en grandes aviones, se hospeda en hoteles lujosos, chapotea (semidesnudo) en nuestras playas, come ‘fast-food’ y se embriaga de mulatas y merengues. A nadie podría ocurrírsele que estos primeros turistas-cronistas de Bernardo Vega pensaran igual (o sintieran igual) que los canadienses, norteamericanos, alemanes, italianos o rusos que, por oleadas, se desmontan de los vuelos ‘charter’ en Punta Cana o Puerto Plata. Mucho menos podría creerse que todavía existe aquel dominicano montaraz “que no sabía contar más de cinco”, aislado, en el centro de un territorio sin carreteras ni automóviles, desprovisto de toda comunicación con el mundo exterior.

¿Pero acaso se imaginan ustedes que hemos cambiado nuestra manera de ser, sólo por la simpleza de que hayan transcurrido ciento cuarenta y dos años desde la visita de Sir Robert Schomburgk, o tal vez porque nuestro país reciba ahora más de un millón de turistas extranjeros cada año, o quizá porque esos visitantes produzcan la tercera parte de nuestros ingresos de divisas? No, definitiva e irrevocablemente, no hemos cambiado.

Apelemos, pues, a la demostración más simple. Veamos la encuesta realizada (en 1989) por la Secretaría de Turismo entre los visitantes por vía aérea a la República Dominicana. Al responder acerca de “lo que más les gustó del país”, de cada 100 turistas extranjeros, 31 indicaron que la hospitalidad, 20 se refirieron a las playas, 13 hablaron del clima y 12 recordaron los entretenimientos. En resumen, 76 de cada 100 viajeros repetían en 1989 las opiniones que los “primeros turistas” de Bernardo Vega habían expresado setenta o cien años atrás. Sólo a 24 de cada 100 paseantes (excéntricos, sin duda) se les ocurrió elogiar la cultura, los alimentos, el alojamiento y la tranquilidad de esta terra nostra.

Tampoco hubo sorpresas cuando los visitantes se refirieron a “lo que menos les gustó del país”. En efecto, 23 de cada 100 turistas protestaron contra los servicios, 14 se quejaron del aeropuerto y el servicio aéreo, 13 hablaron mal de los alimentos, 8 renegaron del alojamiento y también 8 se querellaron por el transporte en calles y carreteras. En síntesis, que 66 de cada 100 extranjeros formulaban en 1989 las mismas observaciones que ya Hyatt Verrill, Harry Franck y Samuel Guy Inman habían emitido en los turbios días de nuestra montonera.

Así las cosas, ¿de qué vale, para qué sirve este libro vetusto, escrito por gente que ya no existe y que, además, muy poco sabía de nuestra idiosincrasia y de nuestros sueños primordiales? En pri-

mer término, pienso que para decorar. Se trata de un libro hermoso, con un aire de apacible antigüedad que, de muchas maneras, encajaría perfectamente en la opulenta infecundidad de un anaquel de caoba centenaria. Pero, lo que es más importante aún, este libro también puede servir para provocarnos, para abrir nuestras heridas y llegar hasta el fondo de nosotros mismos. Finalmente, servirá como una ayuda a la catarsis: a la gran purga de nuestras deficiencias y tachas nacionales.

Ya en Franklin Mieses Burgos había restallado la cuestión: ¿Que el acordeón y el güiro han sido los peores consejeros agrarios de nuestros campesinos? ¿Que fuimos y que somos los mismos marrulleros, los mismos reticentes del pasado y de siempre?

A esa dolorida homilía únicamente nosotros podemos dar contestaciones valederas. Nosotros, únicamente nosotros, albergamos las incertidumbres. Y exclusivamente nuestras han de ser las respuestas. Poseemos, de sobra, dignidad y brío para insuflarle vida al barro de la existencia nacional. Podemos y, sobre todo, tenemos la obligación de refutar la grave oración del poeta Mieses Burgos. Nos asiste el derecho, pero, más que eso, nos agobia la necesidad de construir un fundamento, una causa que nos guíe hacia el encuentro con nosotros mismos. No somos negros, no somos indios, no somos blancos: así lo expresó Bolívar al referirse al ciudadano del Nuevo Mundo. Quizá seamos un pequeño género humano aparte: distinto, diverso, alejado de todo, excepto de sus propias raíces.

Nuestros son el pasado común y la pobreza, el idioma ancestral y el aislamiento. Pero a nosotros pertenecen, por igual, el mañana y el denuedo, el augurio final y la alegría. Con la semilla de estas semejanzas, con esa materia agridulce que emana de nuestras coincidencias, queremos y, lo que es más importante, podemos hoy levantar un vigoroso árbol de progreso material y moral. Nunca con más pujanza que ahora --he de proclamarlo-- somos capaces de construir un sólido y perenne ramaje de identidad que brinde cobijo y adhesión al pueblo postrado.

Pero, antes y dentro de nosotros mismos, está la historia. Si ignoramos el pasado, perderemos el futuro. Con los ojos en el mañana, encontraremos en el ayer muchas razones incesantes para encarar el porvenir. Y, en esa búsqueda, de mucho servirán estas crónicas vetustas. De mucho valdrá, estoy seguro, conocer la cruda mirada y la ya distante sorpresa de aquellos ‘primeros turistas’ que he tenido el honor de traerles esta noche. Tan sólo esa virtud, créanme, basta y sobra para hacer de este libro un gran acontecimiento.

Fragmentos del discurso de presentación del libro “Los primeros turistas en Santo Domingo. Crónicas de viajeros” (18501929), Acto celebrado en Casa de Bastidas, Santo Domingo, en febrero de 1993. l

5 Cultura

Centroamérica cuenta

literatura centroamericana. Se hablaba con admiración y tanto estudio de la literatura argentina, mexicana, cubana, peruana, boliviana, pero la literatura del istmo quedaba siempre en los márgenes. Podemos imaginar que esa constatación, realizada por varios intelectuales casi al mismo tiempo, creó las condiciones para la organización de un evento cuyo nombre contiene la afición hispánica del doble sentido: Centroamérica “cuenta”, porque en su seno circulan tantas historias que a los escritores no les queda más remedio que contarlas, y Centroamérica “cuenta” porque posee un lugar y un peso importante, que la hacen “contar”, al lado de otras literaturas también señaladas.

Al lado de iniciativas académicas bastante audaces, como la empresa de crear una Historia de la literatura centroamericana, temática y en varios consistentes volúmenes; o a la publicación de las revistas Istmo y Centroamericana, el festival organizado por Sergio Ramírez ha logrado sacar de los márgenes a la literatura del istmo y ponerla en diálogo con otras literaturas, a través de la presencia de escritores colombianos, españoles, venezolanos, argentinos, chilenos, mexicanos. En verdad, “Centroamérica cuenta” no nació en Nicaragua, sino en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Allí se celebró, por primera vez, una mesa redonda coordinada por Claudia Neira Bermúdez, alma y núcleo del engranaje de la máquina organizativa.

Noche tropical en las afueras de Managua. Como salidos de un poema de Ernesto Cardenal, algunos pájaros crepusculares saludan la llegada de la oscuridad. Las ranas cantan en los estanques tibios y fangosos; los sapos, sapean con su croar ubicuo; su gemido sin gracia evoca los buches de los señores del altiplano; las chicharras incesantes obsesionan la constatación de que esta es tierra caliente, de oprimente, eterno verano; las luciérnagas ofrecen su gratuita luz intermitente, como candelas en los estadios tupidos de gente enloquecida. Estamos en Centroamérica. Por si a alguien se le hubiera olvidado, desde hace horas ocupan las tumbonas de la piscina una buena cantidad de marines, rubio pelo al rape, rubicundo rostro de niño malo y agresivo, cada quien, con su botella de Flor de Caña, y no la beben como si fuera agua, porque son reacios al agua, pero no al aguardien-

te que se les va en el galillo como si fuera un líquido que les apagara el incendio de las entrañas. ¿Todavía marines en Nicaragua? ¿No se habían largado para siempre? Nunca se han ido los marines; están allí para recordarnos que estamos en algún lugar del trópico centroamericano, en donde no pueden faltar los cocos, las palmeras, el ron, el tabaco y los marines.

Huele a guayaba fermentada, a agua de coco bajo el sol, a mango purulento de almíbar y carne desbordante. Los marines no piensan bañarse: algunos niños chapotean en el agua de la piscina, brillantes y ágiles, como si en vez de agua chorrearan aceite. Los marines están vestidos con sus uniformes de camouflage, barrosas botas de combate, y su presencia es obscena e impertinente. No se les da un comino: vozarrones y carcajadas con grandes tragos de ron.

La noche oscura y cálida deja atrás un crepúsculo presuntuoso, rayones de colores y de luces; del calor inclemente se pasa a una suerte de tibieza húmeda, se suda más y los mosquitos son atraídos por el sudor. Los incesantes mosquitos del trópico tienen variedades infinitas, son molestos, maláricos, mor-

bosos. Oyes un zumbido invisible que te está poniendo sitio: inútil que lo espantes, ya te picó. Se alivia el calor con cervezas heladas, una detrás de otra: las cervezas del lugar son ligeras, para poder tomar en abundancia. Además, porque la cerveza pastosa, que gusta a los belgas, aquí se siente pesada, como beber un espeso guarapo condensado. Aparecen las estrellas, poco a poco, y brillan más en la medida que se disuelve la vaporosa neblina de la calura. Esta noche tropical viene a la mente cuando se piensa en “Centroamérica cuenta”, una fiesta de la literatura inventada por Sergio Ramírez, en su Nicaragua natal.

Sea permitido el banal juego de palabras: Centroamérica nunca fue central en la literatura latinoamericana. No obstante haber dado grandes obras y escritores, como el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, o al gran cronista soldado Bernal Díaz del Castillo, o a la palabra mayor de Rubén Darío, que le dio caravuelta a la poesía y a la lengua española, o a Miguel Ángel Asturias, o a Ernesto Cardenal, para mencionar solo algunos. No obstante, esa presencia inobjetable, no se consideraba la existencia de una

Este año, “Centroamérica cuenta” se celebra en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, del 16 al 21 de mayo. Ociosa, la elaboración de una lista de los autores que intervendrán conformaría un mero catálogo. Mejor decir que se hablará de identidades y de resistencia, en una época en que el continente latinoamericano se vuelve a poner interesante, con propuestas de mundos, políticas y movimientos completamente nuevos. ¿Dictadores populistas o amados líderes populares? ¿Desaparece de veras la distinción entre derechas e izquierdas? ¿El protagonismo latinoamericano puede dialogar con la Vieja Europa, empeñada otra vez en una de sus sanguinarias guerras de territorio? ¿Cómo se están moviendo los escritores centroamericanos frente a los retos de la sociedad digitalizada, con su resquebrajamiento de categorías en etnias, géneros, cataclismos globales? Benito Taibo, Claudia Piñeiro, Gioconda Belli, Julio Serrano, Juan Gabriel Vázquez, el mismo Sergio Ramírez, Imelda Martorell, Frank Báez, Mayra Santos Febres, Shirley Campbell Barr, Mircea Cartarescu, Carmen Imbert Brugall y tantos otros se reunirán en Santo Domingo para dialogar sobre estos temas.

Cae la noche tropical: el agobio se destiempla, cae de repente lo oscuro, se iluminan lámparas parpadeantes y las aves nocturnas cantan su obsesivo gorjeo. Comienza Centroamérica cuenta… l

Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World”. This project has received funding from the European Union´s Horizon2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846.

6 Cultura elCaribe, SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

DANTE LIANO UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE. MILÁN ITALIA.

Central de Datos zona retro

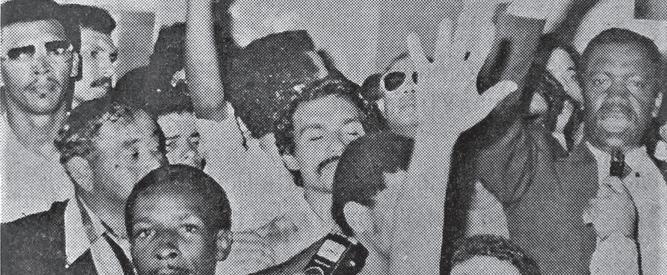

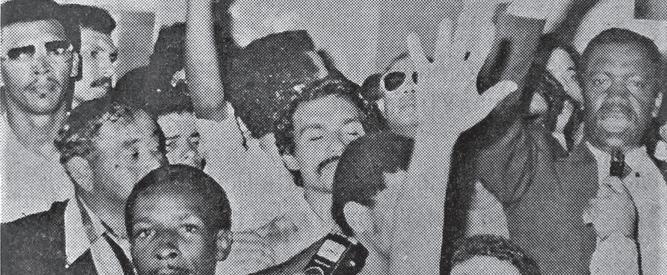

Incisiva lucha en el PRD: disputa entre partidarios y detractores de la reelección

La modificación a la Constitución de la República ha estado presente en todo el trayecto de nuestra historia política. Desde la Constitución de Juan Pablo Duarte, proclamada el 6 de noviembre de 1844, que prohibía la reelección de manera consecutiva, hasta la actual que debe pasar por un proceso sistemático para ser aprobada o rechazada

LENIN RAMOS lramos@elcaribe.com.do

Luego de la elección del Presidente Antonio Guzmán en 1978, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), su figura alcanzó grandes niveles de poder, lo que motivó al mandatario a tener aspiraciones de reelegirse como presidente, acciones que iban alejadas de los valores e intereses del partido ya que una de sus promesas de gobierno era introducir un proyecto de ley que incorpore la no reelección en la Constitución, lo que no se cumplió y generó conflictos entre los perredeístas.

En ocasión de cumplirse esta semana 43 años de esa lucha política parlamentaria, la página Zona Retro rememora los acontecimientos y situaciones surgidos en el ámbito político sobre este tema y las figuras y partidos a favor y en contra del proceso de reelección y reforma de la constitución.

Génesis

La mañana del 20 de mayo de 1980 se dio inicio en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de convocatoria de la Asamblea Constituyente que discutiría una serie de reformas a la Constitución de la República, entre ellas la reelección presidencial.

Ante esta iniciativa, el doctor José Francisco Peña Gómez hizo algunos pronunciamientos en un discurso que pronunció en el programa Tribuna Democrática, en ese entonces el órgano radial del PRD. En su discurso, criticó la reelección y enfatizó el deber de los perredeístas de oponerse a esa posición.

Peña Gómez dijo que “no es tan fundamental la reelección para el partido como lo es la unidad, porque cualquier tentativa de llevar al PRD a sostener una reelección o prolongación implicaría su división automática”, al mismo tiempo reconoció la

fuerza que tenía el Presidente Guzmán en ese momento.

En ese sentido, indicó a los legisladores del PRD a recordar los lineamientos básicos de esa organización en contra de las reelecciones presidenciales y advirtió que el partido podría aplicar sanciones a cualquiera que “se atreva” a votar contra la reforma constitucional que estableciera el principio de la no reelección presidencial.

Según Peña Gómez, la división del partido representaría su derrota, una derrota deshonrosa porque sería causada por una traición a su propio programa de Gobierno.

Peña Gómez dijo que la Cámara de Diputados será el escenario de un acontecimiento de transcendencia política, donde se conocería la propuesta de convocatoria de una Asamblea Constituyente hecha por los diputados del PRD en cumplimiento de una resolución del Comité Ejecutivo Nacional perredeísta.

En esta línea, aclaró que toda reforma constitucional debe ser autorizada por una ley ordinaria, que no puede ser observada por el Presidente de la República. En dicha ley se determinarían los artículos que la Asamblea se propone modificar.

Explicó que, el primer paso es la convocatoria de la Asamblea Constituyente que debe ser aprobada por ambas cámaras, antes de que los constituyentes se reúnan 15

días después para discutir las reformas que se llevarían a cabo.

Seguido de eso, enfatizó que el objetivo de la conversación era la prohibición de la reelección presidencial, pero que la reforma constitucional no debe limitarse a ese punto, sino que también se podría revisar otros intereses como la inamovilidad de los jueces, previa depuración de los mismos, la creación de los senadores vitalicios, la designación de un tribunal de Garantías Constitucionales y la consagración de la propiedad de la tierra como un derecho exclusivo de los dominicanos.

PRD y la reelección

La posición del PRD era tajante en cuanto a la reelección presidencial, por más de 40 años fue un principio integral de los programas de gobierno e incluso llegó a formar parte de sus lemas de campaña.

Según los principios del partido en el programa de gobierno que fue aprobado en la Novena Convención Nacional se había establecido claramente como primer punto la prohibición de la reelección presidencial. Programa que fue leído en la Convención Nacional y ningún perredeísta se opuso. En esta línea, en la Sexta Convención Nacional se había acordado luchar en contra la reelección que había proclamado el ex presidente Joaquín Balaguer.

Peña Gómez citó textualmente la si-

guiente frase “la historia de la República Dominicana está ahí, como ejemplo de los males que ha acarreado la reelección presidencial, que es la institución que ha servido para cohonestar las ambiciones de nuestros tiranos”.

La Asamblea Constituyente

La sesión se había iniciado con la presencia de 84 legisladores, de los cuales, 48 eran perredeístas, 33 reformistas, dos del Movimiento Acción Socialcristiano (MAS) y uno independiente. De los cuales durante la votación solo quedaron 56.

El presidente de la Cámara, licenciado Hatuey De Camps, había calificado de “enemigos del pueblo” a los que pretendían boicotear la sesión.

Los artículos de la Constitución de la República que serían modificados por la Asamblea Constituyente serían los número 8, 21, 23, 49, 51 55, 63, 78 y 107. El proyecto propuso también la supresión de los artículos 121 al 124 y la inclusión de otro que crearía un tribunal de Garantías constitucionales.

De Camps dispuso que la votación fuera nominal en el artículo sobre la prohibición de la reelección presidencial, de modo que los diputados expresaran en público si lo favorecen o no. Fue aprobado a unanimidad, pasando a una segunda lectura.

Desacuerdos

A pesar de ser aprobado en primera lectura y ser acogido en segunda, grupos de manifestantes perredeístas se reunían tanto en el parqueo del Congreso como en los pasillos de la Cámara de Diputados coreando consignas contra la reelección y con carteles alusivos a esta.

Por su parte, el ex presidente Balaguer dijo que la posición del Partido Reformista (PR), sobre el proyecto de posibles modificaciones a la Constitución de la República no es ni rígida ni de oposición, cree que el mismo debía ser cuidadosamente estudiado por el tiempo que sea necesario. l

7 Cultura elCaribe, SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

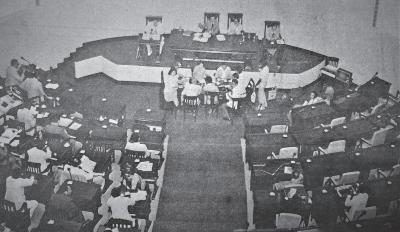

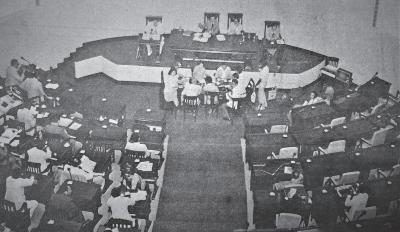

Vista de la Cámara Baja sesionando en 1980, donde se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que introduciría cambios a la Carta Magna.

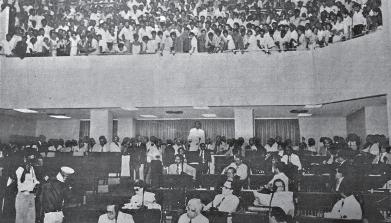

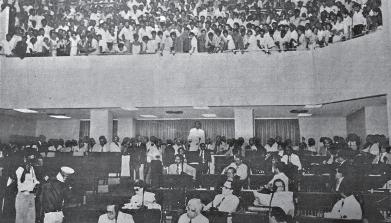

Peña Gómez hablando en el parqueo del Congreso Nacional a grupos de manifestantes antireelecionistas del PRD.

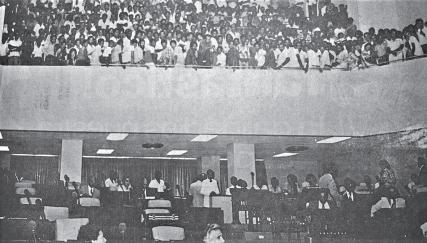

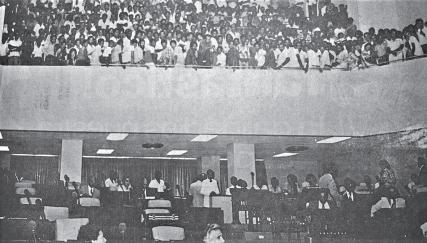

Grupos de militantes perredeístas invaden el balcón para el público en la Cámara Baja tras iniciarse el debate para realizar la reforma constitucional. OGM

Vista general de la sesión de los Diputados en el Congreso donde se debatía el proyecto de ley que introduciría modificaciones a la Constitución. OGM

OGM

elCaribe, SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

LILIAN CARRASCO lilycarrascor@hotmail.com

Un viaje estético al Caribe

El pasado lunes 15 de mayo se inauguró la muestra “Caribe en residencia I” en Casa de Italia en la Zona Colonial de Santo Domingo. Esta exhibición colectiva reunió a ocho talentosos artistas caribeños:

Inés Tolentino, Miguel Ramírez, Charo Oquet, Raúl Morilla, Iris Pérez Romero, Johnny Benelli, Thelma Leonor Espinal y Orlando Menicucci.

Quedé cautivada por la variedad de medios y técnicas, bajo la curaduría de Iris Pérez Romero, quien se ocupó de asignar un espacio de preferencia a cada una de las creaciones entre instalación, cerámica, pintura, dibujo, escultura y arte objeto.

La instalación, como elemento central, establece un diálogo estético con las obras individuales, motivando a los visitantes a la reflexión. En el caso de Raúl Morilla ha repensando el Caribe, al retomar elementos del pasado aborigen que han logrado conservarse a través de la tradición oral.

crítica arte crítica cine

Usando hamacas como soporte, Morilla proyecta escenas de la memoria histórica.

Por su parte, Miguel Ramírez se sirve de paja orgánica para cuestionar la desidia de los burócratas que se sientan para teorizar y no logran solucionar los problemas que aquejan el lar nativo.

El colectivo de artistas ha logrado transformar el espacio en una narrativa visual en constante evolución, desafiando la convenciones tradicionales y explorando nuevas formas de expresión. Las texturas, los colores y las formas de las piezas cerámicas generan una atmósfera enigmática y seductora, invitando al espectador a sumergirse en el universo creativo de los artistas.

Las pinturas merecen una mención especial, ofreciendo una amplia gama de estilos y temáticas. Desde composiciones abstractas y vibrantes hasta ambientes figurativos cargados de crítica social como se registra en las obras de Iris Pérez Romero que muestra la vulnerabilidad del migrante yolero, mientras que Inés Tolentino, recrea féminas de pose tradicional y actitud pandillera, armas en mano.

obras el libro vive

FRANK NÚÑEZ fnunez01@gmail.com

FRANK NÚÑEZ fnunez01@gmail.com

Escritores en el CDP

El colega y compueblano Luesmil Castor, junto al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, me hace una convocatoria post pandemia, en mi condición de coordinador de la Comisión de Cultura en la entidad que agrupa a los comunicadores, para que se retomen las actividades de los escritores pertenecientes al gremio, suspendidas en los meses difíciles del coronavirus.

Mujeres que cuentan

Esta antología recoge 22 relatos escritos por mujeres. Narraciones de figuras consagradas como Emilia Pardo Bazán, Mary Shelley, Edith Warton y María de Zayas.

AUTOR: VV.AA.

EDITORA: ALMA

VENTA: CUESTA LIBROS

PRECIO: RD$995

The remains of the day

Es la historia de un ser humano cuyo objetivo de vida es ser sirviente de otro por paga, y se niega a sí mismo cualquier otra acción. Parábola que define el concepto servilismo: tendencia exagerada a servir o satisfacer ciegamente a una autoridad. Karl Marx censuraba el servilismo –“esa personalidad típica de quien asume deliberada y gozosamente su destino de criado, que se humilla y arrastra ante el poder, que carece de autoestima, orgullo y dignidad. El ser servil deambula desorientado por su vida buscando siempre cómo agradar al amo, cómo lograr su palmadita paternalista, qué hacer para que el amo le premie con dinero o con un favor, un ascenso o una mención y distinción públicas ante los demás serviles que reptan junto a él y que también hacen lo imposible por destacar. Pero a diferencia de los caninos, el servil tiene la desgracia de ser humano, y la humanidad es irreconciliable con el servilismo por lo que el ser servil está internamente podrido por una angustia que nunca puede ser suavizada ni siquiera con la cobardía permanente que le caracteriza. El pe-

Cada lienzo revela la sensibilidad y la destreza técnica de sus creadores. La paleta de colores utilizada refleja la vivacidad y la energía del Caribe, sumergiendo al espectador en un caleidoscopio visual de tonalidades radiantes. l rro al menos muerde, el servil, lame. Alguno puede hacer un gesto tenue de queja y hasta de protesta, apenas un gruñido, pero de inmediato se postra ante el poder al que sirve. Existe un abismo insalvable entre el ser servil y el ser humano, diferencia que se plasma en miles de prácticas cotidianas, matices aparentemente insustanciales pero que muestran lo irreconciliable, por ejemplo, el ser humano está en la cárcel por razones políticas y el servil es carcelero por razones egoístas–”. En fabulosas actuaciones, vemos a Stevens (Anthony Hopkins), un perfecto mayordomo al servicio de un millonario americano (Cristopher Reeve) que es el nuevo propietario de Darlington Hall, mansión en la que su dueño, un aristócrata británico, reunía a personajes influyentes de los años 30. Esta circunstancia permitió a Stevens ser testigo de conversaciones sobre los hechos políticos más importantes del momento. Al mismo tiempo, su rutinaria vida personal sufría un inesperado cambio con la llegada de la señorita Kenton, la nueva ama de llaves -Emma Thompson, con impar actuación-. Pero no es la única historia, en verdad se cruza con otras dos que nos sugieren situaciones emocionales patéticas que nos remiten a esa precisa enunciación de Marx. Un filme imperdible o para rever que se exhibe en Netflix. l

HHHHH GÉNERO: drama. DURACIÓN: 134 minutos.

Hace más de cuatro años, con el inicio de la pasada gestión de Mercedes Castillo en el CDP, iniciamos las reuniones para retomar el proyecto de creación del Círculo de Escritores en nuestra organización profesional, lo que fue dejado trunco por la llegada de la pandemia.

Referíamos que habían pasado 18 años del primer intento. Ahora son 22. No es necesario establecer aquí por qué no cuajaron los esfuerzos por agrupar a los escritores y escritoras del CDP, pero hay que recordar que el círculo llegó a escoger su directiva en una asamblea encabezada por su presidente de entonces, Oscar López Reyes, resultando como dirigente principal el periodista José Rafael Sosa.

Los demás integrantes del cuerpo dirigencial fueron, Altagracia Moreta Félix, secretaria de eventos; Leopoldo Figuereo, secretario de Actas; Carlos Acevedo, de Finanzas; Cuqui Córdova, de Asuntos Editoriales; Carlos Julio Félix, de Relaciones Internacionales y un servidor en las Relaciones Públicas, con la asesoría del profesor Lipe Collado. Algunos de esos colegas, hoy descansan en paz.

Reseñas de la época refieren que también participaron los periodistas y escritores Juan Deláncer, Emilia Pereyra, Filiberto Cruz Sánchez, Luis Grano de Oro, Carlos Márquez, Saidy Zoain y Fermín Cruz, delegado del círculo en Nueva York. En tanto que los colegas Luis Alberto Sánchez, Wilfredo Medina y David Lorenzo, secretario, tesorero y encargado de prensa, respectivamente, acompañaron la nueva entidad.

En estas páginas hemos comentado el interés del hoy presidente del CDP en retomar las actividades culturales en la institución, de manera que se realicen ferias nacionales y sus miembros participan en esos eventos que se organizan en otros países. Es tiempo de despedir la Covid-19. ¡Amén! l

Casas que pueden salvar el mundo

Libro de consulta para interesados en hacer frente al cambio climático y el envejecimiento de la población.

AUTOR: TOPHAM SMITH

EDITORA: BLUME

VENTA: CUESTA LIBROS

PRECIO: RD$ 1,750

En la sombra

Este libro refleja en sus páginas una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX: Dos niños, dos príncipes, caminando detrás del féretro de su madre, mientras el mundo contemplaba la escena con pesar...

AUTOR: PRINCIPE HARRY

EDITORA: PLAZA Y JANES

VENTA: CUESTA LIBROS

PRECIO: RD$ 1,350

8 Cultura

H H H H H EXCELENTE | H H H H MUY BUENA H H H BUENA | H H REGULAR | H MALA

ETZEL BÁEZ etzelbaez@gmail.com

CERTIFICO Y DOY FE

Papilín en la memoria (3 de 3)

El escogido por Johnny Abbes para firmar la bochornosa delación y hacer la presentación pública de la misma fue Papilín y a tales fines, fue mandado a buscar desde la Victoria a La 40.

RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO ARZOBISPO DE SANTIAGO

Introducción

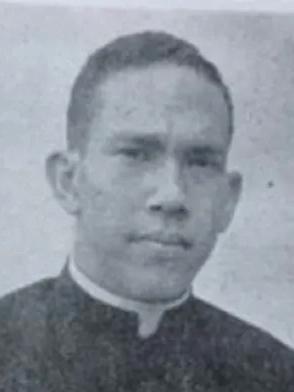

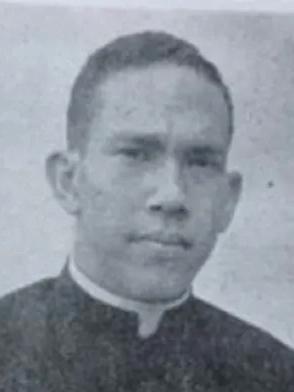

Celebramos este 7 de mayo pasado, el 87 aniversario del nacimiento de José Ramón Peña, Papilín, seminarista del Seminario Santo

Tomás de Aquino, mártir en la cárcel de la 40 y del régimen de Trujillo. Entre los actos celebrativos está una Misa, en Santa Rosa de Lima, la que fue su parroquia, en La Romana. Papilín fue mi compañero en el Seminario.

El licenciado Reynaldo Espinal está escribiendo un libro sobre él, que será puesto en circulación próximamente. Me parece interesante reproducir aquí datos sobre Papilin, del mismo Reynaldo Espinal, publicados ya en Acento.com, en dos entregas sucesivas, los días 29 de enero y 5 de febrero de este 2023.

He aquí la tercera y última entrega.

7-Papilín trasladado de nuevo a La 40, se niega a levantar falso testimonio contra monseñor Juan Félix Pepén, obispo de la Diócesis de Higüey.

“En sus interesantes memorias ‘Un Garabato de Dios. Vivencias de un testigo. 2003’, monseñor Juan Félix Pepén (q.e.p.d.), quien hacía apenas meses había tomado posesión canónica como primer obispo de la Diócesis de la Higüey, erigida en 1959, relata en la pág. 138 de ellas, lo siguiente:

“Recibí entre otras noticias la información de que Luis Ramón Peña, Papilín, el seminarista romanense preso, había muerto en la cárcel… asesinado por el SIM, Servicio de Inteligencia Militar. Mucho tiempo después, unos veinte años por lo menos, un compañero de cárcel me completó la información. Papilín fue asesinado salvajemente porque se negó a acusarme de participar en un supuesto contrabando de armas por las costas de Higüey que la mente enferma de aquellos infelices había tramado presentar como una prueba de la conspiración de los curas contra el gobierno. Cosas del pasado que es mejor olvidar y pedir al Señor que no se repitan. Pero el martirio de este joven, su heroísmo y fidelidad, no pueden ser ignorados por el bien de su pueblo”.

¿Qué ocurrió, realmente, conforme el testimonio de Valera Benítez y otros testigos de lo acontecido?

Preciso es recordar que tras la publicación de la Carta Pastoral, viraje ines-

perado de la Iglesia que Trujillo no esperaba después de muchos años de entendimiento y colaboración, el objetivo del tirano era silenciar y ridiculizar a los obispos firmantes de aquel memorable documento, que marcaba distancia contra sus desmanes y atropellos.

Jhonny Abbes García, ya enseñoreado como jefe del SIM, en pleno ejercicio de su maligna genialidad, ideó el plan macabro de acusar a la Iglesia de conspirar contra el régimen y estar brindando su apoyo a los jóvenes luchadores clandestinos del 14 de Junio con el propósito de derrocar al gobierno.

Según el macabro plan que ideara al efecto, agentes del SIM enterrarían un cargamento de armas próximo a las playas de Macao, en el Este del país. Serviles del mismo cuerpo represivo se encargarían de desenterrar las mismas, haciéndose pasar por agentes revolucionarios.

Luego de su fingido apresamiento, procederían a acusar al joven obispo de Higüey, monseñor Juan Félix Pepén, de ser el responsable de recibir y hacer la distribución de las armas que desde el extranjero habían enviado un grupo de exiliados.

Luego se producirían innumerables

apresamientos, detenciones y atropellos, como represalia ante el supuesto complot, lo mismo que se planeaba, como confirma Valera Benítez, el apresamiento de obispos y sacerdotes y la expulsión de los dos pastores extranjeros firmantes de la Carta Pastoral, es decir, monseñor Panal, oriundo de España, obispo de la Diócesis de Vega y monseñor Reilly, norteamericano, Obispo responsable de la entonces Prelatura, hoy Diócesis, de San Juan de la Maguana.

Aunque monseñor Ricardo Pittini, italiano, arzobispo titular de la Arquidiócesis de Santo Domingo, también había firmado, ya su salud era muy frágil, no obstante lo cual, en meses previos, había sido objeto de asedios y desconsideraciones.

Para completar la macabra orquestación; como colofón de la siniestra farsa, sólo faltaba una escena: que uno de los “supuestos” revolucionarios que recibiría las armas, testificara públicamente, rubricando con su firma un falso documento preparado por los amanuenses a sueldo del régimen, contentivo de la vil acusación contra monseñor Pepén que sería leída por radio y televisión y amplificada a todo el mundo por la maquinaria propagandística del régimen.

Papilín rehusó abiertamente obedecer aquella orden inicua y, como refiere Valera Benítez: “con su negativa hizo fracasar el montaje de Abbes García. Por eso lo mataron. Emprendió así, deliberadamente el camino de un sacrificio en circunstancias difíciles de imaginar, pero que yo conocí cabalmente”.

8-La muerte de Papilín.

“Tras su valiente negativa a firmar aquel documento infame preparado por sus torturadores, acusatorio contra monseñor Pepén, la saña de los esbirros contra Papilín iría in crescendo. Freddy Bonnelly, su compañero de prisión, y de los últimos en verle con vida, tras encontrarse en el falso juicio a que fueron sometidos, referiría en su impactante libro testimonial, anteriormente citado, que a Papilín “lo torturaron tanto que ese día lo obligaron a ponerse una camisa de mangas largas y abotonarse el cuello para que no se vieran los moretones”.

A Freddy le reveló, además, que creía que no volverían a verse, porque sabía que lo ahorcarían.

Testimonios refieren que pasó por varias cárceles, siendo su último destino la de la Vega. Allí lo encerrarían en una solitaria celda, al lado de la prisión de las mujeres, en la que permaneció hasta después de agosto de 1960. Días después, en una noche triste, refiere una fuente: “Los caliés Yulimin Lara Clemente, Meneíto y Chino Puello lo esposaron y en otra celda lo asesinaron a garrotazos. Al día siguiente en saco de henequén era llevado fuera de la fortaleza el cadáver de aquel héroe, para sepultarlo en una hondonada cualquiera del Valle, para que allí bajo cántico rumoroso de los pinos, descanse junto a la tierra de esos hombres humildes que tan entrañablemente amó”.

Aun hoy, nada sabemos respecto al destino final de los despojos mortales de Papilín. Como refiere el padre Vinicio Disla en su interesante trabajo ya citado: “Sus huesos no se sabe dónde gimen. Tal vez en las montañas. Tal vez en las barrancas de algún río. Tal vez en esas fosas del tirano. Tal vez los tiburones. Tal vez las llamas consumieron sus carnes… No sabemos…”.

Lo que sí sabemos, es que el digno y edificante ejemplo de fe y compromiso patrio de Papilín perdurará por siempre en los corazones de aquellos buenos dominicanos capaces de justipreciarlo”.

Conclusión

CERTIFICO que los datos traídos aquí son fidedignos.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los tres (3) días del mes de mayo del año del Señor dos mil veintitrés (2023). l

9

SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023

Cultura elCaribe,

elcaribe.com.do

José Ramón Peña, Papilín. F.E.

Wilkins Terrero

ARTISTA PLÁSTICO, MURALISTA Y ESCULTOR DOMINICANO

Wilkins Terrero es un artista con más de tres décadas dedicadas al arte. Su inclinación comenzó desde pequeño, pues recuerda que con lápices de colores dibujaba cualquier superficie que encontraba. Ya de adulto comenzó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes

para tratar de darle forma a su carrera artística, pero también estudió en la Escuela de Arte de la Fuerza Aérea de San Isidro, fundada por el maestro coronel Cándido Bidó Ventura, donde “estaban en ese momento los profesores más destacados”. En ese centro cultu-

ral se graduó como artista plástico. El también muralista y escultor cuenta, además, que tomó clases particulares con el maestro del bodegón hiperrealista Jorge Checo Blanco, a quien considera su maestro y guía para impulsar su carrera en las bellas artes.

“El éxito del artista depende del proceso de creación”

te sentir la vida del artista. Debe tener un buen dibujo de comienzo, colores armoniosos, una buena técnica y una buena terminación.

l ¿Para qué sirve el arte?

l El arte sirve para transmitir la belleza de nuestro interior, de nuestro subconsciente. Sirve para transmitir nuestras emociones. La vida sería muy aburrida si no existiera el arte. Para mí, una obra de arte debe transmitir belleza y emociones, si no transmite nada de eso, a mi entender no es una obra de arte, sino un simple cuadro para llenar un espacio. Una obra es algo que se pueda admirar y que te haga pensar que quien la realizó sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los artistas vamos siempre detrás de ese proceso, donde los espectadores puedan decir ¡wao!

l ¿Qué tan importante es la técnica en una obra de arte?

l Dice un dicho que cada maestro con su librito. Es igual en el caso de la pintura, cada artista debe desarrollar su propia técnica, la cual hará que su trabajo tenga su sello particular. El éxito del artista depende de este proceso de creación. Un buen maestro puede tener una buena técnica de dibujo, de creación imaginativa o puede ser el colorido o la forma como trabaje en conjunto con todos estos elementos. Yo como artista tengo mi propia técnica de pintar, la cual sigo desarrollando hasta lograr perfeccionarla.

l ¿Qué es más importante en una obra, la técnica o el contenido?

l Para mí es más importante la técnica, porque se puede hacer una obra de buen contenido, pero si no tiene una buena técnica no tendría gran valor. He visto artista plasmar en un lienzo cosas que uno pensaría no tendría gran importancia, pero por la forma como la elaboraron no hace captar nuestra atención. Aunque claro las obras de contenido son también importantes siempre y cuando se elabore con una buena técnica.

l ¿Qué técnicas y/o paleta de colores utiliza mayormente en sus obras?

l Los maestros casi nunca revelan sus técnicas. Enseñan lo básico, pero cómo adquirieron sus destrezas casi nunca lo dicen. Solo revelaré un pequeño detalle. Yo pinto un color plano al fondo y luego hago el dibujo, saco las sombras y luego las luces. Ese proceso me hace

Opinión

En todas partes del mundo existe el arte desde la antigüedad, siendo los países más relevantes de Europa los pioneros en este sentido”.

Consideración

Muchas personas compran cuadros simplemente porque el vecino tiene uno parecido o para llenar el vacío de una pared”.

trabajar rápido y bien. Muchos artistas trabajan muy diferente a mí. La paleta de colores que me gusta utilizar es de colores ocres con un toque predominante de azul. Utilizo estos colores no tan encendidos, tal vez por mi personalidad calmada y tranquila.

l ¿Existe el arte efímero?

l Sí, creo que sí que existe. Cuando se hacen trabajos artísticos solo con el fin de ganar dinero y no de trascender creo que se está realizando un trabajo efímero. Hay artistas que viven innovando siempre, pero hay otros que han realizado trabajos de envergadura, que por la forma, nunca pasan de moda.

l ¿Considera que debe el arte ser agradable a la vista?

l Entiendo que sí, que se vea bien en el entorno, porque nos hace sentir bien la forma como fue elaborada la obra. Una buena combinación de colores y observar los trazos armoniosos nos transmi-

l ¿En toda obra deben de permanecer las reglas de equilibrio y composición?

l Sí. Esas son de las cosas que deben permanecer en una buena obra. Aunque cuando se es maestro experimentado se puede jugar con las formas y la composición al final, la cual debe quedar equilibrada para que el espectador pueda percibir una buena armonía en la obra.

l ¿Qué es más relevante, la forma o el contenido de una obra de arte?

l Para mí es más importante la forma como el artista realiza su obra. Se pueden abordar temas delicados de contenido social por ejemplo, pero se debe abordar de una forma que no ofenda y que pueda ser apreciada.

l ¿Todo el mundo puede distinguir una obra de arte?

l No todo el mundo puede hacer eso, no todos tienen la misma educación. Hay países donde se enseña a admirar el arte, ellos conocen el valor en la sociedad porque las hace personas que aprecian y no dañan de ninguna manera la belleza. En nuestra sociedad se carece mucho de esa educación. Muchas personas compran cuadros simplemente porque el vecino tiene uno parecido o para llenar el vacío de una pared.

l ¿Es el arte universal?

l Sí, el arte es universal, no hay un país del mundo donde no se haga algún tipo de arte. Es algo innato desde la creación, siendo Dios el gran creador y dotó al ser humano con esta capacidad. Aunque no todos tienen esta inclinación, en todas partes del mundo existe el arte desde la antigüedad, siendo los países más relevantes de Europa los pioneros en este sentido.

l ¿Es el arte elitista?

l Puedo decir que no. Desde que comencé a pintar vendí todas mis obras. Fueron adquiridas por mis amigos y vecinos. Somos un país de muy buenas personas. Aunque la clase alta es la que más consume del buen arte por su educación y apreciación de lo que es bueno, se puede decir que el arte es consumido por la gran mayoría de las personas en sus diferentes niveles y precios. l

10 Cultura elCaribe, SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

MARÍA E. PÉREZ ROQUE FOTO: FUENTE EXTERNA

Wilkins Terrero considera al maestro Jorge Checo Blanco como un guía en su carrera.

FRANK NÚÑEZ fnunez01@gmail.com

FRANK NÚÑEZ fnunez01@gmail.com